统编版语文七年级下册 21 古代诗歌五首课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册 21 古代诗歌五首课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 225.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

21 古代诗歌五首

登幽州台歌

自主学习

原文赏析

前不见古人,

后不见来者。

“古人”“来者”指那些能够礼贤下士的圣明君主。诗人俯仰古今,把个人置于漫长的时间长河中,表现失意的境遇和寂寞苦闷的情怀,为下文抒发悲怆的心情做铺垫。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

这两句把个人置于广袤无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而让人产生一种苍茫的孤独感,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的孤独悲愤,以及对英明君主的渴盼之情。“独”字渲染了诗人心中不可名状的孤独和悲愤。

作者简介

陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家,初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称其为“陈拾遗”。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有《陈伯玉集》传世。

写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州,武则天命武攸宜率军征讨。陈子昂任右拾遗参谋军事,随同出征。武攸宜缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被降为军曹。陈子昂在极度苦闷忧愤之下,登上燕昭王为招纳贤士而建的幽州台,写下了这首诗。

主题思想

这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发了诗人怀才不遇、孤独苦闷的情怀。

特色赏析

直抒胸臆,不借助具体的景或事,而靠感情本身的力量来打动人;意境雄浑,具有慷慨悲凉的感情基调;视野开阔,语言奔放,富有感

染力。

巩固提升

1.诗人俯仰古今,倾吐生不逢时、怀才不遇的满腔忧愤之情的句子是: 前不见古人 , 后不见来者 。

2.登楼眺望,在广阔无垠的背景中表现出诗人孤单寂寞、悲哀苦闷情绪的句子是: 念天地之悠悠 , 独怆然而涕下 !

“古人”指古代那些能够礼贤下士的圣明君主。“来者”指后世的贤明君主。

这两句诗写了时间的长河无尽,而诗人自己的生命短暂,因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生,写出了诗人生不逢时,怀才不遇、壮志难酬的境遇,表达了诗人内心的惆怅和孤寂之情。

3.前两句诗中“古人”指谁?“来者”指谁?这两句写出了作者怎样的境遇?

4.请描绘“念天地之悠悠,独怆然而涕下”所展现的画面。

5.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这两句诗营造了一种极其特殊的意境,请简要谈谈你对这两句诗的理解。

诗人把个人置放到广袤无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇的悲凉、孤独和苦闷之情。

示例:登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来,看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。

望 岳

自主学习

原文赏析

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

设问。自问自答中,写远望所见景象。借助齐鲁两地,从侧面烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

虚实结合。上句虚写泰山的秀美,下句实写泰山的高大。“钟”是聚集之意,运用拟人的手法,让大自然化身多情之人,把神奇秀丽的美景全给了泰山,写出了泰山的神奇秀美。“割”是分割之意,运用夸张和比喻的修辞手法,写泰山像一把刀,把山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景象,突出泰山遮天蔽日、巍峨高大的气势。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

泰山上叠起的云层使诗人心胸摇荡,他睁大眼睛看着归鸟入林。这两句诗不仅写出了诗人当时专注的神情,也体现了诗人对祖国大好河山的无限热爱之情。

会当凌绝顶,

一览众山小。

这两句诗化用孔子的“登泰山而小天下”,以“众山小”反衬泰山的高大雄伟,表现了诗人攀登泰山极顶的愿望和攀登人生顶峰的远大抱负,抒发了诗人不怕困难、勇于攀登、俯视一切的豪迈气概。同时蕴含了只有不畏艰险地去攀登,才能实现人生的理想抱负的哲理。

作者简介

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,世称“杜少陵”“杜工部”。他的诗篇似一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代由盛而衰的真实历史面貌。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,其诗歌被公认为“诗史”。

写作背景

开元二十四年(736),24岁的杜甫开始过一种不羁的漫游生活。诗人北游齐、赵(今山东、河北一带),这首诗就是在漫游途中所作。

主题思想

全诗围绕“望”字,由远及近,由大到小,由望岳到想象勇攀顶峰的情景,赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,体现了诗人不怕困难、敢于攀登、俯视一切的雄心和气概,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。

特色赏析

全诗围绕“望”字展开,把泰山的秀美、巍峨描写得淋漓尽致,令人如临其境;借景抒情,借泰山表现自己的志向抱负,充满豪迈乐观的情怀。

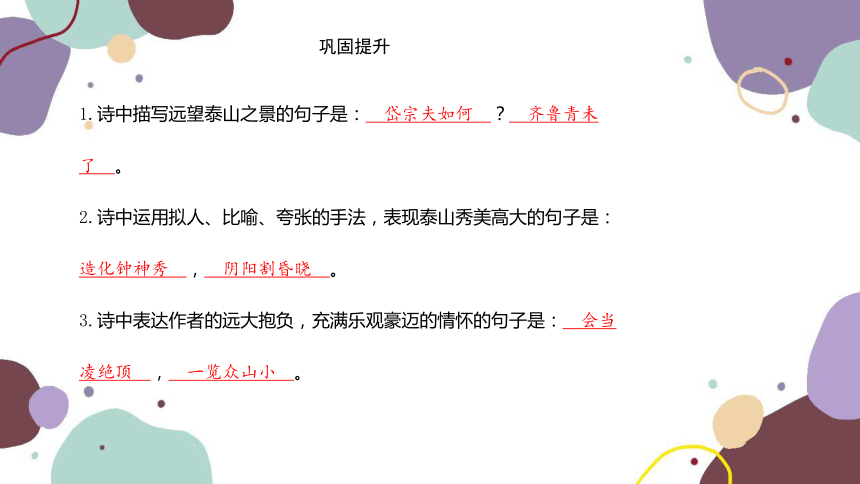

巩固提升

1.诗中描写远望泰山之景的句子是: 岱宗夫如何 ? 齐鲁青未了 。

2.诗中运用拟人、比喻、夸张的手法,表现泰山秀美高大的句子是: 造化钟神秀 , 阴阳割昏晓 。

3.诗中表达作者的远大抱负,充满乐观豪迈的情怀的句子是: 会当凌绝顶 , 一览众山小 。

4.简析诗中“凌”字的妙处。

“凌”有升、登之意,表现了诗人不怕困难,勇攀高峰的决心和壮志,充满乐观、豪迈之情。用词精准,言简义丰。

5.请任选一个角度,赏析诗句“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

示例一:运用对偶、拟人的修辞手法,形象地写出了泰山神奇秀丽的特点和高大巍峨的形象。示例二:“钟”是聚集的意思,写出了泰山的神奇秀丽;“割”是分割的意思,突出了泰山高大巍峨的形象。

6.名句恒久远,千古永流传。请谈谈你对千古名句“会当凌绝顶,一览众山小”的理解。

示例:①从诗的内容看,此句化用孔子的名言“登泰山而小天下”,它是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人不怕困难,俯视一切的雄心壮志。②从蕴含的人生哲理看,只有不怕困难,敢于攀登,才能俯视一切。

登飞来峰

自主学习

原文赏析

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

“千寻”二字用夸张的手法正面写塔高,“鸡鸣”就能“见日升”极言“见日升”之早,从侧面衬托塔高。这两句点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的憧憬和信心。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

“浮云”比喻改革路上的困难和阻碍,“不畏”表达了诗人为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气,这两句诗蕴含着站得高才能望得远的哲理。立足高远,才能排除种种迷雾,看到事物的本来面目。

作者简介

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,“唐宋八大家”之一。宋神宗时,他致力于政治改革,被列宁誉为“中国十一世纪伟大的改革家”。有《临川先生文集》《临川集拾遗》等存世。

写作背景

宋仁宗庆历七年(1047),王安石任鄞县(今浙江宁波)知县。三年后任满回临川(今江西抚州)故里探亲,途经绍兴城外的宝林山,写下此诗。此时王安石30岁,正值壮年,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

主题思想

诗人借登高远望的感受,表达为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气。

特色赏析

借景抒情,语义双关,以理入诗。

巩固提升

1.诗中写塔之高,暗含诗人对前途的憧憬的句子是: 飞来山上千寻塔 , 闻说鸡鸣见日升 。

2.诗中表现诗人勇往直前、无所畏惧的句子是: 不畏浮云遮望眼 , 自缘身在最高层 。

3.诗的后两句表现了诗人怎样的感情

表现了诗人为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气。

4.请任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

示例一:运用夸张的修辞手法。“千寻”借写峰上的古塔之高,暗示自己的立足点之高。

示例二:虚实结合。“塔”是实写,“闻说”写传闻之事,即站在高塔上能看到旭日东升的灿烂景象,是虚写,虚实结合,为下文的抒情、议论做铺垫。

示例三:正面描写和侧面描写相结合。“千寻”正面写峰高、塔高,听见“鸡鸣”即能“见日升”,从侧面衬托出峰高、塔高。

5.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句诗蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

这两句诗蕴含着只有站得高才能望得远的哲理,立足高远,才能排除种种迷雾,透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。

游山西村

自主学习

原文赏析

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

“莫笑”二字道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏,“足”字表现了农家款待客人倾其所有的盛情。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

“重”“复”二字写出了山和水重重叠叠、山环水绕的景象,“暗”“明”二字写出了绿柳繁茂浓荫,鲜花娇艳明丽的景象。前一句写山重水复无路可寻的无奈,后一句则写披花拂柳发现另一个村庄的喜悦。运用对比手法,突出了柳暗花明给人的惊喜,表明困境中蕴含着希望或转机,蕴含着遇到困难,只要不放弃、不退缩,一定会有新出路,能进入新天地的哲理。

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

写热闹的乡俗民事,既表现了诗人对古老淳朴的乡土民俗的赞美,也表达了诗人对乡村的热爱。

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

“无时”是不定时、随时的意思,写出了诗人对淳朴、闲适的田园生活的喜爱和向往之情。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。作品有《示儿》《钗头凤》《夜游宫》等。

写作背景

宋孝宗乾道三年(1167)初春,陆游正罢官闲居在家。在此之前,陆游曾任隆兴府通判,因遭到朝中主和投降派的弹劾,罢归故里。在农村古朴自然的生活中,一度苦闷的诗人感受到希望和光明,便将这种感受融入了诗歌创作里。

主题思想

诗人陶醉于山野风光和农村好客、热情、淳朴的人情里,表达了对田园生活的喜爱和恋恋不舍之情。

特色赏析

立意新巧,自然成趣。诗人以“游”贯穿全诗,但又不具体写游村的过程,而是截取游村的片段见闻,构成优美的意境。

巩固提升

1.诗中蕴含着绝境中又会看到希望的哲理的千古名句是: 山重水复疑无路 , 柳暗花明又一村 。

2.诗中描绘南宋农村风俗画面的句子是: 箫鼓追随春社近 , 衣冠简朴古风存 。

3.本诗颔联描写了怎样的情景?在现实生活中有何意义?

颔联描写了诗人置身山水环绕的路上,信步而行,道路难辨,疑若无路,忽又开朗的情景。现实生活中人们常用来比喻在困境中出现希望或转机,蕴含着遇到困难,只要不退缩、不放弃,一定会有新出路,能进入新天地的道理。

4.联系全诗和作者的生平,说说本诗抒发了作者怎样的思想感情。

①对农村风光和淳朴民风的赞美之情;②从“疑无路”到“又一村”的欣喜之情;③对农村生活的热爱和向往之情。

己亥杂诗(其五)

自主学习

原文赏析

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

“吟鞭”指诗人的马鞭。诗人惆怅地离开京城,夕阳西下,更增无边的离愁别绪,举起马鞭向东一指,从此走向天涯(故乡)。诗人用“浩荡”表现“离愁”之广,用“白日斜”的环境描写烘托“离愁”之重。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

诗人以落花自比,表明自己的理想和信念,生动形象地表现了诗人虽然辞官,但仍然关心国家命运和前途,要为国效力的心志,表达了自己的爱国情怀。

作者简介

龚自珍(1792—1841),字璱人,号定盦,浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、文学家,近代启蒙思想的先驱。有《龚自珍全集》存世。

写作背景

清道光十九年(1839),即鸦片战争的前一年,这年龚自珍已47岁,他对清朝统治者大失所望,决然辞官,回归故里。此诗即为诗人刚刚离开京城时所作。

主题思想

这首诗形象地表达了诗人辞官离京的复杂感情,表现了诗人不甘心沉沦,始终都要为国家效力的心志和奉献精神。

特色赏析

本诗构思新颖独特,将政治抱负和个人志向融为一体,将抒情和议论有机结合,格调激昂向上。

巩固提升

1.诗中描写诗人离京时复杂感受的句子是: 浩荡离愁白日斜 , 吟鞭东指即天涯 。

2.诗中运用比喻的修辞,表现诗人虽然辞官,但仍然要为国效力的奉献精神的句子是: 落红不是无情物 , 化作春泥更护花 。

上句用“浩荡”写离愁之多,用“白日斜”渲染离别的伤感氛围,下句写出了辞官归家的轻松和喜悦。

3.赏析“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”这两句诗。

示例一:这两句诗运用比喻的修辞手法,以“落红”自喻,生动形象地表达了诗人虽辞官离京,但仍然关心国家前途和命运的爱国情怀。示例二:这两句诗运用象征手法,以“落红护花”象征自己“至死仍牵挂国家”,表现了诗人甘于奉献的精神。

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”两句广为传诵的原因是什么?请简要分析。

5.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说说两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

《春晓》中,诗人借落花表达了惜春之情。本诗中,诗人借落花表达了自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运的爱国之情。

21 古代诗歌五首

登幽州台歌

自主学习

原文赏析

前不见古人,

后不见来者。

“古人”“来者”指那些能够礼贤下士的圣明君主。诗人俯仰古今,把个人置于漫长的时间长河中,表现失意的境遇和寂寞苦闷的情怀,为下文抒发悲怆的心情做铺垫。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

这两句把个人置于广袤无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而让人产生一种苍茫的孤独感,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬的孤独悲愤,以及对英明君主的渴盼之情。“独”字渲染了诗人心中不可名状的孤独和悲愤。

作者简介

陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家,初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称其为“陈拾遗”。其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有《陈伯玉集》传世。

写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州,武则天命武攸宜率军征讨。陈子昂任右拾遗参谋军事,随同出征。武攸宜缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被降为军曹。陈子昂在极度苦闷忧愤之下,登上燕昭王为招纳贤士而建的幽州台,写下了这首诗。

主题思想

这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发了诗人怀才不遇、孤独苦闷的情怀。

特色赏析

直抒胸臆,不借助具体的景或事,而靠感情本身的力量来打动人;意境雄浑,具有慷慨悲凉的感情基调;视野开阔,语言奔放,富有感

染力。

巩固提升

1.诗人俯仰古今,倾吐生不逢时、怀才不遇的满腔忧愤之情的句子是: 前不见古人 , 后不见来者 。

2.登楼眺望,在广阔无垠的背景中表现出诗人孤单寂寞、悲哀苦闷情绪的句子是: 念天地之悠悠 , 独怆然而涕下 !

“古人”指古代那些能够礼贤下士的圣明君主。“来者”指后世的贤明君主。

这两句诗写了时间的长河无尽,而诗人自己的生命短暂,因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生,写出了诗人生不逢时,怀才不遇、壮志难酬的境遇,表达了诗人内心的惆怅和孤寂之情。

3.前两句诗中“古人”指谁?“来者”指谁?这两句写出了作者怎样的境遇?

4.请描绘“念天地之悠悠,独怆然而涕下”所展现的画面。

5.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”这两句诗营造了一种极其特殊的意境,请简要谈谈你对这两句诗的理解。

诗人把个人置放到广袤无边的宇宙背景中,使个人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇的悲凉、孤独和苦闷之情。

示例:登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来,看这茫茫宇宙,虽然无边无际,但看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。

望 岳

自主学习

原文赏析

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

设问。自问自答中,写远望所见景象。借助齐鲁两地,从侧面烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

虚实结合。上句虚写泰山的秀美,下句实写泰山的高大。“钟”是聚集之意,运用拟人的手法,让大自然化身多情之人,把神奇秀丽的美景全给了泰山,写出了泰山的神奇秀美。“割”是分割之意,运用夸张和比喻的修辞手法,写泰山像一把刀,把山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景象,突出泰山遮天蔽日、巍峨高大的气势。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

泰山上叠起的云层使诗人心胸摇荡,他睁大眼睛看着归鸟入林。这两句诗不仅写出了诗人当时专注的神情,也体现了诗人对祖国大好河山的无限热爱之情。

会当凌绝顶,

一览众山小。

这两句诗化用孔子的“登泰山而小天下”,以“众山小”反衬泰山的高大雄伟,表现了诗人攀登泰山极顶的愿望和攀登人生顶峰的远大抱负,抒发了诗人不怕困难、勇于攀登、俯视一切的豪迈气概。同时蕴含了只有不畏艰险地去攀登,才能实现人生的理想抱负的哲理。

作者简介

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,世称“杜少陵”“杜工部”。他的诗篇似一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代由盛而衰的真实历史面貌。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,其诗歌被公认为“诗史”。

写作背景

开元二十四年(736),24岁的杜甫开始过一种不羁的漫游生活。诗人北游齐、赵(今山东、河北一带),这首诗就是在漫游途中所作。

主题思想

全诗围绕“望”字,由远及近,由大到小,由望岳到想象勇攀顶峰的情景,赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,体现了诗人不怕困难、敢于攀登、俯视一切的雄心和气概,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。

特色赏析

全诗围绕“望”字展开,把泰山的秀美、巍峨描写得淋漓尽致,令人如临其境;借景抒情,借泰山表现自己的志向抱负,充满豪迈乐观的情怀。

巩固提升

1.诗中描写远望泰山之景的句子是: 岱宗夫如何 ? 齐鲁青未了 。

2.诗中运用拟人、比喻、夸张的手法,表现泰山秀美高大的句子是: 造化钟神秀 , 阴阳割昏晓 。

3.诗中表达作者的远大抱负,充满乐观豪迈的情怀的句子是: 会当凌绝顶 , 一览众山小 。

4.简析诗中“凌”字的妙处。

“凌”有升、登之意,表现了诗人不怕困难,勇攀高峰的决心和壮志,充满乐观、豪迈之情。用词精准,言简义丰。

5.请任选一个角度,赏析诗句“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

示例一:运用对偶、拟人的修辞手法,形象地写出了泰山神奇秀丽的特点和高大巍峨的形象。示例二:“钟”是聚集的意思,写出了泰山的神奇秀丽;“割”是分割的意思,突出了泰山高大巍峨的形象。

6.名句恒久远,千古永流传。请谈谈你对千古名句“会当凌绝顶,一览众山小”的理解。

示例:①从诗的内容看,此句化用孔子的名言“登泰山而小天下”,它是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人不怕困难,俯视一切的雄心壮志。②从蕴含的人生哲理看,只有不怕困难,敢于攀登,才能俯视一切。

登飞来峰

自主学习

原文赏析

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

“千寻”二字用夸张的手法正面写塔高,“鸡鸣”就能“见日升”极言“见日升”之早,从侧面衬托塔高。这两句点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的憧憬和信心。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

“浮云”比喻改革路上的困难和阻碍,“不畏”表达了诗人为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气,这两句诗蕴含着站得高才能望得远的哲理。立足高远,才能排除种种迷雾,看到事物的本来面目。

作者简介

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋政治家、文学家、思想家,“唐宋八大家”之一。宋神宗时,他致力于政治改革,被列宁誉为“中国十一世纪伟大的改革家”。有《临川先生文集》《临川集拾遗》等存世。

写作背景

宋仁宗庆历七年(1047),王安石任鄞县(今浙江宁波)知县。三年后任满回临川(今江西抚州)故里探亲,途经绍兴城外的宝林山,写下此诗。此时王安石30岁,正值壮年,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

主题思想

诗人借登高远望的感受,表达为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气。

特色赏析

借景抒情,语义双关,以理入诗。

巩固提升

1.诗中写塔之高,暗含诗人对前途的憧憬的句子是: 飞来山上千寻塔 , 闻说鸡鸣见日升 。

2.诗中表现诗人勇往直前、无所畏惧的句子是: 不畏浮云遮望眼 , 自缘身在最高层 。

3.诗的后两句表现了诗人怎样的感情

表现了诗人为实现政治抱负勇往直前、无所畏惧的决心和勇气。

4.请任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

示例一:运用夸张的修辞手法。“千寻”借写峰上的古塔之高,暗示自己的立足点之高。

示例二:虚实结合。“塔”是实写,“闻说”写传闻之事,即站在高塔上能看到旭日东升的灿烂景象,是虚写,虚实结合,为下文的抒情、议论做铺垫。

示例三:正面描写和侧面描写相结合。“千寻”正面写峰高、塔高,听见“鸡鸣”即能“见日升”,从侧面衬托出峰高、塔高。

5.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句诗蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

这两句诗蕴含着只有站得高才能望得远的哲理,立足高远,才能排除种种迷雾,透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。

游山西村

自主学习

原文赏析

莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

“莫笑”二字道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏,“足”字表现了农家款待客人倾其所有的盛情。

山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

“重”“复”二字写出了山和水重重叠叠、山环水绕的景象,“暗”“明”二字写出了绿柳繁茂浓荫,鲜花娇艳明丽的景象。前一句写山重水复无路可寻的无奈,后一句则写披花拂柳发现另一个村庄的喜悦。运用对比手法,突出了柳暗花明给人的惊喜,表明困境中蕴含着希望或转机,蕴含着遇到困难,只要不放弃、不退缩,一定会有新出路,能进入新天地的哲理。

箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

写热闹的乡俗民事,既表现了诗人对古老淳朴的乡土民俗的赞美,也表达了诗人对乡村的热爱。

从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

“无时”是不定时、随时的意思,写出了诗人对淳朴、闲适的田园生活的喜爱和向往之情。

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。作品有《示儿》《钗头凤》《夜游宫》等。

写作背景

宋孝宗乾道三年(1167)初春,陆游正罢官闲居在家。在此之前,陆游曾任隆兴府通判,因遭到朝中主和投降派的弹劾,罢归故里。在农村古朴自然的生活中,一度苦闷的诗人感受到希望和光明,便将这种感受融入了诗歌创作里。

主题思想

诗人陶醉于山野风光和农村好客、热情、淳朴的人情里,表达了对田园生活的喜爱和恋恋不舍之情。

特色赏析

立意新巧,自然成趣。诗人以“游”贯穿全诗,但又不具体写游村的过程,而是截取游村的片段见闻,构成优美的意境。

巩固提升

1.诗中蕴含着绝境中又会看到希望的哲理的千古名句是: 山重水复疑无路 , 柳暗花明又一村 。

2.诗中描绘南宋农村风俗画面的句子是: 箫鼓追随春社近 , 衣冠简朴古风存 。

3.本诗颔联描写了怎样的情景?在现实生活中有何意义?

颔联描写了诗人置身山水环绕的路上,信步而行,道路难辨,疑若无路,忽又开朗的情景。现实生活中人们常用来比喻在困境中出现希望或转机,蕴含着遇到困难,只要不退缩、不放弃,一定会有新出路,能进入新天地的道理。

4.联系全诗和作者的生平,说说本诗抒发了作者怎样的思想感情。

①对农村风光和淳朴民风的赞美之情;②从“疑无路”到“又一村”的欣喜之情;③对农村生活的热爱和向往之情。

己亥杂诗(其五)

自主学习

原文赏析

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

“吟鞭”指诗人的马鞭。诗人惆怅地离开京城,夕阳西下,更增无边的离愁别绪,举起马鞭向东一指,从此走向天涯(故乡)。诗人用“浩荡”表现“离愁”之广,用“白日斜”的环境描写烘托“离愁”之重。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

诗人以落花自比,表明自己的理想和信念,生动形象地表现了诗人虽然辞官,但仍然关心国家命运和前途,要为国效力的心志,表达了自己的爱国情怀。

作者简介

龚自珍(1792—1841),字璱人,号定盦,浙江仁和(今杭州)人,清代思想家、文学家,近代启蒙思想的先驱。有《龚自珍全集》存世。

写作背景

清道光十九年(1839),即鸦片战争的前一年,这年龚自珍已47岁,他对清朝统治者大失所望,决然辞官,回归故里。此诗即为诗人刚刚离开京城时所作。

主题思想

这首诗形象地表达了诗人辞官离京的复杂感情,表现了诗人不甘心沉沦,始终都要为国家效力的心志和奉献精神。

特色赏析

本诗构思新颖独特,将政治抱负和个人志向融为一体,将抒情和议论有机结合,格调激昂向上。

巩固提升

1.诗中描写诗人离京时复杂感受的句子是: 浩荡离愁白日斜 , 吟鞭东指即天涯 。

2.诗中运用比喻的修辞,表现诗人虽然辞官,但仍然要为国效力的奉献精神的句子是: 落红不是无情物 , 化作春泥更护花 。

上句用“浩荡”写离愁之多,用“白日斜”渲染离别的伤感氛围,下句写出了辞官归家的轻松和喜悦。

3.赏析“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”这两句诗。

示例一:这两句诗运用比喻的修辞手法,以“落红”自喻,生动形象地表达了诗人虽辞官离京,但仍然关心国家前途和命运的爱国情怀。示例二:这两句诗运用象征手法,以“落红护花”象征自己“至死仍牵挂国家”,表现了诗人甘于奉献的精神。

4.“落红不是无情物,化作春泥更护花”两句广为传诵的原因是什么?请简要分析。

5.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说说两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

《春晓》中,诗人借落花表达了惜春之情。本诗中,诗人借落花表达了自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运的爱国之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读