云南省玉溪市重点中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省玉溪市重点中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 132.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考

玉溪市重点中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的班级、姓名、考号等信息

2.请将正确答案填写在答题卡上

第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(共25小题,每题2分,共50分)

1.19世纪60年代到90年代,晚清学术界出现了一股发掘、研究中国“科学技术”和“民主思想”的风气:以前不受关注的墨子学说受到空前关注,古代大批能工巧匠的名字也突然走到历史前台,频频见于报端。这主要是由于( )

A. 维新思想的影响 B. 儒学地位的衰落

C. 中西文化的冲突 D. 政治改革的冲击

2. 第二次世界大战后,新兴民族独立国家伴随现代化发展,加快文化重建,其中与印度文化重建相符的是( )

A. 实行“政教合一”的政策 B. 注重发扬传统文化

C. 实行中央集权政治 D. 确立甘地思想为指导思想

3. 子夏(孔子的弟子)曾指出:“工匠在作坊里完成产品,君子(品德高尚之人)通过学习来领悟道理。”子夏将“工匠”和“君子”相提并论是为了说明( )

A. 自身修养的培养须讲究方法 B. 私营手工业在当时已经出现

C. 官营手工业占主导地位 D. 政治变革引领手工业的发展

4. 考古学家夏鼐指出:“有的学者认为,小屯殷墟文化,代表中国最早的文明,是中国文明的开始。如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了。”作者意在说明( )

A. 商代是中华文明的开端 B. 中华文明的起源模糊不清

C. 中华文明起源争论激烈 D. 中华文明的历史源远流长

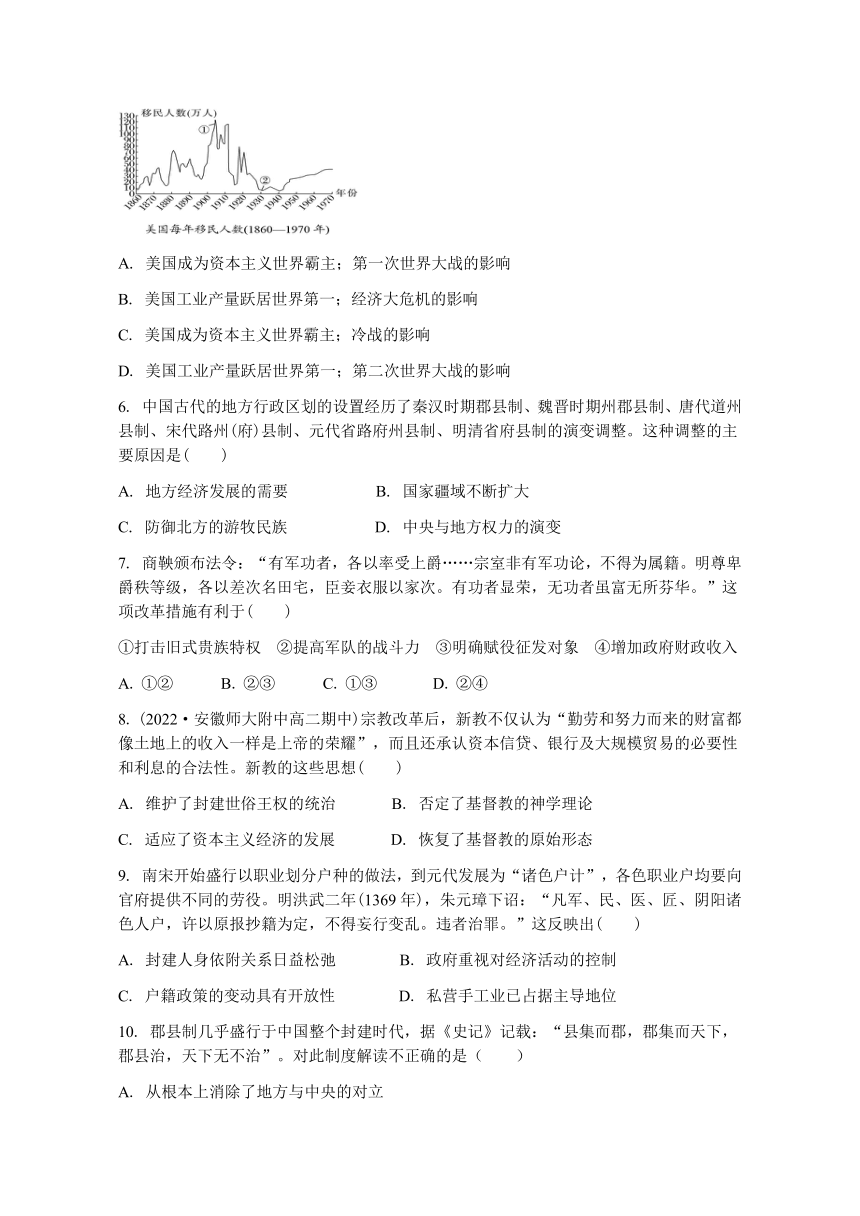

5. 下图是1860—1970年间美国移民情况变化的曲线图。其中①②两个时段分别是移民的最高峰和最低谷。其原因分别是( )

A. 美国成为资本主义世界霸主;第一次世界大战的影响

B. 美国工业产量跃居世界第一;经济大危机的影响

C. 美国成为资本主义世界霸主;冷战的影响

D. 美国工业产量跃居世界第一;第二次世界大战的影响

6. 中国古代的地方行政区划的设置经历了秦汉时期郡县制、魏晋时期州郡县制、唐代道州县制、宋代路州(府)县制、元代省路府州县制、明清省府县制的演变调整。这种调整的主要原因是( )

A. 地方经济发展的需要 B. 国家疆域不断扩大

C. 防御北方的游牧民族 D. 中央与地方权力的演变

7. 商鞅颁布法令:“有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。”这项改革措施有利于( )

①打击旧式贵族特权 ②提高军队的战斗力 ③明确赋役征发对象 ④增加政府财政收入

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

8. (2022·安徽师大附中高二期中)宗教改革后,新教不仅认为“勤劳和努力而来的财富都像土地上的收入一样是上帝的荣耀”,而且还承认资本信贷、银行及大规模贸易的必要性和利息的合法性。新教的这些思想( )

A. 维护了封建世俗王权的统治 B. 否定了基督教的神学理论

C. 适应了资本主义经济的发展 D. 恢复了基督教的原始形态

9. 南宋开始盛行以职业划分户种的做法,到元代发展为“诸色户计”,各色职业户均要向官府提供不同的劳役。明洪武二年(1369年),朱元璋下诏:“凡军、民、医、匠、阴阳诸色人户,许以原报抄籍为定,不得妄行变乱。违者治罪。”这反映出( )

A. 封建人身依附关系日益松弛 B. 政府重视对经济活动的控制

C. 户籍政策的变动具有开放性 D. 私营手工业已占据主导地位

10. 郡县制几乎盛行于中国整个封建时代,据《史记》记载:“县集而郡,郡集而天下,郡县治,天下无不治”。对此制度解读不正确的是( )

A. 从根本上消除了地方与中央的对立

B. 秦代陆续出现郡、县等新的地方行政区划

C. 战国时期开始出现中央集权的政治制度

D. 郡是直属于中央的地方行政区划

11. (2022·广东珠海高二期末)战国前期,布币主要流通于中原地区,刀币主要流通于齐、燕、赵等国。战国中期以后,大部分诸侯国铸造圆形穿孔的货币,统称为圜钱。这反映了( )

A. 当时货币发展的多元化 B. 统一的货币已经出现

C. 区域间经济联系的增强 D. 货币经济占主导地位

12. (2023·贵州六盘水高二期中)根据外国来访者对边区的观察,他们认定红色中国称得上是一种民主制度,实行着“代议制民主”或一种“有效的大众民主”。得出以上认识是因为抗日根据地( )

A. 开展大生产运动 B. 掀起土地改革运动

C. 实行三三制原则 D. 推行减租减息政策

13. 1960年,法国政府为农民购买农田和农业机械提供各种优惠贷款;70年代初,政府向55岁以上的农民一次性发放“离农终身补贴”,鼓励年老农场主退出土地经营。这些举措有利于( )

A. 完善农村的保障制度 B. 提高农业现代化水平

C. 加快城乡一体化进程 D. 摆脱经济“滞胀”的困境

14. 随着互联网技术的提高和应用,网购生鲜产品已经成为大家首选的购买方式。要确保产品的新鲜质量,主要应该( )

A. 发展冷链物流 B. 推动机械化生产

C. 实施集约经营 D. 推广人工智能

15. 考古发现,中国一些古人类遗址在新石器时代的早期,无论男性还是女性,他们的陪葬品都是农具;而在新石器时代的晚期,男性的陪葬品依然是石锄、石镰等农具,女性的陪葬品则多为陶制的纺轮。这种变化说明( )

A. 生产发展影响劳动分工 B. 阶级分化日益明显

C. 文明之初性别分工形成 D. 集体劳作正在瓦解

16. 殷墟是我国考古工作持续时间最长的遗址,从1928年至1937年,一共进行了15次;在第三次发掘时,一个坑内就集中出土了1 000多把石刀;第七次发掘时,一个坑内又集中出土了440多件石镰和78件蚌器。据此可推知,商代( )

A. 实行集体劳作的生产方式

B. 农业生产实行刀耕火种

C. 十分重视粮食作物的生产

D. 农业生产水平依然很低

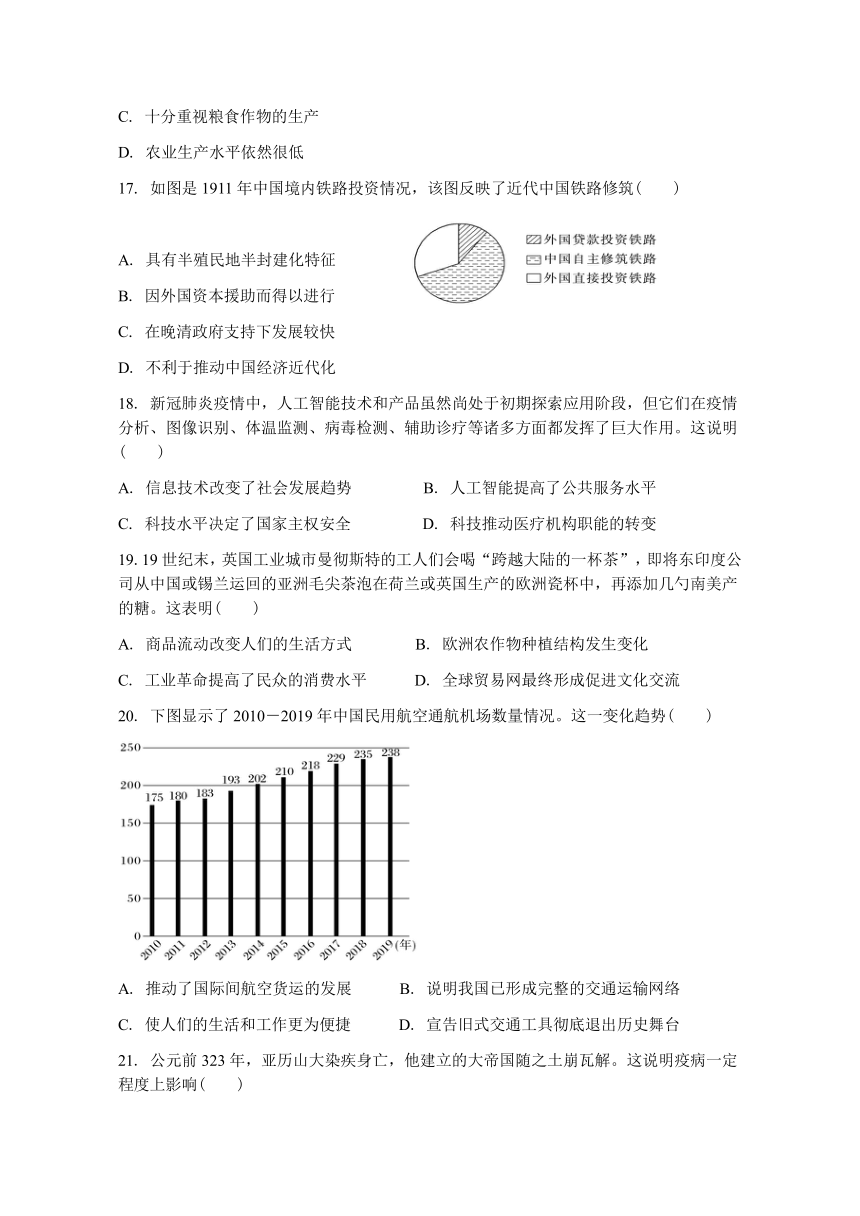

17. 如图是1911年中国境内铁路投资情况,该图反映了近代中国铁路修筑( )

A. 具有半殖民地半封建化特征

B. 因外国资本援助而得以进行

C. 在晚清政府支持下发展较快

D. 不利于推动中国经济近代化

18. 新冠肺炎疫情中,人工智能技术和产品虽然尚处于初期探索应用阶段,但它们在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用。这说明( )

A. 信息技术改变了社会发展趋势 B. 人工智能提高了公共服务水平

C. 科技水平决定了国家主权安全 D. 科技推动医疗机构职能的转变

19.19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品流动改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 工业革命提高了民众的消费水平 D. 全球贸易网最终形成促进文化交流

20. 下图显示了2010-2019年中国民用航空通航机场数量情况。这一变化趋势( )

A. 推动了国际间航空货运的发展 B. 说明我国已形成完整的交通运输网络

C. 使人们的生活和工作更为便捷 D. 宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

21. 公元前323年,亚历山大染疾身亡,他建立的大帝国随之土崩瓦解。这说明疫病一定程度上影响( )

A. 社会制度的更替 B. 政治制度的调整

C. 生产关系的变革 D. 历史发展的进程

22. 《极端的年代1914—1991》认为:工业革命后,世界经济的每一部分都和全球性的组织体系密不可分,但到了两次世界大战及其中间的年代,经济全球化趋势似乎开始停顿。《新全球史》指出:传统认为资本主义是可以自动校正的体系,当大萧条引起的不幸要求政府采取行动时,一些政府平衡预算、消减公共支出的方法反而恶化了大萧条的影响。这表明( )

A. 变革经济思想成为时代要求 B. 多边贸易体系无法适应发展

C. 现代国际金融具有一定风险性 D. 战争彻底破坏了世界贸易体系

23. 唐朝的考课制度由吏部专门负责,中央官吏和地方官吏区别考核。监察长官,包括御史和谏官的考核一般由台院长官和皇帝主持并由皇帝进行专门考核,有时皇帝也会对一般监察官进行考核。这说明唐朝( )

A. 重视对监察官的考核 B. 皇权专制达到顶峰

C. 形成完备的考课体系 D. 监察官的地位提高

24. 中华人民共和国首个国庆日前夕,国家召开全国工农兵劳动模范代表会议。毛主席高度评价模范代表:“他们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”国家召开这次劳模大会旨在( )

A. 彰显社会主义的原则 B. 践行人民当家作主理念

C. 加快完成“一五”计划 D. 激发建设新中国的热情

25. 19世纪中叶,英国文官制度确立后,美、日、德、法、意和加拿大等国争先效仿,相继创建了各具特色的近代文官制度,并不断朝着科学化、民主化、专业化、法制化方向发展。由此可知,英国文官制度( )

A. 有利于资本主义经济的发展 B. 是政府人事管理制度的变革

C. 是资产阶级民主的自我完善 D. 促进了世界资本主义的发展

第Ⅱ卷 非选择题

二、非选择题(共3小题)

26. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 白先勇策划的青春版昆曲《牡丹亭》从2004年首演开始,99场演出场场爆满,反响非常好。让年轻人一生之中至少看到一次昆曲,改变他们对传统艺术的想法,这是白先勇将青春版《牡丹亭》引进高校的原因。“《牡丹亭》连接传统与现代,让大众欣赏传统戏剧,这是正统、正派、正宗的演出。”白先勇说,“我们不是迎合大众,而是做出美的东西来教育大众。”

材料二 (非物质文化遗产的)“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴。——《保护非物质文化遗产公约》

(1)根据材料一、二,阐述白先勇的做法属于对非物质文化遗产“保护”的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出对昆曲这类非物质文化遗产和故宫这类有形的物质文化遗产的保护方式有何差异。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料 今天作为一个统一的多民族国家,中国是经历了很多历史阶段才逐渐成为这样的规模。它是多元部族文化和多元区域文化长期交融的结果,是一个动态的长过程。在中国历史上,整个的统一运动非常像滚雪球——现在我们需要稍作修正的是,这种雪球不是一个,而是好多个,东南西北中都有——但相当长时期内,中原始终是最大、最有活力的一个。其中以商周之际、春秋战国之际、魏晋南北朝、宋元之际和清前期为最甚,至少有过五次高潮。作为这种历史运动的总结,统一的民族称谓看起来还是应该称“中华民族”。

——摘编自王家范《中国历史通论》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一个角度拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

28. 阅读材料,回答问题。

材料一 在中国古代经典中,“传”本指疾病从人体的一个部位转移至另一部位。“染”本指人际交往的影响,与疾病无关。魏晋时期,“传”或“染”开始具有疫病传播的意义。人们相信,生病是因为“自作不仁”,所以病人死后,疾病还会转移至家人甚至后代。宋代学会使用药物、咒语处理死者的用品,以防传染。朱熹认为,个人的心术正与不正决定得病与否,而照顾患病的亲人不一定会得病。明清时期,传染成为说明疫情传播的主要用语。医生认为兵灾之后,大量死尸产生的疫气导致人们生病。民间助葬组织大量出现,地方士绅和政府出资安葬弃尸以减少疫气。——摘编自梁其姿《“传染”概念的历史演变》

材料二 罗马帝国灭亡后,欧洲文明大都不关注公共卫生问题。19世纪末期,传染病在世界肆虐了12年之久,霍乱连续18年侵袭美国。欧美开始把注意力转向公共卫生问题,努力控制疾病传播。这些措施包括建立地方区域实验室、公共教育项目以及大学和其他机构进行的研究。白喉、痢疾、猩红热和伤寒的发病率在发达国家日益降低,发展中国家也积极合作以减少传染病的发生。1977年,最后一例天花病人被治愈,两年后,世界卫生组织宣布天花已在全世界彻底消灭。——摘编自[美]丽贝卡·弗格森《影响人们生活的历史》

(1)根据材料一,概括古人对“传染”的认识,并结合所学知识简述其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代传染病肆虐的原因及人类战胜天花的条件。

1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. D 7.A 8. C 9. B 10. B 11. C 12. C 13. B 14. A 15. A 16. A 17. A 18. B 19. A 20. C 21. D 22. A 23. A 24. D 25. D

26. (1)白先勇强调按正统、正派、正宗的原则进行演出,以“青春版”的包装吸引现代广大群众,通过非正规教育及改革创新来传承,这种做法符合非物质文化遗产保存、保护的精神和要求,是拯救和保护昆曲的一种有益尝试。

(2)对昆曲这类非物质文化遗产的保护在确认、立档、研究、保存的同时,还要宣传、弘扬、传承和振兴;对故宫这类有形的物质文化遗产,反对对遗产本身及其周围的环境做任何的改动,甚至反对必要的“修复”。

27. 示例 论题:多元民族长期交融形成“中华民族”。

论述:①三国两晋南北朝时期,汉族与内迁少数民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动统一多民族国家的发展;②隋唐统一,国力强盛,疆域拓展,民族往来活跃,尤其是唐周边少数民族政权的建立,对开发祖国边疆作出了积极贡献;③辽宋夏金元是中国历史上又一个少数民族政权活跃的时期,元朝结束了多民族政权并立的局面,成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝(辽宋夏金元时期,多个民族交融,在元朝逐渐形成一个新的少数民族——回回)。

总结:经历多个历史阶段,多元部族文化和多元区域文化长期交融,形成了中华民族。

28. (1)认识:人们发现传染现象较晚;有一定的迷信色彩;受儒家伦理道德影响明显。

影响:迷信使人们长期以来无法科学认识传染现象;一定程度上推动人们采用防疫措施;增强了道德的约束力;推动了早期公益事业的产生。

(2)原因:政府没有及时关注公共卫生事业;世界市场最终形成(或世界日益连为一个整体);城市化程度加深,人口密集。

条件:政府的关注和支持;现代科技的进步;教育的普及;人们卫生观念的加强;世界性卫生协调组织的成立。

答案第2页 总2页

玉溪市重点中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的班级、姓名、考号等信息

2.请将正确答案填写在答题卡上

第Ⅰ卷 选择题

一、选择题(共25小题,每题2分,共50分)

1.19世纪60年代到90年代,晚清学术界出现了一股发掘、研究中国“科学技术”和“民主思想”的风气:以前不受关注的墨子学说受到空前关注,古代大批能工巧匠的名字也突然走到历史前台,频频见于报端。这主要是由于( )

A. 维新思想的影响 B. 儒学地位的衰落

C. 中西文化的冲突 D. 政治改革的冲击

2. 第二次世界大战后,新兴民族独立国家伴随现代化发展,加快文化重建,其中与印度文化重建相符的是( )

A. 实行“政教合一”的政策 B. 注重发扬传统文化

C. 实行中央集权政治 D. 确立甘地思想为指导思想

3. 子夏(孔子的弟子)曾指出:“工匠在作坊里完成产品,君子(品德高尚之人)通过学习来领悟道理。”子夏将“工匠”和“君子”相提并论是为了说明( )

A. 自身修养的培养须讲究方法 B. 私营手工业在当时已经出现

C. 官营手工业占主导地位 D. 政治变革引领手工业的发展

4. 考古学家夏鼐指出:“有的学者认为,小屯殷墟文化,代表中国最早的文明,是中国文明的开始。如果真是那样,中国文明简直就像传说中的老子,一生下来就长出白胡子了。”作者意在说明( )

A. 商代是中华文明的开端 B. 中华文明的起源模糊不清

C. 中华文明起源争论激烈 D. 中华文明的历史源远流长

5. 下图是1860—1970年间美国移民情况变化的曲线图。其中①②两个时段分别是移民的最高峰和最低谷。其原因分别是( )

A. 美国成为资本主义世界霸主;第一次世界大战的影响

B. 美国工业产量跃居世界第一;经济大危机的影响

C. 美国成为资本主义世界霸主;冷战的影响

D. 美国工业产量跃居世界第一;第二次世界大战的影响

6. 中国古代的地方行政区划的设置经历了秦汉时期郡县制、魏晋时期州郡县制、唐代道州县制、宋代路州(府)县制、元代省路府州县制、明清省府县制的演变调整。这种调整的主要原因是( )

A. 地方经济发展的需要 B. 国家疆域不断扩大

C. 防御北方的游牧民族 D. 中央与地方权力的演变

7. 商鞅颁布法令:“有军功者,各以率受上爵……宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。”这项改革措施有利于( )

①打击旧式贵族特权 ②提高军队的战斗力 ③明确赋役征发对象 ④增加政府财政收入

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

8. (2022·安徽师大附中高二期中)宗教改革后,新教不仅认为“勤劳和努力而来的财富都像土地上的收入一样是上帝的荣耀”,而且还承认资本信贷、银行及大规模贸易的必要性和利息的合法性。新教的这些思想( )

A. 维护了封建世俗王权的统治 B. 否定了基督教的神学理论

C. 适应了资本主义经济的发展 D. 恢复了基督教的原始形态

9. 南宋开始盛行以职业划分户种的做法,到元代发展为“诸色户计”,各色职业户均要向官府提供不同的劳役。明洪武二年(1369年),朱元璋下诏:“凡军、民、医、匠、阴阳诸色人户,许以原报抄籍为定,不得妄行变乱。违者治罪。”这反映出( )

A. 封建人身依附关系日益松弛 B. 政府重视对经济活动的控制

C. 户籍政策的变动具有开放性 D. 私营手工业已占据主导地位

10. 郡县制几乎盛行于中国整个封建时代,据《史记》记载:“县集而郡,郡集而天下,郡县治,天下无不治”。对此制度解读不正确的是( )

A. 从根本上消除了地方与中央的对立

B. 秦代陆续出现郡、县等新的地方行政区划

C. 战国时期开始出现中央集权的政治制度

D. 郡是直属于中央的地方行政区划

11. (2022·广东珠海高二期末)战国前期,布币主要流通于中原地区,刀币主要流通于齐、燕、赵等国。战国中期以后,大部分诸侯国铸造圆形穿孔的货币,统称为圜钱。这反映了( )

A. 当时货币发展的多元化 B. 统一的货币已经出现

C. 区域间经济联系的增强 D. 货币经济占主导地位

12. (2023·贵州六盘水高二期中)根据外国来访者对边区的观察,他们认定红色中国称得上是一种民主制度,实行着“代议制民主”或一种“有效的大众民主”。得出以上认识是因为抗日根据地( )

A. 开展大生产运动 B. 掀起土地改革运动

C. 实行三三制原则 D. 推行减租减息政策

13. 1960年,法国政府为农民购买农田和农业机械提供各种优惠贷款;70年代初,政府向55岁以上的农民一次性发放“离农终身补贴”,鼓励年老农场主退出土地经营。这些举措有利于( )

A. 完善农村的保障制度 B. 提高农业现代化水平

C. 加快城乡一体化进程 D. 摆脱经济“滞胀”的困境

14. 随着互联网技术的提高和应用,网购生鲜产品已经成为大家首选的购买方式。要确保产品的新鲜质量,主要应该( )

A. 发展冷链物流 B. 推动机械化生产

C. 实施集约经营 D. 推广人工智能

15. 考古发现,中国一些古人类遗址在新石器时代的早期,无论男性还是女性,他们的陪葬品都是农具;而在新石器时代的晚期,男性的陪葬品依然是石锄、石镰等农具,女性的陪葬品则多为陶制的纺轮。这种变化说明( )

A. 生产发展影响劳动分工 B. 阶级分化日益明显

C. 文明之初性别分工形成 D. 集体劳作正在瓦解

16. 殷墟是我国考古工作持续时间最长的遗址,从1928年至1937年,一共进行了15次;在第三次发掘时,一个坑内就集中出土了1 000多把石刀;第七次发掘时,一个坑内又集中出土了440多件石镰和78件蚌器。据此可推知,商代( )

A. 实行集体劳作的生产方式

B. 农业生产实行刀耕火种

C. 十分重视粮食作物的生产

D. 农业生产水平依然很低

17. 如图是1911年中国境内铁路投资情况,该图反映了近代中国铁路修筑( )

A. 具有半殖民地半封建化特征

B. 因外国资本援助而得以进行

C. 在晚清政府支持下发展较快

D. 不利于推动中国经济近代化

18. 新冠肺炎疫情中,人工智能技术和产品虽然尚处于初期探索应用阶段,但它们在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用。这说明( )

A. 信息技术改变了社会发展趋势 B. 人工智能提高了公共服务水平

C. 科技水平决定了国家主权安全 D. 科技推动医疗机构职能的转变

19.19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品流动改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 工业革命提高了民众的消费水平 D. 全球贸易网最终形成促进文化交流

20. 下图显示了2010-2019年中国民用航空通航机场数量情况。这一变化趋势( )

A. 推动了国际间航空货运的发展 B. 说明我国已形成完整的交通运输网络

C. 使人们的生活和工作更为便捷 D. 宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

21. 公元前323年,亚历山大染疾身亡,他建立的大帝国随之土崩瓦解。这说明疫病一定程度上影响( )

A. 社会制度的更替 B. 政治制度的调整

C. 生产关系的变革 D. 历史发展的进程

22. 《极端的年代1914—1991》认为:工业革命后,世界经济的每一部分都和全球性的组织体系密不可分,但到了两次世界大战及其中间的年代,经济全球化趋势似乎开始停顿。《新全球史》指出:传统认为资本主义是可以自动校正的体系,当大萧条引起的不幸要求政府采取行动时,一些政府平衡预算、消减公共支出的方法反而恶化了大萧条的影响。这表明( )

A. 变革经济思想成为时代要求 B. 多边贸易体系无法适应发展

C. 现代国际金融具有一定风险性 D. 战争彻底破坏了世界贸易体系

23. 唐朝的考课制度由吏部专门负责,中央官吏和地方官吏区别考核。监察长官,包括御史和谏官的考核一般由台院长官和皇帝主持并由皇帝进行专门考核,有时皇帝也会对一般监察官进行考核。这说明唐朝( )

A. 重视对监察官的考核 B. 皇权专制达到顶峰

C. 形成完备的考课体系 D. 监察官的地位提高

24. 中华人民共和国首个国庆日前夕,国家召开全国工农兵劳动模范代表会议。毛主席高度评价模范代表:“他们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”国家召开这次劳模大会旨在( )

A. 彰显社会主义的原则 B. 践行人民当家作主理念

C. 加快完成“一五”计划 D. 激发建设新中国的热情

25. 19世纪中叶,英国文官制度确立后,美、日、德、法、意和加拿大等国争先效仿,相继创建了各具特色的近代文官制度,并不断朝着科学化、民主化、专业化、法制化方向发展。由此可知,英国文官制度( )

A. 有利于资本主义经济的发展 B. 是政府人事管理制度的变革

C. 是资产阶级民主的自我完善 D. 促进了世界资本主义的发展

第Ⅱ卷 非选择题

二、非选择题(共3小题)

26. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 白先勇策划的青春版昆曲《牡丹亭》从2004年首演开始,99场演出场场爆满,反响非常好。让年轻人一生之中至少看到一次昆曲,改变他们对传统艺术的想法,这是白先勇将青春版《牡丹亭》引进高校的原因。“《牡丹亭》连接传统与现代,让大众欣赏传统戏剧,这是正统、正派、正宗的演出。”白先勇说,“我们不是迎合大众,而是做出美的东西来教育大众。”

材料二 (非物质文化遗产的)“保护”指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴。——《保护非物质文化遗产公约》

(1)根据材料一、二,阐述白先勇的做法属于对非物质文化遗产“保护”的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出对昆曲这类非物质文化遗产和故宫这类有形的物质文化遗产的保护方式有何差异。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料 今天作为一个统一的多民族国家,中国是经历了很多历史阶段才逐渐成为这样的规模。它是多元部族文化和多元区域文化长期交融的结果,是一个动态的长过程。在中国历史上,整个的统一运动非常像滚雪球——现在我们需要稍作修正的是,这种雪球不是一个,而是好多个,东南西北中都有——但相当长时期内,中原始终是最大、最有活力的一个。其中以商周之际、春秋战国之际、魏晋南北朝、宋元之际和清前期为最甚,至少有过五次高潮。作为这种历史运动的总结,统一的民族称谓看起来还是应该称“中华民族”。

——摘编自王家范《中国历史通论》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一个角度拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

28. 阅读材料,回答问题。

材料一 在中国古代经典中,“传”本指疾病从人体的一个部位转移至另一部位。“染”本指人际交往的影响,与疾病无关。魏晋时期,“传”或“染”开始具有疫病传播的意义。人们相信,生病是因为“自作不仁”,所以病人死后,疾病还会转移至家人甚至后代。宋代学会使用药物、咒语处理死者的用品,以防传染。朱熹认为,个人的心术正与不正决定得病与否,而照顾患病的亲人不一定会得病。明清时期,传染成为说明疫情传播的主要用语。医生认为兵灾之后,大量死尸产生的疫气导致人们生病。民间助葬组织大量出现,地方士绅和政府出资安葬弃尸以减少疫气。——摘编自梁其姿《“传染”概念的历史演变》

材料二 罗马帝国灭亡后,欧洲文明大都不关注公共卫生问题。19世纪末期,传染病在世界肆虐了12年之久,霍乱连续18年侵袭美国。欧美开始把注意力转向公共卫生问题,努力控制疾病传播。这些措施包括建立地方区域实验室、公共教育项目以及大学和其他机构进行的研究。白喉、痢疾、猩红热和伤寒的发病率在发达国家日益降低,发展中国家也积极合作以减少传染病的发生。1977年,最后一例天花病人被治愈,两年后,世界卫生组织宣布天花已在全世界彻底消灭。——摘编自[美]丽贝卡·弗格森《影响人们生活的历史》

(1)根据材料一,概括古人对“传染”的认识,并结合所学知识简述其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代传染病肆虐的原因及人类战胜天花的条件。

1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. D 7.A 8. C 9. B 10. B 11. C 12. C 13. B 14. A 15. A 16. A 17. A 18. B 19. A 20. C 21. D 22. A 23. A 24. D 25. D

26. (1)白先勇强调按正统、正派、正宗的原则进行演出,以“青春版”的包装吸引现代广大群众,通过非正规教育及改革创新来传承,这种做法符合非物质文化遗产保存、保护的精神和要求,是拯救和保护昆曲的一种有益尝试。

(2)对昆曲这类非物质文化遗产的保护在确认、立档、研究、保存的同时,还要宣传、弘扬、传承和振兴;对故宫这类有形的物质文化遗产,反对对遗产本身及其周围的环境做任何的改动,甚至反对必要的“修复”。

27. 示例 论题:多元民族长期交融形成“中华民族”。

论述:①三国两晋南北朝时期,汉族与内迁少数民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动统一多民族国家的发展;②隋唐统一,国力强盛,疆域拓展,民族往来活跃,尤其是唐周边少数民族政权的建立,对开发祖国边疆作出了积极贡献;③辽宋夏金元是中国历史上又一个少数民族政权活跃的时期,元朝结束了多民族政权并立的局面,成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝(辽宋夏金元时期,多个民族交融,在元朝逐渐形成一个新的少数民族——回回)。

总结:经历多个历史阶段,多元部族文化和多元区域文化长期交融,形成了中华民族。

28. (1)认识:人们发现传染现象较晚;有一定的迷信色彩;受儒家伦理道德影响明显。

影响:迷信使人们长期以来无法科学认识传染现象;一定程度上推动人们采用防疫措施;增强了道德的约束力;推动了早期公益事业的产生。

(2)原因:政府没有及时关注公共卫生事业;世界市场最终形成(或世界日益连为一个整体);城市化程度加深,人口密集。

条件:政府的关注和支持;现代科技的进步;教育的普及;人们卫生观念的加强;世界性卫生协调组织的成立。

答案第2页 总2页

同课章节目录