2022-2023学年下学期贵州省贵阳市五校联合体高二期末历史试卷(PDF版含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年下学期贵州省贵阳市五校联合体高二期末历史试卷(PDF版含解析) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 541.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 09:56:50 | ||

图片预览

文档简介

贵阳市五校联合体 2022-2023 学年下学期高二期末监测

历史试卷

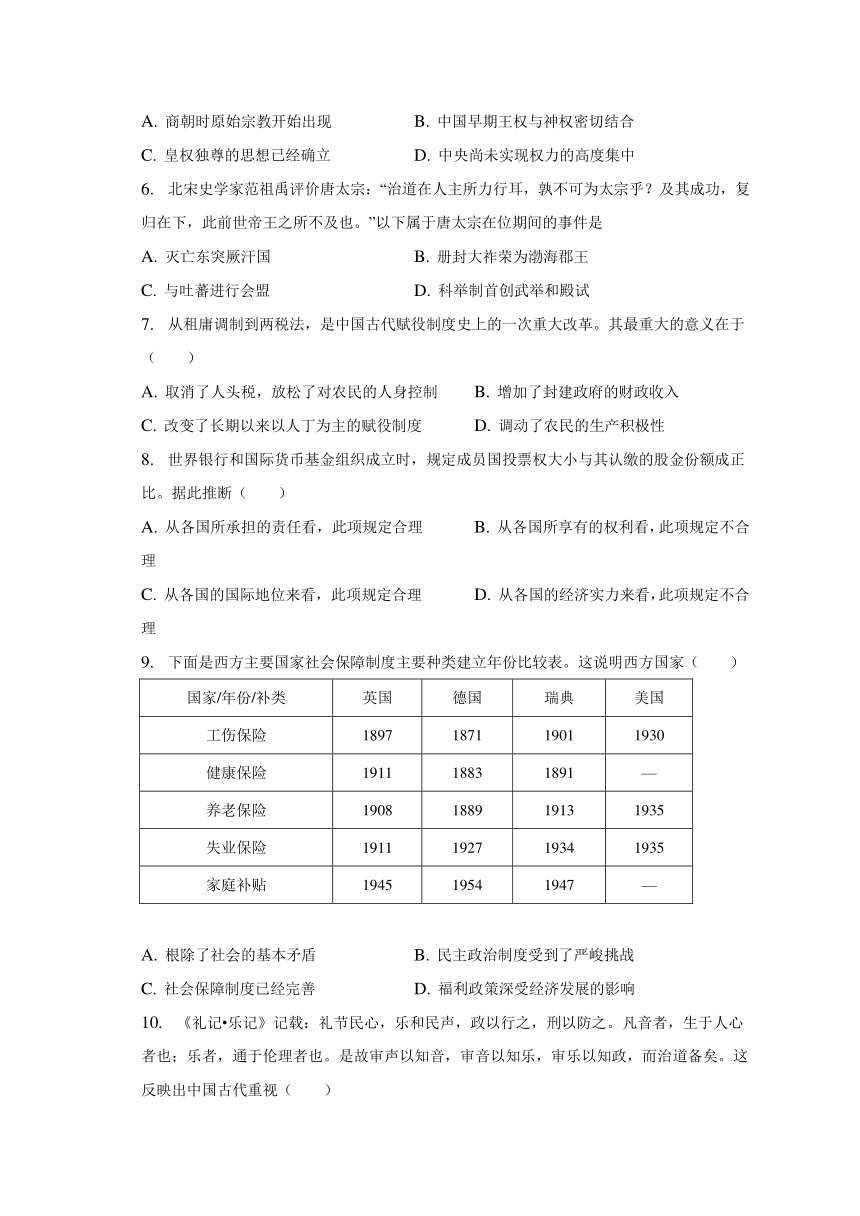

一、选择题(本大题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分)

1. 南郊告代祭天地礼为东汉光武帝所创,可视为郊天礼的特殊形式。晋明帝出继大统,因

未亲行郊天礼,大臣王敦称之“尚未南郊,何得称天子”。对上述历史现象解读合理的是( )

A. 汉光武帝开创皇权专制制度 B. 晋明帝的地位受到权臣威胁

C. 皇权受命于天并非不证自明 D. 郊天礼是皇权正统性的渊源

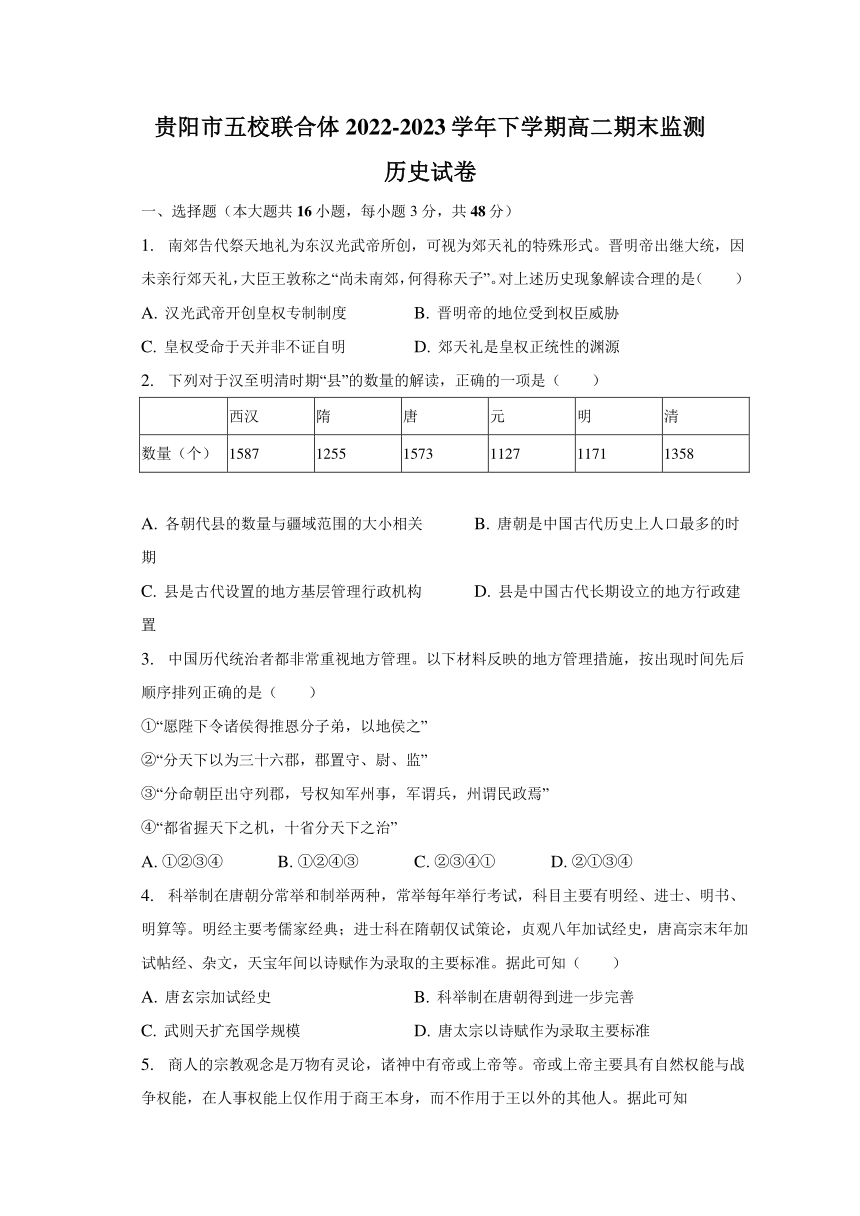

2. 下列对于汉至明清时期“县”的数量的解读,正确的一项是( )

西汉 隋 唐 元 明 清

数量(个) 1587 1255 1573 1127 1171 1358

A. 各朝代县的数量与疆域范围的大小相关 B. 唐朝是中国古代历史上人口最多的时

期

C. 县是古代设置的地方基层管理行政机构 D. 县是中国古代长期设立的地方行政建

置

3. 中国历代统治者都非常重视地方管理。以下材料反映的地方管理措施,按出现时间先后

顺序排列正确的是( )

①“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”

②“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”

③“分命朝臣出守列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”

④“都省握天下之机,十省分天下之治”

A. ①②③④ B. ①②④③ C. ②③④① D. ②①③④

4. 科举制在唐朝分常举和制举两种,常举每年举行考试,科目主要有明经、进士、明书、

明算等。明经主要考儒家经典;进士科在隋朝仅试策论,贞观八年加试经史,唐高宗末年加

试帖经、杂文,天宝年间以诗赋作为录取的主要标准。据此可知( )

A. 唐玄宗加试经史 B. 科举制在唐朝得到进一步完善

C. 武则天扩充国学规模 D. 唐太宗以诗赋作为录取主要标准

5. 商人的宗教观念是万物有灵论,诸神中有帝或上帝等。帝或上帝主要具有自然权能与战

争权能,在人事权能上仅作用于商王本身,而不作用于王以外的其他人。据此可知

A. 商朝时原始宗教开始出现 B. 中国早期王权与神权密切结合

C. 皇权独尊的思想已经确立 D. 中央尚未实现权力的高度集中

6. 北宋史学家范祖禹评价唐太宗:“治道在人主所力行耳,孰不可为太宗乎?及其成功,复

归在下,此前世帝王之所不及也。”以下属于唐太宗在位期间的事件是

A. 灭亡东突厥汗国 B. 册封大祚荣为渤海郡王

C. 与吐蕃进行会盟 D. 科举制首创武举和殿试

7. 从租庸调制到两税法,是中国古代赋役制度史上的一次重大改革。其最重大的意义在于

( )

A. 取消了人头税,放松了对农民的人身控制 B. 增加了封建政府的财政收入

C. 改变了长期以来以人丁为主的赋役制度 D. 调动了农民的生产积极性

8. 世界银行和国际货币基金组织成立时,规定成员国投票权大小与其认缴的股金份额成正

比。据此推断( )

A. 从各国所承担的责任看,此项规定合理 B. 从各国所享有的权利看,此项规定不合

理

C. 从各国的国际地位来看,此项规定合理 D. 从各国的经济实力来看,此项规定不合

理

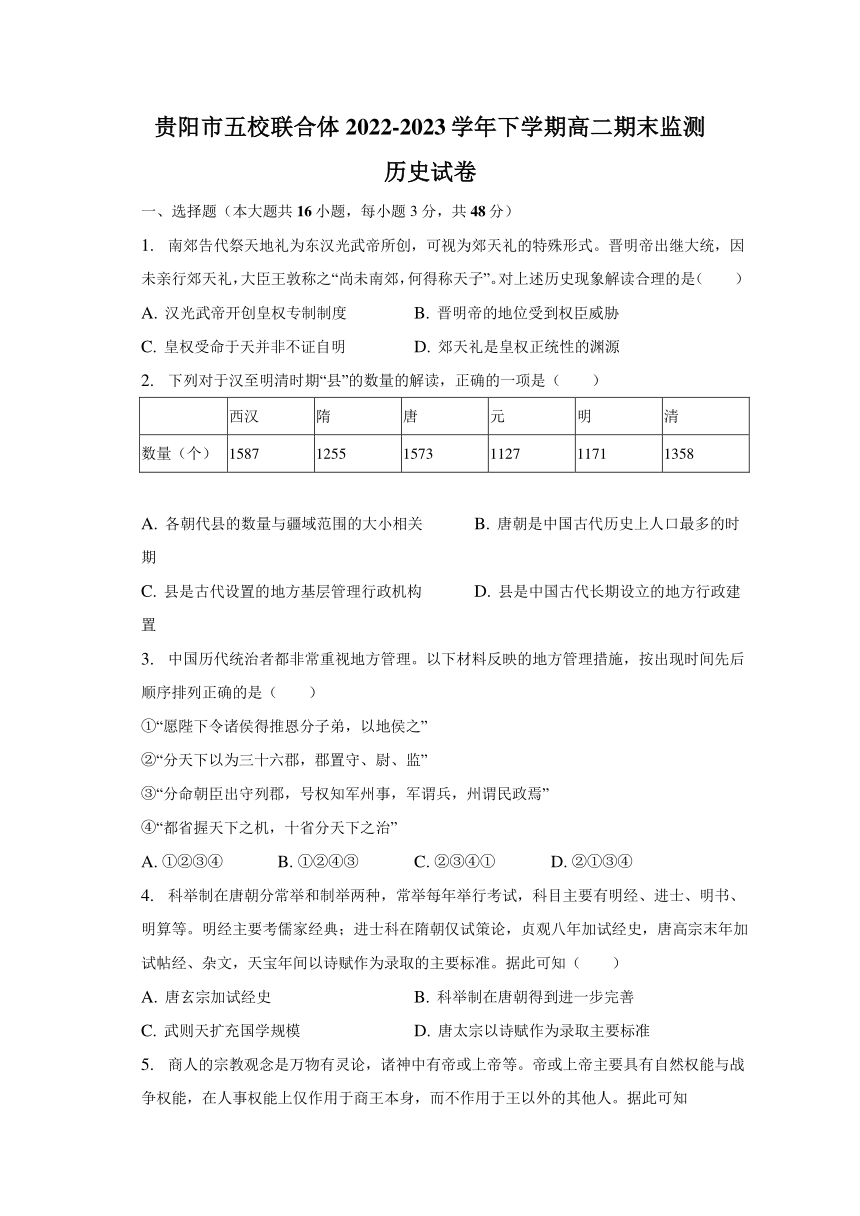

9. 下面是西方主要国家社会保障制度主要种类建立年份比较表。这说明西方国家( )

国家/年份/补类 英国 德国 瑞典 美国

工伤保险 1897 1871 1901 1930

健康保险 1911 1883 1891 —

养老保险 1908 1889 1913 1935

失业保险 1911 1927 1934 1935

家庭补贴 1945 1954 1947 —

A. 根除了社会的基本矛盾 B. 民主政治制度受到了严峻挑战

C. 社会保障制度已经完善 D. 福利政策深受经济发展的影响

10. 《礼记 乐记》记载:礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。凡音者,生于人心

者也;乐者,通于伦理者也。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。这

反映出中国古代重视( )

A. 丰富百姓娱乐生活 B. 传承发展中华传统文化

C. 提高民众文化水平 D. 发挥艺术社会治理功能

11. 有学者认为“李时珍达到了与伽利略、维萨里的科学活动所隔绝的任何科学家所不能达

到的最高水平”。李时珍达到的“最高水平”是指( )

A. 开创实验科学被世人所推崇 B. 总结了前人的物理学成就

C. 纠正了天文学中的很多错误 D. 运用了先进的药物分类法

12. 根据目前的研究,西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中

南美洲等地也先后培育出水稻、粟(小米)大豆、甘薯、玉米等农作物。据此可知()

A. 人类文明兴起以农耕为基础 B. 亚洲地区是世界文明的发源地

C. 农业是文明诞生的基本标志 D. 粮食作物培育推动了社会分工

13. 工业革命时期,英国工业资产阶级逐渐认识到,只有掌握了最基本的读写能力,工人们

才有可能以此为基础读懂各种布告、通知和广告,能够签名、写信或者是阅读一些机械的操

作说明。这表明

A. 工业革命提高了工人生活水平 B. 英国国内阶级矛盾逐渐缓和

C. 工人文化水平影响工业化进程 D. 知识的积累触发了工业革命

14. 第二次世界大战是人类历史发展的重要转折点,具有划时代的影响,这主要表现在二战

( )

A. 消除了国际秩序中的大国强权色彩 B. 促成了第一个社会主义国家的建立

C. 终结了帝国主义在世界的殖民统治 D. 促进了世界政治经济的制度化进程

15. 1938 年,山东根据地政府发行“山东币”,用市场必备物资取代金银直接与山东币挂钩。

规定每发行 100 元币,即用其中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作为物资储备,

其余 50 元进入市场流通。这一措施( )

A. 巩固抗日民族统一战线 B. 稳定了山东币货币价值

C. 打破了法币的垄断局面 D. 抵制了日伪的经济掠夺

16. 论及朝鲜战争,有学者评价说:“这个胜利,是在对方拥有现代化武器装备,特别是完

全掌握着制空权的条件下取得的,打破了美国军队不可战胜的神话,极大地提高了中华民族

的民族自信心和民族自豪感,对远东及世界局势产生了巨大而深远的影响。”下列有关朝鲜停

战后出现的形势,若作为这一评价的依据,不准确的是( )

A. 国际紧张局势尤其是东北亚地区的紧张局势趋于缓和

B. 国内即将展开的大规模经济建设有了和平的国际环境

C. 中国政府以主动的姿态,积极谋求建立新的国际关系

D. 日内瓦会议就和平解决朝鲜半岛问题达成了一致意见

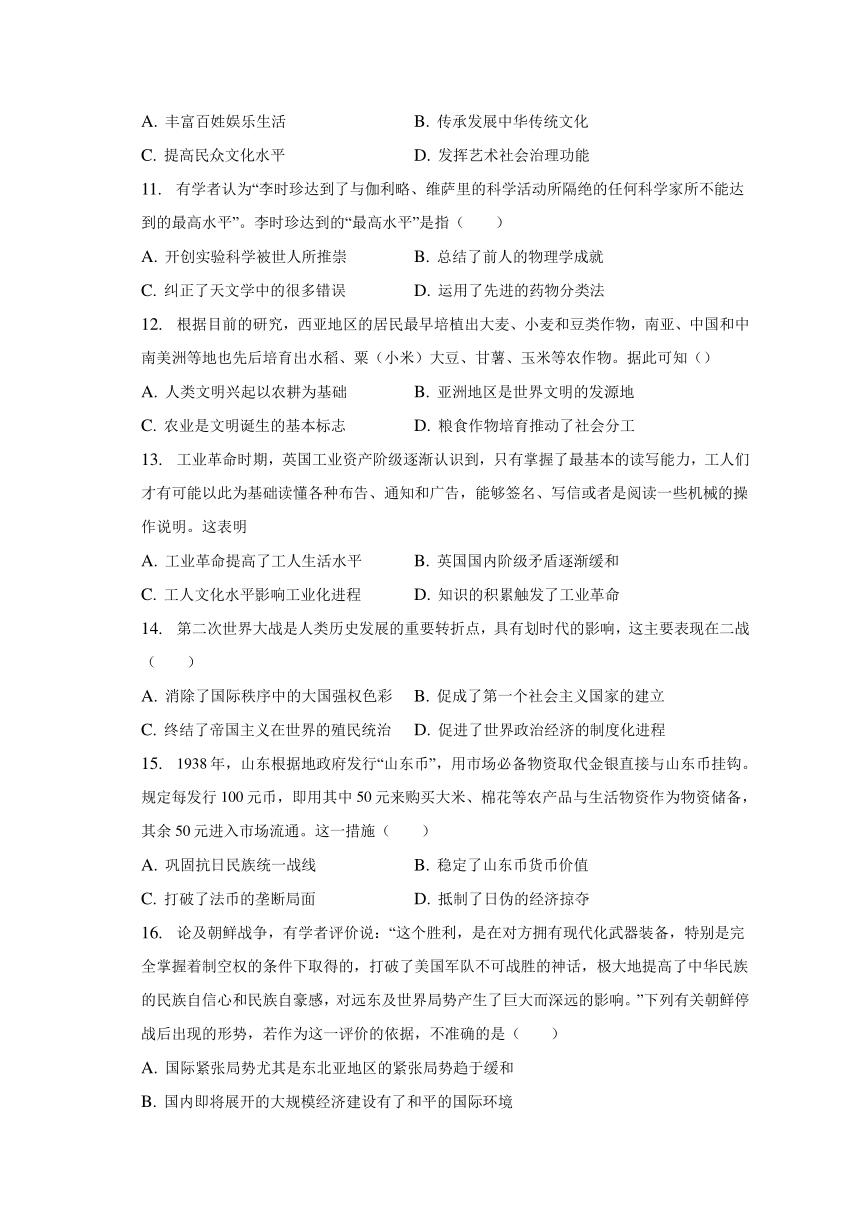

二、材料解析题(本大题共 2 小题,共 40 分)

17. (18 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次鸦片战争后,天津被迫开埠通商,西医亦随之传入。西方教会设立医院,招

收华人学徒,兴办医学校,发行中文报刊以及翻译西方医学书籍等。西医由于自身的优势,

逐渐为国人所接受。在这种背景下,李鸿章创办了北洋医学堂,成为中国人最早创办的官方

西医学校,培养了最早的一批西医专业人才。面对西医西药的传入,名医张锡纯主张把中西

医汇通思想应用于临床,中西药物并用,产生重大影响。经施今墨、程价三等名医的不断努

力,天津中医药界交融互通中西医,创造了中西医结合的新医学派,在中西医结合治疗急腹

症、危重病等方面结出了硕果。

——摘编自谢敬《近代天津的中西医交融》

材料二 1978 年—1984 年,我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索,主要内容是加强医

疗机构内部的管理。1984 年—1992 年,改革正式启动,其核心思想是“放权让利”,扩大医院

自主权,内容涉及到办医体制、管理体制、分配机制、收费制度、事业经费补偿机制等医疗

体制的多个方面。1992 年—2005 年,改革进一步向前推进,内容主要涉及城镇职工医疗保障

制度、医药卫生体制、城市卫生服务体系、农村卫生体制等方面。2005 年至今,在总结我国

医疗卫生体制改革的经验与教训的基础上医改进入了一个新的发展阶段。

——摘编自李玉荣《改革开放以来我国医疗卫生体制改革的回顾与反思》

(1)根据材料一,概括西医在天津传播的表现。并结合所学知识,分析西医传入对中国医学

发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国新时期医疗卫生体制改革的背景及特点。

18. (16 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:16 世纪以来世界人口的主要迁移方向示意图

——钱乘旦《不平衡发展:20 世纪历史与现代化》

材料二:从 1500 年至 1763 年的近代初期,欧洲人的发现不仅导致新的全球性视野,还导致

新的全球性种族分布。种族组成方面的重大变化之一是向南北美洲的大批移民,来自欧洲和

非洲的大规模迁移把南北美洲改变成世界,上种族成分最混杂的地区。第一次工业革命使欧

洲人口猛增,这使得欧洲人在 18 和 19 世纪大批移居西伯利亚、和美洲人烟稀少的地区成为

可能。今天,类似的移民潮正在出现,不过是反方向的——从不发达地区向发达地区。现在,

第三世界的人口增长率是发达世界的两倍,绝大多数是青年人。在第二次世界大战后的繁荣

期里,大量涌向发达国家。在美国,人口调查局 1995 年的一份调查透露,8.7%的人口(即

2260 万人)是在美国以外的地方出生的。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出 16 世纪以来世界人口迁移产生的重要影响。

(2) 根据材料并结合所学知识,概括指出影响近现代移民的历史性因素。

三、开放性试题(本大题共 1 小题,共 18 分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 2021 年 10 月 16 日神舟十三号圆满发射成功后,中国共产党中央委员会机关报——人

民日报在微博上发了一条“跨越时空的同一天”并配上下面三幅图片(如图 1、图 2、图 3),

由此引发网友的热议。从中可以看到,跨越时空的同一天,记录着一代代中国人踔厉奋发、

笃行不怠的前进历程。

(1) 根据材料并结合所学知识,简要说明上述材料在研究新中国科技发展方面的史料价值。

(2) 根据材料并结合所学知识,从上述图片中任意提取信息并自拟论题加以论述。(要求:论

题明确,持论有据,逻辑严谨,表达清晰。)

答案和解析

1.C

【解析】根据“晋明帝出继大统,因未亲行郊天礼,大臣王敦称之尚未南郊,何得称天子”可得出

材料旨在指出皇权正统性必须经过祭天仪式才能被认可,因此得出皇权受命于天并非不证自明,

C 项正确;

A 项“皇权专制”开创于秦朝,排除 A 项;

B 项“威胁”二字不符合材料主旨,排除 B 项;

D 项“渊源”即源头、本源,仪式不能成为皇权源头,仅是一种象征,排除 D 项。

故选:C。

本题考查皇帝制度和三公九卿制、汉朝加强中央集权的措施、中国古代政治制度的特点,结合题

干“晋明帝出继大统,因未亲行郊天礼,大臣王敦称之尚未南郊,何得称天子”及中国古代政治制

度的变化进行回答。

本题考查皇帝制度和三公九卿制、汉朝加强中央集权的措施、中国古代政治制度的特点,考查学

生根据材料进行分析理解的能力。

2.D

【解析】从材料数据可知,汉至明清时期“县”的数量始终维持在 1000 以上,说明的是县是中国古

代长期设立的地方行政建置,D 项正确;

材料未涉及疆域范围对县的数量的影响,排除 A 项;

清朝是中国古代历史上人口最多的时期,排除 B 项;

县是古代设置的地方基层管理行政机构的说法与材料无关,排除 C 项。

故选:D。

本题主要考查了中国古代政治制度的演进,考生可结合材料表格进行分析。

本题主要考查了中国古代政治制度的演进,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考

查了考生的历史素养。

3.D

【解析】“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”体现的是推恩令,这是汉武帝加强中央集权的

措施;“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”体现的是秦朝在全国推行郡县制;“分命朝臣出守

列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”体现的是宋代派文臣到地方做知州,加强中央集权的

措施;“都省握天下之机,十省分天下之治”体现的是元朝在地方实行行省制,因此先后顺序是

②①③④,故 D 项正确,排除 ABC 三项。

故选:D。

本题考查中国古代的地方制度,解答本题需要分析出选项中措施实行的时间。

本题考查中国古代地方制度的演进,侧重考查学生解读分析材料和对基础知识的识记能力。

4.B

【解析】根据题干信息可知,唐朝科举相对隋朝而言考试内容有所增加,且考试录取标准不断变

化,反映了唐朝科举制不断完善,B 项正确;

贞观为唐太宗时期,排除 A 项;

材料未反映武则天的贡献,排除 C 项;

天宝为唐玄宗年号,排除 D 项。

故选:B。

本题考查科举制,结合题干“常举每年举行考试,科目主要有明经、进士、明书、明算等......贞观

八年加试经史,唐高宗末年加试帖经、杂文,天宝年间以诗赋作为录取的主要标准”进行分析。

本题考查科举制,结合唐朝科举制的演变历程及作用进行分析解答。

5.A

【解析】略

6.A

【解析】结合所学知识,我们可知唐太宗时期派军队消灭了东突厥汗国,A 正确;

BCD 选项内容都不符合题干特征,排除。

故选:A。

本题考查唐太宗的历史功绩,需要结合唐太宗的民族政策措施来分析。

本题考查唐太宗的历史功绩,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.C

【解析】摊丁入取消亩人头税,故排除 A。

两税法并没有涉及赋税增减的相关信息,BD 说法缺乏依据,排除。

两税法是以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,改变了长期以来以人丁为主

的赋役制度,故 C 正确。

故选:C。

本题考查中国古代赋税制度演变情况。关键词是“两税法”。

本题考查中国古代赋税制度的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依

据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

8.A

【解析】世界银行和国际货币基金组织成立时,规定成员国投票权大小与其认缴的股金份额成正

比,从各国所承担的责任看,此项规定合理,故 A 项表述正确.

故选 A.

1945 年,国际货币基金组织和世界银行成立,规定固定汇率制、加强国际货币合作,确立了以美

元为中心的国际货币金融体系,形成布雷顿森林体系.

本题主要考查布雷顿森林体系.

二战后建立的国际金融体系:

①国际金融组织及宗旨:国际货币基金组织、世界银行--成员国义务:认缴资金--决定投票权.

②国际货币制度:双挂钩制度-美元以黄金挂钩,其他货币与美元挂钩即固定汇率制.

9.D

【解析】根据表格数据并结合所学知识可知,西方国家经济发展是福利政策的基础,西方社会保

障制度的不断确立正是经济不断发展的结果,D 项正确;

根据表格数据并结合所学知识可知,社会保障制度并没有根除社会基本矛盾,排除 A 项;

根据表格数据并结合所学知识可知,社会保障制度并没有挑战民主政治制度,排除 B 项;

根据表格数据并结合所学知识可知,西方社会的社会保障制度不断发展完善,排除 C 项。

故选:D。

10.D

【解析】根据材料“礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。凡音者,生于人心者也;乐者,

通于伦理者也。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。”可知,由辨别声而知

到音乐,由辨别音乐而知乐理,由辨别乐理而知道政治的好坏,就具备了治理天下的方法,说明

在中国古代比较重视发挥艺术社会治理功能,D 项正确;

材料中描述的是礼乐对国家治理的作用,而非百姓娱乐生活或者民众文化水平,排除A项和C项;

材料中描述的信息,与传承发展中华传统文化无关,排除 B 项。

故选:D。

本题考查了礼乐制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了礼乐制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.D

【解析】根据所学可知,李时珍是我国著名的药物学家,李时珍“最高水平”写出了总结性著作《本

草纲目》,运用了先进的药物学分类法,故选 D;

ABC 是伽利略的成就,排除。

故选:D。

本题考查李时珍的医学成就,需要考生熟记李时珍的医学成就及贡献。

本题考查李时珍的医学成就,侧重考查考生对基础知识的记忆能力和灵活运用能力,考查了考生

的时空观念和历史解释的素养。

12.A

【解析】根据“西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也

先后培育出水稻、粟(小米)、大豆、甘薯、玉米等农作物”可以看出各个文明区域主要是以农耕

为基础,故 A 项正确。题干中涉及到了亚洲和美洲,故排除 B 项。文明诞生的标志有文字的出现、

城的出现、礼制的出现等,不包括农业的发展,故排除 C 项。题干中没有涉及到社会分工,故排

除 D 项。

故选:A。

本题考查世界原始农业相关概况。要求运用所学分析解读题干信息。

本题考查世界原始农业相关概况,侧重考查学生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等

能力。

13.C

【解析】据材料“只有掌握了最基本的读写能力,工人们才有可能以此为基础读懂各种布告、通知

和广告,能够签名、写信或者是阅读一些机械的操作说明”结合所学知识可知,工业革命后,工业

资产阶级认为,一定文化水平的工人会更好的操作机械以及完成其他工作,反映出工人文化水平

影响工业化进程,故选 C 项。工业革命时期,工人工作和生活环境恶劣,排除 A 项;随着工业革

命的开展,工人阶级与资产阶级矛盾激化,工人运动兴起,排除 B 项;D 项材料反映的是工业革

命时期,而不是工业革命之前,排除 D 项。

14.D

【解析】根据题干提供的信息和所学史实二战后美苏都有大国强权的做法故排除 A 项;俄国十月

社会主义革命促进了促成了第一个社会主义国家的建立故排除 B 项;终结了帝国主义在世界的殖

民统治是 20 世纪 90 年代津巴布韦和纳米比亚的独立故排除 C 项;而二战后政治方面成立了维护

世界和平与发展的组织联合国;经济上既有美国为首的布雷顿森林体系体系又有苏联为首的计划

经济体制。

故选:D。

本题主要考查的是二战的影响。

本题旨在考查学生对第二次世界大战历史意义的理解。

15.B

【解析】A.材料无关抗日民族统一战线的巩固,排除;

B.根据“山东币”、“用市场必备物资取代金银直接与山东币挂钩”、“规定每发行 100 元币,即用其

中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作为物资储备,其余 50 元进入市场流通”等信息分

析可知,材料中的山东币的发行以必备物资作为依托,有利于币值的稳定,B 正确;

C.材料货币在敌后抗日根据地颁行,无关法币,排除;

D.材料现象与抵制日伪经济掠夺无关,排除。

故选:B。

本题侧重于考查国民社会经济的变化,解题关键信息是“山东币”、“用市场必备物资取代金银直接

与山东币挂钩”、“规定每发行 100 元币,即用其中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作

为物资储备,其余 50 元进入市场流通”。

本题侧重于考查国民社会经济的变化,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

16.D

【解析】根据材料“论及朝鲜战争……打破了美国军队不可战胜的神话,极大地提高了中华民族的

民族自信心和民族自豪感,对远东及世界局势产生了巨大而深远的影响”可知朝鲜停战后对国际局

势、朝鲜战后建设和中国的国际地位提升均有有利的影响,日内瓦会议是为了解决印度支那和朝

鲜问题,与朝鲜战争没有必然联系,故 D 说法不准确,符合题意;根据材料,朝鲜战争有利于缓

和国际紧张局势尤其是东北亚地区的紧张局势,故 A 说法正确,排除;依据所学史实,朝鲜战争

的胜利为国内即将展开的大规模经济建设提供了和平的国际环境,故 B 说法正确,排除;中国在

朝鲜战争中获胜有利于中国政府以主动的姿态,积极谋求建立新的国际关系,故 C 说法正确,排

除。

17.(1)表现:建立新式西医院和西医学校;通过报刊和书籍传播西医理论。

影响:助推了中国近代医学教育的发展;促进了中西医结合,有利于促进中国医疗事业的近代化,

客观上促进了中国社会的进步;但也冲击了中医的主体地位。

(2)背景:计划经济体制的弊端;改革开放的决策。

特点:顺应经济发展要求;覆盖范围日渐扩大;政府主导;逐步推进;城乡兼顾。

【解析】(1)表现:依据材料“西方教会设立医院,招收华人学徒,兴办医学校”,得出建立新式

西医院和西医学校;依据材料“发行中文报刊以及翻译西方医学书籍等”,得出通过报刊和书籍传

播西医理论。

影响:依据材料“在这种背景下,李鸿章创办了北洋医学堂”,得出助推了中国近代医学教育的发

展;依据材料“面对西医西药的传入,名医张锡纯主张把中西医汇通思想应用于临床,中西药物并

用”,得出促进了中西医结合,有利于促进中国医疗事业的近代化,客观上促进了中国社会的进步;

从对中医本身的影响分析,得出但也冲击了中医的主体地位。

(2)背景:从计划经济体制的角度分析,得出计划经济体制的弊端;依据材料“1978 年—1984 年,

我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索”,得出改革开放的决策。

特点:从经济发展的角度分析,得出顺应经济发展要求;依据材料“改革进一步向前推进,内容主

要涉及城镇职工医疗保障制度、医药卫生体制、城市卫生服务体系、农村卫生体制等方面”,得出

覆盖范围日渐扩大;依据材料“我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索”,得出政府主导;依

据材料“2005 年至今,在总结我国医疗卫生体制改革的经验与教训的基础上医改进入了一个新的

发展阶段”,得出逐步推进;城乡兼顾。

18.【小题 1】影响:加速了资本主义生产方式(文明)在世界范围的传播;加速了落后地区的开

发与进步;促进了不同文明的交流与融合;推动了世界经济全球化进程;改变了世界人口布局。

【小题 2】因素:殖民扩张;交通工具的革新;人口增长;经济发展等。

【解析】本题考查近现代人口的迁移。第一问,依据材料一、二,结合所学从对资本主义生产方

式、对落后地区的发展、对文明交融、对经济全球化以及对世界人口分布等角度分析;第二问,

依据材料信息,结合所学从殖民扩张、交通、经济以及人口等角度分析。

本题考查近代以来世界人口迁移的影响和影响近现代移民的因素,侧重考查学生解读材料、提取

有效信息、调用所学知识分析的能力。

19.【小题 1】《人民日报》是中国共产党的机关报,具有权威性;报纸上的内容是历史事实的真

实记录,属于一手史料;在研究国防科技建设、航空航天科技、媒介的传播方式等方面具有很高

的史料价值。

【小题 2】论题:中国必须大力加强国防科技建设

新中国成立后,正处于两极格局的背景下,以美国为首的资本主义国家敌视新中国,并多次对新

中国进行核威胁,因此,我国大力加强国防科技建设。新中国的五年计划逐步建成了一批门类比

较齐全的基础工业项目,国家的整体实力有了明显的提高,这为我国研制原子弹提供了物资保障;

我国社会主义政治制度的确立以及抗美援朝等一系列巩固政权措施为我国科技研究提供了稳定的

国内国际环境。在党中央的坚强领导及广大科技人员的不懈努力下,最终在 1964 年原子弹爆炸成

功。这大大激发了中华民族的自信心和自豪感,保障了国家的安全利益,提高了国家的国际地位,

同时对世界和平事业也作出了重大贡献。在当今世界形势仍然具有不确定性因素的背景下,为了

国家的安全和世界的和平,加强国防科技建设仍然十分重要。

【解析】1. 本题主要考查了中国科技,第一问要求学生结合史料价值来分析。

本题主要考查了中国科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2. 本题主要考查了中国科技,第二问结合现代中国科技分析。

本题主要考查了中国科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

历史试卷

一、选择题(本大题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分)

1. 南郊告代祭天地礼为东汉光武帝所创,可视为郊天礼的特殊形式。晋明帝出继大统,因

未亲行郊天礼,大臣王敦称之“尚未南郊,何得称天子”。对上述历史现象解读合理的是( )

A. 汉光武帝开创皇权专制制度 B. 晋明帝的地位受到权臣威胁

C. 皇权受命于天并非不证自明 D. 郊天礼是皇权正统性的渊源

2. 下列对于汉至明清时期“县”的数量的解读,正确的一项是( )

西汉 隋 唐 元 明 清

数量(个) 1587 1255 1573 1127 1171 1358

A. 各朝代县的数量与疆域范围的大小相关 B. 唐朝是中国古代历史上人口最多的时

期

C. 县是古代设置的地方基层管理行政机构 D. 县是中国古代长期设立的地方行政建

置

3. 中国历代统治者都非常重视地方管理。以下材料反映的地方管理措施,按出现时间先后

顺序排列正确的是( )

①“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”

②“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”

③“分命朝臣出守列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”

④“都省握天下之机,十省分天下之治”

A. ①②③④ B. ①②④③ C. ②③④① D. ②①③④

4. 科举制在唐朝分常举和制举两种,常举每年举行考试,科目主要有明经、进士、明书、

明算等。明经主要考儒家经典;进士科在隋朝仅试策论,贞观八年加试经史,唐高宗末年加

试帖经、杂文,天宝年间以诗赋作为录取的主要标准。据此可知( )

A. 唐玄宗加试经史 B. 科举制在唐朝得到进一步完善

C. 武则天扩充国学规模 D. 唐太宗以诗赋作为录取主要标准

5. 商人的宗教观念是万物有灵论,诸神中有帝或上帝等。帝或上帝主要具有自然权能与战

争权能,在人事权能上仅作用于商王本身,而不作用于王以外的其他人。据此可知

A. 商朝时原始宗教开始出现 B. 中国早期王权与神权密切结合

C. 皇权独尊的思想已经确立 D. 中央尚未实现权力的高度集中

6. 北宋史学家范祖禹评价唐太宗:“治道在人主所力行耳,孰不可为太宗乎?及其成功,复

归在下,此前世帝王之所不及也。”以下属于唐太宗在位期间的事件是

A. 灭亡东突厥汗国 B. 册封大祚荣为渤海郡王

C. 与吐蕃进行会盟 D. 科举制首创武举和殿试

7. 从租庸调制到两税法,是中国古代赋役制度史上的一次重大改革。其最重大的意义在于

( )

A. 取消了人头税,放松了对农民的人身控制 B. 增加了封建政府的财政收入

C. 改变了长期以来以人丁为主的赋役制度 D. 调动了农民的生产积极性

8. 世界银行和国际货币基金组织成立时,规定成员国投票权大小与其认缴的股金份额成正

比。据此推断( )

A. 从各国所承担的责任看,此项规定合理 B. 从各国所享有的权利看,此项规定不合

理

C. 从各国的国际地位来看,此项规定合理 D. 从各国的经济实力来看,此项规定不合

理

9. 下面是西方主要国家社会保障制度主要种类建立年份比较表。这说明西方国家( )

国家/年份/补类 英国 德国 瑞典 美国

工伤保险 1897 1871 1901 1930

健康保险 1911 1883 1891 —

养老保险 1908 1889 1913 1935

失业保险 1911 1927 1934 1935

家庭补贴 1945 1954 1947 —

A. 根除了社会的基本矛盾 B. 民主政治制度受到了严峻挑战

C. 社会保障制度已经完善 D. 福利政策深受经济发展的影响

10. 《礼记 乐记》记载:礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。凡音者,生于人心

者也;乐者,通于伦理者也。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。这

反映出中国古代重视( )

A. 丰富百姓娱乐生活 B. 传承发展中华传统文化

C. 提高民众文化水平 D. 发挥艺术社会治理功能

11. 有学者认为“李时珍达到了与伽利略、维萨里的科学活动所隔绝的任何科学家所不能达

到的最高水平”。李时珍达到的“最高水平”是指( )

A. 开创实验科学被世人所推崇 B. 总结了前人的物理学成就

C. 纠正了天文学中的很多错误 D. 运用了先进的药物分类法

12. 根据目前的研究,西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中

南美洲等地也先后培育出水稻、粟(小米)大豆、甘薯、玉米等农作物。据此可知()

A. 人类文明兴起以农耕为基础 B. 亚洲地区是世界文明的发源地

C. 农业是文明诞生的基本标志 D. 粮食作物培育推动了社会分工

13. 工业革命时期,英国工业资产阶级逐渐认识到,只有掌握了最基本的读写能力,工人们

才有可能以此为基础读懂各种布告、通知和广告,能够签名、写信或者是阅读一些机械的操

作说明。这表明

A. 工业革命提高了工人生活水平 B. 英国国内阶级矛盾逐渐缓和

C. 工人文化水平影响工业化进程 D. 知识的积累触发了工业革命

14. 第二次世界大战是人类历史发展的重要转折点,具有划时代的影响,这主要表现在二战

( )

A. 消除了国际秩序中的大国强权色彩 B. 促成了第一个社会主义国家的建立

C. 终结了帝国主义在世界的殖民统治 D. 促进了世界政治经济的制度化进程

15. 1938 年,山东根据地政府发行“山东币”,用市场必备物资取代金银直接与山东币挂钩。

规定每发行 100 元币,即用其中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作为物资储备,

其余 50 元进入市场流通。这一措施( )

A. 巩固抗日民族统一战线 B. 稳定了山东币货币价值

C. 打破了法币的垄断局面 D. 抵制了日伪的经济掠夺

16. 论及朝鲜战争,有学者评价说:“这个胜利,是在对方拥有现代化武器装备,特别是完

全掌握着制空权的条件下取得的,打破了美国军队不可战胜的神话,极大地提高了中华民族

的民族自信心和民族自豪感,对远东及世界局势产生了巨大而深远的影响。”下列有关朝鲜停

战后出现的形势,若作为这一评价的依据,不准确的是( )

A. 国际紧张局势尤其是东北亚地区的紧张局势趋于缓和

B. 国内即将展开的大规模经济建设有了和平的国际环境

C. 中国政府以主动的姿态,积极谋求建立新的国际关系

D. 日内瓦会议就和平解决朝鲜半岛问题达成了一致意见

二、材料解析题(本大题共 2 小题,共 40 分)

17. (18 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第二次鸦片战争后,天津被迫开埠通商,西医亦随之传入。西方教会设立医院,招

收华人学徒,兴办医学校,发行中文报刊以及翻译西方医学书籍等。西医由于自身的优势,

逐渐为国人所接受。在这种背景下,李鸿章创办了北洋医学堂,成为中国人最早创办的官方

西医学校,培养了最早的一批西医专业人才。面对西医西药的传入,名医张锡纯主张把中西

医汇通思想应用于临床,中西药物并用,产生重大影响。经施今墨、程价三等名医的不断努

力,天津中医药界交融互通中西医,创造了中西医结合的新医学派,在中西医结合治疗急腹

症、危重病等方面结出了硕果。

——摘编自谢敬《近代天津的中西医交融》

材料二 1978 年—1984 年,我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索,主要内容是加强医

疗机构内部的管理。1984 年—1992 年,改革正式启动,其核心思想是“放权让利”,扩大医院

自主权,内容涉及到办医体制、管理体制、分配机制、收费制度、事业经费补偿机制等医疗

体制的多个方面。1992 年—2005 年,改革进一步向前推进,内容主要涉及城镇职工医疗保障

制度、医药卫生体制、城市卫生服务体系、农村卫生体制等方面。2005 年至今,在总结我国

医疗卫生体制改革的经验与教训的基础上医改进入了一个新的发展阶段。

——摘编自李玉荣《改革开放以来我国医疗卫生体制改革的回顾与反思》

(1)根据材料一,概括西医在天津传播的表现。并结合所学知识,分析西医传入对中国医学

发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国新时期医疗卫生体制改革的背景及特点。

18. (16 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:16 世纪以来世界人口的主要迁移方向示意图

——钱乘旦《不平衡发展:20 世纪历史与现代化》

材料二:从 1500 年至 1763 年的近代初期,欧洲人的发现不仅导致新的全球性视野,还导致

新的全球性种族分布。种族组成方面的重大变化之一是向南北美洲的大批移民,来自欧洲和

非洲的大规模迁移把南北美洲改变成世界,上种族成分最混杂的地区。第一次工业革命使欧

洲人口猛增,这使得欧洲人在 18 和 19 世纪大批移居西伯利亚、和美洲人烟稀少的地区成为

可能。今天,类似的移民潮正在出现,不过是反方向的——从不发达地区向发达地区。现在,

第三世界的人口增长率是发达世界的两倍,绝大多数是青年人。在第二次世界大战后的繁荣

期里,大量涌向发达国家。在美国,人口调查局 1995 年的一份调查透露,8.7%的人口(即

2260 万人)是在美国以外的地方出生的。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出 16 世纪以来世界人口迁移产生的重要影响。

(2) 根据材料并结合所学知识,概括指出影响近现代移民的历史性因素。

三、开放性试题(本大题共 1 小题,共 18 分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 2021 年 10 月 16 日神舟十三号圆满发射成功后,中国共产党中央委员会机关报——人

民日报在微博上发了一条“跨越时空的同一天”并配上下面三幅图片(如图 1、图 2、图 3),

由此引发网友的热议。从中可以看到,跨越时空的同一天,记录着一代代中国人踔厉奋发、

笃行不怠的前进历程。

(1) 根据材料并结合所学知识,简要说明上述材料在研究新中国科技发展方面的史料价值。

(2) 根据材料并结合所学知识,从上述图片中任意提取信息并自拟论题加以论述。(要求:论

题明确,持论有据,逻辑严谨,表达清晰。)

答案和解析

1.C

【解析】根据“晋明帝出继大统,因未亲行郊天礼,大臣王敦称之尚未南郊,何得称天子”可得出

材料旨在指出皇权正统性必须经过祭天仪式才能被认可,因此得出皇权受命于天并非不证自明,

C 项正确;

A 项“皇权专制”开创于秦朝,排除 A 项;

B 项“威胁”二字不符合材料主旨,排除 B 项;

D 项“渊源”即源头、本源,仪式不能成为皇权源头,仅是一种象征,排除 D 项。

故选:C。

本题考查皇帝制度和三公九卿制、汉朝加强中央集权的措施、中国古代政治制度的特点,结合题

干“晋明帝出继大统,因未亲行郊天礼,大臣王敦称之尚未南郊,何得称天子”及中国古代政治制

度的变化进行回答。

本题考查皇帝制度和三公九卿制、汉朝加强中央集权的措施、中国古代政治制度的特点,考查学

生根据材料进行分析理解的能力。

2.D

【解析】从材料数据可知,汉至明清时期“县”的数量始终维持在 1000 以上,说明的是县是中国古

代长期设立的地方行政建置,D 项正确;

材料未涉及疆域范围对县的数量的影响,排除 A 项;

清朝是中国古代历史上人口最多的时期,排除 B 项;

县是古代设置的地方基层管理行政机构的说法与材料无关,排除 C 项。

故选:D。

本题主要考查了中国古代政治制度的演进,考生可结合材料表格进行分析。

本题主要考查了中国古代政治制度的演进,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考

查了考生的历史素养。

3.D

【解析】“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”体现的是推恩令,这是汉武帝加强中央集权的

措施;“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”体现的是秦朝在全国推行郡县制;“分命朝臣出守

列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”体现的是宋代派文臣到地方做知州,加强中央集权的

措施;“都省握天下之机,十省分天下之治”体现的是元朝在地方实行行省制,因此先后顺序是

②①③④,故 D 项正确,排除 ABC 三项。

故选:D。

本题考查中国古代的地方制度,解答本题需要分析出选项中措施实行的时间。

本题考查中国古代地方制度的演进,侧重考查学生解读分析材料和对基础知识的识记能力。

4.B

【解析】根据题干信息可知,唐朝科举相对隋朝而言考试内容有所增加,且考试录取标准不断变

化,反映了唐朝科举制不断完善,B 项正确;

贞观为唐太宗时期,排除 A 项;

材料未反映武则天的贡献,排除 C 项;

天宝为唐玄宗年号,排除 D 项。

故选:B。

本题考查科举制,结合题干“常举每年举行考试,科目主要有明经、进士、明书、明算等......贞观

八年加试经史,唐高宗末年加试帖经、杂文,天宝年间以诗赋作为录取的主要标准”进行分析。

本题考查科举制,结合唐朝科举制的演变历程及作用进行分析解答。

5.A

【解析】略

6.A

【解析】结合所学知识,我们可知唐太宗时期派军队消灭了东突厥汗国,A 正确;

BCD 选项内容都不符合题干特征,排除。

故选:A。

本题考查唐太宗的历史功绩,需要结合唐太宗的民族政策措施来分析。

本题考查唐太宗的历史功绩,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.C

【解析】摊丁入取消亩人头税,故排除 A。

两税法并没有涉及赋税增减的相关信息,BD 说法缺乏依据,排除。

两税法是以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,改变了长期以来以人丁为主

的赋役制度,故 C 正确。

故选:C。

本题考查中国古代赋税制度演变情况。关键词是“两税法”。

本题考查中国古代赋税制度的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依

据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

8.A

【解析】世界银行和国际货币基金组织成立时,规定成员国投票权大小与其认缴的股金份额成正

比,从各国所承担的责任看,此项规定合理,故 A 项表述正确.

故选 A.

1945 年,国际货币基金组织和世界银行成立,规定固定汇率制、加强国际货币合作,确立了以美

元为中心的国际货币金融体系,形成布雷顿森林体系.

本题主要考查布雷顿森林体系.

二战后建立的国际金融体系:

①国际金融组织及宗旨:国际货币基金组织、世界银行--成员国义务:认缴资金--决定投票权.

②国际货币制度:双挂钩制度-美元以黄金挂钩,其他货币与美元挂钩即固定汇率制.

9.D

【解析】根据表格数据并结合所学知识可知,西方国家经济发展是福利政策的基础,西方社会保

障制度的不断确立正是经济不断发展的结果,D 项正确;

根据表格数据并结合所学知识可知,社会保障制度并没有根除社会基本矛盾,排除 A 项;

根据表格数据并结合所学知识可知,社会保障制度并没有挑战民主政治制度,排除 B 项;

根据表格数据并结合所学知识可知,西方社会的社会保障制度不断发展完善,排除 C 项。

故选:D。

10.D

【解析】根据材料“礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。凡音者,生于人心者也;乐者,

通于伦理者也。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。”可知,由辨别声而知

到音乐,由辨别音乐而知乐理,由辨别乐理而知道政治的好坏,就具备了治理天下的方法,说明

在中国古代比较重视发挥艺术社会治理功能,D 项正确;

材料中描述的是礼乐对国家治理的作用,而非百姓娱乐生活或者民众文化水平,排除A项和C项;

材料中描述的信息,与传承发展中华传统文化无关,排除 B 项。

故选:D。

本题考查了礼乐制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了礼乐制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.D

【解析】根据所学可知,李时珍是我国著名的药物学家,李时珍“最高水平”写出了总结性著作《本

草纲目》,运用了先进的药物学分类法,故选 D;

ABC 是伽利略的成就,排除。

故选:D。

本题考查李时珍的医学成就,需要考生熟记李时珍的医学成就及贡献。

本题考查李时珍的医学成就,侧重考查考生对基础知识的记忆能力和灵活运用能力,考查了考生

的时空观念和历史解释的素养。

12.A

【解析】根据“西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也

先后培育出水稻、粟(小米)、大豆、甘薯、玉米等农作物”可以看出各个文明区域主要是以农耕

为基础,故 A 项正确。题干中涉及到了亚洲和美洲,故排除 B 项。文明诞生的标志有文字的出现、

城的出现、礼制的出现等,不包括农业的发展,故排除 C 项。题干中没有涉及到社会分工,故排

除 D 项。

故选:A。

本题考查世界原始农业相关概况。要求运用所学分析解读题干信息。

本题考查世界原始农业相关概况,侧重考查学生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等

能力。

13.C

【解析】据材料“只有掌握了最基本的读写能力,工人们才有可能以此为基础读懂各种布告、通知

和广告,能够签名、写信或者是阅读一些机械的操作说明”结合所学知识可知,工业革命后,工业

资产阶级认为,一定文化水平的工人会更好的操作机械以及完成其他工作,反映出工人文化水平

影响工业化进程,故选 C 项。工业革命时期,工人工作和生活环境恶劣,排除 A 项;随着工业革

命的开展,工人阶级与资产阶级矛盾激化,工人运动兴起,排除 B 项;D 项材料反映的是工业革

命时期,而不是工业革命之前,排除 D 项。

14.D

【解析】根据题干提供的信息和所学史实二战后美苏都有大国强权的做法故排除 A 项;俄国十月

社会主义革命促进了促成了第一个社会主义国家的建立故排除 B 项;终结了帝国主义在世界的殖

民统治是 20 世纪 90 年代津巴布韦和纳米比亚的独立故排除 C 项;而二战后政治方面成立了维护

世界和平与发展的组织联合国;经济上既有美国为首的布雷顿森林体系体系又有苏联为首的计划

经济体制。

故选:D。

本题主要考查的是二战的影响。

本题旨在考查学生对第二次世界大战历史意义的理解。

15.B

【解析】A.材料无关抗日民族统一战线的巩固,排除;

B.根据“山东币”、“用市场必备物资取代金银直接与山东币挂钩”、“规定每发行 100 元币,即用其

中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作为物资储备,其余 50 元进入市场流通”等信息分

析可知,材料中的山东币的发行以必备物资作为依托,有利于币值的稳定,B 正确;

C.材料货币在敌后抗日根据地颁行,无关法币,排除;

D.材料现象与抵制日伪经济掠夺无关,排除。

故选:B。

本题侧重于考查国民社会经济的变化,解题关键信息是“山东币”、“用市场必备物资取代金银直接

与山东币挂钩”、“规定每发行 100 元币,即用其中 50 元来购买大米、棉花等农产品与生活物资作

为物资储备,其余 50 元进入市场流通”。

本题侧重于考查国民社会经济的变化,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

16.D

【解析】根据材料“论及朝鲜战争……打破了美国军队不可战胜的神话,极大地提高了中华民族的

民族自信心和民族自豪感,对远东及世界局势产生了巨大而深远的影响”可知朝鲜停战后对国际局

势、朝鲜战后建设和中国的国际地位提升均有有利的影响,日内瓦会议是为了解决印度支那和朝

鲜问题,与朝鲜战争没有必然联系,故 D 说法不准确,符合题意;根据材料,朝鲜战争有利于缓

和国际紧张局势尤其是东北亚地区的紧张局势,故 A 说法正确,排除;依据所学史实,朝鲜战争

的胜利为国内即将展开的大规模经济建设提供了和平的国际环境,故 B 说法正确,排除;中国在

朝鲜战争中获胜有利于中国政府以主动的姿态,积极谋求建立新的国际关系,故 C 说法正确,排

除。

17.(1)表现:建立新式西医院和西医学校;通过报刊和书籍传播西医理论。

影响:助推了中国近代医学教育的发展;促进了中西医结合,有利于促进中国医疗事业的近代化,

客观上促进了中国社会的进步;但也冲击了中医的主体地位。

(2)背景:计划经济体制的弊端;改革开放的决策。

特点:顺应经济发展要求;覆盖范围日渐扩大;政府主导;逐步推进;城乡兼顾。

【解析】(1)表现:依据材料“西方教会设立医院,招收华人学徒,兴办医学校”,得出建立新式

西医院和西医学校;依据材料“发行中文报刊以及翻译西方医学书籍等”,得出通过报刊和书籍传

播西医理论。

影响:依据材料“在这种背景下,李鸿章创办了北洋医学堂”,得出助推了中国近代医学教育的发

展;依据材料“面对西医西药的传入,名医张锡纯主张把中西医汇通思想应用于临床,中西药物并

用”,得出促进了中西医结合,有利于促进中国医疗事业的近代化,客观上促进了中国社会的进步;

从对中医本身的影响分析,得出但也冲击了中医的主体地位。

(2)背景:从计划经济体制的角度分析,得出计划经济体制的弊端;依据材料“1978 年—1984 年,

我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索”,得出改革开放的决策。

特点:从经济发展的角度分析,得出顺应经济发展要求;依据材料“改革进一步向前推进,内容主

要涉及城镇职工医疗保障制度、医药卫生体制、城市卫生服务体系、农村卫生体制等方面”,得出

覆盖范围日渐扩大;依据材料“我国对医疗卫生体制改革进行了初步的探索”,得出政府主导;依

据材料“2005 年至今,在总结我国医疗卫生体制改革的经验与教训的基础上医改进入了一个新的

发展阶段”,得出逐步推进;城乡兼顾。

18.【小题 1】影响:加速了资本主义生产方式(文明)在世界范围的传播;加速了落后地区的开

发与进步;促进了不同文明的交流与融合;推动了世界经济全球化进程;改变了世界人口布局。

【小题 2】因素:殖民扩张;交通工具的革新;人口增长;经济发展等。

【解析】本题考查近现代人口的迁移。第一问,依据材料一、二,结合所学从对资本主义生产方

式、对落后地区的发展、对文明交融、对经济全球化以及对世界人口分布等角度分析;第二问,

依据材料信息,结合所学从殖民扩张、交通、经济以及人口等角度分析。

本题考查近代以来世界人口迁移的影响和影响近现代移民的因素,侧重考查学生解读材料、提取

有效信息、调用所学知识分析的能力。

19.【小题 1】《人民日报》是中国共产党的机关报,具有权威性;报纸上的内容是历史事实的真

实记录,属于一手史料;在研究国防科技建设、航空航天科技、媒介的传播方式等方面具有很高

的史料价值。

【小题 2】论题:中国必须大力加强国防科技建设

新中国成立后,正处于两极格局的背景下,以美国为首的资本主义国家敌视新中国,并多次对新

中国进行核威胁,因此,我国大力加强国防科技建设。新中国的五年计划逐步建成了一批门类比

较齐全的基础工业项目,国家的整体实力有了明显的提高,这为我国研制原子弹提供了物资保障;

我国社会主义政治制度的确立以及抗美援朝等一系列巩固政权措施为我国科技研究提供了稳定的

国内国际环境。在党中央的坚强领导及广大科技人员的不懈努力下,最终在 1964 年原子弹爆炸成

功。这大大激发了中华民族的自信心和自豪感,保障了国家的安全利益,提高了国家的国际地位,

同时对世界和平事业也作出了重大贡献。在当今世界形势仍然具有不确定性因素的背景下,为了

国家的安全和世界的和平,加强国防科技建设仍然十分重要。

【解析】1. 本题主要考查了中国科技,第一问要求学生结合史料价值来分析。

本题主要考查了中国科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2. 本题主要考查了中国科技,第二问结合现代中国科技分析。

本题主要考查了中国科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

同课章节目录