【创新方案】高中语文 第二专题 第6课 师说课件 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 【创新方案】高中语文 第二专题 第6课 师说课件 苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

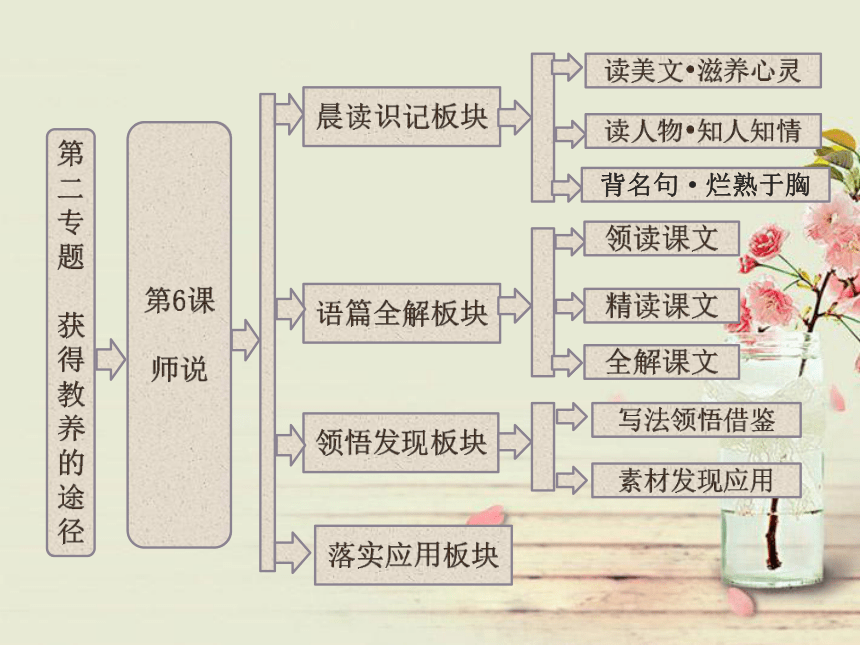

课件69张PPT。第二专题

获得教养的途径晨读识记板块第6课

师说语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背名句·烂熟于胸写法领悟借鉴素材发现应用领读课文精读课文全解课文[读美文·滋养心灵]悦读主题__人生教养____________应用指数:☆☆☆☆ 名教授不是大学的摆设

薛 涌

近日,《华尔街日报》发表一篇书评,对当今美国的大学提出了种种批判。比如,教育费用越来越高,名校教授讲课越来越少,大量使用代课老师甚至研究生等等。 文章发表后,一位斯坦福大学的毕业生立刻致信《华尔街日报》,指出“大学教育仍然货真价实”,信中讲述了一段最让她难忘的经历。她选了一门现代小说的课,期末论文拿回来,上面打了一个大大的C,每页都写满了评语,而且文中的许多行被黑色的粗线标出。要知道,像斯坦福这样的学校,全优或满分的学生经常都被拒之门外,能进来的,大多是从小拿惯了第一、满分的学生。这也难怪,她看着这么低的分数、被改得这么乱七八糟的论文,一下子暴怒,没有预约就冲进Wallace Stegner教授的办公室,把论文狠狠地往办公桌上一摔,大声质问:“看看你年轻的助教对我做了什么?!” 即使在斯坦福这等名校,这位Wallace Stegner也不是位普通的教授。他不仅是小说家,也是历史学家,在文学和历史领域都著作等身,获得了十几项大奖,其中包括“普利策奖”和“国家图书奖”这样的最高荣誉……然而,就是这位传奇式的教授,面对气冲冲的不速之客,调整老花镜认真地翻看了一下论文,然后慢条斯理地说:“我相信是我自己批改的这篇论文。”那学生赶紧把论文从桌子上拿回来,一溜烟逃出了办公室。 这位学生从此成了Wallace Stegner的粉丝,几十年后,她由于对此经历念念不忘,才会投书《华尔街日报》为自己的母校和自己的教育进行辩护。

在美国读书教书十几年,每每为美国学生对于母校的忠诚感到惊讶。看看这封信,相信读者们能够对此理解一二。大学不仅仅是块牌子,不管你堆积了多少名教授,但如果这些教授不教书,或者不把教书当回事,那么多大的牌子也不过是一张空头支票。[读人物·知人知情]一、人物档案

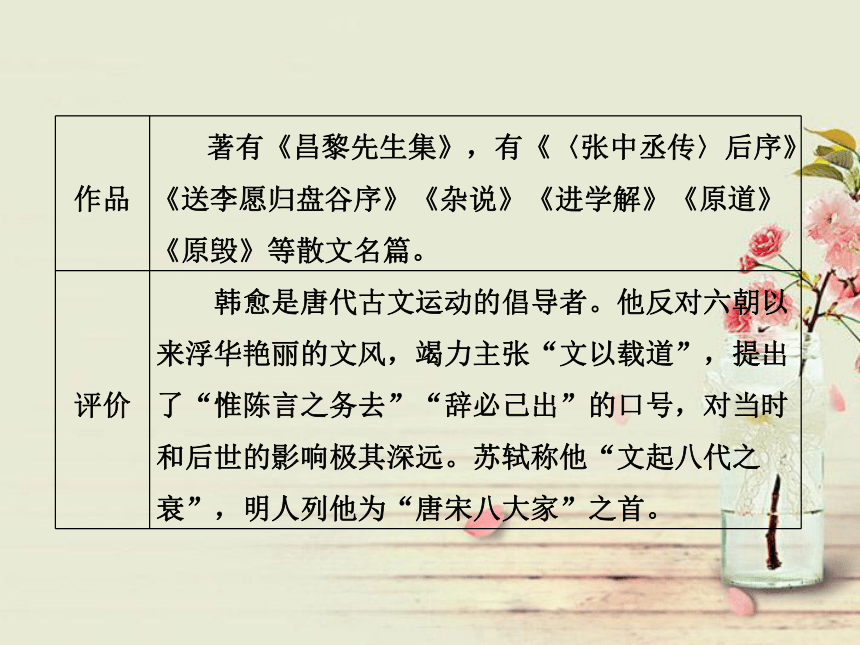

二、人物颂歌

文起八代之衰的韩文公

他像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,刻在石上的,写在书上的,早已蔓草青青,湮没在岁月的最深处,有几人还真实地活在后人心中?王侯将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长![背名句·烂熟于胸]1.古之学者必有师,师者, 。

2.是故无贵无贱,无长无少, , 。

3.句读之不知, ,或师焉,或不焉, ,

吾未见其明也。

4.孔子曰:“三人行, 。” ,

。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。所以传道受业解惑也道之所存师之所存也惑之不解小学而大遗则必有我师是故弟子不必不如师师不必贤于弟子一、相关知识

1.说

“说”是一种议论文的文体,可先叙后议,也可夹叙夹议,都是为了说明一个道理,讲究文采,接近于现在的杂文。初中学过的《捕蛇者说》《马说》等都属于“说”一类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。所以,“师说”即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。 2.古文运动

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动,它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的,韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张文章要像先秦西汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道,反对六朝以来单纯追求形式美、内容空洞的骈骊文章。 二、背景链接

唐代仍在沿袭魏晋以来的门阀制度,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。柳宗元说:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。”由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。韩愈写这篇文章时三十五岁,正在国子监任教。 三、主旨领悟

本文是中国古代专论教师的名篇。它着重阐明了从师学道的必要性和应有的态度,提出了教师的基本任务是“传道受业解惑”,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神。作者认为选择教师应以掌握仁义之道为根本条件,“道之所存,师之所存”。他提倡学无常师,要虚心好学,不耻下问。在师生关系中,他提出了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻,如是而已”,他认为教师与学生之间的关系是平等的,师生也是可以互相学习的。这比《学记》中的“教学相长”的观点更进了一步,注入了民主与辩证的新内容。四、行文脉络一、诵读课文第1自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

1.解释下列加点的词语的意义和用法。

(1)古之学者必有师

学者:

(2)师者,所以①传道受②业解惑也。

所以:

受: 古今异义词。古义指求学的人;今义指在学术上有一定成就的人。古今异义词。古义指用来……的;今义是连词,表因果关系。同“授”,传授。..... 通假是文言文的一种语言现象,指该用某字,但用字人没有用这个字,而是借用了一个读音相同或相近的字来代替。这个被代替的字叫做本字,用来代替的字是通假字。如果不了解这一语言现象,阅读时往往会错解词义,影响对文意的理解。如:

1.寡助之至,亲戚畔之。(“畔”同“叛”)

2.令将军与臣有郤。(“郤”同“隙”)

3.寒暑易节,始一反焉。(“反”同“返”) 名词的意动用法,以……为师。代词,代道理。动词,学习。副词,岂,难道。名词,指生年。古今异义词。古义是两个词,从,跟随;而,表承接。今义:连词,表结果、目的等。2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)师者,所以传道受业解惑也。

译文:

( )

(2)生乎吾前。

译文: (

)老师,是靠他来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。出生在我之前的。(或:在我之前出生的。)判断句状语后置句 [环节二 分析文理]

3.下面对这段文字分析不正确的一项是( )

A.本段提出无论贵贱长幼,有道者皆可为师,打破了

门第观念,很有积极意义。

B.“古之学者必有师”,鲜明地针对时弊提出问题,

突出地强调了论点,是全文论述的总纲。C.如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。

在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,

所以老师具体的任务就是“解惑”。在传道、受

业、解惑三者当中,解惑是核心。

D.“道之所存,师之所存也”,有不耻下问、能者为

师的观点。

解析:在传道、受业、解惑三者当中,传道是核心。

答案:C二、诵读课文第2自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

4.解释下列加点词语的意义和用法。

(1)师道之不传也久矣

师:

之: 动词,从师求学。助词,用在主谓之间,取消句子独立性。..(2)古之圣人,其出人也远矣

之:

出:

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

众人:

下: 结构助词,的。动词,超出。古今异义词。古义指一般人,今义指许多人。动词,低于。.....(4)而耻学于师

耻:

(5)是故圣益圣,愚益愚

圣:

愚:

(6)其皆出于此乎 其:

(7)则耻师焉 耻: 形容词的意动用法,以……为耻。形容词用作名词,圣明的人。形容词用作名词,愚蠢的人。语气副词,表推测,大概。形容词的意动用法,以……为耻。.....(8)句读之不知

读:

之:

(9)或不焉 不:

(10)小学而大遗

小学:

同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。助词,宾语前置的标志。同“否”。古今异义词,古义指在小的方面。今义指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构。.....(11)巫医乐师百工之人

师:

(12)位卑则足羞 羞:

(13)其可怪也欤

其:

欤: 有专门技艺的人。形容词用作动词,感到羞耻。语气副词,表示反诘,多么。表示感叹的语气助词,相当于“啊”。....5.翻译下面的句子,并探究句式特点。

(1)而耻学于师。

译文: ( )

(2)句读之不知,惑之不解。

译文: ( )却以向老师学习为耻。不通晓句读,不能解决疑惑。状语后置句宾语前置句(3)或师焉,或不焉。

译文: ( )

(4)今其智乃反不能及。

译文: ( )有的向老师学习,有的不向老师学习。现在他们的见识竟然反而赶不上(这些人)。固定句式省略句 [环节二 分析文理]

6.下列对语段内容理解不正确的一项是 ( )

A.该段运用了三组对比,批判了士大夫之族“耻学于

师”的恶劣习气。

B.语段先以“古之圣人”比照“今之众人”,得出了

“圣益圣,愚益愚”的结论。C.语段再以择师教子和自身“耻师焉”作对比,得出了

“小学而大遗”的结论。

D.语段最后将“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”

的学习态度进行对比,得出了君子智力不如“巫医乐

师百工之人”的结论。

解析:D项结论不正确。

答案:D三、诵读课文第3、4自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

7.解释下列加点字的意义和用法。

(1)圣人无常师 常师:

(2)孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师: 名词的意动用法,以……为师。固定的老师。...(3)是故弟子不必不如师

不必:

(4)术业有专攻 攻:

(5)好古文

古文:

古今异义词,古义指不一定,今义表示事理上或情理上不需要。动词,学习,研究。古今异义词。古义指两汉及其以前的散文,今义指五四以前的文言文的统称。.....(6)六艺经传皆通习之 通:

(7)余嘉其能行古道 嘉:

行: 古道:

(8)作《师说》以贻之 贻: 副词,普遍。动词,赞赏。动词,履行。古人从师之道。动词,赠送。......8.翻译下面的句子,并探究句式特点。

(1)不拘于时。

译文: ( )

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

译文:

( )不被不好的时代风气影响。因此学生不一定不如老师,老师也不一定比学生贤能。被动句状语后置句 [环节二 分析文理]

9.下面对这两段文字理解不正确的一项是 ( )

A.作者援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师

生关系,举实例,引言谈,令人信服。

B.在第3段中作者对师生关系,师道关系的概括表现为以

一种动态的、发展的眼光看待师生关系,将老师和学生之间的固定界限取消,对教育理论作出了很大贡献。C.《师说》只是为了鼓励一个十七岁的孩子学“古文”

而作的,其中还包含了一点自鸣得意的意思(因为李蟠“不拘于时,学于余”)。

D.全文论证严密,说理透辟,是一篇深思熟虑的作品,

它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答,产生了深远的影响。

解析:“只是为了鼓励一个十七岁的孩子学‘古文’而作的”说法有误,实际上这只不过是触动韩愈发表议论的一个契机,或者干脆说是一个借口。

答案:C 1.多种论证方法的灵活运用

(1)下定义、作结论。文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说“师者,所以传道受业解惑也”。接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。 (2)对比论证。本文第二段写得最为精彩,这段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理,作者主张从师学习的观点则不言自明。 (3)引用论证。本文第三段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。 2.对偶和顶真等修辞手法的运用

如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。顶真,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。素材发现

获得教养的途径晨读识记板块第6课

师说语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背名句·烂熟于胸写法领悟借鉴素材发现应用领读课文精读课文全解课文[读美文·滋养心灵]悦读主题__人生教养____________应用指数:☆☆☆☆ 名教授不是大学的摆设

薛 涌

近日,《华尔街日报》发表一篇书评,对当今美国的大学提出了种种批判。比如,教育费用越来越高,名校教授讲课越来越少,大量使用代课老师甚至研究生等等。 文章发表后,一位斯坦福大学的毕业生立刻致信《华尔街日报》,指出“大学教育仍然货真价实”,信中讲述了一段最让她难忘的经历。她选了一门现代小说的课,期末论文拿回来,上面打了一个大大的C,每页都写满了评语,而且文中的许多行被黑色的粗线标出。要知道,像斯坦福这样的学校,全优或满分的学生经常都被拒之门外,能进来的,大多是从小拿惯了第一、满分的学生。这也难怪,她看着这么低的分数、被改得这么乱七八糟的论文,一下子暴怒,没有预约就冲进Wallace Stegner教授的办公室,把论文狠狠地往办公桌上一摔,大声质问:“看看你年轻的助教对我做了什么?!” 即使在斯坦福这等名校,这位Wallace Stegner也不是位普通的教授。他不仅是小说家,也是历史学家,在文学和历史领域都著作等身,获得了十几项大奖,其中包括“普利策奖”和“国家图书奖”这样的最高荣誉……然而,就是这位传奇式的教授,面对气冲冲的不速之客,调整老花镜认真地翻看了一下论文,然后慢条斯理地说:“我相信是我自己批改的这篇论文。”那学生赶紧把论文从桌子上拿回来,一溜烟逃出了办公室。 这位学生从此成了Wallace Stegner的粉丝,几十年后,她由于对此经历念念不忘,才会投书《华尔街日报》为自己的母校和自己的教育进行辩护。

在美国读书教书十几年,每每为美国学生对于母校的忠诚感到惊讶。看看这封信,相信读者们能够对此理解一二。大学不仅仅是块牌子,不管你堆积了多少名教授,但如果这些教授不教书,或者不把教书当回事,那么多大的牌子也不过是一张空头支票。[读人物·知人知情]一、人物档案

二、人物颂歌

文起八代之衰的韩文公

他像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,刻在石上的,写在书上的,早已蔓草青青,湮没在岁月的最深处,有几人还真实地活在后人心中?王侯将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长![背名句·烂熟于胸]1.古之学者必有师,师者, 。

2.是故无贵无贱,无长无少, , 。

3.句读之不知, ,或师焉,或不焉, ,

吾未见其明也。

4.孔子曰:“三人行, 。” ,

。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。所以传道受业解惑也道之所存师之所存也惑之不解小学而大遗则必有我师是故弟子不必不如师师不必贤于弟子一、相关知识

1.说

“说”是一种议论文的文体,可先叙后议,也可夹叙夹议,都是为了说明一个道理,讲究文采,接近于现在的杂文。初中学过的《捕蛇者说》《马说》等都属于“说”一类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。所以,“师说”即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。 2.古文运动

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动,它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的,韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张文章要像先秦西汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道,反对六朝以来单纯追求形式美、内容空洞的骈骊文章。 二、背景链接

唐代仍在沿袭魏晋以来的门阀制度,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。柳宗元说:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。”由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。韩愈写这篇文章时三十五岁,正在国子监任教。 三、主旨领悟

本文是中国古代专论教师的名篇。它着重阐明了从师学道的必要性和应有的态度,提出了教师的基本任务是“传道受业解惑”,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神。作者认为选择教师应以掌握仁义之道为根本条件,“道之所存,师之所存”。他提倡学无常师,要虚心好学,不耻下问。在师生关系中,他提出了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻,如是而已”,他认为教师与学生之间的关系是平等的,师生也是可以互相学习的。这比《学记》中的“教学相长”的观点更进了一步,注入了民主与辩证的新内容。四、行文脉络一、诵读课文第1自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

1.解释下列加点的词语的意义和用法。

(1)古之学者必有师

学者:

(2)师者,所以①传道受②业解惑也。

所以:

受: 古今异义词。古义指求学的人;今义指在学术上有一定成就的人。古今异义词。古义指用来……的;今义是连词,表因果关系。同“授”,传授。..... 通假是文言文的一种语言现象,指该用某字,但用字人没有用这个字,而是借用了一个读音相同或相近的字来代替。这个被代替的字叫做本字,用来代替的字是通假字。如果不了解这一语言现象,阅读时往往会错解词义,影响对文意的理解。如:

1.寡助之至,亲戚畔之。(“畔”同“叛”)

2.令将军与臣有郤。(“郤”同“隙”)

3.寒暑易节,始一反焉。(“反”同“返”) 名词的意动用法,以……为师。代词,代道理。动词,学习。副词,岂,难道。名词,指生年。古今异义词。古义是两个词,从,跟随;而,表承接。今义:连词,表结果、目的等。2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)师者,所以传道受业解惑也。

译文:

( )

(2)生乎吾前。

译文: (

)老师,是靠他来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。出生在我之前的。(或:在我之前出生的。)判断句状语后置句 [环节二 分析文理]

3.下面对这段文字分析不正确的一项是( )

A.本段提出无论贵贱长幼,有道者皆可为师,打破了

门第观念,很有积极意义。

B.“古之学者必有师”,鲜明地针对时弊提出问题,

突出地强调了论点,是全文论述的总纲。C.如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。

在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,

所以老师具体的任务就是“解惑”。在传道、受

业、解惑三者当中,解惑是核心。

D.“道之所存,师之所存也”,有不耻下问、能者为

师的观点。

解析:在传道、受业、解惑三者当中,传道是核心。

答案:C二、诵读课文第2自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

4.解释下列加点词语的意义和用法。

(1)师道之不传也久矣

师:

之: 动词,从师求学。助词,用在主谓之间,取消句子独立性。..(2)古之圣人,其出人也远矣

之:

出:

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

众人:

下: 结构助词,的。动词,超出。古今异义词。古义指一般人,今义指许多人。动词,低于。.....(4)而耻学于师

耻:

(5)是故圣益圣,愚益愚

圣:

愚:

(6)其皆出于此乎 其:

(7)则耻师焉 耻: 形容词的意动用法,以……为耻。形容词用作名词,圣明的人。形容词用作名词,愚蠢的人。语气副词,表推测,大概。形容词的意动用法,以……为耻。.....(8)句读之不知

读:

之:

(9)或不焉 不:

(10)小学而大遗

小学:

同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。助词,宾语前置的标志。同“否”。古今异义词,古义指在小的方面。今义指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构。.....(11)巫医乐师百工之人

师:

(12)位卑则足羞 羞:

(13)其可怪也欤

其:

欤: 有专门技艺的人。形容词用作动词,感到羞耻。语气副词,表示反诘,多么。表示感叹的语气助词,相当于“啊”。....5.翻译下面的句子,并探究句式特点。

(1)而耻学于师。

译文: ( )

(2)句读之不知,惑之不解。

译文: ( )却以向老师学习为耻。不通晓句读,不能解决疑惑。状语后置句宾语前置句(3)或师焉,或不焉。

译文: ( )

(4)今其智乃反不能及。

译文: ( )有的向老师学习,有的不向老师学习。现在他们的见识竟然反而赶不上(这些人)。固定句式省略句 [环节二 分析文理]

6.下列对语段内容理解不正确的一项是 ( )

A.该段运用了三组对比,批判了士大夫之族“耻学于

师”的恶劣习气。

B.语段先以“古之圣人”比照“今之众人”,得出了

“圣益圣,愚益愚”的结论。C.语段再以择师教子和自身“耻师焉”作对比,得出了

“小学而大遗”的结论。

D.语段最后将“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”

的学习态度进行对比,得出了君子智力不如“巫医乐

师百工之人”的结论。

解析:D项结论不正确。

答案:D三、诵读课文第3、4自然段,思考并回答以下问题。

[环节一 突破词句]

7.解释下列加点字的意义和用法。

(1)圣人无常师 常师:

(2)孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师: 名词的意动用法,以……为师。固定的老师。...(3)是故弟子不必不如师

不必:

(4)术业有专攻 攻:

(5)好古文

古文:

古今异义词,古义指不一定,今义表示事理上或情理上不需要。动词,学习,研究。古今异义词。古义指两汉及其以前的散文,今义指五四以前的文言文的统称。.....(6)六艺经传皆通习之 通:

(7)余嘉其能行古道 嘉:

行: 古道:

(8)作《师说》以贻之 贻: 副词,普遍。动词,赞赏。动词,履行。古人从师之道。动词,赠送。......8.翻译下面的句子,并探究句式特点。

(1)不拘于时。

译文: ( )

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

译文:

( )不被不好的时代风气影响。因此学生不一定不如老师,老师也不一定比学生贤能。被动句状语后置句 [环节二 分析文理]

9.下面对这两段文字理解不正确的一项是 ( )

A.作者援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师

生关系,举实例,引言谈,令人信服。

B.在第3段中作者对师生关系,师道关系的概括表现为以

一种动态的、发展的眼光看待师生关系,将老师和学生之间的固定界限取消,对教育理论作出了很大贡献。C.《师说》只是为了鼓励一个十七岁的孩子学“古文”

而作的,其中还包含了一点自鸣得意的意思(因为李蟠“不拘于时,学于余”)。

D.全文论证严密,说理透辟,是一篇深思熟虑的作品,

它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答,产生了深远的影响。

解析:“只是为了鼓励一个十七岁的孩子学‘古文’而作的”说法有误,实际上这只不过是触动韩愈发表议论的一个契机,或者干脆说是一个借口。

答案:C 1.多种论证方法的灵活运用

(1)下定义、作结论。文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说“师者,所以传道受业解惑也”。接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。 (2)对比论证。本文第二段写得最为精彩,这段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理,作者主张从师学习的观点则不言自明。 (3)引用论证。本文第三段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。 2.对偶和顶真等修辞手法的运用

如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。顶真,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。素材发现