2014-2015学年高中语文 今生今世的证据课件 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中语文 今生今世的证据课件 苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

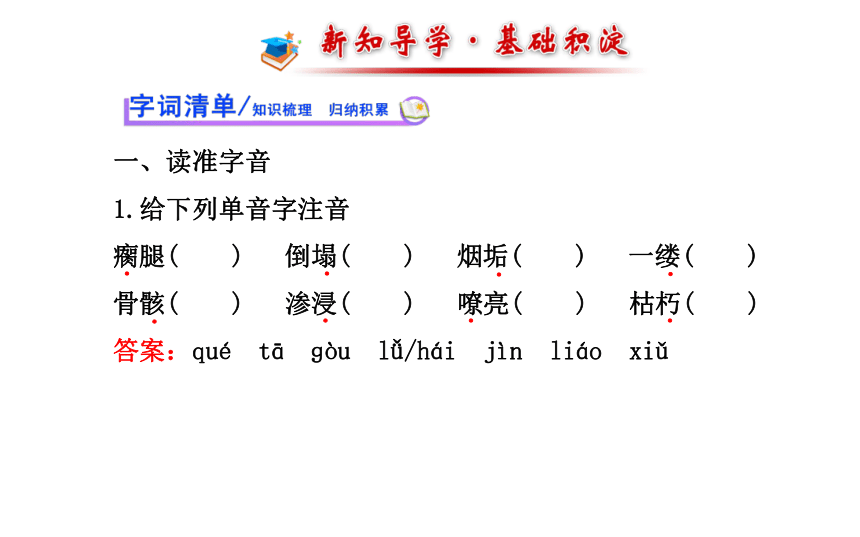

课件37张PPT。*今生今世的证据一、读准字音

1.给下列单音字注音

瘸腿( ) 倒塌( ) 烟垢( ) 一缕( )

骨骸( ) 渗浸( ) 嘹亮( ) 枯朽( )

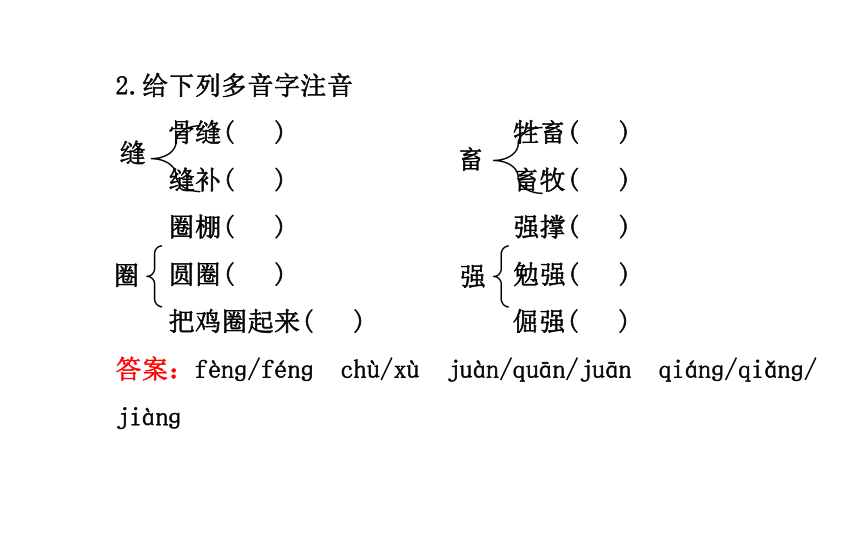

答案:qué tā ɡòu lǚ/hái jìn liáo xiǔ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2.给下列多音字注音

骨缝( ) 牲畜( )

缝补( ) 畜牧( )

圈棚( ) 强撑( )

圆圈( ) 勉强( )

把鸡圈起来( ) 倔强( )

答案:fènɡ/fénɡ chù/xù juàn/quān/juān qiánɡ/qiǎnɡ/

jiànɡ缝畜圈强二、写准字形

chāi( )毁 永hénɡ( )

zhé( )断 盘huán( )

金tuò( ) 横ɡèn( )

zhènɡ( )实

zhēnɡ( )结

zhènɡ( )怔

答案:拆/折/柝 恒/桓/亘 证/症/怔三、用对词语

1.怜惜·怜悯

同:都有“同情”之义。

异:①“怜惜”指同情爱护。“怜悯”指对遭遇不幸的人表示同情。

②“怜惜”多用于物,“怜悯”多用于人。2.工夫·功夫

同:都可以指“做事花费的时间和精力”。

异:①“工夫”一般指空闲时间,时候。

②“功夫”主要指本领、造诣和武术。3.面目全非·面目一新

同:都是形容词,都有“样子完全改变”的意思。

异:①“面目全非”多含贬义,指事物的样子改变得很厉害。

②“面目一新”指样子完全变新(指变好)。

4.悄无声息:没有声音,寂静。【一试身手】

判断下列句子中加点词语运用的正误,在括号中打上“√”或

“×”。

1.一名二三十岁的小伙子趴在石像身上仔细地看了一下,毫不

怜惜地跨了上去,摆出笑脸让家人拍照。 ( )

2.安徽省庐江县汤池镇政府广场万人涌动,喧闹鼎沸,一场精

彩的少林工夫演岀走进“中国最美村镇”——汤池。 ( )

答案:1.√。“怜惜”指同情爱护,多用于物,符合语境。

2.×。“工夫”一般指空闲时间,时候,而句中“少林工夫”

是指武术,应该用“功夫”。3.现在中学生的文化视域已经面目全非了,他们的审美能力已

经大大超出了我们的想象,相信他们在阅读莫言作品的时候一

定能够大有收获。 ( )

4.在我们不知不觉的时候,自动化技术已经悄无声息地遍及我

们的日常生活。 ( )

答案:3.×。“面目全非”多含贬义,句中说“他们的审美能

力已经大大超出了我们的想象”,意思是说中学生的审美能力

大大提升,是称赞的语气,所以应该用“今非昔比”。

4.√。“悄无声息”是指没有声音,寂静,符合语境。【识记点拨】

根据词性巧记“缝”的读音

缝:作动词时读fénɡ,意思是用针线将原来不在一起或开了口

儿的东西连上,如缝补、缝纫等。作名词时读fènɡ,意思是:

①缝隙,如裂缝、见缝插针等;②接合的地方,如天衣无缝

等。

根据字义区分“骸”“赅”的写法

骨骸:其中的“骸”易误写为“赅”。“骸”是“骨”字旁,

意思是骨头;而“赅”是“贝”字旁,意思是完备、包括,如

言简意赅、举一赅百等。 一、作者名片

乡村哲学家——刘亮程

简介:刘亮程(1962— ),新疆沙湾

人,中国现代作家。在一个靠近沙漠的

村子里长大。种过地,放过羊,当过乡

农机管理员。劳动之余写点文字,大多

写自己生活多年的一个村子。在这个村庄里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有的树木都按自然的意志伸叶展枝。作者在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。主要作品:散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》等。诗集《晒晒黄沙梁的太阳》。 二、背景探寻

村庄——我们生存的寄托和证据

对于自己生活了38年的村庄,刘亮程说,一个“爱”字太浅薄了。爱、忧伤、快乐、恨、痛苦、绝望都有。故乡对于一个人不仅是出生地,还是他的生存寄托和精神寄托。 他说现在自己已经到了乌鲁木齐,有时候想着想着,好像又回到了那里,回到了那种生活中。看到那些自己想过、抚摸过的事物,那些东西太珍贵了。

正是怀着对故乡、对人生、对生命甚至对人类的诸多感悟与理性的审视,作者写下了一系列乡村散文,《今生今世的证据》就是其中的一篇。【拓展提升】

一、20世纪中国最后一位散文家

1999年10月,在国内文学界享有盛誉的《天涯》杂志在头

题位置刊发了“刘亮程散文专辑”,并配发了李锐、李陀、方

方、南帆、蒋子丹等著名评论家、作家的推荐文章。一时间,

国内文学界为之哗然。湖北《今日名流》杂志随即对刘亮程作

了长篇专访;中央电视台《读书时间》以“刘亮程和他的村

庄”为题对其作了专访;《书评周刊》《作家文摘》《新华文

摘》《江南》等报刊也纷纷转载、刊发刘亮程的散文及评论文

章;在新疆库压一年多的数千册刘亮程散文集《一个人的村庄》也在一个月内被订购一空。2001年4月,刘亮程获“第二届冯牧文学奖”文学新人奖,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”。二、冯牧文学奖

冯牧文学奖,系为纪念中国文学界的卓越组织者、文学评论家、散文家冯牧,完成其扶植新人、促进文学事业繁荣发展之遗愿而设。冯牧文学奖坚持文学“为人民服务,为社会主义服务”的方向,“百花齐放、百家争鸣”的方针,尊重文学创作规律,以“公开、公平、公正”的原则,按不同的奖项,遴选富于创见的青年批评家、潜质优秀的文学新人,以及对军旅文学发展有突出贡献的中青年作家予以奖励,以体现冯牧生前对此类文学工作的突出关注,为繁荣社会主义文学做出应有的贡献。 该奖设青年批评家、文学新人和军旅文学三个奖项,首届冯牧文学奖于2000年颁发。1.通读全文,请分析第一段在全文中的作用。

【明确】(1)内容上:写了不懂得怜惜曾经拥有的事物的具体表现,与下文写留恋故乡形成对比;奠定了留恋、怀念、热爱故乡的感情基调。

(2)结构上:为下文写对故乡的深深留恋、对故乡一草一木的怀念做铺垫。2.开头两段的表达方式是什么?作者这样写的意图是什么?

【明确】(1)开头第一句写道“我走的时候,我还不懂得”,第二段第一句又写道“我走的时候还不知道”,这样语句上的反复,突出了“我”对故乡的漠视、忽视。第二段接着写故乡的草木房屋,自己熟悉的一切,这里运用了欲扬先抑的手法,表达了“我”现在是多么留恋“我”的故乡,留恋故乡生养“我”的老屋。

(2)作者运用欲扬先抑的手法,实际上是表达了“我”对故乡的那种刻骨铭心的爱。3.课文第三段中说“我还不知道曾经的生活,有一天会需要证明”,作者为什么说“曾经的生活”需要证明?

【明确】(1)人活在世界上是需要对象来证明自己的,如同任何事物一样,自己并不能证明自己,证明只能来自于他人,来自于自己生活过的地方,来自于自己的劳动成果,这些都是生命的痕迹。

(2)故乡是人出生、成长、生活与劳作的地方,人的生活需要物来证明,在故乡留存的这些证据(物)烙上了人的印记,是人生活的物化。4.分析课文第四、五两段作者是如何运用细节描写来表现自己对“见证”的感受的?

【明确】5.作者在文末说:“当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。”“虚无之途”是什么意思?为什么作者回家的脚步踏上的是“虚无之途”?

【明确】(1)“虚无之途”的意思是没有生命证据的路途。

(2)因为家园废失了,自己所有的生命证据都不见了,没有谁也没有什么东西能够证明自己了,自己回家的脚步踏上的只能是无法证明的路途。

文末文字意在阐释:一个人要想将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地留存在记忆中,成为人的精神财富和思想资源;只有这样,“家园”才不会废失,否则,人只能在“虚无”中了。【备选要点】

1.对“谁会证实以往的生活——即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证”这句话,我们应该怎样理解?

【明确】(1)这里用了一个假设复句,强调有了这些物化的证据仍不一定能证明一个人“内心的生存”。 (2)“内心的生存”是指精神、心灵的生存。一个人的精神经历和内心情感世界的拥有永远只有自己能体会,别人是不能明白的。留存的过去的事物可以证实以往的生活,但“证据”就算存在着,别人也不可能有与你一样的体会。可是如果没有了这些依凭,人就会产生空虚感和漂泊感。所谓的“精神流浪”是现代人常有的精神疾患。文章由浅入深,由具体的故乡家园上升到抽象的精神家园。2.文章写道“但我却不知道这一切面目全非、行将消失时”,又写了“公鸡”和“黑狗”,有什么寓意?

【明确】写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”和“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的意思是:在故乡面目全非、行将消失时,作者在问,家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?从根本上还是在写那难忘的乡愁。在这里,作者把乡愁变成了“大红公鸡”和“黑狗”,更具体形象了。【归纳提升】

一、脉络梳理 二、主旨归纳

这篇散文通过作者对自己生活过的村庄近乎自然状态的事物及经历的怀念,探讨了思乡之情的由来,分析了人与故乡的关系,把故乡上升到了生命证明的高度。许多事理总是经过人生历练和心灵思考才会明白,等到明白时,时间的流水已经带走了许多东西,所以人生常有遗憾。一个人要将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地存留在记忆中,成为人的精神财富和思想源泉。素材1:语言角度

“我们随便把一堵院墙推倒,砍掉那些树,拆毁圈棚和炉灶,我们想它们没用处了。我们搬去的地方会有许多新东西。一切都会再有的,随着日子一天天好转”。

【运用角度】“生命的印记”“要珍惜过去的拥有”等。素材2:思想角度

渐行渐远的故乡:《今生今世的证据》一文字里行间渗透了作者对故乡生活的眷恋,对家园废失的感伤,以及对过去拥有的一切在今天的意义与价值的思考与探索。 在当今城市化进程日益加速的形势下,越来越多的乡村走向消亡,取而代之的是楼群景观,于是越来越多的人们加入到新市民的行列,同时也逐渐加入到游子的队伍中来。当我们置身其中的时候,是否曾回首眺望渐行渐远的故乡?在那个月华如水的夜晚,抬头遥望那轮明月?故乡的模样是不是已浮上你的心头?

【运用角度】“难忘的故乡”“见证”“守望精神家园”等。【运用示例】

示例:(对应素材2)

多少年了,没有在这样的季节里负犁奋进,真让我有些心酸啊!我懒懒地叼起一根稻草,伤心地咀嚼着那些曾经见证过的风干的往事。那时节,这样的夜晚,有星星,有晚风,怎会没有煤油灯来照明呢?主人用柴火点燃煤油灯,灯芯在灯罩里发出噼里啪啦的声音,如诗歌般整齐而富有韵律。现在呢,没有了煤油,也没有了煤油灯,只有那遍布屋里屋外街道两旁照彻大地的电灯,圆的、方的、环形的、柱形的,白色的、红色的,让我睡觉也睡不安稳。

…… 我慢慢走出村子,回头望望,村子又有些变化,东北角冒出了一家工厂,西北角又多了一幢别墅。

星星在我的眼里闪闪发亮,布谷在我的耳旁一个劲地催,一袭春风吹来,我昂起头“哞”了一声:我是一头见证了这个村子的变迁的老牛……

(节选自《见证》)示例:(对应素材1)

刘亮程这么说:“我们随便把一堵院墙推倒,砍掉那些

树,拆毁圈棚和炉灶,我们想它们没用处了。我们搬去的地方

会有许多新东西。一切都会再有的,随着日子一天天好转。”

我们总是在抛弃、删除着我们的记忆,总是逼迫着自己向未来

看,不回头。考试结束了,就把书全都烧掉;觉得衣服旧了,

就随手丢进了垃圾箱;玩具样式老了,就把它丢到小角落里再

也不看一眼。可是,你有没有想过,当你工作了、结婚了、生

孩子了、老了,你用什么来证明你那三年的寒窗?你有没有想

过,那件衣服是朋友作为生日礼物送给你的?你有没有想过,那玩具是你第一次受到老师表扬时母亲给你的奖赏?你有没有想过,当时光流逝,当“再没有人能够相信过去”,你用什么为你的生命增添勤奋、友谊与母爱的印记?要知道,任何曾经发生过的事,都不会毫无意义。 那么,何不收藏今日的事物,镌刻人生的印记呢?因为那是我们今生今世的证据呀!

(节选自《生命的印记》)

1.给下列单音字注音

瘸腿( ) 倒塌( ) 烟垢( ) 一缕( )

骨骸( ) 渗浸( ) 嘹亮( ) 枯朽( )

答案:qué tā ɡòu lǚ/hái jìn liáo xiǔ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2.给下列多音字注音

骨缝( ) 牲畜( )

缝补( ) 畜牧( )

圈棚( ) 强撑( )

圆圈( ) 勉强( )

把鸡圈起来( ) 倔强( )

答案:fènɡ/fénɡ chù/xù juàn/quān/juān qiánɡ/qiǎnɡ/

jiànɡ缝畜圈强二、写准字形

chāi( )毁 永hénɡ( )

zhé( )断 盘huán( )

金tuò( ) 横ɡèn( )

zhènɡ( )实

zhēnɡ( )结

zhènɡ( )怔

答案:拆/折/柝 恒/桓/亘 证/症/怔三、用对词语

1.怜惜·怜悯

同:都有“同情”之义。

异:①“怜惜”指同情爱护。“怜悯”指对遭遇不幸的人表示同情。

②“怜惜”多用于物,“怜悯”多用于人。2.工夫·功夫

同:都可以指“做事花费的时间和精力”。

异:①“工夫”一般指空闲时间,时候。

②“功夫”主要指本领、造诣和武术。3.面目全非·面目一新

同:都是形容词,都有“样子完全改变”的意思。

异:①“面目全非”多含贬义,指事物的样子改变得很厉害。

②“面目一新”指样子完全变新(指变好)。

4.悄无声息:没有声音,寂静。【一试身手】

判断下列句子中加点词语运用的正误,在括号中打上“√”或

“×”。

1.一名二三十岁的小伙子趴在石像身上仔细地看了一下,毫不

怜惜地跨了上去,摆出笑脸让家人拍照。 ( )

2.安徽省庐江县汤池镇政府广场万人涌动,喧闹鼎沸,一场精

彩的少林工夫演岀走进“中国最美村镇”——汤池。 ( )

答案:1.√。“怜惜”指同情爱护,多用于物,符合语境。

2.×。“工夫”一般指空闲时间,时候,而句中“少林工夫”

是指武术,应该用“功夫”。3.现在中学生的文化视域已经面目全非了,他们的审美能力已

经大大超出了我们的想象,相信他们在阅读莫言作品的时候一

定能够大有收获。 ( )

4.在我们不知不觉的时候,自动化技术已经悄无声息地遍及我

们的日常生活。 ( )

答案:3.×。“面目全非”多含贬义,句中说“他们的审美能

力已经大大超出了我们的想象”,意思是说中学生的审美能力

大大提升,是称赞的语气,所以应该用“今非昔比”。

4.√。“悄无声息”是指没有声音,寂静,符合语境。【识记点拨】

根据词性巧记“缝”的读音

缝:作动词时读fénɡ,意思是用针线将原来不在一起或开了口

儿的东西连上,如缝补、缝纫等。作名词时读fènɡ,意思是:

①缝隙,如裂缝、见缝插针等;②接合的地方,如天衣无缝

等。

根据字义区分“骸”“赅”的写法

骨骸:其中的“骸”易误写为“赅”。“骸”是“骨”字旁,

意思是骨头;而“赅”是“贝”字旁,意思是完备、包括,如

言简意赅、举一赅百等。 一、作者名片

乡村哲学家——刘亮程

简介:刘亮程(1962— ),新疆沙湾

人,中国现代作家。在一个靠近沙漠的

村子里长大。种过地,放过羊,当过乡

农机管理员。劳动之余写点文字,大多

写自己生活多年的一个村子。在这个村庄里,房子被风吹旧,太阳将人晒老,所有的树木都按自然的意志伸叶展枝。作者在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。主要作品:散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》等。诗集《晒晒黄沙梁的太阳》。 二、背景探寻

村庄——我们生存的寄托和证据

对于自己生活了38年的村庄,刘亮程说,一个“爱”字太浅薄了。爱、忧伤、快乐、恨、痛苦、绝望都有。故乡对于一个人不仅是出生地,还是他的生存寄托和精神寄托。 他说现在自己已经到了乌鲁木齐,有时候想着想着,好像又回到了那里,回到了那种生活中。看到那些自己想过、抚摸过的事物,那些东西太珍贵了。

正是怀着对故乡、对人生、对生命甚至对人类的诸多感悟与理性的审视,作者写下了一系列乡村散文,《今生今世的证据》就是其中的一篇。【拓展提升】

一、20世纪中国最后一位散文家

1999年10月,在国内文学界享有盛誉的《天涯》杂志在头

题位置刊发了“刘亮程散文专辑”,并配发了李锐、李陀、方

方、南帆、蒋子丹等著名评论家、作家的推荐文章。一时间,

国内文学界为之哗然。湖北《今日名流》杂志随即对刘亮程作

了长篇专访;中央电视台《读书时间》以“刘亮程和他的村

庄”为题对其作了专访;《书评周刊》《作家文摘》《新华文

摘》《江南》等报刊也纷纷转载、刊发刘亮程的散文及评论文

章;在新疆库压一年多的数千册刘亮程散文集《一个人的村庄》也在一个月内被订购一空。2001年4月,刘亮程获“第二届冯牧文学奖”文学新人奖,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”。二、冯牧文学奖

冯牧文学奖,系为纪念中国文学界的卓越组织者、文学评论家、散文家冯牧,完成其扶植新人、促进文学事业繁荣发展之遗愿而设。冯牧文学奖坚持文学“为人民服务,为社会主义服务”的方向,“百花齐放、百家争鸣”的方针,尊重文学创作规律,以“公开、公平、公正”的原则,按不同的奖项,遴选富于创见的青年批评家、潜质优秀的文学新人,以及对军旅文学发展有突出贡献的中青年作家予以奖励,以体现冯牧生前对此类文学工作的突出关注,为繁荣社会主义文学做出应有的贡献。 该奖设青年批评家、文学新人和军旅文学三个奖项,首届冯牧文学奖于2000年颁发。1.通读全文,请分析第一段在全文中的作用。

【明确】(1)内容上:写了不懂得怜惜曾经拥有的事物的具体表现,与下文写留恋故乡形成对比;奠定了留恋、怀念、热爱故乡的感情基调。

(2)结构上:为下文写对故乡的深深留恋、对故乡一草一木的怀念做铺垫。2.开头两段的表达方式是什么?作者这样写的意图是什么?

【明确】(1)开头第一句写道“我走的时候,我还不懂得”,第二段第一句又写道“我走的时候还不知道”,这样语句上的反复,突出了“我”对故乡的漠视、忽视。第二段接着写故乡的草木房屋,自己熟悉的一切,这里运用了欲扬先抑的手法,表达了“我”现在是多么留恋“我”的故乡,留恋故乡生养“我”的老屋。

(2)作者运用欲扬先抑的手法,实际上是表达了“我”对故乡的那种刻骨铭心的爱。3.课文第三段中说“我还不知道曾经的生活,有一天会需要证明”,作者为什么说“曾经的生活”需要证明?

【明确】(1)人活在世界上是需要对象来证明自己的,如同任何事物一样,自己并不能证明自己,证明只能来自于他人,来自于自己生活过的地方,来自于自己的劳动成果,这些都是生命的痕迹。

(2)故乡是人出生、成长、生活与劳作的地方,人的生活需要物来证明,在故乡留存的这些证据(物)烙上了人的印记,是人生活的物化。4.分析课文第四、五两段作者是如何运用细节描写来表现自己对“见证”的感受的?

【明确】5.作者在文末说:“当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。”“虚无之途”是什么意思?为什么作者回家的脚步踏上的是“虚无之途”?

【明确】(1)“虚无之途”的意思是没有生命证据的路途。

(2)因为家园废失了,自己所有的生命证据都不见了,没有谁也没有什么东西能够证明自己了,自己回家的脚步踏上的只能是无法证明的路途。

文末文字意在阐释:一个人要想将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地留存在记忆中,成为人的精神财富和思想资源;只有这样,“家园”才不会废失,否则,人只能在“虚无”中了。【备选要点】

1.对“谁会证实以往的生活——即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证”这句话,我们应该怎样理解?

【明确】(1)这里用了一个假设复句,强调有了这些物化的证据仍不一定能证明一个人“内心的生存”。 (2)“内心的生存”是指精神、心灵的生存。一个人的精神经历和内心情感世界的拥有永远只有自己能体会,别人是不能明白的。留存的过去的事物可以证实以往的生活,但“证据”就算存在着,别人也不可能有与你一样的体会。可是如果没有了这些依凭,人就会产生空虚感和漂泊感。所谓的“精神流浪”是现代人常有的精神疾患。文章由浅入深,由具体的故乡家园上升到抽象的精神家园。2.文章写道“但我却不知道这一切面目全非、行将消失时”,又写了“公鸡”和“黑狗”,有什么寓意?

【明确】写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”和“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的意思是:在故乡面目全非、行将消失时,作者在问,家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?从根本上还是在写那难忘的乡愁。在这里,作者把乡愁变成了“大红公鸡”和“黑狗”,更具体形象了。【归纳提升】

一、脉络梳理 二、主旨归纳

这篇散文通过作者对自己生活过的村庄近乎自然状态的事物及经历的怀念,探讨了思乡之情的由来,分析了人与故乡的关系,把故乡上升到了生命证明的高度。许多事理总是经过人生历练和心灵思考才会明白,等到明白时,时间的流水已经带走了许多东西,所以人生常有遗憾。一个人要将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地存留在记忆中,成为人的精神财富和思想源泉。素材1:语言角度

“我们随便把一堵院墙推倒,砍掉那些树,拆毁圈棚和炉灶,我们想它们没用处了。我们搬去的地方会有许多新东西。一切都会再有的,随着日子一天天好转”。

【运用角度】“生命的印记”“要珍惜过去的拥有”等。素材2:思想角度

渐行渐远的故乡:《今生今世的证据》一文字里行间渗透了作者对故乡生活的眷恋,对家园废失的感伤,以及对过去拥有的一切在今天的意义与价值的思考与探索。 在当今城市化进程日益加速的形势下,越来越多的乡村走向消亡,取而代之的是楼群景观,于是越来越多的人们加入到新市民的行列,同时也逐渐加入到游子的队伍中来。当我们置身其中的时候,是否曾回首眺望渐行渐远的故乡?在那个月华如水的夜晚,抬头遥望那轮明月?故乡的模样是不是已浮上你的心头?

【运用角度】“难忘的故乡”“见证”“守望精神家园”等。【运用示例】

示例:(对应素材2)

多少年了,没有在这样的季节里负犁奋进,真让我有些心酸啊!我懒懒地叼起一根稻草,伤心地咀嚼着那些曾经见证过的风干的往事。那时节,这样的夜晚,有星星,有晚风,怎会没有煤油灯来照明呢?主人用柴火点燃煤油灯,灯芯在灯罩里发出噼里啪啦的声音,如诗歌般整齐而富有韵律。现在呢,没有了煤油,也没有了煤油灯,只有那遍布屋里屋外街道两旁照彻大地的电灯,圆的、方的、环形的、柱形的,白色的、红色的,让我睡觉也睡不安稳。

…… 我慢慢走出村子,回头望望,村子又有些变化,东北角冒出了一家工厂,西北角又多了一幢别墅。

星星在我的眼里闪闪发亮,布谷在我的耳旁一个劲地催,一袭春风吹来,我昂起头“哞”了一声:我是一头见证了这个村子的变迁的老牛……

(节选自《见证》)示例:(对应素材1)

刘亮程这么说:“我们随便把一堵院墙推倒,砍掉那些

树,拆毁圈棚和炉灶,我们想它们没用处了。我们搬去的地方

会有许多新东西。一切都会再有的,随着日子一天天好转。”

我们总是在抛弃、删除着我们的记忆,总是逼迫着自己向未来

看,不回头。考试结束了,就把书全都烧掉;觉得衣服旧了,

就随手丢进了垃圾箱;玩具样式老了,就把它丢到小角落里再

也不看一眼。可是,你有没有想过,当你工作了、结婚了、生

孩子了、老了,你用什么来证明你那三年的寒窗?你有没有想

过,那件衣服是朋友作为生日礼物送给你的?你有没有想过,那玩具是你第一次受到老师表扬时母亲给你的奖赏?你有没有想过,当时光流逝,当“再没有人能够相信过去”,你用什么为你的生命增添勤奋、友谊与母爱的印记?要知道,任何曾经发生过的事,都不会毫无意义。 那么,何不收藏今日的事物,镌刻人生的印记呢?因为那是我们今生今世的证据呀!

(节选自《生命的印记》)