2014-2015学年高中语文 师说课件 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中语文 师说课件 苏教版必修1 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 15:47:22 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。师 说1.解释下列句子中加点词的含义

(1)古之学者必有师(古今异义词,古义是_________,今义是在

学术上有一定成就的人)

(2)师者,所以①传道受②业解惑也(①古今异义词,古义是___

_________,今义是连词,表因果关系 ②_________)

(3)孰能无惑(___)

(4)惑①而不从②师(①名词作动词,_________ ②_____)﹒﹒﹒﹒求学的人用来……的同“授”有了疑惑跟从阅读课文第1段,梳理重点文言词句。谁(5)生乎①吾前,其闻道也②固③先乎④吾(①_________________

②___________________ ③_____ ④_________________)

(6)吾从而①师②之(①古今异义词,古义是_________,今义是

连词,表目的或结果 ②名词的意动用法,___________)

(7)吾师①道②也(①名词作动词,_________ ②_____)

(8)夫庸知其年之先后生于吾乎(_________)

(9)是故①无②贵无贱(①___________ ②_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒相当于“于”,在用在句中,表示停顿本来相当于“于”,比跟从而且以……为师学,学习道理岂,难道因此,所以无论2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)师者,所以传道受业解惑也。(判断句,“……者……也”

表判断)

译文:_______________________________________________

_____

(2)生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(状语后置句,两个“乎

吾”后置)

译文:___________________________________________

(3)吾从而师之。(省略句,省略了“从”的宾语“之”)

译文:_______________________老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。出生在我之前的人,他得知真理本来就比我早。我跟从他,拜他为老师。第1段

通 假 字

“受”同“授”。一 词 多 义

(1)古之学者必有师 (名词,老师)

(2)吾从而师之 (名词的意动用法,以……为师)

(3)吾师道也 (名词作动词,学习)

(4)于其身也,则耻师焉 (动词,从师学习)

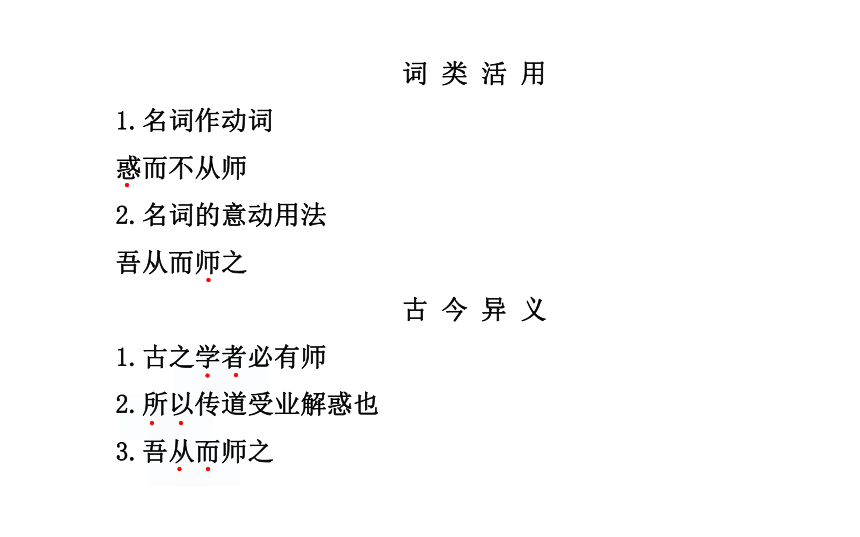

(5)巫医乐师百工之人 (名词,有专门技艺的人)师词 类 活 用

1.名词作动词

惑而不从师

2.名词的意动用法

吾从而师之

古 今 异 义

1.古之学者必有师

2.所以传道受业解惑也

3.吾从而师之﹒﹒阅读课文第2段,梳理重点文言词句。

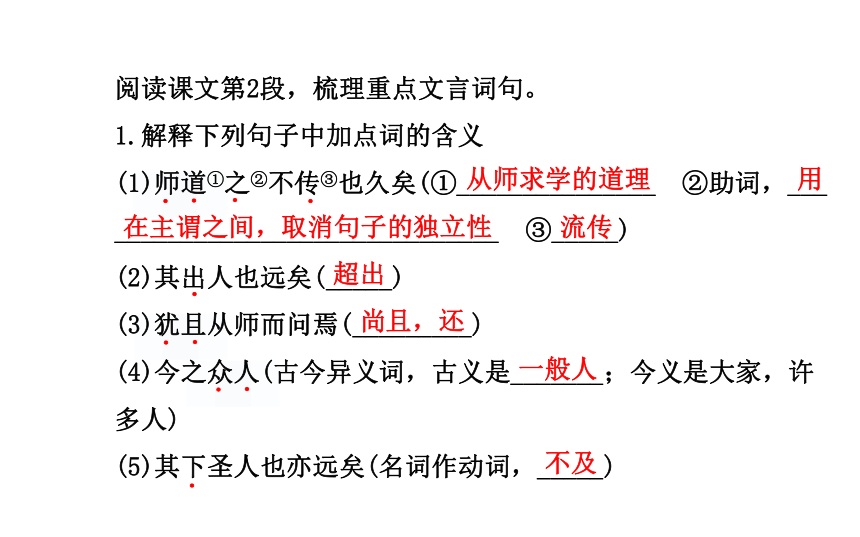

1.解释下列句子中加点词的含义

(1)师道①之②不传③也久矣(①_______________ ②助词,___

_____________________________ ③_____)

(2)其出人也远矣(_____)

(3)犹且从师而问焉(_________)

(4)今之众人(古今异义词,古义是_______;今义是大家,许

多人)

(5)其下圣人也亦远矣(名词作动词,_____)﹒﹒﹒﹒从师求学的道理用在主谓之间,取消句子的独立性流传超出尚且,还一般人不及(6)而耻学于师(形容词的意动用法,___________)

(7)是故①圣②益③圣④,愚⑤益愚⑥(①___________ ②形容词

作名词,_____ ③_____ ④_____ ⑤形容词作名词,_____

⑥_____)

(8)其皆出于此乎(语气副词,_____________)

(9)则耻①师焉,惑②矣(①形容词的意动用法,___________

②_____)

(10)授之书而习其句读者(句,_____________________

_______;读,_____________________________________。

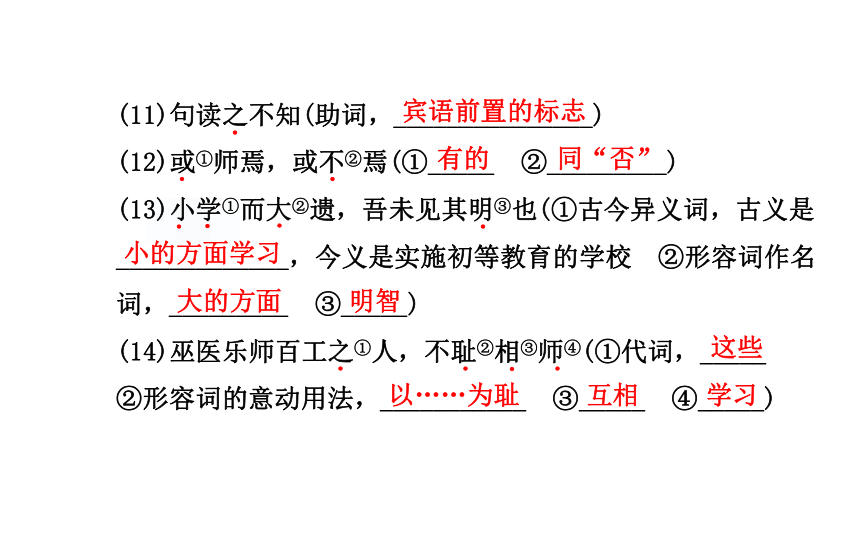

“句读”在这里_______________)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒以……为耻因此,所以圣人更加圣明愚人愚昧表推测,大概以……为耻糊涂文句意思表达完毕,叫“句”同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方泛指文字的诵读(11)句读之不知(助词,_______________)

(12)或①师焉,或不②焉(①_____ ②_________)

(13)小学①而大②遗,吾未见其明③也(①古今异义词,古义是_____________,今义是实施初等教育的学校 ②形容词作名

词,_________ ③_____)

(14)巫医乐师百工之①人,不耻②相③师④(①代词,_____

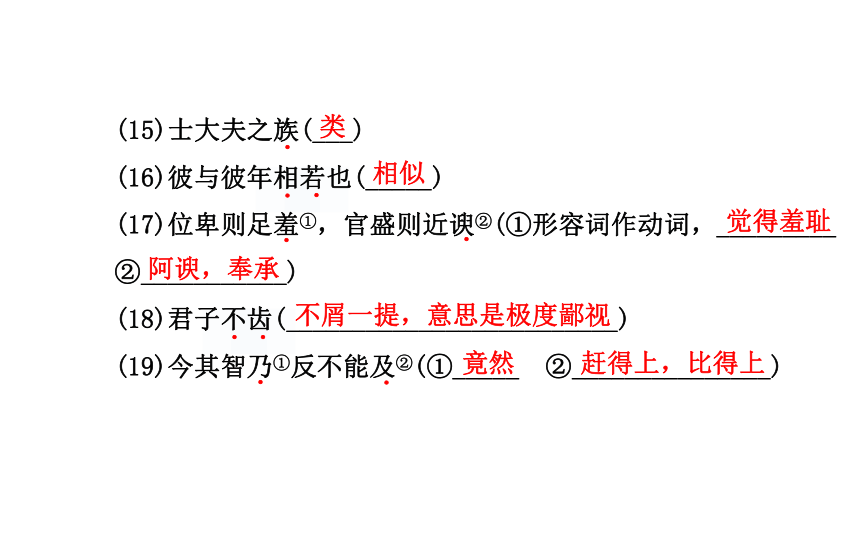

②形容词的意动用法,___________ ③_____ ④_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒宾语前置的标志有的同“否”小的方面学习大的方面明智这些以……为耻互相学习(15)士大夫之族(___)

(16)彼与彼年相若也(_____)

(17)位卑则足羞①,官盛则近谀②(①形容词作动词,_________

②___________)

(18)君子不齿(_________________________)

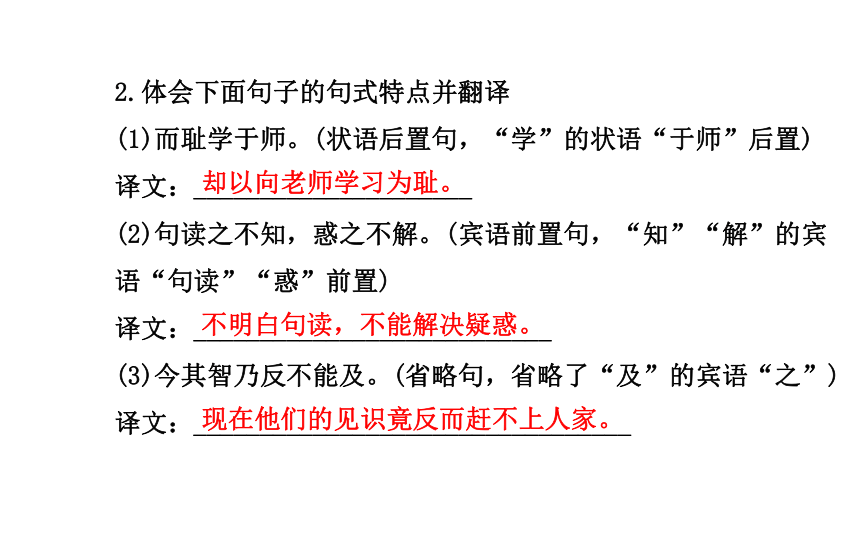

(19)今其智乃①反不能及②(①_____ ②_______________)﹒﹒﹒类相似觉得羞耻阿谀,奉承不屑一提,意思是极度鄙视﹒﹒竟然赶得上,比得上2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)而耻学于师。(状语后置句,“学”的状语“于师”后置)

译文:_____________________

(2)句读之不知,惑之不解。(宾语前置句,“知”“解”的宾语“句读”“惑”前置)

译文:___________________________

(3)今其智乃反不能及。(省略句,省略了“及”的宾语“之”)

译文:_________________________________却以向老师学习为耻。不明白句读,不能解决疑惑。现在他们的见识竟反而赶不上人家。第2段

通 假 字

1.“读”同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。

2.“不”同“否”。一 词 多 义

(1)师道之不传也久矣 (名词,道理)

(2)道不通,度已失期(《陈涉世家》)(名词,道路)

(3)得道多助(《孟子》) (名词,道义)

(4)不足为外人道也(《桃花源记》)(动词,说,讲)道词 类 活 用

1.名词作动词

(1)师道之不传也久矣

(2)其下圣人也亦远矣﹒﹒2.形容词的活用

(1)形容词作名词

是故圣益圣,愚益愚

小学而大遗

(2)形容词作动词

位卑则足羞

(3)形容词的意动用法

而耻学于师

则耻师焉

不耻相师﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒古 今 异 义

1.今之众人

2.小学而大遗阅读课文第3、4段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义

(1)圣人无常师(_______)

(2)孔子师郯子(名词的意动用法,___________)

(3)郯子之徒(_______)

(4)其贤不及孔子(_______)

(5)是故弟子不必①不如②师(①古今异义词,古义是_______,

今义是副词,表示事理上或情理上不需要 ②_______)﹒﹒﹒﹒固定的以……为师一类人比不上不一定比得上(6)师不必贤于弟子(___)

(7)术业有专攻(___________)

(8)如是而已(_______)

(9)六艺①经传②皆通③习之(①_____________________________

_____________________ ②_____________________ ③_____)

(10)不拘①于②时,学于③余(①_________________ ②___

③___)

(11)余嘉①其能行②古道(①_____ ②_____)

(12)作《师说》以贻之(_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒比学习,研究像这样即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》传记,解释六经的著作普遍拘泥,此处指影响被向赞赏履行赠送2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)师不必贤于弟子。(状语后置句,“贤”的状语“于弟子”

后置)

译文:_______________________

(2)六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。(被动句,“不拘

于时”中的“于”表被动。状语后置句,“学”的状语“于

余”后置)

译文:_____________________________________________

_______________老师不一定比学生贤能。六艺的经文和传记都普遍学习,不受时代风气的影响,向我学习。第3、4段

一 词 多 义

(1)六艺经传皆通习之

(名词,传记,解释六经的著作)

(2)师者,所以传道受业解惑也 (动词,传授)

(1)其贤不及孔子 (代词,指代“郯子之徒”)

(2)非吾所谓传其道解其惑者也 (指示代词,那些)

(3)其皆出于此乎 (语气副词,表推测)

(4)爱其子 (代词,他的)1.传2.其词 类 活 用

名词的意动用法

孔子师郯子

古 今 异 义

是故弟子不必不如师﹒1.文章的中心论点是什么?用了哪些论证方法?试举例说明,并阐述其作用。【明确】2.韩愈所说的教师的职责“传道”“受业”“解惑”,这三者究竟是什么关系?

【明确】在“传道”“受业”“解惑”这三者当中,传道是核心。

所谓“道”,就是儒家的思想,即儒家政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点。在佛教盛行的唐代,韩愈倡导“古文运动”,主张“文以载道”,表现出反映社会现实的积极进取精神。 如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。“业”是指儒家经典,是“道”的载体。

在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师最基本的任务就是“解惑”,而韩愈也正是从这方面论述从师的必要性的。3.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他批判的主要对象是谁?为什么?

【明确】(1)批判的主要对象:士大夫之族。 (2)理由:①从行文的语气看,批判“今之众人”是用疑问语气,批判做父亲的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的则是讽刺语气。他对士大夫们不仅不满,而且表示出一种鄙夷和蔑视的态度,士大夫们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。

②“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与韩愈以“道”为师的观点格格不入。4.从最后一段看,韩愈写《师说》赠李蟠的原因是什么?韩愈写此文的其他原因是什么?

【明确】5.这篇文章读起来感觉与别的文章味道不同。气势贯通,很有

感染力。你觉得这篇文章在语言上有什么特色?

【明确】文章的语言特色主要是运用了对偶句、连珠句,以及

丰富的语气表达。具体如下:

(1)对偶句。

本文多用对偶句。如“生乎吾前……”“生乎吾后……”

“古之圣人……”“今之众人……”这些句式的运用,使文章

形式整齐,气势飞扬,增强了表现力。 (2)连珠句。

连珠,又称顶真、蝉联,即用上一句的结尾字做下一句的开头,首尾相连。本文这样的句子很多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子的衔接,使论述环环相扣,严密紧凑。 (3)丰富的语气表达。

如本文用了“嗟乎”“呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句绘声绘色地描绘了“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的语句表示结论的无可置疑。6.本文在许多方面阐发的观点都具有一定的进步意义,请就本文思想的进步性作具体探讨。

【明确】《师说》中所体现的进步思想有三点:

(1)突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全面而崭新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。 (2)针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

(3)在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证法的光辉。【归纳提升】

一、脉络梳理 二、主旨归纳

本文通过论述从师学习的必要性和从师的标准,阐述师道和师生的关系,批判士大夫们“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“学者必有师”的观点。素材1:语言角度

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”

【运用角度】“博采众长”“青,取之于蓝而青于蓝”等。素材2:思想角度

处处有吾师,时时要探索:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”提出了尊师学习的重要性。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系。 我们在学习过程中,必须坚持“不耻相师”“不耻下问”的求学精神,既要尊敬老师,虚心向老师请教和学习,同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。只有这样,才能提高自身能力。

【运用角度】“超越”“尊师”“勇于创新”等。【运用示例】

示例:(对应素材2)

表面上对老师毕恭毕敬,未必是真正的尊师,真正的尊师

应该要有实际行动。

什么是尊师的实际行动?尊师,固然要讲礼貌,要从生活

上关心老师,要帮助老师做一些应该做的事,但最重要的还是

要认真、刻苦地学习。“弟子不必不如师,师不必贤于弟

子。”我的一位老师也曾这样对我说:“我最大的幸福,也是

最大的希望就是学生能超过我,学生如果普遍超过老师,我们

这个国家就大有希望了。”这些都是多么精辟的言论啊!由此,我们可以推导出这样一个结论:在学术上、能力上、成就上超过老师,就是对老师最好的报答,最好的尊敬。 懒惰的应勤奋起来,马虎的应认真起来,骄傲的应谦虚起来,自卑的应振奋起来!只有这样,才能做到“青出于蓝而胜于蓝”,才是真心地尊师、敬师、爱师。

(节选自《尊师不能只重外表》)示例:(对应素材1)

每个人的身上都既有长处,又有短处,这就需要我们通过不断地去取他人之长补自己之短来完善自我。这个道理一千多年前的韩愈在《师说》中就已经为我们讲得很清楚了。然而,在现实生活中,总有那么一些人不以自己之短为短,不以他人之长为长,或懒于或耻于或不屑于学习他人的长处。所以,这些人永远也成不了“圣人”。

(节选自高考优秀作文《取长补短》)

(1)古之学者必有师(古今异义词,古义是_________,今义是在

学术上有一定成就的人)

(2)师者,所以①传道受②业解惑也(①古今异义词,古义是___

_________,今义是连词,表因果关系 ②_________)

(3)孰能无惑(___)

(4)惑①而不从②师(①名词作动词,_________ ②_____)﹒﹒﹒﹒求学的人用来……的同“授”有了疑惑跟从阅读课文第1段,梳理重点文言词句。谁(5)生乎①吾前,其闻道也②固③先乎④吾(①_________________

②___________________ ③_____ ④_________________)

(6)吾从而①师②之(①古今异义词,古义是_________,今义是

连词,表目的或结果 ②名词的意动用法,___________)

(7)吾师①道②也(①名词作动词,_________ ②_____)

(8)夫庸知其年之先后生于吾乎(_________)

(9)是故①无②贵无贱(①___________ ②_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒相当于“于”,在用在句中,表示停顿本来相当于“于”,比跟从而且以……为师学,学习道理岂,难道因此,所以无论2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)师者,所以传道受业解惑也。(判断句,“……者……也”

表判断)

译文:_______________________________________________

_____

(2)生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(状语后置句,两个“乎

吾”后置)

译文:___________________________________________

(3)吾从而师之。(省略句,省略了“从”的宾语“之”)

译文:_______________________老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。出生在我之前的人,他得知真理本来就比我早。我跟从他,拜他为老师。第1段

通 假 字

“受”同“授”。一 词 多 义

(1)古之学者必有师 (名词,老师)

(2)吾从而师之 (名词的意动用法,以……为师)

(3)吾师道也 (名词作动词,学习)

(4)于其身也,则耻师焉 (动词,从师学习)

(5)巫医乐师百工之人 (名词,有专门技艺的人)师词 类 活 用

1.名词作动词

惑而不从师

2.名词的意动用法

吾从而师之

古 今 异 义

1.古之学者必有师

2.所以传道受业解惑也

3.吾从而师之﹒﹒阅读课文第2段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义

(1)师道①之②不传③也久矣(①_______________ ②助词,___

_____________________________ ③_____)

(2)其出人也远矣(_____)

(3)犹且从师而问焉(_________)

(4)今之众人(古今异义词,古义是_______;今义是大家,许

多人)

(5)其下圣人也亦远矣(名词作动词,_____)﹒﹒﹒﹒从师求学的道理用在主谓之间,取消句子的独立性流传超出尚且,还一般人不及(6)而耻学于师(形容词的意动用法,___________)

(7)是故①圣②益③圣④,愚⑤益愚⑥(①___________ ②形容词

作名词,_____ ③_____ ④_____ ⑤形容词作名词,_____

⑥_____)

(8)其皆出于此乎(语气副词,_____________)

(9)则耻①师焉,惑②矣(①形容词的意动用法,___________

②_____)

(10)授之书而习其句读者(句,_____________________

_______;读,_____________________________________。

“句读”在这里_______________)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒以……为耻因此,所以圣人更加圣明愚人愚昧表推测,大概以……为耻糊涂文句意思表达完毕,叫“句”同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方泛指文字的诵读(11)句读之不知(助词,_______________)

(12)或①师焉,或不②焉(①_____ ②_________)

(13)小学①而大②遗,吾未见其明③也(①古今异义词,古义是_____________,今义是实施初等教育的学校 ②形容词作名

词,_________ ③_____)

(14)巫医乐师百工之①人,不耻②相③师④(①代词,_____

②形容词的意动用法,___________ ③_____ ④_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒宾语前置的标志有的同“否”小的方面学习大的方面明智这些以……为耻互相学习(15)士大夫之族(___)

(16)彼与彼年相若也(_____)

(17)位卑则足羞①,官盛则近谀②(①形容词作动词,_________

②___________)

(18)君子不齿(_________________________)

(19)今其智乃①反不能及②(①_____ ②_______________)﹒﹒﹒类相似觉得羞耻阿谀,奉承不屑一提,意思是极度鄙视﹒﹒竟然赶得上,比得上2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)而耻学于师。(状语后置句,“学”的状语“于师”后置)

译文:_____________________

(2)句读之不知,惑之不解。(宾语前置句,“知”“解”的宾语“句读”“惑”前置)

译文:___________________________

(3)今其智乃反不能及。(省略句,省略了“及”的宾语“之”)

译文:_________________________________却以向老师学习为耻。不明白句读,不能解决疑惑。现在他们的见识竟反而赶不上人家。第2段

通 假 字

1.“读”同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。

2.“不”同“否”。一 词 多 义

(1)师道之不传也久矣 (名词,道理)

(2)道不通,度已失期(《陈涉世家》)(名词,道路)

(3)得道多助(《孟子》) (名词,道义)

(4)不足为外人道也(《桃花源记》)(动词,说,讲)道词 类 活 用

1.名词作动词

(1)师道之不传也久矣

(2)其下圣人也亦远矣﹒﹒2.形容词的活用

(1)形容词作名词

是故圣益圣,愚益愚

小学而大遗

(2)形容词作动词

位卑则足羞

(3)形容词的意动用法

而耻学于师

则耻师焉

不耻相师﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒古 今 异 义

1.今之众人

2.小学而大遗阅读课文第3、4段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义

(1)圣人无常师(_______)

(2)孔子师郯子(名词的意动用法,___________)

(3)郯子之徒(_______)

(4)其贤不及孔子(_______)

(5)是故弟子不必①不如②师(①古今异义词,古义是_______,

今义是副词,表示事理上或情理上不需要 ②_______)﹒﹒﹒﹒固定的以……为师一类人比不上不一定比得上(6)师不必贤于弟子(___)

(7)术业有专攻(___________)

(8)如是而已(_______)

(9)六艺①经传②皆通③习之(①_____________________________

_____________________ ②_____________________ ③_____)

(10)不拘①于②时,学于③余(①_________________ ②___

③___)

(11)余嘉①其能行②古道(①_____ ②_____)

(12)作《师说》以贻之(_____)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒比学习,研究像这样即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》传记,解释六经的著作普遍拘泥,此处指影响被向赞赏履行赠送2.体会下面句子的句式特点并翻译

(1)师不必贤于弟子。(状语后置句,“贤”的状语“于弟子”

后置)

译文:_______________________

(2)六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。(被动句,“不拘

于时”中的“于”表被动。状语后置句,“学”的状语“于

余”后置)

译文:_____________________________________________

_______________老师不一定比学生贤能。六艺的经文和传记都普遍学习,不受时代风气的影响,向我学习。第3、4段

一 词 多 义

(1)六艺经传皆通习之

(名词,传记,解释六经的著作)

(2)师者,所以传道受业解惑也 (动词,传授)

(1)其贤不及孔子 (代词,指代“郯子之徒”)

(2)非吾所谓传其道解其惑者也 (指示代词,那些)

(3)其皆出于此乎 (语气副词,表推测)

(4)爱其子 (代词,他的)1.传2.其词 类 活 用

名词的意动用法

孔子师郯子

古 今 异 义

是故弟子不必不如师﹒1.文章的中心论点是什么?用了哪些论证方法?试举例说明,并阐述其作用。【明确】2.韩愈所说的教师的职责“传道”“受业”“解惑”,这三者究竟是什么关系?

【明确】在“传道”“受业”“解惑”这三者当中,传道是核心。

所谓“道”,就是儒家的思想,即儒家政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点。在佛教盛行的唐代,韩愈倡导“古文运动”,主张“文以载道”,表现出反映社会现实的积极进取精神。 如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。“业”是指儒家经典,是“道”的载体。

在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师最基本的任务就是“解惑”,而韩愈也正是从这方面论述从师的必要性的。3.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后是“士大夫之族”,他批判的主要对象是谁?为什么?

【明确】(1)批判的主要对象:士大夫之族。 (2)理由:①从行文的语气看,批判“今之众人”是用疑问语气,批判做父亲的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的则是讽刺语气。他对士大夫们不仅不满,而且表示出一种鄙夷和蔑视的态度,士大夫们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。

②“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与韩愈以“道”为师的观点格格不入。4.从最后一段看,韩愈写《师说》赠李蟠的原因是什么?韩愈写此文的其他原因是什么?

【明确】5.这篇文章读起来感觉与别的文章味道不同。气势贯通,很有

感染力。你觉得这篇文章在语言上有什么特色?

【明确】文章的语言特色主要是运用了对偶句、连珠句,以及

丰富的语气表达。具体如下:

(1)对偶句。

本文多用对偶句。如“生乎吾前……”“生乎吾后……”

“古之圣人……”“今之众人……”这些句式的运用,使文章

形式整齐,气势飞扬,增强了表现力。 (2)连珠句。

连珠,又称顶真、蝉联,即用上一句的结尾字做下一句的开头,首尾相连。本文这样的句子很多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子的衔接,使论述环环相扣,严密紧凑。 (3)丰富的语气表达。

如本文用了“嗟乎”“呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句绘声绘色地描绘了“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的语句表示结论的无可置疑。6.本文在许多方面阐发的观点都具有一定的进步意义,请就本文思想的进步性作具体探讨。

【明确】《师说》中所体现的进步思想有三点:

(1)突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全面而崭新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。 (2)针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

(3)在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证法的光辉。【归纳提升】

一、脉络梳理 二、主旨归纳

本文通过论述从师学习的必要性和从师的标准,阐述师道和师生的关系,批判士大夫们“耻学于师”的陋习,列举圣人从师的态度,有力地论证了“学者必有师”的观点。素材1:语言角度

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”

【运用角度】“博采众长”“青,取之于蓝而青于蓝”等。素材2:思想角度

处处有吾师,时时要探索:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”提出了尊师学习的重要性。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系。 我们在学习过程中,必须坚持“不耻相师”“不耻下问”的求学精神,既要尊敬老师,虚心向老师请教和学习,同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。只有这样,才能提高自身能力。

【运用角度】“超越”“尊师”“勇于创新”等。【运用示例】

示例:(对应素材2)

表面上对老师毕恭毕敬,未必是真正的尊师,真正的尊师

应该要有实际行动。

什么是尊师的实际行动?尊师,固然要讲礼貌,要从生活

上关心老师,要帮助老师做一些应该做的事,但最重要的还是

要认真、刻苦地学习。“弟子不必不如师,师不必贤于弟

子。”我的一位老师也曾这样对我说:“我最大的幸福,也是

最大的希望就是学生能超过我,学生如果普遍超过老师,我们

这个国家就大有希望了。”这些都是多么精辟的言论啊!由此,我们可以推导出这样一个结论:在学术上、能力上、成就上超过老师,就是对老师最好的报答,最好的尊敬。 懒惰的应勤奋起来,马虎的应认真起来,骄傲的应谦虚起来,自卑的应振奋起来!只有这样,才能做到“青出于蓝而胜于蓝”,才是真心地尊师、敬师、爱师。

(节选自《尊师不能只重外表》)示例:(对应素材1)

每个人的身上都既有长处,又有短处,这就需要我们通过不断地去取他人之长补自己之短来完善自我。这个道理一千多年前的韩愈在《师说》中就已经为我们讲得很清楚了。然而,在现实生活中,总有那么一些人不以自己之短为短,不以他人之长为长,或懒于或耻于或不屑于学习他人的长处。所以,这些人永远也成不了“圣人”。

(节选自高考优秀作文《取长补短》)