2014-2015学年高中语文 相信未来课件 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中语文 相信未来课件 苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。相 信 未 来一、读准字音

1.给下列单音字注音

灰烬( ) 曙光( ) 轻蔑( ) 脊骨( )

睫毛( ) 瞳孔( ) 嘲讽( ) 惆怅( )( )

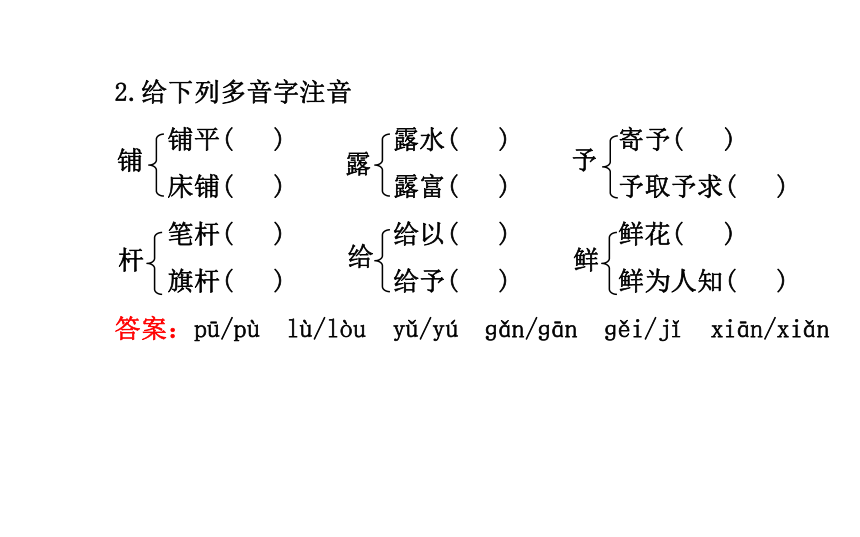

答案:jìn shǔ miè jǐ/jié tónɡ fěnɡ chóu chànɡ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2.给下列多音字注音

铺平( ) 露水( ) 寄予( )

床铺( ) 露富( ) 予取予求( )

笔杆( ) 给以( ) 鲜花( )

旗杆( ) 给予( ) 鲜为人知( )

答案:pū/pù lù/lòu yǔ/yú ɡǎn/ɡān ɡěi/jǐ xiān/xiǎn铺露予杆给鲜【误区警示】

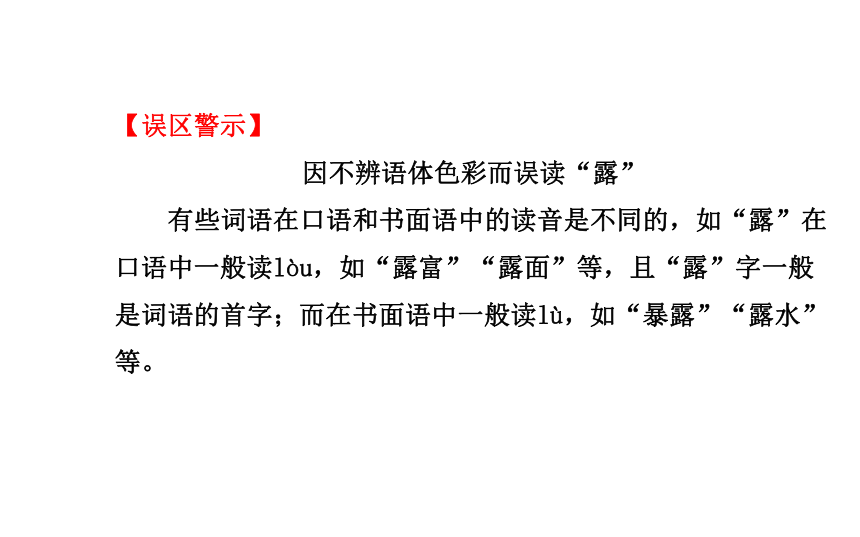

因不辨语体色彩而误读“露”

有些词语在口语和书面语中的读音是不同的,如“露”在口语中一般读lòu,如“露富”“露面”等,且“露”字一般是词语的首字;而在书面语中一般读lù,如“暴露”“露水”等。二、写准字形

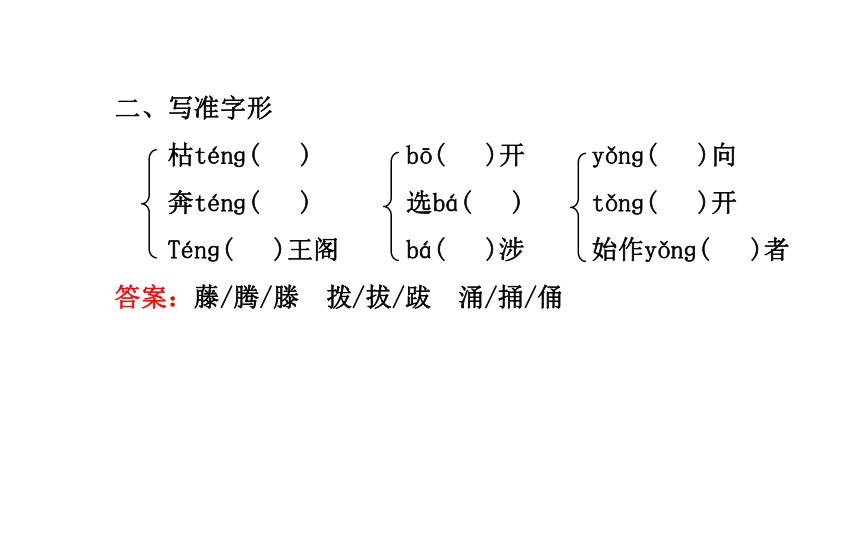

枯ténɡ( ) bō( )开 yǒnɡ( )向

奔ténɡ( ) 选bá( ) tǒnɡ( )开

Ténɡ( )王阁 bá( )涉 始作yǒnɡ( )者

答案:藤/腾/滕 拨/拔/跋 涌/捅/俑三、用对词语

1.探索·摸索同:都是动词,都有“寻找、寻求”的意思。

异:①从释义看,“探索”指多方寻求答案,解决疑问。“摸索”指a.试探着(行进),b.寻找(方向、方法、经验等)。

②从侧重点看,“探索”侧重过程、方式,而且是不间断的;“摸索”侧重试探性,前途、目的并不明确、清晰。2.固执·执着

同:两者都有“坚持”的意思。

异:①“固执”指(性情或态度)古板执着,不肯变通。侧重性格,贬义词。

②“执着”原指对某一事物坚持不放,不能超脱。后来指固执或拘泥,也指坚持不懈。侧重毅力、精神,中性词。

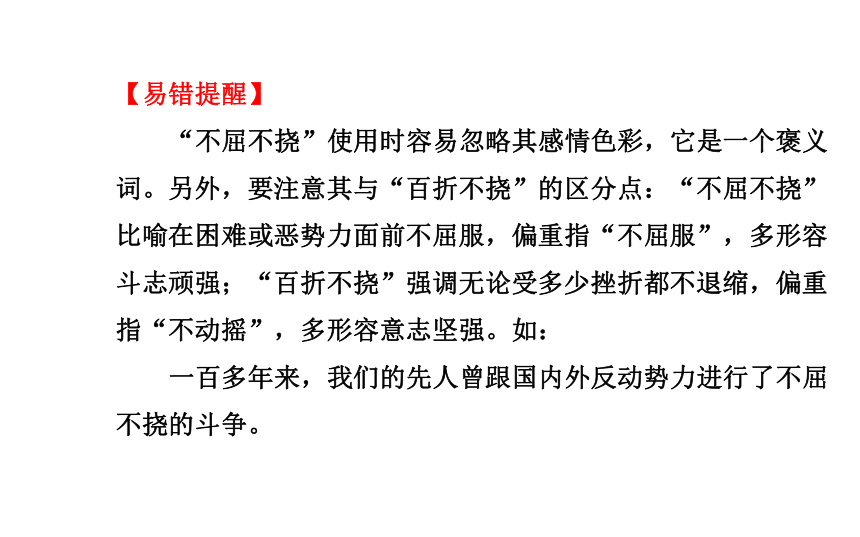

3.不屈不挠:形容意志坚强,在困难或恶势力面前坚决不屈服,不低头。【易错提醒】

“不屈不挠”使用时容易忽略其感彩,它是一个褒义词。另外,要注意其与“百折不挠”的区分点:“不屈不挠”比喻在困难或恶势力面前不屈服,偏重指“不屈服”,多形容斗志顽强;“百折不挠”强调无论受多少挫折都不退缩,偏重指“不动摇”,多形容意志坚强。如:

一百多年来,我们的先人曾跟国内外反动势力进行了不屈不挠的斗争。【一试身手】

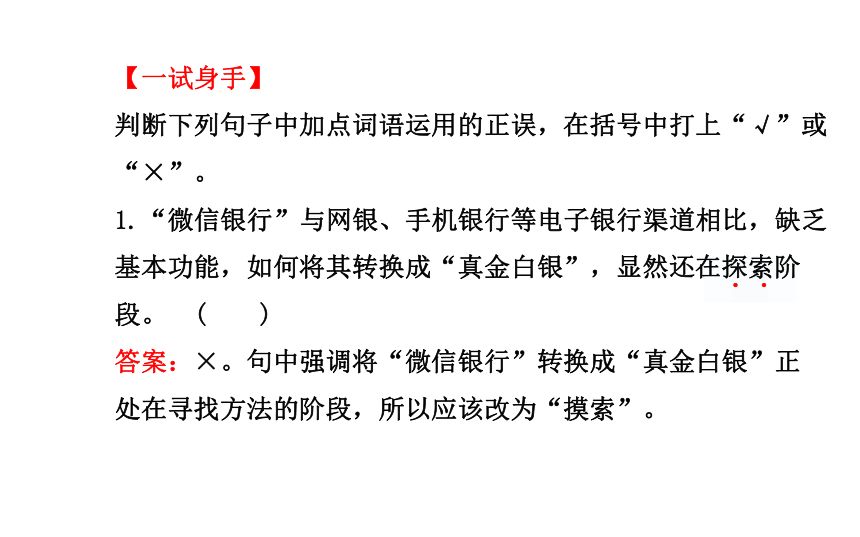

判断下列句子中加点词语运用的正误,在括号中打上“√”或

“×”。

1.“微信银行”与网银、手机银行等电子银行渠道相比,缺乏

基本功能,如何将其转换成“真金白银”,显然还在探索阶

段。 ( )

答案:×。句中强调将“微信银行”转换成“真金白银”正

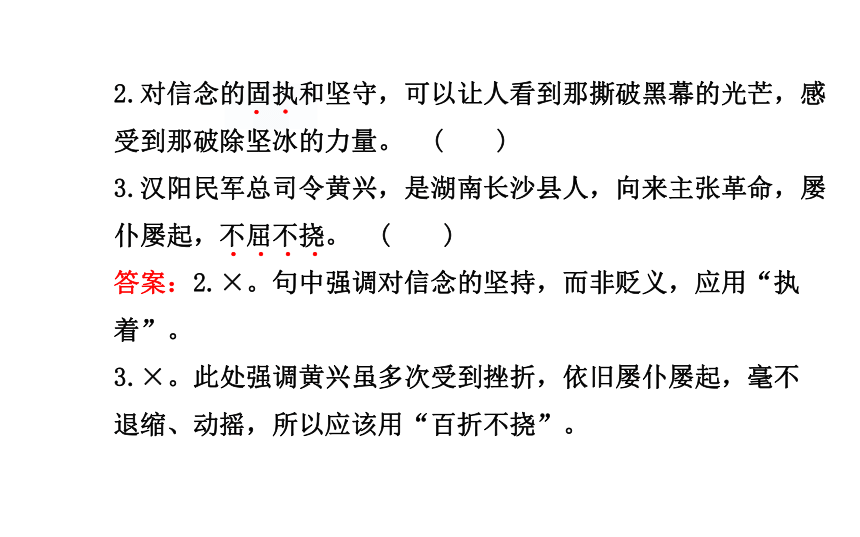

处在寻找方法的阶段,所以应该改为“摸索”。2.对信念的固执和坚守,可以让人看到那撕破黑幕的光芒,感

受到那破除坚冰的力量。 ( )

3.汉阳民军总司令黄兴,是湖南长沙县人,向来主张革命,屡

仆屡起,不屈不挠。 ( )

答案:2.×。句中强调对信念的坚持,而非贬义,应用“执

着”。

3.×。此处强调黄兴虽多次受到挫折,依旧屡仆屡起,毫不

退缩、动摇,所以应该用“百折不挠”。【识记点拨】

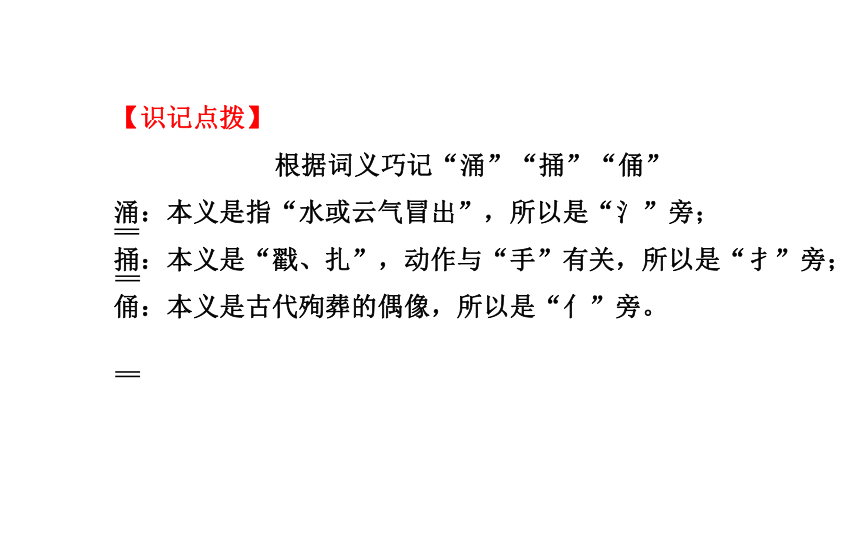

根据词义巧记“涌”“捅”“俑”

涌:本义是指“水或云气冒出”,所以是“氵”旁;

捅:本义是“戳、扎”,动作与“手”有关,所以是“扌”旁;

俑:本义是古代殉葬的偶像,所以是“亻”旁。感动中国的诗魂——食指

简介:食指,原名郭路生,生于1948年,山

东鱼台人,中国现代诗人。小学时开始热爱

诗歌,因在“文化大革命”中救出被围打的

教师而遭受迫害。后来插队,当工人,参军。

在研究所工作。作品:《相信未来》《海洋三部曲》《这是四点零八分的北京》等。

评价:有人说,他是中国当代新诗第一人;有人说,他是中国朦胧体诗歌的创始人;有人说,他是一代诗魂,因为他的诗歌曾深深影响、鼓励、陶冶过整整一代人。【拓展提升】

一、用光辉的命题照亮了前途未卜的未来

这首诗写于1968年,当时“文化大革命”的红色风暴正席卷神州。工厂停工,学校停课,首都的大街小巷被“串联”的人潮和狂热的口号所淹没。食指曾经说:“‘文化大革命’前我就挨整,我已经看到这代人的命运了。鱼儿跳出水面,落在冰块上,它的前途是死,和这个冰块一起消亡,但它却看不到冰块消亡的那一天。后来我又写出了《相信未来》,相信我们会战胜死亡,这已经是进了一步了。我年轻,我能看到冰块消亡的那一天。” 【心灵之灯】即使是在如此灰暗的年代,食指依然从中看到了希望,看到了未来。在以后的学习生活中,肯定会遇到荆棘坎坷,你能像诗人食指那样对未来充满信心吗? 二、笔名“食指”的寓意

1978年,郭路生才开始使用“食指”这个笔名。对于它的

寓意,食指给出过两种解释:一种是,他一直深爱他的母亲时

维元。当过小学校长和省图书馆管理员的母亲是他的文学启蒙

老师,给他讲古典名著里的故事,教他背诵古典诗词,所以,

她也是他文学上的母亲。“时”与“食”谐音,而“子”与

“指”同韵,“食指”取“时之子”之意。另一种是,同他的

本名一样,这也是个很有意味的名字。他认为,在中国,作为

诗人,无论是写作还是生活都存在着无形的压力,但别人在背

后的指指点点绝损伤不了一个人格健全的诗人,因此他索性用“食指”作为笔名,以表达自己的抗争与解嘲。而决不向命运低头恰恰是他对生活的信仰,对现实压力的抗争和解嘲正是他诗歌的总体风格与精神追求。三、朦胧诗

朦胧诗,作为一种独特的诗学概念,它指的是以舒婷、顾城、江河、杨炼、食指、梁小斌等为代表的,一批在“文化大革命”中成长起来的青年诗人的具有探索性的新诗潮。

朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。对人的自我价值的重新认识,对人道主义和人性回归的呼唤,对人的自由心灵奥秘的探索,构成了朦胧诗的思想核心。 意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的特征。朦胧诗高扬主体意识,以意象化方式追求主观真实而摒弃客观再现,意象的瞬间撞击和组合、语言的变形与隐喻构成整体象征,使诗的内涵具有多义性。

捕捉直觉与印象,用情感逻辑代替物理逻辑,以时空转换和蒙太奇造成诗歌情绪结构的跳跃性和立体感,使诗歌情绪内涵获得了弹性空间。1.请仔细阅读诗歌,分析诗歌的象征意义。

【明确】诗歌中的意象看似信手拈来,实际上是诗人的精心筛选。这些意象,借物载情,寓理于形,极具内质和张力,充分构筑了诗歌的沉郁悲慨、深沉丰富的思想感情内蕴和独特的审美空间。2.前三节诗歌三次写下“相信未来”,其内容有什么变化?体现出作者怎样的感情变化?

【明确】3.诗人为什么那么坚定地“相信未来”?

【明确】诗人之所以坚定地“相信未来”,是因为诗人相信“未来人们的眼睛”能“拨开历史风尘”“看透岁月篇章”。诗人认为未来的人们一定会辨明史实,认清真相,还历史一个热情、客观、公正的评定。4.怎样理解《相信未来》对人性回归的呼唤?

【明确】单纯美好的信仰被现实无情地击碎之后,形成了价值真空和信仰真空。由此导致了对现实的失意和绝望,也由此导致了对人性文明的呼唤,因此对人的肯定也就成了这首诗的写作目的和出发点。诗歌的后四小节寄希望于未来人对“我”做出热情、客观、公正的评定,实际上就是对人性回归的呼唤,以及对人的价值的肯定。【备选要点】

1.本诗中比喻修辞手法的运用很有特色,请举例说明。

【明确】《相信未来》显示出强烈的探索精神与浓厚的现代主义色彩,带有一些现代主义的气质和艺术技巧的印记,这突出地表现在比喻修辞手法的运用上。

如:诗歌第三节的前三句均采用了比喻的修辞手法。前两句运用了比喻兼夸张的修辞手法,作者把“手指”称作“涌向天边的排浪”,把“手掌”叫作“托住太阳的大海”,放飞想象,富于气势、气魄宏大。第三句中诗人运用比喻,把“曙光”称作“笔杆”,要用“摇曳着曙光那支温暖漂亮的笔杆”去写。想象美好,形象感人,富于气势。 再如,“美丽的雪花”“紫葡萄”“睫毛”“瞳孔”“脊骨”等。

总之,这些比喻修辞手法的运用,增加了这首诗歌的深度和难度,从而生动形象地表现了作者对未来的坚定信念,也表达了作者对世界、对生命的热爱。2.第四节诗歌的人称为什么由“我”变成了“她”?这一变化有什么作用?

【明确】(1)之所以由“我”变成“她”,是因为“她”就是未来,从未来看现在,现在就变成了历史,诗人期待的是“她”能除去“腐烂的皮肉”,看到“我们的脊骨”,从而能“给予热情、客观、公正的评定”。

(2)这一变化让我们看出诗人对现实世界的批判精神,同时他还想告诉人们,这一切都是真实的、不可回避的。因此,尽管有“迷途的惆怅”和“失败的苦痛”,但历史不可抹去,未来将会做出公正的评定。3.诗歌的最后一节在表达方式上与上文相比有什么不同?

【明确】从抒情方式上看,在最后一节,诗人放弃了意象的转换,直抒胸臆,以异乎寻常的坚毅、刚强、执着和热烈告诉人们,不管人生多么艰辛,都不能被困难吓倒,应该相信未来,热爱生命。

从句式上看,这一节句式短促有力,节奏明显加快,它是诗歌内在情绪的必然发展,也是诗人理想与信念的升华。大家一起聊:作者在第三节中运用了比喻的修辞手法来表明自己对未来的信心,请分析“我要用手指那涌向天边的排浪”一句中的“排浪”能否换成“巨浪”?

学生甲:能。因为“排浪”虽然强调了浪的连绵不断,但没有“巨浪”气势大,用“巨浪”更能体现出作者对未来充满充足的信心。

我的观点:不能。因为“巨浪”虽然比“排浪”气势大,但“排浪”表明浪一道又一道地向天边涌去,还包含一个“量”在里面。“排浪”不仅描绘出浪的形,还表现出浪壮阔的景象。【归纳提升】收获点一 掌握反复的作用

本诗中,作者在诗歌的第一、二节中两次使用“依然固执”,强调了信念的坚定和执着;全诗多次写下“相信未来”,表达了在痛苦的现实中坚定不屈的信念。作者通过反复手法的使用,有力地表现了诗歌的主旨,强化了诗歌的抒情气氛。 反复手法的三大作用

(1)强调,增强语气或语势。

如“旦辞爷娘去,暮宿黄河边……旦辞黄河去,暮至黑山头”,强调了木兰征程的遥远,也增强了语气。

(2)反复咏叹,表达强烈情感。

如《相信未来》的前三节,都用大致相同的语言形式表明诗人相信未来的信念,增强了诗文的感染力。 (3)加强节奏感,增强旋律美。

如《相信未来》前三节最后都由“相信未来”四个字结尾,这样既强化了诗歌的抒情气氛,有力地表达了诗人的情感;又加强了诗歌的节奏感,增强了诗歌的旋律美。【知识延伸】

强调类修辞手法及其作用

对比:把两种不同事物或者同一事物的两个方面,放在一起相互比较的一种修辞手法。其作用是鲜明突出地表达思想情感,增强说服力、感染力。

夸张:为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的修辞手法。其作用是突出事物的某一特征,便于更好地抒情,增强感染力。 反问:用问句的形式表达确定的意思,以加重语气的一种修辞手法。其作用是加强语气,表达强烈情感。

排比:把三个或三个以上结构和长度均类似、语气一致、意义相关或相同的句子排列起来的修辞手法。其作用是强调语意,内容集中,语言凝练,节奏鲜明,增强气势。【迁移运用】

阅读下面这首词,完成后面的题目。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。 “欲说还休。欲说还休”运用了什么修辞?有什么作用?

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:运用了反复的修辞。在结构用法上也与上片呼应。表达了过去无愁而硬要说愁,如今愁到极点却无话可说,而忧国伤时之愁,在当时投降派把持朝政的情况下,抒发这种忧愁是犯大忌的,因此作者在此不便直说。强化了词人的矛盾心理,增强了艺术感染力。收获点二 学会从课文中多角度提炼素材

素材1:人物角度

将痛苦变成诗篇的食指:在那个急风暴雨的年代,食指能写出《相信未来》这样的不朽诗篇,是因为他苦中作乐,在苦难中汲取信心。

食指认为痛苦对于诗人而言是一种财富,而诗歌则是释放和治疗,食指将内心的痛苦变成了诗。

【运用角度】“苦中作乐”“化磨难为力量”“磨难与创作”等。素材2:思想角度

坚定的信念:生活中有时会遇到坎坷、挫折、迷惘、失意甚至失败和绝望。我们可能会面临被“蜘蛛网无情地查封”的贫困,也可能会遭遇“鲜花依偎在别人的情怀”的凄凉,但《相信未来》告诉我们:任何困难都不应该成为我们心灰意冷、自暴自弃的理由,我们应该拥有向往光明、热爱生命的坚定信念,挺起我们坚强的脊梁,这样就可以拥有不可战胜的力量!

【运用角度】“没有绝望的人生,只有绝望的心境”“乐观”“坚定的信念可以战胜一切苦难”等。【运用示例】

示例:(对应素材1)

青春之于那些不幸的人,该是一道难掩的伤痛吧。

食指却在黑暗中摇旗,在苦难中呐喊。“相信未来”,那是对正义的执着,对生的向往,对青春的热爱。信念在他笔下,是承诺,是奇迹,不是俗气的口号。它像一抹霞光,穿越百年的时光,让人忘记世间还有痛苦,它将记忆中的阴影稀释,化作鲜活的喜悦。

(节选自《青春的伤痕》)示例:(对应素材2)

春暖花会开!如果你曾经历过冬天,那么你就要相信会有春色!如果你有着信念,那么春天一定不会遥远;如果你正在付出,那么总有一天你会拥有花开满园。正如食指执着于“相信未来,热爱生命”的信念。

信念的力量在于即使身处逆境,亦能帮助你鼓起前进的船帆;信念的魅力在于即使遇到险运,亦能召唤你鼓起生活的勇气;信念的伟大在于即使遭遇不幸,亦能促使你保持崇高的心灵。 信念之于人,犹翅膀之于鸟,信念是飞翔的翅膀。

有了信念,生命旅程上的寂寞可以铺成一片蓝天;有了信念,孤单可以演绎成一排鸿雁;有了信念,欢乐可以绽放成满园的鲜花。

只有启程,才会到达理想的目的地;只有拼搏,才会获得辉煌的成功;只有播种,才会有收获;只有坚定信念,才会品味堂堂正正的人生。

(节选自《信念》)

1.给下列单音字注音

灰烬( ) 曙光( ) 轻蔑( ) 脊骨( )

睫毛( ) 瞳孔( ) 嘲讽( ) 惆怅( )( )

答案:jìn shǔ miè jǐ/jié tónɡ fěnɡ chóu chànɡ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2.给下列多音字注音

铺平( ) 露水( ) 寄予( )

床铺( ) 露富( ) 予取予求( )

笔杆( ) 给以( ) 鲜花( )

旗杆( ) 给予( ) 鲜为人知( )

答案:pū/pù lù/lòu yǔ/yú ɡǎn/ɡān ɡěi/jǐ xiān/xiǎn铺露予杆给鲜【误区警示】

因不辨语体色彩而误读“露”

有些词语在口语和书面语中的读音是不同的,如“露”在口语中一般读lòu,如“露富”“露面”等,且“露”字一般是词语的首字;而在书面语中一般读lù,如“暴露”“露水”等。二、写准字形

枯ténɡ( ) bō( )开 yǒnɡ( )向

奔ténɡ( ) 选bá( ) tǒnɡ( )开

Ténɡ( )王阁 bá( )涉 始作yǒnɡ( )者

答案:藤/腾/滕 拨/拔/跋 涌/捅/俑三、用对词语

1.探索·摸索同:都是动词,都有“寻找、寻求”的意思。

异:①从释义看,“探索”指多方寻求答案,解决疑问。“摸索”指a.试探着(行进),b.寻找(方向、方法、经验等)。

②从侧重点看,“探索”侧重过程、方式,而且是不间断的;“摸索”侧重试探性,前途、目的并不明确、清晰。2.固执·执着

同:两者都有“坚持”的意思。

异:①“固执”指(性情或态度)古板执着,不肯变通。侧重性格,贬义词。

②“执着”原指对某一事物坚持不放,不能超脱。后来指固执或拘泥,也指坚持不懈。侧重毅力、精神,中性词。

3.不屈不挠:形容意志坚强,在困难或恶势力面前坚决不屈服,不低头。【易错提醒】

“不屈不挠”使用时容易忽略其感彩,它是一个褒义词。另外,要注意其与“百折不挠”的区分点:“不屈不挠”比喻在困难或恶势力面前不屈服,偏重指“不屈服”,多形容斗志顽强;“百折不挠”强调无论受多少挫折都不退缩,偏重指“不动摇”,多形容意志坚强。如:

一百多年来,我们的先人曾跟国内外反动势力进行了不屈不挠的斗争。【一试身手】

判断下列句子中加点词语运用的正误,在括号中打上“√”或

“×”。

1.“微信银行”与网银、手机银行等电子银行渠道相比,缺乏

基本功能,如何将其转换成“真金白银”,显然还在探索阶

段。 ( )

答案:×。句中强调将“微信银行”转换成“真金白银”正

处在寻找方法的阶段,所以应该改为“摸索”。2.对信念的固执和坚守,可以让人看到那撕破黑幕的光芒,感

受到那破除坚冰的力量。 ( )

3.汉阳民军总司令黄兴,是湖南长沙县人,向来主张革命,屡

仆屡起,不屈不挠。 ( )

答案:2.×。句中强调对信念的坚持,而非贬义,应用“执

着”。

3.×。此处强调黄兴虽多次受到挫折,依旧屡仆屡起,毫不

退缩、动摇,所以应该用“百折不挠”。【识记点拨】

根据词义巧记“涌”“捅”“俑”

涌:本义是指“水或云气冒出”,所以是“氵”旁;

捅:本义是“戳、扎”,动作与“手”有关,所以是“扌”旁;

俑:本义是古代殉葬的偶像,所以是“亻”旁。感动中国的诗魂——食指

简介:食指,原名郭路生,生于1948年,山

东鱼台人,中国现代诗人。小学时开始热爱

诗歌,因在“文化大革命”中救出被围打的

教师而遭受迫害。后来插队,当工人,参军。

在研究所工作。作品:《相信未来》《海洋三部曲》《这是四点零八分的北京》等。

评价:有人说,他是中国当代新诗第一人;有人说,他是中国朦胧体诗歌的创始人;有人说,他是一代诗魂,因为他的诗歌曾深深影响、鼓励、陶冶过整整一代人。【拓展提升】

一、用光辉的命题照亮了前途未卜的未来

这首诗写于1968年,当时“文化大革命”的红色风暴正席卷神州。工厂停工,学校停课,首都的大街小巷被“串联”的人潮和狂热的口号所淹没。食指曾经说:“‘文化大革命’前我就挨整,我已经看到这代人的命运了。鱼儿跳出水面,落在冰块上,它的前途是死,和这个冰块一起消亡,但它却看不到冰块消亡的那一天。后来我又写出了《相信未来》,相信我们会战胜死亡,这已经是进了一步了。我年轻,我能看到冰块消亡的那一天。” 【心灵之灯】即使是在如此灰暗的年代,食指依然从中看到了希望,看到了未来。在以后的学习生活中,肯定会遇到荆棘坎坷,你能像诗人食指那样对未来充满信心吗? 二、笔名“食指”的寓意

1978年,郭路生才开始使用“食指”这个笔名。对于它的

寓意,食指给出过两种解释:一种是,他一直深爱他的母亲时

维元。当过小学校长和省图书馆管理员的母亲是他的文学启蒙

老师,给他讲古典名著里的故事,教他背诵古典诗词,所以,

她也是他文学上的母亲。“时”与“食”谐音,而“子”与

“指”同韵,“食指”取“时之子”之意。另一种是,同他的

本名一样,这也是个很有意味的名字。他认为,在中国,作为

诗人,无论是写作还是生活都存在着无形的压力,但别人在背

后的指指点点绝损伤不了一个人格健全的诗人,因此他索性用“食指”作为笔名,以表达自己的抗争与解嘲。而决不向命运低头恰恰是他对生活的信仰,对现实压力的抗争和解嘲正是他诗歌的总体风格与精神追求。三、朦胧诗

朦胧诗,作为一种独特的诗学概念,它指的是以舒婷、顾城、江河、杨炼、食指、梁小斌等为代表的,一批在“文化大革命”中成长起来的青年诗人的具有探索性的新诗潮。

朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。对人的自我价值的重新认识,对人道主义和人性回归的呼唤,对人的自由心灵奥秘的探索,构成了朦胧诗的思想核心。 意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的特征。朦胧诗高扬主体意识,以意象化方式追求主观真实而摒弃客观再现,意象的瞬间撞击和组合、语言的变形与隐喻构成整体象征,使诗的内涵具有多义性。

捕捉直觉与印象,用情感逻辑代替物理逻辑,以时空转换和蒙太奇造成诗歌情绪结构的跳跃性和立体感,使诗歌情绪内涵获得了弹性空间。1.请仔细阅读诗歌,分析诗歌的象征意义。

【明确】诗歌中的意象看似信手拈来,实际上是诗人的精心筛选。这些意象,借物载情,寓理于形,极具内质和张力,充分构筑了诗歌的沉郁悲慨、深沉丰富的思想感情内蕴和独特的审美空间。2.前三节诗歌三次写下“相信未来”,其内容有什么变化?体现出作者怎样的感情变化?

【明确】3.诗人为什么那么坚定地“相信未来”?

【明确】诗人之所以坚定地“相信未来”,是因为诗人相信“未来人们的眼睛”能“拨开历史风尘”“看透岁月篇章”。诗人认为未来的人们一定会辨明史实,认清真相,还历史一个热情、客观、公正的评定。4.怎样理解《相信未来》对人性回归的呼唤?

【明确】单纯美好的信仰被现实无情地击碎之后,形成了价值真空和信仰真空。由此导致了对现实的失意和绝望,也由此导致了对人性文明的呼唤,因此对人的肯定也就成了这首诗的写作目的和出发点。诗歌的后四小节寄希望于未来人对“我”做出热情、客观、公正的评定,实际上就是对人性回归的呼唤,以及对人的价值的肯定。【备选要点】

1.本诗中比喻修辞手法的运用很有特色,请举例说明。

【明确】《相信未来》显示出强烈的探索精神与浓厚的现代主义色彩,带有一些现代主义的气质和艺术技巧的印记,这突出地表现在比喻修辞手法的运用上。

如:诗歌第三节的前三句均采用了比喻的修辞手法。前两句运用了比喻兼夸张的修辞手法,作者把“手指”称作“涌向天边的排浪”,把“手掌”叫作“托住太阳的大海”,放飞想象,富于气势、气魄宏大。第三句中诗人运用比喻,把“曙光”称作“笔杆”,要用“摇曳着曙光那支温暖漂亮的笔杆”去写。想象美好,形象感人,富于气势。 再如,“美丽的雪花”“紫葡萄”“睫毛”“瞳孔”“脊骨”等。

总之,这些比喻修辞手法的运用,增加了这首诗歌的深度和难度,从而生动形象地表现了作者对未来的坚定信念,也表达了作者对世界、对生命的热爱。2.第四节诗歌的人称为什么由“我”变成了“她”?这一变化有什么作用?

【明确】(1)之所以由“我”变成“她”,是因为“她”就是未来,从未来看现在,现在就变成了历史,诗人期待的是“她”能除去“腐烂的皮肉”,看到“我们的脊骨”,从而能“给予热情、客观、公正的评定”。

(2)这一变化让我们看出诗人对现实世界的批判精神,同时他还想告诉人们,这一切都是真实的、不可回避的。因此,尽管有“迷途的惆怅”和“失败的苦痛”,但历史不可抹去,未来将会做出公正的评定。3.诗歌的最后一节在表达方式上与上文相比有什么不同?

【明确】从抒情方式上看,在最后一节,诗人放弃了意象的转换,直抒胸臆,以异乎寻常的坚毅、刚强、执着和热烈告诉人们,不管人生多么艰辛,都不能被困难吓倒,应该相信未来,热爱生命。

从句式上看,这一节句式短促有力,节奏明显加快,它是诗歌内在情绪的必然发展,也是诗人理想与信念的升华。大家一起聊:作者在第三节中运用了比喻的修辞手法来表明自己对未来的信心,请分析“我要用手指那涌向天边的排浪”一句中的“排浪”能否换成“巨浪”?

学生甲:能。因为“排浪”虽然强调了浪的连绵不断,但没有“巨浪”气势大,用“巨浪”更能体现出作者对未来充满充足的信心。

我的观点:不能。因为“巨浪”虽然比“排浪”气势大,但“排浪”表明浪一道又一道地向天边涌去,还包含一个“量”在里面。“排浪”不仅描绘出浪的形,还表现出浪壮阔的景象。【归纳提升】收获点一 掌握反复的作用

本诗中,作者在诗歌的第一、二节中两次使用“依然固执”,强调了信念的坚定和执着;全诗多次写下“相信未来”,表达了在痛苦的现实中坚定不屈的信念。作者通过反复手法的使用,有力地表现了诗歌的主旨,强化了诗歌的抒情气氛。 反复手法的三大作用

(1)强调,增强语气或语势。

如“旦辞爷娘去,暮宿黄河边……旦辞黄河去,暮至黑山头”,强调了木兰征程的遥远,也增强了语气。

(2)反复咏叹,表达强烈情感。

如《相信未来》的前三节,都用大致相同的语言形式表明诗人相信未来的信念,增强了诗文的感染力。 (3)加强节奏感,增强旋律美。

如《相信未来》前三节最后都由“相信未来”四个字结尾,这样既强化了诗歌的抒情气氛,有力地表达了诗人的情感;又加强了诗歌的节奏感,增强了诗歌的旋律美。【知识延伸】

强调类修辞手法及其作用

对比:把两种不同事物或者同一事物的两个方面,放在一起相互比较的一种修辞手法。其作用是鲜明突出地表达思想情感,增强说服力、感染力。

夸张:为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的修辞手法。其作用是突出事物的某一特征,便于更好地抒情,增强感染力。 反问:用问句的形式表达确定的意思,以加重语气的一种修辞手法。其作用是加强语气,表达强烈情感。

排比:把三个或三个以上结构和长度均类似、语气一致、意义相关或相同的句子排列起来的修辞手法。其作用是强调语意,内容集中,语言凝练,节奏鲜明,增强气势。【迁移运用】

阅读下面这首词,完成后面的题目。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。 “欲说还休。欲说还休”运用了什么修辞?有什么作用?

答:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:运用了反复的修辞。在结构用法上也与上片呼应。表达了过去无愁而硬要说愁,如今愁到极点却无话可说,而忧国伤时之愁,在当时投降派把持朝政的情况下,抒发这种忧愁是犯大忌的,因此作者在此不便直说。强化了词人的矛盾心理,增强了艺术感染力。收获点二 学会从课文中多角度提炼素材

素材1:人物角度

将痛苦变成诗篇的食指:在那个急风暴雨的年代,食指能写出《相信未来》这样的不朽诗篇,是因为他苦中作乐,在苦难中汲取信心。

食指认为痛苦对于诗人而言是一种财富,而诗歌则是释放和治疗,食指将内心的痛苦变成了诗。

【运用角度】“苦中作乐”“化磨难为力量”“磨难与创作”等。素材2:思想角度

坚定的信念:生活中有时会遇到坎坷、挫折、迷惘、失意甚至失败和绝望。我们可能会面临被“蜘蛛网无情地查封”的贫困,也可能会遭遇“鲜花依偎在别人的情怀”的凄凉,但《相信未来》告诉我们:任何困难都不应该成为我们心灰意冷、自暴自弃的理由,我们应该拥有向往光明、热爱生命的坚定信念,挺起我们坚强的脊梁,这样就可以拥有不可战胜的力量!

【运用角度】“没有绝望的人生,只有绝望的心境”“乐观”“坚定的信念可以战胜一切苦难”等。【运用示例】

示例:(对应素材1)

青春之于那些不幸的人,该是一道难掩的伤痛吧。

食指却在黑暗中摇旗,在苦难中呐喊。“相信未来”,那是对正义的执着,对生的向往,对青春的热爱。信念在他笔下,是承诺,是奇迹,不是俗气的口号。它像一抹霞光,穿越百年的时光,让人忘记世间还有痛苦,它将记忆中的阴影稀释,化作鲜活的喜悦。

(节选自《青春的伤痕》)示例:(对应素材2)

春暖花会开!如果你曾经历过冬天,那么你就要相信会有春色!如果你有着信念,那么春天一定不会遥远;如果你正在付出,那么总有一天你会拥有花开满园。正如食指执着于“相信未来,热爱生命”的信念。

信念的力量在于即使身处逆境,亦能帮助你鼓起前进的船帆;信念的魅力在于即使遇到险运,亦能召唤你鼓起生活的勇气;信念的伟大在于即使遭遇不幸,亦能促使你保持崇高的心灵。 信念之于人,犹翅膀之于鸟,信念是飞翔的翅膀。

有了信念,生命旅程上的寂寞可以铺成一片蓝天;有了信念,孤单可以演绎成一排鸿雁;有了信念,欢乐可以绽放成满园的鲜花。

只有启程,才会到达理想的目的地;只有拼搏,才会获得辉煌的成功;只有播种,才会有收获;只有坚定信念,才会品味堂堂正正的人生。

(节选自《信念》)