山西省大同市阳高县2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省大同市阳高县2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

阳高县2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试卷

(本试卷满分100分,考试时间90分钟。一律写在答题卡上)

一、选择题本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、有学者提出,中华传统文化历经渊源与发轫、开创与奠基、综合与成型、融合与新变、冲突与共融、合流与内化、集成与沉淀、变革与转型等阶段的历史演化,形成了一系列基本理念与人文精神。下列思想理念最有可能在“开创与奠基”阶段得到阐述的是( )

A.“和而不同” B.“格物致知”

C.“经世致用” D.“师夷之长技以制夷”

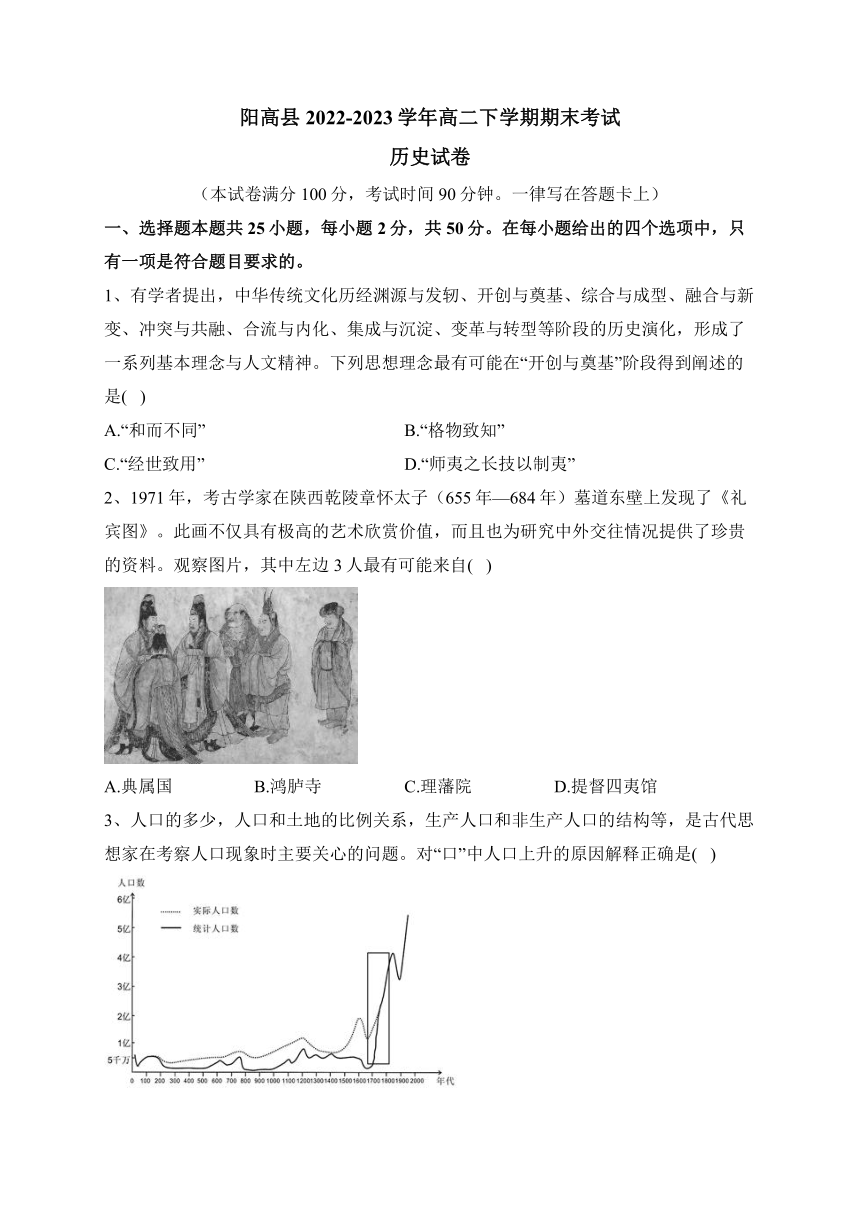

2、1971年,考古学家在陕西乾陵章怀太子(655年—684年)墓道东壁上发现了《礼宾图》。此画不仅具有极高的艺术欣赏价值,而且也为研究中外交往情况提供了珍贵的资料。观察图片,其中左边3人最有可能来自( )

A.典属国 B.鸿胪寺 C.理藩院 D.提督四夷馆

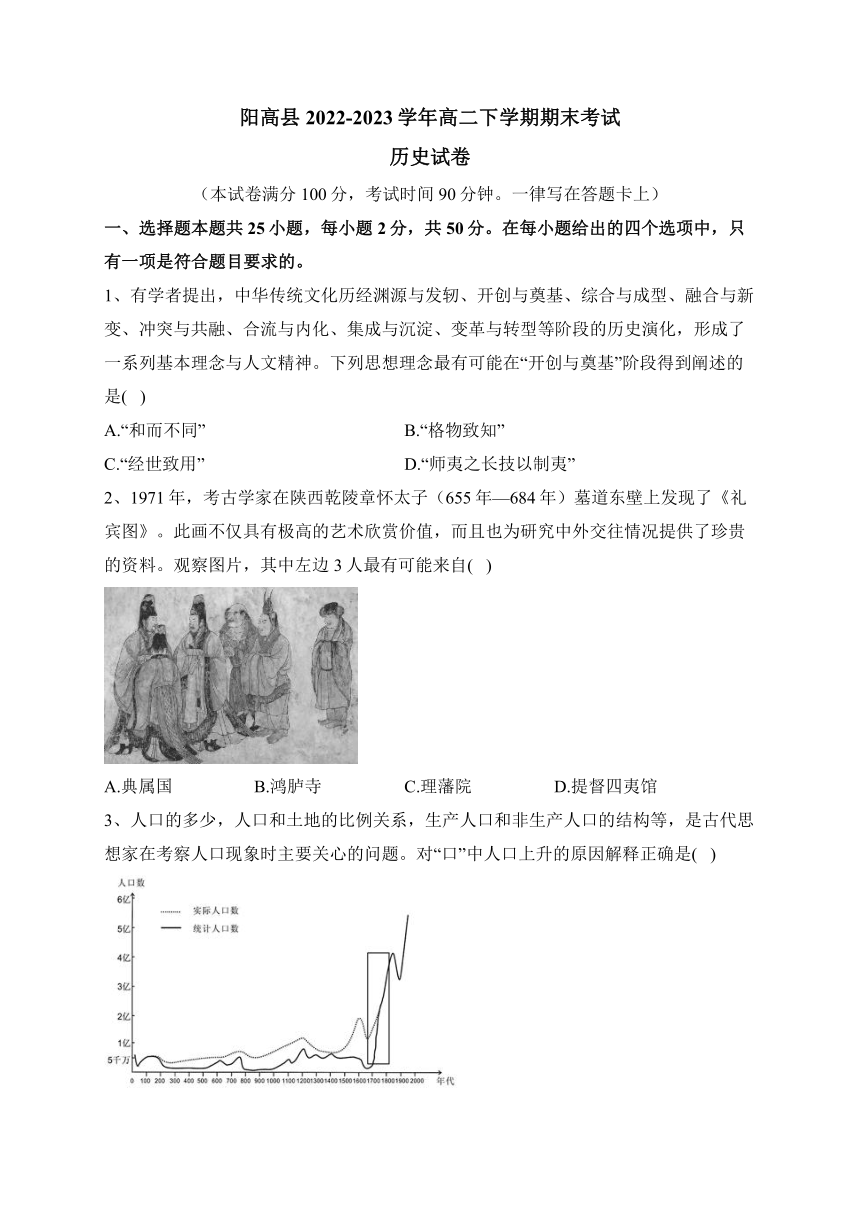

3、人口的多少,人口和土地的比例关系,生产人口和非生产人口的结构等,是古代思想家在考察人口现象时主要关心的问题。对“口”中人口上升的原因解释正确是( )

①白银法定地位的确立

②乡里制度的施行

③北美高产作物的传入

④摊丁人亩的推行

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

⑦⑤④

4、新民主主义革命时期,中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实的基础。各时期依次建立的人民政权是( )

A.苏维埃政权—边区政府—行政区 B.边区政府—苏维埃政权—行政区

C.苏维埃政权—行政区—边区政府 D.行政区—苏维埃政权—边区政府

5、“当人类成为食物的生产者时,一个崭新的世界展现在人类面前,使人类的眼界大为开阁从此,人类告别了旧石器时代,跨入了新石器时代”。关于“人类成为食物的生产者”,叙述正确的是( )

①西亚的居民饲养了绵羊和山羊

②中国贾湖的居民已经饲养了猪

③小亚细亚半岛南部种植大麦、小麦

④中美洲的居民种植了玉米、甘薯

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①②③④

6、在奥地利的外交大臣,颇有影响力的克莱蒙斯·冯·米特尼希王子的领导下,会议瓜分了拿破仑帝国的领土,将统治权交给传统的欧洲王室,扶植这些在拿破仑时期失去王权的国王们复辟,还创立了一个建立在欧洲力量平衡基础上的外交原则。该“会议”是( )

A.威斯特伐利亚会议 B.维也纳会议 C.巴黎和会 D.开罗会议

7、河南安阳殷墟商王陵及周边遗存入选2022年度全国十大考古新发现,再度掀起殷墟热。自1933年至今,这里相继发现13座大墓、2000多座陪葬墓和祭祀坑,出土数量众多、制作精美的青铜器、玉器、石器和陶器。随着殷墟考古与研究的深化,下列表述不正确的是( )

①是商汤灭夏并定都殷的历史见证

②陶器生产开始采用坯车控制坯件的薄厚

③青铜器比较多的用于农业生产

④史书中有关商朝的记载,得到了考古发掘的验证

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8、日本华北方面军10月15日给日本陆军省的报告中写道:“遭受损害最严重的是石太线,京汉线……太线破坏极其严重,敌人以爆炸、焚烧、毁坏等手段,企图对桥梁、轨道、通信网、车站等重要技术性设备,进行有组织的彻底破坏”。据此判断以下选项正确的是( )

A.这一战役发生在第三次长沙会战之后

B.抗战初期华北战场规模最大的一次战役

C.打破日军的囚笼,此后抗战进入相持阶段

D.敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场

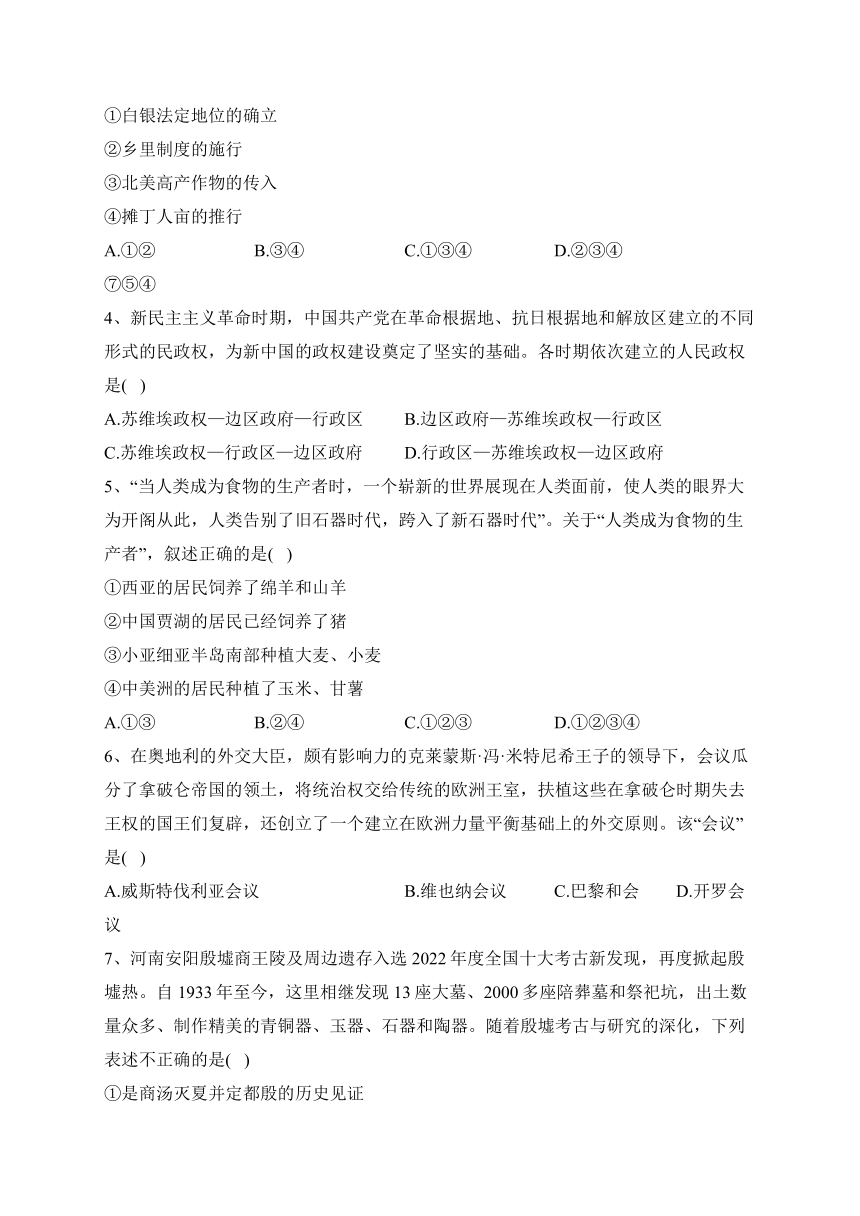

9、下图是1978年和2007年中国农业和城镇常住人口变化情况,这一变化产生主要是由于( )

A.城市经济体制改革开始酝酿 B.社会主义市场经济体制逐渐建立

C.城乡之间的差异呈缩小趋势 D.中国城镇人口超过总人口一半

10、秦二世继位合法性历来说法不一。司马迁《史记》记载:“高(赵高)乃与公子胡亥、丞相斯阴谋破去始皇所封书赐公子扶苏者,而更诈为丞相斯受始皇遗诏沙丘,立子胡亥为太子。”而秦简牍“秦二世元年十月甲午诏书”“天下失始皇帝,皆遽恐悲哀甚。朕奉遗诏,今宗庙吏(事)及箸(书)以明至治大功德者具矣,律令当除定者毕矣。”有学者认为秦二世继位是合法的。由此可知以下结论正确的是( )

A.秦简牍是一手史料,因此其记述更可信

B.《史记》是正史,具有更高的史料价值

C.秦朝历史久远,历史的真相无从考证

D.多种史料综合分析可探究出历史的真相

11、亚历山大远征征服波斯后保留波斯帝国的行政制度,鼓励东西方种族通婚,袭用东方的专制政体,并利用宗教进行统治,宣扬君权神授。同时他还多次举办希腊式的文学、音乐比赛和体育比赛等文艺竞赛。这些措施( )

A.使得希腊地区逐渐东方化 B.为了加强对被征服地区的控制

C.旨在缓和各民族间的矛盾 D.推动了不同文明间的交流和融合

12、19世纪末美国排华情绪加剧,被人贩卖到美国加州的丁龙辞职回国。他希望把终生积攒的血汗钱12000美元捐献给一所有名的美国大学,建立一个汉学系。在朋友的帮助下,美国哥伦比亚大学设置了“丁龙讲座”和“东亚系”。丁龙的经历说明华工出国( )

A.促进中华文化的交流传播 B.推动了美国停止人口贩卖

C.提高了近代中国的国际地位 D.助推美国对知识精英的需求

13、公元8世纪后期,阿拉伯人在古巴比伦人、埃及人和希腊人的传统和实践基础上,增添了印度人和中国人的化学知识,推动了地方化学工业的发展,生产出苏打、明矾、硫酸铁等化工品。这体现了( )

A.科技进步助推帝国建立 B.阿拉伯的世界中心地位

C.文明交流促进社会进步 D.丝绸之路具有辐射作用

14、美国作家尤金·奥尼尔的戏剧《琼斯皇》讲述了美国黑人琼斯犯罪后逃到一个小岛,通过在白人那里学习的社会规则成为小岛皇帝。他自己制定法令,同时又在无时无刻违反这些法令。因为他相信在这个岛上没有人可以击败他,可以征服他。只有“银弹”才能结束他的生命,唯一一颗银弹在他自己的手中。据此可知该剧( )

A.抨击黑人政治地位低下 B.体现现代主义的特征

C.回归现实主义文学传统 D.突出控诉了种族主义

15、"下图为民国二年詹天佑被任命为交通部技监的任命状。任命状有时任大总统袁世凯、代理国务总理段祺瑞、交通部总长朱启钤的签名。该史料可以用于研究( )

①责任内阁制的实行

②新文化运动的开展

③公务员制度的内容

④中国近代铁路发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

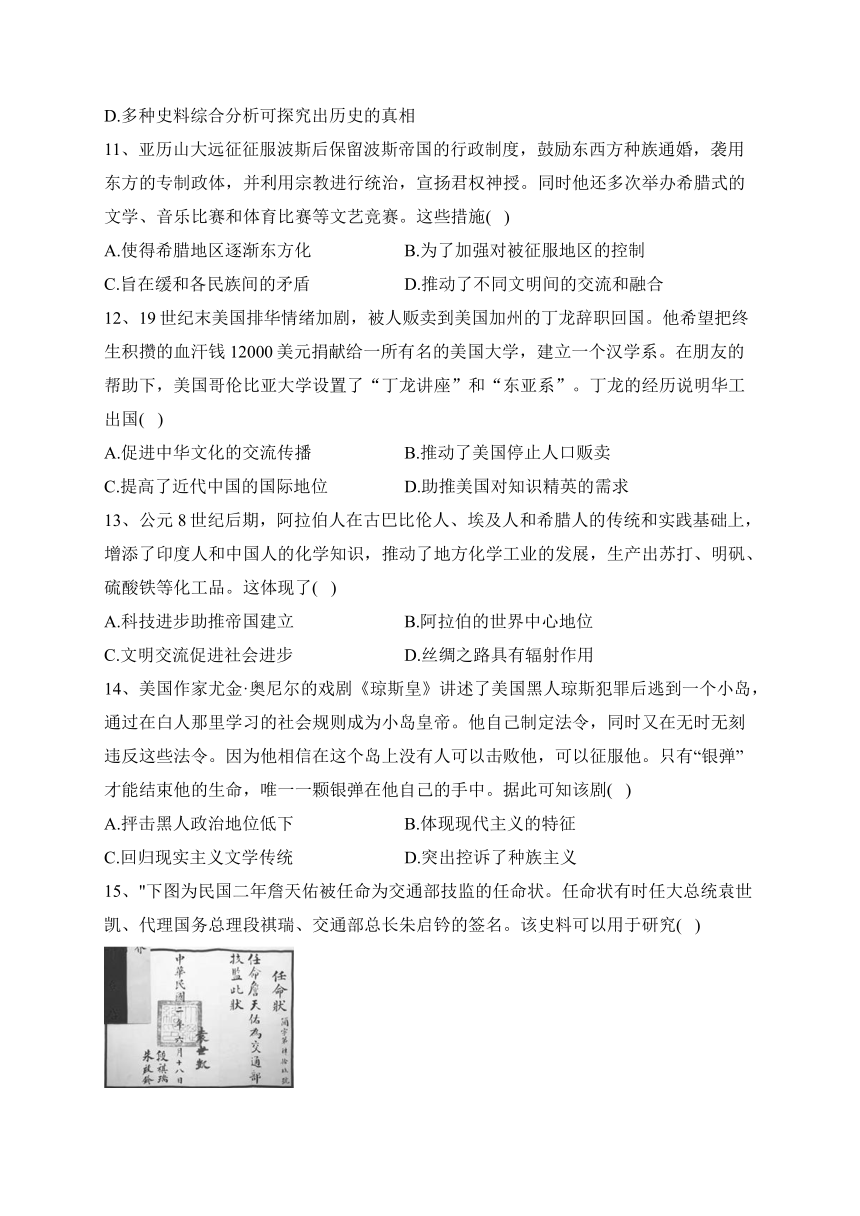

16、如图是1500—2000年中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比)。其中代表日本实力变迁的是( )

A.① B.② C.③ D.④

17、在吐鲁番发现的大量唐代户籍资料,格式与内地一致。下表为开元四年(716年)西州柳中县高宁乡江义宣一户的户籍残卷摘编:

户主 江义宣 年二十二岁 白丁 亲侍 下中户 课户不输

母张 年四十一岁 丁寡

弟义珍 年十五岁 小男

妹寿持 年十五岁 小女

叔母俎渠 年五十七岁 丁寡 笃疾 两目盲

应受田九十一亩一十三亩八十步已受七十七亩半四十步未受

对该表解读错误的是( )

A.均田制在边疆地区得到推行 B.开元年间,官府授田严重不足

C.户籍是征发赋役的重要依据 D.租庸调制被废除,改行两税法

18、观察下图,20世纪70年代汇率变化反映了( )

A.以英镑为中心的货币体系建立 B.布雷顿森林体系的崩溃

C.欧盟的成员国追求经济一体化 D.区域经济集团竞争激烈

19、古罗马共和国时期的学者认为,罗马人之所以成功,在于他们采取了一种“混合政体”。执政官、元老院和公民大会将君主制、贵族制和民主制的因素相混合,三者相互牵制,处于平衡的状态。关于古罗马的政体,下列说法准确的是( )

A.古罗马先后经历了君主制、贵族制和民主制

B.此政体与近代欧美国家的政治制度性质相同

C.它适应并且推动了古代罗马国家的发展壮大

D.其机构设置和制衡理念被美国联邦政府沿用

20、中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前,周恩来等中共领导人要求接送在港民主人士,进入解放区,参加筹备新政协。据统计,从1948年8月到1949年8月,共安排秘密北上的民主人士20批,其中有119人参加了政协会议。中共的这一举动主要是为了( )

A.团结民主人士共同筹建新中国 B.恢复民主党派的各级组织

C.贯彻“长期共存,互相监督”方针 D.协商制定第一个五年计划

21、据记载,西周在分封诸侯和新诸侯即位时,要举行盟誓活动,周天子每隔十二年还要举行一次大规模的盟誓活动。西周盟誓活动的目的是( )

A.加强宗族内部的团结 B.实现对地方直接控制

C.扩大周朝的统治区域 D.强化诸侯的归从意识

22、在对待天人关系问题上,孔子重人事,轻鬼神;孟子、荀子分别主张“天人合一”“制天命而用之”;韩非子主张无神论;墨子提出人定胜天的“非命”观点。这表明当时( )

A.唯物思想初步形成 B.百家争鸣局面开始出现

C.人的主体意识增强 D.思想合流趋势愈加明显

23、妇女的贞节观念,在明代书籍方面,有《内训》《古今列女传》;法律方面,明太祖下令,“民间寡妇,三十以前夫亡守志,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役”。又令地方官制定规章制度,表现突出的赐祠祀,一般的立牌坊,用以奖励贞节。这表明这一时期( )。

A.开始确立了妇女的贞节观念 B.社会风气恶化须严加整饬

C.程朱理学深刻影响社会生活 D.妇女饱受封建礼教的摧残

24、针对统治者暴政,孟子指出:“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”而黄宗羲则指出:“其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然……然则为天下之大害者,君而已矣。”据此可知,黄宗羲对孟子思想的发展体现在( )

A.突出了对个别暴君的抨击 B.明确了推翻君主专制的方案

C.超越了对君主个体的批判 D.突破了儒家民本思想的窠臼

25、公元前5世纪前,雅典人将雕刻匠、造船工、战车驭手等具有某种知识技能的人泛称为“智者”。后来,“智者”专指对青年进行修辞、论辩和演说等知识技能训练并以此获取报酬的教师。这一变化是雅典( )

A.教育发达的反映 B.经济发展的结果

C.文化繁荣的原因 D.民主政治的产物

二、材料题(共37分)

26、(13分)文化在冲突、碰撞和交融中不断发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:科学的起源可追溯到古代的美索不达米亚和埃及、古典时代的希腊和中世纪的穆斯林世界。然而,科学革命却是西方文明的独特产物。为什么这个划时代的发展发生在西方?一个重要原因是文艺复兴时期的人文主义学术成就。学者们不仅可以接近亚里士多德,还可以接近阿基米德,他们促进了物理学和数学的研究。更重要的是来自各种生物科学的灵感。17世纪初的某生物学家坚持数十年间进行各种艰苦的实验,还用新的放大镜来观察蚂蜂、大黄蜂和苍蝇,这在当时是一个需要巨大勇气和献身精神的严峻考验。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:西班牙在1532年只以不到200人的兵力,居然打败了印加帝国的4万大军,此故,在亚洲的天主教会中……曾担任耶稣会日本教区院长的传教士嘉拉耳(Francisco Cabral)在1584年上书兼领葡萄牙王位的菲利普二世,认为只要集结一支一万人以内的舰队,即可控制中国华南沿海的省份……这种以武力为后盾的想法,直到耶稣会士范礼安对中国有了较全面的了解之后,始出现较大转变。他主张传教士应先学习中文,尽量熟悉当地社会的礼俗民情……在他的支持下,以利玛窦为代表的耶稣会士们穿儒服、戴儒冠,不仅在外表上开始扮演“西儒”角色,也开始进行“合儒”与“补儒”的努力。这种尊重、调整和适应当地人文化、语言与生活方式的策略,大大促进了传教的推进。

——摘编自黄一农《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》

材料三:第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵魂。尼赫鲁则倾向子工业化和世俗化,眼上现代化的教热水印底实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自胡里奥·麦克伦南《欧洲文明如何塑造现代世界》

(1)根据材料一,结合史实,阐述材料中有关“科学的根源”和“科学革命”的观点。

(2)根据材料二,概括两位传教士对传教策略的不同主张。结合所学,简述西方传数士在近代中国的传教行为的本质内涵及中国对此的回应。

(3)根据材料三,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学,从构建人们命运共同体的角度,概括我们从中得到的启示。

27、(12分)自古以来,人类在不断的迁移中求生存、谋发展,并在迁徙过程中带来了不同文化的交融与发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:美国疆域辽阔,资源丰富,但人口稀少,劳动力不足。而欧洲的移民正迎合了美国的需要,他们在年龄、性别、就业能力的各个方面都占据优势。移民中男子都系年富力强者,85%是从14岁到44岁之间且以男子为主,他们中许多人从事最艰苦而收入又较低的工作,并在制造业中承担最繁重的体力劳动。爱尔兰人、意大利人、斯拉夫人是修筑中西部铁路的主力。……英国和其他欧洲国家的移民和移民的后代给美国带去了先进的生产技术,并在不少行业作出了特殊贡献……庞大的外来移民,意味着丰富的人力资源……有人统计,因移民而形成的附加资本积累为美国国民生产总值的10%-20%。此外,欧洲移民在促进国外资本的流入、带动美国农业的发展、丰富美国多元文化等其他许多方面都有重大的影响。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期欧洲人向美国移民的历史分析》

材料三:自20世纪70年代以来,新加坡的经济发展受到世界瞩目,有“亚洲四小龙”的美誉。新加坡经济发展是多种因素作用而成,但儒家文化对新加坡经济发展的作用不容忽视,新加坡将西方文化的精华和儒家文化的精华很好地结合在一起,为新加坡的经济发展提供了动力和机遇。

——整理自朱婷婷等《儒家文化在新加坡经济发展中的作用》

(1)根据材料一,概括魏晋南北朝时期人口迁移的表现,并结合所学概括匈奴西迁对欧洲的政治影响。

(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用19世纪至20世纪的相关史实,以“移民的影响”为主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

28、(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

三、论述题(13分)

29、阅读材料,完成下列要求。

材料一 根据气象学家竺可桢先生的研究,中国古代历史上出现过四次寒冷期。第一个寒冷期从公元前1000年到公元前850年,《竹书纪年》载周孝王七年(前903),“冬,大雨雹,牛马死,江、汉俱冻”。第二个寒冷期从公元初年到公元600年,《资治通鉴》载晋成帝初年(326),渤海湾从昌黎到营口连续三年全部结冰,冰上可往来车马及几千人的大部队。第三个寒冷期从1000年到1200年,1111年太湖全部结冰,一场“大雨雪”导致“泥途尽冰,都民寒饿,死者甚众”。第四个寒冷期从1300年到1900年,1493年,淮河流域降大雪,从当年九月降至次年二月方止;洞庭湖变成“冰陆”,车马通行。

材料二

请根据以上材料,围绕“气候与历史”这一主题,自拟一个题目,并结合所学知识予以论述。(要求:写明论题,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

参考答案

一、选择题本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A B B A D B A D B D D A C

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 B B C D B C A D C C C D

二、材料题(共37分)

26、(13分)答案:(1)科学的根源:美索不达米亚(两河流域)苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

埃及:①发明了世界上最早的太阳历,是古代世界最精确的历法之一;②在数学、医学等方面,埃及人也颇有建树。

古希腊:①柏拉图创建的“学园”将哲学和数学知识融会贯通,在几何学发展方面作出了重要贡献,为欧几里得的《几何原本》奠定了基础。②亚里士多德是一位“百科全书式的学者”,其著作涉及哲学、政治学、文学、天文学、物理学等领域,对欧洲科学知识系统的形成产生了重要影响。

中世纪的穆斯林世界——①伊本·穆萨的《积分和方程计算法》附有800多个实例,把代数学发展为独立学科。②白塔尼修正了计算太阳和部分行星轨道的方法,证明了发生日环食的可能性。他的《萨比天文历表》传入欧洲后,对欧洲天文学产生很大影响,曾经被哥白尼等人多次引用。③伊本·西那的《医典》是一部医学百科全书,传入欧洲后被翻译成拉丁语,长期用作医学的标准教科书。

科学革命:①17世纪,英国生理学家威廉·哈维著成《心血运动论》,揭示了血液循环的规律;②荷兰人列文虎克通过手工磨制的显微镜,对肉眼不可见的微生物进行了细致观察。

(2)不同主张:前者主张武力征服;后者主张文化调适。

本质内涵:通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的的文化侵略。

中国对此的回应:在一定程度上接受了外来文化,但也努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性。

(3)二战后新兴民族国家形成的文化特色:形成了本土文化与西方文化相结合的新文化(或:一方面注重发展、复兴民族文化;另一方面注重吸收西方文化的精华)。

启示:①要树立文化自信,努力维护本民族的文化特性;②要尊重其他民族的文化,在友好、平等的基础上促进不同民族之间文化的交流互鉴;③要尊重世界文化的多样性,推动全人类文化的交融与发展,构建人类命运共同体。

27、(12分)答案:(1)表现:匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原;部分北方人民南迁。

影响:日耳曼人进入西罗马帝国,并建立法兰克等国家;西罗马帝国灭亡;封君封臣制度建立;欧洲进入封建社会。

(2)示例:人口迁移推动经济发展阐释:19世纪,工业革命后英国移民大洋洲,英国开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。1851年在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。华工被运往美洲、大洋洲等地,华工的辛勤劳动,促进了当地的开发。明清到民国时期,中国东南沿海的民众为谋生,“下南洋”,从事经商、手工业、农业,促进了当地经济的发展;20世纪,南欧、北非、东南亚、拉丁美洲移民北美和大洋洲,推动了发达地区资本主义经济发展;20世纪七八十年代,非洲劳动力涌向中东产油国,促进中东地区的石油工业快速发展;亚非移民日本及亚洲新兴工业国家,20世纪90年代,东欧国家人口向西欧、北美迁移,助力当地经济发展。总之,人口迁移,意味着丰富的人力资源,推动经济发展。

28、(12分)答案:(1)原因:工业化进程不断推进,生活水平提高;医疗水平提高,人口死亡率下降;社会保障体系的建立与完善(“福利国家”的建立);中立国的政治立场使瑞典免受两次世界大战波及;外来人口的流入。

(2)特征:人口流动性增强。

成因:社会主义市场经济的发展;城市化进程加快;交通运输的便捷;教育水平提高;国家政策的影响。

(3)影响:促进了文化交融;增强了文化认同;推动了文化多样性。

论述题(13分)

29、答案:示例:

论题:气候变化对北方少数民族产生重大影响。

论证:寒冷气候对漠北的游牧民族和东北的游猎民族产生了不同的影响。气候转冷时,蒙古高原的自然环境变得恶劣,生活在此的游牧民族势力衰落。在第二个寒冷期,蒙古高原的匈奴分裂,南匈奴归顺东汉,北匈奴西迁;在第四个寒冷期,蒙古人建立的元朝被推翻,被迫退回长城以北。东北地区的游猎民族在寒冷期势力壮大。在第三个寒冷期,来自东北的女真建立金,对南宋王朝造成了巨大的压力;在第四个寒冷期,东北的满洲逐渐强大,1644年清军入关后建立统一的中央王朝。

结论:气候对北方少数民族的兴衰有着关键作用,极大地影响了中国的历史发展进程。

历史试卷

(本试卷满分100分,考试时间90分钟。一律写在答题卡上)

一、选择题本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、有学者提出,中华传统文化历经渊源与发轫、开创与奠基、综合与成型、融合与新变、冲突与共融、合流与内化、集成与沉淀、变革与转型等阶段的历史演化,形成了一系列基本理念与人文精神。下列思想理念最有可能在“开创与奠基”阶段得到阐述的是( )

A.“和而不同” B.“格物致知”

C.“经世致用” D.“师夷之长技以制夷”

2、1971年,考古学家在陕西乾陵章怀太子(655年—684年)墓道东壁上发现了《礼宾图》。此画不仅具有极高的艺术欣赏价值,而且也为研究中外交往情况提供了珍贵的资料。观察图片,其中左边3人最有可能来自( )

A.典属国 B.鸿胪寺 C.理藩院 D.提督四夷馆

3、人口的多少,人口和土地的比例关系,生产人口和非生产人口的结构等,是古代思想家在考察人口现象时主要关心的问题。对“口”中人口上升的原因解释正确是( )

①白银法定地位的确立

②乡里制度的施行

③北美高产作物的传入

④摊丁人亩的推行

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

⑦⑤④

4、新民主主义革命时期,中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实的基础。各时期依次建立的人民政权是( )

A.苏维埃政权—边区政府—行政区 B.边区政府—苏维埃政权—行政区

C.苏维埃政权—行政区—边区政府 D.行政区—苏维埃政权—边区政府

5、“当人类成为食物的生产者时,一个崭新的世界展现在人类面前,使人类的眼界大为开阁从此,人类告别了旧石器时代,跨入了新石器时代”。关于“人类成为食物的生产者”,叙述正确的是( )

①西亚的居民饲养了绵羊和山羊

②中国贾湖的居民已经饲养了猪

③小亚细亚半岛南部种植大麦、小麦

④中美洲的居民种植了玉米、甘薯

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①②③④

6、在奥地利的外交大臣,颇有影响力的克莱蒙斯·冯·米特尼希王子的领导下,会议瓜分了拿破仑帝国的领土,将统治权交给传统的欧洲王室,扶植这些在拿破仑时期失去王权的国王们复辟,还创立了一个建立在欧洲力量平衡基础上的外交原则。该“会议”是( )

A.威斯特伐利亚会议 B.维也纳会议 C.巴黎和会 D.开罗会议

7、河南安阳殷墟商王陵及周边遗存入选2022年度全国十大考古新发现,再度掀起殷墟热。自1933年至今,这里相继发现13座大墓、2000多座陪葬墓和祭祀坑,出土数量众多、制作精美的青铜器、玉器、石器和陶器。随着殷墟考古与研究的深化,下列表述不正确的是( )

①是商汤灭夏并定都殷的历史见证

②陶器生产开始采用坯车控制坯件的薄厚

③青铜器比较多的用于农业生产

④史书中有关商朝的记载,得到了考古发掘的验证

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8、日本华北方面军10月15日给日本陆军省的报告中写道:“遭受损害最严重的是石太线,京汉线……太线破坏极其严重,敌人以爆炸、焚烧、毁坏等手段,企图对桥梁、轨道、通信网、车站等重要技术性设备,进行有组织的彻底破坏”。据此判断以下选项正确的是( )

A.这一战役发生在第三次长沙会战之后

B.抗战初期华北战场规模最大的一次战役

C.打破日军的囚笼,此后抗战进入相持阶段

D.敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场

9、下图是1978年和2007年中国农业和城镇常住人口变化情况,这一变化产生主要是由于( )

A.城市经济体制改革开始酝酿 B.社会主义市场经济体制逐渐建立

C.城乡之间的差异呈缩小趋势 D.中国城镇人口超过总人口一半

10、秦二世继位合法性历来说法不一。司马迁《史记》记载:“高(赵高)乃与公子胡亥、丞相斯阴谋破去始皇所封书赐公子扶苏者,而更诈为丞相斯受始皇遗诏沙丘,立子胡亥为太子。”而秦简牍“秦二世元年十月甲午诏书”“天下失始皇帝,皆遽恐悲哀甚。朕奉遗诏,今宗庙吏(事)及箸(书)以明至治大功德者具矣,律令当除定者毕矣。”有学者认为秦二世继位是合法的。由此可知以下结论正确的是( )

A.秦简牍是一手史料,因此其记述更可信

B.《史记》是正史,具有更高的史料价值

C.秦朝历史久远,历史的真相无从考证

D.多种史料综合分析可探究出历史的真相

11、亚历山大远征征服波斯后保留波斯帝国的行政制度,鼓励东西方种族通婚,袭用东方的专制政体,并利用宗教进行统治,宣扬君权神授。同时他还多次举办希腊式的文学、音乐比赛和体育比赛等文艺竞赛。这些措施( )

A.使得希腊地区逐渐东方化 B.为了加强对被征服地区的控制

C.旨在缓和各民族间的矛盾 D.推动了不同文明间的交流和融合

12、19世纪末美国排华情绪加剧,被人贩卖到美国加州的丁龙辞职回国。他希望把终生积攒的血汗钱12000美元捐献给一所有名的美国大学,建立一个汉学系。在朋友的帮助下,美国哥伦比亚大学设置了“丁龙讲座”和“东亚系”。丁龙的经历说明华工出国( )

A.促进中华文化的交流传播 B.推动了美国停止人口贩卖

C.提高了近代中国的国际地位 D.助推美国对知识精英的需求

13、公元8世纪后期,阿拉伯人在古巴比伦人、埃及人和希腊人的传统和实践基础上,增添了印度人和中国人的化学知识,推动了地方化学工业的发展,生产出苏打、明矾、硫酸铁等化工品。这体现了( )

A.科技进步助推帝国建立 B.阿拉伯的世界中心地位

C.文明交流促进社会进步 D.丝绸之路具有辐射作用

14、美国作家尤金·奥尼尔的戏剧《琼斯皇》讲述了美国黑人琼斯犯罪后逃到一个小岛,通过在白人那里学习的社会规则成为小岛皇帝。他自己制定法令,同时又在无时无刻违反这些法令。因为他相信在这个岛上没有人可以击败他,可以征服他。只有“银弹”才能结束他的生命,唯一一颗银弹在他自己的手中。据此可知该剧( )

A.抨击黑人政治地位低下 B.体现现代主义的特征

C.回归现实主义文学传统 D.突出控诉了种族主义

15、"下图为民国二年詹天佑被任命为交通部技监的任命状。任命状有时任大总统袁世凯、代理国务总理段祺瑞、交通部总长朱启钤的签名。该史料可以用于研究( )

①责任内阁制的实行

②新文化运动的开展

③公务员制度的内容

④中国近代铁路发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

16、如图是1500—2000年中、美、英、日四国国家实力变迁示意图(Y轴为国家实力对比)。其中代表日本实力变迁的是( )

A.① B.② C.③ D.④

17、在吐鲁番发现的大量唐代户籍资料,格式与内地一致。下表为开元四年(716年)西州柳中县高宁乡江义宣一户的户籍残卷摘编:

户主 江义宣 年二十二岁 白丁 亲侍 下中户 课户不输

母张 年四十一岁 丁寡

弟义珍 年十五岁 小男

妹寿持 年十五岁 小女

叔母俎渠 年五十七岁 丁寡 笃疾 两目盲

应受田九十一亩一十三亩八十步已受七十七亩半四十步未受

对该表解读错误的是( )

A.均田制在边疆地区得到推行 B.开元年间,官府授田严重不足

C.户籍是征发赋役的重要依据 D.租庸调制被废除,改行两税法

18、观察下图,20世纪70年代汇率变化反映了( )

A.以英镑为中心的货币体系建立 B.布雷顿森林体系的崩溃

C.欧盟的成员国追求经济一体化 D.区域经济集团竞争激烈

19、古罗马共和国时期的学者认为,罗马人之所以成功,在于他们采取了一种“混合政体”。执政官、元老院和公民大会将君主制、贵族制和民主制的因素相混合,三者相互牵制,处于平衡的状态。关于古罗马的政体,下列说法准确的是( )

A.古罗马先后经历了君主制、贵族制和民主制

B.此政体与近代欧美国家的政治制度性质相同

C.它适应并且推动了古代罗马国家的发展壮大

D.其机构设置和制衡理念被美国联邦政府沿用

20、中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前,周恩来等中共领导人要求接送在港民主人士,进入解放区,参加筹备新政协。据统计,从1948年8月到1949年8月,共安排秘密北上的民主人士20批,其中有119人参加了政协会议。中共的这一举动主要是为了( )

A.团结民主人士共同筹建新中国 B.恢复民主党派的各级组织

C.贯彻“长期共存,互相监督”方针 D.协商制定第一个五年计划

21、据记载,西周在分封诸侯和新诸侯即位时,要举行盟誓活动,周天子每隔十二年还要举行一次大规模的盟誓活动。西周盟誓活动的目的是( )

A.加强宗族内部的团结 B.实现对地方直接控制

C.扩大周朝的统治区域 D.强化诸侯的归从意识

22、在对待天人关系问题上,孔子重人事,轻鬼神;孟子、荀子分别主张“天人合一”“制天命而用之”;韩非子主张无神论;墨子提出人定胜天的“非命”观点。这表明当时( )

A.唯物思想初步形成 B.百家争鸣局面开始出现

C.人的主体意识增强 D.思想合流趋势愈加明显

23、妇女的贞节观念,在明代书籍方面,有《内训》《古今列女传》;法律方面,明太祖下令,“民间寡妇,三十以前夫亡守志,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役”。又令地方官制定规章制度,表现突出的赐祠祀,一般的立牌坊,用以奖励贞节。这表明这一时期( )。

A.开始确立了妇女的贞节观念 B.社会风气恶化须严加整饬

C.程朱理学深刻影响社会生活 D.妇女饱受封建礼教的摧残

24、针对统治者暴政,孟子指出:“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”而黄宗羲则指出:“其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然……然则为天下之大害者,君而已矣。”据此可知,黄宗羲对孟子思想的发展体现在( )

A.突出了对个别暴君的抨击 B.明确了推翻君主专制的方案

C.超越了对君主个体的批判 D.突破了儒家民本思想的窠臼

25、公元前5世纪前,雅典人将雕刻匠、造船工、战车驭手等具有某种知识技能的人泛称为“智者”。后来,“智者”专指对青年进行修辞、论辩和演说等知识技能训练并以此获取报酬的教师。这一变化是雅典( )

A.教育发达的反映 B.经济发展的结果

C.文化繁荣的原因 D.民主政治的产物

二、材料题(共37分)

26、(13分)文化在冲突、碰撞和交融中不断发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:科学的起源可追溯到古代的美索不达米亚和埃及、古典时代的希腊和中世纪的穆斯林世界。然而,科学革命却是西方文明的独特产物。为什么这个划时代的发展发生在西方?一个重要原因是文艺复兴时期的人文主义学术成就。学者们不仅可以接近亚里士多德,还可以接近阿基米德,他们促进了物理学和数学的研究。更重要的是来自各种生物科学的灵感。17世纪初的某生物学家坚持数十年间进行各种艰苦的实验,还用新的放大镜来观察蚂蜂、大黄蜂和苍蝇,这在当时是一个需要巨大勇气和献身精神的严峻考验。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:西班牙在1532年只以不到200人的兵力,居然打败了印加帝国的4万大军,此故,在亚洲的天主教会中……曾担任耶稣会日本教区院长的传教士嘉拉耳(Francisco Cabral)在1584年上书兼领葡萄牙王位的菲利普二世,认为只要集结一支一万人以内的舰队,即可控制中国华南沿海的省份……这种以武力为后盾的想法,直到耶稣会士范礼安对中国有了较全面的了解之后,始出现较大转变。他主张传教士应先学习中文,尽量熟悉当地社会的礼俗民情……在他的支持下,以利玛窦为代表的耶稣会士们穿儒服、戴儒冠,不仅在外表上开始扮演“西儒”角色,也开始进行“合儒”与“补儒”的努力。这种尊重、调整和适应当地人文化、语言与生活方式的策略,大大促进了传教的推进。

——摘编自黄一农《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》

材料三:第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵魂。尼赫鲁则倾向子工业化和世俗化,眼上现代化的教热水印底实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自胡里奥·麦克伦南《欧洲文明如何塑造现代世界》

(1)根据材料一,结合史实,阐述材料中有关“科学的根源”和“科学革命”的观点。

(2)根据材料二,概括两位传教士对传教策略的不同主张。结合所学,简述西方传数士在近代中国的传教行为的本质内涵及中国对此的回应。

(3)根据材料三,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学,从构建人们命运共同体的角度,概括我们从中得到的启示。

27、(12分)自古以来,人类在不断的迁移中求生存、谋发展,并在迁徙过程中带来了不同文化的交融与发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:美国疆域辽阔,资源丰富,但人口稀少,劳动力不足。而欧洲的移民正迎合了美国的需要,他们在年龄、性别、就业能力的各个方面都占据优势。移民中男子都系年富力强者,85%是从14岁到44岁之间且以男子为主,他们中许多人从事最艰苦而收入又较低的工作,并在制造业中承担最繁重的体力劳动。爱尔兰人、意大利人、斯拉夫人是修筑中西部铁路的主力。……英国和其他欧洲国家的移民和移民的后代给美国带去了先进的生产技术,并在不少行业作出了特殊贡献……庞大的外来移民,意味着丰富的人力资源……有人统计,因移民而形成的附加资本积累为美国国民生产总值的10%-20%。此外,欧洲移民在促进国外资本的流入、带动美国农业的发展、丰富美国多元文化等其他许多方面都有重大的影响。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期欧洲人向美国移民的历史分析》

材料三:自20世纪70年代以来,新加坡的经济发展受到世界瞩目,有“亚洲四小龙”的美誉。新加坡经济发展是多种因素作用而成,但儒家文化对新加坡经济发展的作用不容忽视,新加坡将西方文化的精华和儒家文化的精华很好地结合在一起,为新加坡的经济发展提供了动力和机遇。

——整理自朱婷婷等《儒家文化在新加坡经济发展中的作用》

(1)根据材料一,概括魏晋南北朝时期人口迁移的表现,并结合所学概括匈奴西迁对欧洲的政治影响。

(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用19世纪至20世纪的相关史实,以“移民的影响”为主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

28、(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

三、论述题(13分)

29、阅读材料,完成下列要求。

材料一 根据气象学家竺可桢先生的研究,中国古代历史上出现过四次寒冷期。第一个寒冷期从公元前1000年到公元前850年,《竹书纪年》载周孝王七年(前903),“冬,大雨雹,牛马死,江、汉俱冻”。第二个寒冷期从公元初年到公元600年,《资治通鉴》载晋成帝初年(326),渤海湾从昌黎到营口连续三年全部结冰,冰上可往来车马及几千人的大部队。第三个寒冷期从1000年到1200年,1111年太湖全部结冰,一场“大雨雪”导致“泥途尽冰,都民寒饿,死者甚众”。第四个寒冷期从1300年到1900年,1493年,淮河流域降大雪,从当年九月降至次年二月方止;洞庭湖变成“冰陆”,车马通行。

材料二

请根据以上材料,围绕“气候与历史”这一主题,自拟一个题目,并结合所学知识予以论述。(要求:写明论题,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

参考答案

一、选择题本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A B B A D B A D B D D A C

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 B B C D B C A D C C C D

二、材料题(共37分)

26、(13分)答案:(1)科学的根源:美索不达米亚(两河流域)苏美尔人发明了60进制,用于测量土地、计算粮食产量和人工。

埃及:①发明了世界上最早的太阳历,是古代世界最精确的历法之一;②在数学、医学等方面,埃及人也颇有建树。

古希腊:①柏拉图创建的“学园”将哲学和数学知识融会贯通,在几何学发展方面作出了重要贡献,为欧几里得的《几何原本》奠定了基础。②亚里士多德是一位“百科全书式的学者”,其著作涉及哲学、政治学、文学、天文学、物理学等领域,对欧洲科学知识系统的形成产生了重要影响。

中世纪的穆斯林世界——①伊本·穆萨的《积分和方程计算法》附有800多个实例,把代数学发展为独立学科。②白塔尼修正了计算太阳和部分行星轨道的方法,证明了发生日环食的可能性。他的《萨比天文历表》传入欧洲后,对欧洲天文学产生很大影响,曾经被哥白尼等人多次引用。③伊本·西那的《医典》是一部医学百科全书,传入欧洲后被翻译成拉丁语,长期用作医学的标准教科书。

科学革命:①17世纪,英国生理学家威廉·哈维著成《心血运动论》,揭示了血液循环的规律;②荷兰人列文虎克通过手工磨制的显微镜,对肉眼不可见的微生物进行了细致观察。

(2)不同主张:前者主张武力征服;后者主张文化调适。

本质内涵:通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的的文化侵略。

中国对此的回应:在一定程度上接受了外来文化,但也努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性。

(3)二战后新兴民族国家形成的文化特色:形成了本土文化与西方文化相结合的新文化(或:一方面注重发展、复兴民族文化;另一方面注重吸收西方文化的精华)。

启示:①要树立文化自信,努力维护本民族的文化特性;②要尊重其他民族的文化,在友好、平等的基础上促进不同民族之间文化的交流互鉴;③要尊重世界文化的多样性,推动全人类文化的交融与发展,构建人类命运共同体。

27、(12分)答案:(1)表现:匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原;部分北方人民南迁。

影响:日耳曼人进入西罗马帝国,并建立法兰克等国家;西罗马帝国灭亡;封君封臣制度建立;欧洲进入封建社会。

(2)示例:人口迁移推动经济发展阐释:19世纪,工业革命后英国移民大洋洲,英国开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。1851年在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。华工被运往美洲、大洋洲等地,华工的辛勤劳动,促进了当地的开发。明清到民国时期,中国东南沿海的民众为谋生,“下南洋”,从事经商、手工业、农业,促进了当地经济的发展;20世纪,南欧、北非、东南亚、拉丁美洲移民北美和大洋洲,推动了发达地区资本主义经济发展;20世纪七八十年代,非洲劳动力涌向中东产油国,促进中东地区的石油工业快速发展;亚非移民日本及亚洲新兴工业国家,20世纪90年代,东欧国家人口向西欧、北美迁移,助力当地经济发展。总之,人口迁移,意味着丰富的人力资源,推动经济发展。

28、(12分)答案:(1)原因:工业化进程不断推进,生活水平提高;医疗水平提高,人口死亡率下降;社会保障体系的建立与完善(“福利国家”的建立);中立国的政治立场使瑞典免受两次世界大战波及;外来人口的流入。

(2)特征:人口流动性增强。

成因:社会主义市场经济的发展;城市化进程加快;交通运输的便捷;教育水平提高;国家政策的影响。

(3)影响:促进了文化交融;增强了文化认同;推动了文化多样性。

论述题(13分)

29、答案:示例:

论题:气候变化对北方少数民族产生重大影响。

论证:寒冷气候对漠北的游牧民族和东北的游猎民族产生了不同的影响。气候转冷时,蒙古高原的自然环境变得恶劣,生活在此的游牧民族势力衰落。在第二个寒冷期,蒙古高原的匈奴分裂,南匈奴归顺东汉,北匈奴西迁;在第四个寒冷期,蒙古人建立的元朝被推翻,被迫退回长城以北。东北地区的游猎民族在寒冷期势力壮大。在第三个寒冷期,来自东北的女真建立金,对南宋王朝造成了巨大的压力;在第四个寒冷期,东北的满洲逐渐强大,1644年清军入关后建立统一的中央王朝。

结论:气候对北方少数民族的兴衰有着关键作用,极大地影响了中国的历史发展进程。

同课章节目录