【三维设计】高中语文 专题三 今生今世的证据课件 苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 【三维设计】高中语文 专题三 今生今世的证据课件 苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 814.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

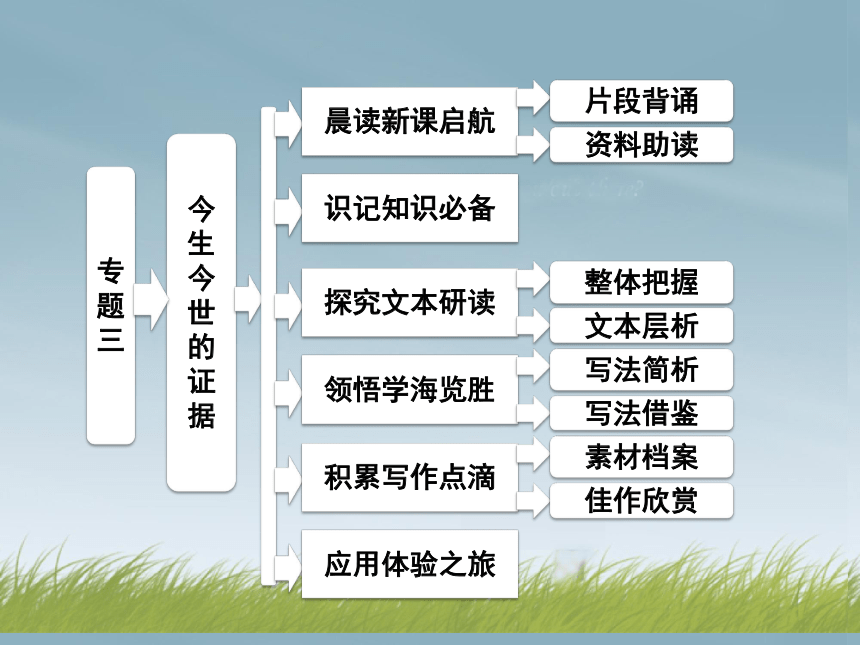

课件67张PPT。今生今世的证据晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析素材档案佳作欣赏专题三写法简析写法借鉴家 乡 美

1.我的心像一只小鸟,从哨音里展翅飞出去,飞过迷蒙的烟水,苍茫的群山,停落在故乡熟悉的大榕树上。我仿佛又看到那高大魁梧的躯干,鬈曲飘拂的长须和浓得化不开的团团绿云;看到春天新长的嫩叶,迎着金黄的阳光,透明如片片碧玉,在袅袅的风中晃动如耳坠,摇落一串串晶莹的露珠。 我怀念从故乡的后山流下来、流过榕树旁的清澈的小溪,溪水中彩色的鹅卵石,到溪畔洗衣和汲水的少女,在水面嘎嘎嘎地追逐欢笑的鸭子;我怀念榕树下洁白的石桥,桥头兀立的刻字的石碑,桥栏杆上被人抚摸光滑了的小石狮子。那汩汩的溪水流走了我童年的岁月,那古老的石桥镌刻着我深深的记忆,记忆里的故事有榕树的叶子一样多………

——《故乡的榕树》 2.我的家在烟雨蒙蒙的南方,芦苇是那里最常见的植物。孔子曾说:智者乐水,仁者乐山。无疑芦苇就是智者了。它们常常绿茫茫地长满整个河道,望着它们,我常常就会被一种神奇的凉爽和神秘的幽静折服。荡中的芦苇和水草犹如林凤眠笔下那美丽的画,优雅地在云中舞蹈,婀娜多姿。芦苇荡里有红色的浆果,绿莹莹的水草,轻盈穿梭的游鱼和柔细如丝的水蛇,它们在芦苇的庇护下过着自己快乐的日子。 我深深爱着那片随风轻摆的墨绿。它们散发着让我心醉的清香,那沙沙的风吹苇叶声在我听来宛如天籁之声,它能让我浮躁的心回归到最纯真的状态,它常常唤醒我对童年的回忆,让我想起幼时的伙伴,我觉得我的生命就在那片水里面。

——《故乡的芦苇》 刘亮程,1962年生,新疆沙湾人。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。种过地,当过十几年农机管理员,劳动之余写点文字,几乎所有文字都在写自己生活多年的一个村子。

著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》等。散文集《一个人的村庄》在1999年引起巨大反响,被誉为“20世纪最后的文学景观”。 刘亮程生活在一个人畜共居的村子里,房子被风吹旧,太阳将人和牲畜晒老,所有事情都按自己的意志伸叶展枝。作者在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存。本文就是在这种背景下写成的。

作者这样说过:“故乡对于我,它不仅是出生地,还是一个人的生存和精神居所。现在我已经到了乌鲁木齐,有时候想着想着,好像又回到了那里,回到那种生存中,好像是一个人死后又重返世间,看到那些自己想过、抚摸过的事物,那些东西太珍贵了。有时候我都觉得自己用了那么漫长的岁月,去经历那么一点点东西,怎么忍心写出来,写出一句话都觉得心疼。我有时觉得自己是一个生活在时间之外的人,看着一个村庄、一代人一代人在流逝,我就站在时光之外看着他们。”ɡòuhānɡháijìnquéchàxiànɡhànɡqiāo qiāoqiǎoquānjuànjuānxùchù骸骇嘹瞭垢诟恒桓刷涮拆折三、用准词语

(一)词语辨析

1.怜惜 怜悯怜惜怜悯2.熟悉 熟习熟悉熟习 (二)词语解释

1.词义理解

(1)一干二净:形容干净整洁或一点儿也不剩。

(2)悄无声息:静悄悄的没有一点声息,形容十分寂静,也比喻非常隐秘。 “悄无声息”运用不当,该成语修饰“大风”不合逻辑。“一干二净”运用恰当。 本文是一篇有关故乡的散文,与其他乡思作品不同的是作者没有过多地去抒情,而是情感深藏不露,多少显得克制、理智。作者突破时空限制,凸显村庄的沧桑巨变,揭示

“家园废失,所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之

途”这一主旨,文笔深沉,主旨厚重。“今生今世的证据”的含义是把自己所怀念的、生活过的村庄的近乎自然状态的事物及自己相关的生活经历作为自己生命历程的见证。[内容提要][结构概览]一、阅读课文第4~6段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第4段“我也会对以往的一切产生怀疑”,请用简洁的语言概括作者在这一段中对以往的哪些东西会产生怀疑。[对应考点:筛选信息] 提示:(1)大地深处的大风;(2)夜晚鸣叫的大鸟;(3)黑寂的村巷;(4)自己的大榆树;(5)恒久明亮的月光。 2.第4段中作者连用七个问句、六个“真的”,它们各有怎样的表达效果?[对应考点:鉴赏语言效果] 提示:作者连用七个问句来深刻表现“我”对以往的一切产生的怀疑,即消失的过去无法证明,充分表现了对故乡生活的深深依恋。连用六个“真的”,气势连贯,有力地表现了以往生活的真实性,突出失去证据后的无奈。3.第6段连用四个“没有”,其用意何在?[对应考点:理解表达作用] 提示:连用四个“没有”,用排比的形式来强调故乡所遗留的事物会见证自己过去的存在,是作者今生今世的证据。 4.第6段最后“即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证”这句话的含意应如何理解?[对应考点:理解句意] 提示:“内心的生存”指人内心丰富的精神生活。如果人的“内心的生存”找不到依凭,那么就会产生空虚感和漂泊感,即“精神的流浪”,曾经的生活最终还是会消失,但过去的生活经历已经成为每个人心中独特的感受,永远存在于每个人的内心之中。二、阅读课文第7~9段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.第7段最后“一个土坑漫长等待的是什么”这句话中,“土坑”等待的究竟是什么呢?[对应考点:分析句子含意] 提示:土从土坑里出来变成了墙,但随着时间的推移,土墙在慢慢地被磨蚀,终有一天它不再风光,还要回归到土坑里,土坑就这样默默地等待它的回归。这就像游子要离乡却最终又要归乡一样,我们的思想也终究要有皈依之处。 6.“但我却不知道这一切面目全非、行将消失时”,又写了“公鸡”和“老狗”,有什么寓意?[对应考点:把握形象的作用] 提示:作者写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”、“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的实际上是这样一个意思,在故乡面目全非、行将消失时,作者在问:“家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?”根本上还是写那难忘的乡愁。只是在这里,作者把乡愁变成了大公鸡和黑狗,更具体形象了而已。 7.第9段这句话寓意深刻,应该如何理解?在全文中起什么作用?[对应考点:理解句意] 提示:万物都在消亡之中,如果我们不去珍惜它,它就会在我们的记忆中消失。作为我们成长之地的家园应该是我们的精神财富和思想源泉,如果它们消失了,我们的精神就会变得空虚,没有依附。最后一段是对全文的总结,是全文主题的升华。 1.平淡的叙述中,透出人世间的哲理和生命的意义

每个人都期望着回归自己的精神家园,就如风中的院门那样,在一开一合地等待着你回家的步履。生命就像一场风。我们不知道刮过一个人的这场风什么时候停。作者从破旧的门洞和窗口,看到了昔日那贫困的童年。我们要从那些凝重的文字里,领略到他对人生的深刻理解。 2.用形象的语言表达抽象的感情

情感是抽象的,只有通过具体的形象才能让人感知。本文通过回忆,用真实具体的形象,见证自己曾经的生活,把难以舍弃的乡情乡愁变成了“一只大鸟在夜晚的叫声”、“沿着那条黑寂的村巷仓皇奔逃”、一棵“大榆树”、“一根拴牛的榆木桩”、照着自家院子的月亮等具体的形象,很好地表达了对故乡的依恋。 3.细腻独特的场景描写

作者在这篇散文中对场景的描写非常细腻,而且这种描写是浸透了作者的感情的。一般地说,情感、意义,以至过去的生活,特别是“一个人内心的生存”,都是抽象的,无法把握的,它们必须通过具体的物、具体的场景才能表现出来,而物与场景总是个人化的,是个人感觉的延伸,它成了作者生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“大地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这就是故乡对每一个人来说都存在着不可替代的意义的道理所在。[技法指导]如何描写场景

1.要以人物的活动为中心

场面描写是特定环境中人物活动的描写,而且主要是以人物活动为中心的“动态”的描写。因此,场面描写重点并不在于周围的环境,而要求以人物的活动为中心,展示人物彼此之间的关系,表现人物的精神面貌。 2.要分清主次,理清头绪

场面不论大小,往往都是人物众多,事件繁杂。因此,必须理清头绪,要有主有次,有详有略,有层次、有条理地展开描写。

3.要写出特定场合的气氛

任何场面都是在某种特定的气氛下展开的,没有特定气氛的场面是不存在的。场面描写,要求通过一定环境中人物活动的描写,表现出特定场合和或喜或悲的气氛。写出场面的气氛,实际上就是写出场面中人的活动和感情。 4.要运用点面结合的写法

一个场面由许多人和事组成,叙述的时候可以采用点面结合的写法。先对整个场面作概括的描述,然后再写几个有代表性的人或事。这样,既能给人完整的印象,又有具体的感受。

描写场面时,应尽可能做到点面结合,如果平均使用笔墨,那只能罗列现象,平铺直叙,很难将场面写活的。[尝试运笔] 在刘亮程眼中,那一岁一枯荣的野草,濒临倒塌的土墙,墙角的烟道和锅头,一只破瓦片,一小块泥皮,以及泥皮上的烟垢和灰,朽在墙中的木和铁钉等等都是他“今生今世的证据”。那么,你“今生今世的证据”又是什么?请以“我今生今世的证据”为题,写一篇短文。要求:以细腻的笔触描写一些场景,不少于200字。 参考示例:

我今生今世的证据

那条离我远去的河流并没有消失。在夜深人静时分,当思绪飘过窗外森林般的高楼、流水般的车辆,我分明瞥见了匍匐在故乡原野上的河流——大青河。

大青河在我还没有出生前就在流淌,从容而安静。这大地澎湃的血脉,用丰腴的躯体滋养着身边的一草一木和善良朴实的人们。那些粮食和瓜果是她结出的沉甸甸的果实,其中还有我这枚不太饱满的“果子”。 清明澄澈的河水上面漂浮着几根水草,河水亲吻着堤岸。河岸边那一串串数不清的脚印中分明还有我稚嫩的几只。从小学到初中,我都是沿着河岸步行上学。循着河岸,雀跃奔跑一阵,胡乱踢腾一番,顺手“拈花惹草”,拾拣石子打水漂。长长的河岸被我走得短短的。从春天走到秋天,从少年走进回忆。 “天空没有翅膀的痕迹,但我已飞过。”人行走在这个世上,记忆是唯一的行李。大青河,你已经融入我的身体,流淌在血液中,深入进骨髓里。在这个容易迷失的世界,你就是我今生今世的证据!课内素材 刘亮程在最平常、最平凡的农村生活细节中,舒展开自己深沉的生命体验。他的文字像是被放到一条清澈透明的小河里淘洗过一样,但洗尽铅华的文字里又有一种厚重:故乡是“我”今生今世的证据。“一只大鸟在夜晚的叫声”,“一棵自己的大榆树”,“一根拴牛的榆木桩”,“以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”,“一条老死窝中的黑狗”,“每个午后都照在门框上的那一缕夕阳”,这些都是作者过去生活的见证。如果“我”不想忘记过去的生活,就需要它们来证明,而一个人要想将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地留存在记忆中,成为人的精神财富和思想资源。只有这样,“家园”才不会废失。正如作者自己说:“故乡对于我,它不仅是出生地,还是一个人的生存和精神居所。”

应用角度:“乡村”“精神家园”“生命的证据”等。[应用片段]

初以为,乡村便是童话的乐园。它褪去了城市的浮华,洗尽了尘世的繁杂。它也许是梵高画布上的阿尔,有明镜般纯粹的蓝天,有油彩般绚烂的花海,那金黄的向日葵在阳光的哺育下长出希望的种子;它也许是陶潜诗中的田园,在雾气迷蒙中演绎着仙侣的故事,斜斜的日光轻洒,真是悠然悠游。 那只是诗中画中的乡村,当我们真实地走进乡村,用心去感知乡村,才知道乡村是刘亮程笔下的“以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”,是“一条老死窝中的黑狗”,是“每个午后都照在门框上的那一缕夕阳”……是远望去,土地上那个佝偻的背影,在朝夕间,在春秋中,在这片土地上耗尽心力。他在这片土地上成长,他的汗水滋养了这片土地;他在这片土地上学会坚强,他的脚步坚实了这片土地;他生于黄土又归于黄土,世世代代,生生不息。 感受乡村,感受农耕文明跳动的脉搏,感受中国最浑厚的呐喊;感受那片土地的厚重,感受那片土地浸润的血汗;感受中国农民最淳朴的执著与坚忍,感受中国农民所经历的苦痛与无奈。鲜活素材 最近,一篇小学生作文在网上流传,作文中提到:“自己就像是爸爸妈妈的‘宠物’,每天在房子、车子、教室3个大笼子里养着,不知道什么时候才能被‘放生’。”如今不少家长都把孩子当成宠物来养,在物质上“贵养”孩子,尽量满足孩子物质上的所有要求;但是在精神上却“贱养”孩子,没有尊重孩子“人性”的一面。

对此,有关家庭教育专家表示,家长在孩子的成长过程中应该“以孩子为本”,重视孩子的“生存权”和“发展权”。 [热评] 家长把孩子当成宠物来养,其中最根本的原因就是漠视孩子的权利。一是父母侵害了孩子的生存权。主要表现是过度关注孩子的学习,热衷给孩子“加码”;有些父母粗暴管教,家庭失和,成为孩子健康生存和发展的障碍。二是父母习惯“以成人为本”,而不是“以孩子为本”,忽视孩子的发展权。三是剥夺孩子的参与权。只有这三种失当行为得以纠正,才能避免这种情况的发生。此外,只有家长“好好学习”,孩子才能“天天向上”。有很多家长以为自己什么都比孩子懂,才导致把孩子养成了“宠物”。 每一个问题孩子的背后,都有一个问题家庭,家长只有时时反省,细心检点,认真学习,才能尊重孩子“人性”的一面。后现代乡愁

周国文

城市不是乡愁的产地,城市只是埋葬乡愁的坟场。我们周游在后现代的工业城市,难觅经典永恒的乡愁。如果说这个世界上还有令人一见倾心的乡愁,那它一定是逃离了都会,偷偷生长在被现代人遗忘的高山之巅的乡舍与内陆深处的村庄。因为乡愁萌芽在朴素的地方,乡愁生发在辽阔的原野。 我们习惯了艳遇的邂逅,我们熟悉热闹的表情,我们喜爱虚荣的狂欢,我们热吻时尚的盛宴。我们满足于坐在摩天大楼的落地玻璃窗后面欣赏街市摩肩接踵的人流,我们愉快地目睹霓虹灯随着夜幕中卖醉的俊男靓女的一声声欢歌把明天统统照亮。我们已经多久没有欣赏过日出的壮观了,猜测下一次雪飘飘的迷乱又会是多么玄奥的幸福。 数字化时代,我们的理想还能透过那把青春期的木吉他唱出年轻时的浪漫与激情吗?我们大学殿堂的草稿纸还留有纯真的温度,而那把磨损了笔尖的钢笔还能题下爱的允诺与告白吗?我们足以自豪的晓风残月似乎已被灯红酒绿的夜生活撕碎了,我们漫步凭吊的阳光故道还会有英雄出关的回眸吗?才子死了,佳人也不知流落到何方,只剩伤心的故事还依稀在流传。可堪玩味的心情之物是否也越变越孤独。 回到故乡,去采撷你多年不见的信物吧!桃花几朵,柳枝一段,荷叶片片,野菊满园。我们的性情就像第一封情书初绽露出快乐的现场版,那时的感觉一定美丽极了。可惜农村是愈加的回不去了,不是路途遥远行程不便,而是城市的点点滴滴让你我越来越忘了回家的路。 乡愁被不可救药地当成商品出卖,旅游线路图明确标示了乡愁的方向吗?摆在超市货架上的家乡米酿有少年离家那一晚的甘醇吗?站在桥头日复一日等待的小芳会迎来情歌的传唱却永远等不来远走的爱人。农家饭庄的田园美食醉倒城里人却丝毫无助于我们对知青生活的爽朗回忆,因为这一切都是用等价交换的金钱换来的。 乡愁,或许是儿时越飞越高的风筝,或许是“慈母手中线,游子身上衣”,或许是长河秋月落日余晖,或许是征人此去忆君长安。别样的况味,一样的离愁别绪,它是在自我感悟中步步提升的一种直面人生的书写。它不应该最终沦为城市博物馆里供人赏玩的历史珍藏。它是过去、现在与未来的交织共鸣,就像一条绵延在人类记忆里的河流穿越历史的烟尘而来,那样的奇诡,那样的卓绝。 乡愁是对现实主义的一种反动,是在世俗的柴米油盐酱醋茶之上的一种浪漫出逃。也许我们可以说乡愁就是一匹罗曼蒂克的思想骏马在故乡与他乡之间的赛跑。它是“马伫塞外雄关,望天山怀张骞”、“车过河北高阳,临易水追荆轲”的别样思绪。毕竟乡愁的存在,是一种幸福的燃烧,是甘甜的烛光照亮脚下的路。 就像在万千的地名中上苍独独让我选择了故乡一样,乡愁不老,乡愁馨香,我们“怀着乡愁寻找家园”不正是永续不灭的精神皈依?乡愁,让你我在沉思的瞬间总会想起梦中萦绕千回呼唤千回的那个芳名。这是人世间最不朽的绿叶,它骄傲地立足,尽管忧伤,却不改灿烂。风吹云动中,永留有“我思故我在”的魅力。 [赏析] 《后现代乡愁》是一篇文化随笔,重在分析和解构乡愁,文章中的“后现代”是指飞速发展的“数字化时代”的工业城市,与之相对的是记忆中的浪漫青春和田园故乡。“城市不是乡愁的产地”,这个论断显得突兀而尖锐,作者的看法是因为许多人“满足”于住在城市里,而“乡愁被不可救药地当成商品出卖”,没有了乡愁“朴素”的本质,只会导致心灵的“迷乱”和“孤独”,实际上这就是对无根文化的批判。因此他呼吁“幸福的燃烧”的美丽乡愁的来临,也是他对传统文化的盛情邀请。

1.我的心像一只小鸟,从哨音里展翅飞出去,飞过迷蒙的烟水,苍茫的群山,停落在故乡熟悉的大榕树上。我仿佛又看到那高大魁梧的躯干,鬈曲飘拂的长须和浓得化不开的团团绿云;看到春天新长的嫩叶,迎着金黄的阳光,透明如片片碧玉,在袅袅的风中晃动如耳坠,摇落一串串晶莹的露珠。 我怀念从故乡的后山流下来、流过榕树旁的清澈的小溪,溪水中彩色的鹅卵石,到溪畔洗衣和汲水的少女,在水面嘎嘎嘎地追逐欢笑的鸭子;我怀念榕树下洁白的石桥,桥头兀立的刻字的石碑,桥栏杆上被人抚摸光滑了的小石狮子。那汩汩的溪水流走了我童年的岁月,那古老的石桥镌刻着我深深的记忆,记忆里的故事有榕树的叶子一样多………

——《故乡的榕树》 2.我的家在烟雨蒙蒙的南方,芦苇是那里最常见的植物。孔子曾说:智者乐水,仁者乐山。无疑芦苇就是智者了。它们常常绿茫茫地长满整个河道,望着它们,我常常就会被一种神奇的凉爽和神秘的幽静折服。荡中的芦苇和水草犹如林凤眠笔下那美丽的画,优雅地在云中舞蹈,婀娜多姿。芦苇荡里有红色的浆果,绿莹莹的水草,轻盈穿梭的游鱼和柔细如丝的水蛇,它们在芦苇的庇护下过着自己快乐的日子。 我深深爱着那片随风轻摆的墨绿。它们散发着让我心醉的清香,那沙沙的风吹苇叶声在我听来宛如天籁之声,它能让我浮躁的心回归到最纯真的状态,它常常唤醒我对童年的回忆,让我想起幼时的伙伴,我觉得我的生命就在那片水里面。

——《故乡的芦苇》 刘亮程,1962年生,新疆沙湾人。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。种过地,当过十几年农机管理员,劳动之余写点文字,几乎所有文字都在写自己生活多年的一个村子。

著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》等。散文集《一个人的村庄》在1999年引起巨大反响,被誉为“20世纪最后的文学景观”。 刘亮程生活在一个人畜共居的村子里,房子被风吹旧,太阳将人和牲畜晒老,所有事情都按自己的意志伸叶展枝。作者在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存。本文就是在这种背景下写成的。

作者这样说过:“故乡对于我,它不仅是出生地,还是一个人的生存和精神居所。现在我已经到了乌鲁木齐,有时候想着想着,好像又回到了那里,回到那种生存中,好像是一个人死后又重返世间,看到那些自己想过、抚摸过的事物,那些东西太珍贵了。有时候我都觉得自己用了那么漫长的岁月,去经历那么一点点东西,怎么忍心写出来,写出一句话都觉得心疼。我有时觉得自己是一个生活在时间之外的人,看着一个村庄、一代人一代人在流逝,我就站在时光之外看着他们。”ɡòuhānɡháijìnquéchàxiànɡhànɡqiāo qiāoqiǎoquānjuànjuānxùchù骸骇嘹瞭垢诟恒桓刷涮拆折三、用准词语

(一)词语辨析

1.怜惜 怜悯怜惜怜悯2.熟悉 熟习熟悉熟习 (二)词语解释

1.词义理解

(1)一干二净:形容干净整洁或一点儿也不剩。

(2)悄无声息:静悄悄的没有一点声息,形容十分寂静,也比喻非常隐秘。 “悄无声息”运用不当,该成语修饰“大风”不合逻辑。“一干二净”运用恰当。 本文是一篇有关故乡的散文,与其他乡思作品不同的是作者没有过多地去抒情,而是情感深藏不露,多少显得克制、理智。作者突破时空限制,凸显村庄的沧桑巨变,揭示

“家园废失,所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之

途”这一主旨,文笔深沉,主旨厚重。“今生今世的证据”的含义是把自己所怀念的、生活过的村庄的近乎自然状态的事物及自己相关的生活经历作为自己生命历程的见证。[内容提要][结构概览]一、阅读课文第4~6段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第4段“我也会对以往的一切产生怀疑”,请用简洁的语言概括作者在这一段中对以往的哪些东西会产生怀疑。[对应考点:筛选信息] 提示:(1)大地深处的大风;(2)夜晚鸣叫的大鸟;(3)黑寂的村巷;(4)自己的大榆树;(5)恒久明亮的月光。 2.第4段中作者连用七个问句、六个“真的”,它们各有怎样的表达效果?[对应考点:鉴赏语言效果] 提示:作者连用七个问句来深刻表现“我”对以往的一切产生的怀疑,即消失的过去无法证明,充分表现了对故乡生活的深深依恋。连用六个“真的”,气势连贯,有力地表现了以往生活的真实性,突出失去证据后的无奈。3.第6段连用四个“没有”,其用意何在?[对应考点:理解表达作用] 提示:连用四个“没有”,用排比的形式来强调故乡所遗留的事物会见证自己过去的存在,是作者今生今世的证据。 4.第6段最后“即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证”这句话的含意应如何理解?[对应考点:理解句意] 提示:“内心的生存”指人内心丰富的精神生活。如果人的“内心的生存”找不到依凭,那么就会产生空虚感和漂泊感,即“精神的流浪”,曾经的生活最终还是会消失,但过去的生活经历已经成为每个人心中独特的感受,永远存在于每个人的内心之中。二、阅读课文第7~9段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.第7段最后“一个土坑漫长等待的是什么”这句话中,“土坑”等待的究竟是什么呢?[对应考点:分析句子含意] 提示:土从土坑里出来变成了墙,但随着时间的推移,土墙在慢慢地被磨蚀,终有一天它不再风光,还要回归到土坑里,土坑就这样默默地等待它的回归。这就像游子要离乡却最终又要归乡一样,我们的思想也终究要有皈依之处。 6.“但我却不知道这一切面目全非、行将消失时”,又写了“公鸡”和“老狗”,有什么寓意?[对应考点:把握形象的作用] 提示:作者写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”、“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的实际上是这样一个意思,在故乡面目全非、行将消失时,作者在问:“家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?”根本上还是写那难忘的乡愁。只是在这里,作者把乡愁变成了大公鸡和黑狗,更具体形象了而已。 7.第9段这句话寓意深刻,应该如何理解?在全文中起什么作用?[对应考点:理解句意] 提示:万物都在消亡之中,如果我们不去珍惜它,它就会在我们的记忆中消失。作为我们成长之地的家园应该是我们的精神财富和思想源泉,如果它们消失了,我们的精神就会变得空虚,没有依附。最后一段是对全文的总结,是全文主题的升华。 1.平淡的叙述中,透出人世间的哲理和生命的意义

每个人都期望着回归自己的精神家园,就如风中的院门那样,在一开一合地等待着你回家的步履。生命就像一场风。我们不知道刮过一个人的这场风什么时候停。作者从破旧的门洞和窗口,看到了昔日那贫困的童年。我们要从那些凝重的文字里,领略到他对人生的深刻理解。 2.用形象的语言表达抽象的感情

情感是抽象的,只有通过具体的形象才能让人感知。本文通过回忆,用真实具体的形象,见证自己曾经的生活,把难以舍弃的乡情乡愁变成了“一只大鸟在夜晚的叫声”、“沿着那条黑寂的村巷仓皇奔逃”、一棵“大榆树”、“一根拴牛的榆木桩”、照着自家院子的月亮等具体的形象,很好地表达了对故乡的依恋。 3.细腻独特的场景描写

作者在这篇散文中对场景的描写非常细腻,而且这种描写是浸透了作者的感情的。一般地说,情感、意义,以至过去的生活,特别是“一个人内心的生存”,都是抽象的,无法把握的,它们必须通过具体的物、具体的场景才能表现出来,而物与场景总是个人化的,是个人感觉的延伸,它成了作者生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“大地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这就是故乡对每一个人来说都存在着不可替代的意义的道理所在。[技法指导]如何描写场景

1.要以人物的活动为中心

场面描写是特定环境中人物活动的描写,而且主要是以人物活动为中心的“动态”的描写。因此,场面描写重点并不在于周围的环境,而要求以人物的活动为中心,展示人物彼此之间的关系,表现人物的精神面貌。 2.要分清主次,理清头绪

场面不论大小,往往都是人物众多,事件繁杂。因此,必须理清头绪,要有主有次,有详有略,有层次、有条理地展开描写。

3.要写出特定场合的气氛

任何场面都是在某种特定的气氛下展开的,没有特定气氛的场面是不存在的。场面描写,要求通过一定环境中人物活动的描写,表现出特定场合和或喜或悲的气氛。写出场面的气氛,实际上就是写出场面中人的活动和感情。 4.要运用点面结合的写法

一个场面由许多人和事组成,叙述的时候可以采用点面结合的写法。先对整个场面作概括的描述,然后再写几个有代表性的人或事。这样,既能给人完整的印象,又有具体的感受。

描写场面时,应尽可能做到点面结合,如果平均使用笔墨,那只能罗列现象,平铺直叙,很难将场面写活的。[尝试运笔] 在刘亮程眼中,那一岁一枯荣的野草,濒临倒塌的土墙,墙角的烟道和锅头,一只破瓦片,一小块泥皮,以及泥皮上的烟垢和灰,朽在墙中的木和铁钉等等都是他“今生今世的证据”。那么,你“今生今世的证据”又是什么?请以“我今生今世的证据”为题,写一篇短文。要求:以细腻的笔触描写一些场景,不少于200字。 参考示例:

我今生今世的证据

那条离我远去的河流并没有消失。在夜深人静时分,当思绪飘过窗外森林般的高楼、流水般的车辆,我分明瞥见了匍匐在故乡原野上的河流——大青河。

大青河在我还没有出生前就在流淌,从容而安静。这大地澎湃的血脉,用丰腴的躯体滋养着身边的一草一木和善良朴实的人们。那些粮食和瓜果是她结出的沉甸甸的果实,其中还有我这枚不太饱满的“果子”。 清明澄澈的河水上面漂浮着几根水草,河水亲吻着堤岸。河岸边那一串串数不清的脚印中分明还有我稚嫩的几只。从小学到初中,我都是沿着河岸步行上学。循着河岸,雀跃奔跑一阵,胡乱踢腾一番,顺手“拈花惹草”,拾拣石子打水漂。长长的河岸被我走得短短的。从春天走到秋天,从少年走进回忆。 “天空没有翅膀的痕迹,但我已飞过。”人行走在这个世上,记忆是唯一的行李。大青河,你已经融入我的身体,流淌在血液中,深入进骨髓里。在这个容易迷失的世界,你就是我今生今世的证据!课内素材 刘亮程在最平常、最平凡的农村生活细节中,舒展开自己深沉的生命体验。他的文字像是被放到一条清澈透明的小河里淘洗过一样,但洗尽铅华的文字里又有一种厚重:故乡是“我”今生今世的证据。“一只大鸟在夜晚的叫声”,“一棵自己的大榆树”,“一根拴牛的榆木桩”,“以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”,“一条老死窝中的黑狗”,“每个午后都照在门框上的那一缕夕阳”,这些都是作者过去生活的见证。如果“我”不想忘记过去的生活,就需要它们来证明,而一个人要想将他生命的物质痕迹全部留住是不可能的,但它们会长久地留存在记忆中,成为人的精神财富和思想资源。只有这样,“家园”才不会废失。正如作者自己说:“故乡对于我,它不仅是出生地,还是一个人的生存和精神居所。”

应用角度:“乡村”“精神家园”“生命的证据”等。[应用片段]

初以为,乡村便是童话的乐园。它褪去了城市的浮华,洗尽了尘世的繁杂。它也许是梵高画布上的阿尔,有明镜般纯粹的蓝天,有油彩般绚烂的花海,那金黄的向日葵在阳光的哺育下长出希望的种子;它也许是陶潜诗中的田园,在雾气迷蒙中演绎着仙侣的故事,斜斜的日光轻洒,真是悠然悠游。 那只是诗中画中的乡村,当我们真实地走进乡村,用心去感知乡村,才知道乡村是刘亮程笔下的“以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”,是“一条老死窝中的黑狗”,是“每个午后都照在门框上的那一缕夕阳”……是远望去,土地上那个佝偻的背影,在朝夕间,在春秋中,在这片土地上耗尽心力。他在这片土地上成长,他的汗水滋养了这片土地;他在这片土地上学会坚强,他的脚步坚实了这片土地;他生于黄土又归于黄土,世世代代,生生不息。 感受乡村,感受农耕文明跳动的脉搏,感受中国最浑厚的呐喊;感受那片土地的厚重,感受那片土地浸润的血汗;感受中国农民最淳朴的执著与坚忍,感受中国农民所经历的苦痛与无奈。鲜活素材 最近,一篇小学生作文在网上流传,作文中提到:“自己就像是爸爸妈妈的‘宠物’,每天在房子、车子、教室3个大笼子里养着,不知道什么时候才能被‘放生’。”如今不少家长都把孩子当成宠物来养,在物质上“贵养”孩子,尽量满足孩子物质上的所有要求;但是在精神上却“贱养”孩子,没有尊重孩子“人性”的一面。

对此,有关家庭教育专家表示,家长在孩子的成长过程中应该“以孩子为本”,重视孩子的“生存权”和“发展权”。 [热评] 家长把孩子当成宠物来养,其中最根本的原因就是漠视孩子的权利。一是父母侵害了孩子的生存权。主要表现是过度关注孩子的学习,热衷给孩子“加码”;有些父母粗暴管教,家庭失和,成为孩子健康生存和发展的障碍。二是父母习惯“以成人为本”,而不是“以孩子为本”,忽视孩子的发展权。三是剥夺孩子的参与权。只有这三种失当行为得以纠正,才能避免这种情况的发生。此外,只有家长“好好学习”,孩子才能“天天向上”。有很多家长以为自己什么都比孩子懂,才导致把孩子养成了“宠物”。 每一个问题孩子的背后,都有一个问题家庭,家长只有时时反省,细心检点,认真学习,才能尊重孩子“人性”的一面。后现代乡愁

周国文

城市不是乡愁的产地,城市只是埋葬乡愁的坟场。我们周游在后现代的工业城市,难觅经典永恒的乡愁。如果说这个世界上还有令人一见倾心的乡愁,那它一定是逃离了都会,偷偷生长在被现代人遗忘的高山之巅的乡舍与内陆深处的村庄。因为乡愁萌芽在朴素的地方,乡愁生发在辽阔的原野。 我们习惯了艳遇的邂逅,我们熟悉热闹的表情,我们喜爱虚荣的狂欢,我们热吻时尚的盛宴。我们满足于坐在摩天大楼的落地玻璃窗后面欣赏街市摩肩接踵的人流,我们愉快地目睹霓虹灯随着夜幕中卖醉的俊男靓女的一声声欢歌把明天统统照亮。我们已经多久没有欣赏过日出的壮观了,猜测下一次雪飘飘的迷乱又会是多么玄奥的幸福。 数字化时代,我们的理想还能透过那把青春期的木吉他唱出年轻时的浪漫与激情吗?我们大学殿堂的草稿纸还留有纯真的温度,而那把磨损了笔尖的钢笔还能题下爱的允诺与告白吗?我们足以自豪的晓风残月似乎已被灯红酒绿的夜生活撕碎了,我们漫步凭吊的阳光故道还会有英雄出关的回眸吗?才子死了,佳人也不知流落到何方,只剩伤心的故事还依稀在流传。可堪玩味的心情之物是否也越变越孤独。 回到故乡,去采撷你多年不见的信物吧!桃花几朵,柳枝一段,荷叶片片,野菊满园。我们的性情就像第一封情书初绽露出快乐的现场版,那时的感觉一定美丽极了。可惜农村是愈加的回不去了,不是路途遥远行程不便,而是城市的点点滴滴让你我越来越忘了回家的路。 乡愁被不可救药地当成商品出卖,旅游线路图明确标示了乡愁的方向吗?摆在超市货架上的家乡米酿有少年离家那一晚的甘醇吗?站在桥头日复一日等待的小芳会迎来情歌的传唱却永远等不来远走的爱人。农家饭庄的田园美食醉倒城里人却丝毫无助于我们对知青生活的爽朗回忆,因为这一切都是用等价交换的金钱换来的。 乡愁,或许是儿时越飞越高的风筝,或许是“慈母手中线,游子身上衣”,或许是长河秋月落日余晖,或许是征人此去忆君长安。别样的况味,一样的离愁别绪,它是在自我感悟中步步提升的一种直面人生的书写。它不应该最终沦为城市博物馆里供人赏玩的历史珍藏。它是过去、现在与未来的交织共鸣,就像一条绵延在人类记忆里的河流穿越历史的烟尘而来,那样的奇诡,那样的卓绝。 乡愁是对现实主义的一种反动,是在世俗的柴米油盐酱醋茶之上的一种浪漫出逃。也许我们可以说乡愁就是一匹罗曼蒂克的思想骏马在故乡与他乡之间的赛跑。它是“马伫塞外雄关,望天山怀张骞”、“车过河北高阳,临易水追荆轲”的别样思绪。毕竟乡愁的存在,是一种幸福的燃烧,是甘甜的烛光照亮脚下的路。 就像在万千的地名中上苍独独让我选择了故乡一样,乡愁不老,乡愁馨香,我们“怀着乡愁寻找家园”不正是永续不灭的精神皈依?乡愁,让你我在沉思的瞬间总会想起梦中萦绕千回呼唤千回的那个芳名。这是人世间最不朽的绿叶,它骄傲地立足,尽管忧伤,却不改灿烂。风吹云动中,永留有“我思故我在”的魅力。 [赏析] 《后现代乡愁》是一篇文化随笔,重在分析和解构乡愁,文章中的“后现代”是指飞速发展的“数字化时代”的工业城市,与之相对的是记忆中的浪漫青春和田园故乡。“城市不是乡愁的产地”,这个论断显得突兀而尖锐,作者的看法是因为许多人“满足”于住在城市里,而“乡愁被不可救药地当成商品出卖”,没有了乡愁“朴素”的本质,只会导致心灵的“迷乱”和“孤独”,实际上这就是对无根文化的批判。因此他呼吁“幸福的燃烧”的美丽乡愁的来临,也是他对传统文化的盛情邀请。