【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 景泰蓝的制作同步备课课件 苏教版必修5

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 景泰蓝的制作同步备课课件 苏教版必修5 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 17:11:42 | ||

图片预览

文档简介

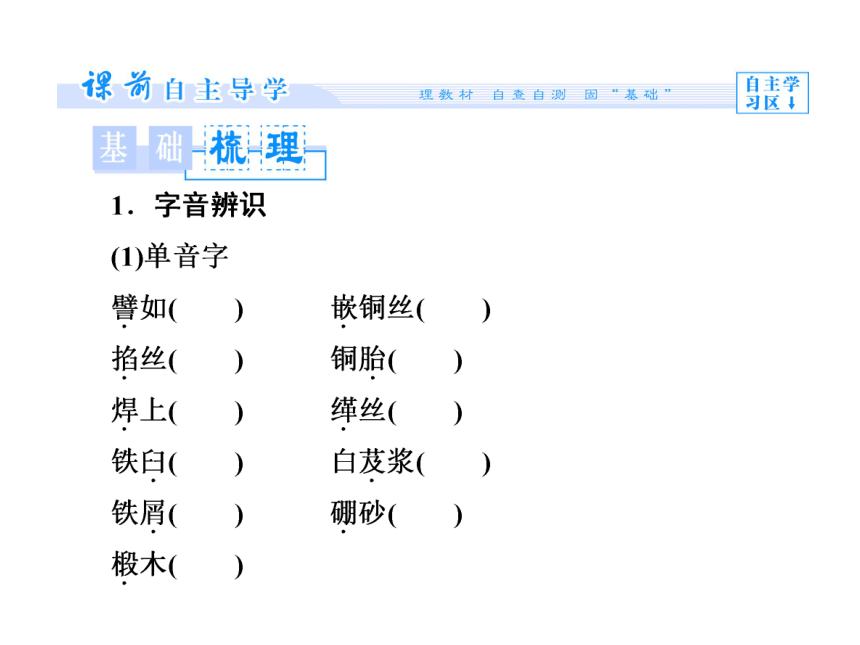

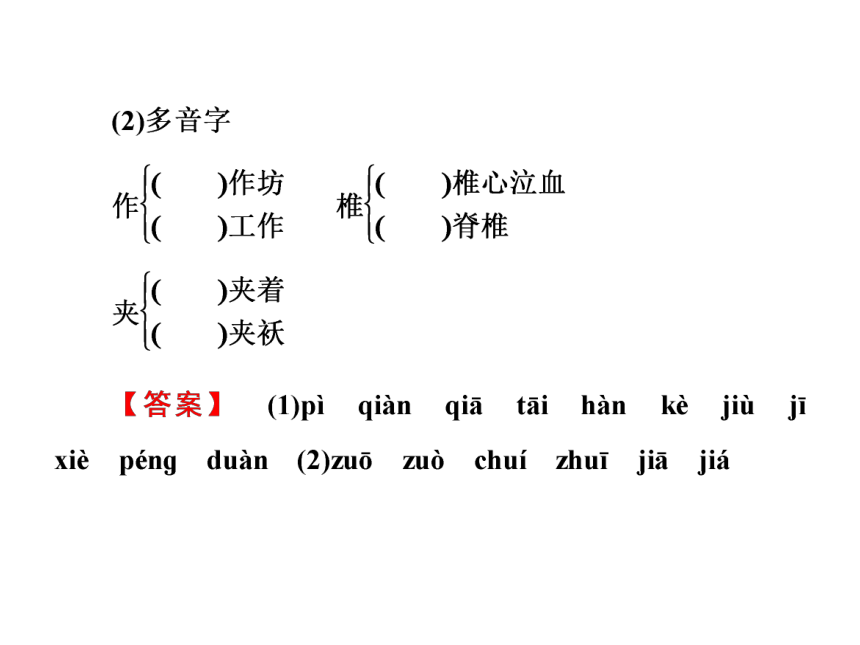

课件113张PPT。3.词语辨析

(1)界限·界线

两者都有“不同事物的分界”的意思。

“界限”有“尽头处”、“限度”之义;“界线”既指“某些事物的边缘”,又用来指“相邻地区(部位)分界的线”。

“界限”所适用的对象一般是抽象的事物;“界线”所适用的对象往往侧重于具体事物。请将正确的词语填在横线上。

①证券投资基金法应该明确规定证券投资活动和证券集资活动管理的________(界线/界限)。

②波士顿市新英格兰水族馆称,这只1磅重的龙虾身体颜色奇特,一侧是橙色,一侧是黑色,色彩________(界线/界限)正好位于身体的中线位置。(2)改良·改善

这两个词都有“改变”的意思。

“改良”指去掉事物的某些缺点,使之更适合要求。

“改善”指改变原有情况使好一些。

请将正确的词语填在横线上。

①随着国家住房保障措施的落实,中低收入家庭的居住条件得到进一步________(改良/改善)。

②看来这种工艺品的制作工艺还得进一步________(改良/改善)。

【答案】 (1)①界限 ②界线 (2)①改善 ②改良【答案】 (1)× “半斤八两”比喻彼此一样,不相上下,多用于贬义,用在此处感彩不对;且“半斤八两”表示相同,而“各有千秋”表示不同,前后矛盾。

(2)× “恰如其分”指说话或办事十分恰当合适,不能陈述句中的“描述”,适用对象错误。

(3)√ “推陈出新”现多指对旧文化进行分析批判,剔除其糟粕,吸取其精华,创造出新的文化。用在此处,符合语境。经历:新中国成立前曾担任过小学、中学和大学教师,当过编辑。20世纪20年代初与茅盾、郑振铎发起组织“文学研究会”。

文学成就:其创作涉及童话、散文、小说等领域,而且发表了多篇指导语文教学的文章,对语文教学和教材的规范化有独特的贡献。他写作态度严肃认真、风格朴素自然、语言洗练优美,有“优秀的语言艺术家”之称。其代表作有:童话《稻草人》、《古代英雄的石像》,短篇小说《五月卅一日急雨中》、《夜》、《多收了三五斗》等,长篇小说《倪焕之》。《景泰蓝的制作》写于1955年3月22日。作者对手工业制品很感兴趣,曾经想写一组文章,把每种手工业品的制作过程记录下来,结果只写了两篇,即本文和《荣宝斋的彩色木刻画》。本文开头提到的“北京市手工业公司实验工厂”,当时位于崇文门外一条胡同的一所破旧的大四合院内。该厂设备非常简陋,几乎全部靠手工操作。 1.阅读全文,找出景泰蓝的制作包括哪几个步骤,作者详写了哪几个步骤,从中可以看出景泰蓝制作的特点是什么?

______________________________________________

______________________________________________【答案】 (1)制作步骤:制胎→掐丝→点蓝→烧蓝→打磨→镀金。

(2)作者详细写了“掐丝”和“点蓝”两个步骤,其余是略写。

(3)特点:制作精细、操作繁琐、手工制作。2.作者在说明的时候是按照景泰蓝的制作顺序进行的,为什么不将掐丝和点蓝放在前面突出强调?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)这样写符合事物自身特点。(2)符合人们对客观事物的认识规律。人们是按照事物发展的先后顺序来认识事物的。(3)景泰蓝制作的特点是制作精细、操作繁琐、手工制作,并根据表达需要,详写了掐丝和点蓝。3.同是景泰蓝制作过程中的工序,作者为什么详写掐丝、点蓝两道,而略写其他?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)这两道工序最复杂、最精细,详尽地体现了景泰蓝制作的精细、操作的繁琐和手工制作的特点;(2)这两道工序最重要,是决定景泰蓝质量的关键工序;(3)这两道工序是景泰蓝制作所特有的,不为别人所熟知。4.第6段中作者说“通常谈文艺有一句话,叫内容决定形式。咱们在这儿套用一下,是制作方法和物理决定了景泰蓝掐丝的形式”,这句话中“内容”和“形式”各指什么?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 “内容”指制作方法和物理,“形式”指“一般是繁笔”。理解文中重要词语的含义

“重要词语”就是对文章的表情达意起到重要作用的,或体现作者观点的,或具有深刻含义的,或在结构上起到独特作用的字词。理解重要词语的基本原则就是依据具体语境。从操作的层面来说,有下列几点:

(1)依据词语所在句子的内容。俗话说,词不离句,说的就是这个道理。譬如第4题提到的“内容”,依据所在句子“是制作方法和物理决定了景泰蓝掐丝的形式”即可判断。

(2)依据前后句述说的内容。词语所在句子前后句述说的内容,是词语更大一点的语境,也是解释词语的依据。(3)依据相关文字的思路。有的词语在文中的跨度大,仅仅依靠当句或前后句所述的内容还不能准确判断其意思,这就要靠对相关文字的思路做分析来解决。

?请完成“课后知能检测·课时作业(五)”第7题定义:合理的说明顺序,是指能充分表现事物或事理本身特征的顺序,也是符合人们认识事物规律的顺序。正确的说明顺序能帮助读者理解说明内容,能正确地理清文章思路,说明顺序在说明文中是必不可少的。

分类:常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等。写法指点:(1)时间顺序。即按照事理发展过程的先后来介绍某一事物的说明顺序。凡是事物的发展变化都离不开时间,如说明生产技术、产品制作、工作方法、历史发展、文字演变、人物成长、动植物生长等等,都应以时间为序。比如《景泰蓝的制作》,它就是按照景泰蓝的制作过程“制胎—掐丝—点蓝—烧蓝—打磨—镀金”的时间顺序来说明的。(2)空间顺序。即按照事物空间存在的方式,或从外到内,或从上到下,或从整体到局部来加以介绍,这种说明顺序有利于全面地说明事物各方面的特征。一般说明某一静态实体(如建筑物等),常用这种顺序,它合乎人们观察事物的习惯,是最合理的顺序。(3)逻辑顺序。即按照事物、事理的内在逻辑关系,或由个别到一般,或由具体到抽象,或由主要到次要,或由现象到本质,或由原因到结果,或由概括到具体,或由特点到用途,或由整体到局部一一介绍说明。不管是实体的事物,如山川、江河、花草、树木、器物等,还是抽象的事理,如思想、观点、概念、原理、技术等,都适用于以逻辑顺序来说明。凡是阐述事物、事理间的各种因果关系或其他逻辑关系,按逻辑顺序写作最为适宜。逻辑顺序可细分为:①从现象到本质,②从原因到结果,③从主要到次要,④从概括到具体,⑤从性状到用途,⑥从整体到局部。其中前4种较为重要。

以上是说明文几种常见的说明顺序。针对不同的说明对象,我们应用不同的说明顺序,但实际上这几种说明顺序也不是截然分开的,而常常是综合运用,只是以哪种说明顺序为主罢了。请以“包饺子”为题目,注意抓住说明对象的特点,安排好说明顺序,综合运用三种以上的说明方法,写一篇说明文。(500字左右)

______________________________________________

______________________________________________【参考示例】

包饺子

按往年习惯,每到除夕,我们一家人聚在一起,不是看电视,就是放鞭炮……玩得十分开心。可今年我们一家人却围在一起包饺子。

爸爸取出面粉,用水一和,然后使劲在盆子里揉起来。弟弟连忙跑过去,帮爸爸把盆子按住,好让爸爸揉快一些,我和妈妈准备饺子馅,我们先洗净葱,切好肉,然后把它们和在一起剁起来。不一会一切准备工作都做好了,大家便围在一起,爸爸擀面皮,我、妈妈、弟弟包馅。

我拿起一张饺子皮,用筷子夹了一些馅,小心地放在饺子皮上,对折一下,两手一捏。由于用力过猛,饺子皮挤破了,馅一下子冒了出来,我赶紧又拿一块饺子皮,堵住破了的地方。可是刚堵住这边,馅又从另一边冒了出来。我急忙又抓起一张面皮裹住,这才算把它给堵住了,这个用三张面皮包的饺子真难看。它挺着个“将军肚”,放在妈妈包的饺子中间,实在叫人不好意思。再看看弟弟包的,比我包的还难看。心想,毕竟是第一次包,多包几个也许会好一点。妈妈看见了说:“不要紧,慢慢包就好了。”妈妈一面做示范,一面耐心地给我们讲包饺子的方法:包饺子时,封口处要捏紧,不然煮的时候就会漏出来,特别要注意捏封口时不要太用力,如果用力过猛,就会像刚才那样把饺子皮捏破。听着妈妈的话,我想,原来包饺子还有这么多需要注意的地方呀!接着,我们按妈妈说的去做,果然包出了一个个圆鼓鼓的饺子。饺子包完,水也开了,妈妈把饺子下进锅里。不多久,饺子的香味就在屋子里飘荡开了。我连忙跑过去揭开锅盖一看,哟,一个个饱满的饺子浮在水面上,多么像一叶叶扁舟。我夹起一个饺子咬了一口,味道美极了。这是我亲手包的呀!看来做任何事情都有乐趣和学问,只有去多多实践才能体会到。 弘扬传统工艺文化

景泰蓝是我国特有的传统工艺品之一,被列入了非物质文化遗产。叶圣陶先生饱含对民族工艺的深情,详细地说明了景泰蓝的制作过程和方法,字里行间充满了对手工艺人的精湛技艺、辛勤劳动和智慧的赞扬。我们也可以品读出作者对民族工艺品的欣赏,以及弘扬民族文化的强烈愿望。民族的才是世界的,但是现在我们民族的许多传统手工艺术正在慢慢衰败或消失,一些传统行当也在逐渐消亡。因此怎样保护这些非物质文化遗产成了摆在我们现代人面前的一项重要任务。

【应用角度】 “责任”、“文化与爱国”、“保护文化遗产”、“把根留住”等。他们是聋哑人,年纪在17岁至50岁之间,多数不识字,有的甚至连手语都不会。来这里之前,他们有的是木匠,有的是家庭妇女。但一年之后,他们却掌握了极其精湛的景泰蓝工艺技术,他们制作的景泰蓝画,线条丝丝入扣,层次分明,人物精美。

他们把心中的世界倾注于手中的金线与颜料,墙上、桌子上都摆着他们的作品,装裱后富丽堂皇,他们希望有人喜欢这些作品,能够以画为生、自食其力,就是这群人的梦想与尊严。【媒评文摘】 1.能够让这些残障人士可以不受到外界的干扰,全心投入地进行景泰蓝工艺画的创作和完成,这是一项贴近心灵的艺术。

——和讯新闻网

2.虽然他们都是听障残疾人,听不到外面的世界。但是命运向他们关上一扇门,就会为他们打开另一扇窗。他们心中,就只专注于绚丽的景泰蓝。

——华龙网宣德青花在烧造数量上是空前的,据《大明会典》记载,宣德八年(1433),朝廷一次就向景德镇下达了烧造龙凤瓷器四十四万三千五百件的任务,其中青花占大多数。产品不仅供宫廷之需,而且也作为商品大量行销海外,以及作为对国外入贡者的答赠,成为东西文化交流的见证。

当时宣德皇帝和王皇后对艺术品具有浓厚的兴趣,很大程度上促进了手工艺方面的发展。除瓷器外,宣德年间的铜器、雕漆及织绣等,俱能成就辉煌。宣德青花造型多种多样,富于变化。常见的有盘、碗、瓶、罐、壶、洗、钵、盒、花盆、三足炉、八方烛台等。受当时外来文化的影响,还有许多造型模仿西亚地区的金银器和陶器,如花浇、鱼篓樽、盘座、折沿盆等。整体风格是雄伟浑厚,庄重古朴。大件器皿增多,均分段黏结而成,胎体厚,制作非常规整,比例协调,没有变形现象。小件器物精致细巧,厚薄适度,具有典雅秀美的艺术风采。青花瓷用料有进口、国产两种,往往是根据纹饰的不同而决定使用哪种钴料描绘哪个部位的纹饰。从宫中传世品来看,以进口料描绘为主。这种进口青料来自波斯,是郑和下西洋带回来的。与国产料不同的是,其含铁量特别高,含锰量低,所以呈色深沉浓艳,有着自然晕散的艺术效果,料色熔融在釉中,出现黑色结晶斑点,在一定光线下有锡光色,而且呈三角形结晶,用手抚摸釉面凹凸不平。用这种青料描绘的纹饰具有中国画的水墨韵味,被视为无法模仿的特色。宣德青花纹饰上具有突出的时代特征,改变了元代青花层次繁密的布局风格及粗犷的画法,装饰上渐趋疏朗,规矩中富于变化。注重从自然界选取素材。植物纹有:枇杷纹、栀子花、百合、灵芝、葡萄等。最常见的是以茶花、菊花、牡丹、莲花组合描绘在一起。动物纹有:龙、凤、鱼、麻雀、狮子等。人物纹有:仕女、吹箫引凤、婴戏图等。海水纹在宣德青花中大量出现,也最为擅长,多是用作辅助纹饰,采用写实手法描绘,海水起伏翻腾,汹涌澎湃,有气势。另外,梵文藏文也开始出现在青花瓷器上。综观宣德青花纹饰,取材范围广泛,绘画讲究气势壮阔,具有很强的艺术感染力。宣德青花瓷款识曾有“满器身”的说法,根据器物造型的不同在口沿、耳、颈、碗心、足底、腹部均有书写。主要是以足内中心的青花双圈六字楷书书款“大明宣德年制”居多。模仿晋唐小楷的笔法,笔画精细适中,笔法遒劲有力。已故古陶瓷鉴定专家孙瀛洲总结宣德款识,作有歌诀:“宣德年款遍器身,楷刻印篆暗阴阳,横竖花四双单圈,晋唐小楷最出群。”当时书写篆书款极少,双圈往往有深浅,字体清晰,六字有的大小不一,起落笔处呈尖状,“大”字多撇短捺长,“德”字“心”上无一横,此为宣德年款的鉴定要点。【精要赏析】 本文对宣德青花瓷做了介绍,主要介绍了它古朴典雅的造型、晶莹艳丽的釉色、多姿多彩的纹饰。而《景泰蓝的制作》虽然也肯定了景泰蓝的价值,但主要还是介绍景泰蓝的制作过程,两文说明要点明显不同。 【教学设想】

教学目标

1.学习抓住生产过程的特点,按照生产程序,准确使用术语,有详有略地说明比较复杂的生产过程的写法。

2.学习课文多种样式综合运用的说明方法,特别是诠释说明和比较说明。

3.了解劳动人民的聪明才智,增强热爱劳动人民的思想感情。教学重难点

1.以景泰蓝制作工序为顺序,有详有略逐一说明。

2.本文的多种说明方法。

教学课时

两课时【教学过程】

第一课时

一、预习思考题

1.抓住本文的说明顺序,划分段落和层次。

2.每道工序请用两个字归纳。

3.找出本文所用的说明方法。4.作者简介:

叶圣陶(1894~1988),原名叶绍钧。江苏苏州人。我国现代著名的作家和教育家。解放前曾担任过小学、中学和大学教师,当过编辑。二十年代初与茅盾、郑振铎发起组织“文学研究会”。解放后,曾任全国出版总署副署长、人民教育出版社社长、教育部副部长、全国人大常委、全国政协副主席。他的主要作品有长篇小说《倪焕之》,童话集《稻草人》、《古代英雄的石像》,散文集《小记十篇》,短篇小说《潘先生在难中》、《一篇宣言》、《多收了三五斗》、《夜》。5.关于“景泰蓝”:

景泰蓝,也叫“铜胎掐丝珐琅”,是北京著名的物种工艺品之一。此种工艺制作在明景泰年间广泛流行,当时以蓝釉为最出色,习惯称为“景泰蓝”。清代以后远销国外,品种有碗、瓶、盘、烟具、台灯、糖罐、奖杯等。二、课文分析

说明文,必须抓住事物的外部特点和本质特征,找出事物本身的条理性和内在联系。本文是抓住手工操作的景泰蓝的制作方法,以制作工序为顺序来说明的。

六大工序:制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨和镀金既符合生产工序,也符合人们的认识规律。全文可分三部分:

第一部分:(1自然段)简要说明写作此文的缘起和目的。

如去掉“多数”,就不能突出景泰蓝的价值,体现不出它的重要性,不能引起人们的重视。

第二部分:(2~16自然段)具体说明景泰蓝的制作方法。重点部分,可分为4层。

1.介绍铜胎的制作(制胎)方法。(2~3自然段)

先介绍原料: 红铜。制作原理:红铜富有延展性容易结合和成形。

接着举例说明,以花瓶(因制作最复杂,所以说得最详细)、方形、长方形器件为例,具体说明如何用手工敲打使红铜片成形与结合。

第3自然段点明景泰蓝的制胎工作实际上是人们所熟知的铜器作的工作,这就化特殊为一般,使人更易理解。2.介绍如何掐丝。(4~9自然段)

4~5自然段,举例子。以在铜胎上粘一棵柳树为例,说明“掐丝”是怎么回事及工人技艺高超与熟练程度。

第6自然段,说明“掐丝”的作用: (1)使涂色有了界限,(2)在热胀冷缩时不至于破裂、剥落。第7自然段,说明“掐丝”之难、工艺水平之高。“咱们的手工艺品往往费大功夫……”“往往”一词强调了手工操作与工艺水平的关系,充分肯定了这种手工艺的价值,赞扬了工人的劳动与智慧。“可以说”在这里强调二者之间的关系,去掉它语言显得平淡。

第8~9自然段,简略介绍烧焊、酸洗的方法与作用。3.介绍如何涂色。(10~13自然段)

第10自然段,解释为什么把涂色料的工作叫做“点蓝”,实际是解释“景泰蓝”名称的由来。“点蓝”现已失掉它的本来意义,如果去掉“当时”,就没有了明确的时间界限,不能体现现在是沿用传统叫法的这一特点,人们对这一术语的含义就会模糊不清,甚至对其准确性产生怀疑。

第11自然段,色料的原料;12自然段,研制的方法;13自然段,如何填色。

填色是重点,详写,使用口语,使人一看就明白。“才”去掉语气没有原来肯定。4.分别介绍烧蓝、打磨和镀金三道工序。(14~16自然段)

第三部分:(17自然段)强调景泰蓝的手工操作的特点,突出劳动人民的聪明才智。

“全部工作是手工”,“全部工作”四字不着痕迹地结束了整个制作过程的介绍,又简要叙述了手工操作这一贯穿全过程的主要特点。“手工操作”,使读者对全过程留下了总的印象。第二课时

一、对景泰蓝制作过程的介绍有详有略

对景泰蓝制作过程中的六道工序有详有略。“掐丝”“点蓝”两道工序介绍很详细,其他工序则比较简略,这是为什么呢?

明确:(1)这两道工序最复杂,最精细,是决定景泰蓝质量的关键工序;(2)景泰蓝制件的独特风格、它的珍贵之处,是由这两道工序决定的;其他工序则不是景泰蓝所特有的而且又比较简单,所以略写。详写部分既说明了些什么,又解释为什么这样做,这就为详写提供了充分的内容,为了使读者易于接受,还综合运用了举例子、打比方、作比较、列数字等说明方法,这样对繁复的工艺过程作了深入浅出的讲解。

这种写法启示了我们: 顺序说明不仅可以按照事物本身的条理(课文中制作的工艺程序),而且可以按照人们的认识过程(课文中对这一制作过程及原理的了解),同时,还可以把二者结合起来。这使我们懂得了,顺序说明的内容构成并不局限于过程的繁复记录,完全可以有丰富充实的多方面材料。二、多种说明方法的综合运用:

课文运用了诠释(说明、解释)说明法、打比方、作比较、下定义、举例子、列数字等说明方法。试分别举例说明,并找出哪一种说明方法用得最多呢?明确:诠释是运用得最多的方法,因为要对一道工序的制作情况特别是有关原理作出介绍,诠释是必不可少的。就拿景泰蓝这个名称来说,第10自然段作如下诠释“涂上的色料有好些种,不只是一种蓝色料,为什么单叫点蓝呢? 原来这种制作方法开头的时候多用蓝色料,当时叫点蓝,就此叫开了(我们苏州管银器上涂色料叫发蓝,大概是同样的理由)。这种物品从明朝景泰年间(15世纪中叶)开始流行,因而总名叫景泰蓝”。由设问引出,先落实“蓝”字,再解释“景泰”含义,中间还穿插了“发蓝”这一旁证材料。第14自然段对“烧蓝”工序,第15自然段对“平整”的技术要求的诠释,都是既准确又明白的。

打比方(比喻)说明使抽象与生疏的问题具体化,第15自然段用画家的颜料来比喻点蓝工人的色料。

作比较说明,第3自然段把“制胎”工序与“铜器作”里打制铜器作比较,突出一个“胎”字;第7段拿“掐丝”和“刺绣,缂丝,象牙雕刻”等手工艺品比较,异中求同地强调了这些“密集”劳动“全都在细密上显能耐”的特点。第4自然段主要的说明方法有:“下定义、举例子、作比较、打比方”。在说明第二步工作“掐丝”时,综合运用了上述多种说明方法,第一句话提出“掐丝”这个概念后,马上就给它下定义说:“就是拿扁铜丝(横断面是长方形的)粘在铜胎表面上。”接着以粘一棵柳树为例,具体说明是怎样“不用在铜胎上打稿”而“自由自在地”在铜胎上粘出各种图画来的。在举例说明时,又把柳树的叶子比做括号,说每片叶子两笔“像一个左括号和一个右括号”,非常形象、贴切。最后又把掐丝工人的这种工作与刺绣进行比较,说“他们简直是在刺绣”。这样多种说明方法互相补充配合,使“掐丝”这道关键工序说明完整,具体而翔实了。

三、准确使用术语:

在介绍各道工序的时候,作者还运用“掐丝”“点蓝”“烧蓝”“打磨”等术语。这些术语的使用都是必要的和准确的。因为:

(1)可以避免说外行话;(2)术语是在长期实践过程中提炼出来的,最能准确地概括某一道工序的特点和内容的语言,恰当使用术语,能够使说明的语言更精炼;(3)正因为术语能够准确而精当地概括那道工序的特点和内容,正确使用术语,能使文章眉目清楚,读者也容易把握这道工序的内容和特点。本文每一道工序都用一个术语加以概括,除点蓝之外,都能确切地说明这一道工序的内容和特点;即使是“点蓝”虽已不能确切地反映现在涂色料的工作的全部内容,但经作者解释之后,人们还是能了解这一传统叫法过去和现在的实际意义。四、总结

1.归结中心意思

文章详细地说明了景泰蓝的制作过程和方法,介绍了景泰蓝制作中手工操作特点,赞扬了手工艺工人的精湛技艺、劳动和智慧,从而赞颂了我们民族的伟大创造才能。

2.归结本文写作分析要点:

体裁为说明文。以景泰蓝制作的过程为说明顺序,详写掐丝和点蓝两道工序。在各道工序的说明中,始终抓住景泰蓝制作中手工操作这一特点。综合运用了下定义、举例子、打比方、做比较、列数字多种说明方法。语言准确、简明,文风通俗平实。五、作业

通过这篇文章的学习,我们掌握了这种以说明事物发展过程为主的说明文,应抓住发展过程的特点,按事物发展的顺序来展开说明,并突出重点部分详细说明,这些都是我们在写说明文的时候需要注意学习的地方。

请以“我熟悉的____________”为题写一篇说明文,注意抓住所说明的对象的特点,安排好说明顺序和材料的详略,综合运用三种以上说明方法,字数在500字左右。【期刊中对文章的解读】

关于《景泰蓝制作》(节选)

叶至善

这篇文章写于1955年。我父亲对手工业制品很感兴趣,曾经想写一组文章,把每种手工业品的制作过程记录下来;结果只写了两篇,另一篇是《荣宝斋的彩色木刻画》。《景泰蓝的制作》开头说:“一天下午,我们去参观北京市手工业公司实验工厂,粗略地看了景泰蓝的制作过程。”这“我们”就包括我在内,是我陪着父亲去参观的。那个实验工厂在崇文门外的一条胡同里,是一所破旧的大四合院,设备非常简陋。文章的最后一段说的完全是实情:“全部工作是手工,只有待打磨的成品套在转轮上,转轮由马达带动的皮带转动,算是借一点儿机械力。”这是28年前的情形。我不知道这个工厂是不是还保留着原来的名称,但是可以想像景泰蓝的生产规模一定扩大了不知多少倍,已经搬进了新盖的大厂房,生产的方法也一定有了不少改进。例如“制胎”,完全可以利用汽锤或者冲床,不必再把红铜片放在铁砧上,拿着小铁锤一下一下地打了;还有“色料”,是不是还要到博山去买呢?自己烧制,可能更加适合制作景泰蓝的要求。我没有去参观第二回,可是相信如果有谁再写一篇《景泰蓝的制作》,肯定跟我父亲写的这一篇有很大的不同。

话虽这么说,制作景泰蓝的基本工艺流程想来不会有什么改变,仍旧是“制胎”、“掐丝”、“点蓝”、“烧蓝”、“打磨”、“镀金”这一套。那天去参观就是按照这个流程一个工序一个工序地往下看,一边听带领我们参观的老工人讲解。我父亲写这篇文章,基本上也按照这个流程作记录,只在有的地方加上必要的说明:长的有整段的,好几百字,如说明制作景泰蓝为什么非“掐丝”不可;短的只有一两句,如说明打磨为什么要用椴木炭。讲器物的生产按着工艺流程来写本来是很自然的,也比较容易说清楚,写得好还能使读者产生亲切之感,好像跟着作者一边参观,一边听作者讲解似的。按着工艺流程来写有一种办法是给工序编上号,作为小标题,如“一、制胎”、“二、掐丝”、“三、点蓝”……在每个小标题下面用一段或几段文字来记录这道工序。这样写有个优点,就是眉目很清楚,可是比较呆板。我父亲没有采用这种形式,所以读者在读的时候要分辨清楚每道工序从哪儿开始,到哪儿结束。读了这篇文章就像自己去参观了一样,恐怕是办不到的。第一个原因,我父亲这篇文章是写给知识水平和生活经验都跟他差不多的人看的,没有考虑到要给十几岁的少年们读,更没有考虑到过了近三十年以后的今天还会编到语文教科书里去。例如他讲完了“制胎”,惟恐讲得不够明白,接着写了一段:“制胎的工作其实就是铜器作的工作,……”这里讲到的铜器作坊,半个世纪前比较大的城市几乎都有,到了50年代,铜器作坊已经所剩无几,因为家庭用的铜制器皿大多被铝制器皿取代了;到了今天,即使在北京这样大的城市里也找不到一家铜器作坊。这一段话说给见过铜器作坊的人听,当然能引起他们的联想,从而加深理解;说给没见过铜器作坊的人听却起不了一点儿作用。我想如果现在让我父亲给中学生讲景泰蓝的制作,他不会多此一举,加上这样一段起不了作用的闲文了。此外在遣词用语方面,也没有照顾到中学生,有的词语对他们来说是非常陌生的。

关于词语的问题固然可以让同学们自己查工具书解决,或者由老师给他们作解释,但课本最好还是适当地加几条注。如“点蓝”用的“挖耳似的家伙”,这“挖耳”现在不常见了,老师也未必个个能想得起来,我查了《新华字典》、《现代汉语词典》和《辞海》,都没有这个词儿,似乎加一条注比较好。再说第二个原因,用文字来说明一件事物、一个过程,是非常不容易的。这话是父亲跟我说的。他还举例说:“你想光用文字来给孩子们说明一台蒸汽机的构造和工作原理吗?肯定办不到,随你花多大的力气也说不明白,非借助于说明性很强的插图不可。最好是让孩子们看一看蒸汽机的模型,或者带他们去参观一下火车头,你只要稍加指点,用不着说多少话,他们就能把蒸汽机的各个部件是怎样相互联结相互作用的弄得一清二楚。这就是直观教学的好处。”父亲说的是实情,当然也包括他自己写的说明文在内。这篇《景泰蓝的制作》,在我看来已经把各道工序扼要地说清楚了,因为我是陪父亲一同去参观的。换了个跟景泰蓝不曾有过什么接触的人来读这篇文章,肯定会有许多地方弄不明白;而在同学们中,这样的人还多着呢,所以老师在教这篇文章的时候还得借助于直观教学。带领同学们去参观景泰蓝工厂当然是最好的办法,可惜不容易办到。至于要找一件景泰蓝制品来,破的更好,让同学们在读文章的时候仔细揣摩。为什么说破的更好呢?因为破了就可以让同学们看清楚“掐丝”用的铜丝的“横断面是长方形”,看清楚这横断面是长方形的铜丝是怎么焊牢在铜胎上的。课本配上若干幅说明性的插图当然也是一种办法,在讲“掐丝”这道工序的时候尤其有必要。写这段文字,我父亲花的力气不小,但是我猜测,同学们读了未必能完全理解。

父亲又跟我说过,说明文非认认真真练习不可。为什么又非练习不可呢?我想:一则因为在学习中,在工作中,在生活中,几乎处处要用到说明文;二则,练习说明文可以为写别类文章打下坚实的基础。当初父亲让我自己选定一件事物或者一个过程作为题目来练习,要努力写得让从未接触过这件事物或这个过程的人看了也能明白。把很不容易达到的标准作为练习的要求,当然是从难从严的意思,我听了父亲的话,真的做了不少练习。后来我当了编辑,在为少年儿童编各种书刊写各种文章的时候,我体会到当初的练习没有白费,确实使我学到了一些本领。对于不是专干编编写写的人来说,说明文也是极其有用的。阅读说明文的能力的确有着意锻炼的必要。单看中学用的课本:数学、物理、化学、动物、植物、生理、历史、地理,哪一种不是说明文?就是语文课本,除了文学作品和议论文之外,选的几乎全是说明文;而文学作品和议论文之中,还往往包含说明的成分。同学们要是掌握了阅读说明文的方法,就眼前来说,对学好各门功课都有帮助。反过来说,在学习其他课本的时候,其实也在锻炼阅读说明文的能力,这一点可以给同学们指出,引起他们的注意。

(1)界限·界线

两者都有“不同事物的分界”的意思。

“界限”有“尽头处”、“限度”之义;“界线”既指“某些事物的边缘”,又用来指“相邻地区(部位)分界的线”。

“界限”所适用的对象一般是抽象的事物;“界线”所适用的对象往往侧重于具体事物。请将正确的词语填在横线上。

①证券投资基金法应该明确规定证券投资活动和证券集资活动管理的________(界线/界限)。

②波士顿市新英格兰水族馆称,这只1磅重的龙虾身体颜色奇特,一侧是橙色,一侧是黑色,色彩________(界线/界限)正好位于身体的中线位置。(2)改良·改善

这两个词都有“改变”的意思。

“改良”指去掉事物的某些缺点,使之更适合要求。

“改善”指改变原有情况使好一些。

请将正确的词语填在横线上。

①随着国家住房保障措施的落实,中低收入家庭的居住条件得到进一步________(改良/改善)。

②看来这种工艺品的制作工艺还得进一步________(改良/改善)。

【答案】 (1)①界限 ②界线 (2)①改善 ②改良【答案】 (1)× “半斤八两”比喻彼此一样,不相上下,多用于贬义,用在此处感彩不对;且“半斤八两”表示相同,而“各有千秋”表示不同,前后矛盾。

(2)× “恰如其分”指说话或办事十分恰当合适,不能陈述句中的“描述”,适用对象错误。

(3)√ “推陈出新”现多指对旧文化进行分析批判,剔除其糟粕,吸取其精华,创造出新的文化。用在此处,符合语境。经历:新中国成立前曾担任过小学、中学和大学教师,当过编辑。20世纪20年代初与茅盾、郑振铎发起组织“文学研究会”。

文学成就:其创作涉及童话、散文、小说等领域,而且发表了多篇指导语文教学的文章,对语文教学和教材的规范化有独特的贡献。他写作态度严肃认真、风格朴素自然、语言洗练优美,有“优秀的语言艺术家”之称。其代表作有:童话《稻草人》、《古代英雄的石像》,短篇小说《五月卅一日急雨中》、《夜》、《多收了三五斗》等,长篇小说《倪焕之》。《景泰蓝的制作》写于1955年3月22日。作者对手工业制品很感兴趣,曾经想写一组文章,把每种手工业品的制作过程记录下来,结果只写了两篇,即本文和《荣宝斋的彩色木刻画》。本文开头提到的“北京市手工业公司实验工厂”,当时位于崇文门外一条胡同的一所破旧的大四合院内。该厂设备非常简陋,几乎全部靠手工操作。 1.阅读全文,找出景泰蓝的制作包括哪几个步骤,作者详写了哪几个步骤,从中可以看出景泰蓝制作的特点是什么?

______________________________________________

______________________________________________【答案】 (1)制作步骤:制胎→掐丝→点蓝→烧蓝→打磨→镀金。

(2)作者详细写了“掐丝”和“点蓝”两个步骤,其余是略写。

(3)特点:制作精细、操作繁琐、手工制作。2.作者在说明的时候是按照景泰蓝的制作顺序进行的,为什么不将掐丝和点蓝放在前面突出强调?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)这样写符合事物自身特点。(2)符合人们对客观事物的认识规律。人们是按照事物发展的先后顺序来认识事物的。(3)景泰蓝制作的特点是制作精细、操作繁琐、手工制作,并根据表达需要,详写了掐丝和点蓝。3.同是景泰蓝制作过程中的工序,作者为什么详写掐丝、点蓝两道,而略写其他?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)这两道工序最复杂、最精细,详尽地体现了景泰蓝制作的精细、操作的繁琐和手工制作的特点;(2)这两道工序最重要,是决定景泰蓝质量的关键工序;(3)这两道工序是景泰蓝制作所特有的,不为别人所熟知。4.第6段中作者说“通常谈文艺有一句话,叫内容决定形式。咱们在这儿套用一下,是制作方法和物理决定了景泰蓝掐丝的形式”,这句话中“内容”和“形式”各指什么?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 “内容”指制作方法和物理,“形式”指“一般是繁笔”。理解文中重要词语的含义

“重要词语”就是对文章的表情达意起到重要作用的,或体现作者观点的,或具有深刻含义的,或在结构上起到独特作用的字词。理解重要词语的基本原则就是依据具体语境。从操作的层面来说,有下列几点:

(1)依据词语所在句子的内容。俗话说,词不离句,说的就是这个道理。譬如第4题提到的“内容”,依据所在句子“是制作方法和物理决定了景泰蓝掐丝的形式”即可判断。

(2)依据前后句述说的内容。词语所在句子前后句述说的内容,是词语更大一点的语境,也是解释词语的依据。(3)依据相关文字的思路。有的词语在文中的跨度大,仅仅依靠当句或前后句所述的内容还不能准确判断其意思,这就要靠对相关文字的思路做分析来解决。

?请完成“课后知能检测·课时作业(五)”第7题定义:合理的说明顺序,是指能充分表现事物或事理本身特征的顺序,也是符合人们认识事物规律的顺序。正确的说明顺序能帮助读者理解说明内容,能正确地理清文章思路,说明顺序在说明文中是必不可少的。

分类:常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等。写法指点:(1)时间顺序。即按照事理发展过程的先后来介绍某一事物的说明顺序。凡是事物的发展变化都离不开时间,如说明生产技术、产品制作、工作方法、历史发展、文字演变、人物成长、动植物生长等等,都应以时间为序。比如《景泰蓝的制作》,它就是按照景泰蓝的制作过程“制胎—掐丝—点蓝—烧蓝—打磨—镀金”的时间顺序来说明的。(2)空间顺序。即按照事物空间存在的方式,或从外到内,或从上到下,或从整体到局部来加以介绍,这种说明顺序有利于全面地说明事物各方面的特征。一般说明某一静态实体(如建筑物等),常用这种顺序,它合乎人们观察事物的习惯,是最合理的顺序。(3)逻辑顺序。即按照事物、事理的内在逻辑关系,或由个别到一般,或由具体到抽象,或由主要到次要,或由现象到本质,或由原因到结果,或由概括到具体,或由特点到用途,或由整体到局部一一介绍说明。不管是实体的事物,如山川、江河、花草、树木、器物等,还是抽象的事理,如思想、观点、概念、原理、技术等,都适用于以逻辑顺序来说明。凡是阐述事物、事理间的各种因果关系或其他逻辑关系,按逻辑顺序写作最为适宜。逻辑顺序可细分为:①从现象到本质,②从原因到结果,③从主要到次要,④从概括到具体,⑤从性状到用途,⑥从整体到局部。其中前4种较为重要。

以上是说明文几种常见的说明顺序。针对不同的说明对象,我们应用不同的说明顺序,但实际上这几种说明顺序也不是截然分开的,而常常是综合运用,只是以哪种说明顺序为主罢了。请以“包饺子”为题目,注意抓住说明对象的特点,安排好说明顺序,综合运用三种以上的说明方法,写一篇说明文。(500字左右)

______________________________________________

______________________________________________【参考示例】

包饺子

按往年习惯,每到除夕,我们一家人聚在一起,不是看电视,就是放鞭炮……玩得十分开心。可今年我们一家人却围在一起包饺子。

爸爸取出面粉,用水一和,然后使劲在盆子里揉起来。弟弟连忙跑过去,帮爸爸把盆子按住,好让爸爸揉快一些,我和妈妈准备饺子馅,我们先洗净葱,切好肉,然后把它们和在一起剁起来。不一会一切准备工作都做好了,大家便围在一起,爸爸擀面皮,我、妈妈、弟弟包馅。

我拿起一张饺子皮,用筷子夹了一些馅,小心地放在饺子皮上,对折一下,两手一捏。由于用力过猛,饺子皮挤破了,馅一下子冒了出来,我赶紧又拿一块饺子皮,堵住破了的地方。可是刚堵住这边,馅又从另一边冒了出来。我急忙又抓起一张面皮裹住,这才算把它给堵住了,这个用三张面皮包的饺子真难看。它挺着个“将军肚”,放在妈妈包的饺子中间,实在叫人不好意思。再看看弟弟包的,比我包的还难看。心想,毕竟是第一次包,多包几个也许会好一点。妈妈看见了说:“不要紧,慢慢包就好了。”妈妈一面做示范,一面耐心地给我们讲包饺子的方法:包饺子时,封口处要捏紧,不然煮的时候就会漏出来,特别要注意捏封口时不要太用力,如果用力过猛,就会像刚才那样把饺子皮捏破。听着妈妈的话,我想,原来包饺子还有这么多需要注意的地方呀!接着,我们按妈妈说的去做,果然包出了一个个圆鼓鼓的饺子。饺子包完,水也开了,妈妈把饺子下进锅里。不多久,饺子的香味就在屋子里飘荡开了。我连忙跑过去揭开锅盖一看,哟,一个个饱满的饺子浮在水面上,多么像一叶叶扁舟。我夹起一个饺子咬了一口,味道美极了。这是我亲手包的呀!看来做任何事情都有乐趣和学问,只有去多多实践才能体会到。 弘扬传统工艺文化

景泰蓝是我国特有的传统工艺品之一,被列入了非物质文化遗产。叶圣陶先生饱含对民族工艺的深情,详细地说明了景泰蓝的制作过程和方法,字里行间充满了对手工艺人的精湛技艺、辛勤劳动和智慧的赞扬。我们也可以品读出作者对民族工艺品的欣赏,以及弘扬民族文化的强烈愿望。民族的才是世界的,但是现在我们民族的许多传统手工艺术正在慢慢衰败或消失,一些传统行当也在逐渐消亡。因此怎样保护这些非物质文化遗产成了摆在我们现代人面前的一项重要任务。

【应用角度】 “责任”、“文化与爱国”、“保护文化遗产”、“把根留住”等。他们是聋哑人,年纪在17岁至50岁之间,多数不识字,有的甚至连手语都不会。来这里之前,他们有的是木匠,有的是家庭妇女。但一年之后,他们却掌握了极其精湛的景泰蓝工艺技术,他们制作的景泰蓝画,线条丝丝入扣,层次分明,人物精美。

他们把心中的世界倾注于手中的金线与颜料,墙上、桌子上都摆着他们的作品,装裱后富丽堂皇,他们希望有人喜欢这些作品,能够以画为生、自食其力,就是这群人的梦想与尊严。【媒评文摘】 1.能够让这些残障人士可以不受到外界的干扰,全心投入地进行景泰蓝工艺画的创作和完成,这是一项贴近心灵的艺术。

——和讯新闻网

2.虽然他们都是听障残疾人,听不到外面的世界。但是命运向他们关上一扇门,就会为他们打开另一扇窗。他们心中,就只专注于绚丽的景泰蓝。

——华龙网宣德青花在烧造数量上是空前的,据《大明会典》记载,宣德八年(1433),朝廷一次就向景德镇下达了烧造龙凤瓷器四十四万三千五百件的任务,其中青花占大多数。产品不仅供宫廷之需,而且也作为商品大量行销海外,以及作为对国外入贡者的答赠,成为东西文化交流的见证。

当时宣德皇帝和王皇后对艺术品具有浓厚的兴趣,很大程度上促进了手工艺方面的发展。除瓷器外,宣德年间的铜器、雕漆及织绣等,俱能成就辉煌。宣德青花造型多种多样,富于变化。常见的有盘、碗、瓶、罐、壶、洗、钵、盒、花盆、三足炉、八方烛台等。受当时外来文化的影响,还有许多造型模仿西亚地区的金银器和陶器,如花浇、鱼篓樽、盘座、折沿盆等。整体风格是雄伟浑厚,庄重古朴。大件器皿增多,均分段黏结而成,胎体厚,制作非常规整,比例协调,没有变形现象。小件器物精致细巧,厚薄适度,具有典雅秀美的艺术风采。青花瓷用料有进口、国产两种,往往是根据纹饰的不同而决定使用哪种钴料描绘哪个部位的纹饰。从宫中传世品来看,以进口料描绘为主。这种进口青料来自波斯,是郑和下西洋带回来的。与国产料不同的是,其含铁量特别高,含锰量低,所以呈色深沉浓艳,有着自然晕散的艺术效果,料色熔融在釉中,出现黑色结晶斑点,在一定光线下有锡光色,而且呈三角形结晶,用手抚摸釉面凹凸不平。用这种青料描绘的纹饰具有中国画的水墨韵味,被视为无法模仿的特色。宣德青花纹饰上具有突出的时代特征,改变了元代青花层次繁密的布局风格及粗犷的画法,装饰上渐趋疏朗,规矩中富于变化。注重从自然界选取素材。植物纹有:枇杷纹、栀子花、百合、灵芝、葡萄等。最常见的是以茶花、菊花、牡丹、莲花组合描绘在一起。动物纹有:龙、凤、鱼、麻雀、狮子等。人物纹有:仕女、吹箫引凤、婴戏图等。海水纹在宣德青花中大量出现,也最为擅长,多是用作辅助纹饰,采用写实手法描绘,海水起伏翻腾,汹涌澎湃,有气势。另外,梵文藏文也开始出现在青花瓷器上。综观宣德青花纹饰,取材范围广泛,绘画讲究气势壮阔,具有很强的艺术感染力。宣德青花瓷款识曾有“满器身”的说法,根据器物造型的不同在口沿、耳、颈、碗心、足底、腹部均有书写。主要是以足内中心的青花双圈六字楷书书款“大明宣德年制”居多。模仿晋唐小楷的笔法,笔画精细适中,笔法遒劲有力。已故古陶瓷鉴定专家孙瀛洲总结宣德款识,作有歌诀:“宣德年款遍器身,楷刻印篆暗阴阳,横竖花四双单圈,晋唐小楷最出群。”当时书写篆书款极少,双圈往往有深浅,字体清晰,六字有的大小不一,起落笔处呈尖状,“大”字多撇短捺长,“德”字“心”上无一横,此为宣德年款的鉴定要点。【精要赏析】 本文对宣德青花瓷做了介绍,主要介绍了它古朴典雅的造型、晶莹艳丽的釉色、多姿多彩的纹饰。而《景泰蓝的制作》虽然也肯定了景泰蓝的价值,但主要还是介绍景泰蓝的制作过程,两文说明要点明显不同。 【教学设想】

教学目标

1.学习抓住生产过程的特点,按照生产程序,准确使用术语,有详有略地说明比较复杂的生产过程的写法。

2.学习课文多种样式综合运用的说明方法,特别是诠释说明和比较说明。

3.了解劳动人民的聪明才智,增强热爱劳动人民的思想感情。教学重难点

1.以景泰蓝制作工序为顺序,有详有略逐一说明。

2.本文的多种说明方法。

教学课时

两课时【教学过程】

第一课时

一、预习思考题

1.抓住本文的说明顺序,划分段落和层次。

2.每道工序请用两个字归纳。

3.找出本文所用的说明方法。4.作者简介:

叶圣陶(1894~1988),原名叶绍钧。江苏苏州人。我国现代著名的作家和教育家。解放前曾担任过小学、中学和大学教师,当过编辑。二十年代初与茅盾、郑振铎发起组织“文学研究会”。解放后,曾任全国出版总署副署长、人民教育出版社社长、教育部副部长、全国人大常委、全国政协副主席。他的主要作品有长篇小说《倪焕之》,童话集《稻草人》、《古代英雄的石像》,散文集《小记十篇》,短篇小说《潘先生在难中》、《一篇宣言》、《多收了三五斗》、《夜》。5.关于“景泰蓝”:

景泰蓝,也叫“铜胎掐丝珐琅”,是北京著名的物种工艺品之一。此种工艺制作在明景泰年间广泛流行,当时以蓝釉为最出色,习惯称为“景泰蓝”。清代以后远销国外,品种有碗、瓶、盘、烟具、台灯、糖罐、奖杯等。二、课文分析

说明文,必须抓住事物的外部特点和本质特征,找出事物本身的条理性和内在联系。本文是抓住手工操作的景泰蓝的制作方法,以制作工序为顺序来说明的。

六大工序:制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨和镀金既符合生产工序,也符合人们的认识规律。全文可分三部分:

第一部分:(1自然段)简要说明写作此文的缘起和目的。

如去掉“多数”,就不能突出景泰蓝的价值,体现不出它的重要性,不能引起人们的重视。

第二部分:(2~16自然段)具体说明景泰蓝的制作方法。重点部分,可分为4层。

1.介绍铜胎的制作(制胎)方法。(2~3自然段)

先介绍原料: 红铜。制作原理:红铜富有延展性容易结合和成形。

接着举例说明,以花瓶(因制作最复杂,所以说得最详细)、方形、长方形器件为例,具体说明如何用手工敲打使红铜片成形与结合。

第3自然段点明景泰蓝的制胎工作实际上是人们所熟知的铜器作的工作,这就化特殊为一般,使人更易理解。2.介绍如何掐丝。(4~9自然段)

4~5自然段,举例子。以在铜胎上粘一棵柳树为例,说明“掐丝”是怎么回事及工人技艺高超与熟练程度。

第6自然段,说明“掐丝”的作用: (1)使涂色有了界限,(2)在热胀冷缩时不至于破裂、剥落。第7自然段,说明“掐丝”之难、工艺水平之高。“咱们的手工艺品往往费大功夫……”“往往”一词强调了手工操作与工艺水平的关系,充分肯定了这种手工艺的价值,赞扬了工人的劳动与智慧。“可以说”在这里强调二者之间的关系,去掉它语言显得平淡。

第8~9自然段,简略介绍烧焊、酸洗的方法与作用。3.介绍如何涂色。(10~13自然段)

第10自然段,解释为什么把涂色料的工作叫做“点蓝”,实际是解释“景泰蓝”名称的由来。“点蓝”现已失掉它的本来意义,如果去掉“当时”,就没有了明确的时间界限,不能体现现在是沿用传统叫法的这一特点,人们对这一术语的含义就会模糊不清,甚至对其准确性产生怀疑。

第11自然段,色料的原料;12自然段,研制的方法;13自然段,如何填色。

填色是重点,详写,使用口语,使人一看就明白。“才”去掉语气没有原来肯定。4.分别介绍烧蓝、打磨和镀金三道工序。(14~16自然段)

第三部分:(17自然段)强调景泰蓝的手工操作的特点,突出劳动人民的聪明才智。

“全部工作是手工”,“全部工作”四字不着痕迹地结束了整个制作过程的介绍,又简要叙述了手工操作这一贯穿全过程的主要特点。“手工操作”,使读者对全过程留下了总的印象。第二课时

一、对景泰蓝制作过程的介绍有详有略

对景泰蓝制作过程中的六道工序有详有略。“掐丝”“点蓝”两道工序介绍很详细,其他工序则比较简略,这是为什么呢?

明确:(1)这两道工序最复杂,最精细,是决定景泰蓝质量的关键工序;(2)景泰蓝制件的独特风格、它的珍贵之处,是由这两道工序决定的;其他工序则不是景泰蓝所特有的而且又比较简单,所以略写。详写部分既说明了些什么,又解释为什么这样做,这就为详写提供了充分的内容,为了使读者易于接受,还综合运用了举例子、打比方、作比较、列数字等说明方法,这样对繁复的工艺过程作了深入浅出的讲解。

这种写法启示了我们: 顺序说明不仅可以按照事物本身的条理(课文中制作的工艺程序),而且可以按照人们的认识过程(课文中对这一制作过程及原理的了解),同时,还可以把二者结合起来。这使我们懂得了,顺序说明的内容构成并不局限于过程的繁复记录,完全可以有丰富充实的多方面材料。二、多种说明方法的综合运用:

课文运用了诠释(说明、解释)说明法、打比方、作比较、下定义、举例子、列数字等说明方法。试分别举例说明,并找出哪一种说明方法用得最多呢?明确:诠释是运用得最多的方法,因为要对一道工序的制作情况特别是有关原理作出介绍,诠释是必不可少的。就拿景泰蓝这个名称来说,第10自然段作如下诠释“涂上的色料有好些种,不只是一种蓝色料,为什么单叫点蓝呢? 原来这种制作方法开头的时候多用蓝色料,当时叫点蓝,就此叫开了(我们苏州管银器上涂色料叫发蓝,大概是同样的理由)。这种物品从明朝景泰年间(15世纪中叶)开始流行,因而总名叫景泰蓝”。由设问引出,先落实“蓝”字,再解释“景泰”含义,中间还穿插了“发蓝”这一旁证材料。第14自然段对“烧蓝”工序,第15自然段对“平整”的技术要求的诠释,都是既准确又明白的。

打比方(比喻)说明使抽象与生疏的问题具体化,第15自然段用画家的颜料来比喻点蓝工人的色料。

作比较说明,第3自然段把“制胎”工序与“铜器作”里打制铜器作比较,突出一个“胎”字;第7段拿“掐丝”和“刺绣,缂丝,象牙雕刻”等手工艺品比较,异中求同地强调了这些“密集”劳动“全都在细密上显能耐”的特点。第4自然段主要的说明方法有:“下定义、举例子、作比较、打比方”。在说明第二步工作“掐丝”时,综合运用了上述多种说明方法,第一句话提出“掐丝”这个概念后,马上就给它下定义说:“就是拿扁铜丝(横断面是长方形的)粘在铜胎表面上。”接着以粘一棵柳树为例,具体说明是怎样“不用在铜胎上打稿”而“自由自在地”在铜胎上粘出各种图画来的。在举例说明时,又把柳树的叶子比做括号,说每片叶子两笔“像一个左括号和一个右括号”,非常形象、贴切。最后又把掐丝工人的这种工作与刺绣进行比较,说“他们简直是在刺绣”。这样多种说明方法互相补充配合,使“掐丝”这道关键工序说明完整,具体而翔实了。

三、准确使用术语:

在介绍各道工序的时候,作者还运用“掐丝”“点蓝”“烧蓝”“打磨”等术语。这些术语的使用都是必要的和准确的。因为:

(1)可以避免说外行话;(2)术语是在长期实践过程中提炼出来的,最能准确地概括某一道工序的特点和内容的语言,恰当使用术语,能够使说明的语言更精炼;(3)正因为术语能够准确而精当地概括那道工序的特点和内容,正确使用术语,能使文章眉目清楚,读者也容易把握这道工序的内容和特点。本文每一道工序都用一个术语加以概括,除点蓝之外,都能确切地说明这一道工序的内容和特点;即使是“点蓝”虽已不能确切地反映现在涂色料的工作的全部内容,但经作者解释之后,人们还是能了解这一传统叫法过去和现在的实际意义。四、总结

1.归结中心意思

文章详细地说明了景泰蓝的制作过程和方法,介绍了景泰蓝制作中手工操作特点,赞扬了手工艺工人的精湛技艺、劳动和智慧,从而赞颂了我们民族的伟大创造才能。

2.归结本文写作分析要点:

体裁为说明文。以景泰蓝制作的过程为说明顺序,详写掐丝和点蓝两道工序。在各道工序的说明中,始终抓住景泰蓝制作中手工操作这一特点。综合运用了下定义、举例子、打比方、做比较、列数字多种说明方法。语言准确、简明,文风通俗平实。五、作业

通过这篇文章的学习,我们掌握了这种以说明事物发展过程为主的说明文,应抓住发展过程的特点,按事物发展的顺序来展开说明,并突出重点部分详细说明,这些都是我们在写说明文的时候需要注意学习的地方。

请以“我熟悉的____________”为题写一篇说明文,注意抓住所说明的对象的特点,安排好说明顺序和材料的详略,综合运用三种以上说明方法,字数在500字左右。【期刊中对文章的解读】

关于《景泰蓝制作》(节选)

叶至善

这篇文章写于1955年。我父亲对手工业制品很感兴趣,曾经想写一组文章,把每种手工业品的制作过程记录下来;结果只写了两篇,另一篇是《荣宝斋的彩色木刻画》。《景泰蓝的制作》开头说:“一天下午,我们去参观北京市手工业公司实验工厂,粗略地看了景泰蓝的制作过程。”这“我们”就包括我在内,是我陪着父亲去参观的。那个实验工厂在崇文门外的一条胡同里,是一所破旧的大四合院,设备非常简陋。文章的最后一段说的完全是实情:“全部工作是手工,只有待打磨的成品套在转轮上,转轮由马达带动的皮带转动,算是借一点儿机械力。”这是28年前的情形。我不知道这个工厂是不是还保留着原来的名称,但是可以想像景泰蓝的生产规模一定扩大了不知多少倍,已经搬进了新盖的大厂房,生产的方法也一定有了不少改进。例如“制胎”,完全可以利用汽锤或者冲床,不必再把红铜片放在铁砧上,拿着小铁锤一下一下地打了;还有“色料”,是不是还要到博山去买呢?自己烧制,可能更加适合制作景泰蓝的要求。我没有去参观第二回,可是相信如果有谁再写一篇《景泰蓝的制作》,肯定跟我父亲写的这一篇有很大的不同。

话虽这么说,制作景泰蓝的基本工艺流程想来不会有什么改变,仍旧是“制胎”、“掐丝”、“点蓝”、“烧蓝”、“打磨”、“镀金”这一套。那天去参观就是按照这个流程一个工序一个工序地往下看,一边听带领我们参观的老工人讲解。我父亲写这篇文章,基本上也按照这个流程作记录,只在有的地方加上必要的说明:长的有整段的,好几百字,如说明制作景泰蓝为什么非“掐丝”不可;短的只有一两句,如说明打磨为什么要用椴木炭。讲器物的生产按着工艺流程来写本来是很自然的,也比较容易说清楚,写得好还能使读者产生亲切之感,好像跟着作者一边参观,一边听作者讲解似的。按着工艺流程来写有一种办法是给工序编上号,作为小标题,如“一、制胎”、“二、掐丝”、“三、点蓝”……在每个小标题下面用一段或几段文字来记录这道工序。这样写有个优点,就是眉目很清楚,可是比较呆板。我父亲没有采用这种形式,所以读者在读的时候要分辨清楚每道工序从哪儿开始,到哪儿结束。读了这篇文章就像自己去参观了一样,恐怕是办不到的。第一个原因,我父亲这篇文章是写给知识水平和生活经验都跟他差不多的人看的,没有考虑到要给十几岁的少年们读,更没有考虑到过了近三十年以后的今天还会编到语文教科书里去。例如他讲完了“制胎”,惟恐讲得不够明白,接着写了一段:“制胎的工作其实就是铜器作的工作,……”这里讲到的铜器作坊,半个世纪前比较大的城市几乎都有,到了50年代,铜器作坊已经所剩无几,因为家庭用的铜制器皿大多被铝制器皿取代了;到了今天,即使在北京这样大的城市里也找不到一家铜器作坊。这一段话说给见过铜器作坊的人听,当然能引起他们的联想,从而加深理解;说给没见过铜器作坊的人听却起不了一点儿作用。我想如果现在让我父亲给中学生讲景泰蓝的制作,他不会多此一举,加上这样一段起不了作用的闲文了。此外在遣词用语方面,也没有照顾到中学生,有的词语对他们来说是非常陌生的。

关于词语的问题固然可以让同学们自己查工具书解决,或者由老师给他们作解释,但课本最好还是适当地加几条注。如“点蓝”用的“挖耳似的家伙”,这“挖耳”现在不常见了,老师也未必个个能想得起来,我查了《新华字典》、《现代汉语词典》和《辞海》,都没有这个词儿,似乎加一条注比较好。再说第二个原因,用文字来说明一件事物、一个过程,是非常不容易的。这话是父亲跟我说的。他还举例说:“你想光用文字来给孩子们说明一台蒸汽机的构造和工作原理吗?肯定办不到,随你花多大的力气也说不明白,非借助于说明性很强的插图不可。最好是让孩子们看一看蒸汽机的模型,或者带他们去参观一下火车头,你只要稍加指点,用不着说多少话,他们就能把蒸汽机的各个部件是怎样相互联结相互作用的弄得一清二楚。这就是直观教学的好处。”父亲说的是实情,当然也包括他自己写的说明文在内。这篇《景泰蓝的制作》,在我看来已经把各道工序扼要地说清楚了,因为我是陪父亲一同去参观的。换了个跟景泰蓝不曾有过什么接触的人来读这篇文章,肯定会有许多地方弄不明白;而在同学们中,这样的人还多着呢,所以老师在教这篇文章的时候还得借助于直观教学。带领同学们去参观景泰蓝工厂当然是最好的办法,可惜不容易办到。至于要找一件景泰蓝制品来,破的更好,让同学们在读文章的时候仔细揣摩。为什么说破的更好呢?因为破了就可以让同学们看清楚“掐丝”用的铜丝的“横断面是长方形”,看清楚这横断面是长方形的铜丝是怎么焊牢在铜胎上的。课本配上若干幅说明性的插图当然也是一种办法,在讲“掐丝”这道工序的时候尤其有必要。写这段文字,我父亲花的力气不小,但是我猜测,同学们读了未必能完全理解。

父亲又跟我说过,说明文非认认真真练习不可。为什么又非练习不可呢?我想:一则因为在学习中,在工作中,在生活中,几乎处处要用到说明文;二则,练习说明文可以为写别类文章打下坚实的基础。当初父亲让我自己选定一件事物或者一个过程作为题目来练习,要努力写得让从未接触过这件事物或这个过程的人看了也能明白。把很不容易达到的标准作为练习的要求,当然是从难从严的意思,我听了父亲的话,真的做了不少练习。后来我当了编辑,在为少年儿童编各种书刊写各种文章的时候,我体会到当初的练习没有白费,确实使我学到了一些本领。对于不是专干编编写写的人来说,说明文也是极其有用的。阅读说明文的能力的确有着意锻炼的必要。单看中学用的课本:数学、物理、化学、动物、植物、生理、历史、地理,哪一种不是说明文?就是语文课本,除了文学作品和议论文之外,选的几乎全是说明文;而文学作品和议论文之中,还往往包含说明的成分。同学们要是掌握了阅读说明文的方法,就眼前来说,对学好各门功课都有帮助。反过来说,在学习其他课本的时候,其实也在锻炼阅读说明文的能力,这一点可以给同学们指出,引起他们的注意。