【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 项脊轩志同步备课课件 苏教版必修5

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 项脊轩志同步备课课件 苏教版必修5 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 17:22:33 | ||

图片预览

文档简介

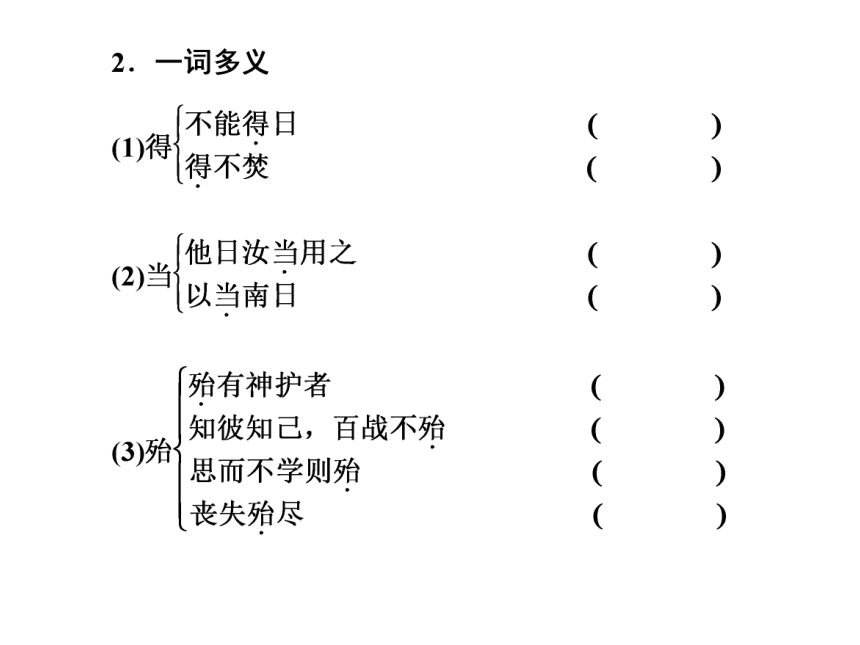

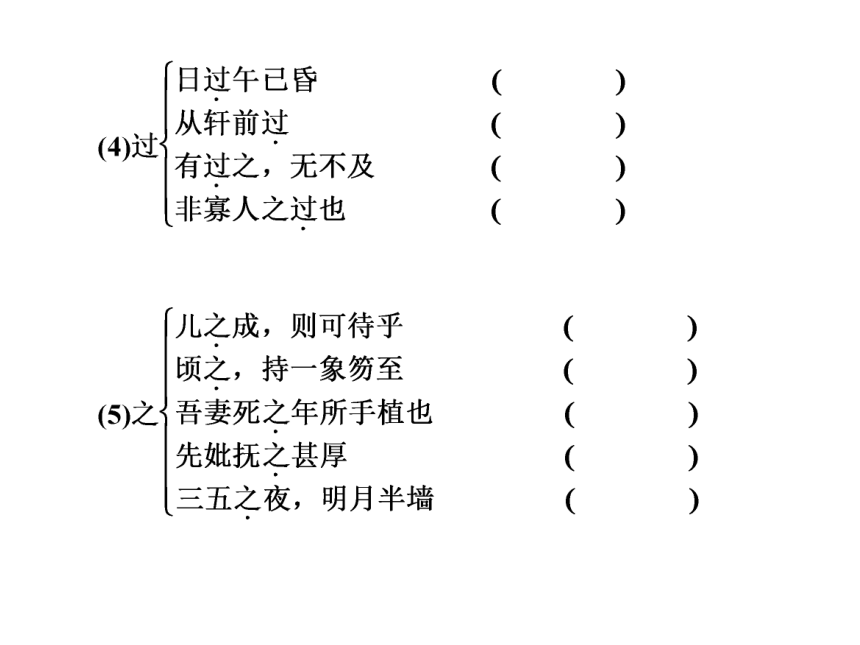

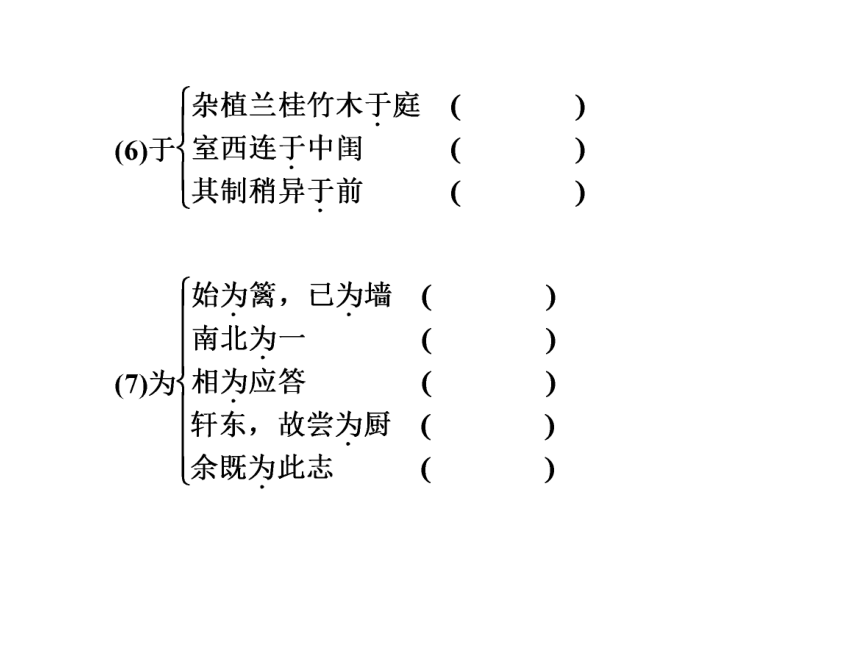

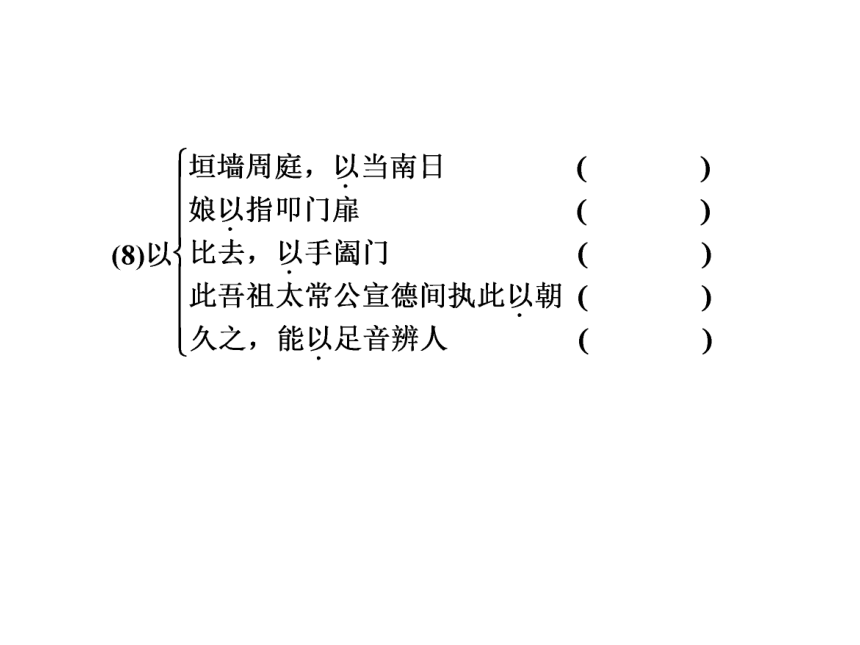

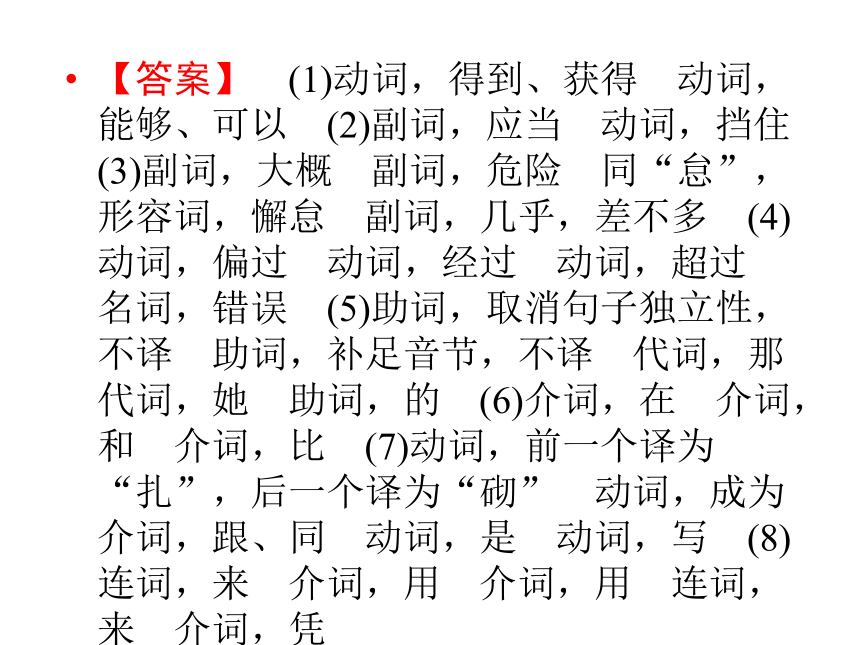

课件152张PPT。【答案】 (1)动词,得到、获得 动词,能够、可以 (2)副词,应当 动词,挡住 (3)副词,大概 副词,危险 同“怠”,形容词,懈怠 副词,几乎,差不多 (4)动词,偏过 动词,经过 动词,超过 名词,错误 (5)助词,取消句子独立性,不译 助词,补足音节,不译 代词,那 代词,她 助词,的 (6)介词,在 介词,和 介词,比 (7)动词,前一个译为“扎”,后一个译为“砌” 动词,成为 介词,跟、同 动词,是 动词,写 (8)连词,来 介词,用 介词,用 连词,来 介词,凭于是迁居至嘉定安亭江上,在那里讲学读书二十余年。他的学生很多,称他为“震川先生”。到六十岁才中进士,授县令之职,一生郁郁不得志。

因其散文风格朴实、感情真挚,被誉为“明文第一”,当时人称他为“今之欧阳修”,有人称赞他的散文“不事雕琢而自有风味”。其中《项脊轩志》为代表作,其他如《先妣事略》、《寒花葬志》。

归有光对清桐城派影响很大。桐城派代表人物姚鼐把归有光视为唐宋八大家和桐城派之间的一座桥梁。项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者将自己的书斋题为“项脊轩”含有怀宗追远之意;一说,言其窄小,如颈背之间,故名;也有这样的解释,归有光从小就有远大志向,要博取功名,光宗耀祖,从项脊两字字面理解,归有光要成为家族顶天立地的脊梁。作者幼年丧母、科场不顺、青年丧妻、家道衰落、叔伯不睦,而项脊轩这一百年老屋是作者家庭变迁和身世遭遇的见证。因此本文在文人雅趣之乐中笼罩着一种浓重的悲情愁绪。一般认为,本文的附记是作正文十三年之后补写的。志

“志”就是“记”的意思,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。但“记”通常用以记“事”或“物”,如范仲淹的《岳阳楼记》、欧阳修的《醉翁亭记》、苏辙的《黄州快哉亭记》等;“志”则大都用以记录人物事迹,如墓志、人物志等。 1.项脊轩本是狭窄的小房子,为什么会让作者几十年都割舍不下?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 清代梅曾亮言:“借一阁以寄三世之遗迹。”作者之所以难以割舍这一狭窄的小房子,是因为项脊轩承载着他深沉的身世之感、浓郁的思亲之情以及沉郁的内心伤痛。第一,此轩牵系着归家的几代人,而且都是作者最思念的人,特别是对妻子“时至轩中”的叙述,抒发了对亡妻深深的思念之情。

第二,小轩牵系着自己和家族的许多事,小轩的变迁,反映了家族命运的变化,暗示着家道的衰败。

第三,修葺小轩,反映自己学业上的勤奋,暗示并反衬自己的不得志;小轩是自己喜悦与悲哀、希望与梦想的见证。2.本文在写景和叙事中是如何将“喜”和“悲”的感情抒发得委婉动人的?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 作者善于把真切强烈的感情融入生动的景物描写和真实的场景叙写之中,即通过写景抒情和通过叙事抒情。(1)写景中的抒情(2)叙事中的抒情3.结合文章具体内容,简要解说文章在哪些方面使用了对比的手法?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)全文由“可喜”与“可悲”的两部分组成。作者把自己在项脊轩中读书的“可喜”之情与在项脊轩中发生的一系列“可悲”之事串联起来了,前面的“可喜”与后文的“可悲”形成鲜明的对比,构成了全文整体上的对比格局。(2)修葺前后项脊轩的对比。修葺之前的项脊轩是旧、小、破、暗,而修葺之后的项脊轩成为“万籁有声”的读书场所。

(3)在叙述发生在项脊轩中的一系列“可悲”之事时作者也采用了对比的手法。

①在叙述家庭衰败时,用家庭先后的格局对比,这种家庭格局的今昔对比让我们感受到了封建大家族的昔盛今衰的场景。

②通过老妪的叙述来表现昔日母亲对姐姐的关爱。③祖母手持象笏回忆祖先的业绩,来对比现在“吾家读书久不效”。

④前后事件的“悲”“喜”对比。文中叙述的琐事主要有家庭衰败、先妣叩门、大母过余、夫妻之爱等事情。虽然都是可悲之事,但是在写法上前三件事以“悲”写“悲”,写夫妻之爱时作者却以“乐”写“悲”,这件“乐”事又和前面的三件“悲”事形成了对比。4.文章以记叙庭中那棵枇杷树作结,有何作用?请加以分析。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 这篇课文以记叙庭中那棵枇杷树作结,可以说是言有尽而意无穷。“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也。”看到树,就似乎看到了妻子的容貌,就似乎听到了妻子的笑语。枇杷树“今已亭亭如盖矣”由“亭亭如盖”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据作者心头的只是一片悲戚之情。这句话,托物寓情,借亭亭如盖的枇杷树寄托了对妻子的无尽的思念,可谓言简意丰,留给读者无穷的回味。

【答案】 ①一丈见方;②雨水;③顾视:环视;置:安置、放;④做;⑤美景;⑥时俯时仰地放声歌吟。偃仰:俯仰;啸歌:放声吟唱;⑦冥然:静默的样子。兀坐:端坐;⑧形容风移影动的样子。名词作状语

1.定义:在文言文某些特殊的语言环境中,名词放在动词的前面,它不是动作行为的实施者,而是对动作行为起着直接的修辞限制作用,从而担负起形容词、副词的语法功能,充当了动词谓语的状语。2.一般规律:普通名词作状语,位置在谓语的前面,其结构形式和名词作主语完全相同,两者如不仔细区分,就会产生误解。如:“狐鸣呼曰:‘大楚兴,陈胜王。’”倘若把此例中的“狐鸣”当成主谓结构,意思就是“狐狸叫喊”,这样,就歪曲了原来的意思。下面列举几条辨析的方法:

(1)要看谓词与其前面的名词的意义关系:如果是陈述和被陈述的关系,就是主谓结构;若是修饰、限制与被修饰、限制的关系,就是名词作状语。(2)要看能否在名词前加介词或“像……一样”组成介词结构或比较结构。

(3)要看句子前面是否另有主语。就一般情况而言,名词作状语的句子,往往在这个名词前面或上句中还另有主语。

(4)凡按上述三种辨析标准仍难判定的,要按情理推断。

?请完成“课后知能检测·课时作业(八)”第4题对祖母的回忆尤其感人,祖母爱怜的言辞、离去时的喃喃自语、以手阖扉以及持象笏至的动作等,把对孙儿的关心、疼爱和期待,惟妙惟肖地表现了出来。此外,妻婚后来轩的往事,从娘家回来后转述的诸小妹语,亭亭如盖的枇杷树等细节,无不真切感人。

总之,归有光散文传神的细节描写,为我们的日常写作提供了借鉴的典范。定义:细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。所谓细节描写,就是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

作用:它是记叙文情节的基本构成单位。没有细节就没有艺术。同样,没有细节描写,就没有活生生的、有血有肉有个性的人物形象。

写法指点:①细节要真实;②选取细节要典型;③语言表述要凝练,力求一字传神;④细节描写要做到细致入微。请将孟郊的《游子吟》中的“临行密密缝”等诗句写成一个运用细节描写的片断,不少于100字。

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 母亲把线头在舌尖上一舔,又用指尖轻轻一捻。她年纪大了,那细小的针眼仿佛也成了一道难闯的关。她一手拿着衣服,一手捏着针,凑到油灯前,就着油灯的亮光,将针线穿来引去。那密密缝织在一起的是母亲对游子的无尽的爱意啊!亲情是永恒的主题

归有光笔下的普普通通的“项脊轩”承载着融融的亲情和怀念:百年老屋几度兴废,离开家园年月已久,亲人多辞世,家庭多变故。但正是因为这屋子见证了亲人的音容笑貌,也见证了这个家族的悲欢离合。看到项脊轩,母亲、祖母、妻子这些作者人生中最重要的亲人们的举止动作、言语神情以及与项脊轩有关的生活琐事都历历在目,令人难以忘怀。亲情是永恒的主题,归有光借“项脊轩”抒写亲情,而充溢着亲情与爱的房子,是人们永远的精神家园。

【应用角度】 “亲情”、“家”、“精神家园”、“见证”等。庆幸的是,一次偶然的机会,两位妈妈在胆道闭锁互助QQ群上相识,在向对方倾诉着自己的无奈时,彼此发现可以试一试“换肝”。“看到儿子遭的罪,我就知道不能放弃治疗。就一定要救他。”两位妈妈说,不管将来发生什么,她们都愿意为儿子付出一切。于是,一个“80后”、一个“90后”年轻妈妈决定在武警总医院“换肝救子”。2012年9月14日,换肝手术在北京武警总医院顺利完成,医生说,如果成功度过术后危险期,那么就标志着这两个孩子的康复进程走完了三分之二,生存率将很高。进行换肝手术后,团团、哲哲的眼睛和皮肤都不黄了,小身子也长胖了。经过一段时间的观察治疗,2012年10月17日,他们从北京武警总医院出院。【媒评文摘】 1.平凡妈妈、不平凡的爱。两个妈妈换肝救子不光拯救了自己的孩子,也挽救了别人的孩子,是母爱让两个孩子的生命得以延续。

——凤凰网

2.还有什么比母爱更慷慨和值得信赖?两个素不相识的妈妈都因伟大的母爱进行了一场爱的交换,也赢得了与死神的比赛,创造了生命的奇迹。

——新华网大人们鼓励我装先生样子,我也没有嬉戏的能力和习惯,又因为我确是喜欢看书,故我一生可算是不曾享过儿童游戏的生活。我在这九年(1895─1904)之中,只学得了读书写字两件事。在文字和思想的方面,不能不算是打了一点底子。但别的方面都没有发展的机会。

但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点做人的训练。在这一点上,我的恩师便是我的慈母。每天天刚亮时,我母亲便把我喊醒,叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。她看我清醒了,便对我说昨天我做错了什么事,说错了什么话,要我认错,要我用功读书。有时候她对我说父亲的种种好处,她说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”(跌股便是丢脸,出丑。)她说到伤心处,往往掉下泪来。到天大明时,她才把我的衣服穿好,催我去上早学。学堂门上的锁匙放在先生家里;我先到学堂门口一望,便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把锁匙从门缝里递出来,我拿了跑回去,开了门,坐下念生书。十天之中,总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了,我背了生书,才回家吃早饭。

我母亲管束我最严。她是慈母兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下。我做错了事,她只对我一望,我看见了她的严厉眼光,便吓住了。犯的事小,她等到第二天早晨我眠醒时才教训我。犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉。无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的。有一个初秋的傍晚,我吃了晚饭,在门口玩,身上只穿着一件单背心。这时候我母亲的妹子玉英姨母在我家住,她怕我冷了,拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿,她说:“穿上吧,凉了。”我随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”我刚说了这一句,一抬头,看见母亲从家里走出,我赶快把小衫穿上。但她已听见这句轻薄的话了。晚上人静后,她罚我跪下,重重的责罚了一顿。她说:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”她气的坐着发抖,也不许我上去睡。我跪着哭,用手擦眼泪,不知擦进了什么微菌,后来足足害了一年多的眼翳病。医来医去,总医不好。我母亲心里又悔又急,听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,真用舌头舔我的病眼。这是我的严师,我的慈母。

【精要赏析】 这篇节选自《四十自述》的文章,字里行间流露出对母亲的爱戴、感激之情,这种感情表现在朴实的语言之中。文章质朴、真切的叙述语言与作者真挚、发自内心的情感相辅相成,相得益彰。如有些语句就包含感情:“每天天刚亮时,我母亲……多久了”其中“我从不知道她醒来坐了多久了”就将母亲的辛苦写得淋漓尽致。因为,作者是掏出“心灵”来写母亲的,全文就自然而然地洋溢着对母亲的敬爱之情。 【教学设想】

教学目标

1.学习本文善于捕捉生活中典型的细节和场面,借平淡的生活琐事,表达真挚感情的方法。

2.体会本文笔墨清淡而情意缠绵动人的特色。教学重难点

着重了解文中所抒发的对亲人的思念之情以及对人事沧桑的感慨。

课时安排

3课时【教学过程】

第一课时

一、题解与作家作品

要求学生看注解13,教师补充:《项脊轩志》是散文家归有光的代表作。项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者将自己的书斋题为“项脊轩”含有怀宗追远之意;一说,言其窄小,如颈背之间,故名;也有这样的解释,归有光从小就有远大志向,要博取功名,光宗耀祖,从项脊两字字面理解,归有光要成为家族顶天立地的脊梁。归有光自幼苦读,9岁能属文,但仕途不利,35岁才中举人,其后二十余年,八次会试不第。于是移居嘉定安亭江上,读书讲学。他的学生很多,称他为“震川先生”。到60岁才中进士,授县令职。

归有光虽然仕途不得意,但他博览群书,在散文创作方面有很深的造诣,是明代杰出的散文家。他的散文受司马迁和欧阳修的影响很大,但有他自己的特色。他善于用疏淡的笔墨,描写生活中常常接触的事物,以及家人、亲友之间的一些琐碎事情,随笔点染都富于深情,所以感染力很强。我们今天要学习的《项脊轩志》,就是属于这种性质的抒情散文。二、朗读课文,疏通文义

1.听录音,正音。

2.学生范读。

3.学生借助工具书及书下注释,疏通文义,教师串行答疑,对共性问题课堂上加以讲解。

三、布置作业

熟读课文,在此基础上背过第一段“借书满架……珊珊可爱”一部分。第二课时

一、检查作业

学生默写“借书满架……珊珊可爱”这一部分。

二、讲读课文

指名学生朗读课文第1段。

提问:文章开头,作者是怎样具体地写他的书斋项脊轩的小、旧、破、漏而又阴暗的?明确:①写项脊轩的小:旧称“阁子”,“室仅方丈,可容一人居”,容,容纳;②接着写旧:直接点明是“百年老屋”;③写破漏:“尘泥渗漉,雨泽下注”,以至于“每移案,顾视无可置者”则又见其小;④写阴暗;“北向,不能得日,日过午已昏”。

教师点拨:这样写,形象而具体,能给人以很深的印象。特别是“每移案,顾视无可置者”一句,尤为生动。屋顶上东也漏,西也漏,每次搬动书桌,看来看去没有可以安放的地方,显得有点狼狈。提问:作者对这样的书斋,是怀着怎样的感情来写的呢?

明确:作者并没有嫌弃它,鄙薄它,相反,对它却怀有深挚的眷恋之情。

教师点拨:开头这样写,还有一个作用,就是跟下面写修葺后的项脊轩形成鲜明的对照,使人感到他的小小书斋,颇有情趣,十分可爱,确是个读书的好地方,以便进一步表现出作者对它的喜爱。提问:经过修葺后的项脊轩变得怎样了?

明确:变得不漏、不暗了。辟,开。垣墙周庭,在院子周围筑起了墙。庭院里又种植了兰、桂、竹等花木,原有的栏楯,“亦遂增胜”,也就此增添了光彩。提问:在这样环境里读书,你觉得如何?(问题提出后并不要求学生回答,而让大家反复朗读下面几句来加深体会。这几句是:“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”读后由教师讲解。)“借书满架”,足见轩中人的好学,书未必真的都是借来的。“偃仰啸歌”,见课文注释,这是就字面意思解释。其实这是极写读书之乐,只有当读书有所得的时候,才会高兴得这个样子。至于作者为什么一会儿又“静静地独自端坐着”呢?显然又是在进一步考虑书中的问题,有更大收获。

提问:“万籁有声”是什么意思?

明确:指自然界发出的一切声响都能听到。籁,孔穴里发出的声音,也泛指声音。

再问:是写环境幽静还是写喧嚣?

明确:写幽静。进一步问:“万籁有声”与“万籁俱寂”哪一个更幽静?(这个问题提出后估计课堂气氛可能比较活跃,答案也不一定一致,如能引起争辩那就更好。最后仍由教师归纳讲解。)

“万籁有声”是写作者凝神专思时书斋里静得连最细微的声音也能听到。以有声写无声,这与“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”一样,以有声反衬“静”字。而这种静是有灵气的“幽静”,而不是一片“死寂”,真可谓“此时有声胜无声”啊。下文写白天书斋的幽静,用小鸟啄食来点染;到了夜晚,书斋的景物、境界则更幽美、更静谧。写明月,用“半墙”来烘托;写桂树,以“斑驳”的倩影来描摹;接着,由静而动,写清风徐徐吹拂,用“影动”来衬托,又以“珊珊”(课文注为“美好的样子”,有的书上解作“形容树影晃动时轻盈、舒缓的样子”)之语来渲染,既描绘出桂树的摇曳多姿,又表露出作者心境的恬静、闲适。这是一幅多么幽雅、美好的画面!(讲读至此,让学生掩卷而思,并自由地朗读课文第1段,直到能背出为止。最后集体背诵一遍。)三、小结

这一段是课文的第一部分,写可喜事,记项脊轩内外的景物,着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景。作者对项脊轩这种深挚的眷恋之情,是贯穿全篇的一条感情线索。这段写喜悦的心情,恰与下文写可悲的事相映照。

四、布置作业

背诵课文第一自然段。第三课时

一、检查背诵

二、讲读课文

1.指名学生朗读课文第2段。

提问:“然余居于此,多可喜,亦多可悲。”这一句从文章的结构上说起什么作用?

明确:由喜而悲,转为怀旧。这句从文章结构上说,承上启下,衔接自然。2.学生默读课文第2段,划分层次并概括层意。

明确:共分三层,第一层从“先是……”至“……凡再变矣”。先泛写项脊轩外的变化,是可悲事之一。

第二层从“家有老妪……”到“……语未毕,余泣,妪亦泣”。写轩内,回忆母亲遗事,是可悲事之二

第三层从“余自束发,读书轩中……”到这一段末,继写轩内,回忆祖母遗事,有负期望,是可悲事之三。3.分析第一层

提问:作者抓住了哪几个富于特征性的细节,写旧式大家庭的四分五裂之状的?

明确:写了“东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅”这三件典型性的事情。

教师讲解:写三件典型性的事情,总共也不过用了13个字,寥寥几笔,就把封建大家庭中分家后所产生的那颓败、衰落、混乱不堪的情状和盘托出了。凡,总共;再变,变了两次。4.分析第二层

(1)指名学生朗读。

(2)教师讲解:作者幼年丧母,有些儿时往事不甚了解,所以借老奶妈之口道出,自然而真实,亲切而感人。特别是写到母亲关怀儿女,叩门问寒问暖,“儿寒乎?欲食乎?”情意缠绵,感人至深。虽仅一言半语,却纯是慈母心肠。这是一幅多么平常、而又多么动人的生活画面啊! 5.分析第三层

(1)找两名同学朗读(一名同学读“大母”的话,另一名同学读其他内容)

(2)教师讲解:束发,指童子尚未成年之时。古人在儿童时代把头发束起来,盘在头顶上。吾儿,我的孩子。若影,你的影子。竟日,整天,即一天到晚。作者写这个细节,巧妙地写了三个动人的场面。先是叙述祖母来到轩中只写了一句话,语气亲切而风趣,既表爱怜,又隐含着夸誉,表现了慈爱的长者对小辈的疼爱。次写祖母关门而去,喃喃自语,话中有些许忧虑,但更多的是相信,对孙子的功成名就充满着希望。这话没有当着孙子的面讲,更见其期望殷切,情意真诚。接着写祖母“持一象笏至”,进一步表露了她对小辈的期望和鼓励。平平常常的几个场面,平平常常的几句话,平平常常的几个个动作,就把老祖母对孙儿极其疼爱、关怀的感情,写得淋漓尽致。足见作者摄取生活细节功力之深。这一段末一句“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”,既是对回忆祖母遗事而言,也是对上一层回忆母亲遗事而说,结构谨严,感情真挚。

6.指名学生朗读课文第3段。

读后简述:这一段记述一些琐事,写作者为项脊轩能长时期维持原状而感到欣慰。

7.指名学生朗读课文第4、5段(即最后两节)。

读后讲解:十几年后作者又补记了这一段,怀念死去的妻子,是可悲事之四。提问:在写法上与上文有什么相同的地方?

明确:因为都是怀旧,所以情调和谐。怀念亡妻,同样是抓住了富于特征的日常生活中的琐事来写。例如,“吾妻来归。时至轩中,从余问古事,或凭几学书。”“吾妻归宁,述诸小妹语曰:‘闻姊家有阁子,且何谓阁子也?’”等等。

接着问:请再想一想,写法上还有什么相同的地方?

明确:可写之事很多,但只写与项脊轩有关的事情,可见选材之严,取材之精。“吾妻归宁,述诸小妹语……”更是生动,一种天真无邪的情态,跃然纸上。继续讲解:文中没有“相亲相爱”或“相敬如宾”之类字眼,而伉俪深情自见。这种写法,是以当年小夫妻在轩内唱和相随的欢乐来衬托今日丧偶的悲哀。补写的这一段,就文意看,写到“自后余多在外,不常居”,也可以收束全篇了,不意下文又起波澜,转而写庭中一棵亭亭如盖的枇杷树,使文章的余韵悠然不尽。亭亭,高高耸立的样子。盖,伞。提问:写感情,可以明写,也可以暗写。试联系上文举例说明。

明确:明写,如第1段里的“珊珊可爱”,第2段末的“令人长号不自禁”等;暗写,如第2段里的“某所,而母立于兹”和本段的“今已亭亭如盖矣”等。暗写的好处是含而不露,耐人寻味。

继续讲解:这个结尾,是画龙点睛之笔,睹物思人,抒发了物在人亡的感慨,使读者回味不尽,对项脊轩的印象也就更加深刻了。8.集体朗读课文第2、3、4、5、段。

小结:以上四段是第二部分,写可悲事,着重回忆母亲、祖母和妻子的遗事,绘形绘声,颇能打动读者之心。三、课文总结

在这篇抒情散文中,作者通过对项脊轩前后变化的记述,写出了对于它的亲切感情,也写出了对于亲人的深沉怀念。作者对自己的书斋项脊轩的无限眷恋的感情,是贯穿全文的一条线索。无论写景、叙事或抒情,看来似乎信手拈来,散漫无章,但实际上都与项脊轩息息相关,由状物而怀人而抒情,三者融为一体,做到了形散神不散,这是本篇组织材料、安排结构的一大特点。或喜或悲之情,作者均善于通过选取富有特征的生活细节,曲尽其妙。作者用家常语叙家常事而情意缠绵动人,尤其善于用简朴生动的人物对话、口语,尽传人物的神情、仪态。四、布置作业

模仿本文写作技巧,选取生活小事,平凡场景,写一段不少于150字的记叙性文字,表现人物的音容笑貌,寄托自己的深情,注意运用细节描写。【期刊中对文章的解读】

真切细腻笔触 树上天生之花

——归有光《项脊轩志》赏析

肖 旭

中国古代散文曾出现过三次高峰,即先秦时代的诸子散文和历史散文,唐朝中期及北宋八大家,清朝桐城派。总的讲,唐宋八大家之后,散文一直处于落潮状态。到明中叶出现了李梦阳、王世贞、李攀龙、何景明为首的前后七子复古运动,主张“文必秦汉”,认为文章一字一语都要以汉朝以前的为好。与此同时作为反对派而出现的以王慎忠、归有光为代表的唐宋派,他们着重学习唐宋散文的平正、通达,力求自然,不落俗套。在唐宋派中以归有光的创作成就为最高。

归有光是江苏昆山人(1507—1571),他主要生活在嘉靖、隆庆两朝。当时权奸当道、朝政腐败、倭寇侵临、民不聊生。目睹黑暗社会现实的归有光立志兴利除弊、救国安民。他怀着极大热情参加了科举考试,但屡遭挫折,直至花甲之年才考中三甲进士,除任长兴知县。“位卑不敢忘忧国”,他为官清廉,勤以政事,替百姓分忧,不向恶势力屈服。他在做官以前的漫长岁月里,主要在老家昆山。虽郁郁不得志,但仍以诗书自娱。归有光作品编在《震川文集》里。由于长期寄居乡间,孤陋寡闻,至使作品题材狭窄,缺乏深广的社会内容,但也不乏佳作。王夫之曾评价说,以真切细腻的笔触,记述家庭生活琐事,蕴藉典雅,如清邈之色,一唱三叹,意趣感人。归有光曾批评主张散文复古的人说:“颇好剪纸染彩之花,遂不知树上有天然花也。”意思是说,用纸剪出来的,用颜色染上的花,当然不如树上之花开得有生气。归有光的一些优秀作品,多为树上天生之花,具有一种自然美。内容上,与日常生活相贴近,语淡情深;形式上素朴清淳,不饰雕琢而风韵超然。《项脊轩志》就是代表作之一。《项脊轩志》也叫《项脊轩记》。“志”与“记”是同义,都是古代记事文体。“项脊轩”是归有光老家昆山的一个书斋,作者从15岁就在那里读书,直至到30多岁,因而对这书斋感情很深,为项作记以寄之。

“项脊轩,旧南阁子也。”开篇就紧扣题目,并点出“轩”的来历,旧名叫“南阁子”。接着文章从几个方面勾勒出项脊轩的旧貌:“室仅方丈,可容一人居。”说房间窄小,一丈见方,仅能供一个人居住。“百年老屋,尘泥渗漉。”这房子很古老,已有百年历史,陈旧破漏。“雨泽下注;每移案,顾视无可置者。”“下”,向下。“案”,书桌。这里上接前文,从晴天到雨天,从泥灰的渗漏到雨水下流。环顾四周,竟然无处放桌案。可见,这间陋室太小了,难以住人。“又北向,不能得日,日过午已昏。”前面写了房子的破、漏、小,这里又写房间昏暗。“北向”,朝向北。过了中午,室内就昏暗了。这样一间破、漏、小又暗的房间,有什么值得留恋的,为什么要大书特书呢?这很值得玩味。

这间小房子只稍加修缮,面貌就大不一样了。“余稍为修葺,使不上漏。”这是解决屋顶不漏雨的问题。注意本文“余、予、吾”三种第一人称的不同用法。“上”,从上面。“前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。”这是解决昏暗问题。“前”,在前面。“周”,围绕着。“当”,正对着。“然”,词尾。这几句说,在庭院的四周砌上短墙,并在北墙开了四扇窗户,窗户面对着墙壁能让阳光反射进来,使室内显得开畅明亮。接着美化房间。“又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。”“杂”,错杂,交错之意。然后在院子里交错着种上兰花、桂树、竹子等花木,为旧时的栏杆也增添了光彩。“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。”房间修好了,环境美化了,作者不由自得其乐。 “满架”,看出作者好学不倦,书籍摆满了书架。“偃仰”,安居之样。“啸歌”,长啸高歌。看出主人十分得意。这是从动态入笔。“冥然”,安然无声、静而无声。“兀坐”,端坐。“万籁有声”,“籁”,窍孔。是说从许多小孔里传来的声音都能听得到。就像连根针掉在地上也能听得见一样,说明安静极了。这是从静态入笔。动静结合,相映成趣。“而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。”写庭院安静,啄食的小鸟竟然看见人来了也不飞走。“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”写十五的夜晚,明月照亮墙的半边,在月光的笼罩下,桂树的影子显得浓淡疏密参差、色彩相杂,树叶因风吹而动,摇曵的样子实在可爱。这几句是写项脊轩经过修缮已成为优雅舒适的读书好地方,并进一步描绘了读书的情趣。屋里书架上堆满了书籍,有时伏首低吟,有时昂首高歌,有时又默默端坐桌前细细品味。小院子静悄悄的,只有小鸟时来啄食,人到跟前也不飞去。每当十五夜晚,皎洁的月光照亮了半壁院墙。桂树的影子或浓或淡,参差错落,微风徐来,婆娑摇曵,十分可爱。

以上是文章的第一部分,介绍了项脊轩及庭院,着重讲了修补房间、整饬环境的情况。文章从轩内写到轩外,写了白天,写夜晚,情与景,人与声,动与静,光与影相互映衬,图画般再现了那清幽静谧的项脊轩和那在项脊轩中时而朗朗吟诵,时而冥然沉思的读书人。通过百年老屋破烂不堪与昂然新貌的对照,通过室内读书情境的描写、室外环境的烘托,表达了作者对项脊轩的喜爱,表现了他在斗室中读书的乐趣和悠然自得的心境。

文章第二部分峰回路转,仍以项脊轩为中心,记述了与项脊轩有关的人和事。这部分落笔便写“然予居于此,多可喜,亦多可悲。”意思是我住在这里,有许多可喜的事,也有许多可悲的事。这是一个承上启下的转折过渡句。“多可喜”指第一部分悠然自得的读书生活,以及家庭乐事,如后面的吾妻“问古事,或凭几学书”等快乐事,这是承上。“亦多可悲”指下文回忆家庭生活中可悲之事,属启下。用“然”字(然而)转折,使文章气氛从读书、三五之夜的欢乐,一下子转到分家、丧母、亡妻上来,给全文定下了感伤的基调。首先是封建大家庭的分崩离析。作者形象地描绘了分崩离析的衰败和混乱。“先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。”两个“是”字,第一个“是”,在此以前;第二个“是”,这样。“异爨”,分灶。“爨”,灶。这几句说,原先南北庭院是相通的,是一个整体,等到叔父、伯父们分家各起炉灶,里里外外就设了许多小门墙,到处都是这样。“东犬西吠”,省略了“西犬东吠”,是说东边的狗,西边的狗叫来叫去。“客逾庖而宴,鸡栖于厅。”是说客人要穿过厨房去赴宴,而鸡居然栖在大厅里。这三句,作者把犬、客、鸡穿插在一起,就突出了这个大院里的嘈杂、混乱不堪。与那“万籁有声”“庭阶寂寂”形成鲜明对照。“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。”由于分家,庭院中先是用篱笆分开,继而改为竹墙。“凡”,总共。“再”,两次。这里说总共变化了两次。我们说在这吩吩嚷嚷之中,那美好的人或事就更显得清纯可贵,令人思念不已。于是归有光回忆起已故的母亲、祖母。“家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。”“老妪”,是已故祖母的婢女。有抚育两代人的功劳,所以已故的母亲待她很好。“先”,已死。“先妣”,已死的母亲。“厚”,深厚,指待遇好。

归有光八岁丧母,幼年丧母是人生一大不幸。他通过一位曾经住过项脊轩的老婆婆的口,从侧面追述了母亲生前对子女们的关怀和疼爱。“室西连于中闺”,是说项脊轩的西部与内室相通,母亲曾到过此陋室。 “妪每谓余曰:‘某所,而母立于兹。’”“每”,时常。“而”,都指人称代词“你”。“兹”,指这、这里的意思。这两句说,老婆婆常常深情地告诉我,这个地方就是你母亲站过的地方。“妪又曰:‘汝姊在吾怀,呱呱而泣,娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答……’语未毕,余泣,妪亦泣。”老婆婆又说:我抱着你姐姐,她一呱呱啼哭,你母亲就用手指敲打着门板问:孩子冷吗?想吃东西吗?我就隔着门板和她应答……老婆婆话还未说完,作者就哭了,老婆婆也哭了。我们看他们的伤心之状历历在目。然后写对祖母的怀念,文章忆追了这样一件事:“余自束发,读书轩中。一日,大母过余曰:‘吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?’”“束发”,男孩从十五岁开始要把头发挽起来,盘在头顶,表示已长大成人。“经”,经过。“若”,你。“若影”,你的影子。“竟日”,终日、整天。这是一段祖母对作者说的话。这几句的意思是,我自从成年后,就一直在轩中读书。一天,祖母到项脊轩来看他时说:“孩子,好久没见到你的影子,怎么不声不响整天呆在这里,像个大姑娘似的。”“比去,以手阖门,自语曰:‘吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!’顷之,持一象笏至,曰:‘此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!’”这又是祖母的话。“去”,离开。“比去”,等到离去。“成”,成功,成名之意。“象笏”,象牙制的手板。古时大臣上朝时手执此物,笏上记载事情以备忘。两个“此”字都指这象笏,看出祖母对这东西的重视。“执此以朝”,拿着它上朝。这里“朝”是动词,上朝的意思。“他日汝当用之”的“之”,代指象笏。看出祖母对孙儿登科成名寄予着厚望。这几句是说,临走,她一边用手轻轻地关上门,还自言自语地说:“我们归家读书人已经好久没有取得功名、做官了,你这孩子总该有希望了吧!”不一会儿,她拿来一块象牙做的笏板对我说:“这是我祖父太常公在宣德年间拿着上朝用的,将来你会用得着它。”“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。”祖母将珍藏多年老祖宗的东西给了他,可见这位老人对孙儿的爱惜之切,依重之深,希冀之大。可作者自己在科场上屡次失利,非常痛苦。看看这一切就好像发生在昨天一样,但祖母终于没能等到自己使用象笏的那一天就与世长辞了。想到祖母的疼爱和期待,也想到自己还没有成就功名,情不自禁地痛哭不止。

这部分还写了两件事:“轩东,故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。”这是说作者在轩中呆久了,听到脚步声就能判别出是谁。“扃牖” ,关闭窗户的意思。这是说,小阁子的东边,先前曾做过厨房。来往行人从窗前经过,时间长了他竟然能凭脚步声,分辨出是谁从房前经过。我们看,作者对这间小轩是多么熟悉,多么亲切,多么有感情。另一件事是:“轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。”这是说,项脊轩曾四次遭火灾,却没被烧毁,大概是神灵在保护着吧!他产生这种感情,不能说是迷信,因他对这房子的感情太深之故。以上两件事可看做是对项脊轩的一段插叙。这是文章的第二部分,是回忆与项脊轩有关的人和事。

《项脊轩志》的原文本来到此就结束了,是归有光在19岁时写的。我们来统观一下这篇文章,主要是两部分:(1)写项脊轩本身,写作者读书之乐;(2)写与项脊轩有关的人和事,写作者不幸之感。读了归有光的《项脊轩志》给我们的总印象是什么?

读文学作品,要善于发现问题,深入思索,才能由理解分析进入到鉴赏品位的境界。这印象不外,一是对亲人的怀念伤感;二是读书做官的志向。把这两方面放在天平上称一称,你会倾向于哪一边?多数人会认为是读书做官。我们说如果《项脊轩志》只写到这里,虽然不能不说是一篇好文章,但恐怕也成不了像现在这样感人的传世佳作。其奥妙在哪里?奥妙就在于过了十多年后,作者又为《项脊轩志》续写了一段“补记”,记述了他与妻子共同生活及他对早夭妻子的眷恋。“余既为此志,后五年,吾妻来归。”把“补记”与前文连在了一起。有人认为,“补记”与前文合一,是刻书板时没有隔开。笔者觉得这种偶然没隔开倒成人之美了。它为我们透视分析留下了余地。归有光二十岁考中秀才,二十三岁与魏氏结婚。魏氏也出生于中下层仕宦家庭,两人感情极好。文章写到:“时至轩中,从余问古事,或凭几学书。”就是对幸福生活的描写。功名初就,恩爱新婚。但他们只共同生活了六年,妻子就去世了。“其后六年,吾妻死,室坏不修。”生活的甜果似乎还未来得及细细品味,归有光的悲痛之情是可想而知的。 但此时的归有光已到了中年,虽悲痛,但不能像青年时说到母亲便哭泣,想起祖母便长号,在这里作者用了“室坏不修”四个字。这看似伤感,读起来却十分的沉重。在这里,我们可以体会到,作者的感情是深沉、含蓄、内在、委婉的。它不像山洪那样奔流直下,一泻千里,而像涓涓细流,缓缓流淌在字里行间。小小的阁子里,曾有祖母的期望,母亲的怜爱,更有妻子的柔情蜜语。祖母死了,母亲没了,仅仅共处六年的妻子也亡了,一切都如梦如烟,去而不返。人心碎,情伤了,难以修补愈合;屋破损坏了,随它自去吧! “室坏不修”没有说悲,而悲的沉重;没有言情,却情深无限。写妻死后自己的寂寞悲凉,亦可见出悲。先喜后悲,越发令人惆怅伤痛,而悲喜之意与全文意脉是完全一致的。“补记”在形式上也承接全文,扣着项脊轩回忆伉俪生活。诸小妹语中提及“阁子”,又直接与篇首“项脊轩,旧南阁子也”相呼应。因此,这一段“补记”虽写于十多年以后,但它从内容到形式都与上文相统一,并不显得割裂。 “其后二年,余久卧病无聊,乃使人复茸南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。”“补记”部分到此本来可以结束,作者却忽然添上了一笔、移情于物,将痛摧肝肠的哀思,借景物传出:“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”作者从“树犹如此,人何以堪”翻出了新意,以静物显示动态,人亡物在,触木思人。借枇杷树的亭亭如盖喻妻亡至今岁月流逝的无情,而无情岁月足以映衬出作者通过回忆流露出的深情。 不断逝去的岁月,无论如何也不会冲淡作者对昔日甜蜜的伉俪生活的记忆;相反,只能加深他的怀念。这里只写景,未著半句情语,而浓郁的悲情已从景语中溢出。不言情而情无限,言有尽而意无穷,真是情意缠绵,余韵悠然不尽。

对于这部分“补记”,作者并不一定是为了文章的完美,而只不过是抒发对亡妻的怀念。因原文写了对祖母、母亲的怀念,那么过了若干年后将亡妻也写进里边,是情之必然,顺理成章。 然而,客观上讲,加进了这“补记”部分,才使《项脊轩志》发生了连作者也意想不到的变化。前面说过给人印象主要是两方面:一是怀念亲人的伤感,二是读书做官的志向,很明显言志重于抒情。现在加上“补记”,像在天平上加了一个重重的砝码,使文章完全向着记人抒情的方向倾斜了。量变引起质变的飞跃,在读者心目中,《项脊轩志》记述作者发奋攻读,成就功名的心志淡化了,几乎完全被为文中所写的对祖母、对母亲、对妻子的怀念之情所感动,以致久久难以忘怀。应该说,一篇作品的成功往往在许多方面。同时,一篇作品的成功,又往往有它独到的显示而形成它特有的魅力。“文学艺术是以个性为生命的”。作为归有光的代表作《项脊轩志》可以说典型地表现了归有光的作品的整体风格:

内容上密切同日常生活相联系,形式上素朴清淳,不饰雕琢而风韵超然。尤其突出的是,作者善于把内心深处长期积淀的情感,化浓重为清淡,琐细处做文章,平淡中见真情,即“淡中设色”。往往以日常生活细节为依托,略施白描点染,勾抹几笔,收到动人心弦,沁人心脾的强烈共鸣效果。“淡中设色”首先表现在结构构思上。从全文布局看,先介绍项脊轩及其整修情况,继而追述与轩有关的人和事,再就项脊轩阐发感慨,末尾补充也是记述妻子来轩中及此轩后来的变化。很明显,作者始终扣住项脊轩来行文。而文中那些不相连贯的生活琐事,看上去颇为平淡无奇,作者就是用项脊轩这根线把它们串起来了。作者从开头的“旧南阁子”一直写到庭院里“桂影”“珊珊可爱”。对一间破旧阴暗的小屋,大书特书,并不厌其烦地叙述整修小屋和美化室外环境的过程。从小、旧、破、暗到“稍为修葺”,虽琐细,却使人领略到作者“偃仰啸歌”于其中的乐趣和对阁子的深情。其次,我们从生动的细节描写上,也能看到作者“淡中设色”的技巧,以及饱含的深情。

如写母亲的一段,“妪每谓予曰……吾从板外相为应答。”这是一个声情并茂、沁人肺腑的镜头。项脊轩中老婆婆怀中的大姐呱呱啼哭,母亲闻声赶来,一边叩门引逗,一边问饥问寒,老婆婆随声应答着,尤其是“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎’?”这一叩一问,把母亲生前对儿女难以言状的关怀、疼爱,描绘得淋漓尽致,催人肝肠。又如写祖母一段,“一日,大母过余曰:‘……他日汝当用之!’”这里描绘出一个完整的过程和动人的场面。先写祖母的话,在赞许中含着牵挂,责备中含有疼爱,颇具老人风趣。然后以手阖门、喃喃自语、送象笏等三个情节,把老祖母对孙子的爱惜、期待具体化了。通过两三句话、两三个动作,把老祖母的言谈举止,音容笑貌,心理状态,慈爱之情,有血有肉、活灵活现地展现在人们面前。作者因仕途蹭蹬而深感有负祖母厚望的愧疚之情,也充分表现出来。写妻子一段也有三个细节:问古事、学书法、转述小妹妹的问话。极普通的生活小事,在作者笔下却变得有情有味。写出了妻子的温良好学,表现出夫妻间的和乐美满,以及相亲相爱的情景。“庭有枇杷树……今已亭亭如盖矣。”话虽短,也很通俗,而且连一个字也没说对妻子的怀念,但它却给我们留下了深阔的想象空间:那棵亭亭玉立的枇杷树,那种树的影子,那到此搁笔眼含双泪,无声长叹的作者,让人隐隐约约似有所见。此时无声胜有声。一个细节,一句朴实无华的话语,万般深情,尽在其中。无疑,在细节的刻画中渗入浓挚的情感是本文的显著特色,也是本文能拨动读者心弦的原因所在。归有光不愧为抒情能手,他曾被后人推为“明文第一”,不无道理。归有光为文追求“独出于胸臆”,强调文中之真情。他的一些优秀作品,特别是那些描写日常生活,抒发内心感情的抒情记事散文,“不事雕饰而自有风味。”这正如钱基博所评价的那样:“此意境人人所有,此笔妙人人所无,而所以成震川之文,开韩柳欧苏未辟之意。”可以说归有光在古代散文发展中开辟了新的境界,他继承发展了唐宋古文运动的传统。

因其散文风格朴实、感情真挚,被誉为“明文第一”,当时人称他为“今之欧阳修”,有人称赞他的散文“不事雕琢而自有风味”。其中《项脊轩志》为代表作,其他如《先妣事略》、《寒花葬志》。

归有光对清桐城派影响很大。桐城派代表人物姚鼐把归有光视为唐宋八大家和桐城派之间的一座桥梁。项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者将自己的书斋题为“项脊轩”含有怀宗追远之意;一说,言其窄小,如颈背之间,故名;也有这样的解释,归有光从小就有远大志向,要博取功名,光宗耀祖,从项脊两字字面理解,归有光要成为家族顶天立地的脊梁。作者幼年丧母、科场不顺、青年丧妻、家道衰落、叔伯不睦,而项脊轩这一百年老屋是作者家庭变迁和身世遭遇的见证。因此本文在文人雅趣之乐中笼罩着一种浓重的悲情愁绪。一般认为,本文的附记是作正文十三年之后补写的。志

“志”就是“记”的意思,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。但“记”通常用以记“事”或“物”,如范仲淹的《岳阳楼记》、欧阳修的《醉翁亭记》、苏辙的《黄州快哉亭记》等;“志”则大都用以记录人物事迹,如墓志、人物志等。 1.项脊轩本是狭窄的小房子,为什么会让作者几十年都割舍不下?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 清代梅曾亮言:“借一阁以寄三世之遗迹。”作者之所以难以割舍这一狭窄的小房子,是因为项脊轩承载着他深沉的身世之感、浓郁的思亲之情以及沉郁的内心伤痛。第一,此轩牵系着归家的几代人,而且都是作者最思念的人,特别是对妻子“时至轩中”的叙述,抒发了对亡妻深深的思念之情。

第二,小轩牵系着自己和家族的许多事,小轩的变迁,反映了家族命运的变化,暗示着家道的衰败。

第三,修葺小轩,反映自己学业上的勤奋,暗示并反衬自己的不得志;小轩是自己喜悦与悲哀、希望与梦想的见证。2.本文在写景和叙事中是如何将“喜”和“悲”的感情抒发得委婉动人的?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 作者善于把真切强烈的感情融入生动的景物描写和真实的场景叙写之中,即通过写景抒情和通过叙事抒情。(1)写景中的抒情(2)叙事中的抒情3.结合文章具体内容,简要解说文章在哪些方面使用了对比的手法?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 (1)全文由“可喜”与“可悲”的两部分组成。作者把自己在项脊轩中读书的“可喜”之情与在项脊轩中发生的一系列“可悲”之事串联起来了,前面的“可喜”与后文的“可悲”形成鲜明的对比,构成了全文整体上的对比格局。(2)修葺前后项脊轩的对比。修葺之前的项脊轩是旧、小、破、暗,而修葺之后的项脊轩成为“万籁有声”的读书场所。

(3)在叙述发生在项脊轩中的一系列“可悲”之事时作者也采用了对比的手法。

①在叙述家庭衰败时,用家庭先后的格局对比,这种家庭格局的今昔对比让我们感受到了封建大家族的昔盛今衰的场景。

②通过老妪的叙述来表现昔日母亲对姐姐的关爱。③祖母手持象笏回忆祖先的业绩,来对比现在“吾家读书久不效”。

④前后事件的“悲”“喜”对比。文中叙述的琐事主要有家庭衰败、先妣叩门、大母过余、夫妻之爱等事情。虽然都是可悲之事,但是在写法上前三件事以“悲”写“悲”,写夫妻之爱时作者却以“乐”写“悲”,这件“乐”事又和前面的三件“悲”事形成了对比。4.文章以记叙庭中那棵枇杷树作结,有何作用?请加以分析。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 这篇课文以记叙庭中那棵枇杷树作结,可以说是言有尽而意无穷。“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也。”看到树,就似乎看到了妻子的容貌,就似乎听到了妻子的笑语。枇杷树“今已亭亭如盖矣”由“亭亭如盖”的树,自然就会联想到当年亭亭玉立之人,可现在物虽在而人已去,占据作者心头的只是一片悲戚之情。这句话,托物寓情,借亭亭如盖的枇杷树寄托了对妻子的无尽的思念,可谓言简意丰,留给读者无穷的回味。

【答案】 ①一丈见方;②雨水;③顾视:环视;置:安置、放;④做;⑤美景;⑥时俯时仰地放声歌吟。偃仰:俯仰;啸歌:放声吟唱;⑦冥然:静默的样子。兀坐:端坐;⑧形容风移影动的样子。名词作状语

1.定义:在文言文某些特殊的语言环境中,名词放在动词的前面,它不是动作行为的实施者,而是对动作行为起着直接的修辞限制作用,从而担负起形容词、副词的语法功能,充当了动词谓语的状语。2.一般规律:普通名词作状语,位置在谓语的前面,其结构形式和名词作主语完全相同,两者如不仔细区分,就会产生误解。如:“狐鸣呼曰:‘大楚兴,陈胜王。’”倘若把此例中的“狐鸣”当成主谓结构,意思就是“狐狸叫喊”,这样,就歪曲了原来的意思。下面列举几条辨析的方法:

(1)要看谓词与其前面的名词的意义关系:如果是陈述和被陈述的关系,就是主谓结构;若是修饰、限制与被修饰、限制的关系,就是名词作状语。(2)要看能否在名词前加介词或“像……一样”组成介词结构或比较结构。

(3)要看句子前面是否另有主语。就一般情况而言,名词作状语的句子,往往在这个名词前面或上句中还另有主语。

(4)凡按上述三种辨析标准仍难判定的,要按情理推断。

?请完成“课后知能检测·课时作业(八)”第4题对祖母的回忆尤其感人,祖母爱怜的言辞、离去时的喃喃自语、以手阖扉以及持象笏至的动作等,把对孙儿的关心、疼爱和期待,惟妙惟肖地表现了出来。此外,妻婚后来轩的往事,从娘家回来后转述的诸小妹语,亭亭如盖的枇杷树等细节,无不真切感人。

总之,归有光散文传神的细节描写,为我们的日常写作提供了借鉴的典范。定义:细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。所谓细节描写,就是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

作用:它是记叙文情节的基本构成单位。没有细节就没有艺术。同样,没有细节描写,就没有活生生的、有血有肉有个性的人物形象。

写法指点:①细节要真实;②选取细节要典型;③语言表述要凝练,力求一字传神;④细节描写要做到细致入微。请将孟郊的《游子吟》中的“临行密密缝”等诗句写成一个运用细节描写的片断,不少于100字。

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 母亲把线头在舌尖上一舔,又用指尖轻轻一捻。她年纪大了,那细小的针眼仿佛也成了一道难闯的关。她一手拿着衣服,一手捏着针,凑到油灯前,就着油灯的亮光,将针线穿来引去。那密密缝织在一起的是母亲对游子的无尽的爱意啊!亲情是永恒的主题

归有光笔下的普普通通的“项脊轩”承载着融融的亲情和怀念:百年老屋几度兴废,离开家园年月已久,亲人多辞世,家庭多变故。但正是因为这屋子见证了亲人的音容笑貌,也见证了这个家族的悲欢离合。看到项脊轩,母亲、祖母、妻子这些作者人生中最重要的亲人们的举止动作、言语神情以及与项脊轩有关的生活琐事都历历在目,令人难以忘怀。亲情是永恒的主题,归有光借“项脊轩”抒写亲情,而充溢着亲情与爱的房子,是人们永远的精神家园。

【应用角度】 “亲情”、“家”、“精神家园”、“见证”等。庆幸的是,一次偶然的机会,两位妈妈在胆道闭锁互助QQ群上相识,在向对方倾诉着自己的无奈时,彼此发现可以试一试“换肝”。“看到儿子遭的罪,我就知道不能放弃治疗。就一定要救他。”两位妈妈说,不管将来发生什么,她们都愿意为儿子付出一切。于是,一个“80后”、一个“90后”年轻妈妈决定在武警总医院“换肝救子”。2012年9月14日,换肝手术在北京武警总医院顺利完成,医生说,如果成功度过术后危险期,那么就标志着这两个孩子的康复进程走完了三分之二,生存率将很高。进行换肝手术后,团团、哲哲的眼睛和皮肤都不黄了,小身子也长胖了。经过一段时间的观察治疗,2012年10月17日,他们从北京武警总医院出院。【媒评文摘】 1.平凡妈妈、不平凡的爱。两个妈妈换肝救子不光拯救了自己的孩子,也挽救了别人的孩子,是母爱让两个孩子的生命得以延续。

——凤凰网

2.还有什么比母爱更慷慨和值得信赖?两个素不相识的妈妈都因伟大的母爱进行了一场爱的交换,也赢得了与死神的比赛,创造了生命的奇迹。

——新华网大人们鼓励我装先生样子,我也没有嬉戏的能力和习惯,又因为我确是喜欢看书,故我一生可算是不曾享过儿童游戏的生活。我在这九年(1895─1904)之中,只学得了读书写字两件事。在文字和思想的方面,不能不算是打了一点底子。但别的方面都没有发展的机会。

但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点做人的训练。在这一点上,我的恩师便是我的慈母。每天天刚亮时,我母亲便把我喊醒,叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。她看我清醒了,便对我说昨天我做错了什么事,说错了什么话,要我认错,要我用功读书。有时候她对我说父亲的种种好处,她说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”(跌股便是丢脸,出丑。)她说到伤心处,往往掉下泪来。到天大明时,她才把我的衣服穿好,催我去上早学。学堂门上的锁匙放在先生家里;我先到学堂门口一望,便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把锁匙从门缝里递出来,我拿了跑回去,开了门,坐下念生书。十天之中,总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了,我背了生书,才回家吃早饭。

我母亲管束我最严。她是慈母兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下。我做错了事,她只对我一望,我看见了她的严厉眼光,便吓住了。犯的事小,她等到第二天早晨我眠醒时才教训我。犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉。无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的。有一个初秋的傍晚,我吃了晚饭,在门口玩,身上只穿着一件单背心。这时候我母亲的妹子玉英姨母在我家住,她怕我冷了,拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿,她说:“穿上吧,凉了。”我随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”我刚说了这一句,一抬头,看见母亲从家里走出,我赶快把小衫穿上。但她已听见这句轻薄的话了。晚上人静后,她罚我跪下,重重的责罚了一顿。她说:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”她气的坐着发抖,也不许我上去睡。我跪着哭,用手擦眼泪,不知擦进了什么微菌,后来足足害了一年多的眼翳病。医来医去,总医不好。我母亲心里又悔又急,听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,真用舌头舔我的病眼。这是我的严师,我的慈母。

【精要赏析】 这篇节选自《四十自述》的文章,字里行间流露出对母亲的爱戴、感激之情,这种感情表现在朴实的语言之中。文章质朴、真切的叙述语言与作者真挚、发自内心的情感相辅相成,相得益彰。如有些语句就包含感情:“每天天刚亮时,我母亲……多久了”其中“我从不知道她醒来坐了多久了”就将母亲的辛苦写得淋漓尽致。因为,作者是掏出“心灵”来写母亲的,全文就自然而然地洋溢着对母亲的敬爱之情。 【教学设想】

教学目标

1.学习本文善于捕捉生活中典型的细节和场面,借平淡的生活琐事,表达真挚感情的方法。

2.体会本文笔墨清淡而情意缠绵动人的特色。教学重难点

着重了解文中所抒发的对亲人的思念之情以及对人事沧桑的感慨。

课时安排

3课时【教学过程】

第一课时

一、题解与作家作品

要求学生看注解13,教师补充:《项脊轩志》是散文家归有光的代表作。项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者将自己的书斋题为“项脊轩”含有怀宗追远之意;一说,言其窄小,如颈背之间,故名;也有这样的解释,归有光从小就有远大志向,要博取功名,光宗耀祖,从项脊两字字面理解,归有光要成为家族顶天立地的脊梁。归有光自幼苦读,9岁能属文,但仕途不利,35岁才中举人,其后二十余年,八次会试不第。于是移居嘉定安亭江上,读书讲学。他的学生很多,称他为“震川先生”。到60岁才中进士,授县令职。

归有光虽然仕途不得意,但他博览群书,在散文创作方面有很深的造诣,是明代杰出的散文家。他的散文受司马迁和欧阳修的影响很大,但有他自己的特色。他善于用疏淡的笔墨,描写生活中常常接触的事物,以及家人、亲友之间的一些琐碎事情,随笔点染都富于深情,所以感染力很强。我们今天要学习的《项脊轩志》,就是属于这种性质的抒情散文。二、朗读课文,疏通文义

1.听录音,正音。

2.学生范读。

3.学生借助工具书及书下注释,疏通文义,教师串行答疑,对共性问题课堂上加以讲解。

三、布置作业

熟读课文,在此基础上背过第一段“借书满架……珊珊可爱”一部分。第二课时

一、检查作业

学生默写“借书满架……珊珊可爱”这一部分。

二、讲读课文

指名学生朗读课文第1段。

提问:文章开头,作者是怎样具体地写他的书斋项脊轩的小、旧、破、漏而又阴暗的?明确:①写项脊轩的小:旧称“阁子”,“室仅方丈,可容一人居”,容,容纳;②接着写旧:直接点明是“百年老屋”;③写破漏:“尘泥渗漉,雨泽下注”,以至于“每移案,顾视无可置者”则又见其小;④写阴暗;“北向,不能得日,日过午已昏”。

教师点拨:这样写,形象而具体,能给人以很深的印象。特别是“每移案,顾视无可置者”一句,尤为生动。屋顶上东也漏,西也漏,每次搬动书桌,看来看去没有可以安放的地方,显得有点狼狈。提问:作者对这样的书斋,是怀着怎样的感情来写的呢?

明确:作者并没有嫌弃它,鄙薄它,相反,对它却怀有深挚的眷恋之情。

教师点拨:开头这样写,还有一个作用,就是跟下面写修葺后的项脊轩形成鲜明的对照,使人感到他的小小书斋,颇有情趣,十分可爱,确是个读书的好地方,以便进一步表现出作者对它的喜爱。提问:经过修葺后的项脊轩变得怎样了?

明确:变得不漏、不暗了。辟,开。垣墙周庭,在院子周围筑起了墙。庭院里又种植了兰、桂、竹等花木,原有的栏楯,“亦遂增胜”,也就此增添了光彩。提问:在这样环境里读书,你觉得如何?(问题提出后并不要求学生回答,而让大家反复朗读下面几句来加深体会。这几句是:“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”读后由教师讲解。)“借书满架”,足见轩中人的好学,书未必真的都是借来的。“偃仰啸歌”,见课文注释,这是就字面意思解释。其实这是极写读书之乐,只有当读书有所得的时候,才会高兴得这个样子。至于作者为什么一会儿又“静静地独自端坐着”呢?显然又是在进一步考虑书中的问题,有更大收获。

提问:“万籁有声”是什么意思?

明确:指自然界发出的一切声响都能听到。籁,孔穴里发出的声音,也泛指声音。

再问:是写环境幽静还是写喧嚣?

明确:写幽静。进一步问:“万籁有声”与“万籁俱寂”哪一个更幽静?(这个问题提出后估计课堂气氛可能比较活跃,答案也不一定一致,如能引起争辩那就更好。最后仍由教师归纳讲解。)

“万籁有声”是写作者凝神专思时书斋里静得连最细微的声音也能听到。以有声写无声,这与“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”一样,以有声反衬“静”字。而这种静是有灵气的“幽静”,而不是一片“死寂”,真可谓“此时有声胜无声”啊。下文写白天书斋的幽静,用小鸟啄食来点染;到了夜晚,书斋的景物、境界则更幽美、更静谧。写明月,用“半墙”来烘托;写桂树,以“斑驳”的倩影来描摹;接着,由静而动,写清风徐徐吹拂,用“影动”来衬托,又以“珊珊”(课文注为“美好的样子”,有的书上解作“形容树影晃动时轻盈、舒缓的样子”)之语来渲染,既描绘出桂树的摇曳多姿,又表露出作者心境的恬静、闲适。这是一幅多么幽雅、美好的画面!(讲读至此,让学生掩卷而思,并自由地朗读课文第1段,直到能背出为止。最后集体背诵一遍。)三、小结

这一段是课文的第一部分,写可喜事,记项脊轩内外的景物,着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景。作者对项脊轩这种深挚的眷恋之情,是贯穿全篇的一条感情线索。这段写喜悦的心情,恰与下文写可悲的事相映照。

四、布置作业

背诵课文第一自然段。第三课时

一、检查背诵

二、讲读课文

1.指名学生朗读课文第2段。

提问:“然余居于此,多可喜,亦多可悲。”这一句从文章的结构上说起什么作用?

明确:由喜而悲,转为怀旧。这句从文章结构上说,承上启下,衔接自然。2.学生默读课文第2段,划分层次并概括层意。

明确:共分三层,第一层从“先是……”至“……凡再变矣”。先泛写项脊轩外的变化,是可悲事之一。

第二层从“家有老妪……”到“……语未毕,余泣,妪亦泣”。写轩内,回忆母亲遗事,是可悲事之二

第三层从“余自束发,读书轩中……”到这一段末,继写轩内,回忆祖母遗事,有负期望,是可悲事之三。3.分析第一层

提问:作者抓住了哪几个富于特征性的细节,写旧式大家庭的四分五裂之状的?

明确:写了“东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅”这三件典型性的事情。

教师讲解:写三件典型性的事情,总共也不过用了13个字,寥寥几笔,就把封建大家庭中分家后所产生的那颓败、衰落、混乱不堪的情状和盘托出了。凡,总共;再变,变了两次。4.分析第二层

(1)指名学生朗读。

(2)教师讲解:作者幼年丧母,有些儿时往事不甚了解,所以借老奶妈之口道出,自然而真实,亲切而感人。特别是写到母亲关怀儿女,叩门问寒问暖,“儿寒乎?欲食乎?”情意缠绵,感人至深。虽仅一言半语,却纯是慈母心肠。这是一幅多么平常、而又多么动人的生活画面啊! 5.分析第三层

(1)找两名同学朗读(一名同学读“大母”的话,另一名同学读其他内容)

(2)教师讲解:束发,指童子尚未成年之时。古人在儿童时代把头发束起来,盘在头顶上。吾儿,我的孩子。若影,你的影子。竟日,整天,即一天到晚。作者写这个细节,巧妙地写了三个动人的场面。先是叙述祖母来到轩中只写了一句话,语气亲切而风趣,既表爱怜,又隐含着夸誉,表现了慈爱的长者对小辈的疼爱。次写祖母关门而去,喃喃自语,话中有些许忧虑,但更多的是相信,对孙子的功成名就充满着希望。这话没有当着孙子的面讲,更见其期望殷切,情意真诚。接着写祖母“持一象笏至”,进一步表露了她对小辈的期望和鼓励。平平常常的几个场面,平平常常的几句话,平平常常的几个个动作,就把老祖母对孙儿极其疼爱、关怀的感情,写得淋漓尽致。足见作者摄取生活细节功力之深。这一段末一句“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”,既是对回忆祖母遗事而言,也是对上一层回忆母亲遗事而说,结构谨严,感情真挚。

6.指名学生朗读课文第3段。

读后简述:这一段记述一些琐事,写作者为项脊轩能长时期维持原状而感到欣慰。

7.指名学生朗读课文第4、5段(即最后两节)。

读后讲解:十几年后作者又补记了这一段,怀念死去的妻子,是可悲事之四。提问:在写法上与上文有什么相同的地方?

明确:因为都是怀旧,所以情调和谐。怀念亡妻,同样是抓住了富于特征的日常生活中的琐事来写。例如,“吾妻来归。时至轩中,从余问古事,或凭几学书。”“吾妻归宁,述诸小妹语曰:‘闻姊家有阁子,且何谓阁子也?’”等等。

接着问:请再想一想,写法上还有什么相同的地方?

明确:可写之事很多,但只写与项脊轩有关的事情,可见选材之严,取材之精。“吾妻归宁,述诸小妹语……”更是生动,一种天真无邪的情态,跃然纸上。继续讲解:文中没有“相亲相爱”或“相敬如宾”之类字眼,而伉俪深情自见。这种写法,是以当年小夫妻在轩内唱和相随的欢乐来衬托今日丧偶的悲哀。补写的这一段,就文意看,写到“自后余多在外,不常居”,也可以收束全篇了,不意下文又起波澜,转而写庭中一棵亭亭如盖的枇杷树,使文章的余韵悠然不尽。亭亭,高高耸立的样子。盖,伞。提问:写感情,可以明写,也可以暗写。试联系上文举例说明。

明确:明写,如第1段里的“珊珊可爱”,第2段末的“令人长号不自禁”等;暗写,如第2段里的“某所,而母立于兹”和本段的“今已亭亭如盖矣”等。暗写的好处是含而不露,耐人寻味。

继续讲解:这个结尾,是画龙点睛之笔,睹物思人,抒发了物在人亡的感慨,使读者回味不尽,对项脊轩的印象也就更加深刻了。8.集体朗读课文第2、3、4、5、段。

小结:以上四段是第二部分,写可悲事,着重回忆母亲、祖母和妻子的遗事,绘形绘声,颇能打动读者之心。三、课文总结

在这篇抒情散文中,作者通过对项脊轩前后变化的记述,写出了对于它的亲切感情,也写出了对于亲人的深沉怀念。作者对自己的书斋项脊轩的无限眷恋的感情,是贯穿全文的一条线索。无论写景、叙事或抒情,看来似乎信手拈来,散漫无章,但实际上都与项脊轩息息相关,由状物而怀人而抒情,三者融为一体,做到了形散神不散,这是本篇组织材料、安排结构的一大特点。或喜或悲之情,作者均善于通过选取富有特征的生活细节,曲尽其妙。作者用家常语叙家常事而情意缠绵动人,尤其善于用简朴生动的人物对话、口语,尽传人物的神情、仪态。四、布置作业

模仿本文写作技巧,选取生活小事,平凡场景,写一段不少于150字的记叙性文字,表现人物的音容笑貌,寄托自己的深情,注意运用细节描写。【期刊中对文章的解读】

真切细腻笔触 树上天生之花

——归有光《项脊轩志》赏析

肖 旭

中国古代散文曾出现过三次高峰,即先秦时代的诸子散文和历史散文,唐朝中期及北宋八大家,清朝桐城派。总的讲,唐宋八大家之后,散文一直处于落潮状态。到明中叶出现了李梦阳、王世贞、李攀龙、何景明为首的前后七子复古运动,主张“文必秦汉”,认为文章一字一语都要以汉朝以前的为好。与此同时作为反对派而出现的以王慎忠、归有光为代表的唐宋派,他们着重学习唐宋散文的平正、通达,力求自然,不落俗套。在唐宋派中以归有光的创作成就为最高。

归有光是江苏昆山人(1507—1571),他主要生活在嘉靖、隆庆两朝。当时权奸当道、朝政腐败、倭寇侵临、民不聊生。目睹黑暗社会现实的归有光立志兴利除弊、救国安民。他怀着极大热情参加了科举考试,但屡遭挫折,直至花甲之年才考中三甲进士,除任长兴知县。“位卑不敢忘忧国”,他为官清廉,勤以政事,替百姓分忧,不向恶势力屈服。他在做官以前的漫长岁月里,主要在老家昆山。虽郁郁不得志,但仍以诗书自娱。归有光作品编在《震川文集》里。由于长期寄居乡间,孤陋寡闻,至使作品题材狭窄,缺乏深广的社会内容,但也不乏佳作。王夫之曾评价说,以真切细腻的笔触,记述家庭生活琐事,蕴藉典雅,如清邈之色,一唱三叹,意趣感人。归有光曾批评主张散文复古的人说:“颇好剪纸染彩之花,遂不知树上有天然花也。”意思是说,用纸剪出来的,用颜色染上的花,当然不如树上之花开得有生气。归有光的一些优秀作品,多为树上天生之花,具有一种自然美。内容上,与日常生活相贴近,语淡情深;形式上素朴清淳,不饰雕琢而风韵超然。《项脊轩志》就是代表作之一。《项脊轩志》也叫《项脊轩记》。“志”与“记”是同义,都是古代记事文体。“项脊轩”是归有光老家昆山的一个书斋,作者从15岁就在那里读书,直至到30多岁,因而对这书斋感情很深,为项作记以寄之。

“项脊轩,旧南阁子也。”开篇就紧扣题目,并点出“轩”的来历,旧名叫“南阁子”。接着文章从几个方面勾勒出项脊轩的旧貌:“室仅方丈,可容一人居。”说房间窄小,一丈见方,仅能供一个人居住。“百年老屋,尘泥渗漉。”这房子很古老,已有百年历史,陈旧破漏。“雨泽下注;每移案,顾视无可置者。”“下”,向下。“案”,书桌。这里上接前文,从晴天到雨天,从泥灰的渗漏到雨水下流。环顾四周,竟然无处放桌案。可见,这间陋室太小了,难以住人。“又北向,不能得日,日过午已昏。”前面写了房子的破、漏、小,这里又写房间昏暗。“北向”,朝向北。过了中午,室内就昏暗了。这样一间破、漏、小又暗的房间,有什么值得留恋的,为什么要大书特书呢?这很值得玩味。

这间小房子只稍加修缮,面貌就大不一样了。“余稍为修葺,使不上漏。”这是解决屋顶不漏雨的问题。注意本文“余、予、吾”三种第一人称的不同用法。“上”,从上面。“前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。”这是解决昏暗问题。“前”,在前面。“周”,围绕着。“当”,正对着。“然”,词尾。这几句说,在庭院的四周砌上短墙,并在北墙开了四扇窗户,窗户面对着墙壁能让阳光反射进来,使室内显得开畅明亮。接着美化房间。“又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。”“杂”,错杂,交错之意。然后在院子里交错着种上兰花、桂树、竹子等花木,为旧时的栏杆也增添了光彩。“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。”房间修好了,环境美化了,作者不由自得其乐。 “满架”,看出作者好学不倦,书籍摆满了书架。“偃仰”,安居之样。“啸歌”,长啸高歌。看出主人十分得意。这是从动态入笔。“冥然”,安然无声、静而无声。“兀坐”,端坐。“万籁有声”,“籁”,窍孔。是说从许多小孔里传来的声音都能听得到。就像连根针掉在地上也能听得见一样,说明安静极了。这是从静态入笔。动静结合,相映成趣。“而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。”写庭院安静,啄食的小鸟竟然看见人来了也不飞走。“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”写十五的夜晚,明月照亮墙的半边,在月光的笼罩下,桂树的影子显得浓淡疏密参差、色彩相杂,树叶因风吹而动,摇曵的样子实在可爱。这几句是写项脊轩经过修缮已成为优雅舒适的读书好地方,并进一步描绘了读书的情趣。屋里书架上堆满了书籍,有时伏首低吟,有时昂首高歌,有时又默默端坐桌前细细品味。小院子静悄悄的,只有小鸟时来啄食,人到跟前也不飞去。每当十五夜晚,皎洁的月光照亮了半壁院墙。桂树的影子或浓或淡,参差错落,微风徐来,婆娑摇曵,十分可爱。

以上是文章的第一部分,介绍了项脊轩及庭院,着重讲了修补房间、整饬环境的情况。文章从轩内写到轩外,写了白天,写夜晚,情与景,人与声,动与静,光与影相互映衬,图画般再现了那清幽静谧的项脊轩和那在项脊轩中时而朗朗吟诵,时而冥然沉思的读书人。通过百年老屋破烂不堪与昂然新貌的对照,通过室内读书情境的描写、室外环境的烘托,表达了作者对项脊轩的喜爱,表现了他在斗室中读书的乐趣和悠然自得的心境。

文章第二部分峰回路转,仍以项脊轩为中心,记述了与项脊轩有关的人和事。这部分落笔便写“然予居于此,多可喜,亦多可悲。”意思是我住在这里,有许多可喜的事,也有许多可悲的事。这是一个承上启下的转折过渡句。“多可喜”指第一部分悠然自得的读书生活,以及家庭乐事,如后面的吾妻“问古事,或凭几学书”等快乐事,这是承上。“亦多可悲”指下文回忆家庭生活中可悲之事,属启下。用“然”字(然而)转折,使文章气氛从读书、三五之夜的欢乐,一下子转到分家、丧母、亡妻上来,给全文定下了感伤的基调。首先是封建大家庭的分崩离析。作者形象地描绘了分崩离析的衰败和混乱。“先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。”两个“是”字,第一个“是”,在此以前;第二个“是”,这样。“异爨”,分灶。“爨”,灶。这几句说,原先南北庭院是相通的,是一个整体,等到叔父、伯父们分家各起炉灶,里里外外就设了许多小门墙,到处都是这样。“东犬西吠”,省略了“西犬东吠”,是说东边的狗,西边的狗叫来叫去。“客逾庖而宴,鸡栖于厅。”是说客人要穿过厨房去赴宴,而鸡居然栖在大厅里。这三句,作者把犬、客、鸡穿插在一起,就突出了这个大院里的嘈杂、混乱不堪。与那“万籁有声”“庭阶寂寂”形成鲜明对照。“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。”由于分家,庭院中先是用篱笆分开,继而改为竹墙。“凡”,总共。“再”,两次。这里说总共变化了两次。我们说在这吩吩嚷嚷之中,那美好的人或事就更显得清纯可贵,令人思念不已。于是归有光回忆起已故的母亲、祖母。“家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。”“老妪”,是已故祖母的婢女。有抚育两代人的功劳,所以已故的母亲待她很好。“先”,已死。“先妣”,已死的母亲。“厚”,深厚,指待遇好。

归有光八岁丧母,幼年丧母是人生一大不幸。他通过一位曾经住过项脊轩的老婆婆的口,从侧面追述了母亲生前对子女们的关怀和疼爱。“室西连于中闺”,是说项脊轩的西部与内室相通,母亲曾到过此陋室。 “妪每谓余曰:‘某所,而母立于兹。’”“每”,时常。“而”,都指人称代词“你”。“兹”,指这、这里的意思。这两句说,老婆婆常常深情地告诉我,这个地方就是你母亲站过的地方。“妪又曰:‘汝姊在吾怀,呱呱而泣,娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答……’语未毕,余泣,妪亦泣。”老婆婆又说:我抱着你姐姐,她一呱呱啼哭,你母亲就用手指敲打着门板问:孩子冷吗?想吃东西吗?我就隔着门板和她应答……老婆婆话还未说完,作者就哭了,老婆婆也哭了。我们看他们的伤心之状历历在目。然后写对祖母的怀念,文章忆追了这样一件事:“余自束发,读书轩中。一日,大母过余曰:‘吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?’”“束发”,男孩从十五岁开始要把头发挽起来,盘在头顶,表示已长大成人。“经”,经过。“若”,你。“若影”,你的影子。“竟日”,终日、整天。这是一段祖母对作者说的话。这几句的意思是,我自从成年后,就一直在轩中读书。一天,祖母到项脊轩来看他时说:“孩子,好久没见到你的影子,怎么不声不响整天呆在这里,像个大姑娘似的。”“比去,以手阖门,自语曰:‘吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!’顷之,持一象笏至,曰:‘此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!’”这又是祖母的话。“去”,离开。“比去”,等到离去。“成”,成功,成名之意。“象笏”,象牙制的手板。古时大臣上朝时手执此物,笏上记载事情以备忘。两个“此”字都指这象笏,看出祖母对这东西的重视。“执此以朝”,拿着它上朝。这里“朝”是动词,上朝的意思。“他日汝当用之”的“之”,代指象笏。看出祖母对孙儿登科成名寄予着厚望。这几句是说,临走,她一边用手轻轻地关上门,还自言自语地说:“我们归家读书人已经好久没有取得功名、做官了,你这孩子总该有希望了吧!”不一会儿,她拿来一块象牙做的笏板对我说:“这是我祖父太常公在宣德年间拿着上朝用的,将来你会用得着它。”“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。”祖母将珍藏多年老祖宗的东西给了他,可见这位老人对孙儿的爱惜之切,依重之深,希冀之大。可作者自己在科场上屡次失利,非常痛苦。看看这一切就好像发生在昨天一样,但祖母终于没能等到自己使用象笏的那一天就与世长辞了。想到祖母的疼爱和期待,也想到自己还没有成就功名,情不自禁地痛哭不止。

这部分还写了两件事:“轩东,故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。”这是说作者在轩中呆久了,听到脚步声就能判别出是谁。“扃牖” ,关闭窗户的意思。这是说,小阁子的东边,先前曾做过厨房。来往行人从窗前经过,时间长了他竟然能凭脚步声,分辨出是谁从房前经过。我们看,作者对这间小轩是多么熟悉,多么亲切,多么有感情。另一件事是:“轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。”这是说,项脊轩曾四次遭火灾,却没被烧毁,大概是神灵在保护着吧!他产生这种感情,不能说是迷信,因他对这房子的感情太深之故。以上两件事可看做是对项脊轩的一段插叙。这是文章的第二部分,是回忆与项脊轩有关的人和事。

《项脊轩志》的原文本来到此就结束了,是归有光在19岁时写的。我们来统观一下这篇文章,主要是两部分:(1)写项脊轩本身,写作者读书之乐;(2)写与项脊轩有关的人和事,写作者不幸之感。读了归有光的《项脊轩志》给我们的总印象是什么?

读文学作品,要善于发现问题,深入思索,才能由理解分析进入到鉴赏品位的境界。这印象不外,一是对亲人的怀念伤感;二是读书做官的志向。把这两方面放在天平上称一称,你会倾向于哪一边?多数人会认为是读书做官。我们说如果《项脊轩志》只写到这里,虽然不能不说是一篇好文章,但恐怕也成不了像现在这样感人的传世佳作。其奥妙在哪里?奥妙就在于过了十多年后,作者又为《项脊轩志》续写了一段“补记”,记述了他与妻子共同生活及他对早夭妻子的眷恋。“余既为此志,后五年,吾妻来归。”把“补记”与前文连在了一起。有人认为,“补记”与前文合一,是刻书板时没有隔开。笔者觉得这种偶然没隔开倒成人之美了。它为我们透视分析留下了余地。归有光二十岁考中秀才,二十三岁与魏氏结婚。魏氏也出生于中下层仕宦家庭,两人感情极好。文章写到:“时至轩中,从余问古事,或凭几学书。”就是对幸福生活的描写。功名初就,恩爱新婚。但他们只共同生活了六年,妻子就去世了。“其后六年,吾妻死,室坏不修。”生活的甜果似乎还未来得及细细品味,归有光的悲痛之情是可想而知的。 但此时的归有光已到了中年,虽悲痛,但不能像青年时说到母亲便哭泣,想起祖母便长号,在这里作者用了“室坏不修”四个字。这看似伤感,读起来却十分的沉重。在这里,我们可以体会到,作者的感情是深沉、含蓄、内在、委婉的。它不像山洪那样奔流直下,一泻千里,而像涓涓细流,缓缓流淌在字里行间。小小的阁子里,曾有祖母的期望,母亲的怜爱,更有妻子的柔情蜜语。祖母死了,母亲没了,仅仅共处六年的妻子也亡了,一切都如梦如烟,去而不返。人心碎,情伤了,难以修补愈合;屋破损坏了,随它自去吧! “室坏不修”没有说悲,而悲的沉重;没有言情,却情深无限。写妻死后自己的寂寞悲凉,亦可见出悲。先喜后悲,越发令人惆怅伤痛,而悲喜之意与全文意脉是完全一致的。“补记”在形式上也承接全文,扣着项脊轩回忆伉俪生活。诸小妹语中提及“阁子”,又直接与篇首“项脊轩,旧南阁子也”相呼应。因此,这一段“补记”虽写于十多年以后,但它从内容到形式都与上文相统一,并不显得割裂。 “其后二年,余久卧病无聊,乃使人复茸南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。”“补记”部分到此本来可以结束,作者却忽然添上了一笔、移情于物,将痛摧肝肠的哀思,借景物传出:“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”作者从“树犹如此,人何以堪”翻出了新意,以静物显示动态,人亡物在,触木思人。借枇杷树的亭亭如盖喻妻亡至今岁月流逝的无情,而无情岁月足以映衬出作者通过回忆流露出的深情。 不断逝去的岁月,无论如何也不会冲淡作者对昔日甜蜜的伉俪生活的记忆;相反,只能加深他的怀念。这里只写景,未著半句情语,而浓郁的悲情已从景语中溢出。不言情而情无限,言有尽而意无穷,真是情意缠绵,余韵悠然不尽。

对于这部分“补记”,作者并不一定是为了文章的完美,而只不过是抒发对亡妻的怀念。因原文写了对祖母、母亲的怀念,那么过了若干年后将亡妻也写进里边,是情之必然,顺理成章。 然而,客观上讲,加进了这“补记”部分,才使《项脊轩志》发生了连作者也意想不到的变化。前面说过给人印象主要是两方面:一是怀念亲人的伤感,二是读书做官的志向,很明显言志重于抒情。现在加上“补记”,像在天平上加了一个重重的砝码,使文章完全向着记人抒情的方向倾斜了。量变引起质变的飞跃,在读者心目中,《项脊轩志》记述作者发奋攻读,成就功名的心志淡化了,几乎完全被为文中所写的对祖母、对母亲、对妻子的怀念之情所感动,以致久久难以忘怀。应该说,一篇作品的成功往往在许多方面。同时,一篇作品的成功,又往往有它独到的显示而形成它特有的魅力。“文学艺术是以个性为生命的”。作为归有光的代表作《项脊轩志》可以说典型地表现了归有光的作品的整体风格:

内容上密切同日常生活相联系,形式上素朴清淳,不饰雕琢而风韵超然。尤其突出的是,作者善于把内心深处长期积淀的情感,化浓重为清淡,琐细处做文章,平淡中见真情,即“淡中设色”。往往以日常生活细节为依托,略施白描点染,勾抹几笔,收到动人心弦,沁人心脾的强烈共鸣效果。“淡中设色”首先表现在结构构思上。从全文布局看,先介绍项脊轩及其整修情况,继而追述与轩有关的人和事,再就项脊轩阐发感慨,末尾补充也是记述妻子来轩中及此轩后来的变化。很明显,作者始终扣住项脊轩来行文。而文中那些不相连贯的生活琐事,看上去颇为平淡无奇,作者就是用项脊轩这根线把它们串起来了。作者从开头的“旧南阁子”一直写到庭院里“桂影”“珊珊可爱”。对一间破旧阴暗的小屋,大书特书,并不厌其烦地叙述整修小屋和美化室外环境的过程。从小、旧、破、暗到“稍为修葺”,虽琐细,却使人领略到作者“偃仰啸歌”于其中的乐趣和对阁子的深情。其次,我们从生动的细节描写上,也能看到作者“淡中设色”的技巧,以及饱含的深情。

如写母亲的一段,“妪每谓予曰……吾从板外相为应答。”这是一个声情并茂、沁人肺腑的镜头。项脊轩中老婆婆怀中的大姐呱呱啼哭,母亲闻声赶来,一边叩门引逗,一边问饥问寒,老婆婆随声应答着,尤其是“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎’?”这一叩一问,把母亲生前对儿女难以言状的关怀、疼爱,描绘得淋漓尽致,催人肝肠。又如写祖母一段,“一日,大母过余曰:‘……他日汝当用之!’”这里描绘出一个完整的过程和动人的场面。先写祖母的话,在赞许中含着牵挂,责备中含有疼爱,颇具老人风趣。然后以手阖门、喃喃自语、送象笏等三个情节,把老祖母对孙子的爱惜、期待具体化了。通过两三句话、两三个动作,把老祖母的言谈举止,音容笑貌,心理状态,慈爱之情,有血有肉、活灵活现地展现在人们面前。作者因仕途蹭蹬而深感有负祖母厚望的愧疚之情,也充分表现出来。写妻子一段也有三个细节:问古事、学书法、转述小妹妹的问话。极普通的生活小事,在作者笔下却变得有情有味。写出了妻子的温良好学,表现出夫妻间的和乐美满,以及相亲相爱的情景。“庭有枇杷树……今已亭亭如盖矣。”话虽短,也很通俗,而且连一个字也没说对妻子的怀念,但它却给我们留下了深阔的想象空间:那棵亭亭玉立的枇杷树,那种树的影子,那到此搁笔眼含双泪,无声长叹的作者,让人隐隐约约似有所见。此时无声胜有声。一个细节,一句朴实无华的话语,万般深情,尽在其中。无疑,在细节的刻画中渗入浓挚的情感是本文的显著特色,也是本文能拨动读者心弦的原因所在。归有光不愧为抒情能手,他曾被后人推为“明文第一”,不无道理。归有光为文追求“独出于胸臆”,强调文中之真情。他的一些优秀作品,特别是那些描写日常生活,抒发内心感情的抒情记事散文,“不事雕饰而自有风味。”这正如钱基博所评价的那样:“此意境人人所有,此笔妙人人所无,而所以成震川之文,开韩柳欧苏未辟之意。”可以说归有光在古代散文发展中开辟了新的境界,他继承发展了唐宋古文运动的传统。