【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 长亭送别同步备课课件 苏教版必修5

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文 长亭送别同步备课课件 苏教版必修5 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

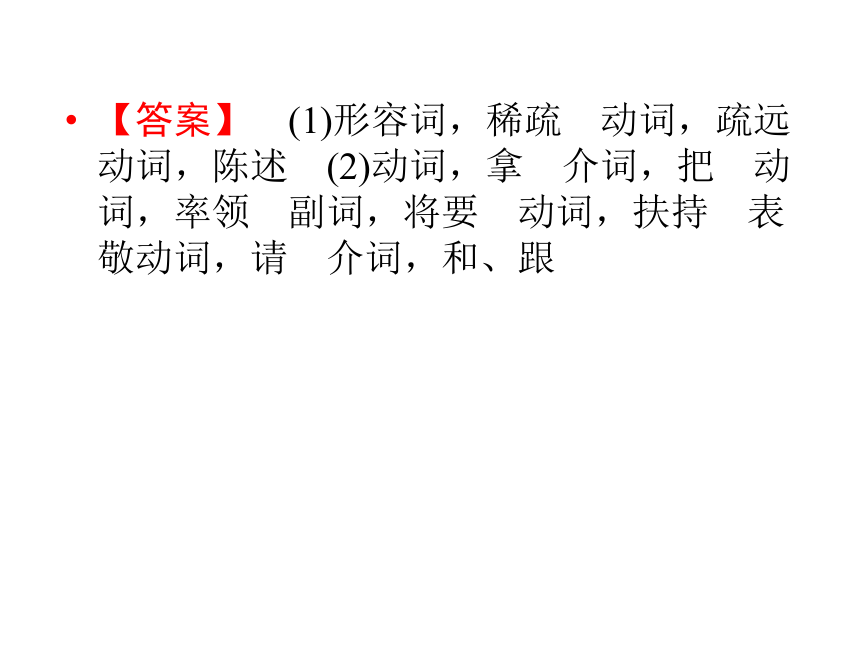

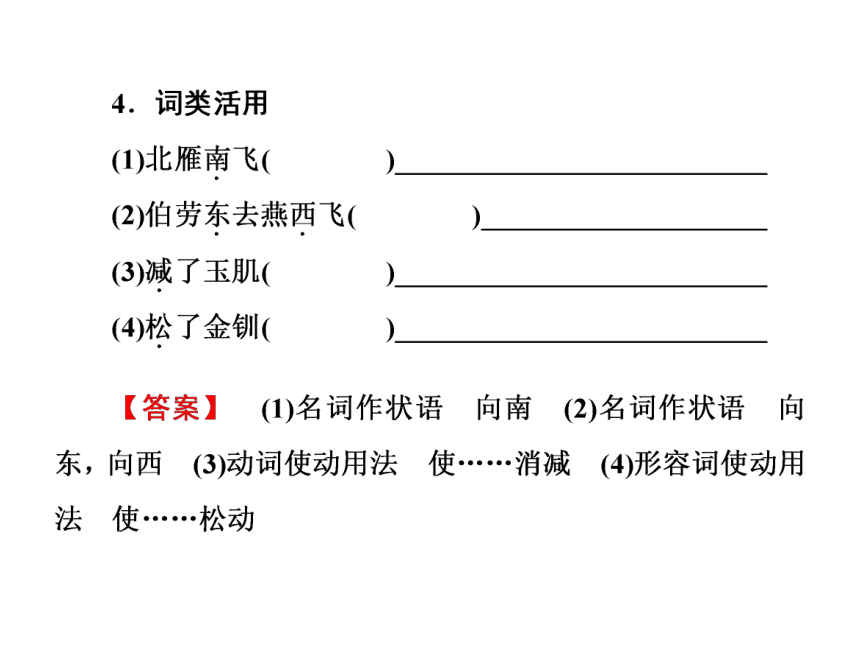

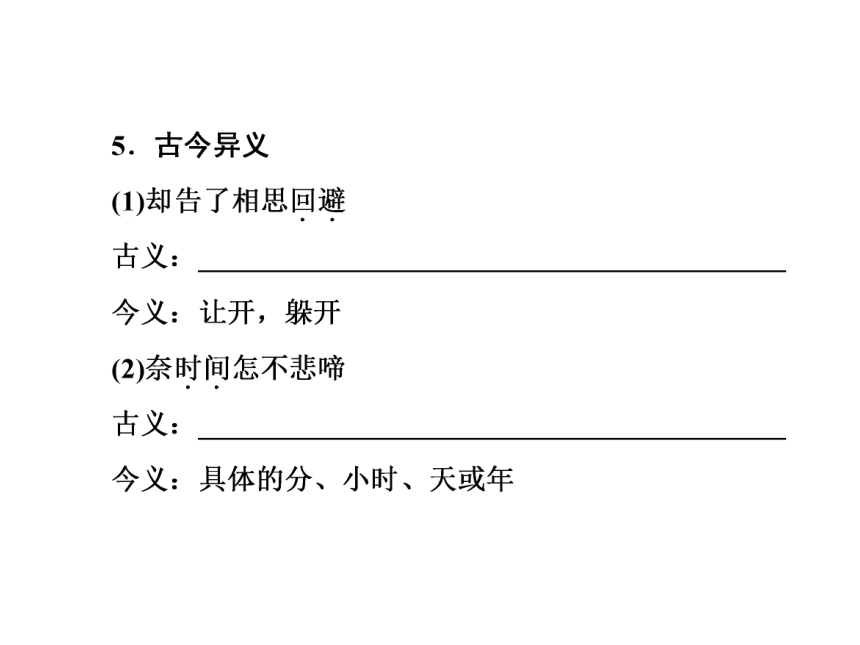

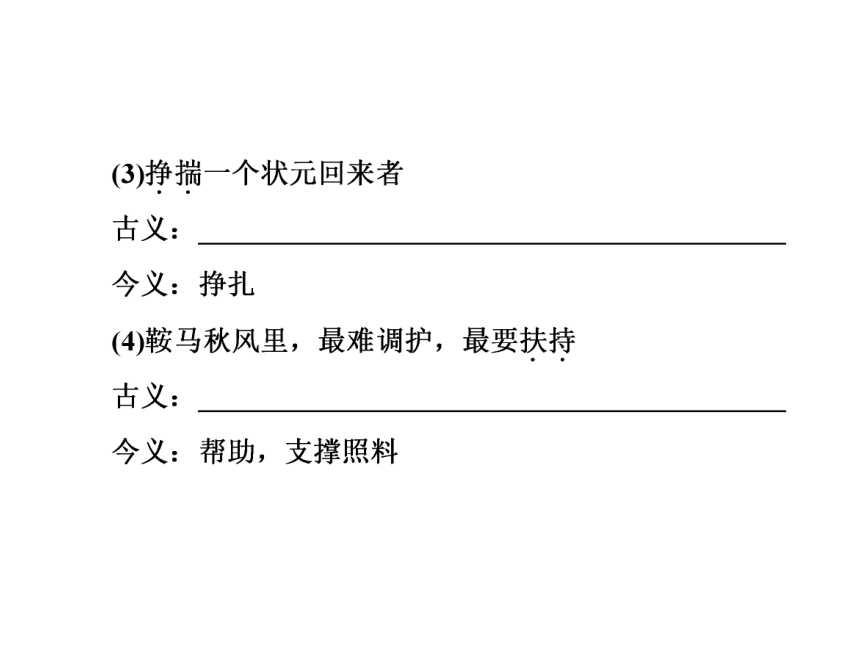

课件110张PPT。【答案】 (1)形容词,稀疏 动词,疏远 动词,陈述 (2)动词,拿 介词,把 动词,率领 副词,将要 动词,扶持 表敬动词,请 介词,和、跟王实甫与关汉卿齐名,其作品全面地继承了唐诗宋词精美的语言艺术,又吸收了元代民间生动活泼的口头语言,并将它们完美地融合在一起,创造了文采璀璨的元曲词汇,成为我国戏曲史上所谓“文采派”的最杰出的代表。王实甫生活的时代,是阶级矛盾与民族矛盾都十分尖锐的元代,蒙古统治者将人分为十阶,知识分子处于仅优于乞丐的卑贱地位。《西厢记》就是产生在这样一个充满着残酷剥削和压迫的时代的伟大作品。

《西厢记》揭露了封建礼教的残酷、虚伪与丑恶,赞美了青年男女为争取婚姻自主、美好生活而进行的反封建的斗争,提出了“愿天下有情的都成了眷属”的理想。元杂剧

用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式,金末元初产生于中国北方。作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有一套较严格的体制。结构:元杂剧一般是一本四折演一个完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制。每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成一套曲子,演出时一本四折都由正末或正旦独唱(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。角色:扮演的角色有末、旦、净、丑等。元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。丑:俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。此外,还有孛老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。剧本的构成:剧本由唱、科、白三部分构成。唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。科是戏剧动作的总称,包括舞台的程式、武打和舞蹈。白是“宾白”,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:对白、独白、旁白、带白(唱词中的插话)。1.本文节选部分刻画了几个场面,请用最简练的语言对其内容予以概括,并找出文中体现人物言行的句子,概括他们的心境。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 2.戏剧冲突就是人物的性格的冲突,请分析本文的戏剧冲突是什么?

______________________________________________

______________________________________________【答案】 3. 本文的曲词由崔莺莺一唱到底,整体把握此部分词曲,分析莺莺的心理有怎样的起伏变化?作者又是如何细腻而生动地表现出来的?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________【答案】

4.请结合文本内容分析崔莺莺这一人物形象?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 首先,莺莺是一个敢于追求婚姻自主和幸福爱情的多情、痴情的女子。本折描写了莺莺与张生惜别的情景,她为离别悲啼愁苦,向所爱的人倾诉着内心的万种离愁、无限幽思,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别,这种埋怨正是一种爱极痛极的“变态”心理,是一种深情的痴语,由此可见莺莺对自由婚姻和真挚爱情的渴望与追求。其次,莺莺是一个重情轻利的女子。在莺莺看来,状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守,而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此,莺莺发出了对封建礼教和可恶的名利思想的怨恨蔑视。在她心中,金榜题名是“蜗角虚名,蝇头微利”,不是爱情的前提和基础。因此,她临别时不忘嘱咐张生“得官不得官,疾便回来”,与老妇人的态度形成鲜明的对比,表现出轻视功名利禄,重视真情真意的可贵品质。再次,莺莺是一个对自己的爱情前景有着深深忧虑的女子。在分别之际,莺莺该有多少肺腑之言要说,“我只怕你‘停妻再娶妻’”的话语,以及“还将旧来意,怜取眼前人”的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,是当时司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上留有阴影的反映,也是莺莺怕被遗弃的痛苦心理的折射。5.阅读文本【正官】【端正好】一节,完成后面的问题。

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

(1)试从情与景的角度分析此首曲词。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 这首曲词采用了情景交融的手法,以景衬情,移情于景,达到了情与景的交融。这首曲词的前四句一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云、黄花满地,西风凄紧,北雁南飞。这些具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。曲词的后两句移情于景,秋林本是经霜而变红,而此处却夸张地表述为片片霜林是被离别人儿的眼泪染红的,把离别感伤之情移于景物的描绘之中,形象地表达了莺莺因张生即将远离而无限感伤的情感。诗词曲鉴赏表现手法的答题步骤

第一步:明确指出所运用的表现手法,如修辞手法、抒情方式等。

第二步:结合诗句阐释是如何运用这种手法的。

第三步:阐明这种手法的表达效果和抒发的情感。

?请完成“课后知能检测·课时作业(九)”第6题(2)此曲词动词运用恰到好处,请找出来,并加以分析。

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 此曲词运用恰到好处的动词是“染”与“醉”两个字。这两个动词不但写出了景物色彩的遽然变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。定义:心理描写是对人物在一定环境中的心理状态、精神面貌和内心活动进行的描写,是刻画人物的重要方法。

类型:(1)内心独白。一般使用第一人称,犹如电影中人物思考时的画外音,是倾吐衷肠、透露“心曲”的一种重要手段。

(2)动作暗示。人物的动作、行为总是受心理活动的支配,从行动中刻画人物的心理活动,揭示人物在特定环境下的内心世界。(3)景物烘托,即绘景而显情。作品中出现的景物,往往是“人化的自然”,渗透了人物的特定心情。

(4)心理概述。是对人物内心活动的直接描述,一般使用第三人称,作者是以旁观者的身份对人物的内心世界进行剖析、评价。写法指点:(1)要抓住人物的本质特征,使心理描写符合人物性格发展的逻辑,成为多方面展示人物性格并完成人物形象塑造的有机部分。

(2)心理描写要实事求是,恰如其分,不可主观臆造,不可无限制扩大。

(3)心理刻画可以同动作、神态、语言描写结合起来,通过动作、神态、语言表达心理。也可以通过修辞手法强化心理。请创设一个特定场景,写一段描写心理活动的文字,100字左右。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 (示例)试卷静静地反躺在桌上。我用有点颤抖的手去慢慢地掀开试卷一角,一个鲜红的“4”字映入我的眼帘,我的手一抖,试卷又合上了。我一咬牙,把手伸到试卷底下,用力一翻,随着“啪”的一声,我看到了我的分数——48,可怜的“48”!我“唉”了一声,便瘫在椅子上。冲破礼教羁绊 追求婚姻自由

书生张珙与莺莺一见钟情,叛将围兵普救寺索要莺莺,张珙依靠朋友的帮忙解除了危难。老夫人亲口允婚,却又违约赖婚。在侍女红娘的撮合下,两人冲破礼教的束缚,私下结为夫妻。老夫人无可奈何,但要求张生应试得中才准许成亲。崔莺莺认为“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,这是崔莺莺追求真挚爱情的呐喊,也是对以门第、财产和权势为条件的婚姻标准的反抗。【应用角度】 “追求真挚爱情”、“追求婚姻自由”、“婚姻家庭”、“关爱子女”、“平等的爱情”等。2012年8月,田新丙被查出肝硬化中晚期,并伴有新生小肝癌,需进行肝移植。苏丹从医生那里知道了情况,并了解到肝源紧缺,眼看着前夫命在旦夕,苏丹回想起十年共同生活的点点滴滴,她做了一个决定,自己去医院做了体检。随后,苏丹找到医生说:“我希望能以最快的速度来帮助他,肝源那么紧张,时间就是生命。我要捐我的肝脏。”当伦理审查委员会的专家探究原因时,苏丹哭着说:“因为我爱他。”在苏丹的印象中,爱情更重要的是内容,并不是一个离婚证或结婚证能说清楚的。“我们有太多东西牵扯在一起,孩子、父母、家人、感情、彼此的回忆。这已经成为一份亲情了,我要不去做,心里会不踏实的。”2012年10月31日,田新丙和苏丹夫妇在北京309医院进行了肝移植手术,手术过程非常成功。

【媒评文摘】 1.纵然有过分离,但她依然坚守对“爱情”的不渝,因为这份坚守,爱人的健康得以保全。

——新浪网

2.“仅剩3至6个月的生命”,曾像一把利剑,高高悬在两人的头顶。在离婚两个月后,田新丙查出肝硬化中晚期,并伴有新生小肝癌,他曾想过体面地离开人世,却被前妻苏丹紧紧抓住。复婚、捐肝,苏丹提出一个出乎意料的决定。没有犹豫,没有后悔,始终坚定。 这段真实的故事让很多人为之动容。

——新华网在人类的历史进程中曾有多少人乘着生命的一叶扁舟,驶向鼓荡着大雪的爱河情海,

不是舟倾楫摧的死生,遥望美丽如海市蜃楼的彼岸,去进行着灵魂的探险。

王实甫笔下的崔莺莺、张珙就是这样的探险者。

寺中九曲回廊傍近月亮门的一侧,曾是张生的“惊艳”处。当张生忘情地鉴赏莺莺的绰约风姿时,她仍不悲不喜,莲步轻移芒径,临去时蓦然回首,向张生投以“秋波一转”……至美者的秋波一转,是天国瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪,它仿佛能把世界上的一切曼妙与绚丽的都集中于那芳菲一瞬。至美者秋波一转里流泻出的美,与轻佻女郎吊眉眼时所传递出的光,有着云泥之别。至美者秋波一转里所生发的美感,与美学家理论上的美感最为接近,它不包括生理上的快感和经验上的敏感,它是一种人们像崇拜圣母时一样的圣洁的美感。随着莺莺“临去秋波那一转”,沉浸于“兰麝香仍在,佩环声渐远”的氛围里的张生,心灵中产生了一种如沐圣雨,如饮琼浆的不可言喻的愉悦。

美早已从深宅大院的秋海棠的花影里走了出来,美早已揭开了那被金幔玉帐所笼罩的神秘的面纱,以千种风情,万种妩媚,呈现于世。人性解放是惠风,佳丽是杨柳,没有惠风吹拂的杨柳,我们这个世界将多了多少寂寞,少了多少欢欣!这无疑是人类社会文明一次质的飞跃。

唾手可得的东西往往不被珍视。爱的尊严一旦被轻视,便经不起咀嚼,很快变得乏味。爱情一旦省略必要的发酵,酒就酿成了醋,也就缺少了经典爱情中的三分幻想,三分诗意,三分激情,剩下的仅是欲的疯狂。普救寺的山门前,有刚刚矗起的崔莺莺与张生的白色大理石雕塑。这对恋人,是躲过孙飞虎以暴力对美的掳掠,是战胜以郑恒为代表的封建权势对美的占有,最后以张生赶考得中,回归到权贵中,才得以完成金玉良缘的。站在这洁白的仍散发着岁月清新的塑像前,面对眼下这个纷繁复杂的世界,我仿佛觉得,千年崔、张仍和历史一起呼吸,一起交流,一起思索……

(有删节)【精要赏析】 《飘逝的绝唱》的思想内容是对美的礼赞,是捍卫美的宣言,是对神秘而崇高的至真至美的经典爱情的热烈颂扬。节选部分用形象生动的文笔谈抽象的“美”,如将崔莺莺的回眸喻为“芳菲一瞬”“天国瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪”,这些至美的形象,在给读者以思想启迪的同时,又给读者以美的联想、美的享受。 【教学设想】

教学目标

1.欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2.欣赏崔莺莺的人物形象。教学重点和难点

1.欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2.分析人物的典型意义 。

3.欣赏《长亭送别》个性化、动作化、诗化的戏曲语言。

教学课时

2课时【教学过程】

第一课时

一、导入

当代著名作家肖复兴曾经说过:“爱,在幻想里,比在现实中更真实;爱,在回忆里,比在现实中更美好;爱,在舞台上,比在现实中更有价值。”

那么,今天,我们要学习的是在中国戏曲舞台上曾经轰动一时,久演不衰,影响深远的元代杂剧王实甫的《西厢记》。它讲述的就是相国千金小姐崔莺莺与穷书生张珙的爱情故事。这节课,我们要欣赏其中最精彩的一折戏《长亭送别》。二、整体感知

“《西厢记》天下夺魁” ——明·贾仲明

剧坛上的关、王如同诗坛上的李、杜,是一前一后的双子星座。

由于古人对社会现实的关注,作为有着爱情大团圆结局的《西厢记》和作者王实甫并没有进入元曲四大家的行列,但谁也不能降低他的价值,没有王实甫的《西厢记》,整个文学史将失衡,中国戏曲的宏伟殿堂是无法支撑的。三、作者简介,文学知识掌握

王实甫,元大都(今北京)人,北京由于是中国重要的古都,自古就是戏曲的中心,他的生年卒年无法考证,但推知是与关汉卿同时略后。他在当时就享有盛誉。

鲜明的反对封建礼教和封建婚姻制度是《西厢记》的主题,但我认为不仅仅这些,更有对人类最伟大的感情爱情的崇高赞美,对自由战胜制度的热情歌颂。艺术表现的最高境界是自由,有什么比自由更可贵的呢!“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。”四、《西厢记》剧情简介

有趣的第一次见面:张生第一次在普救寺见到莺莺,惊呼:“我死也!”接着在道场上迎着红娘,自报家门:小生姓张,名珙,本贯西洛人也,年方二十三岁,正月十七日子时建生,并不曾娶妻。红娘一头雾水反问:谁问你来?张生不答,直问:敢问小姐常出门吗?把张生在爱情的驱使下痴迷冒失的性格表现得栩栩如生。五、理清剧情结构

第一部分(“夫人、长老上”——“索与我凄凄惶惶的寄”):赶赴长亭。表现崔莺莺为离别而愁苦怨恨的心境。

第二部分(“做到”“见夫人科”——“专听春雷第一声”):长亭饯别。主要刻画崔莺莺、张生二人缠绵依恋而又无可奈何的情态、心理,突出崔莺莺珍重爱情而轻视功名利禄的思想感情。第三部分(“【四边静】霎时间杯盘狼藉”——“小生又生此念”):临别叮嘱。主要表现崔莺莺对张生的关心和担心。

第四部分(“【一煞】青山隔送行”——结尾):夫妻分别。描写崔莺莺目送张生依依难舍的情景和离别后的痛苦。六、教师范读

《耍孩儿》《五煞》《三煞》《二煞》

1.因为这个“别”,是人类经常遇到的东西,拨动了人性最为敏感的神经。通过这个“别”,人们往往会涉及生命与时间、时间和空间、人与自然、人与人之间许多重大问题的思考,宇宙的永恒和生命的短暂,时世的变幻和人类感情的伤痕,所唤起的人类的沧桑感,是刻骨铭心的。2.赏析【端正好】: 选取了哪些意象?有什么特征?艺术效果如何?

意象分析:三种色彩:青,黄,红 (色彩是人物内心的外化,冷色调渲染凄凉惆怅)。

三个方向:西,北,南(拉开距离,表现思绪与希望的不确定性)。

上为四物:天,云,风,雁(漂浮不定的特性)。3.【滚绣球】中哪些词极力体现出主人公难分难舍的心情?

明确:每一句都有:迟、疾、难系、挂、迍迍、快快、早、松、减等。

4.【叨叨令】中采用了什么修辞手法?几个叠词?这种手法和这些叠词的运用有何艺术效果?

提示:排比手法;五个叠词;排比和叠词的运用造成了音节和声韵的回环流转,产生了“一唱三叹”的艺术效果。七、朗读第一部分,体会主人公的思想感情

八、布置作业

1.尝试改写第一部分的三首曲子,写成现代诗歌。(任选一首)

2.背诵这三首曲子。第二课时

一、交流上一节课布置的改写诗歌,作出适当的评价。集体背诵三首曲子。

二、分析第二部分:

1.从夫人的说话来看,她是怎样一个人?

提示:贪图富贵权势的势利的贵族。

2.【脱布衫】中也有环境描写,这里有何作用?

提示:渲染张生内心因离别而产生的惆怅凄凉之情。3.“昨宵今日,清减了小腰围”一句采用了什么手法?与哪一诗句所表情意手法相同?

提示:夸张手法,意思是说因为离愁别恨而消瘦了;与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。

4.“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,表现了崔莺莺怎样的思想感情?

提示:珍惜爱情,轻视功名利禄。5.【满庭芳】中用了几个典故?其在文中的作用是什么?

提示:运用孟光献饭的典故,是表现崔莺莺对张生的体贴之心;运用“望夫石”的典故是表现崔莺莺对张生的爱之深切。

6.“暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”一句化用的是谁的诗句?

提示:范仲淹《苏幕遮》——

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。7.“蜗角虚名,蝇头微利”这个典故出于何处?用此典故表明了怎样的意思?

提示:语出苏轼《满庭芳》词。表明了对功名利禄的蔑视和痛恨态度。三、分析第三部分:

1.夫妻赠诗表现了二人怎样的心情?提示:崔莺莺告诫张生切勿忘记她;张生则发誓永无别恋。这充分展示了二人深厚的情谊。

2.怎样理解【耍孩儿】中的典故?

提示:“红泪”借王嘉《拾遗记》的典故,司马青衫借白居易《琵琶行》的典故,表现主人公因离别而生的伤心之情。“伯劳东去燕西飞”则用牛郎织女的典故表现两人缠绵难舍的心情。3.【五煞】表明了主人公怎样的心情?

提示:对张生的生活的关心,千叮万嘱,真情自现。

4.【二煞】中所用是几个典故?这些典故的作用是什么?

提示:三个典故,见课本。其作用是表明崔莺莺对张生的担心。四、分析第四部分:

1.【一煞】中再写环境,其作用是否与先前所写相同?

提示:稍有不同,这里是表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。以所见之物,写内心深藏之情。

2.【收尾】中写“残照”其含义是什么?

提示:以“残照”表现内心的怅惘失意之情。五、如何理解莺莺这一人物形象?请联系课文内容从夫妻感情、价值观念、 临别担忧三个方面具体讨论。(先个人思考,再和同学讨论,小组推选代表参加班级交流)

莺莺是一名敢于追求婚姻自主和幸福爱情生活的多情钟情的女子。

(一)夫妻感情

从夫妻分别的依依不舍和痛苦心理,表现出来的是深情、痴情。(二)价值观念

认为状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守。还进一步把怨愤指向那可恶的名利思想。“蜗角虚名,蝇头微利”世俗的名利观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的境界。(三)临别担忧

一是对张生路上起居生活的担心,二是对张生考不取功名而不回的担心,三是对张生停妻再娶的担心。这些担心无不表现出她的贤惠而又苦心,深情而又用心的殚精竭虑的境界。六、体会《西厢记》的语言特色:

主要有两个特点:一是运用多种修辞手法展现人物内心的情感,增强感染力;二是融古代诗词与民间口语为一体,使语言既清丽华美,又生动活泼。

(自由朗读全文,再次体会语言特点。)

七、讨论:本文的主题是什么?

抓要点:歌颂真诚的爱情,表现反封建、轻名利的思想。【期刊中对文章的解读】

一曲哀婉悱恻的骊歌

——《长亭送别》赏析

江苏省如皋中学 刘国良

“黯然销魂者,唯别而已矣。”自古以来,长亭古道,斜阳日暮,芳草碧天,折柳把盏,孤帆远影,骊歌声声,这情景牵动了多少人的殷殷情思! “日暮孤帆泊何处,天涯一望断人肠”(孟浩然)、“更把玉鞭云外指,断肠春色在江南”(韦庄)、“残月脸边明,别泪临清晓”(牛希济)、“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”(柳永)……深衷密意,语短情遥。而当我们把目光投向绚丽多姿的元代戏剧时,我们不能不为著名剧作家王实甫《西厢记·长亭送别》那一曲哀婉悱恻、情意幽渺的骊歌深深打动。崔莺莺与张珙两情相悦,却横遭老夫人干涉。无奈之下,张珙不得不在成婚的次日别妻远行,上朝取应。于是,“遍人间烦恼填胸臆”,离愁别绪顿生,怨情恨意立见!我们知道,世间最微妙且最难传达的就是这“情”字,乃因其无影无形,无色无味,只可意会,而王实甫却能调动多种艺术手段,将这抽象之“情”写得凄美动魄、艳丽缠绵。一、以景显情。清人徐钅九说:“凡写迷离之况者,止须述景……不言愁而愁自见。”(《词苑丛谈》)王实甫是深谙此道的,他依托景物这一载体将主人公的离愁渲染到了极致。“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”秋高气爽,黄花遍地,枫林红叶,雁阵壮阔,这该是一幅大好秋景图。但在莺莺眼中,却是那样的凄惨、萧瑟、荒凉,一句“总是离人泪”的煞尾顿使秋色秋意翻转过去,所有景物都笼罩在伤感的泪花之中。在她的眼中,碧天再高,也感压抑;菊叶再多,可惜“芳草无情”;枫叶再红,却是离人的泪血! “柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖”,“嫩于金色软于丝”的柳条,她要用来做拴征马的缰绳,疏落的树林,要让它来定格时间。“下西风黄叶纷飞,染寒烟衰草萋迷”,离筵之上,心中愁苦,景因情迁,境因情变,所见之景也便萧条、肃杀,秋景与离情两相叠合,悲苦之意愈发浓烈。临分手,“四围山色中,一鞭残照里”,直感到青山阻隔、暮霭遮蔽、古道无人语、秋风听马嘶。可见,作家以景显情,哀怨之情附着于景,让情变得真切、具体、形象。真可谓无一物不可传情,“字字当行,言言本色”。正如唐圭璋先生所言:“上乘之作,往往情景交融,一片浑成,不能强分。”二、以形衬情。“听得道一声‘去也’,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌”,“意似痴,心如醉,昨宵今日,清减了小腰围”。才听见一声“去也”,金钏就松了;才望见长亭,身体就瘦了;由夜及昼,不长时间,腰围便小了。“形”的消损,不仅使主人公“熬熬煎煎”的痛楚之情益加彰显,更使言情摆脱了空洞与虚幻,加深了读者对情感的认识、领悟。 同样是在离筵上,张生内心悲苦,自不待言,但因有丈母娘和长老在场,情感不便直露,作家借莺莺之眼来写张生:“酒席上斜签着坐的,蹙愁眉死临侵地”,“我见他阁泪汪汪不敢垂,恐怕人知;猛然见了把头低,长吁气,推整素罗衣”。“形”的痴呆,乃心中不悦;有泪不敢流,却以整衣掩饰。这一传神细节,让读者透过外“形”,窥知其内里,真是神来之笔。三、以典托情。作家连用四个典故,状写离愁别绪,取得了绝好的艺术效果。“眼底空留意,寻思起就里,险化作望夫石”,爱人在前,别离在即,却不能“举案齐眉”,只能妄自嗟叹,几成望夫石。这里以传说中盼夫归来的妇女最终化为石头之典,形象地表达出不愿爱人遽去的痛苦心情。“淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿。伯劳东去燕西飞,未登程先问归期。虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。” 《拾遗记》中的薛灵芸被选入宫,离别父母,所流之泪凝如血;琵琶女的演奏,使得白居易触景伤怀,泪湿青衫,都是尝透了分离之痛所致。作家借这两个典故说明主人公的伤心痛楚臻至极点,无以忍耐,而且这种伤痛比乐天更甚。“未饮心先醉”化用柳永《诉衷情》中的“未饮心如醉”,虽是一字之别,却极见匠心,使感情的传递更见精神,语稍异而意更丰。此外,作家还运用比喻和夸张等修辞手法写离愁,再现人物复杂的情感世界。如“泪添九曲黄河溢,恨压三峰华岳低”,“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”。怨恨之泪能使黄河溢涨,将华山三峰压低;烦恼之意有了重量,竟然连车儿也载不动,可见此怨此恨何等之大何等之重。抽象之情具象化,这“情”便有了形体感和质量感。古人云:“感人心者莫先乎情。”要让自己所诉之“情”真正能感动别人,有时的确是件相当困难的事情。这里,堪称写情圣手的王实甫为我们提供了一个绝好的范本。

《西厢记》揭露了封建礼教的残酷、虚伪与丑恶,赞美了青年男女为争取婚姻自主、美好生活而进行的反封建的斗争,提出了“愿天下有情的都成了眷属”的理想。元杂剧

用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式,金末元初产生于中国北方。作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有一套较严格的体制。结构:元杂剧一般是一本四折演一个完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制。每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成一套曲子,演出时一本四折都由正末或正旦独唱(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。角色:扮演的角色有末、旦、净、丑等。元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。丑:俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。此外,还有孛老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。剧本的构成:剧本由唱、科、白三部分构成。唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。科是戏剧动作的总称,包括舞台的程式、武打和舞蹈。白是“宾白”,是剧中人的说白部分。宾白又分以下四种:对白、独白、旁白、带白(唱词中的插话)。1.本文节选部分刻画了几个场面,请用最简练的语言对其内容予以概括,并找出文中体现人物言行的句子,概括他们的心境。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 2.戏剧冲突就是人物的性格的冲突,请分析本文的戏剧冲突是什么?

______________________________________________

______________________________________________【答案】 3. 本文的曲词由崔莺莺一唱到底,整体把握此部分词曲,分析莺莺的心理有怎样的起伏变化?作者又是如何细腻而生动地表现出来的?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________【答案】

4.请结合文本内容分析崔莺莺这一人物形象?

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 首先,莺莺是一个敢于追求婚姻自主和幸福爱情的多情、痴情的女子。本折描写了莺莺与张生惜别的情景,她为离别悲啼愁苦,向所爱的人倾诉着内心的万种离愁、无限幽思,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别,这种埋怨正是一种爱极痛极的“变态”心理,是一种深情的痴语,由此可见莺莺对自由婚姻和真挚爱情的渴望与追求。其次,莺莺是一个重情轻利的女子。在莺莺看来,状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守,而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此,莺莺发出了对封建礼教和可恶的名利思想的怨恨蔑视。在她心中,金榜题名是“蜗角虚名,蝇头微利”,不是爱情的前提和基础。因此,她临别时不忘嘱咐张生“得官不得官,疾便回来”,与老妇人的态度形成鲜明的对比,表现出轻视功名利禄,重视真情真意的可贵品质。再次,莺莺是一个对自己的爱情前景有着深深忧虑的女子。在分别之际,莺莺该有多少肺腑之言要说,“我只怕你‘停妻再娶妻’”的话语,以及“还将旧来意,怜取眼前人”的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,是当时司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上留有阴影的反映,也是莺莺怕被遗弃的痛苦心理的折射。5.阅读文本【正官】【端正好】一节,完成后面的问题。

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

(1)试从情与景的角度分析此首曲词。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 这首曲词采用了情景交融的手法,以景衬情,移情于景,达到了情与景的交融。这首曲词的前四句一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云、黄花满地,西风凄紧,北雁南飞。这些具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。曲词的后两句移情于景,秋林本是经霜而变红,而此处却夸张地表述为片片霜林是被离别人儿的眼泪染红的,把离别感伤之情移于景物的描绘之中,形象地表达了莺莺因张生即将远离而无限感伤的情感。诗词曲鉴赏表现手法的答题步骤

第一步:明确指出所运用的表现手法,如修辞手法、抒情方式等。

第二步:结合诗句阐释是如何运用这种手法的。

第三步:阐明这种手法的表达效果和抒发的情感。

?请完成“课后知能检测·课时作业(九)”第6题(2)此曲词动词运用恰到好处,请找出来,并加以分析。

______________________________________________

______________________________________________

【答案】 此曲词运用恰到好处的动词是“染”与“醉”两个字。这两个动词不但写出了景物色彩的遽然变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。定义:心理描写是对人物在一定环境中的心理状态、精神面貌和内心活动进行的描写,是刻画人物的重要方法。

类型:(1)内心独白。一般使用第一人称,犹如电影中人物思考时的画外音,是倾吐衷肠、透露“心曲”的一种重要手段。

(2)动作暗示。人物的动作、行为总是受心理活动的支配,从行动中刻画人物的心理活动,揭示人物在特定环境下的内心世界。(3)景物烘托,即绘景而显情。作品中出现的景物,往往是“人化的自然”,渗透了人物的特定心情。

(4)心理概述。是对人物内心活动的直接描述,一般使用第三人称,作者是以旁观者的身份对人物的内心世界进行剖析、评价。写法指点:(1)要抓住人物的本质特征,使心理描写符合人物性格发展的逻辑,成为多方面展示人物性格并完成人物形象塑造的有机部分。

(2)心理描写要实事求是,恰如其分,不可主观臆造,不可无限制扩大。

(3)心理刻画可以同动作、神态、语言描写结合起来,通过动作、神态、语言表达心理。也可以通过修辞手法强化心理。请创设一个特定场景,写一段描写心理活动的文字,100字左右。

______________________________________________

______________________________________________【答案】 (示例)试卷静静地反躺在桌上。我用有点颤抖的手去慢慢地掀开试卷一角,一个鲜红的“4”字映入我的眼帘,我的手一抖,试卷又合上了。我一咬牙,把手伸到试卷底下,用力一翻,随着“啪”的一声,我看到了我的分数——48,可怜的“48”!我“唉”了一声,便瘫在椅子上。冲破礼教羁绊 追求婚姻自由

书生张珙与莺莺一见钟情,叛将围兵普救寺索要莺莺,张珙依靠朋友的帮忙解除了危难。老夫人亲口允婚,却又违约赖婚。在侍女红娘的撮合下,两人冲破礼教的束缚,私下结为夫妻。老夫人无可奈何,但要求张生应试得中才准许成亲。崔莺莺认为“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,这是崔莺莺追求真挚爱情的呐喊,也是对以门第、财产和权势为条件的婚姻标准的反抗。【应用角度】 “追求真挚爱情”、“追求婚姻自由”、“婚姻家庭”、“关爱子女”、“平等的爱情”等。2012年8月,田新丙被查出肝硬化中晚期,并伴有新生小肝癌,需进行肝移植。苏丹从医生那里知道了情况,并了解到肝源紧缺,眼看着前夫命在旦夕,苏丹回想起十年共同生活的点点滴滴,她做了一个决定,自己去医院做了体检。随后,苏丹找到医生说:“我希望能以最快的速度来帮助他,肝源那么紧张,时间就是生命。我要捐我的肝脏。”当伦理审查委员会的专家探究原因时,苏丹哭着说:“因为我爱他。”在苏丹的印象中,爱情更重要的是内容,并不是一个离婚证或结婚证能说清楚的。“我们有太多东西牵扯在一起,孩子、父母、家人、感情、彼此的回忆。这已经成为一份亲情了,我要不去做,心里会不踏实的。”2012年10月31日,田新丙和苏丹夫妇在北京309医院进行了肝移植手术,手术过程非常成功。

【媒评文摘】 1.纵然有过分离,但她依然坚守对“爱情”的不渝,因为这份坚守,爱人的健康得以保全。

——新浪网

2.“仅剩3至6个月的生命”,曾像一把利剑,高高悬在两人的头顶。在离婚两个月后,田新丙查出肝硬化中晚期,并伴有新生小肝癌,他曾想过体面地离开人世,却被前妻苏丹紧紧抓住。复婚、捐肝,苏丹提出一个出乎意料的决定。没有犹豫,没有后悔,始终坚定。 这段真实的故事让很多人为之动容。

——新华网在人类的历史进程中曾有多少人乘着生命的一叶扁舟,驶向鼓荡着大雪的爱河情海,

不是舟倾楫摧的死生,遥望美丽如海市蜃楼的彼岸,去进行着灵魂的探险。

王实甫笔下的崔莺莺、张珙就是这样的探险者。

寺中九曲回廊傍近月亮门的一侧,曾是张生的“惊艳”处。当张生忘情地鉴赏莺莺的绰约风姿时,她仍不悲不喜,莲步轻移芒径,临去时蓦然回首,向张生投以“秋波一转”……至美者的秋波一转,是天国瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪,它仿佛能把世界上的一切曼妙与绚丽的都集中于那芳菲一瞬。至美者秋波一转里流泻出的美,与轻佻女郎吊眉眼时所传递出的光,有着云泥之别。至美者秋波一转里所生发的美感,与美学家理论上的美感最为接近,它不包括生理上的快感和经验上的敏感,它是一种人们像崇拜圣母时一样的圣洁的美感。随着莺莺“临去秋波那一转”,沉浸于“兰麝香仍在,佩环声渐远”的氛围里的张生,心灵中产生了一种如沐圣雨,如饮琼浆的不可言喻的愉悦。

美早已从深宅大院的秋海棠的花影里走了出来,美早已揭开了那被金幔玉帐所笼罩的神秘的面纱,以千种风情,万种妩媚,呈现于世。人性解放是惠风,佳丽是杨柳,没有惠风吹拂的杨柳,我们这个世界将多了多少寂寞,少了多少欢欣!这无疑是人类社会文明一次质的飞跃。

唾手可得的东西往往不被珍视。爱的尊严一旦被轻视,便经不起咀嚼,很快变得乏味。爱情一旦省略必要的发酵,酒就酿成了醋,也就缺少了经典爱情中的三分幻想,三分诗意,三分激情,剩下的仅是欲的疯狂。普救寺的山门前,有刚刚矗起的崔莺莺与张生的白色大理石雕塑。这对恋人,是躲过孙飞虎以暴力对美的掳掠,是战胜以郑恒为代表的封建权势对美的占有,最后以张生赶考得中,回归到权贵中,才得以完成金玉良缘的。站在这洁白的仍散发着岁月清新的塑像前,面对眼下这个纷繁复杂的世界,我仿佛觉得,千年崔、张仍和历史一起呼吸,一起交流,一起思索……

(有删节)【精要赏析】 《飘逝的绝唱》的思想内容是对美的礼赞,是捍卫美的宣言,是对神秘而崇高的至真至美的经典爱情的热烈颂扬。节选部分用形象生动的文笔谈抽象的“美”,如将崔莺莺的回眸喻为“芳菲一瞬”“天国瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪”,这些至美的形象,在给读者以思想启迪的同时,又给读者以美的联想、美的享受。 【教学设想】

教学目标

1.欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2.欣赏崔莺莺的人物形象。教学重点和难点

1.欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2.分析人物的典型意义 。

3.欣赏《长亭送别》个性化、动作化、诗化的戏曲语言。

教学课时

2课时【教学过程】

第一课时

一、导入

当代著名作家肖复兴曾经说过:“爱,在幻想里,比在现实中更真实;爱,在回忆里,比在现实中更美好;爱,在舞台上,比在现实中更有价值。”

那么,今天,我们要学习的是在中国戏曲舞台上曾经轰动一时,久演不衰,影响深远的元代杂剧王实甫的《西厢记》。它讲述的就是相国千金小姐崔莺莺与穷书生张珙的爱情故事。这节课,我们要欣赏其中最精彩的一折戏《长亭送别》。二、整体感知

“《西厢记》天下夺魁” ——明·贾仲明

剧坛上的关、王如同诗坛上的李、杜,是一前一后的双子星座。

由于古人对社会现实的关注,作为有着爱情大团圆结局的《西厢记》和作者王实甫并没有进入元曲四大家的行列,但谁也不能降低他的价值,没有王实甫的《西厢记》,整个文学史将失衡,中国戏曲的宏伟殿堂是无法支撑的。三、作者简介,文学知识掌握

王实甫,元大都(今北京)人,北京由于是中国重要的古都,自古就是戏曲的中心,他的生年卒年无法考证,但推知是与关汉卿同时略后。他在当时就享有盛誉。

鲜明的反对封建礼教和封建婚姻制度是《西厢记》的主题,但我认为不仅仅这些,更有对人类最伟大的感情爱情的崇高赞美,对自由战胜制度的热情歌颂。艺术表现的最高境界是自由,有什么比自由更可贵的呢!“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。”四、《西厢记》剧情简介

有趣的第一次见面:张生第一次在普救寺见到莺莺,惊呼:“我死也!”接着在道场上迎着红娘,自报家门:小生姓张,名珙,本贯西洛人也,年方二十三岁,正月十七日子时建生,并不曾娶妻。红娘一头雾水反问:谁问你来?张生不答,直问:敢问小姐常出门吗?把张生在爱情的驱使下痴迷冒失的性格表现得栩栩如生。五、理清剧情结构

第一部分(“夫人、长老上”——“索与我凄凄惶惶的寄”):赶赴长亭。表现崔莺莺为离别而愁苦怨恨的心境。

第二部分(“做到”“见夫人科”——“专听春雷第一声”):长亭饯别。主要刻画崔莺莺、张生二人缠绵依恋而又无可奈何的情态、心理,突出崔莺莺珍重爱情而轻视功名利禄的思想感情。第三部分(“【四边静】霎时间杯盘狼藉”——“小生又生此念”):临别叮嘱。主要表现崔莺莺对张生的关心和担心。

第四部分(“【一煞】青山隔送行”——结尾):夫妻分别。描写崔莺莺目送张生依依难舍的情景和离别后的痛苦。六、教师范读

《耍孩儿》《五煞》《三煞》《二煞》

1.因为这个“别”,是人类经常遇到的东西,拨动了人性最为敏感的神经。通过这个“别”,人们往往会涉及生命与时间、时间和空间、人与自然、人与人之间许多重大问题的思考,宇宙的永恒和生命的短暂,时世的变幻和人类感情的伤痕,所唤起的人类的沧桑感,是刻骨铭心的。2.赏析【端正好】: 选取了哪些意象?有什么特征?艺术效果如何?

意象分析:三种色彩:青,黄,红 (色彩是人物内心的外化,冷色调渲染凄凉惆怅)。

三个方向:西,北,南(拉开距离,表现思绪与希望的不确定性)。

上为四物:天,云,风,雁(漂浮不定的特性)。3.【滚绣球】中哪些词极力体现出主人公难分难舍的心情?

明确:每一句都有:迟、疾、难系、挂、迍迍、快快、早、松、减等。

4.【叨叨令】中采用了什么修辞手法?几个叠词?这种手法和这些叠词的运用有何艺术效果?

提示:排比手法;五个叠词;排比和叠词的运用造成了音节和声韵的回环流转,产生了“一唱三叹”的艺术效果。七、朗读第一部分,体会主人公的思想感情

八、布置作业

1.尝试改写第一部分的三首曲子,写成现代诗歌。(任选一首)

2.背诵这三首曲子。第二课时

一、交流上一节课布置的改写诗歌,作出适当的评价。集体背诵三首曲子。

二、分析第二部分:

1.从夫人的说话来看,她是怎样一个人?

提示:贪图富贵权势的势利的贵族。

2.【脱布衫】中也有环境描写,这里有何作用?

提示:渲染张生内心因离别而产生的惆怅凄凉之情。3.“昨宵今日,清减了小腰围”一句采用了什么手法?与哪一诗句所表情意手法相同?

提示:夸张手法,意思是说因为离愁别恨而消瘦了;与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。

4.“但得一个并头莲,煞强如状元及第”,表现了崔莺莺怎样的思想感情?

提示:珍惜爱情,轻视功名利禄。5.【满庭芳】中用了几个典故?其在文中的作用是什么?

提示:运用孟光献饭的典故,是表现崔莺莺对张生的体贴之心;运用“望夫石”的典故是表现崔莺莺对张生的爱之深切。

6.“暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”一句化用的是谁的诗句?

提示:范仲淹《苏幕遮》——

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。7.“蜗角虚名,蝇头微利”这个典故出于何处?用此典故表明了怎样的意思?

提示:语出苏轼《满庭芳》词。表明了对功名利禄的蔑视和痛恨态度。三、分析第三部分:

1.夫妻赠诗表现了二人怎样的心情?提示:崔莺莺告诫张生切勿忘记她;张生则发誓永无别恋。这充分展示了二人深厚的情谊。

2.怎样理解【耍孩儿】中的典故?

提示:“红泪”借王嘉《拾遗记》的典故,司马青衫借白居易《琵琶行》的典故,表现主人公因离别而生的伤心之情。“伯劳东去燕西飞”则用牛郎织女的典故表现两人缠绵难舍的心情。3.【五煞】表明了主人公怎样的心情?

提示:对张生的生活的关心,千叮万嘱,真情自现。

4.【二煞】中所用是几个典故?这些典故的作用是什么?

提示:三个典故,见课本。其作用是表明崔莺莺对张生的担心。四、分析第四部分:

1.【一煞】中再写环境,其作用是否与先前所写相同?

提示:稍有不同,这里是表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。以所见之物,写内心深藏之情。

2.【收尾】中写“残照”其含义是什么?

提示:以“残照”表现内心的怅惘失意之情。五、如何理解莺莺这一人物形象?请联系课文内容从夫妻感情、价值观念、 临别担忧三个方面具体讨论。(先个人思考,再和同学讨论,小组推选代表参加班级交流)

莺莺是一名敢于追求婚姻自主和幸福爱情生活的多情钟情的女子。

(一)夫妻感情

从夫妻分别的依依不舍和痛苦心理,表现出来的是深情、痴情。(二)价值观念

认为状元及第并不值得羡慕,最重要的是夫妻并蒂相守。还进一步把怨愤指向那可恶的名利思想。“蜗角虚名,蝇头微利”世俗的名利观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的境界。(三)临别担忧

一是对张生路上起居生活的担心,二是对张生考不取功名而不回的担心,三是对张生停妻再娶的担心。这些担心无不表现出她的贤惠而又苦心,深情而又用心的殚精竭虑的境界。六、体会《西厢记》的语言特色:

主要有两个特点:一是运用多种修辞手法展现人物内心的情感,增强感染力;二是融古代诗词与民间口语为一体,使语言既清丽华美,又生动活泼。

(自由朗读全文,再次体会语言特点。)

七、讨论:本文的主题是什么?

抓要点:歌颂真诚的爱情,表现反封建、轻名利的思想。【期刊中对文章的解读】

一曲哀婉悱恻的骊歌

——《长亭送别》赏析

江苏省如皋中学 刘国良

“黯然销魂者,唯别而已矣。”自古以来,长亭古道,斜阳日暮,芳草碧天,折柳把盏,孤帆远影,骊歌声声,这情景牵动了多少人的殷殷情思! “日暮孤帆泊何处,天涯一望断人肠”(孟浩然)、“更把玉鞭云外指,断肠春色在江南”(韦庄)、“残月脸边明,别泪临清晓”(牛希济)、“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”(柳永)……深衷密意,语短情遥。而当我们把目光投向绚丽多姿的元代戏剧时,我们不能不为著名剧作家王实甫《西厢记·长亭送别》那一曲哀婉悱恻、情意幽渺的骊歌深深打动。崔莺莺与张珙两情相悦,却横遭老夫人干涉。无奈之下,张珙不得不在成婚的次日别妻远行,上朝取应。于是,“遍人间烦恼填胸臆”,离愁别绪顿生,怨情恨意立见!我们知道,世间最微妙且最难传达的就是这“情”字,乃因其无影无形,无色无味,只可意会,而王实甫却能调动多种艺术手段,将这抽象之“情”写得凄美动魄、艳丽缠绵。一、以景显情。清人徐钅九说:“凡写迷离之况者,止须述景……不言愁而愁自见。”(《词苑丛谈》)王实甫是深谙此道的,他依托景物这一载体将主人公的离愁渲染到了极致。“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”秋高气爽,黄花遍地,枫林红叶,雁阵壮阔,这该是一幅大好秋景图。但在莺莺眼中,却是那样的凄惨、萧瑟、荒凉,一句“总是离人泪”的煞尾顿使秋色秋意翻转过去,所有景物都笼罩在伤感的泪花之中。在她的眼中,碧天再高,也感压抑;菊叶再多,可惜“芳草无情”;枫叶再红,却是离人的泪血! “柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖”,“嫩于金色软于丝”的柳条,她要用来做拴征马的缰绳,疏落的树林,要让它来定格时间。“下西风黄叶纷飞,染寒烟衰草萋迷”,离筵之上,心中愁苦,景因情迁,境因情变,所见之景也便萧条、肃杀,秋景与离情两相叠合,悲苦之意愈发浓烈。临分手,“四围山色中,一鞭残照里”,直感到青山阻隔、暮霭遮蔽、古道无人语、秋风听马嘶。可见,作家以景显情,哀怨之情附着于景,让情变得真切、具体、形象。真可谓无一物不可传情,“字字当行,言言本色”。正如唐圭璋先生所言:“上乘之作,往往情景交融,一片浑成,不能强分。”二、以形衬情。“听得道一声‘去也’,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌”,“意似痴,心如醉,昨宵今日,清减了小腰围”。才听见一声“去也”,金钏就松了;才望见长亭,身体就瘦了;由夜及昼,不长时间,腰围便小了。“形”的消损,不仅使主人公“熬熬煎煎”的痛楚之情益加彰显,更使言情摆脱了空洞与虚幻,加深了读者对情感的认识、领悟。 同样是在离筵上,张生内心悲苦,自不待言,但因有丈母娘和长老在场,情感不便直露,作家借莺莺之眼来写张生:“酒席上斜签着坐的,蹙愁眉死临侵地”,“我见他阁泪汪汪不敢垂,恐怕人知;猛然见了把头低,长吁气,推整素罗衣”。“形”的痴呆,乃心中不悦;有泪不敢流,却以整衣掩饰。这一传神细节,让读者透过外“形”,窥知其内里,真是神来之笔。三、以典托情。作家连用四个典故,状写离愁别绪,取得了绝好的艺术效果。“眼底空留意,寻思起就里,险化作望夫石”,爱人在前,别离在即,却不能“举案齐眉”,只能妄自嗟叹,几成望夫石。这里以传说中盼夫归来的妇女最终化为石头之典,形象地表达出不愿爱人遽去的痛苦心情。“淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿。伯劳东去燕西飞,未登程先问归期。虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。” 《拾遗记》中的薛灵芸被选入宫,离别父母,所流之泪凝如血;琵琶女的演奏,使得白居易触景伤怀,泪湿青衫,都是尝透了分离之痛所致。作家借这两个典故说明主人公的伤心痛楚臻至极点,无以忍耐,而且这种伤痛比乐天更甚。“未饮心先醉”化用柳永《诉衷情》中的“未饮心如醉”,虽是一字之别,却极见匠心,使感情的传递更见精神,语稍异而意更丰。此外,作家还运用比喻和夸张等修辞手法写离愁,再现人物复杂的情感世界。如“泪添九曲黄河溢,恨压三峰华岳低”,“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”。怨恨之泪能使黄河溢涨,将华山三峰压低;烦恼之意有了重量,竟然连车儿也载不动,可见此怨此恨何等之大何等之重。抽象之情具象化,这“情”便有了形体感和质量感。古人云:“感人心者莫先乎情。”要让自己所诉之“情”真正能感动别人,有时的确是件相当困难的事情。这里,堪称写情圣手的王实甫为我们提供了一个绝好的范本。