【课件】纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 【课件】纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 07:11:38 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

诸侯纷争与变法运动

授课人:XXX

第2课

中外历史纲要·下册

Disputes between princes and movements to change the law

学习目标

01

了解春秋战国时期的经济、政治和文化的发展状况,认知这一时期的大动荡、大变革与大发展的时代特征。

02

理解战国变法运动的必然性

02

了解“百家争鸣”的主要流派的代表人物及其思想主张,分析并理解百家争鸣的原因与意义。

新知导入

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期,周天子的 控制力日渐削弱,郑国不断侵扰王室。周平王死后,其孙桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败 北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。随后郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。此后诸侯纷争不断, “礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。

天子权威衰微,分封制逐渐瓦解,社会大动荡

目录

01

列国纷争·华夏认同

02

经济发展·变法运动

02

百家争鸣

01

列国纷争·华夏认同

新知讲解

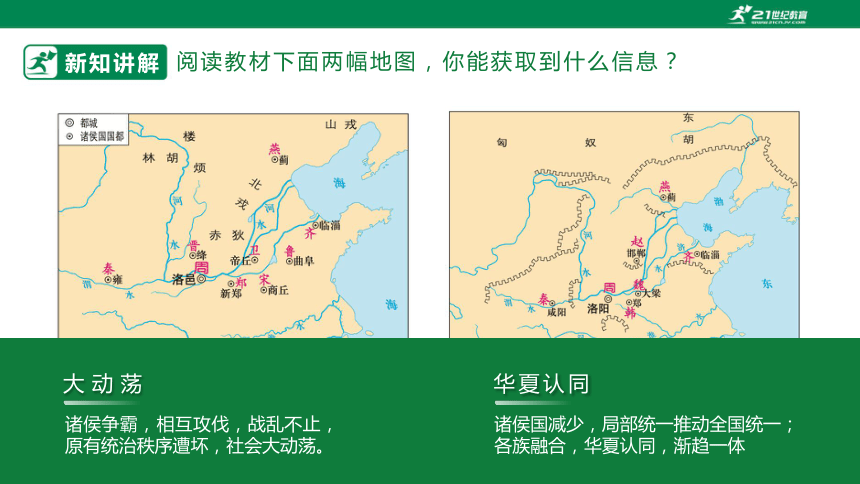

阅读教材下面两幅地图,你能获取到什么信息?

大动荡

诸侯争霸,相互攻伐,战乱不止,原有统治秩序遭坏,社会大动荡。

华夏认同

诸侯国减少,局部统一推动全国统一;

各族融合,华夏认同,渐趋一体

提到战争,人们往往与社会动荡、国家分裂等情况联系在一起……春秋时期便处于这种特殊的历史环境中,当时诸侯林立,战争不断,大国争霸给人民带来极大痛苦。但我们应该看到,战争的积极意义占据主导地位。战争打破了各族间原有的界限,为各族的交往、融合创造了有利的条件。

战争不仅仅带来社会动乱

更是推动了民族融合

02

经济发展·变法运动

新知讲解

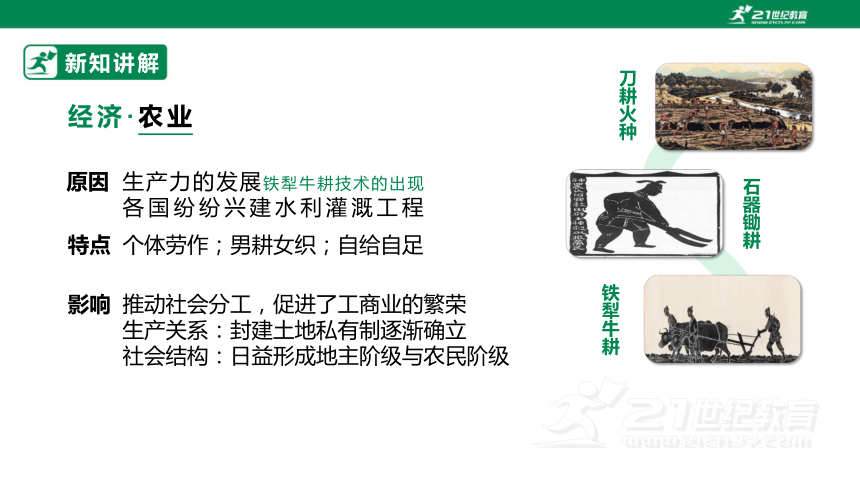

经济·农业

原因

生产力的发展铁犁牛耕技术的出现

各国纷纷兴建水利灌溉工程

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

特点

个体劳作;男耕女织;自给自足

推动社会分工,促进了工商业的繁荣

生产关系:封建土地私有制逐渐确立

社会结构:日益形成地主阶级与农民阶级

影响

新知讲解

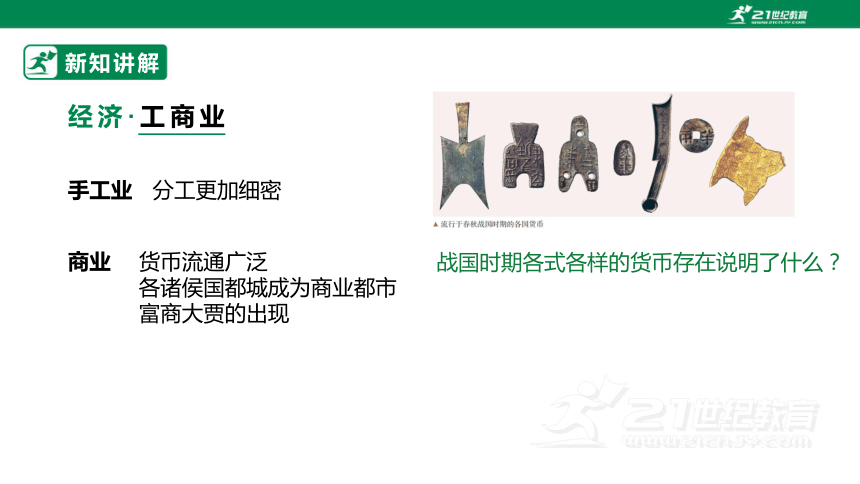

经济·工商业

战国时期各式各样的货币存在说明了什么?

手工业

分工更加细密

商业

货币流通广泛

各诸侯国都城成为商业都市

富商大贾的出现

新知讲解

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化。新兴地主阶级逐渐壮大起来,但政权仍然控制在旧贵族手中。

昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

思考:阅读下面材料,分析理解经济发展与变法运动关系

新知讲解

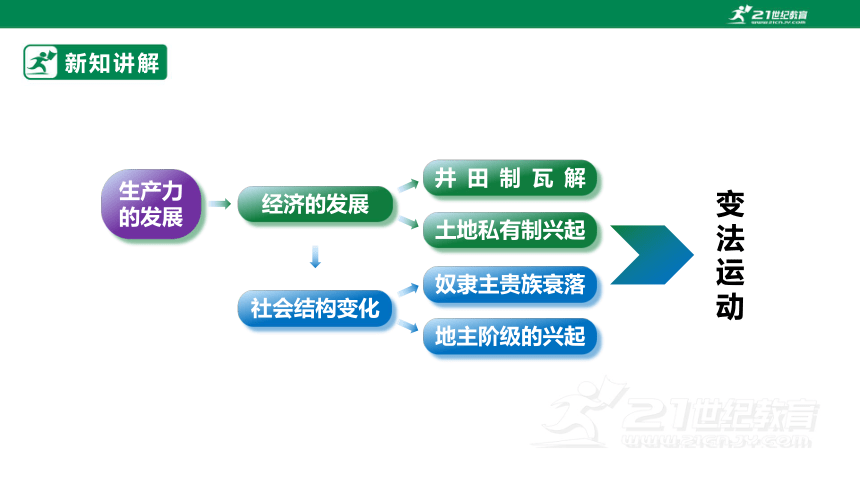

生产力的发展

井田制瓦解

土地私有制兴起

社会结构变化

经济的发展

奴隶主贵族衰落

地主阶级的兴起

变法运动

新知讲解

政治·变法运动

法家思想为变法提供思想武器

原因

铁犁牛耕,生产力提高,井田制瓦解,封建经济的兴起

争霸战争需要“富国强兵”

周王室衰微,分封宗法制逐步瓦解

新知讲解

政治·变法运动

目的

富国强兵

主要史实

商鞅变法

内容 影响

农业 奖励耕织,重农抑商 废井田制,授田百姓 秦实现富国强兵,推动秦统一全国

军事 奖励军功,军功爵制

社会 什伍连坐,基层冶理 移风易俗,强令分户

政治 推行郡县制

商鞅变法

02

百家争鸣

儒家

主张

子曰:“仁者爱人。”

“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、子子”

━━ 摘自《论语》

民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。 —《荀子》

代表 时期 主张

孔子 春秋

孟子 战国

荀子 战国

核心观念:“仁”和“礼”

政治主张:为政以德(民本);恢复周礼

教育贡献:有教无类、整理六经

人性善、仁政(民本)、民贵君轻

人性恶、隆礼重法、天行有常

新知讲解

新知讲解

道家

主张

代表 时期 主张

老子 春秋

庄子 战国

世界观:天地万物的本原是“道”

哲学观:矛盾对立的双方可相互转化又相互依存

政治观:无为而治、小国寡民

崇尚逍遥自由

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

福兮祸之所伏,祸兮福之所倚。

使民复结绳而用之。……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《老子》

新知讲解

内容

法家

主张

代表 时期 主张

韩非子 战国

集权观:加强中央集权

改革观:主张变法改革

法治观:依法治国

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

万乘之主、千乘之君所以制天下而征诸侯者,以其威势也。

是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。

——摘自《韩非子》

新知讲解

墨子

兼爱

非攻

节俭

尚贤

不分出身与贵贱,平等爱所有人

反对战争,战争造成民不聊生

反对统治者掠夺民财,穷奢极欲

不拘一格,选贤任能

新知讲解

从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起

文化

经济

铁犁牛耕,生产力提高,井田制瓦解,封建经济的兴起

阶级

士阶层崛起,并受到诸侯重用

政治

周王室衰微,分封宗法制逐步瓦解

思考百家争鸣出现的因素有哪些?

知识梳理

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础。

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

思考百家争鸣出现的意义有哪些?

课堂总结

生产力提高

经济发展

旧

制

度

崩

溃

分封制瓦解

宗法制瓦解

井田制瓦解

礼乐制瓦解

战国变法运动谋求富国强兵

士的崛起

游说争辩

郡县制建立

官僚制建立

封建土地制建立

百家争鸣

新制度形成

课堂训练

1.从春秋到战国,我国民族关系出现重要变化,主要表现在周边各族( )

A.大量迁居黄河流域 B.生产方式迅速封建化

C.华夏认同不断发展 D.采用汉族的典章制度

课堂训练

2.老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

课堂训练

3.西周至春秋时期“刑不上大夫,礼不下庶人”,但到了战国时“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。这一变化反映当时

A.世袭制瓦解 B.社会的转型

C.士阶层崛起 D.律法的严苛

课堂训练

4.战国时期,商鞅强调战争为国富兵强服务,要调动全国的力量投入到战争中来。孟子则认为发动战争应该是为了正义,诛杀暴君拯救百姓。这反映出两者( )

A.学术主张的对立 B.政治立场的差异

C.军事观点的不同 D.阶级属性的差别

课堂训练

5.荀子提出人可以分为四等:一为大儒(先知先觉);二为小儒(后知后觉),需要学习;三为众人(不知不觉),需要教化;四为奸人,杀无赦。由此可见,荀子主张( )

A.逍遥自由 B.隆礼重法

C.以柔克刚 D.人性本善

6.春秋战国时期,诸侯国重要政治人物主张或举措简表(部分)

据此可知,这一时期( )

A.思想领域的融合趋向凸显 B.国家统一已经是大势所趋

C.治民权和土地所有权分离 D.社会阶层流动性渐趋增强

课堂训练

政治人物 辅佐的诸侯国 主张或举措

子产 郑国 作封洫、铸刑书、择能吏、立谤政

李悝 魏国 尽地力、食有功、禄有劳、赏有能

吴起 楚国 封君子孙“三世而收爵禄”,罢无能、废无庸,捐不急之官

商鞅 秦国 行县制、奖励耕战、废除世卿世禄制

课堂训练

7.阅读材料,回答下列问题。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

(1)根据材料一,概括归纳百家争鸣产生的历史背景。指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命是什么。

背景:社会生产力发展(旧的社会制度已不适合时代需要);

新兴地主阶级 要求建立新的社会。

使命:促进社会转型,呼唤新的社会。

课堂训练

7.阅读材料,回答下列问题。

材料二 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(2)根据材料二及所学知识,指出百家争鸣在中国历史上产生的影响。

先秦时期是中华民族的学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化的基础;是一次思想解放运动,推动了当时及后世社会的发展。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

诸侯纷争与变法运动

授课人:XXX

第2课

中外历史纲要·下册

Disputes between princes and movements to change the law

学习目标

01

了解春秋战国时期的经济、政治和文化的发展状况,认知这一时期的大动荡、大变革与大发展的时代特征。

02

理解战国变法运动的必然性

02

了解“百家争鸣”的主要流派的代表人物及其思想主张,分析并理解百家争鸣的原因与意义。

新知导入

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期,周天子的 控制力日渐削弱,郑国不断侵扰王室。周平王死后,其孙桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败 北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。随后郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。此后诸侯纷争不断, “礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。

天子权威衰微,分封制逐渐瓦解,社会大动荡

目录

01

列国纷争·华夏认同

02

经济发展·变法运动

02

百家争鸣

01

列国纷争·华夏认同

新知讲解

阅读教材下面两幅地图,你能获取到什么信息?

大动荡

诸侯争霸,相互攻伐,战乱不止,原有统治秩序遭坏,社会大动荡。

华夏认同

诸侯国减少,局部统一推动全国统一;

各族融合,华夏认同,渐趋一体

提到战争,人们往往与社会动荡、国家分裂等情况联系在一起……春秋时期便处于这种特殊的历史环境中,当时诸侯林立,战争不断,大国争霸给人民带来极大痛苦。但我们应该看到,战争的积极意义占据主导地位。战争打破了各族间原有的界限,为各族的交往、融合创造了有利的条件。

战争不仅仅带来社会动乱

更是推动了民族融合

02

经济发展·变法运动

新知讲解

经济·农业

原因

生产力的发展铁犁牛耕技术的出现

各国纷纷兴建水利灌溉工程

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

特点

个体劳作;男耕女织;自给自足

推动社会分工,促进了工商业的繁荣

生产关系:封建土地私有制逐渐确立

社会结构:日益形成地主阶级与农民阶级

影响

新知讲解

经济·工商业

战国时期各式各样的货币存在说明了什么?

手工业

分工更加细密

商业

货币流通广泛

各诸侯国都城成为商业都市

富商大贾的出现

新知讲解

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化。新兴地主阶级逐渐壮大起来,但政权仍然控制在旧贵族手中。

昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。

——张帆《中国古代简史》

思考:阅读下面材料,分析理解经济发展与变法运动关系

新知讲解

生产力的发展

井田制瓦解

土地私有制兴起

社会结构变化

经济的发展

奴隶主贵族衰落

地主阶级的兴起

变法运动

新知讲解

政治·变法运动

法家思想为变法提供思想武器

原因

铁犁牛耕,生产力提高,井田制瓦解,封建经济的兴起

争霸战争需要“富国强兵”

周王室衰微,分封宗法制逐步瓦解

新知讲解

政治·变法运动

目的

富国强兵

主要史实

商鞅变法

内容 影响

农业 奖励耕织,重农抑商 废井田制,授田百姓 秦实现富国强兵,推动秦统一全国

军事 奖励军功,军功爵制

社会 什伍连坐,基层冶理 移风易俗,强令分户

政治 推行郡县制

商鞅变法

02

百家争鸣

儒家

主张

子曰:“仁者爱人。”

“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、子子”

━━ 摘自《论语》

民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。 —《荀子》

代表 时期 主张

孔子 春秋

孟子 战国

荀子 战国

核心观念:“仁”和“礼”

政治主张:为政以德(民本);恢复周礼

教育贡献:有教无类、整理六经

人性善、仁政(民本)、民贵君轻

人性恶、隆礼重法、天行有常

新知讲解

新知讲解

道家

主张

代表 时期 主张

老子 春秋

庄子 战国

世界观:天地万物的本原是“道”

哲学观:矛盾对立的双方可相互转化又相互依存

政治观:无为而治、小国寡民

崇尚逍遥自由

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

福兮祸之所伏,祸兮福之所倚。

使民复结绳而用之。……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《老子》

新知讲解

内容

法家

主张

代表 时期 主张

韩非子 战国

集权观:加强中央集权

改革观:主张变法改革

法治观:依法治国

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

万乘之主、千乘之君所以制天下而征诸侯者,以其威势也。

是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。

——摘自《韩非子》

新知讲解

墨子

兼爱

非攻

节俭

尚贤

不分出身与贵贱,平等爱所有人

反对战争,战争造成民不聊生

反对统治者掠夺民财,穷奢极欲

不拘一格,选贤任能

新知讲解

从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起

文化

经济

铁犁牛耕,生产力提高,井田制瓦解,封建经济的兴起

阶级

士阶层崛起,并受到诸侯重用

政治

周王室衰微,分封宗法制逐步瓦解

思考百家争鸣出现的因素有哪些?

知识梳理

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础。

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

思考百家争鸣出现的意义有哪些?

课堂总结

生产力提高

经济发展

旧

制

度

崩

溃

分封制瓦解

宗法制瓦解

井田制瓦解

礼乐制瓦解

战国变法运动谋求富国强兵

士的崛起

游说争辩

郡县制建立

官僚制建立

封建土地制建立

百家争鸣

新制度形成

课堂训练

1.从春秋到战国,我国民族关系出现重要变化,主要表现在周边各族( )

A.大量迁居黄河流域 B.生产方式迅速封建化

C.华夏认同不断发展 D.采用汉族的典章制度

课堂训练

2.老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

课堂训练

3.西周至春秋时期“刑不上大夫,礼不下庶人”,但到了战国时“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。这一变化反映当时

A.世袭制瓦解 B.社会的转型

C.士阶层崛起 D.律法的严苛

课堂训练

4.战国时期,商鞅强调战争为国富兵强服务,要调动全国的力量投入到战争中来。孟子则认为发动战争应该是为了正义,诛杀暴君拯救百姓。这反映出两者( )

A.学术主张的对立 B.政治立场的差异

C.军事观点的不同 D.阶级属性的差别

课堂训练

5.荀子提出人可以分为四等:一为大儒(先知先觉);二为小儒(后知后觉),需要学习;三为众人(不知不觉),需要教化;四为奸人,杀无赦。由此可见,荀子主张( )

A.逍遥自由 B.隆礼重法

C.以柔克刚 D.人性本善

6.春秋战国时期,诸侯国重要政治人物主张或举措简表(部分)

据此可知,这一时期( )

A.思想领域的融合趋向凸显 B.国家统一已经是大势所趋

C.治民权和土地所有权分离 D.社会阶层流动性渐趋增强

课堂训练

政治人物 辅佐的诸侯国 主张或举措

子产 郑国 作封洫、铸刑书、择能吏、立谤政

李悝 魏国 尽地力、食有功、禄有劳、赏有能

吴起 楚国 封君子孙“三世而收爵禄”,罢无能、废无庸,捐不急之官

商鞅 秦国 行县制、奖励耕战、废除世卿世禄制

课堂训练

7.阅读材料,回答下列问题。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

(1)根据材料一,概括归纳百家争鸣产生的历史背景。指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命是什么。

背景:社会生产力发展(旧的社会制度已不适合时代需要);

新兴地主阶级 要求建立新的社会。

使命:促进社会转型,呼唤新的社会。

课堂训练

7.阅读材料,回答下列问题。

材料二 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(2)根据材料二及所学知识,指出百家争鸣在中国历史上产生的影响。

先秦时期是中华民族的学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化的基础;是一次思想解放运动,推动了当时及后世社会的发展。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进