高中历史统编版(2019)选择性必修1第13课当代中国的民族政策 课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第13课当代中国的民族政策 课件(共36张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 19:20:36 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

第13课

当代中国的民族政策

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求。民族区域自治是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,也是国家基本的政治制度之一。

★概念解析:民族政策

▲ 2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

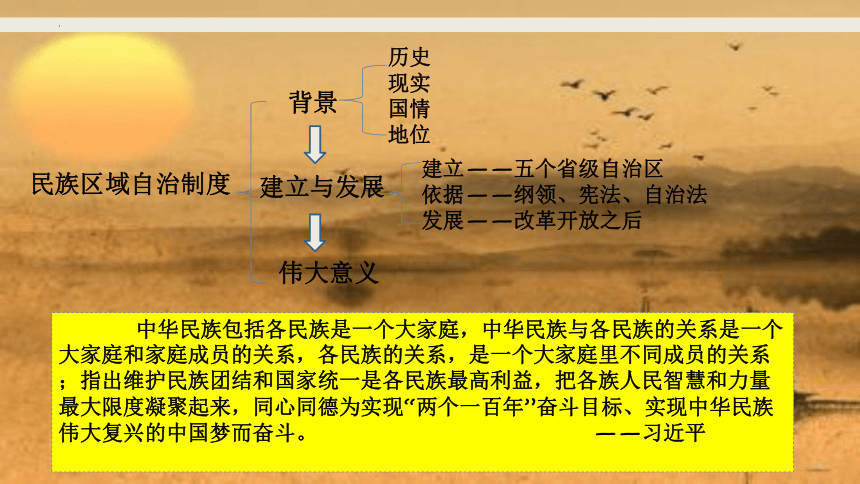

背景

建立与发展

伟大意义

民族区域自治制度

历史

现实

国情

地位

建立——五个省级自治区

依据——纲领、宪法、自治法

发展——改革开放之后

中华民族包括各民族是一个大家庭,中华民族与各民族的关系是一个大家庭和家庭成员的关系,各民族的关系,是一个大家庭里不同成员的关系;指出维护民族团结和国家统一是各民族最高利益,把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。 ——习近平

中华民族这个多元一体格局的形成还有它的特色:在相当早的时期,距今三千年前, 在黄河中游出现了一个若千民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏,它像滚雪球一般地越滚越大,把周围的异族吸收进了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后,被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成份日益壮大,而且渗入其他民族的聚居区,构成起着凝聚和联系作用的网络,奠定了以这疆域内部多民族联合成的不可分割的统一体的基础,形成为一个自在的民族实体,经过民族自觉而称为中华民族。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

《中华民族多元一体格局》

作者:费孝通

出版社 : 中央民族大学出版社

出版时间 :2018. 10

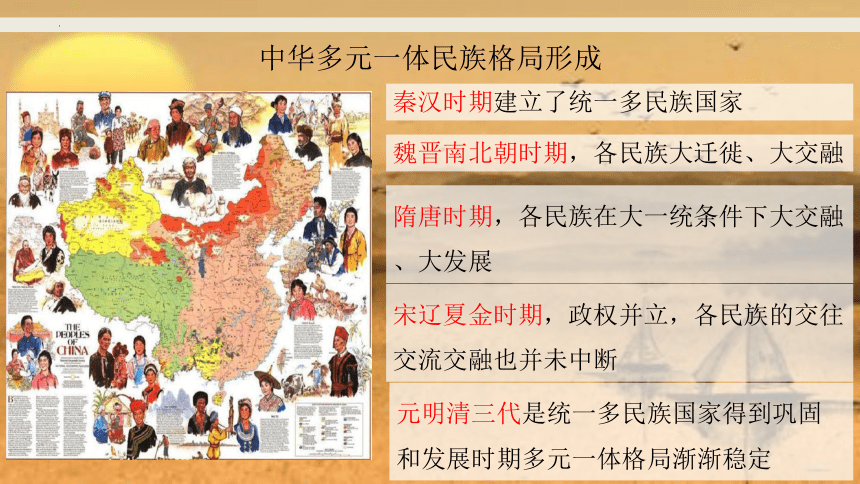

中华多元一体民族格局形成

秦汉时期建立了统一多民族国家

魏晋南北朝时期,各民族大迁徙、大交融

隋唐时期,各民族在大一统条件下大交融、大发展

宋辽夏金时期,政权并立,各民族的交往交流交融也并未中断

元明清三代是统一多民族国家得到巩固和发展时期多元一体格局渐渐稳定

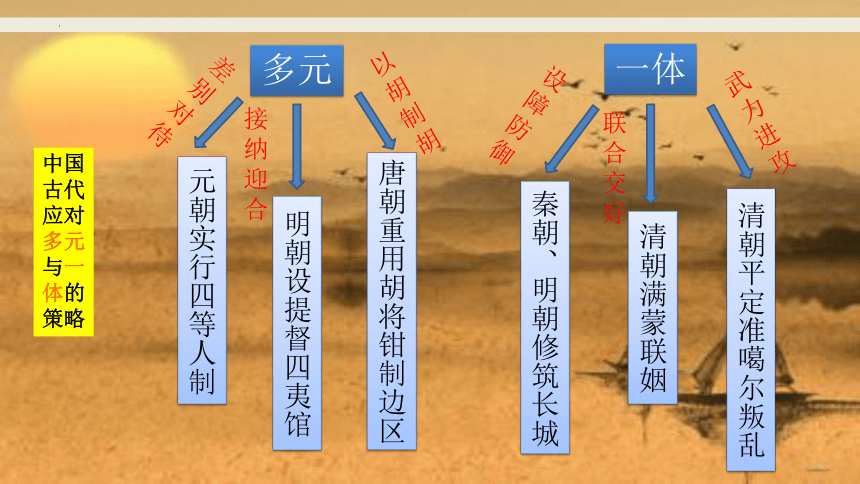

多元

一体

元朝实行四等人制

唐朝重用胡将钳制边区

清朝平定准噶尔叛乱

差别对待

以胡制胡

接纳迎合

清朝满蒙联姻

秦朝、明朝修筑长城

明朝设提督四夷馆

武力进攻

设障防御

联合交好

中国古代应对多元与一体的策略

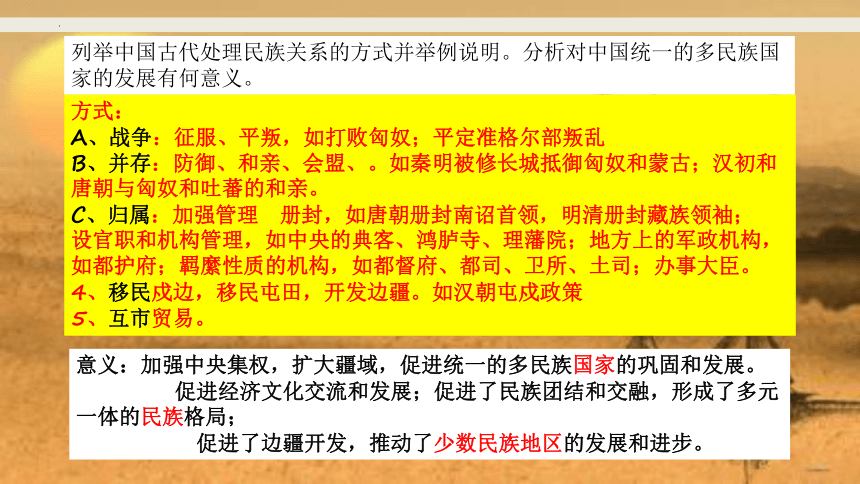

列举中国古代处理民族关系的方式并举例说明。分析对中国统一的多民族国家的发展有何意义。

方式:

A、战争:征服、平叛,如打败匈奴;平定准格尔部叛乱

B、并存:防御、和亲、会盟、。如秦明被修长城抵御匈奴和蒙古;汉初和唐朝与匈奴和吐蕃的和亲。

C、归属:加强管理 册封,如唐朝册封南诏首领,明清册封藏族领袖; 设官职和机构管理,如中央的典客、鸿胪寺、理藩院;地方上的军政机构,如都护府;羁縻性质的机构,如都督府、都司、卫所、土司;办事大臣。

4、移民戍边,移民屯田,开发边疆。如汉朝屯戍政策

5、互市贸易。

意义:加强中央集权,扩大疆域,促进统一的多民族国家的巩固和发展。 促进经济文化交流和发展;促进了民族团结和交融,形成了多元一体的民族格局;

促进了边疆开发,推动了少数民族地区的发展和进步。

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

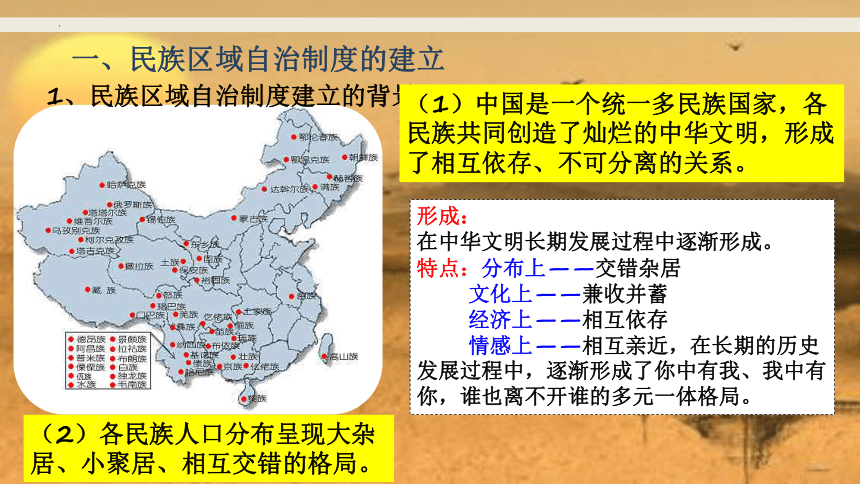

(1)中国是一个统一多民族国家,各民族共同创造了灿烂的中华文明,形成了相互依存、不可分离的关系。

(2)各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

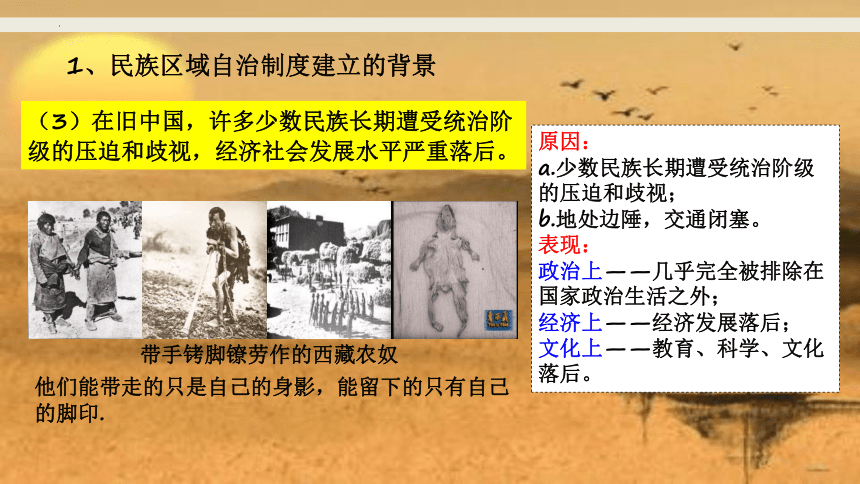

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印.

(3)在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

1、民族区域自治制度建立的背景

原因:

a.少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视;

b.地处边陲,交通闭塞。

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济上——经济发展落后;

文化上——教育、科学、文化落后。

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)中国共产党重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验,根据中国国情,决定在各少数民族聚居地区实行民族区域自治。

1、民族区域自治制度建立的背景

历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响······我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。······在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

--周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

(5)近代以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同

1、民族区域自治制度建立的背景

解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)理论来源: 马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

1、民族区域自治制度建立的背景

(1)中国是一个统一多民族国家,各民族共同创造了灿烂的中华文明,形成了相互依存、不可分离的关系。

(2)各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

(3)在旧中国,少数民族长期遭受民族压迫和民族歧视,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

(4)中国共产党重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验,根据中国的具体国情,决定在各少数民族聚居地区实行民族区域自治。

(5)近代以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。

1、民族区域自治制度建立的背景

(6)理论来源: 马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

民族平等

民族团结

民族共同繁荣

民族区域自治制度的基本原则

多元

一体

民族众多

长期统一

发展相对落后,不均衡

交错杂居,交流紧密

曾遭受长期压迫

同经风雨,命运相系

“君子和而不同”,和则共荣。

中华民族之多元,正如各民族的饮食,各具特色,各有风味;

中华民族之一体,恰如饮食之道,食材与调料的调和,方能呈现出一道可口的佳肴。

2、站在“一体”的角度,维护国家的集中统一。

1、站在“多元”的角度,

政治上:保障少数民族合法权益;

思想上:巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

经济上:实现民族地区经济社会事业加快发展。

2.民族区域自治制度建立的过程

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

内蒙古地区成为内蒙古自治区,成为建国后第一个省一级自治区

1949年《中国人民政治会议共同纲领》规定“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。

1954年

载入宪法

机构

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

应当加强法治建设,坚持并完善民族政策…

◆1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

◆1954年《宪法》对民族区域自治作了更明确的规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

思考:民族区域自治制度在文革期间遭到破坏给我们什么启示?

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着民族区域自治制度从此纳入法制轨道。

1990年,中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

4、民族区域自治制度建立和发展的意义

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展;

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

三、民族区域自治制度的完善

中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族,共同团结奋斗、共同繁荣发展

三、民族区域自治制度的完善

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行。

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、民族区域自治制度的完善

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

三、民族区域自治制度的完善

各民族共同繁荣是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障

在维护民族团结的斗争中,要反对大民族主义,主要是大汉族主义,也要反对地方民族主义。国家尽一切努力,促进全国各民族的共同繁荣。

——《中华人民共和国宪法·序言》

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

三、民族区域自治制度的完善

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在

问题

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

(1)民族分裂主义破坏了国内社会稳定,威胁国家的经济安全

材料:今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

——杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

(2)社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱;

(4)社会经济发展不平衡;

(3)科学教育文化事业发展仍严重不足

应对

材料:

1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》;

2001年2月,根据第九届全国人大常委会第二十次会议 决定,对《中华人民共和国民族区域自治法》作出了修改。

2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。

2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

——张来明等《坚持和完善民族区域自治制度》

①制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利,巩固和发展新型的社会主义民族关系。

当前我国民族问题中最迫切、最突出的仍是发展问题。发展既可以解决面临的许多问题,也为所有民族问题的解决提供必要的物质条件和基础。

②经济保障:加快促进少数民族地区经济发展

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。作为国家统一领导下的地方行政区域,必须服从中央统一领导,执行国家法律和大政方针,行使宪法规定的地方国家机关的职权。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心,国家保证宪法、法律赋予的管理本民族地区自治权的实施。

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

民族区域自治制度的特点

1.有助于把国家统一和少数民族自治结合起来,既维护了国家主权统一,又保障了少数民族管理本民族内部事务的权利。

2.有助于把国家的方针政策和少数民族地区的具体特点结合起来,做到因民族制宜、因地区制宜,从而有利于民族自治地区经济和社会各项事业的发展。

3.有助于把国家富强和民族繁荣结合起来。

4.有助于把各民族热爱祖国的感情和热爱本民族的感情结合起来。

民族区域自治制度有何优越性?

项目 民族自治区 特别行政区

不同点 目的 稳定社会,解决民族问题 祖国和平统一

制度 社会主义制度 资本主义制度

权限 一定的自治权 拥有除外交、国防外的高度自治权

范围 5个民族自治区 港、澳、台

相同点 都是中华人民共和国的地方行政区域是中央和地方关系, 都要接受中共的统一领导。 比较民族区域自治制度和港澳特别行政区,二者有何不同?

课标要求:知道当代中国民族区域自治制度的概况;了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

第13课

当代中国的民族政策

民族政策是指国家和政党为调节民族关系,处理民族问题而采取的相关措施、规定等的总和,是对境内各民族所采取的政策。

我国的民族政策概括地讲,就是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。民族平等和民族团结是马克思主义民族理论的核心,也是我国民族政策的支柱。各民族共同繁荣是我国民族政策的实现目标,体现了社会主义的本质要求。民族区域自治是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,也是国家基本的政治制度之一。

★概念解析:民族政策

▲ 2015年8月9日,56个民族火炬手共同点燃第十届全国少数民族传统体育运动会主火炬

背景

建立与发展

伟大意义

民族区域自治制度

历史

现实

国情

地位

建立——五个省级自治区

依据——纲领、宪法、自治法

发展——改革开放之后

中华民族包括各民族是一个大家庭,中华民族与各民族的关系是一个大家庭和家庭成员的关系,各民族的关系,是一个大家庭里不同成员的关系;指出维护民族团结和国家统一是各民族最高利益,把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。 ——习近平

中华民族这个多元一体格局的形成还有它的特色:在相当早的时期,距今三千年前, 在黄河中游出现了一个若千民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏,它像滚雪球一般地越滚越大,把周围的异族吸收进了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后,被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成份日益壮大,而且渗入其他民族的聚居区,构成起着凝聚和联系作用的网络,奠定了以这疆域内部多民族联合成的不可分割的统一体的基础,形成为一个自在的民族实体,经过民族自觉而称为中华民族。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

《中华民族多元一体格局》

作者:费孝通

出版社 : 中央民族大学出版社

出版时间 :2018. 10

中华多元一体民族格局形成

秦汉时期建立了统一多民族国家

魏晋南北朝时期,各民族大迁徙、大交融

隋唐时期,各民族在大一统条件下大交融、大发展

宋辽夏金时期,政权并立,各民族的交往交流交融也并未中断

元明清三代是统一多民族国家得到巩固和发展时期多元一体格局渐渐稳定

多元

一体

元朝实行四等人制

唐朝重用胡将钳制边区

清朝平定准噶尔叛乱

差别对待

以胡制胡

接纳迎合

清朝满蒙联姻

秦朝、明朝修筑长城

明朝设提督四夷馆

武力进攻

设障防御

联合交好

中国古代应对多元与一体的策略

列举中国古代处理民族关系的方式并举例说明。分析对中国统一的多民族国家的发展有何意义。

方式:

A、战争:征服、平叛,如打败匈奴;平定准格尔部叛乱

B、并存:防御、和亲、会盟、。如秦明被修长城抵御匈奴和蒙古;汉初和唐朝与匈奴和吐蕃的和亲。

C、归属:加强管理 册封,如唐朝册封南诏首领,明清册封藏族领袖; 设官职和机构管理,如中央的典客、鸿胪寺、理藩院;地方上的军政机构,如都护府;羁縻性质的机构,如都督府、都司、卫所、土司;办事大臣。

4、移民戍边,移民屯田,开发边疆。如汉朝屯戍政策

5、互市贸易。

意义:加强中央集权,扩大疆域,促进统一的多民族国家的巩固和发展。 促进经济文化交流和发展;促进了民族团结和交融,形成了多元一体的民族格局;

促进了边疆开发,推动了少数民族地区的发展和进步。

一、民族区域自治制度的建立

1、民族区域自治制度建立的背景

(1)中国是一个统一多民族国家,各民族共同创造了灿烂的中华文明,形成了相互依存、不可分离的关系。

(2)各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印.

(3)在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,经济社会发展水平严重落后。

1、民族区域自治制度建立的背景

原因:

a.少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视;

b.地处边陲,交通闭塞。

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济上——经济发展落后;

文化上——教育、科学、文化落后。

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

(4)中国共产党重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验,根据中国国情,决定在各少数民族聚居地区实行民族区域自治。

1、民族区域自治制度建立的背景

历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响······我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。······在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

--周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

(5)近代以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同

1、民族区域自治制度建立的背景

解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(6)理论来源: 马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

1、民族区域自治制度建立的背景

(1)中国是一个统一多民族国家,各民族共同创造了灿烂的中华文明,形成了相互依存、不可分离的关系。

(2)各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。

(3)在旧中国,少数民族长期遭受民族压迫和民族歧视,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

(4)中国共产党重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验,根据中国的具体国情,决定在各少数民族聚居地区实行民族区域自治。

(5)近代以来,中国各民族在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。

1、民族区域自治制度建立的背景

(6)理论来源: 马克思主义普遍原理和原则提供了理论渊源。

民族平等

民族团结

民族共同繁荣

民族区域自治制度的基本原则

多元

一体

民族众多

长期统一

发展相对落后,不均衡

交错杂居,交流紧密

曾遭受长期压迫

同经风雨,命运相系

“君子和而不同”,和则共荣。

中华民族之多元,正如各民族的饮食,各具特色,各有风味;

中华民族之一体,恰如饮食之道,食材与调料的调和,方能呈现出一道可口的佳肴。

2、站在“一体”的角度,维护国家的集中统一。

1、站在“多元”的角度,

政治上:保障少数民族合法权益;

思想上:巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

经济上:实现民族地区经济社会事业加快发展。

2.民族区域自治制度建立的过程

1941年

陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

1945年

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

1947年5月1日

内蒙古地区成为内蒙古自治区,成为建国后第一个省一级自治区

1949年《中国人民政治会议共同纲领》规定“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。

1954年

载入宪法

机构

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958年宁夏回族自治区

1958年广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

应当加强法治建设,坚持并完善民族政策…

◆1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

◆1954年《宪法》对民族区域自治作了更明确的规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。

思考:民族区域自治制度在文革期间遭到破坏给我们什么启示?

1、法律保障

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道

2、“三个离不开”

3、基本政治制度

1990年,中共中央提出“三个离不开”(汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开),深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一,民族区域自治制度在政治生活中的地位日益提高

二、民族区域自治制度的发展

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着民族区域自治制度从此纳入法制轨道。

1990年,中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

4、民族区域自治制度建立和发展的意义

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

①有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础;

②有利于实现少数民族当家作主的愿望,调动各族人民的积极性和创造性,推动社会主义现代化建设事业的发展;

③有利于民族地区经济社会事业的发展;

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

三、民族区域自治制度的完善

中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族,共同团结奋斗、共同繁荣发展

三、民族区域自治制度的完善

2019年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行。

铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

三、民族区域自治制度的完善

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

三、民族区域自治制度的完善

各民族共同繁荣是实现民族平等和民族团结的物质基础和根本保障

在维护民族团结的斗争中,要反对大民族主义,主要是大汉族主义,也要反对地方民族主义。国家尽一切努力,促进全国各民族的共同繁荣。

——《中华人民共和国宪法·序言》

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

三、民族区域自治制度的完善

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在

问题

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

(1)民族分裂主义破坏了国内社会稳定,威胁国家的经济安全

材料:今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

——杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

(2)社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱;

(4)社会经济发展不平衡;

(3)科学教育文化事业发展仍严重不足

应对

材料:

1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》;

2001年2月,根据第九届全国人大常委会第二十次会议 决定,对《中华人民共和国民族区域自治法》作出了修改。

2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。

2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

——张来明等《坚持和完善民族区域自治制度》

①制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利,巩固和发展新型的社会主义民族关系。

当前我国民族问题中最迫切、最突出的仍是发展问题。发展既可以解决面临的许多问题,也为所有民族问题的解决提供必要的物质条件和基础。

②经济保障:加快促进少数民族地区经济发展

1.是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度,体现了民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一。

2.前提是国家统一领导。作为国家统一领导下的地方行政区域,必须服从中央统一领导,执行国家法律和大政方针,行使宪法规定的地方国家机关的职权。

3.民族区域自治地方享有一定的自治权,这是民族区域自治的核心,国家保证宪法、法律赋予的管理本民族地区自治权的实施。

4.国家统一领导和享有民族自治权是紧密联系、不可分割的。

5.中国的民族区域自治不是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

民族区域自治制度的特点

1.有助于把国家统一和少数民族自治结合起来,既维护了国家主权统一,又保障了少数民族管理本民族内部事务的权利。

2.有助于把国家的方针政策和少数民族地区的具体特点结合起来,做到因民族制宜、因地区制宜,从而有利于民族自治地区经济和社会各项事业的发展。

3.有助于把国家富强和民族繁荣结合起来。

4.有助于把各民族热爱祖国的感情和热爱本民族的感情结合起来。

民族区域自治制度有何优越性?

项目 民族自治区 特别行政区

不同点 目的 稳定社会,解决民族问题 祖国和平统一

制度 社会主义制度 资本主义制度

权限 一定的自治权 拥有除外交、国防外的高度自治权

范围 5个民族自治区 港、澳、台

相同点 都是中华人民共和国的地方行政区域是中央和地方关系, 都要接受中共的统一领导。 比较民族区域自治制度和港澳特别行政区,二者有何不同?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理