第三节防灾减灾同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三节防灾减灾同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 997.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 07:52:21 | ||

图片预览

文档简介

第六章第三节防灾减灾同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题组

兰州市地处青藏高原东北缘、黄河上游,境内黄土梁峁及深切河谷地貌发育,为地质灾害多发区。滑坡的频繁发生给兰州市居民带来了重大生命财产损失。下图从左向右示意兰州黄河河谷某次滑坡形成过程。据此完成下面小题。

1.黄河兰州段河谷滑坡的形成过程中( )

A.岩性决定了节理裂隙的发育 B.植被生长导致节理裂隙贯通

C.坡体的稳定性与降水量有关 D.陡坡较快水流提供崩滑动力

2.为了减轻滑坡带来的损失,可以( )

A.修建护坡工程固坡 B.在滑坡堆积物上耕作

C.储备救灾应急物资 D.在河流中修建拦水坝

2020年8月,受持续降雨影响,四川雅西高速公路一侧山体发生崩塌,导致交通中断。下图示意该处山体崩塌之后的无人机航拍景观。据此完成下面小题。

3.此次山体崩塌导致南桠河( )

A.上游流速加快 B.上游含沙量增大 C.下游水质改善 D.下游水量减少

4.此次崩塌前期变形未被准确发现,主要由于当地( )

A.山坡陡峭 B.天气阴郁 C.植被茂密 D.交通不便

5.对交通安全仍然构成直接威胁的是( )

A.崩塌源区 B.潜在变形区 C.堆积区 D.残留体

堰塞湖是由于火山喷发、地震等原因引起山体岩石崩塌从而堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊,堵截物质称为堰塞体,往往不够稳定,易形成垮坝。图示意某堰塞湖的形成。据此完成下面小题。

6.导致图中堰塞湖形成的直接原因是( )

A.滑坡 B.地震 C.火山喷发 D.洪涝灾害

7.当地政府应对堰塞湖危害的最佳措施是( )

A.加固堰塞体 B.一次性摧毁堰塞体 C.开挖泄洪通道 D.撤离堰塞湖下游居民

2021年4月30日18时至22时,南通市部分地区出现冰雹和强雷暴天气,局部伴有14级阵风,严重影响市民生产、生活安全。冰雹是强对流天气条件下发生的一种固态降水现象,常伴随雷雨大风和短时强降水。读图,完成下面小题。

8.根据材料,推断南通此次冰雹发生的原因( )

①冷空气带来大量水汽 ②冷空气快速南下

③春季气温迅速回升,对流加强 ④暖湿气流缓慢抬升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

9.冰雹天气预报难加重了冰雹对我们的危害,预报难的原因有( )

①突发性强 ②持续时间短 ③影响范围大 ④发展迅速

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

土壤容重指自然状态下,单位体积土壤的干重。2008年四川汶川大地震诱发部分区域滑坡、泥石流等次生地质灾害,致使土壤环境质量改变。下图为2011~2018年间受损点(受地质灾害破坏)和对照点(未受灾害破坏)的土壤部分指标变化情况。完成下面小题。

10.受损点土壤容重变化的主要原因是土壤( )

A.矿物质减少 B.孔隙减小 C.有机质增加 D.水分增加

11.防御滑坡、泥石流等地质灾害,可以采取的措施是( )

①保护、恢复植被②加强排水设施的建设③利用GIS进行监测④修筑拦挡设施

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

过去我国“小震成灾,大震大灾”的现象经常发生,尤其在农村地区更为常见。据此完成下列小题。

12.农村地区“小震成灾,大震大灾”现象产生的原因是( )

①余震次数较多②防震意识较差③建筑质量较差④人口较为密集

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

13.当地震来临时,下列做法不正确的是( )

A. B.

C. D.

2014年8月云南省鲁甸县发生地震,山体塌方形成的堰塞湖导致金沙江支流上的红石岩水电站损毁,并引发险情。险情排除后,工程人员对堰塞湖进行除害兴利成库改造,建成新的红石岩堰塞湖水利工程。下图为红石岩堰塞湖示意图。据此完成下面小题。

14.堰塞体形成后应及时( )

A.拆除原水库坝体扩大库容 B.腾空堰塞体上游水库库容

C.利用原引水涵洞进行泄洪 D.堰塞体下游水库截水滞洪

15.堰塞湖除害兴利成库改造中应( )

A.不轻易改变堰塞体现状 B.对堰塞体进行整体拆除

C.对堰塞体进行加固防渗 D.废弃原水库的全部设施

二、综合题

16.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:风暴潮是指由于剧烈的大气扰动引起的海面异常升降现象。1368-1911年,苏沪浙地区有确切发生日期的风暴潮共计388次(下图),其中发生在朔望日前后的有266次。

材料二:上海是我国风暴潮灾害的频发区域之一,风暴潮严重影响着上海社会经济的可持续发展。上海平均海拔为4m左右,是我国地面沉降和海平面上升最快的区域之一。上海占据我国黄金海岸线的中部和长江出海口的优越区位,许多重大工程或产业均沿海而建。上海在滨海地区有约290km的盐碱地。这些盐碱地的形成与风暴潮关联较大。

(1)简述1368-1911年,苏沪浙地区风暴潮的时间规律。

(2)分析上海风暴潮灾害风险不断增加的主要原因。

(3)分析风暴潮灾害会加剧区域土地盐碱化的主要原因。

(4)指出GIS在应对风暴潮灾害中可发挥的作用。

17.阅读图文材料,回答下列问题。

风暴潮是指由于强烈大风扰动,引起近海水面异常升高,海水侵溢上陆的现象。图一示意我国相关省区风暴潮灾害系数,系数越大风暴潮灾害造成的损失越大。下图示意我国东南沿海某省超警戒风暴潮平均发生次数的逐月变化。

(1)指出我国风暴潮空间分布的主要特点。

(2)指出该省超警戒风暴潮发生的主要季节,并分析其原因。

(3)简述该省防御风暴潮采取的主要措施。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

华西秋雨,是我国西部地区秋季多雨的特殊天气现象,主要影响四川、重庆、贵州、宁夏南部、甘肃东部和南部、陕西南部及湖南西部、湖北西部等地。它每年出现的时间不尽相同,最早从8月下旬开始,最晚在11月下旬结束。持续时间长、势力较强的华西秋雨往往给西南地区带来泥石流、滑坡等地质灾害。下图示意华西秋雨主要影响范围。

(1)分析持续时间长、势力较强的华西秋雨易诱发泥石流、滑坡的原因。

(2)阐述地理信息技术在自然灾害监测中的应用。

19.阅读图文材料,完成下列要求。

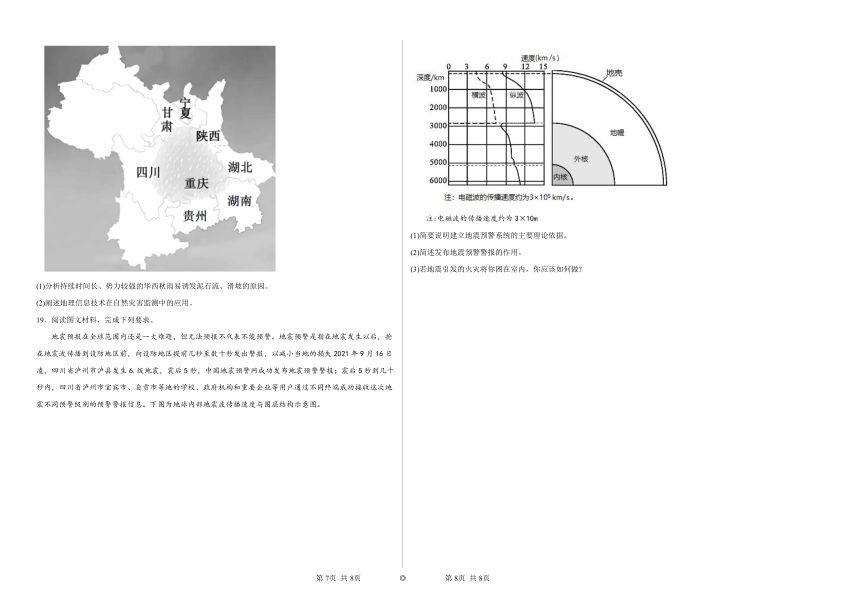

地震预报在全球范围内还是一大难题,但无法预报不代表不能预警。地震预警是指在地震发生以后,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失2021年9月16日凌,四川省泸州市泸县发生6.级地震,震后5秒,中国地震预警网成功发布地震预警警报;震后5秒到几十秒内,四川省泸州市宜宾市、自贡市等地的学校、政府机构和重要企业等用户通过不同终端成功接收这次地震不同预警级别的预警警报信息。下图为地球内部地震波传播速度与图层结构示意图。

注:电磁波的传播速度约为3×10m

(1)简要说明建立地震预警系统的主要理论依据。

(2)简述发布地震预警警报的作用。

(3)若地震引发的火灾将你困在室内,你应该如何做

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C 2.A

【解析】1.图中显示节理裂隙发育于各种岩性地层,A错误;植被并未生长于节理裂隙面处,B错误;夏季降水集中,冲刷能力强,易于形成滑坡,C正确;滑坡是沿着贯通的节理裂隙面滑动,陡坡造成重力作用大容易形成滑坡而非提供较快水流引起,D错误。故选C。

2.固定滑坡体可以稳固坡地,A正确;在滑坡堆积物上耕作,可能会加大滑坡体受力,诱发或加剧滑坡体滑动,B错误;储备救灾应急物资不能改变损失,只是便于灾后救援,C错误;在河流中修建拦水坝造成水位抬升,容易诱发滑坡体滑动,D错误。故选A。

【点睛】黄河兰州段河谷滑坡的形成条件:多断层发育,地质构造不稳定;坡度陡峭,在重力作用下容易形成滑坡;夏季降水集中,冲刷能力强;地表以黄土为主,垂直节理发育;不合理的人类活动诱发或加剧滑坡的发生。

3.D 4.C 5.D

【解析】3.由图可知,崩塌堆积体入河阻塞河道,导致河流上游流速减慢,泥沙沉积,含沙量减小,A、B错误。由于堆积体阻塞河道,下游水量减少,河流自净能力减弱,水质变差,C错误,D正确。故选D。

4.由图可知,该地附近山坡植被茂盛,影响了裂隙等崩塌前兆的发现,C正确。山坡陡峭可以通过航拍等手段监测,A错误。对崩塌的监测一般采用地表变形监测、深部位移监测、地下水动态监测、相关因素监测,受天气影响小,B错误。当地邻近公路,交通便利,D错误。故选C。

5.由图可知,山体崩塌残留体前缘出现陡峭的凌空面,极易崩塌,再次造成灾害,对交通安全构成直接威胁,D正确。崩塌源区大部分物质已经向下运移,继续发生崩塌的可能性不大,A错误。潜在变形区移动将导致前方的残留体崩塌,间接对交通安全构成威胁,B错误。堆积区物质移动缓慢,对交通安全威胁小,C错误。故选D。

【点睛】山体崩塌又称之为山体滑坡,是指山体斜坡上某一部分岩土在重力作用下,沿着一定的软弱结构面产生剪切位移而整体地向斜坡下方移动的作用和现象。是比较常见的地质灾害之一。引发山体崩塌的因素大致可以分为三大类,一种是地理因素,另一种是诱发因素,还有一种就是人为因素。

6.A 7.C

【分析】6.读图中的等高线可知,堰塞体形成以前的西侧等高线密集,坡度较大,而形成以后,坡度变缓,这表明西侧发生了滑坡,形成了堰塞体,题中无地震、火山喷发、洪涝灾害等信息。综上所述,A符合题意,排除BCD。故选A。

7.加固堰塞体会使湖水水位不断升高,没有解决溃堤危险,A错误;一次性摧毁堰塞体,会使湖水大量涌出形成洪涝灾害,B错误;开挖泄洪通道可疏通湖泊,彻底解决堰塞湖溃堤带来的危害,C正确;撤离堰塞湖下游居民,只是减少了堰塞湖溃堤后带来的损失,没有彻底解决,D错误。故选C。

【点睛】堰塞湖的防治措施。(1)首先要由专家进行堰塞性质判断和危险性评估。堰塞湖一般有两种溃决方式:逐步溃决的危险性相对较小;如果一连串堰塞湖发生逐步溃决的叠加,位于下游的堰塞湖则可能发生瞬时全溃。(2)对于危险性大的堰塞湖,必须以人工挖掘、爆破、拦截等方式来引流,逐步的降低水位,以免造成大的洪灾。(3)在排险的同时,堰塞湖要及时进行监测和预警。应立即开展对危害严重、情况危急的堰塞湖现场调查评估,进行动态监测,预测堰塞湖溃决时间及泛滥范围,撤离居住在泛滥范围内的受灾群众,安置抢险救援人员的临时驻扎场所,并制定下游危险区的临灾预案。

8.B 9.C

【分析】8.本题考查冰雹的形成条件,根据材料和图进行分析,形成冰雹要具备充足的水汽、强烈的对流天气及大气不稳地、迅速降温等。冷空气干冷,水汽少,①错误。冷空气快速南下与当地的暖空气相遇迅速上升,形成强烈上升过程,易形成冰雹,②③正确。暖气流缓慢上升不易形成冰雹,④错误。故选B。

9.冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;复杂地貌所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度,①②④正确,③错误。故选C。

【点睛】冰雹的形成条件:大气中水汽充足;大气垂直温差大,形成强烈的上升气流;大气不稳定,且积雨云层中上部温度低至0℃~-20℃。

10.B 11.D

【分析】10.据图可知,受损点相对于对照点土壤容重变大,有机质减少,C错误;土壤容重指自然状态下,单位体积土壤的干重,受损点土壤容重变大,意味着单位体积土壤的干重变大,原因是土壤湿度减少,水分减少导致,透水性下降,土壤孔隙减小,B正确,D错误;土壤孔隙减小会导致土壤板结,不利于矿物质的吸收,矿物质减少是土壤容重变化的结果,A错误;故选B。

11.保护、恢复植被,可保持水土,减少滑坡、泥石流等地质灾害发生,①符合;加强排水设施的建设可减轻松散物重量,②符合;GIS是地理信息系统,不是监测系统,可利用RS进行监测,③不符合;修筑拦挡设施,可阻挡松散物下滑,④符合;综上,D正确,ABC错误;故选D。

【点睛】滑坡、泥石流灾害发生的原因:地形坡度大,岩石破碎或有大量松散物,植被稀疏,大量降水。治理措施:消除和减轻地下水及地表水对滑坡的诱发作用,如修排水沟、植树等,通过工程措施对边坡加固;减少不合理人类活动;建立灾害预警机制。

12.B 13.B

【分析】12.农村地区“小震成灾,小震大灾”现象产生的原因是农民的防震意识较差,②对。农村房屋的建筑质量较差,③对。余震次数对城市、农村是一样的,①错。农村人口较城市稀疏,④错。B对,A、C、D错。故选B。

13.当地震来临时,在家里可以迅速躲到坚固家具下,或卫生间等小开间处,A正确。在高层应走步行梯下楼,不要乘电梯,可能停电或其它危险,B不正确。在学校可以躲在书桌下、墙角处,C正确。在室外站在空旷地,不要在高楼烟囱下,免的烟囱倒下或掉落碎块,D正确。本题让选不正确答案,故选B。

【点睛】地震发生时,保持冷静,关闭电源,煤气,熄灭火源,以免引起火灾;地震发生时,应迅速钻到桌子下、床下或墙根下,不可靠近窗;在高楼处不要乘电梯下楼,可以迅速躲到坚固家具下,或卫生间等小开间处,可以躲在书桌下、墙角处;在室外站在空旷地。

14.C 15.C

【解析】14.堰塞湖险情危急,需要根据轻重缓急合理安排救灾措施。由图示可知,拆除原水库坝体无法有效解决堰塞体溃决的隐患,A错。需要为堰塞湖溃决风险做好准备,下游水库腾出库容可减轻溃决造成的危害,而不能截水滞洪;腾空堰塞体上游水库库容会增大堰塞湖水位、加剧堰塞体溃决风险,BD错。利用原水库引水涵洞泄洪可快捷排出少量堰塞湖内积水,降低堰塞体溃坝风险,C对。故选C。

15.由“除害兴利成库”可推测,堰塞湖改造是把现有的堰塞体改造为拦水大坝,故应当对堰塞体进行防渗、加固改造,C对。不改变堰塞体现状,堰塞湖依然存在溃决风险,A错。由图可知,堰塞体体积巨大(远大于原水电站坝体),拆除难度大,成本高,且拆除堰塞体后容易使两侧塌方山体失去支撑,引发再次崩塌,B错。原水库的引水涵洞、发电厂房等设施没有被破坏,有继续利用的可能,D错。故选C。

【点睛】仔细看图,分析图中原水库坝体、堰塞湖水位、堰塞体及发电厂等的相互位置关系,能便于理解除害兴利改造中的各种措施。

16.(1)夏秋季节多发;8月份达到全年各月的最高值;朔望日前后多发.

(2)工业化和城市化进程加快及海洋经济快速发展,人口密度和社会财富急剧增加;全球变暖导致的海平面上升等极端气候事件;城市化快速发展过程中出现的严重地面沉降;长江三峡等大型工程建设带来的剧烈河口冲淤变化。

(3)风暴潮发生时,风暴潮和海水的顶托,阻碍河水入海,海水倒灌,土壤盐度、地下水盐度增加;风暴潮发生后,滞留的海水与地下水联通,造成盐分的回渗;洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,加剧土壤盐碱化。

(4)评估风暴潮灾害损失,包括灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,分析未来风暴潮灾害的趋势。

【分析】本题以沿海地区的风暴潮为材料,涉及到风暴潮的时间分布、风暴潮灾害的原因、风暴潮灾害的影响、预防等,主要考查学生调动知识运用知识的能力及综合思维的学科核心素养。

【详解】(1)从图可以看出7、8、9月份风暴潮发生的次数较多,8月达到最大频次,由材料可知风暴潮其中发生在朔望日前后的有266次,占比68%。

(2)上海是我国工业化和城市化进程最快、海洋经济增速最快、人口密度稠密的地区之一,人类活动对海洋生态环境影响大;近些年来的全球变暖,导致的海平面上升,导致全球热量分布发生变化,导致等极端气候事件;快速发展城市化导致地面严重的沉降,加剧风暴潮的发生频率;长江三峡及上游大型水利工程建设,使得长江三角洲入海口冲淤发生变化,增加了上海风暴潮风险。

(3)风暴潮发生时,风暴潮和海水的顶托作用,阻碍河水入海,海水水位高于河水水位,导致海水倒灌,海水加大了土壤盐度、海水进一步污染地下水,使地下水盐度增加,进一步加剧土壤盐碱化;另外风暴潮发生后,滞留的海水与地下水混合,是地下淡水含盐量增加,洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,水分被蒸发,盐分残留于土壤,加剧土壤盐碱化。

(4)GIS具有模拟、分析、评估的功能,所有利用GIS可以模拟风暴潮影响的范围,评估风暴潮带来的灾害损失,可以进行灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,模拟分析未来风暴潮灾害的发展趋势,可以有效减少风暴潮带来的的损失。

17.(1)东部沿海地区,东南沿海频发。

(2)该省夏秋季节多台风活动,夏秋季节降水多,河流径流量大,受其顶托作用。

(3)加强风暴潮灾害的监测和预报:加固堤防;保护生物(红树森、珊瑚礁)海岸,营造沿海防护林;加强宣传教育,提高群众防御风暴潮灾害的意识。

【分析】本题以风暴潮灾害为背景材料,考查风暴潮分布、形成原因和防御风暴潮的措施相关知识,主要涉及对学生调动和运用地理知识,描述和阐释地理事物能力的考查,学科素养方面注重考查地理实践力和综合思维。

(1)

从图一看,浙江、广东、福建、海南风暴潮灾害系数大,说明其遭受风暴潮灾最严重,这些省区邻近东海和南海,山东、江苏、河北邻近渤海和黄海。故可推测我国风暴潮空间分布的主要特点是主要分布在东部沿海地区,东南沿海频发。

(2)

从图示风暴潮时间分布分析,风暴潮主要集中分布在夏、秋季节,因风暴潮是由于强烈大风扰动引起的,所以从风力分析,该省沿海夏、秋季节多台风活动;从外因分析,夏、秋季节降水多,河流入海流量大,受其顶托作用,易形成超警戒风暴潮。

(3)

从监测分析,可加强风暴潮灾害的监测和预报;从工程措施分析,可加固堤防,营造沿海防护林;从非工程措施分析,可加强宣传教育,提高群众防御风暴潮灾害的意识。

18.(1)西南地区多山地,地势起伏大,雨水汇集速度快,冲刷力强;有些陡坡地带植被覆盖率较低,松散堆积物丰厚,岩层结构松散;持续时间长、势力较强的华西秋雨顺地势快速汇集为洪流,不断冲刷堆积物和结构松散的岩层,形成泥石流和滑坡。

(2)运用遥感技术可以实时监测自然灾害的形成过程,进行准确的预报、预警,并为灾情统计及救援等工作提供强有力的支持;运用地理信息系统、全球卫星导航系统等提供的地理数据可以进行自然灾害动态监测、预报预警和提供完善的救援方案。

【分析】本题以华西秋雨为材料,涉及泥石流的成因以及地理信息技术在防灾减灾中的应用的相关知识,考查学生图片材料信息提取能力、地理知识调用分析能力,体现了区域认知、综合思维的地理学科核心素养。

(1)

华西秋雨容易引发泥石流与滑坡的原因主要有:华西秋雨持续时间长,形成的径流量较大;华西地区多山区、地形起伏较大,坡面径流速度快,汇流速度快,侵蚀、冲刷能力强;华西地区植被不良,植被根系的保持水土能力较弱;坡面松散物质较多,岩层结构松散,抗侵蚀能力较弱;在长时间强势力的秋雨攻势下,坡面径流产流量大,速度快,冲刷坡面的松散物质和不稳定的岩层,更容易引发滑坡、泥石流。

(2)

地理信息技术在自然灾害的监测中,可以运用遥感技术监测自然灾害的形成过程,主要可以起到事先预警;可以用遥感数据对对灾害进行分析,为灾情统计和救援工作提供依据;可以运用全球卫星导航系统提供动态监测,运用地理信息系统对地理数据进行分析,制定完善的救援方案;结合遥感技术和全球卫星导航技术并结合地理信息技术在灾情之后指导重建工作等。

19.(1)地震波分为横波和纵波,纵波传播速度快但破坏力较小,横波传播速度慢但破坏力较大;地震发生后,地震预警系统监测到纵波时自动发出电磁波预警;电磁波传播速度远大于横波,因此能在横波到来之前向周边发出预警,为民众争取到短暂的避难时间。

(2)利于社会公众合理紧急避险,减少伤亡;为重要企业紧急制动提供信息支撑,减少财产损失。

(3)将毛巾、棉被等用水浇湿,堵住门缝或窗缝;用湿毛巾捂住口鼻,尽量采取低姿势爬行。

【分析】本题以地震灾害为背景材料,考查地震预警系统的原理、作用、火灾的逃生技巧等,考查与生活有用的地理知识,考查地理实践力。

【详解】(1)地震波分为横波和纵波,纵波传播速度快,横波传播速度慢,地震发生后,地震预警系统监测到纵波时自动发出电磁波预警;由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达,因此能在横波到来之前向周边发出预警,为民众争取到短暂的避难时间。

(2)“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失;为重要企业紧急制动提供信息支撑,如关闭核电站,停止正在高速运行的列车,关闭煤气管道等,可以减少财产损失。

(3)在逃生时,可用湿毛巾捂住口鼻,防止吸入浓烟导致窒息。在穿过浓烟区域时用湿衣服、湿床单等裹住身体,尽量使身体贴近地面行走。发现身上有火苗时,千万不要跑,应就地打滚或用衣物压灭火苗。当无路可逃时,可利用卫生间进行避难,并用湿毛巾塞紧门缝。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题组

兰州市地处青藏高原东北缘、黄河上游,境内黄土梁峁及深切河谷地貌发育,为地质灾害多发区。滑坡的频繁发生给兰州市居民带来了重大生命财产损失。下图从左向右示意兰州黄河河谷某次滑坡形成过程。据此完成下面小题。

1.黄河兰州段河谷滑坡的形成过程中( )

A.岩性决定了节理裂隙的发育 B.植被生长导致节理裂隙贯通

C.坡体的稳定性与降水量有关 D.陡坡较快水流提供崩滑动力

2.为了减轻滑坡带来的损失,可以( )

A.修建护坡工程固坡 B.在滑坡堆积物上耕作

C.储备救灾应急物资 D.在河流中修建拦水坝

2020年8月,受持续降雨影响,四川雅西高速公路一侧山体发生崩塌,导致交通中断。下图示意该处山体崩塌之后的无人机航拍景观。据此完成下面小题。

3.此次山体崩塌导致南桠河( )

A.上游流速加快 B.上游含沙量增大 C.下游水质改善 D.下游水量减少

4.此次崩塌前期变形未被准确发现,主要由于当地( )

A.山坡陡峭 B.天气阴郁 C.植被茂密 D.交通不便

5.对交通安全仍然构成直接威胁的是( )

A.崩塌源区 B.潜在变形区 C.堆积区 D.残留体

堰塞湖是由于火山喷发、地震等原因引起山体岩石崩塌从而堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊,堵截物质称为堰塞体,往往不够稳定,易形成垮坝。图示意某堰塞湖的形成。据此完成下面小题。

6.导致图中堰塞湖形成的直接原因是( )

A.滑坡 B.地震 C.火山喷发 D.洪涝灾害

7.当地政府应对堰塞湖危害的最佳措施是( )

A.加固堰塞体 B.一次性摧毁堰塞体 C.开挖泄洪通道 D.撤离堰塞湖下游居民

2021年4月30日18时至22时,南通市部分地区出现冰雹和强雷暴天气,局部伴有14级阵风,严重影响市民生产、生活安全。冰雹是强对流天气条件下发生的一种固态降水现象,常伴随雷雨大风和短时强降水。读图,完成下面小题。

8.根据材料,推断南通此次冰雹发生的原因( )

①冷空气带来大量水汽 ②冷空气快速南下

③春季气温迅速回升,对流加强 ④暖湿气流缓慢抬升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

9.冰雹天气预报难加重了冰雹对我们的危害,预报难的原因有( )

①突发性强 ②持续时间短 ③影响范围大 ④发展迅速

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

土壤容重指自然状态下,单位体积土壤的干重。2008年四川汶川大地震诱发部分区域滑坡、泥石流等次生地质灾害,致使土壤环境质量改变。下图为2011~2018年间受损点(受地质灾害破坏)和对照点(未受灾害破坏)的土壤部分指标变化情况。完成下面小题。

10.受损点土壤容重变化的主要原因是土壤( )

A.矿物质减少 B.孔隙减小 C.有机质增加 D.水分增加

11.防御滑坡、泥石流等地质灾害,可以采取的措施是( )

①保护、恢复植被②加强排水设施的建设③利用GIS进行监测④修筑拦挡设施

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

过去我国“小震成灾,大震大灾”的现象经常发生,尤其在农村地区更为常见。据此完成下列小题。

12.农村地区“小震成灾,大震大灾”现象产生的原因是( )

①余震次数较多②防震意识较差③建筑质量较差④人口较为密集

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

13.当地震来临时,下列做法不正确的是( )

A. B.

C. D.

2014年8月云南省鲁甸县发生地震,山体塌方形成的堰塞湖导致金沙江支流上的红石岩水电站损毁,并引发险情。险情排除后,工程人员对堰塞湖进行除害兴利成库改造,建成新的红石岩堰塞湖水利工程。下图为红石岩堰塞湖示意图。据此完成下面小题。

14.堰塞体形成后应及时( )

A.拆除原水库坝体扩大库容 B.腾空堰塞体上游水库库容

C.利用原引水涵洞进行泄洪 D.堰塞体下游水库截水滞洪

15.堰塞湖除害兴利成库改造中应( )

A.不轻易改变堰塞体现状 B.对堰塞体进行整体拆除

C.对堰塞体进行加固防渗 D.废弃原水库的全部设施

二、综合题

16.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:风暴潮是指由于剧烈的大气扰动引起的海面异常升降现象。1368-1911年,苏沪浙地区有确切发生日期的风暴潮共计388次(下图),其中发生在朔望日前后的有266次。

材料二:上海是我国风暴潮灾害的频发区域之一,风暴潮严重影响着上海社会经济的可持续发展。上海平均海拔为4m左右,是我国地面沉降和海平面上升最快的区域之一。上海占据我国黄金海岸线的中部和长江出海口的优越区位,许多重大工程或产业均沿海而建。上海在滨海地区有约290km的盐碱地。这些盐碱地的形成与风暴潮关联较大。

(1)简述1368-1911年,苏沪浙地区风暴潮的时间规律。

(2)分析上海风暴潮灾害风险不断增加的主要原因。

(3)分析风暴潮灾害会加剧区域土地盐碱化的主要原因。

(4)指出GIS在应对风暴潮灾害中可发挥的作用。

17.阅读图文材料,回答下列问题。

风暴潮是指由于强烈大风扰动,引起近海水面异常升高,海水侵溢上陆的现象。图一示意我国相关省区风暴潮灾害系数,系数越大风暴潮灾害造成的损失越大。下图示意我国东南沿海某省超警戒风暴潮平均发生次数的逐月变化。

(1)指出我国风暴潮空间分布的主要特点。

(2)指出该省超警戒风暴潮发生的主要季节,并分析其原因。

(3)简述该省防御风暴潮采取的主要措施。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

华西秋雨,是我国西部地区秋季多雨的特殊天气现象,主要影响四川、重庆、贵州、宁夏南部、甘肃东部和南部、陕西南部及湖南西部、湖北西部等地。它每年出现的时间不尽相同,最早从8月下旬开始,最晚在11月下旬结束。持续时间长、势力较强的华西秋雨往往给西南地区带来泥石流、滑坡等地质灾害。下图示意华西秋雨主要影响范围。

(1)分析持续时间长、势力较强的华西秋雨易诱发泥石流、滑坡的原因。

(2)阐述地理信息技术在自然灾害监测中的应用。

19.阅读图文材料,完成下列要求。

地震预报在全球范围内还是一大难题,但无法预报不代表不能预警。地震预警是指在地震发生以后,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失2021年9月16日凌,四川省泸州市泸县发生6.级地震,震后5秒,中国地震预警网成功发布地震预警警报;震后5秒到几十秒内,四川省泸州市宜宾市、自贡市等地的学校、政府机构和重要企业等用户通过不同终端成功接收这次地震不同预警级别的预警警报信息。下图为地球内部地震波传播速度与图层结构示意图。

注:电磁波的传播速度约为3×10m

(1)简要说明建立地震预警系统的主要理论依据。

(2)简述发布地震预警警报的作用。

(3)若地震引发的火灾将你困在室内,你应该如何做

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C 2.A

【解析】1.图中显示节理裂隙发育于各种岩性地层,A错误;植被并未生长于节理裂隙面处,B错误;夏季降水集中,冲刷能力强,易于形成滑坡,C正确;滑坡是沿着贯通的节理裂隙面滑动,陡坡造成重力作用大容易形成滑坡而非提供较快水流引起,D错误。故选C。

2.固定滑坡体可以稳固坡地,A正确;在滑坡堆积物上耕作,可能会加大滑坡体受力,诱发或加剧滑坡体滑动,B错误;储备救灾应急物资不能改变损失,只是便于灾后救援,C错误;在河流中修建拦水坝造成水位抬升,容易诱发滑坡体滑动,D错误。故选A。

【点睛】黄河兰州段河谷滑坡的形成条件:多断层发育,地质构造不稳定;坡度陡峭,在重力作用下容易形成滑坡;夏季降水集中,冲刷能力强;地表以黄土为主,垂直节理发育;不合理的人类活动诱发或加剧滑坡的发生。

3.D 4.C 5.D

【解析】3.由图可知,崩塌堆积体入河阻塞河道,导致河流上游流速减慢,泥沙沉积,含沙量减小,A、B错误。由于堆积体阻塞河道,下游水量减少,河流自净能力减弱,水质变差,C错误,D正确。故选D。

4.由图可知,该地附近山坡植被茂盛,影响了裂隙等崩塌前兆的发现,C正确。山坡陡峭可以通过航拍等手段监测,A错误。对崩塌的监测一般采用地表变形监测、深部位移监测、地下水动态监测、相关因素监测,受天气影响小,B错误。当地邻近公路,交通便利,D错误。故选C。

5.由图可知,山体崩塌残留体前缘出现陡峭的凌空面,极易崩塌,再次造成灾害,对交通安全构成直接威胁,D正确。崩塌源区大部分物质已经向下运移,继续发生崩塌的可能性不大,A错误。潜在变形区移动将导致前方的残留体崩塌,间接对交通安全构成威胁,B错误。堆积区物质移动缓慢,对交通安全威胁小,C错误。故选D。

【点睛】山体崩塌又称之为山体滑坡,是指山体斜坡上某一部分岩土在重力作用下,沿着一定的软弱结构面产生剪切位移而整体地向斜坡下方移动的作用和现象。是比较常见的地质灾害之一。引发山体崩塌的因素大致可以分为三大类,一种是地理因素,另一种是诱发因素,还有一种就是人为因素。

6.A 7.C

【分析】6.读图中的等高线可知,堰塞体形成以前的西侧等高线密集,坡度较大,而形成以后,坡度变缓,这表明西侧发生了滑坡,形成了堰塞体,题中无地震、火山喷发、洪涝灾害等信息。综上所述,A符合题意,排除BCD。故选A。

7.加固堰塞体会使湖水水位不断升高,没有解决溃堤危险,A错误;一次性摧毁堰塞体,会使湖水大量涌出形成洪涝灾害,B错误;开挖泄洪通道可疏通湖泊,彻底解决堰塞湖溃堤带来的危害,C正确;撤离堰塞湖下游居民,只是减少了堰塞湖溃堤后带来的损失,没有彻底解决,D错误。故选C。

【点睛】堰塞湖的防治措施。(1)首先要由专家进行堰塞性质判断和危险性评估。堰塞湖一般有两种溃决方式:逐步溃决的危险性相对较小;如果一连串堰塞湖发生逐步溃决的叠加,位于下游的堰塞湖则可能发生瞬时全溃。(2)对于危险性大的堰塞湖,必须以人工挖掘、爆破、拦截等方式来引流,逐步的降低水位,以免造成大的洪灾。(3)在排险的同时,堰塞湖要及时进行监测和预警。应立即开展对危害严重、情况危急的堰塞湖现场调查评估,进行动态监测,预测堰塞湖溃决时间及泛滥范围,撤离居住在泛滥范围内的受灾群众,安置抢险救援人员的临时驻扎场所,并制定下游危险区的临灾预案。

8.B 9.C

【分析】8.本题考查冰雹的形成条件,根据材料和图进行分析,形成冰雹要具备充足的水汽、强烈的对流天气及大气不稳地、迅速降温等。冷空气干冷,水汽少,①错误。冷空气快速南下与当地的暖空气相遇迅速上升,形成强烈上升过程,易形成冰雹,②③正确。暖气流缓慢上升不易形成冰雹,④错误。故选B。

9.冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;复杂地貌所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度,①②④正确,③错误。故选C。

【点睛】冰雹的形成条件:大气中水汽充足;大气垂直温差大,形成强烈的上升气流;大气不稳定,且积雨云层中上部温度低至0℃~-20℃。

10.B 11.D

【分析】10.据图可知,受损点相对于对照点土壤容重变大,有机质减少,C错误;土壤容重指自然状态下,单位体积土壤的干重,受损点土壤容重变大,意味着单位体积土壤的干重变大,原因是土壤湿度减少,水分减少导致,透水性下降,土壤孔隙减小,B正确,D错误;土壤孔隙减小会导致土壤板结,不利于矿物质的吸收,矿物质减少是土壤容重变化的结果,A错误;故选B。

11.保护、恢复植被,可保持水土,减少滑坡、泥石流等地质灾害发生,①符合;加强排水设施的建设可减轻松散物重量,②符合;GIS是地理信息系统,不是监测系统,可利用RS进行监测,③不符合;修筑拦挡设施,可阻挡松散物下滑,④符合;综上,D正确,ABC错误;故选D。

【点睛】滑坡、泥石流灾害发生的原因:地形坡度大,岩石破碎或有大量松散物,植被稀疏,大量降水。治理措施:消除和减轻地下水及地表水对滑坡的诱发作用,如修排水沟、植树等,通过工程措施对边坡加固;减少不合理人类活动;建立灾害预警机制。

12.B 13.B

【分析】12.农村地区“小震成灾,小震大灾”现象产生的原因是农民的防震意识较差,②对。农村房屋的建筑质量较差,③对。余震次数对城市、农村是一样的,①错。农村人口较城市稀疏,④错。B对,A、C、D错。故选B。

13.当地震来临时,在家里可以迅速躲到坚固家具下,或卫生间等小开间处,A正确。在高层应走步行梯下楼,不要乘电梯,可能停电或其它危险,B不正确。在学校可以躲在书桌下、墙角处,C正确。在室外站在空旷地,不要在高楼烟囱下,免的烟囱倒下或掉落碎块,D正确。本题让选不正确答案,故选B。

【点睛】地震发生时,保持冷静,关闭电源,煤气,熄灭火源,以免引起火灾;地震发生时,应迅速钻到桌子下、床下或墙根下,不可靠近窗;在高楼处不要乘电梯下楼,可以迅速躲到坚固家具下,或卫生间等小开间处,可以躲在书桌下、墙角处;在室外站在空旷地。

14.C 15.C

【解析】14.堰塞湖险情危急,需要根据轻重缓急合理安排救灾措施。由图示可知,拆除原水库坝体无法有效解决堰塞体溃决的隐患,A错。需要为堰塞湖溃决风险做好准备,下游水库腾出库容可减轻溃决造成的危害,而不能截水滞洪;腾空堰塞体上游水库库容会增大堰塞湖水位、加剧堰塞体溃决风险,BD错。利用原水库引水涵洞泄洪可快捷排出少量堰塞湖内积水,降低堰塞体溃坝风险,C对。故选C。

15.由“除害兴利成库”可推测,堰塞湖改造是把现有的堰塞体改造为拦水大坝,故应当对堰塞体进行防渗、加固改造,C对。不改变堰塞体现状,堰塞湖依然存在溃决风险,A错。由图可知,堰塞体体积巨大(远大于原水电站坝体),拆除难度大,成本高,且拆除堰塞体后容易使两侧塌方山体失去支撑,引发再次崩塌,B错。原水库的引水涵洞、发电厂房等设施没有被破坏,有继续利用的可能,D错。故选C。

【点睛】仔细看图,分析图中原水库坝体、堰塞湖水位、堰塞体及发电厂等的相互位置关系,能便于理解除害兴利改造中的各种措施。

16.(1)夏秋季节多发;8月份达到全年各月的最高值;朔望日前后多发.

(2)工业化和城市化进程加快及海洋经济快速发展,人口密度和社会财富急剧增加;全球变暖导致的海平面上升等极端气候事件;城市化快速发展过程中出现的严重地面沉降;长江三峡等大型工程建设带来的剧烈河口冲淤变化。

(3)风暴潮发生时,风暴潮和海水的顶托,阻碍河水入海,海水倒灌,土壤盐度、地下水盐度增加;风暴潮发生后,滞留的海水与地下水联通,造成盐分的回渗;洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,加剧土壤盐碱化。

(4)评估风暴潮灾害损失,包括灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,分析未来风暴潮灾害的趋势。

【分析】本题以沿海地区的风暴潮为材料,涉及到风暴潮的时间分布、风暴潮灾害的原因、风暴潮灾害的影响、预防等,主要考查学生调动知识运用知识的能力及综合思维的学科核心素养。

【详解】(1)从图可以看出7、8、9月份风暴潮发生的次数较多,8月达到最大频次,由材料可知风暴潮其中发生在朔望日前后的有266次,占比68%。

(2)上海是我国工业化和城市化进程最快、海洋经济增速最快、人口密度稠密的地区之一,人类活动对海洋生态环境影响大;近些年来的全球变暖,导致的海平面上升,导致全球热量分布发生变化,导致等极端气候事件;快速发展城市化导致地面严重的沉降,加剧风暴潮的发生频率;长江三峡及上游大型水利工程建设,使得长江三角洲入海口冲淤发生变化,增加了上海风暴潮风险。

(3)风暴潮发生时,风暴潮和海水的顶托作用,阻碍河水入海,海水水位高于河水水位,导致海水倒灌,海水加大了土壤盐度、海水进一步污染地下水,使地下水盐度增加,进一步加剧土壤盐碱化;另外风暴潮发生后,滞留的海水与地下水混合,是地下淡水含盐量增加,洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,水分被蒸发,盐分残留于土壤,加剧土壤盐碱化。

(4)GIS具有模拟、分析、评估的功能,所有利用GIS可以模拟风暴潮影响的范围,评估风暴潮带来的灾害损失,可以进行灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,模拟分析未来风暴潮灾害的发展趋势,可以有效减少风暴潮带来的的损失。

17.(1)东部沿海地区,东南沿海频发。

(2)该省夏秋季节多台风活动,夏秋季节降水多,河流径流量大,受其顶托作用。

(3)加强风暴潮灾害的监测和预报:加固堤防;保护生物(红树森、珊瑚礁)海岸,营造沿海防护林;加强宣传教育,提高群众防御风暴潮灾害的意识。

【分析】本题以风暴潮灾害为背景材料,考查风暴潮分布、形成原因和防御风暴潮的措施相关知识,主要涉及对学生调动和运用地理知识,描述和阐释地理事物能力的考查,学科素养方面注重考查地理实践力和综合思维。

(1)

从图一看,浙江、广东、福建、海南风暴潮灾害系数大,说明其遭受风暴潮灾最严重,这些省区邻近东海和南海,山东、江苏、河北邻近渤海和黄海。故可推测我国风暴潮空间分布的主要特点是主要分布在东部沿海地区,东南沿海频发。

(2)

从图示风暴潮时间分布分析,风暴潮主要集中分布在夏、秋季节,因风暴潮是由于强烈大风扰动引起的,所以从风力分析,该省沿海夏、秋季节多台风活动;从外因分析,夏、秋季节降水多,河流入海流量大,受其顶托作用,易形成超警戒风暴潮。

(3)

从监测分析,可加强风暴潮灾害的监测和预报;从工程措施分析,可加固堤防,营造沿海防护林;从非工程措施分析,可加强宣传教育,提高群众防御风暴潮灾害的意识。

18.(1)西南地区多山地,地势起伏大,雨水汇集速度快,冲刷力强;有些陡坡地带植被覆盖率较低,松散堆积物丰厚,岩层结构松散;持续时间长、势力较强的华西秋雨顺地势快速汇集为洪流,不断冲刷堆积物和结构松散的岩层,形成泥石流和滑坡。

(2)运用遥感技术可以实时监测自然灾害的形成过程,进行准确的预报、预警,并为灾情统计及救援等工作提供强有力的支持;运用地理信息系统、全球卫星导航系统等提供的地理数据可以进行自然灾害动态监测、预报预警和提供完善的救援方案。

【分析】本题以华西秋雨为材料,涉及泥石流的成因以及地理信息技术在防灾减灾中的应用的相关知识,考查学生图片材料信息提取能力、地理知识调用分析能力,体现了区域认知、综合思维的地理学科核心素养。

(1)

华西秋雨容易引发泥石流与滑坡的原因主要有:华西秋雨持续时间长,形成的径流量较大;华西地区多山区、地形起伏较大,坡面径流速度快,汇流速度快,侵蚀、冲刷能力强;华西地区植被不良,植被根系的保持水土能力较弱;坡面松散物质较多,岩层结构松散,抗侵蚀能力较弱;在长时间强势力的秋雨攻势下,坡面径流产流量大,速度快,冲刷坡面的松散物质和不稳定的岩层,更容易引发滑坡、泥石流。

(2)

地理信息技术在自然灾害的监测中,可以运用遥感技术监测自然灾害的形成过程,主要可以起到事先预警;可以用遥感数据对对灾害进行分析,为灾情统计和救援工作提供依据;可以运用全球卫星导航系统提供动态监测,运用地理信息系统对地理数据进行分析,制定完善的救援方案;结合遥感技术和全球卫星导航技术并结合地理信息技术在灾情之后指导重建工作等。

19.(1)地震波分为横波和纵波,纵波传播速度快但破坏力较小,横波传播速度慢但破坏力较大;地震发生后,地震预警系统监测到纵波时自动发出电磁波预警;电磁波传播速度远大于横波,因此能在横波到来之前向周边发出预警,为民众争取到短暂的避难时间。

(2)利于社会公众合理紧急避险,减少伤亡;为重要企业紧急制动提供信息支撑,减少财产损失。

(3)将毛巾、棉被等用水浇湿,堵住门缝或窗缝;用湿毛巾捂住口鼻,尽量采取低姿势爬行。

【分析】本题以地震灾害为背景材料,考查地震预警系统的原理、作用、火灾的逃生技巧等,考查与生活有用的地理知识,考查地理实践力。

【详解】(1)地震波分为横波和纵波,纵波传播速度快,横波传播速度慢,地震发生后,地震预警系统监测到纵波时自动发出电磁波预警;由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达,因此能在横波到来之前向周边发出预警,为民众争取到短暂的避难时间。

(2)“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失;为重要企业紧急制动提供信息支撑,如关闭核电站,停止正在高速运行的列车,关闭煤气管道等,可以减少财产损失。

(3)在逃生时,可用湿毛巾捂住口鼻,防止吸入浓烟导致窒息。在穿过浓烟区域时用湿衣服、湿床单等裹住身体,尽量使身体贴近地面行走。发现身上有火苗时,千万不要跑,应就地打滚或用衣物压灭火苗。当无路可逃时,可利用卫生间进行避难,并用湿毛巾塞紧门缝。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里