人教版选修1第三单元第1课改革迫在眉睫用(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第三单元第1课改革迫在眉睫用(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。北朝民歌北朝乐府诗北周北方南方魏

蜀

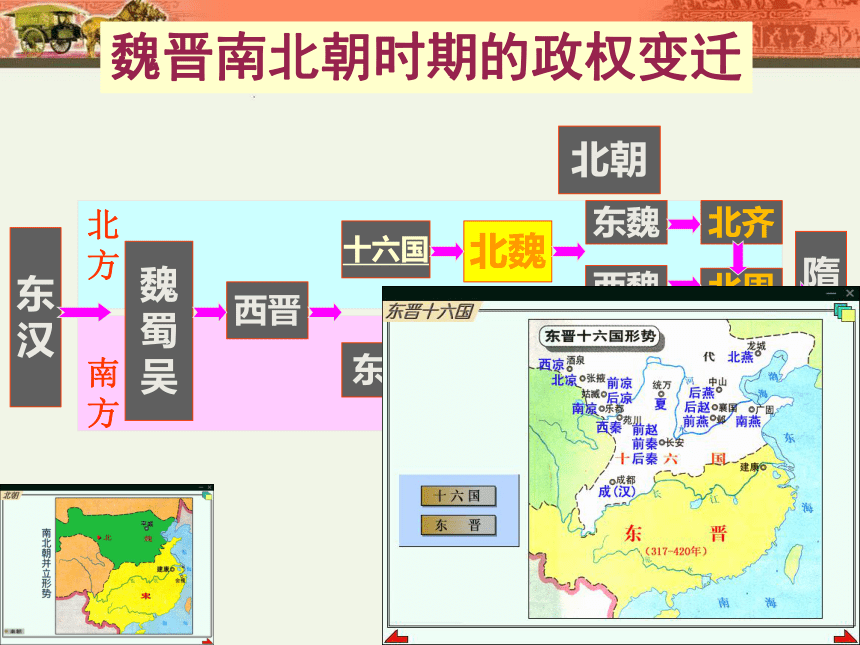

吴西晋东晋十六国北魏东

汉隋

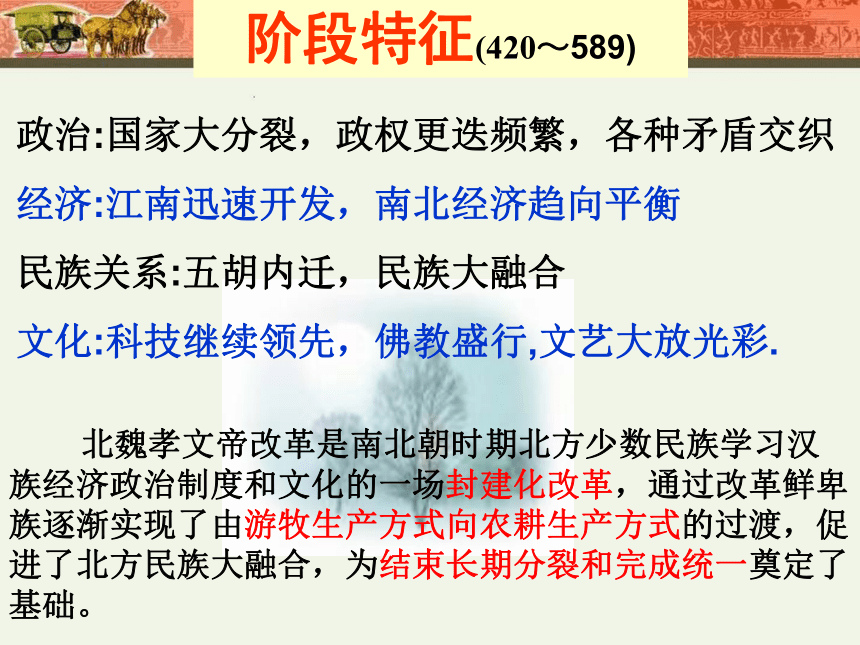

朝东魏北齐南朝北朝西魏魏晋南北朝时期的政权变迁阶段特征(420~589)政治:国家大分裂,政权更迭频繁,各种矛盾交织

经济:江南迅速开发,南北经济趋向平衡

民族关系:五胡内迁,民族大融合

文化:科技继续领先,佛教盛行,文艺大放光彩. 北魏孝文帝改革是南北朝时期北方少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化改革,通过改革鲜卑族逐渐实现了由游牧生产方式向农耕生产方式的过渡,促进了北方民族大融合,为结束长期分裂和完成统一奠定了基础。 专题三 北魏孝文帝改革单元结构第1课 改革迫在眉睫---孝文帝改革的背景第2课 北魏孝文帝的改革措施---孝文帝改革的内容第3课 促进民族大融合---孝文帝改革的影响第三单元 北魏孝文帝改革这是位于今天内蒙古自治区呼伦贝尔盟大兴安岭的嘎仙洞遗址,它是鲜卑族拓拔部的发祥地。“鲜卑”作为一个部落集团的名称,约始见于东汉。鲜卑一名,有学者认为鲜卑即“犀毗”,亦称“师比“,指胡人的带钩而言。 “鲜卑”意为瑞祥或神,合之为瑞兽或神兽。本课目标知识与能力:学生能识记并理解北魏崛起的原因;学生通过了解宗主督护制、赋税制度缺陷和人民起义而理解孝文帝改革的必要性;学生通过了解拓拔宏幼年教育而理解孝文帝改革的目的。

过程与方法:历史比较法、问题探究法

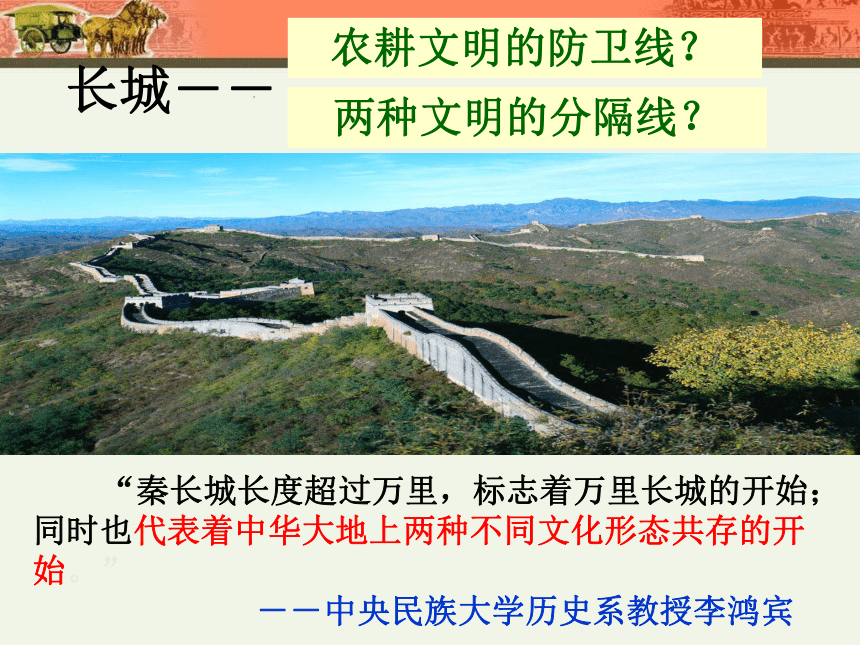

情感态度价值观:统一是历史发展的发趋势;社会改革有利于解决社会矛盾;历史发展离不开杰出人物的推动作用;少数民族为中华民族的发展有着不可磨灭的功勋。 “秦长城长度超过万里,标志着万里长城的开始;同时也代表着中华大地上两种不同文化形态共存的开始。”

--中央民族大学历史系教授李鸿宾长城--农耕文明的防卫线?两种文明的分隔线?问题:根据材料和图片,你能分别描绘长城南北人民的生产、生活方式吗?拓跋鲜卑——骑在马背上的民族游牧为生流动性强 擅长射猎骑兵凶猛 文化水平相对较低农耕为生定居性强 擅长耕种纺织

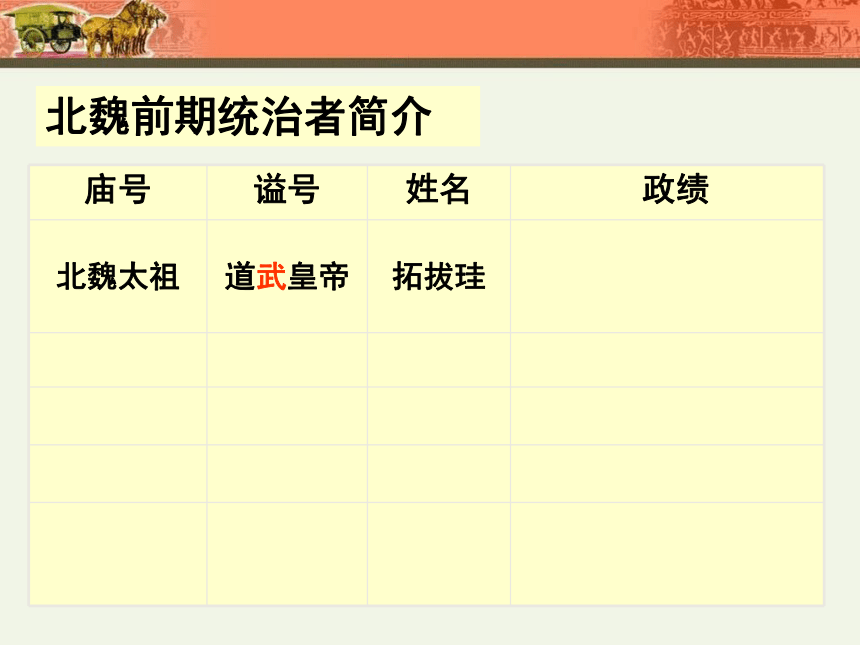

文化水平相对较高北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

1.北魏的崛起

⑴兴起:

源于东北→魏晋之际游牧→东晋建立代国

⑵发展:

①386年拓跋珪建立北魏;

②398年迁都平城,巩固新生政权:

对外:

对内:经济上:

政治上:

思想文化上:实行编户;授田劝农;

仿汉官制;重用儒生(如崔浩);

兴办太学。武力征服

参照汉族政权统治:政治上学习汉族先进的政治制度

经济上学习农耕经济

文化上学习汉文化

实质:推动了鲜卑民族封建化的进程 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高

文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

1.北魏的崛起

2.北魏的统一

⑴标志:

⑵影响:439年拓跋焘统一黄河流域;

促进生产发展和民族融合。讨论1:北魏完成北方统一的原因有哪些?统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。 文明的碰撞和融合:马背上得天下史实:439年,北魏太武帝拓跋焘统一了黄河流域统一北方的意义:①初步结束西晋以来北方分裂割据局面②创造了北方相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展③促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合----统一是历史大势所趋----稳定是发展的前提----民族团结和繁荣北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化 北魏初期,在地方上实行宗主督护制。各地豪强地主聚族而居,纷纷以宗族乡党的形式,占据有利地势筑坞立堡,割据一方,武装自卫,从事生产,维持生存。这些豪强地主称为宗主,坞堡里的农民实际上是坞堡主控制的依附程度不等的农民,向坞堡主交纳地租,承担劳役和兵役。魏道武帝建立北魏政权时,为了取得各地宗主的支持,被迫承认宗主在地方上的势力和他们的政治经济权利,并任命他们为政府收纳地方租税,征发兵役、徭役。这种宗主督护制有许多弊端,宗主往往隐瞒户籍借此逃避赋役。北魏的基层政权实行何种制度?有何危害?根据材料和课本知识回答:一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制;

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱.北魏前期赋税制度混乱: 北魏前期征税分为“三等九品”.九品是按资产多少而规定赋税高低的品级;三等是按等第将税收送到不同地区.但实际上却无法做到.一方面由于世家大族隐瞒大量田地和人口,造成贫富不分;另一方面,由于官吏与地主勾结,把负担压在广大人民身上。一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制:

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱:

2.民族矛盾激化:实行民族歧视和压迫阅读材料思考:

材料一:根据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”,对其他被统治民族业是如此。

材料二:对于拓跋贵族残酷的经济掠夺,时人谢灵运曾这样介绍:“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”

材料三:P34【学思之窗】

1.材料反映了什么问题?

2.阅读课本举出该问题导致后果的一个实例。民族矛盾尖锐。445年陕西一带人民起义。一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制:

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱:

2.民族矛盾激化:实行民族歧视和压迫

3.社会动荡不安,各地起义不断.二、改革的必要性三、改革的可能性1、北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2、拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;文明皇后(冯太后)谥文明皇后。(442-490年),长乐信都(今河北

冀县)人。452年,北魏第六任皇帝拓跋濬即位,将冯氏

封为贵人。456年,立为皇后。465年,拓跋濬去世,献文帝继任。冯氏被尊为皇太后。476年,孝文帝即位,

封冯氏为太皇太后。477年至490年,北魏一系列改革的

实际主持者。她聪明果决﹐猜忌而长於权术﹐以重管﹑

重罚驾御群臣﹐为其所用。 孝文帝(467-499年)原名拓拔宏,后改为元宏,北魏献文帝

之子,冯太后之孙。冯太后死后,继续推行改革。

是我国古代杰出的少数民族政治家、改革家 。冯太后,北魏历史上著名的女政治家,孝文帝改革运动的发起人与主持者之一.由于她去世后为谥称“文明太皇太后”,所以历史上又称她为“文明太后”。冯太后是位典型的“铁碗女人”。在朝廷内部政治斗争中,她沉着果断,坚忍精明,牢牢地掌控了冯太后(公元442-490年)北魏朝廷的军政大权,曾在献文帝、孝文帝时期两度“临朝听政”,成为北魏朝廷的实际统治者。她主政时已开始了以汉化为中心的社会改革,孝文帝第一阶段的改革实际上是在她的主持下展开的,孝文帝改革的伟大历史功绩有一半应该归属于这位了不起的巾帼人物。三、改革的必要性四、改革的可能性1北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;3冯太后执掌朝廷实权,积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;姓名:元宏

曾用名:拓拔宏

庙号:高祖

谥号:孝文帝

出生地:平城(今山西大同北)

民族:鲜卑族

在世:467-499

在位:471-499 信仰:佛教

特长:诗赋

传世佳句:白日光天无不曜(yào ),江左一隅独未照。

历史评价:大力推行汉化政策,促进了民族大融合。据史书记载,北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《左》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔, 马上口授,及其成也,不改一字” 。

孝文帝在推动改革时自身有哪些优势? 孝文帝精通诸子百家、儒家经典,有深厚的中国传统文化底蕴.促使他后来推行汉化政策改革;加速了北方少数民族封建化的进程;有利于民族融合。崔浩《皇帝吊殷比干文》北魏辅国元老,崔宏之子,博学多才,官至司徒,晚年修北魏史书,因直笔实录被杀。《吊比干文碑》这一名闻书坛的惊世之作,也出自崔浩之手。崔氏为北方士族之首,力图恢复汉士

族特权地位,为鲜卑贵族所忌恨。改革的必要性改革的可能性1北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;3冯太后执掌朝廷实权,积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;4孝文帝深受汉文化影响,想通过学习先进的汉文化改变鲜卑落后的局面,巩固统治。为了缓和社会矛盾和民族矛盾,冯太后孝文帝先后进行了一场自上而下的学习汉族先进文化的旨在维护统治的封建化运动,统称为孝文帝改革。 小结必要性:宗主督护制和赋税制度导致阶级矛盾加 剧。

统治阶级内部矛盾和民族矛盾激化。

各地人民起义不断危及北魏统治。

可能性: 北魏统一北方,社会安定,

经济发展,民族融合;

北魏初期的汉化措施;

冯太后掌握实权推行封建化改革;

孝文帝深受汉文化影响 改革势在必然练习题:阅读下列材料:

材料一 北魏统治者在依赖武力统一北方的同时,也参照汉族封建政权的一些统治方式,实行按人口分配土地,推行鼓励发展农业的经济政策。通过分配土地,让人民定居生活,拓跋部由畜牧经济为主的游牧生活逐渐转向农业经济为主的定居生活。

材料二 北魏统治者为掠夺生地、人口、牲畜和财富,热衷于发动战争。即使在统一黄河流域后,对各族人民的统治仍然采取了压迫和歧视政策。除租税繁多,徭役沉重外,他们还强迫其他民族的人民充当步兵,在打仗时冲锋在前,稍有迟缓,就会被后面督阵的鲜卑族的骑兵践踏致死。

材料三 445年,陕西一带人民起义,参加者既有汉族,也有羌族等其他少数民族,起义军很快就发展到十余万人。北魏帝亲自统率大军镇压,几经周折,才平息了这场起义。但是,此后各地起义仍时有发生。

请回答:(1)根据上述材料说明北魏孝文帝改革的原因和根本目的。

(2)从上述材料中可以看出北魏孝文帝改革有什么有利条件?(1)民族融合加快,统治者接受中原地区汉族先进文化;民族矛盾和阶级矛盾尖锐。

根本目的:巩固北魏政权在黄河流域的统治。(2)统一了北方;汉族先进制度和文化的影响;许多鲜卑族开始过定居生活,民族融合加快。1.北魏统一北方后,社会矛盾日益激化,其中社会矛盾不包括

A.阶级矛盾 B.统治阶级内部矛盾

C.民族矛盾 D.鲜卑族内部矛盾

2.崔浩这位汉族儒生受到重用反映的问题是

A.他是汉奸,卖国投敌

B.北魏喜欢利用汉人打汉人

C.鲜卑不断学习汉族文化

D.鲜卑与汉族融为一体 自我提升3.北魏孝文帝改革的背景条件是①北魏统一北方 ②民族融合 ③吸收汉族先进的文化 ④民族矛盾尖锐

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

4.孝文帝改革的根本目的是

A、恢复和发展北方经济

B、接受汉族先进文化

C、促进北方的民族融合

D、巩固鲜卑贵族的统治自我提升再见 “五胡十六国”是指自西晋末年到北魏统一北方期间,曾在中国北部境内建立政权的五个北方民族及其所建立的政权。五胡指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌;十六国指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉。这个时期也被称为“五胡乱华”时期。 五胡十六国

蜀

吴西晋东晋十六国北魏东

汉隋

朝东魏北齐南朝北朝西魏魏晋南北朝时期的政权变迁阶段特征(420~589)政治:国家大分裂,政权更迭频繁,各种矛盾交织

经济:江南迅速开发,南北经济趋向平衡

民族关系:五胡内迁,民族大融合

文化:科技继续领先,佛教盛行,文艺大放光彩. 北魏孝文帝改革是南北朝时期北方少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化改革,通过改革鲜卑族逐渐实现了由游牧生产方式向农耕生产方式的过渡,促进了北方民族大融合,为结束长期分裂和完成统一奠定了基础。 专题三 北魏孝文帝改革单元结构第1课 改革迫在眉睫---孝文帝改革的背景第2课 北魏孝文帝的改革措施---孝文帝改革的内容第3课 促进民族大融合---孝文帝改革的影响第三单元 北魏孝文帝改革这是位于今天内蒙古自治区呼伦贝尔盟大兴安岭的嘎仙洞遗址,它是鲜卑族拓拔部的发祥地。“鲜卑”作为一个部落集团的名称,约始见于东汉。鲜卑一名,有学者认为鲜卑即“犀毗”,亦称“师比“,指胡人的带钩而言。 “鲜卑”意为瑞祥或神,合之为瑞兽或神兽。本课目标知识与能力:学生能识记并理解北魏崛起的原因;学生通过了解宗主督护制、赋税制度缺陷和人民起义而理解孝文帝改革的必要性;学生通过了解拓拔宏幼年教育而理解孝文帝改革的目的。

过程与方法:历史比较法、问题探究法

情感态度价值观:统一是历史发展的发趋势;社会改革有利于解决社会矛盾;历史发展离不开杰出人物的推动作用;少数民族为中华民族的发展有着不可磨灭的功勋。 “秦长城长度超过万里,标志着万里长城的开始;同时也代表着中华大地上两种不同文化形态共存的开始。”

--中央民族大学历史系教授李鸿宾长城--农耕文明的防卫线?两种文明的分隔线?问题:根据材料和图片,你能分别描绘长城南北人民的生产、生活方式吗?拓跋鲜卑——骑在马背上的民族游牧为生流动性强 擅长射猎骑兵凶猛 文化水平相对较低农耕为生定居性强 擅长耕种纺织

文化水平相对较高北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

1.北魏的崛起

⑴兴起:

源于东北→魏晋之际游牧→东晋建立代国

⑵发展:

①386年拓跋珪建立北魏;

②398年迁都平城,巩固新生政权:

对外:

对内:经济上:

政治上:

思想文化上:实行编户;授田劝农;

仿汉官制;重用儒生(如崔浩);

兴办太学。武力征服

参照汉族政权统治:政治上学习汉族先进的政治制度

经济上学习农耕经济

文化上学习汉文化

实质:推动了鲜卑民族封建化的进程 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高

文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

1.北魏的崛起

2.北魏的统一

⑴标志:

⑵影响:439年拓跋焘统一黄河流域;

促进生产发展和民族融合。讨论1:北魏完成北方统一的原因有哪些?统一是历史发展的必然趋势。

北方长期战乱,人民渴望统一。

民族融合在十六国时期进一步加强。

北魏军事力量强,骑兵强悍。

北魏接受了汉文化,加快了发展。 文明的碰撞和融合:马背上得天下史实:439年,北魏太武帝拓跋焘统一了黄河流域统一北方的意义:①初步结束西晋以来北方分裂割据局面②创造了北方相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展③促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合----统一是历史大势所趋----稳定是发展的前提----民族团结和繁荣北魏前期统治者简介北魏前期统治者简介一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化 北魏初期,在地方上实行宗主督护制。各地豪强地主聚族而居,纷纷以宗族乡党的形式,占据有利地势筑坞立堡,割据一方,武装自卫,从事生产,维持生存。这些豪强地主称为宗主,坞堡里的农民实际上是坞堡主控制的依附程度不等的农民,向坞堡主交纳地租,承担劳役和兵役。魏道武帝建立北魏政权时,为了取得各地宗主的支持,被迫承认宗主在地方上的势力和他们的政治经济权利,并任命他们为政府收纳地方租税,征发兵役、徭役。这种宗主督护制有许多弊端,宗主往往隐瞒户籍借此逃避赋役。北魏的基层政权实行何种制度?有何危害?根据材料和课本知识回答:一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制;

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱.北魏前期赋税制度混乱: 北魏前期征税分为“三等九品”.九品是按资产多少而规定赋税高低的品级;三等是按等第将税收送到不同地区.但实际上却无法做到.一方面由于世家大族隐瞒大量田地和人口,造成贫富不分;另一方面,由于官吏与地主勾结,把负担压在广大人民身上。一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制:

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱:

2.民族矛盾激化:实行民族歧视和压迫阅读材料思考:

材料一:根据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”,对其他被统治民族业是如此。

材料二:对于拓跋贵族残酷的经济掠夺,时人谢灵运曾这样介绍:“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”

材料三:P34【学思之窗】

1.材料反映了什么问题?

2.阅读课本举出该问题导致后果的一个实例。民族矛盾尖锐。445年陕西一带人民起义。一、北魏的崛起与统一黄河流域

二、社会改革迫在眉睫

1.阶级矛盾激化

⑴基层统治方式实行宗主督护制:

⑵赋役制度纵富督贫,避强侵弱:

2.民族矛盾激化:实行民族歧视和压迫

3.社会动荡不安,各地起义不断.二、改革的必要性三、改革的可能性1、北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2、拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;文明皇后(冯太后)谥文明皇后。(442-490年),长乐信都(今河北

冀县)人。452年,北魏第六任皇帝拓跋濬即位,将冯氏

封为贵人。456年,立为皇后。465年,拓跋濬去世,献文帝继任。冯氏被尊为皇太后。476年,孝文帝即位,

封冯氏为太皇太后。477年至490年,北魏一系列改革的

实际主持者。她聪明果决﹐猜忌而长於权术﹐以重管﹑

重罚驾御群臣﹐为其所用。 孝文帝(467-499年)原名拓拔宏,后改为元宏,北魏献文帝

之子,冯太后之孙。冯太后死后,继续推行改革。

是我国古代杰出的少数民族政治家、改革家 。冯太后,北魏历史上著名的女政治家,孝文帝改革运动的发起人与主持者之一.由于她去世后为谥称“文明太皇太后”,所以历史上又称她为“文明太后”。冯太后是位典型的“铁碗女人”。在朝廷内部政治斗争中,她沉着果断,坚忍精明,牢牢地掌控了冯太后(公元442-490年)北魏朝廷的军政大权,曾在献文帝、孝文帝时期两度“临朝听政”,成为北魏朝廷的实际统治者。她主政时已开始了以汉化为中心的社会改革,孝文帝第一阶段的改革实际上是在她的主持下展开的,孝文帝改革的伟大历史功绩有一半应该归属于这位了不起的巾帼人物。三、改革的必要性四、改革的可能性1北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;3冯太后执掌朝廷实权,积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;姓名:元宏

曾用名:拓拔宏

庙号:高祖

谥号:孝文帝

出生地:平城(今山西大同北)

民族:鲜卑族

在世:467-499

在位:471-499 信仰:佛教

特长:诗赋

传世佳句:白日光天无不曜(yào ),江左一隅独未照。

历史评价:大力推行汉化政策,促进了民族大融合。据史书记载,北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《左》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔, 马上口授,及其成也,不改一字” 。

孝文帝在推动改革时自身有哪些优势? 孝文帝精通诸子百家、儒家经典,有深厚的中国传统文化底蕴.促使他后来推行汉化政策改革;加速了北方少数民族封建化的进程;有利于民族融合。崔浩《皇帝吊殷比干文》北魏辅国元老,崔宏之子,博学多才,官至司徒,晚年修北魏史书,因直笔实录被杀。《吊比干文碑》这一名闻书坛的惊世之作,也出自崔浩之手。崔氏为北方士族之首,力图恢复汉士

族特权地位,为鲜卑贵族所忌恨。改革的必要性改革的可能性1北魏统一黄河流域后,社会环境较为安定,社会生产发展,民族融合趋势加强;

2拓拔珪和拓拔焘初期汉化,加快了北魏封建化进程,国家机构日益完备;3冯太后执掌朝廷实权,积极推动北魏统治者学习汉族先进文化;4孝文帝深受汉文化影响,想通过学习先进的汉文化改变鲜卑落后的局面,巩固统治。为了缓和社会矛盾和民族矛盾,冯太后孝文帝先后进行了一场自上而下的学习汉族先进文化的旨在维护统治的封建化运动,统称为孝文帝改革。 小结必要性:宗主督护制和赋税制度导致阶级矛盾加 剧。

统治阶级内部矛盾和民族矛盾激化。

各地人民起义不断危及北魏统治。

可能性: 北魏统一北方,社会安定,

经济发展,民族融合;

北魏初期的汉化措施;

冯太后掌握实权推行封建化改革;

孝文帝深受汉文化影响 改革势在必然练习题:阅读下列材料:

材料一 北魏统治者在依赖武力统一北方的同时,也参照汉族封建政权的一些统治方式,实行按人口分配土地,推行鼓励发展农业的经济政策。通过分配土地,让人民定居生活,拓跋部由畜牧经济为主的游牧生活逐渐转向农业经济为主的定居生活。

材料二 北魏统治者为掠夺生地、人口、牲畜和财富,热衷于发动战争。即使在统一黄河流域后,对各族人民的统治仍然采取了压迫和歧视政策。除租税繁多,徭役沉重外,他们还强迫其他民族的人民充当步兵,在打仗时冲锋在前,稍有迟缓,就会被后面督阵的鲜卑族的骑兵践踏致死。

材料三 445年,陕西一带人民起义,参加者既有汉族,也有羌族等其他少数民族,起义军很快就发展到十余万人。北魏帝亲自统率大军镇压,几经周折,才平息了这场起义。但是,此后各地起义仍时有发生。

请回答:(1)根据上述材料说明北魏孝文帝改革的原因和根本目的。

(2)从上述材料中可以看出北魏孝文帝改革有什么有利条件?(1)民族融合加快,统治者接受中原地区汉族先进文化;民族矛盾和阶级矛盾尖锐。

根本目的:巩固北魏政权在黄河流域的统治。(2)统一了北方;汉族先进制度和文化的影响;许多鲜卑族开始过定居生活,民族融合加快。1.北魏统一北方后,社会矛盾日益激化,其中社会矛盾不包括

A.阶级矛盾 B.统治阶级内部矛盾

C.民族矛盾 D.鲜卑族内部矛盾

2.崔浩这位汉族儒生受到重用反映的问题是

A.他是汉奸,卖国投敌

B.北魏喜欢利用汉人打汉人

C.鲜卑不断学习汉族文化

D.鲜卑与汉族融为一体 自我提升3.北魏孝文帝改革的背景条件是①北魏统一北方 ②民族融合 ③吸收汉族先进的文化 ④民族矛盾尖锐

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

4.孝文帝改革的根本目的是

A、恢复和发展北方经济

B、接受汉族先进文化

C、促进北方的民族融合

D、巩固鲜卑贵族的统治自我提升再见 “五胡十六国”是指自西晋末年到北魏统一北方期间,曾在中国北部境内建立政权的五个北方民族及其所建立的政权。五胡指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌;十六国指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉。这个时期也被称为“五胡乱华”时期。 五胡十六国

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件