人教版选修1第三单元第2课北魏孝文帝的改革措施(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第三单元第2课北魏孝文帝的改革措施(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 577.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-02 10:54:33 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。第2课: 北魏孝文帝的改革措施探究:

1、归纳北魏孝文帝改革在政治、经济、文化和社会习俗方面的主要内容;体会北魏孝文帝改革的决心和对先进文化的追慕之情。

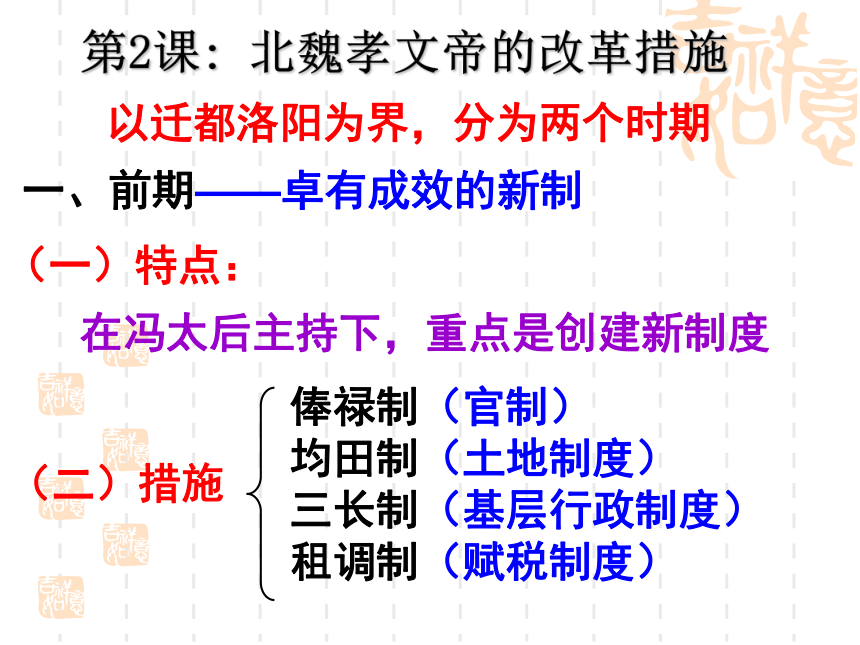

2、北魏孝文帝改革两个阶段在侧重点上的不同之处。以迁都洛阳为界,分为两个时期一、前期——卓有成效的新制(一)特点:第2课: 北魏孝文帝的改革措施(二)措施俸禄制(官制)

均田制(土地制度)

三长制(基层行政制度)

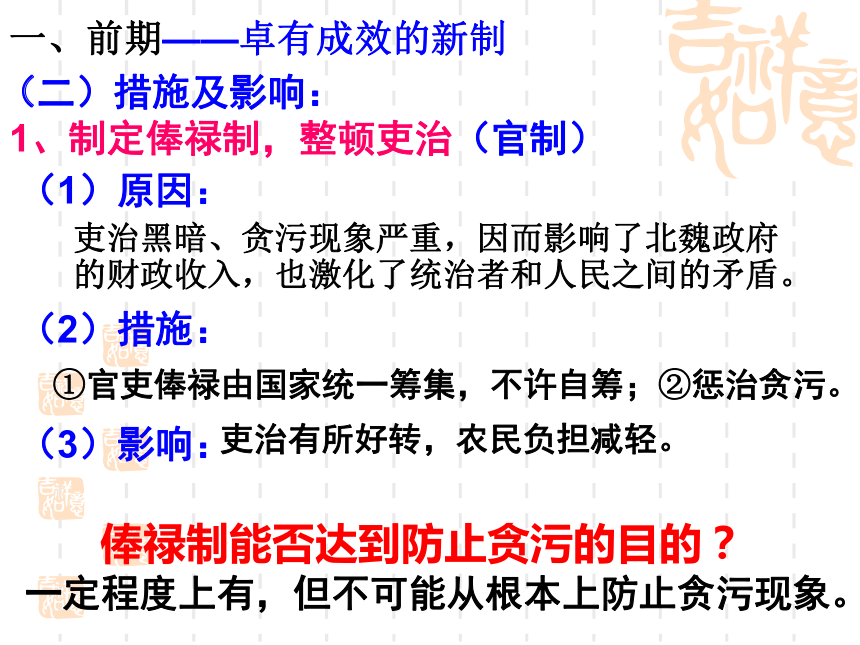

租调制(赋税制度)在冯太后主持下,重点是创建新制度我们知道鲜卑人是骑马打天下,武力夺取天下的,一开始它的官员都没有俸禄。比如你在一个地方为官,那么你的收入怎么办?就是你在哪儿收赋税,你自己可以留一部分;另外就是通过打仗掠夺很多东西,然后赏赐。所以它就容易形成这样的局面:一个是对老百姓的剥削的加重,贪污成风;还有一个就是鲜卑人特爱打仗,一打仗他就能得到很多赏赐,尤其是当官的。吏治黑暗,贪污成风知识梳理一、前期——卓有成效的新制吏治黑暗、贪污现象严重,因而影响了北魏政府的财政收入,也激化了统治者和人民之间的矛盾。(1)原因:(二)措施及影响:

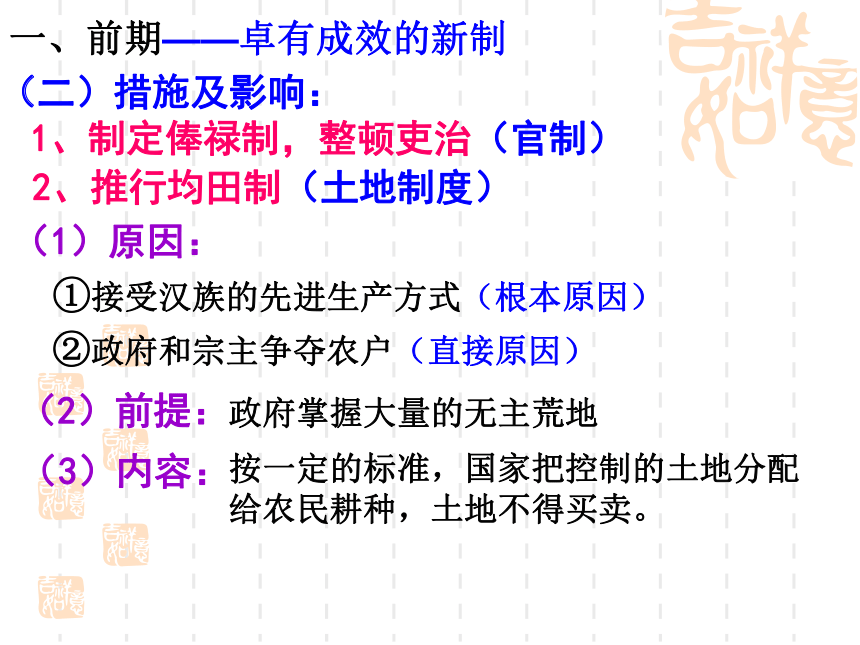

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)①官吏俸禄由国家统一筹集,不许自筹;②惩治贪污。(2)措施:吏治有所好转,农民负担减轻。(3)影响:俸禄制能否达到防止贪污的目的?一定程度上有,但不可能从根本上防止贪污现象。一、前期——卓有成效的新制(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)(2)前提:政府掌握大量的无主荒地(3)内容:按一定的标准,国家把控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。(1)原因:①接受汉族的先进生产方式(根本原因)②政府和宗主争夺农户(直接原因)均田制的主要内容有如下四点:

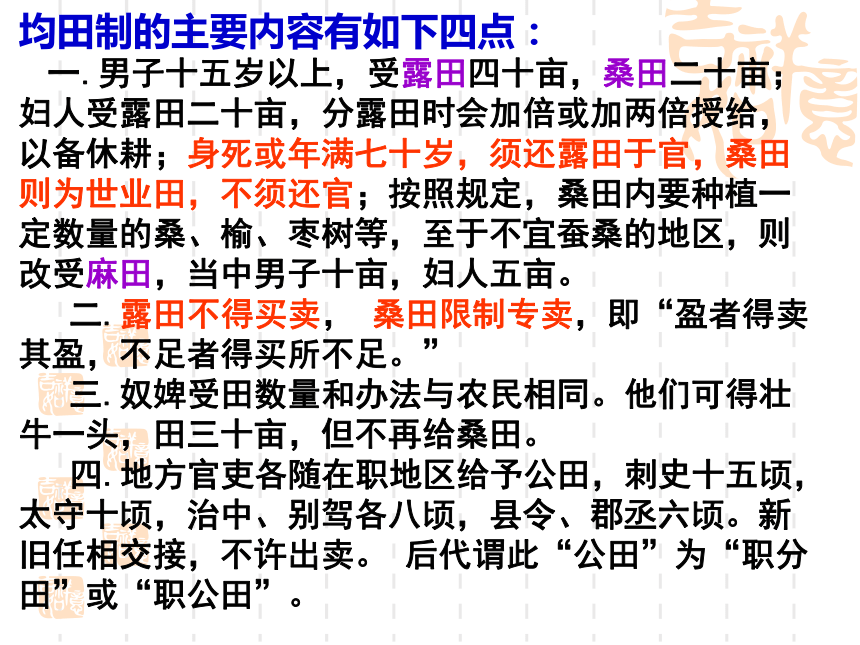

一.男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二.露田不得买卖, 桑田限制专卖,即“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三.奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四.地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。2、推行均田制(土地制度)①恢复经济:农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方经济的恢复与发展;

②巩固政权:有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,从根本上巩固了统治;

③民族融合:推动了内迁各族由游牧转向农耕,推动了北方民族大融合高潮到来;

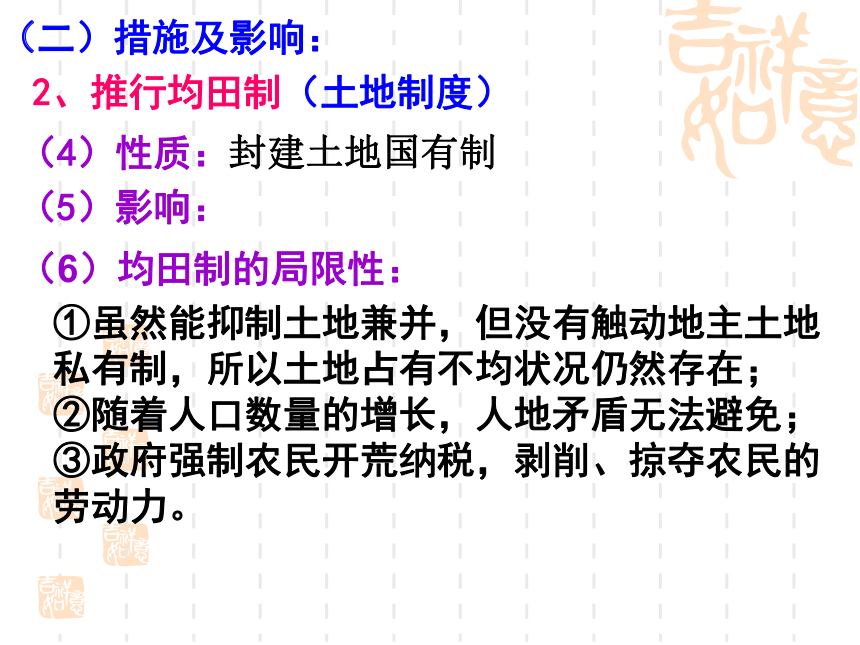

④历史影响:影响深远,为隋唐封建鼎盛局面奠定了物质基础。(5)影响:(4)性质:封建土地国有制(二)措施及影响:2、推行均田制(土地制度)(5)影响:(4)性质:封建土地国有制(二)措施及影响:(6)均田制的局限性:①虽然能抑制土地兼并,但没有触动地主土地私有制,所以土地占有不均状况仍然存在;

②随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免;

③政府强制农民开荒纳税,剥削、掠夺农民的劳动力。1、背景:

前者是战国时,由于铁器的使用和牛耕的推广,生产力显著提高,促进了土地私有制的确立;

后者由于中原地区长期战乱,百姓流亡,存在大量荒地,同时内迁的少数民族也逐渐学会汉族的农耕生活。

2、内容:

前者废井田,开阡陌,允许土地买卖;

后者推行均田制,规定按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

3、实质:

前者实质是推行土地私有制;

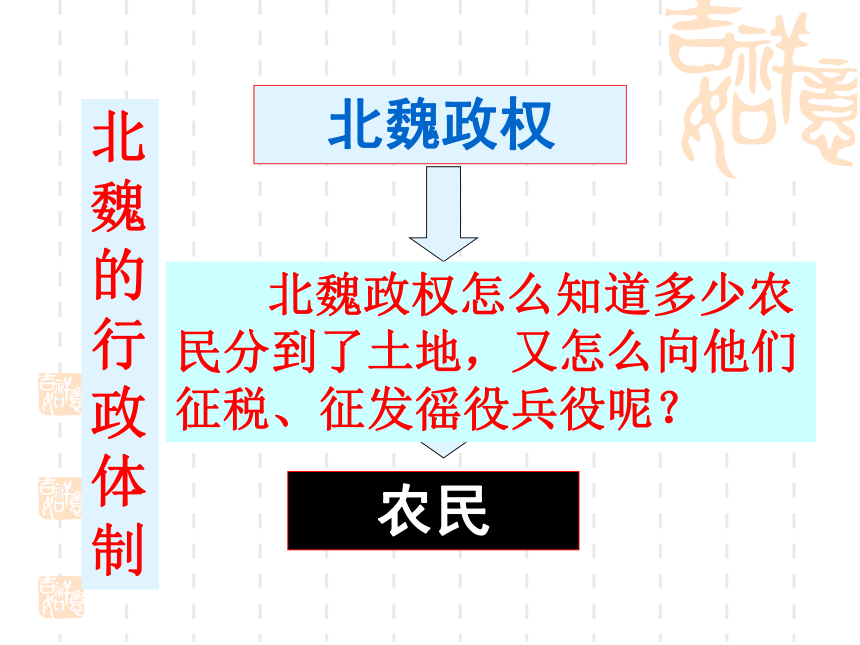

后者实质是推行土地国有制。商鞅变法和北魏孝文帝改革中土地制度的不同 农民 宗主 北魏政权北魏的行政体制 北魏政权怎么知道多少农民分到了土地,又怎么向他们征税、征发徭役兵役呢?①宗主督护制存在很多弊端,并且激化了地方与中央的矛盾。

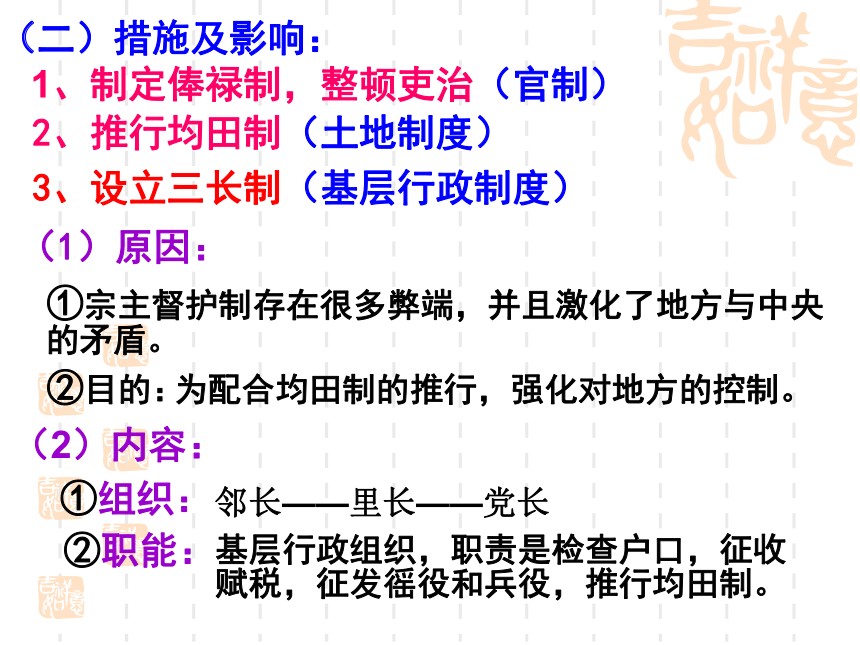

②目的:(1)原因:②职能:邻长——里长——党长基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役和兵役,推行均田制。(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)3、设立三长制(基层行政制度)为配合均田制的推行,强化对地方的控制。(2)内容:①组织:认识由“宗主督护制”到“三长制”的变化①宗主督护制存在很多弊端,并且激化了地方与中央的矛盾。

②目的:(1)原因:②职能:邻长——里长——党长基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役兵役,推行均田制。3、设立三长制(基层行政制度)为配合均田制的推行,强化对地方的控制。(2)内容:①组织:(3)影响:三长制的推行,健全了县以下地方基层政权,使国家从中央到基层的行政体制得以完善,取代了为豪强地主把持的宗主督护制,保证了国家对人民有效的控制,有利于中央集权,也有利于国家征收赋税和徭役。(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)3、设立三长制(基层行政制度)4、推行租调制(赋税制度)⑴目的:解决赋税混乱问题,增加政府财政收入⑵内容:每对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调租(田租):农民向政府交纳一定的粮食

调(户税):向政府交纳一定的绢帛⑶作用:①改变了赋税混乱的现象,使农民的负担大为减轻。②编户齐民增多,国家的租调收入大为增加了。国家加强了对人口与收入的控制。认识:1、前期改革措施的关系:彼此影响、相互作用2、前期改革的结果:(1)均田制和租调制是各种制度的经济基础;

(以均田制为核心)

(2)俸禄制是各项制度建立实施的政治保障;

(3)三长制保证了均田制和租调制的实施。 总之,这些制度彼此影响,相互作用,有力地促进了北魏经济的恢复和发展,巩固了北魏政权,为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。1、孝文帝改革措施中具有开创性的是:

A、整顿吏治

B、迁都

C、汉化政策

D、颁布均田令2、促成北魏实施均田制的直接原因是:

A、民族融合的趋势

B、政府与宗主争夺农户

C、南北对峙的局势

D、汉族地主阶级的要求DB 从严格意义上讲,迁都洛阳事件并不是孝文帝本身的内容,然而人们大多都把它看作是改革的有机组成部分,为什么?(从迁都洛阳的原因及迁都在整个改革过程中的地位等方面考虑。)迁都洛阳

材料:史书记载,孝文帝与心腹大臣拓拔澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城(今山西大同),虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里(大意为:洛阳一带是古来帝王所居),因兹大举,光宅中原。”拓拔澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

为什么孝文帝要迁都洛阳?洛阳地理位置优越,农业经济发达,交通便利,且为数朝之都(东周、东汉、曹魏、西晋曾定都于此),素来是中原的政治、经济、文化中心。因为当时南齐的国力较弱,迁都洛阳还便于举兵南下,实现孝文帝南北统一的愿望。二、设巧计迁都洛阳1、原因:从平城方面看从洛阳方面看平城保守势力强大,不利于改革政治经济军事文化有利于争取汉族地主的合作气候恶劣,交通不便,经济落后,粮食供应困难地处黄河之南,农业生产发达易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都根本目的是为了加强对中原地区的控制……

①政治:旧都保守势力强大,阻挠改革;

②经济:旧都经济落后,粮食供应困难;

③军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

④地理:旧都偏居塞上,经略中原困难。

二、设巧计迁都洛阳1、原因:2、迁都过程:

以“南伐”为借口,493年~495年由平城迁到洛阳。3、迁都洛阳的影响:①打击了保守势力,保证了改革的深入; ②使洛阳重新成为北方的政治、经济中心; ③促进了北方民族大融合; ④加强了对黄河流域的控制;使中华文明得到进一步发展。说明:

改革不仅要顺应历史潮流,还要讲究斗争策略。三、改革后期:接受汉族先进文化特点:孝文帝亲自主持,实行汉制、移风易俗措施:移风易俗野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页研学成果史学新观点摆 脱 母 权 阴 影 说 孝文帝的父亲献文帝14岁继位,冯太后临朝称制,孝文帝自幼由冯太后抚养,继位时仅5岁,冯太后再次执掌朝政,冯太后聪明贤达,富有才干,孝文帝对其非常尊敬崇拜,在冯太后死后,孝文帝在平城为其营造了一座规模巨大的陵墓,并在太后陵东侧为自己修建了一座规模相对小的陵墓,表示要永远高山仰止般的陪伴太后、忠于太后。

他真的愿意葬入陪陵吗?真的愿意不论是生前、还是死后都要笼罩在母权的阴影中吗?特别是平城是鲜卑贵族的老窝,长期以来形成了一股强大的母权政治势力,这对孝文帝掌握权力构成极大威胁。北魏的建立者拓跋硅、还有第三代皇帝拓跋焘都是在这种内乱中被杀的。孝文帝为摆脱母权的阴影,把皇权真正掌握在自己手中,它选择了“走为上”,于是便有了太和十八年的迁都。 三.移风易俗1.特点:孝文帝亲自主持,改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步

学习汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接

受汉文化。2.内容易服装:

讲汉话:

改汉姓:

通婚姻:

改籍贯:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才;提倡鲜卑人同汉人通婚;

凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍。3.意义(1) 促进鲜卑族和汉族文化的融合(2) 得到了汉族地主的支持(3)推动了政权向汉族王朝统治模式的转化比较孝文帝改革与商鞅变法的异同1.相同点:

都顺应了历史发展的潮流;都促进了政权的封建化;都遇到守旧势力的反对和阻碍,结果都取得了成功。2.不同点:

侧重点不同:商鞅变法侧重于富国强兵;而北魏孝文帝改革侧重于制度的更新、迁都和移风易俗。目的不同:商鞅变法是为了实现富国强兵以在兼并战争中取得优势地位;北魏孝文帝改革是为了缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后状态。

孝文帝改革成功的原因(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望从孝文帝改革中得出什么启示(1)改革的必要性:与时俱进,适时改革

(2)对改革的具体要求:措施、权力、个人等等

(3)改革的曲折性:利益再分配,既得利益反对,复杂、艰巨性

(4)先进必然战胜落后:民族融合与孝文帝改革互为因果关系探究原因把握规律总结特点少数民族统治者自上而下推行的,措施全面的一次影响深远的封建化改革孝文帝改革的总体特点背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容影响侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策课堂小结 一、本课测评:

1、简要叙述北魏统一北方后的形势。

(1)统一的历史作用:初步结束西晋以来北方分裂割据局面;创造了北方相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展;促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合。

(2)学习汉族先进文化,开始封建化进程;

(3)社会矛盾尖锐:政治制度的欠缺造成阶级矛盾尖锐;实行民族歧视和民族压迫导致民族矛盾激化;人民起义,社会动荡

2、简要分析冯太后对孝文帝改革的影响。

孝文帝改革是在冯太后的影响和直接推动下进行的。

(1)冯太后临朝听政,积极推动学习汉族先进文化;

(2)对孝文帝进行系统严格的汉文化教育;

(3)冯太后死后,孝文帝继续推动其改革政策。二、学习延伸:

1、探究活动:

前秦与北魏都是少数民族建立的政权,都统一了黄河流域,都面临着严重的民族矛盾和阶级矛盾,但是北魏政权在统一黄河流域的过程中,推行汉化改革,注重学习汉族先进政治、经济制度、思想文化和风俗习惯,缓解了社会矛盾,促进了经济发展,推动了民族融合,巩固了统治。

由此得出结论:落后民族在征服先进民族地区后,总是被先进民族的文化所征服。落后民族只有主动适应先进民族的文化才能巩固统治。1.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利 D.都改变了原有的生产关系 北魏孝文帝改革和商鞅变法一样,都是中国历史上的重要改革.请回答2.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最主要的表现是( )

A.改变了单一的生产方式 B.促进了封建化进程

C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合及时训练CB北魏孝文帝改革是少数民族改革的成功典范.请回答3.下列关于北魏均田制的说法不正确的是( )

① 政府把地主多占的土地分配给农民

②均田制确立了受田农民对土地的完全所有权

③均田制使农民获得了一定的土地,促进了社会经济的发展

④均田制限制了官僚地主对土地的占有

⑤均田制解决了土地兼并问题

A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②C4.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效 B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流 D.得到汉族地主的支持

5、促成北魏实行均田制的直接原因是 A.民族融合的趋势?????B.政府与宗主争夺民户 C.南北对峙的形势?????D.汉族地主阶级的要求

6、北魏孝文帝改革的阻力主要来自于( ) A.北方各族的上层人物?????? B.地主阶级的守旧势力 C.鲜卑贵族???????????????? D.汉族地主阶级 CBC7、北魏孝文帝主动推行汉化政策,其实质是( )A.提高自身素质???? B.减少与汉族地主的冲突 C.适应农耕文化需要?D.抵御北方游牧民族骚扰

8.导致北魏推行均田制的最主要原因是( )

汉族地主的建议

B.南北对峙的形势

C.民族矛盾的激化

D.中原地区先进的经济形态的吸引CD

1、归纳北魏孝文帝改革在政治、经济、文化和社会习俗方面的主要内容;体会北魏孝文帝改革的决心和对先进文化的追慕之情。

2、北魏孝文帝改革两个阶段在侧重点上的不同之处。以迁都洛阳为界,分为两个时期一、前期——卓有成效的新制(一)特点:第2课: 北魏孝文帝的改革措施(二)措施俸禄制(官制)

均田制(土地制度)

三长制(基层行政制度)

租调制(赋税制度)在冯太后主持下,重点是创建新制度我们知道鲜卑人是骑马打天下,武力夺取天下的,一开始它的官员都没有俸禄。比如你在一个地方为官,那么你的收入怎么办?就是你在哪儿收赋税,你自己可以留一部分;另外就是通过打仗掠夺很多东西,然后赏赐。所以它就容易形成这样的局面:一个是对老百姓的剥削的加重,贪污成风;还有一个就是鲜卑人特爱打仗,一打仗他就能得到很多赏赐,尤其是当官的。吏治黑暗,贪污成风知识梳理一、前期——卓有成效的新制吏治黑暗、贪污现象严重,因而影响了北魏政府的财政收入,也激化了统治者和人民之间的矛盾。(1)原因:(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)①官吏俸禄由国家统一筹集,不许自筹;②惩治贪污。(2)措施:吏治有所好转,农民负担减轻。(3)影响:俸禄制能否达到防止贪污的目的?一定程度上有,但不可能从根本上防止贪污现象。一、前期——卓有成效的新制(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)(2)前提:政府掌握大量的无主荒地(3)内容:按一定的标准,国家把控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。(1)原因:①接受汉族的先进生产方式(根本原因)②政府和宗主争夺农户(直接原因)均田制的主要内容有如下四点:

一.男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二.露田不得买卖, 桑田限制专卖,即“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三.奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四.地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。2、推行均田制(土地制度)①恢复经济:农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方经济的恢复与发展;

②巩固政权:有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,从根本上巩固了统治;

③民族融合:推动了内迁各族由游牧转向农耕,推动了北方民族大融合高潮到来;

④历史影响:影响深远,为隋唐封建鼎盛局面奠定了物质基础。(5)影响:(4)性质:封建土地国有制(二)措施及影响:2、推行均田制(土地制度)(5)影响:(4)性质:封建土地国有制(二)措施及影响:(6)均田制的局限性:①虽然能抑制土地兼并,但没有触动地主土地私有制,所以土地占有不均状况仍然存在;

②随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免;

③政府强制农民开荒纳税,剥削、掠夺农民的劳动力。1、背景:

前者是战国时,由于铁器的使用和牛耕的推广,生产力显著提高,促进了土地私有制的确立;

后者由于中原地区长期战乱,百姓流亡,存在大量荒地,同时内迁的少数民族也逐渐学会汉族的农耕生活。

2、内容:

前者废井田,开阡陌,允许土地买卖;

后者推行均田制,规定按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

3、实质:

前者实质是推行土地私有制;

后者实质是推行土地国有制。商鞅变法和北魏孝文帝改革中土地制度的不同 农民 宗主 北魏政权北魏的行政体制 北魏政权怎么知道多少农民分到了土地,又怎么向他们征税、征发徭役兵役呢?①宗主督护制存在很多弊端,并且激化了地方与中央的矛盾。

②目的:(1)原因:②职能:邻长——里长——党长基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役和兵役,推行均田制。(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)3、设立三长制(基层行政制度)为配合均田制的推行,强化对地方的控制。(2)内容:①组织:认识由“宗主督护制”到“三长制”的变化①宗主督护制存在很多弊端,并且激化了地方与中央的矛盾。

②目的:(1)原因:②职能:邻长——里长——党长基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役兵役,推行均田制。3、设立三长制(基层行政制度)为配合均田制的推行,强化对地方的控制。(2)内容:①组织:(3)影响:三长制的推行,健全了县以下地方基层政权,使国家从中央到基层的行政体制得以完善,取代了为豪强地主把持的宗主督护制,保证了国家对人民有效的控制,有利于中央集权,也有利于国家征收赋税和徭役。(二)措施及影响:

1、制定俸禄制,整顿吏治(官制)2、推行均田制(土地制度)3、设立三长制(基层行政制度)4、推行租调制(赋税制度)⑴目的:解决赋税混乱问题,增加政府财政收入⑵内容:每对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调租(田租):农民向政府交纳一定的粮食

调(户税):向政府交纳一定的绢帛⑶作用:①改变了赋税混乱的现象,使农民的负担大为减轻。②编户齐民增多,国家的租调收入大为增加了。国家加强了对人口与收入的控制。认识:1、前期改革措施的关系:彼此影响、相互作用2、前期改革的结果:(1)均田制和租调制是各种制度的经济基础;

(以均田制为核心)

(2)俸禄制是各项制度建立实施的政治保障;

(3)三长制保证了均田制和租调制的实施。 总之,这些制度彼此影响,相互作用,有力地促进了北魏经济的恢复和发展,巩固了北魏政权,为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。1、孝文帝改革措施中具有开创性的是:

A、整顿吏治

B、迁都

C、汉化政策

D、颁布均田令2、促成北魏实施均田制的直接原因是:

A、民族融合的趋势

B、政府与宗主争夺农户

C、南北对峙的局势

D、汉族地主阶级的要求DB 从严格意义上讲,迁都洛阳事件并不是孝文帝本身的内容,然而人们大多都把它看作是改革的有机组成部分,为什么?(从迁都洛阳的原因及迁都在整个改革过程中的地位等方面考虑。)迁都洛阳

材料:史书记载,孝文帝与心腹大臣拓拔澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城(今山西大同),虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里(大意为:洛阳一带是古来帝王所居),因兹大举,光宅中原。”拓拔澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

为什么孝文帝要迁都洛阳?洛阳地理位置优越,农业经济发达,交通便利,且为数朝之都(东周、东汉、曹魏、西晋曾定都于此),素来是中原的政治、经济、文化中心。因为当时南齐的国力较弱,迁都洛阳还便于举兵南下,实现孝文帝南北统一的愿望。二、设巧计迁都洛阳1、原因:从平城方面看从洛阳方面看平城保守势力强大,不利于改革政治经济军事文化有利于争取汉族地主的合作气候恶劣,交通不便,经济落后,粮食供应困难地处黄河之南,农业生产发达易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都根本目的是为了加强对中原地区的控制……

①政治:旧都保守势力强大,阻挠改革;

②经济:旧都经济落后,粮食供应困难;

③军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

④地理:旧都偏居塞上,经略中原困难。

二、设巧计迁都洛阳1、原因:2、迁都过程:

以“南伐”为借口,493年~495年由平城迁到洛阳。3、迁都洛阳的影响:①打击了保守势力,保证了改革的深入; ②使洛阳重新成为北方的政治、经济中心; ③促进了北方民族大融合; ④加强了对黄河流域的控制;使中华文明得到进一步发展。说明:

改革不仅要顺应历史潮流,还要讲究斗争策略。三、改革后期:接受汉族先进文化特点:孝文帝亲自主持,实行汉制、移风易俗措施:移风易俗野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页研学成果史学新观点摆 脱 母 权 阴 影 说 孝文帝的父亲献文帝14岁继位,冯太后临朝称制,孝文帝自幼由冯太后抚养,继位时仅5岁,冯太后再次执掌朝政,冯太后聪明贤达,富有才干,孝文帝对其非常尊敬崇拜,在冯太后死后,孝文帝在平城为其营造了一座规模巨大的陵墓,并在太后陵东侧为自己修建了一座规模相对小的陵墓,表示要永远高山仰止般的陪伴太后、忠于太后。

他真的愿意葬入陪陵吗?真的愿意不论是生前、还是死后都要笼罩在母权的阴影中吗?特别是平城是鲜卑贵族的老窝,长期以来形成了一股强大的母权政治势力,这对孝文帝掌握权力构成极大威胁。北魏的建立者拓跋硅、还有第三代皇帝拓跋焘都是在这种内乱中被杀的。孝文帝为摆脱母权的阴影,把皇权真正掌握在自己手中,它选择了“走为上”,于是便有了太和十八年的迁都。 三.移风易俗1.特点:孝文帝亲自主持,改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步

学习汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接

受汉文化。2.内容易服装:

讲汉话:

改汉姓:

通婚姻:

改籍贯:下令鲜卑贵族一律改穿汉装;

要求朝臣讲汉话,30岁以下严格执行;将鲜卑姓改为汉姓,按门第高低选拔人才;提倡鲜卑人同汉人通婚;

凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍。3.意义(1) 促进鲜卑族和汉族文化的融合(2) 得到了汉族地主的支持(3)推动了政权向汉族王朝统治模式的转化比较孝文帝改革与商鞅变法的异同1.相同点:

都顺应了历史发展的潮流;都促进了政权的封建化;都遇到守旧势力的反对和阻碍,结果都取得了成功。2.不同点:

侧重点不同:商鞅变法侧重于富国强兵;而北魏孝文帝改革侧重于制度的更新、迁都和移风易俗。目的不同:商鞅变法是为了实现富国强兵以在兼并战争中取得优势地位;北魏孝文帝改革是为了缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后状态。

孝文帝改革成功的原因(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望从孝文帝改革中得出什么启示(1)改革的必要性:与时俱进,适时改革

(2)对改革的具体要求:措施、权力、个人等等

(3)改革的曲折性:利益再分配,既得利益反对,复杂、艰巨性

(4)先进必然战胜落后:民族融合与孝文帝改革互为因果关系探究原因把握规律总结特点少数民族统治者自上而下推行的,措施全面的一次影响深远的封建化改革孝文帝改革的总体特点背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容影响侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策课堂小结 一、本课测评:

1、简要叙述北魏统一北方后的形势。

(1)统一的历史作用:初步结束西晋以来北方分裂割据局面;创造了北方相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展;促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合。

(2)学习汉族先进文化,开始封建化进程;

(3)社会矛盾尖锐:政治制度的欠缺造成阶级矛盾尖锐;实行民族歧视和民族压迫导致民族矛盾激化;人民起义,社会动荡

2、简要分析冯太后对孝文帝改革的影响。

孝文帝改革是在冯太后的影响和直接推动下进行的。

(1)冯太后临朝听政,积极推动学习汉族先进文化;

(2)对孝文帝进行系统严格的汉文化教育;

(3)冯太后死后,孝文帝继续推动其改革政策。二、学习延伸:

1、探究活动:

前秦与北魏都是少数民族建立的政权,都统一了黄河流域,都面临着严重的民族矛盾和阶级矛盾,但是北魏政权在统一黄河流域的过程中,推行汉化改革,注重学习汉族先进政治、经济制度、思想文化和风俗习惯,缓解了社会矛盾,促进了经济发展,推动了民族融合,巩固了统治。

由此得出结论:落后民族在征服先进民族地区后,总是被先进民族的文化所征服。落后民族只有主动适应先进民族的文化才能巩固统治。1.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利 D.都改变了原有的生产关系 北魏孝文帝改革和商鞅变法一样,都是中国历史上的重要改革.请回答2.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最主要的表现是( )

A.改变了单一的生产方式 B.促进了封建化进程

C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合及时训练CB北魏孝文帝改革是少数民族改革的成功典范.请回答3.下列关于北魏均田制的说法不正确的是( )

① 政府把地主多占的土地分配给农民

②均田制确立了受田农民对土地的完全所有权

③均田制使农民获得了一定的土地,促进了社会经济的发展

④均田制限制了官僚地主对土地的占有

⑤均田制解决了土地兼并问题

A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②C4.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效 B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流 D.得到汉族地主的支持

5、促成北魏实行均田制的直接原因是 A.民族融合的趋势?????B.政府与宗主争夺民户 C.南北对峙的形势?????D.汉族地主阶级的要求

6、北魏孝文帝改革的阻力主要来自于( ) A.北方各族的上层人物?????? B.地主阶级的守旧势力 C.鲜卑贵族???????????????? D.汉族地主阶级 CBC7、北魏孝文帝主动推行汉化政策,其实质是( )A.提高自身素质???? B.减少与汉族地主的冲突 C.适应农耕文化需要?D.抵御北方游牧民族骚扰

8.导致北魏推行均田制的最主要原因是( )

汉族地主的建议

B.南北对峙的形势

C.民族矛盾的激化

D.中原地区先进的经济形态的吸引CD

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件