第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第19课 北魏政治和北方民族大交融

383年,苻坚不顾反对,强征各族人民当兵,拼凑步兵60余万、骑兵27万,企图灭亡东晋,统一中国。

苻坚的愿望能否实现?

投鞭于江,足断其流!

氐族建立了前秦统一了北方

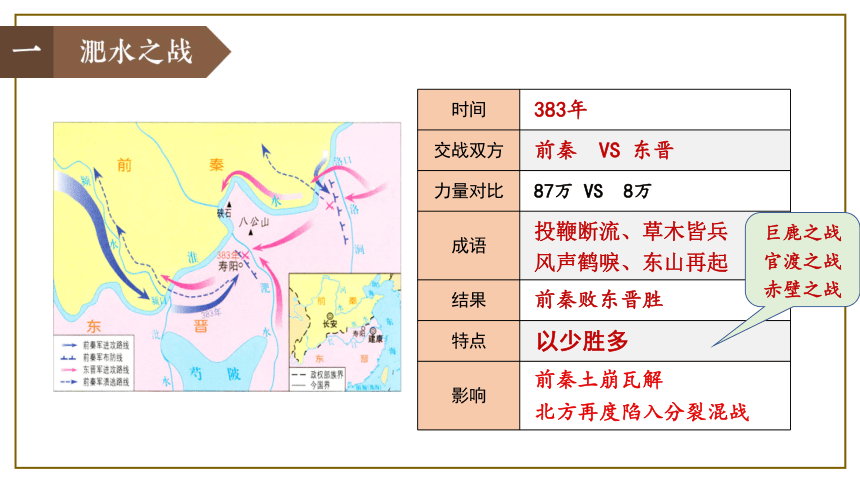

时间

交战双方

力量对比

成语

结果

特点

影响

北方再度陷入分裂混战

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

383年

前秦 VS 东晋

87万 VS 8万

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

前秦败东晋胜

以少胜多

前秦土崩瓦解

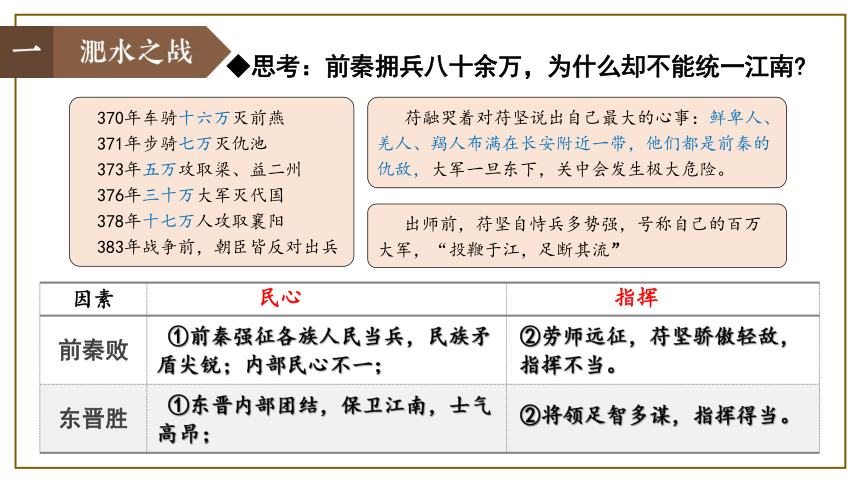

◆思考:前秦拥兵八十余万,为什么却不能统一江南

因素

前秦败

东晋胜

民心

指挥

①前秦强征各族人民当兵,民族矛盾尖锐;内部民心不一;

①东晋内部团结,保卫江南,士气高昂;

②劳师远征,苻坚骄傲轻敌,指挥不当。

②将领足智多谋,指挥得当。

370年车骑十六万灭前燕

371年步骑七万灭仇池

373年五万攻取梁、益二州

376年三十万大军灭代国

378年十七万人攻取襄阳

383年战争前,朝臣皆反对出兵

苻融哭着对苻坚说出自己最大的心事:鲜卑人、羌人、羯人布满在长安附近一带,他们都是前秦的仇敌,大军一旦东下,关中会发生极大危险。

出师前,苻坚自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”

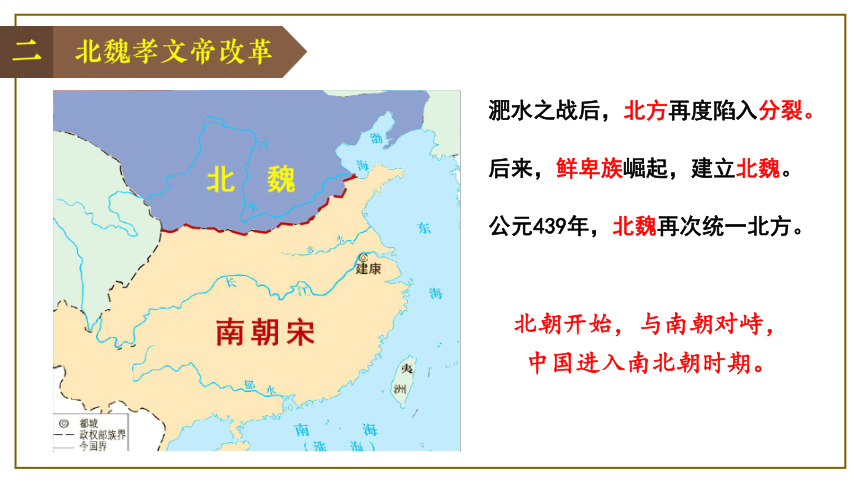

淝水之战后,北方再度陷入分裂。

后来,鲜卑族崛起,建立北魏。

公元439年,北魏再次统一北方。

北朝开始,与南朝对峙,

中国进入南北朝时期。

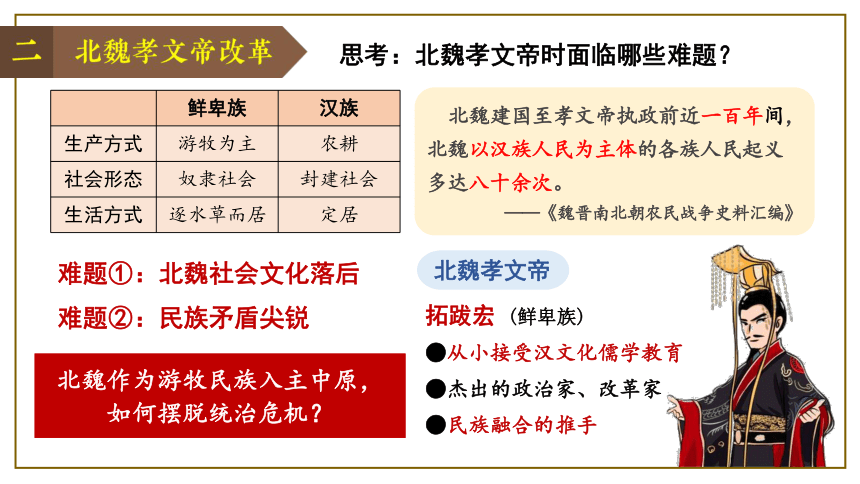

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

北魏孝文帝

拓跋宏 (鲜卑族)

●从小接受汉文化儒学教育

●杰出的政治家、改革家

●民族融合的推手

鲜卑族 汉族

生产方式 游牧为主 农耕

社会形态 奴隶社会 封建社会

生活方式 逐水草而居 定居

思考:北魏孝文帝时面临哪些难题?

难题②:民族矛盾尖锐

北魏作为游牧民族入主中原,

如何摆脱统治危机?

难题①:北魏社会文化落后

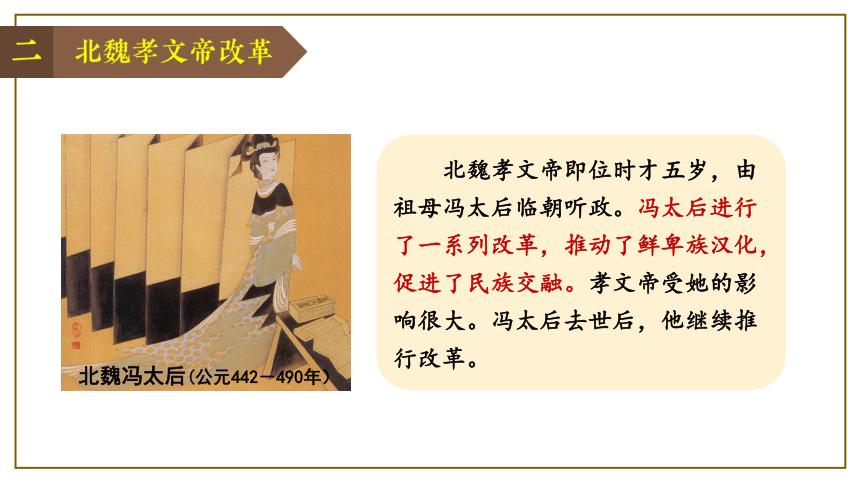

北魏冯太后(公元442-490年)

北魏孝文帝即位时才五岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行了一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

目的

改革措施

性质

意义

学习汉族先进文化,

加强对黄河流域的控制

◆阅读教材P95,填充表格内容:

迁都洛阳(494年)

说汉语;穿汉服;

用汉姓;通汉婚。

用汉制;学汉礼。

少数民族的封建化改革

自晋、宋以来,好洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物分殷阜,目所不识,口不能传。

促进了民族交融,增强了北魏实力。

平城

洛阳

◆材料反映了孝文帝改革的哪些措施?

孝文帝为什么要把都城从平城迁到洛阳?

1、平城位置偏北,不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化;

2、洛阳是政治、经济和文化中心,便于学习汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

1.迁都(平城→洛阳)

平城

洛阳

1.迁都(平城→洛阳)

迁都洛阳

2.官员须讲汉语,禁鲜卑语

说汉语

穿汉服

改汉姓

3.以汉服替代鲜卑服

4.改鲜卑姓为汉姓

“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

——北魏孝文帝诏书

(选自《魏书》)

◆材料反映了孝文帝改革的哪些措施?

为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,孝文帝为他的六个弟弟聘妇。所聘之妇均出八族及清修之门。

——摘编自陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

通汉婚

5.鼓励鲜卑与汉人联姻

北魏冯太后死后,孝文帝不顾诸王百僚反对,坚持守孝三年……严守礼制……绝酒肉…促进孝观念在北魏的传播。

——《北魏孝文帝汉化政策》

习汉礼

6.学习汉族礼仪

孝文帝还废除了鲜卑族原来的政治制度,让王肃仿照南朝齐,重新制定了一套官制礼仪,修订法律,改革官职名称等。

用汉制

7.使用汉族制度

评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

评价历史人物的原则:

一分为二

一度强大的前秦强征境内各族人民当兵作战,淝水之战后很快衰亡,北方再度陷入分裂混战;

而内迁较晚的鲜卑族以文治移风易俗,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。

这背后的必然性是什么呢?

民族交融是历史发展的必然潮流

民族交融:各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《犁地图》

(1)生产方面

少数民族向汉族人民学习农业技艺,由畜牧业生产转变为农业生产。

汉族牧牛图

汉族捕猎图

汉族向北方各族人民学习畜牧经验

汉人演奏少数民族乐器图

汉人乐队穿裤褶服

汉人胡食

胡汉合舞已成为风气

(2)生活方面

汉族学习和接受北方各族的食物、服装、用具

少数民族沿袭中原地区原有统治方式,实行君主专制制度

穿汉服的孝文帝

(3)文化方面

北魏书法

北朝乐府《木兰诗》

北魏《帝后礼佛图》

敦煌飞天乐舞壁画

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。出现了各民族的大交融。

少数民族与汉族文化交流日益频繁,文化上日益融汇。

◆根据材料思考:北方地区民族交融有何影响?

(1)丰富了中华民族的物质和精神文化;

(2)为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

这一时期,从表象上看是一个大分裂、大动乱时期,其实深入探究起来,它其实应该说是由分裂走向再统一的时期……关键就是“胡人汉化”与“汉人胡化”,各民族在融合中求同存异,为大一统帝国的重建奠定了基础。

——《国史概要》

1.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

2.孝文帝改革中的下列措施最能促进民族融合的是( )

A.将都城从平城迁到长安 B.禁用北方少数民族语言

C.创立科举任用汉族官员 D.鼓励鲜卑族与汉人联姻

3.魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。但到隋唐时代,所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.中外交流频繁 B.商业贸易繁荣

C.政治清明稳定 D.民族交融加强

4.与早期佛像相比,北魏云冈石窟中期部分佛像的服饰,已具有汉族服饰的风格和特色。这一变化主要是由于( )

A.张骞通西域 B.玄奘西行

C.孝文帝改革 D.道教流行

D

D

D

C

第19课 北魏政治和北方民族大交融

383年,苻坚不顾反对,强征各族人民当兵,拼凑步兵60余万、骑兵27万,企图灭亡东晋,统一中国。

苻坚的愿望能否实现?

投鞭于江,足断其流!

氐族建立了前秦统一了北方

时间

交战双方

力量对比

成语

结果

特点

影响

北方再度陷入分裂混战

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

383年

前秦 VS 东晋

87万 VS 8万

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

前秦败东晋胜

以少胜多

前秦土崩瓦解

◆思考:前秦拥兵八十余万,为什么却不能统一江南

因素

前秦败

东晋胜

民心

指挥

①前秦强征各族人民当兵,民族矛盾尖锐;内部民心不一;

①东晋内部团结,保卫江南,士气高昂;

②劳师远征,苻坚骄傲轻敌,指挥不当。

②将领足智多谋,指挥得当。

370年车骑十六万灭前燕

371年步骑七万灭仇池

373年五万攻取梁、益二州

376年三十万大军灭代国

378年十七万人攻取襄阳

383年战争前,朝臣皆反对出兵

苻融哭着对苻坚说出自己最大的心事:鲜卑人、羌人、羯人布满在长安附近一带,他们都是前秦的仇敌,大军一旦东下,关中会发生极大危险。

出师前,苻坚自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”

淝水之战后,北方再度陷入分裂。

后来,鲜卑族崛起,建立北魏。

公元439年,北魏再次统一北方。

北朝开始,与南朝对峙,

中国进入南北朝时期。

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

北魏孝文帝

拓跋宏 (鲜卑族)

●从小接受汉文化儒学教育

●杰出的政治家、改革家

●民族融合的推手

鲜卑族 汉族

生产方式 游牧为主 农耕

社会形态 奴隶社会 封建社会

生活方式 逐水草而居 定居

思考:北魏孝文帝时面临哪些难题?

难题②:民族矛盾尖锐

北魏作为游牧民族入主中原,

如何摆脱统治危机?

难题①:北魏社会文化落后

北魏冯太后(公元442-490年)

北魏孝文帝即位时才五岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行了一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

目的

改革措施

性质

意义

学习汉族先进文化,

加强对黄河流域的控制

◆阅读教材P95,填充表格内容:

迁都洛阳(494年)

说汉语;穿汉服;

用汉姓;通汉婚。

用汉制;学汉礼。

少数民族的封建化改革

自晋、宋以来,好洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物分殷阜,目所不识,口不能传。

促进了民族交融,增强了北魏实力。

平城

洛阳

◆材料反映了孝文帝改革的哪些措施?

孝文帝为什么要把都城从平城迁到洛阳?

1、平城位置偏北,不利于对中原地区的统治和学习汉族先进文化;

2、洛阳是政治、经济和文化中心,便于学习汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

1.迁都(平城→洛阳)

平城

洛阳

1.迁都(平城→洛阳)

迁都洛阳

2.官员须讲汉语,禁鲜卑语

说汉语

穿汉服

改汉姓

3.以汉服替代鲜卑服

4.改鲜卑姓为汉姓

“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

——北魏孝文帝诏书

(选自《魏书》)

◆材料反映了孝文帝改革的哪些措施?

为了使鲜卑贵族懂得门第的重要性,孝文帝为他的六个弟弟聘妇。所聘之妇均出八族及清修之门。

——摘编自陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

通汉婚

5.鼓励鲜卑与汉人联姻

北魏冯太后死后,孝文帝不顾诸王百僚反对,坚持守孝三年……严守礼制……绝酒肉…促进孝观念在北魏的传播。

——《北魏孝文帝汉化政策》

习汉礼

6.学习汉族礼仪

孝文帝还废除了鲜卑族原来的政治制度,让王肃仿照南朝齐,重新制定了一套官制礼仪,修订法律,改革官职名称等。

用汉制

7.使用汉族制度

评价孝文帝

①北魏孝文帝是我国历史上杰出的封建皇帝,是少数民族政治家和改革家;(地位)

②他进行的改革顺应了历史发展潮流。迁都洛阳,进一步推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力;(正)

③但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,是最终导致鲜卑族分裂和消亡的原因之一。(反)

评价历史人物的原则:

一分为二

一度强大的前秦强征境内各族人民当兵作战,淝水之战后很快衰亡,北方再度陷入分裂混战;

而内迁较晚的鲜卑族以文治移风易俗,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。

这背后的必然性是什么呢?

民族交融是历史发展的必然潮流

民族交融:各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《犁地图》

(1)生产方面

少数民族向汉族人民学习农业技艺,由畜牧业生产转变为农业生产。

汉族牧牛图

汉族捕猎图

汉族向北方各族人民学习畜牧经验

汉人演奏少数民族乐器图

汉人乐队穿裤褶服

汉人胡食

胡汉合舞已成为风气

(2)生活方面

汉族学习和接受北方各族的食物、服装、用具

少数民族沿袭中原地区原有统治方式,实行君主专制制度

穿汉服的孝文帝

(3)文化方面

北魏书法

北朝乐府《木兰诗》

北魏《帝后礼佛图》

敦煌飞天乐舞壁画

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。出现了各民族的大交融。

少数民族与汉族文化交流日益频繁,文化上日益融汇。

◆根据材料思考:北方地区民族交融有何影响?

(1)丰富了中华民族的物质和精神文化;

(2)为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

这一时期,从表象上看是一个大分裂、大动乱时期,其实深入探究起来,它其实应该说是由分裂走向再统一的时期……关键就是“胡人汉化”与“汉人胡化”,各民族在融合中求同存异,为大一统帝国的重建奠定了基础。

——《国史概要》

1.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

2.孝文帝改革中的下列措施最能促进民族融合的是( )

A.将都城从平城迁到长安 B.禁用北方少数民族语言

C.创立科举任用汉族官员 D.鼓励鲜卑族与汉人联姻

3.魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。但到隋唐时代,所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.中外交流频繁 B.商业贸易繁荣

C.政治清明稳定 D.民族交融加强

4.与早期佛像相比,北魏云冈石窟中期部分佛像的服饰,已具有汉族服饰的风格和特色。这一变化主要是由于( )

A.张骞通西域 B.玄奘西行

C.孝文帝改革 D.道教流行

D

D

D

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史