江苏南京建邺区三年(2021-2023)中考语文模拟题分类汇编-03文言文阅读、古诗赏析(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏南京建邺区三年(2021-2023)中考语文模拟题分类汇编-03文言文阅读、古诗赏析(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 13:18:18 | ||

图片预览

文档简介

江苏南京建邺区三年(2021-2023)中考语文模拟题分类汇编-03文言文阅读、古诗赏析

一、对比阅读

(2022·江苏南京·统考一模)【甲】

又西六里为居庸关南口,有城,南北二门。《魏书》谓之下口,《常景传》:“都督元谭据居庸下口。”……《元史》谓之南口。自南口以上,两山壁立,中通一轨,凡四十里,始得平地。而其旁皆重岭叠嶂蔽亏天日。

(节选自顾炎武《昌平山水记》,北京古籍出版社1982年版)

【乙】

居庸关者,古之谭守者之言也。龚子曰:“疑若可守然。”“何以疑若可守然?”曰:“出昌平州,山东西远相望,俄然而相辏①相赴,以至相蹙②,居庸置其间,如因两山以为之门,故曰‘疑若可守然’”。下关最下,中关高倍之,八达岭之俯南口也,如窥井形然,故曰“疑若可守然”。

(节选自《龚自珍全集》,中华书局1959年版)

[注释]①辏(còu):聚集。②蹙(cù):收缩。

1.读文中画线句,完成题目。

(1)用“/”给下面句子划分停顿,限一处。

而 其 旁 皆 重 岭 叠 嶂 蔽 亏 天 日

(2)这句话与《三峡》中的“ , ”异曲同工,再结合生活中“月盈月亏”的自然现象,可以推断出“蔽亏天日”意思为 。

2.【乙】文中出现了四次“疑若可守然”,小帅从结构架设的角度看,觉得很好;小杰从语言简洁的角度看,觉得不妥。你同意谁的看法?结合文本内容分析。

3.结合【甲】【乙】两个选段理解下面句子的含义。

顾(炎武)平铺直叙,像是用文言说家常话;龚(自珍)则不然,左曲右折,像是用文言种奇花异草。

——张中行《怎样学习文言文》

(2022·江苏南京·统考二模)【甲】

望江南 超然台作①

[宋]苏轼

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。

寒食后,酒醒却咨嗟②。休对故人思故国,且将新火③试新茶。诗酒趁年华。

(选自《苏轼文集》,中华书局2004年版)

[注]①超然台:在密州(今山东诸城)北城。②咨嗟:叹息,慨叹。③新火:旧俗寒食节不举火,节后举火称新火。

【乙】

超然台赋序①

[宋]苏辙

子瞻既通守余杭,三年不得代。以辙之在济南也,求为东州守。既得请高密,其地介于淮海之间,风俗朴陋,四方宾客不至。受命之岁,承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼,廪恤饥馑②,日不遑③给。几年而后少安顾居处隐陋无以自放。乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之。以告辙曰:“此将何以名之?”辙曰:“今夫山居者知山,林居者知林,耕者知原,渔者知泽,安于其所而已。其乐不相及也,而台则尽之。天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然④尽力而忘反,亦莫自知也。而达者哀之。二者非以其超然不累于物故邪?《老子》曰:‘虽有荣观,燕处⑤超然。’尝试以‘超然’命之,可乎?”因为之赋。

(节选自《苏辙集(全四册)》,中华书局1990年版,有删减)

[注]①熙宁八年(1074),苏轼命人修葺密州城北旧台,并写信给苏辙,求台名并赋。苏辙即作赋并此序。②廪恤饥馑:开仓放粮,赈济体恤灾民。③遑:闲瑕。④嚣然:轻狂,浮躁。⑤燕处:退朝闲处。

4.用“/”给下列句子划分停顿,划两处。

几 年 而 后 少 安 顾 居 处 隐 陋 无 以 自 放。

5.翻译文言句。

乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之。

6.你看到一个超然台仿真模型,模型上有两块匾额,一块刻有“超然台”,另一块上刻的字看不清了,你觉得可以用【甲】诗中哪处词句补上?说说理由。

7.世间绝大部分的事物都有可观赏的地方,可使人快乐。结合【甲】【乙】内容,说说你的理解。

(2023·江苏南京·统考二模)关于古人的科学精神,同学们搜集了以下材料,请你参与探究。

【甲】

山雨

[宋]翁卷

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

(选自《宋诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2015年版)

【乙】

卢肇论海潮①,以谓“日出没所激而成”,此极无理。若因日出没当每日有常安得复有早晚?予尝考其行节,每至月正临子午②,则潮生,候③之万万无差。此以海上候之,得潮生之时。去海远,即须据地理增添时刻。

【丙】

琴瑟弦皆有应声④。欲知其应者,先调诸弦令声和,乃剪纸人加弦上,鼓其应弦,则纸人跃,他弦即不动,声律高下相同,虽在他琴鼓之,应弦亦震,此之谓正声。

(选自《梦溪笔谈》[北宋]沈括,中华书局2016年版)

[注释]①卢肇:宜春人,唐代弘文馆学士。曾作《海潮赋》。②子午:“上中天”和“下中天”。古人称正午时分太阳所处的位置叫“上中天”,午夜时分太阳所处的位置叫“下中天”。③候:观察。④应声:琴弦上声音的共振现象。

8.给画线句划分节奏,正确的一项是( )

A.若因日出/没当每日有常/安得复有早晚

B.若因日出/没当每日有常安/得复有早晚

C.若因日出没/当每日有常安/得复有早晚

D.若因日出没/当每日有常/安得复有早晚

9.用现代汉语翻译下列语句的意思。

虽在他琴鼓之,应弦亦震,此之谓正声。

10.根据材料,下列说法不正确的一项是( )

A.【甲】诗通过所处山中无雨的情况下溪水湍急的现象,推理出是其他山峰在下雨的结论。

B.【甲】诗写雨从正面着笔,前两句写月朗星明、无云无雷,后二句写溪流湍急。

C.【乙】文中卢肇论海潮的看法被沈括认为是毫无道理的。

D.【丙】文中沈括通过纸人试音的实验来证明琴瑟等乐器应声的原理。

11.假如沈括看到了翁卷的这首诗,你觉得他会认可“知是他山落雨来”的结论吗?请结合材料推断,并简述理由。

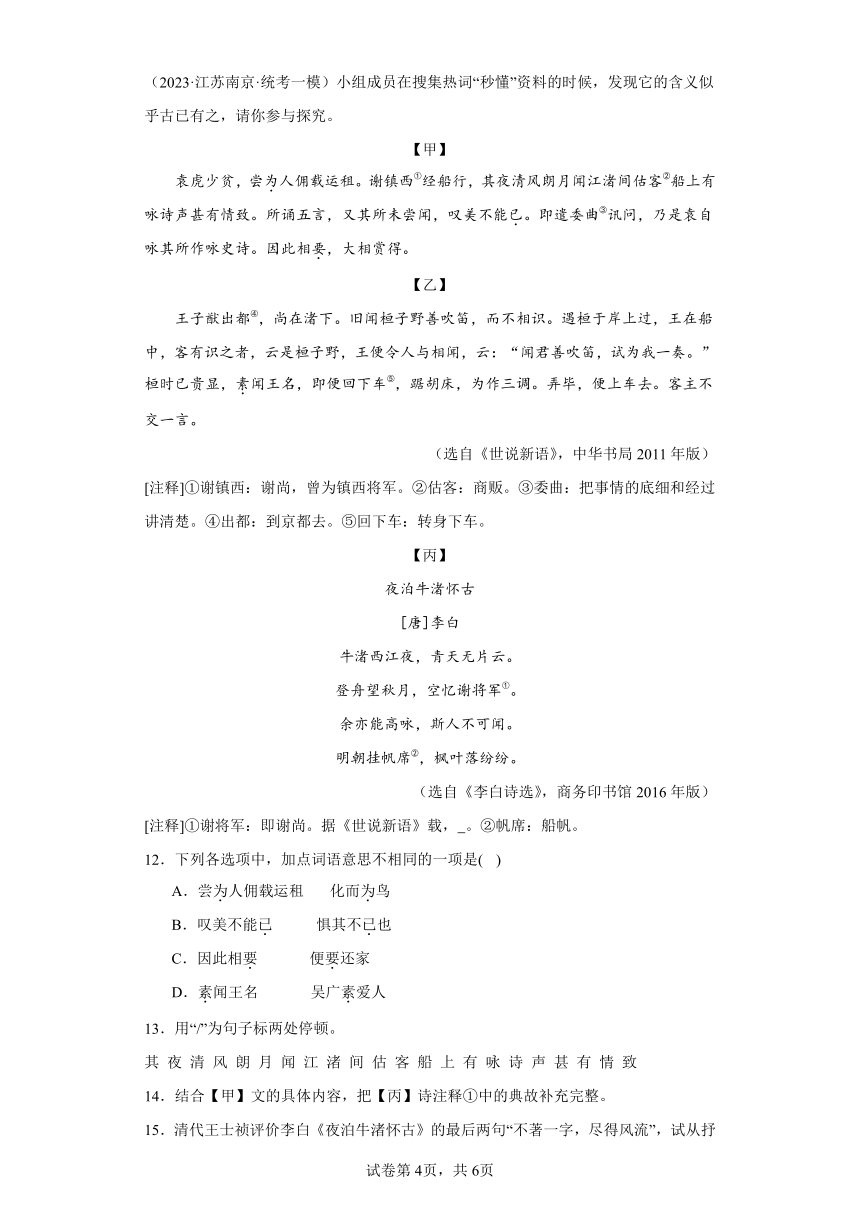

(2023·江苏南京·统考一模)小组成员在搜集热词“秒懂”资料的时候,发现它的含义似乎古已有之,请你参与探究。

【甲】

袁虎少贫,尝为人佣载运租。谢镇西①经船行,其夜清风朗月闻江渚间估客②船上有咏诗声甚有情致。所诵五言,又其所未尝闻,叹美不能已。即遣委曲③讯问,乃是袁自咏其所作咏史诗。因此相要,大相赏得。

【乙】

王子猷出都④,尚在渚下。旧闻桓子野善吹笛,而不相识。遇桓于岸上过,王在船中,客有识之者,云是桓子野,王便令人与相闻,云:“闻君善吹笛,试为我一奏。”桓时已贵显,素闻王名,即便回下车⑤,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去。客主不交一言。

(选自《世说新语》,中华书局2011年版)

[注释]①谢镇西:谢尚,曾为镇西将军。②估客:商贩。③委曲:把事情的底细和经过讲清楚。④出都:到京都去。⑤回下车:转身下车。

【丙】

夜泊牛渚怀古

[唐]李白

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军①。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆席②,枫叶落纷纷。

(选自《李白诗选》,商务印书馆2016年版)

[注释]①谢将军:即谢尚。据《世说新语》载, 。②帆席:船帆。

12.下列各选项中,加点词语意思不相同的一项是( )

A.尝为人佣载运租 化而为鸟

B.叹美不能已 惧其不已也

C.因此相要 便要还家

D.素闻王名 吴广素爱人

13.用“/”为句子标两处停顿。

其 夜 清 风 朗 月 闻 江 渚 间 估 客 船 上 有 咏 诗 声 甚 有 情 致

14.结合【甲】文的具体内容,把【丙】诗注释①中的典故补充完整。

15.清代王士祯评价李白《夜泊牛渚怀古》的最后两句“不著一字,尽得风流”,试从抒情方式的角度具体分析王士祯评价的原因。

16.下面是小组成员的探究结论。请你参与,补全内容。

“秒懂”专题探究探究结论: 一、如今我们渴望别人的“秒懂”,这与古人的“遇知音”异曲同工。如【甲】文中袁虎咏诗,【乙】文中(1) ,是“秒懂”的契机;而要成为知音,既要有表达者的精湛技艺,又要有(2) 。 二、如今我们追求精神上的“秒懂”,这也和古人追求无言的共鸣相通。如【乙】文中两人虽“(3) ”,但通过音乐达成了默契;而【丙】诗中的李白就没有这么幸运了,一个“(4) ”字告诉我们,他只能跨越时空去追寻前朝知音的“秒懂”。 三、古往今来,从“遇知音”到“秒懂”,虽然表述不同,但对于精神共鸣的追求没有改变。正如(5) (请以初中语文教科书推荐名著中的任意一部为例,加以阐述。)

(1) (2) (3) (4) (5)

二、课外阅读

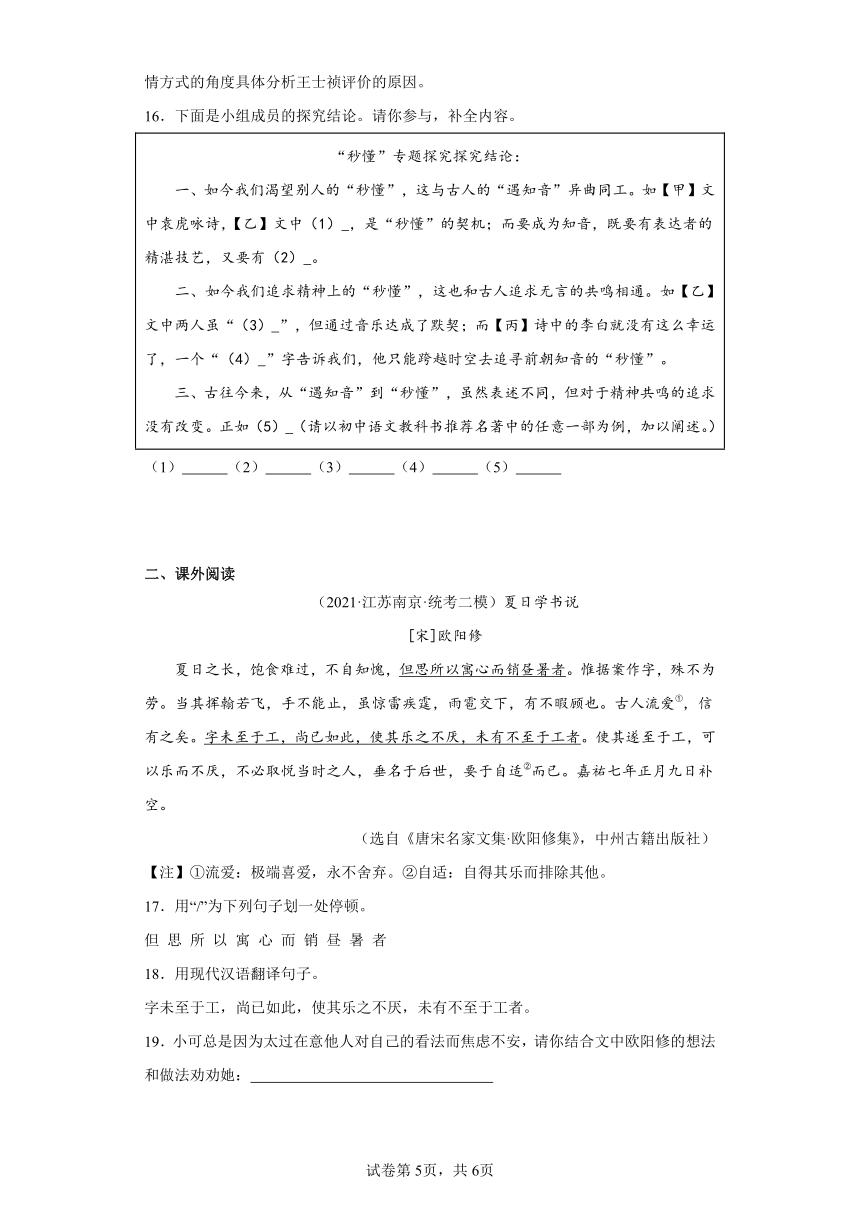

(2021·江苏南京·统考二模)夏日学书说

[宋]欧阳修

夏日之长,饱食难过,不自知愧,但思所以寓心而销昼暑者。惟据案作字,殊不为劳。当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也。古人流爱①,信有之矣。字未至于工,尚已如此,使其乐之不厌,未有不至于工者。使其遂至于工,可以乐而不厌,不必取悦当时之人,垂名于后世,要于自适②而已。嘉祐七年正月九日补空。

(选自《唐宋名家文集·欧阳修集》,中州古籍出版社)

【注】①流爱:极端喜爱,永不舍弃。②自适:自得其乐而排除其他。

17.用“/”为下列句子划一处停顿。

但 思 所 以 寓 心 而 销 昼 暑 者

18.用现代汉语翻译句子。

字未至于工,尚已如此,使其乐之不厌,未有不至于工者。

19.小可总是因为太过在意他人对自己的看法而焦虑不安,请你结合文中欧阳修的想法和做法劝劝她:

(2021·江苏南京·统考一模)小伊最终未能订到莫高窟的参观门票,说好的旅行只得取消,她有点沮丧,小博推荐她阅读下面这篇文言文。

余游幕①三十年来,天下所未到者,蜀中、黔中与滇南耳。惜乎轮蹄征逐,处处随人,山水怡②情,云烟过眼,不过领略其大概,不能探僻寻幽也。余凡事喜独出已见,不屑随人是非,即论诗品画,莫不存人珍我弃、人弃我取之意③。故④名胜所在,贵乎心得,有名胜而不觉其佳者,有非名胜而自以为妙者,聊⑤以平生所历者记之。

(选自沈复的《浮生六记》,中华书局,2018年第1版)

[注]①游幕:飘游不定,担任幕僚。②怡:_______③意:_______④故:_______⑤聊:_______

20.为文段补全注释。

21.理解下面句子时,哪些词可以保留?说明理由。

天下所未到者,蜀中、黔中与滇南耳。

22.下面哪个词语形容文中的沈复最贴切?写出序号及依据。

A.恃才傲物 B.不随流俗 C.英勇无畏

词语: 依据:

23.从下面两幅字中任选一幅临写。

名胜所在,贵乎心得 名胜所在,贵乎心得(行楷)

三、诗歌鉴赏

24.(2021·江苏南京·统考二模)读了法布尔和李商隐笔下的《蝉》后感受有何不同?从内容和写法角度分别说说。

蝉

[唐]李商隐

本以高难饱①,徒劳恨费②声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦③梗犹泛④,故园芜已平。

烦君最相警⑤,我亦举家清⑥。

(选自《唐诗三百首鉴赏大全集》,北京新世界出版社)

【注】①高难饱:古人认为蝉栖于高处,餐风饮露,故说“高难饱”。②费,徒然。③薄宦:官职卑微。④梗犹泛:典出《战国策·齐策》,用来比喻漂泊不定,孤苦无依。⑤警:提醒。⑥清,清贫。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.(1)而 其 旁 皆 重 岭 叠 嶂 / 蔽 亏 天 日。

(2)重岩叠嶂,隐天蔽日

天空和太阳都因(山的)遮蔽而不完整。 2.示例一:同意小帅的看法。第一处“疑若可守然”概括了居庸关的地形特点,后三处“疑若可守然”以设问的形式具体分析了居庸关的地形特点。这四句话引领了整个语段的结构,条理清晰;同时四句话或陈述、或疑问、或判断,形成文本节奏上的变化,更吸引读者。

示例二:同意小杰的看法。四处“疑若可守然”从内容上来说意思是一样的,后三处可以用“如何”“其一”“其二”这样的句子表达。这样不仅更简洁,也能形成语言上的变化,更显灵动。 3.示例:甲文顾炎武的语言质朴平实,多用四字词语,如“两山壁立,中通一轨,凡日千里,始佁平地”,像是在用文言文说家常话,平铺直叙;乙文龚自珍的语言生动形象,多用比喻的手法,如将南口的地势比作井口“如窥井形然”,像用文言文种奇花异草,左曲右折,有文学气。

【解析】1.(1)本题考查文言断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间一般要作停顿。

“而其旁皆重岭叠嶂”正面具体描写山峰,“蔽亏天日”侧面写山峰;

故断句:而其旁皆重岭叠嶂 / 蔽亏天日。

(2)本题考查内容分析。

结合《三峡》“重岩叠嶂,隐天蔽日”的翻译“重重叠叠的悬崖峭壁,遮挡了天空和太阳”可知,其和本文的“蔽亏天日”有异曲同工之妙,都是侧面用天空和太阳被山遮蔽来写山峰的高俊。

“蔽”是遮蔽的意思,“亏”本义是少,是形容词,后面跟着“天日”,故“亏”是词类活用,形容词活用为动词,使动用法,使……少,“蔽亏天日”的意思是:天空和太阳都因(山的)遮蔽而不完整。

2.本题考查句段作用。答题思路:开放性试题,从结构角度,分析多次使用“疑若可守然”的好处,指出其有让结构整齐、脉络清晰等优点,赞同小帅;从语言运用角度分析多次使用“疑若可守然”的不好,例如重复啰嗦,赞同小杰。

示例1:赞同小帅的看法。结合“龚子曰:‘疑若可守然。’”可知,开篇第一次用是概括居庸关可以守备的地形优势;结合“何以疑若可守然?”可知,第二次用是疑问,用来引出下文的详细分析;结合最后两个“故曰‘疑若可守然’”可知,是在分析了两方面条件后作出的结论,是总结,是判断。这四句话在不同的位置,起到提出中心、设问、总结的作用,引领整个语段结构,让文章条理清晰,并且中心紧凑。

示例2:赞同小杰的看法。这四处虽然语气不同,但是内容相似,反复使用,会让文章在语言上显得啰嗦,第二处的设问可以用“如何”代替,最后两处的总结可以用“其一”“其二”代替,这样文章简洁,并且有变化。

3.本题考查语言赏析。

结合“顾(炎武)平铺直叙,像是用文言说家常话;龚(自珍)则不然,左曲右折,像是用文言种奇花异草”的翻译“顾炎武写文章不加修饰,容易理解,像是用文言文来说家常话;龚自珍则不是这样,左拐右拐,好像在用文言来种植奇异的花草”可知,这里指出了顾炎武和龚自珍不同的写作风格,顾炎武是用语非常朴实、凝练;而龚自珍用语比较华美一些,方法技巧多一些。例如【甲】“又西六里为居庸关南口,有城,南北二门”“自南口以上,两山壁立,中通一轨,凡四十里,始得平地”等句可知,顾炎武的语言短句多一些,并且都是平铺直叙,直白表达;【乙】“八达岭之俯南口也,如窥井形然”中运用比喻修辞,展现了龚自珍语言的生动,有文学色彩。

【点睛】参考译文:

【甲】又向西六里是居庸关南口,有城池,南北两座门。《魏书》称它为下口,《常景传》:“都督元谭占据居庸下口。” ……《元史》称之为南口。从南口向上,有两面山崖壁立对峙,中通一小径,总共四十里里,才到平地。它旁边都是重叠的山峰遮蔽天空太阳。

【乙】居庸关,是古时谈守御的人时常提及的呀!我说:“那地方似乎可以守备的。”“为什么可以守备呢?”说:“出昌平州,山便分东西两面,远远地互相对峙着,忽然互相趋近,终至紧接在一起,居庸关建筑在这中间,好像靠着两座山来为它们作门户,所以说:“‘似乎是可以守备的。’”下关在最下面,中关高出一倍,在八达岭上向下看南口,像看井一样,所以说:“似乎是可以守备的。”

4.几年而后少安/顾居处隐陋/无以自放。 5.于是利用高密城上的废台并加固修理,每天和他的臣僚游览山川,以此为乐。 6.诗句中能显示画面、表明作者情感的都可,如“风细柳斜斜”“半壕春水一城花”“诗酒趁年华”等都可。

示例一:可以用“风细柳斜斜”,这一句写出词人登超然台远眺,生动形象地写出春柳在和风习习中的姿态。使人可以去想象春天登超然台欣赏到的美景。

示例二:可以用“诗酒趁年华”,这一句写出词人寒食后触动乡思,应返乡扫墓而不得,转而希望以诗酒自娱的豁达超脱的胸襟。 7.【甲】诗登超然台,眺望春色烟雨,春意暮而未老,一湾护城河水萦绕半座城,满城内皆是春花灿烂,内心似有快乐。虽有“乐景衬哀情”之意,但文末以诗酒聊茶以自娱,是自我排遣的洒脱。【乙】文修建超然台,虽然地方干旱严重,盗贼蜂起,政务繁杂,但苏轼有率幕僚登台赏山川之乐,有赈济救灾、颇有政绩的乐,有不为世情物态所累的超然、豁达。

【解析】4.本题考查文言断句。

原句的意思是:几年后稍微安定,但住所简陋,没有用来散心的地方。需要注意“顾”字在这里是副词,表示轻微转折“但”的意思,所以“顾”前应断开;“隐陋”修饰“居处”,句式结构完整,其后应断开,据此进行断句:几年而后少安/顾居处隐陋/无以自放。

5.本题考查文言翻译。重点词语有:

因,凭借,利用;葺,修理;日,每天;乐,以……为乐。

6.本题考查对文章内容的分析与理解。

首先要明确匾额内容一般为楼堂殿阁等的名称,或绘景抒情、述志兴怀、歌功颂德的题词。题干给出的匾额内容属于楼阁名称,所以另一块补充的内容应属于题词类的内容。再分析【甲】诗,此诗写苏轼登超然台,眺望春色烟雨,引起了诗人思乡的情感,所以筛选相关绘景抒情的诗句作为匾额内容比较恰当。【甲】诗上阙写登上超然台所见到的城中景色,首以春柳在春风中的姿态——“风细柳斜斜”,点明当时的季节特征:春已暮而未老。“试上”二句,直说登临远眺,而“半壕春水—城花”,在句中设对,以春水、春花,将眼前图景铺排开来。然后,以“烟雨暗千家”作结,居高临下,说烟雨笼罩着千家万户。所以“风细柳斜斜”“半壕春水一城花”“烟雨暗千家”等诗句都属于绘景的内容,均可以选择匾额内容。

下阙写情,乃触景生情,与上片所写之景,关系紧密。“寒食后,酒醒却咨嗟”,进—步将登临的时间点明。寒食,在清明前二日,相传为纪念介子推,从这一天起,禁火三天;寒食过后,重新点火,称为“新火”。此处点明“寒食后”,一是说,寒食过后,可以另起“新火”,二是说,寒食过后,正是清明节,应当返乡扫墓。但是,此时却欲归而归不得。以上两句,词情荡漾,曲折有致,寄寓了作者对故国、故人不绝如缕的思念之情。“休对故人思故国,且将新火试新茶”写作者为摆脱思乡之苦,借煮茶来作为对故国思念之情的自我排遣,既隐含着词人难以解脱的苦闷,又表达出词人解脱苦闷的自我心理调适。“诗酒趁年华”,进一步申明:必须超然物外,忘却尘世间一切,而抓紧时机,借诗酒以自娱。“年华”,指好时光,与开头所说“春未老”相应合。全词所写,紧紧围绕着“超然”二字,至此,进入了“超然”的最高境界、这一境界便是苏轼在密州时心境与词景的体现。所以“诗酒趁年华”一句最能体现诗人豁达的胸襟,用作题匾也十分恰当。

7.本题考查对文章内容的个性化解读。

【甲】诗上阙通过细风、斜柳、春水、城花等意象描绘了超然台下“春未老”之景,下阙却表现作者因登台观景而生发了思乡之愁,以乐景写哀情,在酒醒之后,苦涩地“咨嗟”叹息,但最后诗人还是发出了“诗酒趁年华”的呼声,认为还是抓紧时间,借诗酒来自娱,度过美好时光。所以诗人观“春未老”之景,虽寄托思乡之愁,但也表现出及时行乐的洒脱。

【乙】文结合“承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼”的内容可知,当时修葺超然台时,地方灾害严重,祸乱四起,苏轼自己也被排挤出朝廷,被贬任密州太守。但文中也提到“廪恤饥馑,日不遑给”苏轼面对灾祸,开仓放粮,赈济灾民,有政绩之乐;“日与其僚览其山川而乐之”苏轼登临超然台,有赏山川之乐;“天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然尽力而忘反,亦莫自知也”苏轼明白“超然”的道理是不为外物所累,与“天下之士”不同,即使在困境中,超然物外,也有可乐之事的豁达之情。

8.D 9.即使是在其他琴上弹弦,相应的弦也会震动,这就是所谓的正声。 10.B 11.回答一:不认可。因为翁卷的结论不是亲眼所见,而是推理得出的。沈括具有求真、严谨的科学精神,他不会妄下断语,而是会亲自前往山中去观察求证,如材料二中他亲自观察海潮出没来检验卢肇的看法是否正确以及材料三通过实验探究正声。

回答二:认可。因为翁卷的结论虽然不是亲眼所见。翁卷观察自己所处山中一夜月明星稀,无风无雷,没有下雨,但却发现清晨山中溪流湍急,推理出是别处山峰夜里下雨。这一推理是完全合乎逻辑的,结论也自然正确。

【解析】8.本题考查文言文断句。作答时可结合句意和语法结构以及关键字来分析。本句句意为:如果是因为日出和日落,那么海潮的生成和退落应该每天都有固定的时间,又怎么会有早有晚呢?“若因日出没”和“当每日有常”是表假设关系的复句,它们中间要断开;“安”通常放在句首,意思是“怎么,哪里”。故断句为:若因日出没/当每日有常/安得复有早晚;

故选D。

9.本题考查文言文翻译。翻译时应注意如下重点字词的意思:

虽:即使。他:其他。鼓:弹。第一处“之”:代词,代指琴弦。应弦:相应的弦。亦:也。震:震动。

10.本题考查理解内容。

B.甲诗“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。平明忽见溪流急,知是他山落雨来”的意思是:整个晚上,林子里都洒满了星月的辉光;天上没有一丝云,也没听见有雷震响。天亮时出门,忽然见到溪水流得分外地湍急;因此上,我知道别的山曾经下过大雨,水宛转流到这个地方。由此可知,这里表面写溪流,看似与写雨无关,实际却是通过溪流来体现雨,这是从侧面写雨,这里“诗写雨从正面着笔”不正确;

故选B。

11.本题考查拓展探究能力。作答时任选一个角度来分析即可。

示例一:如果沈括看到了翁卷的这首诗,并结合上文提到的“琴瑟弦皆有应声”的情境,他应该会认可“知是他山落雨来”的结论。因为沈括在《梦溪笔谈》里提到的正声理论里也是通过推理找到相应的两根琴弦,《山雨》中“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷”点明了此山没有下雨的前兆,但是第二天溪流湍急,由此可判断这雨是他山所下。由此可知翁卷在《山雨》中由溪流湍急推测他山下雨的理论和相沈括的正声理论相似。

示例二:沈括不认可翁卷的结论。结合乙文“予尝考其行节,每至月正临子午,则潮生,候之万万无差。此以海上候之,得潮生之时。去海远,即须据地理增添时刻”可知,沈括为了检验卢肇的看法是否正确,每天亲自去观察海潮出没,说明他为了得出正确的结论会做调查,不会轻易下结论,而翁卷的结论完全是通过推测得来的,没有验证,因此沈括不认可翁卷的结论。

【点睛】参考译文:

(乙)卢肇论海潮,以为海潮是由日出和日落的激荡而造成的,这说法极无道理。如果是因为日出和日落,那么海潮的生成和退落应该每天都有固定的时间,又怎么会有早有晚呢?我曾经考察海潮生成的时间规律,每到月亮正处在“下中天”和“上中天”的位置时它就会生成,这种观测结果万万无差错。这是从海上观察所得到的潮生时刻,如果离海较远,就须根据具体的地理位置增加时刻。

(丙)琴瑟的乐弦都有应声。想要知道哪两根琴弦相应,先要调整好各个琴弦,让它们的音声和谐,然后剪下纸人放在弦上,当弹到对应的琴弦时,纸人就会跃起,弹到其他琴弦时就不动,只要声律的高低相同,那么即使是在别的琴上弹奏,这张琴上的对应弦也会跟着振动,这就是所谓的正声。

12.A 13.其 夜 清 风 朗 月 / 闻 江 渚 间 估 客 船 上 有 咏 诗 声 / 甚 有 情 致 14.东晋谢尚秋夜泛舟赏月,适逢袁虎在运租船中诵读自己写的咏史诗,听后大加赞赏,引为知己。 15.示例:丙诗最后两句间接抒情/借景抒情/寓情于景,借助清晨扬帆远航,枫叶在秋风中纷纷飘落的画面,抒发了壮心难酬、知音难觅的感慨。这样含蓄蕴藉,言有尽而意无穷,留下了无限的想象空间,这就是王士祯所谓的“不著一字,尽得风流”。 16. 桓子野吹笛 示例:欣赏者的高超领悟 不交一言 空/忆 示例一:《水浒传》中的武松与宋江。武松初登场时,在柴进庄上躲避官司,备受冷眼,恰逢同是吃了官司、威名远播的宋江。二人境遇相同,武松久仰宋江的义气,宋江欣赏武松的豪气,二人惺惺相惜,产生了精神上的共鸣。

示例二:《简爱》中的简爱与海伦。当简爱在洛伍德学校里灵魂和肉体备受折磨时,有着同样悲惨命运的海伦给予她温暖,让她变得坚忍、宽容、独立。后来海伦因病死去,简爱一直陪伴海伦到最后时刻。她们不仅相依为命,更是彼此灵魂相契的挚友。

【解析】12.本题考查辨析加单词语意思的能力。

A.给/变为;

B.停止/停止;

C.通“邀”邀请/通“邀”邀请;

D.平时/平时;

故选A。

13.本题考查断句的能力。

根据文言文断句的方法,依据句子意思进行断句。本句句意为:那天晚上风清月明,他听到江上小洲边商贩船上有吟咏诗歌的声音,很有情调。据此断句为:其夜清风朗月/闻江渚间估客船上有咏诗声/甚有情致。

14.本题考查典故积累的能力。

依据谢将军是指东晋谢尚,今河南太康县人,官镇西将军,镇守牛渚时,秋夜泛舟赏月,适袁宏在运租船中诵己作《咏史》诗,音辞都很好,遂大加赞赏,邀其前来,谈到天明。袁从此名声大振,后官至东阳太守。据此,此典故可以概括为:东晋谢尚秋夜泛舟赏月,适逢袁虎在运租船中诵读自己写的咏史诗,听后大加赞赏,引为知己。

15.本题考查理解抒情方式及其作用的能力。

依据全诗内容可知,清代王士祯评价李白《夜泊牛渚怀古》的最后两句“不著一字,尽得风流”的意思是指全文紧扣“悲”字来写。依据“登舟望秋月,空忆谢将军。余亦能高咏,斯人不可闻”这两句诗歌意思可知,这是写出“我”登上小船的所见所想。依据“明朝挂帆席,枫叶落纷纷”的意思可知,这是这是描绘了作者明天清晨扬帆远航时即将见到,枫叶在秋风中纷纷飘落的情景。再联系诗歌前四句诗歌表现的内容可知,显然这是诗人使用了借景抒情(间接抒情、寓情于景)的写法,委婉表达了自己此刻内心失意,壮志难酬、知音难觅的悲凉情怀。

16.本题考查内容理解概括能力。

①空,依据“云:“‘闻君善吹笛,试为我一奏’”桓时已贵显,素闻王名,即便回下车,踞胡床,为作三调”可以概括为:桓子野吹笛。

②空,依据“弄毕,便上车去。客主不交一言”可知,这表现了二人是在用琴和心灵交流,从而表现了欣赏者高超的领悟能力。

③空,依据“客主不交一言”可知,这说明二人心心相印,无需用话语交流了。据此,应填写“不交一言”。

④空,依据“空忆谢将军”中的“空”和“忆”可知,写出作者面对自己的处境,只能徒然地怀想起东晋谢尚将军,表现出知音难遇的凄凉悲怆。据此,本空应填写“空”或“忆”。

⑤空,围绕“知音”和“初中语文教科书推荐名著中的任意一部为例”做大即可。

示例:《骆驼祥子》中的曹先生是祥子的知音。曹先生同情祥子,给予祥子帮助、关心和信任,让他感受到温暖、安慰和做人的尊严,使祥子燃起对生活的希望;曹先生弘扬传统文化,认为“文化上艺术古”,应该将古典文学作为蓬勃发展的基础,使祥子产生了对传统文化的兴趣;曹先生是祥子遇到困难时最想投奔和依靠的人,使祥子有了坚强的后盾和生活的信心。

【点睛】参考译文:

【甲】袁虎年轻时家里贫穷,曾经被人雇佣运送粮食。镇西将军谢尚乘船经过,那天晚上风清月明,他听到江上小洲边商贩船上有吟咏诗歌的声音,很有情调,所吟诵的五言诗,又是他从来没有听过的,他赞叹不绝。谢尚就派人去详细询问(事情原委),原来,是袁虎在吟咏自己作的《咏史诗》,谢尚于是邀请袁虎相见,对他十分赏识,彼此很融洽。

【乙】王子猷坐船到京都去,还停靠在岸边。过去曾听说过桓子野擅长吹笛子,但并不认识他。刚好恒子野从岸上经过,王子猷在船上,听到有认识恒子野的客人说:“是恒子野。”王子猷便派人传话给恒子野,说:“听说你擅长吹笛子,请试着为我吹奏一曲。”桓子野当时已是高贵显要的人了,向来听说过王子猷的名声,就立即掉头下车,坐在胡床上为王子猷吹奏了三支曲子。演奏完,就上车走了。宾主双方没有交谈过一句话。

【丙】

夜泊牛渚怀古

秋夜行舟停泊在西江牛渚山,蔚蓝的天空中没有一丝游云。我登上小船仰望明朗的秋月,徒然地怀想起东晋谢尚将军。我也能够吟哦袁宏的咏史,可惜没有那识贤的将军倾听。明早我将挂起船帆离开牛渚,这里只有满天枫叶飘落纷纷。

17.但 思/ 所 以 寓 心 而 销 昼 暑 者 18.书写的字还没有达到细致精巧的程度,尚且沉醉到如此地步;倘若人乐在其中,不知 满足,书法是不会不达到细致精巧的境界的。 19.例:小可,你无需太过在意他人对自己的看法。正如欧阳修所说的那样,很多时候我 们做事不是为了得名得利或取悦于他人,而要排除其他自得其乐;你瞧,欧阳修在夏日潜心练习书法,不为其他,只因喜爱而沉醉,无暇旁顾。小可,好好想一想,你一定放下顾虑,心无旁骛地去做自己的事情的。

【分析】17.本题考查文言文句子停顿。先分析这个句子各成分间的关系,理出这个句子的主干,明白主语、谓语、宾语各是什么。再按照主语与谓语之间停顿,谓语与宾语之间停顿的原则进行划分。句意:就想着能寄托情思又能渡过漫长夏日的办法。“思”是动词,“所以寓心而销昼暑者”作“思”的宾语,在“思”后面划开,即:但思/所以寓心而销昼暑者。

18.本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。句中重点词语有:至,达到;尚,尚且;句意为:我的字写得并不好,还如此痴迷,如果热爱书法,勤写苦练,写出一手好字就不是什么困难的事。

19.本题考查内容理解和语言表达。根据文中“但思所以寓心而销昼暑者”“当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也”“不必取悦当时之人,垂名于后世,要于自适而已”等语句可知,在学习和生活中,做事要有自己的原则,要明辨是非,能悦己悦人,但不要存有沽名钓誉的心思,也不要被别人的看法所左右;有自己的坚持,方得始终。注意劝说还要加上称呼。

【点睛】译文:

夏天天长,整天无所事事,日子不好过,心怀愧疚,就想着能寄托情思又能渡过漫长夏日的办法。只有在书案前写字,还不是很劳累。在挥笔如飞,运笔不止的时候,即使雷霆当空,骤雨急下也无暇顾及。自古以来,人们就酷爱书法,确实是这样。我的字写得并不好,还如此痴迷,如果热爱书法,勤写苦练,写出一手好字就不是什么困难的事。倘若写得已经很好了,还乐此不疲,不必迎合别人的评价,也不期望留名于后世使其遂至于工,可以乐而不厌,不必取悦当时之人,垂名于后世,只是自得其乐而已。嘉祐七年正月九日记。

20.①使……愉悦②想法、态度③所以④姑且、暂且 21.天下、蜀中、黔中、滇南这四个词可以保留。因为“天下”是专有名词,“蜀中”“黔中”“滇南”是地名,在翻译的时候可以沿用,所以它们可以保留。 22. B 文中写到“余凡事喜独出己见,不屑随人是非,即论诗品画,莫不存人珍我弃、人弃我取之意”,先直接点出沈复喜欢“独出己见”,然后具体用沈复对诗画的态度——会刻意追寻和一般人不一样的喜恶,表现出他的不随流俗。 23.名胜所在,贵乎心得

【分析】20.本小题考查文言词语的理解,注意结合语境来确定词义。

(2)句意:自然山水使人心情愉悦。怡:使……愉悦;

(3)句意:没有不抱着“人珍我弃、人弃我取”的态度。意:态度、想法;

(4)句意:所以名胜风景的美妙所在,贵在于心有所得。故:所以;

(5)句意:姑且把平生所游历的事一一记载下来。聊:姑且、暂且。

21.本小题考查文言文翻译的方法。要掌握文言翻译的六个基本方法,留、删、补、调、换、变。凡古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位等等,翻译时都可以保留下来。如,例句中的“天下”,是对宇宙的专有概念,可理解为“普天之下”,保留;“蜀中、黔中、滇南”指地名,古今通义,故保留。

22.本小题考查人物形象概括。要根据文本内容,弄清相关语句含义,抓住关键词语分析。如,“余凡事喜独出己见,不屑随人是非”,可见沈复见解独到,不人云亦云;“论诗品画”,又常常“人珍我弃、人弃我取”,可见其观点新异,不同流俗。

A.“恃才傲物”指仗着自己有才能而轻视别人,不合文意;

B.“不随流俗”指不以大众的志趣和世俗的习惯而改变自己,合乎语境;

C.“英勇无畏”指非常勇敢,不怕艰险,不合语境;

故选B。

23.本小题考查汉字的临摹书写能力。要注重楷书与行楷的运笔方法与特点,楷书端庄稳重,一笔一画讲究规范;行楷轻盈灵动,牵丝连带适当。注意“贵、得”的写法。

【点睛】参考译文:

我飘游不定,担任幕僚三十年来,天下所没有到过的地方,只有四川中部、贵州中部与云南南部而已。只可惜车水马龙四处游走,皆是做人家的随从,山水怡情,云烟过眼,只能领略其大概景致,并不能随心随性地探寻和欣赏。我凡事喜独出已见,不屑于人云亦云,即使论诗品画,也是本着“人珍我弃、人弃我取”的态度。故而名胜风景的美妙,贵在于心有所得,有的名胜并不觉得其好,有的无名景色却自认为妙不可言。姑且将我平生游历一一记之。

24.内容上:同为写蝉,但蝉的特征却截然不同。法布尔笔下的蝉在地下“潜伏”四年钻出地面,以树汁为生,在阳光下歌唱只有五个星期,令人震撼;而本诗中的蝉因为栖身高枝之上故而难以饱腹,虽然悲鸣寄恨却无人同情,令人伤感。

写法上:法布尔采用说明的表达方式,客观准确地介绍蝉的知识;李商隐则借物抒情,借蝉表达自己艰难的处境,抒写自己的哀告无门、受人冷落,四处漂泊、前途黯淡的生活身世,透露出诗人的失意与苍凉。

【详解】此题考查诗歌鉴赏以及名著内容。

从内容上来看,在法布尔笔下,蝉“在它来到地面以前,地下生活所经过的时间我们是知道的,大概是四年”,钻出地面以后以树汁为生,“在阳光中的歌唱只有五星期。四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐”,将蝉的一生浓缩成“四年的苦工”和“一月的享乐”进行对比,将蝉的幸福的“来之不易”和“转瞬即逝”进行对比,让读者不得不感叹蝉的坚毅,也令作者法布尔感到震撼。李商隐的《蝉》中“本以高难饱,徒劳恨费声”的意思是:你栖身高枝之上才难以饱腹,悲鸣传恨无人理会白费其声。蝉在高树吸风饮露,所以“难饱”,由“难饱”而引出“声”来,但这样的鸣声是白费,是徒劳,因为不能使它摆脱难饱的困境,所以哀中又有“恨”,令人伤感。

从写法上来看,法布尔的《蝉》选自长篇生物学著作《昆虫记》,主要运用说明的表达方式,客观准确地介绍了蝉的相关知识。而在李商隐笔下,蝉“栖身高枝之上才难以饱腹,悲鸣传恨无人理会白费其声”,诗人无比同情。由“薄宦梗犹泛,故园芜已平”可知,诗人由蝉的命运联想到了自身的不幸,回忆自己的仕宦生涯,流露出不尽的感慨。诗人采用借物抒情的手法,借写蝉来表达自己颠沛流离、家境贫寒的处境,传达出内心的失意与苍凉。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、对比阅读

(2022·江苏南京·统考一模)【甲】

又西六里为居庸关南口,有城,南北二门。《魏书》谓之下口,《常景传》:“都督元谭据居庸下口。”……《元史》谓之南口。自南口以上,两山壁立,中通一轨,凡四十里,始得平地。而其旁皆重岭叠嶂蔽亏天日。

(节选自顾炎武《昌平山水记》,北京古籍出版社1982年版)

【乙】

居庸关者,古之谭守者之言也。龚子曰:“疑若可守然。”“何以疑若可守然?”曰:“出昌平州,山东西远相望,俄然而相辏①相赴,以至相蹙②,居庸置其间,如因两山以为之门,故曰‘疑若可守然’”。下关最下,中关高倍之,八达岭之俯南口也,如窥井形然,故曰“疑若可守然”。

(节选自《龚自珍全集》,中华书局1959年版)

[注释]①辏(còu):聚集。②蹙(cù):收缩。

1.读文中画线句,完成题目。

(1)用“/”给下面句子划分停顿,限一处。

而 其 旁 皆 重 岭 叠 嶂 蔽 亏 天 日

(2)这句话与《三峡》中的“ , ”异曲同工,再结合生活中“月盈月亏”的自然现象,可以推断出“蔽亏天日”意思为 。

2.【乙】文中出现了四次“疑若可守然”,小帅从结构架设的角度看,觉得很好;小杰从语言简洁的角度看,觉得不妥。你同意谁的看法?结合文本内容分析。

3.结合【甲】【乙】两个选段理解下面句子的含义。

顾(炎武)平铺直叙,像是用文言说家常话;龚(自珍)则不然,左曲右折,像是用文言种奇花异草。

——张中行《怎样学习文言文》

(2022·江苏南京·统考二模)【甲】

望江南 超然台作①

[宋]苏轼

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。

寒食后,酒醒却咨嗟②。休对故人思故国,且将新火③试新茶。诗酒趁年华。

(选自《苏轼文集》,中华书局2004年版)

[注]①超然台:在密州(今山东诸城)北城。②咨嗟:叹息,慨叹。③新火:旧俗寒食节不举火,节后举火称新火。

【乙】

超然台赋序①

[宋]苏辙

子瞻既通守余杭,三年不得代。以辙之在济南也,求为东州守。既得请高密,其地介于淮海之间,风俗朴陋,四方宾客不至。受命之岁,承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼,廪恤饥馑②,日不遑③给。几年而后少安顾居处隐陋无以自放。乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之。以告辙曰:“此将何以名之?”辙曰:“今夫山居者知山,林居者知林,耕者知原,渔者知泽,安于其所而已。其乐不相及也,而台则尽之。天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然④尽力而忘反,亦莫自知也。而达者哀之。二者非以其超然不累于物故邪?《老子》曰:‘虽有荣观,燕处⑤超然。’尝试以‘超然’命之,可乎?”因为之赋。

(节选自《苏辙集(全四册)》,中华书局1990年版,有删减)

[注]①熙宁八年(1074),苏轼命人修葺密州城北旧台,并写信给苏辙,求台名并赋。苏辙即作赋并此序。②廪恤饥馑:开仓放粮,赈济体恤灾民。③遑:闲瑕。④嚣然:轻狂,浮躁。⑤燕处:退朝闲处。

4.用“/”给下列句子划分停顿,划两处。

几 年 而 后 少 安 顾 居 处 隐 陋 无 以 自 放。

5.翻译文言句。

乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之。

6.你看到一个超然台仿真模型,模型上有两块匾额,一块刻有“超然台”,另一块上刻的字看不清了,你觉得可以用【甲】诗中哪处词句补上?说说理由。

7.世间绝大部分的事物都有可观赏的地方,可使人快乐。结合【甲】【乙】内容,说说你的理解。

(2023·江苏南京·统考二模)关于古人的科学精神,同学们搜集了以下材料,请你参与探究。

【甲】

山雨

[宋]翁卷

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

(选自《宋诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2015年版)

【乙】

卢肇论海潮①,以谓“日出没所激而成”,此极无理。若因日出没当每日有常安得复有早晚?予尝考其行节,每至月正临子午②,则潮生,候③之万万无差。此以海上候之,得潮生之时。去海远,即须据地理增添时刻。

【丙】

琴瑟弦皆有应声④。欲知其应者,先调诸弦令声和,乃剪纸人加弦上,鼓其应弦,则纸人跃,他弦即不动,声律高下相同,虽在他琴鼓之,应弦亦震,此之谓正声。

(选自《梦溪笔谈》[北宋]沈括,中华书局2016年版)

[注释]①卢肇:宜春人,唐代弘文馆学士。曾作《海潮赋》。②子午:“上中天”和“下中天”。古人称正午时分太阳所处的位置叫“上中天”,午夜时分太阳所处的位置叫“下中天”。③候:观察。④应声:琴弦上声音的共振现象。

8.给画线句划分节奏,正确的一项是( )

A.若因日出/没当每日有常/安得复有早晚

B.若因日出/没当每日有常安/得复有早晚

C.若因日出没/当每日有常安/得复有早晚

D.若因日出没/当每日有常/安得复有早晚

9.用现代汉语翻译下列语句的意思。

虽在他琴鼓之,应弦亦震,此之谓正声。

10.根据材料,下列说法不正确的一项是( )

A.【甲】诗通过所处山中无雨的情况下溪水湍急的现象,推理出是其他山峰在下雨的结论。

B.【甲】诗写雨从正面着笔,前两句写月朗星明、无云无雷,后二句写溪流湍急。

C.【乙】文中卢肇论海潮的看法被沈括认为是毫无道理的。

D.【丙】文中沈括通过纸人试音的实验来证明琴瑟等乐器应声的原理。

11.假如沈括看到了翁卷的这首诗,你觉得他会认可“知是他山落雨来”的结论吗?请结合材料推断,并简述理由。

(2023·江苏南京·统考一模)小组成员在搜集热词“秒懂”资料的时候,发现它的含义似乎古已有之,请你参与探究。

【甲】

袁虎少贫,尝为人佣载运租。谢镇西①经船行,其夜清风朗月闻江渚间估客②船上有咏诗声甚有情致。所诵五言,又其所未尝闻,叹美不能已。即遣委曲③讯问,乃是袁自咏其所作咏史诗。因此相要,大相赏得。

【乙】

王子猷出都④,尚在渚下。旧闻桓子野善吹笛,而不相识。遇桓于岸上过,王在船中,客有识之者,云是桓子野,王便令人与相闻,云:“闻君善吹笛,试为我一奏。”桓时已贵显,素闻王名,即便回下车⑤,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去。客主不交一言。

(选自《世说新语》,中华书局2011年版)

[注释]①谢镇西:谢尚,曾为镇西将军。②估客:商贩。③委曲:把事情的底细和经过讲清楚。④出都:到京都去。⑤回下车:转身下车。

【丙】

夜泊牛渚怀古

[唐]李白

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军①。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆席②,枫叶落纷纷。

(选自《李白诗选》,商务印书馆2016年版)

[注释]①谢将军:即谢尚。据《世说新语》载, 。②帆席:船帆。

12.下列各选项中,加点词语意思不相同的一项是( )

A.尝为人佣载运租 化而为鸟

B.叹美不能已 惧其不已也

C.因此相要 便要还家

D.素闻王名 吴广素爱人

13.用“/”为句子标两处停顿。

其 夜 清 风 朗 月 闻 江 渚 间 估 客 船 上 有 咏 诗 声 甚 有 情 致

14.结合【甲】文的具体内容,把【丙】诗注释①中的典故补充完整。

15.清代王士祯评价李白《夜泊牛渚怀古》的最后两句“不著一字,尽得风流”,试从抒情方式的角度具体分析王士祯评价的原因。

16.下面是小组成员的探究结论。请你参与,补全内容。

“秒懂”专题探究探究结论: 一、如今我们渴望别人的“秒懂”,这与古人的“遇知音”异曲同工。如【甲】文中袁虎咏诗,【乙】文中(1) ,是“秒懂”的契机;而要成为知音,既要有表达者的精湛技艺,又要有(2) 。 二、如今我们追求精神上的“秒懂”,这也和古人追求无言的共鸣相通。如【乙】文中两人虽“(3) ”,但通过音乐达成了默契;而【丙】诗中的李白就没有这么幸运了,一个“(4) ”字告诉我们,他只能跨越时空去追寻前朝知音的“秒懂”。 三、古往今来,从“遇知音”到“秒懂”,虽然表述不同,但对于精神共鸣的追求没有改变。正如(5) (请以初中语文教科书推荐名著中的任意一部为例,加以阐述。)

(1) (2) (3) (4) (5)

二、课外阅读

(2021·江苏南京·统考二模)夏日学书说

[宋]欧阳修

夏日之长,饱食难过,不自知愧,但思所以寓心而销昼暑者。惟据案作字,殊不为劳。当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也。古人流爱①,信有之矣。字未至于工,尚已如此,使其乐之不厌,未有不至于工者。使其遂至于工,可以乐而不厌,不必取悦当时之人,垂名于后世,要于自适②而已。嘉祐七年正月九日补空。

(选自《唐宋名家文集·欧阳修集》,中州古籍出版社)

【注】①流爱:极端喜爱,永不舍弃。②自适:自得其乐而排除其他。

17.用“/”为下列句子划一处停顿。

但 思 所 以 寓 心 而 销 昼 暑 者

18.用现代汉语翻译句子。

字未至于工,尚已如此,使其乐之不厌,未有不至于工者。

19.小可总是因为太过在意他人对自己的看法而焦虑不安,请你结合文中欧阳修的想法和做法劝劝她:

(2021·江苏南京·统考一模)小伊最终未能订到莫高窟的参观门票,说好的旅行只得取消,她有点沮丧,小博推荐她阅读下面这篇文言文。

余游幕①三十年来,天下所未到者,蜀中、黔中与滇南耳。惜乎轮蹄征逐,处处随人,山水怡②情,云烟过眼,不过领略其大概,不能探僻寻幽也。余凡事喜独出已见,不屑随人是非,即论诗品画,莫不存人珍我弃、人弃我取之意③。故④名胜所在,贵乎心得,有名胜而不觉其佳者,有非名胜而自以为妙者,聊⑤以平生所历者记之。

(选自沈复的《浮生六记》,中华书局,2018年第1版)

[注]①游幕:飘游不定,担任幕僚。②怡:_______③意:_______④故:_______⑤聊:_______

20.为文段补全注释。

21.理解下面句子时,哪些词可以保留?说明理由。

天下所未到者,蜀中、黔中与滇南耳。

22.下面哪个词语形容文中的沈复最贴切?写出序号及依据。

A.恃才傲物 B.不随流俗 C.英勇无畏

词语: 依据:

23.从下面两幅字中任选一幅临写。

名胜所在,贵乎心得 名胜所在,贵乎心得(行楷)

三、诗歌鉴赏

24.(2021·江苏南京·统考二模)读了法布尔和李商隐笔下的《蝉》后感受有何不同?从内容和写法角度分别说说。

蝉

[唐]李商隐

本以高难饱①,徒劳恨费②声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦③梗犹泛④,故园芜已平。

烦君最相警⑤,我亦举家清⑥。

(选自《唐诗三百首鉴赏大全集》,北京新世界出版社)

【注】①高难饱:古人认为蝉栖于高处,餐风饮露,故说“高难饱”。②费,徒然。③薄宦:官职卑微。④梗犹泛:典出《战国策·齐策》,用来比喻漂泊不定,孤苦无依。⑤警:提醒。⑥清,清贫。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.(1)而 其 旁 皆 重 岭 叠 嶂 / 蔽 亏 天 日。

(2)重岩叠嶂,隐天蔽日

天空和太阳都因(山的)遮蔽而不完整。 2.示例一:同意小帅的看法。第一处“疑若可守然”概括了居庸关的地形特点,后三处“疑若可守然”以设问的形式具体分析了居庸关的地形特点。这四句话引领了整个语段的结构,条理清晰;同时四句话或陈述、或疑问、或判断,形成文本节奏上的变化,更吸引读者。

示例二:同意小杰的看法。四处“疑若可守然”从内容上来说意思是一样的,后三处可以用“如何”“其一”“其二”这样的句子表达。这样不仅更简洁,也能形成语言上的变化,更显灵动。 3.示例:甲文顾炎武的语言质朴平实,多用四字词语,如“两山壁立,中通一轨,凡日千里,始佁平地”,像是在用文言文说家常话,平铺直叙;乙文龚自珍的语言生动形象,多用比喻的手法,如将南口的地势比作井口“如窥井形然”,像用文言文种奇花异草,左曲右折,有文学气。

【解析】1.(1)本题考查文言断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间一般要作停顿。

“而其旁皆重岭叠嶂”正面具体描写山峰,“蔽亏天日”侧面写山峰;

故断句:而其旁皆重岭叠嶂 / 蔽亏天日。

(2)本题考查内容分析。

结合《三峡》“重岩叠嶂,隐天蔽日”的翻译“重重叠叠的悬崖峭壁,遮挡了天空和太阳”可知,其和本文的“蔽亏天日”有异曲同工之妙,都是侧面用天空和太阳被山遮蔽来写山峰的高俊。

“蔽”是遮蔽的意思,“亏”本义是少,是形容词,后面跟着“天日”,故“亏”是词类活用,形容词活用为动词,使动用法,使……少,“蔽亏天日”的意思是:天空和太阳都因(山的)遮蔽而不完整。

2.本题考查句段作用。答题思路:开放性试题,从结构角度,分析多次使用“疑若可守然”的好处,指出其有让结构整齐、脉络清晰等优点,赞同小帅;从语言运用角度分析多次使用“疑若可守然”的不好,例如重复啰嗦,赞同小杰。

示例1:赞同小帅的看法。结合“龚子曰:‘疑若可守然。’”可知,开篇第一次用是概括居庸关可以守备的地形优势;结合“何以疑若可守然?”可知,第二次用是疑问,用来引出下文的详细分析;结合最后两个“故曰‘疑若可守然’”可知,是在分析了两方面条件后作出的结论,是总结,是判断。这四句话在不同的位置,起到提出中心、设问、总结的作用,引领整个语段结构,让文章条理清晰,并且中心紧凑。

示例2:赞同小杰的看法。这四处虽然语气不同,但是内容相似,反复使用,会让文章在语言上显得啰嗦,第二处的设问可以用“如何”代替,最后两处的总结可以用“其一”“其二”代替,这样文章简洁,并且有变化。

3.本题考查语言赏析。

结合“顾(炎武)平铺直叙,像是用文言说家常话;龚(自珍)则不然,左曲右折,像是用文言种奇花异草”的翻译“顾炎武写文章不加修饰,容易理解,像是用文言文来说家常话;龚自珍则不是这样,左拐右拐,好像在用文言来种植奇异的花草”可知,这里指出了顾炎武和龚自珍不同的写作风格,顾炎武是用语非常朴实、凝练;而龚自珍用语比较华美一些,方法技巧多一些。例如【甲】“又西六里为居庸关南口,有城,南北二门”“自南口以上,两山壁立,中通一轨,凡四十里,始得平地”等句可知,顾炎武的语言短句多一些,并且都是平铺直叙,直白表达;【乙】“八达岭之俯南口也,如窥井形然”中运用比喻修辞,展现了龚自珍语言的生动,有文学色彩。

【点睛】参考译文:

【甲】又向西六里是居庸关南口,有城池,南北两座门。《魏书》称它为下口,《常景传》:“都督元谭占据居庸下口。” ……《元史》称之为南口。从南口向上,有两面山崖壁立对峙,中通一小径,总共四十里里,才到平地。它旁边都是重叠的山峰遮蔽天空太阳。

【乙】居庸关,是古时谈守御的人时常提及的呀!我说:“那地方似乎可以守备的。”“为什么可以守备呢?”说:“出昌平州,山便分东西两面,远远地互相对峙着,忽然互相趋近,终至紧接在一起,居庸关建筑在这中间,好像靠着两座山来为它们作门户,所以说:“‘似乎是可以守备的。’”下关在最下面,中关高出一倍,在八达岭上向下看南口,像看井一样,所以说:“似乎是可以守备的。”

4.几年而后少安/顾居处隐陋/无以自放。 5.于是利用高密城上的废台并加固修理,每天和他的臣僚游览山川,以此为乐。 6.诗句中能显示画面、表明作者情感的都可,如“风细柳斜斜”“半壕春水一城花”“诗酒趁年华”等都可。

示例一:可以用“风细柳斜斜”,这一句写出词人登超然台远眺,生动形象地写出春柳在和风习习中的姿态。使人可以去想象春天登超然台欣赏到的美景。

示例二:可以用“诗酒趁年华”,这一句写出词人寒食后触动乡思,应返乡扫墓而不得,转而希望以诗酒自娱的豁达超脱的胸襟。 7.【甲】诗登超然台,眺望春色烟雨,春意暮而未老,一湾护城河水萦绕半座城,满城内皆是春花灿烂,内心似有快乐。虽有“乐景衬哀情”之意,但文末以诗酒聊茶以自娱,是自我排遣的洒脱。【乙】文修建超然台,虽然地方干旱严重,盗贼蜂起,政务繁杂,但苏轼有率幕僚登台赏山川之乐,有赈济救灾、颇有政绩的乐,有不为世情物态所累的超然、豁达。

【解析】4.本题考查文言断句。

原句的意思是:几年后稍微安定,但住所简陋,没有用来散心的地方。需要注意“顾”字在这里是副词,表示轻微转折“但”的意思,所以“顾”前应断开;“隐陋”修饰“居处”,句式结构完整,其后应断开,据此进行断句:几年而后少安/顾居处隐陋/无以自放。

5.本题考查文言翻译。重点词语有:

因,凭借,利用;葺,修理;日,每天;乐,以……为乐。

6.本题考查对文章内容的分析与理解。

首先要明确匾额内容一般为楼堂殿阁等的名称,或绘景抒情、述志兴怀、歌功颂德的题词。题干给出的匾额内容属于楼阁名称,所以另一块补充的内容应属于题词类的内容。再分析【甲】诗,此诗写苏轼登超然台,眺望春色烟雨,引起了诗人思乡的情感,所以筛选相关绘景抒情的诗句作为匾额内容比较恰当。【甲】诗上阙写登上超然台所见到的城中景色,首以春柳在春风中的姿态——“风细柳斜斜”,点明当时的季节特征:春已暮而未老。“试上”二句,直说登临远眺,而“半壕春水—城花”,在句中设对,以春水、春花,将眼前图景铺排开来。然后,以“烟雨暗千家”作结,居高临下,说烟雨笼罩着千家万户。所以“风细柳斜斜”“半壕春水一城花”“烟雨暗千家”等诗句都属于绘景的内容,均可以选择匾额内容。

下阙写情,乃触景生情,与上片所写之景,关系紧密。“寒食后,酒醒却咨嗟”,进—步将登临的时间点明。寒食,在清明前二日,相传为纪念介子推,从这一天起,禁火三天;寒食过后,重新点火,称为“新火”。此处点明“寒食后”,一是说,寒食过后,可以另起“新火”,二是说,寒食过后,正是清明节,应当返乡扫墓。但是,此时却欲归而归不得。以上两句,词情荡漾,曲折有致,寄寓了作者对故国、故人不绝如缕的思念之情。“休对故人思故国,且将新火试新茶”写作者为摆脱思乡之苦,借煮茶来作为对故国思念之情的自我排遣,既隐含着词人难以解脱的苦闷,又表达出词人解脱苦闷的自我心理调适。“诗酒趁年华”,进一步申明:必须超然物外,忘却尘世间一切,而抓紧时机,借诗酒以自娱。“年华”,指好时光,与开头所说“春未老”相应合。全词所写,紧紧围绕着“超然”二字,至此,进入了“超然”的最高境界、这一境界便是苏轼在密州时心境与词景的体现。所以“诗酒趁年华”一句最能体现诗人豁达的胸襟,用作题匾也十分恰当。

7.本题考查对文章内容的个性化解读。

【甲】诗上阙通过细风、斜柳、春水、城花等意象描绘了超然台下“春未老”之景,下阙却表现作者因登台观景而生发了思乡之愁,以乐景写哀情,在酒醒之后,苦涩地“咨嗟”叹息,但最后诗人还是发出了“诗酒趁年华”的呼声,认为还是抓紧时间,借诗酒来自娱,度过美好时光。所以诗人观“春未老”之景,虽寄托思乡之愁,但也表现出及时行乐的洒脱。

【乙】文结合“承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼”的内容可知,当时修葺超然台时,地方灾害严重,祸乱四起,苏轼自己也被排挤出朝廷,被贬任密州太守。但文中也提到“廪恤饥馑,日不遑给”苏轼面对灾祸,开仓放粮,赈济灾民,有政绩之乐;“日与其僚览其山川而乐之”苏轼登临超然台,有赏山川之乐;“天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然尽力而忘反,亦莫自知也”苏轼明白“超然”的道理是不为外物所累,与“天下之士”不同,即使在困境中,超然物外,也有可乐之事的豁达之情。

8.D 9.即使是在其他琴上弹弦,相应的弦也会震动,这就是所谓的正声。 10.B 11.回答一:不认可。因为翁卷的结论不是亲眼所见,而是推理得出的。沈括具有求真、严谨的科学精神,他不会妄下断语,而是会亲自前往山中去观察求证,如材料二中他亲自观察海潮出没来检验卢肇的看法是否正确以及材料三通过实验探究正声。

回答二:认可。因为翁卷的结论虽然不是亲眼所见。翁卷观察自己所处山中一夜月明星稀,无风无雷,没有下雨,但却发现清晨山中溪流湍急,推理出是别处山峰夜里下雨。这一推理是完全合乎逻辑的,结论也自然正确。

【解析】8.本题考查文言文断句。作答时可结合句意和语法结构以及关键字来分析。本句句意为:如果是因为日出和日落,那么海潮的生成和退落应该每天都有固定的时间,又怎么会有早有晚呢?“若因日出没”和“当每日有常”是表假设关系的复句,它们中间要断开;“安”通常放在句首,意思是“怎么,哪里”。故断句为:若因日出没/当每日有常/安得复有早晚;

故选D。

9.本题考查文言文翻译。翻译时应注意如下重点字词的意思:

虽:即使。他:其他。鼓:弹。第一处“之”:代词,代指琴弦。应弦:相应的弦。亦:也。震:震动。

10.本题考查理解内容。

B.甲诗“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。平明忽见溪流急,知是他山落雨来”的意思是:整个晚上,林子里都洒满了星月的辉光;天上没有一丝云,也没听见有雷震响。天亮时出门,忽然见到溪水流得分外地湍急;因此上,我知道别的山曾经下过大雨,水宛转流到这个地方。由此可知,这里表面写溪流,看似与写雨无关,实际却是通过溪流来体现雨,这是从侧面写雨,这里“诗写雨从正面着笔”不正确;

故选B。

11.本题考查拓展探究能力。作答时任选一个角度来分析即可。

示例一:如果沈括看到了翁卷的这首诗,并结合上文提到的“琴瑟弦皆有应声”的情境,他应该会认可“知是他山落雨来”的结论。因为沈括在《梦溪笔谈》里提到的正声理论里也是通过推理找到相应的两根琴弦,《山雨》中“一夜满林星月白,亦无云气亦无雷”点明了此山没有下雨的前兆,但是第二天溪流湍急,由此可判断这雨是他山所下。由此可知翁卷在《山雨》中由溪流湍急推测他山下雨的理论和相沈括的正声理论相似。

示例二:沈括不认可翁卷的结论。结合乙文“予尝考其行节,每至月正临子午,则潮生,候之万万无差。此以海上候之,得潮生之时。去海远,即须据地理增添时刻”可知,沈括为了检验卢肇的看法是否正确,每天亲自去观察海潮出没,说明他为了得出正确的结论会做调查,不会轻易下结论,而翁卷的结论完全是通过推测得来的,没有验证,因此沈括不认可翁卷的结论。

【点睛】参考译文:

(乙)卢肇论海潮,以为海潮是由日出和日落的激荡而造成的,这说法极无道理。如果是因为日出和日落,那么海潮的生成和退落应该每天都有固定的时间,又怎么会有早有晚呢?我曾经考察海潮生成的时间规律,每到月亮正处在“下中天”和“上中天”的位置时它就会生成,这种观测结果万万无差错。这是从海上观察所得到的潮生时刻,如果离海较远,就须根据具体的地理位置增加时刻。

(丙)琴瑟的乐弦都有应声。想要知道哪两根琴弦相应,先要调整好各个琴弦,让它们的音声和谐,然后剪下纸人放在弦上,当弹到对应的琴弦时,纸人就会跃起,弹到其他琴弦时就不动,只要声律的高低相同,那么即使是在别的琴上弹奏,这张琴上的对应弦也会跟着振动,这就是所谓的正声。

12.A 13.其 夜 清 风 朗 月 / 闻 江 渚 间 估 客 船 上 有 咏 诗 声 / 甚 有 情 致 14.东晋谢尚秋夜泛舟赏月,适逢袁虎在运租船中诵读自己写的咏史诗,听后大加赞赏,引为知己。 15.示例:丙诗最后两句间接抒情/借景抒情/寓情于景,借助清晨扬帆远航,枫叶在秋风中纷纷飘落的画面,抒发了壮心难酬、知音难觅的感慨。这样含蓄蕴藉,言有尽而意无穷,留下了无限的想象空间,这就是王士祯所谓的“不著一字,尽得风流”。 16. 桓子野吹笛 示例:欣赏者的高超领悟 不交一言 空/忆 示例一:《水浒传》中的武松与宋江。武松初登场时,在柴进庄上躲避官司,备受冷眼,恰逢同是吃了官司、威名远播的宋江。二人境遇相同,武松久仰宋江的义气,宋江欣赏武松的豪气,二人惺惺相惜,产生了精神上的共鸣。

示例二:《简爱》中的简爱与海伦。当简爱在洛伍德学校里灵魂和肉体备受折磨时,有着同样悲惨命运的海伦给予她温暖,让她变得坚忍、宽容、独立。后来海伦因病死去,简爱一直陪伴海伦到最后时刻。她们不仅相依为命,更是彼此灵魂相契的挚友。

【解析】12.本题考查辨析加单词语意思的能力。

A.给/变为;

B.停止/停止;

C.通“邀”邀请/通“邀”邀请;

D.平时/平时;

故选A。

13.本题考查断句的能力。

根据文言文断句的方法,依据句子意思进行断句。本句句意为:那天晚上风清月明,他听到江上小洲边商贩船上有吟咏诗歌的声音,很有情调。据此断句为:其夜清风朗月/闻江渚间估客船上有咏诗声/甚有情致。

14.本题考查典故积累的能力。

依据谢将军是指东晋谢尚,今河南太康县人,官镇西将军,镇守牛渚时,秋夜泛舟赏月,适袁宏在运租船中诵己作《咏史》诗,音辞都很好,遂大加赞赏,邀其前来,谈到天明。袁从此名声大振,后官至东阳太守。据此,此典故可以概括为:东晋谢尚秋夜泛舟赏月,适逢袁虎在运租船中诵读自己写的咏史诗,听后大加赞赏,引为知己。

15.本题考查理解抒情方式及其作用的能力。

依据全诗内容可知,清代王士祯评价李白《夜泊牛渚怀古》的最后两句“不著一字,尽得风流”的意思是指全文紧扣“悲”字来写。依据“登舟望秋月,空忆谢将军。余亦能高咏,斯人不可闻”这两句诗歌意思可知,这是写出“我”登上小船的所见所想。依据“明朝挂帆席,枫叶落纷纷”的意思可知,这是这是描绘了作者明天清晨扬帆远航时即将见到,枫叶在秋风中纷纷飘落的情景。再联系诗歌前四句诗歌表现的内容可知,显然这是诗人使用了借景抒情(间接抒情、寓情于景)的写法,委婉表达了自己此刻内心失意,壮志难酬、知音难觅的悲凉情怀。

16.本题考查内容理解概括能力。

①空,依据“云:“‘闻君善吹笛,试为我一奏’”桓时已贵显,素闻王名,即便回下车,踞胡床,为作三调”可以概括为:桓子野吹笛。

②空,依据“弄毕,便上车去。客主不交一言”可知,这表现了二人是在用琴和心灵交流,从而表现了欣赏者高超的领悟能力。

③空,依据“客主不交一言”可知,这说明二人心心相印,无需用话语交流了。据此,应填写“不交一言”。

④空,依据“空忆谢将军”中的“空”和“忆”可知,写出作者面对自己的处境,只能徒然地怀想起东晋谢尚将军,表现出知音难遇的凄凉悲怆。据此,本空应填写“空”或“忆”。

⑤空,围绕“知音”和“初中语文教科书推荐名著中的任意一部为例”做大即可。

示例:《骆驼祥子》中的曹先生是祥子的知音。曹先生同情祥子,给予祥子帮助、关心和信任,让他感受到温暖、安慰和做人的尊严,使祥子燃起对生活的希望;曹先生弘扬传统文化,认为“文化上艺术古”,应该将古典文学作为蓬勃发展的基础,使祥子产生了对传统文化的兴趣;曹先生是祥子遇到困难时最想投奔和依靠的人,使祥子有了坚强的后盾和生活的信心。

【点睛】参考译文:

【甲】袁虎年轻时家里贫穷,曾经被人雇佣运送粮食。镇西将军谢尚乘船经过,那天晚上风清月明,他听到江上小洲边商贩船上有吟咏诗歌的声音,很有情调,所吟诵的五言诗,又是他从来没有听过的,他赞叹不绝。谢尚就派人去详细询问(事情原委),原来,是袁虎在吟咏自己作的《咏史诗》,谢尚于是邀请袁虎相见,对他十分赏识,彼此很融洽。

【乙】王子猷坐船到京都去,还停靠在岸边。过去曾听说过桓子野擅长吹笛子,但并不认识他。刚好恒子野从岸上经过,王子猷在船上,听到有认识恒子野的客人说:“是恒子野。”王子猷便派人传话给恒子野,说:“听说你擅长吹笛子,请试着为我吹奏一曲。”桓子野当时已是高贵显要的人了,向来听说过王子猷的名声,就立即掉头下车,坐在胡床上为王子猷吹奏了三支曲子。演奏完,就上车走了。宾主双方没有交谈过一句话。

【丙】

夜泊牛渚怀古

秋夜行舟停泊在西江牛渚山,蔚蓝的天空中没有一丝游云。我登上小船仰望明朗的秋月,徒然地怀想起东晋谢尚将军。我也能够吟哦袁宏的咏史,可惜没有那识贤的将军倾听。明早我将挂起船帆离开牛渚,这里只有满天枫叶飘落纷纷。

17.但 思/ 所 以 寓 心 而 销 昼 暑 者 18.书写的字还没有达到细致精巧的程度,尚且沉醉到如此地步;倘若人乐在其中,不知 满足,书法是不会不达到细致精巧的境界的。 19.例:小可,你无需太过在意他人对自己的看法。正如欧阳修所说的那样,很多时候我 们做事不是为了得名得利或取悦于他人,而要排除其他自得其乐;你瞧,欧阳修在夏日潜心练习书法,不为其他,只因喜爱而沉醉,无暇旁顾。小可,好好想一想,你一定放下顾虑,心无旁骛地去做自己的事情的。

【分析】17.本题考查文言文句子停顿。先分析这个句子各成分间的关系,理出这个句子的主干,明白主语、谓语、宾语各是什么。再按照主语与谓语之间停顿,谓语与宾语之间停顿的原则进行划分。句意:就想着能寄托情思又能渡过漫长夏日的办法。“思”是动词,“所以寓心而销昼暑者”作“思”的宾语,在“思”后面划开,即:但思/所以寓心而销昼暑者。

18.本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。句中重点词语有:至,达到;尚,尚且;句意为:我的字写得并不好,还如此痴迷,如果热爱书法,勤写苦练,写出一手好字就不是什么困难的事。

19.本题考查内容理解和语言表达。根据文中“但思所以寓心而销昼暑者”“当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也”“不必取悦当时之人,垂名于后世,要于自适而已”等语句可知,在学习和生活中,做事要有自己的原则,要明辨是非,能悦己悦人,但不要存有沽名钓誉的心思,也不要被别人的看法所左右;有自己的坚持,方得始终。注意劝说还要加上称呼。

【点睛】译文:

夏天天长,整天无所事事,日子不好过,心怀愧疚,就想着能寄托情思又能渡过漫长夏日的办法。只有在书案前写字,还不是很劳累。在挥笔如飞,运笔不止的时候,即使雷霆当空,骤雨急下也无暇顾及。自古以来,人们就酷爱书法,确实是这样。我的字写得并不好,还如此痴迷,如果热爱书法,勤写苦练,写出一手好字就不是什么困难的事。倘若写得已经很好了,还乐此不疲,不必迎合别人的评价,也不期望留名于后世使其遂至于工,可以乐而不厌,不必取悦当时之人,垂名于后世,只是自得其乐而已。嘉祐七年正月九日记。

20.①使……愉悦②想法、态度③所以④姑且、暂且 21.天下、蜀中、黔中、滇南这四个词可以保留。因为“天下”是专有名词,“蜀中”“黔中”“滇南”是地名,在翻译的时候可以沿用,所以它们可以保留。 22. B 文中写到“余凡事喜独出己见,不屑随人是非,即论诗品画,莫不存人珍我弃、人弃我取之意”,先直接点出沈复喜欢“独出己见”,然后具体用沈复对诗画的态度——会刻意追寻和一般人不一样的喜恶,表现出他的不随流俗。 23.名胜所在,贵乎心得

【分析】20.本小题考查文言词语的理解,注意结合语境来确定词义。

(2)句意:自然山水使人心情愉悦。怡:使……愉悦;

(3)句意:没有不抱着“人珍我弃、人弃我取”的态度。意:态度、想法;

(4)句意:所以名胜风景的美妙所在,贵在于心有所得。故:所以;

(5)句意:姑且把平生所游历的事一一记载下来。聊:姑且、暂且。

21.本小题考查文言文翻译的方法。要掌握文言翻译的六个基本方法,留、删、补、调、换、变。凡古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位等等,翻译时都可以保留下来。如,例句中的“天下”,是对宇宙的专有概念,可理解为“普天之下”,保留;“蜀中、黔中、滇南”指地名,古今通义,故保留。

22.本小题考查人物形象概括。要根据文本内容,弄清相关语句含义,抓住关键词语分析。如,“余凡事喜独出己见,不屑随人是非”,可见沈复见解独到,不人云亦云;“论诗品画”,又常常“人珍我弃、人弃我取”,可见其观点新异,不同流俗。

A.“恃才傲物”指仗着自己有才能而轻视别人,不合文意;

B.“不随流俗”指不以大众的志趣和世俗的习惯而改变自己,合乎语境;

C.“英勇无畏”指非常勇敢,不怕艰险,不合语境;

故选B。

23.本小题考查汉字的临摹书写能力。要注重楷书与行楷的运笔方法与特点,楷书端庄稳重,一笔一画讲究规范;行楷轻盈灵动,牵丝连带适当。注意“贵、得”的写法。

【点睛】参考译文:

我飘游不定,担任幕僚三十年来,天下所没有到过的地方,只有四川中部、贵州中部与云南南部而已。只可惜车水马龙四处游走,皆是做人家的随从,山水怡情,云烟过眼,只能领略其大概景致,并不能随心随性地探寻和欣赏。我凡事喜独出已见,不屑于人云亦云,即使论诗品画,也是本着“人珍我弃、人弃我取”的态度。故而名胜风景的美妙,贵在于心有所得,有的名胜并不觉得其好,有的无名景色却自认为妙不可言。姑且将我平生游历一一记之。

24.内容上:同为写蝉,但蝉的特征却截然不同。法布尔笔下的蝉在地下“潜伏”四年钻出地面,以树汁为生,在阳光下歌唱只有五个星期,令人震撼;而本诗中的蝉因为栖身高枝之上故而难以饱腹,虽然悲鸣寄恨却无人同情,令人伤感。

写法上:法布尔采用说明的表达方式,客观准确地介绍蝉的知识;李商隐则借物抒情,借蝉表达自己艰难的处境,抒写自己的哀告无门、受人冷落,四处漂泊、前途黯淡的生活身世,透露出诗人的失意与苍凉。

【详解】此题考查诗歌鉴赏以及名著内容。

从内容上来看,在法布尔笔下,蝉“在它来到地面以前,地下生活所经过的时间我们是知道的,大概是四年”,钻出地面以后以树汁为生,“在阳光中的歌唱只有五星期。四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐”,将蝉的一生浓缩成“四年的苦工”和“一月的享乐”进行对比,将蝉的幸福的“来之不易”和“转瞬即逝”进行对比,让读者不得不感叹蝉的坚毅,也令作者法布尔感到震撼。李商隐的《蝉》中“本以高难饱,徒劳恨费声”的意思是:你栖身高枝之上才难以饱腹,悲鸣传恨无人理会白费其声。蝉在高树吸风饮露,所以“难饱”,由“难饱”而引出“声”来,但这样的鸣声是白费,是徒劳,因为不能使它摆脱难饱的困境,所以哀中又有“恨”,令人伤感。

从写法上来看,法布尔的《蝉》选自长篇生物学著作《昆虫记》,主要运用说明的表达方式,客观准确地介绍了蝉的相关知识。而在李商隐笔下,蝉“栖身高枝之上才难以饱腹,悲鸣传恨无人理会白费其声”,诗人无比同情。由“薄宦梗犹泛,故园芜已平”可知,诗人由蝉的命运联想到了自身的不幸,回忆自己的仕宦生涯,流露出不尽的感慨。诗人采用借物抒情的手法,借写蝉来表达自己颠沛流离、家境贫寒的处境,传达出内心的失意与苍凉。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页