湖北荆州三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国史) (含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北荆州三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国史) (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 511.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 14:21:44 | ||

图片预览

文档简介

湖北荆州三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国史)

一、中国现代史

1.(2021·湖北荆州·统考中考真题)1971年10月28日,《人民日报》发表社论《历史潮流不可抗拒》。社论指出,这是联合国内一切维护正义的国家多年来进行不懈斗争的结果。这是大势所趋,人心所向,是任何势力也阻挡不了的历史潮流。社论中的“结果”是指

A.中国促进万隆会议圆满成功

B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美两国关系开始走向正常化

D.中国首次提出和平共处五项原则

2.(2021·湖北荆州·统考中考真题)改革开放以后,为解决历史遗留问题,实现祖国统大业,邓小平集中全党和全国人民的智慧,创造性地提出了

A.“一国两制”的构想 B.西部大开发的战略

C.兴办经济特区的主张 D.国有企业改革的决策

3.(2022·湖北荆州·统考中考真题)1953年2月,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》颁布,这是中国历史上第一部社会主义性质的《选举法》。该《选举法》的颁布实施( )

A.宣告了三大改造的完成 B.激发了人民的民主意识

C.吹响了改革开放的号角 D.标志着工业化建设开始

4.(2022·湖北荆州·统考中考真题)“我们的朋友遍天下”,20世纪70年代,我国迎来了新中国成立后的第二次建交高潮,到1976年,与中国建交的国家达到111个,包括了当时世界上绝大多数的国家。第二次建交高潮出现的主要原因是我国( )

A.外交事业开创了新局面 B.首次提出和平共处五项原则

C.开始步入世界外交舞台 D.促进万隆会议取得圆满成功

5.(2023·湖北荆州·统考中考真题)1951年,全国人民响应国家号召积极开展捐献飞机大炮、增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。五一节前后,全国有2亿多人参加了保卫世界和平的示威游行。与材料有关的历史事件最有可能是( )

A.开国大典 B.抗美援朝 C.土地改革 D.三大改造

6.(2023·湖北荆州·统考中考真题)习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃。它被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想是在( )

A.中共七大 B.中共八大 C.中共十四大 D.中共十九大

二、中国近代史

7.(2021·湖北荆州·统考中考真题)从1911年10月到11月下旬,全国已有湖北、湖南、陕西、江西、山西、云南、浙江、江苏、贵州、安徽、广西、福建、广东等一半以上的省份发动起义,宣布独立,清王朝的统治土崩瓦解。各地纷纷宣布独立是响应

A.金田起义的爆发 B.北伐战争的进行

C.武昌起义的胜利 D.护国战争的发动

8.(2023·湖北荆州·统考中考真题)《东方杂志》第8期转载的文章《论实业所以救亡》指出,“实业之兴衰,关乎国势之存亡”,应发展民族经济以抵御列强的经济侵略。这反映了当时社会的思潮是( )

A.实业救国 B.变法强国 C.民主共和 D.师夷长技

9.(2021·湖北荆州·统考中考真题)从林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,到谭嗣同的“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”,到秋瑾的“拼将十万头颅血,敢把乾坤力挽回”。这些诗句共同体现了中国近代进步人士强烈的

A.实业救国思想 B.君主立宪思想

C.民主共和思想 D.爱国主义思想

10.(2022·湖北荆州·统考中考真题)1929年秋,毛泽东写下诗句:“红旗越过汀江,直下龙岩上杭,收拾金瓯(金瓯:指国土)一片,分田分地真忙。”诗句表明,“工农武装割据”局面得以形成的重要条件是( )

A.发动秋收起义 B.进行城市斗争 C.开展土地革命 D.举行工人暴动

11.(2022·湖北荆州·统考中考真题)抗日战争中,中国战场抗击和牵制了日军2/3以上的兵力,有力地打击了日本侵略者。日本战败后,向中国投降的日军人数超过了太平洋战场和亚洲其他战场日军投降人数的总和。这些史实说明,抗日战争的中国战场( )

A.敌后战场与正面战场相互配合 B.以抗日民族统一战线为重要前提

C.以地道战和地雷战为主要方式 D.是世界反法西所战争的东方主战场

12.(2023·湖北荆州·统考中考真题)1939年1月,陕甘宁边区政府建设厅主持举办第一届农业展览会,对恢复和发展农业有成就的各类生产人员都给予了奖励。5月,在第一届工业展览会上,表扬和鼓励了工业方面的得力人员。这些举措的目的是( )

A.激励根据地群众的生产积极性 B.争取国民党联合抗日

C.粉碎日本迅速灭亡中国的企图 D.促进工农业协调发展

三、中国古代史

13.(2021·湖北荆州·统考中考真题)孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。"荀子说:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。”可见他们都认为政治统治得以巩固的关键因素是

A.选贤举能 B.复古崇礼 C.富国强兵 D.取得民心

14.(2021·湖北荆州·统考中考真题)汉武帝时期,西汉王朝进一步完善了秦王朝创造的监察制度,加强中央对地方的控制。这表现在

A.推行郡县制度 B.实行分封制度

C.建立刺史制度 D.创立科举制度

15.(2021·湖北荆州·统考中考真题)宋代市舶收入,977年为30万缗(音“民”,货币单位),978年为50万缗,1159年为200万缗。这些数据反映了宋代

A.农业生产的繁荣 B.海外贸易的发展

C.经济作物的种植 D.南方人口的增长

16.(2023·湖北荆州·统考中考真题)某书序言写道:“予开卷细玩,每药标正名为纲,附释名为目,正始也。……李君用心,加惠何勤哉。”据此判断,该书是( )

A.《唐本草》 B.《千金方》 C.《农政全书》 D.《本草纲目》

17.(2021·湖北荆州·统考中考真题)唐朝时期,和亲成为民族交融的重要表现,颂扬这一历史佳话的诗句有:“西去和亲戈壁沙,香车泪洒故乡霞。边关大漠呈新月,雪域高原视旧家。"诗句中“西去和亲”的人是

A.文成公主 B.武则天 C.张骞 D.李清照

18.(2023·湖北荆州·统考中考真题)他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。材料反映的史事是( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行 C.遣唐使访华 D.大食人来华

19.(2022·湖北荆州·统考中考真题)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

20.(2023·湖北荆州·统考中考真题)二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。二里头遗址反映出( )

A.夏朝出现阶级分化和等级界限 B.商朝社会贫富分化很严重

C.西周是当时世界上最大的王朝 D.东周的各种社会矛盾激化

21.(2023·湖北荆州·统考中考真题)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了打井和炼铁等技术。这些现象的出现主要得益于( )

A.汉朝科技的进步 B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟 D.中外农业生产水平提升

22.(2022·湖北荆州·统考中考真题)早期中华文明辉煌灿烂,下列朝代中,以创造了青铜器和甲骨文著称的是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.商朝 D.隋朝

23.(2022·湖北荆州·统考中考真题)据统计,唐朝共取士近3万名,平均每年取士约100名;宋朝共取士11万5千余名,平均每年取士约360名。宋朝在科举取士上的做法( )

A.确保了科举取士公平 B.促进了文化教育的昌盛

C.提高了人才选拔标准 D.形成了完备的考试制度

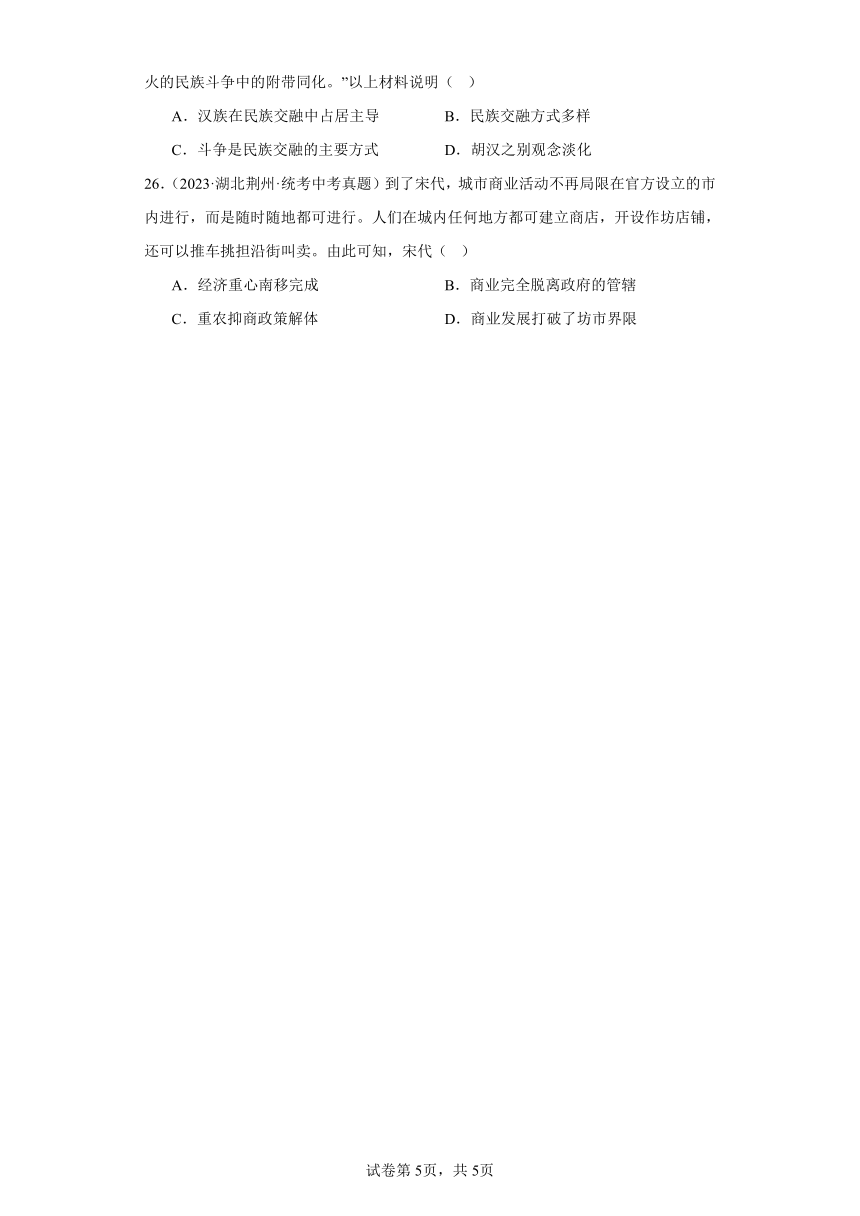

24.(2022·湖北荆州·统考中考真题)如图是反映中国古代采煤技术的一幅插图,来自17世纪初期刊刻的一部科技著作,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。该著作是( )

A.《农政全书》 B.《天工开物》

C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

25.(2023·湖北荆州·统考中考真题)朱绍侯在《中国古代史》中写道:“北方地区的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”以上材料说明( )

A.汉族在民族交融中占居主导 B.民族交融方式多样

C.斗争是民族交融的主要方式 D.胡汉之别观念淡化

26.(2023·湖北荆州·统考中考真题)到了宋代,城市商业活动不再局限在官方设立的市内进行,而是随时随地都可进行。人们在城内任何地方都可建立商店,开设作坊店铺,还可以推车挑担沿街叫卖。由此可知,宋代( )

A.经济重心南移完成 B.商业完全脱离政府的管辖

C.重农抑商政策解体 D.商业发展打破了坊市界限

参考答案:

1.B

【详解】由题干中的“1971年10月28日……这是联合国内一切维护正义的国家多年来进行不懈斗争的结果”,然后结合所学知识可知,为争取恢复合法席位,中华人民共和国进行了长期努力,得到越来越多国家的支持,1971年10月,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,所以B项符合题意;1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”的方针,促进会议圆满成功,所以A项不符合题意;1972年尼克松访华,中美关系开始正常化,所以C项不符合题意;1953年,周恩来在接见印度代表的时候,首次提出和平共处五项原则,所以D项不符合题意。故本题答案为B。

2.A

【详解】为解决香港、澳门和台湾问题,实现祖国统一,邓小平从维护祖国和中华民族根本利益出发,提 出了“一国两制”的伟大构想。故A符合题意;西部大开发的战略主要针对国家西部开放问题,排除B;兴办经济特区是引进外资,不符合祖国统一的信息,排除C;国有企业改革是城市经济体制改革的主要内容,排除D。故选A。

3.B

【详解】据题干及所学知识可知,1953年2月,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》的颁布实施激发了人民的民主意识,B项正确;1956年底对农业、手工业、资本主义工商业的改造的完成,宣告了三大改造的完成,排除A项;1978年中共十一届三中全会的召开吹响了改革开放的号角,排除C项;1953年一五计划的实行标志着工业化建设的开始,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】据题干及所学知识可知,1971年中国重返联合国,1972年美国总统尼克松访华,中美关系改善,从而打破了美国遏制中国而导致的外交僵局,打开了外交的新局面,推动了新中国在70年代迎来了建国后的第二次建交高潮,A项正确;1953年我国首次提出和平共处五项原则,1955年周恩来提出“求同存异”方针促进万隆会议取得圆满成功,时间不符合题意,排除BD项;1954年新中国首次以世界五大国之一的身份参加日内瓦会议,开始步入世界外交舞台,排除C项。故选A项。

5.B

【详解】由材料“1951年,全国人民响应国家号召积极开展捐献飞机大炮、增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。”“全国有2亿多人参加了保卫世界和平的示威游行”结合所学可知,与材料有关的历史事件最有可能是抗美援朝。1950年,中国人民志愿军奔赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国,B项正确;开国大典发生在1949年,排除A项;土地改革与题干无关,排除B项;三大改造1953年开始,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】结合所学知识,2017年,中共十九大在北京召开,在中共十九大上,习近平新时代中国特色社会主义思想被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想,D项正确;中共七大将毛泽东思想确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想,排除A项;中共八大是探索社会主义建设道路的良好开端,排除B项;中共十四大提出必须用邓小平建设有中国特色的社会主义理论武装全党,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】1911年10月10日,武昌起义爆发,武昌起义后大多数省份宣布独立,清王朝统治土崩瓦解,故C符合题意;金田起义标志太平天国运动开始,排除A;北伐战争主要是打倒列强,除军阀,排除B;护国战争是1915年,排除D。故选C。

8.A

【详解】由材料“《论实业所以救亡》”“实业之兴衰,关乎国势之存亡”并结合所学可知,这反映了当时社会的思潮是实业救国。甲午战争后,外国人在华设厂,刺激了中国民族工业的发展,很多人走上了实业救国的道路,A项正确;变法强国与题干无关,排除B项;材料反映的是兴办实业,没有涉及民主共和,排除C项;题干反映的是实业救国没有涉及师夷长技,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】林则徐的名句体现出对国家的社会责任感,谭嗣同的名句体现出台湾被割让的爱国思想,秋瑾的名句体现出救国的思想。三句诗体现出共同思想是爱国主义,故D符合题意;实业救国是通过兴办实业进行救国,排除A;君主立宪是维新派思想主张,排除B;民主共和是辛亥革命倡导的思想,排除C。故选D。

10.C

【详解】.根据题干“红旗越过汀江,直下龙岩上杭,收拾金瓯(金瓯:指国土)一片,分田分地真忙。”可知反映的是“工农武装割据”局面, 毛泽东率领工农革命军在井冈山打士豪,分田地,建立革命改权,开展土地革命和游击战争,才创造了“工农武装割据”的局面,C项正确;秋收起义促进了向农村转移,但不是重要条件,排除A项;进行城市斗争、举行工人暴动都不是“工农武装割据”局面得以形成的重要条件,排除BD项。故选C项。

11.D

【详解】抗日战争中,中国战场抗击和牵制了日军2/3以上的兵力,有力地打击了日本侵略者。日本战败后,向中国投降的日军人数超过了太平洋战场和亚洲其他战场日军投降人数的总和。这些史实说明,抗日战争的中国战场是世界反法西所战争的东方主战场,对世界反法西战争的胜利、维护世界和平作出了巨大贡献,D项正确;材料没有体现敌后战场与正面战场相互配合,排除A项;材料没有体现以抗日民族统一战线为重要前提,排除B项;材料没有涉及地道战和地雷战,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】由材料“对恢复和发展农业有成就的各类生产人员都给予了奖励”“表扬和鼓励了工业方面的得力人员”并结合所学可知,这些举措的目的是激励根据地群众的生产积极性,为抗战提供物资基础。1938年,日本改变策略,加紧进攻敌后抗日根据地,抗日根据地经济出现困难,A项正确;1937年,抗日民族统一战线已经形成,排除B项;武汉会战粉碎日本迅速灭亡中国的企图,排除C项;促进工农业协调发展与题干无关,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】战国时期孟子提出“仁政”和“民本”的思想。材料中孟子、荀子的思想主张都体现出对于百姓的关心和爱护,体现出民本的思想。故D符合题意;材料没有说明选贤的信息,排除A;材料中体现的是民本思想,不是“复古崇礼”,也没有倡导“富国强兵”,排除B和C。故选D。

14.C

【详解】根据材料“汉武帝时期,西汉王朝进一步完善了秦王朝创造的监察制度,加强中央对地方的控制”,结合所学知识可知:西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权。汉武帝建立刺史制度:全国分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟。汉武帝的这一措施加强了中央集权,中央对地方的控制大大加强,强化了皇权,巩固了“大一统”局面。故选项C符合题意;秦朝推行郡县制度,故选项A不符合题意;西周实行分封制度,故选项B不符合题意;隋朝创立科举制度,故选项D不符合题意。故答案为C。

15.B

【详解】宋代海外贸易发达,海外贸易税收成为政府财政收入的重要部分。宋代设置市舶司管理对外贸易。故B符合题意;材料中不是说明农业生产的繁荣,排除A;经济作物种植和南方人口增长与材料中海外贸易信息不符合,排除C和D。故选B。

16.D

【详解】明朝医药学家李时珍编写出药物学著作《本草纲目》,此书采用“目随纲举”编写体例,故以“纲目”名书。结合材料“予开卷细玩,每药标正名为纲,附释名为目,正始也。……李君用心,加惠何勤哉。”可以判断,该书是《本草纲目》,D项正确;唐朝政府编写颁布的《唐本草》,是世界上第一部由国家制定的药典,排除A项;唐朝医学家孙思邈编著的《千金方》,是唐代以前医药学成就的系统总结,被誉为我国最早的一部临床医学百科全书,排除B项;明代徐光启编著的《农政全书》,是中国古代最大的一部农业百科全书,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。故A符合题意;武则天是当时唐朝的皇帝,排除B;张骞是西汉时期通西域的名将,排除C;李清照是南宋词人,排除D。故选A。

18.A

【详解】依据题干材料信息“大明寺的高僧”“东渡日本”“双目失明”,结合所学可知,唐朝高僧鉴真接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,最后终于成功,为中日文化交流做出卓越贡献,A项正确;玄奘西行印度求取佛经,与“日本”无关,排除B项;遣唐使访华与题干材料“东渡日本”不符,排除C项;题干材料没有涉及到大食人,排除D项。故选A项。

19.A

【详解】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融。魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融,A项正确;南宋时期完成经济重心南移,排除B项;科学技术领先世界没有体现“在中华民族发展史上具有极其重要的地位”,排除C项;三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。故选A项。

20.A

【详解】结合所学可知,考古学者在洛阳平原发掘出夏王朝的一座都城遗址——二里头遗址,这里有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,反映出夏朝出现阶级分化和等级界限,A项正确;二里头遗址是夏都城与商朝无关,排除B项;二里头遗址是夏朝都城与西周和东周无关,排除CD项。故选A项。

21.C

【详解】通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域。西域的良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产传入中原,C项正确;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,与汉朝科技进步无关,排除A项;材料反映的现象得益于丝绸之路的开辟,不是西域人对丝织品的追捧,排除B项;题干和中外农业生产水平提升无关,排除D项。故选C项。

22.C

【详解】青铜器出现在原始社会末期,夏朝时种类逐渐增多。商朝是青铜文化的灿烂时期,当时著名的青铜器有司母戊鼎、四羊方尊等。甲骨文是商朝人刻在龟甲和兽骨上的文字。以创造了青铜器和甲骨文著称的朝代是商朝,选项C符合题意。故选:C。

23.B

【详解】据统计,唐朝共取士近3万名,平均每年取士约100名;宋朝共取士11万5千余名,平均每年取士约360名。宋朝在科举取士上的做法促进了文化教育的昌盛。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,B项正确;其余三项材料没有体现,排除ACD项。故选B项。

24.B

【详解】根据材料,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”结合所学知识可知,明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,B项正确;《农政全书》是徐光启的农业著作,排除A项;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除C项;《齐民要术》是贾思勰的农学著作,排除D项。故选B项。

25.B

【详解】根据材料中“各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化”,可以得出,友好交往、统治者的主动政策、民族斗争说明民族交融方式多样,B项正确;材料中没有提到汉族的主导地位,排除A项;材料只是列出“友好交往、统治者的主动政策、民族斗争”等方式,没有体现斗争是民族交融的主要方式,排除C项;材料没有提到胡汉之别观念淡化,排除D项。故选B项。

26.D

【详解】根据材料“宋代,商业活动不再局限于官府设立的市内进行……还可以推车挑担沿街叫卖”可知,宋代商业活动突破了空间限制,坊、市界限已经打破。宋代商业繁荣超过了前代,城市重店铺不断增加,街道及宅巷之内随处可以开设店铺;经商时间不受限制,出现了早市和夜市,D项正确;经济中心南移在南宋最终完成,题干没有涉及,排除A项;商业完全脱离政府的管辖,表述错误,排除B项;重农抑商政策一直都是中国封建王朝最基本的经济指导思想,排除C项。故选D项。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

一、中国现代史

1.(2021·湖北荆州·统考中考真题)1971年10月28日,《人民日报》发表社论《历史潮流不可抗拒》。社论指出,这是联合国内一切维护正义的国家多年来进行不懈斗争的结果。这是大势所趋,人心所向,是任何势力也阻挡不了的历史潮流。社论中的“结果”是指

A.中国促进万隆会议圆满成功

B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美两国关系开始走向正常化

D.中国首次提出和平共处五项原则

2.(2021·湖北荆州·统考中考真题)改革开放以后,为解决历史遗留问题,实现祖国统大业,邓小平集中全党和全国人民的智慧,创造性地提出了

A.“一国两制”的构想 B.西部大开发的战略

C.兴办经济特区的主张 D.国有企业改革的决策

3.(2022·湖北荆州·统考中考真题)1953年2月,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》颁布,这是中国历史上第一部社会主义性质的《选举法》。该《选举法》的颁布实施( )

A.宣告了三大改造的完成 B.激发了人民的民主意识

C.吹响了改革开放的号角 D.标志着工业化建设开始

4.(2022·湖北荆州·统考中考真题)“我们的朋友遍天下”,20世纪70年代,我国迎来了新中国成立后的第二次建交高潮,到1976年,与中国建交的国家达到111个,包括了当时世界上绝大多数的国家。第二次建交高潮出现的主要原因是我国( )

A.外交事业开创了新局面 B.首次提出和平共处五项原则

C.开始步入世界外交舞台 D.促进万隆会议取得圆满成功

5.(2023·湖北荆州·统考中考真题)1951年,全国人民响应国家号召积极开展捐献飞机大炮、增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。五一节前后,全国有2亿多人参加了保卫世界和平的示威游行。与材料有关的历史事件最有可能是( )

A.开国大典 B.抗美援朝 C.土地改革 D.三大改造

6.(2023·湖北荆州·统考中考真题)习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃。它被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想是在( )

A.中共七大 B.中共八大 C.中共十四大 D.中共十九大

二、中国近代史

7.(2021·湖北荆州·统考中考真题)从1911年10月到11月下旬,全国已有湖北、湖南、陕西、江西、山西、云南、浙江、江苏、贵州、安徽、广西、福建、广东等一半以上的省份发动起义,宣布独立,清王朝的统治土崩瓦解。各地纷纷宣布独立是响应

A.金田起义的爆发 B.北伐战争的进行

C.武昌起义的胜利 D.护国战争的发动

8.(2023·湖北荆州·统考中考真题)《东方杂志》第8期转载的文章《论实业所以救亡》指出,“实业之兴衰,关乎国势之存亡”,应发展民族经济以抵御列强的经济侵略。这反映了当时社会的思潮是( )

A.实业救国 B.变法强国 C.民主共和 D.师夷长技

9.(2021·湖北荆州·统考中考真题)从林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,到谭嗣同的“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”,到秋瑾的“拼将十万头颅血,敢把乾坤力挽回”。这些诗句共同体现了中国近代进步人士强烈的

A.实业救国思想 B.君主立宪思想

C.民主共和思想 D.爱国主义思想

10.(2022·湖北荆州·统考中考真题)1929年秋,毛泽东写下诗句:“红旗越过汀江,直下龙岩上杭,收拾金瓯(金瓯:指国土)一片,分田分地真忙。”诗句表明,“工农武装割据”局面得以形成的重要条件是( )

A.发动秋收起义 B.进行城市斗争 C.开展土地革命 D.举行工人暴动

11.(2022·湖北荆州·统考中考真题)抗日战争中,中国战场抗击和牵制了日军2/3以上的兵力,有力地打击了日本侵略者。日本战败后,向中国投降的日军人数超过了太平洋战场和亚洲其他战场日军投降人数的总和。这些史实说明,抗日战争的中国战场( )

A.敌后战场与正面战场相互配合 B.以抗日民族统一战线为重要前提

C.以地道战和地雷战为主要方式 D.是世界反法西所战争的东方主战场

12.(2023·湖北荆州·统考中考真题)1939年1月,陕甘宁边区政府建设厅主持举办第一届农业展览会,对恢复和发展农业有成就的各类生产人员都给予了奖励。5月,在第一届工业展览会上,表扬和鼓励了工业方面的得力人员。这些举措的目的是( )

A.激励根据地群众的生产积极性 B.争取国民党联合抗日

C.粉碎日本迅速灭亡中国的企图 D.促进工农业协调发展

三、中国古代史

13.(2021·湖北荆州·统考中考真题)孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。"荀子说:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。”可见他们都认为政治统治得以巩固的关键因素是

A.选贤举能 B.复古崇礼 C.富国强兵 D.取得民心

14.(2021·湖北荆州·统考中考真题)汉武帝时期,西汉王朝进一步完善了秦王朝创造的监察制度,加强中央对地方的控制。这表现在

A.推行郡县制度 B.实行分封制度

C.建立刺史制度 D.创立科举制度

15.(2021·湖北荆州·统考中考真题)宋代市舶收入,977年为30万缗(音“民”,货币单位),978年为50万缗,1159年为200万缗。这些数据反映了宋代

A.农业生产的繁荣 B.海外贸易的发展

C.经济作物的种植 D.南方人口的增长

16.(2023·湖北荆州·统考中考真题)某书序言写道:“予开卷细玩,每药标正名为纲,附释名为目,正始也。……李君用心,加惠何勤哉。”据此判断,该书是( )

A.《唐本草》 B.《千金方》 C.《农政全书》 D.《本草纲目》

17.(2021·湖北荆州·统考中考真题)唐朝时期,和亲成为民族交融的重要表现,颂扬这一历史佳话的诗句有:“西去和亲戈壁沙,香车泪洒故乡霞。边关大漠呈新月,雪域高原视旧家。"诗句中“西去和亲”的人是

A.文成公主 B.武则天 C.张骞 D.李清照

18.(2023·湖北荆州·统考中考真题)他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。材料反映的史事是( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行 C.遣唐使访华 D.大食人来华

19.(2022·湖北荆州·统考中考真题)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

20.(2023·湖北荆州·统考中考真题)二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。二里头遗址反映出( )

A.夏朝出现阶级分化和等级界限 B.商朝社会贫富分化很严重

C.西周是当时世界上最大的王朝 D.东周的各种社会矛盾激化

21.(2023·湖北荆州·统考中考真题)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了打井和炼铁等技术。这些现象的出现主要得益于( )

A.汉朝科技的进步 B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟 D.中外农业生产水平提升

22.(2022·湖北荆州·统考中考真题)早期中华文明辉煌灿烂,下列朝代中,以创造了青铜器和甲骨文著称的是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.商朝 D.隋朝

23.(2022·湖北荆州·统考中考真题)据统计,唐朝共取士近3万名,平均每年取士约100名;宋朝共取士11万5千余名,平均每年取士约360名。宋朝在科举取士上的做法( )

A.确保了科举取士公平 B.促进了文化教育的昌盛

C.提高了人才选拔标准 D.形成了完备的考试制度

24.(2022·湖北荆州·统考中考真题)如图是反映中国古代采煤技术的一幅插图,来自17世纪初期刊刻的一部科技著作,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。该著作是( )

A.《农政全书》 B.《天工开物》

C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

25.(2023·湖北荆州·统考中考真题)朱绍侯在《中国古代史》中写道:“北方地区的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”以上材料说明( )

A.汉族在民族交融中占居主导 B.民族交融方式多样

C.斗争是民族交融的主要方式 D.胡汉之别观念淡化

26.(2023·湖北荆州·统考中考真题)到了宋代,城市商业活动不再局限在官方设立的市内进行,而是随时随地都可进行。人们在城内任何地方都可建立商店,开设作坊店铺,还可以推车挑担沿街叫卖。由此可知,宋代( )

A.经济重心南移完成 B.商业完全脱离政府的管辖

C.重农抑商政策解体 D.商业发展打破了坊市界限

参考答案:

1.B

【详解】由题干中的“1971年10月28日……这是联合国内一切维护正义的国家多年来进行不懈斗争的结果”,然后结合所学知识可知,为争取恢复合法席位,中华人民共和国进行了长期努力,得到越来越多国家的支持,1971年10月,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,所以B项符合题意;1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”的方针,促进会议圆满成功,所以A项不符合题意;1972年尼克松访华,中美关系开始正常化,所以C项不符合题意;1953年,周恩来在接见印度代表的时候,首次提出和平共处五项原则,所以D项不符合题意。故本题答案为B。

2.A

【详解】为解决香港、澳门和台湾问题,实现祖国统一,邓小平从维护祖国和中华民族根本利益出发,提 出了“一国两制”的伟大构想。故A符合题意;西部大开发的战略主要针对国家西部开放问题,排除B;兴办经济特区是引进外资,不符合祖国统一的信息,排除C;国有企业改革是城市经济体制改革的主要内容,排除D。故选A。

3.B

【详解】据题干及所学知识可知,1953年2月,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》的颁布实施激发了人民的民主意识,B项正确;1956年底对农业、手工业、资本主义工商业的改造的完成,宣告了三大改造的完成,排除A项;1978年中共十一届三中全会的召开吹响了改革开放的号角,排除C项;1953年一五计划的实行标志着工业化建设的开始,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】据题干及所学知识可知,1971年中国重返联合国,1972年美国总统尼克松访华,中美关系改善,从而打破了美国遏制中国而导致的外交僵局,打开了外交的新局面,推动了新中国在70年代迎来了建国后的第二次建交高潮,A项正确;1953年我国首次提出和平共处五项原则,1955年周恩来提出“求同存异”方针促进万隆会议取得圆满成功,时间不符合题意,排除BD项;1954年新中国首次以世界五大国之一的身份参加日内瓦会议,开始步入世界外交舞台,排除C项。故选A项。

5.B

【详解】由材料“1951年,全国人民响应国家号召积极开展捐献飞机大炮、增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。”“全国有2亿多人参加了保卫世界和平的示威游行”结合所学可知,与材料有关的历史事件最有可能是抗美援朝。1950年,中国人民志愿军奔赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国,B项正确;开国大典发生在1949年,排除A项;土地改革与题干无关,排除B项;三大改造1953年开始,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】结合所学知识,2017年,中共十九大在北京召开,在中共十九大上,习近平新时代中国特色社会主义思想被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想,D项正确;中共七大将毛泽东思想确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想,排除A项;中共八大是探索社会主义建设道路的良好开端,排除B项;中共十四大提出必须用邓小平建设有中国特色的社会主义理论武装全党,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】1911年10月10日,武昌起义爆发,武昌起义后大多数省份宣布独立,清王朝统治土崩瓦解,故C符合题意;金田起义标志太平天国运动开始,排除A;北伐战争主要是打倒列强,除军阀,排除B;护国战争是1915年,排除D。故选C。

8.A

【详解】由材料“《论实业所以救亡》”“实业之兴衰,关乎国势之存亡”并结合所学可知,这反映了当时社会的思潮是实业救国。甲午战争后,外国人在华设厂,刺激了中国民族工业的发展,很多人走上了实业救国的道路,A项正确;变法强国与题干无关,排除B项;材料反映的是兴办实业,没有涉及民主共和,排除C项;题干反映的是实业救国没有涉及师夷长技,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】林则徐的名句体现出对国家的社会责任感,谭嗣同的名句体现出台湾被割让的爱国思想,秋瑾的名句体现出救国的思想。三句诗体现出共同思想是爱国主义,故D符合题意;实业救国是通过兴办实业进行救国,排除A;君主立宪是维新派思想主张,排除B;民主共和是辛亥革命倡导的思想,排除C。故选D。

10.C

【详解】.根据题干“红旗越过汀江,直下龙岩上杭,收拾金瓯(金瓯:指国土)一片,分田分地真忙。”可知反映的是“工农武装割据”局面, 毛泽东率领工农革命军在井冈山打士豪,分田地,建立革命改权,开展土地革命和游击战争,才创造了“工农武装割据”的局面,C项正确;秋收起义促进了向农村转移,但不是重要条件,排除A项;进行城市斗争、举行工人暴动都不是“工农武装割据”局面得以形成的重要条件,排除BD项。故选C项。

11.D

【详解】抗日战争中,中国战场抗击和牵制了日军2/3以上的兵力,有力地打击了日本侵略者。日本战败后,向中国投降的日军人数超过了太平洋战场和亚洲其他战场日军投降人数的总和。这些史实说明,抗日战争的中国战场是世界反法西所战争的东方主战场,对世界反法西战争的胜利、维护世界和平作出了巨大贡献,D项正确;材料没有体现敌后战场与正面战场相互配合,排除A项;材料没有体现以抗日民族统一战线为重要前提,排除B项;材料没有涉及地道战和地雷战,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】由材料“对恢复和发展农业有成就的各类生产人员都给予了奖励”“表扬和鼓励了工业方面的得力人员”并结合所学可知,这些举措的目的是激励根据地群众的生产积极性,为抗战提供物资基础。1938年,日本改变策略,加紧进攻敌后抗日根据地,抗日根据地经济出现困难,A项正确;1937年,抗日民族统一战线已经形成,排除B项;武汉会战粉碎日本迅速灭亡中国的企图,排除C项;促进工农业协调发展与题干无关,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】战国时期孟子提出“仁政”和“民本”的思想。材料中孟子、荀子的思想主张都体现出对于百姓的关心和爱护,体现出民本的思想。故D符合题意;材料没有说明选贤的信息,排除A;材料中体现的是民本思想,不是“复古崇礼”,也没有倡导“富国强兵”,排除B和C。故选D。

14.C

【详解】根据材料“汉武帝时期,西汉王朝进一步完善了秦王朝创造的监察制度,加强中央对地方的控制”,结合所学知识可知:西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权。汉武帝建立刺史制度:全国分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟。汉武帝的这一措施加强了中央集权,中央对地方的控制大大加强,强化了皇权,巩固了“大一统”局面。故选项C符合题意;秦朝推行郡县制度,故选项A不符合题意;西周实行分封制度,故选项B不符合题意;隋朝创立科举制度,故选项D不符合题意。故答案为C。

15.B

【详解】宋代海外贸易发达,海外贸易税收成为政府财政收入的重要部分。宋代设置市舶司管理对外贸易。故B符合题意;材料中不是说明农业生产的繁荣,排除A;经济作物种植和南方人口增长与材料中海外贸易信息不符合,排除C和D。故选B。

16.D

【详解】明朝医药学家李时珍编写出药物学著作《本草纲目》,此书采用“目随纲举”编写体例,故以“纲目”名书。结合材料“予开卷细玩,每药标正名为纲,附释名为目,正始也。……李君用心,加惠何勤哉。”可以判断,该书是《本草纲目》,D项正确;唐朝政府编写颁布的《唐本草》,是世界上第一部由国家制定的药典,排除A项;唐朝医学家孙思邈编著的《千金方》,是唐代以前医药学成就的系统总结,被誉为我国最早的一部临床医学百科全书,排除B项;明代徐光启编著的《农政全书》,是中国古代最大的一部农业百科全书,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。故A符合题意;武则天是当时唐朝的皇帝,排除B;张骞是西汉时期通西域的名将,排除C;李清照是南宋词人,排除D。故选A。

18.A

【详解】依据题干材料信息“大明寺的高僧”“东渡日本”“双目失明”,结合所学可知,唐朝高僧鉴真接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,最后终于成功,为中日文化交流做出卓越贡献,A项正确;玄奘西行印度求取佛经,与“日本”无关,排除B项;遣唐使访华与题干材料“东渡日本”不符,排除C项;题干材料没有涉及到大食人,排除D项。故选A项。

19.A

【详解】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融。魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融,A项正确;南宋时期完成经济重心南移,排除B项;科学技术领先世界没有体现“在中华民族发展史上具有极其重要的地位”,排除C项;三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。故选A项。

20.A

【详解】结合所学可知,考古学者在洛阳平原发掘出夏王朝的一座都城遗址——二里头遗址,这里有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,反映出夏朝出现阶级分化和等级界限,A项正确;二里头遗址是夏都城与商朝无关,排除B项;二里头遗址是夏朝都城与西周和东周无关,排除CD项。故选A项。

21.C

【详解】通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域。西域的良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产传入中原,C项正确;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,与汉朝科技进步无关,排除A项;材料反映的现象得益于丝绸之路的开辟,不是西域人对丝织品的追捧,排除B项;题干和中外农业生产水平提升无关,排除D项。故选C项。

22.C

【详解】青铜器出现在原始社会末期,夏朝时种类逐渐增多。商朝是青铜文化的灿烂时期,当时著名的青铜器有司母戊鼎、四羊方尊等。甲骨文是商朝人刻在龟甲和兽骨上的文字。以创造了青铜器和甲骨文著称的朝代是商朝,选项C符合题意。故选:C。

23.B

【详解】据统计,唐朝共取士近3万名,平均每年取士约100名;宋朝共取士11万5千余名,平均每年取士约360名。宋朝在科举取士上的做法促进了文化教育的昌盛。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,B项正确;其余三项材料没有体现,排除ACD项。故选B项。

24.B

【详解】根据材料,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”结合所学知识可知,明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,B项正确;《农政全书》是徐光启的农业著作,排除A项;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除C项;《齐民要术》是贾思勰的农学著作,排除D项。故选B项。

25.B

【详解】根据材料中“各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化”,可以得出,友好交往、统治者的主动政策、民族斗争说明民族交融方式多样,B项正确;材料中没有提到汉族的主导地位,排除A项;材料只是列出“友好交往、统治者的主动政策、民族斗争”等方式,没有体现斗争是民族交融的主要方式,排除C项;材料没有提到胡汉之别观念淡化,排除D项。故选B项。

26.D

【详解】根据材料“宋代,商业活动不再局限于官府设立的市内进行……还可以推车挑担沿街叫卖”可知,宋代商业活动突破了空间限制,坊、市界限已经打破。宋代商业繁荣超过了前代,城市重店铺不断增加,街道及宅巷之内随处可以开设店铺;经商时间不受限制,出现了早市和夜市,D项正确;经济中心南移在南宋最终完成,题干没有涉及,排除A项;商业完全脱离政府的管辖,表述错误,排除B项;重农抑商政策一直都是中国封建王朝最基本的经济指导思想,排除C项。故选D项。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录