内蒙赤峰三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-04综合题 (含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙赤峰三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-04综合题 (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 664.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 14:31:46 | ||

图片预览

文档简介

内蒙赤峰三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-04综合题

一、综合题

1.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料 汉高祖刘邦和他的许多文臣武将,绝大多数都是在反秦斗争中涌现出来的社会底层人物,即所谓“布衣”,汉初朝廷形成了后世称道的“布农将相之局”。汉高祖登基后,颁布了一系列诏令:让士兵复原还乡从事生产;把卖身作为奴隶的人恢复为平民;把田租的税率规定为十五税一。汉文帝(汉高祖第四子)即位后,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑,减轻摇役,将原来每年服役一个月改为“三年而一事”。汉景帝(汉文帝长子)在位时,将田租由十五税一减为三十税一,从此成为汉朝税率的定制。

——摘编自中国历史七年级下册《教师教学用书》

(1)材料中汉初统治者采取的这些措施统称为什么政策?这一政策导致哪一治世局面的出现?

(2)根据材料结合所学知识,分析概括汉初统治者推行这些政策的原因。(写出两点即可)

2.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)在近代挽救民族危亡的过程中,中华民族逐渐觉醒,阅读下列材料,回答问题。

材料一 1840年鸦片战争爆发,魏源投笔从戎参加浙东抗英战役,他接受林则徐的嘱托,于1842年编写《海国图志》一书,书中倡导学习西方科学技术,提出“师夷长技以制夷”的中心思想,书中还介绍了英美民生制度。《海国图志》共印刷了几千本,但反映清淡,三年才卖出一本。许多守旧大臣更是恶毒攻击,告诉皇帝,模仿秦始皇将这一类的书籍全部焚毁。

——摘编自胡乐凯《评魏源的海国图志》

材料二 1894 年,甲午海战中国惨败,曾留学英国的严复根据中国社会的需求,翻译了英国生物学家赫胥黎《进化论与伦理学》(译名《天演论》)。这部译著宣传了“物竞天择,适者生存”的优胜劣汰进化论观点,严复对原作通行了再创作,呼吁变革图强,断定因循守旧将会亡国灭种。《天演论》1896年译成出版后,不上几年,使风行到全国,发行的版本达三十多种,有的学校以《天演论》为教材。

——摘编自任朝光《中国近代通史》

材料三 据统计,运动波及全国20 多个省的100多个城市,处于抗争中心的山东,长期遭受日本侵略的东北和上海郊区等地的农民也参加了斗争。除少数亲日派当权者外,青年学生、知识分子、工人阶级、工商业者等等几乎所有的城市居民都不同程度地卷入了五四运动的浪潮。

——摘编自李东朗《五四运动与民族意识的空前觉醒》

材料四 从两年前这一天起……东亚病夫居然奋起了,睡狮果然醒了。从前只有一大块沃土,一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了。从前中国在若有若无之间,现在确乎是有了。从两年前的这一天看,我们不但有光荣的古代,而且有光荣的现代;不但有光荣的现代,而且有光荣的将来无穷的世代。

——摘编自朱自清《这一天》(1939年7月7日)

问题:参照“答题示例”,从以上材料反映出的史实中推导出四个结论。(提示:可以从一则材料推导结论,也可以综合多则材料推导结论;重复“答题示例”所例举的结论不得分)

“答题示例”:

示例一:材料一中《海国图志》一书“反映清淡”,说明鸦片战争后的一段时期,大多数中国人的思想依然封闭、保守和落后。

示例二:材料一中的《海国图志》遭到“恶毒攻击”,说明当时中国的守旧势力根深蒂固,向西方学习举步艰难。

示例三:《海国图志》的冷遇、《天演论》的热销、五四运动民众的参与、抗日战争全民族的抗战,体现了中华民族觉醒是一个渐进的过程。

3.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)人类同“疫情”的抗争从未停止过,阅读下列材料,回答问题。

材料一 黑死病(亦称鼠疫)在欧洲大流行期是1347年至1351年,但仅仅这五个年头就导致约2500万人死亡,占当时欧洲人口的1/3或至1/2,很多镇甚至是全员灭绝。触目惊心的死亡景象让幸存者开始庆幸劫后余生,重新思考生存的意义,特别是城市里富裕的商人和银行家从中世纪对灵魂得救的全神贯注,转向渴望用他们获取的金钱去谋取城市积极的生活和享受观世的快乐。

——摘编自彼得·勃鲁董尔《死神的胜利》

(1)根据材料一概括“黑死病”带来的社会危害,并指出此“疫情”催生了欧洲哪一思想运动。

材料二 欧洲殖民者对天花的免疫力较强,死于天花的人很少。而当他们踏上美洲后,天花迅即在当地的印第安人中传播……1521年,中美洲阿兹特克文明在当地印第安人顽强抵抗之后,被西班牙殖民者摧毁,在被包围的阿兹特克首都中,天花使得人口从原来的30万锐减到15万,活着的人也大多染病,最终被殖民军攻陷。上百座桥梁连接起来的宏伟都城特诺奇蒂特兰,被夷为平地。在血与火的浩劫之上建立了墨西哥城……如果不是天花,再多的马匹和枪炮也不可能让只有900人的西班牙殖民军征服墨西哥。

——摘编自李建中《世纪大疫情》

(2)结合所学知识,指出导致“天花”传至美洲的世界历史上两件大事。根据材料二,归纳概括“天花”在美洲流行造成的影响,(6分,写出两点即可)

材料三 新冠肺炎疫情的发生再次表明,人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代,这样的重大突发事件不会是最后一次,各种传统安全和非传统安全问题还会带来新的考验。国际社会必须树立人类命运共同体意识,守望相助,携手应对风险挑战,共建美好地球家园。

——摘自习近平同联合国秘书长古特雷斯通电话内容

(3)材料三体现了怎样的思想理念?

4.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)中华民族在不断演进中形成多元一体的历史发展格局。阅读材料,回答问题。

材料一 秦皇一死,秦帝国荡然无存,可是他统一中国的功绩并不因之而湮灭。不出10年之内一个新朝代继之勃兴,兹后汉朝延续达400年,在公元前后各经历约200年,全盛时管辖的人口约6000万,足可与罗马帝国相比拟,就是从所控制地域和存在的时间上讲,两个帝国也可以相提并论,只是中国方面内在的凝聚力,非西方所能望其项背。

——黄仁宇《中国大历史》

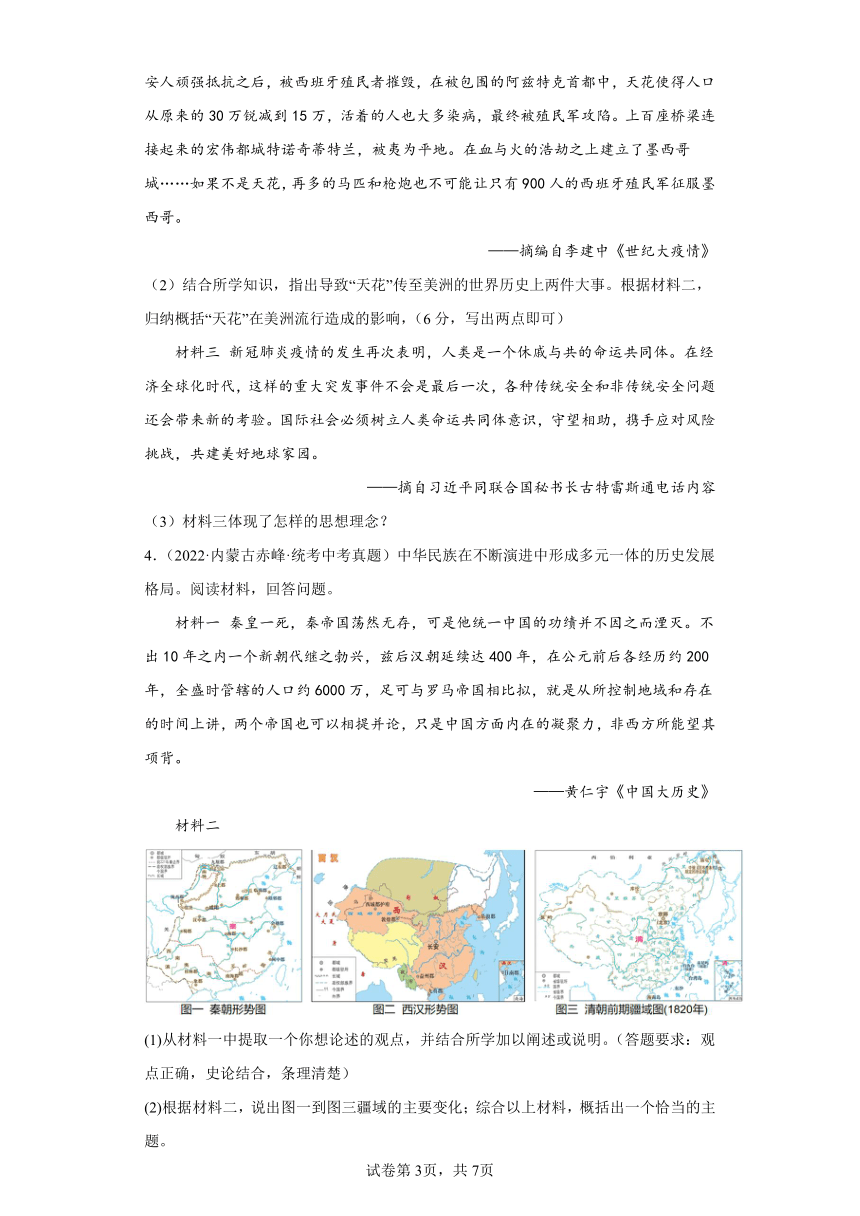

材料二

(1)从材料一中提取一个你想论述的观点,并结合所学加以阐述或说明。(答题要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

(2)根据材料二,说出图一到图三疆域的主要变化;综合以上材料,概括出一个恰当的主题。

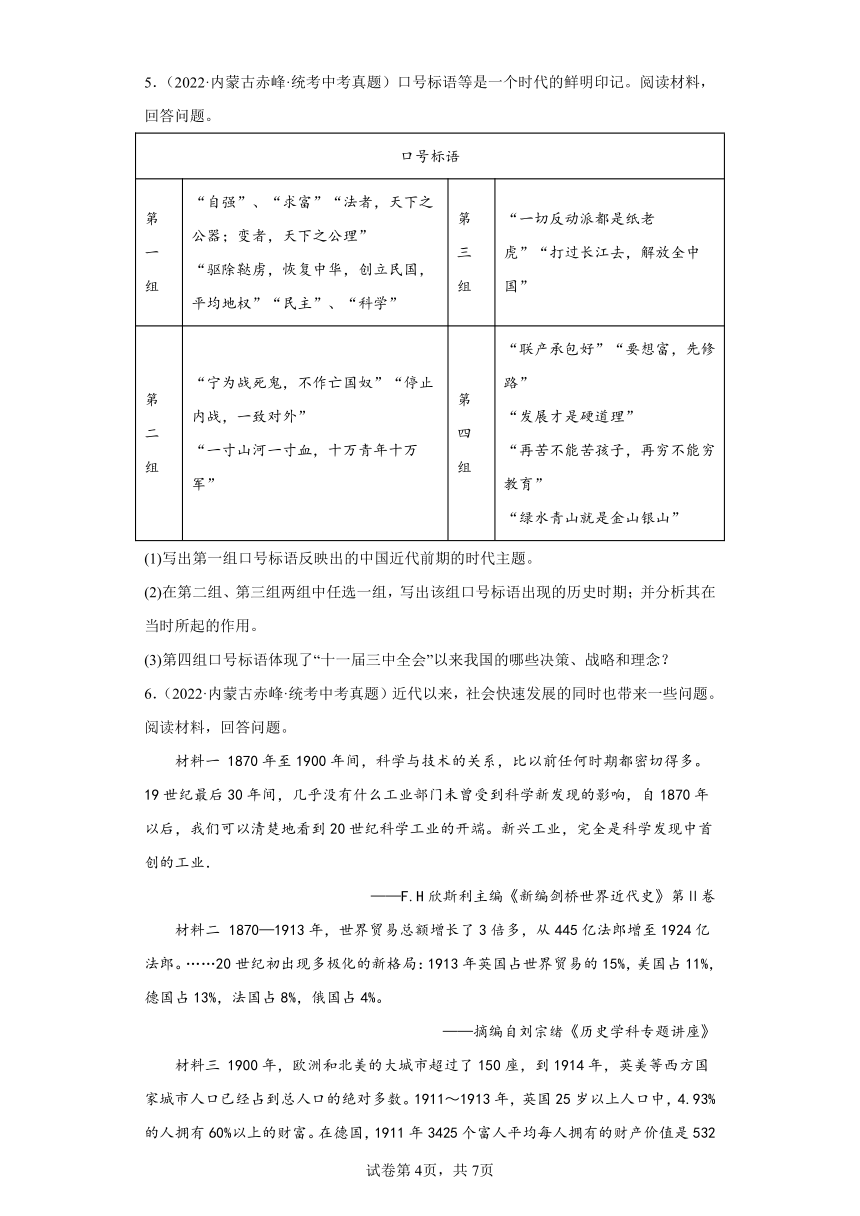

5.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)口号标语等是一个时代的鲜明印记。阅读材料,回答问题。

口号标语

第一组 “自强”、“求富”“法者,天下之公器;变者,天下之公理”“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”“民主”、“科学” 第三组 “一切反动派都是纸老虎”“打过长江去,解放全中国”

第二组 “宁为战死鬼,不作亡国奴”“停止内战,一致对外”“一寸山河一寸血,十万青年十万军” 第四组 “联产承包好”“要想富,先修路”“发展才是硬道理”“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”“绿水青山就是金山银山”

(1)写出第一组口号标语反映出的中国近代前期的时代主题。

(2)在第二组、第三组两组中任选一组,写出该组口号标语出现的历史时期;并分析其在当时所起的作用。

(3)第四组口号标语体现了“十一届三中全会”以来我国的哪些决策、战略和理念?

6.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)近代以来,社会快速发展的同时也带来一些问题。阅读材料,回答问题。

材料一 1870年至1900年间,科学与技术的关系,比以前任何时期都密切得多。19世纪最后30年间,几乎没有什么工业部门未曾受到科学新发现的影响,自1870年以后,我们可以清楚地看到20世纪科学工业的开端。新兴工业,完全是科学发现中首创的工业.

——F.H欣斯利主编《新编剑桥世界近代史》第Ⅱ卷

材料二 1870—1913年,世界贸易总额增长了3倍多,从445亿法郎增至1924亿法郎。……20世纪初出现多极化的新格局:1913年英国占世界贸易的15%,美国占11%,德国占13%,法国占8%,俄国占4%。

——摘编自刘宗绪《历史学科专题讲座》

材料三 1900年,欧洲和北美的大城市超过了150座,到1914年,英美等西方国家城市人口已经占到总人口的绝对多数。1911~1913年,英国25岁以上人口中,4.93%的人拥有60%以上的财富。在德国,1911年3425个富人平均每人拥有的财产价值是532万马克,另外161万人的人均财产价值只有2.3万马克,最贫困人口尚不在此列。

——摘编自《世界文明史》

(1)写出与以上材料反映的历史现象密切相关的世界历史大事。

(2)根据材料二、三归纳概括这个大事产生的影响。

(3)通过以上材料和问题,我们能得出哪些认识?

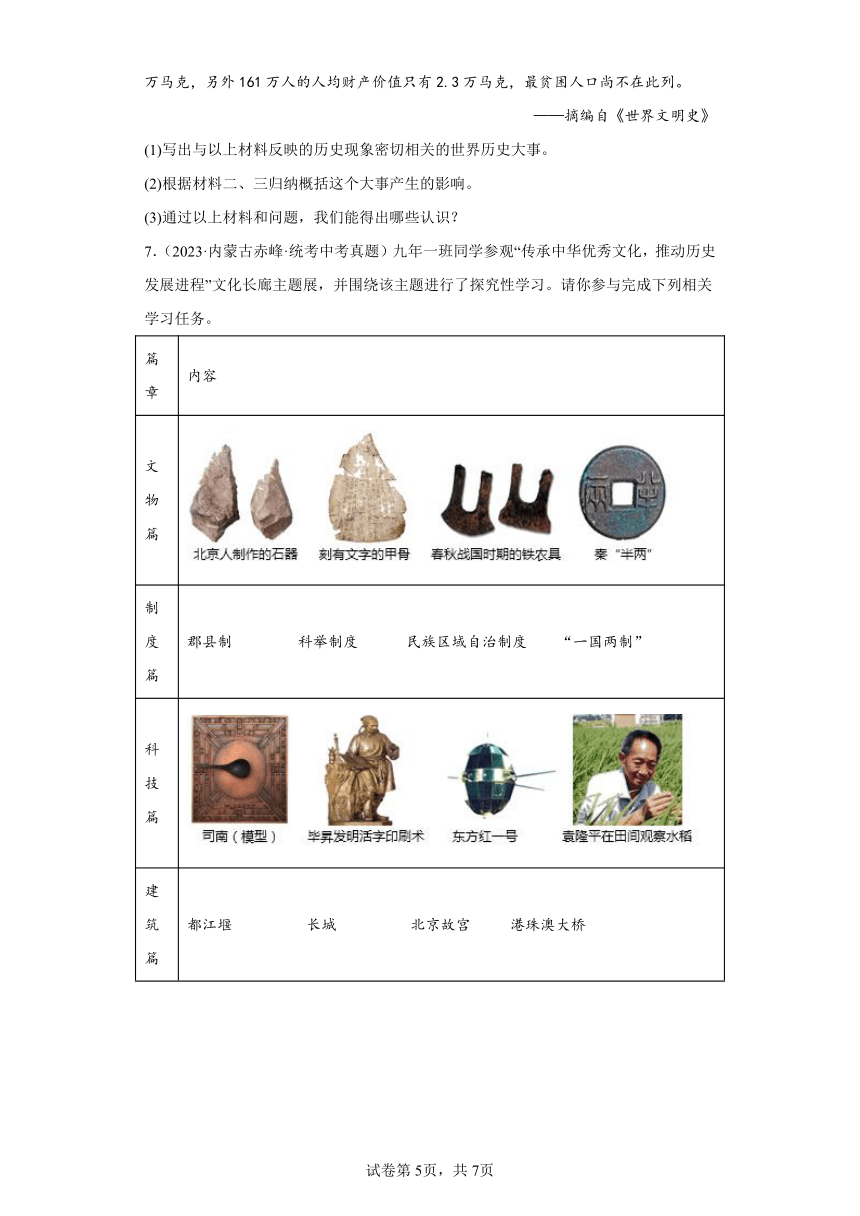

7.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)九年一班同学参观“传承中华优秀文化,推动历史发展进程”文化长廊主题展,并围绕该主题进行了探究性学习。请你参与完成下列相关学习任务。

篇章 内容

文物篇

制度篇 郡县制 科举制度 民族区域自治制度 “一国两制”

科技篇

建筑篇 都江堰 长城 北京故宫 港珠澳大桥

人物篇

(1)文物蕴含着丰富的历史信息。请从“文物篇”中任选一个,描述该文物所蕴含的历史信息。

(2)从其它篇章可以提炼出如下主题:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”。

请你从中选取一个主题,结合相关篇章内容提取史实(至少三个),围绕该主题加以论述。(要求:史论结合,条理清楚,符合逻辑)

8.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)弘扬中国精神,创新中国发展,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。请你结合所学知识,完成下列问题。

材料一 1840年以后,意识到落后的中华民族求知若渴,四处寻找老师,学习美国、日本、苏联等不少国家,最后还是通过走“中国特色”的道路,实现了跨越式发展。这足以表明,强调“中国特色”在解决自身问题上,不仅具有必要性,更具有可行性。

——摘编自顾骏《大国方略:中国怎样走向世界》

材料二 以1949年为节点……60年间,中国实现了从半殖民地半封建社会到人民当家作主新社会的历史性转变;从新民主主义社会到社会主义社会的历史性转变;从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变;从高度集中的计划经济体制到明确提出建立社会主义市场经济体制的历史性转变;从封闭半封闭到迈出对外开放步伐的历史性转变。中国,在“北京时间”跳跃的数字中迈开奋进的脚步。

——摘编自《人民日报:世界通过“北京时间”感受“中国奇迹”》

(1)根据材料一,写出1840年以后,中国“四处寻找老师”的几件大事和带领中国人民走“中国特色”道路的主要领导人。

(2)从材料二中选取一个“历史性转变”,并简述该转变。

(3)结合上述材料,说明“历史性转变”与“中国特色”道路二者之间的关系。

9.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)某校历史宣传小组设计一张主题为“人类文明交相辉映,地球家园和谐共生”的海报,在选取相关板块材料时出现争议。请你结合所学知识,完成下列问题。

【农业文明】

材料一 农业生产最早兴起于亚洲,为亚洲文明领先于世界其他地方奠定了物质基础。考古学家们在今天伊拉克北部的耶莫地区发现,在距今约9000年前这里的人们已种植大麦、小麦、小扁豆等农作物,在浙江河姆渡遗址也发现了世界上最早的稻谷遗存。

——摘编自王灵桂、徐轶杰《亚洲文明的历史性贡献与新时代亚洲文明观的构建》

【工业文明】

材料二 与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,劳工阶层的壮大增加了对工业产品的需求。工业化过程中的社会经历了生产力的飞速发展,大量高质量低价格的商品被生产出来,生产力的发展转变为物质生活水平的提高。

——摘编自[美]杰里·本特利等著,魏风莲译:《新全球史:文明的传承与交流》

【文明互鉴】

材料三 交流互鉴是文明发展的本质要求。……文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的。我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。

——摘编自习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲》

(1)根据材料一,指出其入选【农业文明】板块的理由。

(2)材料二入选【工业文明】板块,有人赞成,有人反对。你支持哪方观点,请根据材料二,从工业革命影响的角度作出简要说明。

(3)根据材料三,概括回答:怎样才能更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进。

参考答案:

1.(1)休养生息政策;文景之治。

(2)原因:①秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。②多年战乱的影响,社会面临诸多的困难,如经济萧条,百姓生活贫困等。③为了稳定社会局面,巩固新王朝。

【详解】(1)政策:材料“让士兵复原还乡从事生产;把卖身作为奴隶的人恢复为平民;把田租的税率规定为十五税一”体现的是休养生息的政策。局面:结合所学知识可知,汉文帝和汉景帝面对经济凋敝的现状,采取休养生息的政策,促进了“文景之治”的出现。

(2)原因:根据材料“ 汉高祖刘邦和他的许多文臣武将,绝大多数都是在反秦斗争中涌现出来的社会底层人物”和所学知识可知,可从当时社会环境的动荡、统治阶级的出身、恢复经济的需要及巩固统治等角度进行分析即可。

2.材料一中《海国图志》一书提出“师夷长技以制夷”的思想,在洋务运动中得到实践。

材料二中《天演论》呼吁变革图强,推动了维新变法思想的宣传。

材料三中的五四运动波及范围广,参与阶层多,促成了民族意识的空前觉醒。

材料四的《这一天》指的是1937年7月7日的七七事变,觉醒的中国人民开始了全民族抗战。

【详解】根据材料“于1842年编写《海国图志》一书,书中倡导学习西方科学技术,提出‘师夷长技以制夷’的中心思想”和所学知识可知,材料一中《海国图志》一书提出“师夷长技以制夷”的思想,在洋务运动中得到实践;根据材料“这部译著宣传了‘物竞天择,适者生存’的优胜劣汰进化论观点,严复对原作通行了再创作,呼吁变革图强,断定因循守旧将会亡国灭种”和所学知识可知,材料二中《天演论》呼吁变革图强,推动了维新变法思想的宣传;根据材料“青年学生、知识分子、工人阶级、工商业者等等几乎所有的城市居民都不同程度地卷入了五四运动的浪潮”和所学知识可知,材料三中的五四运动波及范围广,参与阶层多,促成了民族意识的空前觉醒;根据材料“从前只有一大块沃土,一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了”“1939年7月7日”和所学知识可知,材料四的《这一天》指的是1937年7月7日的七七事变,觉醒的中国人民开始了全民族抗战。

3.(1)“黑死病”造成了欧洲人口锐减,劫后余生的人们重新思考生存的意义,催生了文艺复兴运动的开展。

(2)新航路的开辟;欧洲殖民者对美洲的殖民扩张和掠夺(三角贸易)。影响:“天花”在美洲流行造成印第安人人口的锐减,便利了欧洲殖民者的征服活动,破坏了古老的印第安文明。

(3)构建人类命运共同体。

【详解】(1)危害及运动:根据材料“但仅仅这五个年头就导致约2500万人死亡,占当时欧洲人口的1/3或至1/2,很多镇甚至是全员灭绝”“触目惊心的死亡景象让幸存者开始庆幸劫后余生,重新思考生存的意义”可归纳出“黑死病”造成了欧洲人口锐减,劫后余生的人们重新思考生存的意义,催生了文艺复兴运动的开展。

(2)大事:根据材料“而当他们踏上美洲后,天花迅即在当地的印第安人中传播……”和所学知识可知,这主要和新航路开辟后引发的欧洲早期殖民扩张有关,同美洲地区建立起了联系。影响:根据材料“天花使得人口从原来的30万锐减到15万”可归纳出“天花”在美洲流行造成印第安人人口的锐减;根据材料“如果不是天花,再多的马匹和枪炮也不可能让只有900人的西班牙殖民军征服墨西哥”可归纳出便利了欧洲殖民者的征服活动,破坏了古老的印第安文明。

(3)理念:结合所学知识可知,人类命运共同体旨在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展。人类只有一个地球,各国共处一个世界,要倡导“人类命运共同体”意识。因此材料“国际社会必须树立人类命运共同体意识,守望相助,携手应对风险挑战,共建美好地球家园”体现的是构建人类命运共同体。

4.(1)中央集权制度的创立和完善。公元前221年,嬴政灭掉东方六国,建立秦朝,为巩固统治,秦朝创立中央集权制度,包括中央实行三公九卿制和地方实行郡县制;西汉沿用秦朝创立的中央集权制度,颁布推恩令,建立刺史制度,加强中央对地方的控制。

(2)疆域不断扩大;统一的多民族国家的巩固与发展。

【分析】本题考查秦汉时期巩固统一的措施,清朝的疆域等相关史实。

【详解】(1)从材料一中提取的观点为中央集权制度的创立和完善。根据材料一的内容和所学知识可知,公元前221年,嬴政灭掉东方六国,建立秦朝,为巩固统治,秦朝创立中央集权制度,包括中央实行三公九卿制和地方实行郡县制;西汉沿用秦朝创立的中央集权制度,颁布推恩令,建立刺史制度,加强中央对地方的控制。可以提取其他的论点,只要论述合理即可。

(2)根据材料二可知,从图一的秦朝形势图,到图二的西汉形势图,最后到图三的清朝前期疆域图,最主要的变化是疆域的不断扩大。根据材料一秦汉大一统王朝的建立和巩固,材料二大一统王朝疆域的不断扩大可知,主题可以概括为统一的多民族国家的巩固与发展。

5.(1)近代化的探索。

(2)选第二章:抗日战争;号召国共两党合作,全体国民团结一致打败日本帝国主义。选第三组:解放战争;鼓舞了全国人民的革命斗志,推动人民解放军取得了解放战争的胜利等。

(3)家庭联产承包责任制、优先发展交通和教育事业、把工作中心转移到经济建设上来、注重生态文明建设等。

【详解】(1)第一组口号标语“自强”、“求富”反映的是洋务运动的口号;“法者,天下之公器;变者,天下之公理”是资产阶级维新派维新变法的口号;“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”是资产阶级革命派的革命口号;“民主”、“科学”是新文化运动的口号,从中可以反映出的中国近代前期的时代主题是近代化的探索。

(2)首先要选择一组,然后进行说明,如选择第三组,该组口号标语出现的历史时期是解放战争,其有当时所起的作用有鼓舞了全国人民的革命斗志,推动人民解放军取得了解放战争的胜利等。

(3)根据第四组口号标语“联产承包好”可知体现了“十一届三中全会”以来家庭联产承包责任制;“要想富,先修路”、“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”体现出优先发展交通和教育事业;根据“发展才是硬道理”可知把工作中心转移到经济建设上来;“绿水青山就是金山银山”体现出注重生态文明建设等。

6.(1)第二次工业革命。

(2)促进了世界贸易的增长、多极化的出现;城市化进程加快、贫富分化加剧。

(3)科学技术是一把双刃剑。科技革命极大地促进了人类社会的进步,改善了人们的生活。同时也带来了负面影响。

【详解】(1)根据材料一“1870年至1900年间,科学与技术的关系,比以前任何时期都密切得多……”结合其中的时间和现象可知与以上材料反映的历史现象密切相关的世界历史大事是第二次工业革命。第二次工业革命开始于19世纪六七十年代开始,19世纪未20世纪初完成。

(2)根据材料二“1870—1913年,世界贸易总额增长了3倍多,从445亿法郎增至1924亿法郎。……20世纪初出现多极化的新格局”反映出第二次工业革命促进了世界贸易的增长、多极化的出现;根据材料三“到1914年,英美等西方国家城市人口已经占到总人口的绝对多数。”反映出城市化进程加快;根据材料三“4.93%的人拥有60%以上的财富。在德国,1911年3425个富人平均每人拥有的财产价值是532万马克,另外161万人的人均财产价值只有2.3万马克,最贫困人口尚不在此列。”可知第二次工业革命导致贫富分化加剧。

(3)本题为开放性题目,言之有理即可,如可从科学技术是一把双刃剑、科技革命极大地促进了人类社会的进步,改善了人们的生活,同时也带来了负面影响,来回答获得的认识。

7.(1)选择的文物:刻有文字的甲骨。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。

选择北京人制作的石器。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。

选择春秋战国时期的铁农具。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

选择秦“半两”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

(2)例一:选择:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”。选择的史实:郡县制、科举制度、民族区域自治制度。

论述:郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。科举制度是隋朝开创的制度,在以后历朝历代得到不断的创新和发展,科举制的实行为社会下层民众提供了新的上升通道,扩大了统治基础,推动了文化的发展。民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居地区设立的自治机关、行使自治权的制度,它的实行有利于维护国家统一和安全。不同时期都实行了符合当时国情的制度,并进行创新,创新后得到不断发展,有利于国家的统一,促进了国家的发展和进步。

例二:选择:“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”。选择的史实:司南、毕昇发明活字印刷术和袁隆平在田间观察水稻。描述:司南是战国时期发明的指南工具,它的发明对人类的科学技术和文明的发展起了无可估量的作用。北宋毕昇发明了活字印刷术,它成为推动世界文明进步的中国四大发明之一,它的发明节约了印刷成本。袁隆平于1964年在中国首先开始了水稻杂交优势利用的研究,1973年世界上第一株籼型杂交水稻在我国培育成功,袁隆平因此被誉为“杂交水稻之父”。不同历史时期,人们进行了不懈努力创造出一个又一个先进的科技成果,推动国家不断发展。

例三:“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。选择都江堰、长城和北京故宫。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群之一。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

例四:“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”。选择玄奘西行、鉴真东渡和郑和下西洋。描述:唐朝时期中外交流频繁,出现了玄奘西行和鉴真东渡等历史事件,促进了唐朝时期的中外文化交流。明朝时期郑和7次下西洋,郑和下西洋是中华民族历史上的伟大创举,促进了睦邻友好,产生了深远的历史影响。不同时期的交流促进了文明的不断发展。

【详解】(1)文物及描述:根据材料表格中的“文物篇”中的内容,任选其一描述其所蕴含的信息即可,如选择的文物:“刻有文字的甲骨”。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。选择“北京人制作的石器”。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。选择“春秋战国时期的铁农具”。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。选择“秦‘半两’”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

(2)本题为开放性选择题,任选一个题干中所给出的主题进行论述,注意史论结合,言之有理即可。

例一:选择“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”这一主题。选择的史实:郡县制、科举制度、民族区域自治制度。论述:郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。科举制度是隋朝开创的制度,在以后历朝历代得到不断的创新和发展,科举制的实行为社会下层民众提供了新的上升通道,扩大了统治基础,推动了文化的发展。民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居地区设立的自治机关、行使自治权的制度,它的实行有利于维护国家统一和安全。不同时期都实行了符合当时国情的制度,制度的创新,创新后得到不断发展,有利于国家的统一,促进了国家的发展和进步。

例二:选择“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”这一主题。选择的史实:司南、毕昇发明活字印刷术和袁隆平在田间观察水稻。描述:司南是战国时期发明的指南工具,它的发明对人类的科学技术和文明的发展起了无可估量的作用。北宋毕昇发明了活字印刷术,它成为推动世界文明进步的中国四大发明之一,它的发明节约了印刷成本。袁隆平于1964年在中国首先开始了水稻杂交优势利用的研究,1973年世界上第一株籼型杂交水稻在我国培育成功,袁隆平因此被誉为“杂交水稻之父”。不同历史时期,人们进行了不懈努力创造出一个又一个先进的科技成果,推动国家不断发展。

例三:选择“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”这一主题。选择的史实:都江堰、长城和北京故宫。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群之一。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

例四:选择“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”这一主题。选择的史实:玄奘西行、鉴真东渡和郑和下西洋。描述:唐朝时期中外交流频繁出现了玄奘西行和鉴真东渡等历史事件,促进了唐朝时期的中外文化交流。明朝时期郑和7次下西洋,郑和下西洋是中华民族历史上的伟大创举,促进了睦邻友好,产生了深远的历史影响。不同时期的交流促进了文明的不断发展。

8.(1)事件:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。领导人:毛泽、邓小平。

(2)从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变:1978年12月,十一届三中全会在北京召开。会议冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放历史新时期。

(3)“历史性转变”形成了“中国特色”道路,“中国特色”道路促进了“历史性转变”的出现。

【详解】(1)结合所学可知,1840年以后,中国“四处寻找老师”的事件有:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。19世纪60~90年代中期,地主阶级洋务派掀起洋务运动,主要是学习西方的技术,客观上促进了中国民族资本主义的发展,为中国的近代化开辟了道路。1898年,资产阶级维新派掀起了戊戌变法,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,是中国近代史上第一次思想解放运动。1911 年,以孙中山为代表的资产阶级革命派发动了辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年封建帝制的终结,开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。1915年,以陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适为代表的资产阶级激进派掀起了新文化运动,启发着人们追求民主与科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

领导人:结合所学可知,新民主主义革命时期,毛泽东带领中国共产党开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;改革开放后,以邓小平为核心的党的第二代领导集体,将马克思主义中国化,根据我国的实际情况,探索出建设有中国特色的社会主义道路。

(2)本题答案不唯一,结合史实说明转变的史实即可。如选择从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变。结合史实阐述为:1978年12月,十一届三中全会在北京召开。会议冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放历史新时期。

(3)综合材料可知,中国近代以来,多次历史性的转变形成了具有中国特色的发展道路;同样,具有中国特色的发展道路促进了历史性转变的出现。

9.(1)大麦、小麦、小扁豆、稻谷等的种植,均属于农业文明范畴,且距今年代久远,可以作为研究农业起源的重要依据。

(2)观点:赞成。说明:工业革命极大地推动了生产力的发展,促进了人口的迅速增长;随着工业革命的发展,工人阶级队伍不断壮大,劳动力结构发生了巨大的变化;工业革命开始后,随着工业和商业的发展,农村人口不断流向城市,城市规模越来越大,城市化出现。

(3)坚持对等、平等原则;坚持多元、多向原则;有海纳百川的胸怀;有兼收并蓄的态度。

【详解】(1)理由:从“考古学家们在今天伊拉克北部的耶莫地区发现,在距今约9000年前这里的人们已种植大麦、小麦、小扁豆等农作物,在浙江河姆渡遗址也发现了世界上最早的稻谷遗存”结合所学知识可知,大麦、小麦、小扁豆、稻谷等的种植,均属于农业文明范畴,且距今年代久远,可以作为研究农业起源的重要依据。

(2)观点:赞成。说明:从“与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,劳工阶层的壮大增加了对工业产品的需求”结合所学知识可知,工业革命极大地推动了生产力的发展,促进了人口的迅速增长;随着工业革命的发展,工人阶级队伍不断壮大,劳动力结构发生了巨大的变化;工业革命开始后,随着工业和商业的发展,农村人口不断流向城市,城市规模越来越大,城市化出现。由此可知,材料二可以入选“工业文明”板块。

(3)做法:从“文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的”可知,为更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进,应坚持对等、平等的原则,应坚持多元、多向的原则。从“我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进”可知,为更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进,应有海纳百川的胸怀以及兼收并蓄的态度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

一、综合题

1.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料 汉高祖刘邦和他的许多文臣武将,绝大多数都是在反秦斗争中涌现出来的社会底层人物,即所谓“布衣”,汉初朝廷形成了后世称道的“布农将相之局”。汉高祖登基后,颁布了一系列诏令:让士兵复原还乡从事生产;把卖身作为奴隶的人恢复为平民;把田租的税率规定为十五税一。汉文帝(汉高祖第四子)即位后,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑,减轻摇役,将原来每年服役一个月改为“三年而一事”。汉景帝(汉文帝长子)在位时,将田租由十五税一减为三十税一,从此成为汉朝税率的定制。

——摘编自中国历史七年级下册《教师教学用书》

(1)材料中汉初统治者采取的这些措施统称为什么政策?这一政策导致哪一治世局面的出现?

(2)根据材料结合所学知识,分析概括汉初统治者推行这些政策的原因。(写出两点即可)

2.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)在近代挽救民族危亡的过程中,中华民族逐渐觉醒,阅读下列材料,回答问题。

材料一 1840年鸦片战争爆发,魏源投笔从戎参加浙东抗英战役,他接受林则徐的嘱托,于1842年编写《海国图志》一书,书中倡导学习西方科学技术,提出“师夷长技以制夷”的中心思想,书中还介绍了英美民生制度。《海国图志》共印刷了几千本,但反映清淡,三年才卖出一本。许多守旧大臣更是恶毒攻击,告诉皇帝,模仿秦始皇将这一类的书籍全部焚毁。

——摘编自胡乐凯《评魏源的海国图志》

材料二 1894 年,甲午海战中国惨败,曾留学英国的严复根据中国社会的需求,翻译了英国生物学家赫胥黎《进化论与伦理学》(译名《天演论》)。这部译著宣传了“物竞天择,适者生存”的优胜劣汰进化论观点,严复对原作通行了再创作,呼吁变革图强,断定因循守旧将会亡国灭种。《天演论》1896年译成出版后,不上几年,使风行到全国,发行的版本达三十多种,有的学校以《天演论》为教材。

——摘编自任朝光《中国近代通史》

材料三 据统计,运动波及全国20 多个省的100多个城市,处于抗争中心的山东,长期遭受日本侵略的东北和上海郊区等地的农民也参加了斗争。除少数亲日派当权者外,青年学生、知识分子、工人阶级、工商业者等等几乎所有的城市居民都不同程度地卷入了五四运动的浪潮。

——摘编自李东朗《五四运动与民族意识的空前觉醒》

材料四 从两年前这一天起……东亚病夫居然奋起了,睡狮果然醒了。从前只有一大块沃土,一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了。从前中国在若有若无之间,现在确乎是有了。从两年前的这一天看,我们不但有光荣的古代,而且有光荣的现代;不但有光荣的现代,而且有光荣的将来无穷的世代。

——摘编自朱自清《这一天》(1939年7月7日)

问题:参照“答题示例”,从以上材料反映出的史实中推导出四个结论。(提示:可以从一则材料推导结论,也可以综合多则材料推导结论;重复“答题示例”所例举的结论不得分)

“答题示例”:

示例一:材料一中《海国图志》一书“反映清淡”,说明鸦片战争后的一段时期,大多数中国人的思想依然封闭、保守和落后。

示例二:材料一中的《海国图志》遭到“恶毒攻击”,说明当时中国的守旧势力根深蒂固,向西方学习举步艰难。

示例三:《海国图志》的冷遇、《天演论》的热销、五四运动民众的参与、抗日战争全民族的抗战,体现了中华民族觉醒是一个渐进的过程。

3.(2021·内蒙古赤峰·统考中考真题)人类同“疫情”的抗争从未停止过,阅读下列材料,回答问题。

材料一 黑死病(亦称鼠疫)在欧洲大流行期是1347年至1351年,但仅仅这五个年头就导致约2500万人死亡,占当时欧洲人口的1/3或至1/2,很多镇甚至是全员灭绝。触目惊心的死亡景象让幸存者开始庆幸劫后余生,重新思考生存的意义,特别是城市里富裕的商人和银行家从中世纪对灵魂得救的全神贯注,转向渴望用他们获取的金钱去谋取城市积极的生活和享受观世的快乐。

——摘编自彼得·勃鲁董尔《死神的胜利》

(1)根据材料一概括“黑死病”带来的社会危害,并指出此“疫情”催生了欧洲哪一思想运动。

材料二 欧洲殖民者对天花的免疫力较强,死于天花的人很少。而当他们踏上美洲后,天花迅即在当地的印第安人中传播……1521年,中美洲阿兹特克文明在当地印第安人顽强抵抗之后,被西班牙殖民者摧毁,在被包围的阿兹特克首都中,天花使得人口从原来的30万锐减到15万,活着的人也大多染病,最终被殖民军攻陷。上百座桥梁连接起来的宏伟都城特诺奇蒂特兰,被夷为平地。在血与火的浩劫之上建立了墨西哥城……如果不是天花,再多的马匹和枪炮也不可能让只有900人的西班牙殖民军征服墨西哥。

——摘编自李建中《世纪大疫情》

(2)结合所学知识,指出导致“天花”传至美洲的世界历史上两件大事。根据材料二,归纳概括“天花”在美洲流行造成的影响,(6分,写出两点即可)

材料三 新冠肺炎疫情的发生再次表明,人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代,这样的重大突发事件不会是最后一次,各种传统安全和非传统安全问题还会带来新的考验。国际社会必须树立人类命运共同体意识,守望相助,携手应对风险挑战,共建美好地球家园。

——摘自习近平同联合国秘书长古特雷斯通电话内容

(3)材料三体现了怎样的思想理念?

4.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)中华民族在不断演进中形成多元一体的历史发展格局。阅读材料,回答问题。

材料一 秦皇一死,秦帝国荡然无存,可是他统一中国的功绩并不因之而湮灭。不出10年之内一个新朝代继之勃兴,兹后汉朝延续达400年,在公元前后各经历约200年,全盛时管辖的人口约6000万,足可与罗马帝国相比拟,就是从所控制地域和存在的时间上讲,两个帝国也可以相提并论,只是中国方面内在的凝聚力,非西方所能望其项背。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二

(1)从材料一中提取一个你想论述的观点,并结合所学加以阐述或说明。(答题要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

(2)根据材料二,说出图一到图三疆域的主要变化;综合以上材料,概括出一个恰当的主题。

5.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)口号标语等是一个时代的鲜明印记。阅读材料,回答问题。

口号标语

第一组 “自强”、“求富”“法者,天下之公器;变者,天下之公理”“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”“民主”、“科学” 第三组 “一切反动派都是纸老虎”“打过长江去,解放全中国”

第二组 “宁为战死鬼,不作亡国奴”“停止内战,一致对外”“一寸山河一寸血,十万青年十万军” 第四组 “联产承包好”“要想富,先修路”“发展才是硬道理”“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”“绿水青山就是金山银山”

(1)写出第一组口号标语反映出的中国近代前期的时代主题。

(2)在第二组、第三组两组中任选一组,写出该组口号标语出现的历史时期;并分析其在当时所起的作用。

(3)第四组口号标语体现了“十一届三中全会”以来我国的哪些决策、战略和理念?

6.(2022·内蒙古赤峰·统考中考真题)近代以来,社会快速发展的同时也带来一些问题。阅读材料,回答问题。

材料一 1870年至1900年间,科学与技术的关系,比以前任何时期都密切得多。19世纪最后30年间,几乎没有什么工业部门未曾受到科学新发现的影响,自1870年以后,我们可以清楚地看到20世纪科学工业的开端。新兴工业,完全是科学发现中首创的工业.

——F.H欣斯利主编《新编剑桥世界近代史》第Ⅱ卷

材料二 1870—1913年,世界贸易总额增长了3倍多,从445亿法郎增至1924亿法郎。……20世纪初出现多极化的新格局:1913年英国占世界贸易的15%,美国占11%,德国占13%,法国占8%,俄国占4%。

——摘编自刘宗绪《历史学科专题讲座》

材料三 1900年,欧洲和北美的大城市超过了150座,到1914年,英美等西方国家城市人口已经占到总人口的绝对多数。1911~1913年,英国25岁以上人口中,4.93%的人拥有60%以上的财富。在德国,1911年3425个富人平均每人拥有的财产价值是532万马克,另外161万人的人均财产价值只有2.3万马克,最贫困人口尚不在此列。

——摘编自《世界文明史》

(1)写出与以上材料反映的历史现象密切相关的世界历史大事。

(2)根据材料二、三归纳概括这个大事产生的影响。

(3)通过以上材料和问题,我们能得出哪些认识?

7.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)九年一班同学参观“传承中华优秀文化,推动历史发展进程”文化长廊主题展,并围绕该主题进行了探究性学习。请你参与完成下列相关学习任务。

篇章 内容

文物篇

制度篇 郡县制 科举制度 民族区域自治制度 “一国两制”

科技篇

建筑篇 都江堰 长城 北京故宫 港珠澳大桥

人物篇

(1)文物蕴含着丰富的历史信息。请从“文物篇”中任选一个,描述该文物所蕴含的历史信息。

(2)从其它篇章可以提炼出如下主题:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”。

请你从中选取一个主题,结合相关篇章内容提取史实(至少三个),围绕该主题加以论述。(要求:史论结合,条理清楚,符合逻辑)

8.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)弘扬中国精神,创新中国发展,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。请你结合所学知识,完成下列问题。

材料一 1840年以后,意识到落后的中华民族求知若渴,四处寻找老师,学习美国、日本、苏联等不少国家,最后还是通过走“中国特色”的道路,实现了跨越式发展。这足以表明,强调“中国特色”在解决自身问题上,不仅具有必要性,更具有可行性。

——摘编自顾骏《大国方略:中国怎样走向世界》

材料二 以1949年为节点……60年间,中国实现了从半殖民地半封建社会到人民当家作主新社会的历史性转变;从新民主主义社会到社会主义社会的历史性转变;从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变;从高度集中的计划经济体制到明确提出建立社会主义市场经济体制的历史性转变;从封闭半封闭到迈出对外开放步伐的历史性转变。中国,在“北京时间”跳跃的数字中迈开奋进的脚步。

——摘编自《人民日报:世界通过“北京时间”感受“中国奇迹”》

(1)根据材料一,写出1840年以后,中国“四处寻找老师”的几件大事和带领中国人民走“中国特色”道路的主要领导人。

(2)从材料二中选取一个“历史性转变”,并简述该转变。

(3)结合上述材料,说明“历史性转变”与“中国特色”道路二者之间的关系。

9.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)某校历史宣传小组设计一张主题为“人类文明交相辉映,地球家园和谐共生”的海报,在选取相关板块材料时出现争议。请你结合所学知识,完成下列问题。

【农业文明】

材料一 农业生产最早兴起于亚洲,为亚洲文明领先于世界其他地方奠定了物质基础。考古学家们在今天伊拉克北部的耶莫地区发现,在距今约9000年前这里的人们已种植大麦、小麦、小扁豆等农作物,在浙江河姆渡遗址也发现了世界上最早的稻谷遗存。

——摘编自王灵桂、徐轶杰《亚洲文明的历史性贡献与新时代亚洲文明观的构建》

【工业文明】

材料二 与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,劳工阶层的壮大增加了对工业产品的需求。工业化过程中的社会经历了生产力的飞速发展,大量高质量低价格的商品被生产出来,生产力的发展转变为物质生活水平的提高。

——摘编自[美]杰里·本特利等著,魏风莲译:《新全球史:文明的传承与交流》

【文明互鉴】

材料三 交流互鉴是文明发展的本质要求。……文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的。我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。

——摘编自习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲》

(1)根据材料一,指出其入选【农业文明】板块的理由。

(2)材料二入选【工业文明】板块,有人赞成,有人反对。你支持哪方观点,请根据材料二,从工业革命影响的角度作出简要说明。

(3)根据材料三,概括回答:怎样才能更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进。

参考答案:

1.(1)休养生息政策;文景之治。

(2)原因:①秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。②多年战乱的影响,社会面临诸多的困难,如经济萧条,百姓生活贫困等。③为了稳定社会局面,巩固新王朝。

【详解】(1)政策:材料“让士兵复原还乡从事生产;把卖身作为奴隶的人恢复为平民;把田租的税率规定为十五税一”体现的是休养生息的政策。局面:结合所学知识可知,汉文帝和汉景帝面对经济凋敝的现状,采取休养生息的政策,促进了“文景之治”的出现。

(2)原因:根据材料“ 汉高祖刘邦和他的许多文臣武将,绝大多数都是在反秦斗争中涌现出来的社会底层人物”和所学知识可知,可从当时社会环境的动荡、统治阶级的出身、恢复经济的需要及巩固统治等角度进行分析即可。

2.材料一中《海国图志》一书提出“师夷长技以制夷”的思想,在洋务运动中得到实践。

材料二中《天演论》呼吁变革图强,推动了维新变法思想的宣传。

材料三中的五四运动波及范围广,参与阶层多,促成了民族意识的空前觉醒。

材料四的《这一天》指的是1937年7月7日的七七事变,觉醒的中国人民开始了全民族抗战。

【详解】根据材料“于1842年编写《海国图志》一书,书中倡导学习西方科学技术,提出‘师夷长技以制夷’的中心思想”和所学知识可知,材料一中《海国图志》一书提出“师夷长技以制夷”的思想,在洋务运动中得到实践;根据材料“这部译著宣传了‘物竞天择,适者生存’的优胜劣汰进化论观点,严复对原作通行了再创作,呼吁变革图强,断定因循守旧将会亡国灭种”和所学知识可知,材料二中《天演论》呼吁变革图强,推动了维新变法思想的宣传;根据材料“青年学生、知识分子、工人阶级、工商业者等等几乎所有的城市居民都不同程度地卷入了五四运动的浪潮”和所学知识可知,材料三中的五四运动波及范围广,参与阶层多,促成了民族意识的空前觉醒;根据材料“从前只有一大块沃土,一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了”“1939年7月7日”和所学知识可知,材料四的《这一天》指的是1937年7月7日的七七事变,觉醒的中国人民开始了全民族抗战。

3.(1)“黑死病”造成了欧洲人口锐减,劫后余生的人们重新思考生存的意义,催生了文艺复兴运动的开展。

(2)新航路的开辟;欧洲殖民者对美洲的殖民扩张和掠夺(三角贸易)。影响:“天花”在美洲流行造成印第安人人口的锐减,便利了欧洲殖民者的征服活动,破坏了古老的印第安文明。

(3)构建人类命运共同体。

【详解】(1)危害及运动:根据材料“但仅仅这五个年头就导致约2500万人死亡,占当时欧洲人口的1/3或至1/2,很多镇甚至是全员灭绝”“触目惊心的死亡景象让幸存者开始庆幸劫后余生,重新思考生存的意义”可归纳出“黑死病”造成了欧洲人口锐减,劫后余生的人们重新思考生存的意义,催生了文艺复兴运动的开展。

(2)大事:根据材料“而当他们踏上美洲后,天花迅即在当地的印第安人中传播……”和所学知识可知,这主要和新航路开辟后引发的欧洲早期殖民扩张有关,同美洲地区建立起了联系。影响:根据材料“天花使得人口从原来的30万锐减到15万”可归纳出“天花”在美洲流行造成印第安人人口的锐减;根据材料“如果不是天花,再多的马匹和枪炮也不可能让只有900人的西班牙殖民军征服墨西哥”可归纳出便利了欧洲殖民者的征服活动,破坏了古老的印第安文明。

(3)理念:结合所学知识可知,人类命运共同体旨在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展。人类只有一个地球,各国共处一个世界,要倡导“人类命运共同体”意识。因此材料“国际社会必须树立人类命运共同体意识,守望相助,携手应对风险挑战,共建美好地球家园”体现的是构建人类命运共同体。

4.(1)中央集权制度的创立和完善。公元前221年,嬴政灭掉东方六国,建立秦朝,为巩固统治,秦朝创立中央集权制度,包括中央实行三公九卿制和地方实行郡县制;西汉沿用秦朝创立的中央集权制度,颁布推恩令,建立刺史制度,加强中央对地方的控制。

(2)疆域不断扩大;统一的多民族国家的巩固与发展。

【分析】本题考查秦汉时期巩固统一的措施,清朝的疆域等相关史实。

【详解】(1)从材料一中提取的观点为中央集权制度的创立和完善。根据材料一的内容和所学知识可知,公元前221年,嬴政灭掉东方六国,建立秦朝,为巩固统治,秦朝创立中央集权制度,包括中央实行三公九卿制和地方实行郡县制;西汉沿用秦朝创立的中央集权制度,颁布推恩令,建立刺史制度,加强中央对地方的控制。可以提取其他的论点,只要论述合理即可。

(2)根据材料二可知,从图一的秦朝形势图,到图二的西汉形势图,最后到图三的清朝前期疆域图,最主要的变化是疆域的不断扩大。根据材料一秦汉大一统王朝的建立和巩固,材料二大一统王朝疆域的不断扩大可知,主题可以概括为统一的多民族国家的巩固与发展。

5.(1)近代化的探索。

(2)选第二章:抗日战争;号召国共两党合作,全体国民团结一致打败日本帝国主义。选第三组:解放战争;鼓舞了全国人民的革命斗志,推动人民解放军取得了解放战争的胜利等。

(3)家庭联产承包责任制、优先发展交通和教育事业、把工作中心转移到经济建设上来、注重生态文明建设等。

【详解】(1)第一组口号标语“自强”、“求富”反映的是洋务运动的口号;“法者,天下之公器;变者,天下之公理”是资产阶级维新派维新变法的口号;“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”是资产阶级革命派的革命口号;“民主”、“科学”是新文化运动的口号,从中可以反映出的中国近代前期的时代主题是近代化的探索。

(2)首先要选择一组,然后进行说明,如选择第三组,该组口号标语出现的历史时期是解放战争,其有当时所起的作用有鼓舞了全国人民的革命斗志,推动人民解放军取得了解放战争的胜利等。

(3)根据第四组口号标语“联产承包好”可知体现了“十一届三中全会”以来家庭联产承包责任制;“要想富,先修路”、“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”体现出优先发展交通和教育事业;根据“发展才是硬道理”可知把工作中心转移到经济建设上来;“绿水青山就是金山银山”体现出注重生态文明建设等。

6.(1)第二次工业革命。

(2)促进了世界贸易的增长、多极化的出现;城市化进程加快、贫富分化加剧。

(3)科学技术是一把双刃剑。科技革命极大地促进了人类社会的进步,改善了人们的生活。同时也带来了负面影响。

【详解】(1)根据材料一“1870年至1900年间,科学与技术的关系,比以前任何时期都密切得多……”结合其中的时间和现象可知与以上材料反映的历史现象密切相关的世界历史大事是第二次工业革命。第二次工业革命开始于19世纪六七十年代开始,19世纪未20世纪初完成。

(2)根据材料二“1870—1913年,世界贸易总额增长了3倍多,从445亿法郎增至1924亿法郎。……20世纪初出现多极化的新格局”反映出第二次工业革命促进了世界贸易的增长、多极化的出现;根据材料三“到1914年,英美等西方国家城市人口已经占到总人口的绝对多数。”反映出城市化进程加快;根据材料三“4.93%的人拥有60%以上的财富。在德国,1911年3425个富人平均每人拥有的财产价值是532万马克,另外161万人的人均财产价值只有2.3万马克,最贫困人口尚不在此列。”可知第二次工业革命导致贫富分化加剧。

(3)本题为开放性题目,言之有理即可,如可从科学技术是一把双刃剑、科技革命极大地促进了人类社会的进步,改善了人们的生活,同时也带来了负面影响,来回答获得的认识。

7.(1)选择的文物:刻有文字的甲骨。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。

选择北京人制作的石器。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。

选择春秋战国时期的铁农具。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

选择秦“半两”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

(2)例一:选择:“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”。选择的史实:郡县制、科举制度、民族区域自治制度。

论述:郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。科举制度是隋朝开创的制度,在以后历朝历代得到不断的创新和发展,科举制的实行为社会下层民众提供了新的上升通道,扩大了统治基础,推动了文化的发展。民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居地区设立的自治机关、行使自治权的制度,它的实行有利于维护国家统一和安全。不同时期都实行了符合当时国情的制度,并进行创新,创新后得到不断发展,有利于国家的统一,促进了国家的发展和进步。

例二:选择:“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”。选择的史实:司南、毕昇发明活字印刷术和袁隆平在田间观察水稻。描述:司南是战国时期发明的指南工具,它的发明对人类的科学技术和文明的发展起了无可估量的作用。北宋毕昇发明了活字印刷术,它成为推动世界文明进步的中国四大发明之一,它的发明节约了印刷成本。袁隆平于1964年在中国首先开始了水稻杂交优势利用的研究,1973年世界上第一株籼型杂交水稻在我国培育成功,袁隆平因此被誉为“杂交水稻之父”。不同历史时期,人们进行了不懈努力创造出一个又一个先进的科技成果,推动国家不断发展。

例三:“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”。选择都江堰、长城和北京故宫。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群之一。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

例四:“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”。选择玄奘西行、鉴真东渡和郑和下西洋。描述:唐朝时期中外交流频繁,出现了玄奘西行和鉴真东渡等历史事件,促进了唐朝时期的中外文化交流。明朝时期郑和7次下西洋,郑和下西洋是中华民族历史上的伟大创举,促进了睦邻友好,产生了深远的历史影响。不同时期的交流促进了文明的不断发展。

【详解】(1)文物及描述:根据材料表格中的“文物篇”中的内容,任选其一描述其所蕴含的信息即可,如选择的文物:“刻有文字的甲骨”。描述:甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字,甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。选择“北京人制作的石器”。描述:北京人制作石器的技术比较成熟,采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削器、石锤等,使用这种打制石器的时代叫作“旧石器时代”。选择“春秋战国时期的铁农具”。描述:春秋战国的铁农具大多数是在木器上套一层铁制的锋刃,这种铁制农具和牛耕的使用是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。选择“秦‘半两’”。描述:秦始皇下令废除六国货币,以秦国的圆形方孔半两钱为统一货币,是为秦“半两”。它的流通改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

(2)本题为开放性选择题,任选一个题干中所给出的主题进行论述,注意史论结合,言之有理即可。

例一:选择“不断演进的制度建设,利于国家统一社会发展”这一主题。选择的史实:郡县制、科举制度、民族区域自治制度。论述:郡县制起于春秋战国时期,经秦始皇改革正式成为秦汉以后的地方政治体制。郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展。郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂。科举制度是隋朝开创的制度,在以后历朝历代得到不断的创新和发展,科举制的实行为社会下层民众提供了新的上升通道,扩大了统治基础,推动了文化的发展。民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居地区设立的自治机关、行使自治权的制度,它的实行有利于维护国家统一和安全。不同时期都实行了符合当时国情的制度,制度的创新,创新后得到不断发展,有利于国家的统一,促进了国家的发展和进步。

例二:选择“弘扬中国先进科技文化,坚定中华民族文化自信”这一主题。选择的史实:司南、毕昇发明活字印刷术和袁隆平在田间观察水稻。描述:司南是战国时期发明的指南工具,它的发明对人类的科学技术和文明的发展起了无可估量的作用。北宋毕昇发明了活字印刷术,它成为推动世界文明进步的中国四大发明之一,它的发明节约了印刷成本。袁隆平于1964年在中国首先开始了水稻杂交优势利用的研究,1973年世界上第一株籼型杂交水稻在我国培育成功,袁隆平因此被誉为“杂交水稻之父”。不同历史时期,人们进行了不懈努力创造出一个又一个先进的科技成果,推动国家不断发展。

例三:选择“汲取中国传统建筑精粹,建设和谐美丽中国家园”这一主题。选择的史实:都江堰、长城和北京故宫。描述:都江堰是战国时期李冰父子主持修建的水利工程,它是一座综合性的水利枢纽,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面的作用,它使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。长城是我国古代修建的防御体系,最初是秦始皇派大将蒙恬修建的,长城的修建有效抵御了外来入侵。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群之一。中国的建筑体现了古人的无穷智慧,我们为拥有这些古建筑而感到骄傲。

例四:选择“兼收并蓄创造优秀文化,中外交流推动发展进程”这一主题。选择的史实:玄奘西行、鉴真东渡和郑和下西洋。描述:唐朝时期中外交流频繁出现了玄奘西行和鉴真东渡等历史事件,促进了唐朝时期的中外文化交流。明朝时期郑和7次下西洋,郑和下西洋是中华民族历史上的伟大创举,促进了睦邻友好,产生了深远的历史影响。不同时期的交流促进了文明的不断发展。

8.(1)事件:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。领导人:毛泽、邓小平。

(2)从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变:1978年12月,十一届三中全会在北京召开。会议冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放历史新时期。

(3)“历史性转变”形成了“中国特色”道路,“中国特色”道路促进了“历史性转变”的出现。

【详解】(1)结合所学可知,1840年以后,中国“四处寻找老师”的事件有:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。19世纪60~90年代中期,地主阶级洋务派掀起洋务运动,主要是学习西方的技术,客观上促进了中国民族资本主义的发展,为中国的近代化开辟了道路。1898年,资产阶级维新派掀起了戊戌变法,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,是中国近代史上第一次思想解放运动。1911 年,以孙中山为代表的资产阶级革命派发动了辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年封建帝制的终结,开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。1915年,以陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适为代表的资产阶级激进派掀起了新文化运动,启发着人们追求民主与科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

领导人:结合所学可知,新民主主义革命时期,毛泽东带领中国共产党开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;改革开放后,以邓小平为核心的党的第二代领导集体,将马克思主义中国化,根据我国的实际情况,探索出建设有中国特色的社会主义道路。

(2)本题答案不唯一,结合史实说明转变的史实即可。如选择从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”的历史性转变。结合史实阐述为:1978年12月,十一届三中全会在北京召开。会议冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放历史新时期。

(3)综合材料可知,中国近代以来,多次历史性的转变形成了具有中国特色的发展道路;同样,具有中国特色的发展道路促进了历史性转变的出现。

9.(1)大麦、小麦、小扁豆、稻谷等的种植,均属于农业文明范畴,且距今年代久远,可以作为研究农业起源的重要依据。

(2)观点:赞成。说明:工业革命极大地推动了生产力的发展,促进了人口的迅速增长;随着工业革命的发展,工人阶级队伍不断壮大,劳动力结构发生了巨大的变化;工业革命开始后,随着工业和商业的发展,农村人口不断流向城市,城市规模越来越大,城市化出现。

(3)坚持对等、平等原则;坚持多元、多向原则;有海纳百川的胸怀;有兼收并蓄的态度。

【详解】(1)理由:从“考古学家们在今天伊拉克北部的耶莫地区发现,在距今约9000年前这里的人们已种植大麦、小麦、小扁豆等农作物,在浙江河姆渡遗址也发现了世界上最早的稻谷遗存”结合所学知识可知,大麦、小麦、小扁豆、稻谷等的种植,均属于农业文明范畴,且距今年代久远,可以作为研究农业起源的重要依据。

(2)观点:赞成。说明:从“与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,劳工阶层的壮大增加了对工业产品的需求”结合所学知识可知,工业革命极大地推动了生产力的发展,促进了人口的迅速增长;随着工业革命的发展,工人阶级队伍不断壮大,劳动力结构发生了巨大的变化;工业革命开始后,随着工业和商业的发展,农村人口不断流向城市,城市规模越来越大,城市化出现。由此可知,材料二可以入选“工业文明”板块。

(3)做法:从“文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的”可知,为更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进,应坚持对等、平等的原则,应坚持多元、多向的原则。从“我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进”可知,为更好地促进人类文明在交流互鉴中共同前进,应有海纳百川的胸怀以及兼收并蓄的态度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录