内蒙通辽三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-03综合题 (含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙通辽三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-03综合题 (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 925.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 14:33:21 | ||

图片预览

文档简介

内蒙通辽三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-03综合题

一、辨析题

1.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)法国大革命期间颁布的《人权宣言》,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则,体现了维护封建君主专制和封建等级制度的要求。

以上观点是否正确,请说明理由。

二、综合题

2.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)国家统一,是全体人民的希望;维护国家统一,反对国家分裂,是主权国家的神圣职责。处理好民族关系和对外关系是促进和巩固国家统一的重要因素。

材料一

张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路。通过丝绸之路,中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国。

材料二

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三

随着历史的进展……每一个阶段,中国都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些族群的文化……使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。

——许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,从传播内容传播方向、传播路线等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)中国是“--带一路”的倡议国、主导者,如今重铸丝绸之路,有何现实价值?

(3)材料二中“魏主下诏”指的是我国古代哪次改革?它起到了什么作用?

(4)根据材料三,结合古代史相关史实说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”的例子。(至少举两例)

(5)通过对中国古代民族关系的学习,你有何启示?

3.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)百年风雨,百年辉煌,从“小小红船”到“巍巍巨轮",中国共产党创造了非凡业绩。据

此,回答以下问题。

【崭露头角】

材料一

中国历史选择了这个特别的日子,放射出中国革命最初的曙光。鲜红的党旗自从在十三个人身后飘起时,中国命运的希望一日比一日红火。

【革命探索】

材料二

这一时期毛泽东发表了《井冈山的斗争》《中国的红色政权为什么能够存在?》《星星之火,可以燎原》等著作,论证了红色政权在中国农村存在、发展的原因和条件,提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向。

材料三

1935年10月,陈云在向共产国际的报告中写道:此次会议“撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”。“目前我们党在新的情况下能够自己提出新的任务”。

——摘自姬明华《1935年陈云莫斯科之行述论》

【踏上新征程】

材料四

过去的一年,在新中国的历史上极不平凡,在以习近平为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏……疫情防控取得重大战略成果;在全球主要经济体中唯一实现经济正增长;脱贫攻坚取得全面胜利;决胜全面建成小康社会取得决定性成就……

——摘自2021年《政府工作报告》

请回答:

(1)材料一中“这个特别的日子”指的是什么历史事件?此事件有何重大意义?

(2)根据材料二结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献。

(3)材料三描述的是哪次会议?它在中国共产党历史上的地位如何?

(4)如今,中国共产党已经走过了一百年的历史。这一百年来我们党在革命和建设历程中取得了很多辉煌成就,我国实现了从“站起来”、“富起来”到“强起来”的伟大飞跃。回顾百年党史,你有什么感悟?

4.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列问题。

材料一

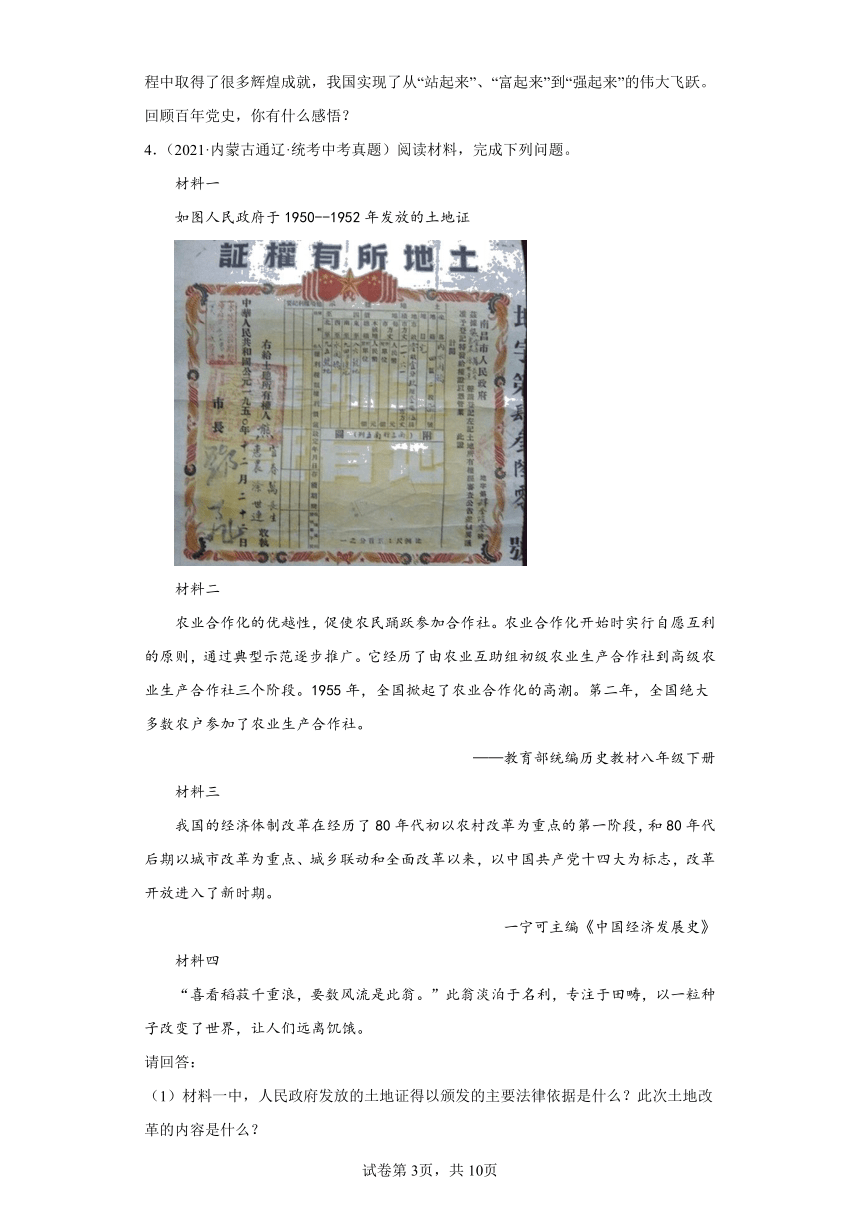

如图人民政府于1950--1952年发放的土地证

材料二

农业合作化的优越性,促使农民踊跃参加合作社。农业合作化开始时实行自愿互利的原则,通过典型示范逐步推广。它经历了由农业互助组初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。1955年,全国掀起了农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

——教育部统编历史教材八年级下册

材料三

我国的经济体制改革在经历了80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代后期以城市改革为重点、城乡联动和全面改革以来,以中国共产党十四大为标志,改革开放进入了新时期。

一宁可主编《中国经济发展史》

材料四

“喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁。”此翁淡泊于名利,专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿。

请回答:

(1)材料一中,人民政府发放的土地证得以颁发的主要法律依据是什么?此次土地改革的内容是什么?

(2)材料二中这次农业调整前后,生产资料所有制发生了什么变化?

(3)依据材料三及所学知识,分析我国“80年代初以农村改革为重点”的经济体制改革的目的是什么?

(4)材料四中的“此翁”是谁?他的哪一项科研成果被外国媒体誉为“东方魔稻”?

(5)2020年,我国832个国家级贫困县全部摘帽,脱贫攻坚战取得了全面胜利。结合以上内容及所学知识,分析我国民生问题得到改善的主要原因有哪些?

5.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)在二十世纪,世界历史上发生过三次重大的经济变革,分别出现在苏俄、美国以及中国。据此,回答下列问题。

材料一

1920年苏俄粮食产量只及第一次世界大战前的一半,工业产值只有战前的13.8%,生活必需品十分缺乏,经济形势严峻。工人中出现悲观失望情绪,彼得格勒、莫斯科等城市爆发了工人罢工和抗议游行,农民对继续实行战时共产主义政策的不满与日俱增,反苏维埃暴动不断发生。于是,1921年苏俄政府实施新经济政策。开始从国情出发,利用市场和商品货币关系来扩大生产,并逐步过渡到社会主义。

材料二

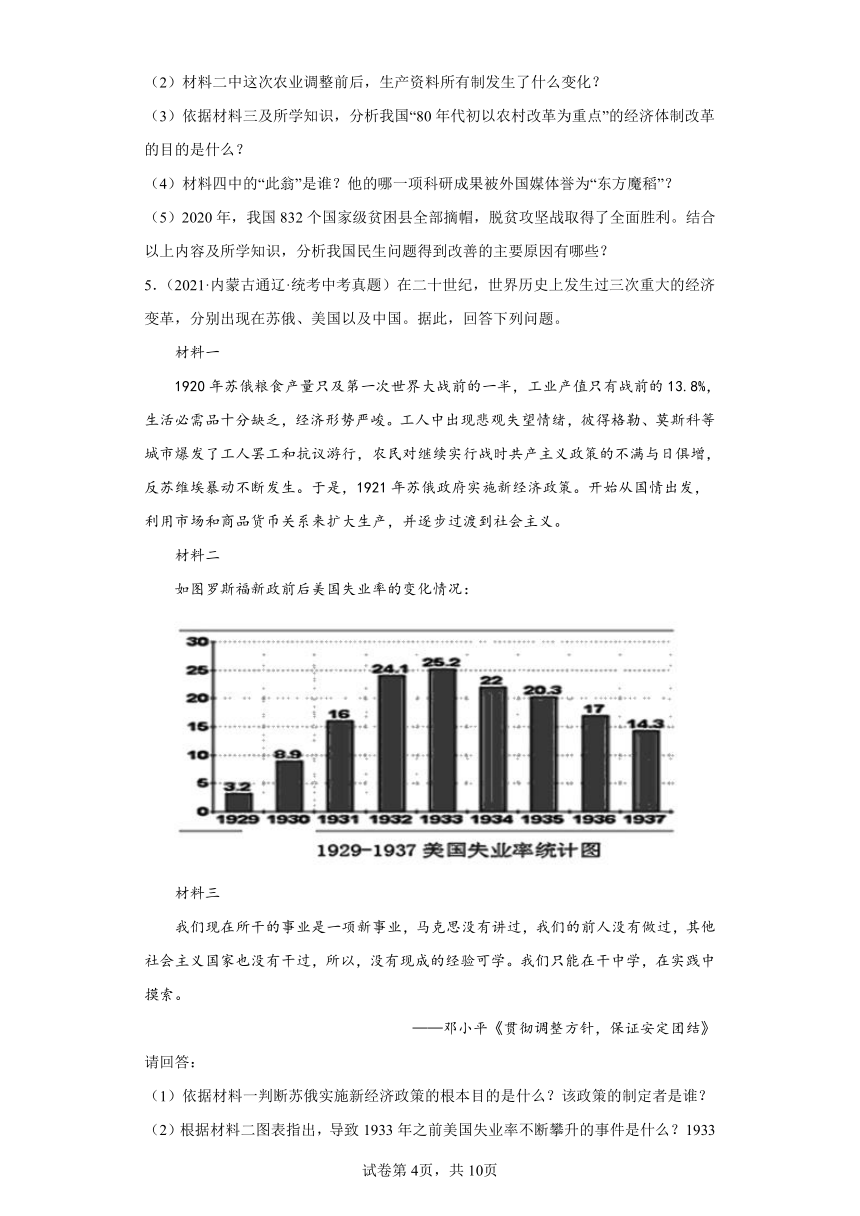

如图罗斯福新政前后美国失业率的变化情况:

材料三

我们现在所干的事业是一项新事业,马克思没有讲过,我们的前人没有做过,其他社会主义国家也没有干过,所以,没有现成的经验可学。我们只能在干中学,在实践中摸索。

——邓小平《贯彻调整方针,保证安定团结》

请回答:

(1)依据材料一判断苏俄实施新经济政策的根本目的是什么?该政策的制定者是谁?

(2)根据材料二图表指出,导致1933年之前美国失业率不断攀升的事件是什么?1933年后美国失业率呈下降趋势得益于罗斯福新政中的哪一措施?

(3)根据以上三则材料及所学知识,分析新经济政策、罗斯福新政以及中国的“新事业”,分别“新”在哪里?

(4)结合上述材料及所学知识,分析决定改革成败的主要因素有哪些?

6.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求

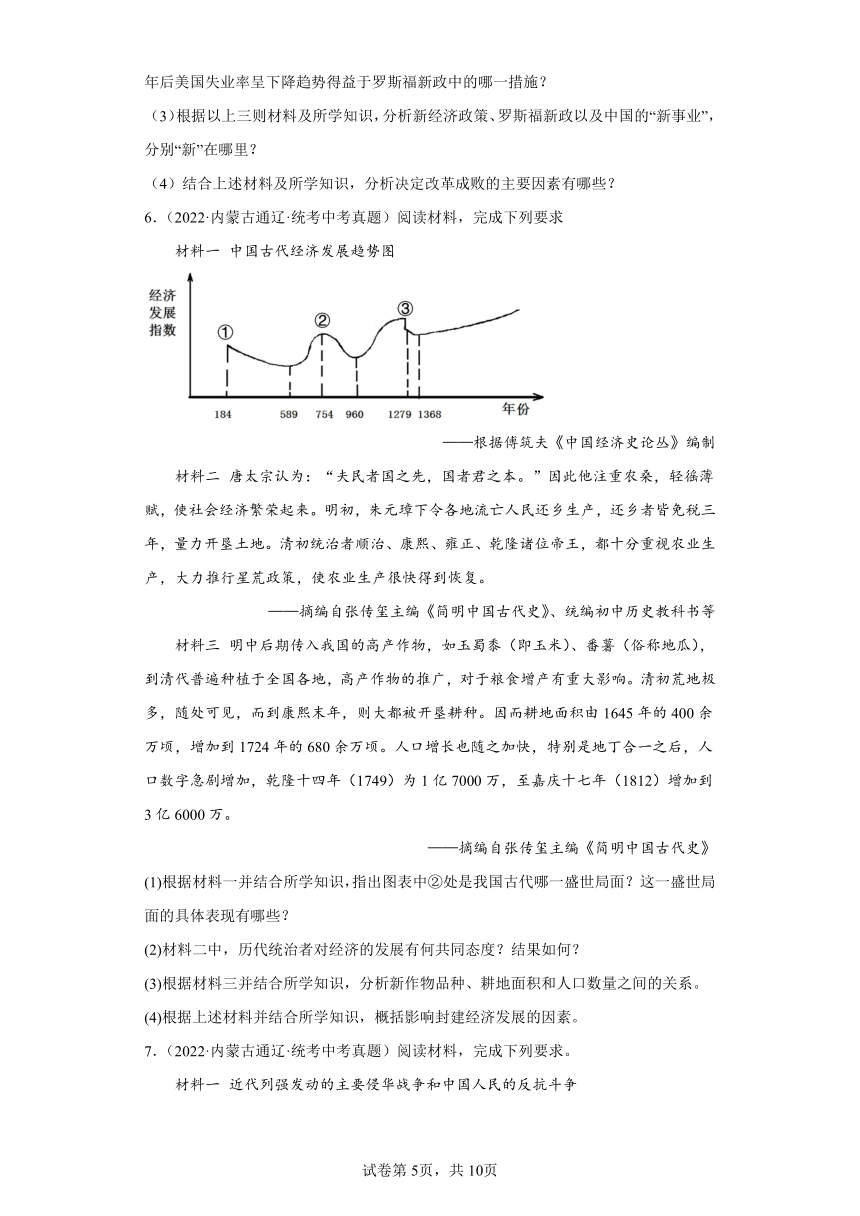

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据傅筑夫《中国经济史论丛》编制

材料二 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。人口增长也随之加快,特别是地丁合一之后,人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图表中②处是我国古代哪一盛世局面?这一盛世局面的具体表现有哪些?

(2)材料二中,历代统治者对经济的发展有何共同态度?结果如何?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。

(4)根据上述材料并结合所学知识,概括影响封建经济发展的因素。

7.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

——根据统编初中历中教科书八年级上册编制

材料二 有说欧美共和的政治,我们中国此时尚不能合用的……我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪。同一流血,何不为直截了当共和……

——摘自孙中山在东京留学生欢迎大会上的演讲词

材料三 三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因以明确。……以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年)

材料四 中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏社会主义思潮的兴起,许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。

——摘编自徐国琦《中国与大战》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括旧民主主义革命时期,中国人民的历次反抗斗争呈现的共同特点。

(2)根据材料二,指出孙中山提出的与以往不同的理想目标。促使孙中山提出这一理想目标的外部因素是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出陈独秀所说“专制政治”指的是什么?“此次之实验”是在哪一领域向专制政治宣战的?

(4)根据材料四,指出中国人的认识发生了怎样的变化?

(5)根据上述材料并结合所学“辛亥革命”“新文化运动”“五四运动”“中国共产党的成立”四个历史事件的相关知识,简要指出中国革命由旧民主主义革命转变为新民主主义革命的过程。

8.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

美国大事年表(1862-1914年)

时间 事件

1862年 美国联邦政府出台了《莫雷尔法案》,支持高等教育中的农业和工业学院,要求在每个州至少建立一所农工学院

1865年 美国内战,以北方获得最终胜利结束,避免了国家分裂

1865-1918年 美国各州先后都制定《义务教育法》,实施普及义务教育

1869年 美国人海厄特发明了赛璐珞的制造技术,现代塑料工业由此诞生

1904年 在石油、钢铁、汽车等多个行业产生了垄断组织——拖拉斯,形成了318个工业托拉斯

1913年 福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来汽车制造业的革命

1914年 美国人口已超过1亿

——根据吴于廑、齐世荣主编《世界史》、统编初中历史教科书等编制材料三 这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……镇上有一条黑色的水渠,还有一条河,这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,许多庞大的建筑物上面开满了窗户,里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。

——摘自英国作家狄更斯《艰难时世》

(1)根据材料一,指出英国煤产量和世界石油产量变化的趋势。结合所学知识,分别指出导致这一变化的重大发明。

(2)根据材料二,概括推动美国经济发展的主要因素(不得照抄原文)。

(3)材料三反映了什么问题?

(4)分析上述材料,你认为中国现代工业化进程中可以借鉴的经验有哪些?

9.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)唐诗是唐朝文化繁荣的表现,其丰富的内容反映了唐朝社会生活的各个方面。研究唐诗能够史诗互证,有利于探究唐朝历史。阅读材料,完成下列要求。

材料

及第新春选胜游,杏园初宴曲江头。

紫毫粉壁题仙籍,柳色箫声拂御楼。

——刘沧《及第后宴曲江》

女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。

胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。

——元稹《法曲》

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

简述材料所反映出的唐朝史实及其影响。(要求:史实正确、条理清晰。)

10.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)舆论热词与时代背景息息相关,在一定程度上反映出时代变迁和社会发展。阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪70年代末—21世纪初中国舆论热词统计(部分)

时间 舆论热词

20世纪70年代末——80年代初 两个凡是、实践是检验真理的唯一标准、改革开放

20世纪80年代初——90年代初 摸着石头过河、包产到户、让一部分人先富起来、经济特区

20世纪90年代初——21世纪初 南方谈话、姓资姓社、市场经济、世贸组织

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明70年代末—80年代初、80年代初—90年代初出现的舆论热词所反映的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈真理标准问题的大讨论与南方谈话的共同影响。

(3)根据材料并结合所学知识,概括我国改革开放进程所呈现的特点。

11.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)现代化是世界历史发展的必然进程,是以工业化为核心的社会全面变革。阅读材料,完成下列要求。

材料一

时间 相关事件

14-18世纪 文艺复兴、科学革命、启蒙运动及殖民掠夺

17-19世纪中后期 英美法资产阶级革命、俄日资产阶级改革及殖民扩张

18世纪中期至今 第一次工业革命、第二次工业革命、第三次科技革命及殖民扩张

——根据统编初中历史教科书编制材料二 党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,我们……战胜一系列重大风险挑战,实现第一个百年奋斗目标,明确实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

——摘编自习近平总书记《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

材料三 大约从1500年起,西方靠殖民掠夺奠定了其“起手优势”,又靠对劳动者的剥削压榨进行原始积累,并且通过不平等贸易强化了其在“世界体系”中的支配地位,这是西方现代化的“共性”。正如英国评论家卡洛斯·马丁内斯指出的,“西方的现代化是帝国主义(资本主义)的现代化”。

——摘编自韩震《中国式现代化打破“现代化=西方化”迷思》

材料四 中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化……,是走和平发展道路的现代化。

——摘编自央视网2022年10月18日有关中共二十大报道

(1)根据材料一并结合所学知识,简述西方实现现代化的历程。

(2)根据材料二并结合所学知识,在下面时空坐标空白处填写恰当的内容。

① ②

(3)材料三中,作者认为西方现代化的实现路径是什么?

(4)根据材料三、材料四,分别指出西方现代化和中国式现代化的本质。

参考答案:

1.观点错误。《人权宣言》颁布于法国大革命期间,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则,体现了摧毁封建君主专制的要求。

【详解】根据所学知识可知,《人权宣言》是法国大革命的纲领性文件。法国大革命是资产阶级革命,因此革命的纲领性文件必然要维护资产阶级利益,打击封建势力,为资本主义发展扫除障碍。《人权宣言》揭示了天赋人权、自由平等的原则,否定了封建等级制度,体现了摧毁封建君主专制的要求,成为资产阶级夺取政权和巩固政权的思想武器,它实际上宣告了旧封建王权灭亡和资产阶级政治制度的诞生。

2.(1)以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性。

(2)有助于中国周边外交的发展,营造良好的经济发展环境;有助于构建新的区域经济合作组织,形成国际经济新格局;有助于保障国家战略安全,拓展中国战略空间。

(3)北魏孝文帝改革。客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合。

(4)与少数民族:张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏;与其他国家:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈。

(5)要坚持民族平等、民族团结和民族共同繁荣。

【详解】(1)由材料“中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路”,说明以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重;由材料“从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚”说明以陆路为主;由材料“中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国”,说明具有双向性。

(2)重铸“丝绸之路”有利于应对地区大国之间的关系,营造良好的经济发展环境;有助于构建新的区域经济合作组织,形成国际经济新格局;有助于保障国家战略安全,拓展中国战略空间。重铸“丝绸之路”,相关区域经济合作的国家通过签订相关协议消除贸易壁垒,从而扩大了进出口规模,优化区域间的资源配置增强了区域组织的国际竞争力,形成国际经济新格局;重铸“丝绸之路”,有利于西部地区开发建设,有利于维护国防安全,有利于中国战略纵深发展,有利于确保能源供应,有利于经济安全。

(3)北魏皇室为拓跋,碑文孝文帝改革改拓跋姓为元。为由材料“故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”,可知指北魏孝文帝改革。关于“作用”,可以从经济发展、社会转型和民族融合等角度作答。

(4)关于“例子”,可以分与少数民族和与其他国家两个方面。关于与少数民族,可以列举张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏等;关于与其他国家,可以列举:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋等。

(5)本题设问开放,言之成理即可。以史为鉴,可以从民族平等、民族团结和民族共同繁荣等角度说明。

【点睛】

3.(1)中国共产党成立。这是中国历史上开天辟地的大事,中国革命面貌焕然一新

(2)提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向

(3)遵义会议。它是党史上一个生死攸关的转折点,也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志

(4)只有共产党才能救中国;要坚持党的领导,坚持中国特色社会主义道路,为实现中国梦而努力奋斗等等

【详解】(1)依据材料一“鲜红的党旗自从在十三个人身后飘起时,中国命运的希望一日比一日红火”可知“这个特别的日子”指的是中国共产党诞生,1921年7月中共一大在上海召开,来自全国各地的13名代表参加了会议。中共一大宣告中国共产党的诞生,这是中国历史上开天辟地的大事,中国革命从此有了新型无产阶级革命政党领导,中国革命面貌焕然一新。

(2)根据材料二“……提出‘工农武装割据’思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向”并结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献是提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向。

(3)依据材料三“1935年”“撒换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”可知描述的是遵义会议哎1935年初,中国共产党在长征途中召开了著名的遵义会议,纠正了党内左倾错误,肯定了毛泽东在党内的领导地位,遵义会议在革命的危急关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点,也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。

(4)依据材料四“在以习近平为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏……决胜全面建成小康社会取得决定性成就……”,回顾百年党史,可以得出只有共产党才能救中国,正是在中国共产党的领导下。成立了新中国,结束了半殖民地半封建社会的历史,开辟了中国历史的新纪元;现今中国共产党又领导中国人民坚持走中国特色社会主义道路,为实现中国梦而努力奋斗,等等。

4.(1)《中华人民共和国土地改革法》;废除地主阶级封建剥削的土地所有制, 实行农民的土地所有制。

(2)从农民私有制变成了集体公有制

(3)调动农民的生产积极性,促进农村经济发展,解放和发展农村生产力

(4)袁隆平;籼型杂交水稻

(5)中国共产党的正确领导;正确的政策导向;科研力量发展;人民群众的辛勤劳动

【详解】(1)第一小问:结合所学知识可知,人民政府发放的土地证使农民获得土地所有权的改革是土地改革。1950年《中华人民共和国土地改革法》的颁布, 为土地改革提供了法律依据;第二问:根据所学知识可知, 《中华人民共和国土地改革法》规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制, 实行农民的土地所有制。

(2)根据“农业合作化”并结合所学知识可知,这次改革指的是对农业的社会主义改造。通过这次改造,土地所有制从农民私有制变成了集体公有制。

(3)根据所学知识可知,“80年代初以农村改革为重点”的经济体制改革指的是家庭联产承包责任制。这一改革以调动农民的生产积极性,促进农村经济发展,解放和发展农村生产力为主要目的。

(4)第一问:根据“专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿”并结合所学知识可知,“此翁”是袁隆平。第二问:根据所学知识可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。这种杂交水稻能比常规稻增产20%左右,被外国媒体誉为“东方魔稻”。袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

(5)综合上述材料可知,我国民生问题得到改善的主要原因包括:第一是中国共产党的正确领导,不断领导我国农村解放和发展生产力,根本上促进了民生问题的改善。第二是正确的政策导向。第三是科学家的不断钻研促使农业科技不断发展,助力民生问题改善。最后是人民群众的辛勤劳动与创造促进了经济发展,民生改善。

5.(1)巩固苏维埃政权;列宁

(2)1929-1933年经济大危机;以工代赈

(3)苏俄的新经济政策利用市场和商品货币关系来恢复和发展经济;美国罗斯福新政“新″在国家干预经济;改革开放“新”把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制。

(4)立足国情、遵循社会发展规律、顺应历史潮流等

【详解】(1)第一问:根据“生活必需品十分缺乏……反苏维埃暴动不断发生”并结合所学知识可知,实施新经济政策的根本目的是巩固苏维埃政权。第二问:根据所学知识可知,1921年列宁领导实行了新经济政策。

(2)第一问:读图可知,从1929-1933年美国失业率节节攀升,到1933年达到峰值。根据所学知识可知,1929-1933年美国发生了经济大危机,导致失业率不断攀升。第二问:根据所学知识可知,1933年罗斯福开始实行新政,为了促进就业,他实行了“以工代赈”的措施。

(3)根据所学知识可知,苏俄的新经济政策利用市场和商品货币关系来恢复和发展经济;美国罗斯福新政“新″在国家干预经济;中国的新事业指的是改革开放。中国克服计划经济体制弊端,在坚持社会主义制度前提下,改革生产关系中不适合生产力发展的环节,解放生产力,最终建立社会主义市场经济体制。

(4)三者改革能够取得成功是因为改革立足国情、遵循社会发展规律、顺应历史潮流,这是改革成功的决定因素;改革能够解放思想,善于吸收、借鉴世界其他先进文化;改革家的远见卓识、政治魄力,具有勇于探索、与时俱进等优秀品质;改革措施行之有效,符合人民的意愿;等等。

6.(1)盛世:开元盛世;表现:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)共同态度:以农文本;重视农桑;推动农业发展;结果:推动社会经济繁荣。

(3)新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等(言之有理即可)。

【详解】(1)根据材料一“中国古代经济发展趋势图”中②对应的是754年左右,当时正处于唐玄宗统治时期,唐玄宗统治前期,出现的盛世局面是开元盛世。开元盛世的具体表现为:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)根据材料二“ 唐太宗认为……因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产……量力开垦土地。清初统治者顺治、……都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。”可得出历代统治者对经济的发展的态度::以农文本;重视农桑;推动农业发展;根据材料二“ 唐太宗认为……因……使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。……使农业生产很快得到恢复。”可得出结果:推动社会经济繁荣。

(3)根据材料三“明中后期传入我国的高产作物……高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响……则大都被开垦耕种。……人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。”结合所学知识,可得出新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系:新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)本问是开放性问题,言之有理即可。如:政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等。

7.(1)鸦片战争后中国人民的反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发到自觉的转变。

(2)建立资产阶级民主共和国;欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(3)封建专制,袁世凯复辟,掀起了尊孔复古的逆流;在思想文化领域。

(4)从寻求西方模式到追随俄国革命的模式。

(5)1911年爆发的辛亥革命,推翻了中国两千多年的封建帝制,成立中华民国,使民主共和观念深入人心,但辛亥革命成果被袁世凯窃取,袁世凯建立起北洋军阀黑暗统治。进步知识分子认识到要建立名副其实的共和国,必须从思想上改造国民性,掀起了新文化运动。1919年五四运动爆发,中国工人阶级开始登上政治舞台,是中国新民主主义革命的开端,五四运动促进了马克思主义的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。1921年中国共产党成立,从此中国革命的面貌焕然一新。

【详解】(1)结合所学知识,旧民主主义革命时期是指1840——1919年,这个阶段主要是各个阶级单独进行武装斗争,如义和团运动,辛亥革命等,因此特点是鸦片战争后中国人民的反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发到自觉的转变。

(2)材料中孙中山认为中国实行君主立宪要强于共和的观点是错误的,他认为同样是革命牺牲,君主立宪不如直接共和,因此提出了与此前康有为、梁启超等人所倡导的君主立宪所不同的民主共和制。而材料中明确提到了他倡导的是“欧美共和的政治”,由此可知其目标所受国外影响为西方共和制思想和启蒙思想的传播。

(3)根据材料结合所学知识,可知陈独秀所说“专制政治”指的是封建专制,袁世凯复辟,掀起了尊孔复古的逆流;“此次之实验”是在思想文化领域向专制政治宣战。

(4)根据材料“中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏社会主义思潮的兴起,许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。”可知认识是从寻求西方模式到追随俄国革命的模式。

(5)根据所学知识,可写为1911年爆发的辛亥革命,推翻了中国两千多年的封建帝制,成立中华民国,使民主共和观念深入人心,但辛亥革命成果被袁世凯窃取,袁世凯建立起北洋军阀黑暗统治。进步知识分子认识到要建立名副其实的共和国,必须从思想上改造国民性,掀起了新文化运动。1919年五四运动爆发,中国工人阶级开始登上政治舞台,是中国新民主主义革命的开端,五四运动促进了马克思主义的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。1921年中国共产党成立,从此中国革命的面貌焕然一新。

8.(1)趋势:迅速增长;蒸汽机的改良和内燃机的发明。

(2)政府的支持;国家统一;第二次工业革命的推动(科技创新);重视教育发展,提高劳动者的素质;垄断组织的推动;人口增长等。

(3)工业革命带来的环境问题。

(4)重视科技创新;重视教育;在发展科技、发展经济的同时注意实施可持续发展战略。

【详解】(1)根据图表可知,英国的煤产量和石油产量变化的趋势是持续增长或迅速增加。1785年,瓦特改良蒸汽机,是机械获得持续而稳定的动力,人类利用蒸汽机提供的动力带动机器,进行生产,极大地提高了生产力。蒸汽机所使用的能源是煤炭。内燃机所使用的能源是石油。

(2)根据材料二“美国联邦政府出台了《莫雷尔法案》,……”“美国各州先后都制定《义务教育法》……”可得出推动美国经济发展的主要因素是政府的支持;根据材料二“美国内战,以北方获得最终胜利结束,避免了国家分裂”可得出因素:国家统一;根据材料“美国人海厄特发明了赛璐珞的制造技术,现代塑料工业由此诞……福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来汽车制造业的革命”可得出因素:第二次工业革命的推动(科技创新);根据材料二“美国各州先后都制定《义务教育法》,实施普及义务教育”可得出因素:重视教育发展,提高劳动者的素质;根据材料二“在石油、钢铁、汽车等多个行业产生了垄断组织——拖拉斯,形成了318个工业托拉斯”可得出因素:垄断组织的推动;根据材料二“美国人口已超过1亿”可得出因素:人口增长等。

(3)根据材料三“这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,……里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,……”可知反映了工业革命带来的环境问题。

(4)本问是总结性问题,言之有理即可。如:重视科技创新;重视教育;在发展科技、发展经济的同时注意实施可持续发展战略等。

9.(1)第一首诗,刘沧写的是中举后的喜悦,唐朝科举制促进了文化教育的发展,扩大了官吏选拔范围。

(2)元稹的诗歌写的是汉人穿少数民族的衣服,学习少数民族的音乐,展现了唐朝民族交融的画面,说明了唐朝开明平等的民族政策。

(3)李白悼念日本留学生晁卿衡的诗,表达了中日人民真挚的友谊,歌颂了唐朝开放的对外政策。

(4)杜甫描写的是开元盛世,气势恢宏的大唐盛世跃然纸上。写出了国富民强,兵精粮足,国库充盈,家家富足的幸福生活场景。

【详解】(1)史实和影响:根据所学和材料“及第新春选胜游,杏园初宴曲江头”可知,这体现的是,中举后的喜悦,唐朝科举制促进了文化教育的发展,扩大了官吏选拔范围。

(2)史实和影响:根据所学和材料“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”可知,这体现出,汉人穿少数民族的衣服,学习少数民族的音乐,展现了唐朝民族交融的画面,说明了唐朝开明平等的民族政策。

(3)史实和影响:根据所学和材料“日本晁卿辞帝都、明月不归沉碧海”可知,这体现出,李白悼念日本留学生晁卿衡的诗,表达了中日人民真挚的友谊,歌颂了唐朝开放的对外政策。

(4)史实和影响:根据所学和材料“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”可知,这体现出,杜甫描写的是开元盛世,气势恢宏的大唐盛世跃然纸上,写出了国富民强,兵精粮足,国库充盈,家家富足的幸福生活场景。

10.(1)时代背景:中共十一届三中全会,做出了改革开放的历史性决策。建立经济特区,对外开放进一步深入。

(2)进一步解放了思想,推动了改革开放和现代化建设事业的发展。

(3)改革先农村后城市,开放先沿海到内地,循序渐进,逐步深化。

【详解】(1)时代背景:根据材料“两个凡是、实践是检验真理的唯一标准、改革开放”和所学可知,这一时期召开中共十一届三中全会,否定了“两个凡是”的错误方针,提出“实践是检验真理的唯一标准”,做出了改革开放的历史性决策;根据材料“摸着石头过河、包产到户、让一部分人先富起来、经济特和所学可知,1980年建立经济特区,随后对外开放的进程进一步深入。

(2)共同影响:根据材料和所学可知,1978年真理标准问题的大讨论,是一场深刻的思想解放运动,使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准。1992年的南方谈话,进一步解放了人们的思想,推动改革开放和社会主义现代化建设进入新阶段,对建设中国特色社会主义产生了深远影响,因此共同影响是进一步解放了思想,推动了改革开放和现代化建设事业的发展。

(3)特点:根据材料“包产到户”可知,是农村改革,结合所学可知,对内改革是农村之后再城市进行改革,得出特点改革先农村后城市。根据材料“经济特区”和所学可知,对外开放的特点是开放先沿海到内地,结合所学,整个改革开放特点是循序渐进,逐步深化。

11.(1)西方现代化:先思想(文艺复兴)后制度(资本主义制度)再技术(工业革命)。

(2) 二十一世纪二十年代 建成社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴。

(3)殖民掠夺、原始积累、不平等贸易。

(4)西方现代化是资本主义现代化;中国式现代化是基于中国国情,走和平发展道路的现代化。

【详解】(1)历程:根据材料“14-18世纪”“文艺复兴”“17-19世纪中后期”“英美法资产阶级革命、俄日资产阶级改革及殖民扩张”“18世纪中期至今”“第一次工业革命、第二次工业革命、第三次科技革命及殖民扩张”得出先思想(文艺复兴)后制度(资本主义制度)再技术(工业革命)。

(2)填写内容:根据材料“两个一百年奋斗目标”结合所学可知,两个一百年奋斗目标是到建党一百年(2020年)时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善,实现全面建成小康社会;到世纪中叶建国一百年时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家。因此答案:二十一世纪二十年代;建成社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴。

(3)实现路径:根据材料“西方靠殖民掠夺奠定了其‘起手优势’”得出殖民掠夺;根据材料“又靠对劳动者的剥削压榨进行原始积累”得出原始积累;根据材料“并且通过不平等贸易强化了其在‘世界体系’中的支配地位”得出不平等贸易。

(4)本质:根据材料“西方的现代化是帝国主义(资本主义)的现代化”得出西方现代化是资本主义现代化;根据材料“既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化……,是走和平发展道路的现代化。”得出中国式现代化是基于中国国情,走和平发展道路的现代化

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

一、辨析题

1.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)法国大革命期间颁布的《人权宣言》,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则,体现了维护封建君主专制和封建等级制度的要求。

以上观点是否正确,请说明理由。

二、综合题

2.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)国家统一,是全体人民的希望;维护国家统一,反对国家分裂,是主权国家的神圣职责。处理好民族关系和对外关系是促进和巩固国家统一的重要因素。

材料一

张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路。通过丝绸之路,中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国。

材料二

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三

随着历史的进展……每一个阶段,中国都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些族群的文化……使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。

——许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,从传播内容传播方向、传播路线等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)中国是“--带一路”的倡议国、主导者,如今重铸丝绸之路,有何现实价值?

(3)材料二中“魏主下诏”指的是我国古代哪次改革?它起到了什么作用?

(4)根据材料三,结合古代史相关史实说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”的例子。(至少举两例)

(5)通过对中国古代民族关系的学习,你有何启示?

3.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)百年风雨,百年辉煌,从“小小红船”到“巍巍巨轮",中国共产党创造了非凡业绩。据

此,回答以下问题。

【崭露头角】

材料一

中国历史选择了这个特别的日子,放射出中国革命最初的曙光。鲜红的党旗自从在十三个人身后飘起时,中国命运的希望一日比一日红火。

【革命探索】

材料二

这一时期毛泽东发表了《井冈山的斗争》《中国的红色政权为什么能够存在?》《星星之火,可以燎原》等著作,论证了红色政权在中国农村存在、发展的原因和条件,提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向。

材料三

1935年10月,陈云在向共产国际的报告中写道:此次会议“撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”。“目前我们党在新的情况下能够自己提出新的任务”。

——摘自姬明华《1935年陈云莫斯科之行述论》

【踏上新征程】

材料四

过去的一年,在新中国的历史上极不平凡,在以习近平为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏……疫情防控取得重大战略成果;在全球主要经济体中唯一实现经济正增长;脱贫攻坚取得全面胜利;决胜全面建成小康社会取得决定性成就……

——摘自2021年《政府工作报告》

请回答:

(1)材料一中“这个特别的日子”指的是什么历史事件?此事件有何重大意义?

(2)根据材料二结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献。

(3)材料三描述的是哪次会议?它在中国共产党历史上的地位如何?

(4)如今,中国共产党已经走过了一百年的历史。这一百年来我们党在革命和建设历程中取得了很多辉煌成就,我国实现了从“站起来”、“富起来”到“强起来”的伟大飞跃。回顾百年党史,你有什么感悟?

4.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列问题。

材料一

如图人民政府于1950--1952年发放的土地证

材料二

农业合作化的优越性,促使农民踊跃参加合作社。农业合作化开始时实行自愿互利的原则,通过典型示范逐步推广。它经历了由农业互助组初级农业生产合作社到高级农业生产合作社三个阶段。1955年,全国掀起了农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

——教育部统编历史教材八年级下册

材料三

我国的经济体制改革在经历了80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代后期以城市改革为重点、城乡联动和全面改革以来,以中国共产党十四大为标志,改革开放进入了新时期。

一宁可主编《中国经济发展史》

材料四

“喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁。”此翁淡泊于名利,专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿。

请回答:

(1)材料一中,人民政府发放的土地证得以颁发的主要法律依据是什么?此次土地改革的内容是什么?

(2)材料二中这次农业调整前后,生产资料所有制发生了什么变化?

(3)依据材料三及所学知识,分析我国“80年代初以农村改革为重点”的经济体制改革的目的是什么?

(4)材料四中的“此翁”是谁?他的哪一项科研成果被外国媒体誉为“东方魔稻”?

(5)2020年,我国832个国家级贫困县全部摘帽,脱贫攻坚战取得了全面胜利。结合以上内容及所学知识,分析我国民生问题得到改善的主要原因有哪些?

5.(2021·内蒙古通辽·统考中考真题)在二十世纪,世界历史上发生过三次重大的经济变革,分别出现在苏俄、美国以及中国。据此,回答下列问题。

材料一

1920年苏俄粮食产量只及第一次世界大战前的一半,工业产值只有战前的13.8%,生活必需品十分缺乏,经济形势严峻。工人中出现悲观失望情绪,彼得格勒、莫斯科等城市爆发了工人罢工和抗议游行,农民对继续实行战时共产主义政策的不满与日俱增,反苏维埃暴动不断发生。于是,1921年苏俄政府实施新经济政策。开始从国情出发,利用市场和商品货币关系来扩大生产,并逐步过渡到社会主义。

材料二

如图罗斯福新政前后美国失业率的变化情况:

材料三

我们现在所干的事业是一项新事业,马克思没有讲过,我们的前人没有做过,其他社会主义国家也没有干过,所以,没有现成的经验可学。我们只能在干中学,在实践中摸索。

——邓小平《贯彻调整方针,保证安定团结》

请回答:

(1)依据材料一判断苏俄实施新经济政策的根本目的是什么?该政策的制定者是谁?

(2)根据材料二图表指出,导致1933年之前美国失业率不断攀升的事件是什么?1933年后美国失业率呈下降趋势得益于罗斯福新政中的哪一措施?

(3)根据以上三则材料及所学知识,分析新经济政策、罗斯福新政以及中国的“新事业”,分别“新”在哪里?

(4)结合上述材料及所学知识,分析决定改革成败的主要因素有哪些?

6.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据傅筑夫《中国经济史论丛》编制

材料二 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。人口增长也随之加快,特别是地丁合一之后,人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图表中②处是我国古代哪一盛世局面?这一盛世局面的具体表现有哪些?

(2)材料二中,历代统治者对经济的发展有何共同态度?结果如何?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。

(4)根据上述材料并结合所学知识,概括影响封建经济发展的因素。

7.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

——根据统编初中历中教科书八年级上册编制

材料二 有说欧美共和的政治,我们中国此时尚不能合用的……我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪。同一流血,何不为直截了当共和……

——摘自孙中山在东京留学生欢迎大会上的演讲词

材料三 三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因以明确。……以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年)

材料四 中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏社会主义思潮的兴起,许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。

——摘编自徐国琦《中国与大战》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括旧民主主义革命时期,中国人民的历次反抗斗争呈现的共同特点。

(2)根据材料二,指出孙中山提出的与以往不同的理想目标。促使孙中山提出这一理想目标的外部因素是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出陈独秀所说“专制政治”指的是什么?“此次之实验”是在哪一领域向专制政治宣战的?

(4)根据材料四,指出中国人的认识发生了怎样的变化?

(5)根据上述材料并结合所学“辛亥革命”“新文化运动”“五四运动”“中国共产党的成立”四个历史事件的相关知识,简要指出中国革命由旧民主主义革命转变为新民主主义革命的过程。

8.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

美国大事年表(1862-1914年)

时间 事件

1862年 美国联邦政府出台了《莫雷尔法案》,支持高等教育中的农业和工业学院,要求在每个州至少建立一所农工学院

1865年 美国内战,以北方获得最终胜利结束,避免了国家分裂

1865-1918年 美国各州先后都制定《义务教育法》,实施普及义务教育

1869年 美国人海厄特发明了赛璐珞的制造技术,现代塑料工业由此诞生

1904年 在石油、钢铁、汽车等多个行业产生了垄断组织——拖拉斯,形成了318个工业托拉斯

1913年 福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来汽车制造业的革命

1914年 美国人口已超过1亿

——根据吴于廑、齐世荣主编《世界史》、统编初中历史教科书等编制材料三 这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……镇上有一条黑色的水渠,还有一条河,这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,许多庞大的建筑物上面开满了窗户,里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。

——摘自英国作家狄更斯《艰难时世》

(1)根据材料一,指出英国煤产量和世界石油产量变化的趋势。结合所学知识,分别指出导致这一变化的重大发明。

(2)根据材料二,概括推动美国经济发展的主要因素(不得照抄原文)。

(3)材料三反映了什么问题?

(4)分析上述材料,你认为中国现代工业化进程中可以借鉴的经验有哪些?

9.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)唐诗是唐朝文化繁荣的表现,其丰富的内容反映了唐朝社会生活的各个方面。研究唐诗能够史诗互证,有利于探究唐朝历史。阅读材料,完成下列要求。

材料

及第新春选胜游,杏园初宴曲江头。

紫毫粉壁题仙籍,柳色箫声拂御楼。

——刘沧《及第后宴曲江》

女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。

胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。

——元稹《法曲》

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

简述材料所反映出的唐朝史实及其影响。(要求:史实正确、条理清晰。)

10.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)舆论热词与时代背景息息相关,在一定程度上反映出时代变迁和社会发展。阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪70年代末—21世纪初中国舆论热词统计(部分)

时间 舆论热词

20世纪70年代末——80年代初 两个凡是、实践是检验真理的唯一标准、改革开放

20世纪80年代初——90年代初 摸着石头过河、包产到户、让一部分人先富起来、经济特区

20世纪90年代初——21世纪初 南方谈话、姓资姓社、市场经济、世贸组织

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明70年代末—80年代初、80年代初—90年代初出现的舆论热词所反映的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈真理标准问题的大讨论与南方谈话的共同影响。

(3)根据材料并结合所学知识,概括我国改革开放进程所呈现的特点。

11.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)现代化是世界历史发展的必然进程,是以工业化为核心的社会全面变革。阅读材料,完成下列要求。

材料一

时间 相关事件

14-18世纪 文艺复兴、科学革命、启蒙运动及殖民掠夺

17-19世纪中后期 英美法资产阶级革命、俄日资产阶级改革及殖民扩张

18世纪中期至今 第一次工业革命、第二次工业革命、第三次科技革命及殖民扩张

——根据统编初中历史教科书编制材料二 党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,我们……战胜一系列重大风险挑战,实现第一个百年奋斗目标,明确实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

——摘编自习近平总书记《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

材料三 大约从1500年起,西方靠殖民掠夺奠定了其“起手优势”,又靠对劳动者的剥削压榨进行原始积累,并且通过不平等贸易强化了其在“世界体系”中的支配地位,这是西方现代化的“共性”。正如英国评论家卡洛斯·马丁内斯指出的,“西方的现代化是帝国主义(资本主义)的现代化”。

——摘编自韩震《中国式现代化打破“现代化=西方化”迷思》

材料四 中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化……,是走和平发展道路的现代化。

——摘编自央视网2022年10月18日有关中共二十大报道

(1)根据材料一并结合所学知识,简述西方实现现代化的历程。

(2)根据材料二并结合所学知识,在下面时空坐标空白处填写恰当的内容。

① ②

(3)材料三中,作者认为西方现代化的实现路径是什么?

(4)根据材料三、材料四,分别指出西方现代化和中国式现代化的本质。

参考答案:

1.观点错误。《人权宣言》颁布于法国大革命期间,宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本原则,体现了摧毁封建君主专制的要求。

【详解】根据所学知识可知,《人权宣言》是法国大革命的纲领性文件。法国大革命是资产阶级革命,因此革命的纲领性文件必然要维护资产阶级利益,打击封建势力,为资本主义发展扫除障碍。《人权宣言》揭示了天赋人权、自由平等的原则,否定了封建等级制度,体现了摧毁封建君主专制的要求,成为资产阶级夺取政权和巩固政权的思想武器,它实际上宣告了旧封建王权灭亡和资产阶级政治制度的诞生。

2.(1)以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性。

(2)有助于中国周边外交的发展,营造良好的经济发展环境;有助于构建新的区域经济合作组织,形成国际经济新格局;有助于保障国家战略安全,拓展中国战略空间。

(3)北魏孝文帝改革。客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合。

(4)与少数民族:张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏;与其他国家:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈。

(5)要坚持民族平等、民族团结和民族共同繁荣。

【详解】(1)由材料“中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路”,说明以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重;由材料“从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚”说明以陆路为主;由材料“中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国”,说明具有双向性。

(2)重铸“丝绸之路”有利于应对地区大国之间的关系,营造良好的经济发展环境;有助于构建新的区域经济合作组织,形成国际经济新格局;有助于保障国家战略安全,拓展中国战略空间。重铸“丝绸之路”,相关区域经济合作的国家通过签订相关协议消除贸易壁垒,从而扩大了进出口规模,优化区域间的资源配置增强了区域组织的国际竞争力,形成国际经济新格局;重铸“丝绸之路”,有利于西部地区开发建设,有利于维护国防安全,有利于中国战略纵深发展,有利于确保能源供应,有利于经济安全。

(3)北魏皇室为拓跋,碑文孝文帝改革改拓跋姓为元。为由材料“故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”,可知指北魏孝文帝改革。关于“作用”,可以从经济发展、社会转型和民族融合等角度作答。

(4)关于“例子”,可以分与少数民族和与其他国家两个方面。关于与少数民族,可以列举张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏等;关于与其他国家,可以列举:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋等。

(5)本题设问开放,言之成理即可。以史为鉴,可以从民族平等、民族团结和民族共同繁荣等角度说明。

【点睛】

3.(1)中国共产党成立。这是中国历史上开天辟地的大事,中国革命面貌焕然一新

(2)提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向

(3)遵义会议。它是党史上一个生死攸关的转折点,也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志

(4)只有共产党才能救中国;要坚持党的领导,坚持中国特色社会主义道路,为实现中国梦而努力奋斗等等

【详解】(1)依据材料一“鲜红的党旗自从在十三个人身后飘起时,中国命运的希望一日比一日红火”可知“这个特别的日子”指的是中国共产党诞生,1921年7月中共一大在上海召开,来自全国各地的13名代表参加了会议。中共一大宣告中国共产党的诞生,这是中国历史上开天辟地的大事,中国革命从此有了新型无产阶级革命政党领导,中国革命面貌焕然一新。

(2)根据材料二“……提出‘工农武装割据’思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向”并结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献是提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明正确方向。

(3)依据材料三“1935年”“撒换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”可知描述的是遵义会议哎1935年初,中国共产党在长征途中召开了著名的遵义会议,纠正了党内左倾错误,肯定了毛泽东在党内的领导地位,遵义会议在革命的危急关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点,也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。

(4)依据材料四“在以习近平为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏……决胜全面建成小康社会取得决定性成就……”,回顾百年党史,可以得出只有共产党才能救中国,正是在中国共产党的领导下。成立了新中国,结束了半殖民地半封建社会的历史,开辟了中国历史的新纪元;现今中国共产党又领导中国人民坚持走中国特色社会主义道路,为实现中国梦而努力奋斗,等等。

4.(1)《中华人民共和国土地改革法》;废除地主阶级封建剥削的土地所有制, 实行农民的土地所有制。

(2)从农民私有制变成了集体公有制

(3)调动农民的生产积极性,促进农村经济发展,解放和发展农村生产力

(4)袁隆平;籼型杂交水稻

(5)中国共产党的正确领导;正确的政策导向;科研力量发展;人民群众的辛勤劳动

【详解】(1)第一小问:结合所学知识可知,人民政府发放的土地证使农民获得土地所有权的改革是土地改革。1950年《中华人民共和国土地改革法》的颁布, 为土地改革提供了法律依据;第二问:根据所学知识可知, 《中华人民共和国土地改革法》规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制, 实行农民的土地所有制。

(2)根据“农业合作化”并结合所学知识可知,这次改革指的是对农业的社会主义改造。通过这次改造,土地所有制从农民私有制变成了集体公有制。

(3)根据所学知识可知,“80年代初以农村改革为重点”的经济体制改革指的是家庭联产承包责任制。这一改革以调动农民的生产积极性,促进农村经济发展,解放和发展农村生产力为主要目的。

(4)第一问:根据“专注于田畴,以一粒种子改变了世界,让人们远离饥饿”并结合所学知识可知,“此翁”是袁隆平。第二问:根据所学知识可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。这种杂交水稻能比常规稻增产20%左右,被外国媒体誉为“东方魔稻”。袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

(5)综合上述材料可知,我国民生问题得到改善的主要原因包括:第一是中国共产党的正确领导,不断领导我国农村解放和发展生产力,根本上促进了民生问题的改善。第二是正确的政策导向。第三是科学家的不断钻研促使农业科技不断发展,助力民生问题改善。最后是人民群众的辛勤劳动与创造促进了经济发展,民生改善。

5.(1)巩固苏维埃政权;列宁

(2)1929-1933年经济大危机;以工代赈

(3)苏俄的新经济政策利用市场和商品货币关系来恢复和发展经济;美国罗斯福新政“新″在国家干预经济;改革开放“新”把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制。

(4)立足国情、遵循社会发展规律、顺应历史潮流等

【详解】(1)第一问:根据“生活必需品十分缺乏……反苏维埃暴动不断发生”并结合所学知识可知,实施新经济政策的根本目的是巩固苏维埃政权。第二问:根据所学知识可知,1921年列宁领导实行了新经济政策。

(2)第一问:读图可知,从1929-1933年美国失业率节节攀升,到1933年达到峰值。根据所学知识可知,1929-1933年美国发生了经济大危机,导致失业率不断攀升。第二问:根据所学知识可知,1933年罗斯福开始实行新政,为了促进就业,他实行了“以工代赈”的措施。

(3)根据所学知识可知,苏俄的新经济政策利用市场和商品货币关系来恢复和发展经济;美国罗斯福新政“新″在国家干预经济;中国的新事业指的是改革开放。中国克服计划经济体制弊端,在坚持社会主义制度前提下,改革生产关系中不适合生产力发展的环节,解放生产力,最终建立社会主义市场经济体制。

(4)三者改革能够取得成功是因为改革立足国情、遵循社会发展规律、顺应历史潮流,这是改革成功的决定因素;改革能够解放思想,善于吸收、借鉴世界其他先进文化;改革家的远见卓识、政治魄力,具有勇于探索、与时俱进等优秀品质;改革措施行之有效,符合人民的意愿;等等。

6.(1)盛世:开元盛世;表现:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)共同态度:以农文本;重视农桑;推动农业发展;结果:推动社会经济繁荣。

(3)新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等(言之有理即可)。

【详解】(1)根据材料一“中国古代经济发展趋势图”中②对应的是754年左右,当时正处于唐玄宗统治时期,唐玄宗统治前期,出现的盛世局面是开元盛世。开元盛世的具体表现为:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)根据材料二“ 唐太宗认为……因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产……量力开垦土地。清初统治者顺治、……都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。”可得出历代统治者对经济的发展的态度::以农文本;重视农桑;推动农业发展;根据材料二“ 唐太宗认为……因……使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。……使农业生产很快得到恢复。”可得出结果:推动社会经济繁荣。

(3)根据材料三“明中后期传入我国的高产作物……高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响……则大都被开垦耕种。……人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。”结合所学知识,可得出新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系:新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)本问是开放性问题,言之有理即可。如:政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等。

7.(1)鸦片战争后中国人民的反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发到自觉的转变。

(2)建立资产阶级民主共和国;欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(3)封建专制,袁世凯复辟,掀起了尊孔复古的逆流;在思想文化领域。

(4)从寻求西方模式到追随俄国革命的模式。

(5)1911年爆发的辛亥革命,推翻了中国两千多年的封建帝制,成立中华民国,使民主共和观念深入人心,但辛亥革命成果被袁世凯窃取,袁世凯建立起北洋军阀黑暗统治。进步知识分子认识到要建立名副其实的共和国,必须从思想上改造国民性,掀起了新文化运动。1919年五四运动爆发,中国工人阶级开始登上政治舞台,是中国新民主主义革命的开端,五四运动促进了马克思主义的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。1921年中国共产党成立,从此中国革命的面貌焕然一新。

【详解】(1)结合所学知识,旧民主主义革命时期是指1840——1919年,这个阶段主要是各个阶级单独进行武装斗争,如义和团运动,辛亥革命等,因此特点是鸦片战争后中国人民的反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发到自觉的转变。

(2)材料中孙中山认为中国实行君主立宪要强于共和的观点是错误的,他认为同样是革命牺牲,君主立宪不如直接共和,因此提出了与此前康有为、梁启超等人所倡导的君主立宪所不同的民主共和制。而材料中明确提到了他倡导的是“欧美共和的政治”,由此可知其目标所受国外影响为西方共和制思想和启蒙思想的传播。

(3)根据材料结合所学知识,可知陈独秀所说“专制政治”指的是封建专制,袁世凯复辟,掀起了尊孔复古的逆流;“此次之实验”是在思想文化领域向专制政治宣战。

(4)根据材料“中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏社会主义思潮的兴起,许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。”可知认识是从寻求西方模式到追随俄国革命的模式。

(5)根据所学知识,可写为1911年爆发的辛亥革命,推翻了中国两千多年的封建帝制,成立中华民国,使民主共和观念深入人心,但辛亥革命成果被袁世凯窃取,袁世凯建立起北洋军阀黑暗统治。进步知识分子认识到要建立名副其实的共和国,必须从思想上改造国民性,掀起了新文化运动。1919年五四运动爆发,中国工人阶级开始登上政治舞台,是中国新民主主义革命的开端,五四运动促进了马克思主义的广泛传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础。1921年中国共产党成立,从此中国革命的面貌焕然一新。

8.(1)趋势:迅速增长;蒸汽机的改良和内燃机的发明。

(2)政府的支持;国家统一;第二次工业革命的推动(科技创新);重视教育发展,提高劳动者的素质;垄断组织的推动;人口增长等。

(3)工业革命带来的环境问题。

(4)重视科技创新;重视教育;在发展科技、发展经济的同时注意实施可持续发展战略。

【详解】(1)根据图表可知,英国的煤产量和石油产量变化的趋势是持续增长或迅速增加。1785年,瓦特改良蒸汽机,是机械获得持续而稳定的动力,人类利用蒸汽机提供的动力带动机器,进行生产,极大地提高了生产力。蒸汽机所使用的能源是煤炭。内燃机所使用的能源是石油。

(2)根据材料二“美国联邦政府出台了《莫雷尔法案》,……”“美国各州先后都制定《义务教育法》……”可得出推动美国经济发展的主要因素是政府的支持;根据材料二“美国内战,以北方获得最终胜利结束,避免了国家分裂”可得出因素:国家统一;根据材料“美国人海厄特发明了赛璐珞的制造技术,现代塑料工业由此诞……福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来汽车制造业的革命”可得出因素:第二次工业革命的推动(科技创新);根据材料二“美国各州先后都制定《义务教育法》,实施普及义务教育”可得出因素:重视教育发展,提高劳动者的素质;根据材料二“在石油、钢铁、汽车等多个行业产生了垄断组织——拖拉斯,形成了318个工业托拉斯”可得出因素:垄断组织的推动;根据材料二“美国人口已超过1亿”可得出因素:人口增长等。

(3)根据材料三“这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,……里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,……”可知反映了工业革命带来的环境问题。

(4)本问是总结性问题,言之有理即可。如:重视科技创新;重视教育;在发展科技、发展经济的同时注意实施可持续发展战略等。

9.(1)第一首诗,刘沧写的是中举后的喜悦,唐朝科举制促进了文化教育的发展,扩大了官吏选拔范围。

(2)元稹的诗歌写的是汉人穿少数民族的衣服,学习少数民族的音乐,展现了唐朝民族交融的画面,说明了唐朝开明平等的民族政策。

(3)李白悼念日本留学生晁卿衡的诗,表达了中日人民真挚的友谊,歌颂了唐朝开放的对外政策。

(4)杜甫描写的是开元盛世,气势恢宏的大唐盛世跃然纸上。写出了国富民强,兵精粮足,国库充盈,家家富足的幸福生活场景。

【详解】(1)史实和影响:根据所学和材料“及第新春选胜游,杏园初宴曲江头”可知,这体现的是,中举后的喜悦,唐朝科举制促进了文化教育的发展,扩大了官吏选拔范围。

(2)史实和影响:根据所学和材料“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”可知,这体现出,汉人穿少数民族的衣服,学习少数民族的音乐,展现了唐朝民族交融的画面,说明了唐朝开明平等的民族政策。

(3)史实和影响:根据所学和材料“日本晁卿辞帝都、明月不归沉碧海”可知,这体现出,李白悼念日本留学生晁卿衡的诗,表达了中日人民真挚的友谊,歌颂了唐朝开放的对外政策。

(4)史实和影响:根据所学和材料“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”可知,这体现出,杜甫描写的是开元盛世,气势恢宏的大唐盛世跃然纸上,写出了国富民强,兵精粮足,国库充盈,家家富足的幸福生活场景。

10.(1)时代背景:中共十一届三中全会,做出了改革开放的历史性决策。建立经济特区,对外开放进一步深入。

(2)进一步解放了思想,推动了改革开放和现代化建设事业的发展。

(3)改革先农村后城市,开放先沿海到内地,循序渐进,逐步深化。

【详解】(1)时代背景:根据材料“两个凡是、实践是检验真理的唯一标准、改革开放”和所学可知,这一时期召开中共十一届三中全会,否定了“两个凡是”的错误方针,提出“实践是检验真理的唯一标准”,做出了改革开放的历史性决策;根据材料“摸着石头过河、包产到户、让一部分人先富起来、经济特和所学可知,1980年建立经济特区,随后对外开放的进程进一步深入。

(2)共同影响:根据材料和所学可知,1978年真理标准问题的大讨论,是一场深刻的思想解放运动,使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准。1992年的南方谈话,进一步解放了人们的思想,推动改革开放和社会主义现代化建设进入新阶段,对建设中国特色社会主义产生了深远影响,因此共同影响是进一步解放了思想,推动了改革开放和现代化建设事业的发展。

(3)特点:根据材料“包产到户”可知,是农村改革,结合所学可知,对内改革是农村之后再城市进行改革,得出特点改革先农村后城市。根据材料“经济特区”和所学可知,对外开放的特点是开放先沿海到内地,结合所学,整个改革开放特点是循序渐进,逐步深化。

11.(1)西方现代化:先思想(文艺复兴)后制度(资本主义制度)再技术(工业革命)。

(2) 二十一世纪二十年代 建成社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴。

(3)殖民掠夺、原始积累、不平等贸易。

(4)西方现代化是资本主义现代化;中国式现代化是基于中国国情,走和平发展道路的现代化。

【详解】(1)历程:根据材料“14-18世纪”“文艺复兴”“17-19世纪中后期”“英美法资产阶级革命、俄日资产阶级改革及殖民扩张”“18世纪中期至今”“第一次工业革命、第二次工业革命、第三次科技革命及殖民扩张”得出先思想(文艺复兴)后制度(资本主义制度)再技术(工业革命)。

(2)填写内容:根据材料“两个一百年奋斗目标”结合所学可知,两个一百年奋斗目标是到建党一百年(2020年)时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善,实现全面建成小康社会;到世纪中叶建国一百年时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家。因此答案:二十一世纪二十年代;建成社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴。

(3)实现路径:根据材料“西方靠殖民掠夺奠定了其‘起手优势’”得出殖民掠夺;根据材料“又靠对劳动者的剥削压榨进行原始积累”得出原始积累;根据材料“并且通过不平等贸易强化了其在‘世界体系’中的支配地位”得出不平等贸易。

(4)本质:根据材料“西方的现代化是帝国主义(资本主义)的现代化”得出西方现代化是资本主义现代化;根据材料“既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化……,是走和平发展道路的现代化。”得出中国式现代化是基于中国国情,走和平发展道路的现代化

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录