初中化学科粤版九上3.3 燃烧条件与灭火原理 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中化学科粤版九上3.3 燃烧条件与灭火原理 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1016.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 科粤版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第三节

燃烧条件与灭火原理

点燃蜡烛,把粗铜丝制成的线圈(圈与圈有一定的空隙)从火焰上方罩下去,观察现象。分析原理?

提出问题:

现象:蜡烛火焰熄灭。

原理:

1.掌握燃烧条件和灭火原理。

2.能利用化学知识解释日常生活中某些燃烧、灭火的现象和原因。(难点)

学习目标

问题:

物质需要具备什么条件才会燃烧?

探究活动:物质燃烧条件的探究

一、燃烧的条件:

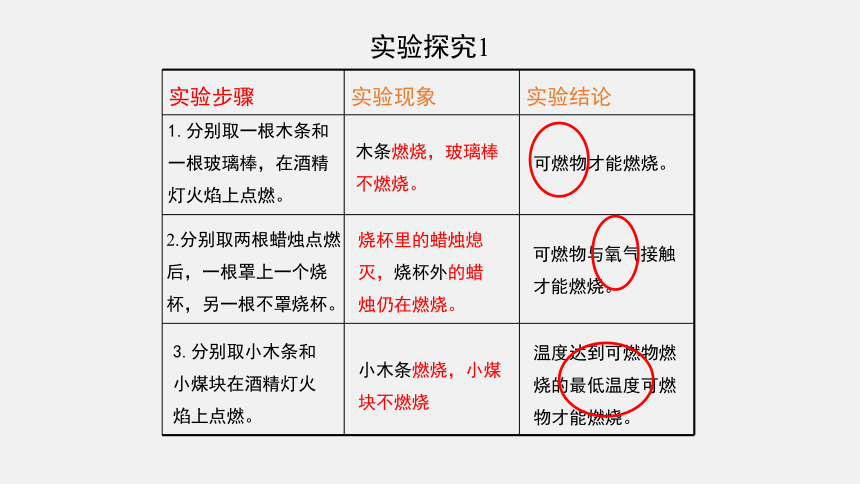

实验步骤 实验现象 实验结论

木条燃烧,玻璃棒不燃烧。

小木条燃烧,小煤块不燃烧

烧杯里的蜡烛熄灭,烧杯外的蜡烛仍在燃烧。

可燃物才能燃烧。

温度达到可燃物燃烧的最低温度可燃物才能燃烧。

可燃物与氧气接触才能燃烧。

实验探究1

1.分别取一根木条和一根玻璃棒,在酒精灯火焰上点燃。

2.分别取两根蜡烛点燃后,一根罩上一个烧杯,另一根不罩烧杯。

3.分别取小木条和小煤块在酒精灯火焰上点燃。

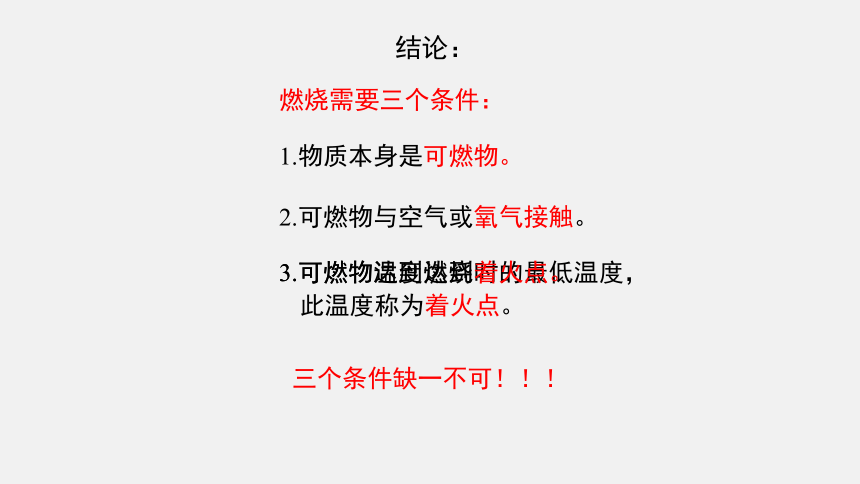

燃烧需要三个条件:

2.可燃物与空气或氧气接触。

3.可燃物达到燃烧时的最低温度,

此温度称为着火点。

3.可燃物温度达到着火点。

三个条件缺一不可!!!

1.物质本身是可燃物。

结论:

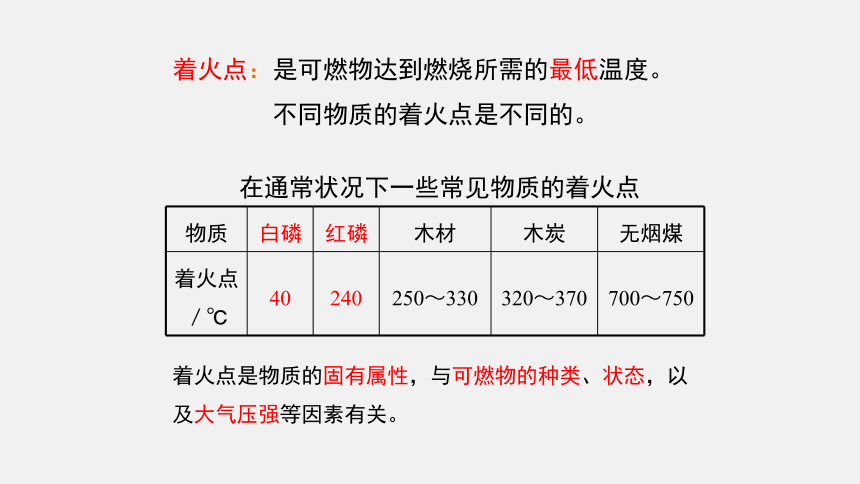

着火点:是可燃物达到燃烧所需的最低温度。

不同物质的着火点是不同的。

在通常状况下一些常见物质的着火点

物质 白磷 红磷 木材 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 250~330 320~370 700~750

着火点是物质的固有属性,与可燃物的种类、状态,以及大气压强等因素有关。

燃烧造福于人类

燃烧给人类带来灾难

实验探究2

“蜡烛熄灭”的方法及原理

【分组实验】

请想出尽可能多的方法熄灭燃着的蜡烛

【实验用品】

蜡烛、火柴、剪刀、烧杯、 水、沙子

湿抹布、碳酸钠、盐酸、药匙

提示:碳酸钠和盐酸反应生成二氧化碳。

隔绝空气或氧气

水

烧杯罩住

湿布盖灭

二氧化碳

温度降至着火点以下

清除可燃物

吹灭

扇灭

燃烧的条件:

1.物质本身是可燃物。

2.可燃物与接触空气或氧气。

3.可燃物温度达到可燃物的着火点。

二、灭火的原理:

灭火的原理:

1.隔离可燃物。

2.使可燃物隔绝空气(或氧气)。

3.降低可燃物温度至着火点以下。

三个条件缺一不可

三个措施只需一种即可

三、防火及发生火灾时的自救措施:

1.防火措施:

了解下安全图标:

牢记出口

匍匐撤离

身披湿衣

毛巾捂鼻

结绳自救

不坐电梯

回顾课前问题

点燃蜡烛,把粗铜丝制成的线圈(圈与圈有一定的空隙)从火焰上方罩下去,观察现象。分析原理?

现象:蜡烛火焰熄灭。

原理:铜是热的良导体,易散热,使烛火周围的温度低于其着火点以下。

油锅着

方法:

用锅盖盖灭

隔绝空气

自我检测:

一、人人争当消防员

原理:

家具着

方法:

用水浇灭

使温度降到着火点以下

原理:

森林着

方法:

将大火蔓延线路前的树木砍掉,放火烧去草地,形成隔离带。

隔离或清除可燃物

原理:

在赤壁之战中,周瑜的军队点燃战船,熊熊燃烧的战船借助东风直冲曹军的木船,使曹军的木船燃起大火。根据右图所示燃烧的条件填写:曹军的木船是 ,木船燃烧的条件是 、 。

温度达到着火点

可燃物

接触氧气或空气

二、【经典战役回顾】

2.调查宣传:自查家庭、学校或社区中存在的火灾安全隐患,并和同学探讨或查阅资料:当发生火灾时如何自救,将注意的事项列成清单以便宣传。

【作业设计】

1.家庭小实验:点燃三根火柴,分是竖直向上、竖直向下和平放,比较三根火柴燃烧的情况,并分析其原因

1.为了安全,火车站要进行安检,轨道交通部门规定乘客携带的易燃、易爆、有毒、有强腐蚀性等物品不能通过安检口。下列物品可以通过安检口的是( )

A.浓硫酸 B.汽油 C.液体皂 D.爆竹

小试身手

2.下列不属于缓慢氧化的是( )

A.燃料的燃烧 B.金属的锈蚀

C.动植物的腐烂 D.塑料的老化

C

A

A

3.下列关于燃烧和灭火,说法正确的是( )

A.将木材架空,目的是增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧

B.逃离火灾现场时,可用湿毛巾捂住口鼻,并坐电梯离开

C.救火时,应该打开所有门窗

D.油锅着火,用锅盖盖上,是为了降低可燃物的温度

4.中学生应有一定的安全常识。下列做法合理的是( )

A.室内起火,立即打开门窗通风。

B.在山林中遇火灾时,向顺风方向奔跑,逃离火灾区。

C.夜间发现燃气泄漏应立即开灯查看并关闭阀门开窗通风。

D.被围困在火灾区时,应用湿毛巾捂住口鼻并尽量贴近地面逃离。

D

退出

第三节

燃烧条件与灭火原理

点燃蜡烛,把粗铜丝制成的线圈(圈与圈有一定的空隙)从火焰上方罩下去,观察现象。分析原理?

提出问题:

现象:蜡烛火焰熄灭。

原理:

1.掌握燃烧条件和灭火原理。

2.能利用化学知识解释日常生活中某些燃烧、灭火的现象和原因。(难点)

学习目标

问题:

物质需要具备什么条件才会燃烧?

探究活动:物质燃烧条件的探究

一、燃烧的条件:

实验步骤 实验现象 实验结论

木条燃烧,玻璃棒不燃烧。

小木条燃烧,小煤块不燃烧

烧杯里的蜡烛熄灭,烧杯外的蜡烛仍在燃烧。

可燃物才能燃烧。

温度达到可燃物燃烧的最低温度可燃物才能燃烧。

可燃物与氧气接触才能燃烧。

实验探究1

1.分别取一根木条和一根玻璃棒,在酒精灯火焰上点燃。

2.分别取两根蜡烛点燃后,一根罩上一个烧杯,另一根不罩烧杯。

3.分别取小木条和小煤块在酒精灯火焰上点燃。

燃烧需要三个条件:

2.可燃物与空气或氧气接触。

3.可燃物达到燃烧时的最低温度,

此温度称为着火点。

3.可燃物温度达到着火点。

三个条件缺一不可!!!

1.物质本身是可燃物。

结论:

着火点:是可燃物达到燃烧所需的最低温度。

不同物质的着火点是不同的。

在通常状况下一些常见物质的着火点

物质 白磷 红磷 木材 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 250~330 320~370 700~750

着火点是物质的固有属性,与可燃物的种类、状态,以及大气压强等因素有关。

燃烧造福于人类

燃烧给人类带来灾难

实验探究2

“蜡烛熄灭”的方法及原理

【分组实验】

请想出尽可能多的方法熄灭燃着的蜡烛

【实验用品】

蜡烛、火柴、剪刀、烧杯、 水、沙子

湿抹布、碳酸钠、盐酸、药匙

提示:碳酸钠和盐酸反应生成二氧化碳。

隔绝空气或氧气

水

烧杯罩住

湿布盖灭

二氧化碳

温度降至着火点以下

清除可燃物

吹灭

扇灭

燃烧的条件:

1.物质本身是可燃物。

2.可燃物与接触空气或氧气。

3.可燃物温度达到可燃物的着火点。

二、灭火的原理:

灭火的原理:

1.隔离可燃物。

2.使可燃物隔绝空气(或氧气)。

3.降低可燃物温度至着火点以下。

三个条件缺一不可

三个措施只需一种即可

三、防火及发生火灾时的自救措施:

1.防火措施:

了解下安全图标:

牢记出口

匍匐撤离

身披湿衣

毛巾捂鼻

结绳自救

不坐电梯

回顾课前问题

点燃蜡烛,把粗铜丝制成的线圈(圈与圈有一定的空隙)从火焰上方罩下去,观察现象。分析原理?

现象:蜡烛火焰熄灭。

原理:铜是热的良导体,易散热,使烛火周围的温度低于其着火点以下。

油锅着

方法:

用锅盖盖灭

隔绝空气

自我检测:

一、人人争当消防员

原理:

家具着

方法:

用水浇灭

使温度降到着火点以下

原理:

森林着

方法:

将大火蔓延线路前的树木砍掉,放火烧去草地,形成隔离带。

隔离或清除可燃物

原理:

在赤壁之战中,周瑜的军队点燃战船,熊熊燃烧的战船借助东风直冲曹军的木船,使曹军的木船燃起大火。根据右图所示燃烧的条件填写:曹军的木船是 ,木船燃烧的条件是 、 。

温度达到着火点

可燃物

接触氧气或空气

二、【经典战役回顾】

2.调查宣传:自查家庭、学校或社区中存在的火灾安全隐患,并和同学探讨或查阅资料:当发生火灾时如何自救,将注意的事项列成清单以便宣传。

【作业设计】

1.家庭小实验:点燃三根火柴,分是竖直向上、竖直向下和平放,比较三根火柴燃烧的情况,并分析其原因

1.为了安全,火车站要进行安检,轨道交通部门规定乘客携带的易燃、易爆、有毒、有强腐蚀性等物品不能通过安检口。下列物品可以通过安检口的是( )

A.浓硫酸 B.汽油 C.液体皂 D.爆竹

小试身手

2.下列不属于缓慢氧化的是( )

A.燃料的燃烧 B.金属的锈蚀

C.动植物的腐烂 D.塑料的老化

C

A

A

3.下列关于燃烧和灭火,说法正确的是( )

A.将木材架空,目的是增大可燃物与氧气的接触面积,促进燃烧

B.逃离火灾现场时,可用湿毛巾捂住口鼻,并坐电梯离开

C.救火时,应该打开所有门窗

D.油锅着火,用锅盖盖上,是为了降低可燃物的温度

4.中学生应有一定的安全常识。下列做法合理的是( )

A.室内起火,立即打开门窗通风。

B.在山林中遇火灾时,向顺风方向奔跑,逃离火灾区。

C.夜间发现燃气泄漏应立即开灯查看并关闭阀门开窗通风。

D.被围困在火灾区时,应用湿毛巾捂住口鼻并尽量贴近地面逃离。

D

退出

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料