岳麓版必修3第13课挑战教皇的权威(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修3第13课挑战教皇的权威(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 855.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。1076年,德意志神圣罗马帝国皇帝亨利与罗马教皇格里高利七世争权夺利,斗争日益激烈,最后发展到势不两立的地步。亨利想摆脱罗马教廷的控制,教皇则想剥夺亨利所有的自主权。

亨利首先发难,召集德国境内各教区的主教们开了一个宗教会议,宣布废除格里高利的教皇职位。格里高利七世针锋相对,在罗马拉特兰诺宫召开全基督教会的会议,宣布驱逐亨利出教,不仅要德国人反对亨利,也在其他国家掀起了反亨利浪潮。

一时之间,德国内外反亨利力量声势震天,特别是德国境内的大大小小封建主都兴兵造反,向亨利的皇位发起挑战。

亨利面对危局,被迫妥协,1077年1月,亨利身穿破衣,骑着毛驴,冒着严寒,领着妻儿,翻山越岭,千里迢迢前往罗马,向教皇格里高利忏悔请罪。

格里高利七世故意不予理睬,在亨利到达之前躲到了远离罗马的卡诺莎行宫。亨利没有办法,只好又前往卡诺莎拜见教皇。教皇紧闭城堡大门,不让亨利进来。为了保住皇帝宝座,亨利忍辱跪在城堡门前求饶。

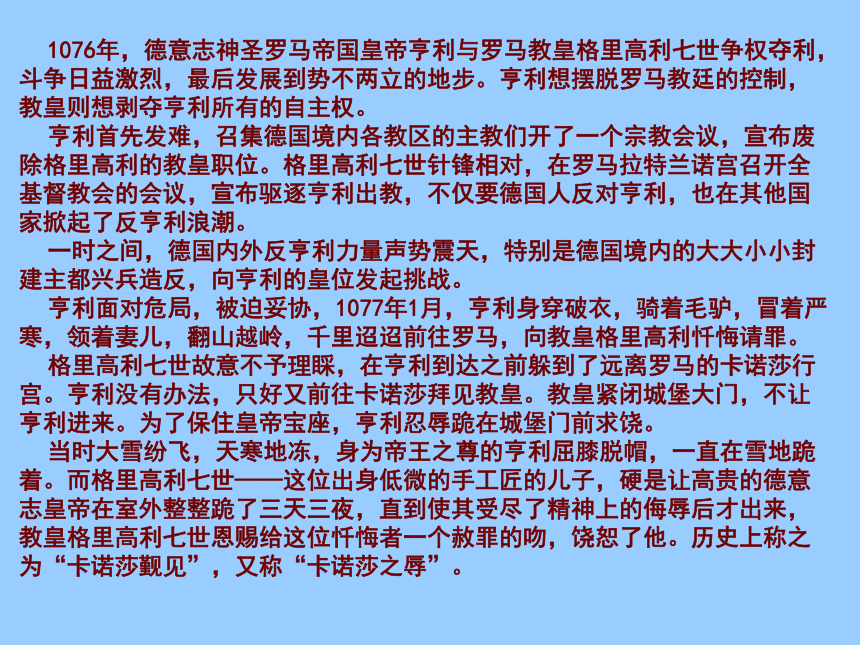

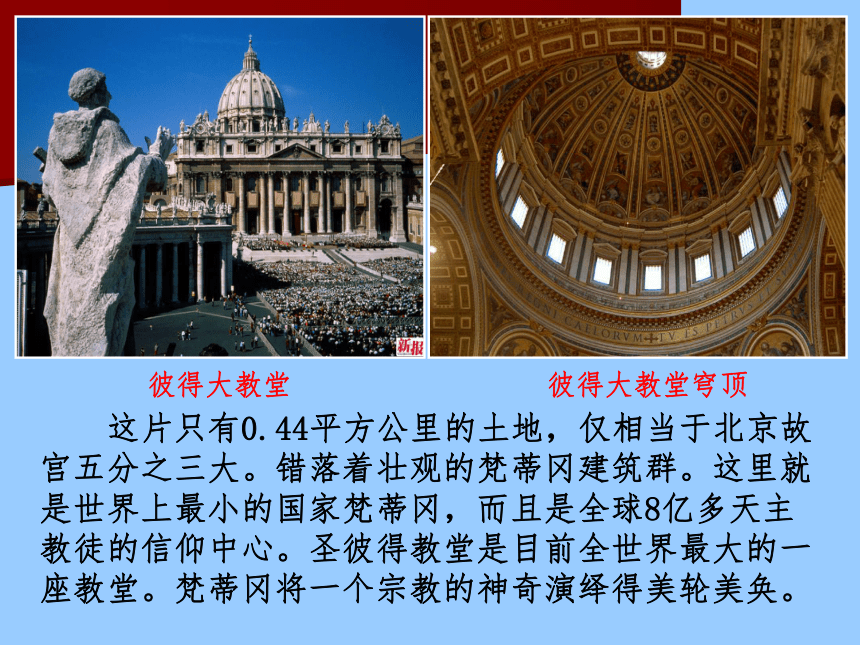

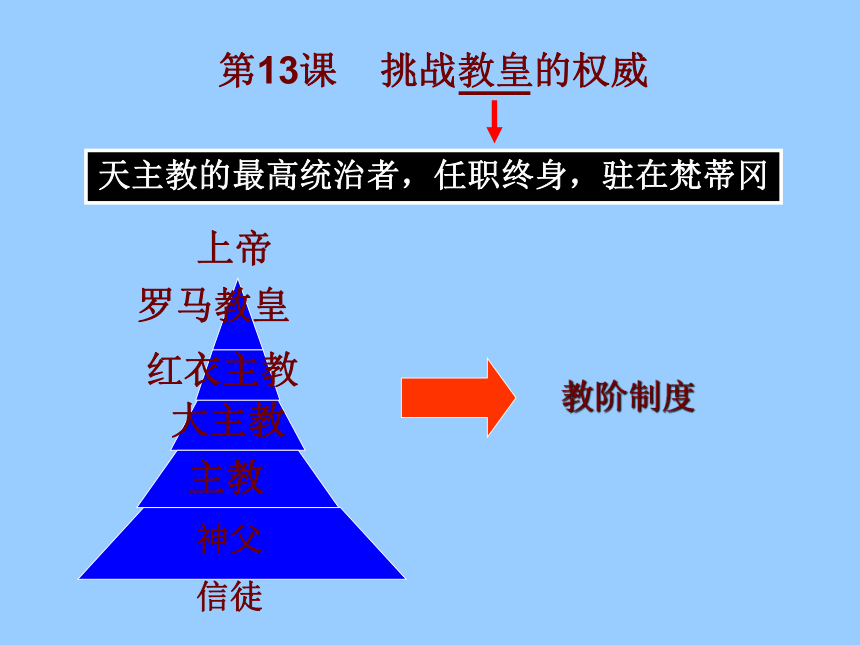

当时大雪纷飞,天寒地冻,身为帝王之尊的亨利屈膝脱帽,一直在雪地跪着。而格里高利七世——这位出身低微的手工匠的儿子,硬是让高贵的德意志皇帝在室外整整跪了三天三夜,直到使其受尽了精神上的侮辱后才出来,教皇格里高利七世恩赐给这位忏悔者一个赦罪的吻,饶恕了他。历史上称之为“卡诺莎觐见”,又称“卡诺莎之辱”。 这片只有0.44平方公里的土地,仅相当于北京故宫五分之三大。错落着壮观的梵蒂冈建筑群。这里就是世界上最小的国家梵蒂冈,而且是全球8亿多天主教徒的信仰中心。圣彼得教堂是目前全世界最大的一座教堂。梵蒂冈将一个宗教的神奇演绎得美轮美奂。 彼得大教堂穹顶彼得大教堂 第13课 挑战教皇的权威天主教的最高统治者,任职终身,驻在梵蒂冈一、西欧宗教改革的背景 材料一:14——16世纪,西欧的资本主义经济有所发展,资产阶级力量成长。

中世纪西欧的罗马天主教会是封建主阶级的精神统治工具,它给封建制度披上了神圣的外衣,为封建统治辩护。天主教会也是各国最有势力的封建领主,拥有天主教世界地产的1/3。教会还是各国的特权组织,成为西欧国家实行政治统一的障碍。 根本原因随着资本主义萌芽的发展,资产阶级要求冲破封建神学思想体系的束缚。 材料二:文艺复兴唤醒了沉睡的人们,理性高于信仰的人文主义宗教观逐渐兴盛,罗马教皇至高无上的权威开始受到挑战。

文艺复兴的思想解放潮流席卷欧洲后,人文主义思想活跃。

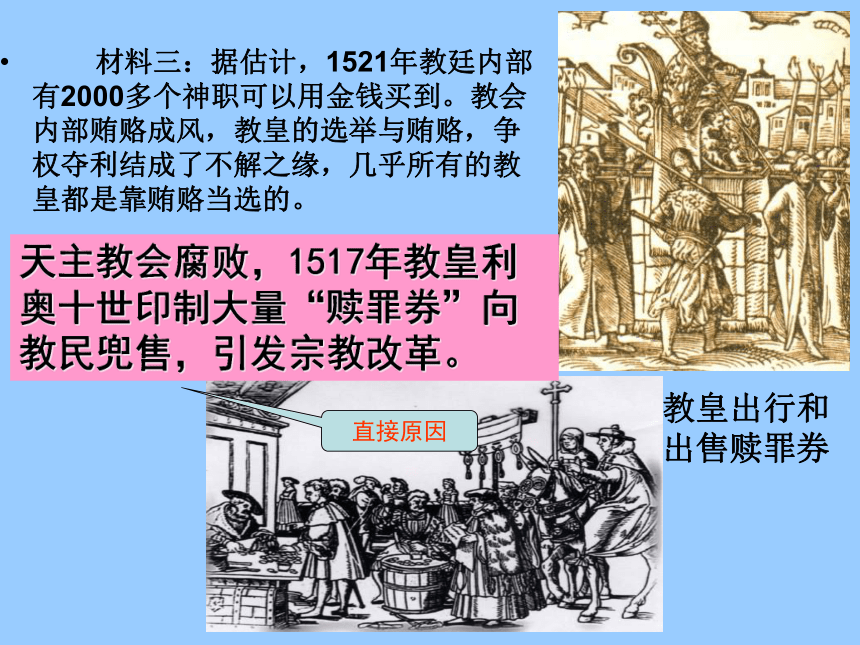

材料三:据估计,1521年教廷内部有2000多个神职可以用金钱买到。教会内部贿赂成风,教皇的选举与贿赂,争权夺利结成了不解之缘,几乎所有的教皇都是靠贿赂当选的。

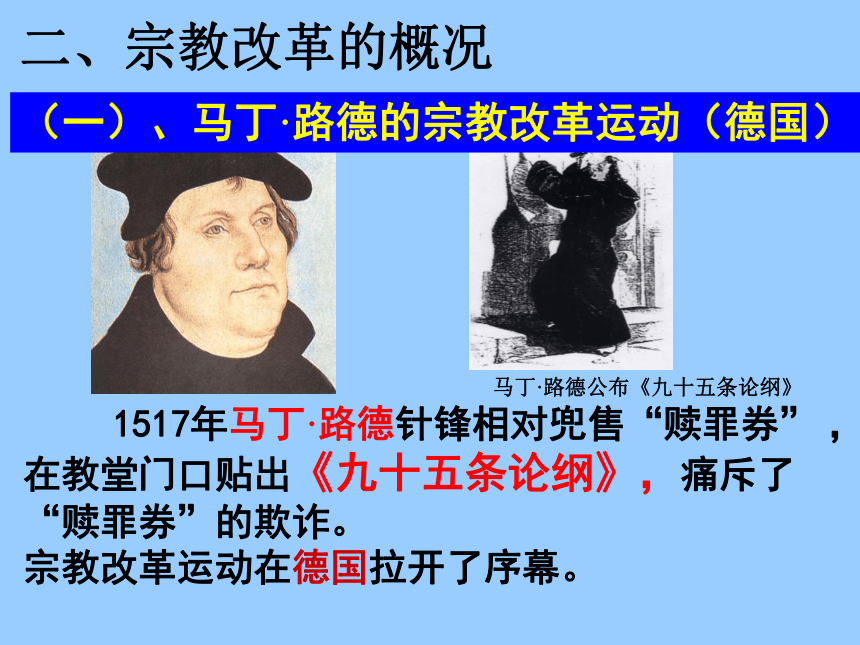

教皇出行和出售赎罪券直接原因天主教会腐败,1517年教皇利奥十世印制大量“赎罪券”向教民兜售,引发宗教改革。材料四:对于罗马教皇来说,意大利是它的老巢,法兰西和西班牙是两个动辄诉诸武力的超级大国,英格兰又远在海峡彼岸鞭长莫及,因此只有积弱不振的近邻德意志是可以任意欺凌压榨的最佳对象。教会巨大的财政开支在很大程度上要靠老实的德国人来支付,德国被称为“教皇的奶牛”。为什么宗教改革首先发生在德国?马丁·路德公布《九十五条论纲》 1517年马丁·路德针锋相对兜售“赎罪券” ,在教堂门口贴出《九十五条论纲》,痛斥了“赎罪券”的欺诈。

宗教改革运动在德国拉开了序幕。 (一)、马丁·路德的宗教改革运动(德国)二、宗教改革的概况《九十五条论纲》节选

第27条 有人说当钱币一投入钱柜中叮当作响时,灵魂就超脱炼狱飞入天堂,这是宣传者的捏造。

第36条 每一个真诚悔改的基督徒,即令没有赎罪券,也同样可以被赦罪或免罪。

第86条 教皇的财富今日远超过最富有者的财富。他为建筑一个圣彼得堂,为何不用自己的钱,而要用贫穷信徒的钱呢?

甲:人生来是有罪的,只有尊崇上帝,忠实地履行七种圣礼:洗礼、圣餐、悔罪等,通过苦修才能得到上帝的恩典。

乙: 只要虔诚地信仰耶稣就可灵魂得救,无须经过烦琐的仪式。这些仪式中,除圣餐外,皆是糟蹋钱财的多余之举,皆可废除。

甲: 上帝是不与油嘴之人直接交往的,只有在我们教士的主持下,才能聆听到上帝的福音;否则,就要受到永世惩罚。

乙:每个教徒,只要自己面对《圣经》,真诚忏悔,就可直接与上帝心灵沟通,无须你们所谓尊贵的教士,凡信徒皆为祭司。

1.他们各代表谁的观点?

2.二者主张有何不同?

罗马教会马丁·路德因行称义因信称义、信仰得救教徒教皇上帝上帝间接对话、得救直接对话、得救P54 阅读与思考 在路德“因信称义”的潜台词里包含着解放人的个性的革命主张。它从神学角度论证了宗教的和现实的人身依附的不合理性。

——罗竹风《宗教通史简编》你怎样理解路德“因信称义”的潜台词? 路德的主张体现了这一时期蓬勃发展的资产阶级要求摆脱神学束缚、打破天主教会精神独裁,争取精神自由和反封建的强烈愿望。

【思考】新教中废除教阶、简化仪式的改革反映了当时资产阶级什么样的要求?

【回答】提高自身社会地位、追求平等;加强资本积累;惜时如金。路德教改革影响:

1)在德国拉开了宗教改革的序幕,这是反对天主教

会的社会、思想改革运动;

2)它使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,

带有鲜明的人文主义色彩;

3)改革后的新教与天主教、东正教形成了三足鼎立

的局面。

基督教(诞生于公元一世纪的罗马帝国) 东正教天主教新 教(二)、加尔文的宗教改革(瑞士日内瓦)(1)著作:《基督教原理》(2)观点:

继承:A 信仰得救、B否定教皇权威、教阶制度发展:C 先定论(核心)——更激进 上帝从创世纪以来,就把世人分成“选民”和“弃民”,前者注定得救,后者注定沉沦。这是人的意志无法改变的。但是,按照加尔文的观点,这并不意味着基督徒可以对他们在世上的行为漠不关心,人在现世生活中的成功与失败,就是“选民”和“弃民”的标志。这种“预定论”以宗教学说的形式,反映了资本主义原始积累时期的资产阶级意识形态。资产阶级竞相追求利润,人人都想发财致富。胜利者产生了优越感,增加了自信力,认为自己肯定是上帝的“选民”,而那些失败者则无疑是“弃民”了。“预定论”鼓舞了新兴资产阶级的进取精神。对加尔文“先定论”的理解材料一 :

上帝藉着他的预定拣选了一些人,……所谓预定,乃是上帝的永恒旨意,他早已按照自己的意旨,决定了要将谁接入他的救恩中,并将谁贬入灭亡。

材料二 :

一个人所以发家致富,不在于他的品德智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐……财富本身决不像某些人所想的应予斥责。这样做就是亵渎神明。 意义:1、为资产阶级发财致富作辩护,为以后资产阶级革命提供了意识形态方面的依据。

2、从神学角度论证了世俗生活和个人生活的必要性、合理性——人文主义色彩 结合马丁·路德和加尔文的思想,分析宗教改革时期的人文主义含义。 宗教改革时期的人文主义主要是指反对天主教会的宗教特权,提倡人的个性解放,使人从罗马天主教会的宗教枷锁中解脱出来,获得更多的个人自由。 三、宗教改革的实质: 早期资产阶级披着宗教外衣的反对以天主教会为核心的封建势力的一场思想解放运动。四、宗教改革的意义 用人文主义宗教观挑战罗马教皇的权威,进一步解放了人们的思想。

冲击了天主教会统治,为欧洲资本主义的发展扫除障碍。推动了欧洲社会近代化的进程。

西欧资本主义的萌芽人文主义思潮天主教的神权统治宗教改革马丁·路德加尔文打破天主教的权威体现了人文主义含义促进了西欧社会的进步小结:2、加尔文宗教观的实质是

A.否定教皇、封建主的特权

B.否认先定论就是否认上帝

C.依靠信仰才能得救

D.依靠上帝1、马丁·路德的“因信称义”与基督教的“因行称义”的本质区别是 A、人们得救的途径 B、对教皇权威的否定 C、为人处事的准则 D、“人”与“上帝”的对立 4.16世纪西欧的反封建斗争往往带有宗教色彩的原因是: A. 宗教在当时意识形态中占统治地位,新兴资产阶级力量弱小 B. 宗教和神学是维护封建统治的精神工具 C. 天主教会反对殖民扩张,维护了资产阶级的人性主张 D. 宗教有很大的迷惑性,人民易于接受3、宗教改革的实质是

A、宗教领域内部的改革

B、统治阶级争夺统治权的斗争

C、资产阶级反封建的斗争

D、劳苦大众挑战教皇权威的斗争5、加尔文的学说之所以能够在西欧广泛传播,主要是因为

A、他宣传信仰得救,反对天主教的等级观念

B、他否定教皇统治人民的权力

C、他的先定论将上帝摆到了至高无上的地位

D、其学说符合当时新兴资产阶级发财致富的愿望

亨利首先发难,召集德国境内各教区的主教们开了一个宗教会议,宣布废除格里高利的教皇职位。格里高利七世针锋相对,在罗马拉特兰诺宫召开全基督教会的会议,宣布驱逐亨利出教,不仅要德国人反对亨利,也在其他国家掀起了反亨利浪潮。

一时之间,德国内外反亨利力量声势震天,特别是德国境内的大大小小封建主都兴兵造反,向亨利的皇位发起挑战。

亨利面对危局,被迫妥协,1077年1月,亨利身穿破衣,骑着毛驴,冒着严寒,领着妻儿,翻山越岭,千里迢迢前往罗马,向教皇格里高利忏悔请罪。

格里高利七世故意不予理睬,在亨利到达之前躲到了远离罗马的卡诺莎行宫。亨利没有办法,只好又前往卡诺莎拜见教皇。教皇紧闭城堡大门,不让亨利进来。为了保住皇帝宝座,亨利忍辱跪在城堡门前求饶。

当时大雪纷飞,天寒地冻,身为帝王之尊的亨利屈膝脱帽,一直在雪地跪着。而格里高利七世——这位出身低微的手工匠的儿子,硬是让高贵的德意志皇帝在室外整整跪了三天三夜,直到使其受尽了精神上的侮辱后才出来,教皇格里高利七世恩赐给这位忏悔者一个赦罪的吻,饶恕了他。历史上称之为“卡诺莎觐见”,又称“卡诺莎之辱”。 这片只有0.44平方公里的土地,仅相当于北京故宫五分之三大。错落着壮观的梵蒂冈建筑群。这里就是世界上最小的国家梵蒂冈,而且是全球8亿多天主教徒的信仰中心。圣彼得教堂是目前全世界最大的一座教堂。梵蒂冈将一个宗教的神奇演绎得美轮美奂。 彼得大教堂穹顶彼得大教堂 第13课 挑战教皇的权威天主教的最高统治者,任职终身,驻在梵蒂冈一、西欧宗教改革的背景 材料一:14——16世纪,西欧的资本主义经济有所发展,资产阶级力量成长。

中世纪西欧的罗马天主教会是封建主阶级的精神统治工具,它给封建制度披上了神圣的外衣,为封建统治辩护。天主教会也是各国最有势力的封建领主,拥有天主教世界地产的1/3。教会还是各国的特权组织,成为西欧国家实行政治统一的障碍。 根本原因随着资本主义萌芽的发展,资产阶级要求冲破封建神学思想体系的束缚。 材料二:文艺复兴唤醒了沉睡的人们,理性高于信仰的人文主义宗教观逐渐兴盛,罗马教皇至高无上的权威开始受到挑战。

文艺复兴的思想解放潮流席卷欧洲后,人文主义思想活跃。

材料三:据估计,1521年教廷内部有2000多个神职可以用金钱买到。教会内部贿赂成风,教皇的选举与贿赂,争权夺利结成了不解之缘,几乎所有的教皇都是靠贿赂当选的。

教皇出行和出售赎罪券直接原因天主教会腐败,1517年教皇利奥十世印制大量“赎罪券”向教民兜售,引发宗教改革。材料四:对于罗马教皇来说,意大利是它的老巢,法兰西和西班牙是两个动辄诉诸武力的超级大国,英格兰又远在海峡彼岸鞭长莫及,因此只有积弱不振的近邻德意志是可以任意欺凌压榨的最佳对象。教会巨大的财政开支在很大程度上要靠老实的德国人来支付,德国被称为“教皇的奶牛”。为什么宗教改革首先发生在德国?马丁·路德公布《九十五条论纲》 1517年马丁·路德针锋相对兜售“赎罪券” ,在教堂门口贴出《九十五条论纲》,痛斥了“赎罪券”的欺诈。

宗教改革运动在德国拉开了序幕。 (一)、马丁·路德的宗教改革运动(德国)二、宗教改革的概况《九十五条论纲》节选

第27条 有人说当钱币一投入钱柜中叮当作响时,灵魂就超脱炼狱飞入天堂,这是宣传者的捏造。

第36条 每一个真诚悔改的基督徒,即令没有赎罪券,也同样可以被赦罪或免罪。

第86条 教皇的财富今日远超过最富有者的财富。他为建筑一个圣彼得堂,为何不用自己的钱,而要用贫穷信徒的钱呢?

甲:人生来是有罪的,只有尊崇上帝,忠实地履行七种圣礼:洗礼、圣餐、悔罪等,通过苦修才能得到上帝的恩典。

乙: 只要虔诚地信仰耶稣就可灵魂得救,无须经过烦琐的仪式。这些仪式中,除圣餐外,皆是糟蹋钱财的多余之举,皆可废除。

甲: 上帝是不与油嘴之人直接交往的,只有在我们教士的主持下,才能聆听到上帝的福音;否则,就要受到永世惩罚。

乙:每个教徒,只要自己面对《圣经》,真诚忏悔,就可直接与上帝心灵沟通,无须你们所谓尊贵的教士,凡信徒皆为祭司。

1.他们各代表谁的观点?

2.二者主张有何不同?

罗马教会马丁·路德因行称义因信称义、信仰得救教徒教皇上帝上帝间接对话、得救直接对话、得救P54 阅读与思考 在路德“因信称义”的潜台词里包含着解放人的个性的革命主张。它从神学角度论证了宗教的和现实的人身依附的不合理性。

——罗竹风《宗教通史简编》你怎样理解路德“因信称义”的潜台词? 路德的主张体现了这一时期蓬勃发展的资产阶级要求摆脱神学束缚、打破天主教会精神独裁,争取精神自由和反封建的强烈愿望。

【思考】新教中废除教阶、简化仪式的改革反映了当时资产阶级什么样的要求?

【回答】提高自身社会地位、追求平等;加强资本积累;惜时如金。路德教改革影响:

1)在德国拉开了宗教改革的序幕,这是反对天主教

会的社会、思想改革运动;

2)它使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,

带有鲜明的人文主义色彩;

3)改革后的新教与天主教、东正教形成了三足鼎立

的局面。

基督教(诞生于公元一世纪的罗马帝国) 东正教天主教新 教(二)、加尔文的宗教改革(瑞士日内瓦)(1)著作:《基督教原理》(2)观点:

继承:A 信仰得救、B否定教皇权威、教阶制度发展:C 先定论(核心)——更激进 上帝从创世纪以来,就把世人分成“选民”和“弃民”,前者注定得救,后者注定沉沦。这是人的意志无法改变的。但是,按照加尔文的观点,这并不意味着基督徒可以对他们在世上的行为漠不关心,人在现世生活中的成功与失败,就是“选民”和“弃民”的标志。这种“预定论”以宗教学说的形式,反映了资本主义原始积累时期的资产阶级意识形态。资产阶级竞相追求利润,人人都想发财致富。胜利者产生了优越感,增加了自信力,认为自己肯定是上帝的“选民”,而那些失败者则无疑是“弃民”了。“预定论”鼓舞了新兴资产阶级的进取精神。对加尔文“先定论”的理解材料一 :

上帝藉着他的预定拣选了一些人,……所谓预定,乃是上帝的永恒旨意,他早已按照自己的意旨,决定了要将谁接入他的救恩中,并将谁贬入灭亡。

材料二 :

一个人所以发家致富,不在于他的品德智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐……财富本身决不像某些人所想的应予斥责。这样做就是亵渎神明。 意义:1、为资产阶级发财致富作辩护,为以后资产阶级革命提供了意识形态方面的依据。

2、从神学角度论证了世俗生活和个人生活的必要性、合理性——人文主义色彩 结合马丁·路德和加尔文的思想,分析宗教改革时期的人文主义含义。 宗教改革时期的人文主义主要是指反对天主教会的宗教特权,提倡人的个性解放,使人从罗马天主教会的宗教枷锁中解脱出来,获得更多的个人自由。 三、宗教改革的实质: 早期资产阶级披着宗教外衣的反对以天主教会为核心的封建势力的一场思想解放运动。四、宗教改革的意义 用人文主义宗教观挑战罗马教皇的权威,进一步解放了人们的思想。

冲击了天主教会统治,为欧洲资本主义的发展扫除障碍。推动了欧洲社会近代化的进程。

西欧资本主义的萌芽人文主义思潮天主教的神权统治宗教改革马丁·路德加尔文打破天主教的权威体现了人文主义含义促进了西欧社会的进步小结:2、加尔文宗教观的实质是

A.否定教皇、封建主的特权

B.否认先定论就是否认上帝

C.依靠信仰才能得救

D.依靠上帝1、马丁·路德的“因信称义”与基督教的“因行称义”的本质区别是 A、人们得救的途径 B、对教皇权威的否定 C、为人处事的准则 D、“人”与“上帝”的对立 4.16世纪西欧的反封建斗争往往带有宗教色彩的原因是: A. 宗教在当时意识形态中占统治地位,新兴资产阶级力量弱小 B. 宗教和神学是维护封建统治的精神工具 C. 天主教会反对殖民扩张,维护了资产阶级的人性主张 D. 宗教有很大的迷惑性,人民易于接受3、宗教改革的实质是

A、宗教领域内部的改革

B、统治阶级争夺统治权的斗争

C、资产阶级反封建的斗争

D、劳苦大众挑战教皇权威的斗争5、加尔文的学说之所以能够在西欧广泛传播,主要是因为

A、他宣传信仰得救,反对天主教的等级观念

B、他否定教皇统治人民的权力

C、他的先定论将上帝摆到了至高无上的地位

D、其学说符合当时新兴资产阶级发财致富的愿望

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣