统编版小学语文六年级下册分班考文言文阅读经典题型检测卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版小学语文六年级下册分班考文言文阅读经典题型检测卷(二)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 980.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

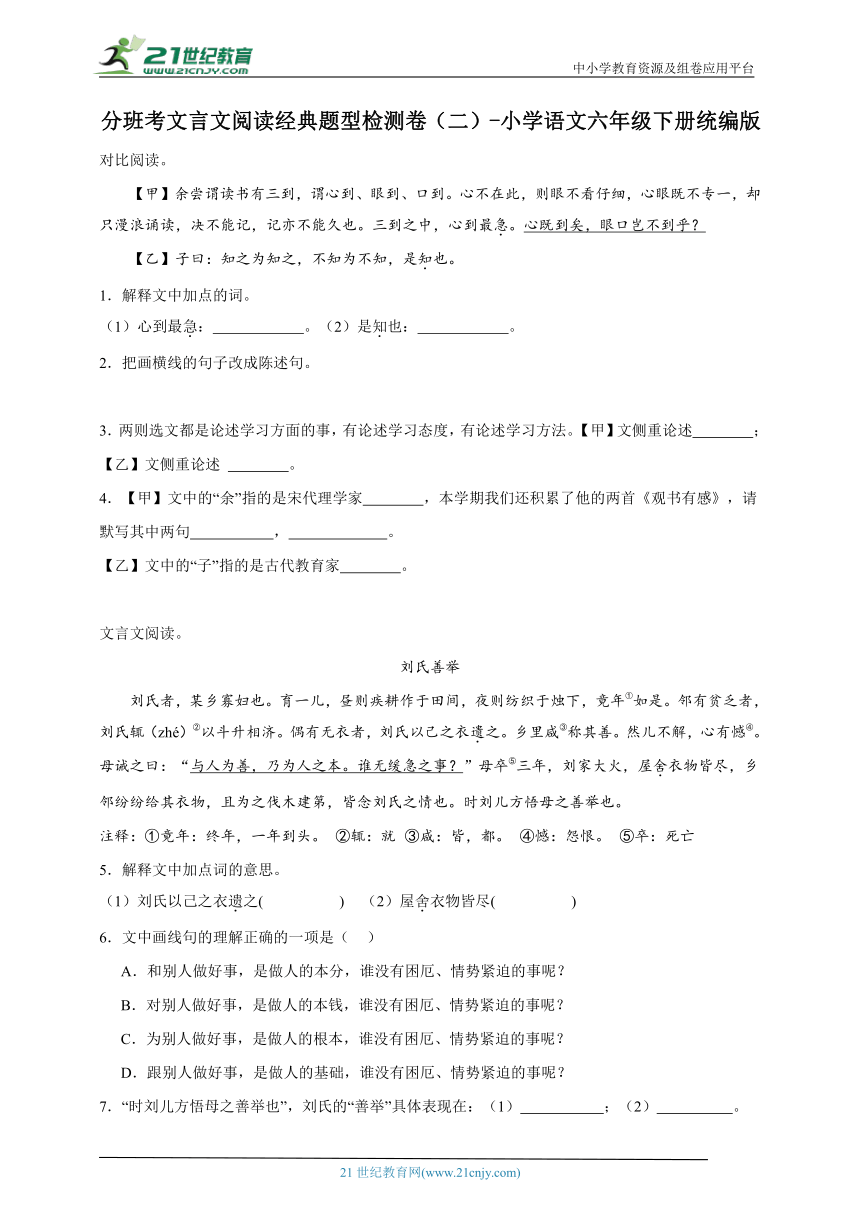

分班考文言文阅读经典题型检测卷(二)-小学语文六年级下册统编版

对比阅读。

【甲】余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

【乙】子曰:知之为知之,不知为不知,是知也。

1.解释文中加点的词。

(1)心到最急: 。(2)是知也: 。

2.把画横线的句子改成陈述句。

3.两则选文都是论述学习方面的事,有论述学习态度,有论述学习方法。【甲】文侧重论述 ;【乙】文侧重论述 。

4.【甲】文中的“余”指的是宋代理学家 ,本学期我们还积累了他的两首《观书有感》,请默写其中两句 , 。

【乙】文中的“子”指的是古代教育家 。

文言文阅读。

刘氏善举

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则疾耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年①如是。邻有贫乏者,刘氏辄(zhé)②以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。乡里咸③称其善。然儿不解,心有憾④。母诫之曰:“与人为善,乃为人之本。谁无缓急之事?”母卒⑤三年,刘家大火,屋舍衣物皆尽,乡邻纷纷给其衣物,且为之伐木建第,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①竟年:终年,一年到头。 ②辄:就 ③咸:皆,都。 ④憾:怨恨。 ⑤卒:死亡

5.解释文中加点词的意思。

(1)刘氏以己之衣遗之( ) (2)屋舍衣物皆尽( )

6.文中画线句的理解正确的一项是( )

A.和别人做好事,是做人的本分,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

B.对别人做好事,是做人的本钱,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

C.为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

D.跟别人做好事,是做人的基础,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

7.“时刘儿方悟母之善举也”,刘氏的“善举”具体表现在:(1) ;(2) 。

8.刘儿“悟”出的道理是 。

阅读下面文言文,完成习题。

叶公好龙

叶公子高好龙,钩以写经,凿以写龙,屋室雕文写龙。于是天龙闻而下之,窥头于牖①,施②尾于堂。叶公见之,弃而还③走,失其魂魄,五色无主。是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

(选自刘向《新序.杂事》)

【注释:】①牖(yòu):窗户。②施(yí):延伸。③还(xuán):掉转。

9.结合文意,解释下列句中加点的词。

(1)施尾于堂

(2)弃而还走

10.翻译文言句子。(温馨提示:关注加点字的意思)

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

11.叶公“弃而还走”的根本原因是什么?“叶公好龙”这个成语通常用来讽刺什么?

小古文阅读。

刮骨疗伤①

羽尝为流矢所中,贯②其左臂,后创虽愈,每至阴雨,骨常疼痛。医曰:“矢镞有毒,毒入于骨,当破臂作创,刮骨去毒,然后此患乃除耳③。”羽便伸臂令医劈之。时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈①于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若。

【注释】①选自《三国志》。②贯:穿透。③耳:语气词,表肯定。④盈:满

12.解释下列句中加点的字词。

羽尝为流矢所中( ) 然后此患乃除耳( )

13.根据理解,写出下面句子的意思。

而羽割炙引酒,言笑自若。

14.在文中用“——”画出最能表现关羽英雄气概的句子。读了《三国演义》,我还知道有关他的另一个故事:____

阅读做题。

人生小幼

【南北朝】颜之推

人生小幼,精神专利①,长成已②后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。吾七岁时,诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘;二十以外,所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。然人有坎壈③,失于盛年,犹当晚学,不可自弃。

【注释】①专利:专注集中。②已:同“以”,表示时间的界限。③坎壈(lán):困顿,不得志。

15.为下列句中加点字选择合适的解释。

(1)固须早教,勿失机也。( )A.坚固 B. 本来的 C.同“故”,因此。

(2)十年一理,犹不遗忘。( ) A.温习 B. 道理 C.理睬

16.翻译句子:

人生小幼,精神专利。

17.作者七岁时学习和二十岁以后学习有什么不同?(用原文作答)。

(1)七岁时:

(2)二十岁以后:

18.下面对作者的观点概括最准确、最全面的一项是( )

A.要在年轻时抓紧一切时间学习。

B.年少时学习被耽误了,年老时也无法补救了。

C.学习的正确态度是:年少勿失良机,年老不可放弃。

文言文阅读。

磨针溪,在眉州①象耳山下。世传李太白读书山中,未成②,弃去。过小溪,逢老媪③方④磨铁杵⑤,问之⑥,曰:“欲作针。”白笑其拙⑦。老媪曰:“功到自然成耳。”太白感⑧其意,还⑨卒业⑩。

【出处】:宋·祝穆《方舆胜览·眉州·磨针溪》

【注释】

①眉州:地名,今四川眉山一带。

②成:完成。

③媪:妇女的统称。

④方:正在。

⑤铁杵:铁棒,铁棍。杵,压米或锤衣用的棒,一头粗一头细的棒。

⑥之:代词,指代老妇人磨铁棒的事。

⑦拙:笨。

⑧感:被……感动。

⑨还:回去。

⑩卒业:完成学业。

19.联系上下文,猜测“欲作针”的“欲”的意思是( )

A.欲望 B.需要 C.想要

20.根据注释写出下列句子的意思。(6分,各2分)

(1)未成,弃去。

(2)逢老媪方磨铁杵。

(3)还卒业。

21.这个故事让你想到的一句谚语是。

阅读下文,完成小题。

孙休好射雉

孙休①好射雉②,至其时,则晨去夕返。群臣莫不止谏:“此为小物,何足甚耽③?”休曰:虽为小物,耿介过人,朕所以好之。

【注释】①孙休:是吴国君主孙权的儿子,后继位。②雉:野鸡。③耽:沉溺,贪恋。

22.解释下列句中的加点词。

则晨去夕反( ) 何足甚耽( )

23.对文中画线句理解正确的一项是( )

A.虽然雉是小动物,但它比人耿直,凭借这一点我喜好射雉。

B.即使雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。

C.虽然雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。

D.即使雉是小动物,但它比人耿直,凭借这一点我喜好射雉。

24.孙休“好射雉”具体表现在“ ”。

25.从孙休“好射雉”的原因,能看出他是一个 的人;面对群臣“莫不止谏”但孙休仍“好射雉”,又能看出孙休是个 的人。

阅读文言文,回答问题。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

26.《杨氏之子》选自《 》。

27.读读比比,在停顿恰当的句子后面画“√”。

(1)①梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。( )②梁国杨氏/子九岁,甚/聪惠。( )

(2)①未闻/孔雀/是夫子/家禽。( )②未闻/孔雀/是夫子家/禽。( )

28.解释加横线的字。

(1)梁国杨氏子九岁,甚聪惠。( )

(2)孔指以示儿曰:“此是君家果。”( )

29.用现代汉语翻译下面句子。

未闻孔雀是夫子家禽。

30.你认为杨氏之子的回答妙在哪里?( )(多选题)

A.都根据人物姓氏来借题发挥。

B.杨氏之子以否认的语气表示出杨梅不是自己家的果子。

C.指出了孔君平的“孔”是孔雀的“孔”。

D.既否定了孔君平的话,还保留着对长辈的尊重。

31.孔君平听了杨氏子的回答后,会有怎样的反应?可以从人物的语言、动作、神态、心理等方面加以描绘。

参考答案:

1. 要紧,重要 智慧 2.心既到,眼口必到。 3. 学习方法 学习态度 4. 朱熹 问渠那得清如许 为有源头活水来 孔子

【解析】1.考查了对文中字词的理解,结合译文及课内学习完成。

心到最急:心到最重要。急:要紧,重要。

“知之为知之,不知为不知,是知也。”意思是知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。

“知之为知之”中第一个“知”的意思是知道;“是知也”中“知”同“智”,意思是智慧。

2.本题主要考查句型转换。

反问句改为陈述句的方法如下:

第一步:问号改为句号;

第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗”和“怎能……呢”等;

第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

“心既到矣,眼口岂不到乎?”意思:心既然已经到了,眼和口难道会不到吗?这是反问句。

去掉“岂……乎”。“不到”改为到。去掉问号。

改为:心既到,眼口必到。

3.本题考查文章主旨。

结合对文言文的理解及自己的学习实践说说自己的启发,言之成理即可。

甲文这篇短文告诉我们读书要做到心到、眼到、口到。读书要认真,做到心眼合一,只有这样,读书才能有收获。

论述了学习方法。

乙文告诉我们:知道的就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧啊。告诉我们应当虚心学习、刻苦学习,尽可能多地加以掌握。但人的知识再丰富,总有不懂的问题。那么,就应当有实事求是的态度。只有这样,才能学到更多的知识。

论述了学习态度。

4.本题考查学生对作家作者的识记与匹配。

本篇文章是《读书要三到》,是宋代朱熹所写。

南宋朱熹的《观书有感》

全诗:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠哪得清如许?为有源头活水来。

出自孔子《论语·为政》:“由,诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

“子”是指孔子。

【点睛】参考译文:

【甲】我曾经说过:读书有三到,谓心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心致志,却只是随随便便地读,就一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心既然已经到了,眼和口难道会不到吗?

【乙】孔子说:知道就是知道,不知道就是不知道,这样才是真正的智慧。

5. 赠送 房屋 6.C 7. 辄以斗升相济 以己之衣遗之 8.帮助别人也是帮助自己

【解析】5.本题考查文言文的字词解释。

①“刘氏以己之衣遗之”的意思是刘氏就把自己的衣服赠送给他们。由此得知,“遗”表示赠送。

②“屋舍衣物皆尽”的意思是房屋衣物全部被烧光。由此得知,“舍”表示房屋。

6.本题考查文言文的句子翻译。

与:为。为善:做好事。乃:是。本:根本。缓急:困厄、情势紧迫。由此得知,“与人为善,乃为人之本。谁无缓急之事?”的意思是为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?故答案选C。

7.本题考查文章内容的理解。

根据文章内容可知,母亲十分善良,看到贫困的人,用粮食救济他们,还把自己的衣服赠送给他们。结合“邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。”可知,刘氏的“善举”具体表现在:辄以斗升相济和以己之衣遗之。

8.本题考查文章主旨。

短文讲述了刘氏很善良,常常帮助有困难的人,用粮食救济他们,还把自己的衣服赠送给他们。刘氏死后,一场大火烧毁了刘氏的房屋,大家帮助刘氏的儿子,是因为怀念刘氏的情意。因此,刘儿“悟”出的道理是刘氏说的话“与人为善,乃为人之本。”这句话点明了文章主旨,可归纳为:帮助别人也是帮助自己。

【点睛】参考译文:

刘氏是某一个乡里的寡妇,生养一个孩子。白天在田间努力种田,晚上点着蜡烛在织机上纺织,整年都像这样。邻居中有穷困的人,刘氏就用粮食救济他们。偶尔有没有衣服穿的人,刘氏就把自己的衣服赠送给他们。乡里的人都称她善良。然而她的儿子不理解,心里有怨言。母亲告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?”母亲(指刘氏)死后三年,刘家遭遇大火,房屋衣物全部被烧光。大家不仅给他衣服,并且为他砍树建造房屋,这都是怀念刘氏的恩情!这时刘氏的儿子才明白母亲的善举。

9. 在,到 跑 10.这个叶公不是真的喜欢龙,喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。 11.叶公“弃而还走”的根本原因:他只是表面喜欢龙,而并非真正喜欢龙。这个成语通常用来讽刺那些热衷于幻想而并非脚踏实地的人。

【解析】9.本题考查字词解释。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

施尾于堂的意思是龙尾伸到了厅堂里,于:在,到。

弃而还走的意思是转身就跑,走:跑。

10.本题考查文中重点句子的翻译。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。句中重点词有:是,这;好,喜欢;句子翻译为:这个叶公不是真的喜欢龙,(只是)喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。

11.本题考查内容的理解与成语的理解。

根据文中讲述的故事,可以看出其“弃而还走”的根本原因就是文末的“是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也”一句,即:他只是表面喜欢龙,而并非真正喜欢龙。后来用“叶公好龙”这个成语来讽刺那些热衷于幻想而言行不一的人

【点睛】参考译文:

叶公子高非常喜欢龙,衣带钩、酒器上都刻着龙,屋子内外都雕刻着龙。他这样爱龙,被天上的真龙知道后,便从天上来到叶公的住所,龙头搭在窗台上探看,龙尾伸到了厅堂里。叶公一看是真龙,转身就跑,被吓的像失了魂似的,惊恐万状,茫然无措。由此看来,叶公并不是真的喜欢龙,他喜欢的只不过是那些像龙却不是龙的东西罢了。

12. 曾经 就,于是 13.而关羽却依然切烤肉吃,举起酒杯喝酒,谈笑自若。 14.时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙饮酒,言笑自若。

单刀赴会

【解析】12.本题考查字词解释。

“羽尝为流矢所中”意思是关羽曾经被乱箭所射中,“尝”指曾经。

“ 然后此患乃除耳”意思是这个隐患才可以除去,“乃”指意思是就,于是。

13.本题考查句子翻译。

“而羽割炙引酒,言笑自若”意思是而关羽却依然切烤肉吃,举起酒杯喝酒,谈笑自若。

14.本题考查对短文内容的理解以及课外搜集与积累。

通过阅读短文,关羽在刮骨疗伤的时候忍受着如此疼痛,却依然割肉喝酒,谈笑如常,最能表现关羽英雄气概的句子。《三国演义》中,关于的故事有很多,如桃园三结义、温酒斩华雄、斩颜良诛文丑、过五关斩六将、水淹七军等。

【点睛】 译文:关羽曾经被乱箭所射中,贯穿了他的右臂,后来伤口虽然痊愈,(但是)每到阴雨天,骨头常常疼痛。医生说:“箭头有毒,毒已深入骨髓里,应当剖开手臂打开伤口,刮骨头除去毒素,这个隐患才可以除去。”关羽便伸出手臂让医生剖开它。当时关羽正在和诸位将领围坐在一起喝酒,手臂鲜血淋漓,都漫出盛血的盘子了,但是关羽却割肉喝酒,谈笑如常。

15. C A 16.人在幼小的时候,精神专注集中。 17. 诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘。 所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。 18.C

【解析】15.考查了文言文句子中词语意思的理解。

(1)“固须早教,勿失机也”意思是因此,必须尽早进行教育,不能错过良机。“故”因此。故选 C。

(2)“十年一理,犹不遗忘”意思是十年温习一次,还不忘。“理”温习,复习。故选A。

16.考查了文言文句子意思的理解。

“人生小幼,精神专利”意思是人生在幼小的时期,精神专一。

17.考查了文段内容的理解。

读文段内容可知:

(1)七岁时:诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘。

(2)二十岁以后:所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。

这两句话意思是我在七岁的时候,读《灵光殿赋》,直到现在,十年温习一次,还不忘;二十岁以后,所背诵过的经书,如果过一个月不温习,就忘得差不多了。说明了学习就要从小时候开始,才能学得扎实,学有所得。

18.考查了文段内容的理解。

从“然人有坎壤,失于盛年,犹当晚学,不可自弃。”可知,作者所要表达的观点是年少勿失良机,年老不可放弃。故选C。

【点睛】参考译文:

人生在幼小的时期,精神专一,长成以后,思虑分散,这就该早早教育,不要失掉机会。我七岁时候,诵读《灵光殿赋》,直到今天,十年温习一次,还不忘记。二十岁以后,所诵读的经书,一个月搁置,就生疏了,但人会有困顿不得志而壮年失学,还该晚学,不可以自己放弃。

19.C 20. (李白)没有完成自己的学业,就放弃学习离开了。 遇见一位老妇人正在磨铁棒。 (李白)就回去完成了学业。 21.只要功夫深,铁杵磨成针。

【解析】19.本题考查字词的解释。

这类题要从整体进行分析再结合直译的方法进行推敲。

“欲作针”的意思是想要(把铁棒)磨成针。结合句子的意思可知,“欲”表示想要的意思。

20.本题考查文言文中句子的翻译。

这类题要从整体进行分析再结合直译的方法进行推敲。翻译时要注意:1、增补主语、谓语和宾语;2、删除发语词、助词等没有实在意义的词;3、将句式调整为现代汉语句式;4、保留专有名词;5、在理解文章的基础上进行整体翻译。

(1)未:没有;去:离开。结合词义可翻译该项中句子的意思为:(李白)没有完成自己的学业,就放弃学习离开了。

(2)逢:适逢,遇见;方:正在;铁杵:铁棒。结合词义可翻译该项中句子的意思为:遇见一位老妇人正在磨铁棒。

(3)还:回去;卒业:完成学业。结合词义和文言文内容可翻译该项中句子的意思为:(李白)就回去完成了学业。

21.本题考查文言文的内容理解与谚语的积累运用。

阅读本篇文言文可知,这篇文章讲述了李白不愿读书,在出行的路上遇见了一个磨铁棒的老妇人,被老妇人坚持不懈的精神所感动,最后完成学业的故事。这个故事主要通过老妇人的所作所为讲述只要下够功夫,任何事都可以做成的道理。结合文言文的内容主旨可联想到谚语“只要功夫深,铁杵磨成针”。这句谚语比喻人只要有毅力,肯下功夫,做任何事情都能成功。

【点睛】文言文大意:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么。老妇人说:“我想把它磨成针。”李白嘲笑她笨,但老妇人却说:“功夫够了,事情自然就做好了。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

22. 出去 值得 23.C 24.至其时,则晨去夕返。 25. 崇尚耿直

有主见

【解析】22.考查字词解释。

结合句子进行解释。

“则晨去夕反”,意思是就早去晚归。去:出去。

“何足甚耽”,意思是哪里值得过分迷恋。足:值得。

23.考查句子理解。

虽为小物,耿介过人,朕所以好之。意思是:“虽然是小东西,可是比人还耿直,我因此喜欢它。”虽:虽然,耿:耿直,所以:……的原因,好:喜好。可知这句话意思是虽然雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。故选C。

24.考查文章内容理解。

由原文“至其时,则晨去夕返”可知,孙休喜欢射雉,到了射猎的季节,早出晚归。

25.考查文章人物形象分析。

由原文“虽为小物,耿介过人”可知这是孙休喜欢射雉的原因是因为野鸡比人耿直,可知孙休是一个欣赏耿直的人。群臣“莫不止谏”但孙休仍“好射雉”,大臣们都劝说他,可孙休还是喜欢射野鸡,可知孙休是一个具有主见的人。

【点睛】译文:孙休喜欢射野鸡,到了射猎野鸡的季节,就早去晚归。群臣谁都劝止他说:“这是小东西,哪里值得过分迷恋!”孙休说:“虽然是小东西,可是比人还耿直,我因此喜欢它。”

26.世说新语·言语 27.(1)①√

(2)②√ 28. “惠”同“慧” 给……看 29.没有听说孔雀是您家的家禽。 30.ABD 31.孔君平听后,心中一惊,想:这孩子反应机敏,能言善变,真聪明!我还没佩服过九岁的孩子呢。于是,孔君平开怀大笑,他竖起大拇指称赞道:“厉害,厉害,真是青出于蓝胜于蓝呀!”

【解析】26.考查文章的背景知识。

《杨氏之子》选自南朝刘义庆的《世说新语·言语》,这部书是一部主要记载汉末至晋代士族阶层言谈轶事的小说。本文讲述了梁国姓杨的一家中的九岁男孩的故事。故事情节简单,语言幽默,饶有情趣。

27.此题考查的是句子的停顿。

根据语言顺序处理停顿,即按照“主语——谓语——宾语”、“定语——中心语”、“状语——中心语”、“动补”来停顿,也就是说在主谓之间、谓宾之间、状语与中心语之间、动补之间要作停顿,以使语意明显。

根据句子;“梁国杨氏子九岁,甚聪惠。”根据意思:梁国杨氏的儿子,九岁,非常的聪明。可断句为:梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。

根据句子:“未闻孔雀是夫子家禽。”的意思:我可没有听说孔雀是先生您家的鸟,可断句为:未闻/孔雀/是夫子家/禽。

28.此题考查的是字词解释。

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。意思是:梁国杨氏的儿子,九岁,非常的聪明。显然:“惠”同“慧”是“聪明”的意思。

孔指以示儿曰:“此是君家果。”孔君平指着杨梅给孩子看,说:“这是你家的水果。”显然“示”的意思是:给……看。

29.此题考查的是句子的翻译。

文言文翻译有两种方法:一种是“直译”,就是逐字逐句翻译,一种是“意译”则是根据句子的意思进行翻译,尽量符合原文,通常情况下,我们采用的是意译,该句子“未闻孔雀是夫子家禽。”我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。

30.此题考查的是对文章的理解。

杨氏子表现了孩子应有的礼貌,他的语气委婉、机智、幽默而思维敏捷,又表达了“孔雀不是夫子家的鸟,杨梅又怎么是杨家的果”,使孔君平无言以对。

31.此题考查的是学生的想象能力。

根据题目可知,我们描写的是人物的心理活动,纵观全篇内容,是故事中的重点部分。孔君平看到杨梅,联想到孩子的姓,就故意逗孩子:“这是你家的水果。”意思是,你姓杨,它叫杨梅,你们本是一家嘛!”这信手拈来的玩笑话,很幽默,也很有趣。孩子应声答道:“没听说孔雀是先生您家的鸟。”句子中的“家禽”不同于21世纪的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思 。从这里可以看出杨氏子是个聪慧、能言善辩的孩子。他的一句“未闻孔雀是夫子家禽。”这回答巧妙在哪里呢?孔君平在姓上做文章,孩子也在姓上做文章,由孔君平的“孔”姓想到了孔雀;最妙的是,他没有生硬地直接说“孔雀是夫子家禽”,而是采用了否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“既然孔雀不是您家的鸟,杨梅岂是我家的果”这个意思,使孔君平无言以对。因为他要承认孔雀是他家的鸟,他说的话才立得住脚。杨氏子表现了孩子应有的礼貌,他的语气委婉、机智、幽默而思维敏捷,又表达了“孔雀不是夫子家的鸟,杨梅又怎么是杨家的果”,使孔君平无言以对。既没有伤了两家的和气,又让人一笑而过。因此孔君平心服口服,一定对孩子赞赏有加,如:孔君平听后,心中一惊,想:这孩子反应机敏,能言善变,真聪明!我还没佩服过九岁的孩子呢。于是,孔君平开怀大笑,他竖起大拇指称赞道:“厉害,厉害,真是青出于蓝胜于蓝呀!”

【点睛】参考译文:在梁国姓杨的人家家里有一个儿子今年九岁,非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看,说:这是你家的水果。孩子马上回答:我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考文言文阅读经典题型检测卷(二)-小学语文六年级下册统编版

对比阅读。

【甲】余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

【乙】子曰:知之为知之,不知为不知,是知也。

1.解释文中加点的词。

(1)心到最急: 。(2)是知也: 。

2.把画横线的句子改成陈述句。

3.两则选文都是论述学习方面的事,有论述学习态度,有论述学习方法。【甲】文侧重论述 ;【乙】文侧重论述 。

4.【甲】文中的“余”指的是宋代理学家 ,本学期我们还积累了他的两首《观书有感》,请默写其中两句 , 。

【乙】文中的“子”指的是古代教育家 。

文言文阅读。

刘氏善举

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则疾耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年①如是。邻有贫乏者,刘氏辄(zhé)②以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。乡里咸③称其善。然儿不解,心有憾④。母诫之曰:“与人为善,乃为人之本。谁无缓急之事?”母卒⑤三年,刘家大火,屋舍衣物皆尽,乡邻纷纷给其衣物,且为之伐木建第,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①竟年:终年,一年到头。 ②辄:就 ③咸:皆,都。 ④憾:怨恨。 ⑤卒:死亡

5.解释文中加点词的意思。

(1)刘氏以己之衣遗之( ) (2)屋舍衣物皆尽( )

6.文中画线句的理解正确的一项是( )

A.和别人做好事,是做人的本分,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

B.对别人做好事,是做人的本钱,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

C.为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

D.跟别人做好事,是做人的基础,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?

7.“时刘儿方悟母之善举也”,刘氏的“善举”具体表现在:(1) ;(2) 。

8.刘儿“悟”出的道理是 。

阅读下面文言文,完成习题。

叶公好龙

叶公子高好龙,钩以写经,凿以写龙,屋室雕文写龙。于是天龙闻而下之,窥头于牖①,施②尾于堂。叶公见之,弃而还③走,失其魂魄,五色无主。是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

(选自刘向《新序.杂事》)

【注释:】①牖(yòu):窗户。②施(yí):延伸。③还(xuán):掉转。

9.结合文意,解释下列句中加点的词。

(1)施尾于堂

(2)弃而还走

10.翻译文言句子。(温馨提示:关注加点字的意思)

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

11.叶公“弃而还走”的根本原因是什么?“叶公好龙”这个成语通常用来讽刺什么?

小古文阅读。

刮骨疗伤①

羽尝为流矢所中,贯②其左臂,后创虽愈,每至阴雨,骨常疼痛。医曰:“矢镞有毒,毒入于骨,当破臂作创,刮骨去毒,然后此患乃除耳③。”羽便伸臂令医劈之。时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈①于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若。

【注释】①选自《三国志》。②贯:穿透。③耳:语气词,表肯定。④盈:满

12.解释下列句中加点的字词。

羽尝为流矢所中( ) 然后此患乃除耳( )

13.根据理解,写出下面句子的意思。

而羽割炙引酒,言笑自若。

14.在文中用“——”画出最能表现关羽英雄气概的句子。读了《三国演义》,我还知道有关他的另一个故事:____

阅读做题。

人生小幼

【南北朝】颜之推

人生小幼,精神专利①,长成已②后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。吾七岁时,诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘;二十以外,所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。然人有坎壈③,失于盛年,犹当晚学,不可自弃。

【注释】①专利:专注集中。②已:同“以”,表示时间的界限。③坎壈(lán):困顿,不得志。

15.为下列句中加点字选择合适的解释。

(1)固须早教,勿失机也。( )A.坚固 B. 本来的 C.同“故”,因此。

(2)十年一理,犹不遗忘。( ) A.温习 B. 道理 C.理睬

16.翻译句子:

人生小幼,精神专利。

17.作者七岁时学习和二十岁以后学习有什么不同?(用原文作答)。

(1)七岁时:

(2)二十岁以后:

18.下面对作者的观点概括最准确、最全面的一项是( )

A.要在年轻时抓紧一切时间学习。

B.年少时学习被耽误了,年老时也无法补救了。

C.学习的正确态度是:年少勿失良机,年老不可放弃。

文言文阅读。

磨针溪,在眉州①象耳山下。世传李太白读书山中,未成②,弃去。过小溪,逢老媪③方④磨铁杵⑤,问之⑥,曰:“欲作针。”白笑其拙⑦。老媪曰:“功到自然成耳。”太白感⑧其意,还⑨卒业⑩。

【出处】:宋·祝穆《方舆胜览·眉州·磨针溪》

【注释】

①眉州:地名,今四川眉山一带。

②成:完成。

③媪:妇女的统称。

④方:正在。

⑤铁杵:铁棒,铁棍。杵,压米或锤衣用的棒,一头粗一头细的棒。

⑥之:代词,指代老妇人磨铁棒的事。

⑦拙:笨。

⑧感:被……感动。

⑨还:回去。

⑩卒业:完成学业。

19.联系上下文,猜测“欲作针”的“欲”的意思是( )

A.欲望 B.需要 C.想要

20.根据注释写出下列句子的意思。(6分,各2分)

(1)未成,弃去。

(2)逢老媪方磨铁杵。

(3)还卒业。

21.这个故事让你想到的一句谚语是。

阅读下文,完成小题。

孙休好射雉

孙休①好射雉②,至其时,则晨去夕返。群臣莫不止谏:“此为小物,何足甚耽③?”休曰:虽为小物,耿介过人,朕所以好之。

【注释】①孙休:是吴国君主孙权的儿子,后继位。②雉:野鸡。③耽:沉溺,贪恋。

22.解释下列句中的加点词。

则晨去夕反( ) 何足甚耽( )

23.对文中画线句理解正确的一项是( )

A.虽然雉是小动物,但它比人耿直,凭借这一点我喜好射雉。

B.即使雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。

C.虽然雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。

D.即使雉是小动物,但它比人耿直,凭借这一点我喜好射雉。

24.孙休“好射雉”具体表现在“ ”。

25.从孙休“好射雉”的原因,能看出他是一个 的人;面对群臣“莫不止谏”但孙休仍“好射雉”,又能看出孙休是个 的人。

阅读文言文,回答问题。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

26.《杨氏之子》选自《 》。

27.读读比比,在停顿恰当的句子后面画“√”。

(1)①梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。( )②梁国杨氏/子九岁,甚/聪惠。( )

(2)①未闻/孔雀/是夫子/家禽。( )②未闻/孔雀/是夫子家/禽。( )

28.解释加横线的字。

(1)梁国杨氏子九岁,甚聪惠。( )

(2)孔指以示儿曰:“此是君家果。”( )

29.用现代汉语翻译下面句子。

未闻孔雀是夫子家禽。

30.你认为杨氏之子的回答妙在哪里?( )(多选题)

A.都根据人物姓氏来借题发挥。

B.杨氏之子以否认的语气表示出杨梅不是自己家的果子。

C.指出了孔君平的“孔”是孔雀的“孔”。

D.既否定了孔君平的话,还保留着对长辈的尊重。

31.孔君平听了杨氏子的回答后,会有怎样的反应?可以从人物的语言、动作、神态、心理等方面加以描绘。

参考答案:

1. 要紧,重要 智慧 2.心既到,眼口必到。 3. 学习方法 学习态度 4. 朱熹 问渠那得清如许 为有源头活水来 孔子

【解析】1.考查了对文中字词的理解,结合译文及课内学习完成。

心到最急:心到最重要。急:要紧,重要。

“知之为知之,不知为不知,是知也。”意思是知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。

“知之为知之”中第一个“知”的意思是知道;“是知也”中“知”同“智”,意思是智慧。

2.本题主要考查句型转换。

反问句改为陈述句的方法如下:

第一步:问号改为句号;

第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗”和“怎能……呢”等;

第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

“心既到矣,眼口岂不到乎?”意思:心既然已经到了,眼和口难道会不到吗?这是反问句。

去掉“岂……乎”。“不到”改为到。去掉问号。

改为:心既到,眼口必到。

3.本题考查文章主旨。

结合对文言文的理解及自己的学习实践说说自己的启发,言之成理即可。

甲文这篇短文告诉我们读书要做到心到、眼到、口到。读书要认真,做到心眼合一,只有这样,读书才能有收获。

论述了学习方法。

乙文告诉我们:知道的就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧啊。告诉我们应当虚心学习、刻苦学习,尽可能多地加以掌握。但人的知识再丰富,总有不懂的问题。那么,就应当有实事求是的态度。只有这样,才能学到更多的知识。

论述了学习态度。

4.本题考查学生对作家作者的识记与匹配。

本篇文章是《读书要三到》,是宋代朱熹所写。

南宋朱熹的《观书有感》

全诗:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠哪得清如许?为有源头活水来。

出自孔子《论语·为政》:“由,诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

“子”是指孔子。

【点睛】参考译文:

【甲】我曾经说过:读书有三到,谓心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心致志,却只是随随便便地读,就一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心既然已经到了,眼和口难道会不到吗?

【乙】孔子说:知道就是知道,不知道就是不知道,这样才是真正的智慧。

5. 赠送 房屋 6.C 7. 辄以斗升相济 以己之衣遗之 8.帮助别人也是帮助自己

【解析】5.本题考查文言文的字词解释。

①“刘氏以己之衣遗之”的意思是刘氏就把自己的衣服赠送给他们。由此得知,“遗”表示赠送。

②“屋舍衣物皆尽”的意思是房屋衣物全部被烧光。由此得知,“舍”表示房屋。

6.本题考查文言文的句子翻译。

与:为。为善:做好事。乃:是。本:根本。缓急:困厄、情势紧迫。由此得知,“与人为善,乃为人之本。谁无缓急之事?”的意思是为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?故答案选C。

7.本题考查文章内容的理解。

根据文章内容可知,母亲十分善良,看到贫困的人,用粮食救济他们,还把自己的衣服赠送给他们。结合“邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。”可知,刘氏的“善举”具体表现在:辄以斗升相济和以己之衣遗之。

8.本题考查文章主旨。

短文讲述了刘氏很善良,常常帮助有困难的人,用粮食救济他们,还把自己的衣服赠送给他们。刘氏死后,一场大火烧毁了刘氏的房屋,大家帮助刘氏的儿子,是因为怀念刘氏的情意。因此,刘儿“悟”出的道理是刘氏说的话“与人为善,乃为人之本。”这句话点明了文章主旨,可归纳为:帮助别人也是帮助自己。

【点睛】参考译文:

刘氏是某一个乡里的寡妇,生养一个孩子。白天在田间努力种田,晚上点着蜡烛在织机上纺织,整年都像这样。邻居中有穷困的人,刘氏就用粮食救济他们。偶尔有没有衣服穿的人,刘氏就把自己的衣服赠送给他们。乡里的人都称她善良。然而她的儿子不理解,心里有怨言。母亲告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有困厄、情势紧迫的事呢?”母亲(指刘氏)死后三年,刘家遭遇大火,房屋衣物全部被烧光。大家不仅给他衣服,并且为他砍树建造房屋,这都是怀念刘氏的恩情!这时刘氏的儿子才明白母亲的善举。

9. 在,到 跑 10.这个叶公不是真的喜欢龙,喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。 11.叶公“弃而还走”的根本原因:他只是表面喜欢龙,而并非真正喜欢龙。这个成语通常用来讽刺那些热衷于幻想而并非脚踏实地的人。

【解析】9.本题考查字词解释。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

施尾于堂的意思是龙尾伸到了厅堂里,于:在,到。

弃而还走的意思是转身就跑,走:跑。

10.本题考查文中重点句子的翻译。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。句中重点词有:是,这;好,喜欢;句子翻译为:这个叶公不是真的喜欢龙,(只是)喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。

11.本题考查内容的理解与成语的理解。

根据文中讲述的故事,可以看出其“弃而还走”的根本原因就是文末的“是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也”一句,即:他只是表面喜欢龙,而并非真正喜欢龙。后来用“叶公好龙”这个成语来讽刺那些热衷于幻想而言行不一的人

【点睛】参考译文:

叶公子高非常喜欢龙,衣带钩、酒器上都刻着龙,屋子内外都雕刻着龙。他这样爱龙,被天上的真龙知道后,便从天上来到叶公的住所,龙头搭在窗台上探看,龙尾伸到了厅堂里。叶公一看是真龙,转身就跑,被吓的像失了魂似的,惊恐万状,茫然无措。由此看来,叶公并不是真的喜欢龙,他喜欢的只不过是那些像龙却不是龙的东西罢了。

12. 曾经 就,于是 13.而关羽却依然切烤肉吃,举起酒杯喝酒,谈笑自若。 14.时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙饮酒,言笑自若。

单刀赴会

【解析】12.本题考查字词解释。

“羽尝为流矢所中”意思是关羽曾经被乱箭所射中,“尝”指曾经。

“ 然后此患乃除耳”意思是这个隐患才可以除去,“乃”指意思是就,于是。

13.本题考查句子翻译。

“而羽割炙引酒,言笑自若”意思是而关羽却依然切烤肉吃,举起酒杯喝酒,谈笑自若。

14.本题考查对短文内容的理解以及课外搜集与积累。

通过阅读短文,关羽在刮骨疗伤的时候忍受着如此疼痛,却依然割肉喝酒,谈笑如常,最能表现关羽英雄气概的句子。《三国演义》中,关于的故事有很多,如桃园三结义、温酒斩华雄、斩颜良诛文丑、过五关斩六将、水淹七军等。

【点睛】 译文:关羽曾经被乱箭所射中,贯穿了他的右臂,后来伤口虽然痊愈,(但是)每到阴雨天,骨头常常疼痛。医生说:“箭头有毒,毒已深入骨髓里,应当剖开手臂打开伤口,刮骨头除去毒素,这个隐患才可以除去。”关羽便伸出手臂让医生剖开它。当时关羽正在和诸位将领围坐在一起喝酒,手臂鲜血淋漓,都漫出盛血的盘子了,但是关羽却割肉喝酒,谈笑如常。

15. C A 16.人在幼小的时候,精神专注集中。 17. 诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘。 所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。 18.C

【解析】15.考查了文言文句子中词语意思的理解。

(1)“固须早教,勿失机也”意思是因此,必须尽早进行教育,不能错过良机。“故”因此。故选 C。

(2)“十年一理,犹不遗忘”意思是十年温习一次,还不忘。“理”温习,复习。故选A。

16.考查了文言文句子意思的理解。

“人生小幼,精神专利”意思是人生在幼小的时期,精神专一。

17.考查了文段内容的理解。

读文段内容可知:

(1)七岁时:诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘。

(2)二十岁以后:所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。

这两句话意思是我在七岁的时候,读《灵光殿赋》,直到现在,十年温习一次,还不忘;二十岁以后,所背诵过的经书,如果过一个月不温习,就忘得差不多了。说明了学习就要从小时候开始,才能学得扎实,学有所得。

18.考查了文段内容的理解。

从“然人有坎壤,失于盛年,犹当晚学,不可自弃。”可知,作者所要表达的观点是年少勿失良机,年老不可放弃。故选C。

【点睛】参考译文:

人生在幼小的时期,精神专一,长成以后,思虑分散,这就该早早教育,不要失掉机会。我七岁时候,诵读《灵光殿赋》,直到今天,十年温习一次,还不忘记。二十岁以后,所诵读的经书,一个月搁置,就生疏了,但人会有困顿不得志而壮年失学,还该晚学,不可以自己放弃。

19.C 20. (李白)没有完成自己的学业,就放弃学习离开了。 遇见一位老妇人正在磨铁棒。 (李白)就回去完成了学业。 21.只要功夫深,铁杵磨成针。

【解析】19.本题考查字词的解释。

这类题要从整体进行分析再结合直译的方法进行推敲。

“欲作针”的意思是想要(把铁棒)磨成针。结合句子的意思可知,“欲”表示想要的意思。

20.本题考查文言文中句子的翻译。

这类题要从整体进行分析再结合直译的方法进行推敲。翻译时要注意:1、增补主语、谓语和宾语;2、删除发语词、助词等没有实在意义的词;3、将句式调整为现代汉语句式;4、保留专有名词;5、在理解文章的基础上进行整体翻译。

(1)未:没有;去:离开。结合词义可翻译该项中句子的意思为:(李白)没有完成自己的学业,就放弃学习离开了。

(2)逢:适逢,遇见;方:正在;铁杵:铁棒。结合词义可翻译该项中句子的意思为:遇见一位老妇人正在磨铁棒。

(3)还:回去;卒业:完成学业。结合词义和文言文内容可翻译该项中句子的意思为:(李白)就回去完成了学业。

21.本题考查文言文的内容理解与谚语的积累运用。

阅读本篇文言文可知,这篇文章讲述了李白不愿读书,在出行的路上遇见了一个磨铁棒的老妇人,被老妇人坚持不懈的精神所感动,最后完成学业的故事。这个故事主要通过老妇人的所作所为讲述只要下够功夫,任何事都可以做成的道理。结合文言文的内容主旨可联想到谚语“只要功夫深,铁杵磨成针”。这句谚语比喻人只要有毅力,肯下功夫,做任何事情都能成功。

【点睛】文言文大意:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么。老妇人说:“我想把它磨成针。”李白嘲笑她笨,但老妇人却说:“功夫够了,事情自然就做好了。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

22. 出去 值得 23.C 24.至其时,则晨去夕返。 25. 崇尚耿直

有主见

【解析】22.考查字词解释。

结合句子进行解释。

“则晨去夕反”,意思是就早去晚归。去:出去。

“何足甚耽”,意思是哪里值得过分迷恋。足:值得。

23.考查句子理解。

虽为小物,耿介过人,朕所以好之。意思是:“虽然是小东西,可是比人还耿直,我因此喜欢它。”虽:虽然,耿:耿直,所以:……的原因,好:喜好。可知这句话意思是虽然雉是小动物,但它比人耿直,这是我喜好射雉的原因。故选C。

24.考查文章内容理解。

由原文“至其时,则晨去夕返”可知,孙休喜欢射雉,到了射猎的季节,早出晚归。

25.考查文章人物形象分析。

由原文“虽为小物,耿介过人”可知这是孙休喜欢射雉的原因是因为野鸡比人耿直,可知孙休是一个欣赏耿直的人。群臣“莫不止谏”但孙休仍“好射雉”,大臣们都劝说他,可孙休还是喜欢射野鸡,可知孙休是一个具有主见的人。

【点睛】译文:孙休喜欢射野鸡,到了射猎野鸡的季节,就早去晚归。群臣谁都劝止他说:“这是小东西,哪里值得过分迷恋!”孙休说:“虽然是小东西,可是比人还耿直,我因此喜欢它。”

26.世说新语·言语 27.(1)①√

(2)②√ 28. “惠”同“慧” 给……看 29.没有听说孔雀是您家的家禽。 30.ABD 31.孔君平听后,心中一惊,想:这孩子反应机敏,能言善变,真聪明!我还没佩服过九岁的孩子呢。于是,孔君平开怀大笑,他竖起大拇指称赞道:“厉害,厉害,真是青出于蓝胜于蓝呀!”

【解析】26.考查文章的背景知识。

《杨氏之子》选自南朝刘义庆的《世说新语·言语》,这部书是一部主要记载汉末至晋代士族阶层言谈轶事的小说。本文讲述了梁国姓杨的一家中的九岁男孩的故事。故事情节简单,语言幽默,饶有情趣。

27.此题考查的是句子的停顿。

根据语言顺序处理停顿,即按照“主语——谓语——宾语”、“定语——中心语”、“状语——中心语”、“动补”来停顿,也就是说在主谓之间、谓宾之间、状语与中心语之间、动补之间要作停顿,以使语意明显。

根据句子;“梁国杨氏子九岁,甚聪惠。”根据意思:梁国杨氏的儿子,九岁,非常的聪明。可断句为:梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。

根据句子:“未闻孔雀是夫子家禽。”的意思:我可没有听说孔雀是先生您家的鸟,可断句为:未闻/孔雀/是夫子家/禽。

28.此题考查的是字词解释。

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。意思是:梁国杨氏的儿子,九岁,非常的聪明。显然:“惠”同“慧”是“聪明”的意思。

孔指以示儿曰:“此是君家果。”孔君平指着杨梅给孩子看,说:“这是你家的水果。”显然“示”的意思是:给……看。

29.此题考查的是句子的翻译。

文言文翻译有两种方法:一种是“直译”,就是逐字逐句翻译,一种是“意译”则是根据句子的意思进行翻译,尽量符合原文,通常情况下,我们采用的是意译,该句子“未闻孔雀是夫子家禽。”我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。

30.此题考查的是对文章的理解。

杨氏子表现了孩子应有的礼貌,他的语气委婉、机智、幽默而思维敏捷,又表达了“孔雀不是夫子家的鸟,杨梅又怎么是杨家的果”,使孔君平无言以对。

31.此题考查的是学生的想象能力。

根据题目可知,我们描写的是人物的心理活动,纵观全篇内容,是故事中的重点部分。孔君平看到杨梅,联想到孩子的姓,就故意逗孩子:“这是你家的水果。”意思是,你姓杨,它叫杨梅,你们本是一家嘛!”这信手拈来的玩笑话,很幽默,也很有趣。孩子应声答道:“没听说孔雀是先生您家的鸟。”句子中的“家禽”不同于21世纪的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思 。从这里可以看出杨氏子是个聪慧、能言善辩的孩子。他的一句“未闻孔雀是夫子家禽。”这回答巧妙在哪里呢?孔君平在姓上做文章,孩子也在姓上做文章,由孔君平的“孔”姓想到了孔雀;最妙的是,他没有生硬地直接说“孔雀是夫子家禽”,而是采用了否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“既然孔雀不是您家的鸟,杨梅岂是我家的果”这个意思,使孔君平无言以对。因为他要承认孔雀是他家的鸟,他说的话才立得住脚。杨氏子表现了孩子应有的礼貌,他的语气委婉、机智、幽默而思维敏捷,又表达了“孔雀不是夫子家的鸟,杨梅又怎么是杨家的果”,使孔君平无言以对。既没有伤了两家的和气,又让人一笑而过。因此孔君平心服口服,一定对孩子赞赏有加,如:孔君平听后,心中一惊,想:这孩子反应机敏,能言善变,真聪明!我还没佩服过九岁的孩子呢。于是,孔君平开怀大笑,他竖起大拇指称赞道:“厉害,厉害,真是青出于蓝胜于蓝呀!”

【点睛】参考译文:在梁国姓杨的人家家里有一个儿子今年九岁,非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看,说:这是你家的水果。孩子马上回答:我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)