13.1+分子热运动(课件)(共30张PPT) - 2023-2024学年九年级物理全一册 (人教版)

文档属性

| 名称 | 13.1+分子热运动(课件)(共30张PPT) - 2023-2024学年九年级物理全一册 (人教版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

13.1 分子热运动

人教版九年级全一册

第十三章 内能

老师: 授课时间:

课堂导入

动手做一做

向教室内喷洒几滴香水,前几排的同学闻到什么味道?过几分钟,后面的同学能闻到吗?

用心想一想

生活中有哪些现象与上述实验相似的?产生这些现象的原因是什么?

一、物质的构成

中国古代对世界的最小尺度有两种看法。

物质真的是“无限可分” 吗?

一、物质的构成

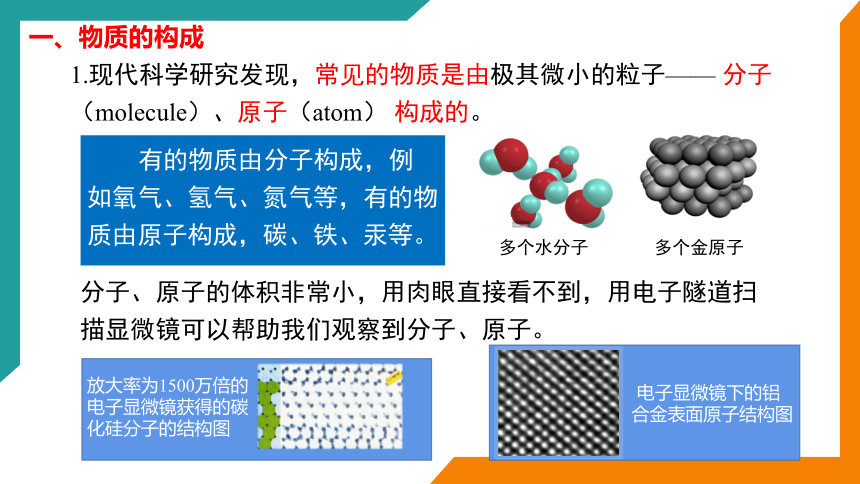

1.现代科学研究发现,常见的物质是由极其微小的粒子—— 分子(molecule)、原子(atom) 构成的。

有的物质由分子构成,例如氧气、氢气、氮气等,有的物质由原子构成,碳、铁、汞等。

多个水分子

多个金原子

分子、原子的体积非常小,用肉眼直接看不到,用电子隧道扫描显微镜可以帮助我们观察到分子、原子。

放大率为1500万倍的电子显微镜获得的碳化硅分子的结构图

电子显微镜下的铝合金表面原子结构图

一、物质的构成

2.常见的物质是由大量的分子组成的,分子间有空隙.

分子很小,若把分子看成一个球体,则分子直径的数量级为10-10m.

①水分子的直径约为4×10-10m;氢气分子的直径约为2.3×10-10m.

②28g金可以拉伸为65km长的极细金丝,而金丝的直径仍比金分子的直径大得多.

③2500万个水分子一个挨一个地排成一行,长约1cm.

一、物质的构成

2.常见的物质是由大量的分子组成的,分子间有空隙.

④若把水分子与乒乓球相比,它们的比例就好像乒乓球与地球之比.

⑤1标准大气压下,1 cm 的任何气体约有2.7×1019个分子,让这些气体分子从容器中跑出,如果1s跑出1亿个,约需9000年才跑完.

⑥将机油装入一个筒壁很厚、相当坚固的钢筒中,然后加上2万个标准大气压的高压,结果发现钢筒“出汗”了,也就是说机油从钢筒里渗透出来了。这充分说明钢筒的固体分子之间也存在空隙。

一、物质的构成

【答案】C

二、分子热运动

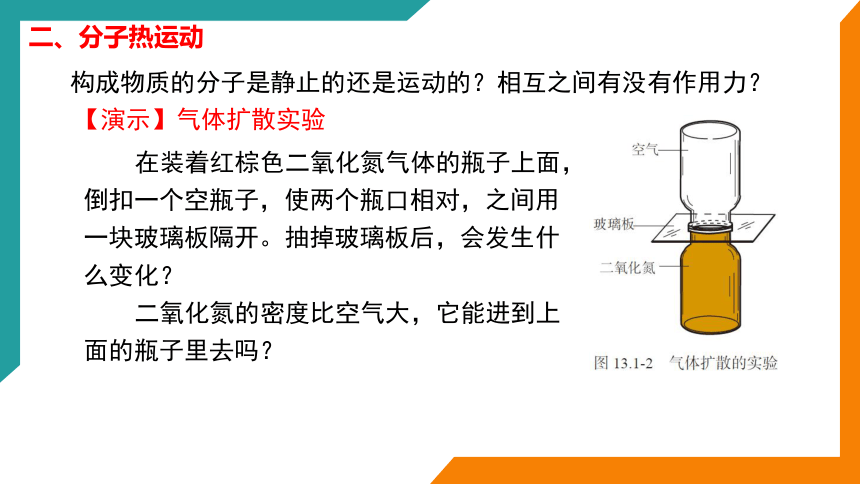

构成物质的分子是静止的还是运动的?相互之间有没有作用力?

【演示】气体扩散实验

在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面,倒扣一个空瓶子,使两个瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开。抽掉玻璃板后,会发生什么变化?

二氧化氮的密度比空气大,它能进到上面的瓶子里去吗?

二、分子热运动

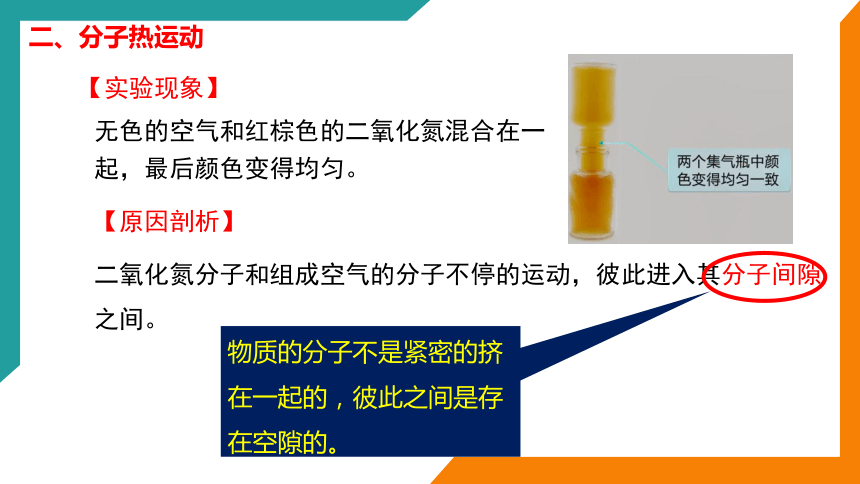

【实验现象】

无色的空气和红棕色的二氧化氮混合在一起,最后颜色变得均匀。

【原因剖析】

二氧化氮分子和组成空气的分子不停的运动,彼此进入其分子间隙之间。

物质的分子不是紧密的挤在一起的,彼此之间是存在空隙的。

二、分子热运动

【演示实验】

液体扩散

在量筒里装一半清水,用细管在水的下面注入硫酸铜的水溶液。由于硫酸铜溶液比水的密度大,会沉在量筒的下部,因此可以看到无色的清水与蓝色硫酸铜溶液之间明显的界面。

二、分子热运动

静放几天,界面就逐渐变得模糊不清了。

二、分子热运动

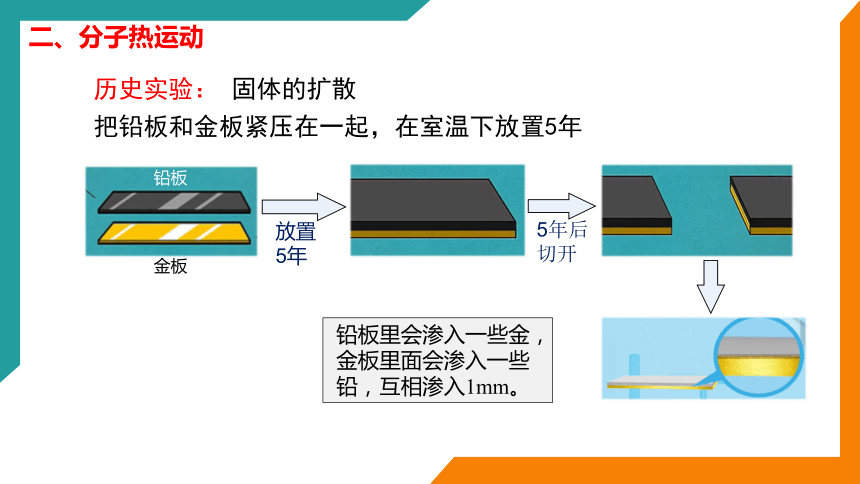

历史实验: 固体的扩散

把铅板和金板紧压在一起,在室温下放置5年

5年后

切开

放置

5年

铅板里会渗入一些金,金板里面会渗入一些铅,互相渗入1mm。

铅板

金板

二、分子热运动

1.扩散现象

不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫做扩散。

扩散现象也说明了物质的分子不是紧密的挤在一起的,彼此之间是存在空隙的。

单个分子的运动是看不见的,但是大量分子运动的宏观表现——扩散现象是可以观察到的。

没有相互接触的物质不能发生扩散现象

要彼此进入,单一物质分子进入另一物质中不是扩散现象。

同种物质之间的融合不是扩散现象

二、分子热运动

2.固体、液体和气体之间都可以发生扩散现象。

10日后 20日后 30日后

开始时

二、分子热运动

3.分子热运动

扩散现象等大量事实表明,一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。温度越高,分子运动越剧烈。

由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动(thermal motion)。

分子无规则运动是分子自身的特性,与外界的作用无关

微观现象,看不见。可以通过宏观现象表现出来。

二、分子热运动

做一做:在两个烧杯内盛有质量相等的热水、冷水,用滴管注入两滴红墨水,观察现象。

实验现象:一段时间后,热水先变红.

实验结论:温度越高,扩散越快,分子运动越剧烈。

热水

冷水

实验结论:由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动.

二、分子热运动

【例题2】两只相同的集气瓶中分别装有空气和红棕色的二氧化氮气体,用玻璃板隔开后按图所示放置,抽去玻璃板,保持两瓶口紧贴静置较长时间后,两瓶中气体颜色变得相同。下列说法错误的是( )

A.此现象表明分子在永不停息地做无规则运动

B.此现象与“扫地时灰尘飞扬”的成因相同

C.该现象不仅能发生在气体之间,也能发生在固体、液体之间

D.该现象发生的剧烈程度与温度有关

二、分子热运动

【答案】B

【解析】A.抽去玻璃板,密度大于空气密度的二氧化氮气体能运动到上方集气瓶中,说明分子在永不停息地做无规则运动,故A正确,不符合题意;B.扫地时灰尘飞扬属于机械运动,而不是分子的热运动,故B错误,符合题意;C.一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,所以该现象不仅能发生在气体之间,也能发生在固体、液体之间,故C正确,不符合题意;

D.温度越高,分子的热运动越剧烈,故D正确,不符合题意。

三、分子间的作用力

做一做:如图所示,将两个表面光滑的铅块相互紧压,他们会粘在一起吗?你看到了什么现象?这一现象能否证明分子之间存在吸引力?

实验现象:两块铅会结合起来,在下面吊一个重物都不能把它们拉开.

实验结论:分子之间存在引力.

三、分子间的作用力

1.生活中可以证明分子之间存在吸引力的现象。

例如,一支粉笔有一定的形状和体积,而不是“一盘散沙”;用粉笔写字,黑板上留下字迹;把两滴水靠近后会溶在一起合成一滴水,等等。充分说明了分子间存在着吸引力。

如图所示,将一块干净的玻璃板吊在弹簧测力计下称量并读数,然后将玻璃板水平接触水面,稍稍向上用力拉弹簧测力计,则示数将变大,此现象说明分子间存在引力。

我们知道:分子之间存在空隙,通过刚才的实验知道,分子间存在引力,那么为什么分子不能都吸在一起呢?这不是矛盾吗?

三、分子间的作用力

做一做:找一个注射器,桶内加入一些水(或用空气),用手指封住口,另一支手用力压缩活塞时,体验所用力的大小。

实验现象:会发现用力压缩时,活塞内的水会产生“抵抗”。

实验结论:当分子间距离变小时,分子间相互排斥,存在斥力。

三、分子间的作用力

分子处于平衡位置时,引力等于斥力。r0叫平衡距离。

F引

F斥 =

r=r0

F引

F斥

A B

分子之间的引力和斥力与分子间距离的关系。

1.随分子间距离增大而减小,随距离的减小而增大。

2.和引力相比,斥力减小得快,增大得也快。

三、分子间的作用力

固态

液态

气态

有一定的体积、

流动性,无形状。

3、固体、液体和气体分子运动模型。

有一定的形状和

体积不具流动性

无一定的体积和

形状、有流动性。

三、分子间的作用力

分子动理论的三个重要观点:

1.物质是由分子组成的。

2.组成物质的分子在不停地做无规则运动。

3.物体的分子间总是同时存在引力和斥力。

课堂小结

分子热运动

物质的构成

分子间的

作用力

分子热

运动

①物质是由大量的分子、原子构成的.

②人们通常以10-10m为单位来量度分子.

①扩散:不同物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫扩散.

②一切物质的分子在不停地做无规则运动。温度越高,分子运动越剧烈,分子的这种无规则运动叫做分子的热运动.

课堂练习

1. 将红墨水滴入水中,一会儿整杯水变红了,这一现象中( )

A. 只有水分子运动,进入墨水分子间隙

B. 只有墨水分子运动,进入水分子间隙

C. 水分子和墨水分子都在运动,彼此进入对方的分子间隙

D. 水分子和墨水分子都在运动,只是墨水分子进入水分子间隙

【答案】C

【解析】将红墨水滴入水中,过一会儿发现整杯水都变红了,这是扩散现象,表明分子在不停地做无规则运动,所以水分子和墨水分子都在运动,彼此进入对方的分子间隙。

课堂练习

2. 如图所示是气体扩散现象。撤掉玻璃板,几分钟后,两个集气瓶内的气体会混合在一起,且颜色变得均匀。发生这一现象的主要原因是( )

A. 上方瓶内的空气受到重力的作用

B. 两种气体的分子都在不停地做无规则的运动

C. 只有下方二氧化氮气体的分子在不停地运动

D. 上方空气的密度小于下方二氧化氮气体的密度

【答案】B

【解析】A、重力的方向竖直向下,上面的空气受到重力作用向下运动,不会使颜色变得均匀,故A不符合题意;B、两个集气瓶内的气体会混合在一起,且颜色变得均匀,这是发生了扩散现象,说明两种气体的分子都在不停地做无规则的运动,故B正确;C、上方瓶内的气体的分子和下方二氧化氮气体的分子都在不停地做无规则运动,故C错误;D、二氧化氮气体的颜色是红棕色的,而且比空气的密度大,所以从密度角度分析,二氧化氮气体不会向上运动,故D不符合题意。故选:B。

课堂练习

3. 年月日,备受关注的中国空间站“天宫课堂”第二课正式开讲,“太空教师”王亚平利用水和两块塑料板搭建了一座液桥,如图所示。搭

建液桥利用了( )

A. 分子间的引力 B. 分子间的斥力

C. 空间站内气体的压力 D. 磁极之间的作用力

【答案】A

【解析】解:水分子间有相互作用的引力才会形成水桥。

故选:A。

课堂练习

4. 下列实例中,用热传递的方式来改变物体内能的是( )

A. 用热水袋暖手,手的温度升高

B. 用锯条锯木板,锯条的温度升高

C. 两手相互摩擦,手的温度升高

D. 用手反复弯折铁丝,弯折处铁丝的温度升高

【答案】A

【解析】A、热水袋的温度高,用热水袋取暖,内能由热水袋转移到手,属于用热传递的方式改变物体的内能。故A符合题意;B、锯木板时锯条发烫,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,属于做功改变物体的内能。故B不符合题意;C、两手互相摩擦时手发热,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,属于做功改变物体的内能。故C不符合题意;D、用手反复弯折铁丝,对铁丝做功,铁丝弯折处的温度升高,内能增加,属于做功改变物体的内能。故D不符合题意。

多谢欣赏!

13.1 分子热运动

人教版九年级全一册

第十三章 内能

老师: 授课时间:

课堂导入

动手做一做

向教室内喷洒几滴香水,前几排的同学闻到什么味道?过几分钟,后面的同学能闻到吗?

用心想一想

生活中有哪些现象与上述实验相似的?产生这些现象的原因是什么?

一、物质的构成

中国古代对世界的最小尺度有两种看法。

物质真的是“无限可分” 吗?

一、物质的构成

1.现代科学研究发现,常见的物质是由极其微小的粒子—— 分子(molecule)、原子(atom) 构成的。

有的物质由分子构成,例如氧气、氢气、氮气等,有的物质由原子构成,碳、铁、汞等。

多个水分子

多个金原子

分子、原子的体积非常小,用肉眼直接看不到,用电子隧道扫描显微镜可以帮助我们观察到分子、原子。

放大率为1500万倍的电子显微镜获得的碳化硅分子的结构图

电子显微镜下的铝合金表面原子结构图

一、物质的构成

2.常见的物质是由大量的分子组成的,分子间有空隙.

分子很小,若把分子看成一个球体,则分子直径的数量级为10-10m.

①水分子的直径约为4×10-10m;氢气分子的直径约为2.3×10-10m.

②28g金可以拉伸为65km长的极细金丝,而金丝的直径仍比金分子的直径大得多.

③2500万个水分子一个挨一个地排成一行,长约1cm.

一、物质的构成

2.常见的物质是由大量的分子组成的,分子间有空隙.

④若把水分子与乒乓球相比,它们的比例就好像乒乓球与地球之比.

⑤1标准大气压下,1 cm 的任何气体约有2.7×1019个分子,让这些气体分子从容器中跑出,如果1s跑出1亿个,约需9000年才跑完.

⑥将机油装入一个筒壁很厚、相当坚固的钢筒中,然后加上2万个标准大气压的高压,结果发现钢筒“出汗”了,也就是说机油从钢筒里渗透出来了。这充分说明钢筒的固体分子之间也存在空隙。

一、物质的构成

【答案】C

二、分子热运动

构成物质的分子是静止的还是运动的?相互之间有没有作用力?

【演示】气体扩散实验

在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面,倒扣一个空瓶子,使两个瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开。抽掉玻璃板后,会发生什么变化?

二氧化氮的密度比空气大,它能进到上面的瓶子里去吗?

二、分子热运动

【实验现象】

无色的空气和红棕色的二氧化氮混合在一起,最后颜色变得均匀。

【原因剖析】

二氧化氮分子和组成空气的分子不停的运动,彼此进入其分子间隙之间。

物质的分子不是紧密的挤在一起的,彼此之间是存在空隙的。

二、分子热运动

【演示实验】

液体扩散

在量筒里装一半清水,用细管在水的下面注入硫酸铜的水溶液。由于硫酸铜溶液比水的密度大,会沉在量筒的下部,因此可以看到无色的清水与蓝色硫酸铜溶液之间明显的界面。

二、分子热运动

静放几天,界面就逐渐变得模糊不清了。

二、分子热运动

历史实验: 固体的扩散

把铅板和金板紧压在一起,在室温下放置5年

5年后

切开

放置

5年

铅板里会渗入一些金,金板里面会渗入一些铅,互相渗入1mm。

铅板

金板

二、分子热运动

1.扩散现象

不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫做扩散。

扩散现象也说明了物质的分子不是紧密的挤在一起的,彼此之间是存在空隙的。

单个分子的运动是看不见的,但是大量分子运动的宏观表现——扩散现象是可以观察到的。

没有相互接触的物质不能发生扩散现象

要彼此进入,单一物质分子进入另一物质中不是扩散现象。

同种物质之间的融合不是扩散现象

二、分子热运动

2.固体、液体和气体之间都可以发生扩散现象。

10日后 20日后 30日后

开始时

二、分子热运动

3.分子热运动

扩散现象等大量事实表明,一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。温度越高,分子运动越剧烈。

由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动(thermal motion)。

分子无规则运动是分子自身的特性,与外界的作用无关

微观现象,看不见。可以通过宏观现象表现出来。

二、分子热运动

做一做:在两个烧杯内盛有质量相等的热水、冷水,用滴管注入两滴红墨水,观察现象。

实验现象:一段时间后,热水先变红.

实验结论:温度越高,扩散越快,分子运动越剧烈。

热水

冷水

实验结论:由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动.

二、分子热运动

【例题2】两只相同的集气瓶中分别装有空气和红棕色的二氧化氮气体,用玻璃板隔开后按图所示放置,抽去玻璃板,保持两瓶口紧贴静置较长时间后,两瓶中气体颜色变得相同。下列说法错误的是( )

A.此现象表明分子在永不停息地做无规则运动

B.此现象与“扫地时灰尘飞扬”的成因相同

C.该现象不仅能发生在气体之间,也能发生在固体、液体之间

D.该现象发生的剧烈程度与温度有关

二、分子热运动

【答案】B

【解析】A.抽去玻璃板,密度大于空气密度的二氧化氮气体能运动到上方集气瓶中,说明分子在永不停息地做无规则运动,故A正确,不符合题意;B.扫地时灰尘飞扬属于机械运动,而不是分子的热运动,故B错误,符合题意;C.一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,所以该现象不仅能发生在气体之间,也能发生在固体、液体之间,故C正确,不符合题意;

D.温度越高,分子的热运动越剧烈,故D正确,不符合题意。

三、分子间的作用力

做一做:如图所示,将两个表面光滑的铅块相互紧压,他们会粘在一起吗?你看到了什么现象?这一现象能否证明分子之间存在吸引力?

实验现象:两块铅会结合起来,在下面吊一个重物都不能把它们拉开.

实验结论:分子之间存在引力.

三、分子间的作用力

1.生活中可以证明分子之间存在吸引力的现象。

例如,一支粉笔有一定的形状和体积,而不是“一盘散沙”;用粉笔写字,黑板上留下字迹;把两滴水靠近后会溶在一起合成一滴水,等等。充分说明了分子间存在着吸引力。

如图所示,将一块干净的玻璃板吊在弹簧测力计下称量并读数,然后将玻璃板水平接触水面,稍稍向上用力拉弹簧测力计,则示数将变大,此现象说明分子间存在引力。

我们知道:分子之间存在空隙,通过刚才的实验知道,分子间存在引力,那么为什么分子不能都吸在一起呢?这不是矛盾吗?

三、分子间的作用力

做一做:找一个注射器,桶内加入一些水(或用空气),用手指封住口,另一支手用力压缩活塞时,体验所用力的大小。

实验现象:会发现用力压缩时,活塞内的水会产生“抵抗”。

实验结论:当分子间距离变小时,分子间相互排斥,存在斥力。

三、分子间的作用力

分子处于平衡位置时,引力等于斥力。r0叫平衡距离。

F引

F斥 =

r=r0

F引

F斥

A B

分子之间的引力和斥力与分子间距离的关系。

1.随分子间距离增大而减小,随距离的减小而增大。

2.和引力相比,斥力减小得快,增大得也快。

三、分子间的作用力

固态

液态

气态

有一定的体积、

流动性,无形状。

3、固体、液体和气体分子运动模型。

有一定的形状和

体积不具流动性

无一定的体积和

形状、有流动性。

三、分子间的作用力

分子动理论的三个重要观点:

1.物质是由分子组成的。

2.组成物质的分子在不停地做无规则运动。

3.物体的分子间总是同时存在引力和斥力。

课堂小结

分子热运动

物质的构成

分子间的

作用力

分子热

运动

①物质是由大量的分子、原子构成的.

②人们通常以10-10m为单位来量度分子.

①扩散:不同物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫扩散.

②一切物质的分子在不停地做无规则运动。温度越高,分子运动越剧烈,分子的这种无规则运动叫做分子的热运动.

课堂练习

1. 将红墨水滴入水中,一会儿整杯水变红了,这一现象中( )

A. 只有水分子运动,进入墨水分子间隙

B. 只有墨水分子运动,进入水分子间隙

C. 水分子和墨水分子都在运动,彼此进入对方的分子间隙

D. 水分子和墨水分子都在运动,只是墨水分子进入水分子间隙

【答案】C

【解析】将红墨水滴入水中,过一会儿发现整杯水都变红了,这是扩散现象,表明分子在不停地做无规则运动,所以水分子和墨水分子都在运动,彼此进入对方的分子间隙。

课堂练习

2. 如图所示是气体扩散现象。撤掉玻璃板,几分钟后,两个集气瓶内的气体会混合在一起,且颜色变得均匀。发生这一现象的主要原因是( )

A. 上方瓶内的空气受到重力的作用

B. 两种气体的分子都在不停地做无规则的运动

C. 只有下方二氧化氮气体的分子在不停地运动

D. 上方空气的密度小于下方二氧化氮气体的密度

【答案】B

【解析】A、重力的方向竖直向下,上面的空气受到重力作用向下运动,不会使颜色变得均匀,故A不符合题意;B、两个集气瓶内的气体会混合在一起,且颜色变得均匀,这是发生了扩散现象,说明两种气体的分子都在不停地做无规则的运动,故B正确;C、上方瓶内的气体的分子和下方二氧化氮气体的分子都在不停地做无规则运动,故C错误;D、二氧化氮气体的颜色是红棕色的,而且比空气的密度大,所以从密度角度分析,二氧化氮气体不会向上运动,故D不符合题意。故选:B。

课堂练习

3. 年月日,备受关注的中国空间站“天宫课堂”第二课正式开讲,“太空教师”王亚平利用水和两块塑料板搭建了一座液桥,如图所示。搭

建液桥利用了( )

A. 分子间的引力 B. 分子间的斥力

C. 空间站内气体的压力 D. 磁极之间的作用力

【答案】A

【解析】解:水分子间有相互作用的引力才会形成水桥。

故选:A。

课堂练习

4. 下列实例中,用热传递的方式来改变物体内能的是( )

A. 用热水袋暖手,手的温度升高

B. 用锯条锯木板,锯条的温度升高

C. 两手相互摩擦,手的温度升高

D. 用手反复弯折铁丝,弯折处铁丝的温度升高

【答案】A

【解析】A、热水袋的温度高,用热水袋取暖,内能由热水袋转移到手,属于用热传递的方式改变物体的内能。故A符合题意;B、锯木板时锯条发烫,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,属于做功改变物体的内能。故B不符合题意;C、两手互相摩擦时手发热,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,属于做功改变物体的内能。故C不符合题意;D、用手反复弯折铁丝,对铁丝做功,铁丝弯折处的温度升高,内能增加,属于做功改变物体的内能。故D不符合题意。

多谢欣赏!

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展