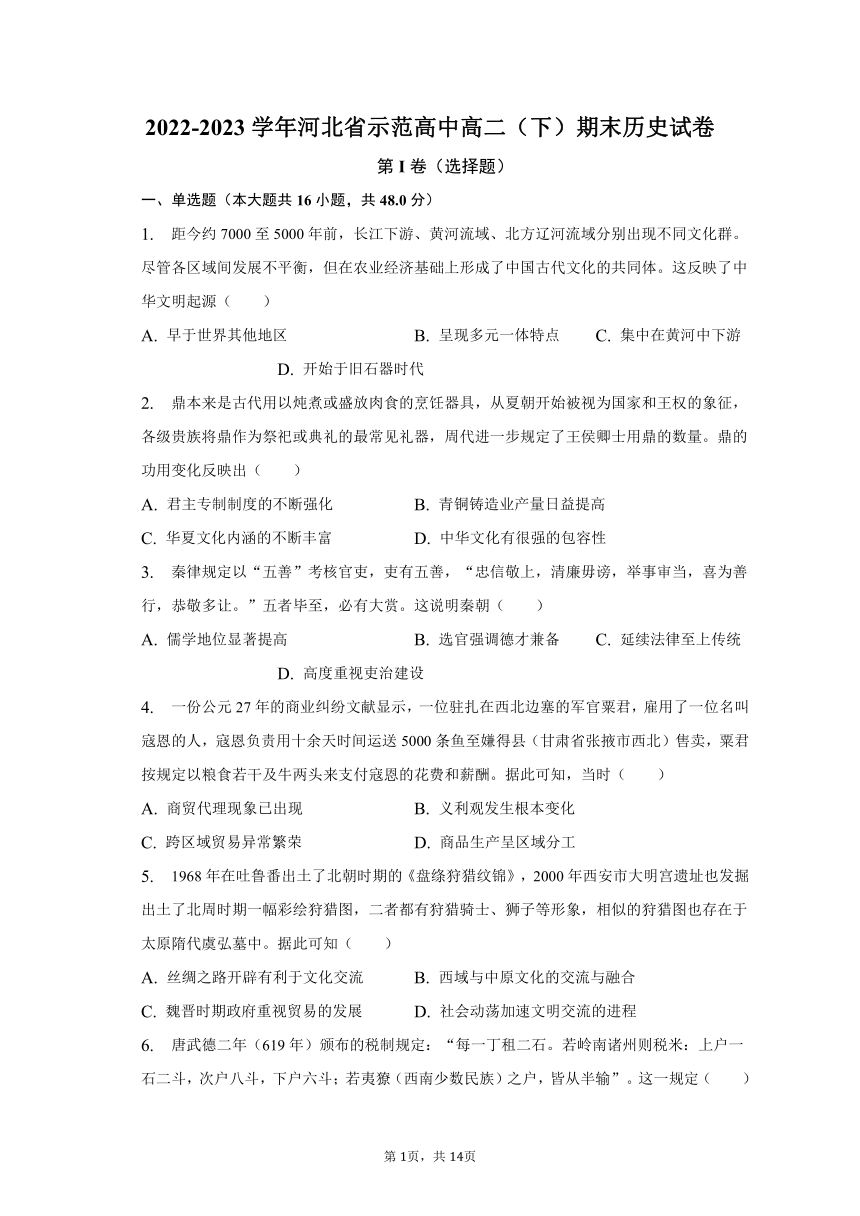

2022-2023学年河北省示范高中高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年河北省示范高中高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 07:46:44 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年河北省示范高中高二(下)期末历史试卷

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

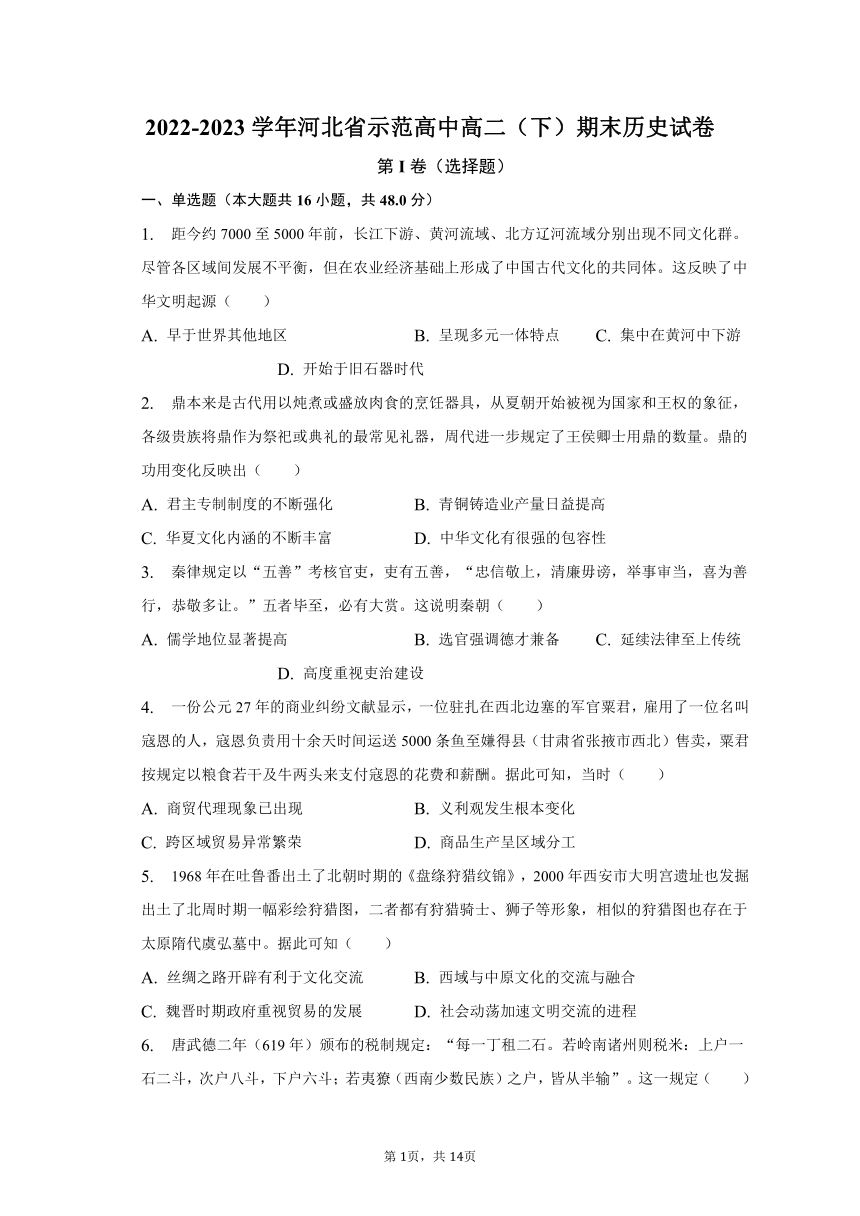

1. 距今约7000至5000年前,长江下游、黄河流域、北方辽河流域分别出现不同文化群。尽管各区域间发展不平衡,但在农业经济基础上形成了中国古代文化的共同体。这反映了中华文明起源( )

A. 早于世界其他地区 B. 呈现多元一体特点 C. 集中在黄河中下游 D. 开始于旧石器时代

2. 鼎本来是古代用以炖煮或盛放肉食的烹饪器具,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代进一步规定了王侯卿士用鼎的数量。鼎的功用变化反映出( )

A. 君主专制制度的不断强化 B. 青铜铸造业产量日益提高

C. 华夏文化内涵的不断丰富 D. 中华文化有很强的包容性

3. 秦律规定以“五善”考核官吏,吏有五善,“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让。”五者毕至,必有大赏。这说明秦朝( )

A. 儒学地位显著提高 B. 选官强调德才兼备 C. 延续法律至上传统 D. 高度重视吏治建设

4. 一份公元27年的商业纠纷文献显示,一位驻扎在西北边塞的军官粟君,雇用了一位名叫寇恩的人,寇恩负责用十余天时间运送5000条鱼至嫌得县(甘肃省张掖市西北)售卖,粟君按规定以粮食若干及牛两头来支付寇恩的花费和薪酬。据此可知,当时( )

A. 商贸代理现象已出现 B. 义利观发生根本变化

C. 跨区域贸易异常繁荣 D. 商品生产呈区域分工

5. 1968年在吐鲁番出土了北朝时期的《盘绦狩猎纹锦》,2000年西安市大明宫遗址也发掘出土了北周时期一幅彩绘狩猎图,二者都有狩猎骑士、狮子等形象,相似的狩猎图也存在于太原隋代虞弘墓中。据此可知( )

A. 丝绸之路开辟有利于文化交流 B. 西域与中原文化的交流与融合

C. 魏晋时期政府重视贸易的发展 D. 社会动荡加速文明交流的进程

6. 唐武德二年(619年)颁布的税制规定:“每一丁租二石。若岭南诸州则税米:上户一石二斗,次户八斗,下户六斗;若夷獠(西南少数民族)之户,皆从半输”。这一规定( )

A. 放松了对农民人身控制 B. 加快了边疆地区的经济变革

C. 增加了政府的财政收入 D. 体现了灵活的国家治理方式

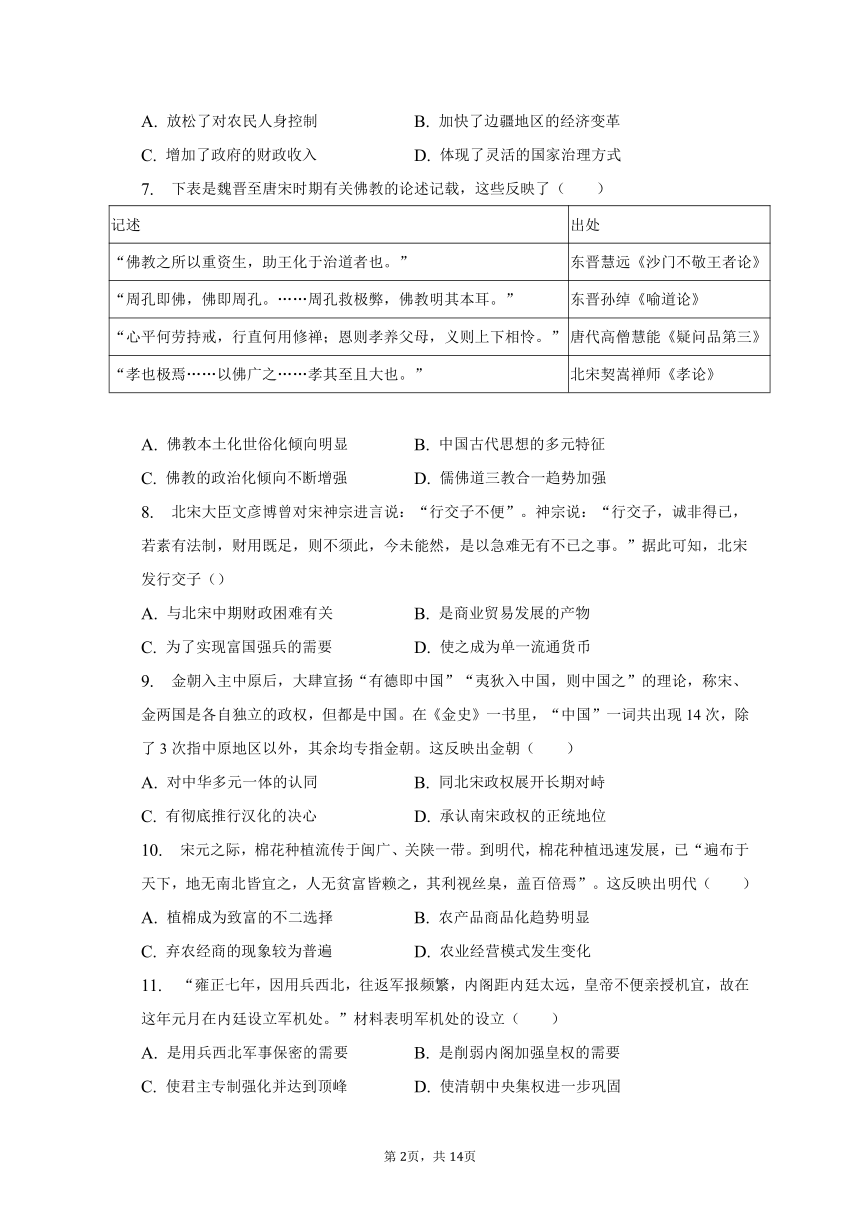

7. 下表是魏晋至唐宋时期有关佛教的论述记载,这些反映了( )

记述 出处

“佛教之所以重资生,助王化于治道者也。” 东晋慧远《沙门不敬王者论》

“周孔即佛,佛即周孔。……周孔救极弊,佛教明其本耳。” 东晋孙绰《喻道论》

“心平何劳持戒,行直何用修禅;恩则孝养父母,义则上下相怜。” 唐代高僧慧能《疑问品第三》

“孝也极焉……以佛广之……孝其至且大也。” 北宋契嵩禅师《孝论》

A. 佛教本土化世俗化倾向明显 B. 中国古代思想的多元特征

C. 佛教的政治化倾向不断增强 D. 儒佛道三教合一趋势加强

8. 北宋大臣文彦博曾对宋神宗进言说:“行交子不便”。神宗说:“行交子,诚非得已,若素有法制,财用既足,则不须此,今未能然,是以急难无有不已之事。”据此可知,北宋发行交子()

A. 与北宋中期财政困难有关 B. 是商业贸易发展的产物

C. 为了实现富国强兵的需要 D. 使之成为单一流通货币

9. 金朝入主中原后,大肆宣扬“有德即中国”“夷狄入中国,则中国之”的理论,称宋、金两国是各自独立的政权,但都是中国。在《金史》一书里,“中国”一词共出现14次,除了3次指中原地区以外,其余均专指金朝。这反映出金朝( )

A. 对中华多元一体的认同 B. 同北宋政权展开长期对峙

C. 有彻底推行汉化的决心 D. 承认南宋政权的正统地位

10. 宋元之际,棉花种植流传于闽广、关陕一带。到明代,棉花种植迅速发展,已“遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉”。这反映出明代( )

A. 植棉成为致富的不二选择 B. 农产品商品化趋势明显

C. 弃农经商的现象较为普遍 D. 农业经营模式发生变化

11. “雍正七年,因用兵西北,往返军报频繁,内阁距内廷太远,皇帝不便亲授机宜,故在这年元月在内廷设立军机处。”材料表明军机处的设立( )

A. 是用兵西北军事保密的需要 B. 是削弱内阁加强皇权的需要

C. 使君主专制强化并达到顶峰 D. 使清朝中央集权进一步巩固

12. 自明中期以后,商人通过“捐纳”谋求功名或“义官”的案例增加。士人中“弃儒从商”风潮逐渐蔓延。地方志、宗谱、文集、小说里面,多有介绍“弃儒从商”的案例。王阳明也提出“四民异业而同道”。这些现象表明( )

A. 传统重农抑商政策名存实亡 B. 资本主义萌芽激发社会活力

C. 商人的社会影响力有所增强 D. 尊富崇利意识成为社会主流

13. 据记载,明代,只有在中央政府给予土司爵位与名号后,土司才可能“易为统摄,奔走唯命”,如果调遣繁多,土司仍然会“恃功怙过,侵扰益深”,甚至还会割据一方,如川黔地区的土司奢崇明、安邦彦等都曾发动过大规模叛乱。这可以说明明代土司( )

A. 严重威胁中央集权 B. 能够协助皇帝管理边疆

C. 是动乱频发的根源 D. 政治权益得到朝廷保护

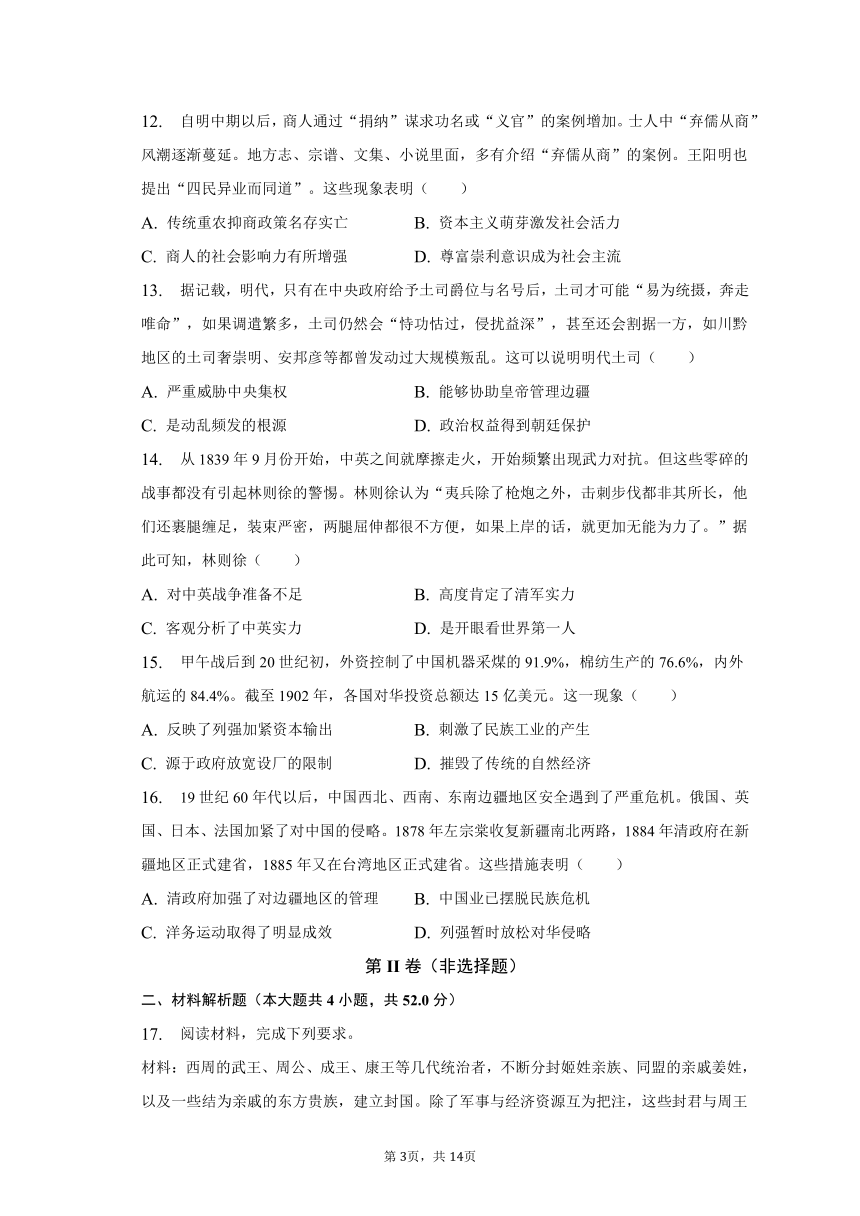

14. 从1839年9月份开始,中英之间就摩擦走火,开始频繁出现武力对抗。但这些零碎的战事都没有引起林则徐的警惕。林则徐认为“夷兵除了枪炮之外,击刺步伐都非其所长,他们还裹腿缠足,装束严密,两腿屈伸都很不方便,如果上岸的话,就更加无能为力了。”据此可知,林则徐( )

A. 对中英战争准备不足 B. 高度肯定了清军实力

C. 客观分析了中英实力 D. 是开眼看世界第一人

15. 甲午战后到20世纪初,外资控制了中国机器采煤的91.9%,棉纺生产的76.6%,内外航运的84.4%。截至1902年,各国对华投资总额达15亿美元。这一现象( )

A. 反映了列强加紧资本输出 B. 刺激了民族工业的产生

C. 源于政府放宽设厂的限制 D. 摧毁了传统的自然经济

16. 19世纪60年代以后,中国西北、西南、东南边疆地区安全遇到了严重危机。俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略。1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省。这些措施表明( )

A. 清政府加强了对边疆地区的管理 B. 中国业已摆脱民族危机

C. 洋务运动取得了明显成效 D. 列强暂时放松对华侵略

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料:西周的武王、周公、成王、康王等几代统治者,不断分封姬姓亲族、同盟的亲戚姜姓,以及一些结为亲戚的东方贵族,建立封国。除了军事与经济资源互为把注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,使用祖先崇拜的繁缛礼仪,还以朝贡、觐见、通婚等不断加强亲戚之间的关系。周人分封的子弟,通常率领姬姓军队若干,加上一些殷人遗民和专业的技工一同居住在封国城市内,谓之为“国人”。封地里的一些土著族群,住在城市外或自己的城市内,其首领与上层则与封君及国人互通婚姻,还有一些不在这一体制里的土著,则因居住在郊野,称为“野人”。其实,这些野人往往是东部古老的族群。

——摘编自许倬云《万古江河——中国历史文化的转折与开展》

(1) 根据材料,概括西周分封制的特点。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析西周分封制在文化上的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一“海上丝绸之路”一词是20世纪60年代日本学者在探讨中国陶瓷的海上贸易线路时首先使用的,与中国古代外销陶瓷的发现与研究是密不可分的。与此′同时,又有日本学者以中国陶瓷在海外各地的流布情况为基础,将这条古代东西方之间的陶瓷贸易与交流的海上贸易线路,称为“陶瓷之路”,认为它连接了“中世纪东西两个世界”,是“东西文化交流的一座桥梁”。20世纪80年代以来,在海外交通史研究中,“海上丝绸之路”一词逐渐成为中外学术界广泛接受的概念,且一般将其作为“丝绸之路”概念在海上的延伸。

——孟原召《关于海上丝绸之路的几个问题》

材料二在宋代中国与亚洲海洋各国的共同推动下,南海、印度洋沿岸地区、东北亚之间有了稳定而密切的贸易联系,有学者称之为南海贸易体系。在这个体系中,中国的丝绸和瓷器是世界市场需求最大的商品,同时中国也是东南亚、南亚香料的主要消费者。高丽、交趾等国积极吸纳宋代中国在文官政治、科举制度、州县学等诸多方面的新变化,完善本国制度。

——摘编自黄纯艳《宋代东亚秩序与海上丝路研究》

(1) 根据材料一,结合所学,用一句话概括“海上丝绸之路”一词的含义,并简述这一词的使用与中国陶瓷之间的关系。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括宋代南海贸易体系形成的原因,结合相关史实说明“丝绸之路是商贸之路与文化交流之路并存”。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料:学术界对宋朝在中国古代历史上的地位存在不同看法。或认为宋朝是“积贫积弱”的王朝,并非盛世;另则认为宋朝虽非盛世,但其社会是继盛世而又有所发展的。或认为中国古代社会发展的高峰在唐朝;另则认为是在宋朝,或认为宋朝政策因循保守,无大作为;另则认为宋朝是中国封建社会中承上启下的转折时期,其社会发展演变多多,如水之澜。

——摘编自胡昭曦《我对宋朝历史地位的认识》

围绕“宋朝的历史地位”,选取材料中一种观点或自拟一种观点,并结合所学知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

作为一个后发外生型国家,中国是从19世纪开始进入由农业文明向现代工业文明转型的现代化过程的。西方世界的霸权威胁与文明示范是一个不可或缺的关键性启动要素。然而也应看到,现代化的变迁不仅仅是一个简单的“冲击—反应”过程。对于中国来说,它既是古老的历史在新世纪的骤然断裂,又是这一历史在以往的传统中静悄悄的绵延。只是到了19、20世纪,当西方的示范展示另一种迥然不同的发展道路时,中国才对自身历史的内部挑战产生了一种多少是变化了的回应方式。这样,中国历史的内部要素与西方文明的示范效应叠加在一起共同制约着中国现代化的反应类型与历史走向。

——许纪霖、陈达凯《中国现代化史》

请围绕“近代化”这一主题,结合中国近代史相关史实,阐述中国近代化的转型历程。(要求:观点明确,史论结合,阐述充分,逻辑严密。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】通过材料“尽管各区域间发展不平衡,但在农业经济基础上形成了中国古代文化的共同体”可知中华文明起源呈现多元一体特点,选择B;

通过材料无法判断早于其他地区,排除A;

材料中不仅仅提到了黄河流域,还有长江中下游和辽河流域,排除C;

材料中没有体现旧石器时代,排除D。

故选:B。

本题考查的是早期文明的起源,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是早期文明的起源,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】据题意可知,鼎从最初的烹饪器具发展到国家和王权的象征,再到成为礼器,体现了鼎的内涵的不断丰富,C项正确;

君主专制制度是在夏商周之后才出现的,排除A项;

鼎的内涵的变化无法说明“青铜铸造业产量日益提高”,排除B项;

材料中没有体现吸收其他文明成就的内容,不能体现包容性,排除D项。

故选:C。

本题考查中华文明的起源与发展,需要考生掌握夏商周早期国家的产生与发展的表现。

本题考查中华文明的起源与发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】D

【解析】通过材料“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让”可知秦朝考查官吏的多种方面的品德,忠信、清廉、善行、恭敬,所以秦朝高度重视吏治建设,选择D;

材料中没有提到儒学的地位,排除A;

材料考查的是官吏考核,不是选官,排除B;

材料中体现的是官吏考核,不是法律至上,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

4.【答案】A

【解析】据本题材料信息可知,军官粟君雇用寇恩运送鱼至嫌得县售卖,可知,当时商贸代理现象已出现,A项正确;

材料只是描述了一次商贸活动,“义利观发生根本变化”的表述过于绝对,排除B项;

材料只是说了一个例子,不能证明“跨区域贸易异常繁荣”,排除C项;

材料中的商品只说了鱼,不能体现“商品生产呈区域分工”,排除D项。

故选:A。

本题考查了古代的商业贸易,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料“二者都有狩猎骑士、狮子等形象,相似的狩猎图也存在于太原隋代虞弘墓中”可知,新疆地区出土了北朝时期的《盘绦狩猎纹锦》,而西安大明宫遗址、太原隋代墓葬出土了与新疆地区相似的狩猎图,这意味着当时新疆地区和中原地区有文化的交流与融合现象,B项正确;

材料不是强调丝绸之路开通的意义,排除A项;

材料不能证明魏晋时期的政府重视贸易发展,排除C项;

社会动荡不利于文明交流,排除D项。

故选:B。

本题主要考查南北朝与唐朝时期西域与中原地区的交流,解题的关键是识读题干材料,把握时空信息分析作答。

本题主要考查南北朝与唐朝时期西域与中原地区的交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】D

【解析】唐朝税制规定是一丁租二石,但是针对岭南和西南等地,则实行较为灵活的征税规定,D项正确;

仅从规定,无法得出对农民人身控制的放松,排除A项;

材料突出的是国家灵活管理,不能说明边疆地区的经济变革状况,排除B项;

该税制体现的是灵活治理方式,不能笼统地形容“增加了政府的财政收入”,排除C项。

故选:D。

本题考查了古代赋税制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代赋税制度,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】A

【解析】A.根据材料“周孔即佛,佛即周孔。”“恩则孝养父母,义则上下相怜。”并结合魏晋至唐宋时期佛教本土化的相关史实可知,佛教在发展中受到中国传统政治、文化、社会生活等方面的影响,呈现中国特色的本土化倾向,故A项正确;

B.材料的主旨信息是佛教深受儒家思想影响逐渐融合本土化,并未体现中国古代思想的多元特征,故B项错误;

C.材料中没有关于佛教政治化倾向增强的相关论述,故C项错误;

D.材料根本没有提及道教,也没有强调儒佛道三教合一趋势,故D项错误。

故选:A。

本题考查了儒学、道教和佛教的发展,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以儒学、道教和佛教的发展,为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】A

【解析】根据“若素有法制,财用既足,则不须此,今未能然,是以急难无有不已之事”可知,北宋时期之所以发行交子,主要是因为“财用”不足,即与北宋中期的财政困难有关,A项正确。材料说明北宋时期发行交子是为了应对财政的困难,并不是商业贸易发展的产物,也不是为了实现富国强兵,排除BC项;交子是配合当时的金属货币发行的,并不是单一流通的货币,排除D项。故选A项。

9.【答案】A

【解析】通过材料‘中国’一词共出现14次,除了3次指中原地区以外,其余均专指金朝”可知体现了金朝对中华多元一体的认同,选择A;

材料中无法体现同北宋政权展开长期对峙,排除B;

材料中没有体现彻底推行汉化的决心,排除C;

材料没有承认南宋政权的正统地位,排除D。

故选:A。

本题考查的是多民族政权的并立,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是多民族的政权并立,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.【答案】B

【解析】根据材料“到明代,棉花种植迅速发展,已‘遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉’”可知,到了明朝时期,棉花在全国普遍种植,人们普遍种植这种经济作物,追求其利益。反映了明朝时期,随着商品经济的发展,农产品商品化的趋势加强,D项正确;

植棉成为致富的不二选择,说法过于绝对,排除A项;

材料中没有描述弃农经商现象,且违背史实,排除C项;

普遍种植棉花不意味着农业种植结构和经营模式就发生了变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查明清经济的发展,结合明清经济发展的表现分析作答。

本题主要考查明清经济的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】A

【解析】根据“雍正七年,因用兵西北,往返军报频繁,内阁距内廷太远,皇帝不便亲授机宜,故在这年元月在内廷设立军机处。”可以得出军机处的设立是用兵西北军事保密的需要,A正确;

BCD和材料无关,排除。

故选:A。

本题考查了军机处,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了军机处,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】C

【解析】由材料“商人通过‘捐纳’谋求功名或‘义官’的案例增加”“地方志、宗谱、文集、小说里面,多有介绍‘弃儒从商’的案例”等可知,明代社会对商人的认识改变,商人社会地位有所提高,这表明商人对国家和社会的影响力有所增强,C项正确;

明朝政府依然坚持重农抑商政策,排除A项;

材料没有体现雇佣与被雇佣关系的信息,无法得出此时产生资本主义萌芽,排除B项;

当时的社会主流思想是程朱理学,D项说法不符史实,排除D项。

故选:C。

本题考查了明清商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明清商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】根据材料“如果调遣繁多,土司仍然会‘恃功怙过,侵扰益深’,甚至还会割据一方,如川黔地区的土司奢崇明、安邦彦等都曾发动过大规模叛乱”可知,明朝的土司虽接受了朝廷册封,但对于朝廷的命令并非全部接受,且时长发动叛乱,体现了明代土司对中央集权的威胁,A项正确;

土司可以协助皇帝管理边疆,但材料强调其对中央的防抗,排除B项;

土司制度有助于维护边疆稳定,并非边疆叛乱的根源,排除C项;

明朝中央政府给予土司爵位与名号,但材料未强调中央对土地的保护,排除D项。

故选:A。

本题考查了明朝边疆治理,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明朝边疆治理,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,林则徐对鸦片战争前的中英摩擦并没有放在心上,还对英军有一些误解,说明林则徐对中英战争准备不足,A正确;

材料强调林则徐对英军看法,没有提到清军,排除B;

林则徐的一些看法明显具有误差,排除C;

材料并非褒扬林则徐是开眼看世界第一人,排除D。

故选:A。

本题考查了鸦片战争的背景,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了鸦片战争的背景,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】A.根据材料信息“外资控制了中国机器采煤的91.9%,棉纺生产的76.6%,内外航运的84.4%”可知,外资对华进行大量投资,反映出列强对华加紧资本输出,故A项正确;

B.中国民族工业的产生是在甲午中日战争之前,故B项错误;

C.甲午中日战争后政府才放宽了设厂的限制,故C项错误;

D.中国传统的自然经济在鸦片战争后开始被摧毁,故D项错误。

故选:A。

本题考查了甲午中日战争和《马关条约》,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以甲午中日战争和《马关条约》为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】A

【解析】根据“1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省”说明清政府加强了对西北新疆和东南台湾的管理,故A正确;

材料“俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略”说明中国民族危机加深,排除B;

材料与洋务运动无关,排除C;

根据“俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略”,说明列强加紧了对中国的侵略,排除D。

故选:A。

本题考查了中国近代边疆危机的相关知识,解答本题需根据“1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省”进行分析。

本题考查了中国近代边疆危机的相关知识,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

17.【答案】【小题1】特点:以宗法血缘为纽带;军事与经济资源相互补充;具有戍守与管理地方的功能;分封对象多元。

【小题2】影响:强化了家族观念;丰富了地方文化,促成了地方文化异质化;传播了西周文化;增强了华夏认同观念;为春秋战国以后文化融合与大一统创造了条件。

【解析】(1)本题考查的是西周的分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是西周的分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西周的分封制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.【答案】【小题1】含义:古代东西方的海上交通线。关系;这一词的首先使用与中国古代外销陶瓷的发现与研究磨不口分(或探讨中国陶瓷的海上贸易线路时首先使用):陶瓷特别是瓷器是古代中国大宗出口商品,主要沿海路外销,这条线路也被称为“陶瓷之路”。

【小题2】原因:汉唐以来海上丝绸之路的形成;唐宋时期农耕经济的繁荣,经济重心逐步南移;航海和造船技术的进步;统治者重视发展海外贸易;沿海居民以海为生,积极发展海外贸易;南海诸国相对落后,愿意与中国开展经济文化交流。史实:丝绸之路是由商人、旅行者、学者和使节组成的,他们在途中交流了各种商品、技术、宗教和文化。这条路线连接了东方和西方,带来了文化、宗教和商业交流。它对周边国家产生了深远的影响。丝绸之路使得贸易更加便利,促进了周边国家之间的经济交流和发展。随着时间的推移,许多周边国家开始生产和出口丝绸和其他贸易商品,从而增加了其经济实力。丝绸之路上的商人和旅行者带来了各种文化和宗教的交流,例如佛教、伊斯兰教和基督教等。这些交流促进了文化和宗教多样性的发展,影响了周边国家的文化和宗教风格。丝绸之路也促进了技术和科学的传播。例如,中国的火药、造纸术和指南针等技术传播到了西方,而希腊、印度和波斯等地的数学、医学和哲学等知识也传播到了中国。

【解析】本题考查古代商路上的中西文化交流。第一问要结合古代商路上的中西文化交流的特征来解答;第二问要结合古代商路上的中西文化交流的影响来解答。

本题考查了古代商路上的中西文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】本题是小论文题。写小论文,史实要正确,语句要通顺,条理要清楚。必须做到观点明确、清楚;论据要选择能证明论点的典型史实;论证要做到论从史出,史论结合。根据材料“宋朝虽非盛世,但其社会是继盛世而又有所发展的”“宋朝是中国封建社会中承上启下的转折时期,其社会发展演变多多,如水之澜”,可拟定论题:宋代是中国古代经济和文化繁盛时期。其次,结合所学知识进行阐述,可从宋代农业、手工业和商业的具体发展表现以及理学的兴起、宋词和话本小说等文学体裁出现等方面予以论述。最后,概括总结可知,宋代是中国历史的重要阶段,这一时期经济文化的发展推动了社会的进步,为元明清的发展创造了条件。

故答案为:

观点:宋代中国古代经济和文化繁盛时期。

阐述:两宋时期,我国的农业和手工业以及科学技术领域都取得了重大成就,这些成就推动了商品经济的发展。随着商品经济的发展,宋代坊与市的界限逐渐被打破,商业交易也不再受官府的直接监管和不再受到时间上的限制,城郊和乡村的草市也更加普遍。在四川还出现了世界上最早的纸币——交子,商税收入成为政府的重要财源。两宋的儒学家在传统儒学的基础上融合了佛道义理,创造了新儒学——理学,从而巩固了儒学的正统地位;而随着商品经济的发展、市民阶层的崛起,适合市民口味的宋词、话本小说等文学体裁走向繁荣。

综上所述,宋代是中国历史重要阶段,这一时期经济文化的发展推动了社会的进步,为元明清的发展创造了条件。

【解析】本题主要考查宋朝历史地位及时代特征,全面掌握宋朝政治、经济、思想文化等方面的发展成就及局限性。

本题主要考查宋朝历史地位及时代特征,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

20.【答案】本题较开放,言之有理即可。根据材料“阐述中国近代化的转型历程”并结合所学可知,近代中国近代化经历了从经济到制度再到思想的循序渐进的历程。阐述可结合中国近代化从经济到制度再到思想的循序渐进的历程史实作答,如经济近代化可结合洋务运动分析,制度近代化可结合维新变法和辛亥革命分析;思想近代化可结合新文化运动的相关史实分析,注意史论结合,论从史出,逻辑思维一定要严密。

故答案为:

观点:中国近代化经历了从经济到制度再到思想的循序渐进的历程。

阐述:中国近代化是在鸦片战争后向西方学习的过程中逐渐探索和发展的。地主阶级洋务派开展洋务运动,开启中国近代化:创办军事、民用工业、建新式学堂、派遣留学生、建新式海军,以巩固清政府统治,开启中国经济、教育、军事近代化进程。甲午战后,民族危机加深,资产阶级维新派开展戊戌变法运动,希望变革政治制度,实行君主立宪制,中国政治近代化运动由此开始;20世纪初,资产阶级革命派掀起旨在推翻清政府的辛亥革命,推翻了封建帝制,建立了资产阶级民主共和国,推动民族资本主义的发展,使民主共和观念深入人心。辛亥革命后,民主共和制度徒有虚名,北洋政府对内专制对外卖国,基于对辛亥革命的痛苦反思,新文化运动高举民主和科学的大旗,动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想,促进了马克思主义的传播,五四运动爆发后,工人阶级登上历史舞台,中国共产党诞生,为中国新民主主义革命找到一条正确的道路。

综上所述,在半殖民地半封建的中国,中国的近代化运动是先进的中国人不断思考和探索复兴中华的路径,是一个由浅入深,艰难曲折但前途光明的历程。

【解析】本题考查了中国近代化道路的曲折性,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国近代化道路的曲折性,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 距今约7000至5000年前,长江下游、黄河流域、北方辽河流域分别出现不同文化群。尽管各区域间发展不平衡,但在农业经济基础上形成了中国古代文化的共同体。这反映了中华文明起源( )

A. 早于世界其他地区 B. 呈现多元一体特点 C. 集中在黄河中下游 D. 开始于旧石器时代

2. 鼎本来是古代用以炖煮或盛放肉食的烹饪器具,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代进一步规定了王侯卿士用鼎的数量。鼎的功用变化反映出( )

A. 君主专制制度的不断强化 B. 青铜铸造业产量日益提高

C. 华夏文化内涵的不断丰富 D. 中华文化有很强的包容性

3. 秦律规定以“五善”考核官吏,吏有五善,“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让。”五者毕至,必有大赏。这说明秦朝( )

A. 儒学地位显著提高 B. 选官强调德才兼备 C. 延续法律至上传统 D. 高度重视吏治建设

4. 一份公元27年的商业纠纷文献显示,一位驻扎在西北边塞的军官粟君,雇用了一位名叫寇恩的人,寇恩负责用十余天时间运送5000条鱼至嫌得县(甘肃省张掖市西北)售卖,粟君按规定以粮食若干及牛两头来支付寇恩的花费和薪酬。据此可知,当时( )

A. 商贸代理现象已出现 B. 义利观发生根本变化

C. 跨区域贸易异常繁荣 D. 商品生产呈区域分工

5. 1968年在吐鲁番出土了北朝时期的《盘绦狩猎纹锦》,2000年西安市大明宫遗址也发掘出土了北周时期一幅彩绘狩猎图,二者都有狩猎骑士、狮子等形象,相似的狩猎图也存在于太原隋代虞弘墓中。据此可知( )

A. 丝绸之路开辟有利于文化交流 B. 西域与中原文化的交流与融合

C. 魏晋时期政府重视贸易的发展 D. 社会动荡加速文明交流的进程

6. 唐武德二年(619年)颁布的税制规定:“每一丁租二石。若岭南诸州则税米:上户一石二斗,次户八斗,下户六斗;若夷獠(西南少数民族)之户,皆从半输”。这一规定( )

A. 放松了对农民人身控制 B. 加快了边疆地区的经济变革

C. 增加了政府的财政收入 D. 体现了灵活的国家治理方式

7. 下表是魏晋至唐宋时期有关佛教的论述记载,这些反映了( )

记述 出处

“佛教之所以重资生,助王化于治道者也。” 东晋慧远《沙门不敬王者论》

“周孔即佛,佛即周孔。……周孔救极弊,佛教明其本耳。” 东晋孙绰《喻道论》

“心平何劳持戒,行直何用修禅;恩则孝养父母,义则上下相怜。” 唐代高僧慧能《疑问品第三》

“孝也极焉……以佛广之……孝其至且大也。” 北宋契嵩禅师《孝论》

A. 佛教本土化世俗化倾向明显 B. 中国古代思想的多元特征

C. 佛教的政治化倾向不断增强 D. 儒佛道三教合一趋势加强

8. 北宋大臣文彦博曾对宋神宗进言说:“行交子不便”。神宗说:“行交子,诚非得已,若素有法制,财用既足,则不须此,今未能然,是以急难无有不已之事。”据此可知,北宋发行交子()

A. 与北宋中期财政困难有关 B. 是商业贸易发展的产物

C. 为了实现富国强兵的需要 D. 使之成为单一流通货币

9. 金朝入主中原后,大肆宣扬“有德即中国”“夷狄入中国,则中国之”的理论,称宋、金两国是各自独立的政权,但都是中国。在《金史》一书里,“中国”一词共出现14次,除了3次指中原地区以外,其余均专指金朝。这反映出金朝( )

A. 对中华多元一体的认同 B. 同北宋政权展开长期对峙

C. 有彻底推行汉化的决心 D. 承认南宋政权的正统地位

10. 宋元之际,棉花种植流传于闽广、关陕一带。到明代,棉花种植迅速发展,已“遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉”。这反映出明代( )

A. 植棉成为致富的不二选择 B. 农产品商品化趋势明显

C. 弃农经商的现象较为普遍 D. 农业经营模式发生变化

11. “雍正七年,因用兵西北,往返军报频繁,内阁距内廷太远,皇帝不便亲授机宜,故在这年元月在内廷设立军机处。”材料表明军机处的设立( )

A. 是用兵西北军事保密的需要 B. 是削弱内阁加强皇权的需要

C. 使君主专制强化并达到顶峰 D. 使清朝中央集权进一步巩固

12. 自明中期以后,商人通过“捐纳”谋求功名或“义官”的案例增加。士人中“弃儒从商”风潮逐渐蔓延。地方志、宗谱、文集、小说里面,多有介绍“弃儒从商”的案例。王阳明也提出“四民异业而同道”。这些现象表明( )

A. 传统重农抑商政策名存实亡 B. 资本主义萌芽激发社会活力

C. 商人的社会影响力有所增强 D. 尊富崇利意识成为社会主流

13. 据记载,明代,只有在中央政府给予土司爵位与名号后,土司才可能“易为统摄,奔走唯命”,如果调遣繁多,土司仍然会“恃功怙过,侵扰益深”,甚至还会割据一方,如川黔地区的土司奢崇明、安邦彦等都曾发动过大规模叛乱。这可以说明明代土司( )

A. 严重威胁中央集权 B. 能够协助皇帝管理边疆

C. 是动乱频发的根源 D. 政治权益得到朝廷保护

14. 从1839年9月份开始,中英之间就摩擦走火,开始频繁出现武力对抗。但这些零碎的战事都没有引起林则徐的警惕。林则徐认为“夷兵除了枪炮之外,击刺步伐都非其所长,他们还裹腿缠足,装束严密,两腿屈伸都很不方便,如果上岸的话,就更加无能为力了。”据此可知,林则徐( )

A. 对中英战争准备不足 B. 高度肯定了清军实力

C. 客观分析了中英实力 D. 是开眼看世界第一人

15. 甲午战后到20世纪初,外资控制了中国机器采煤的91.9%,棉纺生产的76.6%,内外航运的84.4%。截至1902年,各国对华投资总额达15亿美元。这一现象( )

A. 反映了列强加紧资本输出 B. 刺激了民族工业的产生

C. 源于政府放宽设厂的限制 D. 摧毁了传统的自然经济

16. 19世纪60年代以后,中国西北、西南、东南边疆地区安全遇到了严重危机。俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略。1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省。这些措施表明( )

A. 清政府加强了对边疆地区的管理 B. 中国业已摆脱民族危机

C. 洋务运动取得了明显成效 D. 列强暂时放松对华侵略

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料:西周的武王、周公、成王、康王等几代统治者,不断分封姬姓亲族、同盟的亲戚姜姓,以及一些结为亲戚的东方贵族,建立封国。除了军事与经济资源互为把注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,使用祖先崇拜的繁缛礼仪,还以朝贡、觐见、通婚等不断加强亲戚之间的关系。周人分封的子弟,通常率领姬姓军队若干,加上一些殷人遗民和专业的技工一同居住在封国城市内,谓之为“国人”。封地里的一些土著族群,住在城市外或自己的城市内,其首领与上层则与封君及国人互通婚姻,还有一些不在这一体制里的土著,则因居住在郊野,称为“野人”。其实,这些野人往往是东部古老的族群。

——摘编自许倬云《万古江河——中国历史文化的转折与开展》

(1) 根据材料,概括西周分封制的特点。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析西周分封制在文化上的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一“海上丝绸之路”一词是20世纪60年代日本学者在探讨中国陶瓷的海上贸易线路时首先使用的,与中国古代外销陶瓷的发现与研究是密不可分的。与此′同时,又有日本学者以中国陶瓷在海外各地的流布情况为基础,将这条古代东西方之间的陶瓷贸易与交流的海上贸易线路,称为“陶瓷之路”,认为它连接了“中世纪东西两个世界”,是“东西文化交流的一座桥梁”。20世纪80年代以来,在海外交通史研究中,“海上丝绸之路”一词逐渐成为中外学术界广泛接受的概念,且一般将其作为“丝绸之路”概念在海上的延伸。

——孟原召《关于海上丝绸之路的几个问题》

材料二在宋代中国与亚洲海洋各国的共同推动下,南海、印度洋沿岸地区、东北亚之间有了稳定而密切的贸易联系,有学者称之为南海贸易体系。在这个体系中,中国的丝绸和瓷器是世界市场需求最大的商品,同时中国也是东南亚、南亚香料的主要消费者。高丽、交趾等国积极吸纳宋代中国在文官政治、科举制度、州县学等诸多方面的新变化,完善本国制度。

——摘编自黄纯艳《宋代东亚秩序与海上丝路研究》

(1) 根据材料一,结合所学,用一句话概括“海上丝绸之路”一词的含义,并简述这一词的使用与中国陶瓷之间的关系。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括宋代南海贸易体系形成的原因,结合相关史实说明“丝绸之路是商贸之路与文化交流之路并存”。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料:学术界对宋朝在中国古代历史上的地位存在不同看法。或认为宋朝是“积贫积弱”的王朝,并非盛世;另则认为宋朝虽非盛世,但其社会是继盛世而又有所发展的。或认为中国古代社会发展的高峰在唐朝;另则认为是在宋朝,或认为宋朝政策因循保守,无大作为;另则认为宋朝是中国封建社会中承上启下的转折时期,其社会发展演变多多,如水之澜。

——摘编自胡昭曦《我对宋朝历史地位的认识》

围绕“宋朝的历史地位”,选取材料中一种观点或自拟一种观点,并结合所学知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

20. 阅读材料,完成下列要求。

作为一个后发外生型国家,中国是从19世纪开始进入由农业文明向现代工业文明转型的现代化过程的。西方世界的霸权威胁与文明示范是一个不可或缺的关键性启动要素。然而也应看到,现代化的变迁不仅仅是一个简单的“冲击—反应”过程。对于中国来说,它既是古老的历史在新世纪的骤然断裂,又是这一历史在以往的传统中静悄悄的绵延。只是到了19、20世纪,当西方的示范展示另一种迥然不同的发展道路时,中国才对自身历史的内部挑战产生了一种多少是变化了的回应方式。这样,中国历史的内部要素与西方文明的示范效应叠加在一起共同制约着中国现代化的反应类型与历史走向。

——许纪霖、陈达凯《中国现代化史》

请围绕“近代化”这一主题,结合中国近代史相关史实,阐述中国近代化的转型历程。(要求:观点明确,史论结合,阐述充分,逻辑严密。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】通过材料“尽管各区域间发展不平衡,但在农业经济基础上形成了中国古代文化的共同体”可知中华文明起源呈现多元一体特点,选择B;

通过材料无法判断早于其他地区,排除A;

材料中不仅仅提到了黄河流域,还有长江中下游和辽河流域,排除C;

材料中没有体现旧石器时代,排除D。

故选:B。

本题考查的是早期文明的起源,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是早期文明的起源,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】C

【解析】据题意可知,鼎从最初的烹饪器具发展到国家和王权的象征,再到成为礼器,体现了鼎的内涵的不断丰富,C项正确;

君主专制制度是在夏商周之后才出现的,排除A项;

鼎的内涵的变化无法说明“青铜铸造业产量日益提高”,排除B项;

材料中没有体现吸收其他文明成就的内容,不能体现包容性,排除D项。

故选:C。

本题考查中华文明的起源与发展,需要考生掌握夏商周早期国家的产生与发展的表现。

本题考查中华文明的起源与发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】D

【解析】通过材料“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让”可知秦朝考查官吏的多种方面的品德,忠信、清廉、善行、恭敬,所以秦朝高度重视吏治建设,选择D;

材料中没有提到儒学的地位,排除A;

材料考查的是官吏考核,不是选官,排除B;

材料中体现的是官吏考核,不是法律至上,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

4.【答案】A

【解析】据本题材料信息可知,军官粟君雇用寇恩运送鱼至嫌得县售卖,可知,当时商贸代理现象已出现,A项正确;

材料只是描述了一次商贸活动,“义利观发生根本变化”的表述过于绝对,排除B项;

材料只是说了一个例子,不能证明“跨区域贸易异常繁荣”,排除C项;

材料中的商品只说了鱼,不能体现“商品生产呈区域分工”,排除D项。

故选:A。

本题考查了古代的商业贸易,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料“二者都有狩猎骑士、狮子等形象,相似的狩猎图也存在于太原隋代虞弘墓中”可知,新疆地区出土了北朝时期的《盘绦狩猎纹锦》,而西安大明宫遗址、太原隋代墓葬出土了与新疆地区相似的狩猎图,这意味着当时新疆地区和中原地区有文化的交流与融合现象,B项正确;

材料不是强调丝绸之路开通的意义,排除A项;

材料不能证明魏晋时期的政府重视贸易发展,排除C项;

社会动荡不利于文明交流,排除D项。

故选:B。

本题主要考查南北朝与唐朝时期西域与中原地区的交流,解题的关键是识读题干材料,把握时空信息分析作答。

本题主要考查南北朝与唐朝时期西域与中原地区的交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】D

【解析】唐朝税制规定是一丁租二石,但是针对岭南和西南等地,则实行较为灵活的征税规定,D项正确;

仅从规定,无法得出对农民人身控制的放松,排除A项;

材料突出的是国家灵活管理,不能说明边疆地区的经济变革状况,排除B项;

该税制体现的是灵活治理方式,不能笼统地形容“增加了政府的财政收入”,排除C项。

故选:D。

本题考查了古代赋税制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代赋税制度,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】A

【解析】A.根据材料“周孔即佛,佛即周孔。”“恩则孝养父母,义则上下相怜。”并结合魏晋至唐宋时期佛教本土化的相关史实可知,佛教在发展中受到中国传统政治、文化、社会生活等方面的影响,呈现中国特色的本土化倾向,故A项正确;

B.材料的主旨信息是佛教深受儒家思想影响逐渐融合本土化,并未体现中国古代思想的多元特征,故B项错误;

C.材料中没有关于佛教政治化倾向增强的相关论述,故C项错误;

D.材料根本没有提及道教,也没有强调儒佛道三教合一趋势,故D项错误。

故选:A。

本题考查了儒学、道教和佛教的发展,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以儒学、道教和佛教的发展,为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】A

【解析】根据“若素有法制,财用既足,则不须此,今未能然,是以急难无有不已之事”可知,北宋时期之所以发行交子,主要是因为“财用”不足,即与北宋中期的财政困难有关,A项正确。材料说明北宋时期发行交子是为了应对财政的困难,并不是商业贸易发展的产物,也不是为了实现富国强兵,排除BC项;交子是配合当时的金属货币发行的,并不是单一流通的货币,排除D项。故选A项。

9.【答案】A

【解析】通过材料‘中国’一词共出现14次,除了3次指中原地区以外,其余均专指金朝”可知体现了金朝对中华多元一体的认同,选择A;

材料中无法体现同北宋政权展开长期对峙,排除B;

材料中没有体现彻底推行汉化的决心,排除C;

材料没有承认南宋政权的正统地位,排除D。

故选:A。

本题考查的是多民族政权的并立,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是多民族的政权并立,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.【答案】B

【解析】根据材料“到明代,棉花种植迅速发展,已‘遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉’”可知,到了明朝时期,棉花在全国普遍种植,人们普遍种植这种经济作物,追求其利益。反映了明朝时期,随着商品经济的发展,农产品商品化的趋势加强,D项正确;

植棉成为致富的不二选择,说法过于绝对,排除A项;

材料中没有描述弃农经商现象,且违背史实,排除C项;

普遍种植棉花不意味着农业种植结构和经营模式就发生了变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查明清经济的发展,结合明清经济发展的表现分析作答。

本题主要考查明清经济的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】A

【解析】根据“雍正七年,因用兵西北,往返军报频繁,内阁距内廷太远,皇帝不便亲授机宜,故在这年元月在内廷设立军机处。”可以得出军机处的设立是用兵西北军事保密的需要,A正确;

BCD和材料无关,排除。

故选:A。

本题考查了军机处,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了军机处,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】C

【解析】由材料“商人通过‘捐纳’谋求功名或‘义官’的案例增加”“地方志、宗谱、文集、小说里面,多有介绍‘弃儒从商’的案例”等可知,明代社会对商人的认识改变,商人社会地位有所提高,这表明商人对国家和社会的影响力有所增强,C项正确;

明朝政府依然坚持重农抑商政策,排除A项;

材料没有体现雇佣与被雇佣关系的信息,无法得出此时产生资本主义萌芽,排除B项;

当时的社会主流思想是程朱理学,D项说法不符史实,排除D项。

故选:C。

本题考查了明清商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明清商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】根据材料“如果调遣繁多,土司仍然会‘恃功怙过,侵扰益深’,甚至还会割据一方,如川黔地区的土司奢崇明、安邦彦等都曾发动过大规模叛乱”可知,明朝的土司虽接受了朝廷册封,但对于朝廷的命令并非全部接受,且时长发动叛乱,体现了明代土司对中央集权的威胁,A项正确;

土司可以协助皇帝管理边疆,但材料强调其对中央的防抗,排除B项;

土司制度有助于维护边疆稳定,并非边疆叛乱的根源,排除C项;

明朝中央政府给予土司爵位与名号,但材料未强调中央对土地的保护,排除D项。

故选:A。

本题考查了明朝边疆治理,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了明朝边疆治理,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,林则徐对鸦片战争前的中英摩擦并没有放在心上,还对英军有一些误解,说明林则徐对中英战争准备不足,A正确;

材料强调林则徐对英军看法,没有提到清军,排除B;

林则徐的一些看法明显具有误差,排除C;

材料并非褒扬林则徐是开眼看世界第一人,排除D。

故选:A。

本题考查了鸦片战争的背景,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了鸦片战争的背景,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】A.根据材料信息“外资控制了中国机器采煤的91.9%,棉纺生产的76.6%,内外航运的84.4%”可知,外资对华进行大量投资,反映出列强对华加紧资本输出,故A项正确;

B.中国民族工业的产生是在甲午中日战争之前,故B项错误;

C.甲午中日战争后政府才放宽了设厂的限制,故C项错误;

D.中国传统的自然经济在鸦片战争后开始被摧毁,故D项错误。

故选:A。

本题考查了甲午中日战争和《马关条约》,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以甲午中日战争和《马关条约》为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】A

【解析】根据“1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省”说明清政府加强了对西北新疆和东南台湾的管理,故A正确;

材料“俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略”说明中国民族危机加深,排除B;

材料与洋务运动无关,排除C;

根据“俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略”,说明列强加紧了对中国的侵略,排除D。

故选:A。

本题考查了中国近代边疆危机的相关知识,解答本题需根据“1878年左宗棠收复新疆南北两路,1884年清政府在新疆地区正式建省,1885年又在台湾地区正式建省”进行分析。

本题考查了中国近代边疆危机的相关知识,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

17.【答案】【小题1】特点:以宗法血缘为纽带;军事与经济资源相互补充;具有戍守与管理地方的功能;分封对象多元。

【小题2】影响:强化了家族观念;丰富了地方文化,促成了地方文化异质化;传播了西周文化;增强了华夏认同观念;为春秋战国以后文化融合与大一统创造了条件。

【解析】(1)本题考查的是西周的分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是西周的分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西周的分封制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.【答案】【小题1】含义:古代东西方的海上交通线。关系;这一词的首先使用与中国古代外销陶瓷的发现与研究磨不口分(或探讨中国陶瓷的海上贸易线路时首先使用):陶瓷特别是瓷器是古代中国大宗出口商品,主要沿海路外销,这条线路也被称为“陶瓷之路”。

【小题2】原因:汉唐以来海上丝绸之路的形成;唐宋时期农耕经济的繁荣,经济重心逐步南移;航海和造船技术的进步;统治者重视发展海外贸易;沿海居民以海为生,积极发展海外贸易;南海诸国相对落后,愿意与中国开展经济文化交流。史实:丝绸之路是由商人、旅行者、学者和使节组成的,他们在途中交流了各种商品、技术、宗教和文化。这条路线连接了东方和西方,带来了文化、宗教和商业交流。它对周边国家产生了深远的影响。丝绸之路使得贸易更加便利,促进了周边国家之间的经济交流和发展。随着时间的推移,许多周边国家开始生产和出口丝绸和其他贸易商品,从而增加了其经济实力。丝绸之路上的商人和旅行者带来了各种文化和宗教的交流,例如佛教、伊斯兰教和基督教等。这些交流促进了文化和宗教多样性的发展,影响了周边国家的文化和宗教风格。丝绸之路也促进了技术和科学的传播。例如,中国的火药、造纸术和指南针等技术传播到了西方,而希腊、印度和波斯等地的数学、医学和哲学等知识也传播到了中国。

【解析】本题考查古代商路上的中西文化交流。第一问要结合古代商路上的中西文化交流的特征来解答;第二问要结合古代商路上的中西文化交流的影响来解答。

本题考查了古代商路上的中西文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】本题是小论文题。写小论文,史实要正确,语句要通顺,条理要清楚。必须做到观点明确、清楚;论据要选择能证明论点的典型史实;论证要做到论从史出,史论结合。根据材料“宋朝虽非盛世,但其社会是继盛世而又有所发展的”“宋朝是中国封建社会中承上启下的转折时期,其社会发展演变多多,如水之澜”,可拟定论题:宋代是中国古代经济和文化繁盛时期。其次,结合所学知识进行阐述,可从宋代农业、手工业和商业的具体发展表现以及理学的兴起、宋词和话本小说等文学体裁出现等方面予以论述。最后,概括总结可知,宋代是中国历史的重要阶段,这一时期经济文化的发展推动了社会的进步,为元明清的发展创造了条件。

故答案为:

观点:宋代中国古代经济和文化繁盛时期。

阐述:两宋时期,我国的农业和手工业以及科学技术领域都取得了重大成就,这些成就推动了商品经济的发展。随着商品经济的发展,宋代坊与市的界限逐渐被打破,商业交易也不再受官府的直接监管和不再受到时间上的限制,城郊和乡村的草市也更加普遍。在四川还出现了世界上最早的纸币——交子,商税收入成为政府的重要财源。两宋的儒学家在传统儒学的基础上融合了佛道义理,创造了新儒学——理学,从而巩固了儒学的正统地位;而随着商品经济的发展、市民阶层的崛起,适合市民口味的宋词、话本小说等文学体裁走向繁荣。

综上所述,宋代是中国历史重要阶段,这一时期经济文化的发展推动了社会的进步,为元明清的发展创造了条件。

【解析】本题主要考查宋朝历史地位及时代特征,全面掌握宋朝政治、经济、思想文化等方面的发展成就及局限性。

本题主要考查宋朝历史地位及时代特征,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

20.【答案】本题较开放,言之有理即可。根据材料“阐述中国近代化的转型历程”并结合所学可知,近代中国近代化经历了从经济到制度再到思想的循序渐进的历程。阐述可结合中国近代化从经济到制度再到思想的循序渐进的历程史实作答,如经济近代化可结合洋务运动分析,制度近代化可结合维新变法和辛亥革命分析;思想近代化可结合新文化运动的相关史实分析,注意史论结合,论从史出,逻辑思维一定要严密。

故答案为:

观点:中国近代化经历了从经济到制度再到思想的循序渐进的历程。

阐述:中国近代化是在鸦片战争后向西方学习的过程中逐渐探索和发展的。地主阶级洋务派开展洋务运动,开启中国近代化:创办军事、民用工业、建新式学堂、派遣留学生、建新式海军,以巩固清政府统治,开启中国经济、教育、军事近代化进程。甲午战后,民族危机加深,资产阶级维新派开展戊戌变法运动,希望变革政治制度,实行君主立宪制,中国政治近代化运动由此开始;20世纪初,资产阶级革命派掀起旨在推翻清政府的辛亥革命,推翻了封建帝制,建立了资产阶级民主共和国,推动民族资本主义的发展,使民主共和观念深入人心。辛亥革命后,民主共和制度徒有虚名,北洋政府对内专制对外卖国,基于对辛亥革命的痛苦反思,新文化运动高举民主和科学的大旗,动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想,促进了马克思主义的传播,五四运动爆发后,工人阶级登上历史舞台,中国共产党诞生,为中国新民主主义革命找到一条正确的道路。

综上所述,在半殖民地半封建的中国,中国的近代化运动是先进的中国人不断思考和探索复兴中华的路径,是一个由浅入深,艰难曲折但前途光明的历程。

【解析】本题考查了中国近代化道路的曲折性,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国近代化道路的曲折性,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录