统编版小学语文六年级下册分班考专项特训:现代文阅读(三)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版小学语文六年级下册分班考专项特训:现代文阅读(三)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

分班考专项特训:现代文阅读(三)-小学语文六年级下册统编版

阅读短文,完成练习。

带白蘑菇回家

①妈妈爱吃蘑菇。

②到青海出差,在幽蓝的天穹与黛绿的草原之间,见到点点闪烁的白星。那是草原上的白蘑菇。我买了一袋,预备两天后坐火车带回北京。

③回到宾馆,铺一张报纸,将蘑菇一柄柄小伞朝天,摆在地毯上,一如它们生长在草原时的模(mú mó) 样。

④宾馆服务员进来整理卫生,细细的眉头皱了起来。我忙说,我要把它们带回去送给妈妈。服务员就暖暖地笑了,说您必须把蘑菇翻个身,让菌根朝上,不然蘑菇会烂的。草原上的白蘑菇最难保存。

⑤上火车的日子到了,宾馆服务员帮我找来一只小纸箱,用剪刀戳了许多小洞,把白蘑菇妥妥地安放进去。

⑥进了卧铺车厢。对面一位青海大汉说:“箱子上捅了那么多的洞,想必带的是活物,天气太热,可别憋死了。”我说:“带的是白蘑菇,送给妈妈。”

⑦他轻轻地重复:“妈妈……”好像这个词语对他已十分陌生,半晌后他才接着说,“只是你这样的带法,到不了兰州,蘑菇就得烂成污水。”我大惊失色:“那可怎么办?”他说:“你把蘑菇晾开,保持它通风。”

⑧我依法摆了一床底的蘑菇。蘑菇们平安地穿兰州,越宝鸡,直逼郑州……不料中原一带酷热无比,车厢内闷(mèn mēn) 热如桑拿浴池。青海汉子蹲下检查,突然叫道:“快想办法!蘑菇表面已生出白膜,再捂下去就不能吃了!”

⑨我束手无策。大汉二话不说,把我的白蘑菇重又装进浑身是洞的纸箱,把卧铺小茶几上的水杯食品拢成一堆,对周围的人说:“烦请各位把自家的东西,拿到别处去放。腾出这个小桌来放箱子。箱子里装的是咱青海湖的白蘑菇,她要带回北京给妈妈。我们把窗户开大,让风不停地灌进箱子,蘑菇就坏不了啦。大家帮帮忙,我们都有妈妈。”

⑩人们无声地把面包和可乐瓶子端开,为我腾出一方洁净的桌面。

风呼啸着。郑州的风,安阳的风,石家庄的风……穿箱而过。青海大汉坐的窗口是迎风的一面,疾风把他的头发卷得乱如蒿草。若不是为了这蘑菇,窗子不必开得这样大。我几次歉意地说同他换换,他一摆手说:“草原上的风比这还大。”

终于,北京到了。我拎起蘑菇箱子同车友们告别。由于路上蒸发了水分,白蘑菇比以前轻了许多。我走得很快,就要出站台的时候,青海汉子追上我,说:“有一件很要紧的事,忘了告诉你——白蘑菇炖鸡最鲜。”

当晚,妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!

1.读一读,给文中加点字选择正确的读音,写文中的横线上。

2.结合文章语境,推测下列词语的意思。

(1)大惊失色:

(2)束手无策:

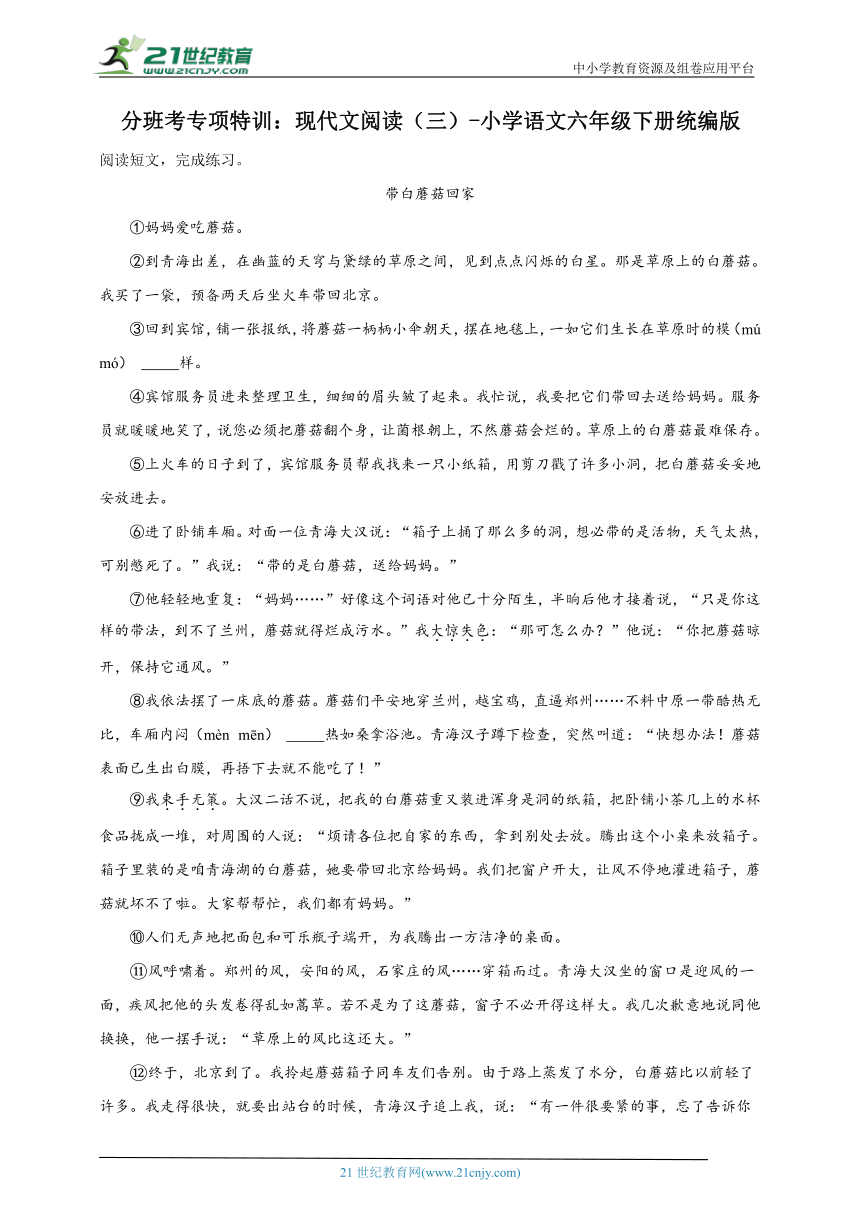

3.围绕“带蘑菇”,文中的人物做了哪些事情?用简洁的语言概括。

(1) (3) (4) (5)

4.对于本文第⑨⑩段的理解,下列说法不正确的一项是

A.第⑨段通过对青海大汉动作、语言的描写来表现他的热心助人。

B.第⑩段中人们“为我腾出一方洁净的桌面”,是因为被青海大汉行为感动了。

C.这两段话通过点面描写来展现众人对“我”的帮助。

5.结合自己的阅读发现和感受,把下面的对话补充完整。

丁丁:我发现本文的开头和结尾很有特点,这样写 。

笑笑:文章结尾令人回味无穷,“妈妈”的话既写出了白蘑菇的味道 ,同时也赞叹女儿 ,赞美陌生人 。

6.课外阅读。

在感恩中成长

落叶在空中盘旋,谱写着一曲曲感恩的乐章,那是大树对滋养它的大地的感恩:白云在蔚蓝的天空中(飘浮 飘飞 飘荡),描绘着一幅幅感人的画面,那是白云对哺育它的蓝天的感恩。因为感恩才会有这个多彩的世界,因为感恩才会有真挚的友情,因为感恩才让我们懂得了生命的真谛。

我们从呱呱坠地到长大成人,父母付出了多少心血与汗水,熬过了多少个日日夜夜;从小学到初中,乃至大学,又有多少老师为我们呕心沥血,默默(贡献 奉献 献出)着光和热。

感恩是敬重。居里夫人作为著名的科学家,曾两次获得诺贝尔奖,但当她在会上看见自己的小学老师时,她从主席台上跑下来,跑到老师身边,深情地亲吻了老师的双颊,并推着老师走向主席台;伟人毛泽东也同样在佳节送上对老师的一份深深(感激 感谢 感动)。自古以来伟人无不有着一颗感恩的心,感恩不需要惊天动地,只需要你的一句问候,一声呼唤。

感恩是有意义的。父母的付出远远比山高、比海深,而我们,只知饭来张口,衣来伸手,似乎有一条隔离带,让我们变得自私自利。学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,只有如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。

怀着一颗感恩的心,去看待社会,看待父母,看待朋友,你将会发现自己是多么快乐。

(1)用“√”选出文中括号里运用恰当的词语。

(2)文中主要写了我们要对谁感恩?为什么要对他们感恩?

(3)学会感恩,因为

(4)你成长过程中,你觉得还应感谢谁?为什么?

课外阅读

千年的选择——爱国情怀

夜阑人静,我知道A. 缘着历史的绳索,穿越时空,让生命在岁月轮回中流传千年,就能寻到那些文化大家,B. 能识得他们心中 亘(gèng) 古不变的选择一爱国情怀。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

不知曾经的汨(mì)罗江畔是否雾霭弥漫,就像他心头笼罩的愁绪无法舒展。①他伫立江岸哭泣为谁?狂歌为谁?披发流放又为谁?他把炽热的爱国心融入诗篇。他选择了用忠心扶起将倒的王旗,他选择了用千张白纸,写满为国为民的志愿。他报国无门,于是他偕同对楚国的满腔忠贞、《离骚》的绝唱、上下求索的脚印卷入那滚滚而逝的汨罗江水中去。直到今天,他激情挥洒的文字依然掷地有声,他拳拳的爱国之情依然叩击人们的心灵。他就是屈原。

“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”

②不知那易水的澎湃涛声是否还依稀可辨?正如他临行前的壮言。他英姿飒爽的背影伫立江畔,已是定格在历史长河中一个永恒的画面。他选择了要用秦王的鲜血来完成天下苍生的夙愿,他选择了“凤萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。C. 在虎狼的强秦面前,他壮志未酬,D. 他有图穷匕见时的英勇,有倚柱而骂时的凛然。直到今天,他的爱国情怀仍然永驻世人心间。他就是荆轲。

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

不知那鹅湖畔是否还有他醉中挑灯看剑、梦中驰骋杀敌的身影。他愿披一身豪情冲向那被金人蹂躏的前线,前进中不料身后轰响的不是助威呐喊而是小人的诬陷。他忍受着屈辱与不满,选择了为国沉默的闲居,但他满腹依然有“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言。他的选择造就了一位伟大的爱国词人。他的选择将黑色的文字谱写成了一首首爱国的壮丽诗篇。直到今天,他的爱国豪情还让人为之赞叹。他就是辛弃疾。

夜阑人静,苍穹深处,亦有那“数风流人物,还看今朝”的豪情,让人继承,催人奋进。

7.给AB和CD两处句子选择合适的关联词语。

①只……才 虽然……但是

②之所以……是因为 虽然……但是

③只有……才 因为……所以

8.短文主要介绍了 、 、 这三位爱国英雄。短文是按照 的结构来写的,表达了作者 的思想感情。

9.读短文中画“﹏﹏﹏”的句子,第①处中的“谁”指的 ;第②处中“壮言”的内容是 。

10.文中画“ ”的句子,辛弃疾“沉默的闲居”时心中 ;依然有了“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言,表现了他 的精神品质。

11.你最喜欢短文中的哪一句爱国诗句?并写出你喜欢的理由。

我喜欢的诗句:

我喜欢的理由:

记叙文阅读。

幸福的铃声

①第一次强烈地想和老爸通电话,是在十年前,他生日的那天。

②那时候,家里很拮据。我在南方读书,交了学费,家里已无力支付我的生活费,日常开支基本上依赖学校的特困生补助和一些微薄的奖学全。

③学校离家太远了,为了省下路费,大学四年我没回过一次家。每个周末我都坐在校园的紫荆树下给父亲写信,告诉他,我又考到了一等奖学金;我在那件从高中时就穿的旧衣服上贴了一朵精致小花,穿在身上仍然漂亮;还告诉他,我们学校有一种紫色的花,常常在我写信的时候落下一两片,非常美丽温柔,但是在梦里我见到的却是家乡那片白绿交杂的生动的白桦林。并不是每封信都会寄出去,何况父母亲并不识字,每次要走到几里外的二姨家才能“听”到我信中的内容。

④没有信的日子,父亲是那么盼望能够知道女儿一切安好。于是,我的能解决一切困难的聪明父亲想出一个绝妙办法。他让二姨在回信里告诉我,镇上的一个小商店有电话,他和老板很熟,已经说好了,以后每个星期六晚上七点我把电话“打”过去,他会准时候在那里。而他,其实并不接那电话,只笑呵呵地张开嘴,贪婪地听着那美妙的来电铃声,直至它最后消失。他一直觉得那欢快的铃声就是他女儿的笑声,只要女儿的电话铃声准时响起,他就明白女儿在他乡一切都好。

⑤我家离镇子有十里路,中途有一片宽广的白桦林。每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林。母亲说村子里的人这一天都能听到他嘹亮的歌声和笑声。

⑥我还记得那个大雪纷飞的周末,那天是父亲的生日,我多么希望他能接我的电话,我有多少话要亲口对他说呀!可是我笑呵呵的父亲等到铃声消失后即刻站了起来,昂首走出了商店。等我手忙脚乱再插好卡拨电话过去时,商店老板告诉我:“闺女,外面都是白色的呢,你老爸现在应该走进那片白桦林了吧,我这里看不到他的影子了。”

⑦那晚,我做了一个梦,梦见父亲穿着红披风站在那片白桦林里,四周都是电话机,他拨电话给我,爽朗地大笑,闺女呀,老爸现在有好多电话了呀!据说,父亲后来接到我的来信,听到我说非常希望那天他接电话,想亲自对他说生日快乐,就大笑:傻丫头,我不都在电话铃声里听到了嘛!

⑧十年前,他生日的那天,我第一次那么强烈地想和老爸通电话。

12.请用简洁的语言概括故事内容。

13.文章在第③段和第⑦段中,作者都提到了自己的梦,比较一下,两次的梦有什么区别?作者为什么要写这两个梦?

14.第⑤段划横线的句子,表现了父亲怎样的心情,试作简要分析。

15.文章最后一段与开头有什么联系?这样写有什么好处?

16.为什么把电话铃声称作“幸福的铃声”?

课外阅读。

喜欢探究的聂利

①有位六年级的小学生聂利很喜欢探究。有一次她在《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动,每秒达200次,如果翅膀停止振动,声音就立刻停止。于是,她便到一个养蜂场观察。但经仔细观察发现,许多蜜蜂聚集在蜂箱上,翅膀没扇动仍然嗡嗡地叫,这是怎么回事呢?

②聂利带着好奇开始了对蜜蜂的研究之旅。为了一探究竟,她首先把一只蜜蜂的双翅用强力胶粘在木板上,让翅膀一动不动,蜜蜂还是在发出声音。她又剪去了蜜蜂的翅膀,继续观察,仔细倾听。结果,依然能听到蜜蜂发出的嗡嗡叫声。

③蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官?她又反复、持续地观察、研究了一个多月,终于发现在蜜蜂双翅的根部有两个黑点,比两粒油菜籽还小。蜜蜂每当发出声音时,小黑点就不停地上下鼓动。为了进一步验证这个假设,聂利用大头针轻轻地刺破了小黑点。果然,蜜蜂立刻就不发声了,等了好久还是不发声。聂利又经过反复实验,发现蜜蜂在不飞行且不振动时,仍会发出嗡嗡声,而且是靠双翅根部的两个小黑点发声的。

④那么,蜜蜂在飞行时,发出的嗡嗡声是不是主要就是翅膀振动的结果,或者是小黑点和翅膀振动的二重唱呢?她又反复进行了探究:找来一些蜜蜂,不损伤翅膀,只刺破那些小黑点,放在蚊帐里。结果是蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了……

⑤最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论。深思熟虑后,她写了小论文《蜜蜂并不是靠振动发声》,在全国18届青少年科技创新大赛上获得了优秀科技项目银奖和高士其科普专项奖……

(选自《科学课》,有删减。)

阅读链接:

《十万个为什么》第一版分物理、化学、天文气象、农业、生理卫生5册,九百多个“为什么”。后来,增加了数学、地质地理、动物3册。1962年12月出齐8册,共收1484个问题,105万字。目前,《十万个为什么》已经出版了第六版,每一版都在不断修改、完善与更新。该书由21位两院院士等顶级科学家担任分册主编,115位两院院士组成阵容强大的编委会,来自全球各个学科的700余位最优秀的科学家和科普作家参与了新版《十万个为什么》的编写工作。《十万个为什么》荣获了“国家科技进步二等奖”。2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

17.请联系上下文推想词语的意思。

悄然无声

深思熟虑

18.根据文章内容,完成表格。

疑问 探究 发现 最终结论

翅膀不动仍叫是怎么回事 依然听到叫声

发现黑点 刺破黑点

叫声是翅膀与黑点二重唱吗

19.请概括这篇文章的主要内容:

20.你认为聂利是一个怎样的小学生?请结合她探究蜜蜂发声这件事与“阅读链接”回答。

21.从文章结尾部分找出一个句子,能与开头画线句子前后照应。

22.科学发现的机遇,总是等着好奇又爱思考的人。你在生活当中有什么疑问?你打算如何解决?

非连续性文本。

材料一:王亚平经过层层考核成为首批女航天员后,为了梦想,刻苦学习了近20门课程,几年共进行了8大类上百项极其艰苦的训练。2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。在太空她为全国8万多所中学的学生进行了授课,很多孩子给她写信表示,“也想当一名航天员,去探索美丽的太空。”王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。

材料二:2021年10月16日,41岁的王亚平乘着神舟十三号载人飞船再次进入了太空。这一次,王亚平是在空间站进行了太空授课,有乒乓球浮力消失实验、水球光学实验、陀螺实验等。她还从天和核心舱节点餐出舱,进行舱外爬行,舱外维修,机械臂操作等,成为了中国首位出舱活动的女航天员。她个人前行的每一步、都是国家在实现中国航天梦的过程中不断前行的一大步。

材料三:

23.从材料一中你能读出什么信息?(概括写出两条)

24.下列对材料二相关内容理解有误的一项是

A.仅从材料二也能看出这是王亚平第二次进入太空了。

B.画线句子是说“王亚平个人的梦想与国家航天事业发展紧密联系着”。

C.根据王亚平的太空实验,我知道了乒乓球在太空会失去水对它的浮力。

D.材料二告诉我们,王亚平即将进行太空授课。

25.结合三个材料回答,你认为王亚平能进入中国空间站工作的原因是什么?

26.结合材料三,从1999年神舟一号一直发展到2021年神舟十三号,请写出你的感受。

27.王亚平的梦想是当航天员进入太空,你的梦想是什么?你想如何实现自己的梦想?简要写一写。

28.阅读短文,完成练习。

背影

①我年前得了病,一天天人也日渐消沉。父亲每天夜里等到家人睡着后,在阳台悄悄地燃起了戒掉二十多年的香烟。我,躺在看得见阳台的床上,假寐便寐出了眼泪。

②八千里路云和月,父亲陪我从南到北直达首都求医。行色匆匆安顿好,第二天便按照别人的指点,清晨四时赶到协和医院排队挂号。等候的时候,我久久地看着地上,很多人的影子交叠在一起,我与父亲沉默无语。在地上,他的影子被很多人的影子覆盖住了。

③在协和医院看过病后,我与父亲又经别人介绍直达齐齐哈尔市。我们往返于旅馆与诊所之间,在整个治疗过程中,父亲瘦瘦的身体一直站在我身边,看着我忍受针灸的痛楚。有一天我终于忍不住疼痛而拒绝治疗,父亲冲我吼起来:“你以为就你疼吗?我不疼吗?”望着那双逐渐模糊的眼睛,我才懂得,父亲承受的是两个人的疼痛,我的和他的。在往后的治疗中,我的勇敢和坚强,完全来自父亲的疼痛。

④当我终于走出医院的那一天,父亲却因肠胃炎住进了医院。我站在病床边,守着因经受折磨而筋疲力尽的逐渐睡着的父亲。那晚也有月光,从薄薄的窗帘透了进来,洒在父亲身上,影子正好投在一面墙上,那样小小地蜷缩着。我久久地注视着那因呼吸而轻微起伏的影子,仿佛在欣赏一座黑黑的山脉,它有着无比的坚硬,又有着月光一样的温柔。

⑤望着那轮圆月,我心中便如放电影一般流过了这一段八千里外求医、父亲与我相依为命的日子。月亮上的一滴水,渐渐挂上我的眼角。墙上那个躺着的影子微微动了一下。我突然想到,我凝视着的,正是父亲真实的生命,而不是一个影子,因为在我流泪的那一刻,影子不会颤动。

(1)用自己的话说说这篇文章的主要内容。

(2)“八千里路云和月”出自 的《满江红》。在第②自然段引用是为了说明 。

(3)“你以为就你疼吗?我不疼吗?”孩子的“疼”指 ;父亲的“疼”指 ;父亲这句话表达了 的情感。

(4)读读画线的句子,想一想“山脉”指的是什么?为什么说“山脉”既是“坚硬”的又是“温柔”的?

参考答案:

1.mú mēn 2. 非常害怕,脸色都变了。 好像手被束缚住了,无法解脱。 3. 我出差给妈妈买了白蘑菇 众人火车上护蘑菇 大汉介绍蘑菇吃法 妈妈吃白蘑菇 4.B 5. 首尾照应,文章结构完整 好 的孝心 乐于助人的品质。

【解析】1.本题考查字音。

“模”是多音字,当作“法式,规范或效仿”之意时,读音为“mó”,当作“人的长相或装束打扮的样子”意思时,读音是“mú”,文中词语“模样”中读音是“mú”。“闷”也是多音字,表示心烦,不舒畅之意时,读音是“mèn”,表示因空气不流通而引起的感觉时,读音是“mēn”,文中词语“闷热”中读音是“mēn”。

2.本题考查对词语的理解。

可结合文章语境推测词语的意思。

从前文那位大汉说的话“只是你这样的带法,到不了兰州,蘑菇就得烂成污水。”可知,“我”大惊失色是因为知道带给妈妈的蘑菇会烂成污水,因此充满担心和害怕。大惊失色:非常害怕,脸色都变了。

结合上文“快想办法!蘑菇表面已生出白膜,再捂下去就不能吃了!”,可知“我”想不到好的方法去保存蘑菇,束手无策:手被绑住,无法解脱。形容遇到问题毫无解决的办法。

3.本题考查对文章内容的概括。

仔细阅读短文可知,在青海出差时,“我”给妈妈买了一袋白蘑菇。白蘑菇不易保存,宾馆服务员让“我”给蘑菇翻身,后来在火车上青海汉子和众人护蘑菇,下车后青海汉子告诉“我”白蘑菇炖鸡最鲜,最后写了回到家后妈妈吃白蘑菇。

整理答案为:①我出差给妈妈买了一袋白蘑菇。②在火车上青海汉子和众人护蘑菇。③青海汉子告诉我白蘑菇炖鸡最鲜。④妈妈吃上了白蘑菇。

4.本题考查对文本内容的理解。

对于本文第⑨⑩段的理解,下列说法不正确的一项是B。因为第⑩段中人们“为我腾出一方洁净的桌面”,是通过青海大汉跟周围的乘客说的话,了解到“我”是想带蘑菇给妈妈吃,人们被“我”的孝心感动,不是因为被青海大汉行为感动了。故选B。

5.本题考查阅读感受和语言表达。

结合自己的阅读发现和感受,把对话补充完整即可。

从第①段“妈妈爱吃蘑菇”和第 段“当晚,妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!”不难发现本文写法上的特点是首尾照应,这样写可以使文章结构更加完整。

结尾“妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!”这句话有三种含义,使文章结尾回味无穷,借“妈妈”说的话写出了白蘑菇的味道好,同时也赞叹女儿的孝心,妈妈话里的“青海的白蘑菇”也是在赞美青海大汉和陌生人,赞美他们乐于助人的品质。

6.(1)飘荡 奉献 感激

(2)对父母、老师感恩。因为父母付出了许多心血与汗水,抚养我们长大;老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。

(3)感恩会使世界更美好,使生活更充实。朋友,让我们都怀有一颗感恩的心,去感激那些对我们有恩之人,让我们在感恩中成长吧。

(4)在我的成长过程中,除了感谢我的父母和老师外,我觉得还应该感谢我的伙伴和我学习上的对手。因为我的伙伴陪伴我度过了金色的童年;我的竞争对手,激励着我不断奋斗,勇往直前。

【详解】(1)本题考查选出文中括号里运用恰当的词语。

漂浮:意思是指在液体的表面移动或停留;漂泊,漂流。

飘飞:在风的作用下飘扬、飞动。

飘荡:在空中飘浮,飘摆或飞升。

根据词义和语境可知白云在蔚蓝的天空中飘荡,故选择“飘荡”。

贡献:有助某事的行为,或作有利于社会国家的。

奉献:把实物或意见等恭敬庄严地送给集体或尊敬的人。

献出:将自己的比较珍贵的东西无偿的送与别人。尊敬的向对方交出。

根据词义和语境可知又有多少老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。选“奉献”;

感激:对于施恩者怀有热烈友好的感情,促使人去报答恩情。

感谢:对接受别人给予的或提供的方便、恩惠,用言行表示谢意。

感动:触动;感触。

根据词义和语境可知送上对老师的一份深深谢意,在文中应选“感激”。

(2)本题考查对短文内容的理解,并回答问题。

根据“我们从呱呱坠地到长大成人,父母付出了多少心血与汗水,熬过了多少个日日夜夜;从小学到初中,乃至大学,又有多少老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。”可知我们要感恩父母和老师。因为父母养育我们长大付出了许多心血与汗水;老师为了教育我们成才呕心沥血,默默奉献着光和热。

(3)本题考查提取关键信息。

从第④自然段句子“学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,只有如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。”可知感恩会带来快乐和和睦及彼此间的敬重。

(4)本题考查语言表达。

结合生活实际,说一说生活中自己有哪些人值得我们感谢,用语言表达即可。如:我觉得应该感谢我的朋友,他们在我身边陪伴我,和我一起成长。

7.① 8. 屈原 荆轲 辛弃疾 总分总 对爱国英雄无限敬仰 9. 国家和人民 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还 10. 忍受着屈辱与不满 心系国家,正直无私 11. 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。 这句诗渲染了悲壮苍凉的气氛与英雄赴难义无反顾的献身精神。

【解析】7.本题考查关联词。

根据阅读短文“穿越时空”和“识得选择”之间是条件关系,因此用“只有……才……”连接。

“壮志未酬”和“有图穷匕见时的英勇”之间是转折关系,因此用“虽然……但是……”连接。

故选①。

8.本题考查提取关键信息和主题思想。

根据阅读短文,从③、⑤、⑦段中的最后一句“他就是屈原”“他就是荆轲”“他就是辛弃疾”可知这三位爱国英雄分别是:屈原、荆轲、辛弃疾。

从文章内容可知,本文采用的结构为总分总。屈原主张章明法度,举贤任能,改革政治,后由于受他人谗言与排挤,被楚怀王流放,在绝望和悲愤之下投汨罗江而死。荆轲:他带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国刺杀秦王。在交验樊於期头颅,献督亢之地图,图穷匕首见,荆轲刺秦王不中,被秦王拔剑击成重伤后为秦侍卫所杀。辛弃疾:一生以功业自许,曾起义反金,却命运多舛,在一些谏官的攻击下被迫离职,壮志难酬。但他始终没有动摇恢复中原的信念,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。由此表达了作者对爱国英雄无限敬仰的思想感情。

9.本题考查文章内容理解。

根据阅读短文并结合第③段内容可知,这段话主要讲述了屈原为国为民却报国无门最后无奈投江而死。根据语段内容可知“谁”指的是国家和人民。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”出自诗歌《易水歌》,句意:风萧萧地吹啊,易水河上寒气笼罩,我这一去啊,就不打算再回还。因此其中的“壮言”指的内容是:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

10.本题考查文章内容理解。

通过阅读短文中“他忍受着屈辱与不满,选择了为国沉默的闲居,但他满腹依然有“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言。他的选择造就了一位伟大的爱国词人,他的选择将黑色的文字谱写成了一首首爱国的壮丽诗篇。”可知,辛弃疾“沉默的闲居”时心中忍受着屈辱与不满;依然有了“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言,表现了他心系国家,正直无私的精神品质。

11.本题考查语言表达。

根据阅读短文可知文中的名句有:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索””风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”等,选择一句说明理由即可。

例如:

我喜欢的诗句:此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

我喜欢的理由:诗人在送别友人之际,发思古之幽情,表达了对古代英雄的无限仰慕,从而寄托他对现实的深刻感慨,倾吐了自己满腔热血无处可洒的极大苦闷。

12.一位家境贫寒的女大学生,每个周末给父亲“打电话”报平安,父亲跑十里路去镇上的小商店听女儿的电话铃声,却从来不接电话。 13.第一次梦的内容:身在异乡的大学校园里,见到美丽的紫荆花,却依然想念家乡的白桦林。第二次梦的内容:父亲身着漂亮的红披风在那片白桦林里给我拨打电话。写梦目的:表达了“我”对家乡的思念,对朴实勤俭节约的父亲深深的思念。 14.从“雄赳赳气昂昂”“嘹亮的歌声和笑声”等可以看出,表现了父亲兴奋和喜悦的心情。 15.前后照应。这样写使文章结构完整,浑然一体,可以更好地表达文章中心,感情更加强烈。 16.①父亲听到铃声后就知道女儿在他乡一切都好,心里自然踏实了。②表达了父亲对女儿的牵挂。③每周六父亲都有盼头。

【解析】12.本题考查概括文章的主要内容。

通读全文,抓住主要人物和主要事件进行概括即可。本文主要写了一位家境贫寒的女大学生,每个周末给父亲“打电话”报平安,父亲跑十里路去镇上的小商店听女儿的电话铃声,却从来不接电话。文章写出了父亲对女儿的挂念和女儿对家乡和父亲深深的思念之情。

13.本题考查对文章内容的理解。

第一次梦的内容可定位到文章第③段句子“还告诉他,我们学校有一种紫色的花,常常在我写信的时候落下一两片,非常美丽温柔,但是在梦里我见到的却是家乡那片白绿交杂的生动的白桦林”;

第二次梦的内容可定位到文章第⑦段句子“梦见父亲穿着红披风站在那片白桦林里,四周都是电话机,他拨电话给我,爽朗地大笑,闺女呀,老爸现在有好多电话了呀”,用自己的话进行表述即可。

这两次梦都梦到了白桦林和父亲,这是“我”对家乡的思念,以及对父亲深深的思念。

14.本题考查对句子的理解。

“每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林。母亲说村子里的人这一天都能听到他嘹亮的歌声和笑声”,从“雄赳赳气昂昂”“嘹亮的歌声和笑声”等可以看出,表现了父亲内心很开心的心情。

15.本题考查照应及其作用。

第①段说“第一次强烈地想和老爸通电话,是在十年前,他生日的那天”,最后一段再次说明“十年前,他生日的那天,我第一次那么强烈地想和老爸通电话”,属于前后照应。这样写使文章结构完整,浑然一体,可以更好地表达文章中心,感情更加强烈。

16.本题考查对文章内容的理解。

结合句子“他一直觉得那欢快的铃声就是他女儿的笑声,只要女儿的电话铃声准时响起,他就明白女儿在他乡一切都好”“每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林”可知,把电话铃声称作“幸福的铃声”这说明父亲听到女儿打来的电话铃声时感到女儿一切安好,很幸福;父亲听到欢快的铃声仿佛就是女儿的笑声,很幸福。

17. 静悄悄的,听不到一点声音。 反复地、深入细致地思索考虑。 18. 用强力胶把蜜蜂翅膀粘在木板上;剪去蜜蜂的翅膀

蜜蜂并不是靠翅膀振动发声,而是靠双翅根部的两个小黑点发声 蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官? 蜜蜂在不飞行且不振动翅膀时,仍会靠小黑点发声 不损伤翅膀,只刺破小黑点 蜜蜂自由自在地飞来飞去,却悄然无声

19.本文写聂利在阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,接着她经过反复观察,不断实验,最后得出结论是蜜蜂不靠翅膀振动发声,而靠两个黑点发声的事。 20.从聂利阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,说明她敢于质疑;聂利不断地观察和反复实验,说明她热爱探究、追求真理、执着探索。据此,我认为聂利是一个敢于质疑、热爱探究、追求真理、执着探索的孩子。 21.最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论。 22.家里养的乌龟为什么不冬眠?查阅读资料,或者在不同温度下做实验,得出结论。

【解析】17.本题考查词语解释。

悄然无声:静悄悄的,听不到一点声音。文中指聂利刺破黑点后,蜜蜂没有发出任何声音。

深思熟虑:反复深入细致地考虑。文中指聂利深度考虑后写了小论文。

18.本题考查文章信息的提取。

由第②段“为了一探究竟,她首先把一只蜜蜂的双翅用强力胶粘在木板上,让翅膀一动不动,蜜蜂还是在发出声音。她又剪去了蜜蜂的翅膀,继续观察,仔细倾听。结果,依然能听到蜜蜂发出的嗡嗡叫声。”可知,聂利的探究是用强力胶把蜜蜂翅膀粘在木板上,剪去蜜蜂的翅膀。

由第③段“蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官?”可知,这是聂利的疑问;“聂利又经过反复实验,发现蜜蜂在不飞行且不振动时,仍会发出嗡嗡声,而且是靠双翅根部的两个小黑点发声的”可知,这是聂利的发现。

由第④段“她又反复进行了探究:找来一些蜜蜂,不损伤翅膀,只刺破那些小黑点,放在蚊帐里。结果是蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了……”可知,聂利的探究是:不损伤翅膀,只刺破小黑点;发现是:蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了。最终得出的结论是:蜜蜂不靠翅膀振动发声,而是靠双翅根部两个黑点发声。

19.本题考查概括文章内容。

在认真阅读短文的基础上概括主要内容,可按照“谁看到什么,做了什么,最后怎样”的方式来概括。文章主要写了聂利阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,通过不断的实验得出结论,即蜜蜂不靠翅膀振动发声,而靠两个黑点发声。

20.本题考查人物形象的分析。

结合聂利探究蜜蜂发声这件事做的事情分析她的人物形象。如:从聂利在《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动,自己却怀有疑问可看出她不迷信权威的品质;从她多次实验验证假设可看出坚持不懈的品质。

21.本题考查找出关键句子。

阅读开头画线句可知,写出了聂利的疑问。文章第⑤段“最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论”写聂利解开了疑问,得出了结论,与画线句内容相照应。

22.本题考查开放性题型。

结合实际生活提出自己的疑问与解答即可。如:鱼在水中游时睁眼睛不会疼吗?我打算查阅书籍和仔细观察再找出答案。

23.①2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。②王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。 24.D 25.我认为王亚平之所以能进入中国空间站工作的原因是她执着的追求及刻苦的训练。 26.王亚平真的是太伟大了。 27.我的理想是当一位优秀的人民教师。刻苦学习,将来考上师范类的大学。

【解析】23.考查了对材料信息的提取。

阅读材料一,概括写出两条信息即可。

从“王亚平经过层层考核成为首批女航天员后,为了梦想,刻苦学习了近20门课程,几年共进行了8大类上百项极其艰苦的训练。2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。”可知,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。

从“在太空她为全国8万多所中学的学生进行了授课,很多孩子给她写信表示,“也想当一名航天员,去探索美丽的太空。”王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。”可知,王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。

24.考查了对材料内容的理解。

A.正确。从“2021年10月16日,41岁的王亚平乘着神舟十三号载人飞船再次进入了太空。”可知,材料二也能看出这是王亚平第二次进入太空了。

B.正确。“她个人前行的每一步、都是国家在实现中国航天梦的过程中不断前行的一大步。”句子是说“王亚平个人的梦想与国家航天事业发展紧密联系着”。

C.正确。根据王亚平的太空实验,我知道了乒乓球在太空会失去水对它的浮力。

D.有误,材料二告诉我们,王亚平进行了进行太空授课。

故选D。

25.考查了对材料内容的理解。

材料三写了王亚平的筑梦历程。王亚平能进入中国空间站工作的原因是她坚定理想,树立人生目标,并艰苦训练,有着顽强的意志力。

26.考查了读文后的感受。

结合材料三的内容,请写出自己的感受,合理即可。示例:王亚平真的很了不起,也非常勇敢。

27.考查了开放探究能力。

结合自己的生活实际作答,合理即可。如:我的梦想是当一名为百姓造福的医生。

28.(1)这篇文章主要讲在“我”生病期间,深刻体会到了父亲对“我”的爱之深。

(2) 岳飞 父亲为给“我”治病,不辞辛苦地陪“我”从南到北去首都求医

(3) 身体的疼痛 心疼 对孩子的爱之深

(4)“山脉”指的是父亲。“坚硬”指的是“我”生病,父亲为“我”扛下了所有,四处求医。而“温柔”指父亲看到“我”身心煎熬,却又无能为力的无助感。

【详解】(1)本题考查对文章内容的理解、概括能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行概括。本文主要讲的内容就是在“我”生病期间,父亲带着我四处求医,“我”在与父亲相依为命的日子中,深刻的体会到了父亲对“我”的爱,深刻的体会到了父亲对“我”的爱。

(2)本题考查学生对古诗的识记及对引用的作用的理解。

“八千里路云和月”出自南宋岳飞的《满江红》。原句是:三十功名尘与土,八千里路云和月。解释:三十多年来虽已建立一些功名,但如同尘土微不足道,南北转战八千里,经过多少风云人生。

文章引用“八千里路云和月”是为了说明,父亲陪我从南到北直达首都求医一路的不易。

(3)本题考查学生对短文内容理解。

联系上下文理解,文中句子“你以为就你疼吗?我不疼吗”中“疼”指代的内容是不同的,对于孩子来说,指的是身体上的疼,但是对于父亲来说是心里对孩子的心疼。看到孩子受苦,自己的内心更是痛上加痛,这句话表达了父亲对孩子的爱之深。

(4)本题考查学生对句子的理解。

本题联系上下文理解,从“我久久地注视着那因呼吸而轻微起伏的影子,仿佛在欣赏一座黑黑的山脉”可知,这句话中“山脉”指的是父亲。从“它有着无比的坚硬,又有着月光一样的温柔”可知,这句话中“坚硬”指的是父亲为生病的“我”抗下所有的事情,“温柔”指的是作为父亲,看到孩子被病魔折磨,又无能为力的孤立无援的状态。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考专项特训:现代文阅读(三)-小学语文六年级下册统编版

阅读短文,完成练习。

带白蘑菇回家

①妈妈爱吃蘑菇。

②到青海出差,在幽蓝的天穹与黛绿的草原之间,见到点点闪烁的白星。那是草原上的白蘑菇。我买了一袋,预备两天后坐火车带回北京。

③回到宾馆,铺一张报纸,将蘑菇一柄柄小伞朝天,摆在地毯上,一如它们生长在草原时的模(mú mó) 样。

④宾馆服务员进来整理卫生,细细的眉头皱了起来。我忙说,我要把它们带回去送给妈妈。服务员就暖暖地笑了,说您必须把蘑菇翻个身,让菌根朝上,不然蘑菇会烂的。草原上的白蘑菇最难保存。

⑤上火车的日子到了,宾馆服务员帮我找来一只小纸箱,用剪刀戳了许多小洞,把白蘑菇妥妥地安放进去。

⑥进了卧铺车厢。对面一位青海大汉说:“箱子上捅了那么多的洞,想必带的是活物,天气太热,可别憋死了。”我说:“带的是白蘑菇,送给妈妈。”

⑦他轻轻地重复:“妈妈……”好像这个词语对他已十分陌生,半晌后他才接着说,“只是你这样的带法,到不了兰州,蘑菇就得烂成污水。”我大惊失色:“那可怎么办?”他说:“你把蘑菇晾开,保持它通风。”

⑧我依法摆了一床底的蘑菇。蘑菇们平安地穿兰州,越宝鸡,直逼郑州……不料中原一带酷热无比,车厢内闷(mèn mēn) 热如桑拿浴池。青海汉子蹲下检查,突然叫道:“快想办法!蘑菇表面已生出白膜,再捂下去就不能吃了!”

⑨我束手无策。大汉二话不说,把我的白蘑菇重又装进浑身是洞的纸箱,把卧铺小茶几上的水杯食品拢成一堆,对周围的人说:“烦请各位把自家的东西,拿到别处去放。腾出这个小桌来放箱子。箱子里装的是咱青海湖的白蘑菇,她要带回北京给妈妈。我们把窗户开大,让风不停地灌进箱子,蘑菇就坏不了啦。大家帮帮忙,我们都有妈妈。”

⑩人们无声地把面包和可乐瓶子端开,为我腾出一方洁净的桌面。

风呼啸着。郑州的风,安阳的风,石家庄的风……穿箱而过。青海大汉坐的窗口是迎风的一面,疾风把他的头发卷得乱如蒿草。若不是为了这蘑菇,窗子不必开得这样大。我几次歉意地说同他换换,他一摆手说:“草原上的风比这还大。”

终于,北京到了。我拎起蘑菇箱子同车友们告别。由于路上蒸发了水分,白蘑菇比以前轻了许多。我走得很快,就要出站台的时候,青海汉子追上我,说:“有一件很要紧的事,忘了告诉你——白蘑菇炖鸡最鲜。”

当晚,妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!

1.读一读,给文中加点字选择正确的读音,写文中的横线上。

2.结合文章语境,推测下列词语的意思。

(1)大惊失色:

(2)束手无策:

3.围绕“带蘑菇”,文中的人物做了哪些事情?用简洁的语言概括。

(1) (3) (4) (5)

4.对于本文第⑨⑩段的理解,下列说法不正确的一项是

A.第⑨段通过对青海大汉动作、语言的描写来表现他的热心助人。

B.第⑩段中人们“为我腾出一方洁净的桌面”,是因为被青海大汉行为感动了。

C.这两段话通过点面描写来展现众人对“我”的帮助。

5.结合自己的阅读发现和感受,把下面的对话补充完整。

丁丁:我发现本文的开头和结尾很有特点,这样写 。

笑笑:文章结尾令人回味无穷,“妈妈”的话既写出了白蘑菇的味道 ,同时也赞叹女儿 ,赞美陌生人 。

6.课外阅读。

在感恩中成长

落叶在空中盘旋,谱写着一曲曲感恩的乐章,那是大树对滋养它的大地的感恩:白云在蔚蓝的天空中(飘浮 飘飞 飘荡),描绘着一幅幅感人的画面,那是白云对哺育它的蓝天的感恩。因为感恩才会有这个多彩的世界,因为感恩才会有真挚的友情,因为感恩才让我们懂得了生命的真谛。

我们从呱呱坠地到长大成人,父母付出了多少心血与汗水,熬过了多少个日日夜夜;从小学到初中,乃至大学,又有多少老师为我们呕心沥血,默默(贡献 奉献 献出)着光和热。

感恩是敬重。居里夫人作为著名的科学家,曾两次获得诺贝尔奖,但当她在会上看见自己的小学老师时,她从主席台上跑下来,跑到老师身边,深情地亲吻了老师的双颊,并推着老师走向主席台;伟人毛泽东也同样在佳节送上对老师的一份深深(感激 感谢 感动)。自古以来伟人无不有着一颗感恩的心,感恩不需要惊天动地,只需要你的一句问候,一声呼唤。

感恩是有意义的。父母的付出远远比山高、比海深,而我们,只知饭来张口,衣来伸手,似乎有一条隔离带,让我们变得自私自利。学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,只有如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。

怀着一颗感恩的心,去看待社会,看待父母,看待朋友,你将会发现自己是多么快乐。

(1)用“√”选出文中括号里运用恰当的词语。

(2)文中主要写了我们要对谁感恩?为什么要对他们感恩?

(3)学会感恩,因为

(4)你成长过程中,你觉得还应感谢谁?为什么?

课外阅读

千年的选择——爱国情怀

夜阑人静,我知道A. 缘着历史的绳索,穿越时空,让生命在岁月轮回中流传千年,就能寻到那些文化大家,B. 能识得他们心中 亘(gèng) 古不变的选择一爱国情怀。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

不知曾经的汨(mì)罗江畔是否雾霭弥漫,就像他心头笼罩的愁绪无法舒展。①他伫立江岸哭泣为谁?狂歌为谁?披发流放又为谁?他把炽热的爱国心融入诗篇。他选择了用忠心扶起将倒的王旗,他选择了用千张白纸,写满为国为民的志愿。他报国无门,于是他偕同对楚国的满腔忠贞、《离骚》的绝唱、上下求索的脚印卷入那滚滚而逝的汨罗江水中去。直到今天,他激情挥洒的文字依然掷地有声,他拳拳的爱国之情依然叩击人们的心灵。他就是屈原。

“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”

②不知那易水的澎湃涛声是否还依稀可辨?正如他临行前的壮言。他英姿飒爽的背影伫立江畔,已是定格在历史长河中一个永恒的画面。他选择了要用秦王的鲜血来完成天下苍生的夙愿,他选择了“凤萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。C. 在虎狼的强秦面前,他壮志未酬,D. 他有图穷匕见时的英勇,有倚柱而骂时的凛然。直到今天,他的爱国情怀仍然永驻世人心间。他就是荆轲。

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

不知那鹅湖畔是否还有他醉中挑灯看剑、梦中驰骋杀敌的身影。他愿披一身豪情冲向那被金人蹂躏的前线,前进中不料身后轰响的不是助威呐喊而是小人的诬陷。他忍受着屈辱与不满,选择了为国沉默的闲居,但他满腹依然有“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言。他的选择造就了一位伟大的爱国词人。他的选择将黑色的文字谱写成了一首首爱国的壮丽诗篇。直到今天,他的爱国豪情还让人为之赞叹。他就是辛弃疾。

夜阑人静,苍穹深处,亦有那“数风流人物,还看今朝”的豪情,让人继承,催人奋进。

7.给AB和CD两处句子选择合适的关联词语。

①只……才 虽然……但是

②之所以……是因为 虽然……但是

③只有……才 因为……所以

8.短文主要介绍了 、 、 这三位爱国英雄。短文是按照 的结构来写的,表达了作者 的思想感情。

9.读短文中画“﹏﹏﹏”的句子,第①处中的“谁”指的 ;第②处中“壮言”的内容是 。

10.文中画“ ”的句子,辛弃疾“沉默的闲居”时心中 ;依然有了“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言,表现了他 的精神品质。

11.你最喜欢短文中的哪一句爱国诗句?并写出你喜欢的理由。

我喜欢的诗句:

我喜欢的理由:

记叙文阅读。

幸福的铃声

①第一次强烈地想和老爸通电话,是在十年前,他生日的那天。

②那时候,家里很拮据。我在南方读书,交了学费,家里已无力支付我的生活费,日常开支基本上依赖学校的特困生补助和一些微薄的奖学全。

③学校离家太远了,为了省下路费,大学四年我没回过一次家。每个周末我都坐在校园的紫荆树下给父亲写信,告诉他,我又考到了一等奖学金;我在那件从高中时就穿的旧衣服上贴了一朵精致小花,穿在身上仍然漂亮;还告诉他,我们学校有一种紫色的花,常常在我写信的时候落下一两片,非常美丽温柔,但是在梦里我见到的却是家乡那片白绿交杂的生动的白桦林。并不是每封信都会寄出去,何况父母亲并不识字,每次要走到几里外的二姨家才能“听”到我信中的内容。

④没有信的日子,父亲是那么盼望能够知道女儿一切安好。于是,我的能解决一切困难的聪明父亲想出一个绝妙办法。他让二姨在回信里告诉我,镇上的一个小商店有电话,他和老板很熟,已经说好了,以后每个星期六晚上七点我把电话“打”过去,他会准时候在那里。而他,其实并不接那电话,只笑呵呵地张开嘴,贪婪地听着那美妙的来电铃声,直至它最后消失。他一直觉得那欢快的铃声就是他女儿的笑声,只要女儿的电话铃声准时响起,他就明白女儿在他乡一切都好。

⑤我家离镇子有十里路,中途有一片宽广的白桦林。每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林。母亲说村子里的人这一天都能听到他嘹亮的歌声和笑声。

⑥我还记得那个大雪纷飞的周末,那天是父亲的生日,我多么希望他能接我的电话,我有多少话要亲口对他说呀!可是我笑呵呵的父亲等到铃声消失后即刻站了起来,昂首走出了商店。等我手忙脚乱再插好卡拨电话过去时,商店老板告诉我:“闺女,外面都是白色的呢,你老爸现在应该走进那片白桦林了吧,我这里看不到他的影子了。”

⑦那晚,我做了一个梦,梦见父亲穿着红披风站在那片白桦林里,四周都是电话机,他拨电话给我,爽朗地大笑,闺女呀,老爸现在有好多电话了呀!据说,父亲后来接到我的来信,听到我说非常希望那天他接电话,想亲自对他说生日快乐,就大笑:傻丫头,我不都在电话铃声里听到了嘛!

⑧十年前,他生日的那天,我第一次那么强烈地想和老爸通电话。

12.请用简洁的语言概括故事内容。

13.文章在第③段和第⑦段中,作者都提到了自己的梦,比较一下,两次的梦有什么区别?作者为什么要写这两个梦?

14.第⑤段划横线的句子,表现了父亲怎样的心情,试作简要分析。

15.文章最后一段与开头有什么联系?这样写有什么好处?

16.为什么把电话铃声称作“幸福的铃声”?

课外阅读。

喜欢探究的聂利

①有位六年级的小学生聂利很喜欢探究。有一次她在《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动,每秒达200次,如果翅膀停止振动,声音就立刻停止。于是,她便到一个养蜂场观察。但经仔细观察发现,许多蜜蜂聚集在蜂箱上,翅膀没扇动仍然嗡嗡地叫,这是怎么回事呢?

②聂利带着好奇开始了对蜜蜂的研究之旅。为了一探究竟,她首先把一只蜜蜂的双翅用强力胶粘在木板上,让翅膀一动不动,蜜蜂还是在发出声音。她又剪去了蜜蜂的翅膀,继续观察,仔细倾听。结果,依然能听到蜜蜂发出的嗡嗡叫声。

③蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官?她又反复、持续地观察、研究了一个多月,终于发现在蜜蜂双翅的根部有两个黑点,比两粒油菜籽还小。蜜蜂每当发出声音时,小黑点就不停地上下鼓动。为了进一步验证这个假设,聂利用大头针轻轻地刺破了小黑点。果然,蜜蜂立刻就不发声了,等了好久还是不发声。聂利又经过反复实验,发现蜜蜂在不飞行且不振动时,仍会发出嗡嗡声,而且是靠双翅根部的两个小黑点发声的。

④那么,蜜蜂在飞行时,发出的嗡嗡声是不是主要就是翅膀振动的结果,或者是小黑点和翅膀振动的二重唱呢?她又反复进行了探究:找来一些蜜蜂,不损伤翅膀,只刺破那些小黑点,放在蚊帐里。结果是蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了……

⑤最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论。深思熟虑后,她写了小论文《蜜蜂并不是靠振动发声》,在全国18届青少年科技创新大赛上获得了优秀科技项目银奖和高士其科普专项奖……

(选自《科学课》,有删减。)

阅读链接:

《十万个为什么》第一版分物理、化学、天文气象、农业、生理卫生5册,九百多个“为什么”。后来,增加了数学、地质地理、动物3册。1962年12月出齐8册,共收1484个问题,105万字。目前,《十万个为什么》已经出版了第六版,每一版都在不断修改、完善与更新。该书由21位两院院士等顶级科学家担任分册主编,115位两院院士组成阵容强大的编委会,来自全球各个学科的700余位最优秀的科学家和科普作家参与了新版《十万个为什么》的编写工作。《十万个为什么》荣获了“国家科技进步二等奖”。2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

17.请联系上下文推想词语的意思。

悄然无声

深思熟虑

18.根据文章内容,完成表格。

疑问 探究 发现 最终结论

翅膀不动仍叫是怎么回事 依然听到叫声

发现黑点 刺破黑点

叫声是翅膀与黑点二重唱吗

19.请概括这篇文章的主要内容:

20.你认为聂利是一个怎样的小学生?请结合她探究蜜蜂发声这件事与“阅读链接”回答。

21.从文章结尾部分找出一个句子,能与开头画线句子前后照应。

22.科学发现的机遇,总是等着好奇又爱思考的人。你在生活当中有什么疑问?你打算如何解决?

非连续性文本。

材料一:王亚平经过层层考核成为首批女航天员后,为了梦想,刻苦学习了近20门课程,几年共进行了8大类上百项极其艰苦的训练。2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。在太空她为全国8万多所中学的学生进行了授课,很多孩子给她写信表示,“也想当一名航天员,去探索美丽的太空。”王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。

材料二:2021年10月16日,41岁的王亚平乘着神舟十三号载人飞船再次进入了太空。这一次,王亚平是在空间站进行了太空授课,有乒乓球浮力消失实验、水球光学实验、陀螺实验等。她还从天和核心舱节点餐出舱,进行舱外爬行,舱外维修,机械臂操作等,成为了中国首位出舱活动的女航天员。她个人前行的每一步、都是国家在实现中国航天梦的过程中不断前行的一大步。

材料三:

23.从材料一中你能读出什么信息?(概括写出两条)

24.下列对材料二相关内容理解有误的一项是

A.仅从材料二也能看出这是王亚平第二次进入太空了。

B.画线句子是说“王亚平个人的梦想与国家航天事业发展紧密联系着”。

C.根据王亚平的太空实验,我知道了乒乓球在太空会失去水对它的浮力。

D.材料二告诉我们,王亚平即将进行太空授课。

25.结合三个材料回答,你认为王亚平能进入中国空间站工作的原因是什么?

26.结合材料三,从1999年神舟一号一直发展到2021年神舟十三号,请写出你的感受。

27.王亚平的梦想是当航天员进入太空,你的梦想是什么?你想如何实现自己的梦想?简要写一写。

28.阅读短文,完成练习。

背影

①我年前得了病,一天天人也日渐消沉。父亲每天夜里等到家人睡着后,在阳台悄悄地燃起了戒掉二十多年的香烟。我,躺在看得见阳台的床上,假寐便寐出了眼泪。

②八千里路云和月,父亲陪我从南到北直达首都求医。行色匆匆安顿好,第二天便按照别人的指点,清晨四时赶到协和医院排队挂号。等候的时候,我久久地看着地上,很多人的影子交叠在一起,我与父亲沉默无语。在地上,他的影子被很多人的影子覆盖住了。

③在协和医院看过病后,我与父亲又经别人介绍直达齐齐哈尔市。我们往返于旅馆与诊所之间,在整个治疗过程中,父亲瘦瘦的身体一直站在我身边,看着我忍受针灸的痛楚。有一天我终于忍不住疼痛而拒绝治疗,父亲冲我吼起来:“你以为就你疼吗?我不疼吗?”望着那双逐渐模糊的眼睛,我才懂得,父亲承受的是两个人的疼痛,我的和他的。在往后的治疗中,我的勇敢和坚强,完全来自父亲的疼痛。

④当我终于走出医院的那一天,父亲却因肠胃炎住进了医院。我站在病床边,守着因经受折磨而筋疲力尽的逐渐睡着的父亲。那晚也有月光,从薄薄的窗帘透了进来,洒在父亲身上,影子正好投在一面墙上,那样小小地蜷缩着。我久久地注视着那因呼吸而轻微起伏的影子,仿佛在欣赏一座黑黑的山脉,它有着无比的坚硬,又有着月光一样的温柔。

⑤望着那轮圆月,我心中便如放电影一般流过了这一段八千里外求医、父亲与我相依为命的日子。月亮上的一滴水,渐渐挂上我的眼角。墙上那个躺着的影子微微动了一下。我突然想到,我凝视着的,正是父亲真实的生命,而不是一个影子,因为在我流泪的那一刻,影子不会颤动。

(1)用自己的话说说这篇文章的主要内容。

(2)“八千里路云和月”出自 的《满江红》。在第②自然段引用是为了说明 。

(3)“你以为就你疼吗?我不疼吗?”孩子的“疼”指 ;父亲的“疼”指 ;父亲这句话表达了 的情感。

(4)读读画线的句子,想一想“山脉”指的是什么?为什么说“山脉”既是“坚硬”的又是“温柔”的?

参考答案:

1.mú mēn 2. 非常害怕,脸色都变了。 好像手被束缚住了,无法解脱。 3. 我出差给妈妈买了白蘑菇 众人火车上护蘑菇 大汉介绍蘑菇吃法 妈妈吃白蘑菇 4.B 5. 首尾照应,文章结构完整 好 的孝心 乐于助人的品质。

【解析】1.本题考查字音。

“模”是多音字,当作“法式,规范或效仿”之意时,读音为“mó”,当作“人的长相或装束打扮的样子”意思时,读音是“mú”,文中词语“模样”中读音是“mú”。“闷”也是多音字,表示心烦,不舒畅之意时,读音是“mèn”,表示因空气不流通而引起的感觉时,读音是“mēn”,文中词语“闷热”中读音是“mēn”。

2.本题考查对词语的理解。

可结合文章语境推测词语的意思。

从前文那位大汉说的话“只是你这样的带法,到不了兰州,蘑菇就得烂成污水。”可知,“我”大惊失色是因为知道带给妈妈的蘑菇会烂成污水,因此充满担心和害怕。大惊失色:非常害怕,脸色都变了。

结合上文“快想办法!蘑菇表面已生出白膜,再捂下去就不能吃了!”,可知“我”想不到好的方法去保存蘑菇,束手无策:手被绑住,无法解脱。形容遇到问题毫无解决的办法。

3.本题考查对文章内容的概括。

仔细阅读短文可知,在青海出差时,“我”给妈妈买了一袋白蘑菇。白蘑菇不易保存,宾馆服务员让“我”给蘑菇翻身,后来在火车上青海汉子和众人护蘑菇,下车后青海汉子告诉“我”白蘑菇炖鸡最鲜,最后写了回到家后妈妈吃白蘑菇。

整理答案为:①我出差给妈妈买了一袋白蘑菇。②在火车上青海汉子和众人护蘑菇。③青海汉子告诉我白蘑菇炖鸡最鲜。④妈妈吃上了白蘑菇。

4.本题考查对文本内容的理解。

对于本文第⑨⑩段的理解,下列说法不正确的一项是B。因为第⑩段中人们“为我腾出一方洁净的桌面”,是通过青海大汉跟周围的乘客说的话,了解到“我”是想带蘑菇给妈妈吃,人们被“我”的孝心感动,不是因为被青海大汉行为感动了。故选B。

5.本题考查阅读感受和语言表达。

结合自己的阅读发现和感受,把对话补充完整即可。

从第①段“妈妈爱吃蘑菇”和第 段“当晚,妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!”不难发现本文写法上的特点是首尾照应,这样写可以使文章结构更加完整。

结尾“妈妈喝着鸡汤说,青海的白蘑菇味道真好!”这句话有三种含义,使文章结尾回味无穷,借“妈妈”说的话写出了白蘑菇的味道好,同时也赞叹女儿的孝心,妈妈话里的“青海的白蘑菇”也是在赞美青海大汉和陌生人,赞美他们乐于助人的品质。

6.(1)飘荡 奉献 感激

(2)对父母、老师感恩。因为父母付出了许多心血与汗水,抚养我们长大;老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。

(3)感恩会使世界更美好,使生活更充实。朋友,让我们都怀有一颗感恩的心,去感激那些对我们有恩之人,让我们在感恩中成长吧。

(4)在我的成长过程中,除了感谢我的父母和老师外,我觉得还应该感谢我的伙伴和我学习上的对手。因为我的伙伴陪伴我度过了金色的童年;我的竞争对手,激励着我不断奋斗,勇往直前。

【详解】(1)本题考查选出文中括号里运用恰当的词语。

漂浮:意思是指在液体的表面移动或停留;漂泊,漂流。

飘飞:在风的作用下飘扬、飞动。

飘荡:在空中飘浮,飘摆或飞升。

根据词义和语境可知白云在蔚蓝的天空中飘荡,故选择“飘荡”。

贡献:有助某事的行为,或作有利于社会国家的。

奉献:把实物或意见等恭敬庄严地送给集体或尊敬的人。

献出:将自己的比较珍贵的东西无偿的送与别人。尊敬的向对方交出。

根据词义和语境可知又有多少老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。选“奉献”;

感激:对于施恩者怀有热烈友好的感情,促使人去报答恩情。

感谢:对接受别人给予的或提供的方便、恩惠,用言行表示谢意。

感动:触动;感触。

根据词义和语境可知送上对老师的一份深深谢意,在文中应选“感激”。

(2)本题考查对短文内容的理解,并回答问题。

根据“我们从呱呱坠地到长大成人,父母付出了多少心血与汗水,熬过了多少个日日夜夜;从小学到初中,乃至大学,又有多少老师为我们呕心沥血,默默奉献着光和热。”可知我们要感恩父母和老师。因为父母养育我们长大付出了许多心血与汗水;老师为了教育我们成才呕心沥血,默默奉献着光和热。

(3)本题考查提取关键信息。

从第④自然段句子“学会去感激别人是自己的一份良心,一份孝心,只有如此才会有和睦,有快乐,有彼此间的敬重。”可知感恩会带来快乐和和睦及彼此间的敬重。

(4)本题考查语言表达。

结合生活实际,说一说生活中自己有哪些人值得我们感谢,用语言表达即可。如:我觉得应该感谢我的朋友,他们在我身边陪伴我,和我一起成长。

7.① 8. 屈原 荆轲 辛弃疾 总分总 对爱国英雄无限敬仰 9. 国家和人民 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还 10. 忍受着屈辱与不满 心系国家,正直无私 11. 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。 这句诗渲染了悲壮苍凉的气氛与英雄赴难义无反顾的献身精神。

【解析】7.本题考查关联词。

根据阅读短文“穿越时空”和“识得选择”之间是条件关系,因此用“只有……才……”连接。

“壮志未酬”和“有图穷匕见时的英勇”之间是转折关系,因此用“虽然……但是……”连接。

故选①。

8.本题考查提取关键信息和主题思想。

根据阅读短文,从③、⑤、⑦段中的最后一句“他就是屈原”“他就是荆轲”“他就是辛弃疾”可知这三位爱国英雄分别是:屈原、荆轲、辛弃疾。

从文章内容可知,本文采用的结构为总分总。屈原主张章明法度,举贤任能,改革政治,后由于受他人谗言与排挤,被楚怀王流放,在绝望和悲愤之下投汨罗江而死。荆轲:他带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国刺杀秦王。在交验樊於期头颅,献督亢之地图,图穷匕首见,荆轲刺秦王不中,被秦王拔剑击成重伤后为秦侍卫所杀。辛弃疾:一生以功业自许,曾起义反金,却命运多舛,在一些谏官的攻击下被迫离职,壮志难酬。但他始终没有动摇恢复中原的信念,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。由此表达了作者对爱国英雄无限敬仰的思想感情。

9.本题考查文章内容理解。

根据阅读短文并结合第③段内容可知,这段话主要讲述了屈原为国为民却报国无门最后无奈投江而死。根据语段内容可知“谁”指的是国家和人民。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”出自诗歌《易水歌》,句意:风萧萧地吹啊,易水河上寒气笼罩,我这一去啊,就不打算再回还。因此其中的“壮言”指的内容是:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

10.本题考查文章内容理解。

通过阅读短文中“他忍受着屈辱与不满,选择了为国沉默的闲居,但他满腹依然有“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言。他的选择造就了一位伟大的爱国词人,他的选择将黑色的文字谱写成了一首首爱国的壮丽诗篇。”可知,辛弃疾“沉默的闲居”时心中忍受着屈辱与不满;依然有了“了却君王天下事,赢得生前身后名”的谏言,表现了他心系国家,正直无私的精神品质。

11.本题考查语言表达。

根据阅读短文可知文中的名句有:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索””风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”等,选择一句说明理由即可。

例如:

我喜欢的诗句:此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

我喜欢的理由:诗人在送别友人之际,发思古之幽情,表达了对古代英雄的无限仰慕,从而寄托他对现实的深刻感慨,倾吐了自己满腔热血无处可洒的极大苦闷。

12.一位家境贫寒的女大学生,每个周末给父亲“打电话”报平安,父亲跑十里路去镇上的小商店听女儿的电话铃声,却从来不接电话。 13.第一次梦的内容:身在异乡的大学校园里,见到美丽的紫荆花,却依然想念家乡的白桦林。第二次梦的内容:父亲身着漂亮的红披风在那片白桦林里给我拨打电话。写梦目的:表达了“我”对家乡的思念,对朴实勤俭节约的父亲深深的思念。 14.从“雄赳赳气昂昂”“嘹亮的歌声和笑声”等可以看出,表现了父亲兴奋和喜悦的心情。 15.前后照应。这样写使文章结构完整,浑然一体,可以更好地表达文章中心,感情更加强烈。 16.①父亲听到铃声后就知道女儿在他乡一切都好,心里自然踏实了。②表达了父亲对女儿的牵挂。③每周六父亲都有盼头。

【解析】12.本题考查概括文章的主要内容。

通读全文,抓住主要人物和主要事件进行概括即可。本文主要写了一位家境贫寒的女大学生,每个周末给父亲“打电话”报平安,父亲跑十里路去镇上的小商店听女儿的电话铃声,却从来不接电话。文章写出了父亲对女儿的挂念和女儿对家乡和父亲深深的思念之情。

13.本题考查对文章内容的理解。

第一次梦的内容可定位到文章第③段句子“还告诉他,我们学校有一种紫色的花,常常在我写信的时候落下一两片,非常美丽温柔,但是在梦里我见到的却是家乡那片白绿交杂的生动的白桦林”;

第二次梦的内容可定位到文章第⑦段句子“梦见父亲穿着红披风站在那片白桦林里,四周都是电话机,他拨电话给我,爽朗地大笑,闺女呀,老爸现在有好多电话了呀”,用自己的话进行表述即可。

这两次梦都梦到了白桦林和父亲,这是“我”对家乡的思念,以及对父亲深深的思念。

14.本题考查对句子的理解。

“每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林。母亲说村子里的人这一天都能听到他嘹亮的歌声和笑声”,从“雄赳赳气昂昂”“嘹亮的歌声和笑声”等可以看出,表现了父亲内心很开心的心情。

15.本题考查照应及其作用。

第①段说“第一次强烈地想和老爸通电话,是在十年前,他生日的那天”,最后一段再次说明“十年前,他生日的那天,我第一次那么强烈地想和老爸通电话”,属于前后照应。这样写使文章结构完整,浑然一体,可以更好地表达文章中心,感情更加强烈。

16.本题考查对文章内容的理解。

结合句子“他一直觉得那欢快的铃声就是他女儿的笑声,只要女儿的电话铃声准时响起,他就明白女儿在他乡一切都好”“每个星期六的黄昏,我的父亲——一个东北汉子,会雄赳赳气昂昂地两次穿过那片白桦林”可知,把电话铃声称作“幸福的铃声”这说明父亲听到女儿打来的电话铃声时感到女儿一切安好,很幸福;父亲听到欢快的铃声仿佛就是女儿的笑声,很幸福。

17. 静悄悄的,听不到一点声音。 反复地、深入细致地思索考虑。 18. 用强力胶把蜜蜂翅膀粘在木板上;剪去蜜蜂的翅膀

蜜蜂并不是靠翅膀振动发声,而是靠双翅根部的两个小黑点发声 蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官? 蜜蜂在不飞行且不振动翅膀时,仍会靠小黑点发声 不损伤翅膀,只刺破小黑点 蜜蜂自由自在地飞来飞去,却悄然无声

19.本文写聂利在阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,接着她经过反复观察,不断实验,最后得出结论是蜜蜂不靠翅膀振动发声,而靠两个黑点发声的事。 20.从聂利阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,说明她敢于质疑;聂利不断地观察和反复实验,说明她热爱探究、追求真理、执着探索。据此,我认为聂利是一个敢于质疑、热爱探究、追求真理、执着探索的孩子。 21.最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论。 22.家里养的乌龟为什么不冬眠?查阅读资料,或者在不同温度下做实验,得出结论。

【解析】17.本题考查词语解释。

悄然无声:静悄悄的,听不到一点声音。文中指聂利刺破黑点后,蜜蜂没有发出任何声音。

深思熟虑:反复深入细致地考虑。文中指聂利深度考虑后写了小论文。

18.本题考查文章信息的提取。

由第②段“为了一探究竟,她首先把一只蜜蜂的双翅用强力胶粘在木板上,让翅膀一动不动,蜜蜂还是在发出声音。她又剪去了蜜蜂的翅膀,继续观察,仔细倾听。结果,依然能听到蜜蜂发出的嗡嗡叫声。”可知,聂利的探究是用强力胶把蜜蜂翅膀粘在木板上,剪去蜜蜂的翅膀。

由第③段“蜜蜂不靠翅膀振动还能发声,难道它有发声的器官?”可知,这是聂利的疑问;“聂利又经过反复实验,发现蜜蜂在不飞行且不振动时,仍会发出嗡嗡声,而且是靠双翅根部的两个小黑点发声的”可知,这是聂利的发现。

由第④段“她又反复进行了探究:找来一些蜜蜂,不损伤翅膀,只刺破那些小黑点,放在蚊帐里。结果是蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了……”可知,聂利的探究是:不损伤翅膀,只刺破小黑点;发现是:蜜蜂在蚊帐里自由自在地飞来飞去,却悄然无声了。最终得出的结论是:蜜蜂不靠翅膀振动发声,而是靠双翅根部两个黑点发声。

19.本题考查概括文章内容。

在认真阅读短文的基础上概括主要内容,可按照“谁看到什么,做了什么,最后怎样”的方式来概括。文章主要写了聂利阅读《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动提出疑问,通过不断的实验得出结论,即蜜蜂不靠翅膀振动发声,而靠两个黑点发声。

20.本题考查人物形象的分析。

结合聂利探究蜜蜂发声这件事做的事情分析她的人物形象。如:从聂利在《十万个为什么》中看到蜜蜂的嗡嗡声来自翅膀的振动,自己却怀有疑问可看出她不迷信权威的品质;从她多次实验验证假设可看出坚持不懈的品质。

21.本题考查找出关键句子。

阅读开头画线句可知,写出了聂利的疑问。文章第⑤段“最后终于解决了一开始的疑问,得出了新的探究结论”写聂利解开了疑问,得出了结论,与画线句内容相照应。

22.本题考查开放性题型。

结合实际生活提出自己的疑问与解答即可。如:鱼在水中游时睁眼睛不会疼吗?我打算查阅书籍和仔细观察再找出答案。

23.①2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。②王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。 24.D 25.我认为王亚平之所以能进入中国空间站工作的原因是她执着的追求及刻苦的训练。 26.王亚平真的是太伟大了。 27.我的理想是当一位优秀的人民教师。刻苦学习,将来考上师范类的大学。

【解析】23.考查了对材料信息的提取。

阅读材料一,概括写出两条信息即可。

从“王亚平经过层层考核成为首批女航天员后,为了梦想,刻苦学习了近20门课程,几年共进行了8大类上百项极其艰苦的训练。2013年6月11日,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。”可知,王亚平终于通过考核乘着神舟十号出征太空。

从“在太空她为全国8万多所中学的学生进行了授课,很多孩子给她写信表示,“也想当一名航天员,去探索美丽的太空。”王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。”可知,王亚平不仅圆了自己的梦,还在帮助更多的孩子筑梦。

24.考查了对材料内容的理解。

A.正确。从“2021年10月16日,41岁的王亚平乘着神舟十三号载人飞船再次进入了太空。”可知,材料二也能看出这是王亚平第二次进入太空了。

B.正确。“她个人前行的每一步、都是国家在实现中国航天梦的过程中不断前行的一大步。”句子是说“王亚平个人的梦想与国家航天事业发展紧密联系着”。

C.正确。根据王亚平的太空实验,我知道了乒乓球在太空会失去水对它的浮力。

D.有误,材料二告诉我们,王亚平进行了进行太空授课。

故选D。

25.考查了对材料内容的理解。

材料三写了王亚平的筑梦历程。王亚平能进入中国空间站工作的原因是她坚定理想,树立人生目标,并艰苦训练,有着顽强的意志力。

26.考查了读文后的感受。

结合材料三的内容,请写出自己的感受,合理即可。示例:王亚平真的很了不起,也非常勇敢。

27.考查了开放探究能力。

结合自己的生活实际作答,合理即可。如:我的梦想是当一名为百姓造福的医生。

28.(1)这篇文章主要讲在“我”生病期间,深刻体会到了父亲对“我”的爱之深。

(2) 岳飞 父亲为给“我”治病,不辞辛苦地陪“我”从南到北去首都求医

(3) 身体的疼痛 心疼 对孩子的爱之深

(4)“山脉”指的是父亲。“坚硬”指的是“我”生病,父亲为“我”扛下了所有,四处求医。而“温柔”指父亲看到“我”身心煎熬,却又无能为力的无助感。

【详解】(1)本题考查对文章内容的理解、概括能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行概括。本文主要讲的内容就是在“我”生病期间,父亲带着我四处求医,“我”在与父亲相依为命的日子中,深刻的体会到了父亲对“我”的爱,深刻的体会到了父亲对“我”的爱。

(2)本题考查学生对古诗的识记及对引用的作用的理解。

“八千里路云和月”出自南宋岳飞的《满江红》。原句是:三十功名尘与土,八千里路云和月。解释:三十多年来虽已建立一些功名,但如同尘土微不足道,南北转战八千里,经过多少风云人生。

文章引用“八千里路云和月”是为了说明,父亲陪我从南到北直达首都求医一路的不易。

(3)本题考查学生对短文内容理解。

联系上下文理解,文中句子“你以为就你疼吗?我不疼吗”中“疼”指代的内容是不同的,对于孩子来说,指的是身体上的疼,但是对于父亲来说是心里对孩子的心疼。看到孩子受苦,自己的内心更是痛上加痛,这句话表达了父亲对孩子的爱之深。

(4)本题考查学生对句子的理解。

本题联系上下文理解,从“我久久地注视着那因呼吸而轻微起伏的影子,仿佛在欣赏一座黑黑的山脉”可知,这句话中“山脉”指的是父亲。从“它有着无比的坚硬,又有着月光一样的温柔”可知,这句话中“坚硬”指的是父亲为生病的“我”抗下所有的事情,“温柔”指的是作为父亲,看到孩子被病魔折磨,又无能为力的孤立无援的状态。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)