统编版小学语文六年级下册分班考专项特训:文言文阅读(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版小学语文六年级下册分班考专项特训:文言文阅读(二)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 977.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

分班考专项特训:文言文阅读(二)-小学语文六年级下册统编版

阅读文言文,完成练习。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝①与诸小儿游。看道边李树多子折枝②,诸儿竞走③取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。

【注】①尝:曾经。②折枝:压断树条。③走:跑。

1.下列句中的“之”意思相同的是( )

①诸儿竞走取之 ②人问之 ③取之,信然

A.①和② B.①和③ C.②和③

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)王戎七岁,尝与诸小儿游。

(2)诸儿竞走取之,唯戎不动。

3.王戎为什么不与诸儿“竞走”?你认为王戎是个怎样的人?

阅读下面文言文,完成以下小题。

子奇年十六,齐君使治阿。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也。夫以老者之智,以少者决之,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪以赈贫穷,阿县大治。魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

【注】①阿:指阿县②共载:同车的③赈:救济。

4.下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.子奇/十六 B.既而/君悔之 C.夫以/老者之智 D.铸库兵/以作耕器

5.解释下面句子加点的词。

(1)使( )

(2)反( )

(3)闻( )

6.翻译文中画线句子。

(1)夫以老者之智,以少者决之,必能治阿矣!

(2)阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

7.“追者”认为“子奇必能治阿”的理论依据是什么?(用原文回答)

课外阅读。

画蛇添足

楚有祠①者,赐其舍人②卮③酒,舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。”

一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”逐饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

【注释】①祠:祭祀。②舍人:达官贵族家里的门客。③卮(zhī):古代盛酒的器皿。

8.一舍人“终亡其酒”的原因是什么?(用原文中的句子回答)

9.翻译下面的句子。

乃左手持卮,右手画蛇。

10.给下列句子中的“足”选择恰当的解释。

A.够B.脚C.画脚

1.数人饮之不足( )2.蛇固无足( )

3.子安能为之足?( )4.为蛇足者( )

11.现在人们常用“画蛇添足”这一成语来讽刺哪些人?。

阅读下面文言文,完成习题。

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子①无②敢食我也!天帝使我长③百兽,今子食我,是逆天帝命也。子以我为不信,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走乎④。”虎以为然,故遂⑤与之行。兽见之皆⑥走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

【注释】①子:你。②无:不。③长:同“掌”,掌管。④走:逃跑。⑤遂:于是。⑥皆:都。

12.请用一则成语概括这个故事: 。

13.联系上下文,给加点字选择正确的意思。

(1)虎求百兽而食之: (A.请求 B.寻求、寻找)

(2)虎以为然: (A.对的、正确的 B.然而)

14.对文中画“ ”句子的意思理解正确的一项是( )

A.天帝让我长得比百兽长,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的意思。

B.天帝派我来做百兽的首领,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的命令。

C.天帝让我比百兽长寿,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的命令。

15.(原创题)读下面的小古文,写出它们各自的本领。

口与鼻争高下

口曰:“我谈古今是非,尔有何功居我上?”

鼻曰:“饮食非我不能辨。”

眼谓鼻曰:“我近鉴毫端,远察天际,唯我当先。”又谓眉曰:“尔有何功,居我上?”

眉曰:“我虽无用,亦如世有宾客,何益主人?无即不成礼仪;若无眉,成何面目?”

口: 鼻:

眼: 眉:

阅读理解。

滥竽充数

齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

【注释】①滥:失实的。②竽:一种古代乐器。③南郭:复姓。④处士:相当于先生。⑤说:通“悦”,喜欢。⑥廪:粮仓。

16.试着解释“廪食以数百人。”句子中加点的字。

食( ) 数( )

17.用现代汉语翻译下面的句子。

湣王立,好一一听之。

18.故事的最后“处士逃”,他为什么要逃走?

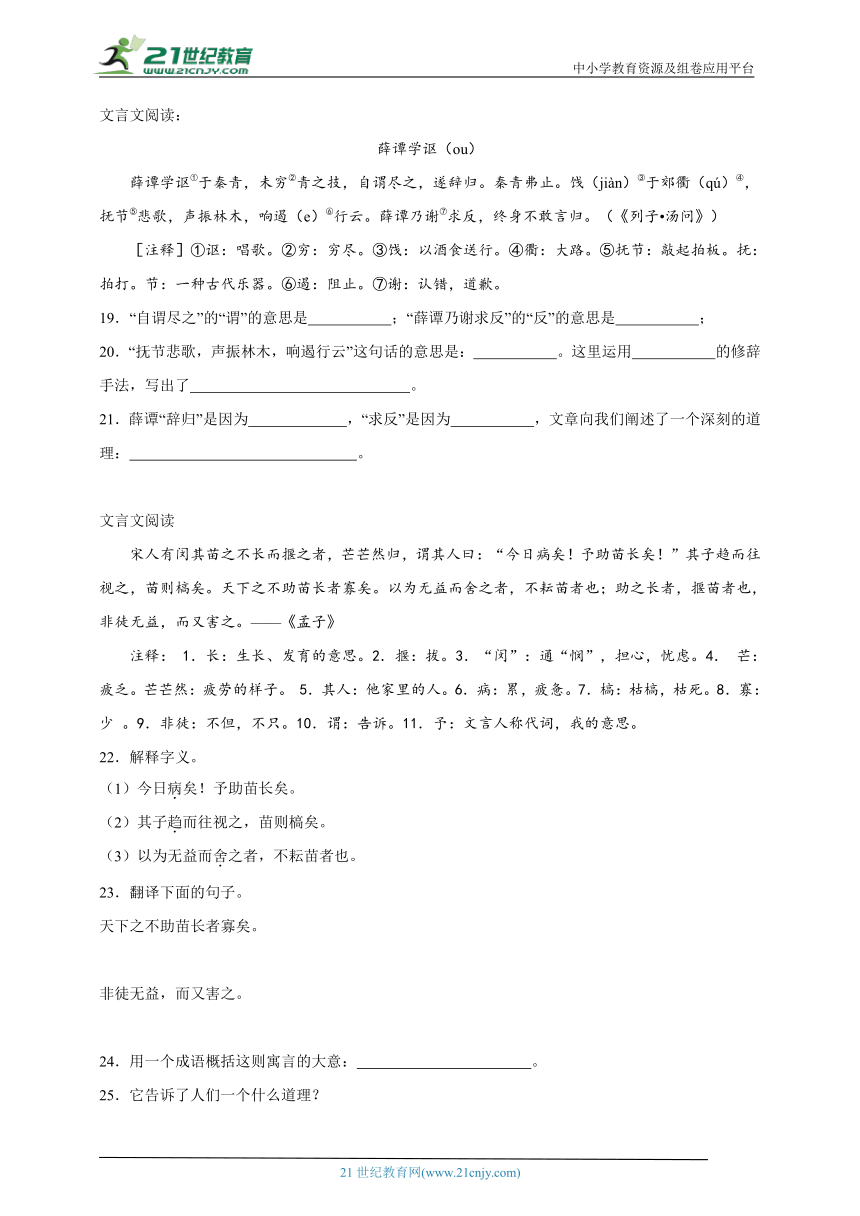

文言文阅读:

薛谭学讴(ou)

薛谭学讴①于秦青,未穷②青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止。饯(jiàn)③于郊衢(qú)④,抚节⑤悲歌,声振林木,响遏(e)⑥行云。薛谭乃谢⑦求反,终身不敢言归。(《列子 汤问》)

[注释]①讴:唱歌。②穷:穷尽。③饯:以酒食送行。④衢:大路。⑤抚节:敲起拍板。抚:拍打。节:一种古代乐器。⑥遏:阻止。⑦谢:认错,道歉。

19.“自谓尽之”的“谓”的意思是 ;“薛谭乃谢求反”的“反”的意思是 ;

20.“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”这句话的意思是: 。这里运用 的修辞手法,写出了 。

21.薛谭“辞归”是因为 ,“求反”是因为 ,文章向我们阐述了一个深刻的道理: 。

文言文阅读

宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。——《孟子》

注释: 1.长:生长、发育的意思。2.揠:拔。3.“闵”:通“悯”,担心,忧虑。4. 芒:疲乏。芒芒然:疲劳的样子。 5.其人:他家里的人。6.病:累,疲惫。7.槁:枯槁,枯死。8.寡:少 。9.非徒:不但,不只。10.谓:告诉。11.予:文言人称代词,我的意思。

22.解释字义。

(1)今日病矣!予助苗长矣。

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣。

(3)以为无益而舍之者,不耘苗者也。

23.翻译下面的句子。

天下之不助苗长者寡矣。

非徒无益,而又害之。

24.用一个成语概括这则寓言的大意: 。

25.它告诉了人们一个什么道理?

参考答案:

1.B 2. 王戎七岁的时候曾经和其他小孩一起玩。 其他小孩争先恐后地跑去摘李子,只有王戎原地不动。 3.因为王戎已经知道这棵树上的李子是苦的。我认为王戎是一个善于观察、肯动脑筋、头脑冷静的人。

【解析】参考译文:

王戎七岁的时候,曾经和许多小孩一起嬉戏玩耍。他们看见路边李子树上果实累累,把树枝都压弯了。许多孩子都争相跑过去摘李子,只有王戎没有动。有人问他为什么不去摘李子,王戎回答说:“李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。”摘来李子一尝,的确如此。

1.考查对虚词“之”的使用的辨析。

①诸儿竞走取之 :许多孩子都争相跑过去摘李子。之指代李子。

②人问之:有人问他为什么不去摘李子。之指代王戎。

③取之,信然:摘来李子一尝,的确如此。之指代李子。

所以①和③相同。

2.考查句子的翻译。这类题要先结合文章整体进行理解,然后结合拆字的方法进行直译。

(1)王戎七岁,尝与诸小儿游:王戎七岁的时候曾经和其他小孩一起玩。

(2)诸儿竞走取之,唯戎不动:其他小孩争先恐后地跑去摘李子,只有王戎原地不动。

3.考查对文章的理解。

从“‘李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。’”中可以看出王戎为什么不与诸儿“竞走”,由此也可以看出他是善于观察的孩子。

4.C 5. 派 返回 听说 6. 凭借老人的智慧,由年轻的人来作最终决定,一定能治理好阿县啊! 阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。 7.夫以老者之智,以少者决之。

【解析】译文:

子奇十六岁的时候,齐国的国君派(他)去治理阿县。不久,齐君反悔了,派人追赶。追赶的人回来说:“子奇一定能够治理好阿县的。同车的人都是老人。凭借老人的智慧,由年轻的人来作最终决定,一定能治理好阿县啊!”子奇治理阿县,把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具,打开粮仓来救济贫穷的人民,阿县治理得整整有条。魏国的人听说小孩子治理阿县,兵库里没有武器,粮仓里没有积粮,于是就起兵攻打(齐国)阿县,阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。

4.本题考查句子停顿。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。

A 正确。子奇十六:子奇十六岁的时候。故该断句正确。

B 正确。既而君悔之:不久,齐君反悔了。故该断句正确。

C 错误。夫以老者之智:凭借老人的智慧,正确的断句为:夫/以老者之智。

D 正确。铸库兵以作耕器:把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具。故该断句正确。

5.本题考查字词解释。

(1)齐君使治阿:齐国的国君派(他)去治理阿县。使:派。

(2)追者反曰:追赶的人回来说。反:返回。

(3)魏闻童子治邑:魏国的人听说小孩子治理阿县。闻:听说。

6.本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

(1)重点词语:以,凭借。决,决断。句意:凭借老人的智慧,凭借少年人的决断,一定能治理好阿县。

(2)重点词语:兵:兵器。师:军队。句意:阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。

7.本题考查文章内容的理解。“子奇必能治阿”的意思是:子奇一定能够治理好阿县的。结合课文内容可知是“夫以老者之智,以少者决之”。

8.蛇固无足,子安能为之足? 9.于是左手拿着酒杯,右手在地上画蛇。 10. A B C C 11.讽刺那些自作聪明,常做多余的事,反而把事情办糟了的人。

【解析】参考译文:

楚国有个主管祭祀的官员,把一壶酒赏给来帮忙祭祀的门客。门客们互相商量说:“几个人喝这壶酒不够,一个人喝这壶酒还有剩余。请大家在地上画蛇,先画好的人就喝这壶酒。”

一个人先把蛇画好了,他拿起酒壶准备饮酒,然后左手拿着酒壶,右手画蛇,说:“我能够给蛇添上脚!”没等他画完,另一个人的蛇画好了,夺过他的酒说:“蛇本来没有脚,你怎么能给它添上脚呢?”于是就把壶中的酒喝了下去。

那个给蛇画脚的人最终失掉了那壶酒。

8.考查对文章的理解。

从“蛇固无足,子安能为之足?”中可以看出是因为蛇本来没有脚但是却画上了脚。

9.考查对句子的翻译,这类题要从整体进行意译的分析,然后结合拆字的方法进行直译的理解,如果出现表达不通顺的情况,还需要按修改病句的方法进行调整。

乃左手持卮,右手画蛇:于是左手拿着酒杯,右手在地上画蛇。

10.考查对一词多义的掌握和辨析。

数人饮之不足:几个人喝这壶酒不够,足指够。

蛇固无足:蛇本来没有脚,足指脚。

子安能为之足:你怎么能给它添上脚。足指画脚。

为蛇足者:那个给蛇画脚的人。足为画脚。

11.考查对成语的理解和文章的理解。

画蛇添足:画蛇时给蛇添上脚,后比喻一人做了一件事,不但无益,反而不合适,也比喻虚构事实,无中生有,多此一举。出自《战国策·齐策二》。

12.狐假虎威 13. B A 14.B

【解析】老虎寻找各种野兽吃掉他们,抓到(一只)狐狸。狐狸说:“你不敢吃我!天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。你认为我的(话)不诚实,我在你前面行走,你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗?”老虎认为(狐狸的话)是有道理的,所以就和它(一起)走。野兽看见它们都逃跑了。老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为(它们)是害怕狐狸。

12.本题考查学生对成语的掌握程度。注意避免错别字的出现,正确书写即可。解决本题的关键是需要学生在日常生活中对成语的积累,需要多阅读多学习。

本题中主人公是老虎和狐狸,相关成语就是:狐假虎威。

13.(1)此题考查学生对文言文字词的理解。

虎求百兽而食之:老虎寻找各种野兽吃掉他们。

求:寻求、寻找。

(2)虎以为然:老虎认为(狐狸的话)是有道理的。

然:对的,有道理的。

14.此题考查文言文语句翻译的能力。这类题可以从直译和意译两个部分进行整体和逐字逐句的译文,如果语句不通顺的情况出现时,须要结合修改病句的方法对其进行修改。

天帝使我长百兽,今子食我,是逆天帝命也:天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。

长:掌管、做……首领。

15. 谈古论今 辨别气味 看事物 负责礼节和仪式

【分析】译文:嘴巴和鼻子争上下。

嘴巴说:“我谈古论今,你有什么能耐待在我上面?”鼻子说:“所有的饮料食物没有我就不能分辨。”眼睛对鼻子说:“我近可以分辨毫毛尖端(那么细微的事物),远可以观察到天边,惟有可应当排名最先。”又对眉毛说:“你有什么功劳待在我上面?”眉毛说:“我虽然没有实际用途,也就如同这世上有宾客,(他们)对主人有什么益处?(但是)没有就不符合礼节和仪式。如果没有眉毛,那成什么面目了啊?”毫:指细毛。毛笔的笔头称为笔毫,根据笔毫的材质不同分为紫毫、狼毫、羊毫、兼毫等类型。还有“明察秋毫”里的“毫”,指秋天里最早长出来的最细小的绒毛。而“毫端”就是毫毛的顶端。饮食:饮料和食物。鉴:观察,审察。益:益处,好处。

【详解】此题主要考查对短文内容的理解能力。

由第一语句“我谈古今是非,尔有何功居我上?”可知,口的本领是谈古论今。由第二语句“饮食非我不能辨。”可知,鼻的本领是辨别气味。由第三语句“我近鉴毫端,远察天际,唯我当先”可知,眼的本领是看事物。由第四语句“我虽无用,亦如世有宾客,何益主人?无即不成礼仪;若无眉,成何面目?”可知,眉的本领是负责礼节和仪式。

16. 给东西吃 几,几个 17.齐湣王继承王位。他喜欢吹芋的人一个一个地吹给他听。 18.因为南郭处士本来不会吹竽,在齐宣王时可以混在人群中过关,但到了齐湣王时就行不通了。这犯了“欺君之罪”,要被杀的。所以他逃跑了。

【解析】齐宣王派人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求给齐宣王吹竽,齐宣王很高兴。官府给他的待遇和那几百人一样。齐宣王死后,他的儿子齐湣王(田地)继承了王位。齐湣王喜欢听一个一个地独奏,南郭处士就逃跑了。

16.此题考查学生对文言文字词的识记和理解。

廪食以数百人:官府给南郭处士的待遇和那几百人一样。

食:给东西吃。

数:几,几个。

17.此题考查文言文语句翻译的能力。这类题可以从直译和意译两个部分进行整体和逐字逐句的译文,如果语句不通顺的情况出现时,须要结合修改病句的方法对其进行修改。

湣王立,好一一听之:齐湣王继承王位.他喜欢吹芋的人一个一个地吹给他听。

18.本题考查对文言文的理解,首先反复多读,读懂故事内容,然后在进一步分析解答。

齐宣王派人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求给齐宣王吹竽,齐宣王很高兴。官府给他的待遇和那几百人一样。齐宣王死后,他的儿子齐湣王(田地)继承了王位。齐湣王喜欢听一个一个地独奏,南郭处士就逃跑了。

可见南郭先生根本不会吹竽,几百人一起吹的时候他混里面,真一个一个表演的时候他知道装不下去了,当然赶紧跑了。

19. 以为 返回 20. 秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云 夸张 秦青歌唱技艺的高超 21. 未穷青之技,自谓尽之,遂辞归 秦青抚节悲歌,声振林木,响遏行云 学无止境,学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、半途而废

【解析】译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

19.本题考查文言文字词的理解。解答此题时要遵循“字不离句”的原则和平时积累的字、词、句,进行分析得出答案。

“自谓尽之”的解释为:就以为学尽了。“谓”的解释为:以为。

“薛谭乃谢求反”的解释为:薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。“反”为通假字,通“返”,解释为:返回。

20.本题考查句子的翻译与理解。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,要找出关键诗词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”、“删”、“调”、“换”、“补”的方法,直译为主,意译为辅。

“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”的解释为:秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。

这句话运用了夸张的修辞手法,通过夸张的手法来突出声响之大,声音大到振动了林木,响声使流动的云朵都停止了。写出了秦青歌唱技艺的高超。

21.本题考查课文内容理解与分析。

“辞归”的意思是告辞回家。文章写了因为薛谭“未穷青之技,自谓尽之,遂辞归”,薛谭还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。

“求反”的意思是要求回来继续学习。薛谭不走的原因是因为秦青在送别时“扶节悲歌,声振林木,响遏行云”,薛谭被秦青的高超演唱技艺所折服。

这篇古文通过薛谭自认为学尽了秦青的技艺,于是想回家,在听到秦青的歌声后,发现自己根本没有学精,于是返回继续学习,一辈子也不敢再说要回家。告诉人们学习是永无止境的,千万不可有成功就骄傲自满的心态,不要浅尝辄止的学习,学习必须虚心、持之以恒。

22. 劳累 赶去 放弃 23. 天下不想帮助秧苗生长的人是很少的。 (这样做)不只是毫益处的,还会害了秧苗啊。 24.拔苗助长 25.要遵循事物发展的客观规律,不能急于求成。

【解析】译文:宋国有个人忧虑他的禾苗不长高,就拔高了禾苗,一天下来十分疲劳地回到家,然后对他的家里人说:“今天太累了!我帮助禾苗长高了!”他儿子快步去到田里查看禾苗的情况,禾苗都已经枯萎了。天下不希望自己禾苗长得快一些的人很少啊!以为禾苗长大没有用处而放弃的人,就像是不给禾苗锄草的懒汉。妄自帮助它生长的人,就像这个拔苗助长的人,不但没有好处,反而害了它。

22.考查对字词的解释,这类题要结合对句子整体的含义进行理解再推敲具体的意思。

(1)今日病矣!予助苗长矣:今天太累了!我帮助禾苗长高了!病指劳累。

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣:他儿子快步赶去到田里查看禾苗的情况,禾苗都已经枯萎了。趋指赶去。

(3)以为无益而舍之者,不耘苗者也:以为禾苗长大没有用处而放弃的人,就像是不给禾苗锄草的懒汉。舍指放弃。

23.考查对句子的理解和翻译。

天下之不助苗长者寡矣:天下不想帮助秧苗生长的人是很少的。

非徒无益,而又害之:(这样做)不只是毫益处的,还会害了秧苗啊。

24.考查对文章的理解概括。

这类题要先从整体入手进行意译的分析,再结合直译进行细致翻译。最后抓取重点信息进行提炼概括即可,答案不唯一。

寓言写的是一个宋国人把禾苗拔起一点,来帮助它成长,借以比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事的故事,出自《孟子·公孙丑上》,概括为“拔苗助长”。

25.考查对文章的理解。

这类题要先从整体入手进行意译的分析,再结合直译进行细致翻译。最后抓取重点信息进行提炼概括即可,答案不唯一。

把禾苗拔起一点,来帮助它成长。比喻违反自然规律发展的客观规律,急于求成,不加思考,反而把事情弄糟。它告诉我们这样的道理:事物的发展、人的成长,都是循序渐进的,违背了这个规则不仅无益,反而有害。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考专项特训:文言文阅读(二)-小学语文六年级下册统编版

阅读文言文,完成练习。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝①与诸小儿游。看道边李树多子折枝②,诸儿竞走③取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。

【注】①尝:曾经。②折枝:压断树条。③走:跑。

1.下列句中的“之”意思相同的是( )

①诸儿竞走取之 ②人问之 ③取之,信然

A.①和② B.①和③ C.②和③

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)王戎七岁,尝与诸小儿游。

(2)诸儿竞走取之,唯戎不动。

3.王戎为什么不与诸儿“竞走”?你认为王戎是个怎样的人?

阅读下面文言文,完成以下小题。

子奇年十六,齐君使治阿。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也。夫以老者之智,以少者决之,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪以赈贫穷,阿县大治。魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

【注】①阿:指阿县②共载:同车的③赈:救济。

4.下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.子奇/十六 B.既而/君悔之 C.夫以/老者之智 D.铸库兵/以作耕器

5.解释下面句子加点的词。

(1)使( )

(2)反( )

(3)闻( )

6.翻译文中画线句子。

(1)夫以老者之智,以少者决之,必能治阿矣!

(2)阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

7.“追者”认为“子奇必能治阿”的理论依据是什么?(用原文回答)

课外阅读。

画蛇添足

楚有祠①者,赐其舍人②卮③酒,舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。”

一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”逐饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

【注释】①祠:祭祀。②舍人:达官贵族家里的门客。③卮(zhī):古代盛酒的器皿。

8.一舍人“终亡其酒”的原因是什么?(用原文中的句子回答)

9.翻译下面的句子。

乃左手持卮,右手画蛇。

10.给下列句子中的“足”选择恰当的解释。

A.够B.脚C.画脚

1.数人饮之不足( )2.蛇固无足( )

3.子安能为之足?( )4.为蛇足者( )

11.现在人们常用“画蛇添足”这一成语来讽刺哪些人?。

阅读下面文言文,完成习题。

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子①无②敢食我也!天帝使我长③百兽,今子食我,是逆天帝命也。子以我为不信,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走乎④。”虎以为然,故遂⑤与之行。兽见之皆⑥走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

【注释】①子:你。②无:不。③长:同“掌”,掌管。④走:逃跑。⑤遂:于是。⑥皆:都。

12.请用一则成语概括这个故事: 。

13.联系上下文,给加点字选择正确的意思。

(1)虎求百兽而食之: (A.请求 B.寻求、寻找)

(2)虎以为然: (A.对的、正确的 B.然而)

14.对文中画“ ”句子的意思理解正确的一项是( )

A.天帝让我长得比百兽长,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的意思。

B.天帝派我来做百兽的首领,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的命令。

C.天帝让我比百兽长寿,今天你要是吃了我,就是违背了天帝的命令。

15.(原创题)读下面的小古文,写出它们各自的本领。

口与鼻争高下

口曰:“我谈古今是非,尔有何功居我上?”

鼻曰:“饮食非我不能辨。”

眼谓鼻曰:“我近鉴毫端,远察天际,唯我当先。”又谓眉曰:“尔有何功,居我上?”

眉曰:“我虽无用,亦如世有宾客,何益主人?无即不成礼仪;若无眉,成何面目?”

口: 鼻:

眼: 眉:

阅读理解。

滥竽充数

齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

【注释】①滥:失实的。②竽:一种古代乐器。③南郭:复姓。④处士:相当于先生。⑤说:通“悦”,喜欢。⑥廪:粮仓。

16.试着解释“廪食以数百人。”句子中加点的字。

食( ) 数( )

17.用现代汉语翻译下面的句子。

湣王立,好一一听之。

18.故事的最后“处士逃”,他为什么要逃走?

文言文阅读:

薛谭学讴(ou)

薛谭学讴①于秦青,未穷②青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止。饯(jiàn)③于郊衢(qú)④,抚节⑤悲歌,声振林木,响遏(e)⑥行云。薛谭乃谢⑦求反,终身不敢言归。(《列子 汤问》)

[注释]①讴:唱歌。②穷:穷尽。③饯:以酒食送行。④衢:大路。⑤抚节:敲起拍板。抚:拍打。节:一种古代乐器。⑥遏:阻止。⑦谢:认错,道歉。

19.“自谓尽之”的“谓”的意思是 ;“薛谭乃谢求反”的“反”的意思是 ;

20.“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”这句话的意思是: 。这里运用 的修辞手法,写出了 。

21.薛谭“辞归”是因为 ,“求反”是因为 ,文章向我们阐述了一个深刻的道理: 。

文言文阅读

宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。——《孟子》

注释: 1.长:生长、发育的意思。2.揠:拔。3.“闵”:通“悯”,担心,忧虑。4. 芒:疲乏。芒芒然:疲劳的样子。 5.其人:他家里的人。6.病:累,疲惫。7.槁:枯槁,枯死。8.寡:少 。9.非徒:不但,不只。10.谓:告诉。11.予:文言人称代词,我的意思。

22.解释字义。

(1)今日病矣!予助苗长矣。

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣。

(3)以为无益而舍之者,不耘苗者也。

23.翻译下面的句子。

天下之不助苗长者寡矣。

非徒无益,而又害之。

24.用一个成语概括这则寓言的大意: 。

25.它告诉了人们一个什么道理?

参考答案:

1.B 2. 王戎七岁的时候曾经和其他小孩一起玩。 其他小孩争先恐后地跑去摘李子,只有王戎原地不动。 3.因为王戎已经知道这棵树上的李子是苦的。我认为王戎是一个善于观察、肯动脑筋、头脑冷静的人。

【解析】参考译文:

王戎七岁的时候,曾经和许多小孩一起嬉戏玩耍。他们看见路边李子树上果实累累,把树枝都压弯了。许多孩子都争相跑过去摘李子,只有王戎没有动。有人问他为什么不去摘李子,王戎回答说:“李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。”摘来李子一尝,的确如此。

1.考查对虚词“之”的使用的辨析。

①诸儿竞走取之 :许多孩子都争相跑过去摘李子。之指代李子。

②人问之:有人问他为什么不去摘李子。之指代王戎。

③取之,信然:摘来李子一尝,的确如此。之指代李子。

所以①和③相同。

2.考查句子的翻译。这类题要先结合文章整体进行理解,然后结合拆字的方法进行直译。

(1)王戎七岁,尝与诸小儿游:王戎七岁的时候曾经和其他小孩一起玩。

(2)诸儿竞走取之,唯戎不动:其他小孩争先恐后地跑去摘李子,只有王戎原地不动。

3.考查对文章的理解。

从“‘李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。’”中可以看出王戎为什么不与诸儿“竞走”,由此也可以看出他是善于观察的孩子。

4.C 5. 派 返回 听说 6. 凭借老人的智慧,由年轻的人来作最终决定,一定能治理好阿县啊! 阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。 7.夫以老者之智,以少者决之。

【解析】译文:

子奇十六岁的时候,齐国的国君派(他)去治理阿县。不久,齐君反悔了,派人追赶。追赶的人回来说:“子奇一定能够治理好阿县的。同车的人都是老人。凭借老人的智慧,由年轻的人来作最终决定,一定能治理好阿县啊!”子奇治理阿县,把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具,打开粮仓来救济贫穷的人民,阿县治理得整整有条。魏国的人听说小孩子治理阿县,兵库里没有武器,粮仓里没有积粮,于是就起兵攻打(齐国)阿县,阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。

4.本题考查句子停顿。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。

A 正确。子奇十六:子奇十六岁的时候。故该断句正确。

B 正确。既而君悔之:不久,齐君反悔了。故该断句正确。

C 错误。夫以老者之智:凭借老人的智慧,正确的断句为:夫/以老者之智。

D 正确。铸库兵以作耕器:把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具。故该断句正确。

5.本题考查字词解释。

(1)齐君使治阿:齐国的国君派(他)去治理阿县。使:派。

(2)追者反曰:追赶的人回来说。反:返回。

(3)魏闻童子治邑:魏国的人听说小孩子治理阿县。闻:听说。

6.本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

(1)重点词语:以,凭借。决,决断。句意:凭借老人的智慧,凭借少年人的决断,一定能治理好阿县。

(2)重点词语:兵:兵器。师:军队。句意:阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。

7.本题考查文章内容的理解。“子奇必能治阿”的意思是:子奇一定能够治理好阿县的。结合课文内容可知是“夫以老者之智,以少者决之”。

8.蛇固无足,子安能为之足? 9.于是左手拿着酒杯,右手在地上画蛇。 10. A B C C 11.讽刺那些自作聪明,常做多余的事,反而把事情办糟了的人。

【解析】参考译文:

楚国有个主管祭祀的官员,把一壶酒赏给来帮忙祭祀的门客。门客们互相商量说:“几个人喝这壶酒不够,一个人喝这壶酒还有剩余。请大家在地上画蛇,先画好的人就喝这壶酒。”

一个人先把蛇画好了,他拿起酒壶准备饮酒,然后左手拿着酒壶,右手画蛇,说:“我能够给蛇添上脚!”没等他画完,另一个人的蛇画好了,夺过他的酒说:“蛇本来没有脚,你怎么能给它添上脚呢?”于是就把壶中的酒喝了下去。

那个给蛇画脚的人最终失掉了那壶酒。

8.考查对文章的理解。

从“蛇固无足,子安能为之足?”中可以看出是因为蛇本来没有脚但是却画上了脚。

9.考查对句子的翻译,这类题要从整体进行意译的分析,然后结合拆字的方法进行直译的理解,如果出现表达不通顺的情况,还需要按修改病句的方法进行调整。

乃左手持卮,右手画蛇:于是左手拿着酒杯,右手在地上画蛇。

10.考查对一词多义的掌握和辨析。

数人饮之不足:几个人喝这壶酒不够,足指够。

蛇固无足:蛇本来没有脚,足指脚。

子安能为之足:你怎么能给它添上脚。足指画脚。

为蛇足者:那个给蛇画脚的人。足为画脚。

11.考查对成语的理解和文章的理解。

画蛇添足:画蛇时给蛇添上脚,后比喻一人做了一件事,不但无益,反而不合适,也比喻虚构事实,无中生有,多此一举。出自《战国策·齐策二》。

12.狐假虎威 13. B A 14.B

【解析】老虎寻找各种野兽吃掉他们,抓到(一只)狐狸。狐狸说:“你不敢吃我!天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。你认为我的(话)不诚实,我在你前面行走,你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗?”老虎认为(狐狸的话)是有道理的,所以就和它(一起)走。野兽看见它们都逃跑了。老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为(它们)是害怕狐狸。

12.本题考查学生对成语的掌握程度。注意避免错别字的出现,正确书写即可。解决本题的关键是需要学生在日常生活中对成语的积累,需要多阅读多学习。

本题中主人公是老虎和狐狸,相关成语就是:狐假虎威。

13.(1)此题考查学生对文言文字词的理解。

虎求百兽而食之:老虎寻找各种野兽吃掉他们。

求:寻求、寻找。

(2)虎以为然:老虎认为(狐狸的话)是有道理的。

然:对的,有道理的。

14.此题考查文言文语句翻译的能力。这类题可以从直译和意译两个部分进行整体和逐字逐句的译文,如果语句不通顺的情况出现时,须要结合修改病句的方法对其进行修改。

天帝使我长百兽,今子食我,是逆天帝命也:天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。

长:掌管、做……首领。

15. 谈古论今 辨别气味 看事物 负责礼节和仪式

【分析】译文:嘴巴和鼻子争上下。

嘴巴说:“我谈古论今,你有什么能耐待在我上面?”鼻子说:“所有的饮料食物没有我就不能分辨。”眼睛对鼻子说:“我近可以分辨毫毛尖端(那么细微的事物),远可以观察到天边,惟有可应当排名最先。”又对眉毛说:“你有什么功劳待在我上面?”眉毛说:“我虽然没有实际用途,也就如同这世上有宾客,(他们)对主人有什么益处?(但是)没有就不符合礼节和仪式。如果没有眉毛,那成什么面目了啊?”毫:指细毛。毛笔的笔头称为笔毫,根据笔毫的材质不同分为紫毫、狼毫、羊毫、兼毫等类型。还有“明察秋毫”里的“毫”,指秋天里最早长出来的最细小的绒毛。而“毫端”就是毫毛的顶端。饮食:饮料和食物。鉴:观察,审察。益:益处,好处。

【详解】此题主要考查对短文内容的理解能力。

由第一语句“我谈古今是非,尔有何功居我上?”可知,口的本领是谈古论今。由第二语句“饮食非我不能辨。”可知,鼻的本领是辨别气味。由第三语句“我近鉴毫端,远察天际,唯我当先”可知,眼的本领是看事物。由第四语句“我虽无用,亦如世有宾客,何益主人?无即不成礼仪;若无眉,成何面目?”可知,眉的本领是负责礼节和仪式。

16. 给东西吃 几,几个 17.齐湣王继承王位。他喜欢吹芋的人一个一个地吹给他听。 18.因为南郭处士本来不会吹竽,在齐宣王时可以混在人群中过关,但到了齐湣王时就行不通了。这犯了“欺君之罪”,要被杀的。所以他逃跑了。

【解析】齐宣王派人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求给齐宣王吹竽,齐宣王很高兴。官府给他的待遇和那几百人一样。齐宣王死后,他的儿子齐湣王(田地)继承了王位。齐湣王喜欢听一个一个地独奏,南郭处士就逃跑了。

16.此题考查学生对文言文字词的识记和理解。

廪食以数百人:官府给南郭处士的待遇和那几百人一样。

食:给东西吃。

数:几,几个。

17.此题考查文言文语句翻译的能力。这类题可以从直译和意译两个部分进行整体和逐字逐句的译文,如果语句不通顺的情况出现时,须要结合修改病句的方法对其进行修改。

湣王立,好一一听之:齐湣王继承王位.他喜欢吹芋的人一个一个地吹给他听。

18.本题考查对文言文的理解,首先反复多读,读懂故事内容,然后在进一步分析解答。

齐宣王派人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求给齐宣王吹竽,齐宣王很高兴。官府给他的待遇和那几百人一样。齐宣王死后,他的儿子齐湣王(田地)继承了王位。齐湣王喜欢听一个一个地独奏,南郭处士就逃跑了。

可见南郭先生根本不会吹竽,几百人一起吹的时候他混里面,真一个一个表演的时候他知道装不下去了,当然赶紧跑了。

19. 以为 返回 20. 秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云 夸张 秦青歌唱技艺的高超 21. 未穷青之技,自谓尽之,遂辞归 秦青抚节悲歌,声振林木,响遏行云 学无止境,学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、半途而废

【解析】译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

19.本题考查文言文字词的理解。解答此题时要遵循“字不离句”的原则和平时积累的字、词、句,进行分析得出答案。

“自谓尽之”的解释为:就以为学尽了。“谓”的解释为:以为。

“薛谭乃谢求反”的解释为:薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。“反”为通假字,通“返”,解释为:返回。

20.本题考查句子的翻译与理解。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,要找出关键诗词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”、“删”、“调”、“换”、“补”的方法,直译为主,意译为辅。

“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”的解释为:秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。

这句话运用了夸张的修辞手法,通过夸张的手法来突出声响之大,声音大到振动了林木,响声使流动的云朵都停止了。写出了秦青歌唱技艺的高超。

21.本题考查课文内容理解与分析。

“辞归”的意思是告辞回家。文章写了因为薛谭“未穷青之技,自谓尽之,遂辞归”,薛谭还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。

“求反”的意思是要求回来继续学习。薛谭不走的原因是因为秦青在送别时“扶节悲歌,声振林木,响遏行云”,薛谭被秦青的高超演唱技艺所折服。

这篇古文通过薛谭自认为学尽了秦青的技艺,于是想回家,在听到秦青的歌声后,发现自己根本没有学精,于是返回继续学习,一辈子也不敢再说要回家。告诉人们学习是永无止境的,千万不可有成功就骄傲自满的心态,不要浅尝辄止的学习,学习必须虚心、持之以恒。

22. 劳累 赶去 放弃 23. 天下不想帮助秧苗生长的人是很少的。 (这样做)不只是毫益处的,还会害了秧苗啊。 24.拔苗助长 25.要遵循事物发展的客观规律,不能急于求成。

【解析】译文:宋国有个人忧虑他的禾苗不长高,就拔高了禾苗,一天下来十分疲劳地回到家,然后对他的家里人说:“今天太累了!我帮助禾苗长高了!”他儿子快步去到田里查看禾苗的情况,禾苗都已经枯萎了。天下不希望自己禾苗长得快一些的人很少啊!以为禾苗长大没有用处而放弃的人,就像是不给禾苗锄草的懒汉。妄自帮助它生长的人,就像这个拔苗助长的人,不但没有好处,反而害了它。

22.考查对字词的解释,这类题要结合对句子整体的含义进行理解再推敲具体的意思。

(1)今日病矣!予助苗长矣:今天太累了!我帮助禾苗长高了!病指劳累。

(2)其子趋而往视之,苗则槁矣:他儿子快步赶去到田里查看禾苗的情况,禾苗都已经枯萎了。趋指赶去。

(3)以为无益而舍之者,不耘苗者也:以为禾苗长大没有用处而放弃的人,就像是不给禾苗锄草的懒汉。舍指放弃。

23.考查对句子的理解和翻译。

天下之不助苗长者寡矣:天下不想帮助秧苗生长的人是很少的。

非徒无益,而又害之:(这样做)不只是毫益处的,还会害了秧苗啊。

24.考查对文章的理解概括。

这类题要先从整体入手进行意译的分析,再结合直译进行细致翻译。最后抓取重点信息进行提炼概括即可,答案不唯一。

寓言写的是一个宋国人把禾苗拔起一点,来帮助它成长,借以比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事的故事,出自《孟子·公孙丑上》,概括为“拔苗助长”。

25.考查对文章的理解。

这类题要先从整体入手进行意译的分析,再结合直译进行细致翻译。最后抓取重点信息进行提炼概括即可,答案不唯一。

把禾苗拔起一点,来帮助它成长。比喻违反自然规律发展的客观规律,急于求成,不加思考,反而把事情弄糟。它告诉我们这样的道理:事物的发展、人的成长,都是循序渐进的,违背了这个规则不仅无益,反而有害。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)