2023年宁夏中考历史真题试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年宁夏中考历史真题试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 08:34:21 | ||

图片预览

文档简介

2023年宁夏中考历史试卷

一、单选题(本大题共12小题,共12.0分)

1. 在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A. 诸侯受命管理土地和人民 B. 中央与地方组成政治联盟

C. 地方政府直接听命于朝廷 D. 修筑了贯通全国的道路

2. 公元680年,唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。由此可见( )

A. 制度创新推动文化繁荣 B. 经济繁荣促进风气开放

C. 文教发展促成“重文轻武” D. 京剧创作丰富民众生活

3. 某兴趣小组探究“宋代工商业发展”,有下列资料可以参考,其中史料价值最高的是( )

A. 元朝脱脱等人所撰《宋史》 B. 南宋古沉船“南海Ⅰ号”的文物

C. 元末明初施耐庵著《水浒传》 D. 大型历史主题纪录片《大宋王朝》

4. 据《清实录》记载,1898年5月光绪帝将维新派人士的部分著作刊印,让京官对其可行不可行提出意见,以此测验官员对变法的态度,其中在体现地方改革的一篇文章中,有252条意见,认为不可行的有189条,认为可行的只有63条。这表明( )

A. 社会性质发生变化 B. 维新变法阻力很大

C. 近代民用工业出现 D. “实业救国”成为共识

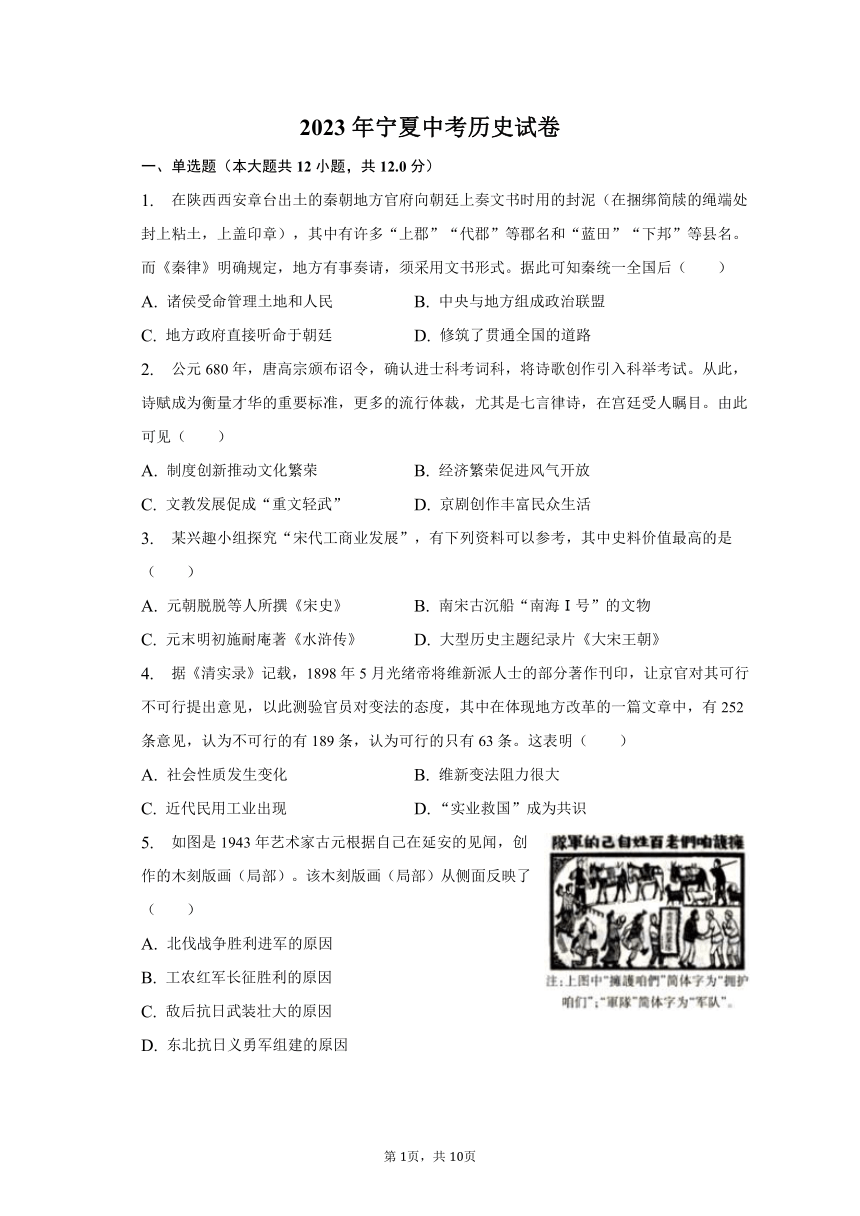

5. 如图是1943年艺术家古元根据自己在延安的见闻,创作的木刻版画(局部)。该木刻版画(局部)从侧面反映了( )

A. 北伐战争胜利进军的原因

B. 工农红军长征胜利的原因

C. 敌后抗日武装壮大的原因

D. 东北抗日义勇军组建的原因

6. 历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在( )

A. 工人阶级开始登上历史舞台 B. 中国共产党从幼年走向成熟

C. 中国两千多年的君主专制制度被推翻 D. 中国人民实现了民族独立和人民解放

7. 1981年12月10日的《宁夏日报》发表文章,将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比1975年增长了2倍多。这一变化得益于( )

A. 土地改革的开展 B. 农业社会主义改造的进行

C. “一带一路”的实施 D. 家庭联产承包责任制的实行

8. 16世纪,原产于中国的茶叶传入美洲,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国,17世纪后期,原产于非洲的咖啡传入美洲。这说明( )

A. 亚历山大东征推动了东西方文化交流 B. 新航路开辟促进了物种交流

C. 张骞通西域开辟了东西方往来的通道 D. 郑和下西洋推动了中外交往

9. 19世纪60年代,美国爆发了内战,俄国进行了废除农奴制的改革,日本开展了明治维新。这一系列变革的根本推动因素是( )

A. 欧洲大学兴起 B. 拿破仑对外战争 C. 早期殖民扩张 D. 第一次工业革命

10. 1955-1961年,美国国务院数次邀请一些文化学者,出访欧洲和亚洲一些国家,希望利用他们的影响加强与盟国的联系;同一时期,苏联在一些东欧国家出版发行相关文艺作品,以增进苏联与东欧国家的关系。其背景是( )

A. “凡尔赛-华盛顿体系”的形成 B. 世界反法西斯同盟的建立

C. 美苏为首的两大集团冷战对峙 D. 世界多极化趋势的发展

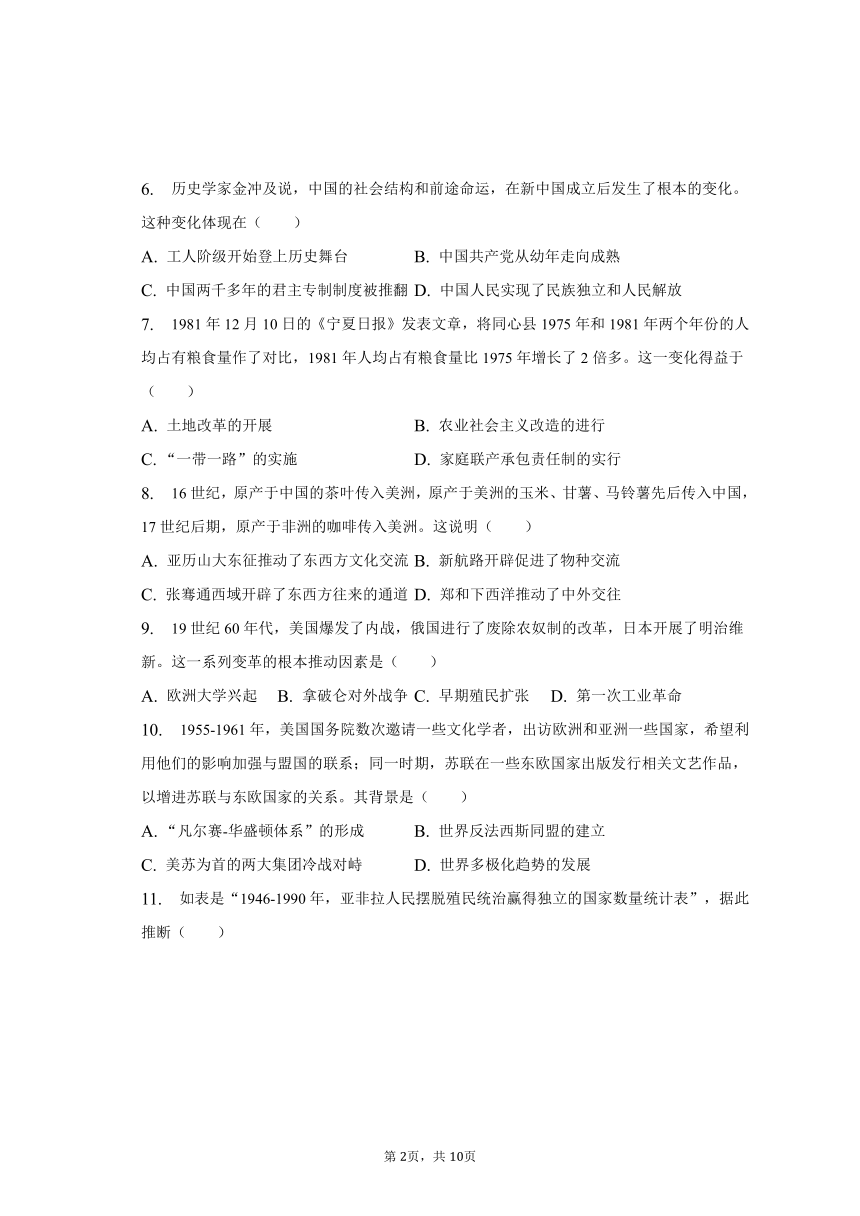

11. 如表是“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”,据此推断( )

时间

数量(个)

区域 1946-1960年 1961-1975年 1976-1990年

亚洲 15 9 1

非洲 23 23 4

拉丁美洲 0 5 5

A. 二战后社会保障制度建立和发展 B. 世界资本主义殖民体系逐渐崩溃

C. 二战后社会主义运动的蓬勃发展 D. 霸权主义威胁世界的和平与发展

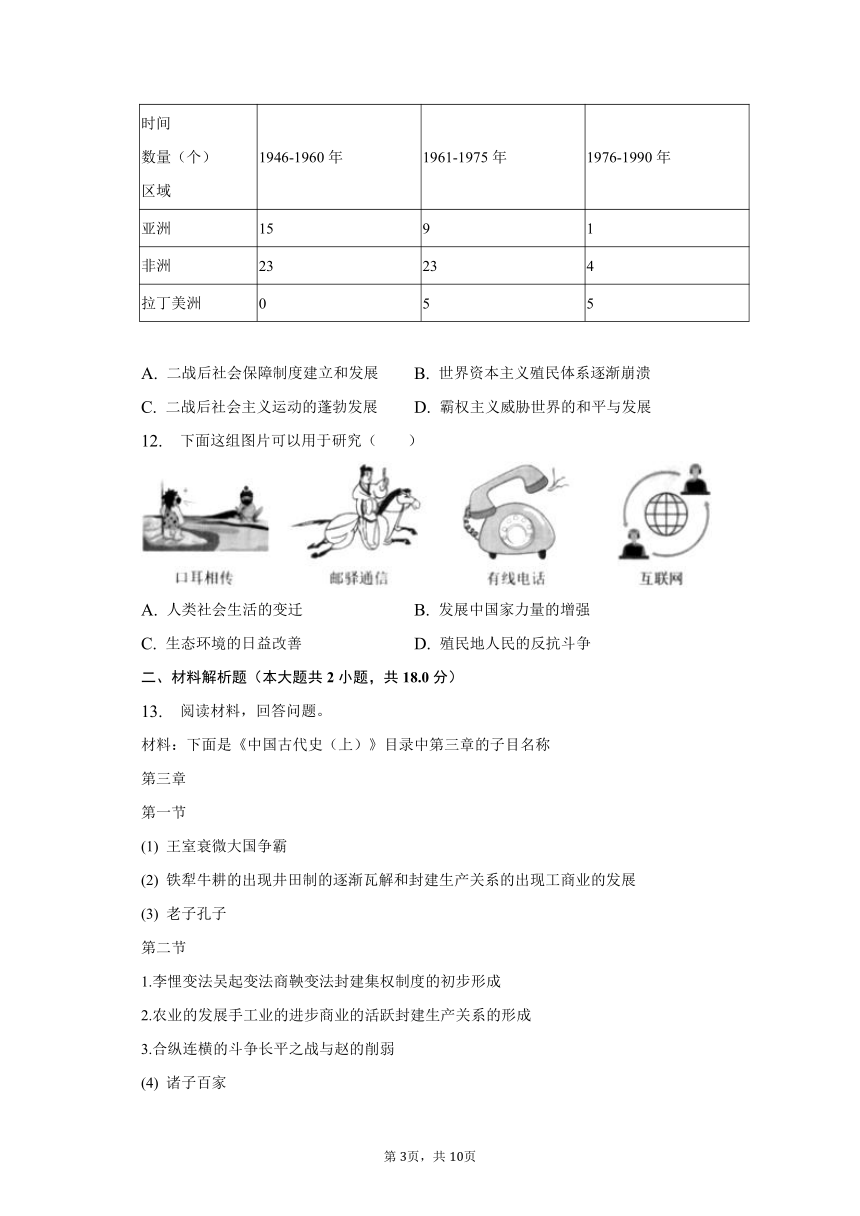

12. 下面这组图片可以用于研究( )

A. 人类社会生活的变迁 B. 发展中国家力量的增强

C. 生态环境的日益改善 D. 殖民地人民的反抗斗争

二、材料解析题(本大题共2小题,共18.0分)

13. 阅读材料,回答问题。

材料:下面是《中国古代史(上)》目录中第三章的子目名称

第三章

第一节

(1) 王室衰微大国争霸

(2) 铁犁牛耕的出现井田制的逐渐瓦解和封建生产关系的出现工商业的发展

(3) 老子孔子

第二节

1.李悝变法吴起变法商鞅变法封建集权制度的初步形成

2.农业的发展手工业的进步商业的活跃封建生产关系的形成

3.合纵连横的斗争长平之战与赵的削弱

(4) 诸子百家

——摘编自詹子庆《中国古代史(上)》

(1)依据材料并结合所学知识,简要归纳“第三章”所述历史时期中国社会的主要变化。

(2)请你为“第三章”确定一个主题名称。

14. 阅读材料,回答问题。

材料一:二十世纪俄国革命首先发生,马克思主义在俄国结出硕果,之后马克思主义几有风靡世界的势头。

——摘编自李大钊《我的马克思主义观》等

材料二:毛泽东在延安时花在哲学上的工夫,推动了“马克思主义的中国化”前进了一步。这个事实不仅仅关系到建设一个中国的革命的党的问题,而且意味着马克思主义可以从根本上变得适用于中国。

——摘编自费正清《伟大的中国革命(1800-1985)》

(1) 依据材料一并结合所学知识,指出“俄国革命”是哪一历史事件?并说明“结出硕果”指的是什么?

(2) 依据材料二并结合所学知识,简述新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献。

(3) 依据上述材料并结合所学知识,概括马克思主义与中、俄革命的关系。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】题干所给材料中“在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章)……而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。”可知,秦朝实行郡县制,郡县的长官由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层社会组织。这样,皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力;这说明地方政府直接听命于朝廷,故C符合题意;秦朝废除分封制,排除A;秦朝时期实行郡县制,地方服从中央,故“中央与地方组成政治联盟”表述错误,排除B;修筑了贯通全国的道路在材料中没有体现,排除D。

故选:C。

本题主要考查了秦朝的统治,解答本题需正确解读材料。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记秦朝的统治。

2.【答案】A

【解析】A.根据材料“唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。”可知,将诗歌创作引入科举考试,促进了诗歌的发展,唐朝是我国诗歌发展的黄金时期,A符合题意。

B.材料体现不出经济繁荣促进风气开放,排除B。

C.宋朝“重文轻武”促成文教发展,排除C。

D.材料没有涉及京剧,排除D。

故选:A。

本题考查唐朝科举制。

本题考查准确解读材料信息的能力,关键信息是“唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。”

3.【答案】B

【解析】结合所学可知,史料分为一手史料和二手史料,其中一手史料价值最高。南宋古沉船“南海Ⅰ号”的文物属于第一手史料,在研究宋代工商业发展中史料价值最高,B项正确;元朝脱脱等人所撰《宋史》、元末明初施耐庵著《水浒传》、大型历史主题纪录片《大宋王朝》都是后人研究的宋朝历史,属于二手资料,不如一手史料价值高,排除ACD。

故选:B。

本题主要考查了史料的分类与价值,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记史料的分类与价值。

4.【答案】B

【解析】“在体现地方改革的一篇文章中,有252条意见,认为不可行的有189条,认为可行的只有63条”表明维新变法阻力很大,这是维新变法失败的重要原因,B符合题意;材料未涉及社会性质的变化、民用工业的出现,AC排除;D与史实不符。

故选:B。

本题考查维新变法。了解维新变法的主要史实。

本题主要考查维新变法的相关内容,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

5.【答案】C

【解析】1943年艺术家古元根据自己在延安的见闻,创作的木刻版画《拥护咱们老百姓自己的军队》中,一位穿戴整齐的长者伸出双手紧紧握住迎上来的士兵,另一名士兵则双手捧合、欠身致意。长者身后跟随的是一支举着旗帜、扭着花鼓舞、赶着羊群骡马的欢快劳军队伍。这幅画表现了人民与军队的亲密关系,从侧面反映了敌后抗日武装壮大的原因,C项正确;北伐战争发生在1926——1927年,排除A项;工农红军长征胜利是在1936年,排除B项;东北抗日义勇军组建是在1931年九一八事变后,排除D项。

故选:C。

本题主要考查敌后抗日武装壮大的原因,“1943年”“拥护咱们老百姓自己的军队”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干图片的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记敌后抗日武装壮大的原因。

6.【答案】D

【解析】历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在中国人民实现了民族独立和人民解放。中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站起来了。故D符合题意;五四运动标志着工人阶级开始登上历史舞台,排除A;遵义会议标志着中国共产党从幼年走向成熟,排除B;辛亥革命标志着中国两千多年的君主专制制度被推翻,排除C。

故选:D。

本题考查新中国成立,掌握相关的基础知识。

本题考查新中国成立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映中国人民实现了民族独立和人民解放。

7.【答案】D

【解析】据题干内容“将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比1975年增长了2倍多”并结合所学可知,安徽凤阳县粮食生产三年跨了三大步。1978年十一届三中全会吹响了中国改革开放的号角,经济体制改革首先在安徽凤阳县取得突破性进展,在农村实行包产到户、包干到户的家庭联产承包责任制,使农民获得了生产和分配的自主权,大大提高了农民的劳动热情,解放了农村生产力,促进了农业生产,提高了粮食的产量,提高了农民的生活水平,D符合题意;土地改革的开展是1950年,排除A;农业社会主义改造的进行从1953年开始,排除B;“一带一路”的实施从2013年开始,排除C。

故选:D。

本题考查学生对家庭联产承包责任制相关知识的掌握;家庭联产承包责任制,大大提高了农民的劳动热情,解放了农村生产力。

本题考查学生对家庭联产承包责任制相关知识的掌握,重点识记家庭联产承包责任制的内容与影响。

8.【答案】B

【解析】16世纪,原产于中国的茶叶传入美洲,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国,17世纪后期,原产于非洲的咖啡传入美洲。这说明新航路开辟促进了物种交流。1492年哥伦布发现美洲,从此美洲的玉米、甘薯、马铃薯等传播到世界各地。故B符合题意;亚历山大东征发生在公元前4世纪,排除A;张骞通西域发生在公元前2世纪,排除B;郑和下西洋发生在1405-1433年,排除D。

故选:B。

本题考查新航路的开辟,掌握相关的基础知识。

本题考查新航路的开辟,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明新航路开辟促进了物种交流。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,第一次工业革命创造了巨大的生产力,促进了社会经济的快速发展,把人类带入“蒸汽时代”;同时第一次工业革命证明资本主义制度优越于封建制度,欧美日兴起改革和革命的热潮,纷纷摒弃旧制度,19世纪60年代,美国爆发了内战,俄国进行了废除农奴制的改革,日本开展了明治维新。故D符合题意;欧洲大学兴起于中世纪,拿破仑对外战争发生于19世纪初,早期殖民扩张开始于16-17世纪,时间不符,排除ABC。

故选:D。

本题主要考查了第一次工业革命以及影响,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记第一次工业革命以及影响。

10.【答案】C

【解析】根据“1955-1961年,美国国务院数次邀请一些文化学者,出访欧洲和亚洲一些国家,希望利用他们的影响加强与盟国的联系;同一时期,苏联在一些东欧国家出版发行相关文艺作品,以增进苏联与东欧国家的关系。”可知,材料反映了以美国为首的资本主义国家和以苏联为首的社会主义国家之间冷战对峙,C符合题意;“凡尔赛-华盛顿体系”形成于一战后,时间不符,排除A;1942年1月1日《联合国家宣言》的发表,标志着世界反法西斯同盟的建立,排除B;苏联解体,冷战结束后,世界朝多极化趋势的发展,排除D。

故选:C。

本题主要考查了美国的冷战政策与美苏争霸等史实,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记美国的冷战政策与美苏争霸等史实。

11.【答案】B

【解析】第二次世界大战后,民族解放运动空前高涨,席卷全球。殖民帝国纷纷瓦解,越来越多的亚非拉国家取得独立。据“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”可知,第二次世界大战后亚非拉国家的独立运动体现了世界资本主义殖民体系逐渐崩溃,B项正确;二战后社会保障制度主要出现在工业革命后的欧洲,“社会保障制度”与题干表格内容无关,排除A项;二战后的亚非拉国家的独立运动与“二战后社会主义运动的蓬勃发展”不符,排除C项;“霸权主义威胁世界的和平与发展”与“二战后社会主义运动的蓬勃发展”无关,排除D项。

故选:B。

本题主要考查世界资本主义殖民体系逐渐崩溃的相关史实,识读题干“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干表格的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记世界资本主义殖民体系逐渐崩溃的相关史实。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,人类之间的信息交流与互换,从最初的“口耳相传”到“邮驿通信”再到工业革命后的“有线电话”,最后到第三次科技革命后的“互联网”,人类的交流与沟通更加的方便和快捷,体现了人类社会生活的变迁;A符合题意;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,没有涉及发展中国家力量是否增强,排除B;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,无法得出“生态环境的日益改善”的结论,排除C;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,与殖民地人民的反抗斗争无关,排除D。

故选:A。

本题主要考查了人类社会生活的变迁,解题的关键是正确识读题干图片。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记人类社会生活的变迁。

13.【答案】【小题1】(1)依据材料并结合所学知识可知,“第三章”所述历史时期是春秋战国时期,当时中国社会的主要变化有经济方面,生产力水平提高,封建生产关系出现并形成。政治方面,周王室衰微,诸侯进行争霸兼并战争,各国变法,中央集权初步形成。思想文化方面,各种学说兴起,形成思想文化的繁荣局面。

(2)可以为“第三章”确定主题为春秋战国时期的社会变化。

故答案为:

(1)经济方面:生产力水平提高,封建生产关系出现并形成。政治方面:周王室衰微,诸侯进行争霸兼并战争,各国变法,中央集权初步形成。思想文化方面:各种学说兴起,形成思想文化的繁荣局面。

(2)春秋战国时期的社会变化。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题考查春秋争霸、战国纷争、商鞅变法、百家争鸣等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记春秋争霸、战国纷争、商鞅变法、百家争鸣等相关史实。

14.【答案】【小题1】十月革命。取得第一次社会主义革命的胜利,建立第一个无产阶级专政的国家。

【小题2】探索适合中国国情的革命道路,形成“工农武装割据”的理论;以毛泽东思想作为中国共产党的指导思想。(其他言之成理,符合史实即可)

【小题3】马克思主义指导中、俄革命实践;在中、俄革命实践中丰富和发展了马克思主义。

【解析】本题以二则文字材料为背景依托,主要考查了十月革命以及历史意义、新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献、马克思主义与中、俄革命的关系等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记十月革命以及历史意义、新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献、马克思主义与中、俄革命的关系等知识。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共12小题,共12.0分)

1. 在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A. 诸侯受命管理土地和人民 B. 中央与地方组成政治联盟

C. 地方政府直接听命于朝廷 D. 修筑了贯通全国的道路

2. 公元680年,唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。由此可见( )

A. 制度创新推动文化繁荣 B. 经济繁荣促进风气开放

C. 文教发展促成“重文轻武” D. 京剧创作丰富民众生活

3. 某兴趣小组探究“宋代工商业发展”,有下列资料可以参考,其中史料价值最高的是( )

A. 元朝脱脱等人所撰《宋史》 B. 南宋古沉船“南海Ⅰ号”的文物

C. 元末明初施耐庵著《水浒传》 D. 大型历史主题纪录片《大宋王朝》

4. 据《清实录》记载,1898年5月光绪帝将维新派人士的部分著作刊印,让京官对其可行不可行提出意见,以此测验官员对变法的态度,其中在体现地方改革的一篇文章中,有252条意见,认为不可行的有189条,认为可行的只有63条。这表明( )

A. 社会性质发生变化 B. 维新变法阻力很大

C. 近代民用工业出现 D. “实业救国”成为共识

5. 如图是1943年艺术家古元根据自己在延安的见闻,创作的木刻版画(局部)。该木刻版画(局部)从侧面反映了( )

A. 北伐战争胜利进军的原因

B. 工农红军长征胜利的原因

C. 敌后抗日武装壮大的原因

D. 东北抗日义勇军组建的原因

6. 历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在( )

A. 工人阶级开始登上历史舞台 B. 中国共产党从幼年走向成熟

C. 中国两千多年的君主专制制度被推翻 D. 中国人民实现了民族独立和人民解放

7. 1981年12月10日的《宁夏日报》发表文章,将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比1975年增长了2倍多。这一变化得益于( )

A. 土地改革的开展 B. 农业社会主义改造的进行

C. “一带一路”的实施 D. 家庭联产承包责任制的实行

8. 16世纪,原产于中国的茶叶传入美洲,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国,17世纪后期,原产于非洲的咖啡传入美洲。这说明( )

A. 亚历山大东征推动了东西方文化交流 B. 新航路开辟促进了物种交流

C. 张骞通西域开辟了东西方往来的通道 D. 郑和下西洋推动了中外交往

9. 19世纪60年代,美国爆发了内战,俄国进行了废除农奴制的改革,日本开展了明治维新。这一系列变革的根本推动因素是( )

A. 欧洲大学兴起 B. 拿破仑对外战争 C. 早期殖民扩张 D. 第一次工业革命

10. 1955-1961年,美国国务院数次邀请一些文化学者,出访欧洲和亚洲一些国家,希望利用他们的影响加强与盟国的联系;同一时期,苏联在一些东欧国家出版发行相关文艺作品,以增进苏联与东欧国家的关系。其背景是( )

A. “凡尔赛-华盛顿体系”的形成 B. 世界反法西斯同盟的建立

C. 美苏为首的两大集团冷战对峙 D. 世界多极化趋势的发展

11. 如表是“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”,据此推断( )

时间

数量(个)

区域 1946-1960年 1961-1975年 1976-1990年

亚洲 15 9 1

非洲 23 23 4

拉丁美洲 0 5 5

A. 二战后社会保障制度建立和发展 B. 世界资本主义殖民体系逐渐崩溃

C. 二战后社会主义运动的蓬勃发展 D. 霸权主义威胁世界的和平与发展

12. 下面这组图片可以用于研究( )

A. 人类社会生活的变迁 B. 发展中国家力量的增强

C. 生态环境的日益改善 D. 殖民地人民的反抗斗争

二、材料解析题(本大题共2小题,共18.0分)

13. 阅读材料,回答问题。

材料:下面是《中国古代史(上)》目录中第三章的子目名称

第三章

第一节

(1) 王室衰微大国争霸

(2) 铁犁牛耕的出现井田制的逐渐瓦解和封建生产关系的出现工商业的发展

(3) 老子孔子

第二节

1.李悝变法吴起变法商鞅变法封建集权制度的初步形成

2.农业的发展手工业的进步商业的活跃封建生产关系的形成

3.合纵连横的斗争长平之战与赵的削弱

(4) 诸子百家

——摘编自詹子庆《中国古代史(上)》

(1)依据材料并结合所学知识,简要归纳“第三章”所述历史时期中国社会的主要变化。

(2)请你为“第三章”确定一个主题名称。

14. 阅读材料,回答问题。

材料一:二十世纪俄国革命首先发生,马克思主义在俄国结出硕果,之后马克思主义几有风靡世界的势头。

——摘编自李大钊《我的马克思主义观》等

材料二:毛泽东在延安时花在哲学上的工夫,推动了“马克思主义的中国化”前进了一步。这个事实不仅仅关系到建设一个中国的革命的党的问题,而且意味着马克思主义可以从根本上变得适用于中国。

——摘编自费正清《伟大的中国革命(1800-1985)》

(1) 依据材料一并结合所学知识,指出“俄国革命”是哪一历史事件?并说明“结出硕果”指的是什么?

(2) 依据材料二并结合所学知识,简述新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献。

(3) 依据上述材料并结合所学知识,概括马克思主义与中、俄革命的关系。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】题干所给材料中“在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章)……而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。”可知,秦朝实行郡县制,郡县的长官由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层社会组织。这样,皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力;这说明地方政府直接听命于朝廷,故C符合题意;秦朝废除分封制,排除A;秦朝时期实行郡县制,地方服从中央,故“中央与地方组成政治联盟”表述错误,排除B;修筑了贯通全国的道路在材料中没有体现,排除D。

故选:C。

本题主要考查了秦朝的统治,解答本题需正确解读材料。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记秦朝的统治。

2.【答案】A

【解析】A.根据材料“唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。”可知,将诗歌创作引入科举考试,促进了诗歌的发展,唐朝是我国诗歌发展的黄金时期,A符合题意。

B.材料体现不出经济繁荣促进风气开放,排除B。

C.宋朝“重文轻武”促成文教发展,排除C。

D.材料没有涉及京剧,排除D。

故选:A。

本题考查唐朝科举制。

本题考查准确解读材料信息的能力,关键信息是“唐高宗颁布诏令,确认进士科考词科,将诗歌创作引入科举考试。从此,诗赋成为衡量才华的重要标准,更多的流行体裁,尤其是七言律诗,在宫廷受人瞩目。”

3.【答案】B

【解析】结合所学可知,史料分为一手史料和二手史料,其中一手史料价值最高。南宋古沉船“南海Ⅰ号”的文物属于第一手史料,在研究宋代工商业发展中史料价值最高,B项正确;元朝脱脱等人所撰《宋史》、元末明初施耐庵著《水浒传》、大型历史主题纪录片《大宋王朝》都是后人研究的宋朝历史,属于二手资料,不如一手史料价值高,排除ACD。

故选:B。

本题主要考查了史料的分类与价值,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记史料的分类与价值。

4.【答案】B

【解析】“在体现地方改革的一篇文章中,有252条意见,认为不可行的有189条,认为可行的只有63条”表明维新变法阻力很大,这是维新变法失败的重要原因,B符合题意;材料未涉及社会性质的变化、民用工业的出现,AC排除;D与史实不符。

故选:B。

本题考查维新变法。了解维新变法的主要史实。

本题主要考查维新变法的相关内容,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

5.【答案】C

【解析】1943年艺术家古元根据自己在延安的见闻,创作的木刻版画《拥护咱们老百姓自己的军队》中,一位穿戴整齐的长者伸出双手紧紧握住迎上来的士兵,另一名士兵则双手捧合、欠身致意。长者身后跟随的是一支举着旗帜、扭着花鼓舞、赶着羊群骡马的欢快劳军队伍。这幅画表现了人民与军队的亲密关系,从侧面反映了敌后抗日武装壮大的原因,C项正确;北伐战争发生在1926——1927年,排除A项;工农红军长征胜利是在1936年,排除B项;东北抗日义勇军组建是在1931年九一八事变后,排除D项。

故选:C。

本题主要考查敌后抗日武装壮大的原因,“1943年”“拥护咱们老百姓自己的军队”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干图片的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记敌后抗日武装壮大的原因。

6.【答案】D

【解析】历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在中国人民实现了民族独立和人民解放。中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站起来了。故D符合题意;五四运动标志着工人阶级开始登上历史舞台,排除A;遵义会议标志着中国共产党从幼年走向成熟,排除B;辛亥革命标志着中国两千多年的君主专制制度被推翻,排除C。

故选:D。

本题考查新中国成立,掌握相关的基础知识。

本题考查新中国成立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映中国人民实现了民族独立和人民解放。

7.【答案】D

【解析】据题干内容“将同心县1975年和1981年两个年份的人均占有粮食量作了对比,1981年人均占有粮食量比1975年增长了2倍多”并结合所学可知,安徽凤阳县粮食生产三年跨了三大步。1978年十一届三中全会吹响了中国改革开放的号角,经济体制改革首先在安徽凤阳县取得突破性进展,在农村实行包产到户、包干到户的家庭联产承包责任制,使农民获得了生产和分配的自主权,大大提高了农民的劳动热情,解放了农村生产力,促进了农业生产,提高了粮食的产量,提高了农民的生活水平,D符合题意;土地改革的开展是1950年,排除A;农业社会主义改造的进行从1953年开始,排除B;“一带一路”的实施从2013年开始,排除C。

故选:D。

本题考查学生对家庭联产承包责任制相关知识的掌握;家庭联产承包责任制,大大提高了农民的劳动热情,解放了农村生产力。

本题考查学生对家庭联产承包责任制相关知识的掌握,重点识记家庭联产承包责任制的内容与影响。

8.【答案】B

【解析】16世纪,原产于中国的茶叶传入美洲,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯先后传入中国,17世纪后期,原产于非洲的咖啡传入美洲。这说明新航路开辟促进了物种交流。1492年哥伦布发现美洲,从此美洲的玉米、甘薯、马铃薯等传播到世界各地。故B符合题意;亚历山大东征发生在公元前4世纪,排除A;张骞通西域发生在公元前2世纪,排除B;郑和下西洋发生在1405-1433年,排除D。

故选:B。

本题考查新航路的开辟,掌握相关的基础知识。

本题考查新航路的开辟,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明新航路开辟促进了物种交流。

9.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,第一次工业革命创造了巨大的生产力,促进了社会经济的快速发展,把人类带入“蒸汽时代”;同时第一次工业革命证明资本主义制度优越于封建制度,欧美日兴起改革和革命的热潮,纷纷摒弃旧制度,19世纪60年代,美国爆发了内战,俄国进行了废除农奴制的改革,日本开展了明治维新。故D符合题意;欧洲大学兴起于中世纪,拿破仑对外战争发生于19世纪初,早期殖民扩张开始于16-17世纪,时间不符,排除ABC。

故选:D。

本题主要考查了第一次工业革命以及影响,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记第一次工业革命以及影响。

10.【答案】C

【解析】根据“1955-1961年,美国国务院数次邀请一些文化学者,出访欧洲和亚洲一些国家,希望利用他们的影响加强与盟国的联系;同一时期,苏联在一些东欧国家出版发行相关文艺作品,以增进苏联与东欧国家的关系。”可知,材料反映了以美国为首的资本主义国家和以苏联为首的社会主义国家之间冷战对峙,C符合题意;“凡尔赛-华盛顿体系”形成于一战后,时间不符,排除A;1942年1月1日《联合国家宣言》的发表,标志着世界反法西斯同盟的建立,排除B;苏联解体,冷战结束后,世界朝多极化趋势的发展,排除D。

故选:C。

本题主要考查了美国的冷战政策与美苏争霸等史实,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记美国的冷战政策与美苏争霸等史实。

11.【答案】B

【解析】第二次世界大战后,民族解放运动空前高涨,席卷全球。殖民帝国纷纷瓦解,越来越多的亚非拉国家取得独立。据“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”可知,第二次世界大战后亚非拉国家的独立运动体现了世界资本主义殖民体系逐渐崩溃,B项正确;二战后社会保障制度主要出现在工业革命后的欧洲,“社会保障制度”与题干表格内容无关,排除A项;二战后的亚非拉国家的独立运动与“二战后社会主义运动的蓬勃发展”不符,排除C项;“霸权主义威胁世界的和平与发展”与“二战后社会主义运动的蓬勃发展”无关,排除D项。

故选:B。

本题主要考查世界资本主义殖民体系逐渐崩溃的相关史实,识读题干“1946-1990年,亚非拉人民摆脱殖民统治赢得独立的国家数量统计表”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干表格的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记世界资本主义殖民体系逐渐崩溃的相关史实。

12.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,人类之间的信息交流与互换,从最初的“口耳相传”到“邮驿通信”再到工业革命后的“有线电话”,最后到第三次科技革命后的“互联网”,人类的交流与沟通更加的方便和快捷,体现了人类社会生活的变迁;A符合题意;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,没有涉及发展中国家力量是否增强,排除B;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,无法得出“生态环境的日益改善”的结论,排除C;题干反映的是人类之间的沟通交流变化,与殖民地人民的反抗斗争无关,排除D。

故选:A。

本题主要考查了人类社会生活的变迁,解题的关键是正确识读题干图片。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记人类社会生活的变迁。

13.【答案】【小题1】(1)依据材料并结合所学知识可知,“第三章”所述历史时期是春秋战国时期,当时中国社会的主要变化有经济方面,生产力水平提高,封建生产关系出现并形成。政治方面,周王室衰微,诸侯进行争霸兼并战争,各国变法,中央集权初步形成。思想文化方面,各种学说兴起,形成思想文化的繁荣局面。

(2)可以为“第三章”确定主题为春秋战国时期的社会变化。

故答案为:

(1)经济方面:生产力水平提高,封建生产关系出现并形成。政治方面:周王室衰微,诸侯进行争霸兼并战争,各国变法,中央集权初步形成。思想文化方面:各种学说兴起,形成思想文化的繁荣局面。

(2)春秋战国时期的社会变化。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题考查春秋争霸、战国纷争、商鞅变法、百家争鸣等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记春秋争霸、战国纷争、商鞅变法、百家争鸣等相关史实。

14.【答案】【小题1】十月革命。取得第一次社会主义革命的胜利,建立第一个无产阶级专政的国家。

【小题2】探索适合中国国情的革命道路,形成“工农武装割据”的理论;以毛泽东思想作为中国共产党的指导思想。(其他言之成理,符合史实即可)

【小题3】马克思主义指导中、俄革命实践;在中、俄革命实践中丰富和发展了马克思主义。

【解析】本题以二则文字材料为背景依托,主要考查了十月革命以及历史意义、新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献、马克思主义与中、俄革命的关系等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记十月革命以及历史意义、新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在“马克思主义的中国化”上的主要贡献、马克思主义与中、俄革命的关系等知识。

第1页,共1页

同课章节目录