人教版必修2第20课从战时共产主义到斯大林模式(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第20课从战时共产主义到斯大林模式(共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-04 15:48:18 | ||

图片预览

文档简介

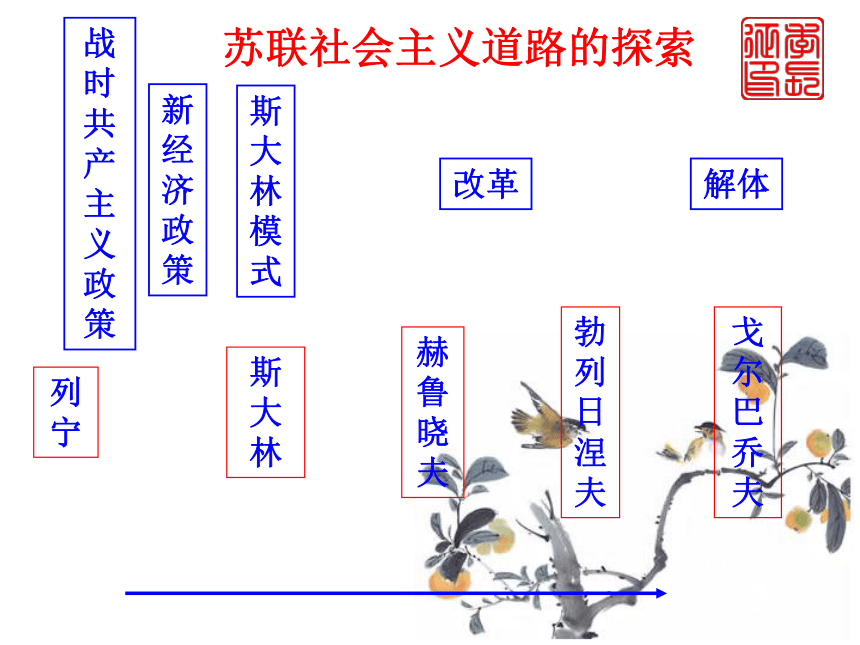

课件37张PPT。列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫战时共产主义政策新经济政策斯大林模式改革解体1917年

11月7日1991年

12月21日苏联社会主义道路的探索第20课 从“战时共产主义”

到“斯大林模式”一、“战时共产主义”政策1、背景 (1)国内:反革命势力猖獗,他们不甘心失败,想尽一切办法企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里.

(2)国际:帝国主义集团英法美日一方面派军队侵犯苏维埃俄国,一方面扶植俄国国内反革命力量,使内战更尖锐化和复杂化。

(3)粮食严重缺乏,经济极端贫困。阅读课本思考:

十月革命胜利后,苏维埃政府面临怎样的形势?我们把战时共产主义政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄

A.退出帝国主义战争 B.生产力水平落后

C.面临内部叛乱和外部干涉 D.遭遇旱灾,粮食匮乏苏俄进入艰苦的三年国内战争时期 (1918——1920)

2、目的: 集中全国的物力、财力,支持红军,战胜敌人

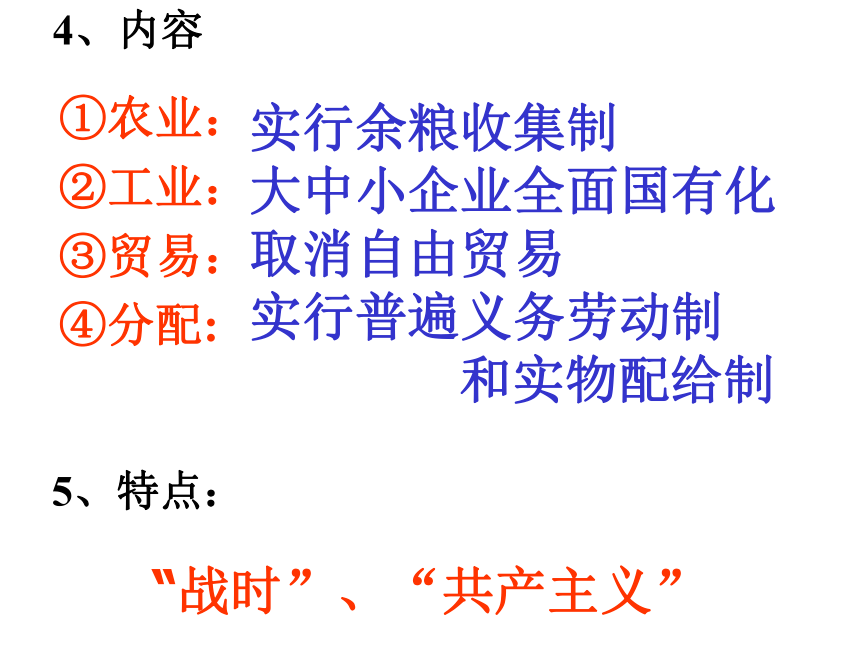

3、领域:经济领域 ①农业:

②工业:

③贸易:

④分配:4、内容 5、特点: “战时”、“共产主义”实行余粮收集制

大中小企业全面国有化

取消自由贸易

实行普遍义务劳动制

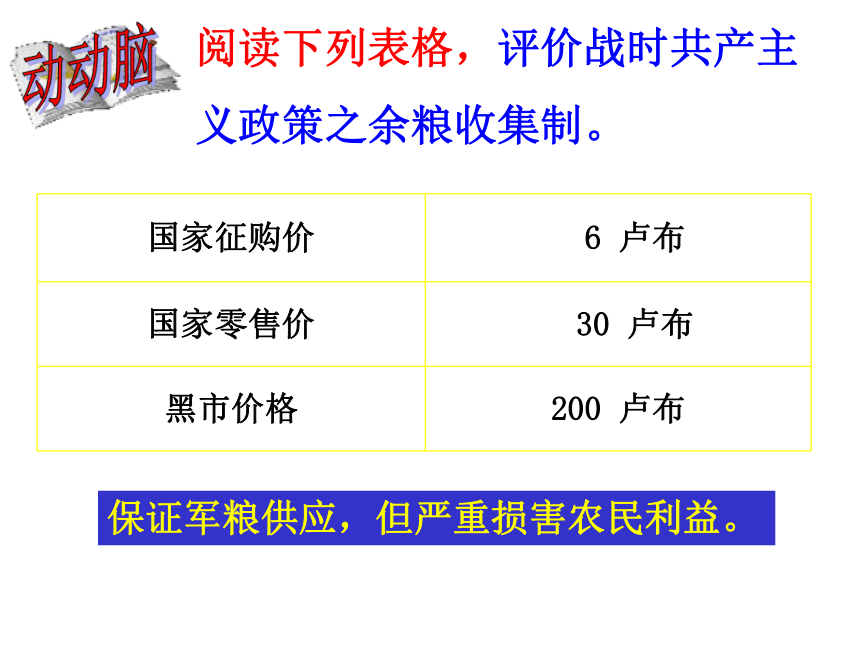

和实物配给制1919年俄国1普特(16.38千克)粮食的价格: 阅读下列表格,评价战时共产主

义政策之余粮收集制。保证军粮供应,但严重损害农民利益。动动脑《钢铁是怎样炼成的》保尔?柯察金冬尼娅 人最宝贵的是生命,这生命给予我们每个人只有一次。一个人的一生应该这样度过:当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样,在临终的时候,他可以说,我的整个鲜血和生命,都已经献给世界上最壮丽的事业,为全人类的解放而奋斗!6、评价(2)粉碎国内外敌人的武装进攻提供物质的保障,巩固了苏维埃政权。(3)为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。但实践证明它不是向社会主义过渡的正确道路(1)特殊条件下和特殊历史时期中,为了集中全国物力、财力,战胜敌人的一项特殊政策。(2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 二、新经济政策材料一:……最严重的事件是,作为彼得格勒门户的海军基地喀琅施塔得发生了反布尔什维克政府的兵变。这里的水兵大部分来自农村,十月革命中,曾作为布尔什维克党的支持力量发挥了重要作用。l921年初,他们出于对“战时共产主义”政策的强烈不满,在基地举事,提出“没有布尔什维克的苏维埃”的口号,夺取了当地政府的权力。材料二:正是这次兵变使列宁认识到,共产党的农业经济政策存在重大错误,必须果断地根本扭转。列宁当时告诉党:“农民曾经不得不去挽救国家,无报酬地缴纳余粮,但是它现在已经经受不住这样的重担”。阅读下列材料,思考:

1921年2月爆发的喀琅施塔得兵变,表明苏维埃俄国面临怎样的形势?读读想想1、背景(1)根本:战时共产主义政策的弊端引发了严重的经济和政治危机(2)直接:1921年海军基地兵变

1921年,俄共(布)“十大”召开,

《关于以实物税代替余粮收集制》的决议2、标志:3、内容(1)农业:粮食税代替余粮收集制

(2)工业:解除中小企业国有化

(3)贸易:恢复货币流通和商品交换

(4)分配:废除实物配给制

(1)粮食税减轻了农民的负担,提高了农民的生产积极性,从而缓解了政府和农民之间的矛盾,有利于巩固工农联盟,稳定了政治形势;

(2)工业方面的措施调动了企业生产积极性,促进了工业经济的恢复与发展;

(3)允许自由贸易使农民获得了扩大再生产的资金,促进了商品流通;

(4)按劳分配充分调动了人民群众的劳动热情,有利于国民经济的恢复与发展。4、实质 实质是在国家掌握主要的经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围内和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成分战胜资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制。比较两种政策的特点有什么不同?新:1.利用市场和商品货币的关系来进行社会主义建设。

2、实行以公有制为主体,多种所有制并存的所有制形式。新经济政策新在何处?1922年,农民契诃夫在完成了固定粮食税之后,把剩余粮食运到苏俄境内的一个集市上出售,结果应是

A、管理人员增加了他的税额

B、他被处以罚款

C、他只能售出其中一部分

D、行为合法,没有人干预追踪历史新经济政策和战时共产主义政策相比,主要“新”在

A、国家控制经济命脉

B、无产阶级掌握了国家政权

C、在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用市场和商品货币关系发展生产

D、建立起社会主义经济基础5、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 斯大林 1924年 列宁逝世后,代之

而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。三、“斯 大 林 模 式”三、“斯大林模式”1、形成背景(1)苏联的建立时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

加盟国家:俄罗斯、乌克兰 、白俄罗斯、南高加索(2)列宁逝世:1924年1月21日2、内容含义:是指苏联在20世纪二三十年代建设社会主义过程中,按照斯大林的规划所确立起来的高度集中的经济、政治体制及其运行机制。斯大林体制是俄国及苏联在特定的历史条件下的一种社会主义模式。农业集体化农业集体化优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金农业集体化2、内容优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金农业集体化实行单一的公有制,高度集中的计划经济2、内容3、特点高度集中的政治经济体制。4、评价(1)主要成就有:

开辟了计划经济体制和新型的工业化模式

①较短的时间里实现经济的快速发展。

②通过两个五年计划,迅速实现工业化,苏联成为工业强国

③苏联经济实力的迅速增长为后来取得反法西斯战争的胜利奠定物质基础。

斯大林模式是苏联对社会主义建设道路的探索和创新。这一模式在初期和战争时期曾发挥过积极作用。(2)斯大林模式的主要弊端表现在:

①经济上导致国民经济比例严重失调; 人民生活水平提高缓慢; 牺牲农民利益,农民生产积极性不高; 阻碍苏联经济的持续发展。

②政治上高度集权,破坏民主集中制,导致社会缺乏民主,造成个人的高度专权;干部职务终身制,对干部没有形成必要的监督;对斯大林个人崇拜盛行。

斯大林模式不是建设社会主义的唯一模式,不仅不适用于其他社会主义国家,而且成为以后苏联解体的一个重要原因。1、(2000全国33)新经济政策与战时共产主义政策在农业方面的共同点是( )

A、国家享有优先获得农民部分农产品的权利

B、农民自由支配交国家后剩余的农产品

C、禁止农产品自由贸易

D、在农村推广合作制A2、( 2002上海23)苏俄实行新经济政策的根本目的是( )

A、消除战时共产主义政策的不利影响

B、建立社会主义的经济基础

C、加强无产阶级对经济的指导

D、平息工人罢工和农民暴动B课堂练习3、以下对“斯大林模式”的叙述正确的是:

A、社会主义工业化的建成标志着“斯大林模式”创建

B、指社会主义工业化和农业集体化

C、一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式

D、是社会主义建设的唯一模式C4、苏联的工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位是在

A、“一五”计划完成后

B、 “二五”计划完成后

C、 “三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后B5、苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于( )

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村A

11月7日1991年

12月21日苏联社会主义道路的探索第20课 从“战时共产主义”

到“斯大林模式”一、“战时共产主义”政策1、背景 (1)国内:反革命势力猖獗,他们不甘心失败,想尽一切办法企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里.

(2)国际:帝国主义集团英法美日一方面派军队侵犯苏维埃俄国,一方面扶植俄国国内反革命力量,使内战更尖锐化和复杂化。

(3)粮食严重缺乏,经济极端贫困。阅读课本思考:

十月革命胜利后,苏维埃政府面临怎样的形势?我们把战时共产主义政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄

A.退出帝国主义战争 B.生产力水平落后

C.面临内部叛乱和外部干涉 D.遭遇旱灾,粮食匮乏苏俄进入艰苦的三年国内战争时期 (1918——1920)

2、目的: 集中全国的物力、财力,支持红军,战胜敌人

3、领域:经济领域 ①农业:

②工业:

③贸易:

④分配:4、内容 5、特点: “战时”、“共产主义”实行余粮收集制

大中小企业全面国有化

取消自由贸易

实行普遍义务劳动制

和实物配给制1919年俄国1普特(16.38千克)粮食的价格: 阅读下列表格,评价战时共产主

义政策之余粮收集制。保证军粮供应,但严重损害农民利益。动动脑《钢铁是怎样炼成的》保尔?柯察金冬尼娅 人最宝贵的是生命,这生命给予我们每个人只有一次。一个人的一生应该这样度过:当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样,在临终的时候,他可以说,我的整个鲜血和生命,都已经献给世界上最壮丽的事业,为全人类的解放而奋斗!6、评价(2)粉碎国内外敌人的武装进攻提供物质的保障,巩固了苏维埃政权。(3)为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。但实践证明它不是向社会主义过渡的正确道路(1)特殊条件下和特殊历史时期中,为了集中全国物力、财力,战胜敌人的一项特殊政策。(2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 二、新经济政策材料一:……最严重的事件是,作为彼得格勒门户的海军基地喀琅施塔得发生了反布尔什维克政府的兵变。这里的水兵大部分来自农村,十月革命中,曾作为布尔什维克党的支持力量发挥了重要作用。l921年初,他们出于对“战时共产主义”政策的强烈不满,在基地举事,提出“没有布尔什维克的苏维埃”的口号,夺取了当地政府的权力。材料二:正是这次兵变使列宁认识到,共产党的农业经济政策存在重大错误,必须果断地根本扭转。列宁当时告诉党:“农民曾经不得不去挽救国家,无报酬地缴纳余粮,但是它现在已经经受不住这样的重担”。阅读下列材料,思考:

1921年2月爆发的喀琅施塔得兵变,表明苏维埃俄国面临怎样的形势?读读想想1、背景(1)根本:战时共产主义政策的弊端引发了严重的经济和政治危机(2)直接:1921年海军基地兵变

1921年,俄共(布)“十大”召开,

《关于以实物税代替余粮收集制》的决议2、标志:3、内容(1)农业:粮食税代替余粮收集制

(2)工业:解除中小企业国有化

(3)贸易:恢复货币流通和商品交换

(4)分配:废除实物配给制

(1)粮食税减轻了农民的负担,提高了农民的生产积极性,从而缓解了政府和农民之间的矛盾,有利于巩固工农联盟,稳定了政治形势;

(2)工业方面的措施调动了企业生产积极性,促进了工业经济的恢复与发展;

(3)允许自由贸易使农民获得了扩大再生产的资金,促进了商品流通;

(4)按劳分配充分调动了人民群众的劳动热情,有利于国民经济的恢复与发展。4、实质 实质是在国家掌握主要的经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围内和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成分战胜资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制。比较两种政策的特点有什么不同?新:1.利用市场和商品货币的关系来进行社会主义建设。

2、实行以公有制为主体,多种所有制并存的所有制形式。新经济政策新在何处?1922年,农民契诃夫在完成了固定粮食税之后,把剩余粮食运到苏俄境内的一个集市上出售,结果应是

A、管理人员增加了他的税额

B、他被处以罚款

C、他只能售出其中一部分

D、行为合法,没有人干预追踪历史新经济政策和战时共产主义政策相比,主要“新”在

A、国家控制经济命脉

B、无产阶级掌握了国家政权

C、在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用市场和商品货币关系发展生产

D、建立起社会主义经济基础5、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 斯大林 1924年 列宁逝世后,代之

而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。三、“斯 大 林 模 式”三、“斯大林模式”1、形成背景(1)苏联的建立时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

加盟国家:俄罗斯、乌克兰 、白俄罗斯、南高加索(2)列宁逝世:1924年1月21日2、内容含义:是指苏联在20世纪二三十年代建设社会主义过程中,按照斯大林的规划所确立起来的高度集中的经济、政治体制及其运行机制。斯大林体制是俄国及苏联在特定的历史条件下的一种社会主义模式。农业集体化农业集体化优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金农业集体化2、内容优先发展重工业,由农业、轻工业为重工业发展提供资金农业集体化实行单一的公有制,高度集中的计划经济2、内容3、特点高度集中的政治经济体制。4、评价(1)主要成就有:

开辟了计划经济体制和新型的工业化模式

①较短的时间里实现经济的快速发展。

②通过两个五年计划,迅速实现工业化,苏联成为工业强国

③苏联经济实力的迅速增长为后来取得反法西斯战争的胜利奠定物质基础。

斯大林模式是苏联对社会主义建设道路的探索和创新。这一模式在初期和战争时期曾发挥过积极作用。(2)斯大林模式的主要弊端表现在:

①经济上导致国民经济比例严重失调; 人民生活水平提高缓慢; 牺牲农民利益,农民生产积极性不高; 阻碍苏联经济的持续发展。

②政治上高度集权,破坏民主集中制,导致社会缺乏民主,造成个人的高度专权;干部职务终身制,对干部没有形成必要的监督;对斯大林个人崇拜盛行。

斯大林模式不是建设社会主义的唯一模式,不仅不适用于其他社会主义国家,而且成为以后苏联解体的一个重要原因。1、(2000全国33)新经济政策与战时共产主义政策在农业方面的共同点是( )

A、国家享有优先获得农民部分农产品的权利

B、农民自由支配交国家后剩余的农产品

C、禁止农产品自由贸易

D、在农村推广合作制A2、( 2002上海23)苏俄实行新经济政策的根本目的是( )

A、消除战时共产主义政策的不利影响

B、建立社会主义的经济基础

C、加强无产阶级对经济的指导

D、平息工人罢工和农民暴动B课堂练习3、以下对“斯大林模式”的叙述正确的是:

A、社会主义工业化的建成标志着“斯大林模式”创建

B、指社会主义工业化和农业集体化

C、一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式

D、是社会主义建设的唯一模式C4、苏联的工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位是在

A、“一五”计划完成后

B、 “二五”计划完成后

C、 “三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后B5、苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于( )

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村A

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势