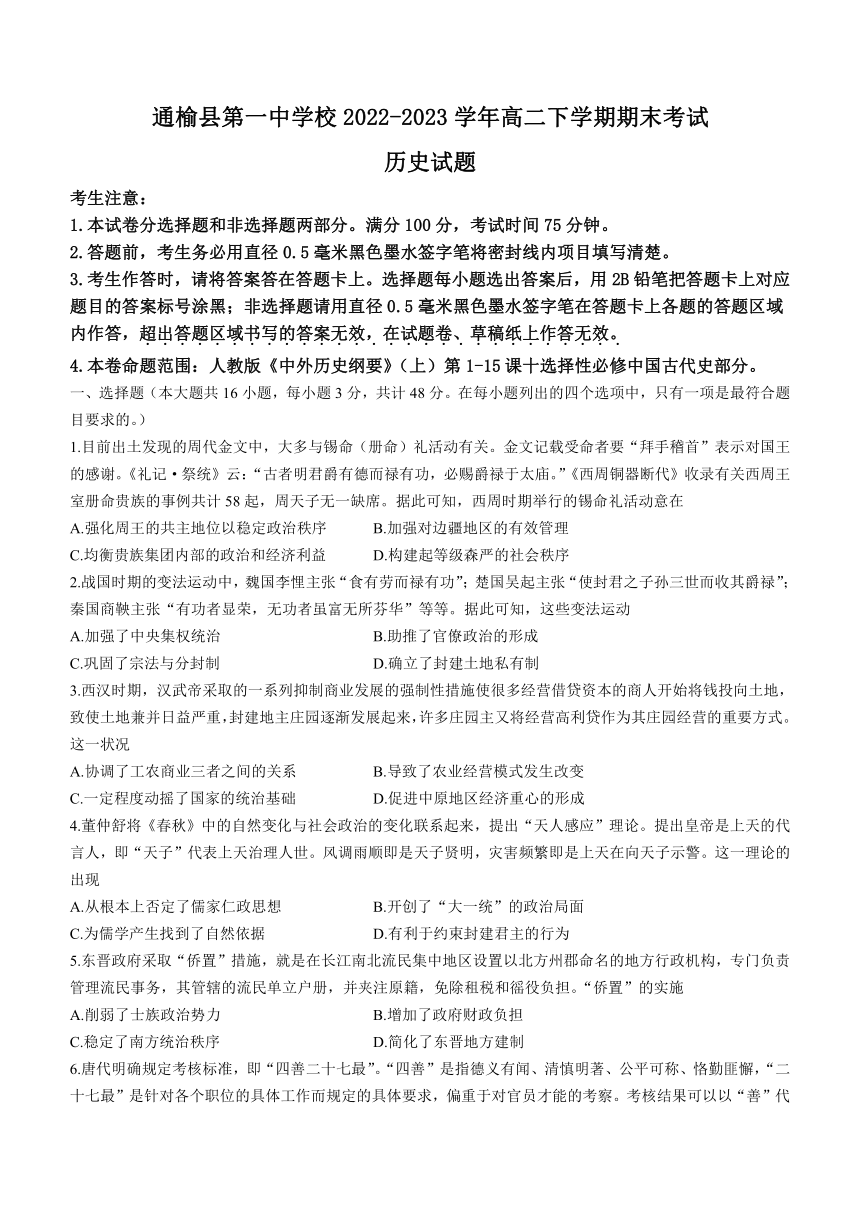

吉林省白城市通榆县第一中学校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省白城市通榆县第一中学校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 54.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 17:31:36 | ||

图片预览

文档简介

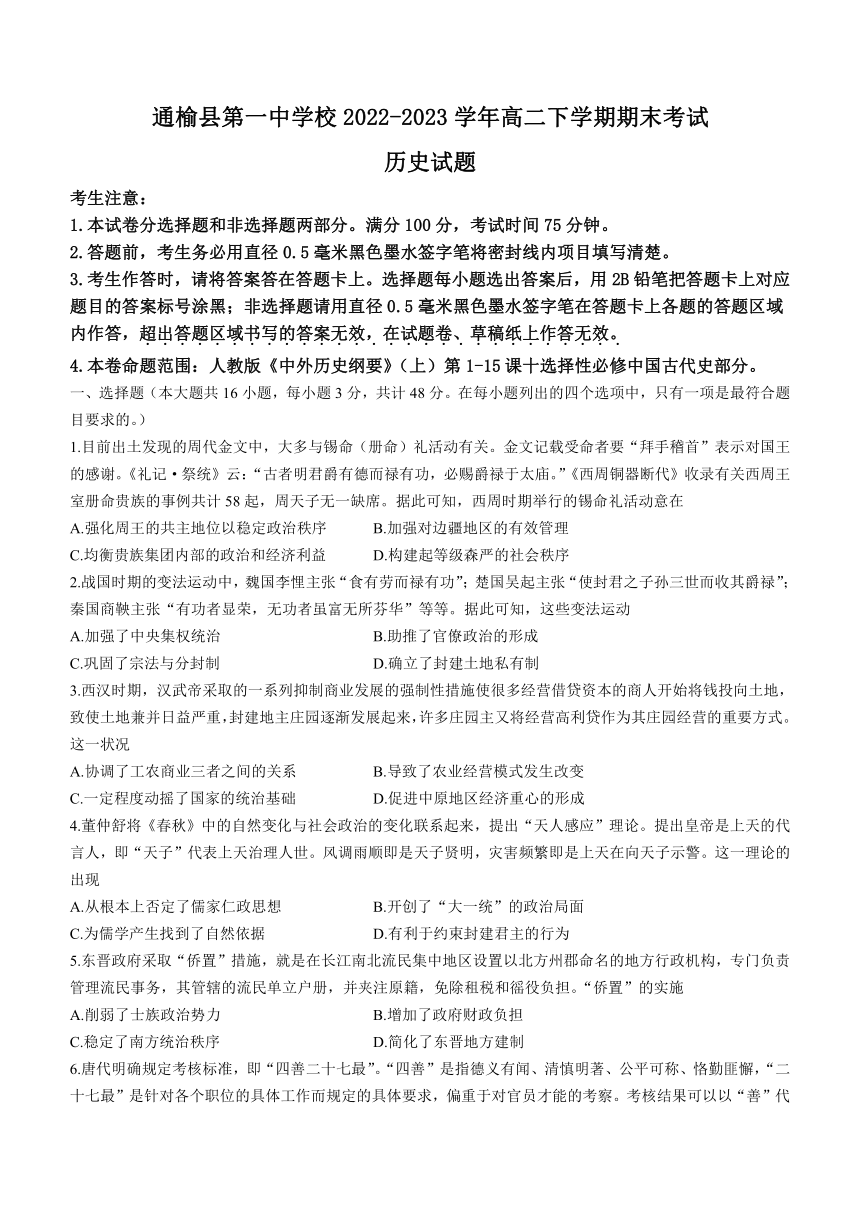

通榆县第一中学校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第1-15课十选择性必修中国古代史部分。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.目前出土发现的周代金文中,大多与锡命(册命)礼活动有关。金文记载受命者要“拜手稽首”表示对国王的感谢。《礼记·祭统》云:“古者明君爵有德而禄有功,必赐爵禄于太庙。”《西周铜器断代》收录有关西周王室册命贵族的事例共计58起,周天子无一缺席。据此可知,西周时期举行的锡命礼活动意在

A.强化周王的共主地位以稳定政治秩序 B.加强对边疆地区的有效管理

C.均衡贵族集团内部的政治和经济利益 D.构建起等级森严的社会秩序

2.战国时期的变法运动中,魏国李悝主张“食有劳而禄有功”;楚国吴起主张“使封君之子孙三世而收其爵禄”;秦国商鞅主张“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”等等。据此可知,这些变法运动

A.加强了中央集权统治 B.助推了官僚政治的形成

C.巩固了宗法与分封制 D.确立了封建土地私有制

3.西汉时期,汉武帝采取的一系列抑制商业发展的强制性措施使很多经营借贷资本的商人开始将钱投向土地,致使土地兼并日益严重,封建地主庄园逐渐发展起来,许多庄园主又将经营高利贷作为其庄园经营的重要方式。这一状况

A.协调了工农商业三者之间的关系 B.导致了农业经营模式发生改变

C.一定程度动摇了国家的统治基础 D.促进中原地区经济重心的形成

4.董仲舒将《春秋》中的自然变化与社会政治的变化联系起来,提出“天人感应”理论。提出皇帝是上天的代言人,即“天子”代表上天治理人世。风调雨顺即是天子贤明,灾害频繁即是上天在向天子示警。这一理论的出现

A.从根本上否定了儒家仁政思想 B.开创了“大一统”的政治局面

C.为儒学产生找到了自然依据 D.有利于约束封建君主的行为

5.东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

6.唐代明确规定考核标准,即“四善二十七最”。“四善”是指德义有闻、清慎明著、公平可称、恪勤匪懈,“二十七最”是针对各个职位的具体工作而规定的具体要求,偏重于对官员才能的考察。考核结果可以以“善”代“最”,并以“一最四善”为最上等。据此可知,唐代官员的考核

A.标准严格,注重民意 B.德才兼备,以德为先

C.奖廉惩贪,赏罚分明 D.任人唯贤,隆礼重法

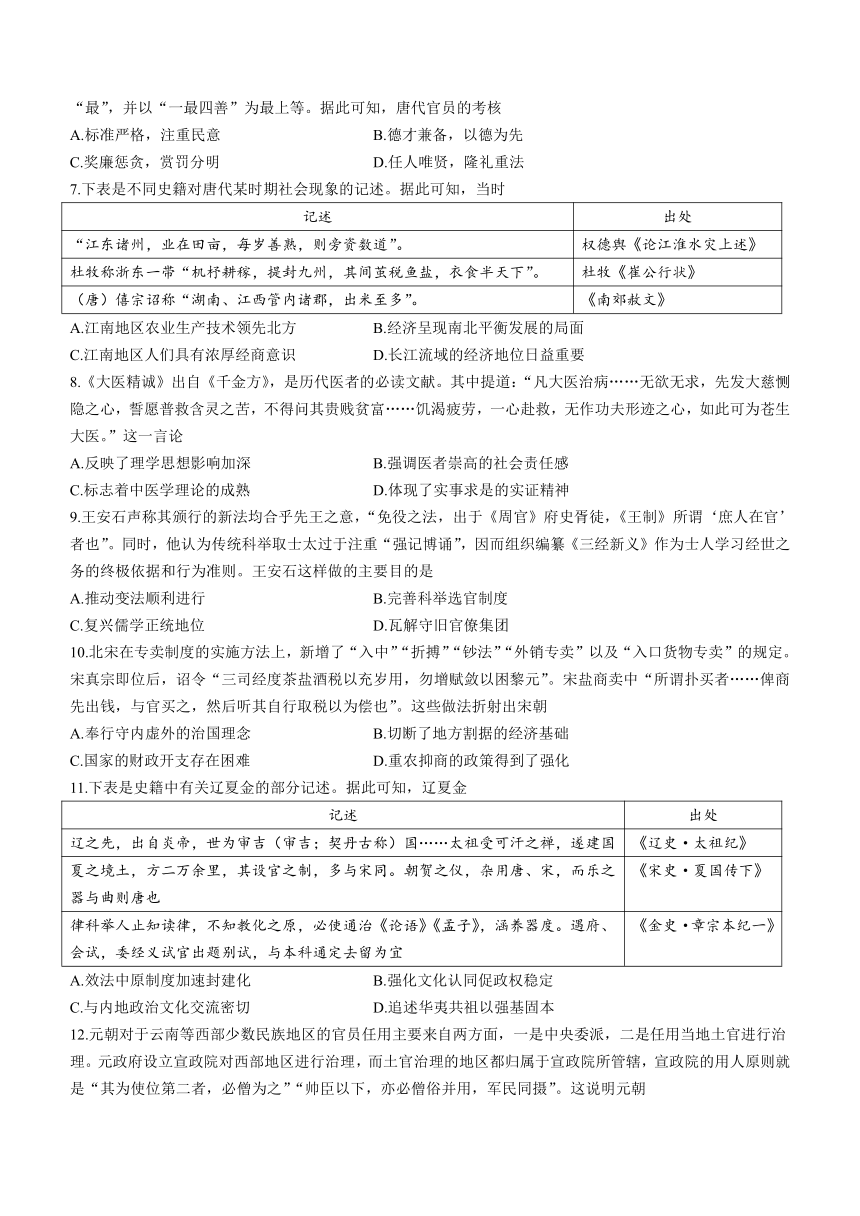

7.下表是不同史籍对唐代某时期社会现象的记述。据此可知,当时

记述 出处

“江东诸州,业在田亩,每岁善熟,则旁资数道”。 权德舆《论江淮水灾上述》

杜牧称浙东一带“机杼耕稼,提封九州,其间茧税鱼盐,衣食半天下”。 杜牧《崔公行状》

(唐)僖宗诏称“湖南、江西管内诸郡,出米至多”。 《南郊赦文》

A.江南地区农业生产技术领先北方 B.经济呈现南北平衡发展的局面

C.江南地区人们具有浓厚经商意识 D.长江流域的经济地位日益重要

8.《大医精诚》出自《千金方》,是历代医者的必读文献。其中提道:“凡大医治病……无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,不得问其贵贱贫富……饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心,如此可为苍生大医。”这一言论

A.反映了理学思想影响加深 B.强调医者崇高的社会责任感

C.标志着中医学理论的成熟 D.体现了实事求是的实证精神

9.王安石声称其颁行的新法均合乎先王之意,“免役之法,出于《周官》府史胥徒,《王制》所谓‘庶人在官’者也”。同时,他认为传统科举取士太过于注重“强记博诵”,因而组织编纂《三经新义》作为士人学习经世之务的终极依据和行为准则。王安石这样做的主要目的是

A.推动变法顺利进行 B.完善科举选官制度

C.复兴儒学正统地位 D.瓦解守旧官僚集团

10.北宋在专卖制度的实施方法上,新增了“入中”“折搏”“钞法”“外销专卖”以及“入口货物专卖”的规定。宋真宗即位后,诏令“三司经度茶盐酒税以充岁用,勿增赋敛以困黎元”。宋盐商卖中“所谓扑买者……俾商先出钱,与官买之,然后听其自行取税以为偿也”。这些做法折射出宋朝

A.奉行守内虚外的治国理念 B.切断了地方割据的经济基础

C.国家的财政开支存在困难 D.重农抑商的政策得到了强化

11.下表是史籍中有关辽夏金的部分记述。据此可知,辽夏金

记述 出处

辽之先,出自炎帝,世为审吉(审吉;契丹古称)国……太祖受可汗之禅,遂建国 《辽史·太祖纪》

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也 《宋史·夏国传下》

律科举人止知读律,不知教化之原,必使通治《论语》《孟子》,涵养器度。遇府、会试,委经义试官出题别试,与本科通定去留为宜 《金史·章宗本纪一》

A.效法中原制度加速封建化 B.强化文化认同促政权稳定

C.与内地政治文化交流密切 D.追述华夷共祖以强基固本

12.元朝对于云南等西部少数民族地区的官员任用主要来自两方面,一是中央委派,二是任用当地土官进行治理。元政府设立宣政院对西部地区进行治理,而土官治理的地区都归属于宣政院所管辖,宣政院的用人原则就是“其为使位第二者,必僧为之”“帅臣以下,亦必僧俗并用,军民同摄”。这说明元朝

A.中央政府权威大为加强 B.十分注重发挥少数民族的积极性

C.云南归中书省直接管辖 D.治理边地原则性与灵活性相结合

13.下表所示为中国古代不同时期的一些重要法律条文。这些法律条文表明中国

出处 法律条文

汉简《二年律令·告律》 “子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市”

《唐律疏议·斗讼律》 “告祖父母、父母者,绞”

《大明律》 “弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”

A.专制皇权得到明显加强 B.法律制度的随意性较强

C.司法审判渗透儒家伦理 D.地方司法权力受到制约

14.明太祖令各府、州、县于乡里特设“申明亭”,亭里张挂板榜,定期张贴法律律条、朝廷文告,以及公布本地犯有罪错人员的姓名及其罪错内容,并且由民间推举本地“年高有德”之人在申明亭主持调解民间轻微纠纷。据此可知,明代“申明亭”的设立

A.表明宗族势力强化了国家政权管理 B.为地方秩序稳定提供了重要保障

C.说明士绅是对地方政权的有效补充 D.折射出国家对基层的控制力减弱

15.下表是清朝地方志中关于玉米种植情况的记载(部分)。这表明清朝

内容

“徽州山多地少,棚民(闽浙等地的流民)租垦山场由来已久……棚民亦因垦地成熟后,布种苞芦(玉米)”

(乾隆年间)“山民、棚民自赣、粤等省到闽北者骤增。焚山而植,拙根株而种苞谷(玉米)”

“玉蜀黍,一名苞谷,州境初无是种,有山左种薯者于嘉庆中携来数粒,种园圃中,土人始得其种,愈种愈多,居然大田之稼矣”

A.洲际物种交流较为频繁 B.流民加剧了清政府的统治危机

C.玉米成为主要经济作物 D.移民推动了玉米的传播和种植

16.李贽认为,“夫道者,路也,不止一途”,提倡每个人“就其力之所能为,与心之所欲为……则千万其人者,各得其人者,各得其千万人之心……天地之所以因材而笃也,所谓万物并育而不相害也。”李贽的这一观点

A.彰显了发展个性的愿望 B.摆脱了传统思想的束缚

C.强调万物存在对立统一 D.阐明因材施教的重要性

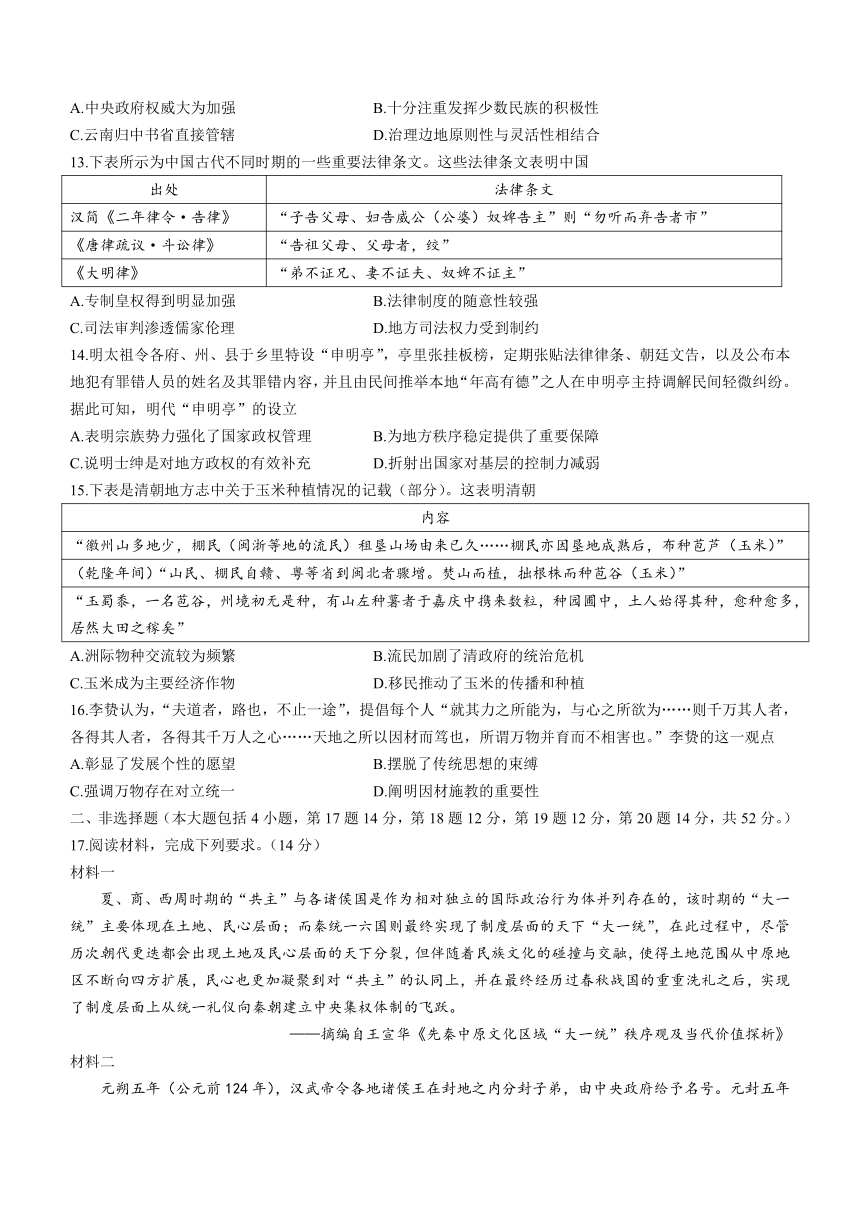

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题12分,第20题14分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

夏、商、西周时期的“共主”与各诸侯国是作为相对独立的国际政治行为体并列存在的,该时期的“大一统”主要体现在土地、民心层面;而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下“大一统”,在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与交融,使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对“共主”的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后,实现了制度层面上从统一礼仪向秦朝建立中央集权体制的飞跃。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料二

元朔五年(公元前124年),汉武帝令各地诸侯王在封地之内分封子弟,由中央政府给予名号。元封五年(公元前106年),汉武帝划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王……汉武帝采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。武帝时期,中央政府在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)根据材料一,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝治理国家的主要措施,并分析这些措施的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

1986年,在阿斯塔那古墓群发掘中,出土高昌国和平元年(西魏大统十七年,551)的叠布(即棉布)借贷契约,借贷量达60匹之多。在1975年春,新疆维吾尔自治区博物馆考古队对哈拉和卓古墓群十六国至唐西州时期51座墓葬的发掘中,出土一件“蓝棉布,出土物似为一件棉衫裙,内有絮棉,已糟朽成粉状”。在1995年10月中日尼雅遗址联合考察队对新发现的一处墓地发掘中,出土一件宽5厘米、长7.5厘米的棉布方巾,墓地年代属于魏晋前凉时期。

——摘编自新疆考古发掘简报等

材料二

松江乌泥泾的棉纺织业在宋元之际还处于“厥功甚艰”的初级阶段。黄道婆返乡后教民织布,“未几,被更乌泾,名天下,仰食者千余家”。至元十九年,元廷规定税粮可“折输绵绢杂物”,元二十六年四月,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木绵提举司,责民岁输木绵十万匹,以都提举司总之”。朝廷还经常和市棉布等物,赈济北方部民。由于棉纱和棉布的生产量越来越大,所以,在天历元年全国科差总数中,征收的绵和布就分别达72015斤和211223匹。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对魏晋至唐时期棉花在新疆的传播作出合理的历史解释。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出元代棉纺织业迅速发展的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

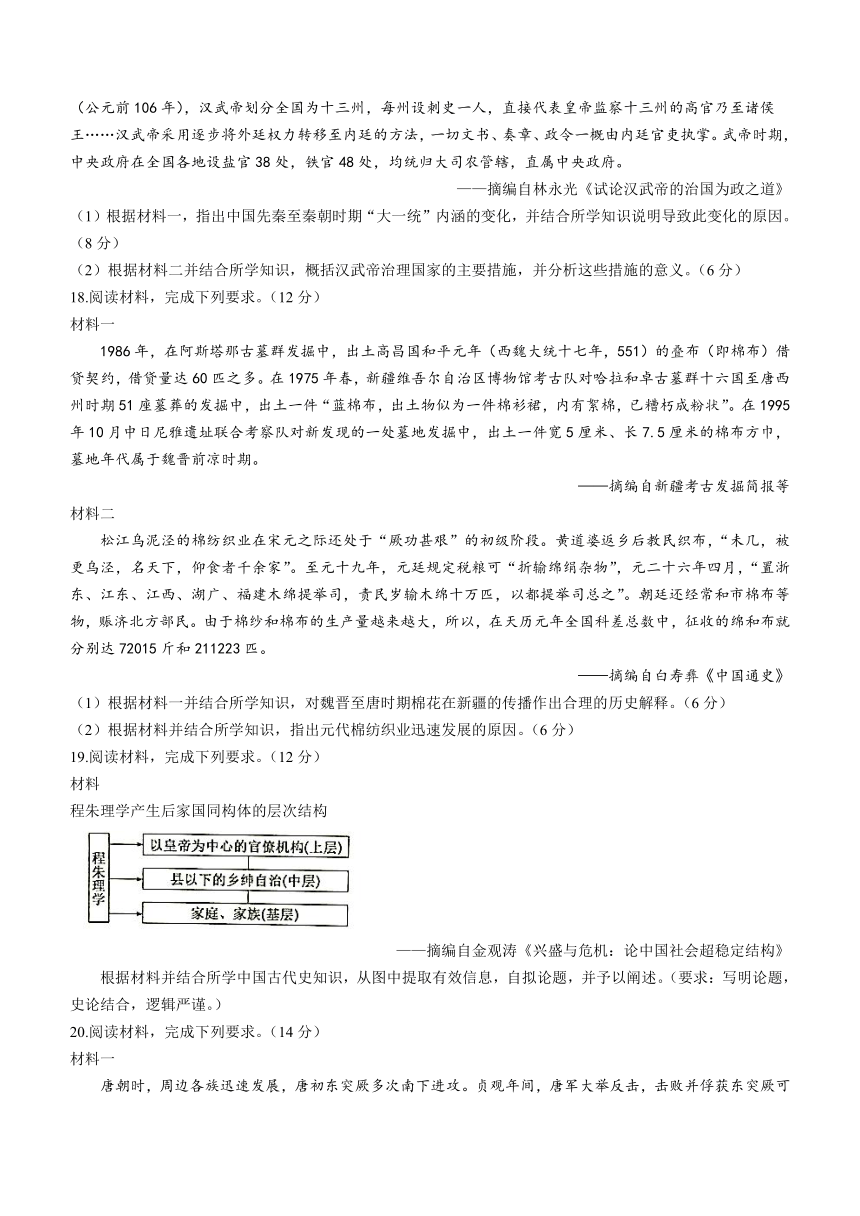

材料

程朱理学产生后家国同构体的层次结构

——摘编自金观涛《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》

根据材料并结合所学中国古代史知识,从图中提取有效信息,自拟论题,并予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,逻辑严谨。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

唐朝时,周边各族迅速发展,唐初东突厥多次南下进攻。贞观年间,唐军大举反击,击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡。唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来,唐玄宗册封其首领为渤海郡王。唐代吸收前代的经验,在归顺的边疆少数民族地区创建都护府与羁縻州,以本族首领为都督、刺史,并得以世袭。吐蕃也模仿唐朝制度,设置各级官员,委任官吏,还多次遣使向唐朝求婚,文成公主和金城公主先后嫁给吐蕃赞普。唐穆宗时与吐蕃会盟,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作”。

材料二

清廷在对边疆地区管理时,凡军国大权,以及制定法律、机构配置、军队部署、民族上层分子的封赏爵禄,都需要经过中央政府的认可。至于征收赋税、摊派徭役等地方性管理事务,都由各所在民族头领或官员自行处理或支配。清政府根据边疆地区各民族之间的历史传统和信仰习惯的差别,采取不同的行政管理方式。东北诸民族与满族关系密切,清政府多采取八旗制形式;蒙族则用盟旗制,维吾尔族仍沿袭伯克制,西藏则以噶厦治政,西南等地区的少数民族实行土司制等。不仅如此,清朝统治者还对各民族的头领人物都竭力加以优待,同时采用分而治之的方式加以防范。

——以上材料均摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出唐朝稳定边疆的方式,并概括清朝边疆施政的特点。(8分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代边疆治理对中华文明发展的影响。(6分)

通榆县第一中学校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题

参考答案、提示及评分细则

1. A 考查分封制。根据材料“大多与锡命(册命)礼活动有关”“拜手稽首”“必赐爵禄于太庙”“周王室册命贵族的事例共计58起,周天子无一缺席”等信息并结合所学知识可知,西周时期举行的锡命礼活动意在加强周王室的共主地位以稳定统治秩序,故选A项。其他选项并不是材料反映的主旨,故排除。

2. B 考查商周时期的政治制度。材料表明,战国时期的变法革新运动使贵族特权受到了限制,而士人则以其才学智能进入到政治领域,成为官僚。可见这些改革为官僚政治形成创造了条件,故选B项。秦统一全国后建立了中央集权统治,故排除A项;春秋时期宗法分封体制已经伴随着生产力的发展和王室衰微逐渐解体,故排除C项;井田制瓦解,封建土地私有制开始确立,且这不符合材料的主旨,故排除D项。

3. C 考查汉代经济。根据材料并结合所学知识可知,汉武帝时期采取了算缗告缗、均输平准、征收赊贷税等一系列抑制商业发展的措施,这些强制性措施让很多经营借贷资本的人认识到,经营工商末业虽然一本万利,但是有太多的不确定性,风险很大。而且在汉武帝将盐铁等暴利行业设为官方垄断之后,可供投资的选择比之前也少了很多,于是,越来越多的借贷资本开始将钱投向土地,致使土地兼并日益严重,封建地主庄园逐渐发展起来,这在一定程度上动摇了汉朝的统治基础,故选C项。A项是对材料的误读,故排除;中国古代农业经营模式一直是男耕女织的小农经济,B项说法错误,故排除;中原地区经济重心在西汉以前就已形成,故排除D项。

4. D 考查董仲舒的“天人感应”思想。根据材料并结合所学知识可知,董仲舒的“天人感应”思想有利于约束君主的行为,故D项正确。其他三项均与材料主旨不符,故排除。

5. C 考查东晋时期北民南迁。从材料信息看,随着北方大量人口南迁,东晋政府实施了“侨置”措施,加强对南下人口的管理和控制,这样有利于南方统治秩序的稳定,故选C项。东晋时士族势力得到强化,且该措施并未削弱士族政治势力,排除A项;该措施加强了户籍管理,增加了政府的财政收入,排除B项;“侨置”的实施,是变更了东晋的地方建制,不是简化东汉地方建制,排除D项。

6. B 考查唐朝对官员的考核。根据材料“德意有闻、清慎明著……”“偏重对官员才能的考察”“可以以‘善’代‘最’”等信息并结合所学知识可知,这体现了唐朝对官员的考核具有“德才兼备,以德为先”的特点,故选B项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

7. D 考查唐朝经济。据材料中“江东诸州……旁资数道”浙东一带“……衣食半天下”“湖南、江西管内诸郡,出米至多”等信息可知,当时长江流域成为全国粮食主产区和商品粮基地,故D项正确。从材料中不能得出A、C两项结论,故排除;材料中没有体现南北方经济对比的信息,故B项错误。

8. B 考查唐朝科技发展。据材料可知,大医的标准是“无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,不得问其贵贱贫富”,这强调医者崇高的社会责任感,故选B项。《千金方》是唐代著名医学家孙思邈的代表作,理学是宋代才出现的,排除A项;奠定中医学理论基础的是《黄帝内经》《伤寒杂病论》,《千金方》是中医学实践层面的著作,被誉为中国最早的临床百科全书,排除C项;材料强调的是医者崇高的社会责任感,而不是实事求是的实证精神,排除D项。

9. A 考查王安石变法。根据材料“颁行的新法均合乎先王之意”“因而组织编纂《三经新义》,作为士人学习经世之务的终极依据和行为准则”等信息并结合所学知识可知,《三经新义》的出现,代表着北宋文人的选拔和政治风向即将从“空谈诗文”到“文言论策”的阶段,王安石这样做的主要目的是推动变法的顺利进行,故选A项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

10. C 考查宋代经济。根据材料“入中”“折搏”“钞法”“外销专卖”“人口货物专卖”“三司经度茶盐酒税以充岁用,勿增赋敛以困黎元”“俾商先出钱,与官买之,然后听其自行取税以为偿也”等信息并结合所学知识可知,这些做法折射出宋朝国家财政的困难,故选C项。“守内虚外”材料并未体现,故排除A项;B项说法过于绝对,故排除;材料反映了宋代政府利用商业发展缓解财政困难,“重农抑商”材料并未体现,故排除D项。

11. B 考查辽夏金元的统治。材料中“辽之先,出自炎帝”“设官之制,多与宋同”“必使通治《论语》《孟子》,涵养器度。遇府、会试”,体现了强化文化认同,故选B项。效法中原制度,与材料中“受可汗之禅,遂建国”不符,排除A项;材料中未涉及与内地政治文化交流,排除C项;夏、金未涉及华夷共祖,排除D项。

12. D 考查元朝的地方治理。材料反映出元代中央政府一方面加强了包括云南、西藏在内的少数民族地区的管理,由中央政府任命这些地方的主要官员,并驻扎军队予以威慑,另一方面又注重发挥少数民族地区社会上层土官或僧人的积极性,利用他们加强对这些地方的管理与控制,故选D项,并排除A、B、C三项。

13. C 考查中国古代的法律。根据材料“告祖父母、父母者,绞”“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”等信息并结合所学知识可知,这些法律条文表明中国古代儒家理论对司法审判的影响,故选C项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

14. B 考查明朝基层治理。根据材料“令各府、州、县于乡里特设‘申明亭’”“亭里张挂板榜,定期张贴法律律条、朝廷文告,以及公布本地犯有罪错人员的姓名及其罪错内容”“民间推举本地'年高有德'之人在申明亭主持调解民间轻微纠纷”等信息并结合所学知识可知,“申明亭”的设立有利于维护地方秩序的稳定,故选B项。“宗族势力”材料并未体现,故排除A项;“年高有德”之人并不代表就是士绅,且并不能反映材料的主旨,故排除C项;D项并不是材料反映的主旨,故排除。

15. D 考查清朝移民对物种交流的影响。根据材料“棚民(闽浙等地的流民)租垦山场由来已久……棚民亦因恳地成熟后,布种苞芦(玉米)”“山民、棚民自赣、粤等省到闽北者骤增。焚山而植,拙根株而种苞谷(玉米)”“州境初无是种,有山左种薯者于嘉庆中携来数粒,种园圃中,土人始得其种,愈种愈多,居然大田之稼矣”等信息并结合所学知识可知,当时移民促进了玉米的传播和种植,故选D项。材料重点是玉米传入中国后在国内的传播,A项材料并未反映,故排除;“统治危机”材料并未反映,故排除B项;材料并未涉及其他经济作物,仅从材料无法判断C项,故排除。

16. A 考查李贽思想。根据材料“夫道者……不止一途”“千万其人者,各得其人者”可知,李贽强调人性的自由发展,认为只有这样,才会出现“万物并育而不相害也”,故A项正确。李贽的思想未摆脱传统思想的束缚,故排除B项;C、D两项与材料主旨无关,故排除。

17.(1)变化:由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;从天下共主到中央集权。(4分)原因:封建经济的发展,各地区经济联系加强;民族交融推动了国家认同感的增强;中原文化传播的影响;法家思想的影响;中央集权体制建立的推动。(4分,任答两点即可)

(2)措施:政治上实行推恩令,并设刺史监察地方,在中央设立中朝;经济上实行盐铁官营。(4分)意义:增加了政府财政收入;加强了中央集权,巩固与发展了统一的多民族国家。(2分,任答一点即可)

18.(1)解释:汉代丝绸之路的开辟为棉花的引进与传播创造了有利条件;魏晋南北朝时新疆吐鲁番等地区棉花种植已经相当普遍;中外经济文化交流为中国传统农业发展注入了新鲜血液。(6分)

(2)原因:棉花由边疆地区传入中原地区,并在南宋时的江南就广为种植;技术的传授、工具的革新;元代国家空前统一,疆域广阔;政府重视农桑,设立专门机构管理;市镇经济的兴起,如松江逐渐成为棉纺织中心;民众对棉织品的生产与消费需求等。(6分,任答三点即可)

19.示例一:

论题:宋代以后儒家思想对中国传统社会结构的形成与发展产生重大影响。(2分)

阐述:皇权是大一统官僚系统中一切权力的来源,处于基层的“家”是实现儒家伦理的最基本单元,处于中层的是具有儒家信仰的读书人阶层,他们在汉代主要指豪强地主,在魏晋南北朝时期则指门阀士族。隋唐以来,世家大族衰落,科举制推行,大量信仰儒家思想的知识分子跻身封建统治阶层,从而使宋代以后中国传统社会结构走向成熟。程朱理学产生前后家国同构体的层次结构差别表现在:第一,家国同构体中的中层领导力量不再是以豪强或士族为主,而是以儒家知识分子为主。南宋时,信奉理学的儒生成为主导中层的群体,儒生通过科举考试获得社会地位,有了广阔的政治、经济和文化的活动空间,儒生与政府合作担当地方建设和教化的组织者,他们延伸了政府的行政管理功能,实现了县以下的自治。第二,在儒家知识分子修身教化的价值取向引导下,乡约得到推广,家族制度更加完备,程朱理学兴起后,普通百姓日益重视族谱和祠堂,这就大大便利了中层对基层社会的管理,这也表明程朱理学产生后中国传统社会家国同构体的成熟。中国家国同构体的成熟对于巩固多民族国家的统一和稳定具有重要意义。(10分)

示例二:

论题:官僚政治的成熟运作有利于国家与社会关系的调整。(2分)

阐述:在宋代以前,国家与社会的关系体现为国家对社会的全面控制与压制。如秦朝采用法家思想进行统治,最后在农民起义与旧贵族的打击下灭亡。在汉代,统治者吸取了秦亡教训,采取较为柔和的统治方式,使得社会力量得到了一定程度的恢复,国家仍然通过建立乡里制度对社会施行全面的控制,并且通过建立合法的渠道使得社会群体的利益与要求可以得到适当的表达,社会精英可以通过国家的选官制度(察举制、征辟制)进入政权体系,参与社会治理。到了宋代,随着一系列加强专制主义中央集权措施的施行,文官地位提高,宋代社会形成了崇文的社会风气,国家政治制度得到整体性的调整与变革,官僚政治更为成熟。此后,元朝设立行省制度,行省长官权大而不专,以程朱理学为儒学正宗,从而使宋代形成的中国传统社会结构得以巩固与延续,明朝内阁制度的确立和清代军机处的设置,提高了中央行政效率,明代地方设三司和清代总督、巡抚的设置也提高了地方行政效率,士绅的高度强化和中央官制的完备有利于国家维护社会整体的安定,士绅在强大皇权的保障下也实现了对地方的有效控制。因此,在这种家国同构体的结构下,中国古代传统社会结构呈现出稳定的格局。综上所述,在中国古代,国家与社会关系的调整离不开官僚制度的运作,官僚政治的发展、成熟保障了中国古代社会政治生活的有序运行。(10分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理即可酌情给分)

20.(1)方式:战争;册封;和亲;会盟;设置专门管理机构。(4分,任答四点即可)特点:兼具继承性和创新性;中央集权与地方分权相结合;因俗而治,因地制宜。(4分,任答两点即可)

(2)影响:促进了边疆地区的开发;加强了民族的交融;有利于统一多民族国家的发展;奠定了中国疆域的基础。(6分,任答三点即可)

历史试题

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第1-15课十选择性必修中国古代史部分。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.目前出土发现的周代金文中,大多与锡命(册命)礼活动有关。金文记载受命者要“拜手稽首”表示对国王的感谢。《礼记·祭统》云:“古者明君爵有德而禄有功,必赐爵禄于太庙。”《西周铜器断代》收录有关西周王室册命贵族的事例共计58起,周天子无一缺席。据此可知,西周时期举行的锡命礼活动意在

A.强化周王的共主地位以稳定政治秩序 B.加强对边疆地区的有效管理

C.均衡贵族集团内部的政治和经济利益 D.构建起等级森严的社会秩序

2.战国时期的变法运动中,魏国李悝主张“食有劳而禄有功”;楚国吴起主张“使封君之子孙三世而收其爵禄”;秦国商鞅主张“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”等等。据此可知,这些变法运动

A.加强了中央集权统治 B.助推了官僚政治的形成

C.巩固了宗法与分封制 D.确立了封建土地私有制

3.西汉时期,汉武帝采取的一系列抑制商业发展的强制性措施使很多经营借贷资本的商人开始将钱投向土地,致使土地兼并日益严重,封建地主庄园逐渐发展起来,许多庄园主又将经营高利贷作为其庄园经营的重要方式。这一状况

A.协调了工农商业三者之间的关系 B.导致了农业经营模式发生改变

C.一定程度动摇了国家的统治基础 D.促进中原地区经济重心的形成

4.董仲舒将《春秋》中的自然变化与社会政治的变化联系起来,提出“天人感应”理论。提出皇帝是上天的代言人,即“天子”代表上天治理人世。风调雨顺即是天子贤明,灾害频繁即是上天在向天子示警。这一理论的出现

A.从根本上否定了儒家仁政思想 B.开创了“大一统”的政治局面

C.为儒学产生找到了自然依据 D.有利于约束封建君主的行为

5.东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

6.唐代明确规定考核标准,即“四善二十七最”。“四善”是指德义有闻、清慎明著、公平可称、恪勤匪懈,“二十七最”是针对各个职位的具体工作而规定的具体要求,偏重于对官员才能的考察。考核结果可以以“善”代“最”,并以“一最四善”为最上等。据此可知,唐代官员的考核

A.标准严格,注重民意 B.德才兼备,以德为先

C.奖廉惩贪,赏罚分明 D.任人唯贤,隆礼重法

7.下表是不同史籍对唐代某时期社会现象的记述。据此可知,当时

记述 出处

“江东诸州,业在田亩,每岁善熟,则旁资数道”。 权德舆《论江淮水灾上述》

杜牧称浙东一带“机杼耕稼,提封九州,其间茧税鱼盐,衣食半天下”。 杜牧《崔公行状》

(唐)僖宗诏称“湖南、江西管内诸郡,出米至多”。 《南郊赦文》

A.江南地区农业生产技术领先北方 B.经济呈现南北平衡发展的局面

C.江南地区人们具有浓厚经商意识 D.长江流域的经济地位日益重要

8.《大医精诚》出自《千金方》,是历代医者的必读文献。其中提道:“凡大医治病……无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,不得问其贵贱贫富……饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心,如此可为苍生大医。”这一言论

A.反映了理学思想影响加深 B.强调医者崇高的社会责任感

C.标志着中医学理论的成熟 D.体现了实事求是的实证精神

9.王安石声称其颁行的新法均合乎先王之意,“免役之法,出于《周官》府史胥徒,《王制》所谓‘庶人在官’者也”。同时,他认为传统科举取士太过于注重“强记博诵”,因而组织编纂《三经新义》作为士人学习经世之务的终极依据和行为准则。王安石这样做的主要目的是

A.推动变法顺利进行 B.完善科举选官制度

C.复兴儒学正统地位 D.瓦解守旧官僚集团

10.北宋在专卖制度的实施方法上,新增了“入中”“折搏”“钞法”“外销专卖”以及“入口货物专卖”的规定。宋真宗即位后,诏令“三司经度茶盐酒税以充岁用,勿增赋敛以困黎元”。宋盐商卖中“所谓扑买者……俾商先出钱,与官买之,然后听其自行取税以为偿也”。这些做法折射出宋朝

A.奉行守内虚外的治国理念 B.切断了地方割据的经济基础

C.国家的财政开支存在困难 D.重农抑商的政策得到了强化

11.下表是史籍中有关辽夏金的部分记述。据此可知,辽夏金

记述 出处

辽之先,出自炎帝,世为审吉(审吉;契丹古称)国……太祖受可汗之禅,遂建国 《辽史·太祖纪》

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也 《宋史·夏国传下》

律科举人止知读律,不知教化之原,必使通治《论语》《孟子》,涵养器度。遇府、会试,委经义试官出题别试,与本科通定去留为宜 《金史·章宗本纪一》

A.效法中原制度加速封建化 B.强化文化认同促政权稳定

C.与内地政治文化交流密切 D.追述华夷共祖以强基固本

12.元朝对于云南等西部少数民族地区的官员任用主要来自两方面,一是中央委派,二是任用当地土官进行治理。元政府设立宣政院对西部地区进行治理,而土官治理的地区都归属于宣政院所管辖,宣政院的用人原则就是“其为使位第二者,必僧为之”“帅臣以下,亦必僧俗并用,军民同摄”。这说明元朝

A.中央政府权威大为加强 B.十分注重发挥少数民族的积极性

C.云南归中书省直接管辖 D.治理边地原则性与灵活性相结合

13.下表所示为中国古代不同时期的一些重要法律条文。这些法律条文表明中国

出处 法律条文

汉简《二年律令·告律》 “子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市”

《唐律疏议·斗讼律》 “告祖父母、父母者,绞”

《大明律》 “弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”

A.专制皇权得到明显加强 B.法律制度的随意性较强

C.司法审判渗透儒家伦理 D.地方司法权力受到制约

14.明太祖令各府、州、县于乡里特设“申明亭”,亭里张挂板榜,定期张贴法律律条、朝廷文告,以及公布本地犯有罪错人员的姓名及其罪错内容,并且由民间推举本地“年高有德”之人在申明亭主持调解民间轻微纠纷。据此可知,明代“申明亭”的设立

A.表明宗族势力强化了国家政权管理 B.为地方秩序稳定提供了重要保障

C.说明士绅是对地方政权的有效补充 D.折射出国家对基层的控制力减弱

15.下表是清朝地方志中关于玉米种植情况的记载(部分)。这表明清朝

内容

“徽州山多地少,棚民(闽浙等地的流民)租垦山场由来已久……棚民亦因垦地成熟后,布种苞芦(玉米)”

(乾隆年间)“山民、棚民自赣、粤等省到闽北者骤增。焚山而植,拙根株而种苞谷(玉米)”

“玉蜀黍,一名苞谷,州境初无是种,有山左种薯者于嘉庆中携来数粒,种园圃中,土人始得其种,愈种愈多,居然大田之稼矣”

A.洲际物种交流较为频繁 B.流民加剧了清政府的统治危机

C.玉米成为主要经济作物 D.移民推动了玉米的传播和种植

16.李贽认为,“夫道者,路也,不止一途”,提倡每个人“就其力之所能为,与心之所欲为……则千万其人者,各得其人者,各得其千万人之心……天地之所以因材而笃也,所谓万物并育而不相害也。”李贽的这一观点

A.彰显了发展个性的愿望 B.摆脱了传统思想的束缚

C.强调万物存在对立统一 D.阐明因材施教的重要性

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题12分,第20题14分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

夏、商、西周时期的“共主”与各诸侯国是作为相对独立的国际政治行为体并列存在的,该时期的“大一统”主要体现在土地、民心层面;而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下“大一统”,在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与交融,使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对“共主”的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后,实现了制度层面上从统一礼仪向秦朝建立中央集权体制的飞跃。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料二

元朔五年(公元前124年),汉武帝令各地诸侯王在封地之内分封子弟,由中央政府给予名号。元封五年(公元前106年),汉武帝划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王……汉武帝采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。武帝时期,中央政府在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)根据材料一,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝治理国家的主要措施,并分析这些措施的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

1986年,在阿斯塔那古墓群发掘中,出土高昌国和平元年(西魏大统十七年,551)的叠布(即棉布)借贷契约,借贷量达60匹之多。在1975年春,新疆维吾尔自治区博物馆考古队对哈拉和卓古墓群十六国至唐西州时期51座墓葬的发掘中,出土一件“蓝棉布,出土物似为一件棉衫裙,内有絮棉,已糟朽成粉状”。在1995年10月中日尼雅遗址联合考察队对新发现的一处墓地发掘中,出土一件宽5厘米、长7.5厘米的棉布方巾,墓地年代属于魏晋前凉时期。

——摘编自新疆考古发掘简报等

材料二

松江乌泥泾的棉纺织业在宋元之际还处于“厥功甚艰”的初级阶段。黄道婆返乡后教民织布,“未几,被更乌泾,名天下,仰食者千余家”。至元十九年,元廷规定税粮可“折输绵绢杂物”,元二十六年四月,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木绵提举司,责民岁输木绵十万匹,以都提举司总之”。朝廷还经常和市棉布等物,赈济北方部民。由于棉纱和棉布的生产量越来越大,所以,在天历元年全国科差总数中,征收的绵和布就分别达72015斤和211223匹。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对魏晋至唐时期棉花在新疆的传播作出合理的历史解释。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出元代棉纺织业迅速发展的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

程朱理学产生后家国同构体的层次结构

——摘编自金观涛《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》

根据材料并结合所学中国古代史知识,从图中提取有效信息,自拟论题,并予以阐述。(要求:写明论题,史论结合,逻辑严谨。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

唐朝时,周边各族迅速发展,唐初东突厥多次南下进攻。贞观年间,唐军大举反击,击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡。唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来,唐玄宗册封其首领为渤海郡王。唐代吸收前代的经验,在归顺的边疆少数民族地区创建都护府与羁縻州,以本族首领为都督、刺史,并得以世袭。吐蕃也模仿唐朝制度,设置各级官员,委任官吏,还多次遣使向唐朝求婚,文成公主和金城公主先后嫁给吐蕃赞普。唐穆宗时与吐蕃会盟,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作”。

材料二

清廷在对边疆地区管理时,凡军国大权,以及制定法律、机构配置、军队部署、民族上层分子的封赏爵禄,都需要经过中央政府的认可。至于征收赋税、摊派徭役等地方性管理事务,都由各所在民族头领或官员自行处理或支配。清政府根据边疆地区各民族之间的历史传统和信仰习惯的差别,采取不同的行政管理方式。东北诸民族与满族关系密切,清政府多采取八旗制形式;蒙族则用盟旗制,维吾尔族仍沿袭伯克制,西藏则以噶厦治政,西南等地区的少数民族实行土司制等。不仅如此,清朝统治者还对各民族的头领人物都竭力加以优待,同时采用分而治之的方式加以防范。

——以上材料均摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出唐朝稳定边疆的方式,并概括清朝边疆施政的特点。(8分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代边疆治理对中华文明发展的影响。(6分)

通榆县第一中学校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题

参考答案、提示及评分细则

1. A 考查分封制。根据材料“大多与锡命(册命)礼活动有关”“拜手稽首”“必赐爵禄于太庙”“周王室册命贵族的事例共计58起,周天子无一缺席”等信息并结合所学知识可知,西周时期举行的锡命礼活动意在加强周王室的共主地位以稳定统治秩序,故选A项。其他选项并不是材料反映的主旨,故排除。

2. B 考查商周时期的政治制度。材料表明,战国时期的变法革新运动使贵族特权受到了限制,而士人则以其才学智能进入到政治领域,成为官僚。可见这些改革为官僚政治形成创造了条件,故选B项。秦统一全国后建立了中央集权统治,故排除A项;春秋时期宗法分封体制已经伴随着生产力的发展和王室衰微逐渐解体,故排除C项;井田制瓦解,封建土地私有制开始确立,且这不符合材料的主旨,故排除D项。

3. C 考查汉代经济。根据材料并结合所学知识可知,汉武帝时期采取了算缗告缗、均输平准、征收赊贷税等一系列抑制商业发展的措施,这些强制性措施让很多经营借贷资本的人认识到,经营工商末业虽然一本万利,但是有太多的不确定性,风险很大。而且在汉武帝将盐铁等暴利行业设为官方垄断之后,可供投资的选择比之前也少了很多,于是,越来越多的借贷资本开始将钱投向土地,致使土地兼并日益严重,封建地主庄园逐渐发展起来,这在一定程度上动摇了汉朝的统治基础,故选C项。A项是对材料的误读,故排除;中国古代农业经营模式一直是男耕女织的小农经济,B项说法错误,故排除;中原地区经济重心在西汉以前就已形成,故排除D项。

4. D 考查董仲舒的“天人感应”思想。根据材料并结合所学知识可知,董仲舒的“天人感应”思想有利于约束君主的行为,故D项正确。其他三项均与材料主旨不符,故排除。

5. C 考查东晋时期北民南迁。从材料信息看,随着北方大量人口南迁,东晋政府实施了“侨置”措施,加强对南下人口的管理和控制,这样有利于南方统治秩序的稳定,故选C项。东晋时士族势力得到强化,且该措施并未削弱士族政治势力,排除A项;该措施加强了户籍管理,增加了政府的财政收入,排除B项;“侨置”的实施,是变更了东晋的地方建制,不是简化东汉地方建制,排除D项。

6. B 考查唐朝对官员的考核。根据材料“德意有闻、清慎明著……”“偏重对官员才能的考察”“可以以‘善’代‘最’”等信息并结合所学知识可知,这体现了唐朝对官员的考核具有“德才兼备,以德为先”的特点,故选B项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

7. D 考查唐朝经济。据材料中“江东诸州……旁资数道”浙东一带“……衣食半天下”“湖南、江西管内诸郡,出米至多”等信息可知,当时长江流域成为全国粮食主产区和商品粮基地,故D项正确。从材料中不能得出A、C两项结论,故排除;材料中没有体现南北方经济对比的信息,故B项错误。

8. B 考查唐朝科技发展。据材料可知,大医的标准是“无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,不得问其贵贱贫富”,这强调医者崇高的社会责任感,故选B项。《千金方》是唐代著名医学家孙思邈的代表作,理学是宋代才出现的,排除A项;奠定中医学理论基础的是《黄帝内经》《伤寒杂病论》,《千金方》是中医学实践层面的著作,被誉为中国最早的临床百科全书,排除C项;材料强调的是医者崇高的社会责任感,而不是实事求是的实证精神,排除D项。

9. A 考查王安石变法。根据材料“颁行的新法均合乎先王之意”“因而组织编纂《三经新义》,作为士人学习经世之务的终极依据和行为准则”等信息并结合所学知识可知,《三经新义》的出现,代表着北宋文人的选拔和政治风向即将从“空谈诗文”到“文言论策”的阶段,王安石这样做的主要目的是推动变法的顺利进行,故选A项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

10. C 考查宋代经济。根据材料“入中”“折搏”“钞法”“外销专卖”“人口货物专卖”“三司经度茶盐酒税以充岁用,勿增赋敛以困黎元”“俾商先出钱,与官买之,然后听其自行取税以为偿也”等信息并结合所学知识可知,这些做法折射出宋朝国家财政的困难,故选C项。“守内虚外”材料并未体现,故排除A项;B项说法过于绝对,故排除;材料反映了宋代政府利用商业发展缓解财政困难,“重农抑商”材料并未体现,故排除D项。

11. B 考查辽夏金元的统治。材料中“辽之先,出自炎帝”“设官之制,多与宋同”“必使通治《论语》《孟子》,涵养器度。遇府、会试”,体现了强化文化认同,故选B项。效法中原制度,与材料中“受可汗之禅,遂建国”不符,排除A项;材料中未涉及与内地政治文化交流,排除C项;夏、金未涉及华夷共祖,排除D项。

12. D 考查元朝的地方治理。材料反映出元代中央政府一方面加强了包括云南、西藏在内的少数民族地区的管理,由中央政府任命这些地方的主要官员,并驻扎军队予以威慑,另一方面又注重发挥少数民族地区社会上层土官或僧人的积极性,利用他们加强对这些地方的管理与控制,故选D项,并排除A、B、C三项。

13. C 考查中国古代的法律。根据材料“告祖父母、父母者,绞”“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”等信息并结合所学知识可知,这些法律条文表明中国古代儒家理论对司法审判的影响,故选C项。其他三项并不是材料反映的主旨,故排除。

14. B 考查明朝基层治理。根据材料“令各府、州、县于乡里特设‘申明亭’”“亭里张挂板榜,定期张贴法律律条、朝廷文告,以及公布本地犯有罪错人员的姓名及其罪错内容”“民间推举本地'年高有德'之人在申明亭主持调解民间轻微纠纷”等信息并结合所学知识可知,“申明亭”的设立有利于维护地方秩序的稳定,故选B项。“宗族势力”材料并未体现,故排除A项;“年高有德”之人并不代表就是士绅,且并不能反映材料的主旨,故排除C项;D项并不是材料反映的主旨,故排除。

15. D 考查清朝移民对物种交流的影响。根据材料“棚民(闽浙等地的流民)租垦山场由来已久……棚民亦因恳地成熟后,布种苞芦(玉米)”“山民、棚民自赣、粤等省到闽北者骤增。焚山而植,拙根株而种苞谷(玉米)”“州境初无是种,有山左种薯者于嘉庆中携来数粒,种园圃中,土人始得其种,愈种愈多,居然大田之稼矣”等信息并结合所学知识可知,当时移民促进了玉米的传播和种植,故选D项。材料重点是玉米传入中国后在国内的传播,A项材料并未反映,故排除;“统治危机”材料并未反映,故排除B项;材料并未涉及其他经济作物,仅从材料无法判断C项,故排除。

16. A 考查李贽思想。根据材料“夫道者……不止一途”“千万其人者,各得其人者”可知,李贽强调人性的自由发展,认为只有这样,才会出现“万物并育而不相害也”,故A项正确。李贽的思想未摆脱传统思想的束缚,故排除B项;C、D两项与材料主旨无关,故排除。

17.(1)变化:由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;从天下共主到中央集权。(4分)原因:封建经济的发展,各地区经济联系加强;民族交融推动了国家认同感的增强;中原文化传播的影响;法家思想的影响;中央集权体制建立的推动。(4分,任答两点即可)

(2)措施:政治上实行推恩令,并设刺史监察地方,在中央设立中朝;经济上实行盐铁官营。(4分)意义:增加了政府财政收入;加强了中央集权,巩固与发展了统一的多民族国家。(2分,任答一点即可)

18.(1)解释:汉代丝绸之路的开辟为棉花的引进与传播创造了有利条件;魏晋南北朝时新疆吐鲁番等地区棉花种植已经相当普遍;中外经济文化交流为中国传统农业发展注入了新鲜血液。(6分)

(2)原因:棉花由边疆地区传入中原地区,并在南宋时的江南就广为种植;技术的传授、工具的革新;元代国家空前统一,疆域广阔;政府重视农桑,设立专门机构管理;市镇经济的兴起,如松江逐渐成为棉纺织中心;民众对棉织品的生产与消费需求等。(6分,任答三点即可)

19.示例一:

论题:宋代以后儒家思想对中国传统社会结构的形成与发展产生重大影响。(2分)

阐述:皇权是大一统官僚系统中一切权力的来源,处于基层的“家”是实现儒家伦理的最基本单元,处于中层的是具有儒家信仰的读书人阶层,他们在汉代主要指豪强地主,在魏晋南北朝时期则指门阀士族。隋唐以来,世家大族衰落,科举制推行,大量信仰儒家思想的知识分子跻身封建统治阶层,从而使宋代以后中国传统社会结构走向成熟。程朱理学产生前后家国同构体的层次结构差别表现在:第一,家国同构体中的中层领导力量不再是以豪强或士族为主,而是以儒家知识分子为主。南宋时,信奉理学的儒生成为主导中层的群体,儒生通过科举考试获得社会地位,有了广阔的政治、经济和文化的活动空间,儒生与政府合作担当地方建设和教化的组织者,他们延伸了政府的行政管理功能,实现了县以下的自治。第二,在儒家知识分子修身教化的价值取向引导下,乡约得到推广,家族制度更加完备,程朱理学兴起后,普通百姓日益重视族谱和祠堂,这就大大便利了中层对基层社会的管理,这也表明程朱理学产生后中国传统社会家国同构体的成熟。中国家国同构体的成熟对于巩固多民族国家的统一和稳定具有重要意义。(10分)

示例二:

论题:官僚政治的成熟运作有利于国家与社会关系的调整。(2分)

阐述:在宋代以前,国家与社会的关系体现为国家对社会的全面控制与压制。如秦朝采用法家思想进行统治,最后在农民起义与旧贵族的打击下灭亡。在汉代,统治者吸取了秦亡教训,采取较为柔和的统治方式,使得社会力量得到了一定程度的恢复,国家仍然通过建立乡里制度对社会施行全面的控制,并且通过建立合法的渠道使得社会群体的利益与要求可以得到适当的表达,社会精英可以通过国家的选官制度(察举制、征辟制)进入政权体系,参与社会治理。到了宋代,随着一系列加强专制主义中央集权措施的施行,文官地位提高,宋代社会形成了崇文的社会风气,国家政治制度得到整体性的调整与变革,官僚政治更为成熟。此后,元朝设立行省制度,行省长官权大而不专,以程朱理学为儒学正宗,从而使宋代形成的中国传统社会结构得以巩固与延续,明朝内阁制度的确立和清代军机处的设置,提高了中央行政效率,明代地方设三司和清代总督、巡抚的设置也提高了地方行政效率,士绅的高度强化和中央官制的完备有利于国家维护社会整体的安定,士绅在强大皇权的保障下也实现了对地方的有效控制。因此,在这种家国同构体的结构下,中国古代传统社会结构呈现出稳定的格局。综上所述,在中国古代,国家与社会关系的调整离不开官僚制度的运作,官僚政治的发展、成熟保障了中国古代社会政治生活的有序运行。(10分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理即可酌情给分)

20.(1)方式:战争;册封;和亲;会盟;设置专门管理机构。(4分,任答四点即可)特点:兼具继承性和创新性;中央集权与地方分权相结合;因俗而治,因地制宜。(4分,任答两点即可)

(2)影响:促进了边疆地区的开发;加强了民族的交融;有利于统一多民族国家的发展;奠定了中国疆域的基础。(6分,任答三点即可)

同课章节目录