第7课 (1)短歌行2023-2024学年高一语文部编版同步课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 (1)短歌行2023-2024学年高一语文部编版同步课件(共56张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

(1)短歌行

第7课

课前知识铺垫

1.作者知识

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,三国中曹魏政权的奠基人。

东汉末年,天下大乱,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。曹操在世时,担任东汉丞相,后为魏王,去世后谥号为武王。曹操精兵法,善诗歌,能属文。他用诗歌抒发自己的政治抱负,

并反映汉末人民的苦难生活。他的诗气魄雄伟,具有慷慨悲凉之气;他的散文清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称“建安风骨”。同时曹操也擅长书法,尤工章草,唐朝张怀瓘在《书断》中评其为“妙品”。

人物评价:

(1)鲁迅:“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。”

(2)毛泽东:“曹操是了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人……。”后又在词作《浪淘沙·北戴河》称及曹操:“大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。”

(3)范文澜:“他是拨乱世的英雄,所以表现在文学上,悲凉慷慨,气魄雄豪。”

2.背景知识

曹操平定北方后,于建安十三年(208)率军南下,饮马长江,欲一举荡平孙、刘势力。大战前夕,明月皎洁,曹操设宴,文武百官饮至半夜,酒酣,忽见乌鹊往南飞去。曹操感此景,于是横槊,即席吟唱了这首千古名作——《短歌行》。据考证,这首诗作于曹操晚年。当时曹操已经53岁了,年事渐高,面对连年战乱,统一中国的事业仍未完成,因而忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛招揽人才,致力于建功立业。

3.知识链接

(1)歌行

“歌行”是我国古代诗歌的一种体裁,是在汉魏六朝乐府诗的基础上确立起来的,属乐府诗一类。汉魏以后的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多,如《大风歌》《蒿里行》等,二者虽名称不同,但在形式上并无严格的区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,形式有五言、七言、杂言,富于变化。“行”是乐曲的意思。长歌行与短歌行的区别在歌声、曲调的长短上。长歌行是慷慨激烈的;短歌行是微吟低回的,比较适合抒发内心的忧愁和苦闷。

歌行体的代表作:以“歌”命名的有白居易的《长恨歌》、岑参的《白雪歌送武判官归京》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》等,以“行”命名的有白居易的《琵琶行》、杜甫的《兵车行》等,以“歌行”命名的有高适的《燕歌行》等。

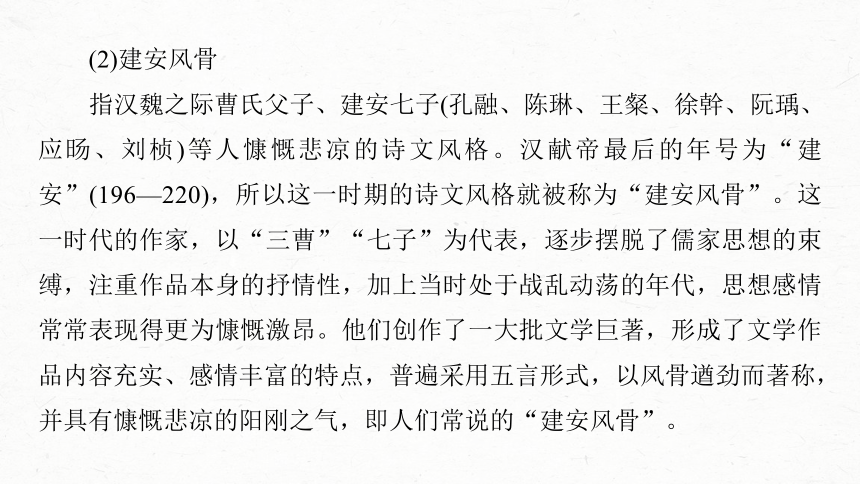

(2)建安风骨

指汉魏之际曹氏父子、建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应旸、刘桢)等人慷慨悲凉的诗文风格。汉献帝最后的年号为“建安”(196—220),所以这一时期的诗文风格就被称为“建安风骨”。这一时代的作家,以“三曹”“七子”为代表,逐步摆脱了儒家思想的束缚,注重作品本身的抒情性,加上当时处于战乱动荡的年代,思想感情常常表现得更为慷慨激昂。他们创作了一大批文学巨著,形成了文学作品内容充实、感情丰富的特点,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,即人们常说的“建安风骨”。

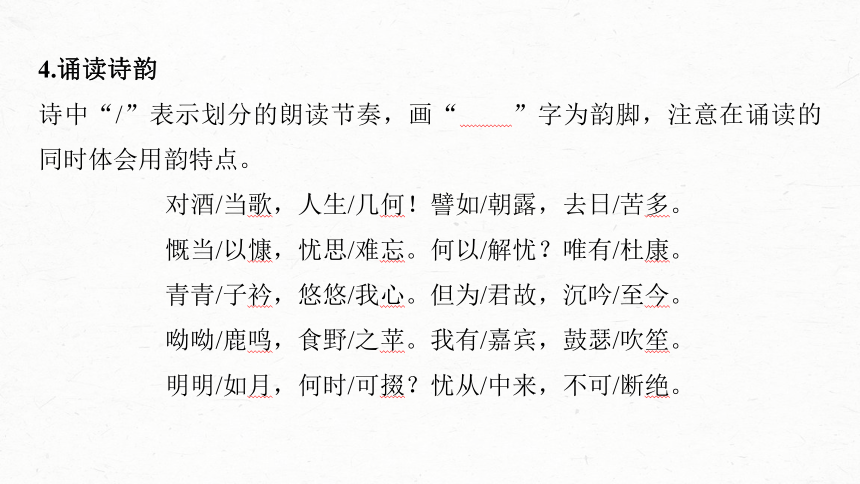

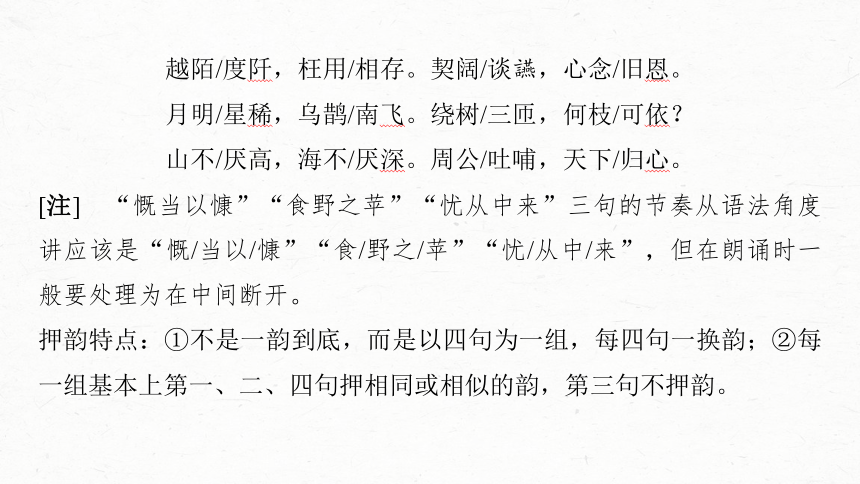

4.诵读诗韵

诗中“/”表示划分的朗读节奏,画“ ”字为韵脚,注意在诵读的同时体会用韵特点。

对酒/当歌,人生/几何!譬如/朝露,去日/苦多。

慨当/以慷,忧思/难忘。何以/解忧?唯有/杜康。

青青/子衿,悠悠/我心。但为/君故,沉吟/至今。

呦呦/鹿鸣,食野/之苹。我有/嘉宾,鼓瑟/吹笙。

明明/如月,何时/可掇?忧从/中来,不可/断绝。

越陌/度阡,枉用/相存。契阔/谈讌,心念/旧恩。

月明/星稀,乌鹊/南飞。绕树/三匝,何枝/可依?

山不/厌高,海不/厌深。周公/吐哺,天下/归心。

[注] “慨当以慷”“食野之苹”“忧从中来”三句的节奏从语法角度讲应该是“慨/当以/慷”“食/野之/苹”“忧/从中/来”,但在朗诵时一般要处理为在中间断开。

押韵特点:①不是一韵到底,而是以四句为一组,每四句一换韵;②每一组基本上第一、二、四句押相同或相似的韵,第三句不押韵。

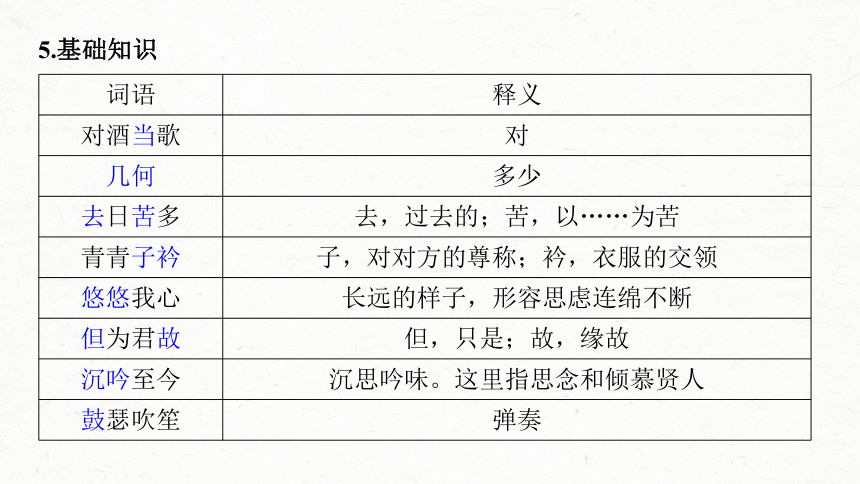

5.基础知识

词语 释义

对酒当歌 对

几何 多少

去日苦多 去,过去的;苦,以……为苦

青青子衿 子,对对方的尊称;衿,衣服的交领

悠悠我心 长远的样子,形容思虑连绵不断

但为君故 但,只是;故,缘故

沉吟至今 沉思吟味。这里指思念和倾慕贤人

鼓瑟吹笙 弹奏

词语 释义

何时可掇 拾取,摘取(一说同“辍”,停止)

枉用相存 枉,枉驾;存,问候、探望

契阔 聚散,这里指久别重逢

绕树三匝 周,圈

山不厌高 满足

一课时 慷慨悲凉的英雄,才华横溢的诗人

学习目标

1.理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化。

2.掌握诗中的比兴、用典等表现手法的鉴赏方法。

关于曹操《短歌行》的插图绘画,网上和各类图书有各种版本。诸如:

情境任务

解读《短歌行》,绘曹公风神

三国的历史已经如滚滚长江东逝水,一去不复返,而这些画像,对于我们理解具体而真实的曹操而言,不过是管中窥豹。幸好,曹操不仅出现在历史书中,还在中国古代文学史上留下光辉的篇章,也在一些大家

的评价里。这些文字,让我们对距今约1 800年的曹操的理解,从模糊到具体而生动。结合之前在一些文学作品中对曹操的了解,以本首诗为基础,从名家的评价入手,让我们走进曹操的诗情和豪情,以便更精确形象地描绘曹操。

活动一 根据诗评,体慷慨悲凉之神气

1.三国锺嵘评价曹操诗歌:“曹公古直,甚有悲凉之句。”现代著名历史学家范文澜评价曹操:“他是拨乱世的英雄,所以表现在文学上,悲凉慷慨,气魄雄豪。”思考这首诗歌中的“慷慨悲凉”在情感上是如何体现的。

(1)请概括全诗的情感变化轨迹,并说明其各自的内涵。

答案 忧→思→迎→盼。

前八句表达的是忧,忧人生短暂,功业未就;紧接着“青青子衿……至今”“明明如月……不可断绝”表达的是思慕贤才,求贤若渴;“呦呦……吹笙”“越陌……旧恩”表现的是迎,想要宴待贤才,礼待贤才;后八句表达的是盼,盼望贤才择主,天下归心。

(2)请在理解全诗内容的基础上填出下面结构导图中的空缺部分。

对酒当歌 慨叹人生

为人而忧

渴求贤人

(3)《短歌行》一诗的诗眼是什么?请阐述具体内容。

答案 诗眼是“忧”。诗人忧的是人生短暂,功业未就,人才难求。

活动二 赏析诗句,品遣词用句之才气

2.叶嘉莹曾言:“一般有诗人才情的人不一定有曹操这种雄图霸业的抱负;而有雄图霸业之抱负的人又不一定有诗人的才情。只有曹操具备了这双重的感情,所以他才能够写出这么好的一首诗来。”本诗歌的“慷慨悲凉”特点,离不开曹操的诗人才情。请从手法方面进行鉴赏。

(1)《短歌行》主要采用的手法是用典,请根据课文内容和你的理解填写下面的表格,并思考问题。

用典语句 原典出处 用典翻译 用典意图

青青子衿,悠悠我心 《诗经·郑风·子衿》 ① ②

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙 《诗经·小雅·鹿鸣》 ③ ④

穿着青色交领的衣服的人啊,我对你的思念连绵不断。

表达了诗人对贤才的思念和倾慕。

鹿在悠闲地吃草,发出呦呦之叫,彼此应和。我在宴请宾客,鼓瑟吹笙。

表达了诗人对招贤纳士的热情。

用典语句 原典出处 用典翻译 用典意图

山不厌高,海不厌深 《管子·形势解》 ⑤ ⑥

周公吐哺 《史记·鲁周公世家》 ⑦ ⑧

高山不满足于它的高,海水不满足于它的深。

表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情。

周公正吃饭时,听到门外有士子求见,来不及咽下嘴里的食物,把食物一吐就赶紧去接见。

引周公自比,说明求贤建业的心思。

(2)思考:这些典故的表达效果是什么?上面四个典故的顺序是否可以调换?为什么?

答案 第一问:使得情感深沉蕴藉,慷慨有悲凉之气;使得语言简约,言近旨远;使得风格古朴典雅。

第二问:不可以调换。理由:从时间顺序看,第一个典故是思慕贤才,贤才还未到来,第二个典故是宾客来了,最后是礼遇。从情感范围看,第一个典故是讲恋人间的真挚感情,第二个典故是讲对朋友的敬重,第三个典故是讲君臣之义,情感上是逐渐扩大的。

3.赏析句子。

(1)“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”被称为“遣词巧妙,积极的目的而故意要用低沉的调子来发端”,请解释赏析。

答案 ①运用设问和比喻的修辞手法,以设问开端,让人深思或者警醒;比喻的手法内含有对时间短暂性的夸张,强调所剩的时间极其有限。也具有警醒作用。

②这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。从表面上看,曹操是在抒个人之情,发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为。实际上却是在巧妙地感染广大“贤才”,提醒他们人生就像“朝露”那样易于消失,岁月流逝已经很多,应该赶紧拿定主意,到我这里来施展抱负。

(2)“明明如月,何时可掇?”此句有诗意,有情感,请分析。

答案 意象的选择充满诗意,动词和疑问、比喻手法的运用,充满情感。

①诗人运用疑问句表达了自己内心对人才未至的忧虑和感伤。

②“掇”这个动词的运用,生动形象地表明了内心所求。

③又把贤能之人比喻为“明月”,德才如月光照耀,表达了对贤能之人的仰慕和赞誉。

(3)“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”这四句不仅仅是形象的景物描写,还有什么深意?

答案 ①这四句诗既是准确而形象的写景笔墨,同时也有比喻的深意,指那些犹豫不定的人才,他们在三国鼎立的局面下一时无所适从。这四句诗生动刻画了那些犹豫彷徨者的处境与心情。

②诗人的表达温暖且富于人情味,不仅丝毫未加指责,反而在浓郁的诗意中透露着对这一些人的关心和同情,具有很强的感染力。

(4)“周公吐哺,天下归心”两句被称为“有画龙点睛之妙”,请试作分析。

答案 ①这两句诗用典故的形式,点明了本诗的主题。属于卒章显志,画龙点睛。

②既表达了诗人对人才的谦敬,又委婉地流露出其吞吐天下的雄心壮志和王者霸气,气势宏大,意义深远。

阅读下面这首诗,完成后面题目。

短歌行①

[三国]曹丕

仰瞻帷幕,俯察几筵。其物如故,其人不存。

神灵倏忽,弃我遐迁②。靡瞻靡恃,泣涕连连。

呦呦游鹿,衔草鸣麑③。翩翩飞鸟,挟子巢枝。

我独孤茕,怀此百离④。忧心孔疚,莫我能知。

人亦有言,忧令人老。嗟我白发,生一何早。

长吟永叹,怀我圣考。曰仁者寿,胡不是保。

微任务

同样的短歌鹿鸣,不同的思想感情

[注] ①短歌行:为乐府诗旧题。汉献帝建安二十五年(220)正月,曹操病死。二月,葬高陵。此诗当作于曹操葬后不久。②遐迁:远离。此指去世。③麑(ní):小鹿。④百离:种种痛苦。离,同“罹”,忧苦。

曹丕的《短歌行》和曹操的《短歌行》都化用了《诗经·小雅·鹿鸣》中的诗句,两者表达的情感相同吗?请结合诗句简要分析。

答案 不同。①曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”写母鹿叫声不停,衔苹草呼唤小鹿,以动物亲子之间的和谐、相亲来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。

②曹操的诗作中,以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,抒发对贤才的强烈渴望。

白话译诗 抬头望这帷幕,低头看着几筵。东西还是原来的样子,亲人却已不在人间。

他的魂魄是这样匆忙,把我丢下,弃我于人间。我无依无靠不见亲人面,止不住两眼泪涟涟。

走着的母鹿叫声不停,衔得苹草把小鹿呼唤。翩翩的飞鸟啊,带着小鸟飞回巢边。

只有我孤苦零丁,满怀悲苦痛难言。内心忧愁得极其痛苦,没有人能够知道我的悲伤。

古人有过这样的话:“忧愁会使人衰老。”可怜我的白发,生得多么早!

长歌复长叹,把父亲深深怀念。古语说:“仁德的人可以长寿。”为什么我的父亲不长寿百年?

练透

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

作为鲁迅笔下“改造文章的祖师”,曹操不蹈袭前人成法,不断追求新变,其对音乐之贡献①________________。中国古代重要乐种清商乐,便创始于曹操。清商乐兴起于曹魏时期,此时文坛较活跃的是建安文人团体的核心人物——“三曹”(曹操、曹丕、曹植)。他们不仅促成乐府民歌的文人化转型,更让清商乐②____________________。曹操于③________________之际,不废吟咏,他填写的乐府诗如《蒿里行》、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

《短歌行》等在当时就众口相传,风靡一时。曹操基于现实主义创作手法,兼以宏伟之想象,对乐府诗的体制进行了大胆革新,发壮心,抒豪情,表现出尚实精神与通达作风。通过曹操对汉乐府的改造,拓宽了乐府音乐的创作领域与艺术表现力,这对中国音乐史的走向乃至清商乐的形成,均产生了深远影响。历经1 800年的岁月流转,清商乐依然④_______________。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)①不容小觑 ②声名鹊起 ③戎马倥偬 ④熠熠生辉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

①不容小觑:不能小看,不能轻视。

②声名鹊起:形容名声迅速提高。

③戎马倥偬:形容军务繁忙。

④熠熠生辉:形容光彩闪耀的样子。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)曹操对汉乐府的改造,拓宽了乐府音乐的创作领域并增强了其艺术表现力,这对清商乐的形成乃至中国音乐史的走向,均产生了深远影响。

3.文段中,以下四处标点符号使用不恰当的一项是

A.“改造文章的祖师” B.核心人物——

C.“三曹”(曹操、曹丕、曹植) D.《蒿里行》、《短歌行》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

书名号之间不能用顿号隔开(引号之间也不能用顿号隔开)。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

《三国演义》代表着中国古代历史小说的最高成就。它采用“文不甚深,言不甚俗”的浅近文言,明白流畅。它的笔法富于变化,对比映衬,旁见侧出,摇曳多姿,波澜曲折,在写作上对读者也有一定启发。它的结构宏伟,把百年左右中头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物,组织得完整严密,叙述得有条不紊,前后照应,环环紧扣。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

《三国演义》有多方面的艺术成就,①_____________________。《三国演义》共写大小战争四十多次,展现了一幕幕惊心动魄的战争场面。②__________________,读者并不觉得枯燥乏味,原因就在于它写出了每次战争的特点,亦即写出了具体条件下不同的战略战术的运用,而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺的较量上。在整个宏伟的长篇结构中,《三国演义》所写各次战争彼此关联照应,显得全部描写匀称和谐而又波澜起伏。官渡之战,曹操统一华北;③__________________,决定天下三分;彝陵之战,鼎足的局面开始向统一转化;这些关键性的重大战役,都是《三国演义》的描写重点。事物发展,总有一个由量变

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

到质变的过程,总有前因后果,因此,《三国演义》在重点描写的战争之间,又描写了大大小小的许多战争作为铺垫或余波,轻重主次配合协调。既写出了战争的激烈、紧张、惊险,又不显得凄惨,动中有静,张弛有度。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使文段语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)①其中描写战争很值得称道 ②写了那么多战争 ③赤壁之战

5.简述第一段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过65个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)《三国演义》因为语言浅近而明白流畅,笔法灵活而富于变化,结构宏伟而组织严密,所以能够代表中国古代历史小说的最高成就。

二、名篇名句默写

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中出自《诗经·郑风·子衿》,借写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意的句子是“__________,_________”。

(2)《短歌行》中出自《管子·形势解》,表示希望尽可能多地接纳人才的句子是“__________,_________”。

(3)《短歌行》中借用典故,表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下人才都心悦诚服地归顺的句子是“__________,_________”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

青青子衿

悠悠我心

山不厌高

海不厌深

周公吐哺

天下归心

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三、课外拓展练

(一)阅读下面这首诗,完成后面题目。

却东西门行

[三国]曹操

鸿雁出塞北,乃在无人乡。

举翅万馀里,行止自成行。

冬节食南稻,春日复北翔。

田中有转蓬,随风远飘扬。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

长与故根绝,万岁不相当①。

奈何此征夫,安得驱②四方!

戎马不解鞍,铠甲不离傍。

冉冉老将至,何时反故乡!

神龙藏深泉,猛兽步高冈。

狐死归首丘③,故乡安可忘!

[注] ①不相当:不相逢,指飞蓬于本根而言。②驱:去,离开。③狐死归首丘:屈原《哀郢》中有“乌飞反故乡兮,狐死必首丘”。首丘,头向着自己的窟穴。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.全诗没有华丽的词句,也少有表现愁苦的词语,但朴实之语,也收到

了动人心魄的效果。

B.“鸿雁”万里远征,形单影只,不管是“食南稻”还是“复北翔”,

都只能依从节令的变化。

C.“转蓬”即飞蓬,诗中的“转蓬”经历“万岁”却不能归于故土,其

时间的漫长感非常强烈。

D.“戎马”两句写出了征人马不解鞍,甲不离身的生活,写出了征人辛

苦劳累的军旅生活。

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“形单影只”错,由“举翅万馀里,行止自成行”可知,鸿雁并不是孤单的,它们“自成行”,是雁群。

8.本诗主要运用了哪些艺术手法?请任选两种分析。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 ①借景抒情:借“鸿雁”严冬南飞食稻、阳春则北翔的辛劳困苦之景,抒发诗人对东征西战的厌倦和对家乡的思念之情;借“转蓬”随风飘荡、无所归止的景象抒发诗人有家不能回的无奈与愁苦之情。

②用典:最后一句,诗人借“狐死首丘”的典故引出征夫的乡关之思,同时表达自己永怀故土的坚定信念。

③起兴:以“鸿雁”的万里远征、南来北往和“转蓬”的随风飘荡、无所归止起兴,引出征夫出征之遥、之苦和返还无期;借“神龙”“猛兽”“狐”尚且有自己的归宿,引出征夫无法归家的无奈;表达了诗人强烈的思乡之情和不得归的无奈愁苦。(任选两种即可)

(二)阅读下面这两首诗,完成后面题目。

赤 壁

[明]杜庠①

水军东下本雄图,千里长江隘舳舻。

诸葛心中空有汉,曹瞒眼里已无吴。

兵销炬影东风猛,梦断箫声夜月孤。

过此不堪回首处,荒矶鸥鸟满烟芜。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

赤 壁

[清]赵翼②

依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长。

乌鹊南飞无魏地,大江东去有周郎。

千秋人物三分国,一片山河百战场。

今日经过已陈迹,月明渔父唱沧浪③。

[注] ①杜庠:明代诗人,曾任知县,不久罢归,不得志,放情诗酒。②赵翼:清代诗人、史学家,因不满官场的庸俗黑暗辞官归里,途经赤壁写下此诗。③渔父唱沧浪:屈原被放逐后,渔父唱“沧浪歌”劝他,世道清廉,就出来为官;世道浑浊,就与世沉浮,不必过于清高。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.杜诗开篇想象曹军顺流东下、睥睨一切的气焰和威势,但一“本”字暗示了其“雄

图”终将化为泡影的历史结局;赵诗则以“依然”二字引出地势险要、故垒仍在的

现实景象。

B.两诗都涉及历史人物曹操,杜诗中的曹操狂妄轻敌,不把孙权放在眼里;赵诗巧妙

用典,曹操统一中国的政治抱负在赤壁一战中破灭,英雄横槊赋诗的形象终成记忆。

C.两诗颈联对比强烈,杜诗出句是“樯橹灰飞烟灭”的战争场景,对句却描绘出一幅

长江月夜听箫图;赵诗通过过去与现实的对比,将诗境由粗放转为凄清,令人黯然

销魂。

D.两位诗人登山临海,思接千载,纵览古今,又都如苏东坡一样借题发挥,抒写了自

己的“思古之幽情”,倾注着鲜明的个人意识,在诗歌中体现了“有我”的境界。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“赵诗……将诗境由粗放转为凄清”错。诗境“由粗放转为凄清”的是杜诗,而非赵诗。

答案 (1)相同点:两诗尾联都使用了以景结情的手法。诗歌分别结束于荒矶鸥鸟、沧浪渔父的画面当中,余韵悠长,回味无穷。

(2)不同点:杜诗直抒胸臆,杜诗认为过往的历史已不堪回首,眼前荒岛上鸥鸟乱飞满目荒芜。诗人面对历史的变迁和现实的荒凉,表达了历史沧桑、宇宙苍凉和人生短暂渺小的凄怆情感。赵诗用典,认为一切已是历史陈迹,眼前只有明月高照、渔父清唱的安逸无忧的景象。诗人反其意而用之,表达了脱离政治纠葛后淡泊超脱的心境和不与世沉沦、洁身自好的归隐之意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.两诗的尾联在写法上有何异同?请简要分析。

本课结束

第三单元

(1)短歌行

第7课

课前知识铺垫

1.作者知识

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,三国中曹魏政权的奠基人。

东汉末年,天下大乱,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。曹操在世时,担任东汉丞相,后为魏王,去世后谥号为武王。曹操精兵法,善诗歌,能属文。他用诗歌抒发自己的政治抱负,

并反映汉末人民的苦难生活。他的诗气魄雄伟,具有慷慨悲凉之气;他的散文清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称“建安风骨”。同时曹操也擅长书法,尤工章草,唐朝张怀瓘在《书断》中评其为“妙品”。

人物评价:

(1)鲁迅:“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。”

(2)毛泽东:“曹操是了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人……。”后又在词作《浪淘沙·北戴河》称及曹操:“大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。”

(3)范文澜:“他是拨乱世的英雄,所以表现在文学上,悲凉慷慨,气魄雄豪。”

2.背景知识

曹操平定北方后,于建安十三年(208)率军南下,饮马长江,欲一举荡平孙、刘势力。大战前夕,明月皎洁,曹操设宴,文武百官饮至半夜,酒酣,忽见乌鹊往南飞去。曹操感此景,于是横槊,即席吟唱了这首千古名作——《短歌行》。据考证,这首诗作于曹操晚年。当时曹操已经53岁了,年事渐高,面对连年战乱,统一中国的事业仍未完成,因而忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛招揽人才,致力于建功立业。

3.知识链接

(1)歌行

“歌行”是我国古代诗歌的一种体裁,是在汉魏六朝乐府诗的基础上确立起来的,属乐府诗一类。汉魏以后的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多,如《大风歌》《蒿里行》等,二者虽名称不同,但在形式上并无严格的区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,形式有五言、七言、杂言,富于变化。“行”是乐曲的意思。长歌行与短歌行的区别在歌声、曲调的长短上。长歌行是慷慨激烈的;短歌行是微吟低回的,比较适合抒发内心的忧愁和苦闷。

歌行体的代表作:以“歌”命名的有白居易的《长恨歌》、岑参的《白雪歌送武判官归京》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》等,以“行”命名的有白居易的《琵琶行》、杜甫的《兵车行》等,以“歌行”命名的有高适的《燕歌行》等。

(2)建安风骨

指汉魏之际曹氏父子、建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应旸、刘桢)等人慷慨悲凉的诗文风格。汉献帝最后的年号为“建安”(196—220),所以这一时期的诗文风格就被称为“建安风骨”。这一时代的作家,以“三曹”“七子”为代表,逐步摆脱了儒家思想的束缚,注重作品本身的抒情性,加上当时处于战乱动荡的年代,思想感情常常表现得更为慷慨激昂。他们创作了一大批文学巨著,形成了文学作品内容充实、感情丰富的特点,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,即人们常说的“建安风骨”。

4.诵读诗韵

诗中“/”表示划分的朗读节奏,画“ ”字为韵脚,注意在诵读的同时体会用韵特点。

对酒/当歌,人生/几何!譬如/朝露,去日/苦多。

慨当/以慷,忧思/难忘。何以/解忧?唯有/杜康。

青青/子衿,悠悠/我心。但为/君故,沉吟/至今。

呦呦/鹿鸣,食野/之苹。我有/嘉宾,鼓瑟/吹笙。

明明/如月,何时/可掇?忧从/中来,不可/断绝。

越陌/度阡,枉用/相存。契阔/谈讌,心念/旧恩。

月明/星稀,乌鹊/南飞。绕树/三匝,何枝/可依?

山不/厌高,海不/厌深。周公/吐哺,天下/归心。

[注] “慨当以慷”“食野之苹”“忧从中来”三句的节奏从语法角度讲应该是“慨/当以/慷”“食/野之/苹”“忧/从中/来”,但在朗诵时一般要处理为在中间断开。

押韵特点:①不是一韵到底,而是以四句为一组,每四句一换韵;②每一组基本上第一、二、四句押相同或相似的韵,第三句不押韵。

5.基础知识

词语 释义

对酒当歌 对

几何 多少

去日苦多 去,过去的;苦,以……为苦

青青子衿 子,对对方的尊称;衿,衣服的交领

悠悠我心 长远的样子,形容思虑连绵不断

但为君故 但,只是;故,缘故

沉吟至今 沉思吟味。这里指思念和倾慕贤人

鼓瑟吹笙 弹奏

词语 释义

何时可掇 拾取,摘取(一说同“辍”,停止)

枉用相存 枉,枉驾;存,问候、探望

契阔 聚散,这里指久别重逢

绕树三匝 周,圈

山不厌高 满足

一课时 慷慨悲凉的英雄,才华横溢的诗人

学习目标

1.理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化。

2.掌握诗中的比兴、用典等表现手法的鉴赏方法。

关于曹操《短歌行》的插图绘画,网上和各类图书有各种版本。诸如:

情境任务

解读《短歌行》,绘曹公风神

三国的历史已经如滚滚长江东逝水,一去不复返,而这些画像,对于我们理解具体而真实的曹操而言,不过是管中窥豹。幸好,曹操不仅出现在历史书中,还在中国古代文学史上留下光辉的篇章,也在一些大家

的评价里。这些文字,让我们对距今约1 800年的曹操的理解,从模糊到具体而生动。结合之前在一些文学作品中对曹操的了解,以本首诗为基础,从名家的评价入手,让我们走进曹操的诗情和豪情,以便更精确形象地描绘曹操。

活动一 根据诗评,体慷慨悲凉之神气

1.三国锺嵘评价曹操诗歌:“曹公古直,甚有悲凉之句。”现代著名历史学家范文澜评价曹操:“他是拨乱世的英雄,所以表现在文学上,悲凉慷慨,气魄雄豪。”思考这首诗歌中的“慷慨悲凉”在情感上是如何体现的。

(1)请概括全诗的情感变化轨迹,并说明其各自的内涵。

答案 忧→思→迎→盼。

前八句表达的是忧,忧人生短暂,功业未就;紧接着“青青子衿……至今”“明明如月……不可断绝”表达的是思慕贤才,求贤若渴;“呦呦……吹笙”“越陌……旧恩”表现的是迎,想要宴待贤才,礼待贤才;后八句表达的是盼,盼望贤才择主,天下归心。

(2)请在理解全诗内容的基础上填出下面结构导图中的空缺部分。

对酒当歌 慨叹人生

为人而忧

渴求贤人

(3)《短歌行》一诗的诗眼是什么?请阐述具体内容。

答案 诗眼是“忧”。诗人忧的是人生短暂,功业未就,人才难求。

活动二 赏析诗句,品遣词用句之才气

2.叶嘉莹曾言:“一般有诗人才情的人不一定有曹操这种雄图霸业的抱负;而有雄图霸业之抱负的人又不一定有诗人的才情。只有曹操具备了这双重的感情,所以他才能够写出这么好的一首诗来。”本诗歌的“慷慨悲凉”特点,离不开曹操的诗人才情。请从手法方面进行鉴赏。

(1)《短歌行》主要采用的手法是用典,请根据课文内容和你的理解填写下面的表格,并思考问题。

用典语句 原典出处 用典翻译 用典意图

青青子衿,悠悠我心 《诗经·郑风·子衿》 ① ②

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙 《诗经·小雅·鹿鸣》 ③ ④

穿着青色交领的衣服的人啊,我对你的思念连绵不断。

表达了诗人对贤才的思念和倾慕。

鹿在悠闲地吃草,发出呦呦之叫,彼此应和。我在宴请宾客,鼓瑟吹笙。

表达了诗人对招贤纳士的热情。

用典语句 原典出处 用典翻译 用典意图

山不厌高,海不厌深 《管子·形势解》 ⑤ ⑥

周公吐哺 《史记·鲁周公世家》 ⑦ ⑧

高山不满足于它的高,海水不满足于它的深。

表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情。

周公正吃饭时,听到门外有士子求见,来不及咽下嘴里的食物,把食物一吐就赶紧去接见。

引周公自比,说明求贤建业的心思。

(2)思考:这些典故的表达效果是什么?上面四个典故的顺序是否可以调换?为什么?

答案 第一问:使得情感深沉蕴藉,慷慨有悲凉之气;使得语言简约,言近旨远;使得风格古朴典雅。

第二问:不可以调换。理由:从时间顺序看,第一个典故是思慕贤才,贤才还未到来,第二个典故是宾客来了,最后是礼遇。从情感范围看,第一个典故是讲恋人间的真挚感情,第二个典故是讲对朋友的敬重,第三个典故是讲君臣之义,情感上是逐渐扩大的。

3.赏析句子。

(1)“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”被称为“遣词巧妙,积极的目的而故意要用低沉的调子来发端”,请解释赏析。

答案 ①运用设问和比喻的修辞手法,以设问开端,让人深思或者警醒;比喻的手法内含有对时间短暂性的夸张,强调所剩的时间极其有限。也具有警醒作用。

②这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。从表面上看,曹操是在抒个人之情,发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为。实际上却是在巧妙地感染广大“贤才”,提醒他们人生就像“朝露”那样易于消失,岁月流逝已经很多,应该赶紧拿定主意,到我这里来施展抱负。

(2)“明明如月,何时可掇?”此句有诗意,有情感,请分析。

答案 意象的选择充满诗意,动词和疑问、比喻手法的运用,充满情感。

①诗人运用疑问句表达了自己内心对人才未至的忧虑和感伤。

②“掇”这个动词的运用,生动形象地表明了内心所求。

③又把贤能之人比喻为“明月”,德才如月光照耀,表达了对贤能之人的仰慕和赞誉。

(3)“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”这四句不仅仅是形象的景物描写,还有什么深意?

答案 ①这四句诗既是准确而形象的写景笔墨,同时也有比喻的深意,指那些犹豫不定的人才,他们在三国鼎立的局面下一时无所适从。这四句诗生动刻画了那些犹豫彷徨者的处境与心情。

②诗人的表达温暖且富于人情味,不仅丝毫未加指责,反而在浓郁的诗意中透露着对这一些人的关心和同情,具有很强的感染力。

(4)“周公吐哺,天下归心”两句被称为“有画龙点睛之妙”,请试作分析。

答案 ①这两句诗用典故的形式,点明了本诗的主题。属于卒章显志,画龙点睛。

②既表达了诗人对人才的谦敬,又委婉地流露出其吞吐天下的雄心壮志和王者霸气,气势宏大,意义深远。

阅读下面这首诗,完成后面题目。

短歌行①

[三国]曹丕

仰瞻帷幕,俯察几筵。其物如故,其人不存。

神灵倏忽,弃我遐迁②。靡瞻靡恃,泣涕连连。

呦呦游鹿,衔草鸣麑③。翩翩飞鸟,挟子巢枝。

我独孤茕,怀此百离④。忧心孔疚,莫我能知。

人亦有言,忧令人老。嗟我白发,生一何早。

长吟永叹,怀我圣考。曰仁者寿,胡不是保。

微任务

同样的短歌鹿鸣,不同的思想感情

[注] ①短歌行:为乐府诗旧题。汉献帝建安二十五年(220)正月,曹操病死。二月,葬高陵。此诗当作于曹操葬后不久。②遐迁:远离。此指去世。③麑(ní):小鹿。④百离:种种痛苦。离,同“罹”,忧苦。

曹丕的《短歌行》和曹操的《短歌行》都化用了《诗经·小雅·鹿鸣》中的诗句,两者表达的情感相同吗?请结合诗句简要分析。

答案 不同。①曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”写母鹿叫声不停,衔苹草呼唤小鹿,以动物亲子之间的和谐、相亲来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。

②曹操的诗作中,以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,抒发对贤才的强烈渴望。

白话译诗 抬头望这帷幕,低头看着几筵。东西还是原来的样子,亲人却已不在人间。

他的魂魄是这样匆忙,把我丢下,弃我于人间。我无依无靠不见亲人面,止不住两眼泪涟涟。

走着的母鹿叫声不停,衔得苹草把小鹿呼唤。翩翩的飞鸟啊,带着小鸟飞回巢边。

只有我孤苦零丁,满怀悲苦痛难言。内心忧愁得极其痛苦,没有人能够知道我的悲伤。

古人有过这样的话:“忧愁会使人衰老。”可怜我的白发,生得多么早!

长歌复长叹,把父亲深深怀念。古语说:“仁德的人可以长寿。”为什么我的父亲不长寿百年?

练透

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

作为鲁迅笔下“改造文章的祖师”,曹操不蹈袭前人成法,不断追求新变,其对音乐之贡献①________________。中国古代重要乐种清商乐,便创始于曹操。清商乐兴起于曹魏时期,此时文坛较活跃的是建安文人团体的核心人物——“三曹”(曹操、曹丕、曹植)。他们不仅促成乐府民歌的文人化转型,更让清商乐②____________________。曹操于③________________之际,不废吟咏,他填写的乐府诗如《蒿里行》、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

《短歌行》等在当时就众口相传,风靡一时。曹操基于现实主义创作手法,兼以宏伟之想象,对乐府诗的体制进行了大胆革新,发壮心,抒豪情,表现出尚实精神与通达作风。通过曹操对汉乐府的改造,拓宽了乐府音乐的创作领域与艺术表现力,这对中国音乐史的走向乃至清商乐的形成,均产生了深远影响。历经1 800年的岁月流转,清商乐依然④_______________。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)①不容小觑 ②声名鹊起 ③戎马倥偬 ④熠熠生辉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

①不容小觑:不能小看,不能轻视。

②声名鹊起:形容名声迅速提高。

③戎马倥偬:形容军务繁忙。

④熠熠生辉:形容光彩闪耀的样子。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)曹操对汉乐府的改造,拓宽了乐府音乐的创作领域并增强了其艺术表现力,这对清商乐的形成乃至中国音乐史的走向,均产生了深远影响。

3.文段中,以下四处标点符号使用不恰当的一项是

A.“改造文章的祖师” B.核心人物——

C.“三曹”(曹操、曹丕、曹植) D.《蒿里行》、《短歌行》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

书名号之间不能用顿号隔开(引号之间也不能用顿号隔开)。

(二)阅读下面的文字,完成4~5题。

《三国演义》代表着中国古代历史小说的最高成就。它采用“文不甚深,言不甚俗”的浅近文言,明白流畅。它的笔法富于变化,对比映衬,旁见侧出,摇曳多姿,波澜曲折,在写作上对读者也有一定启发。它的结构宏伟,把百年左右中头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物,组织得完整严密,叙述得有条不紊,前后照应,环环紧扣。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

《三国演义》有多方面的艺术成就,①_____________________。《三国演义》共写大小战争四十多次,展现了一幕幕惊心动魄的战争场面。②__________________,读者并不觉得枯燥乏味,原因就在于它写出了每次战争的特点,亦即写出了具体条件下不同的战略战术的运用,而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺的较量上。在整个宏伟的长篇结构中,《三国演义》所写各次战争彼此关联照应,显得全部描写匀称和谐而又波澜起伏。官渡之战,曹操统一华北;③__________________,决定天下三分;彝陵之战,鼎足的局面开始向统一转化;这些关键性的重大战役,都是《三国演义》的描写重点。事物发展,总有一个由量变

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

到质变的过程,总有前因后果,因此,《三国演义》在重点描写的战争之间,又描写了大大小小的许多战争作为铺垫或余波,轻重主次配合协调。既写出了战争的激烈、紧张、惊险,又不显得凄惨,动中有静,张弛有度。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使文段语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)①其中描写战争很值得称道 ②写了那么多战争 ③赤壁之战

5.简述第一段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过65个字。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 (示例)《三国演义》因为语言浅近而明白流畅,笔法灵活而富于变化,结构宏伟而组织严密,所以能够代表中国古代历史小说的最高成就。

二、名篇名句默写

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中出自《诗经·郑风·子衿》,借写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意的句子是“__________,_________”。

(2)《短歌行》中出自《管子·形势解》,表示希望尽可能多地接纳人才的句子是“__________,_________”。

(3)《短歌行》中借用典故,表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下人才都心悦诚服地归顺的句子是“__________,_________”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

青青子衿

悠悠我心

山不厌高

海不厌深

周公吐哺

天下归心

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三、课外拓展练

(一)阅读下面这首诗,完成后面题目。

却东西门行

[三国]曹操

鸿雁出塞北,乃在无人乡。

举翅万馀里,行止自成行。

冬节食南稻,春日复北翔。

田中有转蓬,随风远飘扬。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

长与故根绝,万岁不相当①。

奈何此征夫,安得驱②四方!

戎马不解鞍,铠甲不离傍。

冉冉老将至,何时反故乡!

神龙藏深泉,猛兽步高冈。

狐死归首丘③,故乡安可忘!

[注] ①不相当:不相逢,指飞蓬于本根而言。②驱:去,离开。③狐死归首丘:屈原《哀郢》中有“乌飞反故乡兮,狐死必首丘”。首丘,头向着自己的窟穴。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.全诗没有华丽的词句,也少有表现愁苦的词语,但朴实之语,也收到

了动人心魄的效果。

B.“鸿雁”万里远征,形单影只,不管是“食南稻”还是“复北翔”,

都只能依从节令的变化。

C.“转蓬”即飞蓬,诗中的“转蓬”经历“万岁”却不能归于故土,其

时间的漫长感非常强烈。

D.“戎马”两句写出了征人马不解鞍,甲不离身的生活,写出了征人辛

苦劳累的军旅生活。

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“形单影只”错,由“举翅万馀里,行止自成行”可知,鸿雁并不是孤单的,它们“自成行”,是雁群。

8.本诗主要运用了哪些艺术手法?请任选两种分析。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案 ①借景抒情:借“鸿雁”严冬南飞食稻、阳春则北翔的辛劳困苦之景,抒发诗人对东征西战的厌倦和对家乡的思念之情;借“转蓬”随风飘荡、无所归止的景象抒发诗人有家不能回的无奈与愁苦之情。

②用典:最后一句,诗人借“狐死首丘”的典故引出征夫的乡关之思,同时表达自己永怀故土的坚定信念。

③起兴:以“鸿雁”的万里远征、南来北往和“转蓬”的随风飘荡、无所归止起兴,引出征夫出征之遥、之苦和返还无期;借“神龙”“猛兽”“狐”尚且有自己的归宿,引出征夫无法归家的无奈;表达了诗人强烈的思乡之情和不得归的无奈愁苦。(任选两种即可)

(二)阅读下面这两首诗,完成后面题目。

赤 壁

[明]杜庠①

水军东下本雄图,千里长江隘舳舻。

诸葛心中空有汉,曹瞒眼里已无吴。

兵销炬影东风猛,梦断箫声夜月孤。

过此不堪回首处,荒矶鸥鸟满烟芜。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

赤 壁

[清]赵翼②

依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长。

乌鹊南飞无魏地,大江东去有周郎。

千秋人物三分国,一片山河百战场。

今日经过已陈迹,月明渔父唱沧浪③。

[注] ①杜庠:明代诗人,曾任知县,不久罢归,不得志,放情诗酒。②赵翼:清代诗人、史学家,因不满官场的庸俗黑暗辞官归里,途经赤壁写下此诗。③渔父唱沧浪:屈原被放逐后,渔父唱“沧浪歌”劝他,世道清廉,就出来为官;世道浑浊,就与世沉浮,不必过于清高。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.杜诗开篇想象曹军顺流东下、睥睨一切的气焰和威势,但一“本”字暗示了其“雄

图”终将化为泡影的历史结局;赵诗则以“依然”二字引出地势险要、故垒仍在的

现实景象。

B.两诗都涉及历史人物曹操,杜诗中的曹操狂妄轻敌,不把孙权放在眼里;赵诗巧妙

用典,曹操统一中国的政治抱负在赤壁一战中破灭,英雄横槊赋诗的形象终成记忆。

C.两诗颈联对比强烈,杜诗出句是“樯橹灰飞烟灭”的战争场景,对句却描绘出一幅

长江月夜听箫图;赵诗通过过去与现实的对比,将诗境由粗放转为凄清,令人黯然

销魂。

D.两位诗人登山临海,思接千载,纵览古今,又都如苏东坡一样借题发挥,抒写了自

己的“思古之幽情”,倾注着鲜明的个人意识,在诗歌中体现了“有我”的境界。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“赵诗……将诗境由粗放转为凄清”错。诗境“由粗放转为凄清”的是杜诗,而非赵诗。

答案 (1)相同点:两诗尾联都使用了以景结情的手法。诗歌分别结束于荒矶鸥鸟、沧浪渔父的画面当中,余韵悠长,回味无穷。

(2)不同点:杜诗直抒胸臆,杜诗认为过往的历史已不堪回首,眼前荒岛上鸥鸟乱飞满目荒芜。诗人面对历史的变迁和现实的荒凉,表达了历史沧桑、宇宙苍凉和人生短暂渺小的凄怆情感。赵诗用典,认为一切已是历史陈迹,眼前只有明月高照、渔父清唱的安逸无忧的景象。诗人反其意而用之,表达了脱离政治纠葛后淡泊超脱的心境和不与世沉沦、洁身自好的归隐之意。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.两诗的尾联在写法上有何异同?请简要分析。

本课结束

第三单元

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读