第10课 (1)劝学2023-2024学年高一语文部编版同步课件(共83张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 (1)劝学2023-2024学年高一语文部编版同步课件(共83张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-21 20:44:33 | ||

图片预览

文档简介

(共83张PPT)

(1)劝学

第10课

课前知识铺垫

1.作者及作品知识

先秦诸子集大成者——荀子

(1)荀子(约前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国猗氏(今山西安泽)人。思想家、文学家。

荀子自幼聪慧,十岁时已有神童的美誉。青年时北游燕国,未被燕王赏识。中晚年时在齐国,三度被选为祭酒;后接受楚国春申君的聘请,任兰陵令。中间曾拜见过秦昭王,不被赏识。晚年居住在兰陵,后葬于此。荀子主张性恶论。其文风说理透彻,气势充沛,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,善用比喻。

(2)《荀子》全书现存32篇,大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。该书是中国古代儒、法、道、墨等诸子思想的集大成之作,由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着中国古代论说文的进一步成熟。

主要内容:①“重人轻天”思想。《荀子》提出了“明于天人之分”的理论,认为人不能决定自然规律的存亡,天也不能决定人类的治乱、吉凶和命运。天与人各有自己的功能和作用。②“隆礼重法”学说。这是以人性恶的理论为基础,强调发挥“礼”的教化作用,借以改造生来不良的人性,同时还要并用刑罚制服性情顽劣之人。

2.背景知识

荀子五十岁时游齐,曾三次担任稷下学宫祭酒。稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。要求学生受业求学是作为祭酒须考虑的重要问题,为此荀子写下了著名的传世之作——《劝学》。

3.文体知识——论说文

论说文,又叫说理文,是一种剖析事理、论述事理、发表意见、提出主张的文体。作者通过摆事实、讲道理、辨是非、举例子等方法,来确定某种观点正确或错误,树立或否定某种主张。议论文具有观点明确、论据充分、语言精练、论证合理、逻辑严密的特点。

4.知识链接

(1)荀子的思想主张

荀子是先秦儒家的代表人物,他批判总结了先秦诸子的学术思想,对古代唯物主义有所发展。荀子不同意孟子的“性善”说,主张“性恶论”,认为人、物皆可改变,能“知明而行无过矣”。

他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治天下既用“法”治又兼用“礼”治。

(2)名家点评

①文章在语言运用上,长短句并用,对偶排比句间行,匀称而又错落有致,读来朗朗上口,富于音乐节奏美。

——现代文艺理论家徐中玉、金启华《中国古代文学作品选》

②《劝学》中的比喻灵巧多样,运用自如。……文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉;相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。

——张耀辉、付德岷《中外散文名篇鉴赏辞典》

课时1 疏通文本内容,积累文言知识

学习目标

积累、掌握《劝学》文言知识,理解探究语言文字。

活动一 诵读理解,疏通文意

1.诵全文,通文意

解释词语

(第1段)君子曰:学不可以已( )。

诵读提示

该句是全文的中心论点,应重读“学”“已”二字。

停止

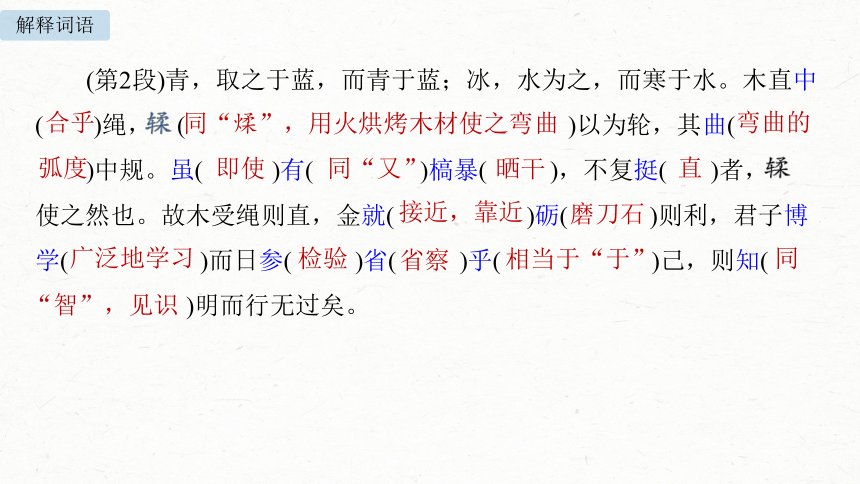

解释词语

(第2段)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中( )绳, ( )以为轮,其曲(

)中规。虽( )有( )槁暴( ),不复挺( )者, 使之然也。故木受绳则直,金就( )砺( )则利,君子博学( )而日参( )省( )乎( )己,则知(

)明而行无过矣。

合乎

同“煣”,用火烘烤木材使之弯曲

弯曲的

弧度

即使

同“又”

晒干

直

接近,靠近

磨刀石

广泛地学习

检验

省察

相当于“于”

同

“智”,见识

诵读提示

“青”“冰”两句,应重读第二个“青”和“寒”,强调程度深。“木……也”部分,应重读两个“ ”字,强调改变的手段。“故……矣”有三个分句,前两个分句应读得轻,后一个分句应读得重。因为前两个是比喻句,后一个是观点句。

名句填空

①文中借助挺直的木头被弯曲后,即使又晒干也不能复原,说明事物经过人工改造,可以改变原来的状态的句子是“ , ,

”。

②文中“ , ”两句运用比喻论证的方法,通过“木”和“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状态。

虽有槁暴

不复挺者

使之然也

故木受绳则直

金就砺则利

解释词语

(第3段)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂( )而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马者,非利足

( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河。君子生( )非异也,善假于物(

)也。

踮起脚后跟

劲疾

清楚

借助

善于奔走

到达

用作动词,游泳

横渡

同“性”,天性

外物,

包括各种客观条件

诵读提示

“吾尝……见也”是个并列复句,读时应前句重,后句轻,因为前句是观点句,后句是比喻句。在观点句中,“不如须臾之所学也”应重读,以此突出“学习”的重要。

四个“而见”“而闻”“而致”“而绝”句,均属转折句的转句,应重读,尤其应重读“见”“闻”“致”“绝”四字,以强调结果。

“君子”句,应重读“善假于物也”,尤其应重读“假”“物”二字。

名句填空

③文中举例论证借助外物的重要性时说,终日殚精竭虑思考,却“ ”;踮起脚后跟极目远望,却“ ”。

④文中通过对比的手法直接强调学习的重要性的两句是“________

, ”。

⑤荀子擅长用多样化的比喻阐明深刻的道理。 利用声音传播规律说明“学习必须善于利用外物”这一道理的句子是“ ,_____

, ”。

⑥文中强调君子的资质与一般人没有什么差别,君子之所以高于一般人,是因为他善于利用外物的句子是“ , ”。

不如须臾之所学也

不如登高之博见也

吾尝终日

而思矣

不如须臾之所学也

顺风而呼

声非

加疾也

而闻者彰

君子生非异也

善假于物也

解释词语

(第4段)积土成山,风雨兴焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得( ),圣心备焉。故不积跬步,无以( )至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾( ),功在不舍( )。锲( )

而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心( )一( )也。蟹六跪而二螯( ),非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁( )也。

兼词,相当于“于此”

获得

没有用来……的,无从

一天的行程

停止,止息

刻

雕刻

因为心思

专一

蟹钳

浮躁,不专心

诵读提示

“积土……备焉”同样重读观点句。“故”应单独一顿,以强调结果。“积”反复出现,应重读。

“骐骥……可镂”句,“舍”反复出现,应重读;两处正反对比句中,正面的应重读,反面的应轻读。“蚓……躁也”两组正反比喻句中,正面的应重读,反面的应轻读。“用心一也”的“一”应重读。

名句填空

⑦文中强调了积累的重要性。以积土成山、积水成渊可以兴风雨、生蛟龙设喻,引出“ , , ”的观点。

⑧文中用劣马与好马进行对比,强调学习必须持之以恒的句子是

“ , ; , ”。

⑨文中指出,蚯蚓虽然身体柔弱,却能“ , ”,

是用心专一的缘故。

⑩文中以蚯蚓为例,论证了为学必须锲而不舍,坚持不懈;同篇中与之相反的例证是“ , , ”。

积善成德

而神明自得

圣心备焉

骐骥一跃

上食埃土

蟹六跪而二螯

不能十步

驽马十驾

功在不舍

下饮黄泉

非蛇鳝之穴无可寄托者

用心躁也

活动二 语言文字理解探究

2.下面的引文出自清代王先谦的《〈荀子〉集解》,你从文中得到几种“参”字的解释?你更认同哪种解释?请阐述理由。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。参,三也。曾子曰:“吾日三省吾身。”俞樾曰:“‘省乎’二字,后人所加也。《荀子》原文盖作‘君子博学而日参己’。参者,验也。《史记·礼书》曰:‘参是岂无坚革利兵哉?’《索隐》曰:‘参者,验也。’……君子博学而日参验之于己,故知明而行无过也。”

答案 (1)“参”字有两种解释:一为“验”;二为“三”,即多次。

(2)(示例一)我更认可“验”的解释,君子不仅广博地学习,并且学以所用,以此来规范自己的行为,强调其结果。

(示例二)我更认可“三”的解释,此处“三”可以是具体数字,也可以是概数。当具体数字时,表示“三个方面”,强调反省的内容,即“三个方面”;当概数时,表示多次、不停地反省自己,强调反省的次数。

3.下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的译文,请指出译文中存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以渡过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

(1)问题:______________________________________________________

_______________________________________________________________(2)建议: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

存在曲解字义现象,如“跂”“水”“绝”“假”;不明通假,如“生”;不够雅致,如“我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖”等。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

4.“而致千里”的“致”与“无以至千里”的“至”在意思上有什么区别?

答案 两个字似乎都可以理解为“到达”,但在“到达”的方式上有区别。“致”是借助外物到达;“至”是靠自身积累而到达,无须“假物”。

活动三 积累基础,巩固文言知识

5.为本文制作文言基础知识归纳卡片,时读时记。

(1)通假字

例句 指出通假本字及意义

①木直中绳, 以为轮

②虽有槁暴,不复挺者

③则知明而行无过矣

④君子生非异也

同“煣”,用火烘烤木材使之弯曲

“有”同“又”,复、再;“暴”同“曝”,晒

同“智”,见识

同“性”,天性

(2)古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

①劝 劝学 古义:_________________________________

今义:拿道理说服人,使人听从

②金 金就砺则利 古义:_________________________________

今义:黄金

③跪 蟹六跪而 二螯 古义:_________________________________

今义:两膝弯曲,使一个或两个膝盖着地

鼓励

金属制的刀斧等

蟹腿

词语 例句 解析(古今义)

④博学 君子博学而日参省乎己 古义:_________________________________

今义:学问广博精深

⑤爪牙 蚓无爪牙 之利 古义:_________________________________

今义:比喻坏人的党羽

⑥寄托 非蛇鳝之穴无可寄托者 古义:_________________________________

今义:托付;把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)

广泛地学习

爪子和牙齿

托身,藏身

(3)多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

①假 君子生非异也,善假于物也

以是人多以书假余

乃悟前狼假寐,盖以诱敌

②闻 声非加疾也,而闻者彰

博闻强识

闻寡人之耳者

动词,借助

动词,借,借给

动词,假装

动词,听见

名词,见闻,见识

动词,使……听到

词语 例句 释义项(或用法)

③强 蚓无爪牙之利,筋骨之强

挽弓当挽强,用箭当用长

策勋十二转,赏赐百千强

④绝 假舟楫者,非能水也,而绝江河

率妻子邑人来此绝境

络绎不绝

⑤望 吾尝跂而望矣

先达德隆望尊

形容词,强健的,强大的

形容词,有力的,坚硬的

动词,有余

动词,横渡

形容词,与世隔绝的

动词,间断

动词,向远处看

名词,声望,名望

(4)词类活用

活用类型 例句例字 意思解释

名词 活用 活用为状语 ①君子博学而日参省乎己

②上食埃土,下饮黄泉

活用为动词 ③假舟楫者,非能水也

形容词活用 活用为名词 ④其曲中规

⑤积善成德,而神明自得

活用为动词 ⑥故木受绳则直,金就砺则利

每天

向上/向下

游泳

弯曲度

善行

变直/变锋利

活用类型 例句例字 意思解释

使动用法 ⑦ 使之然也

数词活用 活用为形容词 ⑧用心一也

使……弯曲

专一

(5)重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

①于 青,取之于蓝

而寒于水

善假于物

②而 君子博学而日参省乎己

而青于蓝

吾尝跂而望矣

③焉 风雨兴焉

圣心备焉

介词,从

介词,比

介词,引出对象,可不译

连词,并且,表递进关系

连词,但是,表转折关系

连词,表修饰关系

兼词,相当于“于此”

助词,可不译

(6)特殊句式

句式 例句 调整为正常语序或指出标志词语

状语后置句 ①青,取之于蓝,而青于蓝

②冰,水为之,而寒于水

判断句 ③虽有槁暴,不复挺者, 使之然也

④非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

定语后置句 ⑤蚓无爪牙之利,筋骨之强

正常语序为“于蓝取”“于蓝青”

“……者,……也”表判断

“……者,……也”表判断

以“之”为标志,正常语序为“利之爪牙”“强之筋骨”

正常语序为“于水寒”

课时2 细品慢咽,倾听先哲心声

学习目标

把握作者阐述的学习之道,体会作者借比喻论证来阐明的观点以及比喻论证的特点。

某直播带货平台火爆出圈,成为近期最热话题,其中,最火爆的莫过于8年教过50万学生的一位英语老师。这位老师凭借卓越的语言表达能力、丰富的知识储备和真诚朴实的态度赢得了广大网友的称赞,掀起了“小作文”的高潮。但也有人说“再火,也只不过是个卖货的”,认为“学习无用”。针对这些否定学习、厌学的网友,报刊准备刊登“学之道”展览,主要选择荀子的《劝学》来展现古代先贤对学习的认知,从“学”的角度体会先贤的真知灼见,以调动网友的学习积极性。以下是展览活动的具体内容,请你积极参与。

情境任务

听圣贤劝勉,拼无悔青春

活动一 遇见·初探先哲智慧

“学之道”展览的第一部分为“遇见”,主要是介绍先哲的言论。

1.为了能更快速清晰地理顺文章思路,需要你画一个针对本文的思维导图。(请结合课文内容补写下面的结构导图)

弥补不足

积累

坚持

专一

2.在这部分中,你还需要详细介绍先哲对于“学之道”的看法,为此你需要捋清下列问题。

(1)文章标题为“劝学”,“劝”为“鼓励”,荀子在鼓励我们学什么呢?最终目的是什么?结合背景和下面的句子,简要说说你的看法。

君子曰:学不可以已。

君子博学而日参省乎己。

君子生非异也,善假于物也。

积善成德,而神明自得,圣心备焉。

答案 鼓励我们学习儒家经典,最终目的是做圣贤,成为君子。作者勉励人们要坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德;要学习儒家经典并以此指导自己的思想言行,最终成为“君子”,注重修身。

(2)荀子认为人性本恶,他在本文中所论述的观点与他的“性恶论”之间有什么关系?

答案 因为“性恶”,所以需要改造,改造后即可为善,而改造的方法就是进行学习;通过后天的学习来提高自身的修养,改变自己不良的天性,成为有学问、有修养的谦谦君子。

(3)结合下面的句子,说出其中的学习道理以及句子是从哪个角度阐述学习道理的。

①君子曰:学不可以已。

答案 学习是没有终点的。要成为圣人,需要用人的一生去学习、去实践,要树立终身学习的观念。这是从学习的观念角度阐述的。

②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

答案 这句话阐述了学习的方法和作用。学习方法——博学和反省,学习作用——知明、行无过。这是从学习的作用角度阐述的。

③君子生非异也,善假于物也。

答案 这句话是说君子的本性与常人无异,而他之所以能成为君子,在于他善于凭借外物而已,这里的“物”即学习。学习可以使自然意义上的人改变为文化意义上的人。这是从学习的必要性角度阐述的。

3.为了让网友对先哲的“学之道”展览的第一部分有个“结尾”,请你将文章内容概括为6个“劝”。(请补充完整)

劝你要不停止地学。劝你要广泛地学,而且要反思。劝你要①__________________。劝你要②______。劝你要坚持。劝你要③_______。

学会借助各种条件

积累

专心

活动二 折服·慨叹圣贤深义

“学之道”展览的第二部分为“折服”,意在帮助网友们深入理解荀子的学习观。为此,你需要了解荀子的言说技巧。

4.《劝学》能把深奥的道理寓于大量浅显贴切的比喻之中,运用比喻论证时手法极其灵活自然。请细读课文,仿照示例,填写表格。

知识补充

比喻论证

比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。在比喻论证中,喻体是形象的事物,其中包含着一定的关系和道理;本体则是抽象的道理。喻体和本体虽然是两类不同的事物,但在它们之间存在着一个共同的一般性原理,因此它们之间具有推理关系。运用这种论证方法,能够以事喻理,形象生动地论证观点,使论证浅显易懂,易于读者接受和理解。

比喻论证和比喻修辞的区别:

①比喻修辞的目的是使叙描生动、形象、逼真。

②比喻论证的目的是使抽象的道理通俗易懂,避开空洞、生硬的说教,使读者更容易接受。

比喻论证的两种常见结构形式:

①排比式比喻:一句一个比喻,连用两句或三句,然后引出观点,展开论述,也可以与此相反。

②段落式比喻:提出观点,建立比喻,分析比喻,总结比喻,重申观点。

表一:

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用文中句子回答)

木受绳则直 ①连用两个喻体(博喻) ②正面 (1)

金就砺则利

跂而望 比较 (2)

不如登高之博见

登高而招 ①博喻 ②正面 (3)

顺风而呼

假舆马者

假舟楫者

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

君子生非异也,善假于物也

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用文中句子回答)

积土成山,积水成渊 正反结合 (4)

不积跬步,不积小流

积善成德,而神明自得,圣心备焉

表二:

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用自己的话回答)

青出于蓝 ①正面 ②博喻 (5)

冰寒于水

木直而化为车轮 正面 (6)

骐骥一跃,不能十步 ①正反对比 ②博喻 (7)

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也 ①正反对比 ②博喻 (8)

蟹六跪而二螯……用心躁也

学习可以提高人

学习可以改变人

学习贵在坚持(有恒)

学习贵在专心

5.“譬称以喻之,分别以明之”是荀子主张的“谈说之本”。本文鲜明地体现了这一说理特色——善用比喻。试从喻体的选用、喻体的种类、喻体与论点的位置及关系、喻体与句式的结合等角度说明其特色。

答案

角度 特色

喻体的选用 来自生活,非常鲜活,如“木头”“车轮”“登山”等。

喻体的种类 ①正反设喻,如“积土成山”“积水成渊”与“不积跬步”“不积小流”;②博喻,为论证“学习贵在坚持”,先后用了“骐骥”与“驽马”、“朽木”与“金石”两组比喻。

角度 特色

喻体与论点的位置及关系 位置:①论点在前,喻体在后,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;②喻体在前,论点在后,如“木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。

关系:①以论带喻,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;②以喻代议,如“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”。

角度 特色

喻体与句式的结合 有的使用排比句式,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的使用对偶句,如“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”。无论是排比句还是对偶句,都用短句,间以长句,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得结构有致,生气勃勃。

活动三 碰撞·聚焦儒家“学之道”

“学之道”展览的第三部分为“碰撞”,意在帮助网友深入理解先贤对于学习的看法,进一步了解儒家关于“学”的道理。

6.下面是《论语》中的内容,其中蕴含了许多关于“学”的道理,请说明文本强调了“学”的哪方面内容及看法。

(1)子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”(《论语·学而》)

①翻译:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

子夏说:“一个人能够尊重贤者而看轻女色,侍奉父母能够竭尽全力,服侍君主能够献出自己的生命,同朋友交往,说话诚实、恪守信用。这样的人,即使他自己说没有学过什么,我也一定要说他已经学习过了。”

②学之道:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

强调学习的目的,即在于提高人的品德(学习可以修身),要在生活实践中学习,完善自己,并在实践中践行。

(2)卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?”(《论语·子张》)

①翻译:_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

卫国的公孙朝向子贡问道:“仲尼的学问是从哪里学的?”子贡说:“周文王和周武王之道,并没有失传,还留存在人间。贤能的人掌握了其中重要部分,不贤能的人只记住了细枝末节。周文王和周武王之道是无处不在的。我的老师从哪儿不能学呢?而且又何必有固定的老师呢?”

②学之道:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

强调学习的方法,即学习就存在于学习者的身边,要向身边优秀的人学习,不必有固定的老师,可以向任何人学习。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”你怎么看待这两种不同的说法?

微任务

两大圣贤的“思”与“学”

答案 两位圣贤的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”,强调学习需要正确的态度和方法,学习与思考要结合起来。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,并不是否定思考,荀子否定的是单靠坐在房间里苦思冥想的学习方法。他主张利用外界事物,向实际学习。荀子以亲身体验,通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想式学习不如“善假于物”的学习。

练透

一、课内基础练

1.下列句子中,不含通假字的一项是

A.则知明而行无过矣 B.虽有槁暴,不复挺者

C.君子生非异也 D.君子博学而日参省乎己

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

A项“知”同“智”,见识。

B项“有”同“又”,再/“暴”同“曝”,晒。

C项“生”同“性”,天性。

A.

B.

C.

D.

木直中绳(合乎)

则知明而行无过矣(过错)

故木受绳则直(经过墨线比量)

虽有槁暴(晒干)

金就砺则利(接近,靠近)

吾尝终日而思矣(曾经)

吾尝跂而望矣(踮起脚后跟)

而绝江河(断绝)

2.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

绝:横渡。

3.下列句子中,加颜色词语的古今意义相同的一项是

A.君子博学而日参省乎己 B.非蛇鳝之穴无可寄托者

C.蚓无爪牙之利 D.积土成山,风雨兴焉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

A项古义,广泛地学习;今义,学问广博精深。

B项古义,托身,藏身;今义,托付,把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)。

C项古义,爪子和牙齿;今义,比喻坏人的党羽。

D项古今义均为自然界的风和雨。

4.下列各组句子中,加颜色词的活用类型相同的一组是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A.

B.

C.

D.

登高而招

积善成德,而神明自得

故木受绳则直

假舟楫者,非能水也

君子博学而日参省乎己

上食埃土,下饮黄泉,用心一也

假舆马者,非利足也

伏尸百万,流血千里

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A项“高”“善”均为形容词作名词,分别为“高处”“善行”之意。

B项“直”,形容词作动词,变直/“水”,名词作动词,游泳。

C项“日”,名词作状语,每天/“一”,数词作形容词,专一。

D项“利”,形容词的使动用法,使……快/“伏”,倒伏,无活用。

11

5.下列句子中,句式类型与例句相同的一项是

例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.微斯人,吾谁与归 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.甚矣,汝之不惠 D.马之千里者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

D项和例句均为定语后置句。

A项宾语前置句。

B项状语后置句。

C项主谓倒装句。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)(2022·浙江)故不积跬步,____________;不积小流,___________。

(荀子《劝学》)

(2)(2022·新高考Ⅰ)《荀子·劝学》中“__________,_________”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

(3)(2020·全国Ⅱ)《荀子·劝学》中举例说,笔直的木材如果“__________”,就会弯曲到符合圆规的标准;即使再经曝晒也不会挺直,因为“_______

_______”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

无以至千里

无以成江海

驽马十驾

功在不舍

以为轮

使

之然也

(4)(2020·天津)在“停课不停学”期间的云班会上讨论“学习和思考的关系”,你想强调学习的重要性,可以引用《荀子·劝学》中的“________

__________,_________________”。

(5)《荀子·劝学》中强调君子的天性同一般人并非有何差异,只是善于借助外物的句子是“______________,___________”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

吾尝终

日而思矣

君子生非异也

不如须臾之所学也

善假于物也

二、课外拓展练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

文本一:

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,

以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(节选自《荀子·劝学》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本二:

学不倦,所以治己也;教不厌,所以治人也。夫茧,舍而不治,则腐蠹而弃;使女工缫之,以为美锦,大君服而朝之。身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。使贤者教之,以为世士,则天下诸侯莫敢不敬。是故子路,卞之野人;子贡,卫之贾人;颜涿聚,盗也;颛孙师,驵①也。孔子教之,皆为显士。夫学,譬之犹砺也。昆吾之金,而铢父之锡,使干越之工,铸之以为剑,而弗加砥砺,则以刺不入,以击不断。磨之以砻砺,加之以黄砥,则其刺也无前,其击也无下。自是观之,砺之与弗砺其相去远矣。今人皆知砺其剑,而弗知砺其身。夫学,身之砺砥也。

(节选自尸子《劝学》,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本三:

夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。未知养亲者,欲其观古人之先意承颜,怡声下气,不惮劬劳,以致甘软,惕然惭惧,起而行之也;未知事君者,欲其观古人之守职无侵见危授命不忘诚谏以利社稷,恻然自念,思欲效之也……历兹以往,百行皆然。纵不能淳,去泰去甚②。学之所知,施无不达。世人读书者,但能言之,不能行之,忠孝无闻,仁义不足;加以断一条讼,不必得其理;宰千户县,不必理其民;问其造屋,不必知楣横而棁竖也;问其为田,不必知稷早而黍迟也;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

吟啸谈谑,讽咏辞赋,事既优闲,材增迂诞,军国经纶,略无施用。故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!夫学者所以求益耳。

(节选自颜之推《勉学》,有删改)

[注] ①驵(zǎnɡ):马贩子。②去泰去甚:这里指去掉过于严重的毛病。泰、甚,过分。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.文本三中画波浪线的部分有三处需要断句,请在下面相应位置的答案标号上画“√”。

欲A其B观C古人D之E守职F无G侵H见I危J授K命L不忘M诚N谏O以P利Q社稷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

√

√

句意:要让他看到古人的尽守职责不越权,见到危难接受任命,不忘对君主忠谏,来有利于国家。

8.下列对文中加颜色的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

A.“以为美锦”与“ 以为轮”(《荀子·劝学》)两句中的“以为”含义

相同。

B.“砺之与弗砺其相去远矣”与“去国怀乡,忧谗畏讥”(《岳阳楼记》)

两句中的“去”含义不同。

C.“以致甘软”与“假舆马者,非利足也,而致千里”(《荀子·劝学》)

两句中的“致”含义不同。

D.“略无施用”与“两岸连山,略无阙处”(《三峡》)两句中的“略无”

含义不同。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项两个“以为”都是“使……成为,把……作为”。

B项两个“去”分别是“距离”和“离开”。

C项两个“致”分别是“得到,获得”和“到达”。

D项两个“略无”都是“全无,毫无”。

9.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是

A.尸子在《劝学》中列举了子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,

是为了说明孔子的贤能。

B.从颜之推提到的“未知养亲者”等情形可知,学习可以“取人之长,

补己之短”。

C.《荀子·劝学》和尸子《劝学》都运用了比喻论证,使论证形象生动,

浅显易懂。

D.尸子和颜之推都写到了学习者在学习后所产生的变化,并以此来强调

学习的重要性。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“是为了说明孔子的贤能”错,尸子在《劝学》中列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明学习的重要性。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

(2)故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

每个人就像蚕茧一样,舍置而不修治,则智慧、行为会变得无知、败坏。

所以被武将、平俗的小吏们共同讥笑诋毁,确实是由于这个原因吧!

11.三段文字都论述了学习的作用,请分别加以概括。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案 ①荀子认为学习能让人智慧明达,行为没有过错。

②尸子认为学习能使人成为当世名士,天下的诸侯就没有谁敢对他不敬。

③颜之推认为学习能使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

参考译文

文本二:

勤学而不厌倦,是用以治理自身的;教诲而不厌倦,是用以治理他人的。如果蚕茧已成,弃置而不加治理,就会变质腐蚀而抛弃;如果使女工缫丝治理,用它制成漂亮的织锦,那么天子上朝时也会穿着它。每个人就像蚕茧一样,舍置而不修治,则智慧、行为会变得无知、败坏。让贤达的人教诲他,他就会成为当世名士,那么天下的诸侯中就没有谁敢对他不敬。因此,子路是鲁东卞的粗野之人,子贡是卫地商人,颜涿聚是个强盗,颛孙师是个马贩子。经过孔子教导之后,(他们)都成为名士。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

把学习做个比喻,那就像磨砺的道理一样。即使是昆吾的金属、铢父的锡,让吴、越的良工用它铸造成剑而不加磨砺,用它刺击也不能深入,用它侧击也不能砍断。如果用粗磨刀石开磨,再用细磨刀石精磨,那么用它刺击前面如无物一般,下面也如无物一般,锋利无比。由此看来,磨砺与不磨砺,相差太远了。现在的人们都知道磨砺他们的剑,却不知磨砺他们自身。学习,就是对自身的磨砺。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本三:

读书做学问的原因,本意在于使心胸开阔,使洞明世事,有利于行动罢了。不懂得奉养双亲的,要让他看到古人探知父母的心意,顺受父母的脸色,和声下气,不怕劳苦,弄来甜美软和的东西,(于是)谨慎戒惧,行动起来照着去办;不懂得侍奉君主的,要让他看到古人的尽守职责不越权,见到危难接受任命,不忘对君主忠谏,来有利于国家,(于是)凄恻自省,想要效法他们……这样数下去,所有行业无不如此。即使不能做到纯正,至少可以去掉过于严重的毛病。学习所得,施行起来没有不见成效的。世人读书的,往往只能说到,不能做到,(所以)他们的忠

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

孝没有人听说,仁义不足道;(如果)让他判断一件诉讼,一定弄不清事理;(如果)治理千户小县,一定管不好他的百姓;(如果)问他造屋的事情,一定不知道楣是横的还是竖的;(如果)问他耕田的事情,一定不知道稷黍哪个早而哪个晚;吟诗谈笑,诵读辞赋,这样的事情已经很悠闲,只能增加一些迂腐荒诞的才能,处理军国大事,一点用处没有。所以被武将、平俗的小吏们共同讥笑诋毁,确实是由于这个原因吧!这是学习的人要求长进的原因啊!

第六单元

本课结束

(1)劝学

第10课

课前知识铺垫

1.作者及作品知识

先秦诸子集大成者——荀子

(1)荀子(约前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国猗氏(今山西安泽)人。思想家、文学家。

荀子自幼聪慧,十岁时已有神童的美誉。青年时北游燕国,未被燕王赏识。中晚年时在齐国,三度被选为祭酒;后接受楚国春申君的聘请,任兰陵令。中间曾拜见过秦昭王,不被赏识。晚年居住在兰陵,后葬于此。荀子主张性恶论。其文风说理透彻,气势充沛,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,善用比喻。

(2)《荀子》全书现存32篇,大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。该书是中国古代儒、法、道、墨等诸子思想的集大成之作,由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着中国古代论说文的进一步成熟。

主要内容:①“重人轻天”思想。《荀子》提出了“明于天人之分”的理论,认为人不能决定自然规律的存亡,天也不能决定人类的治乱、吉凶和命运。天与人各有自己的功能和作用。②“隆礼重法”学说。这是以人性恶的理论为基础,强调发挥“礼”的教化作用,借以改造生来不良的人性,同时还要并用刑罚制服性情顽劣之人。

2.背景知识

荀子五十岁时游齐,曾三次担任稷下学宫祭酒。稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。要求学生受业求学是作为祭酒须考虑的重要问题,为此荀子写下了著名的传世之作——《劝学》。

3.文体知识——论说文

论说文,又叫说理文,是一种剖析事理、论述事理、发表意见、提出主张的文体。作者通过摆事实、讲道理、辨是非、举例子等方法,来确定某种观点正确或错误,树立或否定某种主张。议论文具有观点明确、论据充分、语言精练、论证合理、逻辑严密的特点。

4.知识链接

(1)荀子的思想主张

荀子是先秦儒家的代表人物,他批判总结了先秦诸子的学术思想,对古代唯物主义有所发展。荀子不同意孟子的“性善”说,主张“性恶论”,认为人、物皆可改变,能“知明而行无过矣”。

他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治天下既用“法”治又兼用“礼”治。

(2)名家点评

①文章在语言运用上,长短句并用,对偶排比句间行,匀称而又错落有致,读来朗朗上口,富于音乐节奏美。

——现代文艺理论家徐中玉、金启华《中国古代文学作品选》

②《劝学》中的比喻灵巧多样,运用自如。……文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉;相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。

——张耀辉、付德岷《中外散文名篇鉴赏辞典》

课时1 疏通文本内容,积累文言知识

学习目标

积累、掌握《劝学》文言知识,理解探究语言文字。

活动一 诵读理解,疏通文意

1.诵全文,通文意

解释词语

(第1段)君子曰:学不可以已( )。

诵读提示

该句是全文的中心论点,应重读“学”“已”二字。

停止

解释词语

(第2段)青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中( )绳, ( )以为轮,其曲(

)中规。虽( )有( )槁暴( ),不复挺( )者, 使之然也。故木受绳则直,金就( )砺( )则利,君子博学( )而日参( )省( )乎( )己,则知(

)明而行无过矣。

合乎

同“煣”,用火烘烤木材使之弯曲

弯曲的

弧度

即使

同“又”

晒干

直

接近,靠近

磨刀石

广泛地学习

检验

省察

相当于“于”

同

“智”,见识

诵读提示

“青”“冰”两句,应重读第二个“青”和“寒”,强调程度深。“木……也”部分,应重读两个“ ”字,强调改变的手段。“故……矣”有三个分句,前两个分句应读得轻,后一个分句应读得重。因为前两个是比喻句,后一个是观点句。

名句填空

①文中借助挺直的木头被弯曲后,即使又晒干也不能复原,说明事物经过人工改造,可以改变原来的状态的句子是“ , ,

”。

②文中“ , ”两句运用比喻论证的方法,通过“木”和“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状态。

虽有槁暴

不复挺者

使之然也

故木受绳则直

金就砺则利

解释词语

(第3段)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂( )而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马者,非利足

( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河。君子生( )非异也,善假于物(

)也。

踮起脚后跟

劲疾

清楚

借助

善于奔走

到达

用作动词,游泳

横渡

同“性”,天性

外物,

包括各种客观条件

诵读提示

“吾尝……见也”是个并列复句,读时应前句重,后句轻,因为前句是观点句,后句是比喻句。在观点句中,“不如须臾之所学也”应重读,以此突出“学习”的重要。

四个“而见”“而闻”“而致”“而绝”句,均属转折句的转句,应重读,尤其应重读“见”“闻”“致”“绝”四字,以强调结果。

“君子”句,应重读“善假于物也”,尤其应重读“假”“物”二字。

名句填空

③文中举例论证借助外物的重要性时说,终日殚精竭虑思考,却“ ”;踮起脚后跟极目远望,却“ ”。

④文中通过对比的手法直接强调学习的重要性的两句是“________

, ”。

⑤荀子擅长用多样化的比喻阐明深刻的道理。 利用声音传播规律说明“学习必须善于利用外物”这一道理的句子是“ ,_____

, ”。

⑥文中强调君子的资质与一般人没有什么差别,君子之所以高于一般人,是因为他善于利用外物的句子是“ , ”。

不如须臾之所学也

不如登高之博见也

吾尝终日

而思矣

不如须臾之所学也

顺风而呼

声非

加疾也

而闻者彰

君子生非异也

善假于物也

解释词语

(第4段)积土成山,风雨兴焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得( ),圣心备焉。故不积跬步,无以( )至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾( ),功在不舍( )。锲( )

而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心( )一( )也。蟹六跪而二螯( ),非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁( )也。

兼词,相当于“于此”

获得

没有用来……的,无从

一天的行程

停止,止息

刻

雕刻

因为心思

专一

蟹钳

浮躁,不专心

诵读提示

“积土……备焉”同样重读观点句。“故”应单独一顿,以强调结果。“积”反复出现,应重读。

“骐骥……可镂”句,“舍”反复出现,应重读;两处正反对比句中,正面的应重读,反面的应轻读。“蚓……躁也”两组正反比喻句中,正面的应重读,反面的应轻读。“用心一也”的“一”应重读。

名句填空

⑦文中强调了积累的重要性。以积土成山、积水成渊可以兴风雨、生蛟龙设喻,引出“ , , ”的观点。

⑧文中用劣马与好马进行对比,强调学习必须持之以恒的句子是

“ , ; , ”。

⑨文中指出,蚯蚓虽然身体柔弱,却能“ , ”,

是用心专一的缘故。

⑩文中以蚯蚓为例,论证了为学必须锲而不舍,坚持不懈;同篇中与之相反的例证是“ , , ”。

积善成德

而神明自得

圣心备焉

骐骥一跃

上食埃土

蟹六跪而二螯

不能十步

驽马十驾

功在不舍

下饮黄泉

非蛇鳝之穴无可寄托者

用心躁也

活动二 语言文字理解探究

2.下面的引文出自清代王先谦的《〈荀子〉集解》,你从文中得到几种“参”字的解释?你更认同哪种解释?请阐述理由。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。参,三也。曾子曰:“吾日三省吾身。”俞樾曰:“‘省乎’二字,后人所加也。《荀子》原文盖作‘君子博学而日参己’。参者,验也。《史记·礼书》曰:‘参是岂无坚革利兵哉?’《索隐》曰:‘参者,验也。’……君子博学而日参验之于己,故知明而行无过也。”

答案 (1)“参”字有两种解释:一为“验”;二为“三”,即多次。

(2)(示例一)我更认可“验”的解释,君子不仅广博地学习,并且学以所用,以此来规范自己的行为,强调其结果。

(示例二)我更认可“三”的解释,此处“三”可以是具体数字,也可以是概数。当具体数字时,表示“三个方面”,强调反省的内容,即“三个方面”;当概数时,表示多次、不停地反省自己,强调反省的次数。

3.下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的译文,请指出译文中存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以渡过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

(1)问题:______________________________________________________

_______________________________________________________________(2)建议: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

存在曲解字义现象,如“跂”“水”“绝”“假”;不明通假,如“生”;不够雅致,如“我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖”等。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

4.“而致千里”的“致”与“无以至千里”的“至”在意思上有什么区别?

答案 两个字似乎都可以理解为“到达”,但在“到达”的方式上有区别。“致”是借助外物到达;“至”是靠自身积累而到达,无须“假物”。

活动三 积累基础,巩固文言知识

5.为本文制作文言基础知识归纳卡片,时读时记。

(1)通假字

例句 指出通假本字及意义

①木直中绳, 以为轮

②虽有槁暴,不复挺者

③则知明而行无过矣

④君子生非异也

同“煣”,用火烘烤木材使之弯曲

“有”同“又”,复、再;“暴”同“曝”,晒

同“智”,见识

同“性”,天性

(2)古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

①劝 劝学 古义:_________________________________

今义:拿道理说服人,使人听从

②金 金就砺则利 古义:_________________________________

今义:黄金

③跪 蟹六跪而 二螯 古义:_________________________________

今义:两膝弯曲,使一个或两个膝盖着地

鼓励

金属制的刀斧等

蟹腿

词语 例句 解析(古今义)

④博学 君子博学而日参省乎己 古义:_________________________________

今义:学问广博精深

⑤爪牙 蚓无爪牙 之利 古义:_________________________________

今义:比喻坏人的党羽

⑥寄托 非蛇鳝之穴无可寄托者 古义:_________________________________

今义:托付;把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)

广泛地学习

爪子和牙齿

托身,藏身

(3)多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

①假 君子生非异也,善假于物也

以是人多以书假余

乃悟前狼假寐,盖以诱敌

②闻 声非加疾也,而闻者彰

博闻强识

闻寡人之耳者

动词,借助

动词,借,借给

动词,假装

动词,听见

名词,见闻,见识

动词,使……听到

词语 例句 释义项(或用法)

③强 蚓无爪牙之利,筋骨之强

挽弓当挽强,用箭当用长

策勋十二转,赏赐百千强

④绝 假舟楫者,非能水也,而绝江河

率妻子邑人来此绝境

络绎不绝

⑤望 吾尝跂而望矣

先达德隆望尊

形容词,强健的,强大的

形容词,有力的,坚硬的

动词,有余

动词,横渡

形容词,与世隔绝的

动词,间断

动词,向远处看

名词,声望,名望

(4)词类活用

活用类型 例句例字 意思解释

名词 活用 活用为状语 ①君子博学而日参省乎己

②上食埃土,下饮黄泉

活用为动词 ③假舟楫者,非能水也

形容词活用 活用为名词 ④其曲中规

⑤积善成德,而神明自得

活用为动词 ⑥故木受绳则直,金就砺则利

每天

向上/向下

游泳

弯曲度

善行

变直/变锋利

活用类型 例句例字 意思解释

使动用法 ⑦ 使之然也

数词活用 活用为形容词 ⑧用心一也

使……弯曲

专一

(5)重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

①于 青,取之于蓝

而寒于水

善假于物

②而 君子博学而日参省乎己

而青于蓝

吾尝跂而望矣

③焉 风雨兴焉

圣心备焉

介词,从

介词,比

介词,引出对象,可不译

连词,并且,表递进关系

连词,但是,表转折关系

连词,表修饰关系

兼词,相当于“于此”

助词,可不译

(6)特殊句式

句式 例句 调整为正常语序或指出标志词语

状语后置句 ①青,取之于蓝,而青于蓝

②冰,水为之,而寒于水

判断句 ③虽有槁暴,不复挺者, 使之然也

④非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

定语后置句 ⑤蚓无爪牙之利,筋骨之强

正常语序为“于蓝取”“于蓝青”

“……者,……也”表判断

“……者,……也”表判断

以“之”为标志,正常语序为“利之爪牙”“强之筋骨”

正常语序为“于水寒”

课时2 细品慢咽,倾听先哲心声

学习目标

把握作者阐述的学习之道,体会作者借比喻论证来阐明的观点以及比喻论证的特点。

某直播带货平台火爆出圈,成为近期最热话题,其中,最火爆的莫过于8年教过50万学生的一位英语老师。这位老师凭借卓越的语言表达能力、丰富的知识储备和真诚朴实的态度赢得了广大网友的称赞,掀起了“小作文”的高潮。但也有人说“再火,也只不过是个卖货的”,认为“学习无用”。针对这些否定学习、厌学的网友,报刊准备刊登“学之道”展览,主要选择荀子的《劝学》来展现古代先贤对学习的认知,从“学”的角度体会先贤的真知灼见,以调动网友的学习积极性。以下是展览活动的具体内容,请你积极参与。

情境任务

听圣贤劝勉,拼无悔青春

活动一 遇见·初探先哲智慧

“学之道”展览的第一部分为“遇见”,主要是介绍先哲的言论。

1.为了能更快速清晰地理顺文章思路,需要你画一个针对本文的思维导图。(请结合课文内容补写下面的结构导图)

弥补不足

积累

坚持

专一

2.在这部分中,你还需要详细介绍先哲对于“学之道”的看法,为此你需要捋清下列问题。

(1)文章标题为“劝学”,“劝”为“鼓励”,荀子在鼓励我们学什么呢?最终目的是什么?结合背景和下面的句子,简要说说你的看法。

君子曰:学不可以已。

君子博学而日参省乎己。

君子生非异也,善假于物也。

积善成德,而神明自得,圣心备焉。

答案 鼓励我们学习儒家经典,最终目的是做圣贤,成为君子。作者勉励人们要坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德;要学习儒家经典并以此指导自己的思想言行,最终成为“君子”,注重修身。

(2)荀子认为人性本恶,他在本文中所论述的观点与他的“性恶论”之间有什么关系?

答案 因为“性恶”,所以需要改造,改造后即可为善,而改造的方法就是进行学习;通过后天的学习来提高自身的修养,改变自己不良的天性,成为有学问、有修养的谦谦君子。

(3)结合下面的句子,说出其中的学习道理以及句子是从哪个角度阐述学习道理的。

①君子曰:学不可以已。

答案 学习是没有终点的。要成为圣人,需要用人的一生去学习、去实践,要树立终身学习的观念。这是从学习的观念角度阐述的。

②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

答案 这句话阐述了学习的方法和作用。学习方法——博学和反省,学习作用——知明、行无过。这是从学习的作用角度阐述的。

③君子生非异也,善假于物也。

答案 这句话是说君子的本性与常人无异,而他之所以能成为君子,在于他善于凭借外物而已,这里的“物”即学习。学习可以使自然意义上的人改变为文化意义上的人。这是从学习的必要性角度阐述的。

3.为了让网友对先哲的“学之道”展览的第一部分有个“结尾”,请你将文章内容概括为6个“劝”。(请补充完整)

劝你要不停止地学。劝你要广泛地学,而且要反思。劝你要①__________________。劝你要②______。劝你要坚持。劝你要③_______。

学会借助各种条件

积累

专心

活动二 折服·慨叹圣贤深义

“学之道”展览的第二部分为“折服”,意在帮助网友们深入理解荀子的学习观。为此,你需要了解荀子的言说技巧。

4.《劝学》能把深奥的道理寓于大量浅显贴切的比喻之中,运用比喻论证时手法极其灵活自然。请细读课文,仿照示例,填写表格。

知识补充

比喻论证

比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。在比喻论证中,喻体是形象的事物,其中包含着一定的关系和道理;本体则是抽象的道理。喻体和本体虽然是两类不同的事物,但在它们之间存在着一个共同的一般性原理,因此它们之间具有推理关系。运用这种论证方法,能够以事喻理,形象生动地论证观点,使论证浅显易懂,易于读者接受和理解。

比喻论证和比喻修辞的区别:

①比喻修辞的目的是使叙描生动、形象、逼真。

②比喻论证的目的是使抽象的道理通俗易懂,避开空洞、生硬的说教,使读者更容易接受。

比喻论证的两种常见结构形式:

①排比式比喻:一句一个比喻,连用两句或三句,然后引出观点,展开论述,也可以与此相反。

②段落式比喻:提出观点,建立比喻,分析比喻,总结比喻,重申观点。

表一:

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用文中句子回答)

木受绳则直 ①连用两个喻体(博喻) ②正面 (1)

金就砺则利

跂而望 比较 (2)

不如登高之博见

登高而招 ①博喻 ②正面 (3)

顺风而呼

假舆马者

假舟楫者

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

君子生非异也,善假于物也

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用文中句子回答)

积土成山,积水成渊 正反结合 (4)

不积跬步,不积小流

积善成德,而神明自得,圣心备焉

表二:

形象化的表述 设喻角度 阐明的道理(用自己的话回答)

青出于蓝 ①正面 ②博喻 (5)

冰寒于水

木直而化为车轮 正面 (6)

骐骥一跃,不能十步 ①正反对比 ②博喻 (7)

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也 ①正反对比 ②博喻 (8)

蟹六跪而二螯……用心躁也

学习可以提高人

学习可以改变人

学习贵在坚持(有恒)

学习贵在专心

5.“譬称以喻之,分别以明之”是荀子主张的“谈说之本”。本文鲜明地体现了这一说理特色——善用比喻。试从喻体的选用、喻体的种类、喻体与论点的位置及关系、喻体与句式的结合等角度说明其特色。

答案

角度 特色

喻体的选用 来自生活,非常鲜活,如“木头”“车轮”“登山”等。

喻体的种类 ①正反设喻,如“积土成山”“积水成渊”与“不积跬步”“不积小流”;②博喻,为论证“学习贵在坚持”,先后用了“骐骥”与“驽马”、“朽木”与“金石”两组比喻。

角度 特色

喻体与论点的位置及关系 位置:①论点在前,喻体在后,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;②喻体在前,论点在后,如“木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。

关系:①以论带喻,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;②以喻代议,如“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”。

角度 特色

喻体与句式的结合 有的使用排比句式,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的使用对偶句,如“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”。无论是排比句还是对偶句,都用短句,间以长句,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得结构有致,生气勃勃。

活动三 碰撞·聚焦儒家“学之道”

“学之道”展览的第三部分为“碰撞”,意在帮助网友深入理解先贤对于学习的看法,进一步了解儒家关于“学”的道理。

6.下面是《论语》中的内容,其中蕴含了许多关于“学”的道理,请说明文本强调了“学”的哪方面内容及看法。

(1)子夏曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”(《论语·学而》)

①翻译:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

子夏说:“一个人能够尊重贤者而看轻女色,侍奉父母能够竭尽全力,服侍君主能够献出自己的生命,同朋友交往,说话诚实、恪守信用。这样的人,即使他自己说没有学过什么,我也一定要说他已经学习过了。”

②学之道:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

强调学习的目的,即在于提高人的品德(学习可以修身),要在生活实践中学习,完善自己,并在实践中践行。

(2)卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?”(《论语·子张》)

①翻译:_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

卫国的公孙朝向子贡问道:“仲尼的学问是从哪里学的?”子贡说:“周文王和周武王之道,并没有失传,还留存在人间。贤能的人掌握了其中重要部分,不贤能的人只记住了细枝末节。周文王和周武王之道是无处不在的。我的老师从哪儿不能学呢?而且又何必有固定的老师呢?”

②学之道:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

强调学习的方法,即学习就存在于学习者的身边,要向身边优秀的人学习,不必有固定的老师,可以向任何人学习。

孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”你怎么看待这两种不同的说法?

微任务

两大圣贤的“思”与“学”

答案 两位圣贤的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”,强调学习需要正确的态度和方法,学习与思考要结合起来。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,并不是否定思考,荀子否定的是单靠坐在房间里苦思冥想的学习方法。他主张利用外界事物,向实际学习。荀子以亲身体验,通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想式学习不如“善假于物”的学习。

练透

一、课内基础练

1.下列句子中,不含通假字的一项是

A.则知明而行无过矣 B.虽有槁暴,不复挺者

C.君子生非异也 D.君子博学而日参省乎己

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

A项“知”同“智”,见识。

B项“有”同“又”,再/“暴”同“曝”,晒。

C项“生”同“性”,天性。

A.

B.

C.

D.

木直中绳(合乎)

则知明而行无过矣(过错)

故木受绳则直(经过墨线比量)

虽有槁暴(晒干)

金就砺则利(接近,靠近)

吾尝终日而思矣(曾经)

吾尝跂而望矣(踮起脚后跟)

而绝江河(断绝)

2.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

绝:横渡。

3.下列句子中,加颜色词语的古今意义相同的一项是

A.君子博学而日参省乎己 B.非蛇鳝之穴无可寄托者

C.蚓无爪牙之利 D.积土成山,风雨兴焉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

A项古义,广泛地学习;今义,学问广博精深。

B项古义,托身,藏身;今义,托付,把理想、希望、感情等放在(某人身上或某种事物上)。

C项古义,爪子和牙齿;今义,比喻坏人的党羽。

D项古今义均为自然界的风和雨。

4.下列各组句子中,加颜色词的活用类型相同的一组是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A.

B.

C.

D.

登高而招

积善成德,而神明自得

故木受绳则直

假舟楫者,非能水也

君子博学而日参省乎己

上食埃土,下饮黄泉,用心一也

假舆马者,非利足也

伏尸百万,流血千里

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A项“高”“善”均为形容词作名词,分别为“高处”“善行”之意。

B项“直”,形容词作动词,变直/“水”,名词作动词,游泳。

C项“日”,名词作状语,每天/“一”,数词作形容词,专一。

D项“利”,形容词的使动用法,使……快/“伏”,倒伏,无活用。

11

5.下列句子中,句式类型与例句相同的一项是

例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.微斯人,吾谁与归 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.甚矣,汝之不惠 D.马之千里者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

D项和例句均为定语后置句。

A项宾语前置句。

B项状语后置句。

C项主谓倒装句。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)(2022·浙江)故不积跬步,____________;不积小流,___________。

(荀子《劝学》)

(2)(2022·新高考Ⅰ)《荀子·劝学》中“__________,_________”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

(3)(2020·全国Ⅱ)《荀子·劝学》中举例说,笔直的木材如果“__________”,就会弯曲到符合圆规的标准;即使再经曝晒也不会挺直,因为“_______

_______”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

无以至千里

无以成江海

驽马十驾

功在不舍

以为轮

使

之然也

(4)(2020·天津)在“停课不停学”期间的云班会上讨论“学习和思考的关系”,你想强调学习的重要性,可以引用《荀子·劝学》中的“________

__________,_________________”。

(5)《荀子·劝学》中强调君子的天性同一般人并非有何差异,只是善于借助外物的句子是“______________,___________”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

吾尝终

日而思矣

君子生非异也

不如须臾之所学也

善假于物也

二、课外拓展练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

文本一:

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,

以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(节选自《荀子·劝学》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本二:

学不倦,所以治己也;教不厌,所以治人也。夫茧,舍而不治,则腐蠹而弃;使女工缫之,以为美锦,大君服而朝之。身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。使贤者教之,以为世士,则天下诸侯莫敢不敬。是故子路,卞之野人;子贡,卫之贾人;颜涿聚,盗也;颛孙师,驵①也。孔子教之,皆为显士。夫学,譬之犹砺也。昆吾之金,而铢父之锡,使干越之工,铸之以为剑,而弗加砥砺,则以刺不入,以击不断。磨之以砻砺,加之以黄砥,则其刺也无前,其击也无下。自是观之,砺之与弗砺其相去远矣。今人皆知砺其剑,而弗知砺其身。夫学,身之砺砥也。

(节选自尸子《劝学》,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本三:

夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。未知养亲者,欲其观古人之先意承颜,怡声下气,不惮劬劳,以致甘软,惕然惭惧,起而行之也;未知事君者,欲其观古人之守职无侵见危授命不忘诚谏以利社稷,恻然自念,思欲效之也……历兹以往,百行皆然。纵不能淳,去泰去甚②。学之所知,施无不达。世人读书者,但能言之,不能行之,忠孝无闻,仁义不足;加以断一条讼,不必得其理;宰千户县,不必理其民;问其造屋,不必知楣横而棁竖也;问其为田,不必知稷早而黍迟也;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

吟啸谈谑,讽咏辞赋,事既优闲,材增迂诞,军国经纶,略无施用。故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!夫学者所以求益耳。

(节选自颜之推《勉学》,有删改)

[注] ①驵(zǎnɡ):马贩子。②去泰去甚:这里指去掉过于严重的毛病。泰、甚,过分。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.文本三中画波浪线的部分有三处需要断句,请在下面相应位置的答案标号上画“√”。

欲A其B观C古人D之E守职F无G侵H见I危J授K命L不忘M诚N谏O以P利Q社稷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

√

√

句意:要让他看到古人的尽守职责不越权,见到危难接受任命,不忘对君主忠谏,来有利于国家。

8.下列对文中加颜色的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

A.“以为美锦”与“ 以为轮”(《荀子·劝学》)两句中的“以为”含义

相同。

B.“砺之与弗砺其相去远矣”与“去国怀乡,忧谗畏讥”(《岳阳楼记》)

两句中的“去”含义不同。

C.“以致甘软”与“假舆马者,非利足也,而致千里”(《荀子·劝学》)

两句中的“致”含义不同。

D.“略无施用”与“两岸连山,略无阙处”(《三峡》)两句中的“略无”

含义不同。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项两个“以为”都是“使……成为,把……作为”。

B项两个“去”分别是“距离”和“离开”。

C项两个“致”分别是“得到,获得”和“到达”。

D项两个“略无”都是“全无,毫无”。

9.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是

A.尸子在《劝学》中列举了子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,

是为了说明孔子的贤能。

B.从颜之推提到的“未知养亲者”等情形可知,学习可以“取人之长,

补己之短”。

C.《荀子·劝学》和尸子《劝学》都运用了比喻论证,使论证形象生动,

浅显易懂。

D.尸子和颜之推都写到了学习者在学习后所产生的变化,并以此来强调

学习的重要性。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“是为了说明孔子的贤能”错,尸子在《劝学》中列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明学习的重要性。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

(2)故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

每个人就像蚕茧一样,舍置而不修治,则智慧、行为会变得无知、败坏。

所以被武将、平俗的小吏们共同讥笑诋毁,确实是由于这个原因吧!

11.三段文字都论述了学习的作用,请分别加以概括。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案 ①荀子认为学习能让人智慧明达,行为没有过错。

②尸子认为学习能使人成为当世名士,天下的诸侯就没有谁敢对他不敬。

③颜之推认为学习能使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

参考译文

文本二:

勤学而不厌倦,是用以治理自身的;教诲而不厌倦,是用以治理他人的。如果蚕茧已成,弃置而不加治理,就会变质腐蚀而抛弃;如果使女工缫丝治理,用它制成漂亮的织锦,那么天子上朝时也会穿着它。每个人就像蚕茧一样,舍置而不修治,则智慧、行为会变得无知、败坏。让贤达的人教诲他,他就会成为当世名士,那么天下的诸侯中就没有谁敢对他不敬。因此,子路是鲁东卞的粗野之人,子贡是卫地商人,颜涿聚是个强盗,颛孙师是个马贩子。经过孔子教导之后,(他们)都成为名士。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

把学习做个比喻,那就像磨砺的道理一样。即使是昆吾的金属、铢父的锡,让吴、越的良工用它铸造成剑而不加磨砺,用它刺击也不能深入,用它侧击也不能砍断。如果用粗磨刀石开磨,再用细磨刀石精磨,那么用它刺击前面如无物一般,下面也如无物一般,锋利无比。由此看来,磨砺与不磨砺,相差太远了。现在的人们都知道磨砺他们的剑,却不知磨砺他们自身。学习,就是对自身的磨砺。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文本三:

读书做学问的原因,本意在于使心胸开阔,使洞明世事,有利于行动罢了。不懂得奉养双亲的,要让他看到古人探知父母的心意,顺受父母的脸色,和声下气,不怕劳苦,弄来甜美软和的东西,(于是)谨慎戒惧,行动起来照着去办;不懂得侍奉君主的,要让他看到古人的尽守职责不越权,见到危难接受任命,不忘对君主忠谏,来有利于国家,(于是)凄恻自省,想要效法他们……这样数下去,所有行业无不如此。即使不能做到纯正,至少可以去掉过于严重的毛病。学习所得,施行起来没有不见成效的。世人读书的,往往只能说到,不能做到,(所以)他们的忠

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

孝没有人听说,仁义不足道;(如果)让他判断一件诉讼,一定弄不清事理;(如果)治理千户小县,一定管不好他的百姓;(如果)问他造屋的事情,一定不知道楣是横的还是竖的;(如果)问他耕田的事情,一定不知道稷黍哪个早而哪个晚;吟诗谈笑,诵读辞赋,这样的事情已经很悠闲,只能增加一些迂腐荒诞的才能,处理军国大事,一点用处没有。所以被武将、平俗的小吏们共同讥笑诋毁,确实是由于这个原因吧!这是学习的人要求长进的原因啊!

第六单元

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读