中国古代史——对接山东高考考向分布 课件(共33张PPT)2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 中国古代史——对接山东高考考向分布 课件(共33张PPT)2024届高三统编版历史一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

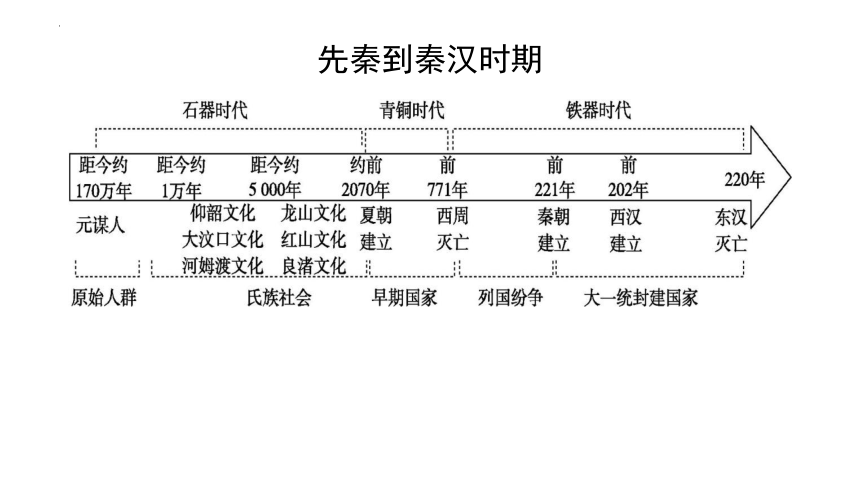

先秦到秦汉时期

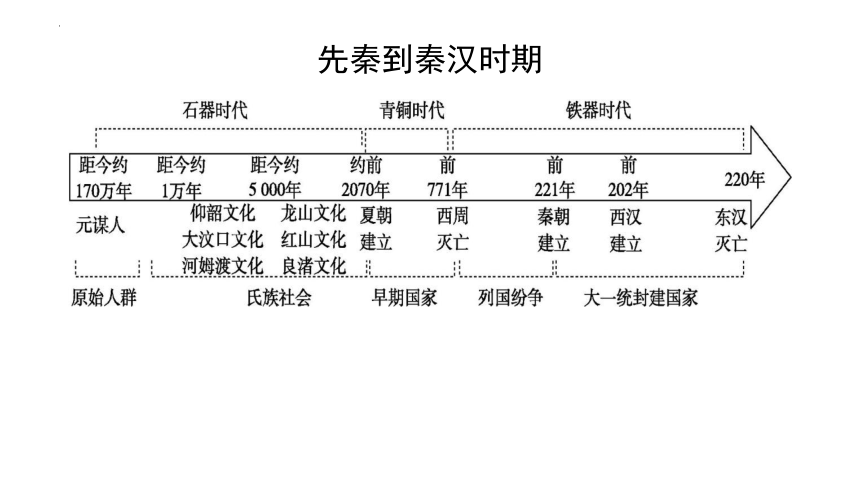

1. 私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A. 遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B. 多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C 单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D. 陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

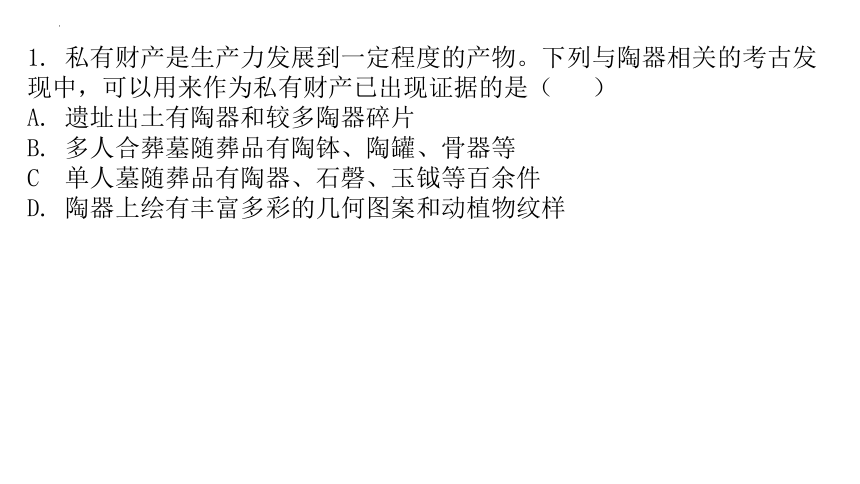

阶级矛盾

部落战争

生产力

采集渔猎

农耕畜牧

社会分工

农业

手工业

剩余产品

私有制

阶级

国家

定居

城市

文字

记事

管理

食物采集者

食物生产者

政府、军队和监狱等强制机关

(一)文明产生的条件

(二)何谓文明?

文明产生的标志:

阶级

国家

文字

城市

文明产生的不同定义

1.摩尔根:文字、铁器、国家、城市

2.恩格斯:家庭、私有制、国家

3.斯塔夫里阿诺斯:城市、国家、税收、文字、阶级、建筑、艺术、科学

4.夏鼐:都市、文字、青铜器

一、文明萌发:人类文明的产生

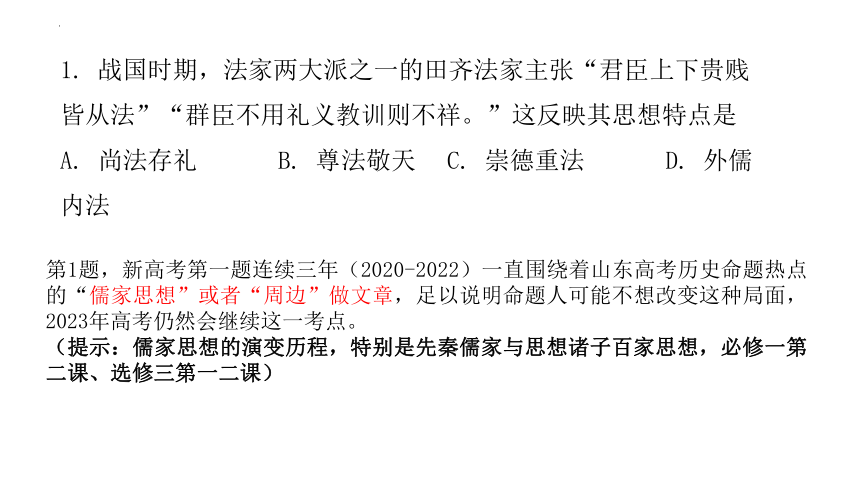

1. 战国时期,法家两大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“群臣不用礼义教训则不祥。”这反映其思想特点是

A. 尚法存礼 B. 尊法敬天 C. 崇德重法 D. 外儒内法

第1题,新高考第一题连续三年(2020-2022)一直围绕着山东高考历史命题热点的“儒家思想”或者“周边”做文章,足以说明命题人可能不想改变这种局面,2023年高考仍然会继续这一考点。

(提示:儒家思想的演变历程,特别是先秦儒家与思想诸子百家思想,必修一第二课、选修三第一二课)

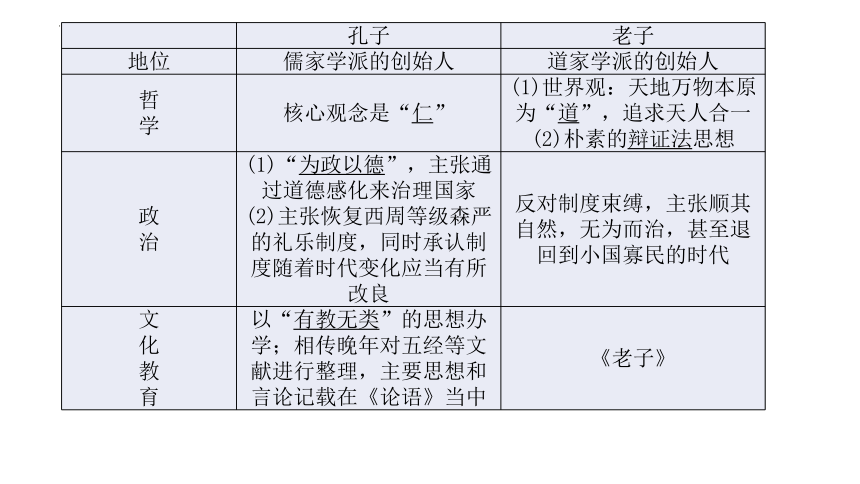

孔子 老子

地位 儒家学派的创始人 道家学派的创始人

哲 学 核心观念是“仁” (1)世界观:天地万物本原为“道”,追求天人合一

(2)朴素的辩证法思想

政 治 (1)“为政以德”,主张通过道德感化来治理国家 (2)主张恢复西周等级森严的礼乐制度,同时承认制度随着时代变化应当有所改良 反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代

文 化 教 育 以“有教无类”的思想办学;相传晚年对五经等文献进行整理,主要思想和言论记载在《论语》当中 《老子》

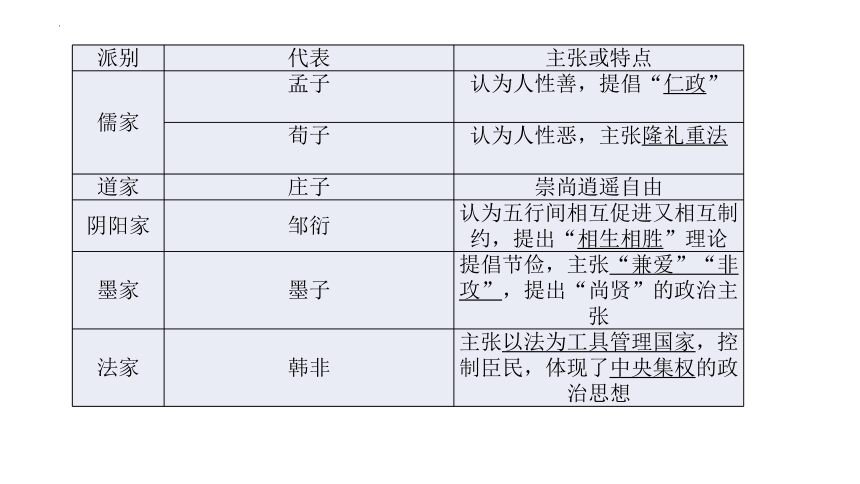

派别 代表 主张或特点

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

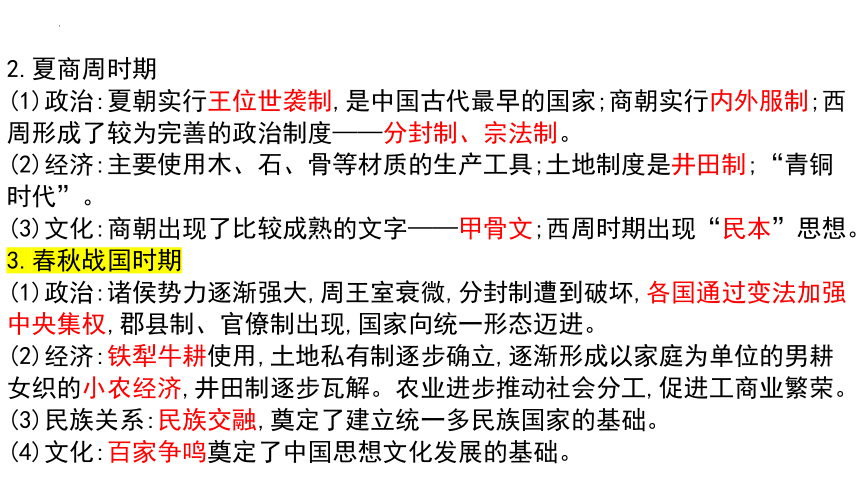

2.夏商周时期

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

3.春秋战国时期

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进。

(2)经济:铁犁牛耕使用,土地私有制逐步确立,逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,井田制逐步瓦解。农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

(3)民族关系:民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

(4)文化:百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

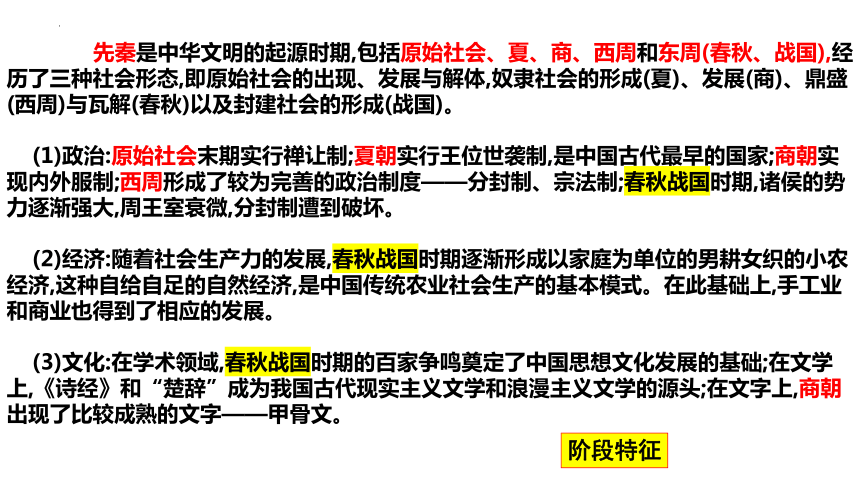

先秦是中华文明的起源时期,包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国),经历了三种社会形态,即原始社会的出现、发展与解体,奴隶社会的形成(夏)、发展(商)、鼎盛(西周)与瓦解(春秋)以及封建社会的形成(战国)。

(1)政治:原始社会末期实行禅让制;夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实现内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制;春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏。

(2)经济:随着社会生产力的发展,春秋战国时期逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,这种自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。在此基础上,手工业和商业也得到了相应的发展。

(3)文化:在学术领域,春秋战国时期的百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础;在文学上,《诗经》和“楚辞”成为我国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头;在文字上,商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文。

阶段特征

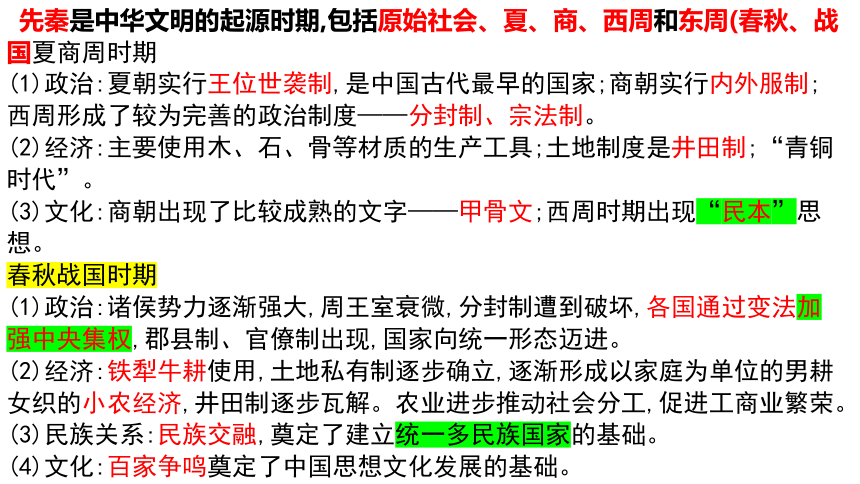

先秦是中华文明的起源时期,包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国夏商周时期

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

春秋战国时期

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进。

(2)经济:铁犁牛耕使用,土地私有制逐步确立,逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,井田制逐步瓦解。农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

(3)民族关系:民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

(4)文化:百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

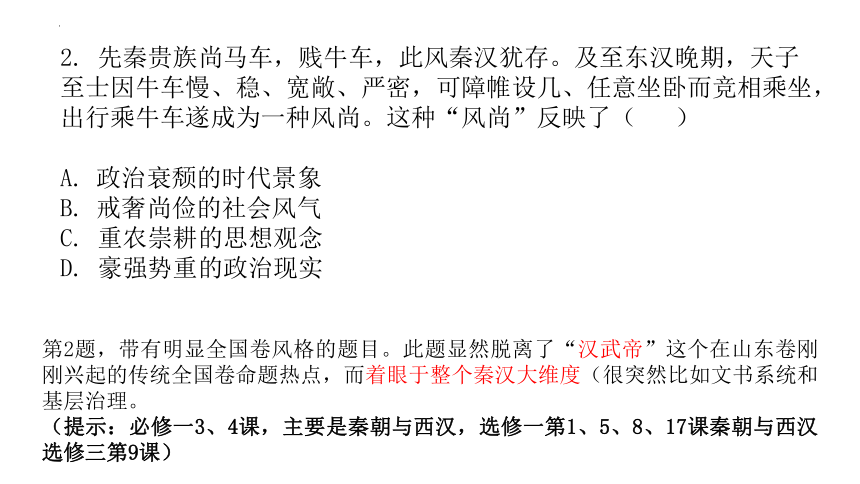

2. 先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

政治衰颓的时代景象

戒奢尚俭的社会风气

C. 重农崇耕的思想观念

D. 豪强势重的政治现实

第2题,带有明显全国卷风格的题目。此题显然脱离了“汉武帝”这个在山东卷刚刚兴起的传统全国卷命题热点,而着眼于整个秦汉大维度(很突然比如文书系统和基层治理。

(提示:必修一3、4课,主要是秦朝与西汉,选修一第1、5、8、17课秦朝与西汉选修三第9课)

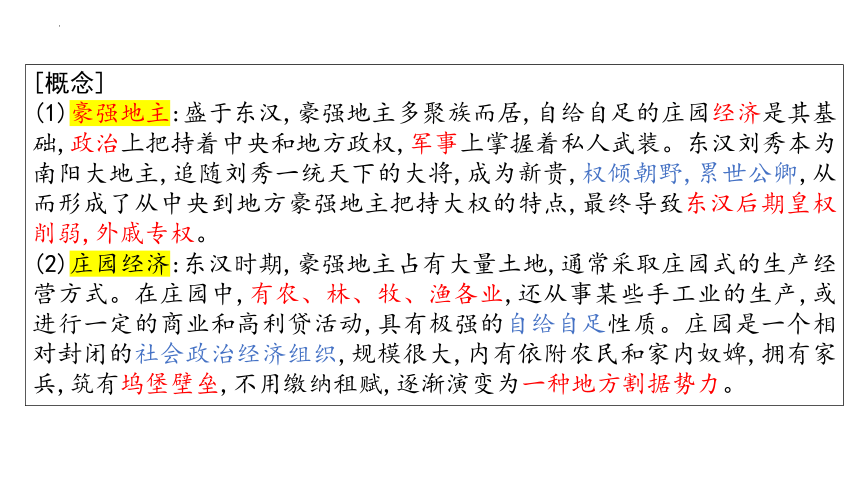

[概念]

(1)豪强地主:盛于东汉,豪强地主多聚族而居,自给自足的庄园经济是其基础,政治上把持着中央和地方政权,军事上掌握着私人武装。东汉刘秀本为南阳大地主,追随刘秀一统天下的大将,成为新贵,权倾朝野,累世公卿,从而形成了从中央到地方豪强地主把持大权的特点,最终导致东汉后期皇权削弱,外戚专权。

(2)庄园经济:东汉时期,豪强地主占有大量土地,通常采取庄园式的生产经营方式。在庄园中,有农、林、牧、渔各业,还从事某些手工业的生产,或进行一定的商业和高利贷活动,具有极强的自给自足性质。庄园是一个相对封闭的社会政治经济组织,规模很大,内有依附农民和家内奴婢,拥有家兵,筑有坞堡壁垒,不用缴纳租赋,逐渐演变为一种地方割据势力。

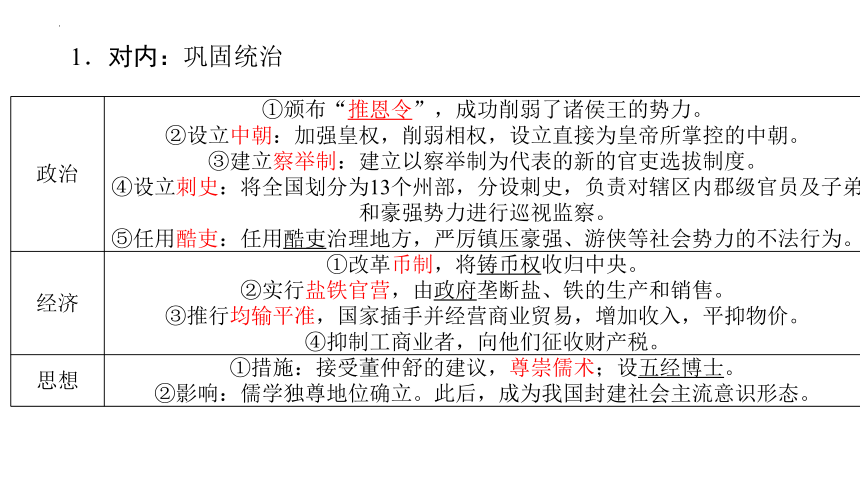

政治 ①颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力。

②设立中朝:加强皇权,削弱相权,设立直接为皇帝所掌控的中朝。

③建立察举制:建立以察举制为代表的新的官吏选拔制度。

④设立刺史:将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察。

⑤任用酷吏:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为。

经济 ①改革币制,将铸币权收归中央。

②实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售。

③推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价。

④抑制工商业者,向他们征收财产税。

思想 ①措施:接受董仲舒的建议,尊崇儒术;设五经博士。

②影响:儒学独尊地位确立。此后,成为我国封建社会主流意识形态。

1.对内:巩固统治

2.对外:开拓疆域

(1)措施

①北击匈奴:任用卫青、霍去病为将,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

②张骞出使西域:大大促进了西域与中原政治经济文化联系;中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非,这就是著名的“丝绸之路”。

③设置西域都护府:公元前60年,西汉设置西域都护府作为管理西域的军政机构。

④汉对东南沿海和西南少数民族地区,控制也比以前更加有效。

(2)影响:统一多民族封建国家得到巩固加强。

秦汉时期

(1)政治:中央集权制度确立和巩固,统一多民族国家形成并不断发展。

(2)经济:封建小农经济占据主导地位并有所发展,经济发展主要在黄河流域(北方地区),对外贸易开始(丝绸之路)。

(3)民族关系:加强对边疆地区少数民族的管辖,拓展了疆域,加强内地同边疆的经济文化交流,统一多民族国家形成并不断发展。

(4)文化:治国思想出现了法家—道家—儒家的转变,西汉时儒家思想开始成为中国封建社会的正统思想;医学、造纸术等科技成就领先世界;中外文化交流频繁,外来文明(佛教和与之相关的文学艺术)开始融入中国文化。

(5)对外关系:随着陆上和海上丝绸之路的开辟,中国外交范围得以拓展,中国对外友好交往的格局初步形成,欧亚几个文明地区之间的联系加强。

阶段特征

三国两晋南北朝到隋唐时期

辽宋夏金元时期

3. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

3. 目前考古发现的宋代纺织品,主要有福建福州黄昇墓的纺织品和衣物300余件,江苏金坛周璃墓的衣物50余件,江苏武进宋墓衣物残片。湖南衡阳宋墓和宁夏西夏陵区108号墓丝麻织品,赣江兰溪南宋墓棉毯,江西德安南宋周氏墓丝织衣裙,浙江台州南宋赵泊澐墓纺织品60余件等。据此我们可以推断,宋代

A 海上丝绸贸易兴盛

B. 纺织业中心位于南方

C 衣料材质发生明显变化

D. 南方纺织技艺已超过北方

(提示:经济重心南移山东卷已经联系三年考查了,2020年考查人口分布,2021年考查隋唐粮食产量,这两年考查的是经济重心南移过程,2022年考查宋代手工业中的棉纺织业,考查的是南移的表现,剩下未考查的是经济南移影响如政治、文化、南移原因未考查。另外这个地方如果不考查经济重心南移问题会考查隋唐、宋朝政治、经济、文化,必修一6、7、8、9课相关知识选修一第1、5、8、11、17课,宗教与民族关系可以简单处理,对外关系重点看。)

时间 特征 南移的表现

魏晋 南北朝 奠定基础 开始南移 江南土地得到大量开垦,耕作技术进步,兴修了很多农田水利设施,农作物品种增多,单位面积产量提高

隋唐 时期 继续南移 隋唐时期,南方经济迅速发展,大运河的开通促进了南方经济的发展。唐中期以后,北方经过安史之乱,生产遭到严重破坏,南方政局则相对稳定,经济重心南移。唐朝后期,出现了“赋之所出,江淮居多”的现象,扬州的经济地位超过了长安和洛阳

五代 继续 南移 五代十国时期,吴越重视兴修水利,杭州、成都丝织业发达,杭州、广州等地商业繁荣;南方相对安定,统治者为增强实力都重视生产,北方人口继续南迁,南方经济得到较大发展

南宋 最终 完成 “苏湖熟,天下足”的谚语广为流传,表明南方农业发展水平已超过北方,经济重心南移完成

明清 巩固和 发展 江南出现许多重点的商业城市,商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展,南方的经济地位得到了巩固和发展

1.原因

(1)北方长期战乱,南方相对安定,为南方经济发展提供了有利的社会环境。

(2)北方大量劳动人民为了躲避战乱而南迁,带去先进的生产工具和技术。牛耕在南方地区得到推广。

(3)政治中心的南移,加快了南方的开发。南方统治者采取了一系列有利于经济发展的措施。

(4)南方自然条件好,适合农业发展,而且对外贸易条件比北方优越。

2.影响

(1)对交通贸易的影响:由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。一些港口城市利用海上交通和河运得到了快速发展,促进了与周边国家的经济、政治交流。

(2)对人口分布的影响:人口的转移一定程度上促进了经济重心由北向南迁移,而经济中心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响:经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化,南方的科举人数不断增加。

(4)对北方的影响:经济重心的南移,使南方经济政治及社会地位不断上升,其综合影响力也在不断上升,习俗、信仰等方面都深刻影响着北方地区。

(5)对南方环境的影响:南方一些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等, 在一定程度上破坏生态环境,影响可持续发展

2.隋唐时期(581—907年)是统一多民族封建国家的繁荣时期

(1)政治:政权统一,中央集权加强,出现盛世局面;统治者实行开明的民族政策,统一多民族国家进一步发展;科举制、三省六部制、两税法等制度创新发展;自唐朝中期起,安史之乱,藩镇割据,最终演变为五代十国分裂局面。

(2)经济:江南经济进一步发展;农耕经济繁荣;手工业发达,瓷器出口;商品经济发展,陆上和海上丝绸之路繁荣。

(3)科技文化:思想活跃,呈现多元特征,佛道冲击儒学的正统地位,儒学复兴;诗歌创作进入黄金时代,科技领先世界,中外文化交流频繁,对当时的世界产生了重大影响。

(4)对外交往:开放、活跃。唐代长安是国际都会,西域服饰、饮食、乐舞等在社会上影响大;唐朝的制度、法律等影响日本、朝鲜等国家;造纸术传入中亚、西亚及欧洲。

阶段特征

政治:中国由分裂逐步走向统一,民族交融进一步加强;专制主义中央集权制度的进一步发展;阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部的矛盾尖锐。

经济:封建经济继续发展,农业手工业商业的发展超过了前代,商品经济高度繁荣;经济中心南移完成。

文化:文化高度繁荣;科学技术有突出发展;理学产生,多元化、市民化的文学艺术作品涌现;

民族关系及对外关系:民族政权长期并存;少数民族汉化;中外经济文化交流频繁

【总体特征】我国封建经济和文化继续发展、民族融合进一步加强的时期。

宋元时期(960~1368年)

4. 北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事 ”这表明张载主张( )

A. 扩大地方权力 B. 恢复郡国并行制度

C. 健全中央机构 D. 简化官员选任程序

一、宋初加强中央集权的特点和影响

1.特点:

(1)“崇文抑武”,文人治国。这有利于巩固统一,但其不利在于造成军队战斗力低下,因为文官不懂军事。

(2)分割地方权力,高度集权于中央。这一方面有利于巩固统一防止分裂,但另一方面却导致地方行政机构办事效率低下,中央机构臃肿,人浮于事,造成冗官。

(3)“强干弱枝,守内虚外”。这虽有利于加强中央集权,但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的重要原因。

2.影响:

(1)积极作用:北宋初年采取的加强中央集权制度的措施,使藩镇割据的基础得以铲除,从而维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展。

(2)消极影响:北宋的过分集权也带来严重恶果:

一是政府机构重叠,官员冗滥,财政开支庞大;

二是军队作战指挥不灵,战斗力下降;

三是地方上财政困难。这些因素给北宋种下积贫积弱的祸根。

明清时期

4. 明朝时期,朝廷除对各地的监察御史进行考核外,还要求地方按察使司按时据实上报御史巡按地方时有无铺张浪费以劳州县等情况。这些规定旨在

A. 保证监察规范有效 B. 限制监察御史权力

C. 协调中央与地方的关系 D. 拓宽对地方的监察渠道

(提示:从时空上看从2021年开始该题开始考查明清历史,2020年是第五题考查思想黄宗羲思想属于明末清初进步思想,2021考查经济中的明朝商品经济发展,2022年考查明朝政治中的监察制度)

明清时期阶段特征

明清两朝,中国封建社会继续发展,而世界逐渐连为一体,欧洲已开始进入资本主义社会,中国面临着前所未有的挑战。

1.政治:专制集权空前强化,统一多民族国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型。

2.经济:一方面,传统自然经济仍为主导,政府固守重农抑商政策;另一方面,农产品日趋商品化;手工业出现新的经营方式;商品经济繁荣。总之,由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。

3.思想文化:承古萌新。程朱理学日渐僵化,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向;明清小说和戏曲繁荣,体现了反对封建专制、主张个性解放的时代要求;对传统科技进行了总结,西学东渐,一定范围内传播了西方科技知识。

4.对外关系:西方殖民者东来;闭关自守阻碍了正常的经济文化交流,中国逐渐落后于世界发展潮流。

赋税制度

①明朝:明后期,商品经济发展与白银流通增加,张居正推行一条鞭法,实行赋役合并,一概折银,统一征收,政府雇人服役。

②清朝:康熙帝“滋生人丁,永不加赋”;雍正帝“摊丁入亩”,彻底废除人头税,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

(6)户籍制度与社会治理

①户籍制度:明朝继承元朝职业定籍法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”,以里甲制为基础。清朝摊丁入亩后,户籍作用减弱。

②基层组织:明朝实行里甲制,清朝后来推行编制严密的保甲制。

③社会救济:明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

16. 阅读材料,回答问题。

程元通控告棚民案

乾隆朝后期及嘉庆朝,大批异籍农民涌入安徽等地,就山搭棚,垦荒为生,被称为棚民。乾隆五十九年,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给棚民种苞谷。随着开种山场规模扩大,部分族人与棚民发生纠纷并持续多年,遂于嘉庆十二年以族长程元通名义派程怡仁到都察院控告棚民。

程氏状词

“我们住居地方,环抱皆山,祸遭流匪方会中等向无业地棍程金谷等盗租山场,搭棚纠集多人,私行开垦,种植苞谷,以致山倾石泄,涨塞河道,山上坟茔尽行挖掘,山下田庐皆受其害。该棚匪千百成群,实为地方之患”

嘉庆上谕

“或设立禁约,责令逐渐迁移,或勘定界址,就地妥为安插,不致无籍之徒愈聚愈多,日久为害地方,亦不至驱逐过骤,激成事端。……以期永杜争端,辑宁民业为要。”

地方处理意见

酌断山主退还部分租价银,“方会中等遵即拆棚领银,挈属回籍”。其他棚民,或“酌定章程,分年饬令退山”,或“呈明入籍,照旧编甲"。程怡仁“照虚捏情节混供……杖九十,徒二年半。据供母老丁单,斥县查明照例办理”。其他人等,按律处理。嗣后,禁“山场混召异籍之人搭棚开垦”,“严定专条,有犯从重科罪”,令各族长、祠长“勒石公祠中,俾共知警惕”。

——摘编自中国第一历史档案馆《嘉庆朝安徵浙江棚民史料》

(1)该案主要是由哪些矛盾引发的

(2)案件的处理体现了当时社会治理的哪些特点

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 多维视角下的隋代政区改革 高祖(文帝)受终,惟新朝政,开皇三年,遂废诸郡。油(到)于九载,麻定江表,寻以户口溢多,析置州县。炀帝嗣位,又平林州邑,更置三州。既而并省诸州,寻即改州为郡。乃置司隶刺史,分部巡查。五年,平定吐谷浑,更置四郡大凡郡一百九十,县一千二百五十五。

——《隋书》卷29《地理志》

材料二 研究行政区划至少与3三个学科有基本关系,一是历史学,二是地理学,三是政治学。行政区划不但是一种现实存在,而且是一种历史现象。行政区划本身是历史的产物,而且在历史过程中不断发生变化,没有哪一个政区不是前代的沿袭或变革。

行政区划又是一种地理区域,是一种人为的空间概念,它的存在与变迁都与其他地理因素有密切的关系。行政区划既是划定于地球表面之上的,当然要与自然地理环境相关;而行政区划之中又必须有一定数量的人口,实际上包含了人文地理环境。

行政区划又是中央与地方之间发生行政关系的产物,行政区划的变迁往往是政治过程造成的,也就是说,政治的需要往往是行政区划变迁的主要原因。

——摘自周振鹤《中国行政区划通史》

结合隋代政区改革史实分析说明材料二的观点。

先秦到秦汉时期

1. 私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A. 遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B. 多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C 单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D. 陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

阶级矛盾

部落战争

生产力

采集渔猎

农耕畜牧

社会分工

农业

手工业

剩余产品

私有制

阶级

国家

定居

城市

文字

记事

管理

食物采集者

食物生产者

政府、军队和监狱等强制机关

(一)文明产生的条件

(二)何谓文明?

文明产生的标志:

阶级

国家

文字

城市

文明产生的不同定义

1.摩尔根:文字、铁器、国家、城市

2.恩格斯:家庭、私有制、国家

3.斯塔夫里阿诺斯:城市、国家、税收、文字、阶级、建筑、艺术、科学

4.夏鼐:都市、文字、青铜器

一、文明萌发:人类文明的产生

1. 战国时期,法家两大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“群臣不用礼义教训则不祥。”这反映其思想特点是

A. 尚法存礼 B. 尊法敬天 C. 崇德重法 D. 外儒内法

第1题,新高考第一题连续三年(2020-2022)一直围绕着山东高考历史命题热点的“儒家思想”或者“周边”做文章,足以说明命题人可能不想改变这种局面,2023年高考仍然会继续这一考点。

(提示:儒家思想的演变历程,特别是先秦儒家与思想诸子百家思想,必修一第二课、选修三第一二课)

孔子 老子

地位 儒家学派的创始人 道家学派的创始人

哲 学 核心观念是“仁” (1)世界观:天地万物本原为“道”,追求天人合一

(2)朴素的辩证法思想

政 治 (1)“为政以德”,主张通过道德感化来治理国家 (2)主张恢复西周等级森严的礼乐制度,同时承认制度随着时代变化应当有所改良 反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代

文 化 教 育 以“有教无类”的思想办学;相传晚年对五经等文献进行整理,主要思想和言论记载在《论语》当中 《老子》

派别 代表 主张或特点

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

2.夏商周时期

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

3.春秋战国时期

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进。

(2)经济:铁犁牛耕使用,土地私有制逐步确立,逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,井田制逐步瓦解。农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

(3)民族关系:民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

(4)文化:百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

先秦是中华文明的起源时期,包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国),经历了三种社会形态,即原始社会的出现、发展与解体,奴隶社会的形成(夏)、发展(商)、鼎盛(西周)与瓦解(春秋)以及封建社会的形成(战国)。

(1)政治:原始社会末期实行禅让制;夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实现内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制;春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏。

(2)经济:随着社会生产力的发展,春秋战国时期逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,这种自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。在此基础上,手工业和商业也得到了相应的发展。

(3)文化:在学术领域,春秋战国时期的百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础;在文学上,《诗经》和“楚辞”成为我国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头;在文字上,商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文。

阶段特征

先秦是中华文明的起源时期,包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国夏商周时期

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

春秋战国时期

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进。

(2)经济:铁犁牛耕使用,土地私有制逐步确立,逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,井田制逐步瓦解。农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

(3)民族关系:民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

(4)文化:百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

2. 先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

政治衰颓的时代景象

戒奢尚俭的社会风气

C. 重农崇耕的思想观念

D. 豪强势重的政治现实

第2题,带有明显全国卷风格的题目。此题显然脱离了“汉武帝”这个在山东卷刚刚兴起的传统全国卷命题热点,而着眼于整个秦汉大维度(很突然比如文书系统和基层治理。

(提示:必修一3、4课,主要是秦朝与西汉,选修一第1、5、8、17课秦朝与西汉选修三第9课)

[概念]

(1)豪强地主:盛于东汉,豪强地主多聚族而居,自给自足的庄园经济是其基础,政治上把持着中央和地方政权,军事上掌握着私人武装。东汉刘秀本为南阳大地主,追随刘秀一统天下的大将,成为新贵,权倾朝野,累世公卿,从而形成了从中央到地方豪强地主把持大权的特点,最终导致东汉后期皇权削弱,外戚专权。

(2)庄园经济:东汉时期,豪强地主占有大量土地,通常采取庄园式的生产经营方式。在庄园中,有农、林、牧、渔各业,还从事某些手工业的生产,或进行一定的商业和高利贷活动,具有极强的自给自足性质。庄园是一个相对封闭的社会政治经济组织,规模很大,内有依附农民和家内奴婢,拥有家兵,筑有坞堡壁垒,不用缴纳租赋,逐渐演变为一种地方割据势力。

政治 ①颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力。

②设立中朝:加强皇权,削弱相权,设立直接为皇帝所掌控的中朝。

③建立察举制:建立以察举制为代表的新的官吏选拔制度。

④设立刺史:将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察。

⑤任用酷吏:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为。

经济 ①改革币制,将铸币权收归中央。

②实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售。

③推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价。

④抑制工商业者,向他们征收财产税。

思想 ①措施:接受董仲舒的建议,尊崇儒术;设五经博士。

②影响:儒学独尊地位确立。此后,成为我国封建社会主流意识形态。

1.对内:巩固统治

2.对外:开拓疆域

(1)措施

①北击匈奴:任用卫青、霍去病为将,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

②张骞出使西域:大大促进了西域与中原政治经济文化联系;中国的丝织品沿着这条道路传向中亚、西亚、欧洲和北非,这就是著名的“丝绸之路”。

③设置西域都护府:公元前60年,西汉设置西域都护府作为管理西域的军政机构。

④汉对东南沿海和西南少数民族地区,控制也比以前更加有效。

(2)影响:统一多民族封建国家得到巩固加强。

秦汉时期

(1)政治:中央集权制度确立和巩固,统一多民族国家形成并不断发展。

(2)经济:封建小农经济占据主导地位并有所发展,经济发展主要在黄河流域(北方地区),对外贸易开始(丝绸之路)。

(3)民族关系:加强对边疆地区少数民族的管辖,拓展了疆域,加强内地同边疆的经济文化交流,统一多民族国家形成并不断发展。

(4)文化:治国思想出现了法家—道家—儒家的转变,西汉时儒家思想开始成为中国封建社会的正统思想;医学、造纸术等科技成就领先世界;中外文化交流频繁,外来文明(佛教和与之相关的文学艺术)开始融入中国文化。

(5)对外关系:随着陆上和海上丝绸之路的开辟,中国外交范围得以拓展,中国对外友好交往的格局初步形成,欧亚几个文明地区之间的联系加强。

阶段特征

三国两晋南北朝到隋唐时期

辽宋夏金元时期

3. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

3. 目前考古发现的宋代纺织品,主要有福建福州黄昇墓的纺织品和衣物300余件,江苏金坛周璃墓的衣物50余件,江苏武进宋墓衣物残片。湖南衡阳宋墓和宁夏西夏陵区108号墓丝麻织品,赣江兰溪南宋墓棉毯,江西德安南宋周氏墓丝织衣裙,浙江台州南宋赵泊澐墓纺织品60余件等。据此我们可以推断,宋代

A 海上丝绸贸易兴盛

B. 纺织业中心位于南方

C 衣料材质发生明显变化

D. 南方纺织技艺已超过北方

(提示:经济重心南移山东卷已经联系三年考查了,2020年考查人口分布,2021年考查隋唐粮食产量,这两年考查的是经济重心南移过程,2022年考查宋代手工业中的棉纺织业,考查的是南移的表现,剩下未考查的是经济南移影响如政治、文化、南移原因未考查。另外这个地方如果不考查经济重心南移问题会考查隋唐、宋朝政治、经济、文化,必修一6、7、8、9课相关知识选修一第1、5、8、11、17课,宗教与民族关系可以简单处理,对外关系重点看。)

时间 特征 南移的表现

魏晋 南北朝 奠定基础 开始南移 江南土地得到大量开垦,耕作技术进步,兴修了很多农田水利设施,农作物品种增多,单位面积产量提高

隋唐 时期 继续南移 隋唐时期,南方经济迅速发展,大运河的开通促进了南方经济的发展。唐中期以后,北方经过安史之乱,生产遭到严重破坏,南方政局则相对稳定,经济重心南移。唐朝后期,出现了“赋之所出,江淮居多”的现象,扬州的经济地位超过了长安和洛阳

五代 继续 南移 五代十国时期,吴越重视兴修水利,杭州、成都丝织业发达,杭州、广州等地商业繁荣;南方相对安定,统治者为增强实力都重视生产,北方人口继续南迁,南方经济得到较大发展

南宋 最终 完成 “苏湖熟,天下足”的谚语广为流传,表明南方农业发展水平已超过北方,经济重心南移完成

明清 巩固和 发展 江南出现许多重点的商业城市,商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展,南方的经济地位得到了巩固和发展

1.原因

(1)北方长期战乱,南方相对安定,为南方经济发展提供了有利的社会环境。

(2)北方大量劳动人民为了躲避战乱而南迁,带去先进的生产工具和技术。牛耕在南方地区得到推广。

(3)政治中心的南移,加快了南方的开发。南方统治者采取了一系列有利于经济发展的措施。

(4)南方自然条件好,适合农业发展,而且对外贸易条件比北方优越。

2.影响

(1)对交通贸易的影响:由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。一些港口城市利用海上交通和河运得到了快速发展,促进了与周边国家的经济、政治交流。

(2)对人口分布的影响:人口的转移一定程度上促进了经济重心由北向南迁移,而经济中心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响:经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化,南方的科举人数不断增加。

(4)对北方的影响:经济重心的南移,使南方经济政治及社会地位不断上升,其综合影响力也在不断上升,习俗、信仰等方面都深刻影响着北方地区。

(5)对南方环境的影响:南方一些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等, 在一定程度上破坏生态环境,影响可持续发展

2.隋唐时期(581—907年)是统一多民族封建国家的繁荣时期

(1)政治:政权统一,中央集权加强,出现盛世局面;统治者实行开明的民族政策,统一多民族国家进一步发展;科举制、三省六部制、两税法等制度创新发展;自唐朝中期起,安史之乱,藩镇割据,最终演变为五代十国分裂局面。

(2)经济:江南经济进一步发展;农耕经济繁荣;手工业发达,瓷器出口;商品经济发展,陆上和海上丝绸之路繁荣。

(3)科技文化:思想活跃,呈现多元特征,佛道冲击儒学的正统地位,儒学复兴;诗歌创作进入黄金时代,科技领先世界,中外文化交流频繁,对当时的世界产生了重大影响。

(4)对外交往:开放、活跃。唐代长安是国际都会,西域服饰、饮食、乐舞等在社会上影响大;唐朝的制度、法律等影响日本、朝鲜等国家;造纸术传入中亚、西亚及欧洲。

阶段特征

政治:中国由分裂逐步走向统一,民族交融进一步加强;专制主义中央集权制度的进一步发展;阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部的矛盾尖锐。

经济:封建经济继续发展,农业手工业商业的发展超过了前代,商品经济高度繁荣;经济中心南移完成。

文化:文化高度繁荣;科学技术有突出发展;理学产生,多元化、市民化的文学艺术作品涌现;

民族关系及对外关系:民族政权长期并存;少数民族汉化;中外经济文化交流频繁

【总体特征】我国封建经济和文化继续发展、民族融合进一步加强的时期。

宋元时期(960~1368年)

4. 北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事 ”这表明张载主张( )

A. 扩大地方权力 B. 恢复郡国并行制度

C. 健全中央机构 D. 简化官员选任程序

一、宋初加强中央集权的特点和影响

1.特点:

(1)“崇文抑武”,文人治国。这有利于巩固统一,但其不利在于造成军队战斗力低下,因为文官不懂军事。

(2)分割地方权力,高度集权于中央。这一方面有利于巩固统一防止分裂,但另一方面却导致地方行政机构办事效率低下,中央机构臃肿,人浮于事,造成冗官。

(3)“强干弱枝,守内虚外”。这虽有利于加强中央集权,但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的重要原因。

2.影响:

(1)积极作用:北宋初年采取的加强中央集权制度的措施,使藩镇割据的基础得以铲除,从而维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展。

(2)消极影响:北宋的过分集权也带来严重恶果:

一是政府机构重叠,官员冗滥,财政开支庞大;

二是军队作战指挥不灵,战斗力下降;

三是地方上财政困难。这些因素给北宋种下积贫积弱的祸根。

明清时期

4. 明朝时期,朝廷除对各地的监察御史进行考核外,还要求地方按察使司按时据实上报御史巡按地方时有无铺张浪费以劳州县等情况。这些规定旨在

A. 保证监察规范有效 B. 限制监察御史权力

C. 协调中央与地方的关系 D. 拓宽对地方的监察渠道

(提示:从时空上看从2021年开始该题开始考查明清历史,2020年是第五题考查思想黄宗羲思想属于明末清初进步思想,2021考查经济中的明朝商品经济发展,2022年考查明朝政治中的监察制度)

明清时期阶段特征

明清两朝,中国封建社会继续发展,而世界逐渐连为一体,欧洲已开始进入资本主义社会,中国面临着前所未有的挑战。

1.政治:专制集权空前强化,统一多民族国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型。

2.经济:一方面,传统自然经济仍为主导,政府固守重农抑商政策;另一方面,农产品日趋商品化;手工业出现新的经营方式;商品经济繁荣。总之,由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。

3.思想文化:承古萌新。程朱理学日渐僵化,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向;明清小说和戏曲繁荣,体现了反对封建专制、主张个性解放的时代要求;对传统科技进行了总结,西学东渐,一定范围内传播了西方科技知识。

4.对外关系:西方殖民者东来;闭关自守阻碍了正常的经济文化交流,中国逐渐落后于世界发展潮流。

赋税制度

①明朝:明后期,商品经济发展与白银流通增加,张居正推行一条鞭法,实行赋役合并,一概折银,统一征收,政府雇人服役。

②清朝:康熙帝“滋生人丁,永不加赋”;雍正帝“摊丁入亩”,彻底废除人头税,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

(6)户籍制度与社会治理

①户籍制度:明朝继承元朝职业定籍法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”,以里甲制为基础。清朝摊丁入亩后,户籍作用减弱。

②基层组织:明朝实行里甲制,清朝后来推行编制严密的保甲制。

③社会救济:明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等慈善机构。

16. 阅读材料,回答问题。

程元通控告棚民案

乾隆朝后期及嘉庆朝,大批异籍农民涌入安徽等地,就山搭棚,垦荒为生,被称为棚民。乾隆五十九年,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给棚民种苞谷。随着开种山场规模扩大,部分族人与棚民发生纠纷并持续多年,遂于嘉庆十二年以族长程元通名义派程怡仁到都察院控告棚民。

程氏状词

“我们住居地方,环抱皆山,祸遭流匪方会中等向无业地棍程金谷等盗租山场,搭棚纠集多人,私行开垦,种植苞谷,以致山倾石泄,涨塞河道,山上坟茔尽行挖掘,山下田庐皆受其害。该棚匪千百成群,实为地方之患”

嘉庆上谕

“或设立禁约,责令逐渐迁移,或勘定界址,就地妥为安插,不致无籍之徒愈聚愈多,日久为害地方,亦不至驱逐过骤,激成事端。……以期永杜争端,辑宁民业为要。”

地方处理意见

酌断山主退还部分租价银,“方会中等遵即拆棚领银,挈属回籍”。其他棚民,或“酌定章程,分年饬令退山”,或“呈明入籍,照旧编甲"。程怡仁“照虚捏情节混供……杖九十,徒二年半。据供母老丁单,斥县查明照例办理”。其他人等,按律处理。嗣后,禁“山场混召异籍之人搭棚开垦”,“严定专条,有犯从重科罪”,令各族长、祠长“勒石公祠中,俾共知警惕”。

——摘编自中国第一历史档案馆《嘉庆朝安徵浙江棚民史料》

(1)该案主要是由哪些矛盾引发的

(2)案件的处理体现了当时社会治理的哪些特点

16. 阅读材料,回答问题。

材料一 多维视角下的隋代政区改革 高祖(文帝)受终,惟新朝政,开皇三年,遂废诸郡。油(到)于九载,麻定江表,寻以户口溢多,析置州县。炀帝嗣位,又平林州邑,更置三州。既而并省诸州,寻即改州为郡。乃置司隶刺史,分部巡查。五年,平定吐谷浑,更置四郡大凡郡一百九十,县一千二百五十五。

——《隋书》卷29《地理志》

材料二 研究行政区划至少与3三个学科有基本关系,一是历史学,二是地理学,三是政治学。行政区划不但是一种现实存在,而且是一种历史现象。行政区划本身是历史的产物,而且在历史过程中不断发生变化,没有哪一个政区不是前代的沿袭或变革。

行政区划又是一种地理区域,是一种人为的空间概念,它的存在与变迁都与其他地理因素有密切的关系。行政区划既是划定于地球表面之上的,当然要与自然地理环境相关;而行政区划之中又必须有一定数量的人口,实际上包含了人文地理环境。

行政区划又是中央与地方之间发生行政关系的产物,行政区划的变迁往往是政治过程造成的,也就是说,政治的需要往往是行政区划变迁的主要原因。

——摘自周振鹤《中国行政区划通史》

结合隋代政区改革史实分析说明材料二的观点。

同课章节目录