第19课《皇帝的新装》 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课《皇帝的新装》 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 14:36:03 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

新课导入

19 皇帝的新装

1.学习快速阅读。在短时间内迅速浏览全文,了解主要内容。

2.调动学生自己的体验,展开联想和想象,把握作者思路,深入理解课文。

学习目标

安徒生(1805—1875),丹麦作家,被誉为“世界儿童文学的太阳”。他的作品想象丰富,情节生动,语言朴素。他一生写了大量童话和故事,作品被译成多种语言,深受全世界人民的喜爱。代表作有童话《丑小鸭》《小克劳斯和大克劳斯》《皇帝的新装》《夜莺》《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《拇指姑娘》等。

作者简介

背景资料

这篇童话写于1837年。当时丹麦人民深受本国封建统治阶级和英国资产阶级的双重剥削,过着饥寒交迫的贫困生活,而封建统治阶级却穷奢极欲,挥霍无度。面对这样的社会现实,安徒生根据西班牙的一则民间故事编写出了《皇帝的新装》,把锋芒直指封建统治阶级,并无情地嘲讽了封建统治阶级的丑恶行径,深刻地解剖了当时社会的病状。

文体常识

童 话

童话是一种儿童文学体裁。它通过丰富的想象、幻想和夸张来塑造形象,反映生活,对儿童进行思想教育。它往往采用拟人的修辞手法,凡鸟兽虫鱼、花草树木,乃至家具、玩具都可赋予生命,注入思想感情,使它们人格化。它的语言通俗、生动,故事情节往往曲折离奇,引人入胜。

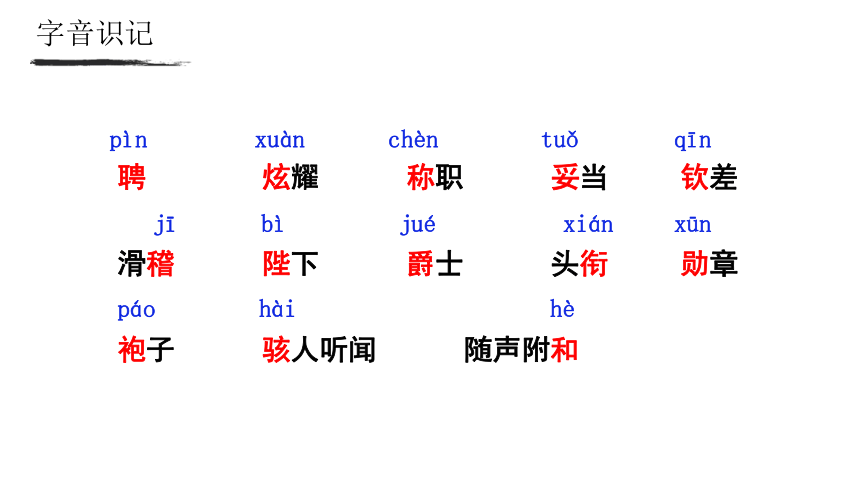

聘 炫耀 称职 妥当 钦差 滑稽 陛下 爵士 头衔 勋章 袍子 骇人听闻 随声附和

pìn

xuàn

chèn

tuǒ

qīn

jī

bì

jué

xián

xūn

páo

hài

hè

字音识记

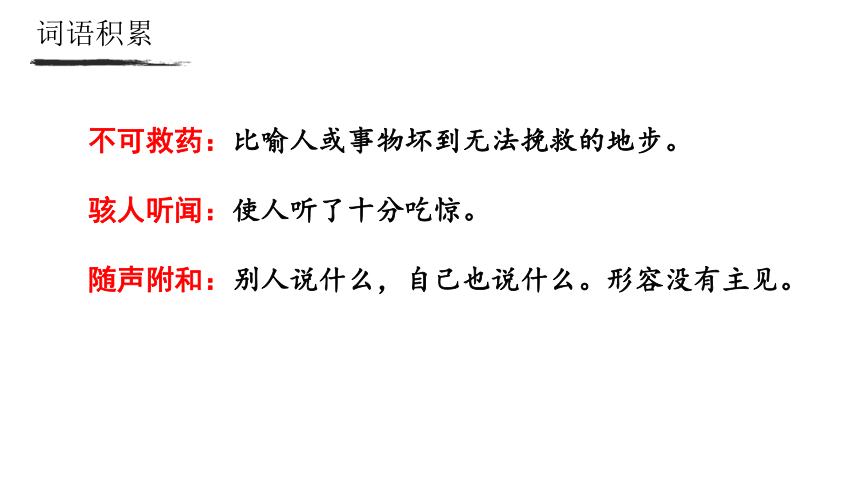

骇人听闻:使人听了十分吃惊。

随声附和:别人说什么,自己也说什么。形容没有主见。

不可救药:比喻人或事物坏到无法挽救的地步。

词语积累

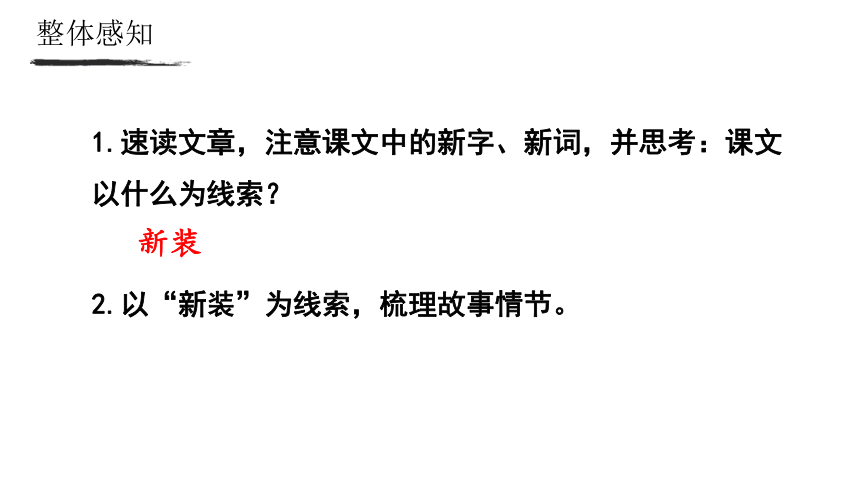

新装

2.以“新装”为线索,梳理故事情节。

整体感知

1.速读文章,注意课文中的新字、新词,并思考:课文以什么为线索?

皇帝( )新装

骗子( )新装

发展

君臣( )新装

游行( )新装

小孩( )新装

爱

做

看

展

揭

高潮

结局

1.课文是从哪几个方面描写皇帝爱新装的?

①买衣服的费用:不惜把所有的钱都花掉。

②兴趣爱好:既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。

③换衣服的次数:他每一天每一点钟都要换一套衣服。

课文解读

2.生活中这能达到这种程度吗?这里用了什么修辞手法?

夸张

3.皇帝是一国之主,却不理朝政,不关心国家大事,沉溺于“新衣”,这是一个怎样的皇帝?

昏庸无能、穷奢极欲的皇帝。

4.第一段对皇帝的描写有何作用?

为下文受骗埋下伏笔。

5.骗子声称自己做的衣服有个独特的特点,请找出来。

任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

6.两个骗子为什么能骗到皇帝?

他们掌握了皇帝喜欢穿漂亮衣服的嗜好,又利用他们所做衣服的特性,既满足了皇帝爱慕虚荣的心理,又迎合了他多疑的个性,所以才能骗到皇帝。

7.在根本不存在的“新装”面前,很多人都不敢说真话。想一想他们不敢说真话的原因分别是什么?

大臣:怕别人说自己愚蠢,更怕丢了官位。

皇帝:怕别人说自己愚蠢,也怕丢了皇位。

百姓:怕别人嘲笑自己愚蠢。

8.为什么那么多大人都不敢说真话,而一个小孩子却敢?

因为小孩子天真单纯,心里没有任何顾虑和杂念。

9.当皇帝听到老百姓的议论之后为什么有点发抖?可又为什么摆出一副更骄傲的神气?

皇帝听到老百姓的真话,意识到自己受骗出丑,在事实面前感到恐慌。但他为了掩饰自己内心的恐慌和维护皇帝的尊严,从而摆出一副更骄傲的神气把这游行大典举行完毕。

本文讲述了这样一个故事:两个骗子用根本不存在的布料做衣服向皇帝行骗,皇帝和大臣们都甘愿受骗,并且互相欺骗,结果皇帝赤裸着参加游行大典。丰富的想象、大胆的夸张是本文的特点。这样写,无情地鞭挞了至高无上的皇帝和道貌岸然的大臣们,辛辣地讽刺了他们的愚蠢虚伪、卑鄙自私,委婉地反映了现实生活,反映了当时欧洲封建王朝的腐朽。

1.本文的故事情节、人物形象具有什么特点?本文具有什么样的社会意义?

疑难突破

2.官员、皇帝都去看了“布料”,他们的反应有什么不同?这样描写有什么作用?

老大臣发现自己看不见“布料”后,在震惊之余,先是“眼睛越睁越大”,接着开始称赞,最后“注意地听着”骗子对布料色彩和花纹的描述,“以便回到皇帝那儿去的时候,可以照样背出来”。而另一位官员,只是“看了又看”,就把他完全没有看见的“布料”称赞了一番,并表示非常满意。皇帝发现自己看不见“布料”,震惊、怀疑之后就“点头表示出他的满意”。

三个人的心理各不相同,写老大臣时用祈使句,强调他的可怜和哀叹;写另一位官员时用感叹句,突出他的虚伪和惊讶;写皇帝时用疑问句,表现他的吃惊和怀疑。三个人都不肯承认自己的愚蠢及不称职,写老大臣与皇帝时运用了反问句,否定语气强烈;写另一位官员时则用疑问句,表明他的心虚和自我怀疑。

三个人的语言各有特点,分别表现了各自的惶恐和虚伪。描写老大臣与另一位官员的语言恰当,起陪衬、烘托的作用。

特别是关于老大臣的语言,十分耐人寻味。他不仅反复称赞“布料”,而且答应要呈报皇上,后来他也确实把骗子的话“照样背出来”了。这些都表现了老大臣的虚伪、自欺欺人及他当时惶恐的心态。这样,三次看“布料”的场面织成了一张骗网,互相欺骗、随声附和的恶习,在故事情节的展开中一览无余。

主旨点睛

这篇童话通过讲述一个昏庸无能而又爱慕虚荣的皇帝上当受骗的故事,揭露并讽刺了皇帝和大臣们的虚伪、愚蠢、自欺欺人的丑态,同时告诉人们:要保持天真烂漫的童心,无私无畏,敢于说真话。

结构图解

写作借鉴

1.丰富的想象和大胆的夸张。

从整体构思上说,骗子设计的骗局,皇帝、众官员乃至百姓们的上当受骗,以及最后上演的一幕皇帝赤裸着身子游行的闹剧,其本身就体现出了丰富的想象和大胆的夸张。

从局部看,也是如此。如写皇帝喜欢“穿得漂亮”,“每一天每一点钟都要换一套衣服”,人们提到他的时候,总是说“皇上在更衣室里”,这是一种极端夸张的手法。写骗子大胆而夸张的骗局:他们如何在空织布机上忙碌,如何装作从织布机上取下布料,如何用大剪刀在空中裁剪……这些都充满了丰富奇特的想象。作者成功地运用夸张和想象,生动地描绘了一幅群丑图,增强了故事的艺术感染力,鲜明地揭示了文章的主题。

2.讽刺艺术高明。

作者通过幽默诙谐的语言对热衷权力、虚伪自私、阿谀奉承的人进行了辛辣的讽刺。大臣、皇帝面对并不存在的衣服时的神态、动作、语言令人啼笑皆非。皇帝试衣时“在镜子面前转了转身子,扭了扭腰肢”,可谓丑态百出、可笑至极,极具讽刺意味。另外,对比手法的运用也增强了讽刺效果,如老大臣面对空织布机时,虽然心里清楚自己什么也没看见,但嘴里却对根本不存在的布料大加赞赏,在对比中让人更加了解其表里不一、虚伪的嘴脸。

新课导入

19 皇帝的新装

1.学习快速阅读。在短时间内迅速浏览全文,了解主要内容。

2.调动学生自己的体验,展开联想和想象,把握作者思路,深入理解课文。

学习目标

安徒生(1805—1875),丹麦作家,被誉为“世界儿童文学的太阳”。他的作品想象丰富,情节生动,语言朴素。他一生写了大量童话和故事,作品被译成多种语言,深受全世界人民的喜爱。代表作有童话《丑小鸭》《小克劳斯和大克劳斯》《皇帝的新装》《夜莺》《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《拇指姑娘》等。

作者简介

背景资料

这篇童话写于1837年。当时丹麦人民深受本国封建统治阶级和英国资产阶级的双重剥削,过着饥寒交迫的贫困生活,而封建统治阶级却穷奢极欲,挥霍无度。面对这样的社会现实,安徒生根据西班牙的一则民间故事编写出了《皇帝的新装》,把锋芒直指封建统治阶级,并无情地嘲讽了封建统治阶级的丑恶行径,深刻地解剖了当时社会的病状。

文体常识

童 话

童话是一种儿童文学体裁。它通过丰富的想象、幻想和夸张来塑造形象,反映生活,对儿童进行思想教育。它往往采用拟人的修辞手法,凡鸟兽虫鱼、花草树木,乃至家具、玩具都可赋予生命,注入思想感情,使它们人格化。它的语言通俗、生动,故事情节往往曲折离奇,引人入胜。

聘 炫耀 称职 妥当 钦差 滑稽 陛下 爵士 头衔 勋章 袍子 骇人听闻 随声附和

pìn

xuàn

chèn

tuǒ

qīn

jī

bì

jué

xián

xūn

páo

hài

hè

字音识记

骇人听闻:使人听了十分吃惊。

随声附和:别人说什么,自己也说什么。形容没有主见。

不可救药:比喻人或事物坏到无法挽救的地步。

词语积累

新装

2.以“新装”为线索,梳理故事情节。

整体感知

1.速读文章,注意课文中的新字、新词,并思考:课文以什么为线索?

皇帝( )新装

骗子( )新装

发展

君臣( )新装

游行( )新装

小孩( )新装

爱

做

看

展

揭

高潮

结局

1.课文是从哪几个方面描写皇帝爱新装的?

①买衣服的费用:不惜把所有的钱都花掉。

②兴趣爱好:既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。

③换衣服的次数:他每一天每一点钟都要换一套衣服。

课文解读

2.生活中这能达到这种程度吗?这里用了什么修辞手法?

夸张

3.皇帝是一国之主,却不理朝政,不关心国家大事,沉溺于“新衣”,这是一个怎样的皇帝?

昏庸无能、穷奢极欲的皇帝。

4.第一段对皇帝的描写有何作用?

为下文受骗埋下伏笔。

5.骗子声称自己做的衣服有个独特的特点,请找出来。

任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

6.两个骗子为什么能骗到皇帝?

他们掌握了皇帝喜欢穿漂亮衣服的嗜好,又利用他们所做衣服的特性,既满足了皇帝爱慕虚荣的心理,又迎合了他多疑的个性,所以才能骗到皇帝。

7.在根本不存在的“新装”面前,很多人都不敢说真话。想一想他们不敢说真话的原因分别是什么?

大臣:怕别人说自己愚蠢,更怕丢了官位。

皇帝:怕别人说自己愚蠢,也怕丢了皇位。

百姓:怕别人嘲笑自己愚蠢。

8.为什么那么多大人都不敢说真话,而一个小孩子却敢?

因为小孩子天真单纯,心里没有任何顾虑和杂念。

9.当皇帝听到老百姓的议论之后为什么有点发抖?可又为什么摆出一副更骄傲的神气?

皇帝听到老百姓的真话,意识到自己受骗出丑,在事实面前感到恐慌。但他为了掩饰自己内心的恐慌和维护皇帝的尊严,从而摆出一副更骄傲的神气把这游行大典举行完毕。

本文讲述了这样一个故事:两个骗子用根本不存在的布料做衣服向皇帝行骗,皇帝和大臣们都甘愿受骗,并且互相欺骗,结果皇帝赤裸着参加游行大典。丰富的想象、大胆的夸张是本文的特点。这样写,无情地鞭挞了至高无上的皇帝和道貌岸然的大臣们,辛辣地讽刺了他们的愚蠢虚伪、卑鄙自私,委婉地反映了现实生活,反映了当时欧洲封建王朝的腐朽。

1.本文的故事情节、人物形象具有什么特点?本文具有什么样的社会意义?

疑难突破

2.官员、皇帝都去看了“布料”,他们的反应有什么不同?这样描写有什么作用?

老大臣发现自己看不见“布料”后,在震惊之余,先是“眼睛越睁越大”,接着开始称赞,最后“注意地听着”骗子对布料色彩和花纹的描述,“以便回到皇帝那儿去的时候,可以照样背出来”。而另一位官员,只是“看了又看”,就把他完全没有看见的“布料”称赞了一番,并表示非常满意。皇帝发现自己看不见“布料”,震惊、怀疑之后就“点头表示出他的满意”。

三个人的心理各不相同,写老大臣时用祈使句,强调他的可怜和哀叹;写另一位官员时用感叹句,突出他的虚伪和惊讶;写皇帝时用疑问句,表现他的吃惊和怀疑。三个人都不肯承认自己的愚蠢及不称职,写老大臣与皇帝时运用了反问句,否定语气强烈;写另一位官员时则用疑问句,表明他的心虚和自我怀疑。

三个人的语言各有特点,分别表现了各自的惶恐和虚伪。描写老大臣与另一位官员的语言恰当,起陪衬、烘托的作用。

特别是关于老大臣的语言,十分耐人寻味。他不仅反复称赞“布料”,而且答应要呈报皇上,后来他也确实把骗子的话“照样背出来”了。这些都表现了老大臣的虚伪、自欺欺人及他当时惶恐的心态。这样,三次看“布料”的场面织成了一张骗网,互相欺骗、随声附和的恶习,在故事情节的展开中一览无余。

主旨点睛

这篇童话通过讲述一个昏庸无能而又爱慕虚荣的皇帝上当受骗的故事,揭露并讽刺了皇帝和大臣们的虚伪、愚蠢、自欺欺人的丑态,同时告诉人们:要保持天真烂漫的童心,无私无畏,敢于说真话。

结构图解

写作借鉴

1.丰富的想象和大胆的夸张。

从整体构思上说,骗子设计的骗局,皇帝、众官员乃至百姓们的上当受骗,以及最后上演的一幕皇帝赤裸着身子游行的闹剧,其本身就体现出了丰富的想象和大胆的夸张。

从局部看,也是如此。如写皇帝喜欢“穿得漂亮”,“每一天每一点钟都要换一套衣服”,人们提到他的时候,总是说“皇上在更衣室里”,这是一种极端夸张的手法。写骗子大胆而夸张的骗局:他们如何在空织布机上忙碌,如何装作从织布机上取下布料,如何用大剪刀在空中裁剪……这些都充满了丰富奇特的想象。作者成功地运用夸张和想象,生动地描绘了一幅群丑图,增强了故事的艺术感染力,鲜明地揭示了文章的主题。

2.讽刺艺术高明。

作者通过幽默诙谐的语言对热衷权力、虚伪自私、阿谀奉承的人进行了辛辣的讽刺。大臣、皇帝面对并不存在的衣服时的神态、动作、语言令人啼笑皆非。皇帝试衣时“在镜子面前转了转身子,扭了扭腰肢”,可谓丑态百出、可笑至极,极具讽刺意味。另外,对比手法的运用也增强了讽刺效果,如老大臣面对空织布机时,虽然心里清楚自己什么也没看见,但嘴里却对根本不存在的布料大加赞赏,在对比中让人更加了解其表里不一、虚伪的嘴脸。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首