高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 16:35:47 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

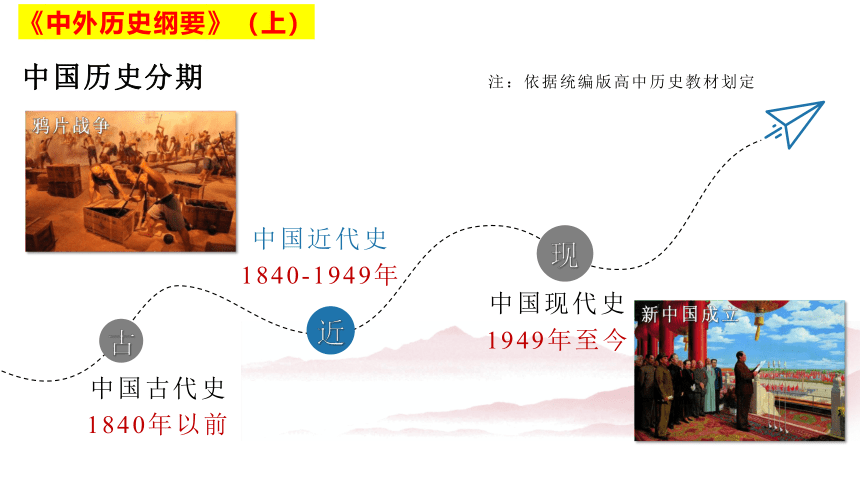

中国历史分期

近

现

古

中国古代史

1840年以前

中国近代史

1840-1949年

中国现代史

1949年至今

注:依据统编版高中历史教材划定

鸦片战争

新中国成立

《中外历史纲要》(上)

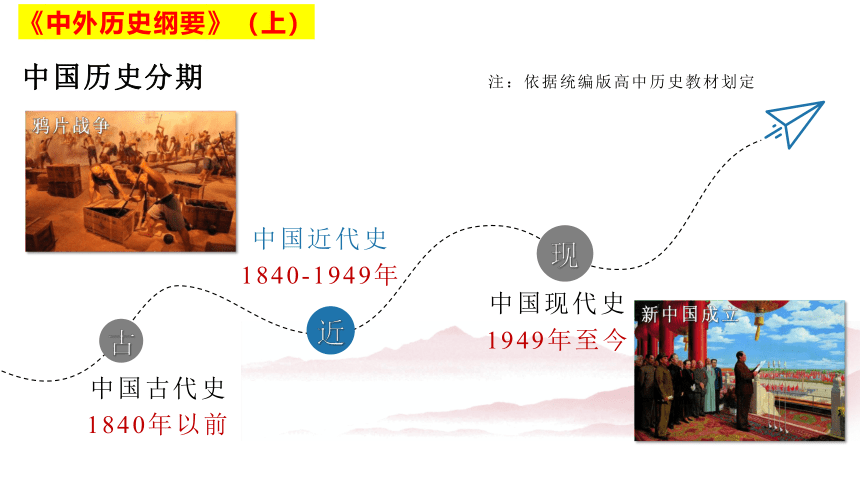

《中外历史纲要》(上)的基本线索

《中外历史纲要》(上)为中国通史,从古至今叙述了中国历史发展的历程及基本规律。

古代部分——从中华文明起源一直到鸦片战争前清朝中国版图的奠定

主线:统一多民族封建国家的形成、巩固与发展的过程。

近代部分——从鸦片战争后中国沦为半殖民地半封建社会一直到新民主主义革

命的胜利。

主线:中国面临内忧外患,社会各阶级阶层抵抗外来侵略、争取民族解放、

国家独立的过程。

现代史部分:从中华人民共和国成立至今

主线:社会主义革命、建设以及改革开放和社会主义现代化建设的过程,也

是中华民族从站起来、富起来到强起来的过程。

【课程标准】

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

【学习目标】

1.知道石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.理解早期国家的起源特征。

【教学重点】

中华文明起源的多样性和早期国家的特征。

【教学难点】

私有制、阶级与国家产生的关系。

提问:他们用的是什么石器?推测可能生活在什么时代?除此之外他们其他的生产生活方式是怎么样的?

一、中华文明的起源

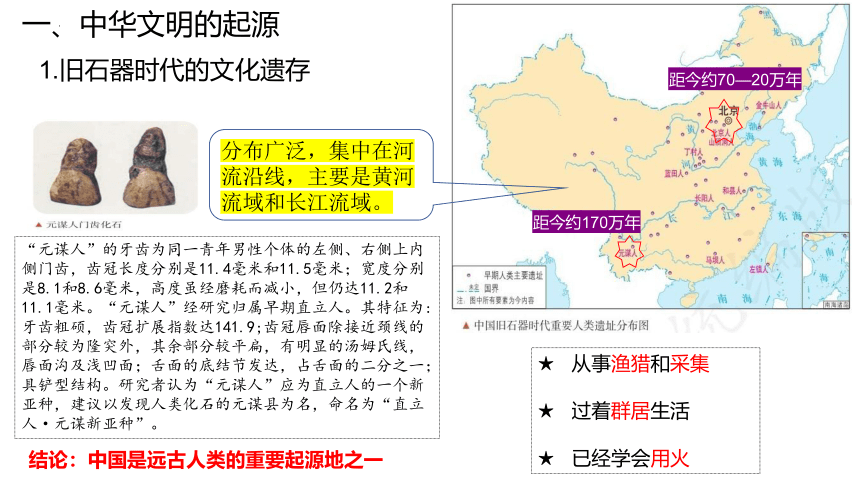

1.旧石器时代的文化遗存

一、中华文明的起源

“元谋人”的牙齿为同一青年男性个体的左侧、右侧上内侧门齿,齿冠长度分别是11.4毫米和11.5毫米;宽度分别是8.1和8.6毫米,高度虽经磨耗而减小,但仍达11.2和11.1毫米。“元谋人”经研究归属早期直立人。其特征为:牙齿粗硕,齿冠扩展指数达141.9;齿冠唇面除接近颈线的部分较为隆突外,其余部分较平扁,有明显的汤姆氏线,唇面沟及浅凹面;舌面的底结节发达,占舌面的二分之一;具铲型结构。研究者认为“元谋人”应为直立人的一个新亚种,建议以发现人类化石的元谋县为名,命名为“直立人·元谋新亚种”。

结论:中国是远古人类的重要起源地之一

分布广泛,集中在河流沿线,主要是黄河流域和长江流域。

距今约70—20万年

距今约170万年

★ 从事渔猎和采集

★ 过着群居生活

★ 已经学会用火

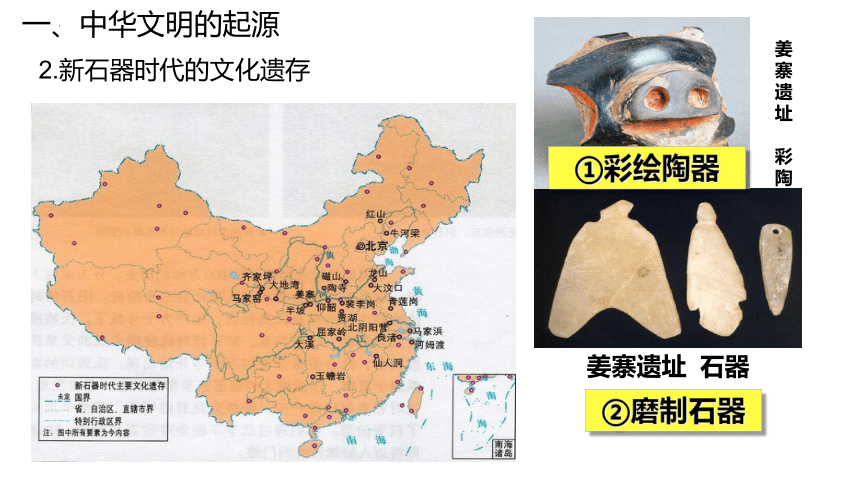

1.旧石器时代的文化遗存

姜寨遗址 石器

姜

寨

遗

址

彩

陶

①彩绘陶器

②磨制石器

一、中华文明的起源

2.新石器时代的文化遗存

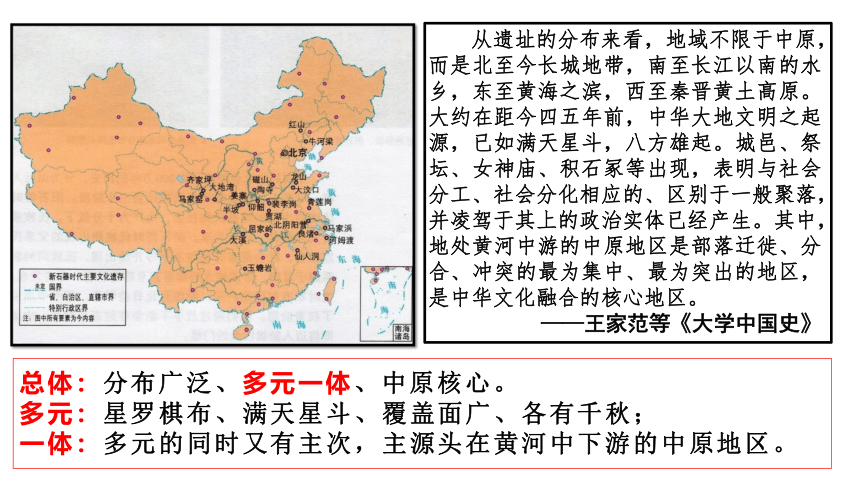

从遗址的分布来看,地域不限于中原,而是北至今长城地带,南至长江以南的水乡,东至黄海之滨,西至秦晋黄土高原。大约在距今四五年前,中华大地文明之起源,已如满天星斗,八方雄起。城邑、祭坛、女神庙、积石冢等出现,表明与社会分工、社会分化相应的、区别于一般聚落,并凌驾于其上的政治实体已经产生。其中,地处黄河中游的中原地区是部落迁徙、分合、冲突的最为集中、最为突出的地区,是中华文化融合的核心地区。

——王家范等《大学中国史》

总体:分布广泛、多元一体、中原核心。

多元:星罗棋布、满天星斗、覆盖面广、各有千秋;

一体:多元的同时又有主次,主源头在黄河中下游的中原地区。

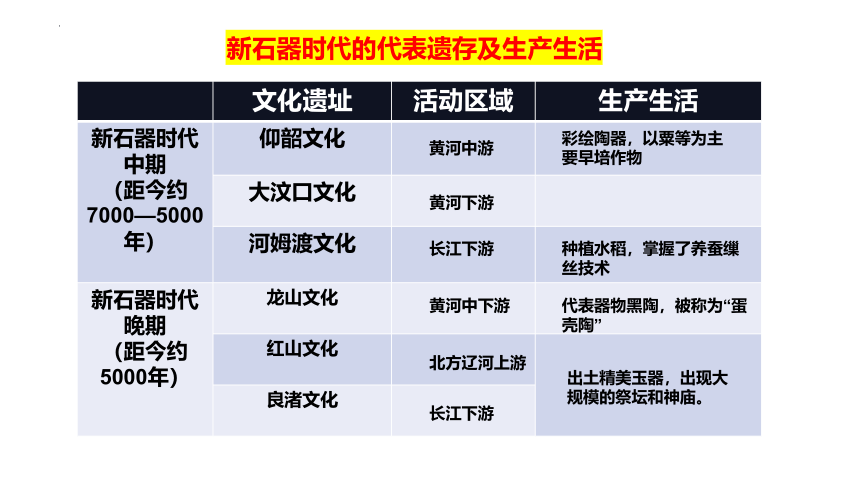

文化遗址 活动区域 生产生活

新石器时代中期 (距今约7000—5000年) 仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

新石器时代晚期 (距今约5000年) 龙山文化

红山文化

良渚文化 新石器时代的代表遗存及生产生活

黄河中游

黄河下游

长江下游

黄河中下游

北方辽河上游

长江下游

彩绘陶器,以粟等为主要早培作物

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

代表器物黑陶,被称为“蛋壳陶”

出土精美玉器,出现大规模的祭坛和神庙。

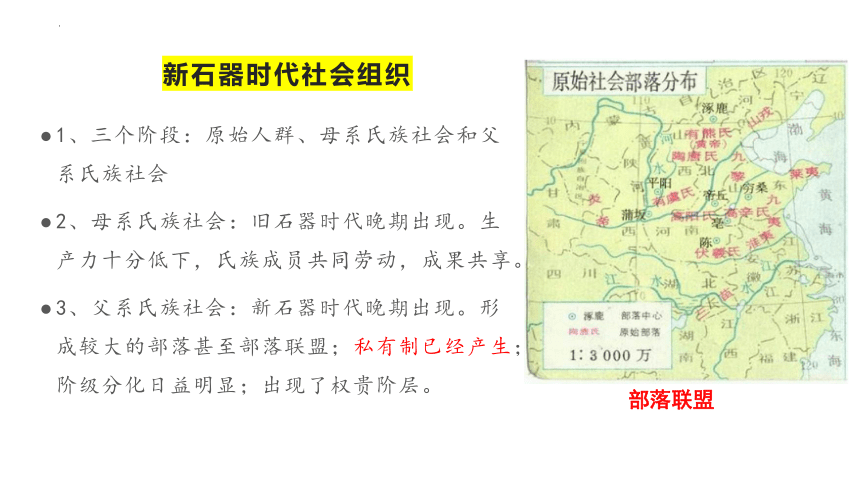

新石器时代社会组织

1、三个阶段:原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会

2、母系氏族社会:旧石器时代晚期出现。生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

3、父系氏族社会:新石器时代晚期出现。形成较大的部落甚至部落联盟;私有制已经产生;阶级分化日益明显;出现了权贵阶层。

部落联盟

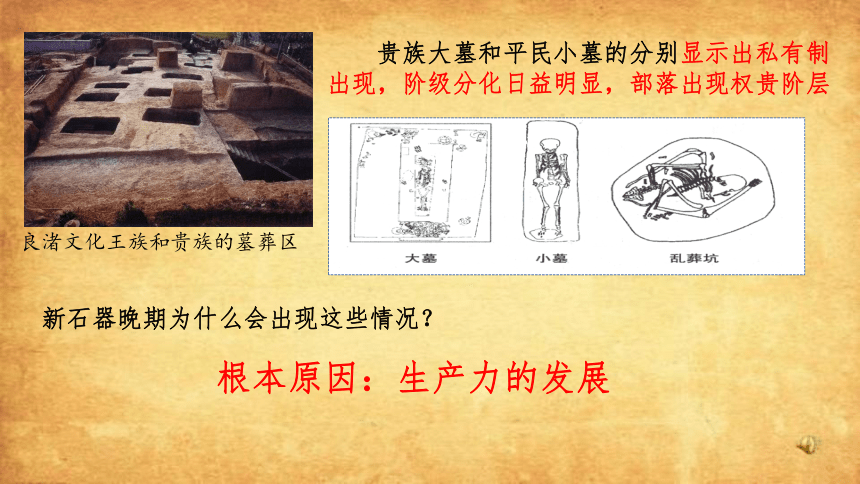

良渚文化王族和贵族的墓葬区

贵族大墓和平民小墓的分别显示出私有制出现,阶级分化日益明显,部落出现权贵阶层

新石器晚期为什么会出现这些情况?

根本原因:生产力的发展

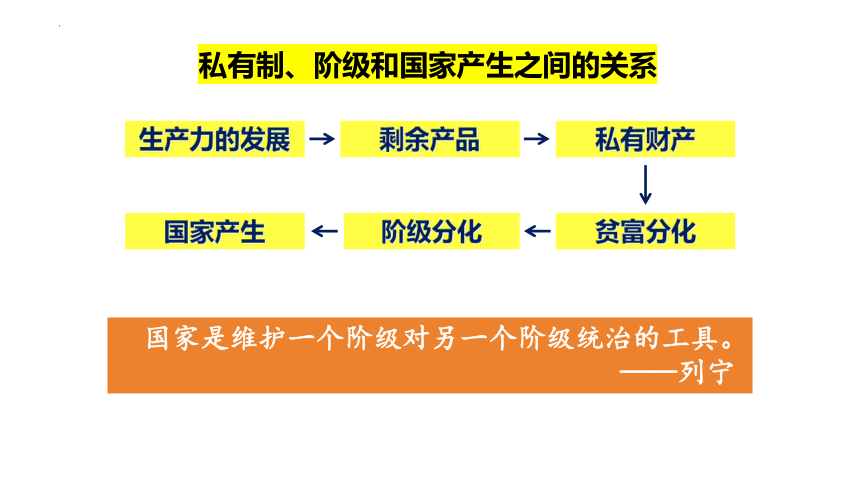

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——列宁

私有制、阶级和国家产生之间的关系

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

阶级分化

国家产生

黄帝

炎帝

颛顼

帝喾

帝舜

华夏始祖

夏禹

帝尧

大同之世→小康之世

天下为公→天下为家

禅让制→世袭制

选贤与能→父死子继,兄终弟及

3、从部落到国家

二.早期国家及其特征

约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝(都城阳城)

考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化。

1、夏朝(约前2070年到约前1600年)

传说大禹在会稽山召集各部落首领,防风部落酋长迟到,被大禹处死,这说明大禹时期已经形成凌驾于其他部落之上的“公共权力”。

①禹死后,启继位,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”,

权力传承:传贤→传子;

社会转型:原始公有制 → 奴隶私有制

夏朝的统治

②中央机构:夏王是最高统治者;设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

③地方管理:聚族而居,夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。

二.早期国家及其特征

1、夏朝(约前2070年到约前1600年)

灭亡:公元前1600年,商部族在汤的率领下发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡

二里头遗址从第二期开始发现有宫殿建筑群和宫城。宫城方正规矩,有中轴线规划。其中一号宫殿有面积近达一万平方米的夯土底座。中心大殿前有广庭,四周有回廊。整个宫殿建筑群壮观、庄严,具备了后世宫廷的规模特征,是权力、地位的象征。……墓葬等级分化严重,高等级墓葬随葬品丰富,有铜器、玉器、象牙器、骨器、漆器、陶器等……夏朝已经具备了国家的框架,如国君、官吏、部门、赋税、刑法、军队的一套国家机器。夏朝时期,“天下为公”的大同社会转变为“天下为家”的小康社会,世袭制代替了禅让制。

——《中外历史纲要(上)教师教学用书》

【找一找】“夏朝是我国第一个早期国家”的证据。

①有象征权力地位的宫殿建筑群

②墓葬等级分化严重

③具备成体系的国家机器

④确立王位世袭制

建立:约公元前1600年,汤灭夏后建立商朝

文献与考古印证:

①所载,商朝的都城多次迁移,后来定于殷。

②殷虚遗址出土的龟甲、兽骨上所刻写的占卜记录,

证实了文献中关于商朝的部分历史记载。

③殷虚出土了许多青铜器。

④商朝是中华文明信史朝代的开端。

二.早期国家及其特征

2、商朝

中央官僚制度:

地方行政制度

商王是最高统治者,

下设尹及各类事务官。

内外服制度:实行内外服制的国家

管理结构,内服指商王直接控制的

王畿地区,外服指商王间接控制的

方国和部族。

王事:多宰、小臣

神事:巫、祝、卜、史

民事:小藉臣、司工

军事:多马、多射、师、旅

内服

外服

外服

外服

外服

二.早期国家及其特征

2、商朝(约前1600年到前11世纪)

商朝的文化主要表现:

甲骨文:一种成熟的文字,主要是商人刻写的占卜记录。

青铜器:造型维奇,纹饰华丽。

二.早期国家及其特征

2、商朝

商的灭亡

商纣王暴政

牧野之战

纣王自焚

西周的建立

公元前1046年,周武王伐纣,经过牧野之战,灭商建周,定都镐京,史称西周。

西周的政治制度

概况:实行分封制与宗法制,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构。

分封制与宗法制的作用:二者相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

西周的灭亡

公元前841年,爆发“国人暴动”,周厉王出逃,召公、周公共同执政,史称“共和行政”;公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

何尊及铭文中的“中国”

何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文12行122字,提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

二.早期国家及其特征

3、西周

分封含义:封邦建国,以藩屏周。

分封目的:进行有效统治,巩固周王朝的统治。

分封对象:同姓亲族、功臣、姻亲、附属国和殷商降族。

特点:①与宗法制互为表里;②等级森严,层层封授;③同姓亲族是分封的主体,

分封对象多元化;④享受权利与履行义务相统一。

问题探究:分封制

(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人,而天下不称偏焉。

——《荀子.儒效》

含义、目的、对象、特点?

分封内容:土地、人民。

分封制影响:

积极:1、周人势力范围扩大,西周成为疆域广大的国家。

2、周王确立天下共主的地位。

3、形成“周王-诸侯-卿大夫-士”金字塔形的等级结构。

消极:封国诸侯具有相对的独立性,周王无法对诸侯势力进行直接干涉和控制;一旦王权衰微,则诸侯割据。(表现:“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”)

发展轨迹:始于商,成熟于西周,瓦解于春秋,废止于战国

★拓展:礼乐制度

1、含义:即“周礼”,是规范各级贵族的政治和生活准则。

2、作用:具有严格的等级规范,是维护宗法、分封制度必不可少的工具。

西周的三大制度:

分封制:权力的分配——政治生活等级化——天下归周;

宗法制:权力的继承——家庭生活政治化——天下归宗;

礼乐制:权力的认同——等级观念生活化——天下归心。

周平王东迁洛阳

周幽王

“烽火戏诸侯”

西周灭亡

史料阅读

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子 滕文公上》

思考:井田制的特点?

一切土地归天子所有,诸侯、卿大夫和士对分封的土地只有使用权,没有所有权。

层层分封,受封者要向天子承担义务,缴纳贡赋。

使用奴隶集体耕作。

耕地阡陌纵横,形同“井”字。

分封制度——天下归姬

宗法制度——天下归嫡

井田制度——天下归王

礼乐制度——天下归心

二.早期国家及其特征

4、井田制

殷人事鬼神

周人敬天保民

“殷人尊神,率民以事神。”

——《礼记·祭义》

“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,唯惠之怀。”

——《尚书 · 蔡仲之命》(周成王训诫族人)

二.早期国家及其特征

5、天命观

【合作探究】中国早期国家的基本特点?

材料一 (商朝)军国大事都要由神意来决定……商朝天子既是人,又是联接天人意志的神。

材料二 (西周)家族的血缘关系与国家的组织关系有机的结合在一起。……形成了亲贵合一、家国一体的政治体制。

材料三

夏朝:直接统治夏部族,间接统治其他部族。

商朝:内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的

方国和部落。

西周:在分封制下,受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的

独立性,如设置官员、建立武装、征派赋役等。

——人教版高中历史必修一

材料四 子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世,可知也。” ——《论语》

根据材料并结合所学归纳中国早期国家的基本特点。

①王权、神权和族权紧密,神权色彩浓厚。

②以血缘关系为纽带形成国家政治结构。

★③最高统治集团尚未实现权力的高度集中。

④商周政治制度的相对延续性和稳定性。

6、特征

【合作探究】中国早期国家的基本特点?

①王权、神权和族权紧密,神权色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②以血缘关系为纽带形成国家政治结构。(分封制、宗法制)

③最高统治集团尚未实现权力的高度集中(从内外服到分封)

④商周政治制度的相对延续性和稳定性。(制度的继承与发展)

政治

①土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造业发达(大量青铜器)

③农具以石木为主(生产工具)

经济

①系统文字(甲骨文,金文)

②天下开始形成统一的心理文化认同(华夏文化,炎黄子孙)

文化

6、特征

课堂小结

距今约170万年 约70-20万年 约1万年 约7000-5000年 距今约5000年 神话传说 约前2070年 约前1600年 前1046年 前771年

元谋人

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

红山文化

龙山文化

良渚文化

商朝建立

文明产生

早期国家

北京人

三皇五帝

夏朝建立

西周建立

西周灭亡

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

奴隶制社会

世袭制

宗法制分封制

内外服制

中国历史分期

近

现

古

中国古代史

1840年以前

中国近代史

1840-1949年

中国现代史

1949年至今

注:依据统编版高中历史教材划定

鸦片战争

新中国成立

《中外历史纲要》(上)

《中外历史纲要》(上)的基本线索

《中外历史纲要》(上)为中国通史,从古至今叙述了中国历史发展的历程及基本规律。

古代部分——从中华文明起源一直到鸦片战争前清朝中国版图的奠定

主线:统一多民族封建国家的形成、巩固与发展的过程。

近代部分——从鸦片战争后中国沦为半殖民地半封建社会一直到新民主主义革

命的胜利。

主线:中国面临内忧外患,社会各阶级阶层抵抗外来侵略、争取民族解放、

国家独立的过程。

现代史部分:从中华人民共和国成立至今

主线:社会主义革命、建设以及改革开放和社会主义现代化建设的过程,也

是中华民族从站起来、富起来到强起来的过程。

【课程标准】

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

【学习目标】

1.知道石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.理解早期国家的起源特征。

【教学重点】

中华文明起源的多样性和早期国家的特征。

【教学难点】

私有制、阶级与国家产生的关系。

提问:他们用的是什么石器?推测可能生活在什么时代?除此之外他们其他的生产生活方式是怎么样的?

一、中华文明的起源

1.旧石器时代的文化遗存

一、中华文明的起源

“元谋人”的牙齿为同一青年男性个体的左侧、右侧上内侧门齿,齿冠长度分别是11.4毫米和11.5毫米;宽度分别是8.1和8.6毫米,高度虽经磨耗而减小,但仍达11.2和11.1毫米。“元谋人”经研究归属早期直立人。其特征为:牙齿粗硕,齿冠扩展指数达141.9;齿冠唇面除接近颈线的部分较为隆突外,其余部分较平扁,有明显的汤姆氏线,唇面沟及浅凹面;舌面的底结节发达,占舌面的二分之一;具铲型结构。研究者认为“元谋人”应为直立人的一个新亚种,建议以发现人类化石的元谋县为名,命名为“直立人·元谋新亚种”。

结论:中国是远古人类的重要起源地之一

分布广泛,集中在河流沿线,主要是黄河流域和长江流域。

距今约70—20万年

距今约170万年

★ 从事渔猎和采集

★ 过着群居生活

★ 已经学会用火

1.旧石器时代的文化遗存

姜寨遗址 石器

姜

寨

遗

址

彩

陶

①彩绘陶器

②磨制石器

一、中华文明的起源

2.新石器时代的文化遗存

从遗址的分布来看,地域不限于中原,而是北至今长城地带,南至长江以南的水乡,东至黄海之滨,西至秦晋黄土高原。大约在距今四五年前,中华大地文明之起源,已如满天星斗,八方雄起。城邑、祭坛、女神庙、积石冢等出现,表明与社会分工、社会分化相应的、区别于一般聚落,并凌驾于其上的政治实体已经产生。其中,地处黄河中游的中原地区是部落迁徙、分合、冲突的最为集中、最为突出的地区,是中华文化融合的核心地区。

——王家范等《大学中国史》

总体:分布广泛、多元一体、中原核心。

多元:星罗棋布、满天星斗、覆盖面广、各有千秋;

一体:多元的同时又有主次,主源头在黄河中下游的中原地区。

文化遗址 活动区域 生产生活

新石器时代中期 (距今约7000—5000年) 仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

新石器时代晚期 (距今约5000年) 龙山文化

红山文化

良渚文化 新石器时代的代表遗存及生产生活

黄河中游

黄河下游

长江下游

黄河中下游

北方辽河上游

长江下游

彩绘陶器,以粟等为主要早培作物

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

代表器物黑陶,被称为“蛋壳陶”

出土精美玉器,出现大规模的祭坛和神庙。

新石器时代社会组织

1、三个阶段:原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会

2、母系氏族社会:旧石器时代晚期出现。生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

3、父系氏族社会:新石器时代晚期出现。形成较大的部落甚至部落联盟;私有制已经产生;阶级分化日益明显;出现了权贵阶层。

部落联盟

良渚文化王族和贵族的墓葬区

贵族大墓和平民小墓的分别显示出私有制出现,阶级分化日益明显,部落出现权贵阶层

新石器晚期为什么会出现这些情况?

根本原因:生产力的发展

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——列宁

私有制、阶级和国家产生之间的关系

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

阶级分化

国家产生

黄帝

炎帝

颛顼

帝喾

帝舜

华夏始祖

夏禹

帝尧

大同之世→小康之世

天下为公→天下为家

禅让制→世袭制

选贤与能→父死子继,兄终弟及

3、从部落到国家

二.早期国家及其特征

约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝(都城阳城)

考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化。

1、夏朝(约前2070年到约前1600年)

传说大禹在会稽山召集各部落首领,防风部落酋长迟到,被大禹处死,这说明大禹时期已经形成凌驾于其他部落之上的“公共权力”。

①禹死后,启继位,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”,

权力传承:传贤→传子;

社会转型:原始公有制 → 奴隶私有制

夏朝的统治

②中央机构:夏王是最高统治者;设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

③地方管理:聚族而居,夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。

二.早期国家及其特征

1、夏朝(约前2070年到约前1600年)

灭亡:公元前1600年,商部族在汤的率领下发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡

二里头遗址从第二期开始发现有宫殿建筑群和宫城。宫城方正规矩,有中轴线规划。其中一号宫殿有面积近达一万平方米的夯土底座。中心大殿前有广庭,四周有回廊。整个宫殿建筑群壮观、庄严,具备了后世宫廷的规模特征,是权力、地位的象征。……墓葬等级分化严重,高等级墓葬随葬品丰富,有铜器、玉器、象牙器、骨器、漆器、陶器等……夏朝已经具备了国家的框架,如国君、官吏、部门、赋税、刑法、军队的一套国家机器。夏朝时期,“天下为公”的大同社会转变为“天下为家”的小康社会,世袭制代替了禅让制。

——《中外历史纲要(上)教师教学用书》

【找一找】“夏朝是我国第一个早期国家”的证据。

①有象征权力地位的宫殿建筑群

②墓葬等级分化严重

③具备成体系的国家机器

④确立王位世袭制

建立:约公元前1600年,汤灭夏后建立商朝

文献与考古印证:

①所载,商朝的都城多次迁移,后来定于殷。

②殷虚遗址出土的龟甲、兽骨上所刻写的占卜记录,

证实了文献中关于商朝的部分历史记载。

③殷虚出土了许多青铜器。

④商朝是中华文明信史朝代的开端。

二.早期国家及其特征

2、商朝

中央官僚制度:

地方行政制度

商王是最高统治者,

下设尹及各类事务官。

内外服制度:实行内外服制的国家

管理结构,内服指商王直接控制的

王畿地区,外服指商王间接控制的

方国和部族。

王事:多宰、小臣

神事:巫、祝、卜、史

民事:小藉臣、司工

军事:多马、多射、师、旅

内服

外服

外服

外服

外服

二.早期国家及其特征

2、商朝(约前1600年到前11世纪)

商朝的文化主要表现:

甲骨文:一种成熟的文字,主要是商人刻写的占卜记录。

青铜器:造型维奇,纹饰华丽。

二.早期国家及其特征

2、商朝

商的灭亡

商纣王暴政

牧野之战

纣王自焚

西周的建立

公元前1046年,周武王伐纣,经过牧野之战,灭商建周,定都镐京,史称西周。

西周的政治制度

概况:实行分封制与宗法制,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构。

分封制与宗法制的作用:二者相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

西周的灭亡

公元前841年,爆发“国人暴动”,周厉王出逃,召公、周公共同执政,史称“共和行政”;公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

何尊及铭文中的“中国”

何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文12行122字,提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

二.早期国家及其特征

3、西周

分封含义:封邦建国,以藩屏周。

分封目的:进行有效统治,巩固周王朝的统治。

分封对象:同姓亲族、功臣、姻亲、附属国和殷商降族。

特点:①与宗法制互为表里;②等级森严,层层封授;③同姓亲族是分封的主体,

分封对象多元化;④享受权利与履行义务相统一。

问题探究:分封制

(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人,而天下不称偏焉。

——《荀子.儒效》

含义、目的、对象、特点?

分封内容:土地、人民。

分封制影响:

积极:1、周人势力范围扩大,西周成为疆域广大的国家。

2、周王确立天下共主的地位。

3、形成“周王-诸侯-卿大夫-士”金字塔形的等级结构。

消极:封国诸侯具有相对的独立性,周王无法对诸侯势力进行直接干涉和控制;一旦王权衰微,则诸侯割据。(表现:“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”)

发展轨迹:始于商,成熟于西周,瓦解于春秋,废止于战国

★拓展:礼乐制度

1、含义:即“周礼”,是规范各级贵族的政治和生活准则。

2、作用:具有严格的等级规范,是维护宗法、分封制度必不可少的工具。

西周的三大制度:

分封制:权力的分配——政治生活等级化——天下归周;

宗法制:权力的继承——家庭生活政治化——天下归宗;

礼乐制:权力的认同——等级观念生活化——天下归心。

周平王东迁洛阳

周幽王

“烽火戏诸侯”

西周灭亡

史料阅读

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子 滕文公上》

思考:井田制的特点?

一切土地归天子所有,诸侯、卿大夫和士对分封的土地只有使用权,没有所有权。

层层分封,受封者要向天子承担义务,缴纳贡赋。

使用奴隶集体耕作。

耕地阡陌纵横,形同“井”字。

分封制度——天下归姬

宗法制度——天下归嫡

井田制度——天下归王

礼乐制度——天下归心

二.早期国家及其特征

4、井田制

殷人事鬼神

周人敬天保民

“殷人尊神,率民以事神。”

——《礼记·祭义》

“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,唯惠之怀。”

——《尚书 · 蔡仲之命》(周成王训诫族人)

二.早期国家及其特征

5、天命观

【合作探究】中国早期国家的基本特点?

材料一 (商朝)军国大事都要由神意来决定……商朝天子既是人,又是联接天人意志的神。

材料二 (西周)家族的血缘关系与国家的组织关系有机的结合在一起。……形成了亲贵合一、家国一体的政治体制。

材料三

夏朝:直接统治夏部族,间接统治其他部族。

商朝:内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的

方国和部落。

西周:在分封制下,受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的

独立性,如设置官员、建立武装、征派赋役等。

——人教版高中历史必修一

材料四 子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世,可知也。” ——《论语》

根据材料并结合所学归纳中国早期国家的基本特点。

①王权、神权和族权紧密,神权色彩浓厚。

②以血缘关系为纽带形成国家政治结构。

★③最高统治集团尚未实现权力的高度集中。

④商周政治制度的相对延续性和稳定性。

6、特征

【合作探究】中国早期国家的基本特点?

①王权、神权和族权紧密,神权色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②以血缘关系为纽带形成国家政治结构。(分封制、宗法制)

③最高统治集团尚未实现权力的高度集中(从内外服到分封)

④商周政治制度的相对延续性和稳定性。(制度的继承与发展)

政治

①土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造业发达(大量青铜器)

③农具以石木为主(生产工具)

经济

①系统文字(甲骨文,金文)

②天下开始形成统一的心理文化认同(华夏文化,炎黄子孙)

文化

6、特征

课堂小结

距今约170万年 约70-20万年 约1万年 约7000-5000年 距今约5000年 神话传说 约前2070年 约前1600年 前1046年 前771年

元谋人

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

红山文化

龙山文化

良渚文化

商朝建立

文明产生

早期国家

北京人

三皇五帝

夏朝建立

西周建立

西周灭亡

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

奴隶制社会

世袭制

宗法制分封制

内外服制

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进