甘肃省白银市会宁县第一中学2014-2015学年高二上学期期中考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省白银市会宁县第一中学2014-2015学年高二上学期期中考试语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 117.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-04 11:22:13 | ||

图片预览

文档简介

说明:本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。共150分。考试时间150分钟。答案填在答题卡上,考试结束,只交答题卡。

第Ι卷 阅读题

一、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1——3题。

书斋(凝石)

书斋,顾名思义,是读书的房间,同时也是藏书的地方,还是书写的地方。读书、藏书、书写是书斋的基本功能。后来,文物古玩的收藏和鉴赏常在这里进行,诗词歌赋和书法绘画乃至篆刻的切磋和研讨也常常在这里进行。书斋是以个人名义建立,以主人和密友为主体,进行文化艺术活动的中心。书斋姓“文”,所以别名称作“文房”。

早在春秋时期,与朝廷兴建的学校——“官学”不同,诸子百家大兴私人讲学之风,诸子家中的讲学之处往往白天是课堂,晚上就成了读书的地方。这应该就是书斋的雏形。汉代儒家学者和诗赋作家,均有自己的书斋从事文化艺术活动。因此,可以说汉代是书斋兴起的时期。唐代是一个相对自由、开放、多元化的时期,文化艺术繁荣而发达,学术氛围也比较宽松。可以说盛唐是书斋成熟的时期,如杜甫在成都的“草堂”,就是典型的文人书斋。

在中国传统宅院中,书斋往往是民居中唯有的精神场所。它一般位于宅院的僻静之处,如有后花园,必与之相邻,以形成高雅恬淡的良好环境。

书斋有三大特点。一是文化传承的汇集点。书斋的主体——读书人或做学问的人,在这里藏书,在这里读书,在这里思索;以往优秀的文化,在这里以研读、考证、校注、阐发的方式得以传承;中华民族的文明之光在这里化整为零,熊熊燃烧,然后又影响社会的发展进程,使文化得到最好的传承和发展。二是个性创造的发酵池。书斋是个人的领地,是书斋主人个性得以施展的空间。在这里,他们的创造力得以进发,从而产生出新的思想,创造出新的艺术,使得文化发展的链条上,不断有闪动的灵光。三是人与自然和谐的典范。书斋宜明朗、清净,不可太宽敞。明净可以使人心情舒畅、神气清爽,太宽敞便会损伤目力。窗外四壁,藤萝满墙,中间摆上松柏盆景,或剑兰一二盆。石阶周围种上青翠的芸香草。书斋中宜设长桌一张,放古砚一方,置笔筒一个,墙壁上挂古琴一把;书斋右边设一书架,书架上陈列《周易古占》等书及字帖画卷。人独坐于书斋之中,或对日吟诵,或秉烛夜读,于书斋里享受一份清福,从学问中得到一份快乐。

进入21世纪,人们对传统的兴趣在逐步衰减。有些人认为,作为传统文化标志的书斋也将被“读图时代”的电脑和网络所替代。然而,从文化发展的宏观趋势上看,在新的时代,书斋仍将成为现代社会持续存在的文化现象。随着社会发展带来的人们物质生活条件的改善,必然促进精神文化生活品位的提高,这为书斋的普及提供了基础。

今天,历史传统和科技时尚在现代书斋已和谐地统一在一起。书斋永远是中国文人的精神家园。

(转引自《新华文摘》,有删改)

1.根据文意,下列对中国传统“书斋”的表述,不正确的一项是 ( )

A.书斋是文人读书、藏书、写书、作画以及从事其他文化艺术活动的地方。

B.书斋姓“文”,其中所设书桌、文具、字帖画卷等都体现了主人的兴趣爱好和精神追求。

C.书斋空间一般较小,大多位于宅院的僻静之处,环境优雅,明朗清净。

D.书斋是私人讲学的地方,白天是课堂,晚上便是书房。

2.下列对“书斋永远是中国文人的精神家园”这句话的理解,不符合原文意思的一项是( )

A.书斋是私人空间,置身其中,可以充分展示个性,施展才华,并且从学问中得到快乐。

B.书斋的格局、布置和装饰大多体现了中国古人“天人合一”的思想,这也正是中国文人一直追求的精神境界。

C.书斋作为一种传统文化,已深入到中国文人精神生活的方方面面,成为他们精神生活的重要内容,并将永远存在。

D.书斋往往是传统民宅中唯有的精神场所,历代文人在这里辛勤耕耘,研究学问,优秀的民族文化得以传承和发扬。

3.下列表述符合原文意思的一项是 ( )

A.书斋发源于春秋,兴起于汉代,成熟于盛唐,杜甫草堂就是成熟时期文人书斋的典型

B.汉代是书斋的形成期,儒家学者和诗赋作家的文化艺术活动都在自己的书斋中进行。

C.21世纪是信息时代,作者担心作为传统文化标志的书斋也将被“读图时代”的电脑和网络所替代。

D.现代社会物质生活条件的改善,使人们精神文化生活品位的提高和书斋的普及成为必然趋势。

二、古代诗文阅读。(38分)

(一)阅读下面的文言文,完成4——6题。(19分)

辛公义,陇西锹道人也。公义早孤,为母氏所养,亲授书传。周天和中,选

良家子任太学生,以勤苦著称。武帝时,召入露门学①,令受道义。每月集御前

令与大儒讲论,数被嗟异,时辈慕之。

从军平陈,以功除岷州刺史。土俗畏病,若一人有疾,即合家避之,父子夫

妻不相看养,孝义道绝,由是病者多死。公义患之,欲变其俗。因分遣官人巡检

部内,凡有疾病,皆以床舆来,安置厅事②。暑月疫时,病人或至数百,厅廊悉

满。公义新设一榻,独坐其间,终日连夕,对之理事。所得秩俸,尽用市药,为

迎医疗之,躬劝其饮食,于是悉差③。方召其亲戚而谕之曰:“死生由命,不关

相着。前汝弃之,所以死耳。今我聚病者,坐卧其间,若言相染,那得不死,病

儿复差!汝等勿复信之。”诸病家子孙惭谢而去。后人有遇病者争就使君其

家无新属因留养之。始相慈爱,此风遂革,合境之内呼为北母。

后迁牟州剌史,下车,先至狱中,因露坐牢侧,亲自验问。十余日间,决断

咸尽,方还大厅。受领新讼,皆不立文案,遣当值佐僚一人,侧坐讯问。事若不

尽,应须禁者,公义即宿厅事,终不还。人或谏之曰:“此事有程,使君保自苦

也!”答曰:“刺史无德可以导人,尚令百姓系于囹圄,岂有禁人在狱而心生安

乎?”罪人闻之,咸自款服。后有欲诤讼者,其乡闾父老遽相晓曰:“此盖小事,

何忍勤劳使君。” 讼者多两让而止。 (《隋书·循史传》)

【注】 ①露门学:古代学校名称。 ②厅事:官府办公的地方。 ③差:通“瘥”,病愈。

4、对下列句子中加点词语的解释,不正解的一项是( )

A.数被嗟异 数:多次

B.以功除岷州刺史 除:授予官职

C.尽用市药 市:买

D.讼者多两让而止 两:再次

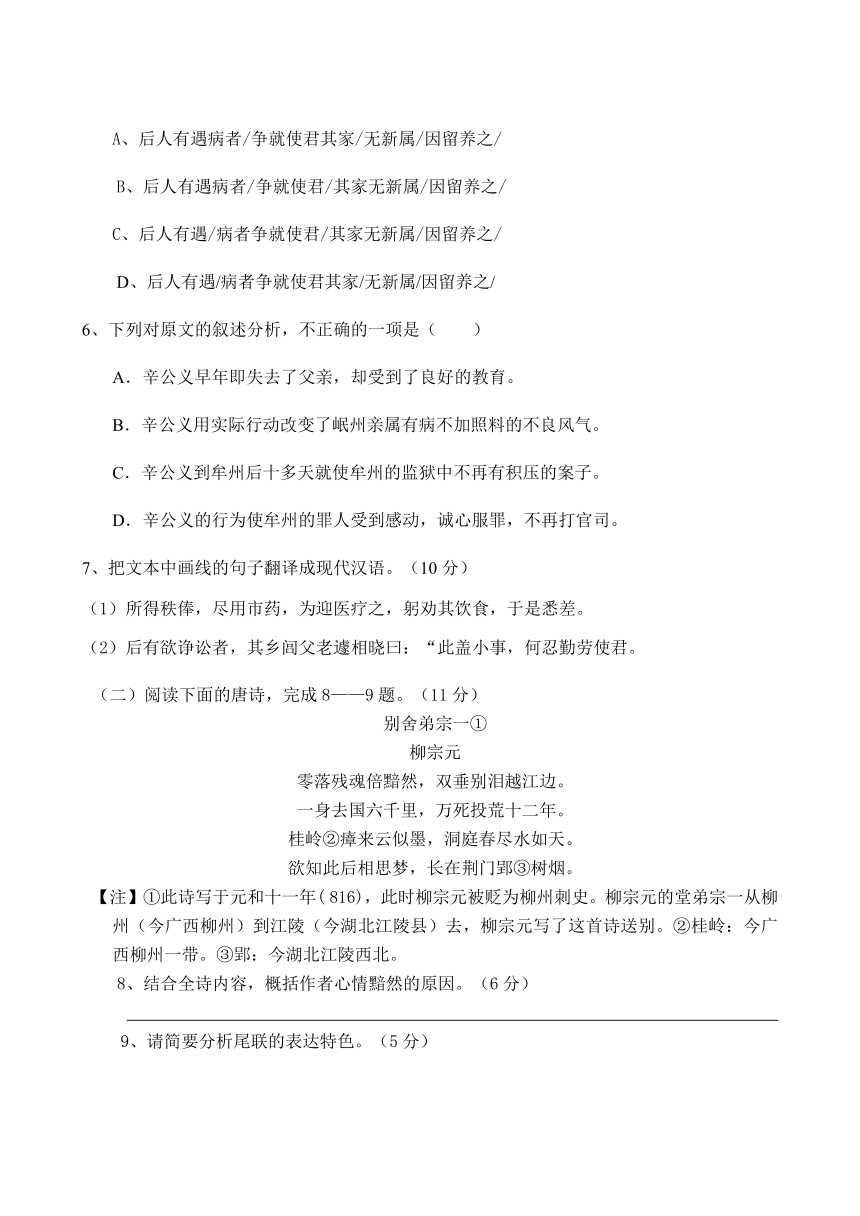

5、文中画波浪线的句子断句正确的一项是( )

A、后人有遇病者/争就使君其家/无新属/因留养之/

B、后人有遇病者/争就使君/其家无新属/因留养之/

C、后人有遇/病者争就使君/其家无新属/因留养之/

D、后人有遇/病者争就使君其家/无新属/因留养之/

6、下列对原文的叙述分析,不正确的一项是( )

A.辛公义早年即失去了父亲,却受到了良好的教育。

B.辛公义用实际行动改变了岷州亲属有病不加照料的不良风气。

C.辛公义到牟州后十多天就使牟州的监狱中不再有积压的案子。

D.辛公义的行为使牟州的罪人受到感动,诚心服罪,不再打官司。

把文本中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

所得秩俸,尽用市药,为迎医疗之,躬劝其饮食,于是悉差。

(2)后有欲诤讼者,其乡闾父老遽相晓曰:“此盖小事,何忍勤劳使君。

(二)阅读下面的唐诗,完成8——9题。(11分)

别舍弟宗一①

柳宗元

零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

一身去国六千里,万死投荒十二年。

桂岭②瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢③树烟。

【注】①此诗写于元和十一年( 816),此时柳宗元被贬为柳州刺史。柳宗元的堂弟宗一从柳州(今广西柳州)到江陵(今湖北江陵县)去,柳宗元写了这首诗送别。②桂岭:今广西柳州一带。③郢:今湖北江陵西北。

8、结合全诗内容,概括作者心情黯然的原因。(6分)

9、请简要分析尾联的表达特色。(5分)

名篇名句默写(8分)

1、①_______________,知来者之可追。 ②引壶觞以自酌,_______________。

2、渔舟唱晚, ;雁阵惊寒, 。

3、且举世而誉之而不加劝,_______________,定乎内外之分,_______________,斯已矣。

4、外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,_______________,_______________。

三、阅读下面的文字。(25分)

10、阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

柳诒徵妙语讽世

梅子

柳诒徵生于1880年。1915年受聘为南京高等师范学校教员,南京高师改为东南大学后,续任教授,后在东北大学、北京女子大学和清华大学、中央大学等校任教。新中国成立后任上海市文物管理委员会委员、上海图书馆筹备委员等职。

柳诒徵学识渊博,儒雅通达。曾与柳诒徵同在东南大学,并“素以平生风义兼师友与之相期”的吴宓曾称许柳诒徵说,东南大学之教授人才,“以柳先生博雅宏通,为第一人”。

柳诒徵在南高、东大和中央大学时,平素给人的印象是清癯面孔,疏落长须,身着长袍马褂,仪态潇洒,神情悠然,望之若神仙中人。学生见面行礼,他总是拱手作答,甚为谦和,且言语幽默诙谐,令人莞尔。抗战期间,江苏省政府迁至兴化,一天,柳诒徵有事与随从一起入兴化城,岗哨卫兵照例盘问其居住地址,柳诒徵一时想不起来,哨兵斥之离去,柳诒徵窘急之下,手指北门城内建设厅厅长住宅,岗哨始准其随从入城通报,由建设厅厅长亲到北门迎接后方得进城。后江苏省省主席等人向他道歉,柳诒徵却连连夸奖哨兵训练有素,恪守职责,并自嘲说:“这是报应,我当老师时常给学生吃鸭蛋,此次我连吃三个鸭蛋。”说毕大笑。

当年一“新学者”对前辈柳诒徵说:“线装书陈腐不堪,对新社会简直一点没有用处,不如付诸一炬。”柳老回答说:“你这样的提倡,我也非常赞同。但我有一建议,这行动不做则已,要做须做得彻底。否则这儿烧了,他处没有烧,还是起不了大作用,务使全国一致,把所有的线装书统统烧光。且这样还不妥善,因为我国所藏线装书虽然烧掉了,世界各国的图书馆尚有很多珍藏,最好动员他们也如法炮制,烧它个干净。否则外国尚有很多汉学家钻研汉学,倘使他们来华,在经史子集上提出问题,和我们商讨,我们瞠目不知所对,这未免贻笑国际,太难为情了。”说得那“新学者”面红耳赤而去。

抗战胜利后,柳诒徵选聘为江苏省参议员,凡关乎国计民生之事,他总是仗义执言。一次开会时,江苏省省主席及各厅厅长均列席被质询。当时教育厅厅长为一件事指责议员吹毛求疵,柳诒徵当即而起,手指该厅长声色俱厉地斥责说:“你是我在高等师范时的及门学生,何以这样糊涂,不明白民主精神?你须知道议员是代表民众行使神圣的任务,你们不过暂时负一时治权责任,应当小心,敬听代表的意见。没有民主修养就不配列席会议,就不配做民主国家的官吏!”教育厅厅长被训斥得张口结舌,不知所对,全场则掌声不已。

柳诒徵淡泊功名利禄,痛恨官场腐败,誓不做官,以执教著述,清正自守。1942年国民政府成立“礼乐馆”,蒋介石欲借重柳诒徵的德望,让教育部请柳老主持,柳老说:“世风日下,礼崩乐坏。老朽之躯,不堪重负。请另觅能者。”蒋又让柳门弟子陈训慈之兄长陈布雷出面,也被柳诒徵婉言谢绝。

1956年2月,柳诒徽因病逝世,享年76岁。

(摘自《人物传记》)

(1)下列有关传记内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )(5分)

A. 文章的第二段起着不可低估的作用。这一段从内容上,概括柳诒徵的学识、性格和声誉。

B. 文章的第三段从外貌、动作、心理、语言等不同的角度对传主进行了较为全面细致的描写,这就有助于读者了解柳诒徵性格特点。

C. 文章选材典型,譬如第四段所写的传主与“新学者”关于线装书的争论,充分体现了柳诒徵敏锐的思维和雄辩力,以及他的爱国思想。

D. 柳老拒绝了蒋介石让柳诒徵主持“礼乐馆”工作的请求,这说明他淡泊功名利禄,痛恨官场腐败,也是其讽世的具体体现。

E. 文章重点写了柳诒徵“妙语”和“讽世”两个方面,其实,这两个方面不是截然分开的,在“妙语”中有“讽世” 在“讽世”中有“妙语”。

(2)柳诒徵的“妙语”体现在哪些方面?请分条目概述。(6分)

(3)请简要概括柳诒徵的性格特点。(6分)

(4)我们从柳诒徵身上的到了什么样的启示?请联系实际,谈谈你的感受。(8分)

第Ⅱ卷 表达题

四、语言文字运用(18分)

11、下面语段中加点的词语,使用不恰当的一项是(?? ? )

郭德纲最近可谓“背”到极点,不仅深陷“圈地”“打人”风波,连苦心经营的德云社也被迫宣布停业整顿。然而就在人们以为郭德纲的事业恐就此一蹶不振之时,郭德纲团队却展现了其不俗的危机公关能力。事出仅半个多月,郭德纲就大有缓过气来之势,曾一落千丈的公众形象也有了卷土重来的可能。

苦心经营??? B.一蹶不振?? ? C.一落千丈??? D.卷土重来

12.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.今天,敦煌研究院的专家们只得一次一次屈辱地从外国博物馆买取敦煌文献的微缩胶卷,叹息一声,走到放大机前。

B.近年来,中国外交以更加主动、积极和自信的姿态呈现在世界面前,并赢得了国际上的更多支持、理解和信任。

C.其实是牡蛎为了努力排除体内的沙子,分泌液体,将沙子包围起来,进而形成圆润的珍珠。可见生命在奋斗历程中是多么艰苦!

D.豫剧《村官李天成》发表后,引起很大反响。作者写“李天成”,是为展现他富而思源、一心一意建设社会新农村的情怀。

13、依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

文化建设时新农村建设的灵魂。对尚存的乡村传统文化挖掘、保存、并根据新的情势加以改造, 。

①有助于共同体的维护与重建

②不仅能重构农民的意义与价值系统

③而且还能增加村庄社区的黏合能力

④建和与农民现实生活相匹配的乡村新文化

⑤消减他们因社会急剧变迁而产生的“拔根”感

A ③①⑤②④ B ④②⑤③① C ②①③⑤④ D ①⑤③④②

14.在文中横线处填上合适的关联词使整句文意畅通。(4分)

写一本小说不容易,读一本小说就更不容易。读小说,第一能教我们受益的,便是小说的文字。世界上 ① 也有文字不甚好的小说, ② 一般来说,好的小说大多数是有好的文字的。 ③ 我们读小说时,不应只注意它的内容, ④ 须学习它的文字。看它怎么以最少的文字,形容出复杂的心态和物态来;看它怎样用最恰当的文字,把人情物态一下子形容出来,活生生地展现在我们面前。

答:① ;② ;③ ;④

15、仔细观察下面这幅漫画,请按要求回答问题。(5分)

(1)用简明的语言说明画面的内容。(60字左右)(3分)

________________________________________________________________________

(2)结合漫画进行合理想象,以“文化生活”那只桶的口吻拟写一句话。(不超过10个字)(2分)

________________________________________________________________________

五、作文(60分)

16、阅读下面的文字,根据要求作文

季羡林先生是当代著名的思想家和文学家。有一次,季羡林做客央视“百家讲坛”,当主持人请教他,青年人如何才能拥有丰厚的文化积淀和美德修养时,季羡林先生回答说:“在这个问题上,我不知道是否有捷径可走。以我之见,学会聆听当是最好的选择”听了季羡林先生的话,在场的人无不鼓掌称叹 。

读了上面的材料,你有何感想呢?请以“聆听的魅力”为题,写一篇不少于800字的文章。

同课章节目录