统编版五年级下册第七单元 习作: 中国的世界文化遗产 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版五年级下册第七单元 习作: 中国的世界文化遗产 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-22 21:39:56 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

中国的世界文化遗产

这个单元,我们跟随作者的脚步走近闻名遐迩的威尼斯、荷兰、金字塔,开启了一次别样的文化之旅。这节课,我们将继续我们的文化之旅,去了解中国的世界文化遗产。中国有哪些世界文化遗产呢?

课堂交流

我国的世界文化遗产凝结着我们祖先的智慧和汗水。它们是经联合国教科文组织审核认定进入《世界遗产名录》的具有突出的重要性和普遍价值的文化遗产,被称为“世界文化遗产”。

了解中国的世界文化遗产

万里长城

北京故宫

秦始皇陵兵马俑

大足石刻

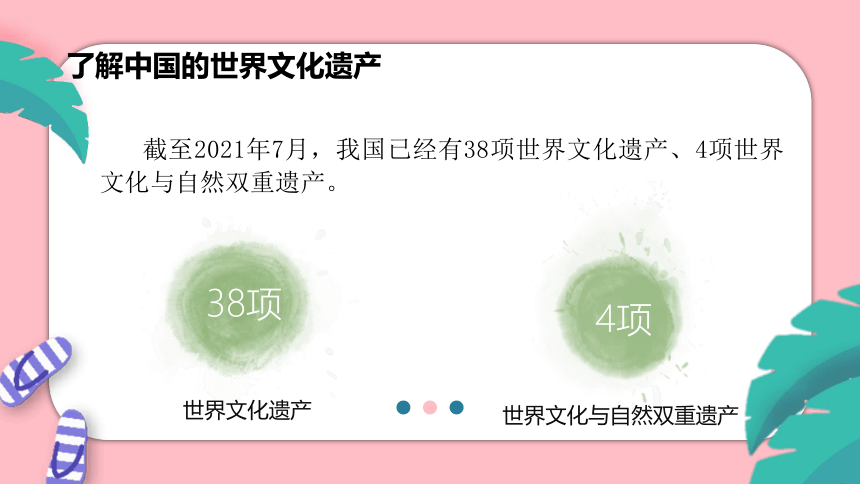

38项

4项

世界文化遗产

世界文化与自然双重遗产

截至2021年7月,我国已经有38项世界文化遗产、4项世界文化与自然双重遗产。

了解中国的世界文化遗产

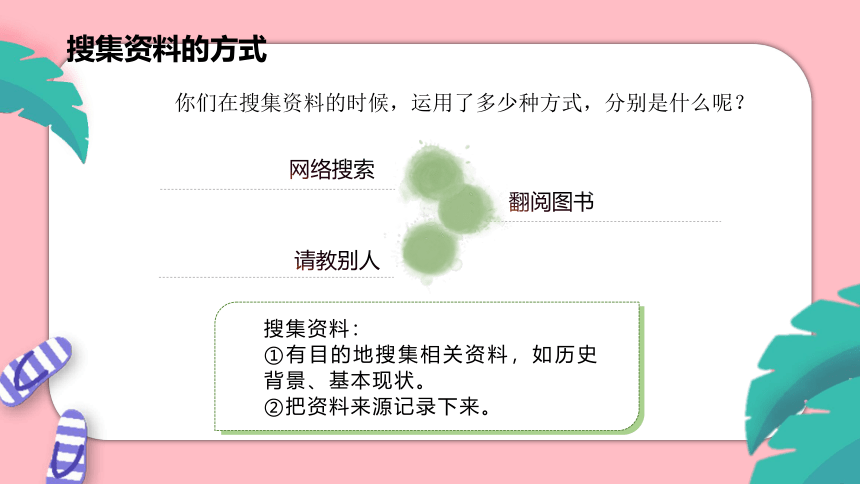

网络搜索

请教别人

翻阅图书

搜集资料的方式

你们在搜集资料的时候,运用了多少种方式,分别是什么呢?

搜集资料:

①有目的地搜集相关资料,如历史背景、基本现状。

②把资料来源记录下来。

小组分享要求:

1.交换资料,相互阅读。

2.对照要求,互相评价。

分享搜集到的资料

整理资料

①根据要介绍的内容分类整理资料,如描绘外观和结构的,记录历史变化的,讲述相关故事的。

②筛选资料,剔除无关信息。如果资料不够完善,可以继续搜集、补充。

看看长城的资料

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

长城的城墙是这一防御工程中的主体部分。它建于高山峻岭或平原险阻之处,根据地形和防御功能的需要而修建,凡在平原或要隘之处修筑得十分高大坚固,而在高山险处则较为低矮狭窄,以节约人力和费用,甚至一些最为陡峻无法修筑的地方便采取了“山险墙”和“劈山墙”的办法,在居庸关、八达岭和河北、山西、甘肃等地区的长城城墙,一般平均高约七八米,底部厚约六七米,墙顶宽约四五米。在城墙顶上,内侧设女墙,高一米余,以防巡逻士兵跌落,外侧一面设垛口,高两米左右,垛口的上部设有瞭望口,下部有射洞和礌石孔,以观看敌情和射击、推下礌石。有的重要城墙顶上,还建有层层障墙,以抵抗万一登上城墙的敌人。到了明代中期,抗倭名将戚继光调任蓟镇总兵时,对长城的防御工事进行了重大的改进,在城墙顶上设置了敌楼或敌台,使长城的防御功能得到了极大的加强。

1

3

长城修筑的历史可上溯到公元前9世纪的西周时期,周王朝为了防御北方游牧民族俨狁的袭击,曾筑连续排列的城堡“列城”以作防御。到了公元前七八世纪,春秋战国时期列国诸侯为了争霸,互相防守,根据各自的防守需要,在自己的边境上修筑起长城,最早建筑的是公元前7世纪的楚长城,其后齐、韩、魏、赵、燕、秦、中山等大小诸侯国家都相继修筑长城以自卫。这时长城的特点是东、南、西、北方向各不相同,长度较短、从几百千米到两千千米不等。为了与后来秦始皇所修的万里长城区别,史家称之为“先秦长城”。

2

自秦汉至明清,长城沿线的许多关口成为农、牧两大经济、文化系统民族交易的场所或中心,有的逐渐发展成为长城沿线的重要城镇。长城既保证了农业经济、文化与畜牧业经济、文化的正常发展,又为二者的交流和相互补充提供了场所和方便;又起着调解两种经济,使农、牧业经济朝着主辅相互配合的方向发展的重要作用。因此,长城不仅曾起过将两种经济、文化分割开来的作用,还曾担负着将两种经济、文化紧紧系在一起的重任。

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程。自公元前七八世纪开始,长城延续不断修筑了2 000多年,分布于中国北部和中部的广大土地上,被称之为“上下两千多年,纵横十万余里”。如此浩大的工程不仅在中国就是在世界上,也是绝无仅有的,因而在几百年前就与罗马斗兽场、比萨斜塔等列为世界中古七大奇迹之一。

长城关口有:嘉峪关、山海关、居庸关、玉门关、井陉关、娘子关、雁门关、偏头关、平型关、古北口、喜峰口、榆林塞、黄崖关、瓦桥关、虎山长城、鸦鹘关、牛庄城、分水关、宁远城、阳关、平定堡城、清阳关、新安关、镇远关、锦州城、马水口、倒马关、九门口、老龙头、董家口、刘家口、马兰关、新开口、插箭岭关、金山岭、独石口、张家口、马市口、羊房堡关、水口关、紫荆关、宣化城、三屯营、三道关、大毛山关、义院口、界岭口、重峪口、徐流口、冷口关、白洋峪关、青山关、铁门关、潘家口、龙井关、洪山口、上关、常峪口、狼窝沟口、新河口、白石口关、浮图峪关、乌龙沟关、飞狐口、寡妇楼、司马台、慕田峪关、沿河城、将军关、白马关、鹿皮关、河防口、莲花池关、黄花城关、撞道口关、九孔楼、四海冶口、居延塞故城、鸡鹿塞、高阙塞、大同城、杀虎口、威鲁堡口、金锁关、黄泽关、黄榆关、北楼口、宁武关、利民堡口、得胜口、镇宏堡口、平远堡、新平堡口、保平堡口、桦门堡、瓦窑口堡、镇宁堡口、镇口堡、守口堡口、镇边堡、镇川堡、宏赐堡口、镇羌堡口、拒墙堡口、拒门堡口、助马堡口、破鲁堡口、保安堡口、宁鲁堡口、破虎堡口、残虎堡口、马堡口、云石堡口、少家堡口、大河堡口、败虎堡口、迎恩堡口、阻虎堡口、将军会堡、丫角山、老营堡、红门口、老牛湾堡、阳方口、白草关口、广武城、北楼口、狼牙口、龙泉关、固关、鹤度岭口、马岭关、支锅岭口、峻极关、吴旗秦长城等。

4

5

6

看看长城的资料

整理资料

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

长城的城墙是这一防御工程中的主体部分。它建于高山峻岭或平原险阻之处,根据地形和防御功能的需要而修建,凡在平原或要隘之处修筑得十分高大坚固,而在高山险处则较为低矮狭窄,以节约人力和费用,甚至一些最为陡峻无法修筑的地方便采取了“山险墙”和“劈山墙”的办法,在居庸关、八达岭和河北、山西、甘肃等地区的长城城墙,一般平均高约七八米,底部厚约六七米,墙顶宽约四五米。在城墙顶上,内侧设女墙,高一米余,以防巡逻士兵跌落,外侧一面设垛口,高两米左右,垛口的上部设有瞭望口,下部有射洞和礌石孔,以观看敌情和射击、推下礌石。有的重要城墙顶上,还建有层层障墙,以抵抗万一登上城墙的敌人。到了明代中期,抗倭名将戚继光调任蓟镇总兵时,对长城的防御工事进行了重大的改进,在城墙顶上设置了敌楼或敌台,使长城的防御功能得到了极大的加强。

长城修筑的历史可上溯到公元前9世纪的西周时期,周王朝为了防御北方游牧民族俨狁的袭击,曾筑连续排列的城堡“列城”以作防御。到了公元前七八世纪,春秋战国时期列国诸侯为了争霸,互相防守,根据各自的防守需要,在自己的边境上修筑起长城,最早建筑的是公元前7世纪的楚长城,其后齐、韩、魏、赵、燕、秦、中山等大小诸侯国家都相继修筑长城以自卫。这时长城的特点是东、南、西、北方向各不相同,长度较短、从几百千米到两千千米不等。为了与后来秦始皇所修的万里长城区别,史家称之为“先秦长城”。

请同学们帮老师整理一下资料吧。

长城的结构

历史背景

1

2

3

自秦汉至明清,长城沿线的许多关口成为农、牧两大经济、文化系统民族交易的场所或中心,有的逐渐发展成为长城沿线的重要城镇。长城既保证了农业经济、文化与畜牧业经济、文化的正常发展,又为二者的交流和相互补充提供了场所和方便;又起着调解两种经济,使农、牧业经济朝着主辅相互配合的方向发展的重要作用。因此,长城不仅曾起过将两种经济、文化分割开来的作用,还曾担负着将两种经济、文化紧紧系在一起的重任。

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程。自公元前七八世纪开始,长城延续不断修筑了2 000多年,分布于中国北部和中部的广大土地上,被称之为“上下两千多年,纵横十万余里”。如此浩大的工程不仅在中国就是在世界上,也是绝无仅有的,因而在几百年前就与罗马斗兽场、比萨斜塔等列为世界中古七大奇迹之一。

长城关口有:嘉峪关、山海关、居庸关、玉门关、井陉关、娘子关、雁门关、偏头关、平型关、古北口、喜峰口、榆林塞、黄崖关、瓦桥关、虎山长城、鸦鹘关、牛庄城、分水关、宁远城、阳关、平定堡城、清阳关、新安关、镇远关、锦州城、马水口、倒马关、九门口、老龙头、董家口、刘家口、马兰关、新开口、插箭岭关、金山岭、独石口、张家口、马市口、羊房堡关、水口关、紫荆关、宣化城、三屯营、三道关、大毛山关、义院口、界岭口、重峪口、徐流口、冷口关、白洋峪关、青山关、铁门关、潘家口、龙井关、洪山口、上关、常峪口、狼窝沟口、新河口、白石口关、浮图峪关、乌龙沟关、飞狐口、寡妇楼、司马台、慕田峪关、沿河城、将军关、白马关、鹿皮关、河防口、莲花池关、黄花城关、撞道口关、九孔楼、四海冶口、居延塞故城、鸡鹿塞、高阙塞、大同城、杀虎口、威鲁堡口、金锁关、黄泽关、黄榆关、北楼口、宁武关、利民堡口、得胜口、镇宏堡口、平远堡、新平堡口、保平堡口、桦门堡、瓦窑口堡、镇宁堡口、镇口堡、守口堡口、镇边堡、镇川堡、宏赐堡口、镇羌堡口、拒墙堡口、拒门堡口、助马堡口、破鲁堡口、保安堡口、宁鲁堡口、破虎堡口、残虎堡口、马堡口、云石堡口、少家堡口、大河堡口、败虎堡口、迎恩堡口、阻虎堡口、将军会堡、丫角山、老营堡、红门口、老牛湾堡、阳方口、白草关口、广武城、北楼口、狼牙口、龙泉关、固关、鹤度岭口、马岭关、支锅岭口、峻极关、吴旗秦长城等。

整理资料

历史背景

与要写的内容没有多大关系,剔除

介绍不够全面,需补充

4

5

6

对搜集到的资料进行分类

世界文化遗产大致可以分为三类:文物、建筑、遗迹。因此,文化遗产的类别不同,介绍的重点也不同。

整理资料时,一要分类,二要筛选。筛选的目的是剔除无关的、不准确的信息。最后要对资料进行补充与完善。

接下来,请同学们用上这些方法,将自己的资料整理一下吧。

方法小结

整理资料后,我们会发现,这次习作的内容已经有了雏形。接下来,就让我们来完善我们的习作提纲吧。

完善习作提纲

我的习作提纲 部分 内容 资料 补充

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

……

明确撰写要求

撰写:

①将整理后的资料用自己的话写下来,也可以引用别人的话,但要注明资料来源。

②可以使用图片、表格等辅助形式。

同学们收集了这么多资料,在完成本次习作时,肯定不能把资料完全照搬过来。在介绍时,我们需要对资料进行处理。其中,最重要的一点,就是要学会用自己的话进行介绍。

用自己的话来介绍

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火、传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

这段资料介绍了烽火台的哪些信息?重点介绍的是什么?

这些陌生、拗口的词语,可不可以换成我们熟悉、易懂的说法呢?请你们试着用自己的话来重新介绍一下吧。

这段资料里的哪些地方读起来感觉很难懂呢?

名称、用途

分享修改成果

烽火台是古时候用于传递军情的一种设施。如果白天有人进攻,那么烽火台就会放出一种烟;如果晚上有人进攻,烽火台则会点燃火把,将信息传递出去。下一个烽火台收到信号,便会用同样的方法把信息传递出去。

这个同学用自己的话把烽火台介绍清楚了吗?有哪些地方值得我们学习呢?

在介绍时,我们要抓住事物的主要特点来介绍,突出主要内容。

你想要给他提什么建议呢?

分享修改成果

烽火台是古时候用来传递信息的军事设施。守台的士兵如果发现有敌人来了,就会点燃烟火将信息传递出去。为了看得清楚,白天就点烟,晚上就点火。在没有电话、网络的古代,人们能想到这样好的办法,将信息快速地传递出去,真让我佩服啊!

想一想:从老师的介绍中,你又获得了哪些新的启示呢?

没有读起来很难懂的词语了。

还写出了自己的感受。

把用途介绍得很清楚。

适当口语化的介绍,读起来很亲切。

介绍的方法:

①抓住特点,突出主要内容。

②适当使用口语化的语言。

③适当融入自己的感受。

除了用自己的话来介绍,我们也可以引用别人的话来介绍,但是要注明资料来源。怎么注明资料来源呢?

注明资料来源

我们经常听到一句话:“不到长城非好汉。”这句话出自毛泽东的 《清平乐·六盘山》……

借助辅助形式

为了把遗产介绍得更清楚,我们还可以用图片或表格等辅助形式。

下面这段资料,你觉得可以用上哪种辅助形式呢?

牛刀小试

城墙修得十分高大和坚固,平均高约七米,底部厚约六米。城墙外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上有方形的瞭望口和射口,供瞭望和射击用。

垛子的样子

瞭望口和射口的样子

图 片

请大家用上课堂上学到的介绍方法,完成本次习作。

期待你们的佳作能够发布在老师的公众号上!

完成习作

写完后,请对照这个评价表,进行自评与修改。

自评习作

评价内容 评价标准 点赞

用自己的话介绍 抓住特点,突出主要内容

适当使用口语化的语言

适当融入自己的感受

引用别人的话介绍 注明了资料来源

运用辅助形式介绍 运用了图片或表格等辅助形式

课后,请大家各自找其他同学交换习作,进行互评,并根据同学的意见,进一步修改、完善自己的习作。

同学互评,完善习作

泱泱华夏,灿烂文化,那些凝聚着我国劳动人民的智慧和汗水的世界文化遗产,经过你们的介绍,更加熠熠生辉。今天的文化之旅到此结束。

再 见

中国的世界文化遗产

这个单元,我们跟随作者的脚步走近闻名遐迩的威尼斯、荷兰、金字塔,开启了一次别样的文化之旅。这节课,我们将继续我们的文化之旅,去了解中国的世界文化遗产。中国有哪些世界文化遗产呢?

课堂交流

我国的世界文化遗产凝结着我们祖先的智慧和汗水。它们是经联合国教科文组织审核认定进入《世界遗产名录》的具有突出的重要性和普遍价值的文化遗产,被称为“世界文化遗产”。

了解中国的世界文化遗产

万里长城

北京故宫

秦始皇陵兵马俑

大足石刻

38项

4项

世界文化遗产

世界文化与自然双重遗产

截至2021年7月,我国已经有38项世界文化遗产、4项世界文化与自然双重遗产。

了解中国的世界文化遗产

网络搜索

请教别人

翻阅图书

搜集资料的方式

你们在搜集资料的时候,运用了多少种方式,分别是什么呢?

搜集资料:

①有目的地搜集相关资料,如历史背景、基本现状。

②把资料来源记录下来。

小组分享要求:

1.交换资料,相互阅读。

2.对照要求,互相评价。

分享搜集到的资料

整理资料

①根据要介绍的内容分类整理资料,如描绘外观和结构的,记录历史变化的,讲述相关故事的。

②筛选资料,剔除无关信息。如果资料不够完善,可以继续搜集、补充。

看看长城的资料

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

长城的城墙是这一防御工程中的主体部分。它建于高山峻岭或平原险阻之处,根据地形和防御功能的需要而修建,凡在平原或要隘之处修筑得十分高大坚固,而在高山险处则较为低矮狭窄,以节约人力和费用,甚至一些最为陡峻无法修筑的地方便采取了“山险墙”和“劈山墙”的办法,在居庸关、八达岭和河北、山西、甘肃等地区的长城城墙,一般平均高约七八米,底部厚约六七米,墙顶宽约四五米。在城墙顶上,内侧设女墙,高一米余,以防巡逻士兵跌落,外侧一面设垛口,高两米左右,垛口的上部设有瞭望口,下部有射洞和礌石孔,以观看敌情和射击、推下礌石。有的重要城墙顶上,还建有层层障墙,以抵抗万一登上城墙的敌人。到了明代中期,抗倭名将戚继光调任蓟镇总兵时,对长城的防御工事进行了重大的改进,在城墙顶上设置了敌楼或敌台,使长城的防御功能得到了极大的加强。

1

3

长城修筑的历史可上溯到公元前9世纪的西周时期,周王朝为了防御北方游牧民族俨狁的袭击,曾筑连续排列的城堡“列城”以作防御。到了公元前七八世纪,春秋战国时期列国诸侯为了争霸,互相防守,根据各自的防守需要,在自己的边境上修筑起长城,最早建筑的是公元前7世纪的楚长城,其后齐、韩、魏、赵、燕、秦、中山等大小诸侯国家都相继修筑长城以自卫。这时长城的特点是东、南、西、北方向各不相同,长度较短、从几百千米到两千千米不等。为了与后来秦始皇所修的万里长城区别,史家称之为“先秦长城”。

2

自秦汉至明清,长城沿线的许多关口成为农、牧两大经济、文化系统民族交易的场所或中心,有的逐渐发展成为长城沿线的重要城镇。长城既保证了农业经济、文化与畜牧业经济、文化的正常发展,又为二者的交流和相互补充提供了场所和方便;又起着调解两种经济,使农、牧业经济朝着主辅相互配合的方向发展的重要作用。因此,长城不仅曾起过将两种经济、文化分割开来的作用,还曾担负着将两种经济、文化紧紧系在一起的重任。

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程。自公元前七八世纪开始,长城延续不断修筑了2 000多年,分布于中国北部和中部的广大土地上,被称之为“上下两千多年,纵横十万余里”。如此浩大的工程不仅在中国就是在世界上,也是绝无仅有的,因而在几百年前就与罗马斗兽场、比萨斜塔等列为世界中古七大奇迹之一。

长城关口有:嘉峪关、山海关、居庸关、玉门关、井陉关、娘子关、雁门关、偏头关、平型关、古北口、喜峰口、榆林塞、黄崖关、瓦桥关、虎山长城、鸦鹘关、牛庄城、分水关、宁远城、阳关、平定堡城、清阳关、新安关、镇远关、锦州城、马水口、倒马关、九门口、老龙头、董家口、刘家口、马兰关、新开口、插箭岭关、金山岭、独石口、张家口、马市口、羊房堡关、水口关、紫荆关、宣化城、三屯营、三道关、大毛山关、义院口、界岭口、重峪口、徐流口、冷口关、白洋峪关、青山关、铁门关、潘家口、龙井关、洪山口、上关、常峪口、狼窝沟口、新河口、白石口关、浮图峪关、乌龙沟关、飞狐口、寡妇楼、司马台、慕田峪关、沿河城、将军关、白马关、鹿皮关、河防口、莲花池关、黄花城关、撞道口关、九孔楼、四海冶口、居延塞故城、鸡鹿塞、高阙塞、大同城、杀虎口、威鲁堡口、金锁关、黄泽关、黄榆关、北楼口、宁武关、利民堡口、得胜口、镇宏堡口、平远堡、新平堡口、保平堡口、桦门堡、瓦窑口堡、镇宁堡口、镇口堡、守口堡口、镇边堡、镇川堡、宏赐堡口、镇羌堡口、拒墙堡口、拒门堡口、助马堡口、破鲁堡口、保安堡口、宁鲁堡口、破虎堡口、残虎堡口、马堡口、云石堡口、少家堡口、大河堡口、败虎堡口、迎恩堡口、阻虎堡口、将军会堡、丫角山、老营堡、红门口、老牛湾堡、阳方口、白草关口、广武城、北楼口、狼牙口、龙泉关、固关、鹤度岭口、马岭关、支锅岭口、峻极关、吴旗秦长城等。

4

5

6

看看长城的资料

整理资料

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

长城的城墙是这一防御工程中的主体部分。它建于高山峻岭或平原险阻之处,根据地形和防御功能的需要而修建,凡在平原或要隘之处修筑得十分高大坚固,而在高山险处则较为低矮狭窄,以节约人力和费用,甚至一些最为陡峻无法修筑的地方便采取了“山险墙”和“劈山墙”的办法,在居庸关、八达岭和河北、山西、甘肃等地区的长城城墙,一般平均高约七八米,底部厚约六七米,墙顶宽约四五米。在城墙顶上,内侧设女墙,高一米余,以防巡逻士兵跌落,外侧一面设垛口,高两米左右,垛口的上部设有瞭望口,下部有射洞和礌石孔,以观看敌情和射击、推下礌石。有的重要城墙顶上,还建有层层障墙,以抵抗万一登上城墙的敌人。到了明代中期,抗倭名将戚继光调任蓟镇总兵时,对长城的防御工事进行了重大的改进,在城墙顶上设置了敌楼或敌台,使长城的防御功能得到了极大的加强。

长城修筑的历史可上溯到公元前9世纪的西周时期,周王朝为了防御北方游牧民族俨狁的袭击,曾筑连续排列的城堡“列城”以作防御。到了公元前七八世纪,春秋战国时期列国诸侯为了争霸,互相防守,根据各自的防守需要,在自己的边境上修筑起长城,最早建筑的是公元前7世纪的楚长城,其后齐、韩、魏、赵、燕、秦、中山等大小诸侯国家都相继修筑长城以自卫。这时长城的特点是东、南、西、北方向各不相同,长度较短、从几百千米到两千千米不等。为了与后来秦始皇所修的万里长城区别,史家称之为“先秦长城”。

请同学们帮老师整理一下资料吧。

长城的结构

历史背景

1

2

3

自秦汉至明清,长城沿线的许多关口成为农、牧两大经济、文化系统民族交易的场所或中心,有的逐渐发展成为长城沿线的重要城镇。长城既保证了农业经济、文化与畜牧业经济、文化的正常发展,又为二者的交流和相互补充提供了场所和方便;又起着调解两种经济,使农、牧业经济朝着主辅相互配合的方向发展的重要作用。因此,长城不仅曾起过将两种经济、文化分割开来的作用,还曾担负着将两种经济、文化紧紧系在一起的重任。

长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程。自公元前七八世纪开始,长城延续不断修筑了2 000多年,分布于中国北部和中部的广大土地上,被称之为“上下两千多年,纵横十万余里”。如此浩大的工程不仅在中国就是在世界上,也是绝无仅有的,因而在几百年前就与罗马斗兽场、比萨斜塔等列为世界中古七大奇迹之一。

长城关口有:嘉峪关、山海关、居庸关、玉门关、井陉关、娘子关、雁门关、偏头关、平型关、古北口、喜峰口、榆林塞、黄崖关、瓦桥关、虎山长城、鸦鹘关、牛庄城、分水关、宁远城、阳关、平定堡城、清阳关、新安关、镇远关、锦州城、马水口、倒马关、九门口、老龙头、董家口、刘家口、马兰关、新开口、插箭岭关、金山岭、独石口、张家口、马市口、羊房堡关、水口关、紫荆关、宣化城、三屯营、三道关、大毛山关、义院口、界岭口、重峪口、徐流口、冷口关、白洋峪关、青山关、铁门关、潘家口、龙井关、洪山口、上关、常峪口、狼窝沟口、新河口、白石口关、浮图峪关、乌龙沟关、飞狐口、寡妇楼、司马台、慕田峪关、沿河城、将军关、白马关、鹿皮关、河防口、莲花池关、黄花城关、撞道口关、九孔楼、四海冶口、居延塞故城、鸡鹿塞、高阙塞、大同城、杀虎口、威鲁堡口、金锁关、黄泽关、黄榆关、北楼口、宁武关、利民堡口、得胜口、镇宏堡口、平远堡、新平堡口、保平堡口、桦门堡、瓦窑口堡、镇宁堡口、镇口堡、守口堡口、镇边堡、镇川堡、宏赐堡口、镇羌堡口、拒墙堡口、拒门堡口、助马堡口、破鲁堡口、保安堡口、宁鲁堡口、破虎堡口、残虎堡口、马堡口、云石堡口、少家堡口、大河堡口、败虎堡口、迎恩堡口、阻虎堡口、将军会堡、丫角山、老营堡、红门口、老牛湾堡、阳方口、白草关口、广武城、北楼口、狼牙口、龙泉关、固关、鹤度岭口、马岭关、支锅岭口、峻极关、吴旗秦长城等。

整理资料

历史背景

与要写的内容没有多大关系,剔除

介绍不够全面,需补充

4

5

6

对搜集到的资料进行分类

世界文化遗产大致可以分为三类:文物、建筑、遗迹。因此,文化遗产的类别不同,介绍的重点也不同。

整理资料时,一要分类,二要筛选。筛选的目的是剔除无关的、不准确的信息。最后要对资料进行补充与完善。

接下来,请同学们用上这些方法,将自己的资料整理一下吧。

方法小结

整理资料后,我们会发现,这次习作的内容已经有了雏形。接下来,就让我们来完善我们的习作提纲吧。

完善习作提纲

我的习作提纲 部分 内容 资料 补充

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

……

明确撰写要求

撰写:

①将整理后的资料用自己的话写下来,也可以引用别人的话,但要注明资料来源。

②可以使用图片、表格等辅助形式。

同学们收集了这么多资料,在完成本次习作时,肯定不能把资料完全照搬过来。在介绍时,我们需要对资料进行处理。其中,最重要的一点,就是要学会用自己的话进行介绍。

用自己的话来介绍

烽火台又称烽燧,俗称烽堠、烟墩,是古时用于点燃烟火、传递重要消息的高台,是古代重要的军事防御设施。烽火台是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。

这段资料介绍了烽火台的哪些信息?重点介绍的是什么?

这些陌生、拗口的词语,可不可以换成我们熟悉、易懂的说法呢?请你们试着用自己的话来重新介绍一下吧。

这段资料里的哪些地方读起来感觉很难懂呢?

名称、用途

分享修改成果

烽火台是古时候用于传递军情的一种设施。如果白天有人进攻,那么烽火台就会放出一种烟;如果晚上有人进攻,烽火台则会点燃火把,将信息传递出去。下一个烽火台收到信号,便会用同样的方法把信息传递出去。

这个同学用自己的话把烽火台介绍清楚了吗?有哪些地方值得我们学习呢?

在介绍时,我们要抓住事物的主要特点来介绍,突出主要内容。

你想要给他提什么建议呢?

分享修改成果

烽火台是古时候用来传递信息的军事设施。守台的士兵如果发现有敌人来了,就会点燃烟火将信息传递出去。为了看得清楚,白天就点烟,晚上就点火。在没有电话、网络的古代,人们能想到这样好的办法,将信息快速地传递出去,真让我佩服啊!

想一想:从老师的介绍中,你又获得了哪些新的启示呢?

没有读起来很难懂的词语了。

还写出了自己的感受。

把用途介绍得很清楚。

适当口语化的介绍,读起来很亲切。

介绍的方法:

①抓住特点,突出主要内容。

②适当使用口语化的语言。

③适当融入自己的感受。

除了用自己的话来介绍,我们也可以引用别人的话来介绍,但是要注明资料来源。怎么注明资料来源呢?

注明资料来源

我们经常听到一句话:“不到长城非好汉。”这句话出自毛泽东的 《清平乐·六盘山》……

借助辅助形式

为了把遗产介绍得更清楚,我们还可以用图片或表格等辅助形式。

下面这段资料,你觉得可以用上哪种辅助形式呢?

牛刀小试

城墙修得十分高大和坚固,平均高约七米,底部厚约六米。城墙外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上有方形的瞭望口和射口,供瞭望和射击用。

垛子的样子

瞭望口和射口的样子

图 片

请大家用上课堂上学到的介绍方法,完成本次习作。

期待你们的佳作能够发布在老师的公众号上!

完成习作

写完后,请对照这个评价表,进行自评与修改。

自评习作

评价内容 评价标准 点赞

用自己的话介绍 抓住特点,突出主要内容

适当使用口语化的语言

适当融入自己的感受

引用别人的话介绍 注明了资料来源

运用辅助形式介绍 运用了图片或表格等辅助形式

课后,请大家各自找其他同学交换习作,进行互评,并根据同学的意见,进一步修改、完善自己的习作。

同学互评,完善习作

泱泱华夏,灿烂文化,那些凝聚着我国劳动人民的智慧和汗水的世界文化遗产,经过你们的介绍,更加熠熠生辉。今天的文化之旅到此结束。

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地