8.3《琵琶行 并序》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.3《琵琶行 并序》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 379.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-24 08:07:14 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

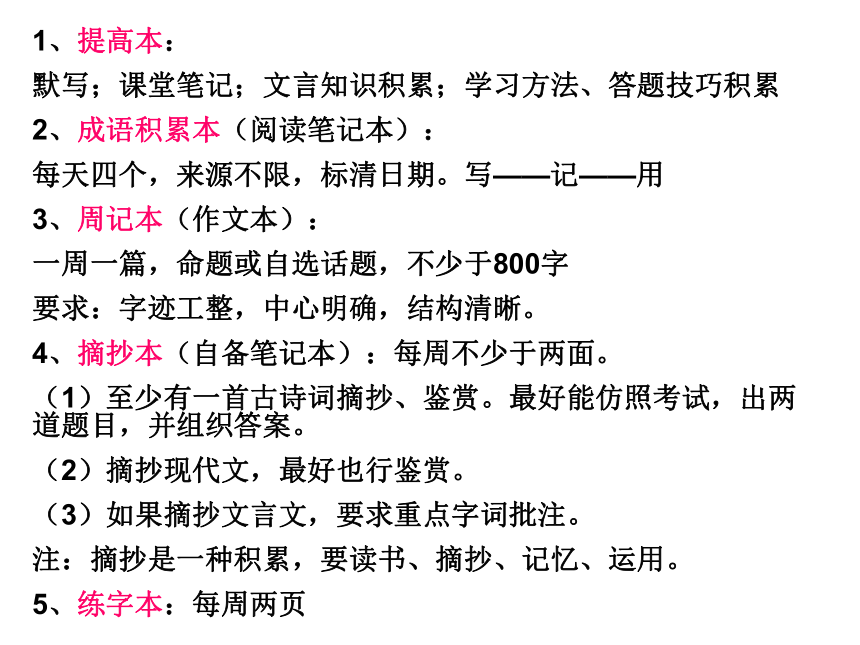

1、提高本:

默写;课堂笔记;文言知识积累;学习方法、答题技巧积累

2、成语积累本(阅读笔记本):

每天四个,来源不限,标清日期。写——记——用

3、周记本(作文本):

一周一篇,命题或自选话题,不少于800字

要求:字迹工整,中心明确,结构清晰。

4、摘抄本(自备笔记本):每周不少于两面。

(1)至少有一首古诗词摘抄、鉴赏。最好能仿照考试,出两道题目,并组织答案。

(2)摘抄现代文,最好也行鉴赏。

(3)如果摘抄文言文,要求重点字词批注。

注:摘抄是一种积累,要读书、摘抄、记忆、运用。

5、练字本:每周两页

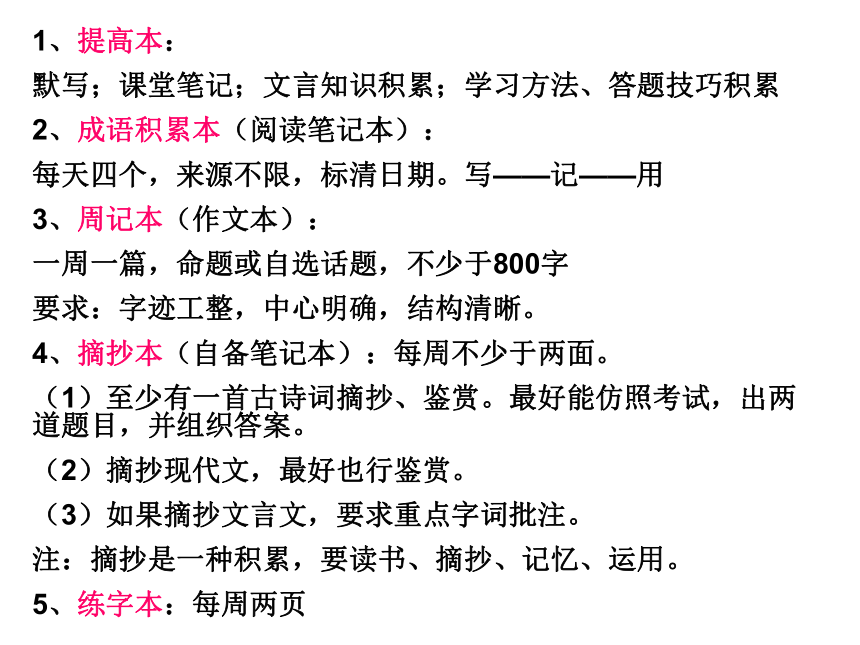

每周一语文早自习前收摘抄本

每周二语文课前收练字本

每周四语文早读前收周记本

每周五语文课前收成语积累本

提高本不定期抽查

高山流水

春秋时期,琴师俞伯牙有一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是 描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。伯牙惊道:“善哉,子之心而与吾心同。”二人遂成知音。钟子期死后,俞伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终身不再弹琴,故有高山流水之曲。一段佳话,成为人们心中对知音的最高渴望。后用“高山流水”比喻知己或知音,也比喻乐曲高妙。

琵琶行

(并序)

诗歌“四读”:

1、读题目

2、读作者

3、读背景

4、读文本

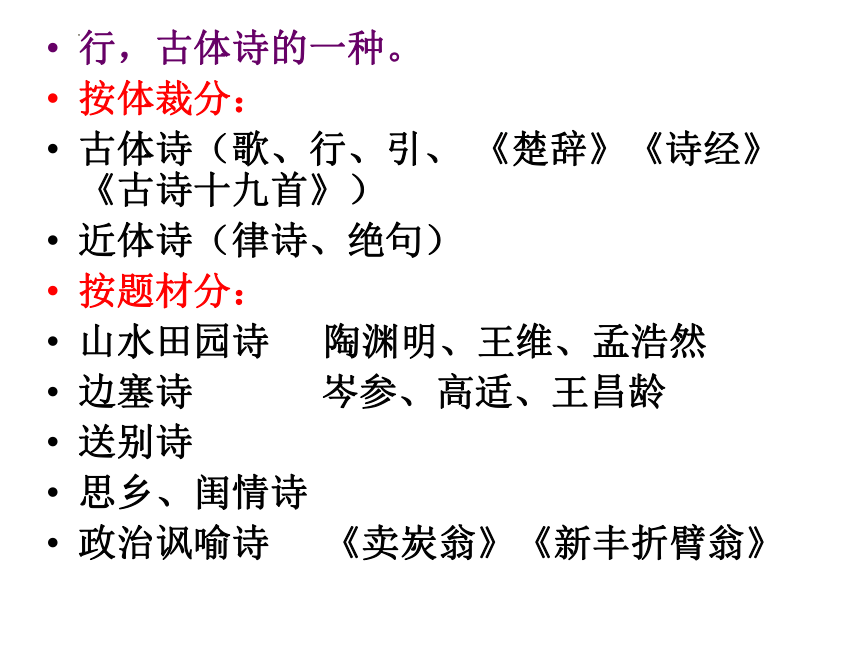

行,古体诗的一种。

按体裁分:

古体诗(歌、行、引、 《楚辞》《诗经》《古诗十九首》)

近体诗(律诗、绝句)

按题材分:

山水田园诗 陶渊明、王维、孟浩然

边塞诗 岑参、高适、王昌龄

送别诗

思乡、闺情诗

政治讽喻诗 《卖炭翁》《新丰折臂翁》

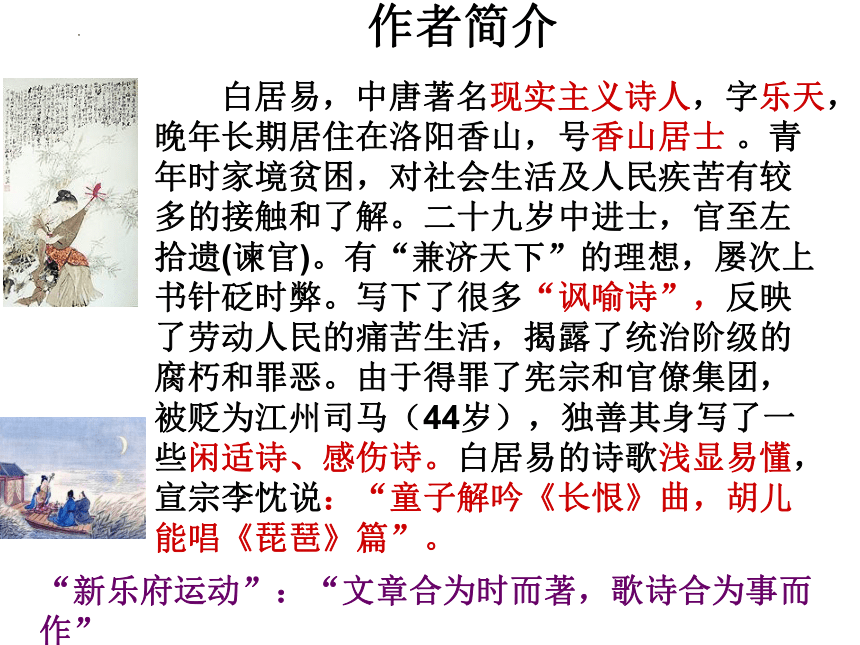

作者简介

白居易,中唐著名现实主义诗人,字乐天,晚年长期居住在洛阳香山,号香山居士 。青年时家境贫困,对社会生活及人民疾苦有较多的接触和了解。二十九岁中进士,官至左拾遗(谏官)。有“兼济天下”的理想,屡次上书针砭时弊。写下了很多“讽喻诗”,反映了劳动人民的痛苦生活,揭露了统治阶级的腐朽和罪恶。由于得罪了宪宗和官僚集团,被贬为江州司马(44岁),独善其身写了一些闲适诗、感伤诗。白居易的诗歌浅显易懂,宣宗李忱说:“童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇”。

“新乐府运动”:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”

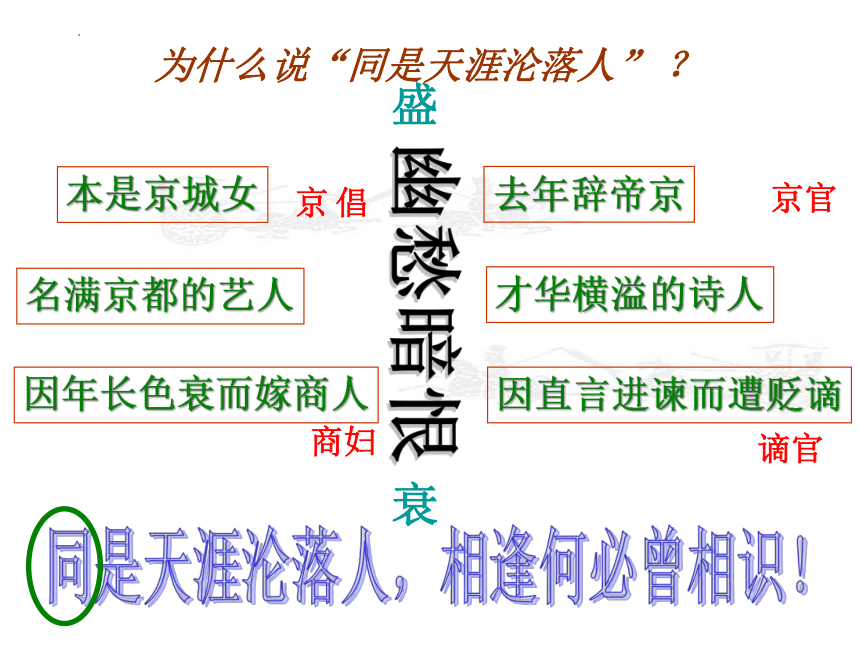

1、找出主旨句,把握作者感情

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识。

为什么说“同是天涯沦落人” ?

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

幽愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

倡京

京官

谪官

商妇

盛

衰

2、文中共有几处音乐描写?请找出这些句子。

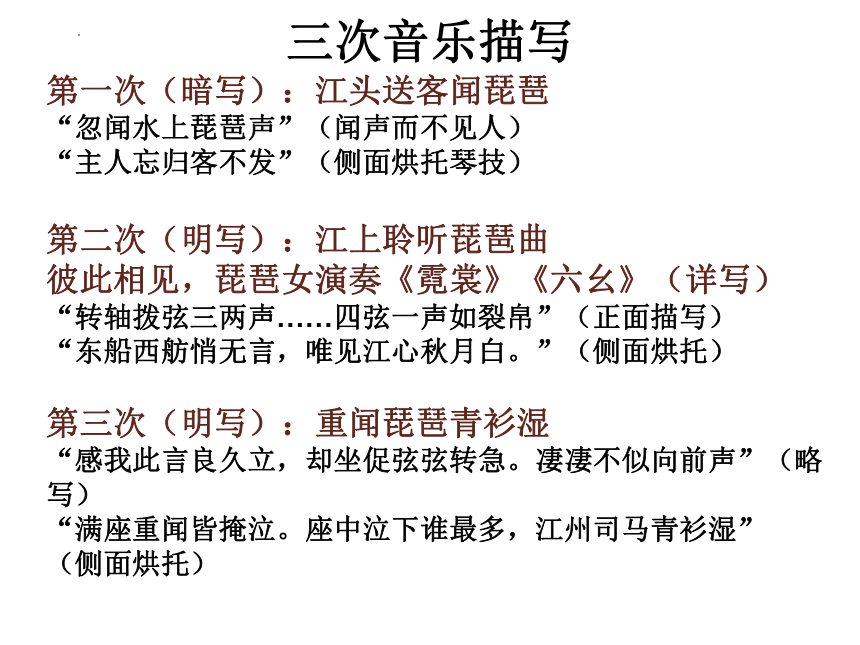

三次音乐描写

第一次(暗写):江头送客闻琵琶

“忽闻水上琵琶声”(闻声而不见人)

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)

第二次(明写):江上聆听琵琶曲

彼此相见,琵琶女演奏《霓裳》《六幺》(详写)

“转轴拨弦三两声……四弦一声如裂帛”(正面描写)

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”(侧面烘托)

第三次(明写):重闻琵琶青衫湿

“感我此言良久立,却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声”(略写)

“满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”

(侧面烘托)

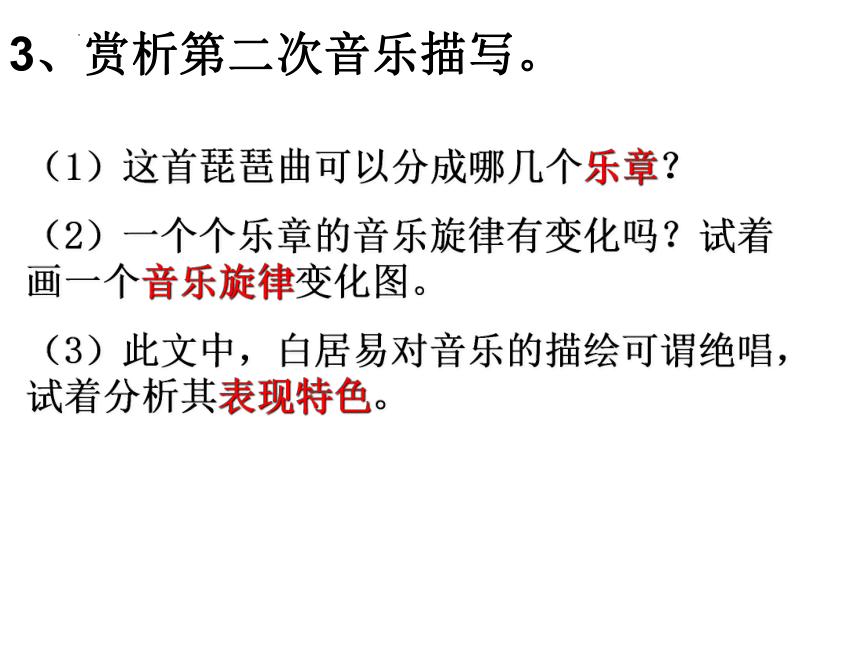

3、赏析第二次音乐描写。

(1)这首琵琶曲可以分成哪几个乐章?

(2)一个个乐章的音乐旋律有变化吗?试着画一个音乐旋律变化图。

(3)此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,试着分析其表现特色。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

2、琵琶女演奏

序曲

第一

乐章

第二

乐章

第三

乐章

曲终

倾诉悲情。

急切愉快。

幽愁暗恨。

激越雄壮。

曲终收拨。

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

间关莺语花底滑

凝绝不通声暂歇

水浆迸 刀枪鸣

四弦一声如裂帛

音乐旋律

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,试着分析其表现特色?

一:大量运用比喻。

二:叠词与拟声词。

三:叙议结合,

妙语点睛。

从古今描写音乐和声音的优秀作品看,描绘的方法有很多:

(1)对乐曲或声音进行比喻时,也可运用通感比喻,喻体不诉诸听觉,而诉诸其他感觉或生活体验。如:苏联歌曲《喀秋莎》“歌声好像明媚的春光”。

(2)对声音的美妙或演奏(演唱)者的动作进行夸张。如:《列子.汤问》 “余音绕梁,三日不绝。”

(3)写倾听者的反应或内心感受,从侧面进行烘托。如《赤壁赋》“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

(4)描写周围环境,从侧面进行烘托。如《琵琶行》“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 ”

4、找出环境描写的诗句,并分析其作用。

(小说中)环境描写的作用

1、交代时间、地点, 揭示社会背景

2、渲染故事气氛,奠定某种基调,

表现作者情感

3、烘托人物形象

4、推动故事情节发展

5、暗示、表现文章主题

(小说中)环境描写的作用

1、交代时间、地点, 揭示社会背景

2、渲染故事气氛,奠定某种基调,

表现作者情感

3、烘托人物形象

4、推动故事情节发展

5、暗示、表现文章主题

诗歌中“环境描写的作用”分析思路:

1、描摹(有感情的翻译);

2、渲染了……气氛;

3、强调了……(内容),表达了……(感情)

(套用环境描写的5个作用)

4、采用了……手法

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

描绘了一幅萧瑟的清秋景象,渲染悲凉气氛,表达诗人凄凉悲惨的心情,为全诗奠定悲伤的基调。

试分析文中另外五处环境描写的作用

音乐描写训练

1、请用用文字来描写徐洋的《雅鲁藏布大峡谷》

全场观众立时安静下来,他们被这极富感染力的歌声吸引了,单单一个“深”字,竟被她唱得如泥牛入海,水泡连连却不知所终;单单一个“高”字,竟被她唱得如银针抛入云霄,渐出视野却久久不见落下,单单一个“险”字,竟被她唱得如履薄冰,不敢久住却又寸步难行;单单一个“长”字竟被她唱得如丝如缕,千回百转却又一泻千里。峡谷全貌,尽现脑海。

明湖居听书(节选)

停了数分钟时,帘子里面出来一个姑娘,约有十六七岁,长长鸭蛋脸儿,梳了一个抓髻,戴了一副银耳环,穿了一件蓝布外褂儿,一条蓝布裤子,都是黑布镶滚的。虽是粗布衣裳,到十分洁净。来到半桌后面右手椅子上坐下。那弹弦子的便取了弦子,铮铮鏦鏦(cōng)弹起。这姑娘便立起身来,左手取了梨花简,夹在指头缝里,便丁了当当地敲,与那弦子声音相应;右手持了鼓捶子,凝神听那弦子的节奏。忽羯鼓一声,歌喉遽【jù】发,字字清脆,声声宛转,如新莺出谷,乳燕归巢,每句七字,每段数十句,或缓或急,忽高忽低;其中转腔换调之处,百变不穷,觉一切歌曲腔调俱出其下,以为观止矣。

旁坐有两人,其一人低声问那人道:“此想必是白妞了罢?”其一人道:“不是。这人叫黑妞,是白妞的妹子。她的调门儿都是白妞教的,若比白妞,还不晓得差多远呢!她的好处人说得出,白妞的好处人说不出;她的好处人学的到,白妞的好处人学不到。你想,这几年来,好顽耍的谁不学她们的调儿呢?就是窑子里的姑娘,也人人都学。只是顶多有一两句到黑妞的地步。若白妞的好处,从没有一个人能及她十分里的一分的。”说着的时候,黑妞早唱完,后面去了。这时满园子里的人,谈心的谈心,说笑的说笑。卖瓜子、落花生、山里红、核桃仁的,高声喊叫着卖,满园子里听来都是人声。

正在热闹哄哄的时节,只见那后台里,又出来了一位姑娘,年纪约十八九岁,装束与前一个毫无分别,瓜子脸儿,白净面皮,相貌不过中人以上之姿,只觉得秀而不媚,清而不寒,半低着头出来,立在半桌后面,把梨花简了当了几声,煞是奇怪:只是两片顽铁,到他手里,便有了五音十二律以的。又将鼓捶子轻轻地点了两下,方抬起头来,向台下一盼。那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银,左右一顾一看,连那坐在远远墙角子里的人,都觉得王小玉看见我了;那坐得近的,更不必说。就这一眼,满园子里便鸦雀无声,比皇帝出来还要静悄得多呢,连一根针跌在地下都听得见响!

王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折。几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在做来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。顷刻之间,周匝数遍。。

从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。

停了一会,闹声稍定,只听那台下正座上,有一个少年人,不到三十岁光景,是湖南口音,说道:“当年读书,见古人形容歌声的好处,有那‘余音绕梁,三日不绝’的话,我总不懂。空中设想,余音怎样会得绕梁呢?又怎会三日不绝呢?及至听了小玉先生说书,才知古人措辞之妙。每次听他说书之后,总有好几天耳朵里无非都是他的书,无论做什么事,总不入神,反觉得‘三日不绝’,这‘三日’二字下得太少,还是孔子‘三月不知肉味’,‘三月’二字形容得透彻些!”旁边人都说道:“梦湘先生论得好极了!‘于我心有戚戚焉’!”

比较阅读《琵琶行》与《明湖居听书》

形式:

诗歌(古体诗) 小说

内容:

琵琶声 说书声

手法:

1.正面描写

2.侧面烘托

3.比喻

1、提高本:

默写;课堂笔记;文言知识积累;学习方法、答题技巧积累

2、成语积累本(阅读笔记本):

每天四个,来源不限,标清日期。写——记——用

3、周记本(作文本):

一周一篇,命题或自选话题,不少于800字

要求:字迹工整,中心明确,结构清晰。

4、摘抄本(自备笔记本):每周不少于两面。

(1)至少有一首古诗词摘抄、鉴赏。最好能仿照考试,出两道题目,并组织答案。

(2)摘抄现代文,最好也行鉴赏。

(3)如果摘抄文言文,要求重点字词批注。

注:摘抄是一种积累,要读书、摘抄、记忆、运用。

5、练字本:每周两页

每周一语文早自习前收摘抄本

每周二语文课前收练字本

每周四语文早读前收周记本

每周五语文课前收成语积累本

提高本不定期抽查

高山流水

春秋时期,琴师俞伯牙有一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是 描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。伯牙惊道:“善哉,子之心而与吾心同。”二人遂成知音。钟子期死后,俞伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终身不再弹琴,故有高山流水之曲。一段佳话,成为人们心中对知音的最高渴望。后用“高山流水”比喻知己或知音,也比喻乐曲高妙。

琵琶行

(并序)

诗歌“四读”:

1、读题目

2、读作者

3、读背景

4、读文本

行,古体诗的一种。

按体裁分:

古体诗(歌、行、引、 《楚辞》《诗经》《古诗十九首》)

近体诗(律诗、绝句)

按题材分:

山水田园诗 陶渊明、王维、孟浩然

边塞诗 岑参、高适、王昌龄

送别诗

思乡、闺情诗

政治讽喻诗 《卖炭翁》《新丰折臂翁》

作者简介

白居易,中唐著名现实主义诗人,字乐天,晚年长期居住在洛阳香山,号香山居士 。青年时家境贫困,对社会生活及人民疾苦有较多的接触和了解。二十九岁中进士,官至左拾遗(谏官)。有“兼济天下”的理想,屡次上书针砭时弊。写下了很多“讽喻诗”,反映了劳动人民的痛苦生活,揭露了统治阶级的腐朽和罪恶。由于得罪了宪宗和官僚集团,被贬为江州司马(44岁),独善其身写了一些闲适诗、感伤诗。白居易的诗歌浅显易懂,宣宗李忱说:“童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇”。

“新乐府运动”:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”

1、找出主旨句,把握作者感情

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识。

为什么说“同是天涯沦落人” ?

被贬江洲

病卧浔阳

本是京城女

去年辞帝京

名满京都的艺人

才华横溢的诗人

因年长色衰而嫁商人

因直言进谏而遭贬谪

幽愁暗恨

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

倡京

京官

谪官

商妇

盛

衰

2、文中共有几处音乐描写?请找出这些句子。

三次音乐描写

第一次(暗写):江头送客闻琵琶

“忽闻水上琵琶声”(闻声而不见人)

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)

第二次(明写):江上聆听琵琶曲

彼此相见,琵琶女演奏《霓裳》《六幺》(详写)

“转轴拨弦三两声……四弦一声如裂帛”(正面描写)

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”(侧面烘托)

第三次(明写):重闻琵琶青衫湿

“感我此言良久立,却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声”(略写)

“满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”

(侧面烘托)

3、赏析第二次音乐描写。

(1)这首琵琶曲可以分成哪几个乐章?

(2)一个个乐章的音乐旋律有变化吗?试着画一个音乐旋律变化图。

(3)此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,试着分析其表现特色。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

2、琵琶女演奏

序曲

第一

乐章

第二

乐章

第三

乐章

曲终

倾诉悲情。

急切愉快。

幽愁暗恨。

激越雄壮。

曲终收拨。

大弦嘈嘈如急雨

小弦切切如私语

间关莺语花底滑

凝绝不通声暂歇

水浆迸 刀枪鸣

四弦一声如裂帛

音乐旋律

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,试着分析其表现特色?

一:大量运用比喻。

二:叠词与拟声词。

三:叙议结合,

妙语点睛。

从古今描写音乐和声音的优秀作品看,描绘的方法有很多:

(1)对乐曲或声音进行比喻时,也可运用通感比喻,喻体不诉诸听觉,而诉诸其他感觉或生活体验。如:苏联歌曲《喀秋莎》“歌声好像明媚的春光”。

(2)对声音的美妙或演奏(演唱)者的动作进行夸张。如:《列子.汤问》 “余音绕梁,三日不绝。”

(3)写倾听者的反应或内心感受,从侧面进行烘托。如《赤壁赋》“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

(4)描写周围环境,从侧面进行烘托。如《琵琶行》“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 ”

4、找出环境描写的诗句,并分析其作用。

(小说中)环境描写的作用

1、交代时间、地点, 揭示社会背景

2、渲染故事气氛,奠定某种基调,

表现作者情感

3、烘托人物形象

4、推动故事情节发展

5、暗示、表现文章主题

(小说中)环境描写的作用

1、交代时间、地点, 揭示社会背景

2、渲染故事气氛,奠定某种基调,

表现作者情感

3、烘托人物形象

4、推动故事情节发展

5、暗示、表现文章主题

诗歌中“环境描写的作用”分析思路:

1、描摹(有感情的翻译);

2、渲染了……气氛;

3、强调了……(内容),表达了……(感情)

(套用环境描写的5个作用)

4、采用了……手法

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

描绘了一幅萧瑟的清秋景象,渲染悲凉气氛,表达诗人凄凉悲惨的心情,为全诗奠定悲伤的基调。

试分析文中另外五处环境描写的作用

音乐描写训练

1、请用用文字来描写徐洋的《雅鲁藏布大峡谷》

全场观众立时安静下来,他们被这极富感染力的歌声吸引了,单单一个“深”字,竟被她唱得如泥牛入海,水泡连连却不知所终;单单一个“高”字,竟被她唱得如银针抛入云霄,渐出视野却久久不见落下,单单一个“险”字,竟被她唱得如履薄冰,不敢久住却又寸步难行;单单一个“长”字竟被她唱得如丝如缕,千回百转却又一泻千里。峡谷全貌,尽现脑海。

明湖居听书(节选)

停了数分钟时,帘子里面出来一个姑娘,约有十六七岁,长长鸭蛋脸儿,梳了一个抓髻,戴了一副银耳环,穿了一件蓝布外褂儿,一条蓝布裤子,都是黑布镶滚的。虽是粗布衣裳,到十分洁净。来到半桌后面右手椅子上坐下。那弹弦子的便取了弦子,铮铮鏦鏦(cōng)弹起。这姑娘便立起身来,左手取了梨花简,夹在指头缝里,便丁了当当地敲,与那弦子声音相应;右手持了鼓捶子,凝神听那弦子的节奏。忽羯鼓一声,歌喉遽【jù】发,字字清脆,声声宛转,如新莺出谷,乳燕归巢,每句七字,每段数十句,或缓或急,忽高忽低;其中转腔换调之处,百变不穷,觉一切歌曲腔调俱出其下,以为观止矣。

旁坐有两人,其一人低声问那人道:“此想必是白妞了罢?”其一人道:“不是。这人叫黑妞,是白妞的妹子。她的调门儿都是白妞教的,若比白妞,还不晓得差多远呢!她的好处人说得出,白妞的好处人说不出;她的好处人学的到,白妞的好处人学不到。你想,这几年来,好顽耍的谁不学她们的调儿呢?就是窑子里的姑娘,也人人都学。只是顶多有一两句到黑妞的地步。若白妞的好处,从没有一个人能及她十分里的一分的。”说着的时候,黑妞早唱完,后面去了。这时满园子里的人,谈心的谈心,说笑的说笑。卖瓜子、落花生、山里红、核桃仁的,高声喊叫着卖,满园子里听来都是人声。

正在热闹哄哄的时节,只见那后台里,又出来了一位姑娘,年纪约十八九岁,装束与前一个毫无分别,瓜子脸儿,白净面皮,相貌不过中人以上之姿,只觉得秀而不媚,清而不寒,半低着头出来,立在半桌后面,把梨花简了当了几声,煞是奇怪:只是两片顽铁,到他手里,便有了五音十二律以的。又将鼓捶子轻轻地点了两下,方抬起头来,向台下一盼。那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银,左右一顾一看,连那坐在远远墙角子里的人,都觉得王小玉看见我了;那坐得近的,更不必说。就这一眼,满园子里便鸦雀无声,比皇帝出来还要静悄得多呢,连一根针跌在地下都听得见响!

王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折。几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在做来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。顷刻之间,周匝数遍。。

从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。

停了一会,闹声稍定,只听那台下正座上,有一个少年人,不到三十岁光景,是湖南口音,说道:“当年读书,见古人形容歌声的好处,有那‘余音绕梁,三日不绝’的话,我总不懂。空中设想,余音怎样会得绕梁呢?又怎会三日不绝呢?及至听了小玉先生说书,才知古人措辞之妙。每次听他说书之后,总有好几天耳朵里无非都是他的书,无论做什么事,总不入神,反觉得‘三日不绝’,这‘三日’二字下得太少,还是孔子‘三月不知肉味’,‘三月’二字形容得透彻些!”旁边人都说道:“梦湘先生论得好极了!‘于我心有戚戚焉’!”

比较阅读《琵琶行》与《明湖居听书》

形式:

诗歌(古体诗) 小说

内容:

琵琶声 说书声

手法:

1.正面描写

2.侧面烘托

3.比喻

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读