15《我与地坛(节选)》课件(共51张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛(节选)》课件(共51张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-24 08:24:09 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

我与地坛

史铁生

我的职业是生病,业余写作

史铁生

我的第一位堂兄出生时,有位粗通阴阳的亲戚算得这一年五行缺铁,所以史家这一辈男性的名中都跟着有了一个铁字。堂兄弟们现在都活得健康,唯我七病八歪终于还是缺铁,每日口服针注,勉强保持住铁的入耗平衡。好在“铁”之后父母为我选择了“生”字,当初一定也未经意,现在看看倒像是我屡病不死的保佑。

-------《病隙碎笔》

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它,不是不断的去看这些文字,而是借助这些踌躇的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与大向。

-------史铁生

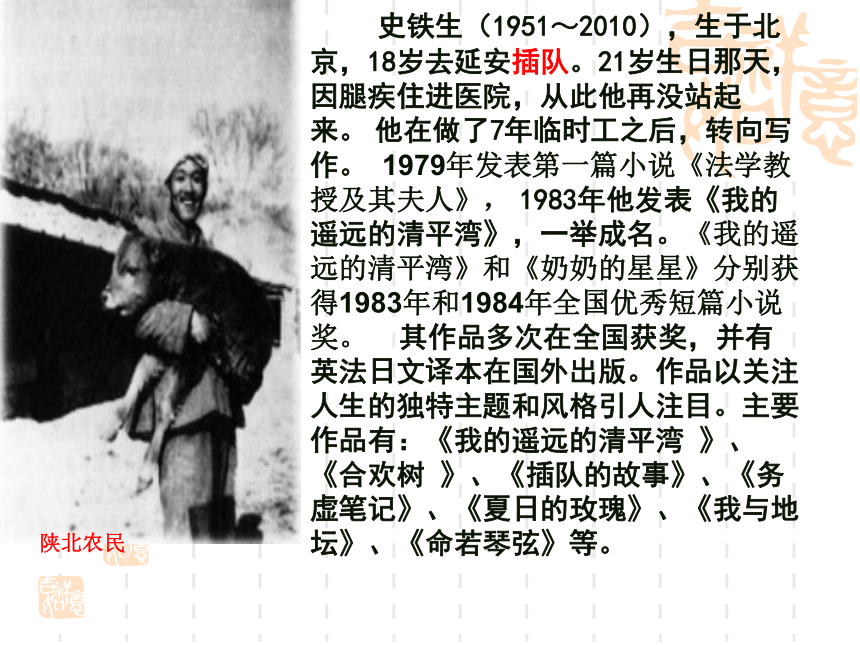

史铁生(1951~2010),生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 他在做了7年临时工之后,转向写作。 1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》, 1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。 其作品多次在全国获奖,并有英法日文译本在国外出版。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。主要作品有:《我的遥远的清平湾 》、《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《夏日的玫瑰》、《我与地坛》、《命若琴弦》等。

陕北农民

在1978年邓小平曾说:

“国家花了三百个亿,买了三个不满意。知青不满意,家长不满意,农民也不满意。”

一、预习

第一遍:编写序号、解决字词

第二遍:把握叙述对象以及我与地坛的关系

第三遍:研究我为什么要来地坛

第四遍:分析两部分的侧重点概括主要内容

第五遍:研究我对生命的认识及景物描写

第六遍:研究母亲形象及我的忏悔

注音,写字

坍圮( )( ) 熨帖( ) 宿命( )

亘古不变( ) 隽永( ) 倔强( )

嘈杂( ) 假期( ) 玉砌雕栏( )

独处( ) 捋胡须( ) 焦灼( )

荒芜( ) 剥蚀( ) tuí墙()

kè守( ) 教huì( ) cù然( )

坍圮(tānp ) 熨帖(yù) 宿命(sù)

亘古不变(gèn) 隽永(juàn) 倔强(jué)

嘈杂(cáo) 假期(jià) 玉砌雕栏(qì)

独处(chǔ) 捋胡须(1uō) 焦灼(zhuó) 荒芜(wú) 剥蚀(bō) tuí墙(颓)

kè守(恪) 教 huì(诲) cù然(猝)

易错的字词

坐落 安详

挨近āi 难挨ái(难捱)

柏树 bǎi 黄柏bò 柏林 bó

坚韧 :坚固有韧性 (形容物体)

坚忍:(在艰苦困难的情况下)坚持而不动摇

艰苦:艰难困苦(形容生活条件)

坚苦:坚忍刻苦(形容性格)

第一部分

珍爱生命

感悟生命

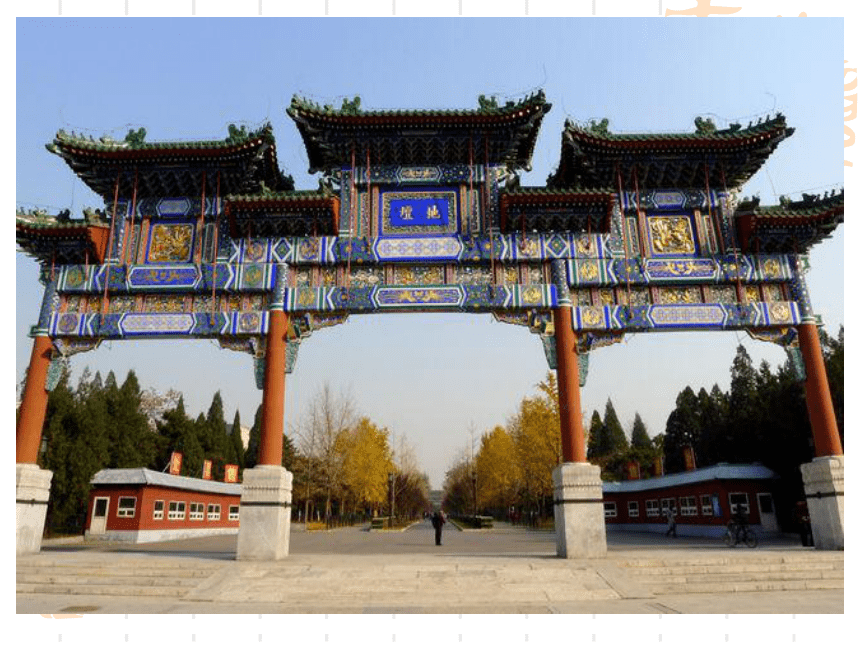

探究一:我与地坛是什么关系

密不可分 :我是地坛的常客

地坛是我的寄托

寄托:1、精神上的安慰和启示

2、本文借地坛表达情怀

哪些语句体现了我与地坛的密切关系

1、地坛离我家很近。我家离地坛很近。

2、我觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

3、在人口密集的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝苦心的安排。

4、那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

两句话,核心都在“近”,既有地理上的“近”,更有心理上的“近”。前者以“地坛”为主体,后者以“我家”为主体,主体变换,强调了二者密不可分的联系

找不到工作,找不到去路的绝望的世界

让心灵宁静,找回人生出路的世界

哪些语句体现了我是地坛的常客

1、这时候,想必是我该来了

2、自从那个下午我无意中进了这园子,就再也没长久地离开过它。

3、所以,十五年了,我还是总得到那古园里去……所以我常常要到那园子里去。

4、我便又不能在家里呆了,又整天整天独自跑到地坛里去(选文二)

同一个地方,使用园子、古园、地坛三个不同称呼,有何作用?

口语,显得亲切,体现了感情上的亲近

书面语,显得庄重,并且“古”字突出了沧桑感,表现了作者凝重的心情

正式名称,庄重肃穆,与母亲亡故后沉郁的心情相吻合

我常来地坛是什么原因

1、逃避

2、想关于死的事

3、思考“怎样活的问题”

4、排遣母亡的“沉郁和哀怨” (选文二)

5、想“母亲盼望我找到的那条路究竟是什么” (选文二)

总之:寻找精神寄托

探究二:景物描写

1、有几处景物描写,划出来。

2、分析描写侧重点。

3、借这些景物寄托了怎样的思想情感?

第一处,侧重于全景的概述,是大处着眼,表现它被废弃后的荒芜冷落的特点,传达出作者惺惺相惜、同病相怜之感;

第二处,主要引用小说中的五处描述,重在局部的呈现,属于细处落笔,写出了地坛“荒芜但不衰败”的特质,正是这个特征,让作者受到启发,放弃死的念头;

第三处,连用六个“譬如”,推出六个特写镜头,突出了地坛“有好些东西是任谁也不能改变它的”特征,坚定了好好活的愿望。

全景(四个动词):废弃、荒芜冷落——同病相怜

局部(五处引用):荒芜但不衰败——放弃死

特写(六个譬如):有好些东西是任谁也不能改变它的——怎样活

第一处景物描写:全景(4个动词)

剥蚀了……淡退了……

坍圮了……散落了……

活到最狂妄的年龄忽地腿残废了双腿

被人遗弃的古园

被命运遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

侧重于全景的概述,是大处着眼,表

现地坛被废弃后的荒芜冷落的特点,

传达出作者惺惺相惜、同病相怜之感

耗……沉寂……或是、或者……蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水……草木

找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了

荒芜但并不衰败

专心致志地想

关于死的事情

逃避现实

地坛

“我”

主要引用小说中的五处描述,重在局部的呈现,属于细处落笔,写出了地坛“荒芜但并不衰败”的特质,正是这个特征,让作者受到启发,放弃死的念头

第二处景物描写:局部(5出引用)

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;

露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

问:这6个“譬如”具体写的那些景物?隐喻着什么?作者说“不能改变”指的什么?

身残

志不残

古园成为精神的象征

第三处景物描写:特写(6个譬如)

连用六个“譬如”,推出六个特写镜头,突出了地坛

“有好些东西是任谁也不能改变它的”特征,坚定了

好好活的愿望

形体被肆意雕琢

精神不能改变

一切景语皆情语也

三处景物描写,都是心与景的吻合,表现了作者思想逐渐转变的过程,正是地坛不动声色的启示,才让史铁生认识到:

一个人出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

最终坚定了好好活的信念,用笔铺平了自己的辉煌之路。

对生命信念的认识,还可以从他的诗歌《节日》《永在》得到体现。

三、人生的榜样

生如夏花之绚烂

死如秋叶之静美

------泰戈尔

请说出------

地坛给史铁生的启示:

死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

身残志不残、灵魂不残。

地坛给我们的启示:

勇敢面对挫折,热爱生命,战胜苦难。

周大观: 《我还有一只脚》

贝多芬双耳失聪,

郑龙水双眼失明,

我还有一只脚,

我要站在地球上。

海伦凯勒双眼失明,

郑丰喜双脚畸形,

我还有一只脚,

我要走遍美丽的世界。

周 大观1987年生于台湾屏东东港,5岁时四书五经诗词已能朗朗上口,入小学时养成写日记的习惯,6岁开始写诗,七岁在台湾已 经成了小有名气的小诗人。九岁那年,大观被诊断患软组织肉瘤横纹肌癌。12次化疗,30次放疗,两 次手术,一次截肢,大观展现了 超乎常人的勇气和对生命的渴望。1997年2月17日,因两次手术和截肢都未能控制病情,台大医院决定为大观召开最后一次"医疗评估会议 "。认为再次手术风险很大,决定不手术。等于放弃了最后一线希望,大观的母亲哭着说:"身体是大观自己的,让他自己来作主吧。"大观很平静对大家说:"我尊重医师叔叔的决定。你们都尽力了,谢谢 你们。"在场的所有人无不痛哭失声。而后,他却在日记本上默默写下《活下去》这首诗: "医师是法官,宣判了无期徒刑,但是我是病人不是犯人,我要勇敢的走出去。医师是法官,宣判了死刑,但是我是病人不是犯人,我要勇敢的活下去。我要与癌症恶魔争健康,向上帝要公平,我才只有十岁,我不止有十岁,我还有好多十岁。" 5月18日凌晨4:50

海伦·凯勒,美国著名作家,社会活动家。一岁零七个月时,失去了视觉、听觉以及说话的能力。

命 运

贝多芬,28岁开始耳朵有病,听力逐渐衰退,到32岁基本上已丧失听力。

《命运》交响曲是在他完全丧失听力的情况下创作的,面对不幸,贝多芬“扼住命运的喉咙”,谱下了音乐史上光辉的乐章,也奏响了生命的最强音。

赠言:

我不能决定生命的长度, 但我可以控制生命的宽度;

我不能左右天气,但我可以改变心情;

我不能改变容貌,但我可以展现笑容;

我不能控制他人,但我可以把握自己;

我不能预知明天,但我可以抓住今天;

我不能样样顺利,但我可以事事尽力。

相信未来

热爱生命

景物描写的作用

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

。

走 进 《我 与 地 坛》

第二部分

感受母爱

悔悟母亲

母亲的形象

母亲是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位命运艰难的母亲

是一位不张扬爱的母亲

思考探究一

是怎样教会我的?

1、母亲教会了我什么?

思考探究二

母亲的影响

苦难的命运,坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对待儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。母亲教会了作者如何面对苦难,这也是作者对生命的更深层次的理解。

简单地说,母亲用自己的行动(活法、态度、爱),教会作者如何面对苦难活下去。

问题2:

文中写了母亲的哪些行动,体现

了母亲对儿子怎样的感情?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我

上车……

送我出门,经常去找儿子(两个“有一回”)

母亲对儿子的担忧

母亲对儿子的理解

问题3:

两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用。地坛让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达;母亲用自己的言行让作者感受到爱抚并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存信念的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

对象

(一)地坛

(二)母亲

特点

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

作用

生命感悟

生存启发

探究思考三:我的忏悔

哪些语句表现了作者对母亲的忏悔

请注意理解放大了的词语

1、现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

2、许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。(出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好)

3、当我不在家的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

4、不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

5、这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

6、我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

7、只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

8、多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过我母亲的脚印。

母亲不放弃残疾的儿子,既是一种伟大的母爱,更是一种重大的社会责任;

儿子对母亲的忏悔,既是一种心智的成熟,更是一种心灵的感恩。

谁言寸草心,报得三春晖?

请你写下:你现在的责任是什么?你怎么感恩父母?

我与地坛

史铁生

我的职业是生病,业余写作

史铁生

我的第一位堂兄出生时,有位粗通阴阳的亲戚算得这一年五行缺铁,所以史家这一辈男性的名中都跟着有了一个铁字。堂兄弟们现在都活得健康,唯我七病八歪终于还是缺铁,每日口服针注,勉强保持住铁的入耗平衡。好在“铁”之后父母为我选择了“生”字,当初一定也未经意,现在看看倒像是我屡病不死的保佑。

-------《病隙碎笔》

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它,不是不断的去看这些文字,而是借助这些踌躇的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与大向。

-------史铁生

史铁生(1951~2010),生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 他在做了7年临时工之后,转向写作。 1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》, 1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。 其作品多次在全国获奖,并有英法日文译本在国外出版。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。主要作品有:《我的遥远的清平湾 》、《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《夏日的玫瑰》、《我与地坛》、《命若琴弦》等。

陕北农民

在1978年邓小平曾说:

“国家花了三百个亿,买了三个不满意。知青不满意,家长不满意,农民也不满意。”

一、预习

第一遍:编写序号、解决字词

第二遍:把握叙述对象以及我与地坛的关系

第三遍:研究我为什么要来地坛

第四遍:分析两部分的侧重点概括主要内容

第五遍:研究我对生命的认识及景物描写

第六遍:研究母亲形象及我的忏悔

注音,写字

坍圮( )( ) 熨帖( ) 宿命( )

亘古不变( ) 隽永( ) 倔强( )

嘈杂( ) 假期( ) 玉砌雕栏( )

独处( ) 捋胡须( ) 焦灼( )

荒芜( ) 剥蚀( ) tuí墙()

kè守( ) 教huì( ) cù然( )

坍圮(tānp ) 熨帖(yù) 宿命(sù)

亘古不变(gèn) 隽永(juàn) 倔强(jué)

嘈杂(cáo) 假期(jià) 玉砌雕栏(qì)

独处(chǔ) 捋胡须(1uō) 焦灼(zhuó) 荒芜(wú) 剥蚀(bō) tuí墙(颓)

kè守(恪) 教 huì(诲) cù然(猝)

易错的字词

坐落 安详

挨近āi 难挨ái(难捱)

柏树 bǎi 黄柏bò 柏林 bó

坚韧 :坚固有韧性 (形容物体)

坚忍:(在艰苦困难的情况下)坚持而不动摇

艰苦:艰难困苦(形容生活条件)

坚苦:坚忍刻苦(形容性格)

第一部分

珍爱生命

感悟生命

探究一:我与地坛是什么关系

密不可分 :我是地坛的常客

地坛是我的寄托

寄托:1、精神上的安慰和启示

2、本文借地坛表达情怀

哪些语句体现了我与地坛的密切关系

1、地坛离我家很近。我家离地坛很近。

2、我觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

3、在人口密集的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝苦心的安排。

4、那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

两句话,核心都在“近”,既有地理上的“近”,更有心理上的“近”。前者以“地坛”为主体,后者以“我家”为主体,主体变换,强调了二者密不可分的联系

找不到工作,找不到去路的绝望的世界

让心灵宁静,找回人生出路的世界

哪些语句体现了我是地坛的常客

1、这时候,想必是我该来了

2、自从那个下午我无意中进了这园子,就再也没长久地离开过它。

3、所以,十五年了,我还是总得到那古园里去……所以我常常要到那园子里去。

4、我便又不能在家里呆了,又整天整天独自跑到地坛里去(选文二)

同一个地方,使用园子、古园、地坛三个不同称呼,有何作用?

口语,显得亲切,体现了感情上的亲近

书面语,显得庄重,并且“古”字突出了沧桑感,表现了作者凝重的心情

正式名称,庄重肃穆,与母亲亡故后沉郁的心情相吻合

我常来地坛是什么原因

1、逃避

2、想关于死的事

3、思考“怎样活的问题”

4、排遣母亡的“沉郁和哀怨” (选文二)

5、想“母亲盼望我找到的那条路究竟是什么” (选文二)

总之:寻找精神寄托

探究二:景物描写

1、有几处景物描写,划出来。

2、分析描写侧重点。

3、借这些景物寄托了怎样的思想情感?

第一处,侧重于全景的概述,是大处着眼,表现它被废弃后的荒芜冷落的特点,传达出作者惺惺相惜、同病相怜之感;

第二处,主要引用小说中的五处描述,重在局部的呈现,属于细处落笔,写出了地坛“荒芜但不衰败”的特质,正是这个特征,让作者受到启发,放弃死的念头;

第三处,连用六个“譬如”,推出六个特写镜头,突出了地坛“有好些东西是任谁也不能改变它的”特征,坚定了好好活的愿望。

全景(四个动词):废弃、荒芜冷落——同病相怜

局部(五处引用):荒芜但不衰败——放弃死

特写(六个譬如):有好些东西是任谁也不能改变它的——怎样活

第一处景物描写:全景(4个动词)

剥蚀了……淡退了……

坍圮了……散落了……

活到最狂妄的年龄忽地腿残废了双腿

被人遗弃的古园

被命运遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

侧重于全景的概述,是大处着眼,表

现地坛被废弃后的荒芜冷落的特点,

传达出作者惺惺相惜、同病相怜之感

耗……沉寂……或是、或者……蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水……草木

找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了

荒芜但并不衰败

专心致志地想

关于死的事情

逃避现实

地坛

“我”

主要引用小说中的五处描述,重在局部的呈现,属于细处落笔,写出了地坛“荒芜但并不衰败”的特质,正是这个特征,让作者受到启发,放弃死的念头

第二处景物描写:局部(5出引用)

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;

露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

问:这6个“譬如”具体写的那些景物?隐喻着什么?作者说“不能改变”指的什么?

身残

志不残

古园成为精神的象征

第三处景物描写:特写(6个譬如)

连用六个“譬如”,推出六个特写镜头,突出了地坛

“有好些东西是任谁也不能改变它的”特征,坚定了

好好活的愿望

形体被肆意雕琢

精神不能改变

一切景语皆情语也

三处景物描写,都是心与景的吻合,表现了作者思想逐渐转变的过程,正是地坛不动声色的启示,才让史铁生认识到:

一个人出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

最终坚定了好好活的信念,用笔铺平了自己的辉煌之路。

对生命信念的认识,还可以从他的诗歌《节日》《永在》得到体现。

三、人生的榜样

生如夏花之绚烂

死如秋叶之静美

------泰戈尔

请说出------

地坛给史铁生的启示:

死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

身残志不残、灵魂不残。

地坛给我们的启示:

勇敢面对挫折,热爱生命,战胜苦难。

周大观: 《我还有一只脚》

贝多芬双耳失聪,

郑龙水双眼失明,

我还有一只脚,

我要站在地球上。

海伦凯勒双眼失明,

郑丰喜双脚畸形,

我还有一只脚,

我要走遍美丽的世界。

周 大观1987年生于台湾屏东东港,5岁时四书五经诗词已能朗朗上口,入小学时养成写日记的习惯,6岁开始写诗,七岁在台湾已 经成了小有名气的小诗人。九岁那年,大观被诊断患软组织肉瘤横纹肌癌。12次化疗,30次放疗,两 次手术,一次截肢,大观展现了 超乎常人的勇气和对生命的渴望。1997年2月17日,因两次手术和截肢都未能控制病情,台大医院决定为大观召开最后一次"医疗评估会议 "。认为再次手术风险很大,决定不手术。等于放弃了最后一线希望,大观的母亲哭着说:"身体是大观自己的,让他自己来作主吧。"大观很平静对大家说:"我尊重医师叔叔的决定。你们都尽力了,谢谢 你们。"在场的所有人无不痛哭失声。而后,他却在日记本上默默写下《活下去》这首诗: "医师是法官,宣判了无期徒刑,但是我是病人不是犯人,我要勇敢的走出去。医师是法官,宣判了死刑,但是我是病人不是犯人,我要勇敢的活下去。我要与癌症恶魔争健康,向上帝要公平,我才只有十岁,我不止有十岁,我还有好多十岁。" 5月18日凌晨4:50

海伦·凯勒,美国著名作家,社会活动家。一岁零七个月时,失去了视觉、听觉以及说话的能力。

命 运

贝多芬,28岁开始耳朵有病,听力逐渐衰退,到32岁基本上已丧失听力。

《命运》交响曲是在他完全丧失听力的情况下创作的,面对不幸,贝多芬“扼住命运的喉咙”,谱下了音乐史上光辉的乐章,也奏响了生命的最强音。

赠言:

我不能决定生命的长度, 但我可以控制生命的宽度;

我不能左右天气,但我可以改变心情;

我不能改变容貌,但我可以展现笑容;

我不能控制他人,但我可以把握自己;

我不能预知明天,但我可以抓住今天;

我不能样样顺利,但我可以事事尽力。

相信未来

热爱生命

景物描写的作用

第一,有衬托作者心境的作用;

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

。

走 进 《我 与 地 坛》

第二部分

感受母爱

悔悟母亲

母亲的形象

母亲是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位命运艰难的母亲

是一位不张扬爱的母亲

思考探究一

是怎样教会我的?

1、母亲教会了我什么?

思考探究二

母亲的影响

苦难的命运,坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对待儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。母亲教会了作者如何面对苦难,这也是作者对生命的更深层次的理解。

简单地说,母亲用自己的行动(活法、态度、爱),教会作者如何面对苦难活下去。

问题2:

文中写了母亲的哪些行动,体现

了母亲对儿子怎样的感情?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我

上车……

送我出门,经常去找儿子(两个“有一回”)

母亲对儿子的担忧

母亲对儿子的理解

问题3:

两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用。地坛让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达;母亲用自己的言行让作者感受到爱抚并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存信念的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

对象

(一)地坛

(二)母亲

特点

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

作用

生命感悟

生存启发

探究思考三:我的忏悔

哪些语句表现了作者对母亲的忏悔

请注意理解放大了的词语

1、现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

2、许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。(出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好)

3、当我不在家的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

4、不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

5、这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

6、我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

7、只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

8、多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过我母亲的脚印。

母亲不放弃残疾的儿子,既是一种伟大的母爱,更是一种重大的社会责任;

儿子对母亲的忏悔,既是一种心智的成熟,更是一种心灵的感恩。

谁言寸草心,报得三春晖?

请你写下:你现在的责任是什么?你怎么感恩父母?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读