高中语文统编版(部编版)必修上册第七单元《故都的秋》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)必修上册第七单元《故都的秋》课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-24 15:00:12 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

漫江碧透

万类霜天竞自由

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下,

断肠人在天涯。

天净沙秋思

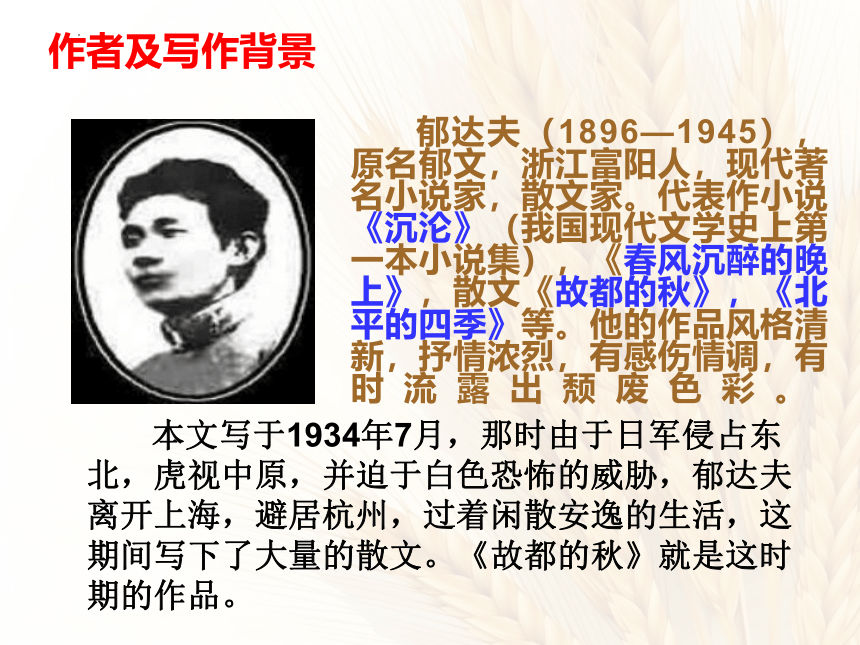

作者及写作背景

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代著名小说家,散文家。代表作小说《沉沦》(我国现代文学史上第一本小说集),《春风沉醉的晚上》,散文《故都的秋》,《北平的四季》等。他的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

本文写于1934年7月,那时由于日军侵占东北,虎视中原,并迫于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着闲散安逸的生活,这期间写下了大量的散文。《故都的秋》就是这时期的作品。

作者简介:

郁达夫(1896--1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923-1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

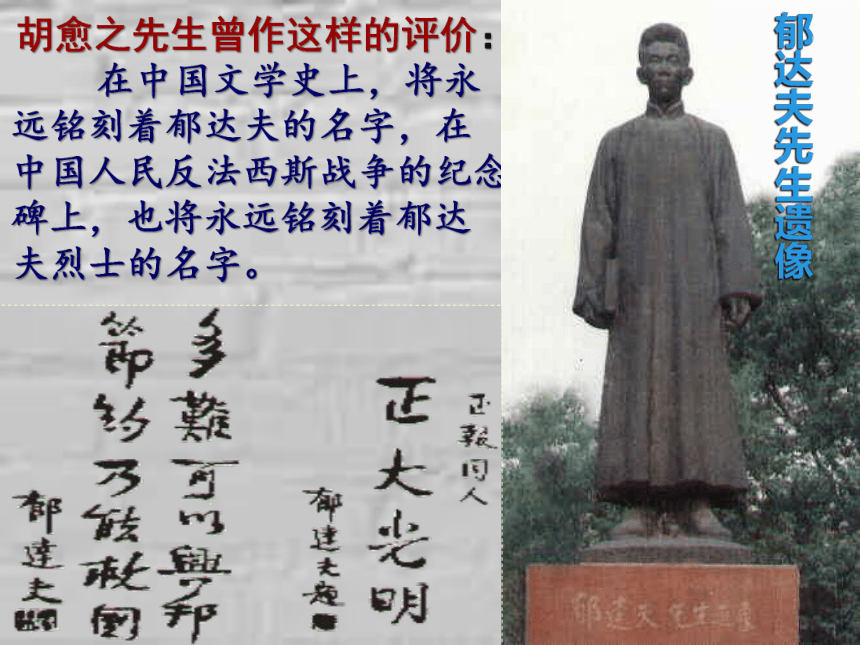

胡愈之先生曾作这样的评价:

在中国文学史上,将永

远铭刻着郁达夫的名字,在

中国人民反法西斯战争的纪念

碑上,也将永远铭刻着郁达

夫烈士的名字。

郁达夫先生遗像

写作背景:

从1921年到1933年间,郁达夫积极参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党的白色恐怖,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平赴秋、寻秋,实际也是寻找他那恬静、清新的心境。再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢?北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。譬如:漂泊在外者称自己魂牵梦萦的家乡为“故乡”,对生前与自己友情深厚的已去世的朋友称“故友”。从“秋”字可以看出,文章描写的是秋景。因此从标题看,这是一篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

解读题目:

“故都”表明作者写作的地点,指“北平”,但是作者不说北平的秋天,说“故都”,是要表达深切的眷恋之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”字确定了描写的内容,描写的核心。与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

题目明确而又深沉。

正音并思考:

1、“故都的秋”与“南国之秋”的主要特点是什么?

2、请根据提示概况本文描写的故都的秋景图。

秋院 ,

秋槐 ,

秋蝉 ,

秋雨话凉,秋果美景。

晨景

落蕊

残声

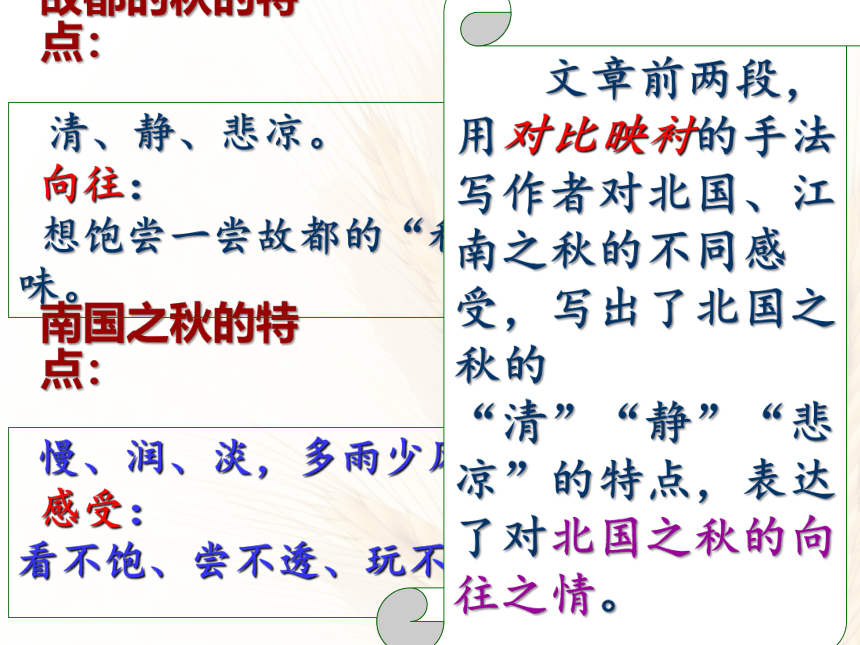

故都的秋的特点:

南国之秋的特点:

清、静、悲凉。

向往:

想饱尝一尝故都的“秋”味。

慢、润、淡,多雨少风

感受:

看不饱、尝不透、玩不足。

文章前两段,用对比映衬的手法写作者对北国、江南之秋的不同感受,写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,表达了对北国之秋的向往之情。

清

静

悲凉

故都的秋的特点:

①秋院晨景

②秋槐落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话凉

⑤秋果美景

行文思路:

一、总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

二、分写(3-12)从记叙和议论两方面记叙故都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

三、总括(13-14)与总起部分照应,再次强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒作者对故都之秋无比眷恋之情。

秋院晨景

本段文字写了景物的什么特点?分别是从哪些角度来写的?

屋

飞声

日光

牵牛花

秋草

屋

飞声

日光

牵牛花

秋草

“静着时像喇叭似的牵牛花的蓝朵”是在写“静”;

"细数着一丝一丝漏下来的日光"写“清”;

“在皇城人海之中”、“租一椽破屋来住着”、“看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声”既写“静”同时也写“清”;

“破屋”“疏疏落落”的衰草,体现了“悲凉”。

视觉听觉

由高到低

作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们结合自己的想象力,介绍并赏析其他四副幅秋景图(感觉或色彩)。

诵读并思考:

秋槐落蕊图

整段都渲染了寂静的气氛,突出了“静”。

“扫街的树影下的一阵扫后”几句,给人悠闲的感觉,突出了“清”。

“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”几句,抒发了悲凉之感,正是紧扣“悲凉”。

视觉触觉

秋蝉残声图

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉。

反衬。用南国秋天的蝉鸣反衬北国秋蝉啼唱的特点,用北国的蟋蟀耗子类比北国秋蝉之多。

19

秋雨话凉图

灰沉沉的天底

一阵凉风

息列索落的下起雨

都市闲人着装举止、

神情声调

有秋的宁静,也有情和景的悲凉。

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

秋果美景图

“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。

也是一种清、静的淡色。

①秋院晨景

②秋槐落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话凉

⑤秋果美景

故都的秋

清

静

悲

凉

(形)

(神)

角 度 作 用

内容与 题目关系 作者主要从自然景观和人文景观两方面表现“故都”的可爱,插入议论,丰富了内容,拓宽了视野,给读者全新的感受。

行文章法 这里宕开一笔,纵横议论,显示思路的开阔,显示文采的灵秀,更显示了作者深厚的文化素养。

情感主旨 尽管肤色、语言、地域不同,但人们对秋的情感是相同的。对此,中国人感情最浓,体验最深,表达最绝,深化了文章主旨。

本文是一篇写景抒情的散文,为什么在课文第12段中要插入一段议论古今中外写秋诗文的文字?

第三部分:总括

①南国之秋的色味比不上北国之秋。

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

总之,全文抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

为了形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点 。“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈,“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。

思考:

文章的标题为《故都的秋》,可第二段与倒数第二段却写了南国的秋,为什么?

作者借南国的秋的温、润、慢,通过对比突出了北国之秋的清、静、悲凉是南国之秋所无法比拟的,从而,突出作者对它的向往和眷恋之情。

郁达夫笔下的故都的秋:

一曲悲凉的颂歌

故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋像一幅画,美丽而落寞;

故都的秋像一首歌,忧伤而苍凉。

结构

总起(1、2):写感受,抒发向往之情。

总结(13、14):总结全文,抒发眷恋之情

小院秋景图

秋槐落蕊图

秋蝉残声图

秋雨话凉图

秋果美景图

故都的秋

分写(3—12)

清 静 悲凉

记叙

议论:赞颂自然之秋,北国之秋。

1、对比衬托。

2、以景显情,情景交融。

3、记叙、描写、议论、抒情相结合。

4、首尾呼应。

艺术特色:

一切景语皆情语,为什么郁达夫笔下的故都的秋,是如此的清、静、悲凉呢?这悲凉中的况味又有怎样的思想背景呢?

郁达夫是个典型的伤感文人,从小失去父亲,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后呢?又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风有一种伤感的、灰冷的调子。再加上本文写于1934年,九 一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就象一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来,由于心情使然,此时在作者看来,这种清、静、悲凉就是一种美,尽管是朦胧的,甚至基调有些灰暗,但正是这种清、静、悲凉让他难割难舍,这正是故都情结,家国之思,也正是他几十年人生所体味出来的生命之味。所以说秋味就是生命之味。

艾青说:“为什么我的眼里常含着泪水,为我对这土地爱的深沉!”郁达夫也是如此,这清、静、悲凉的故都之秋表现的是深沉、真挚的心上之秋,家国之思、故都情结;俗语说,狗不嫌家贫,儿不嫌母丑。爱国,不是光会爱她的强大、繁荣,也爱她在磨难中的坚强。郁达夫爱故都之秋爱得如此深切, 愿意以寿折秋。那正是因为他是用整个生命去爱秋, 用整个身心去拥抱秋, 用自己的灵魂去品尝秋, 这才品出了深蕴其中的为人所不能言的妙味, 才有了这篇秋味十足的至美之文 .

产生《故都的秋》的时代已一去不复返了,其实,即使在那样的艰难的处境中,作者也并非真正沉沦,在内心难言的孤独冷落之中,表达了对国事的隐忧。由此,我们联想到,即便硬骨头 鲁迅 先生,在医学救国的理想受挫、弃医从文又陷入低谷之时,也曾躲在北京的绍兴会馆抄写古碑,暂时用种种方法来麻醉自己的灵魂。即使是有骨气,宁肯饿死也不食美国的救济粮的朱自清,也曾借素淡朦胧的荷塘月色来表现自己不满现实又找不到出路的苦闷与彷徨。但是,他们都不愧为新文化运动的精英,中华民族的脊梁,苦闷彷徨之后,他们依然昂起高贵的头颅,血沃中华,不仅以优美的文笔为文学殿堂增添了绚烂的篇章,更以滚滚热血,为后人谱写了惊天地、泣鬼神的生命之歌。

深 情 回 味

秋天,

这北国的秋天,

特别地

来得清,

来得净,

来得悲凉。

若留得住的话,

我愿意——

把寿命的三分之二折去,

换得一个——

三分之一的零头。

在秋院的每一椽破屋间,

也在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中,

也在秋雨的每一颗泪滴里;

在秋枣的每一丝微黄里,

也在那故都闲人的每一句京腔京韵里。

漫江碧透

万类霜天竞自由

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下,

断肠人在天涯。

天净沙秋思

作者及写作背景

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代著名小说家,散文家。代表作小说《沉沦》(我国现代文学史上第一本小说集),《春风沉醉的晚上》,散文《故都的秋》,《北平的四季》等。他的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

本文写于1934年7月,那时由于日军侵占东北,虎视中原,并迫于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着闲散安逸的生活,这期间写下了大量的散文。《故都的秋》就是这时期的作品。

作者简介:

郁达夫(1896--1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923-1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

胡愈之先生曾作这样的评价:

在中国文学史上,将永

远铭刻着郁达夫的名字,在

中国人民反法西斯战争的纪念

碑上,也将永远铭刻着郁达

夫烈士的名字。

郁达夫先生遗像

写作背景:

从1921年到1933年间,郁达夫积极参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党的白色恐怖,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平赴秋、寻秋,实际也是寻找他那恬静、清新的心境。再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢?北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。譬如:漂泊在外者称自己魂牵梦萦的家乡为“故乡”,对生前与自己友情深厚的已去世的朋友称“故友”。从“秋”字可以看出,文章描写的是秋景。因此从标题看,这是一篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

解读题目:

“故都”表明作者写作的地点,指“北平”,但是作者不说北平的秋天,说“故都”,是要表达深切的眷恋之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”字确定了描写的内容,描写的核心。与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

题目明确而又深沉。

正音并思考:

1、“故都的秋”与“南国之秋”的主要特点是什么?

2、请根据提示概况本文描写的故都的秋景图。

秋院 ,

秋槐 ,

秋蝉 ,

秋雨话凉,秋果美景。

晨景

落蕊

残声

故都的秋的特点:

南国之秋的特点:

清、静、悲凉。

向往:

想饱尝一尝故都的“秋”味。

慢、润、淡,多雨少风

感受:

看不饱、尝不透、玩不足。

文章前两段,用对比映衬的手法写作者对北国、江南之秋的不同感受,写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,表达了对北国之秋的向往之情。

清

静

悲凉

故都的秋的特点:

①秋院晨景

②秋槐落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话凉

⑤秋果美景

行文思路:

一、总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

二、分写(3-12)从记叙和议论两方面记叙故都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

三、总括(13-14)与总起部分照应,再次强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒作者对故都之秋无比眷恋之情。

秋院晨景

本段文字写了景物的什么特点?分别是从哪些角度来写的?

屋

飞声

日光

牵牛花

秋草

屋

飞声

日光

牵牛花

秋草

“静着时像喇叭似的牵牛花的蓝朵”是在写“静”;

"细数着一丝一丝漏下来的日光"写“清”;

“在皇城人海之中”、“租一椽破屋来住着”、“看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声”既写“静”同时也写“清”;

“破屋”“疏疏落落”的衰草,体现了“悲凉”。

视觉听觉

由高到低

作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们结合自己的想象力,介绍并赏析其他四副幅秋景图(感觉或色彩)。

诵读并思考:

秋槐落蕊图

整段都渲染了寂静的气氛,突出了“静”。

“扫街的树影下的一阵扫后”几句,给人悠闲的感觉,突出了“清”。

“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”几句,抒发了悲凉之感,正是紧扣“悲凉”。

视觉触觉

秋蝉残声图

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉。

反衬。用南国秋天的蝉鸣反衬北国秋蝉啼唱的特点,用北国的蟋蟀耗子类比北国秋蝉之多。

19

秋雨话凉图

灰沉沉的天底

一阵凉风

息列索落的下起雨

都市闲人着装举止、

神情声调

有秋的宁静,也有情和景的悲凉。

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

秋果美景图

“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。

也是一种清、静的淡色。

①秋院晨景

②秋槐落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话凉

⑤秋果美景

故都的秋

清

静

悲

凉

(形)

(神)

角 度 作 用

内容与 题目关系 作者主要从自然景观和人文景观两方面表现“故都”的可爱,插入议论,丰富了内容,拓宽了视野,给读者全新的感受。

行文章法 这里宕开一笔,纵横议论,显示思路的开阔,显示文采的灵秀,更显示了作者深厚的文化素养。

情感主旨 尽管肤色、语言、地域不同,但人们对秋的情感是相同的。对此,中国人感情最浓,体验最深,表达最绝,深化了文章主旨。

本文是一篇写景抒情的散文,为什么在课文第12段中要插入一段议论古今中外写秋诗文的文字?

第三部分:总括

①南国之秋的色味比不上北国之秋。

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

总之,全文抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

为了形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点 。“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈,“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。

思考:

文章的标题为《故都的秋》,可第二段与倒数第二段却写了南国的秋,为什么?

作者借南国的秋的温、润、慢,通过对比突出了北国之秋的清、静、悲凉是南国之秋所无法比拟的,从而,突出作者对它的向往和眷恋之情。

郁达夫笔下的故都的秋:

一曲悲凉的颂歌

故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋像一幅画,美丽而落寞;

故都的秋像一首歌,忧伤而苍凉。

结构

总起(1、2):写感受,抒发向往之情。

总结(13、14):总结全文,抒发眷恋之情

小院秋景图

秋槐落蕊图

秋蝉残声图

秋雨话凉图

秋果美景图

故都的秋

分写(3—12)

清 静 悲凉

记叙

议论:赞颂自然之秋,北国之秋。

1、对比衬托。

2、以景显情,情景交融。

3、记叙、描写、议论、抒情相结合。

4、首尾呼应。

艺术特色:

一切景语皆情语,为什么郁达夫笔下的故都的秋,是如此的清、静、悲凉呢?这悲凉中的况味又有怎样的思想背景呢?

郁达夫是个典型的伤感文人,从小失去父亲,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后呢?又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风有一种伤感的、灰冷的调子。再加上本文写于1934年,九 一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就象一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来,由于心情使然,此时在作者看来,这种清、静、悲凉就是一种美,尽管是朦胧的,甚至基调有些灰暗,但正是这种清、静、悲凉让他难割难舍,这正是故都情结,家国之思,也正是他几十年人生所体味出来的生命之味。所以说秋味就是生命之味。

艾青说:“为什么我的眼里常含着泪水,为我对这土地爱的深沉!”郁达夫也是如此,这清、静、悲凉的故都之秋表现的是深沉、真挚的心上之秋,家国之思、故都情结;俗语说,狗不嫌家贫,儿不嫌母丑。爱国,不是光会爱她的强大、繁荣,也爱她在磨难中的坚强。郁达夫爱故都之秋爱得如此深切, 愿意以寿折秋。那正是因为他是用整个生命去爱秋, 用整个身心去拥抱秋, 用自己的灵魂去品尝秋, 这才品出了深蕴其中的为人所不能言的妙味, 才有了这篇秋味十足的至美之文 .

产生《故都的秋》的时代已一去不复返了,其实,即使在那样的艰难的处境中,作者也并非真正沉沦,在内心难言的孤独冷落之中,表达了对国事的隐忧。由此,我们联想到,即便硬骨头 鲁迅 先生,在医学救国的理想受挫、弃医从文又陷入低谷之时,也曾躲在北京的绍兴会馆抄写古碑,暂时用种种方法来麻醉自己的灵魂。即使是有骨气,宁肯饿死也不食美国的救济粮的朱自清,也曾借素淡朦胧的荷塘月色来表现自己不满现实又找不到出路的苦闷与彷徨。但是,他们都不愧为新文化运动的精英,中华民族的脊梁,苦闷彷徨之后,他们依然昂起高贵的头颅,血沃中华,不仅以优美的文笔为文学殿堂增添了绚烂的篇章,更以滚滚热血,为后人谱写了惊天地、泣鬼神的生命之歌。

深 情 回 味

秋天,

这北国的秋天,

特别地

来得清,

来得净,

来得悲凉。

若留得住的话,

我愿意——

把寿命的三分之二折去,

换得一个——

三分之一的零头。

在秋院的每一椽破屋间,

也在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中,

也在秋雨的每一颗泪滴里;

在秋枣的每一丝微黄里,

也在那故都闲人的每一句京腔京韵里。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读