初中物理九年级12.1.1 探究电流与电压、电阻的关系教案

文档属性

| 名称 | 初中物理九年级12.1.1 探究电流与电压、电阻的关系教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-24 18:01:53 | ||

图片预览

文档简介

一、学生实验:探究——电流与电压、电阻的关系

第1课时 探究电流与电压、电阻的关系

教学目标

1.通过实验探究电流与电压、电阻的关系。

2.会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和通过的电流。

3.会使用滑动变阻器来改变一段导体两端的电压。

1.通过探究过程,让学生进一步体会猜想与假设、设计实验、分析与论证、评估等探究环节。

2.通过制定研究方案,让学生进一步体会“控制变量”这一重要的研究方法。

情感、态度与价值观

1.在数据收集过程中,形成实事求是的科学态度。

2.通过探究,揭示隐藏的物理规律,激发学生学习与探索的乐趣。

通过实验探究电流与电压、电阻关系的过程。

如何用控制变量法来设计实验,研究导体中电流跟电压和电阻的关系。

多媒体(白板)、电流表和电压表各一个、学生电源、滑动变阻器一个、电阻箱、开关、导线若干、小灯泡、定值电阻等。

教学目标

新课引入

教师演示:(1)加在同一个灯泡两端的电压越大,灯泡越亮。(2)在相同的电压下,不同的灯泡,其亮度不同。

学生观察,得出实验结论:(1)同一段导体两端的电压越大,电流就越大。(2)相同电压下,导体的电阻越大,通过导体的电流越小。电流、电压和电阻这三个量之间的关系并不是孤立存在的,而是互相联系、互相影响的。今天我们就从定量的角度去研究电流与电压、电阻之间的关系。

知识点一 探究电流与电压的关系

要研究电流I与电压U的关系应控制电阻R不变,即控制变量是电阻R。

问:这个实验的自变量是什么?答:电压U;追问:因变量是什么?答:电流I。

问:电流、电压分别用什么仪器来测量?答:电流表和电压表。

问:测量一组电压和电流值,得出规律行吗?答:不行。(物理规律的客观性、普遍性和科学性,应该至少测量六次)

问:如何改变定值电阻R两端的电压呢?

学生1答:改变电源的电压,如:增减串联的干电池的节数等;

学生2答:用滑动变阻器来改变……

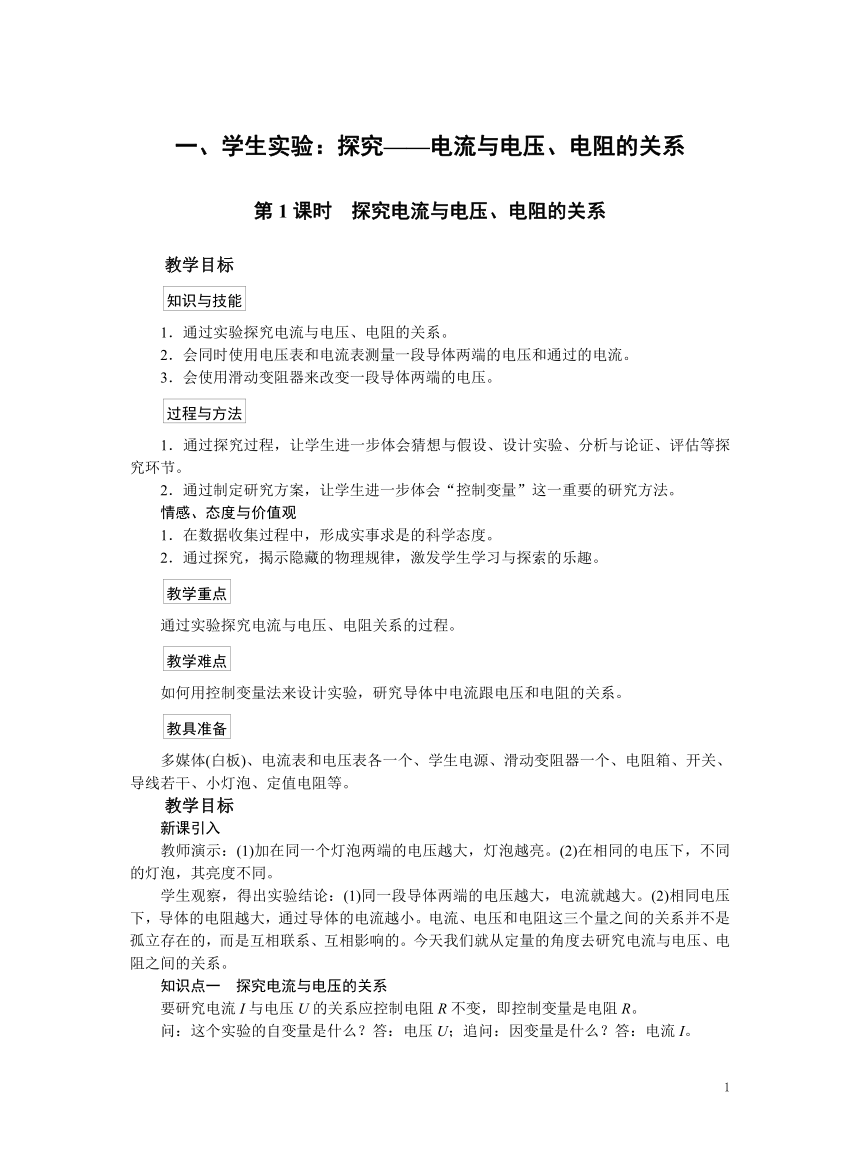

问:看电路图谁能说说需要什么仪器?答:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、导线若干。

问:有了这些器材我们就可以进行实验,我们要记录哪些数据?答:电压值和电流值。

问:如何设计记录数据的表格呢?学生交流后回答:教师板书(或学生黑板完成)。

数据记录表格如下:

电压/V

电流/A

教师按照电路图组装实物并强调:

(1)开关断开。

(2)电流表、电压表调零及连接要点。

(3)滑动变阻器调到阻值最大位置。

教师强调:为了便于分析数据让U尽量成倍数地增加。

教师实验,学生读数并记录在黑板上的表格内。

(教师帮助学生确立自变量U,因变量I)

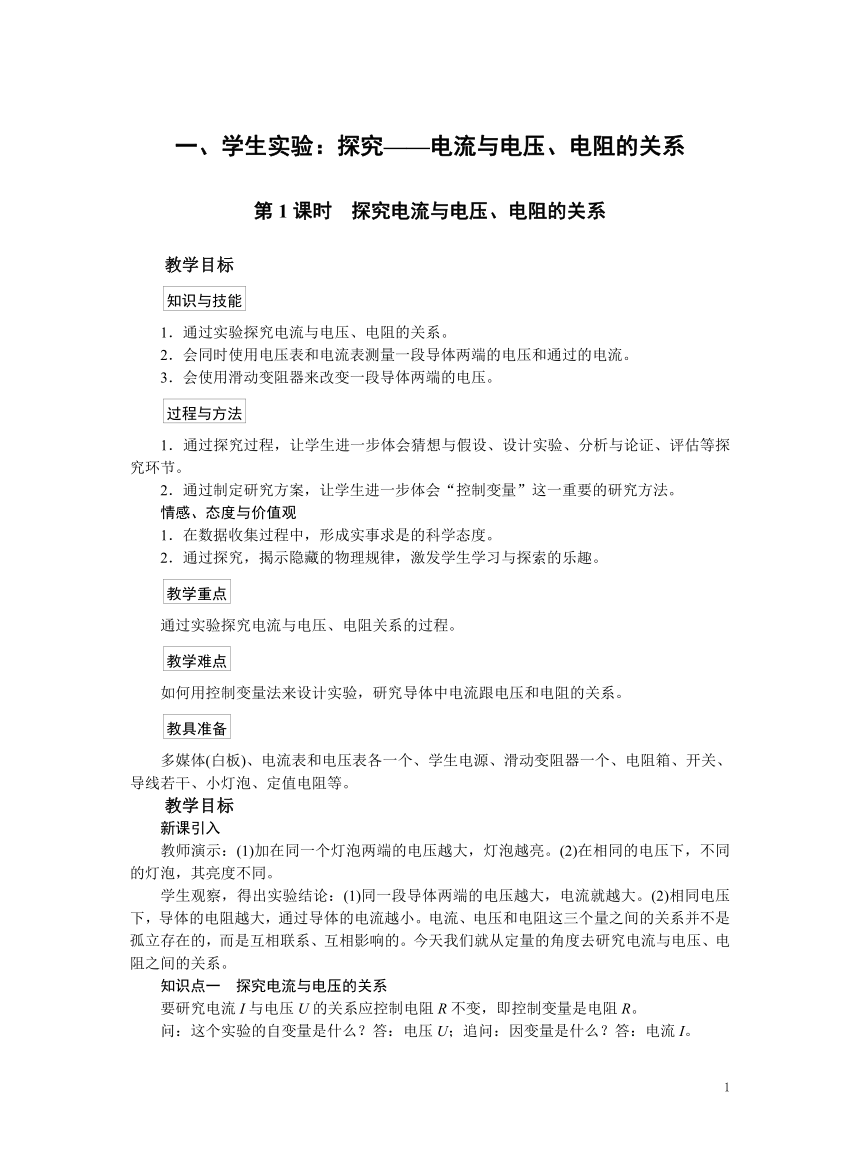

展示I-U直角坐标系:

学生在坐标系找对应点(教师辅助)并完成I-U图像。正比和反比知识,如:当=常量,a与b成正比;当ab=常量时,a与b成反比。

数据分析:学生交流讨论归纳概括出结论(教师辅助)。

结论:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

知识点二 探究电流与电阻的关系

问:探究电流与电阻的关系时控制什么不变?答:电阻两端的U不变。

问:如何控制定值电阻两端的电压不变呢?答:移动滑动变阻器滑片。

问:这个实验的自变量是什么?答:定值电阻;追问:我们用什么改变电阻最好最容易?答:电阻箱。

问:这个实验的因变量是什么?答:电流;追问:用什么测量呢?答:电流表。

问:参照“探究电流与电压关系”的实验电路图可以吗?答:可以。

问:要记录什么数据?答:电阻和电流。

问:能仿照“探究电流与电压关系”的实验设计出记录数据的表格吗?学生交流讨论,然后学生在黑板完成:

电阻/Ω

电流/A

教师按照电路图组装实物并强调:

(1)开关断开。

(2)电流表、电压表调零及连接要点。

(3)滑动变阻器调到阻值最大位置。

注意:为了便于分析数据让R尽量成倍数增加。

教师实验,学生读数并记录在表格内。

(教书帮助学生确立自变量是R,因变量是I)

展示I-R直角坐标系:

学生在坐标系找对应点(教师辅助)并完成I-R图像。

数据分析:学生交流讨论归纳概括出结论(教师辅助)。

结论:电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

板书设计

1.探究电流与电压关系

R=10 Ω

电压/V

电流/A

结论:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

2.探究电流与电阻关系

U=6 V

电阻/Ω

电流/A

结论:电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

教学反思

1.本次实验中电路图的设计辅助学生自主完成,锻炼学生设计实验的能力。探究完电流与电压的关系的时候,让学生根据实验数据,作出I—U图像,通过图像更好地解释电阻一定时电流与电压成正比,效果非常好。

2.引导学生从已有的实验数据中找到新的数据,重新设计记录表格,为进一步研究电流与电阻的关系服务,锻炼了学生处理实验数据的能力。

3.本节课学生自己动手活动较多,很多实验步骤都是学生自主完成的,很好地锻炼了学生的实验设计水平。

4.给学生充足的时间思考解答,然后采用“兵教兵”的形式展开交流讨论。既活跃了课堂气氛,教师也找到了问题的焦点。

5.实验过程时间考虑欠妥,略显紧张。

6.学生往往急于动手实验,忽视实验规则。

1

第1课时 探究电流与电压、电阻的关系

教学目标

1.通过实验探究电流与电压、电阻的关系。

2.会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和通过的电流。

3.会使用滑动变阻器来改变一段导体两端的电压。

1.通过探究过程,让学生进一步体会猜想与假设、设计实验、分析与论证、评估等探究环节。

2.通过制定研究方案,让学生进一步体会“控制变量”这一重要的研究方法。

情感、态度与价值观

1.在数据收集过程中,形成实事求是的科学态度。

2.通过探究,揭示隐藏的物理规律,激发学生学习与探索的乐趣。

通过实验探究电流与电压、电阻关系的过程。

如何用控制变量法来设计实验,研究导体中电流跟电压和电阻的关系。

多媒体(白板)、电流表和电压表各一个、学生电源、滑动变阻器一个、电阻箱、开关、导线若干、小灯泡、定值电阻等。

教学目标

新课引入

教师演示:(1)加在同一个灯泡两端的电压越大,灯泡越亮。(2)在相同的电压下,不同的灯泡,其亮度不同。

学生观察,得出实验结论:(1)同一段导体两端的电压越大,电流就越大。(2)相同电压下,导体的电阻越大,通过导体的电流越小。电流、电压和电阻这三个量之间的关系并不是孤立存在的,而是互相联系、互相影响的。今天我们就从定量的角度去研究电流与电压、电阻之间的关系。

知识点一 探究电流与电压的关系

要研究电流I与电压U的关系应控制电阻R不变,即控制变量是电阻R。

问:这个实验的自变量是什么?答:电压U;追问:因变量是什么?答:电流I。

问:电流、电压分别用什么仪器来测量?答:电流表和电压表。

问:测量一组电压和电流值,得出规律行吗?答:不行。(物理规律的客观性、普遍性和科学性,应该至少测量六次)

问:如何改变定值电阻R两端的电压呢?

学生1答:改变电源的电压,如:增减串联的干电池的节数等;

学生2答:用滑动变阻器来改变……

问:看电路图谁能说说需要什么仪器?答:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、导线若干。

问:有了这些器材我们就可以进行实验,我们要记录哪些数据?答:电压值和电流值。

问:如何设计记录数据的表格呢?学生交流后回答:教师板书(或学生黑板完成)。

数据记录表格如下:

电压/V

电流/A

教师按照电路图组装实物并强调:

(1)开关断开。

(2)电流表、电压表调零及连接要点。

(3)滑动变阻器调到阻值最大位置。

教师强调:为了便于分析数据让U尽量成倍数地增加。

教师实验,学生读数并记录在黑板上的表格内。

(教师帮助学生确立自变量U,因变量I)

展示I-U直角坐标系:

学生在坐标系找对应点(教师辅助)并完成I-U图像。正比和反比知识,如:当=常量,a与b成正比;当ab=常量时,a与b成反比。

数据分析:学生交流讨论归纳概括出结论(教师辅助)。

结论:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

知识点二 探究电流与电阻的关系

问:探究电流与电阻的关系时控制什么不变?答:电阻两端的U不变。

问:如何控制定值电阻两端的电压不变呢?答:移动滑动变阻器滑片。

问:这个实验的自变量是什么?答:定值电阻;追问:我们用什么改变电阻最好最容易?答:电阻箱。

问:这个实验的因变量是什么?答:电流;追问:用什么测量呢?答:电流表。

问:参照“探究电流与电压关系”的实验电路图可以吗?答:可以。

问:要记录什么数据?答:电阻和电流。

问:能仿照“探究电流与电压关系”的实验设计出记录数据的表格吗?学生交流讨论,然后学生在黑板完成:

电阻/Ω

电流/A

教师按照电路图组装实物并强调:

(1)开关断开。

(2)电流表、电压表调零及连接要点。

(3)滑动变阻器调到阻值最大位置。

注意:为了便于分析数据让R尽量成倍数增加。

教师实验,学生读数并记录在表格内。

(教书帮助学生确立自变量是R,因变量是I)

展示I-R直角坐标系:

学生在坐标系找对应点(教师辅助)并完成I-R图像。

数据分析:学生交流讨论归纳概括出结论(教师辅助)。

结论:电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

板书设计

1.探究电流与电压关系

R=10 Ω

电压/V

电流/A

结论:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

2.探究电流与电阻关系

U=6 V

电阻/Ω

电流/A

结论:电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。

教学反思

1.本次实验中电路图的设计辅助学生自主完成,锻炼学生设计实验的能力。探究完电流与电压的关系的时候,让学生根据实验数据,作出I—U图像,通过图像更好地解释电阻一定时电流与电压成正比,效果非常好。

2.引导学生从已有的实验数据中找到新的数据,重新设计记录表格,为进一步研究电流与电阻的关系服务,锻炼了学生处理实验数据的能力。

3.本节课学生自己动手活动较多,很多实验步骤都是学生自主完成的,很好地锻炼了学生的实验设计水平。

4.给学生充足的时间思考解答,然后采用“兵教兵”的形式展开交流讨论。既活跃了课堂气氛,教师也找到了问题的焦点。

5.实验过程时间考虑欠妥,略显紧张。

6.学生往往急于动手实验,忽视实验规则。

1

同课章节目录

- 第十章 机械能、内能及其转化

- 一 机械能

- 二 内能

- 三 探究——物质的比热容

- 四 热机

- 五 火箭

- 六 燃料的利用和环境保护

- 第十一章 简单电路

- 一 认识电路

- 二 学生实验:组装电路

- 三 电荷

- 四 电流

- 五 电压

- 六 探究——不同物质的导电性能

- 七 探究——影响电阻大小的因素

- 八 变阻器

- 第十二章 欧姆定律

- 一 学生实验:探究——电流与电压、电阻的关系

- 二 根据欧姆定律测量导体的电阻

- 三 串、并联电路中的电阻关系

- 四 欧姆定律的应用

- 第十三章 电功和电功率

- 一 电功和电能

- 二 电功率

- 三 学生实验:探究----小灯泡的电功率

- 四 电流的热效应

- 五 家庭电路

- 六 安全用电

- 第十四章 电磁现象

- 一 简单磁现象

- 二 磁场

- 三 电流的磁场

- 四 电磁铁及其应用

- 五 磁场对通电导线的作用力

- 六 直流电动机

- 七、学生实验:探究——产生感应电流的条件

- 第十五章 怎样传递信息——通信技术简介

- 一 电磁波

- 二 广播和电视

- 三 现代通信技术及发展前景

- 第十六章 粒子和宇宙

- 一 探索微观世界的历程

- 二 浩瀚的宇宙

- 三 能源:危机与希望