高中语文统编版必修下册第一单元2烛之武退秦师课件(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册第一单元2烛之武退秦师课件(共69张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-24 17:24:52 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

第4课 烛之武退秦师

资料助读·自主学习

【我预习我达标】

一、基础积累

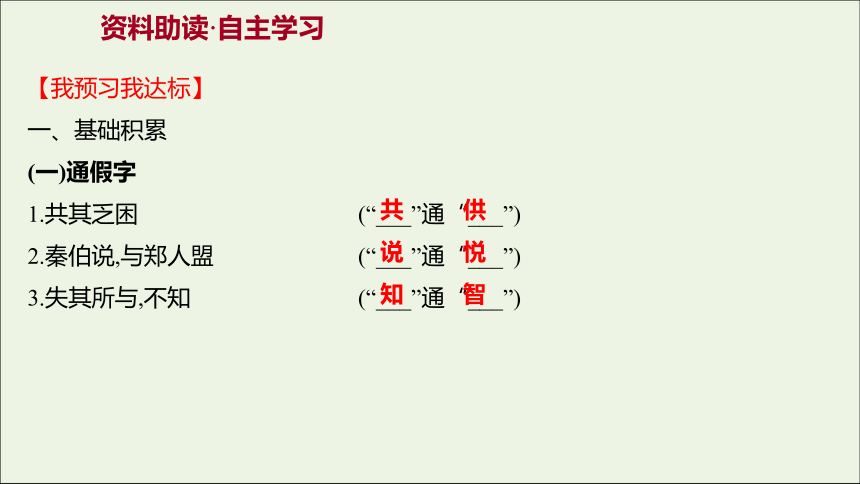

(一)通假字

1.共其乏困 (“___”通“___”)

2.秦伯说,与郑人盟 (“___”通“___”)

3.失其所与,不知 (“___”通“___”)

共

供

说

悦

知

智

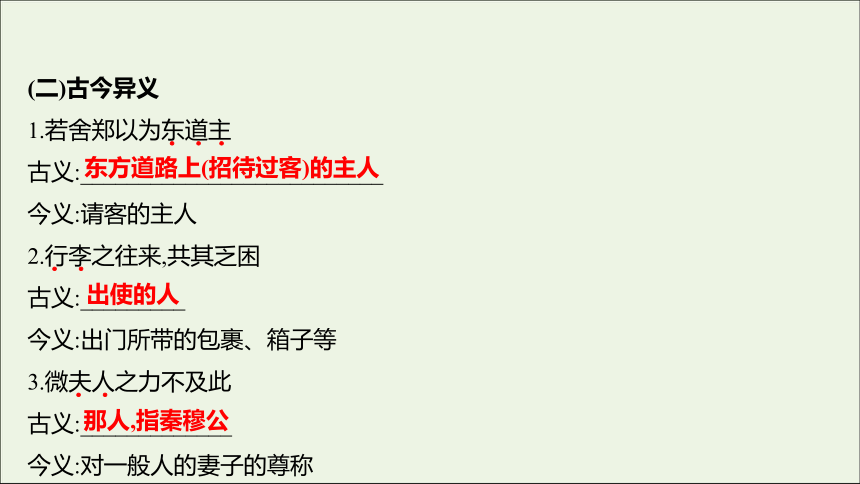

(二)古今异义

1.若舍郑以为东道主

古义:__________________________

今义:请客的主人

2.行李之往来,共其乏困

古义:_________

今义:出门所带的包裹、箱子等

3.微夫人之力不及此

古义:_____________

今义:对一般人的妻子的尊称

东方道路上(招待过客)的主人

出使的人

那人,指秦穆公

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

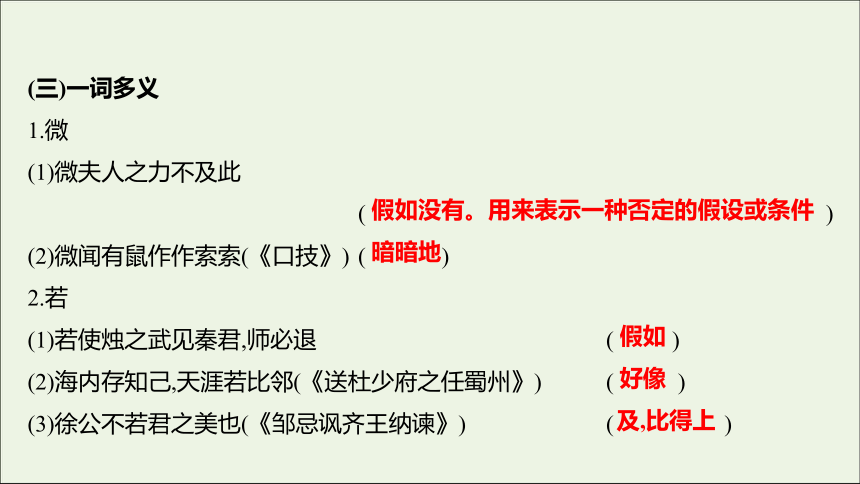

(三)一词多义

1.微

(1)微夫人之力不及此

( )

(2)微闻有鼠作作索索(《口技》) ( )

2.若

(1)若使烛之武见秦君,师必退 ( )

(2)海内存知己,天涯若比邻(《送杜少府之任蜀州》) ( )

(3)徐公不若君之美也(《邹忌讽齐王纳谏》) ( )

假如没有。用来表示一种否定的假设或条件

暗暗地

假如

好像

及,比得上

3.鄙

(1)越国以鄙远,君知其难也 ( )

(2)蜀之鄙有二僧(《为学》) ( )

(3)肉食者鄙(《曹刿论战》) ( )

4.焉

(1)子亦有不利焉 ( )

(2)焉用亡郑以陪邻 ( )

(3)若不阙秦,将焉取之 ( )

边邑,这里用作动词,把……当做边邑

边境

浅陋,这里指目光短浅

语气词,表陈述,啊

疑问代词,何

疑问代词,哪里

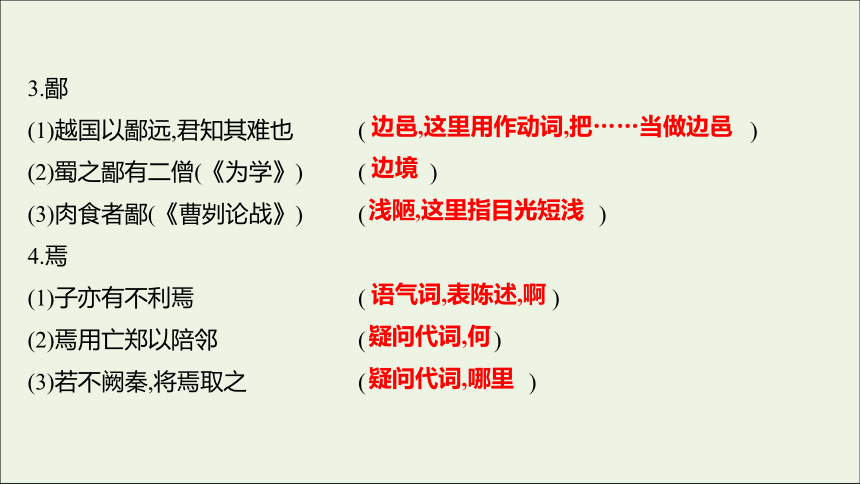

5.以

(1)以其无礼于晋 ( )

(2)敢以烦执事 ( )

(3)越国以鄙远 ( )

(4)焉用亡郑以陪邻 ( )

(5)若舍郑以为东道主 ( )

连词,因为

介词,拿、用

连词,表顺承

连词,表顺承

介词,把

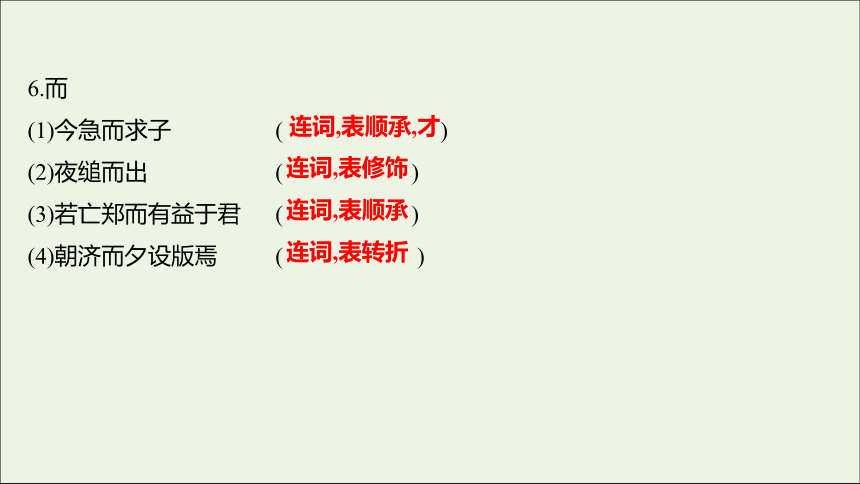

6.而

(1)今急而求子 ( )

(2)夜缒而出 ( )

(3)若亡郑而有益于君 ( )

(4)朝济而夕设版焉 ( )

连词,表顺承,才

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表转折

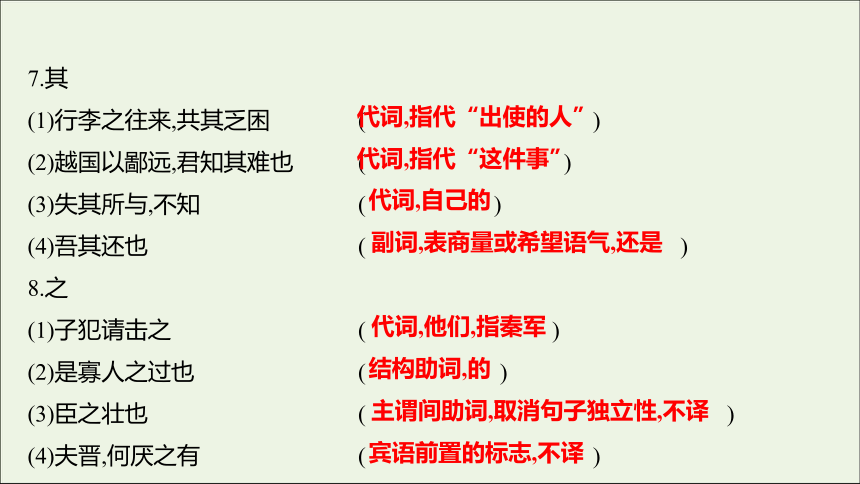

7.其

(1)行李之往来,共其乏困 ( )

(2)越国以鄙远,君知其难也 ( )

(3)失其所与,不知 ( )

(4)吾其还也 ( )

8.之

(1)子犯请击之 ( )

(2)是寡人之过也 ( )

(3)臣之壮也 ( )

(4)夫晋,何厌之有 ( )

代词,指代“出使的人”

代词,指代“这件事”

代词,自己的

副词,表商量或希望语气,还是

代词,他们,指秦军

结构助词,的

主谓间助词,取消句子独立性,不译

宾语前置的标志,不译

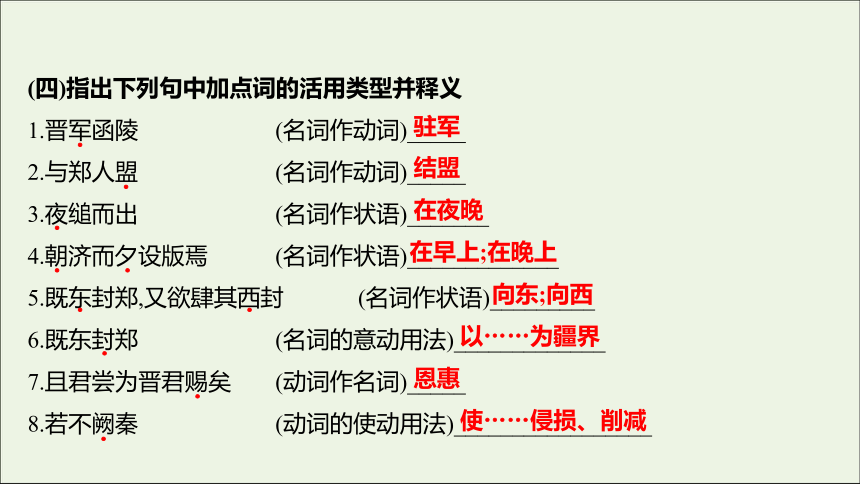

(四)指出下列句中加点词的活用类型并释义

1.晋军函陵 (名词作动词)_____

2.与郑人盟 (名词作动词)_____

3.夜缒而出 (名词作状语)_______

4.朝济而夕设版焉 (名词作状语)_____________

5.既东封郑,又欲肆其西封 (名词作状语)_________

6.既东封郑 (名词的意动用法)_____________

7.且君尝为晋君赐矣 (动词作名词)_____

8.若不阙秦 (动词的使动用法)_________________

驻军

结盟

在夜晚

在早上;在晚上

向东;向西

以……为疆界

恩惠

使……侵损、削减

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

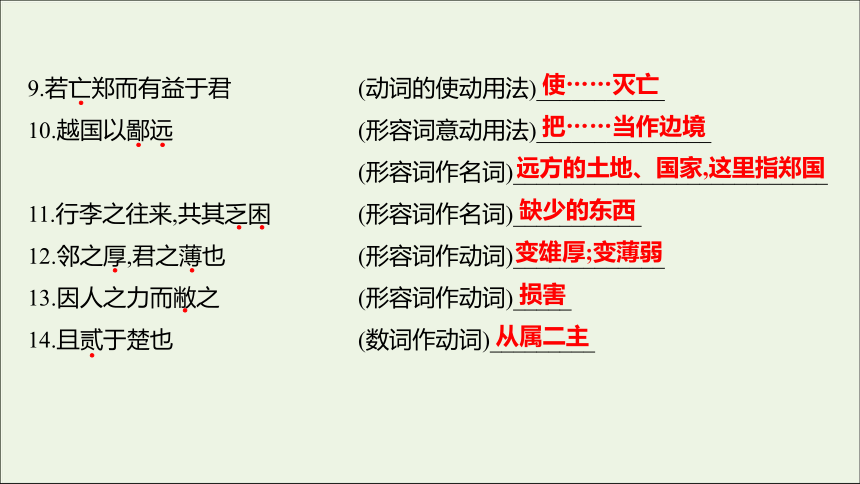

9.若亡郑而有益于君 (动词的使动用法)___________

10.越国以鄙远 (形容词意动用法)_______________

(形容词作名词)___________________________

11.行李之往来,共其乏困 (形容词作名词)___________

12.邻之厚,君之薄也 (形容词作动词)_____________

13.因人之力而敝之 (形容词作动词)_____

14.且贰于楚也 (数词作动词)_________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

使……灭亡

把……当作边境

远方的土地、国家,这里指郑国

缺少的东西

变雄厚;变薄弱

损害

从属二主

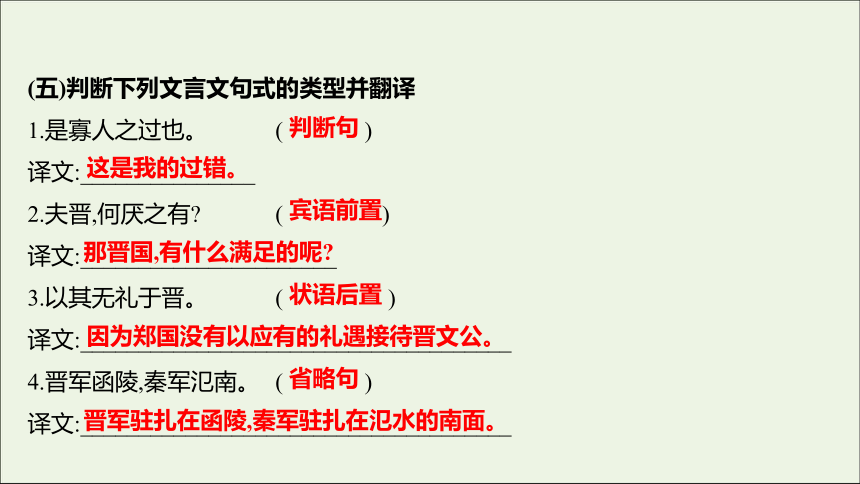

(五)判断下列文言文句式的类型并翻译

1.是寡人之过也。 ( )

译文:_______________

2.夫晋,何厌之有 ( )

译文:______________________

3.以其无礼于晋。 ( )

译文:_____________________________________

4.晋军函陵,秦军氾南。 ( )

译文:_____________________________________

判断句

这是我的过错。

宾语前置

那晋国,有什么满足的呢

状语后置

因为郑国没有以应有的礼遇接待晋文公。

省略句

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

二、内容感知

1.通读全文,请选出下面对课文的分析理解不恰当的一项 ( )

A.烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他捍卫国家主权的使命感和机智善辩的外交才能。

B.作为一国之君,郑伯在说服烛之武的时候能够引咎自责并晓之以利害,说明他仍不失为一个明智的君主。

C.佚之狐虽然在本文中只有一句话,却也是一个形象十分鲜明的人物。他既是一个爱国者,同时又是一个有知人之明的人。

D.在子犯请求袭击秦军的时候,晋文公制止了他。这说明晋军的实力不如秦军,贸然攻击,只能自取灭亡。

【明确】选D。晋文公不同意袭击秦军的理由是“微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武”,并不是晋军的实力不如秦军。

2.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_____________→③_____________→ ④_____________→⑤_____________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国。

答案:②佚之狐推荐烛之武,使郑伯看到了希望 ③烛之武婉拒,让人心头一紧 ④郑伯自责,烛之武答应出城 ⑤子犯建议攻打秦军

【我博览我掌握】

一、魅力作家

文质兼备的君子——左丘明

左丘明(约前502—约前422),春秋末期鲁国人。左丘明知识渊博,品德高尚。左丘明根据有关鲁国以及其他诸侯国的大量史料,依《春秋》的顺序著成了中国第一部叙事详细、议论精辟的编年体史书《左传》。

【景行行止】

君子之德,山高水长

左丘明知识渊博,品德高尚,孔子曾以左丘明为楷模谈论自己的做人原则,孔子言与其同耻。“子曰:‘巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。’”(《论语·公冶长》)也就是说,甜言蜜语、谗言媚色、卑躬屈膝,这种态度,左丘明认为可耻,我也认为可耻。隐匿怨恨而佯装友好,左丘明认为可耻,我也觉得可耻。孔子评价左丘明的这些话,反映出左丘明是一位诚实耿直、品德优良的人,这与秉笔直书的春秋史官文化精神是一致的。

二、背景回眸

秦晋围郑的原因

秦晋围郑发生在公元前630年。其原因有二:

(1)郑国曾两次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年时晋、楚城濮之战中,郑国出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然向晋国示好,但最终没有感化晋国。

(2)秦晋围郑,是因为秦晋都要争夺霸权,均需要向外扩张;且秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合是必然的选择。

(二)文化常识

西周春秋爵位制度

中国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后的爵制(分赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵不具备行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权利。西周春秋爵称,可大致分为公、侯、伯、子、男五级。

(三)《左传》十大经典名句

(1)多行不义,必自毙。

(2)人谁无过,过而能改,善莫大焉。

(3)我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

(4)末大必折,尾大不掉。

(5)川泽纳污,山薮藏疾,瑾瑜匿瑕。

(6)华而不实,怨之所聚也。

(7)骄奢淫佚,所自邪也。

(8)不以一眚掩大德。

(9)树德莫如滋,去疾莫如尽。

(10)俭,德之共也;侈,恶之大也。

四、脉络梳理

五、内容概览

本文主要通过记叙秦、晋围郑,郑大夫烛之武说退秦军一事,塑造了烛之武临危受命、解除国难的鲜明形象,表达了他深明大义的气度、捍卫国家主权的使命感和机智善辩的外交才能;同时,也反映了春秋时代诸侯各国之间斗争的复杂性。

文本导学·基础巩固

1.下列对第1、2段有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.秦、晋围郑的两个理由是郑“无礼于晋”和“贰于楚”。

B.“晋军函陵,秦军氾南”,二国军队分驻两地,这就为烛之武深夜见秦伯,说服其单独退军提供了有利条件。

C.文章写烛之武在使命面前,先“辞”后“受”,既流露出满腹的委屈和牢骚,也有故意刁难郑伯之意。

D.烛之武深明大义,以解国难为重,本段粗线条地勾勒出烛之武的形象,为下文写他奔赴国难的义勇精神做了必要的铺垫。

【明确】选C。文中烛之武“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”句流露出满腹的委屈和牢骚,没有故意刁难之意。

2.解释下列句中加点的词语。

(1)以其无礼于晋 以: _________ 于: _______

(2)且贰于楚也 贰:_________

【微点拨】“贰”,本义是指副;也是“二”的大写形式,用来计数和记账。 后来引

申为动词,“一分为二”“有二心”。又由“有二心”引申为“变节、背叛”。

(3)辞曰:“臣之壮也,犹不如人 辞:_____ 之:______________________________

如:_______

(4)然郑亡,子亦有不利焉 然:________________ 焉:________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

连词,因为

介词,对

从属二主

推辞

主谓间助词,取消句子独立性,不译

比得上

连词,表转折,然而

语气词,表陈述,啊

3.将文段中加横线的句子翻译成现代汉语。

(1)译文:___________________

(2)译文:____________________________________________________

佚之狐对郑文公说。

我壮年的时候,尚且比不上一般人;现在老了,不能干什么了。

4.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.烛之武的成功之处在于,恰当地把握了当时当地的国情、人情,准确地利用了对方心理,恰如其分地引导了秦伯的思路。

B.烛之武游说秦伯的步骤是:首先,欲扬先抑,以退为进,阐明利害;其次,替秦着想,以利相诱,挑拨秦晋;最后,推测未来,劝秦谨慎。

C.面对大国的君主,烛之武能够不卑不亢,从容辞令,既不刺激对方,又不失本国尊严,可谓是有理有利有节有体,从而出色完成了游说使命。

D.烛之武对秦晋两国关系和矛盾了如指掌,以“利”攻秦伯心理,以“害”巧析形势的同时,始终用历史事实赤裸裸地挑拨秦晋关系。

【明确】选D。烛之武在“亡郑”还是“舍郑”的利害分析上的挑拨是隐性的,不是“赤裸裸地”。

5.解释下列句中加点的词语。

(1)夜缒而出,见秦伯 缒:____________________________ 而:___________

见:_________

(2)焉用亡郑以陪邻 焉:___________ 用:___________ 以:__________________

陪:_____

(3)朝济而夕设版焉 济:_____ 版:_______________

(4)若不阙秦,将焉取之 阙:_______________________________

(5)微夫人之力不及此 微:_________ 夫人:_____________

(6)吾其还也 其:__________________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

用绳子拴着人(或物)从上往下送

连词,表修饰

谒见,拜见

疑问代词,何

介词,表原因

连词,表目的,来,用来

增加

渡河

筑土墙用的夹板

动词的使动用法,使……侵损、削减

假如没有

那人,指秦穆公

副词,表商量或希望语气,还是

6.将文段中加横线的句子翻译成现代汉语。

(1)译文:__________________________________________________。

(2)译文:_______________________________________________________。

(3)译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________

如果灭掉郑国对您有好处,(我们)怎敢拿这件事情来麻烦您

如果您放弃围攻郑国而把(它)作为东方道路上(招待过客)的主人

依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁道的;失掉自己的同盟者,这

是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不符合武德的。

能力形成·合作探究

【我理解我鉴赏】

1.请用简洁的语言概括出故事的开端、发展、高潮和结局几个部分的主要内容。

【明确】秦晋大军兵临城下,郑国危如累卵。烛之武受命于危难之际,虽有不满情绪,但出于对国家利益的考虑,挺身而出,运用自己的勇气和智慧,智说秦伯,使秦晋盟散约毁,两支人马自动撤离。

2.阅读全文,你认为烛之武是一个怎样的人 请简要分析。

【明确】本文的篇幅虽然不长,但烛之武这一形象却刻画得相当丰满。文章通过简明生动的语言,充分展示了他作为“志士”“勇士”“辩士”的性格特征。

形 象 具 体 表 现

志士 由于长期未被重用,烛之武的满腹牢骚与委屈溢于言表,但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他。他决心以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个深明大义的爱国志士

勇士 两方交战,生死未卜,出使秦营,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展示了他的勇士性格

辩士 烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他运用自己的智慧,反复向秦伯陈述利害。实则为郑,但表面上却处处为秦国着想。最终说服秦伯,使其退兵

3.本文篇幅虽短,但在叙述中处处注意伏笔与照应。请结合文本简要分析。

【明确】本文在行文中特别注意伏笔与照应,如:

(1)开头交代秦、晋围郑的原因,说“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明郑国得罪的主要是晋国,与秦国关系不大,为后文秦军撤离埋下伏笔。

(2)“晋军函陵,秦军氾南”,两军分开驻扎,为烛之武夜访秦伯创造了条件。

(3)“夜缒而出”照应了上文佚之狐所说的“国危矣”。

(4)后文晋文公所说的“因人之力”与前文烛之武所说的“且君尝为晋君赐矣”相呼应。

4.在第三段中,烛之武是怎样一步一步地说服秦穆公的 请根据提示填写下表。

【明确】

步骤 内容 方法

第一步 郑既知亡矣 ①欲扬先抑,以退为进

第二步 邻之厚,君之薄也 ②阐明利害,动摇秦君

第三步 君亦无所害 ③替秦着想,以利相诱

第四步 君之所知也 ④引史为例,挑拨秦、晋

第五步 唯君图之 ⑤推测未来,劝秦谨慎

5.《烛之武退秦师》对郑伯这一人物着墨不多,但他的思想性格却比较鲜明。请你用简要的语言对这一人物进行分析、评价。

【明确】郑伯是一个善于纳谏、勇于自责、精于言辞的君主。佚之狐推荐烛之武,他立即同意;面对烛之武的牢骚,他诚恳地承认错误;说服烛之武时,他站在烛之武利益的角度来分析问题,使烛之武难以拒绝。

6.晋文公是一个怎样的人 如何理解他的“不仁”“不知”“不武”

【明确】晋文公是一个头脑清醒的君主,他有隐忍不发、随机应变的胸怀和谋略。他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑;“不知”是实质,是对动武后果的冷静判断;“不武”,则是因为胜败难以预料。晋的退兵,是“利”字使然。

【我实践我飞跃】

1.烛之武和曹刿是《左传》中两个形象鲜明的人物,他们在面临巨大困境时,有义有勇,不顾个人安危,运用自己的语言艺术、周密的计谋帮助国家渡过难关。请结合《曹刿论战》《烛之武退秦师》说说两人智慧的不同之处。

我的思考:__________________________________________

参考答案:首先,烛之武的成功得益于借助外力。历史上说,烛之武在郑国仅为一个圉正,只是一个小小的养马官,他被选用,是由于佚之狐的知遇。他有爱国之心,又懂得交友之道,懂得利用资源,施展自己的才华。曹刿的成功源于毛遂自荐的勇气。他是一个活生生的敢闯敢拼的勇士,为了国家的安全,不顾乡人的讥讽,以草民的身份觐见庄王。他们一个是隐晦间接型的,一个是坦率直接型的。

其次,两人处理问题的方式方法不同。烛之武以一种貌似避己言他、超然物外的姿态劝说秦穆公。先晓之以害,再诱之以利,从历史说到现实,挑拨秦晋关系,达到游说的目的。这是一位老者智慧的展现。曹刿年轻,说话铿锵有力,劈头就问“何以战”,当面临别人的劝阻时,又说“肉食者鄙,未能远谋”。而后自己参与到战争之中,运用心理战术,凭借细致的观察,缜密的思考,抓住恰当的时机,一举破敌。体现了一个青年运筹帷幄的风流气概。

2.烛之武有勇有谋,直到晚年才得到为国效力的机会。他的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为是因为烛之武不会“毛遂自荐”。你同意哪种看法 为什么

我的思考:__________________________________________

参考答案:观点一:因为郑伯不能知人善任。晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在旦夕,才想到重用人才;遭到拒绝后才想到自责。可见郑伯是一个目光短浅之人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

观点二:因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里,还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注天下形势,思考安天下济苍生的途径,却得不到展现自我的机会。如果不是“秦、晋围郑”,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨之中了。国君不可能了解每一个人,他的默默无闻,主要是因为他不会抓住机会“毛遂自荐”。

素养发展·拓展学习

秦晋殽之战

杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。”穆公访诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎 师之所为,郑必知之。勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知 ”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之曰:“孟子!吾见师之出,而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知 中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之曰:“晋人御师必于殽,殽有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉!”秦师遂东。

三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下,超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼,必败。轻则寡谋,无礼则脱。入险而脱,又不能谋,能无败乎 ”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘韦先,牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。

郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣。为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也,吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何 ”杞子奔齐,逢孙、扬孙奔宋。孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。”灭滑而还。

晋原轸曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌患生;违天不祥。必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君乎 ”先轸曰:“秦不哀吾丧,而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为 吾闻之:‘一日纵敌,数世之患也。’谋及子孙,可谓死君乎!”遂发命,遽兴姜戎。子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右。夏四月辛巳,败秦师于殽,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归。遂墨以葬文公,晋于是始墨。

文嬴请三帅,曰:“彼实构吾二君,寡君若得而食之,不厌,君何辱讨焉 使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何 ”公许之。先轸朝,问秦囚。公曰:“夫人请之,吾舍之矣。”先轸怒曰:“武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国,堕军实而长寇仇,亡无日矣!”不顾而唾。公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。释左骖,以公命赠孟明。孟明稽首曰:“君之惠,不以累臣衅鼓,使归就戮于秦,寡君之以为戮,死且不朽。若从君惠而免之,三年将拜君赐。”

秦伯素服郊次,乡师而哭,曰:“孤违蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。”不替孟明,曰:“孤之过也,大夫何罪 且吾不以一眚掩大德。”

(有删改)

【培优训练】

1.(审美鉴赏与创造)下列对《烛之武退秦师》《秦晋殽之战》两篇文章的理解不正确的一项是 ( )

A.晋、秦两国国君亲率大军围攻郑国,郑国国土被占,国都被围,形势十分危急,佚之狐慧眼识英雄,推荐烛之武去说退秦师。

B.烛之武虽对自己一直未被郑伯重用而牢骚满腹,但在郑伯的自责面前,能深明大义,义无反顾地奔赴敌营以解除国家危难。

C.《秦晋殽之战》善于通过人物语言和行动来突出人物个性,刻画人物:如蹇叔的老谋深算,富有远见,秦穆公的宽厚担当、特别在最后深切反省自我检讨,王孙满和弦高的机智聪明等。

D.这两篇优秀的历史散文,叙事能够处处注意伏笔与照应,故事情节波澜起伏,人物形象栩栩如生,具有很强的艺术感染力。

【解析】选C。C项,表述错误,“秦穆公的宽厚担当”错误,他刚愎自用。

2.(思维发展与提升) 《烛之武退秦师》《秦晋殽之战》都出现了郑伯,请比较一下他在两课中的形象特点有何不同。

答: __________________________________________

答案:《烛之武退秦师》中的郑伯有知错能改、知人善任、从谏如流的优秀品质;而《秦晋殽之战》中的郑伯有见微知著、沉着冷静、机智果断的政治家品质。

3.(思维发展与提升)这两课中都有小人物,把他们找出来,结合他们的所作所为,谈一下小人物如何为国效力。

答: __________________________________________

答案:烛之武年迈,一事无成;《秦晋殽之战》郑国商人弦高(古代重农轻商),他们都是默默无闻。结合他们在国家危难关头的行为,只要有爱国之心、报国之志,就可以为国效力。同时还需充实自己、锻炼自己、练就一身本领,才能更好地报效祖国。(答案仅供参考,言之成理即可)

附【译文】

杞子从郑国派人向秦国报告说:“郑国人让我掌管他们国都北门的钥匙,如

果悄悄派兵前来,就可以占领郑国了。”秦穆公为这事征求蹇叔的意见。蹇叔

说:“兴师动众去袭击远方的国家,我从没有听说过。军队劳累不堪,力量消耗尽

了,远方的君主防备着我们,恐怕不可以吧 (我们)军队的行动,郑国一定会知

道。劳师动众而无所得,士兵们必然产生怨恨叛离之心。况且行军千里,谁会不

知道呢 ”秦穆公谢绝(蹇叔的劝告)。召集孟明视、西乞术、白乙丙三位将领,派

他们带兵从东门外出发。蹇叔为这事哭着说:“孟明!我今天看着军队出征,却

看不到他们回来啊!”秦穆公(听了)派人对他说:“你知道什么 (假如你只)活到中

寿,你坟上的树早就长得有两手合抱那么粗了!”蹇叔的儿子也加入这次出征的军队,(蹇叔)哭着送他说:“晋国人必然在殽山抵御我军,殽山有南北两座山:南面一座是夏朝国君皋的墓地;北面一座是周文王避过风雨的地方,(你)一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!”秦国的军队于是向东进发了。

(鲁僖公)三十三年春天,秦军经过周都城的北门,(兵车上)左右两边的战士都脱下战盔,下车(致敬),接着有三百辆兵车的战士一跃而登上战车。王孙满这时还小,看到这种情形,向周王说:“秦国的军队轻狂而不讲礼貌,一定会失败。轻狂就少谋略,没礼貌就纪律不严。进入险境而纪律不严,又缺少谋略,能不失败吗 ”经过滑国的时候,郑国商人弦高将要到周都城去做买卖,在这里遇到秦军,(弦高)先送上四张熟牛皮,再送上十二头牛慰劳秦军,说:“我国国君听说你们将要行军经过敝国,我冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕,(但)愿为您的部下留居郑地效劳,住一天就供给一天的粮食;要走就准备好那一夜的保卫工作。”并且派人立即去郑国报信。

郑穆公派人到宾馆察看,(原来杞子及其部下)已经捆好了行装,磨快了兵器,喂饱了马匹(准备好做秦军的内应)。(郑穆公)派皇武子去辞谢他们,说:“你们在敝国居住的时间很长了,只是供食用的东西快吃完了。你们也该走了吧,郑国有原圃,就像秦国有具囿,你们回到本国的兽苑中去猎取麋鹿,让敝国得到安宁,怎么样 ”(于是)杞子逃到齐国,逢孙、扬孙逃到宋国。孟明说:“郑国有准备了,不能指望什么了。进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。”(于是)灭掉滑国就回秦国去了。

晋国的原轸说:“秦国违背蹇叔的意见,因为贪得无厌而使老百姓劳苦不堪,(这是)上天送给我们的好机会。送上门的好机会不能放弃,敌人不能轻易放过。放走了敌人就会产生后患;违背了天意就会不吉利。一定要讨伐秦军!”栾枝说:“没有报答秦国的恩惠而去攻打它的军队,难道心目中还有已死的国君吗 ”先轸说:“秦国不为我们的新丧举哀,却讨伐我们的同姓之国,秦国就是无礼,我们还报什么恩呢 我听说:‘一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患。’为后世子孙考虑,怎么能说是为了已死的国君呢!”于是发布命令,立即调动姜戎的军队。晋襄公把白色的孝服染成黑色,梁弘为他驾御兵车,莱驹担任车右武士。这一年夏季四月十三日,(晋军)在殽山打败了秦军,俘虏了秦军三帅孟明视、西乞术、白乙丙而回。于是晋襄公就穿着黑衣服给晋文公送葬,晋国从此以黑衣服为丧服。

(晋文公的夫人)文嬴向晋襄公请求把秦国的三个将帅放回去,说:“他们的确是挑拨了我们秦、晋两国国君的关系,秦穆公如果得到这三个人,就是吃了他们的肉都不解恨,何劳您去惩罚他们呢 让他们回到秦国去受刑,以满足秦穆公的心愿,怎么样 ”晋襄公答应了她。先轸朝见襄公,问起秦国的囚徒哪里去了。襄公说:“夫人为这事情请求我,我把他们放了。”先轸愤怒地说:“战士们花了很大的力气,才把他们从战场上抓回来,妇人几句谎话就把他们放走,毁了自己的战果而助长了敌人的气焰,亡国没有几天了!”不回头就往地上吐了口唾沫。晋襄公派阳处父去追孟明等人,追到河边,(孟明等人)已登舟离岸了。阳处父解下车左边的骖马,(假托)晋襄公的名义赠给孟明。孟明(在船上)叩头说:“蒙贵国国君的恩惠,不用我们这些俘虏的血涂抹战鼓,让我们回到秦国去受死刑,如果国君把我们杀死,死了也不会忘记这次的失败。如果遵从晋君的好意赦免了我们,三年后将要来拜谢晋军的恩赐!”

秦穆公穿着白色的衣服在郊外等候,对着被释放回来的将士哭着说:“我违背了蹇叔的劝告,让你们受了屈辱,这是我的罪过。”没有撤换孟明,(秦穆公)说:“这是我的错误,大夫有什么罪 况且我不会因为一次小的过失而抹杀他的大功劳。”

古今对译·通晓文意

第4课 烛之武退秦师

资料助读·自主学习

【我预习我达标】

一、基础积累

(一)通假字

1.共其乏困 (“___”通“___”)

2.秦伯说,与郑人盟 (“___”通“___”)

3.失其所与,不知 (“___”通“___”)

共

供

说

悦

知

智

(二)古今异义

1.若舍郑以为东道主

古义:__________________________

今义:请客的主人

2.行李之往来,共其乏困

古义:_________

今义:出门所带的包裹、箱子等

3.微夫人之力不及此

古义:_____________

今义:对一般人的妻子的尊称

东方道路上(招待过客)的主人

出使的人

那人,指秦穆公

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

(三)一词多义

1.微

(1)微夫人之力不及此

( )

(2)微闻有鼠作作索索(《口技》) ( )

2.若

(1)若使烛之武见秦君,师必退 ( )

(2)海内存知己,天涯若比邻(《送杜少府之任蜀州》) ( )

(3)徐公不若君之美也(《邹忌讽齐王纳谏》) ( )

假如没有。用来表示一种否定的假设或条件

暗暗地

假如

好像

及,比得上

3.鄙

(1)越国以鄙远,君知其难也 ( )

(2)蜀之鄙有二僧(《为学》) ( )

(3)肉食者鄙(《曹刿论战》) ( )

4.焉

(1)子亦有不利焉 ( )

(2)焉用亡郑以陪邻 ( )

(3)若不阙秦,将焉取之 ( )

边邑,这里用作动词,把……当做边邑

边境

浅陋,这里指目光短浅

语气词,表陈述,啊

疑问代词,何

疑问代词,哪里

5.以

(1)以其无礼于晋 ( )

(2)敢以烦执事 ( )

(3)越国以鄙远 ( )

(4)焉用亡郑以陪邻 ( )

(5)若舍郑以为东道主 ( )

连词,因为

介词,拿、用

连词,表顺承

连词,表顺承

介词,把

6.而

(1)今急而求子 ( )

(2)夜缒而出 ( )

(3)若亡郑而有益于君 ( )

(4)朝济而夕设版焉 ( )

连词,表顺承,才

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表转折

7.其

(1)行李之往来,共其乏困 ( )

(2)越国以鄙远,君知其难也 ( )

(3)失其所与,不知 ( )

(4)吾其还也 ( )

8.之

(1)子犯请击之 ( )

(2)是寡人之过也 ( )

(3)臣之壮也 ( )

(4)夫晋,何厌之有 ( )

代词,指代“出使的人”

代词,指代“这件事”

代词,自己的

副词,表商量或希望语气,还是

代词,他们,指秦军

结构助词,的

主谓间助词,取消句子独立性,不译

宾语前置的标志,不译

(四)指出下列句中加点词的活用类型并释义

1.晋军函陵 (名词作动词)_____

2.与郑人盟 (名词作动词)_____

3.夜缒而出 (名词作状语)_______

4.朝济而夕设版焉 (名词作状语)_____________

5.既东封郑,又欲肆其西封 (名词作状语)_________

6.既东封郑 (名词的意动用法)_____________

7.且君尝为晋君赐矣 (动词作名词)_____

8.若不阙秦 (动词的使动用法)_________________

驻军

结盟

在夜晚

在早上;在晚上

向东;向西

以……为疆界

恩惠

使……侵损、削减

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

9.若亡郑而有益于君 (动词的使动用法)___________

10.越国以鄙远 (形容词意动用法)_______________

(形容词作名词)___________________________

11.行李之往来,共其乏困 (形容词作名词)___________

12.邻之厚,君之薄也 (形容词作动词)_____________

13.因人之力而敝之 (形容词作动词)_____

14.且贰于楚也 (数词作动词)_________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

使……灭亡

把……当作边境

远方的土地、国家,这里指郑国

缺少的东西

变雄厚;变薄弱

损害

从属二主

(五)判断下列文言文句式的类型并翻译

1.是寡人之过也。 ( )

译文:_______________

2.夫晋,何厌之有 ( )

译文:______________________

3.以其无礼于晋。 ( )

译文:_____________________________________

4.晋军函陵,秦军氾南。 ( )

译文:_____________________________________

判断句

这是我的过错。

宾语前置

那晋国,有什么满足的呢

状语后置

因为郑国没有以应有的礼遇接待晋文公。

省略句

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

二、内容感知

1.通读全文,请选出下面对课文的分析理解不恰当的一项 ( )

A.烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他捍卫国家主权的使命感和机智善辩的外交才能。

B.作为一国之君,郑伯在说服烛之武的时候能够引咎自责并晓之以利害,说明他仍不失为一个明智的君主。

C.佚之狐虽然在本文中只有一句话,却也是一个形象十分鲜明的人物。他既是一个爱国者,同时又是一个有知人之明的人。

D.在子犯请求袭击秦军的时候,晋文公制止了他。这说明晋军的实力不如秦军,贸然攻击,只能自取灭亡。

【明确】选D。晋文公不同意袭击秦军的理由是“微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武”,并不是晋军的实力不如秦军。

2.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_____________→③_____________→ ④_____________→⑤_____________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国。

答案:②佚之狐推荐烛之武,使郑伯看到了希望 ③烛之武婉拒,让人心头一紧 ④郑伯自责,烛之武答应出城 ⑤子犯建议攻打秦军

【我博览我掌握】

一、魅力作家

文质兼备的君子——左丘明

左丘明(约前502—约前422),春秋末期鲁国人。左丘明知识渊博,品德高尚。左丘明根据有关鲁国以及其他诸侯国的大量史料,依《春秋》的顺序著成了中国第一部叙事详细、议论精辟的编年体史书《左传》。

【景行行止】

君子之德,山高水长

左丘明知识渊博,品德高尚,孔子曾以左丘明为楷模谈论自己的做人原则,孔子言与其同耻。“子曰:‘巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。’”(《论语·公冶长》)也就是说,甜言蜜语、谗言媚色、卑躬屈膝,这种态度,左丘明认为可耻,我也认为可耻。隐匿怨恨而佯装友好,左丘明认为可耻,我也觉得可耻。孔子评价左丘明的这些话,反映出左丘明是一位诚实耿直、品德优良的人,这与秉笔直书的春秋史官文化精神是一致的。

二、背景回眸

秦晋围郑的原因

秦晋围郑发生在公元前630年。其原因有二:

(1)郑国曾两次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年时晋、楚城濮之战中,郑国出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然向晋国示好,但最终没有感化晋国。

(2)秦晋围郑,是因为秦晋都要争夺霸权,均需要向外扩张;且秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合是必然的选择。

(二)文化常识

西周春秋爵位制度

中国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后的爵制(分赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵不具备行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权利。西周春秋爵称,可大致分为公、侯、伯、子、男五级。

(三)《左传》十大经典名句

(1)多行不义,必自毙。

(2)人谁无过,过而能改,善莫大焉。

(3)我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

(4)末大必折,尾大不掉。

(5)川泽纳污,山薮藏疾,瑾瑜匿瑕。

(6)华而不实,怨之所聚也。

(7)骄奢淫佚,所自邪也。

(8)不以一眚掩大德。

(9)树德莫如滋,去疾莫如尽。

(10)俭,德之共也;侈,恶之大也。

四、脉络梳理

五、内容概览

本文主要通过记叙秦、晋围郑,郑大夫烛之武说退秦军一事,塑造了烛之武临危受命、解除国难的鲜明形象,表达了他深明大义的气度、捍卫国家主权的使命感和机智善辩的外交才能;同时,也反映了春秋时代诸侯各国之间斗争的复杂性。

文本导学·基础巩固

1.下列对第1、2段有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.秦、晋围郑的两个理由是郑“无礼于晋”和“贰于楚”。

B.“晋军函陵,秦军氾南”,二国军队分驻两地,这就为烛之武深夜见秦伯,说服其单独退军提供了有利条件。

C.文章写烛之武在使命面前,先“辞”后“受”,既流露出满腹的委屈和牢骚,也有故意刁难郑伯之意。

D.烛之武深明大义,以解国难为重,本段粗线条地勾勒出烛之武的形象,为下文写他奔赴国难的义勇精神做了必要的铺垫。

【明确】选C。文中烛之武“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”句流露出满腹的委屈和牢骚,没有故意刁难之意。

2.解释下列句中加点的词语。

(1)以其无礼于晋 以: _________ 于: _______

(2)且贰于楚也 贰:_________

【微点拨】“贰”,本义是指副;也是“二”的大写形式,用来计数和记账。 后来引

申为动词,“一分为二”“有二心”。又由“有二心”引申为“变节、背叛”。

(3)辞曰:“臣之壮也,犹不如人 辞:_____ 之:______________________________

如:_______

(4)然郑亡,子亦有不利焉 然:________________ 焉:________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

连词,因为

介词,对

从属二主

推辞

主谓间助词,取消句子独立性,不译

比得上

连词,表转折,然而

语气词,表陈述,啊

3.将文段中加横线的句子翻译成现代汉语。

(1)译文:___________________

(2)译文:____________________________________________________

佚之狐对郑文公说。

我壮年的时候,尚且比不上一般人;现在老了,不能干什么了。

4.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

A.烛之武的成功之处在于,恰当地把握了当时当地的国情、人情,准确地利用了对方心理,恰如其分地引导了秦伯的思路。

B.烛之武游说秦伯的步骤是:首先,欲扬先抑,以退为进,阐明利害;其次,替秦着想,以利相诱,挑拨秦晋;最后,推测未来,劝秦谨慎。

C.面对大国的君主,烛之武能够不卑不亢,从容辞令,既不刺激对方,又不失本国尊严,可谓是有理有利有节有体,从而出色完成了游说使命。

D.烛之武对秦晋两国关系和矛盾了如指掌,以“利”攻秦伯心理,以“害”巧析形势的同时,始终用历史事实赤裸裸地挑拨秦晋关系。

【明确】选D。烛之武在“亡郑”还是“舍郑”的利害分析上的挑拨是隐性的,不是“赤裸裸地”。

5.解释下列句中加点的词语。

(1)夜缒而出,见秦伯 缒:____________________________ 而:___________

见:_________

(2)焉用亡郑以陪邻 焉:___________ 用:___________ 以:__________________

陪:_____

(3)朝济而夕设版焉 济:_____ 版:_______________

(4)若不阙秦,将焉取之 阙:_______________________________

(5)微夫人之力不及此 微:_________ 夫人:_____________

(6)吾其还也 其:__________________________

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

用绳子拴着人(或物)从上往下送

连词,表修饰

谒见,拜见

疑问代词,何

介词,表原因

连词,表目的,来,用来

增加

渡河

筑土墙用的夹板

动词的使动用法,使……侵损、削减

假如没有

那人,指秦穆公

副词,表商量或希望语气,还是

6.将文段中加横线的句子翻译成现代汉语。

(1)译文:__________________________________________________。

(2)译文:_______________________________________________________。

(3)译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________

如果灭掉郑国对您有好处,(我们)怎敢拿这件事情来麻烦您

如果您放弃围攻郑国而把(它)作为东方道路上(招待过客)的主人

依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁道的;失掉自己的同盟者,这

是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不符合武德的。

能力形成·合作探究

【我理解我鉴赏】

1.请用简洁的语言概括出故事的开端、发展、高潮和结局几个部分的主要内容。

【明确】秦晋大军兵临城下,郑国危如累卵。烛之武受命于危难之际,虽有不满情绪,但出于对国家利益的考虑,挺身而出,运用自己的勇气和智慧,智说秦伯,使秦晋盟散约毁,两支人马自动撤离。

2.阅读全文,你认为烛之武是一个怎样的人 请简要分析。

【明确】本文的篇幅虽然不长,但烛之武这一形象却刻画得相当丰满。文章通过简明生动的语言,充分展示了他作为“志士”“勇士”“辩士”的性格特征。

形 象 具 体 表 现

志士 由于长期未被重用,烛之武的满腹牢骚与委屈溢于言表,但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他。他决心以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个深明大义的爱国志士

勇士 两方交战,生死未卜,出使秦营,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展示了他的勇士性格

辩士 烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他运用自己的智慧,反复向秦伯陈述利害。实则为郑,但表面上却处处为秦国着想。最终说服秦伯,使其退兵

3.本文篇幅虽短,但在叙述中处处注意伏笔与照应。请结合文本简要分析。

【明确】本文在行文中特别注意伏笔与照应,如:

(1)开头交代秦、晋围郑的原因,说“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明郑国得罪的主要是晋国,与秦国关系不大,为后文秦军撤离埋下伏笔。

(2)“晋军函陵,秦军氾南”,两军分开驻扎,为烛之武夜访秦伯创造了条件。

(3)“夜缒而出”照应了上文佚之狐所说的“国危矣”。

(4)后文晋文公所说的“因人之力”与前文烛之武所说的“且君尝为晋君赐矣”相呼应。

4.在第三段中,烛之武是怎样一步一步地说服秦穆公的 请根据提示填写下表。

【明确】

步骤 内容 方法

第一步 郑既知亡矣 ①欲扬先抑,以退为进

第二步 邻之厚,君之薄也 ②阐明利害,动摇秦君

第三步 君亦无所害 ③替秦着想,以利相诱

第四步 君之所知也 ④引史为例,挑拨秦、晋

第五步 唯君图之 ⑤推测未来,劝秦谨慎

5.《烛之武退秦师》对郑伯这一人物着墨不多,但他的思想性格却比较鲜明。请你用简要的语言对这一人物进行分析、评价。

【明确】郑伯是一个善于纳谏、勇于自责、精于言辞的君主。佚之狐推荐烛之武,他立即同意;面对烛之武的牢骚,他诚恳地承认错误;说服烛之武时,他站在烛之武利益的角度来分析问题,使烛之武难以拒绝。

6.晋文公是一个怎样的人 如何理解他的“不仁”“不知”“不武”

【明确】晋文公是一个头脑清醒的君主,他有隐忍不发、随机应变的胸怀和谋略。他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑;“不知”是实质,是对动武后果的冷静判断;“不武”,则是因为胜败难以预料。晋的退兵,是“利”字使然。

【我实践我飞跃】

1.烛之武和曹刿是《左传》中两个形象鲜明的人物,他们在面临巨大困境时,有义有勇,不顾个人安危,运用自己的语言艺术、周密的计谋帮助国家渡过难关。请结合《曹刿论战》《烛之武退秦师》说说两人智慧的不同之处。

我的思考:__________________________________________

参考答案:首先,烛之武的成功得益于借助外力。历史上说,烛之武在郑国仅为一个圉正,只是一个小小的养马官,他被选用,是由于佚之狐的知遇。他有爱国之心,又懂得交友之道,懂得利用资源,施展自己的才华。曹刿的成功源于毛遂自荐的勇气。他是一个活生生的敢闯敢拼的勇士,为了国家的安全,不顾乡人的讥讽,以草民的身份觐见庄王。他们一个是隐晦间接型的,一个是坦率直接型的。

其次,两人处理问题的方式方法不同。烛之武以一种貌似避己言他、超然物外的姿态劝说秦穆公。先晓之以害,再诱之以利,从历史说到现实,挑拨秦晋关系,达到游说的目的。这是一位老者智慧的展现。曹刿年轻,说话铿锵有力,劈头就问“何以战”,当面临别人的劝阻时,又说“肉食者鄙,未能远谋”。而后自己参与到战争之中,运用心理战术,凭借细致的观察,缜密的思考,抓住恰当的时机,一举破敌。体现了一个青年运筹帷幄的风流气概。

2.烛之武有勇有谋,直到晚年才得到为国效力的机会。他的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为是因为烛之武不会“毛遂自荐”。你同意哪种看法 为什么

我的思考:__________________________________________

参考答案:观点一:因为郑伯不能知人善任。晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在旦夕,才想到重用人才;遭到拒绝后才想到自责。可见郑伯是一个目光短浅之人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

观点二:因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里,还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注天下形势,思考安天下济苍生的途径,却得不到展现自我的机会。如果不是“秦、晋围郑”,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨之中了。国君不可能了解每一个人,他的默默无闻,主要是因为他不会抓住机会“毛遂自荐”。

素养发展·拓展学习

秦晋殽之战

杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。”穆公访诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎 师之所为,郑必知之。勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知 ”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之曰:“孟子!吾见师之出,而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知 中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之曰:“晋人御师必于殽,殽有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉!”秦师遂东。

三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下,超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼,必败。轻则寡谋,无礼则脱。入险而脱,又不能谋,能无败乎 ”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘韦先,牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。

郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣。为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也,吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何 ”杞子奔齐,逢孙、扬孙奔宋。孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。”灭滑而还。

晋原轸曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌患生;违天不祥。必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君乎 ”先轸曰:“秦不哀吾丧,而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为 吾闻之:‘一日纵敌,数世之患也。’谋及子孙,可谓死君乎!”遂发命,遽兴姜戎。子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右。夏四月辛巳,败秦师于殽,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归。遂墨以葬文公,晋于是始墨。

文嬴请三帅,曰:“彼实构吾二君,寡君若得而食之,不厌,君何辱讨焉 使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何 ”公许之。先轸朝,问秦囚。公曰:“夫人请之,吾舍之矣。”先轸怒曰:“武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国,堕军实而长寇仇,亡无日矣!”不顾而唾。公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。释左骖,以公命赠孟明。孟明稽首曰:“君之惠,不以累臣衅鼓,使归就戮于秦,寡君之以为戮,死且不朽。若从君惠而免之,三年将拜君赐。”

秦伯素服郊次,乡师而哭,曰:“孤违蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。”不替孟明,曰:“孤之过也,大夫何罪 且吾不以一眚掩大德。”

(有删改)

【培优训练】

1.(审美鉴赏与创造)下列对《烛之武退秦师》《秦晋殽之战》两篇文章的理解不正确的一项是 ( )

A.晋、秦两国国君亲率大军围攻郑国,郑国国土被占,国都被围,形势十分危急,佚之狐慧眼识英雄,推荐烛之武去说退秦师。

B.烛之武虽对自己一直未被郑伯重用而牢骚满腹,但在郑伯的自责面前,能深明大义,义无反顾地奔赴敌营以解除国家危难。

C.《秦晋殽之战》善于通过人物语言和行动来突出人物个性,刻画人物:如蹇叔的老谋深算,富有远见,秦穆公的宽厚担当、特别在最后深切反省自我检讨,王孙满和弦高的机智聪明等。

D.这两篇优秀的历史散文,叙事能够处处注意伏笔与照应,故事情节波澜起伏,人物形象栩栩如生,具有很强的艺术感染力。

【解析】选C。C项,表述错误,“秦穆公的宽厚担当”错误,他刚愎自用。

2.(思维发展与提升) 《烛之武退秦师》《秦晋殽之战》都出现了郑伯,请比较一下他在两课中的形象特点有何不同。

答: __________________________________________

答案:《烛之武退秦师》中的郑伯有知错能改、知人善任、从谏如流的优秀品质;而《秦晋殽之战》中的郑伯有见微知著、沉着冷静、机智果断的政治家品质。

3.(思维发展与提升)这两课中都有小人物,把他们找出来,结合他们的所作所为,谈一下小人物如何为国效力。

答: __________________________________________

答案:烛之武年迈,一事无成;《秦晋殽之战》郑国商人弦高(古代重农轻商),他们都是默默无闻。结合他们在国家危难关头的行为,只要有爱国之心、报国之志,就可以为国效力。同时还需充实自己、锻炼自己、练就一身本领,才能更好地报效祖国。(答案仅供参考,言之成理即可)

附【译文】

杞子从郑国派人向秦国报告说:“郑国人让我掌管他们国都北门的钥匙,如

果悄悄派兵前来,就可以占领郑国了。”秦穆公为这事征求蹇叔的意见。蹇叔

说:“兴师动众去袭击远方的国家,我从没有听说过。军队劳累不堪,力量消耗尽

了,远方的君主防备着我们,恐怕不可以吧 (我们)军队的行动,郑国一定会知

道。劳师动众而无所得,士兵们必然产生怨恨叛离之心。况且行军千里,谁会不

知道呢 ”秦穆公谢绝(蹇叔的劝告)。召集孟明视、西乞术、白乙丙三位将领,派

他们带兵从东门外出发。蹇叔为这事哭着说:“孟明!我今天看着军队出征,却

看不到他们回来啊!”秦穆公(听了)派人对他说:“你知道什么 (假如你只)活到中

寿,你坟上的树早就长得有两手合抱那么粗了!”蹇叔的儿子也加入这次出征的军队,(蹇叔)哭着送他说:“晋国人必然在殽山抵御我军,殽山有南北两座山:南面一座是夏朝国君皋的墓地;北面一座是周文王避过风雨的地方,(你)一定会死在这两座山之间,我准备到那里去收你的尸骨!”秦国的军队于是向东进发了。

(鲁僖公)三十三年春天,秦军经过周都城的北门,(兵车上)左右两边的战士都脱下战盔,下车(致敬),接着有三百辆兵车的战士一跃而登上战车。王孙满这时还小,看到这种情形,向周王说:“秦国的军队轻狂而不讲礼貌,一定会失败。轻狂就少谋略,没礼貌就纪律不严。进入险境而纪律不严,又缺少谋略,能不失败吗 ”经过滑国的时候,郑国商人弦高将要到周都城去做买卖,在这里遇到秦军,(弦高)先送上四张熟牛皮,再送上十二头牛慰劳秦军,说:“我国国君听说你们将要行军经过敝国,我冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕,(但)愿为您的部下留居郑地效劳,住一天就供给一天的粮食;要走就准备好那一夜的保卫工作。”并且派人立即去郑国报信。

郑穆公派人到宾馆察看,(原来杞子及其部下)已经捆好了行装,磨快了兵器,喂饱了马匹(准备好做秦军的内应)。(郑穆公)派皇武子去辞谢他们,说:“你们在敝国居住的时间很长了,只是供食用的东西快吃完了。你们也该走了吧,郑国有原圃,就像秦国有具囿,你们回到本国的兽苑中去猎取麋鹿,让敝国得到安宁,怎么样 ”(于是)杞子逃到齐国,逢孙、扬孙逃到宋国。孟明说:“郑国有准备了,不能指望什么了。进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧。”(于是)灭掉滑国就回秦国去了。

晋国的原轸说:“秦国违背蹇叔的意见,因为贪得无厌而使老百姓劳苦不堪,(这是)上天送给我们的好机会。送上门的好机会不能放弃,敌人不能轻易放过。放走了敌人就会产生后患;违背了天意就会不吉利。一定要讨伐秦军!”栾枝说:“没有报答秦国的恩惠而去攻打它的军队,难道心目中还有已死的国君吗 ”先轸说:“秦国不为我们的新丧举哀,却讨伐我们的同姓之国,秦国就是无礼,我们还报什么恩呢 我听说:‘一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患。’为后世子孙考虑,怎么能说是为了已死的国君呢!”于是发布命令,立即调动姜戎的军队。晋襄公把白色的孝服染成黑色,梁弘为他驾御兵车,莱驹担任车右武士。这一年夏季四月十三日,(晋军)在殽山打败了秦军,俘虏了秦军三帅孟明视、西乞术、白乙丙而回。于是晋襄公就穿着黑衣服给晋文公送葬,晋国从此以黑衣服为丧服。

(晋文公的夫人)文嬴向晋襄公请求把秦国的三个将帅放回去,说:“他们的确是挑拨了我们秦、晋两国国君的关系,秦穆公如果得到这三个人,就是吃了他们的肉都不解恨,何劳您去惩罚他们呢 让他们回到秦国去受刑,以满足秦穆公的心愿,怎么样 ”晋襄公答应了她。先轸朝见襄公,问起秦国的囚徒哪里去了。襄公说:“夫人为这事情请求我,我把他们放了。”先轸愤怒地说:“战士们花了很大的力气,才把他们从战场上抓回来,妇人几句谎话就把他们放走,毁了自己的战果而助长了敌人的气焰,亡国没有几天了!”不回头就往地上吐了口唾沫。晋襄公派阳处父去追孟明等人,追到河边,(孟明等人)已登舟离岸了。阳处父解下车左边的骖马,(假托)晋襄公的名义赠给孟明。孟明(在船上)叩头说:“蒙贵国国君的恩惠,不用我们这些俘虏的血涂抹战鼓,让我们回到秦国去受死刑,如果国君把我们杀死,死了也不会忘记这次的失败。如果遵从晋君的好意赦免了我们,三年后将要来拜谢晋军的恩赐!”

秦穆公穿着白色的衣服在郊外等候,对着被释放回来的将士哭着说:“我违背了蹇叔的劝告,让你们受了屈辱,这是我的罪过。”没有撤换孟明,(秦穆公)说:“这是我的错误,大夫有什么罪 况且我不会因为一次小的过失而抹杀他的大功劳。”

古今对译·通晓文意

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])