教科版六年级科学上册 第3课《人类认识地球运动的历史》(表格式教案)

文档属性

| 名称 | 教科版六年级科学上册 第3课《人类认识地球运动的历史》(表格式教案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-25 10:34:35 | ||

图片预览

文档简介

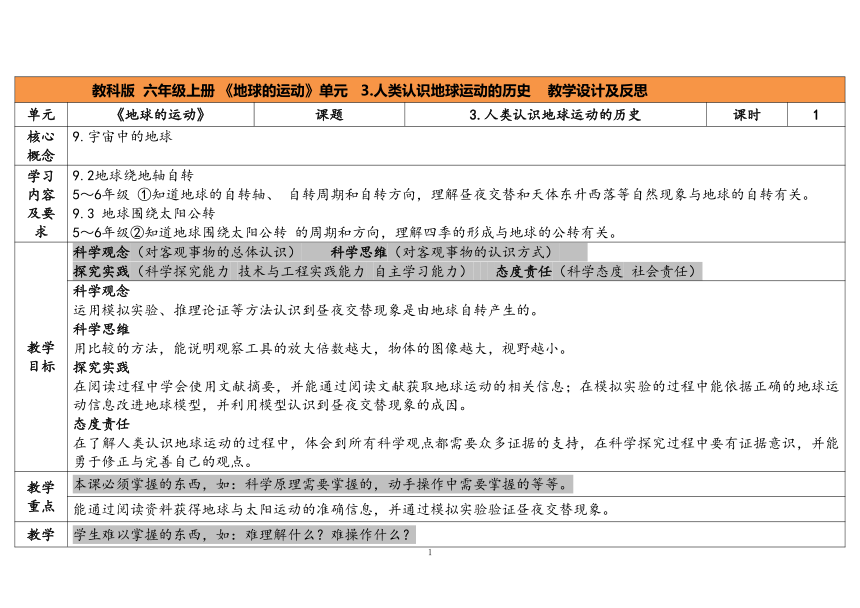

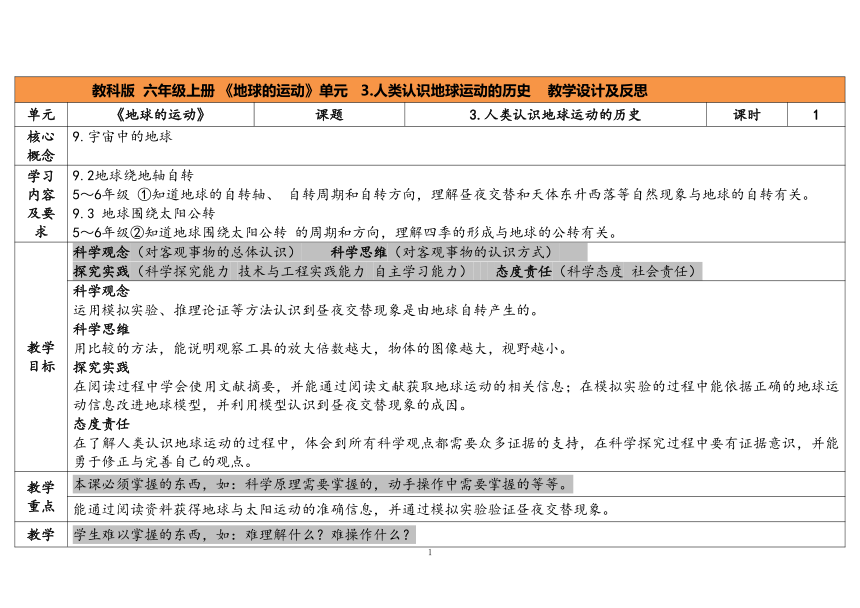

教科版 六年级上册 《地球的运动》单元 3.人类认识地球运动的历史 教学设计及反思

单元 《地球的运动》 课题 3.人类认识地球运动的历史 课时 1

核心 概念 9.宇宙中的地球

学习内容及要求 9.2地球绕地轴自转 5~6年级 ①知道地球的自转轴、 自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 9.3 地球围绕太阳公转 5~6年级②知道地球围绕太阳公转 的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的。 科学思维 用比较的方法,能说明观察工具的放大倍数越大,物体的图像越大,视野越小。 探究实践 在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息;在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。 态度责任 在了解人类认识地球运动的过程中,体会到所有科学观点都需要众多证据的支持,在科学探究过程中要有证据意识,并能勇于修正与完善自己的观点。

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

能通过阅读资料获得地球与太阳运动的准确信息,并通过模拟实验验证昼夜交替现象。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

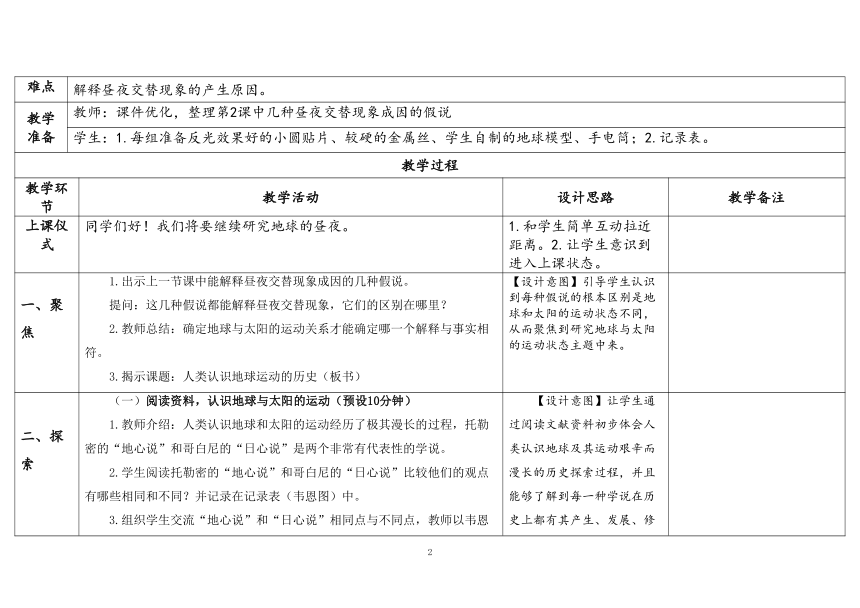

解释昼夜交替现象的产生原因。

教学 准备 教师:课件优化,整理第2课中几种昼夜交替现象成因的假说

学生:1.每组准备反光效果好的小圆贴片、较硬的金属丝、学生自制的地球模型、手电筒;2.记录表。

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

上课仪式 同学们好!我们将要继续研究地球的昼夜。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、聚焦 1.出示上一节课中能解释昼夜交替现象成因的几种假说。 提问:这几种假说都能解释昼夜交替现象,它们的区别在哪里? 2.教师总结:确定地球与太阳的运动关系才能确定哪一个解释与事实相符。 3.揭示课题:人类认识地球运动的历史(板书) 【设计意图】引导学生认识到每种假说的根本区别是地球和太阳的运动状态不同,从而聚焦到研究地球与太阳的运动状态主题中来。

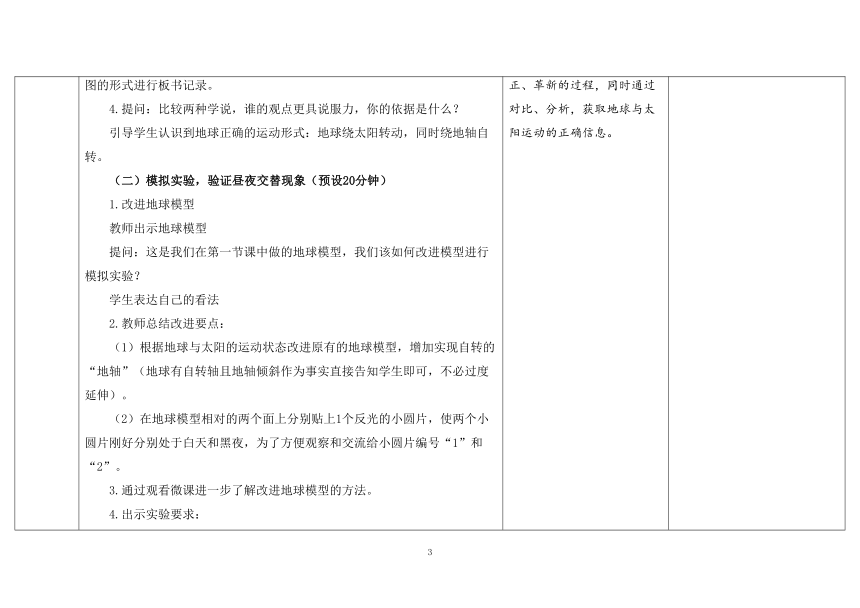

二、探索 (一)阅读资料,认识地球与太阳的运动(预设10分钟) 1.教师介绍:人类认识地球和太阳的运动经历了极其漫长的过程,托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”是两个非常有代表性的学说。 2.学生阅读托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”比较他们的观点有哪些相同和不同?并记录在记录表(韦恩图)中。 3.组织学生交流“地心说”和“日心说”相同点与不同点,教师以韦恩图的形式进行板书记录。 4.提问:比较两种学说,谁的观点更具说服力,你的依据是什么? 引导学生认识到地球正确的运动形式:地球绕太阳转动,同时绕地轴自转。 (二)模拟实验,验证昼夜交替现象(预设20分钟) 1.改进地球模型 教师出示地球模型 提问:这是我们在第一节课中做的地球模型,我们该如何改进模型进行模拟实验? 学生表达自己的看法 2.教师总结改进要点: (1)根据地球与太阳的运动状态改进原有的地球模型,增加实现自转的“地轴”(地球有自转轴且地轴倾斜作为事实直接告知学生即可,不必过度延伸)。 (2)在地球模型相对的两个面上分别贴上1个反光的小圆片,使两个小圆片刚好分别处于白天和黑夜,为了方便观察和交流给小圆片编号“1”和“2”。 3.通过观看微课进一步了解改进地球模型的方法。 4.出示实验要求: (1)将“地轴”从地球模型的南极穿入北极穿出。 (2)观察反光贴纸是否能在地球自转一周的过程中产生了一次昼夜交替现象。 (3)把观察到的现象,用画图的形式记录在活动记录表中。 活动记录表:画出小圆片的亮暗情况 5.学生改进地球模型,进行模拟实验,教师巡视指导。 【设计意图】让学生通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展、修正、革新的过程,同时通过对比、分析,获取地球与太阳运动的正确信息。

三、研讨 1.交流研讨:学生借助活动记录解释昼夜交替现象的产生原因。 2.教师通过微课总结:地球绕地轴自转,使地球上产生了昼夜交替现象。 【设计意图】让学生依据地球运动的关键信息,改进地球模型,再改进后的模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。这样的设计,既体现科学的严谨性,也符合学生的认知规律。

四、拓展 1.课堂小结 提问:本课进行的昼夜交替模拟实验与前一课中的昼夜交替模拟实验有什么不同? (预设:引导学生从实验条件、实验结果和自己的感受 三方面去表达。教师可以在学生表达完成后,指导其总结出关键信息。如:当学生谈到增加了地轴,可以总结为“实验条件的不同”,从而引导学生从实验条件方面继续发散思维。) 2.拓展 课后收集更多可以证明地球在自转的资料。 【设计意图】通过小结活动引导学生对本节课所学内容进行回顾与梳理,同时通过拓展活动激发学生继续探究地球自转的兴趣。

五、练一练 一、选择题 1.坐在转椅上,自西向东转动转椅,看到的周围景物是( )运动的。 A.自西向东 B.自东向西 C.静止不动 D.前后运动 2.认为太阳处于宇宙的中心,地球和其他行星都绕太阳运动的学说是( )。 A.地心说 B.混天说 C.天圆地方说 D.日心说 3.下列( )不是“日心说”的观点。 A.地球在自转 B.太阳绕着地球转 C.地球是一个球体 D.太阳是宇宙中心 4.下列说法正确的是( )。 A.世界各地的新年钟声都是同时敲响的 B.日心说比地心说先进,所以它的观点都是正确的 C.地心说和日心说都可以解释昼夜交替现象 D.地心说的提出者是伽利略 5.“日心说”的代表人物是( )。 A.奥斯特 B.托勒密 C.莱昂·傅科 D.哥白尼 二、判断题 1.乘客坐在汽车上,汽车向前进时,看到车外的物体会前进。( ) 2.《天体运行论》的作者是哥白尼。( ) 3.被称为我国“天眼之父”的科学家是南仁东。( ) 4.太阳是宇宙的中心。( ) 5.法国科学家傅科,在1851年用“傅科摆”证明了地球自转。( ) 参考答案: 1.B 2.D 3.B 4.C 5.B 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 在线练习

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 人类认识地球运动的历史 产生昼夜交替现象的原因:地球自转

八、课堂反思

一、教材分析 本课是六年级上册《地球的运动》单元第3课《人类认识地球运动的历史》。 人类在认识地球及其运动的历史上,有过两个非常具有代表性的学说,分别是托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”。 本课将在前一课学习成果的基础上进一步探究昼夜交替现象的成因。在前一课的学习中,学生已经发现解释昼夜交替现象成因的关键在于确定地球与太阳的运动关系。在本课中,学生将通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展、修正、革新的过程。同时通过对比、分析,获取地球运动的关键信息,并依据正确的信息对第1课中的地球模型进行改进,再利用改进后的地球模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。 在本课中,学生通过阅读文献资料获取了地球与太阳运动的关键信息后,需要进一步探究昼夜交替现象的成因。通过前一课的学习,学生已经知道解释昼夜交替现象成因的关键在于确定地球与太阳的运动关系,因此本课需要学生依据正确的地球与太阳运动的信息再次进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。 二、教学活动及反思 本课教材围绕继续寻找证据解释“昼夜交替现象”,设计了2个活动。一是阅读史料,人类在探索地球运动的过程中,出现了两种非常具有代表性的学说——“地心说”、“日心说”,学生通过对比分析后,可以确定地球与太阳的运动关系,为进行模拟实验提供关键信息;二是改进地球模型、再次进行模拟实验,并用连续组图的形式解释昼夜交替现象。

单元 《地球的运动》 课题 3.人类认识地球运动的历史 课时 1

核心 概念 9.宇宙中的地球

学习内容及要求 9.2地球绕地轴自转 5~6年级 ①知道地球的自转轴、 自转周期和自转方向,理解昼夜交替和天体东升西落等自然现象与地球的自转有关。 9.3 地球围绕太阳公转 5~6年级②知道地球围绕太阳公转 的周期和方向,理解四季的形成与地球的公转有关。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 运用模拟实验、推理论证等方法认识到昼夜交替现象是由地球自转产生的。 科学思维 用比较的方法,能说明观察工具的放大倍数越大,物体的图像越大,视野越小。 探究实践 在阅读过程中学会使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息;在模拟实验的过程中能依据正确的地球运动信息改进地球模型,并利用模型认识到昼夜交替现象的成因。 态度责任 在了解人类认识地球运动的过程中,体会到所有科学观点都需要众多证据的支持,在科学探究过程中要有证据意识,并能勇于修正与完善自己的观点。

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

能通过阅读资料获得地球与太阳运动的准确信息,并通过模拟实验验证昼夜交替现象。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

解释昼夜交替现象的产生原因。

教学 准备 教师:课件优化,整理第2课中几种昼夜交替现象成因的假说

学生:1.每组准备反光效果好的小圆贴片、较硬的金属丝、学生自制的地球模型、手电筒;2.记录表。

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

上课仪式 同学们好!我们将要继续研究地球的昼夜。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、聚焦 1.出示上一节课中能解释昼夜交替现象成因的几种假说。 提问:这几种假说都能解释昼夜交替现象,它们的区别在哪里? 2.教师总结:确定地球与太阳的运动关系才能确定哪一个解释与事实相符。 3.揭示课题:人类认识地球运动的历史(板书) 【设计意图】引导学生认识到每种假说的根本区别是地球和太阳的运动状态不同,从而聚焦到研究地球与太阳的运动状态主题中来。

二、探索 (一)阅读资料,认识地球与太阳的运动(预设10分钟) 1.教师介绍:人类认识地球和太阳的运动经历了极其漫长的过程,托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”是两个非常有代表性的学说。 2.学生阅读托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”比较他们的观点有哪些相同和不同?并记录在记录表(韦恩图)中。 3.组织学生交流“地心说”和“日心说”相同点与不同点,教师以韦恩图的形式进行板书记录。 4.提问:比较两种学说,谁的观点更具说服力,你的依据是什么? 引导学生认识到地球正确的运动形式:地球绕太阳转动,同时绕地轴自转。 (二)模拟实验,验证昼夜交替现象(预设20分钟) 1.改进地球模型 教师出示地球模型 提问:这是我们在第一节课中做的地球模型,我们该如何改进模型进行模拟实验? 学生表达自己的看法 2.教师总结改进要点: (1)根据地球与太阳的运动状态改进原有的地球模型,增加实现自转的“地轴”(地球有自转轴且地轴倾斜作为事实直接告知学生即可,不必过度延伸)。 (2)在地球模型相对的两个面上分别贴上1个反光的小圆片,使两个小圆片刚好分别处于白天和黑夜,为了方便观察和交流给小圆片编号“1”和“2”。 3.通过观看微课进一步了解改进地球模型的方法。 4.出示实验要求: (1)将“地轴”从地球模型的南极穿入北极穿出。 (2)观察反光贴纸是否能在地球自转一周的过程中产生了一次昼夜交替现象。 (3)把观察到的现象,用画图的形式记录在活动记录表中。 活动记录表:画出小圆片的亮暗情况 5.学生改进地球模型,进行模拟实验,教师巡视指导。 【设计意图】让学生通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展、修正、革新的过程,同时通过对比、分析,获取地球与太阳运动的正确信息。

三、研讨 1.交流研讨:学生借助活动记录解释昼夜交替现象的产生原因。 2.教师通过微课总结:地球绕地轴自转,使地球上产生了昼夜交替现象。 【设计意图】让学生依据地球运动的关键信息,改进地球模型,再改进后的模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。这样的设计,既体现科学的严谨性,也符合学生的认知规律。

四、拓展 1.课堂小结 提问:本课进行的昼夜交替模拟实验与前一课中的昼夜交替模拟实验有什么不同? (预设:引导学生从实验条件、实验结果和自己的感受 三方面去表达。教师可以在学生表达完成后,指导其总结出关键信息。如:当学生谈到增加了地轴,可以总结为“实验条件的不同”,从而引导学生从实验条件方面继续发散思维。) 2.拓展 课后收集更多可以证明地球在自转的资料。 【设计意图】通过小结活动引导学生对本节课所学内容进行回顾与梳理,同时通过拓展活动激发学生继续探究地球自转的兴趣。

五、练一练 一、选择题 1.坐在转椅上,自西向东转动转椅,看到的周围景物是( )运动的。 A.自西向东 B.自东向西 C.静止不动 D.前后运动 2.认为太阳处于宇宙的中心,地球和其他行星都绕太阳运动的学说是( )。 A.地心说 B.混天说 C.天圆地方说 D.日心说 3.下列( )不是“日心说”的观点。 A.地球在自转 B.太阳绕着地球转 C.地球是一个球体 D.太阳是宇宙中心 4.下列说法正确的是( )。 A.世界各地的新年钟声都是同时敲响的 B.日心说比地心说先进,所以它的观点都是正确的 C.地心说和日心说都可以解释昼夜交替现象 D.地心说的提出者是伽利略 5.“日心说”的代表人物是( )。 A.奥斯特 B.托勒密 C.莱昂·傅科 D.哥白尼 二、判断题 1.乘客坐在汽车上,汽车向前进时,看到车外的物体会前进。( ) 2.《天体运行论》的作者是哥白尼。( ) 3.被称为我国“天眼之父”的科学家是南仁东。( ) 4.太阳是宇宙的中心。( ) 5.法国科学家傅科,在1851年用“傅科摆”证明了地球自转。( ) 参考答案: 1.B 2.D 3.B 4.C 5.B 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 在线练习

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 人类认识地球运动的历史 产生昼夜交替现象的原因:地球自转

八、课堂反思

一、教材分析 本课是六年级上册《地球的运动》单元第3课《人类认识地球运动的历史》。 人类在认识地球及其运动的历史上,有过两个非常具有代表性的学说,分别是托勒密的“地心说”和哥白尼的“日心说”。 本课将在前一课学习成果的基础上进一步探究昼夜交替现象的成因。在前一课的学习中,学生已经发现解释昼夜交替现象成因的关键在于确定地球与太阳的运动关系。在本课中,学生将通过阅读文献资料初步体会人类认识地球及其运动艰辛而漫长的历史探索过程,并且能够了解到每一种学说在历史上都有其产生、发展、修正、革新的过程。同时通过对比、分析,获取地球运动的关键信息,并依据正确的信息对第1课中的地球模型进行改进,再利用改进后的地球模型进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。 在本课中,学生通过阅读文献资料获取了地球与太阳运动的关键信息后,需要进一步探究昼夜交替现象的成因。通过前一课的学习,学生已经知道解释昼夜交替现象成因的关键在于确定地球与太阳的运动关系,因此本课需要学生依据正确的地球与太阳运动的信息再次进行模拟实验,最终形成昼夜交替现象的正确解释。 二、教学活动及反思 本课教材围绕继续寻找证据解释“昼夜交替现象”,设计了2个活动。一是阅读史料,人类在探索地球运动的过程中,出现了两种非常具有代表性的学说——“地心说”、“日心说”,学生通过对比分析后,可以确定地球与太阳的运动关系,为进行模拟实验提供关键信息;二是改进地球模型、再次进行模拟实验,并用连续组图的形式解释昼夜交替现象。

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来