八年级下册历史第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索课后作业 (含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级下册历史第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索课后作业 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-25 10:49:55 | ||

图片预览

文档简介

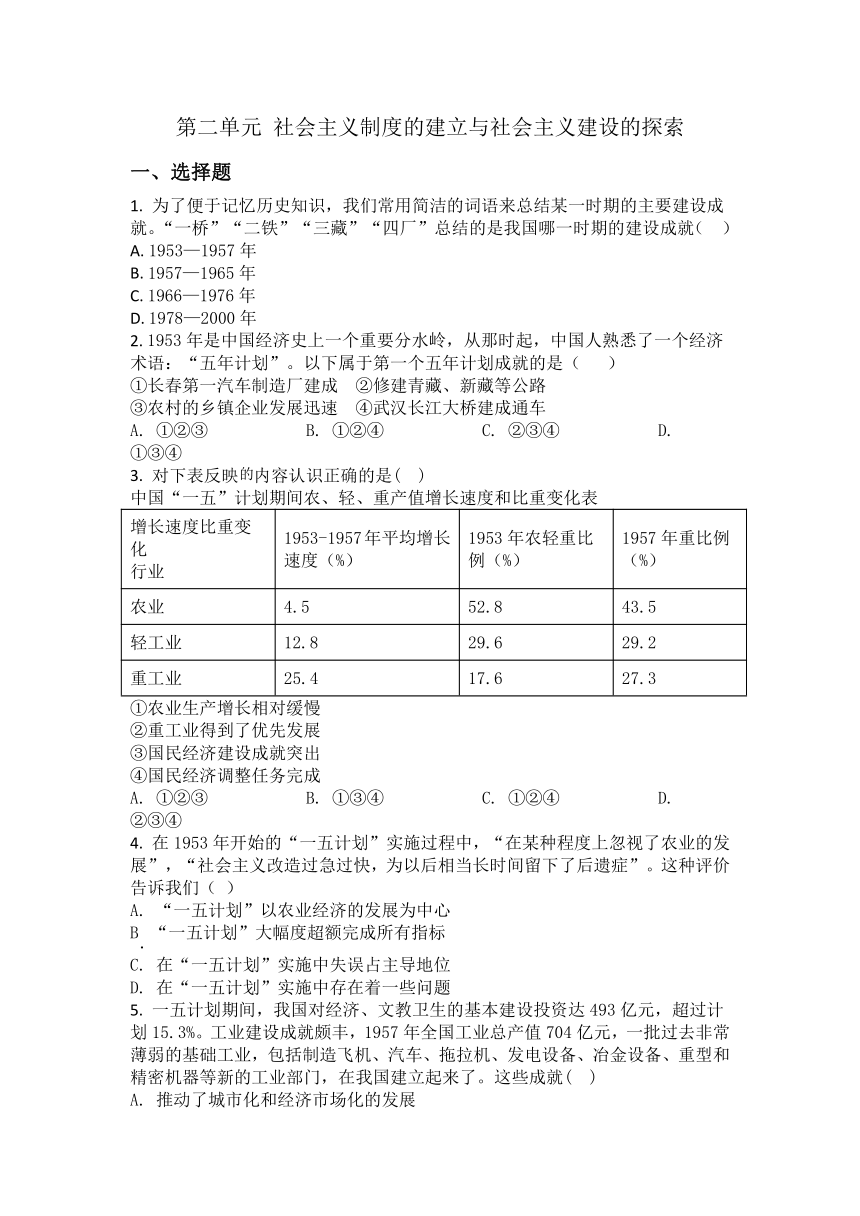

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

选择题

1. 为了便于记忆历史知识,我们常用简洁的词语来总结某一时期的主要建设成就。“一桥”“二铁”“三藏”“四厂”总结的是我国哪一时期的建设成就( )

A. 1953—1957年

B. 1957—1965年

C. 1966—1976年

D. 1978—2000年

2. 1953年是中国经济史上一个重要分水岭,从那时起,中国人熟悉了一个经济术语:“五年计划”。以下属于第一个五年计划成就的是( )

①长春第一汽车制造厂建成 ②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速 ④武汉长江大桥建成通车

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

3. 对下表反映内容认识正确的是( )

中国“一五”计划期间农、轻、重产值增长速度和比重变化表

增长速度比重变化 行业 1953-1957年平均增长速度(%) 1953年农轻重比例(%) 1957年重比例(%)

农业 4.5 52.8 43.5

轻工业 12.8 29.6 29.2

重工业 25.4 17.6 27.3

①农业生产增长相对缓慢

②重工业得到了优先发展

③国民经济建设成就突出

④国民经济调整任务完成

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

4. 在1953年开始的“一五计划”实施过程中,“在某种程度上忽视了农业的发展”,“社会主义改造过急过快,为以后相当长时间留下了后遗症”。这种评价告诉我们( )

A. “一五计划”以农业经济的发展为中心

B “一五计划”大幅度超额完成所有指标

C. 在“一五计划”实施中失误占主导地位

D. 在“一五计划”实施中存在着一些问题

5. 一五计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元,超过计划15.3%。工业建设成就颇丰,1957年全国工业总产值704亿元,一批过去非常薄弱的基础工业,包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就( )

A. 推动了城市化和经济市场化的发展

B. 践行了综合平衡中稳步前进的方针

C. 为社会主义工业化奠定了初步基础

D. 通过缩减文教卫生的基本建设投资实现的

6. 解放初期土地改革与抗美援朝的共同作用是( )

A. 消灭了地主阶级 B. 巩固了新生人民政权

C. 人民政府掌握了国家经济命脉 D. 改变了中国人民的命运

7. 1949年10月1日,历经沧桑的中国人迎来了自己的节日。这一天发生的重大事件是( )

A. 《中华民国临时约法》的颁布

B. 中华人民共和国成立

C. 西藏和平解放

D. 《中华人民共和国宪法》的颁布

8. 1951年5月,《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》在北京正式签字,这一协议的执行意味着

A. 摧毁了封建土地制度 B. 祖国大陆获得了统一

C. 完成了社会主义改造 D. 推翻了国民党的反动统治

9. 建国初期,捍卫了亚洲与世界和平,保卫了国家独立,提高了中国国际地位的事件是( )

A. 《共同纲领》的颁布 B. 抗美援朝

C. 西藏和平解放 D. 土地改革

10. 关于土地改革的完成,农民有深切体会,其中符合当时情景的是( )

A. 农民甲说:“我们总算翻了身,成为土地的主人。”

B. 农民乙说:“今年多收三五斗,还要向地主交租!”

C. 农民丙说:“加入农业合作社就是好,集体力量办大事。”

D. 农民丁说:“实行人民公社化运动,收成比往年高很多!”

11. 我国开始进入社会主义初级阶段的标志是( )

A. 西藏和平解放

B. 土地改革的完成

C. 三大改造基本完成

D. 十一届三中全会召开

12. 我国对资本主义工商业进行社会主义改造的过程中,实现了和平过渡的创举是( )

A. 实行赎买政策

B. 成立生产合作社

C. 建立人民公社

D. 实行一国两制

13. 中共八大为新时期社会主义事业的发展和党的建设指明了方向,下列关于中共八大的叙述,正确的是( )

①指出党和人民的主要任务是从落后的农业国变为先进的工业国

②制定了《中华人民共和国宪法》

③是对社会主义建设道路的一次重要探索

④提出的路线和许多正确意见未能在实践中坚持下去

A. ①②③④

B. ①②③

C. ②③

D. ①③④

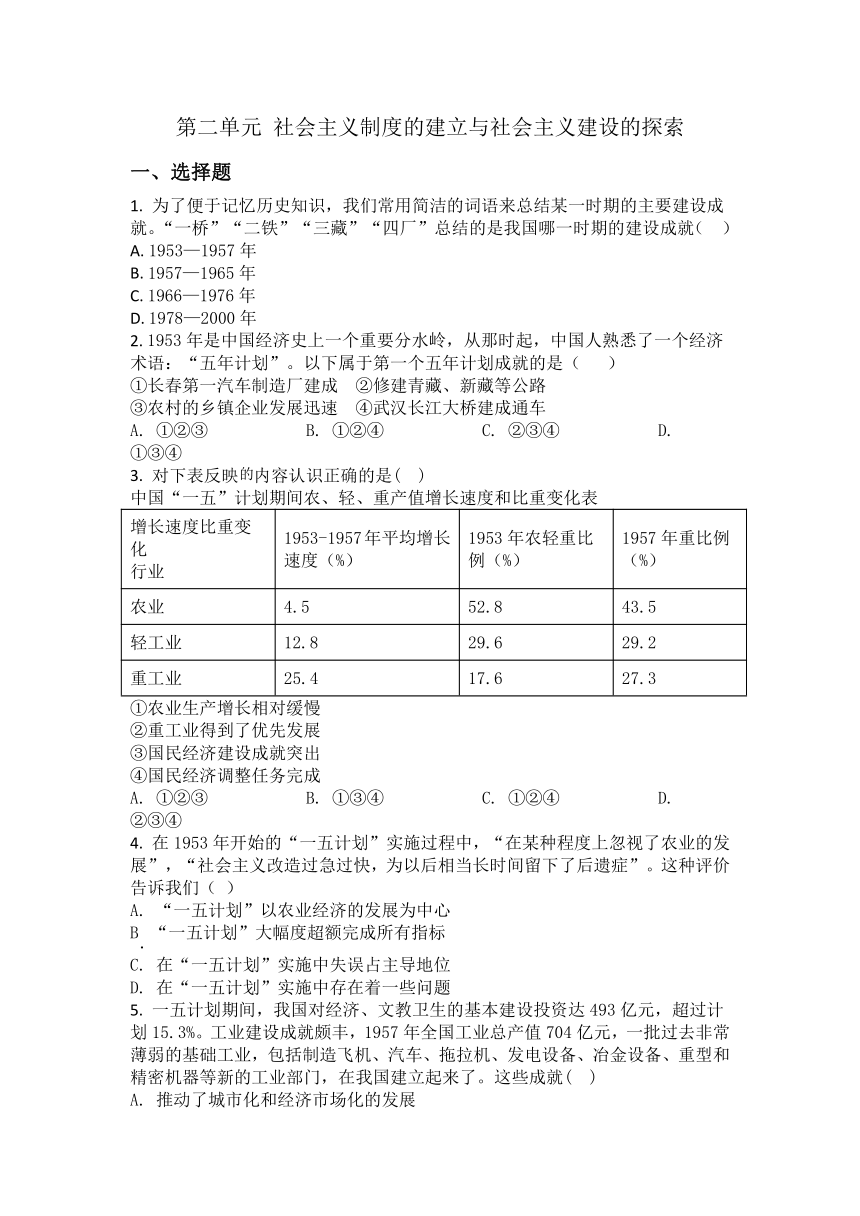

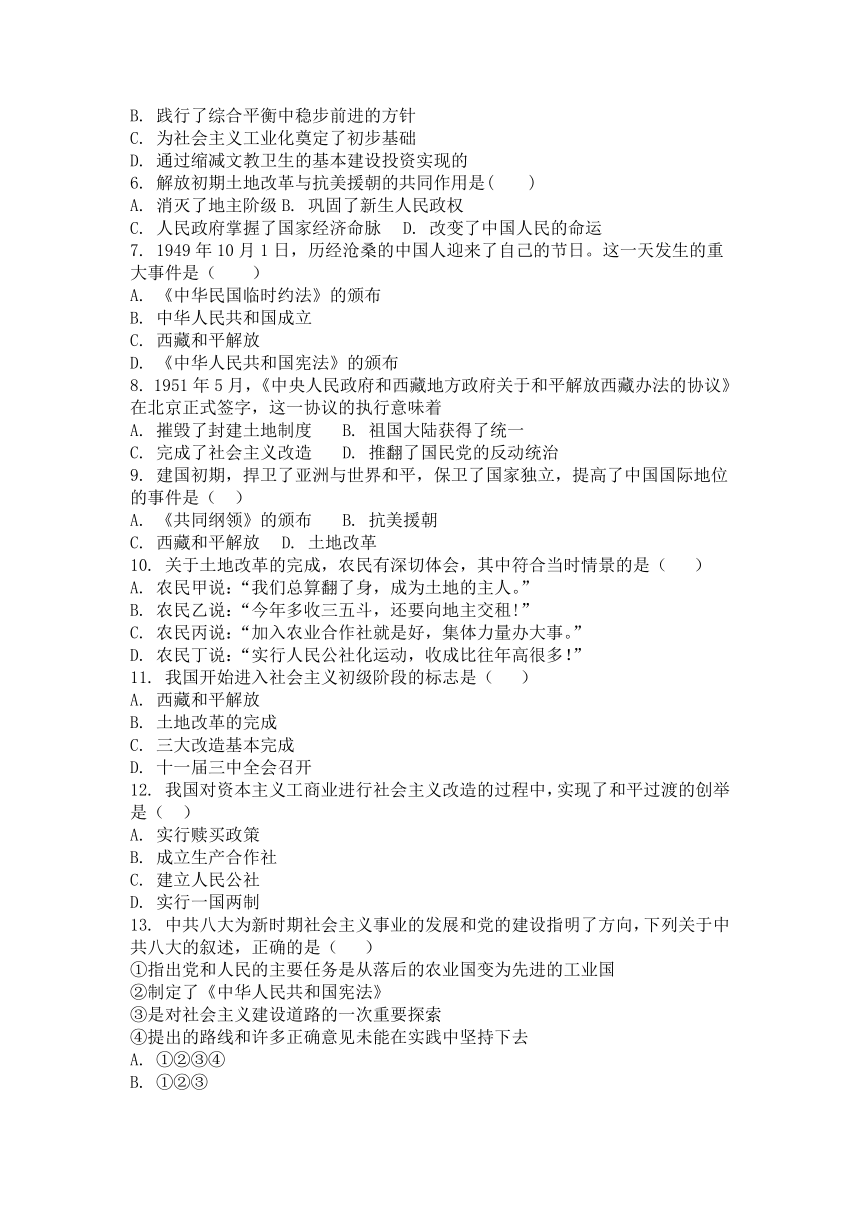

14. 如下图所示漫画反映的历史现象是( )

A. 发展高产、高效、优质农业

B. 大力提倡种植玉米运动

C 高指标、浮夸风盛行

D. 农业合作化进程加快

15. 20世纪50年代,在农村的某个地方流行着这样的一首民歌“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”的民歌,你认为这首民歌应该创作于( )

A. 土地改革时间 B. “大跃进”时期

C. “文革”时期 D. 改革开放时期

16. 胡兆森回忆:“1954年……举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之一,会场上每个人都非常激动……”胡兆森所回忆的史实发生于( )

A. 第一届全国人民代表大会期间 B. 第一届中国人民政治协商会议期间

C. 中共第八次全国人民代表大会期间 D. 中共十一届三中全会期间

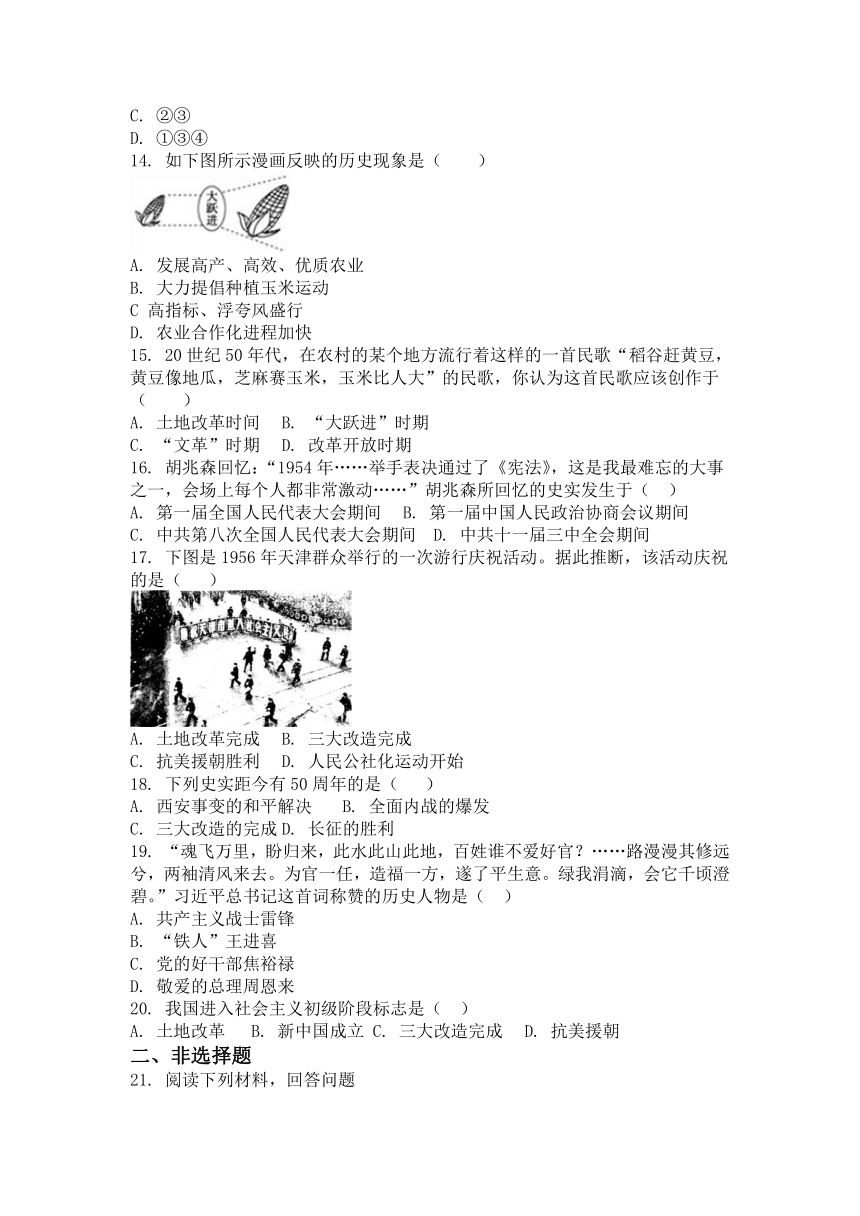

17. 下图是1956年天津群众举行的一次游行庆祝活动。据此推断,该活动庆祝的是( )

A. 土地改革完成 B. 三大改造完成

C. 抗美援朝胜利 D. 人民公社化运动开始

18. 下列史实距今有50周年的是( )

A. 西安事变的和平解决 B. 全面内战的爆发

C. 三大改造的完成 D. 长征的胜利

19. “魂飞万里,盼归来,此水此山此地,百姓谁不爱好官?……路漫漫其修远兮,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。”习近平总书记这首词称赞的历史人物是( )

A. 共产主义战士雷锋

B. “铁人”王进喜

C. 党的好干部焦裕禄

D. 敬爱的总理周恩来

20. 我国进入社会主义初级阶段标志是( )

A. 土地改革 B. 新中国成立 C. 三大改造完成 D. 抗美援朝

二、非选择题

21. 阅读下列材料,回答问题

材料一 刚刚解放的新中国,一项主要任务便是建立完善的工业体系。为此,在“一五计划”当中,国家将株洲等15个城市列为重点建设的大工业城市,并集中主要力量实施外援建设的156个重点项目……156个重点项目中,株洲占有4个,即扩建331厂,新建硬质合金厂、发电厂、洗煤厂……新中国的宏伟工业蓝图由此展开,工业株洲的华丽篇章开始书写。

——《株洲日报》

材料二:观察下图

材料三 工业文明时代是一个“机器时代”。火车、汽车取代了马车、牛车和帆船;喧闹、拥挤、快节奏生活的城市取代了宁静、闲散的乡村,汽笛长鸣盖过牧笛田歌,绿草地地被黑煤屑污染,蓝色天空布满暗灰色的阴霾,等等。

——摘自王斯德《世界通史》

材料四 电车刚在天津开通时,人们出于好奇心,纷纷围观,追随车辆,小孩在铁轨上掷扔石子,甚至有人攀拉电车。当局发布告示,要求市民遵守交通规则。对乘坐电车也有规定,诸如“车上不许吐痰”,“车上不准带犬及各种畜生”等等。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“一五”计划期间我国工业化的重点

(2)据材料二及所学知识,指出我国第一个五年计划在汽车制造和桥梁建设方面的主要成就,并分析其意义。

(3)根据材料三,概括工业文明对人类社会的影响。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对交通工具变革对人类社会生活影响的认识。

22. 新中国成立后,党和政府在探索社会主义建设的道路过程中,实施了一系列经济政策,这些政策给中国社会的发展带来了重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1953-1957年工业生产情况简表。

——数据改编自《中国历史》八年级下册教材

(1)材料一反映的现象是什么?简要分析这一现象出现的原因是什么。(答出两方面即可)

材料二 到1956年底,全国加入农业合作社的农户占农户总数的96.3%,加入手工业合作社的人数占手工业者总数的91.7%;全国私营工业人数的99%、私营商业人数的8%,实现了全行业的公私合营。

——摘编自《中国历史》八年级下册教材

(2)材料二反映了我国所有制发生了怎样的变化?有何历史影响?

材料三 如下图。

(3)图片A、B、C分别反映了我国在探索社会主义道路过程中的严重失误事件是什么?

(4)综合上述,你认为国家在制定经济政策时应遵循哪些原则?

23. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在学习中,小明觉得自己家的水稻没有大人高,肥猪也没有大象那么大,为什么书中说水稻高耸入云、肥猪赛大象?这究竟是不是事实?

请问:

(1)“水稻高耸入云、肥猪赛大象”的情况发生在哪一历史事件?它反映了当时社会什么现象?对经济建设造成什么影响?

材料二:在这场运动的高潮中,全国农村一哄而起办起了人民公社,要“跑步进入共产主义”。人民公社的特点是“一大二公”。一大是规模大,二公是公有化程度高。

材料二中,短短两三个月时间,全国农村就实现了人发公社化。你认为这种做法正确吗?请简单说明理由。

答案

1-5ABADC 6-10BBBBA 11-15CADCB 16-20ABCCC

21、(1)发展重工业

(2)主要成就:建成(长春)第一汽车制造厂;建成武汉长江大桥。

意义:促进交通运输业发展:有利于国家在经济建设;增强中国基础工业实力;人民生活得到较大改善。

(3)影响:引发国交通工具在变革:促进城市化进程;造成国环境污染。

(4)认识:交通工具的变革给人类生活带来国便利,促进了经济社会在发展。针对环境污染和交通拥堵状况,我们应该绿色出行,低碳环保,减少环境污染。作为现代公民,我们应遵守城市公共交通秩序和规划,文明出行。

22、(1)一五计划取得重大成就(或中国经济(工业)迅速发展;这一现象出现的原因是国家政策的大力支持,全国人民建设社会主义的热情高涨,建设者的辛勤劳动。

(2)我国实现了由生产资料私有制向社会主义公有制的转变;历史影响:社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段。

(3)图A:“文化大革命”;图B:“大跃进”运动;图C:人民公社化运动。

(4)遵循客观经济规律;生产关系调整要符合生产力水平;制定经济政策要实事求是,符合基本国情;要把人民利益放在首要地位。

23、(1)事件:20世纪50年代的“大跃进”运动; 现象:“浮夸风”盛行; 影响:经济造成严重破坏.

(2)不正确;人民公社制度大大超越了我国生产力发展的实际水平,超越了现实的可能性;违背了“按劳分配”的社会主义分配原则;挫伤了广大人民群众的生产积极性,极大地妨碍了农业生产的发展.

选择题

1. 为了便于记忆历史知识,我们常用简洁的词语来总结某一时期的主要建设成就。“一桥”“二铁”“三藏”“四厂”总结的是我国哪一时期的建设成就( )

A. 1953—1957年

B. 1957—1965年

C. 1966—1976年

D. 1978—2000年

2. 1953年是中国经济史上一个重要分水岭,从那时起,中国人熟悉了一个经济术语:“五年计划”。以下属于第一个五年计划成就的是( )

①长春第一汽车制造厂建成 ②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速 ④武汉长江大桥建成通车

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

3. 对下表反映内容认识正确的是( )

中国“一五”计划期间农、轻、重产值增长速度和比重变化表

增长速度比重变化 行业 1953-1957年平均增长速度(%) 1953年农轻重比例(%) 1957年重比例(%)

农业 4.5 52.8 43.5

轻工业 12.8 29.6 29.2

重工业 25.4 17.6 27.3

①农业生产增长相对缓慢

②重工业得到了优先发展

③国民经济建设成就突出

④国民经济调整任务完成

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

4. 在1953年开始的“一五计划”实施过程中,“在某种程度上忽视了农业的发展”,“社会主义改造过急过快,为以后相当长时间留下了后遗症”。这种评价告诉我们( )

A. “一五计划”以农业经济的发展为中心

B “一五计划”大幅度超额完成所有指标

C. 在“一五计划”实施中失误占主导地位

D. 在“一五计划”实施中存在着一些问题

5. 一五计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元,超过计划15.3%。工业建设成就颇丰,1957年全国工业总产值704亿元,一批过去非常薄弱的基础工业,包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就( )

A. 推动了城市化和经济市场化的发展

B. 践行了综合平衡中稳步前进的方针

C. 为社会主义工业化奠定了初步基础

D. 通过缩减文教卫生的基本建设投资实现的

6. 解放初期土地改革与抗美援朝的共同作用是( )

A. 消灭了地主阶级 B. 巩固了新生人民政权

C. 人民政府掌握了国家经济命脉 D. 改变了中国人民的命运

7. 1949年10月1日,历经沧桑的中国人迎来了自己的节日。这一天发生的重大事件是( )

A. 《中华民国临时约法》的颁布

B. 中华人民共和国成立

C. 西藏和平解放

D. 《中华人民共和国宪法》的颁布

8. 1951年5月,《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》在北京正式签字,这一协议的执行意味着

A. 摧毁了封建土地制度 B. 祖国大陆获得了统一

C. 完成了社会主义改造 D. 推翻了国民党的反动统治

9. 建国初期,捍卫了亚洲与世界和平,保卫了国家独立,提高了中国国际地位的事件是( )

A. 《共同纲领》的颁布 B. 抗美援朝

C. 西藏和平解放 D. 土地改革

10. 关于土地改革的完成,农民有深切体会,其中符合当时情景的是( )

A. 农民甲说:“我们总算翻了身,成为土地的主人。”

B. 农民乙说:“今年多收三五斗,还要向地主交租!”

C. 农民丙说:“加入农业合作社就是好,集体力量办大事。”

D. 农民丁说:“实行人民公社化运动,收成比往年高很多!”

11. 我国开始进入社会主义初级阶段的标志是( )

A. 西藏和平解放

B. 土地改革的完成

C. 三大改造基本完成

D. 十一届三中全会召开

12. 我国对资本主义工商业进行社会主义改造的过程中,实现了和平过渡的创举是( )

A. 实行赎买政策

B. 成立生产合作社

C. 建立人民公社

D. 实行一国两制

13. 中共八大为新时期社会主义事业的发展和党的建设指明了方向,下列关于中共八大的叙述,正确的是( )

①指出党和人民的主要任务是从落后的农业国变为先进的工业国

②制定了《中华人民共和国宪法》

③是对社会主义建设道路的一次重要探索

④提出的路线和许多正确意见未能在实践中坚持下去

A. ①②③④

B. ①②③

C. ②③

D. ①③④

14. 如下图所示漫画反映的历史现象是( )

A. 发展高产、高效、优质农业

B. 大力提倡种植玉米运动

C 高指标、浮夸风盛行

D. 农业合作化进程加快

15. 20世纪50年代,在农村的某个地方流行着这样的一首民歌“稻谷赶黄豆,黄豆像地瓜,芝麻赛玉米,玉米比人大”的民歌,你认为这首民歌应该创作于( )

A. 土地改革时间 B. “大跃进”时期

C. “文革”时期 D. 改革开放时期

16. 胡兆森回忆:“1954年……举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之一,会场上每个人都非常激动……”胡兆森所回忆的史实发生于( )

A. 第一届全国人民代表大会期间 B. 第一届中国人民政治协商会议期间

C. 中共第八次全国人民代表大会期间 D. 中共十一届三中全会期间

17. 下图是1956年天津群众举行的一次游行庆祝活动。据此推断,该活动庆祝的是( )

A. 土地改革完成 B. 三大改造完成

C. 抗美援朝胜利 D. 人民公社化运动开始

18. 下列史实距今有50周年的是( )

A. 西安事变的和平解决 B. 全面内战的爆发

C. 三大改造的完成 D. 长征的胜利

19. “魂飞万里,盼归来,此水此山此地,百姓谁不爱好官?……路漫漫其修远兮,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。”习近平总书记这首词称赞的历史人物是( )

A. 共产主义战士雷锋

B. “铁人”王进喜

C. 党的好干部焦裕禄

D. 敬爱的总理周恩来

20. 我国进入社会主义初级阶段标志是( )

A. 土地改革 B. 新中国成立 C. 三大改造完成 D. 抗美援朝

二、非选择题

21. 阅读下列材料,回答问题

材料一 刚刚解放的新中国,一项主要任务便是建立完善的工业体系。为此,在“一五计划”当中,国家将株洲等15个城市列为重点建设的大工业城市,并集中主要力量实施外援建设的156个重点项目……156个重点项目中,株洲占有4个,即扩建331厂,新建硬质合金厂、发电厂、洗煤厂……新中国的宏伟工业蓝图由此展开,工业株洲的华丽篇章开始书写。

——《株洲日报》

材料二:观察下图

材料三 工业文明时代是一个“机器时代”。火车、汽车取代了马车、牛车和帆船;喧闹、拥挤、快节奏生活的城市取代了宁静、闲散的乡村,汽笛长鸣盖过牧笛田歌,绿草地地被黑煤屑污染,蓝色天空布满暗灰色的阴霾,等等。

——摘自王斯德《世界通史》

材料四 电车刚在天津开通时,人们出于好奇心,纷纷围观,追随车辆,小孩在铁轨上掷扔石子,甚至有人攀拉电车。当局发布告示,要求市民遵守交通规则。对乘坐电车也有规定,诸如“车上不许吐痰”,“车上不准带犬及各种畜生”等等。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“一五”计划期间我国工业化的重点

(2)据材料二及所学知识,指出我国第一个五年计划在汽车制造和桥梁建设方面的主要成就,并分析其意义。

(3)根据材料三,概括工业文明对人类社会的影响。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对交通工具变革对人类社会生活影响的认识。

22. 新中国成立后,党和政府在探索社会主义建设的道路过程中,实施了一系列经济政策,这些政策给中国社会的发展带来了重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1953-1957年工业生产情况简表。

——数据改编自《中国历史》八年级下册教材

(1)材料一反映的现象是什么?简要分析这一现象出现的原因是什么。(答出两方面即可)

材料二 到1956年底,全国加入农业合作社的农户占农户总数的96.3%,加入手工业合作社的人数占手工业者总数的91.7%;全国私营工业人数的99%、私营商业人数的8%,实现了全行业的公私合营。

——摘编自《中国历史》八年级下册教材

(2)材料二反映了我国所有制发生了怎样的变化?有何历史影响?

材料三 如下图。

(3)图片A、B、C分别反映了我国在探索社会主义道路过程中的严重失误事件是什么?

(4)综合上述,你认为国家在制定经济政策时应遵循哪些原则?

23. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在学习中,小明觉得自己家的水稻没有大人高,肥猪也没有大象那么大,为什么书中说水稻高耸入云、肥猪赛大象?这究竟是不是事实?

请问:

(1)“水稻高耸入云、肥猪赛大象”的情况发生在哪一历史事件?它反映了当时社会什么现象?对经济建设造成什么影响?

材料二:在这场运动的高潮中,全国农村一哄而起办起了人民公社,要“跑步进入共产主义”。人民公社的特点是“一大二公”。一大是规模大,二公是公有化程度高。

材料二中,短短两三个月时间,全国农村就实现了人发公社化。你认为这种做法正确吗?请简单说明理由。

答案

1-5ABADC 6-10BBBBA 11-15CADCB 16-20ABCCC

21、(1)发展重工业

(2)主要成就:建成(长春)第一汽车制造厂;建成武汉长江大桥。

意义:促进交通运输业发展:有利于国家在经济建设;增强中国基础工业实力;人民生活得到较大改善。

(3)影响:引发国交通工具在变革:促进城市化进程;造成国环境污染。

(4)认识:交通工具的变革给人类生活带来国便利,促进了经济社会在发展。针对环境污染和交通拥堵状况,我们应该绿色出行,低碳环保,减少环境污染。作为现代公民,我们应遵守城市公共交通秩序和规划,文明出行。

22、(1)一五计划取得重大成就(或中国经济(工业)迅速发展;这一现象出现的原因是国家政策的大力支持,全国人民建设社会主义的热情高涨,建设者的辛勤劳动。

(2)我国实现了由生产资料私有制向社会主义公有制的转变;历史影响:社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段。

(3)图A:“文化大革命”;图B:“大跃进”运动;图C:人民公社化运动。

(4)遵循客观经济规律;生产关系调整要符合生产力水平;制定经济政策要实事求是,符合基本国情;要把人民利益放在首要地位。

23、(1)事件:20世纪50年代的“大跃进”运动; 现象:“浮夸风”盛行; 影响:经济造成严重破坏.

(2)不正确;人民公社制度大大超越了我国生产力发展的实际水平,超越了现实的可能性;违背了“按劳分配”的社会主义分配原则;挫伤了广大人民群众的生产积极性,极大地妨碍了农业生产的发展.

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化