统编版 语文 选择性必修上册 古诗词诵读《江城子乙卯正月二十日夜记梦》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 语文 选择性必修上册 古诗词诵读《江城子乙卯正月二十日夜记梦》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-25 10:23:45 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

葛生

《诗经·国风·唐风》

葛生蒙楚,蔹蔓于野。予美亡此,谁与独处。

葛生蒙棘,蔹蔓于域。予美亡此,谁与独息。

角枕粲兮,锦衾烂兮。予美亡此,谁与独旦。

夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居!

冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室!

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

苏

轼

1.语言建构:背诵整首词,积累诗中重要的词语、句式等基础知识。

2.审美鉴赏:揣摩语言,体味词中的典型、生动的意象。

3.思维发展:体会诗歌虚实相生的艺术特色。

4.文化传承:体会作者对亡妻强烈的思念之情。

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

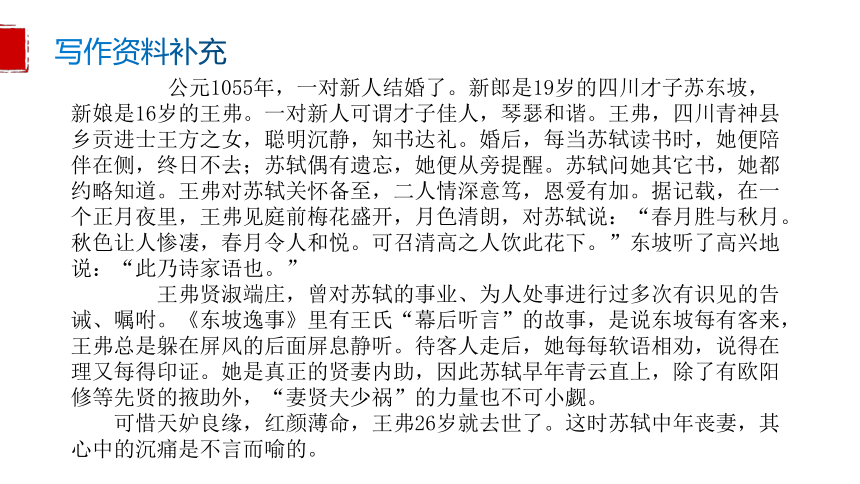

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗,四川青神县乡贡进士王方之女,聪明沉静,知书达礼。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都约略知道。王弗对苏轼关怀备至,二人情深意笃,恩爱有加。据记载,在一个正月夜里,王弗见庭前梅花盛开,月色清朗,对苏轼说:“春月胜与秋月。秋色让人惨凄,春月令人和悦。可召清高之人饮此花下。”东坡听了高兴地说:“此乃诗家语也。”

王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有识见的告诫、嘱咐。《东坡逸事》里有王氏“幕后听言”的故事,是说东坡每有客来,王弗总是躲在屏风的后面屏息静听。待客人走后,她每每软语相劝,说得在理又每得印证。她是真正的贤妻内助,因此苏轼早年青云直上,除了有欧阳修等先贤的掖助外,“妻贤夫少祸”的力量也不可小觑。

可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁就去世了。这时苏轼中年丧妻,其心中的沉痛是不言而喻的。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

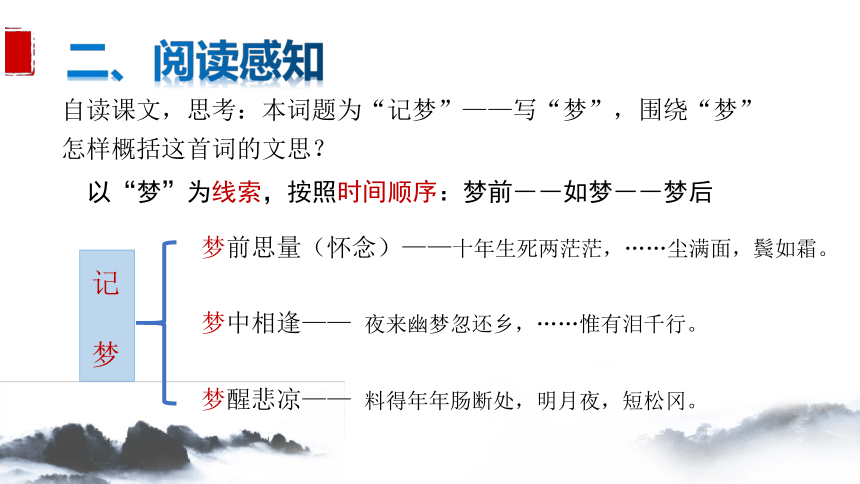

自读课文,思考:本词题为“记梦”——写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――如梦――梦后

记 梦

梦前思量(怀念)——十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢—— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉—— 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

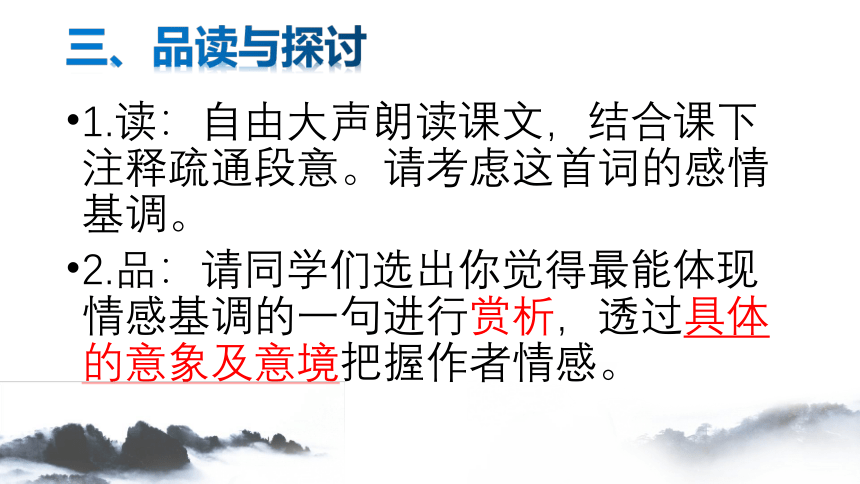

1.读:自由大声朗读课文,结合课下注释疏通段意。请考虑这首词的感情基调。

2.品:请同学们选出你觉得最能体现情感基调的一句进行赏析,透过具体的意象及意境把握作者情感。

请考虑这首词的感情基调。

凄婉哀伤

词情总结

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

记 梦

梦前思量(怀念)——

梦中相逢——

梦醒悲凉——

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

现实

梦境

现实

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

(1)以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

(2)语言爽快,纯系白描

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

判断“虚写”类型

下列诗句是虚写吗?为什么?

①霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

②今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

③雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭

④遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

梦境之景

未来之境

已逝之景

从对方角度

在诗歌中,“实”是指——客观世界中存在的实象、实事、实境。

诗歌中的“虚”包括以下三类——

①幻想:神仙鬼怪世界和梦境。借助这类虚无的境界来反衬现实。以虚象显实。

②回忆:已逝之景。是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不在眼前。

③想象:未来之境。是还没有发生的,它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。

④联想:从对方的角度写。也即从对面写来,也叫对面落笔,主客移位。诗人思乡怀人,不直抒胸臆,倾诉衷情,而是落笔对方,将作者自己深挚的思念之情委婉含蓄地表达出来。

作用:“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境。

知识点讲解

运用所学,链接高考

阅读下面这首诗,然后回答问题。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐, 还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。白居易写这首诗时正宦游在外,夜宿邯郸驿舍中。

问题:最后两句作者是怎样写“思家”的?

后两句运用虚写的手法,从对方写起,作者想象故乡亲人在这个冬至深夜,围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,把深挚的“思家”之情抒发得更委婉含蓄。

阅读导学案《与妻书》(节选),同是写给妻子的作品,探究写法上的同和在情感上的异。

写法上,都是通过回忆生活上的小事情来展示对妻子的爱与怀念;

情感上:《与妻书》在表达对妻子的爱的同时,加入了民族大义。

“雨后的青山,像泪洗过的良心”,多美的境界,回忆让我们在以后的岁月里懂得爱,更懂得珍惜,然后来更好的呵护每个人记忆里那永远的“明月夜,短松冈”,回忆的美好激励我们创造美好的未来。

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

课件补充

千里孤坟,无处话凄凉。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

明确:“尘满面,鬓如霜”概括作者的形象特点———

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

①情感的风尘(思念亡妻的苦楚“为伊消得人憔悴”);②岁月的风尘(仕途坎坷的艰辛“艰难苦恨繁霜鬓”)

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

明确:

“小轩窗,正梳妆”,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

十年死别,思念至苦,夫妻一旦相见,该有千种哀愁、万端感慨要向对方倾诉;万语千言,从何说起呢?无言胜过有言,万千思绪尽在其中了。语言又是那么的笨拙和苍白。感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。这句词与北宋词人柳永《雨霖铃》中的“执手相看泪眼,竟无语凝噎”有着异曲同工之妙,大概是写看见亲人时,激动得说不出话来。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

明确:

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松冈,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

对写。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。 “肠断处”是指亡妻的孤坟,“断肠人”则是概指生者与死者。遥承开头“十年生死两茫茫”之意,首尾相接,全诗浑然融为一体,使感情得到充分的发展、强化。

葛生

《诗经·国风·唐风》

葛生蒙楚,蔹蔓于野。予美亡此,谁与独处。

葛生蒙棘,蔹蔓于域。予美亡此,谁与独息。

角枕粲兮,锦衾烂兮。予美亡此,谁与独旦。

夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居!

冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室!

中国文学史上,从《诗经》开始,就已经出现“悼亡诗”。从悼亡诗出现一直到北宋的苏轼这期间,悼亡诗写得最有名的有西晋的潘岳和中唐的元稹。晚唐的李商隐亦曾有悼亡之作。他们的作品悲切感人。或写爱侣去后,处孤室而凄怆,睹遗物而伤神;或写作者既富且贵,追忆往昔,慨叹世事乖舛、天命无常;或将自己深沉博大的思念和追忆之情,用恍惚迷离的文字和色彩抒发出来,读之令人心痛。而用词写悼亡,是苏轼的首创。

苏

轼

1.语言建构:背诵整首词,积累诗中重要的词语、句式等基础知识。

2.审美鉴赏:揣摩语言,体味词中的典型、生动的意象。

3.思维发展:体会诗歌虚实相生的艺术特色。

4.文化传承:体会作者对亡妻强烈的思念之情。

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗,四川青神县乡贡进士王方之女,聪明沉静,知书达礼。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都约略知道。王弗对苏轼关怀备至,二人情深意笃,恩爱有加。据记载,在一个正月夜里,王弗见庭前梅花盛开,月色清朗,对苏轼说:“春月胜与秋月。秋色让人惨凄,春月令人和悦。可召清高之人饮此花下。”东坡听了高兴地说:“此乃诗家语也。”

王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有识见的告诫、嘱咐。《东坡逸事》里有王氏“幕后听言”的故事,是说东坡每有客来,王弗总是躲在屏风的后面屏息静听。待客人走后,她每每软语相劝,说得在理又每得印证。她是真正的贤妻内助,因此苏轼早年青云直上,除了有欧阳修等先贤的掖助外,“妻贤夫少祸”的力量也不可小觑。

可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁就去世了。这时苏轼中年丧妻,其心中的沉痛是不言而喻的。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

自读课文,思考:本词题为“记梦”——写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――如梦――梦后

记 梦

梦前思量(怀念)——十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢—— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉—— 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

1.读:自由大声朗读课文,结合课下注释疏通段意。请考虑这首词的感情基调。

2.品:请同学们选出你觉得最能体现情感基调的一句进行赏析,透过具体的意象及意境把握作者情感。

请考虑这首词的感情基调。

凄婉哀伤

词情总结

请用一句诗小结梦前、梦境、梦后的情感?

记 梦

梦前思量(怀念)——

梦中相逢——

梦醒悲凉——

此情无计可消除

此时无声胜有声

此恨绵绵无绝期

现实

梦境

现实

题虽为记梦,实际是以记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

(1)以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

(2)语言爽快,纯系白描

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

判断“虚写”类型

下列诗句是虚写吗?为什么?

①霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

②今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

③雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭

④遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

梦境之景

未来之境

已逝之景

从对方角度

在诗歌中,“实”是指——客观世界中存在的实象、实事、实境。

诗歌中的“虚”包括以下三类——

①幻想:神仙鬼怪世界和梦境。借助这类虚无的境界来反衬现实。以虚象显实。

②回忆:已逝之景。是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不在眼前。

③想象:未来之境。是还没有发生的,它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。

④联想:从对方的角度写。也即从对面写来,也叫对面落笔,主客移位。诗人思乡怀人,不直抒胸臆,倾诉衷情,而是落笔对方,将作者自己深挚的思念之情委婉含蓄地表达出来。

作用:“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境。

知识点讲解

运用所学,链接高考

阅读下面这首诗,然后回答问题。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐, 还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。白居易写这首诗时正宦游在外,夜宿邯郸驿舍中。

问题:最后两句作者是怎样写“思家”的?

后两句运用虚写的手法,从对方写起,作者想象故乡亲人在这个冬至深夜,围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,把深挚的“思家”之情抒发得更委婉含蓄。

阅读导学案《与妻书》(节选),同是写给妻子的作品,探究写法上的同和在情感上的异。

写法上,都是通过回忆生活上的小事情来展示对妻子的爱与怀念;

情感上:《与妻书》在表达对妻子的爱的同时,加入了民族大义。

“雨后的青山,像泪洗过的良心”,多美的境界,回忆让我们在以后的岁月里懂得爱,更懂得珍惜,然后来更好的呵护每个人记忆里那永远的“明月夜,短松冈”,回忆的美好激励我们创造美好的未来。

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,说不思量,即是思量。——相思太苦、旧情难忘。

课件补充

千里孤坟,无处话凄凉。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

明确:“尘满面,鬓如霜”概括作者的形象特点———

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

①情感的风尘(思念亡妻的苦楚“为伊消得人憔悴”);②岁月的风尘(仕途坎坷的艰辛“艰难苦恨繁霜鬓”)

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

明确:

“小轩窗,正梳妆”,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

十年死别,思念至苦,夫妻一旦相见,该有千种哀愁、万端感慨要向对方倾诉;万语千言,从何说起呢?无言胜过有言,万千思绪尽在其中了。语言又是那么的笨拙和苍白。感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。这句词与北宋词人柳永《雨霖铃》中的“执手相看泪眼,竟无语凝噎”有着异曲同工之妙,大概是写看见亲人时,激动得说不出话来。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

明确:

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松冈,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

对写。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。 “肠断处”是指亡妻的孤坟,“断肠人”则是概指生者与死者。遥承开头“十年生死两茫茫”之意,首尾相接,全诗浑然融为一体,使感情得到充分的发展、强化。