八年级科学暑托作业18(八升九-物质的变化)(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级科学暑托作业18(八升九-物质的变化)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-26 10:14:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级科学暑假作业18

(八升九-物质的变化)

一、选择题

1.化学变化和物理变化的区别在于有无新物质生成,下列只发生物理变化的是( )

A.煤矿自然 B.水电解 C.过滤 D.面包霉变

2.下列不能用来判断蜡烛燃烧发生的是化学变化的是( )

A.将白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质

B.蜡烛燃烧时发光、放热

C.在火焰上罩一个干而冷的烧杯,观察到烧杯内壁有水珠出现

D.将一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊

3.化学变化中不能实现的变化是( )

A.一种分子变成另一种分子 B.一种离子变成另一种离子

C.一种原子变成另一种原子 D.一种单质变成另一种单质

4.纳米(nm)是一种长度单位,1nm=10-9m,纳米科技开辟了人类认识世界的新层面。纳米材

料科技是纳米科技最基本的组成部分,把固体物质加工到纳米级( 1nm~100nm)的超细

粉末,即可得到纳米材料。这种加工过程属于( )

A.化学变化 B.物理变化

C.既有物理变化又有化学变化 D.既不是物理变化又不是化学变化

5.用来判断石灰石与稀盐酸反应是化学变化的依据是( )

A.固体逐渐减少 B.有气泡产生

C.生成了一种能使澄清石灰水变浑浊的气体 D.所得液体的颜色发生了变化

6.下列是镁带燃烧过程中伴随的一些现象:①发出耀眼的白光 ②镁带消失 ③放出大量的热

④生成一种白色粉末状固体。其中能作为“镁带燃烧”属于化学变化的依据是( )

A.①② B.①②③ C.②④ D.④

7.家用铜器表面常出现绿色物质,进行下列处理: ①用砂纸打磨后表面出现光亮的红色

②浸泡在食醋中,表面也会慢慢出现红色 ③在酒精灯上灼烧,表面变黑 ④经③处理

后又放在食醋中浸泡,表面又出现红色。其中不属于化学变化的是( )

A.① B.①②③ C.②③④ D.①②③④

8.下列物质的用途,主要体现该物质的物理性质的是( )

A.利用蜡烛燃烧照明 B.氢气制盐酸 C.活性炭净水 D.氢氧化钠制叶脉书签

9.科学课上,教师在盛有10mL氯化铁溶液的试管中,滴入几滴硫氰化钾溶液,观察发生的

现象。下列关于该反应现象说法正确的是( )

A.无现象发生 B.溶液呈血红色 C.有黄色沉淀生成 D.有红褐色沉淀生成

10.实验室中,下列仪器对白时描述的变化,与其它三种不属于同一类的是( )

A.铁架台:“好难受啊!我在潮湿的空气中生锈了”

B.酒精灯:“帽子哪里去了 我的燃料越来越少了”

C.显微镜:“同学们不爱惜我,我的压片夹弄折了”

D.胶头滴管:“谁做的 我的嘴怎么碰碎到试管里面了 ”

11.[2023·台州]碳酸氢钠(NaHCO3)俗称小苏打,是发酵粉的主要成分,也可用于治疗胃

酸过多。以下关于碳酸氢钠性质的描述中,属于物理性质的是( )

A.受热易分解 B.白色固体,易溶于水

C.水溶液呈碱性 D.能与盐酸反应产生二氧化碳

12.如图所示,关于水的三态变化模型和水分子电解模型的对比分析错误的是( )

A.前者水分子本身没变但水分子间的间隔发生了变化,后者水分子本身发生变化但构成

水分子的原子种类没有发生变化

B.前者属于物理变化,后者属于化学变化

C.前者水分子本身没变但水分子间的间隔发生了变化,后者水分子本身也没变但构成水

分子的原子种类和数量发生变化

D.前者表明分子间的间隔大小可以发生变化,后者表明原子是化学变化中的最小粒子

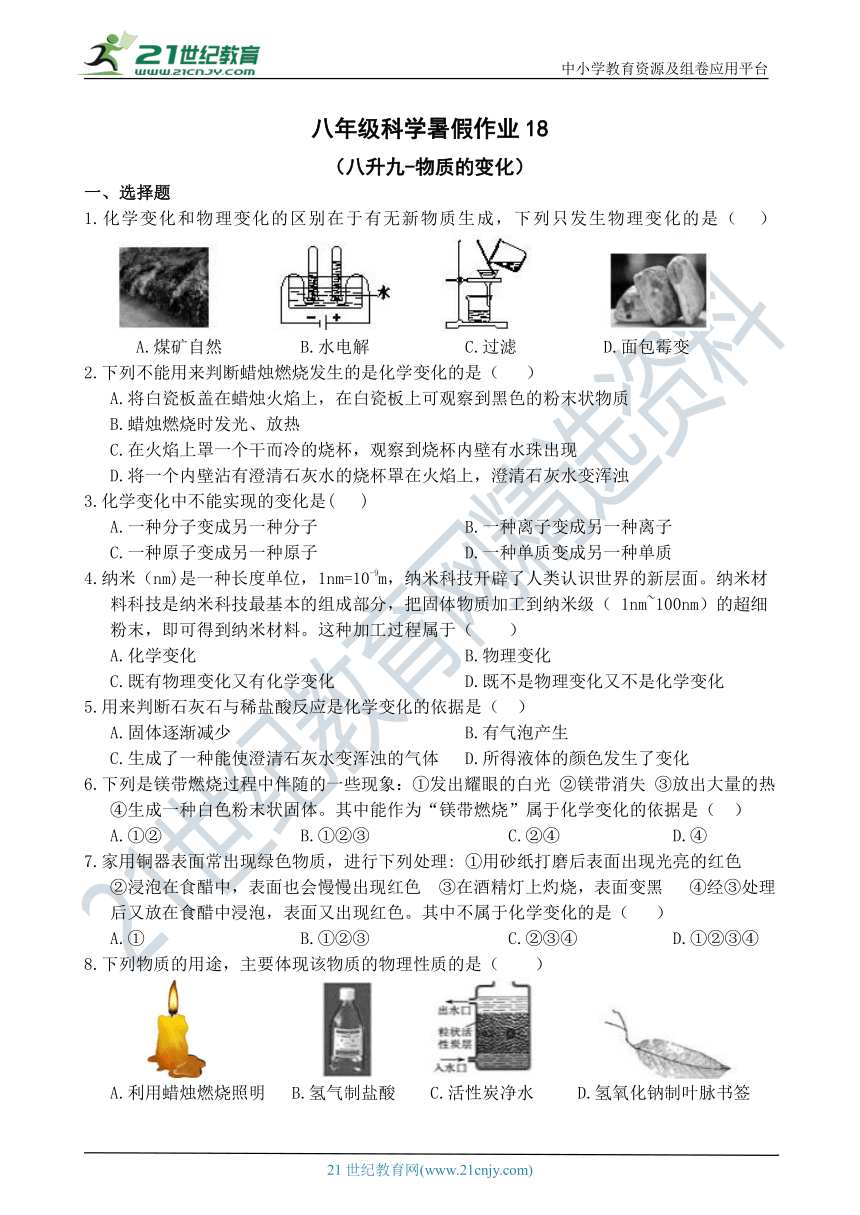

13.某公司通过提取玉米中的某种营养成分,加工成可以承受110℃高温的“玉米杯”。玉米

杯在自然环境中降解的产物只有水和二氧化碳,既安全又环保,玉米杯加工流程如图所

示,该加工流程过程中主要发生物理变化的是( )

A.发酵 B.降解 C.加工成型 D.融合

(第13题图) (第14题图)

14.如图是物质的分类及部分转化关系图,下列有关说法不正确的是( )

A.分离液态空气制取氧气属于转化a B.转化c一定是化学变化

C.转化c 中一定有元素的化合价发生改变 D.转化b一定是化学变化

15.如图装置进行试验(夹持仪器略去) :①点燃酒精灯,酒精燃烧;②一段时间后蜡烛熔化,

掉落;③再过一段时间后火柴燃烧,则下列有关分析中,正确的是( )

A.①中酒精燃烧属于物理变化

B.②中蜡烛熔化属于化学变化

C.②③的现象能说明所有金属都具有导热性这—物理性质

D.①③中的现象体现出物质可燃性这—化学性质

二、填空题

16.一款名为“史莱姆”的水晶泥玩具,其主要成分是普通胶水、硼砂晶体和水。查阅资料

知道: ①硼砂晶体(Na2B4O7·10H20)是一种易溶于水的白色固体,可用作清洁剂、杀虫

剂。②人体若摄入过多的硼,会引发多脏器的蓄积性中毒。

(1)硼砂(Na2B407)中硼(B)元素的化合价为 。

(2)请至少写出一条关于硼砂晶体的物理性质 。

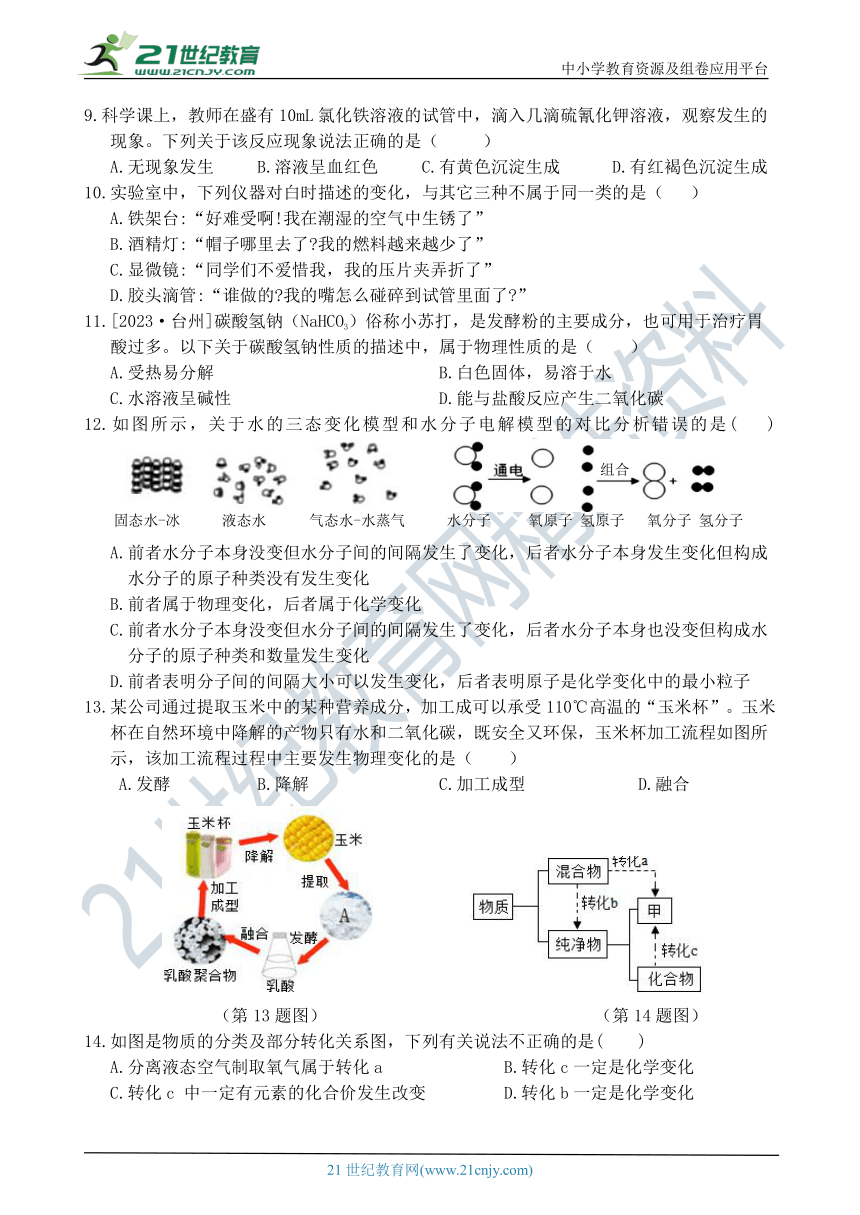

17.如图是某密闭容器中物质变化过程的微观示意图(其中代表氧原子,代表硫原子)。请

回答:

(1)变化Ⅰ中的“一定条件”可能是 (写出一项即可);

(2)变化Ⅱ发生的是 (填化学反应基本类型)。

(3)从微观角度解释,变化Ⅰ和变化Ⅱ的根本区别是 。

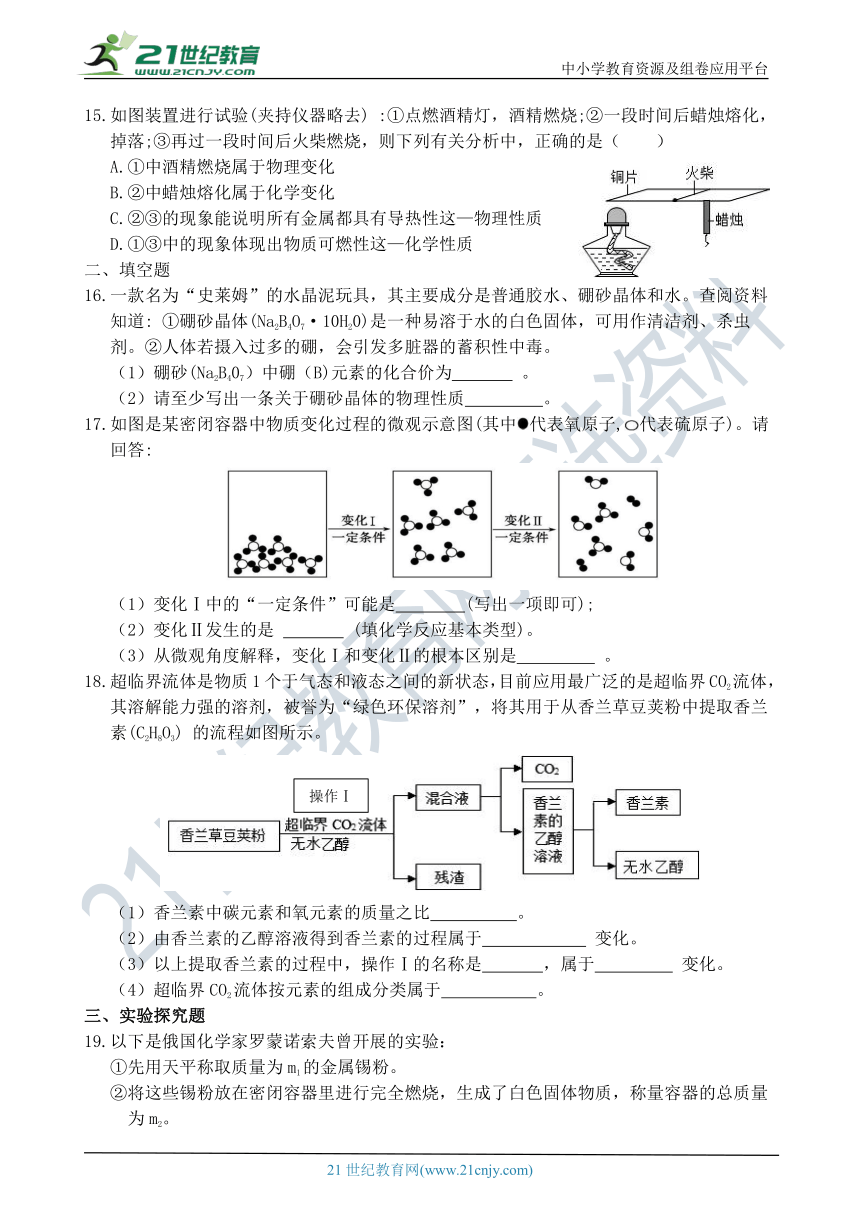

18.超临界流体是物质1个于气态和液态之间的新状态,目前应用最广泛的是超临界CO2流体,

其溶解能力强的溶剂,被誉为“绿色环保溶剂”,将其用于从香兰草豆荚粉中提取香兰

素(C2H8O3) 的流程如图所示。

(1)香兰素中碳元素和氧元素的质量之比 。

(2)由香兰素的乙醇溶液得到香兰素的过程属于 变化。

(3)以上提取香兰素的过程中,操作Ⅰ的名称是 ,属于 变化。

(4)超临界CO2流体按元素的组成分类属于 。

三、实验探究题

19.以下是俄国化学家罗蒙诺索夫曾开展的实验:

①先用天平称取质量为m1的金属锡粉。

②将这些锡粉放在密闭容器里进行完全燃烧,生成了白色固体物质,称量容器的总质量

为m2。

③打开容器,听到了空气进入容器发出的“丝丝的声响”,称量所得白色物质的质量

为m3。。

④把白色物质放回原容器里(容器中空气的组成恢复到初始状态),重新称量容器的总

质量为m4。

(1)根据所学知识判断,锡的燃烧是 变化。

(2)罗蒙诺索夫分析数据后提出了“参加反应的物质的总质量,等于反应后产物的总质

量”的观点。请你列出它们的等式关系以体现质量守恒定律。 。

(3)请从微观角度解释质量守恒定律: 。

(4)实验中听到空气进入容器发出的“丝丝的声响”,其原因是 。

20.化学现象中包含发光、发热现象,许多物质燃烧时都伴随看发光、放热的现象。小明同

学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,于是学习小组对此展开了探究与讨论。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗

【猜想】—、都是化学变化; 二、不一定都是化学变化。

【验证过程】

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到: a.烧杯内壁上出现水珠,b.手摸烧

杯有发烫的感觉,c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成新物质的名称是 ,蜡烛燃烧为 变化。

(2)观察白炽灯(灯丝为钨丝)。

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉发烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发热、放热属于 变化。

【结论】猜想 (填“一”或“二” 正确。

四、解答题

21.钠是一种非常活泼的金属,将其投入水中,它会浮在水面上与水发生剧烈反应,放出大

量的热,使自身熔化成小球,甚至使生成的氢气燃烧,其反应的化学方程式为:

2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。但它不与煤油反应,因而可将其保存在煤油里。在一个烧杯中倒

入一定量的水,向水中滴入2滴无色酚酞试液,再加入适量的煤油,然后将一块绿豆般

大的钠放入烧杯中,钠会悬浮于水与煤油的界面处,并发生反应,直至钠消失。

回答下列问题:

(1)反应后水层呈 色。

(2)反应生成的氢气在钠附近不会燃烧,为什么? 。

(3)由以上事实可以得出钠具有哪些物理性质? 。

22.木糖醇(C5H12O5)是一种天然、健康的甜味剂,常用于口香糖、甜品等的制作。木糖醇为

白色晶体或结晶性粉末,极易溶于水,微溶于乙醇与甲醇,熔点92~96℃,沸点216℃,

10%水溶液pH5.0~7.0。按要求计算:

(1)木糖醇的10%水溶液pH5.0~7.0,这种性质属于 性质(填“物理”或“化学”)。

(2)15.2g的木糖醇晶体中含有的C元素的质量为 。

参考答案

一、选择题

1.C 2.B 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13.C 14.D 15.D

二、填空题

16.(1)+3 (2)易溶于水的白色固体

17.(1)升高温度(或减小压强或吸热)(2)分解反应(3)有没有新分子生成

18.(1)1: 2(2)物理(3)过滤 物理 (4)氧化物(无机化合物)

三、实验探究题

19.(1)化学 (2) m3=m4﹣m2+m1 (3)反应前后原子的种类不变,数目没有增减

(4)容器内氧气被消耗,气压小于外界大气压,空气进入,发生振动

20.(1)水 二氧化碳 化学 (2) 物理【结论】二

四、解答题

21.(1)红;(2)因为没有助燃剂(氧气) (3)钠比煤油重,但比水轻;钠的熔点低;

22.(1)化学;(2)6g。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

八年级科学暑假作业18

(八升九-物质的变化)

一、选择题

1.化学变化和物理变化的区别在于有无新物质生成,下列只发生物理变化的是( )

A.煤矿自然 B.水电解 C.过滤 D.面包霉变

2.下列不能用来判断蜡烛燃烧发生的是化学变化的是( )

A.将白瓷板盖在蜡烛火焰上,在白瓷板上可观察到黑色的粉末状物质

B.蜡烛燃烧时发光、放热

C.在火焰上罩一个干而冷的烧杯,观察到烧杯内壁有水珠出现

D.将一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上,澄清石灰水变浑浊

3.化学变化中不能实现的变化是( )

A.一种分子变成另一种分子 B.一种离子变成另一种离子

C.一种原子变成另一种原子 D.一种单质变成另一种单质

4.纳米(nm)是一种长度单位,1nm=10-9m,纳米科技开辟了人类认识世界的新层面。纳米材

料科技是纳米科技最基本的组成部分,把固体物质加工到纳米级( 1nm~100nm)的超细

粉末,即可得到纳米材料。这种加工过程属于( )

A.化学变化 B.物理变化

C.既有物理变化又有化学变化 D.既不是物理变化又不是化学变化

5.用来判断石灰石与稀盐酸反应是化学变化的依据是( )

A.固体逐渐减少 B.有气泡产生

C.生成了一种能使澄清石灰水变浑浊的气体 D.所得液体的颜色发生了变化

6.下列是镁带燃烧过程中伴随的一些现象:①发出耀眼的白光 ②镁带消失 ③放出大量的热

④生成一种白色粉末状固体。其中能作为“镁带燃烧”属于化学变化的依据是( )

A.①② B.①②③ C.②④ D.④

7.家用铜器表面常出现绿色物质,进行下列处理: ①用砂纸打磨后表面出现光亮的红色

②浸泡在食醋中,表面也会慢慢出现红色 ③在酒精灯上灼烧,表面变黑 ④经③处理

后又放在食醋中浸泡,表面又出现红色。其中不属于化学变化的是( )

A.① B.①②③ C.②③④ D.①②③④

8.下列物质的用途,主要体现该物质的物理性质的是( )

A.利用蜡烛燃烧照明 B.氢气制盐酸 C.活性炭净水 D.氢氧化钠制叶脉书签

9.科学课上,教师在盛有10mL氯化铁溶液的试管中,滴入几滴硫氰化钾溶液,观察发生的

现象。下列关于该反应现象说法正确的是( )

A.无现象发生 B.溶液呈血红色 C.有黄色沉淀生成 D.有红褐色沉淀生成

10.实验室中,下列仪器对白时描述的变化,与其它三种不属于同一类的是( )

A.铁架台:“好难受啊!我在潮湿的空气中生锈了”

B.酒精灯:“帽子哪里去了 我的燃料越来越少了”

C.显微镜:“同学们不爱惜我,我的压片夹弄折了”

D.胶头滴管:“谁做的 我的嘴怎么碰碎到试管里面了 ”

11.[2023·台州]碳酸氢钠(NaHCO3)俗称小苏打,是发酵粉的主要成分,也可用于治疗胃

酸过多。以下关于碳酸氢钠性质的描述中,属于物理性质的是( )

A.受热易分解 B.白色固体,易溶于水

C.水溶液呈碱性 D.能与盐酸反应产生二氧化碳

12.如图所示,关于水的三态变化模型和水分子电解模型的对比分析错误的是( )

A.前者水分子本身没变但水分子间的间隔发生了变化,后者水分子本身发生变化但构成

水分子的原子种类没有发生变化

B.前者属于物理变化,后者属于化学变化

C.前者水分子本身没变但水分子间的间隔发生了变化,后者水分子本身也没变但构成水

分子的原子种类和数量发生变化

D.前者表明分子间的间隔大小可以发生变化,后者表明原子是化学变化中的最小粒子

13.某公司通过提取玉米中的某种营养成分,加工成可以承受110℃高温的“玉米杯”。玉米

杯在自然环境中降解的产物只有水和二氧化碳,既安全又环保,玉米杯加工流程如图所

示,该加工流程过程中主要发生物理变化的是( )

A.发酵 B.降解 C.加工成型 D.融合

(第13题图) (第14题图)

14.如图是物质的分类及部分转化关系图,下列有关说法不正确的是( )

A.分离液态空气制取氧气属于转化a B.转化c一定是化学变化

C.转化c 中一定有元素的化合价发生改变 D.转化b一定是化学变化

15.如图装置进行试验(夹持仪器略去) :①点燃酒精灯,酒精燃烧;②一段时间后蜡烛熔化,

掉落;③再过一段时间后火柴燃烧,则下列有关分析中,正确的是( )

A.①中酒精燃烧属于物理变化

B.②中蜡烛熔化属于化学变化

C.②③的现象能说明所有金属都具有导热性这—物理性质

D.①③中的现象体现出物质可燃性这—化学性质

二、填空题

16.一款名为“史莱姆”的水晶泥玩具,其主要成分是普通胶水、硼砂晶体和水。查阅资料

知道: ①硼砂晶体(Na2B4O7·10H20)是一种易溶于水的白色固体,可用作清洁剂、杀虫

剂。②人体若摄入过多的硼,会引发多脏器的蓄积性中毒。

(1)硼砂(Na2B407)中硼(B)元素的化合价为 。

(2)请至少写出一条关于硼砂晶体的物理性质 。

17.如图是某密闭容器中物质变化过程的微观示意图(其中代表氧原子,代表硫原子)。请

回答:

(1)变化Ⅰ中的“一定条件”可能是 (写出一项即可);

(2)变化Ⅱ发生的是 (填化学反应基本类型)。

(3)从微观角度解释,变化Ⅰ和变化Ⅱ的根本区别是 。

18.超临界流体是物质1个于气态和液态之间的新状态,目前应用最广泛的是超临界CO2流体,

其溶解能力强的溶剂,被誉为“绿色环保溶剂”,将其用于从香兰草豆荚粉中提取香兰

素(C2H8O3) 的流程如图所示。

(1)香兰素中碳元素和氧元素的质量之比 。

(2)由香兰素的乙醇溶液得到香兰素的过程属于 变化。

(3)以上提取香兰素的过程中,操作Ⅰ的名称是 ,属于 变化。

(4)超临界CO2流体按元素的组成分类属于 。

三、实验探究题

19.以下是俄国化学家罗蒙诺索夫曾开展的实验:

①先用天平称取质量为m1的金属锡粉。

②将这些锡粉放在密闭容器里进行完全燃烧,生成了白色固体物质,称量容器的总质量

为m2。

③打开容器,听到了空气进入容器发出的“丝丝的声响”,称量所得白色物质的质量

为m3。。

④把白色物质放回原容器里(容器中空气的组成恢复到初始状态),重新称量容器的总

质量为m4。

(1)根据所学知识判断,锡的燃烧是 变化。

(2)罗蒙诺索夫分析数据后提出了“参加反应的物质的总质量,等于反应后产物的总质

量”的观点。请你列出它们的等式关系以体现质量守恒定律。 。

(3)请从微观角度解释质量守恒定律: 。

(4)实验中听到空气进入容器发出的“丝丝的声响”,其原因是 。

20.化学现象中包含发光、发热现象,许多物质燃烧时都伴随看发光、放热的现象。小明同

学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,于是学习小组对此展开了探究与讨论。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗

【猜想】—、都是化学变化; 二、不一定都是化学变化。

【验证过程】

(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到: a.烧杯内壁上出现水珠,b.手摸烧

杯有发烫的感觉,c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成新物质的名称是 ,蜡烛燃烧为 变化。

(2)观察白炽灯(灯丝为钨丝)。

通电前 通电中 通电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉发烫 灯丝为银白色固体

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯丝通电发热、放热属于 变化。

【结论】猜想 (填“一”或“二” 正确。

四、解答题

21.钠是一种非常活泼的金属,将其投入水中,它会浮在水面上与水发生剧烈反应,放出大

量的热,使自身熔化成小球,甚至使生成的氢气燃烧,其反应的化学方程式为:

2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。但它不与煤油反应,因而可将其保存在煤油里。在一个烧杯中倒

入一定量的水,向水中滴入2滴无色酚酞试液,再加入适量的煤油,然后将一块绿豆般

大的钠放入烧杯中,钠会悬浮于水与煤油的界面处,并发生反应,直至钠消失。

回答下列问题:

(1)反应后水层呈 色。

(2)反应生成的氢气在钠附近不会燃烧,为什么? 。

(3)由以上事实可以得出钠具有哪些物理性质? 。

22.木糖醇(C5H12O5)是一种天然、健康的甜味剂,常用于口香糖、甜品等的制作。木糖醇为

白色晶体或结晶性粉末,极易溶于水,微溶于乙醇与甲醇,熔点92~96℃,沸点216℃,

10%水溶液pH5.0~7.0。按要求计算:

(1)木糖醇的10%水溶液pH5.0~7.0,这种性质属于 性质(填“物理”或“化学”)。

(2)15.2g的木糖醇晶体中含有的C元素的质量为 。

参考答案

一、选择题

1.C 2.B 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13.C 14.D 15.D

二、填空题

16.(1)+3 (2)易溶于水的白色固体

17.(1)升高温度(或减小压强或吸热)(2)分解反应(3)有没有新分子生成

18.(1)1: 2(2)物理(3)过滤 物理 (4)氧化物(无机化合物)

三、实验探究题

19.(1)化学 (2) m3=m4﹣m2+m1 (3)反应前后原子的种类不变,数目没有增减

(4)容器内氧气被消耗,气压小于外界大气压,空气进入,发生振动

20.(1)水 二氧化碳 化学 (2) 物理【结论】二

四、解答题

21.(1)红;(2)因为没有助燃剂(氧气) (3)钠比煤油重,但比水轻;钠的熔点低;

22.(1)化学;(2)6g。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录