2.1塑造地表形态的力量——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.1塑造地表形态的力量——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 977.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.1塑造地表形态的力量——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练

【夯实基础】

知识点1 内力作用

1.2015年4月25日14时11分,尼泊尔发生8.1级地震,震源深度20千米,余震134次;2015年5月12日15时5分尼泊尔发生7.5级地震,震源深度10千米,由于震源较浅,震级高,周边多个国家有强烈震感。据此完成下列各题。

1.发生在尼泊尔的地震属于( )

A.人为活动 B.内力作用 C.外力作用 D.岩浆活动

2.下列关于这次地震的成因的解释最为合理的是( )

A.天气变暖 B.全球变暖 C.厄尔尼诺现象 D.板块碰撞

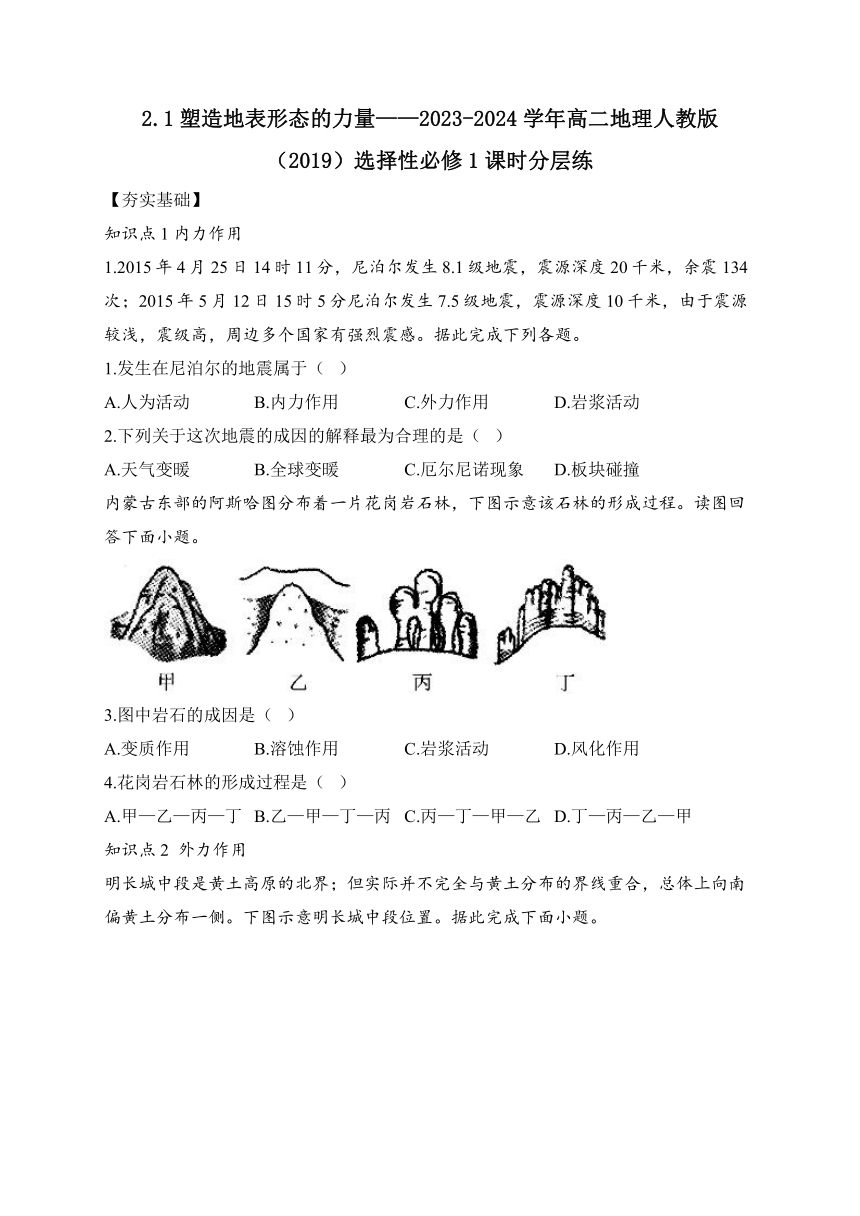

内蒙古东部的阿斯哈图分布着一片花岗岩石林,下图示意该石林的形成过程。读图回答下面小题。

3.图中岩石的成因是( )

A.变质作用 B.溶蚀作用 C.岩浆活动 D.风化作用

4.花岗岩石林的形成过程是( )

A.甲—乙—丙—丁 B.乙—甲—丁—丙 C.丙—丁—甲—乙 D.丁—丙—乙—甲

知识点2 外力作用

明长城中段是黄土高原的北界;但实际并不完全与黄土分布的界线重合,总体上向南偏黄土分布一侧。下图示意明长城中段位置。据此完成下面小题。

5.明长城的建造主要采用夯土版筑技术。明长城中段总体偏南主要考虑( )

A.积温 B.沉积物 C.军事 D.劳动力

6.目前明长城中段局部被流沙掩埋的主要原因是( )

A.气候异常 B.早期选址 C.人类活动 D.风化加强

读下图,完成下面小题。

7.该地貌景观广泛分布在我国( )

A.青藏高原 B.内蒙古高原 C.黄土高原 D.云贵高原

8.塑造该地貌的外力是( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.流水侵蚀 D.海浪侵蚀

知识点3 岩石圈的物质循环

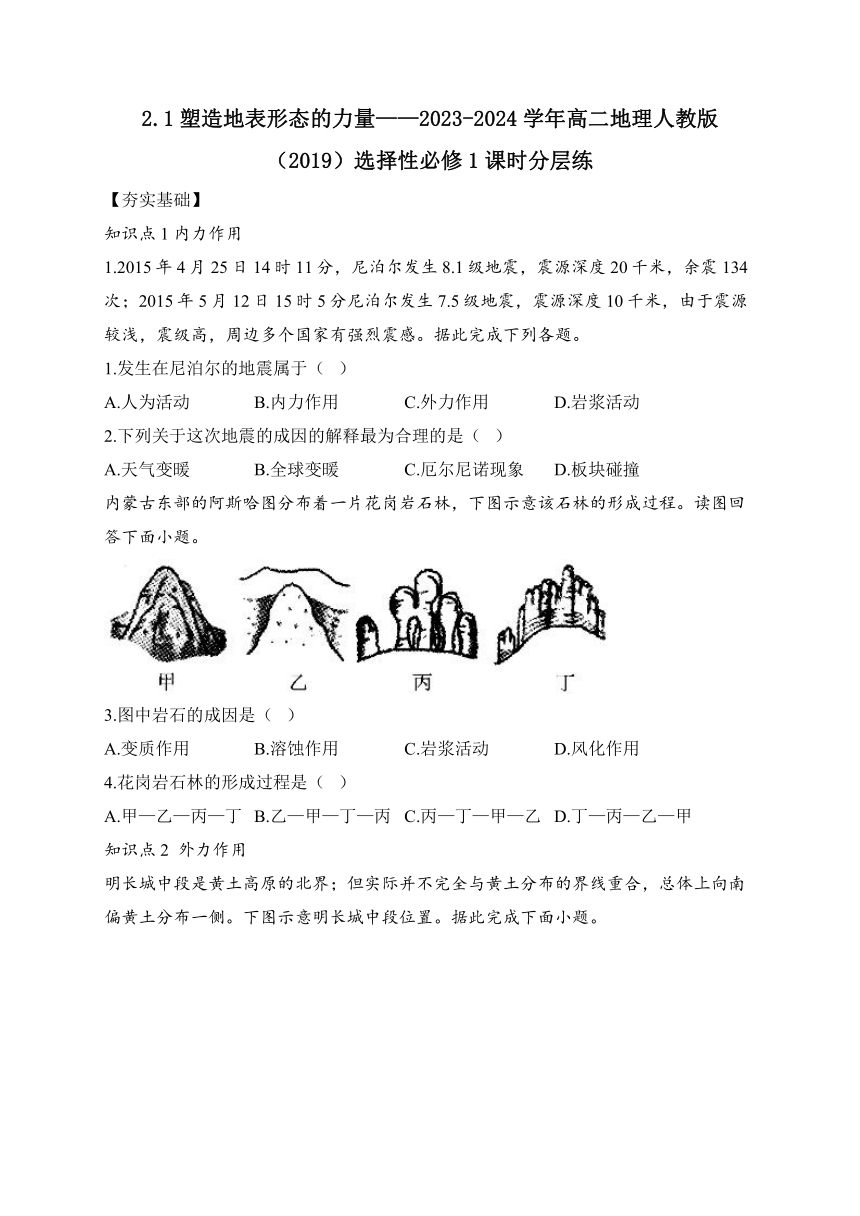

左图为某同学画的岩石圈物质循环示意图,右图为喜马拉雅山脉某处的生物化石照片。读图完成下面小题。

9.图中箭头标注错误的是( )

A.①② B.⑦⑧ C.③⑤ D.①⑤

10.最可能含有鹦鹉螺化石的岩石是( )

A.大理岩 B.石灰岩 C.花岗岩 D.玄武岩

和田玉分布于昆仑山,是由大理岩与岩浆接触形成的玉石,其中产于山上原生矿处的称为山料,产于河床中磨圆程度好的称为籽料。完成下面小题。

11.和田玉属于( )

A.侵入岩 B.沉积岩 C.变质岩 D.喷出岩

12.导致和田玉籽料磨圆程度好的主要地质作用是( )

A.接触变质作用 B.风力侵蚀作用 C.流水沉积作用 D.流水搬运作用

【提升能力】

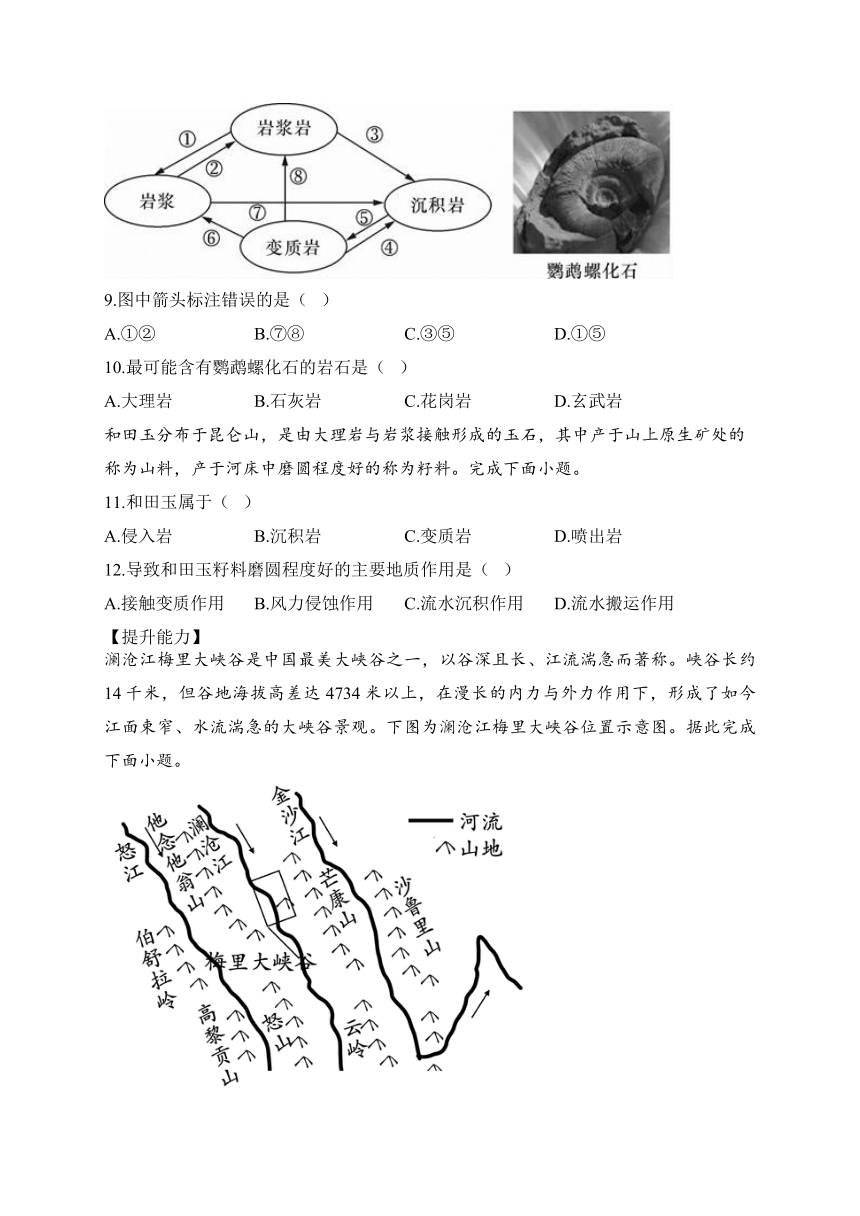

澜沧江梅里大峡谷是中国最美大峡谷之一,以谷深且长、江流湍急而著称。峡谷长约14千米,但谷地海拔高差达4734米以上,在漫长的内力与外力作用下,形成了如今江面束窄、水流湍急的大峡谷景观。下图为澜沧江梅里大峡谷位置示意图。据此完成下面小题。

13.形成澜沧江梅里大峡谷的内力与外力作用分别是( )

A.岩浆活动,风化侵蚀 B.地壳下降,流水沉积

C.地壳抬升,流水侵蚀 D.变质作用,冰川侵蚀

14.澜沧江梅里大峡谷众多聚落分布在地势较高之处,主要是为了( )

A.防御洪水,少占耕地 B.便于观察,抵御外敌

C.地形平坦,利于建设 D.位居高处,凉爽通风

15.澜沧江梅里大峡谷桥梁建设难度大,其原因是( )

A.河谷宽广,工程量较大 B.山高谷深,地质条件复杂

C.人烟稀少,劳动力不足 D.曲流发育,河道变化频繁

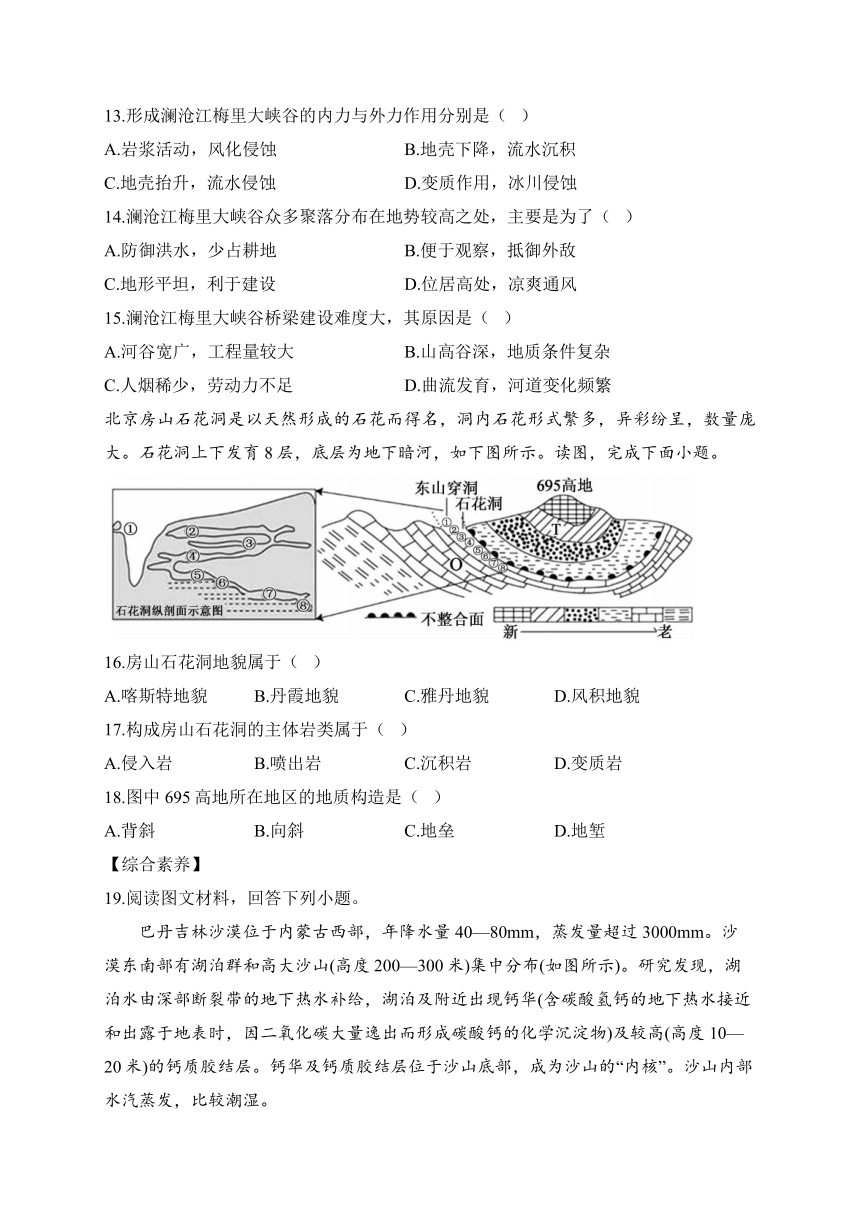

北京房山石花洞是以天然形成的石花而得名,洞内石花形式繁多,异彩纷呈,数量庞大。石花洞上下发育8层,底层为地下暗河,如下图所示。读图,完成下面小题。

16.房山石花洞地貌属于( )

A.喀斯特地貌 B.丹霞地貌 C.雅丹地貌 D.风积地貌

17.构成房山石花洞的主体岩类属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.沉积岩 D.变质岩

18.图中695高地所在地区的地质构造是( )

A.背斜 B.向斜 C.地垒 D.地堑

【综合素养】

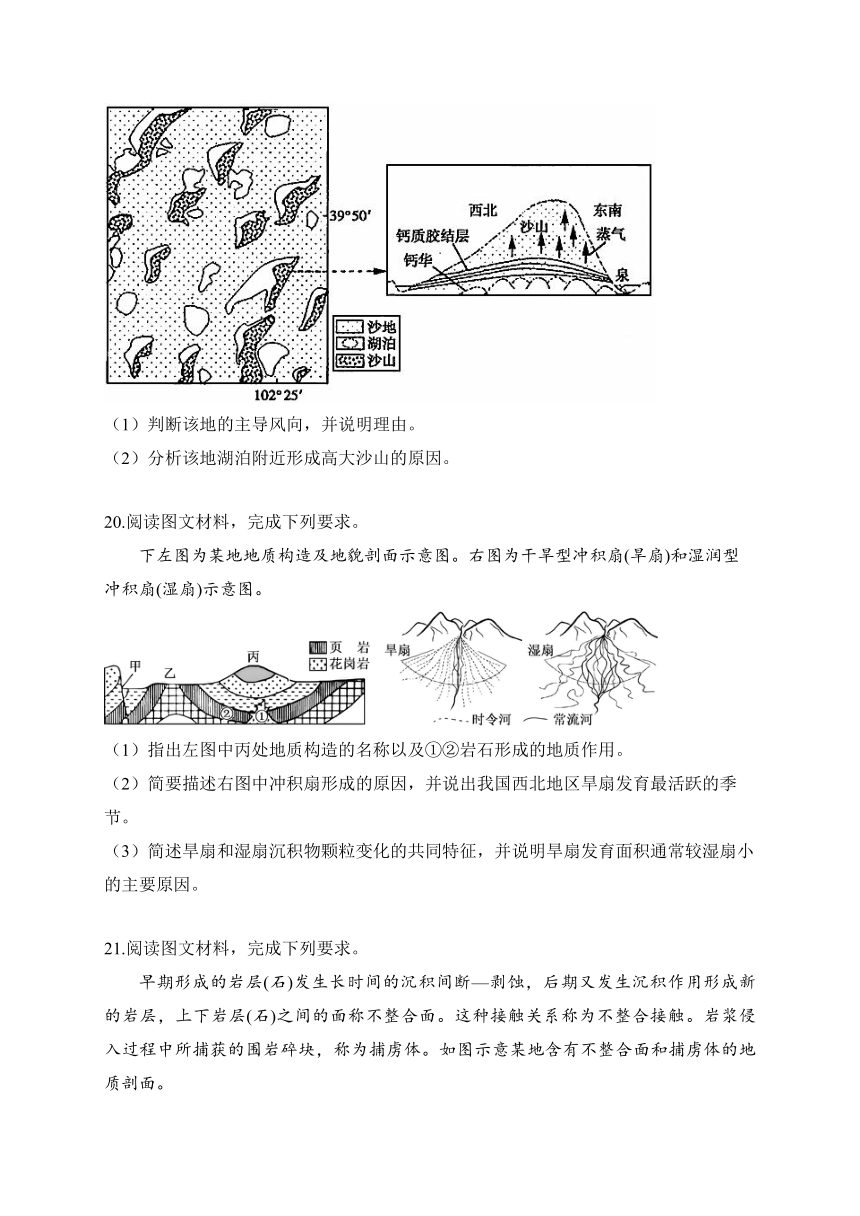

19.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

20.阅读图文材料,完成下列要求。

下左图为某地地质构造及地貌剖面示意图。右图为干旱型冲积扇(旱扇)和湿润型冲积扇(湿扇)示意图。

(1)指出左图中丙处地质构造的名称以及①②岩石形成的地质作用。

(2)简要描述右图中冲积扇形成的原因,并说出我国西北地区旱扇发育最活跃的季节。

(3)简述旱扇和湿扇沉积物颗粒变化的共同特征,并说明旱扇发育面积通常较湿扇小的主要原因。

21.阅读图文材料,完成下列要求。

早期形成的岩层(石)发生长时间的沉积间断—剥蚀,后期又发生沉积作用形成新的岩层,上下岩层(石)之间的面称不整合面。这种接触关系称为不整合接触。岩浆侵入过程中所捕获的围岩碎块,称为捕虏体。如图示意某地含有不整合面和捕虏体的地质剖面。

(1)指出图中不整合面形成前后的地质作用。

(2)说明砾岩中乙砾石的形成过程。

(3)能否判断甲、乙、丙形成的先后顺序,并说明理由。

答案以及解析

答案:1.B;2.D

解析:1.考查营造地表形态的力量。由材料可知尼泊尔地震属于自然发生的浅源地震,而浅源地震是内力作用形成的,与岩浆活动关系不大。对比四选项可知B符合。故B选项正确,ACD选项错误。

2.考查造成地震的原因。板块碰撞是造成地震的原因,故D正确,ABC错误。

答案:3.C;4.B

解析:3.由材料可知,图中岩石为花岗岩,花岗岩是由岩浆侵入地壳形成的,C项正确。由变质作用形成的岩石是变质岩,A项错误。溶蚀作用、风化作用均不能形成岩石,B、D项错误。

4.花岗岩石林的形成首先需要形成花岗岩,花岗岩是侵入岩,由岩浆侵入形成。图中乙过程发生在地下,表示岩浆侵入。花岗岩形成后,经地壳抬升,岩石出露地表形成山地,即甲过程。花岗岩山地受外力作用,花岗岩出现风化现象,即丁过程。随着时间的推移,外力对花岗岩的破坏加深,形成石林景观,即丙过程。B项正确。

5.答案:C

解析:长城主要是用于抵御外来入侵。结合所学知识可知,明长城中段总体偏南主要考虑军事,C正确;积温、沉积物、劳动力对军事建筑的影响不大,A、B、D错误。

6.答案:C

解析:近年来,人类不合理的活动造成图示区域土地荒漠化加剧,风沙频繁,导致明长城中段局部被流沙掩埋,C正确。

7.答案:D

解析:图中石柱、石笋、钟乳石等景观属于典型的喀斯特地貌景观,广泛分布在我国云贵高原地区,D正确;青藏高原、内蒙古高原、黄土高原喀斯特地貌发育都不典型,ABC错误。故选D。

8.答案:C

解析:喀斯特地貌主要是由流水侵蚀(溶蚀)作用和淀积作用而形成,C正确,ABD错误。故选C。

答案:9.B; 10.B

解析:9.读图分析,①是岩浆岩重熔再生为岩浆的过程,正确;②是岩浆冷却凝固形成岩浆岩的过程,正确;③是岩浆岩通过外力作用形成沉积岩的过程,正确;④是变质岩通过外力作用形成沉积岩的过程,正确;⑤是沉积岩通过变质作用形成变质岩的过程,正确;⑥是变质岩熔化为岩浆的过程,正确;岩浆活动不能直接形成沉积岩,⑦错误;变质岩可经过重熔再生作用,先变为岩浆,然后冷却凝固形成岩浆岩,但不会直接形成岩浆岩,⑧错误。故选B。

10.沉积岩是外力作用形成的,含有化石,石灰岩属于沉积岩,B正确;大理岩、花岗岩、玄武岩都是在高温高压作用下形成的,不可能有化石,A、C、D错误。故选B。

11.答案:C

解析:读材料可知,和田玉是“是由大理岩与岩浆接触形成的玉石”,在与岩浆接触的过程中,发生变质作用,故和田玉属于变质岩,选C。

12.答案:D

解析:和田玉籽料磨圆程度好,是其在流水搬运过程中,经过磨损逐渐变圆形成,选D。

13.答案:C

解析:澜沧江梅里大峡谷位于横断山区,该地板块运动活跃,地壳因板块挤压而不断抬升,在抬升过程中河流下切侵蚀加剧,形成了如今的高山峡谷,因此梅里大峡谷的内力与外力作用分别是地壳抬升和流水侵蚀,C正确,ABD错误。故选C。

14.答案:A

解析:由图可知,大峡谷两侧山地众多,山高谷深,耕地有限,聚落布局在地势较高的地方,一是因河谷水流汇集快,较高处可避开山洪侵袭,二是少占或不占耕地,A正确;峡谷中聚落分布之处,并不是地势最高之处,故与便于观察,抵御外敌无关,B错误;河谷地带地形更为平坦,C与题意不符;位居高处,凉爽通风不是最主要的原因,排除D。故选A。

15.答案:B

解析:由材料可知,澜沧江梅里大峡谷海拔高差大,山高谷深、水流湍急,再加上位于地壳运动活跃地带,地质条件复杂,多地震、滑坡等地质灾害,故桥梁建设难度大,B正确;河流上游河谷深且窄,A错误;该地区人烟稀少,劳动力不足,但是主要施工人员外地专业技术工人,C错误;该地山高谷深,曲流发育程度低,D错误。故选B。

16.答案:A

解析:考查地貌类型的判断,根据材料及图可知,房山石花洞岩层中含有地下暗河、溶洞等,说明流水的溶蚀作用强烈,据此判断,该地貌属于喀斯特地貌。故选A。

17.答案:C

解析:根据上题可知,房山石花洞地貌属于喀斯特地貌,喀斯特地貌的主体岩类以石灰岩(沉积岩)为主。故选C。

18.答案:B

解析:根据岩层新老关系及者层弯曲方向进行判断,695高地岩层向下弯曲,且岩层中间新,两侧老,故判断该该地所在地区属于向斜。故选B。

19.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

20.答案:(1)丙:向斜。①形成的地质作用:岩浆侵入、冷却凝固(或内力作用);②形成的地质作用:沉积作用、固结成岩(或外力作用)。

(2)原因:河流在山区带来大量泥沙;在山口处流速变缓,泥沙沉积。季节:夏季。

(3)共同特征;沉积物颗粒直径都是自扇顶向扇缘逐渐减小。主要原因:旱扇由时令河冲积形成;湿扇由常流河冲积形成;常流河流量较大,时令河流量较小,因此旱扇发育面积通常较湿扇小。

解析:(1)根据所学知识可知,甲处岩层出现断裂错位,因此属于断层构造;乙处岩层中心老两翼新,为背斜构造;丙处岩层中心新两翼老,属于向斜构造。①为侵入岩(花岗岩),形成的地质作用为内力作用,具体过程为岩浆侵入、冷却凝固;②为沉积岩(页岩)形成的地质作用为外力作用,具体过程为沉积作用、固结成岩。

(2)旱扇和湿扇都是由于流水的沉积作用形成的,河流在山区带来大量泥沙,在山口处流速变缓,泥沙沉积,形成冲积扇。我国西北地区的旱扇主要是冰川积雪融水增多时,在出山口形成的,冰川融水量在夏季最大,因此夏季旱扇发育最活跃。

(3)根据所学知识可知,两者都是流水沉积形成的,因此颗粒物都呈现出由扇顶到扇缘逐渐较小的特点。旱扇是由时令河冲积而成的,时令河的水量小,因此带来的泥沙量有限,旱扇面积较小,旱扇的规模较小;湿扇是由常年河流冲积而成的,河流的流量大,携带泥沙多,因此规模较大,湿扇面积较大。

21.(1)答案:沉积作用形成页岩,岩浆侵入(活动)形成花岗岩;地壳抬升,页岩和花岗岩遭受剥(侵)蚀;地壳下降,接受沉积形成砾岩。

解析:据所学分析,地质作用包括内力作用和外力作用,不整合面形成前因为地壳的抬升造成了岩层的剥蚀,后期由于地壳的下沉,发生沉积作用形成新的覆盖岩层,导致上下岩层之间形成不整合面。所以不整合面形成前后的地质作用为前期地壳抬升,侵蚀作用;后期地壳下沉,沉积作用。

(2)答案:岩浆上升侵入上层围岩(岩石或页岩)冷却凝固形成花岗岩;地壳上升,上层围岩(岩石或页岩)被外力风化、侵蚀后,形成风化物碎块;地壳下降,接受沉积,将风化物碎块掩埋到沉积物中,再经固结成岩而成。

解析:读图可知,乙砾石为花岗岩,属于侵入型岩浆岩,所以乙砾石的形成过程为先经过岩浆侵蚀,后经侵蚀破碎,最后沉积固结作用形成砾岩。

(3)答案:丙形成早于甲、乙,甲和乙的先后顺序无法判断。理由:丙是岩浆侵入页岩过程中形成捕虏体,甲、乙是页岩和花岗岩遭受侵蚀形成平整的侵蚀面之后,二者遗留在地表的碎块被后来沉积形成的岩层掩埋。

解析:读图分析可知,甲和丙均为页岩岩块,页岩为最先形成的地层,花岗岩为岩浆侵入页岩后形成,花岗岩形成后经过剥蚀形成乙,所以乙最后形成。

【夯实基础】

知识点1 内力作用

1.2015年4月25日14时11分,尼泊尔发生8.1级地震,震源深度20千米,余震134次;2015年5月12日15时5分尼泊尔发生7.5级地震,震源深度10千米,由于震源较浅,震级高,周边多个国家有强烈震感。据此完成下列各题。

1.发生在尼泊尔的地震属于( )

A.人为活动 B.内力作用 C.外力作用 D.岩浆活动

2.下列关于这次地震的成因的解释最为合理的是( )

A.天气变暖 B.全球变暖 C.厄尔尼诺现象 D.板块碰撞

内蒙古东部的阿斯哈图分布着一片花岗岩石林,下图示意该石林的形成过程。读图回答下面小题。

3.图中岩石的成因是( )

A.变质作用 B.溶蚀作用 C.岩浆活动 D.风化作用

4.花岗岩石林的形成过程是( )

A.甲—乙—丙—丁 B.乙—甲—丁—丙 C.丙—丁—甲—乙 D.丁—丙—乙—甲

知识点2 外力作用

明长城中段是黄土高原的北界;但实际并不完全与黄土分布的界线重合,总体上向南偏黄土分布一侧。下图示意明长城中段位置。据此完成下面小题。

5.明长城的建造主要采用夯土版筑技术。明长城中段总体偏南主要考虑( )

A.积温 B.沉积物 C.军事 D.劳动力

6.目前明长城中段局部被流沙掩埋的主要原因是( )

A.气候异常 B.早期选址 C.人类活动 D.风化加强

读下图,完成下面小题。

7.该地貌景观广泛分布在我国( )

A.青藏高原 B.内蒙古高原 C.黄土高原 D.云贵高原

8.塑造该地貌的外力是( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.流水侵蚀 D.海浪侵蚀

知识点3 岩石圈的物质循环

左图为某同学画的岩石圈物质循环示意图,右图为喜马拉雅山脉某处的生物化石照片。读图完成下面小题。

9.图中箭头标注错误的是( )

A.①② B.⑦⑧ C.③⑤ D.①⑤

10.最可能含有鹦鹉螺化石的岩石是( )

A.大理岩 B.石灰岩 C.花岗岩 D.玄武岩

和田玉分布于昆仑山,是由大理岩与岩浆接触形成的玉石,其中产于山上原生矿处的称为山料,产于河床中磨圆程度好的称为籽料。完成下面小题。

11.和田玉属于( )

A.侵入岩 B.沉积岩 C.变质岩 D.喷出岩

12.导致和田玉籽料磨圆程度好的主要地质作用是( )

A.接触变质作用 B.风力侵蚀作用 C.流水沉积作用 D.流水搬运作用

【提升能力】

澜沧江梅里大峡谷是中国最美大峡谷之一,以谷深且长、江流湍急而著称。峡谷长约14千米,但谷地海拔高差达4734米以上,在漫长的内力与外力作用下,形成了如今江面束窄、水流湍急的大峡谷景观。下图为澜沧江梅里大峡谷位置示意图。据此完成下面小题。

13.形成澜沧江梅里大峡谷的内力与外力作用分别是( )

A.岩浆活动,风化侵蚀 B.地壳下降,流水沉积

C.地壳抬升,流水侵蚀 D.变质作用,冰川侵蚀

14.澜沧江梅里大峡谷众多聚落分布在地势较高之处,主要是为了( )

A.防御洪水,少占耕地 B.便于观察,抵御外敌

C.地形平坦,利于建设 D.位居高处,凉爽通风

15.澜沧江梅里大峡谷桥梁建设难度大,其原因是( )

A.河谷宽广,工程量较大 B.山高谷深,地质条件复杂

C.人烟稀少,劳动力不足 D.曲流发育,河道变化频繁

北京房山石花洞是以天然形成的石花而得名,洞内石花形式繁多,异彩纷呈,数量庞大。石花洞上下发育8层,底层为地下暗河,如下图所示。读图,完成下面小题。

16.房山石花洞地貌属于( )

A.喀斯特地貌 B.丹霞地貌 C.雅丹地貌 D.风积地貌

17.构成房山石花洞的主体岩类属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.沉积岩 D.变质岩

18.图中695高地所在地区的地质构造是( )

A.背斜 B.向斜 C.地垒 D.地堑

【综合素养】

19.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

20.阅读图文材料,完成下列要求。

下左图为某地地质构造及地貌剖面示意图。右图为干旱型冲积扇(旱扇)和湿润型冲积扇(湿扇)示意图。

(1)指出左图中丙处地质构造的名称以及①②岩石形成的地质作用。

(2)简要描述右图中冲积扇形成的原因,并说出我国西北地区旱扇发育最活跃的季节。

(3)简述旱扇和湿扇沉积物颗粒变化的共同特征,并说明旱扇发育面积通常较湿扇小的主要原因。

21.阅读图文材料,完成下列要求。

早期形成的岩层(石)发生长时间的沉积间断—剥蚀,后期又发生沉积作用形成新的岩层,上下岩层(石)之间的面称不整合面。这种接触关系称为不整合接触。岩浆侵入过程中所捕获的围岩碎块,称为捕虏体。如图示意某地含有不整合面和捕虏体的地质剖面。

(1)指出图中不整合面形成前后的地质作用。

(2)说明砾岩中乙砾石的形成过程。

(3)能否判断甲、乙、丙形成的先后顺序,并说明理由。

答案以及解析

答案:1.B;2.D

解析:1.考查营造地表形态的力量。由材料可知尼泊尔地震属于自然发生的浅源地震,而浅源地震是内力作用形成的,与岩浆活动关系不大。对比四选项可知B符合。故B选项正确,ACD选项错误。

2.考查造成地震的原因。板块碰撞是造成地震的原因,故D正确,ABC错误。

答案:3.C;4.B

解析:3.由材料可知,图中岩石为花岗岩,花岗岩是由岩浆侵入地壳形成的,C项正确。由变质作用形成的岩石是变质岩,A项错误。溶蚀作用、风化作用均不能形成岩石,B、D项错误。

4.花岗岩石林的形成首先需要形成花岗岩,花岗岩是侵入岩,由岩浆侵入形成。图中乙过程发生在地下,表示岩浆侵入。花岗岩形成后,经地壳抬升,岩石出露地表形成山地,即甲过程。花岗岩山地受外力作用,花岗岩出现风化现象,即丁过程。随着时间的推移,外力对花岗岩的破坏加深,形成石林景观,即丙过程。B项正确。

5.答案:C

解析:长城主要是用于抵御外来入侵。结合所学知识可知,明长城中段总体偏南主要考虑军事,C正确;积温、沉积物、劳动力对军事建筑的影响不大,A、B、D错误。

6.答案:C

解析:近年来,人类不合理的活动造成图示区域土地荒漠化加剧,风沙频繁,导致明长城中段局部被流沙掩埋,C正确。

7.答案:D

解析:图中石柱、石笋、钟乳石等景观属于典型的喀斯特地貌景观,广泛分布在我国云贵高原地区,D正确;青藏高原、内蒙古高原、黄土高原喀斯特地貌发育都不典型,ABC错误。故选D。

8.答案:C

解析:喀斯特地貌主要是由流水侵蚀(溶蚀)作用和淀积作用而形成,C正确,ABD错误。故选C。

答案:9.B; 10.B

解析:9.读图分析,①是岩浆岩重熔再生为岩浆的过程,正确;②是岩浆冷却凝固形成岩浆岩的过程,正确;③是岩浆岩通过外力作用形成沉积岩的过程,正确;④是变质岩通过外力作用形成沉积岩的过程,正确;⑤是沉积岩通过变质作用形成变质岩的过程,正确;⑥是变质岩熔化为岩浆的过程,正确;岩浆活动不能直接形成沉积岩,⑦错误;变质岩可经过重熔再生作用,先变为岩浆,然后冷却凝固形成岩浆岩,但不会直接形成岩浆岩,⑧错误。故选B。

10.沉积岩是外力作用形成的,含有化石,石灰岩属于沉积岩,B正确;大理岩、花岗岩、玄武岩都是在高温高压作用下形成的,不可能有化石,A、C、D错误。故选B。

11.答案:C

解析:读材料可知,和田玉是“是由大理岩与岩浆接触形成的玉石”,在与岩浆接触的过程中,发生变质作用,故和田玉属于变质岩,选C。

12.答案:D

解析:和田玉籽料磨圆程度好,是其在流水搬运过程中,经过磨损逐渐变圆形成,选D。

13.答案:C

解析:澜沧江梅里大峡谷位于横断山区,该地板块运动活跃,地壳因板块挤压而不断抬升,在抬升过程中河流下切侵蚀加剧,形成了如今的高山峡谷,因此梅里大峡谷的内力与外力作用分别是地壳抬升和流水侵蚀,C正确,ABD错误。故选C。

14.答案:A

解析:由图可知,大峡谷两侧山地众多,山高谷深,耕地有限,聚落布局在地势较高的地方,一是因河谷水流汇集快,较高处可避开山洪侵袭,二是少占或不占耕地,A正确;峡谷中聚落分布之处,并不是地势最高之处,故与便于观察,抵御外敌无关,B错误;河谷地带地形更为平坦,C与题意不符;位居高处,凉爽通风不是最主要的原因,排除D。故选A。

15.答案:B

解析:由材料可知,澜沧江梅里大峡谷海拔高差大,山高谷深、水流湍急,再加上位于地壳运动活跃地带,地质条件复杂,多地震、滑坡等地质灾害,故桥梁建设难度大,B正确;河流上游河谷深且窄,A错误;该地区人烟稀少,劳动力不足,但是主要施工人员外地专业技术工人,C错误;该地山高谷深,曲流发育程度低,D错误。故选B。

16.答案:A

解析:考查地貌类型的判断,根据材料及图可知,房山石花洞岩层中含有地下暗河、溶洞等,说明流水的溶蚀作用强烈,据此判断,该地貌属于喀斯特地貌。故选A。

17.答案:C

解析:根据上题可知,房山石花洞地貌属于喀斯特地貌,喀斯特地貌的主体岩类以石灰岩(沉积岩)为主。故选C。

18.答案:B

解析:根据岩层新老关系及者层弯曲方向进行判断,695高地岩层向下弯曲,且岩层中间新,两侧老,故判断该该地所在地区属于向斜。故选B。

19.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

20.答案:(1)丙:向斜。①形成的地质作用:岩浆侵入、冷却凝固(或内力作用);②形成的地质作用:沉积作用、固结成岩(或外力作用)。

(2)原因:河流在山区带来大量泥沙;在山口处流速变缓,泥沙沉积。季节:夏季。

(3)共同特征;沉积物颗粒直径都是自扇顶向扇缘逐渐减小。主要原因:旱扇由时令河冲积形成;湿扇由常流河冲积形成;常流河流量较大,时令河流量较小,因此旱扇发育面积通常较湿扇小。

解析:(1)根据所学知识可知,甲处岩层出现断裂错位,因此属于断层构造;乙处岩层中心老两翼新,为背斜构造;丙处岩层中心新两翼老,属于向斜构造。①为侵入岩(花岗岩),形成的地质作用为内力作用,具体过程为岩浆侵入、冷却凝固;②为沉积岩(页岩)形成的地质作用为外力作用,具体过程为沉积作用、固结成岩。

(2)旱扇和湿扇都是由于流水的沉积作用形成的,河流在山区带来大量泥沙,在山口处流速变缓,泥沙沉积,形成冲积扇。我国西北地区的旱扇主要是冰川积雪融水增多时,在出山口形成的,冰川融水量在夏季最大,因此夏季旱扇发育最活跃。

(3)根据所学知识可知,两者都是流水沉积形成的,因此颗粒物都呈现出由扇顶到扇缘逐渐较小的特点。旱扇是由时令河冲积而成的,时令河的水量小,因此带来的泥沙量有限,旱扇面积较小,旱扇的规模较小;湿扇是由常年河流冲积而成的,河流的流量大,携带泥沙多,因此规模较大,湿扇面积较大。

21.(1)答案:沉积作用形成页岩,岩浆侵入(活动)形成花岗岩;地壳抬升,页岩和花岗岩遭受剥(侵)蚀;地壳下降,接受沉积形成砾岩。

解析:据所学分析,地质作用包括内力作用和外力作用,不整合面形成前因为地壳的抬升造成了岩层的剥蚀,后期由于地壳的下沉,发生沉积作用形成新的覆盖岩层,导致上下岩层之间形成不整合面。所以不整合面形成前后的地质作用为前期地壳抬升,侵蚀作用;后期地壳下沉,沉积作用。

(2)答案:岩浆上升侵入上层围岩(岩石或页岩)冷却凝固形成花岗岩;地壳上升,上层围岩(岩石或页岩)被外力风化、侵蚀后,形成风化物碎块;地壳下降,接受沉积,将风化物碎块掩埋到沉积物中,再经固结成岩而成。

解析:读图可知,乙砾石为花岗岩,属于侵入型岩浆岩,所以乙砾石的形成过程为先经过岩浆侵蚀,后经侵蚀破碎,最后沉积固结作用形成砾岩。

(3)答案:丙形成早于甲、乙,甲和乙的先后顺序无法判断。理由:丙是岩浆侵入页岩过程中形成捕虏体,甲、乙是页岩和花岗岩遭受侵蚀形成平整的侵蚀面之后,二者遗留在地表的碎块被后来沉积形成的岩层掩埋。

解析:读图分析可知,甲和丙均为页岩岩块,页岩为最先形成的地层,花岗岩为岩浆侵入页岩后形成,花岗岩形成后经过剥蚀形成乙,所以乙最后形成。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪