第一单元1.1 沁园春·长沙——2023-2024学年高一语文人教统编版必修上册课时分层练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元1.1 沁园春·长沙——2023-2024学年高一语文人教统编版必修上册课时分层练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-27 06:01:44 | ||

图片预览

文档简介

1.1沁园春·长沙—2023-2024学年高一语文人教统编版必修上册课时分层练

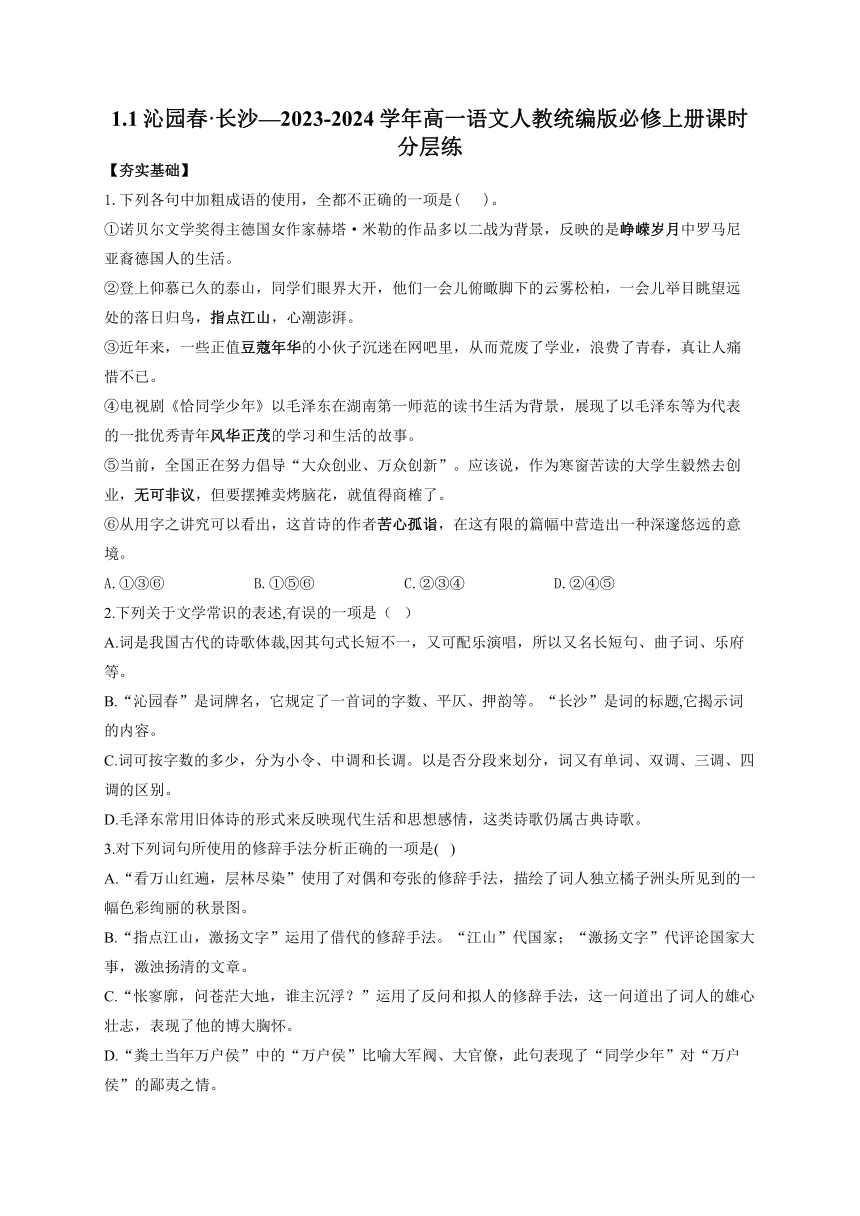

【夯实基础】

1.下列各句中加粗成语的使用,全都不正确的一项是( )。

①诺贝尔文学奖得主德国女作家赫塔·米勒的作品多以二战为背景,反映的是峥嵘岁月中罗马尼亚裔德国人的生活。

②登上仰慕已久的泰山,同学们眼界大开,他们一会儿俯瞰脚下的云雾松柏,一会儿举目眺望远处的落日归鸟,指点江山,心潮澎湃。

③近年来,一些正值豆蔻年华的小伙子沉迷在网吧里,从而荒废了学业,浪费了青春,真让人痛惜不已。

④电视剧《恰同学少年》以毛泽东在湖南第一师范的读书生活为背景,展现了以毛泽东等为代表的一批优秀青年风华正茂的学习和生活的故事。

⑤当前,全国正在努力倡导“大众创业、万众创新”。应该说,作为寒窗苦读的大学生毅然去创业,无可非议,但要摆摊卖烤脑花,就值得商榷了。

⑥从用字之讲究可以看出,这首诗的作者苦心孤诣,在这有限的篇幅中营造出一种深邃悠远的意境。

A.①③⑥ B.①⑤⑥ C.②③④ D.②④⑤

2.下列关于文学常识的表述,有误的一项是( )

A.词是我国古代的诗歌体裁,因其句式长短不一,又可配乐演唱,所以又名长短句、曲子词、乐府等。

B.“沁园春”是词牌名,它规定了一首词的字数、平仄、押韵等。“长沙”是词的标题,它揭示词的内容。

C.词可按字数的多少,分为小令、中调和长调。以是否分段来划分,词又有单词、双调、三调、四调的区别。

D.毛泽东常用旧体诗的形式来反映现代生活和思想感情,这类诗歌仍属古典诗歌。

3.对下列词句所使用的修辞手法分析正确的一项是( )

A.“看万山红遍,层林尽染”使用了对偶和夸张的修辞手法,描绘了词人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。

B.“指点江山,激扬文字”运用了借代的修辞手法。“江山”代国家;“激扬文字”代评论国家大事,激浊扬清的文章。

C.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”运用了反问和拟人的修辞手法,这一问道出了词人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

D.“粪土当年万户侯”中的“万户侯”比喻大军阀、大官僚,此句表现了“同学少年”对“万户侯”的鄙夷之情。

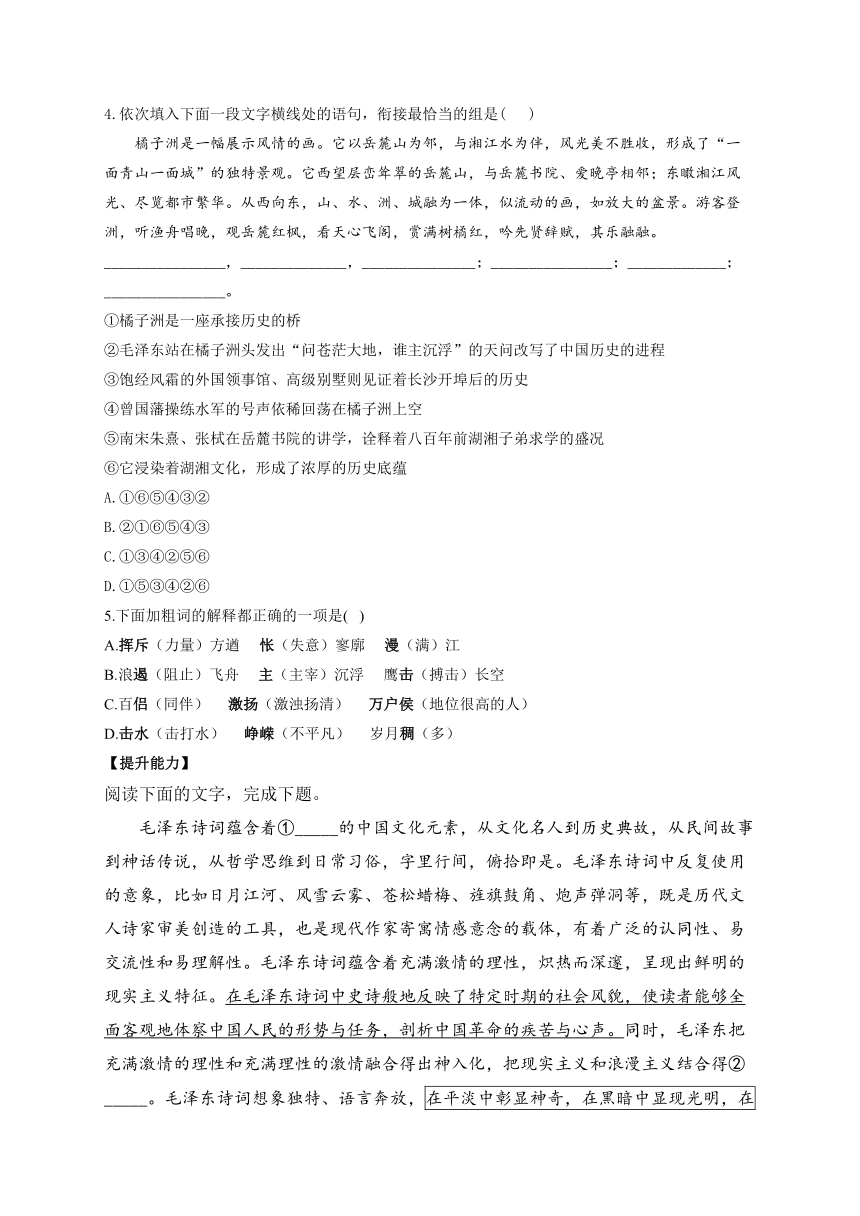

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的组是( )

橘子洲是一幅展示风情的画。它以岳麓山为邻,与湘江水为伴,风光美不胜收,形成了“一面青山一面城”的独特景观。它西望层峦耸翠的岳麓山,与岳麓书院、爱晩亭相邻;东瞰湘江风光、尽览都市繁华。从西向东,山、水、洲、城融为一体,似流动的画,如放大的盆景。游客登洲,听渔舟唱晚,观岳麓红枫,看天心飞阁,赏满树橘红,吟先贤辞赋,其乐融融。________________,______________,_______________;________________;_____________;________________。

①橘子洲是一座承接历史的桥

②毛泽东站在橘子洲头发出“问苍茫大地,谁主沉浮”的天问改写了中国历史的进程

③饱经风霜的外国领事馆、高级别墅则见证着长沙开埠后的历史

④曾国藩操练水军的号声依稀回荡在橘子洲上空

⑤南宋朱熹、张栻在岳麓书院的讲学,诠释着八百年前湖湘子弟求学的盛况

⑥它浸染着湖湘文化,形成了浓厚的历史底蕴

A.①⑥⑤④③②

B.②①⑥⑤④③

C.①③④②⑤⑥

D.①⑤③④②⑥

5.下面加粗词的解释都正确的一项是( )

A.挥斥(力量)方遒 怅(失意)寥廓 漫(满)江

B.浪遏(阻止)飞舟 主(主宰)沉浮 鹰击(搏击)长空

C.百侣(同伴) 激扬(激浊扬清) 万户侯(地位很高的人)

D.击水(击打水) 峥嵘(不平凡) 岁月稠(多)

【提升能力】

阅读下面的文字,完成下题。

毛泽东诗词蕴含着①_____的中国文化元素,从文化名人到历史典故,从民间故事到神话传说,从哲学思维到日常习俗,字里行间,俯拾即是。毛泽东诗词中反复使用的意象,比如日月江河、风雪云雾、苍松蜡梅、旌旗鼓角、炮声弹洞等,既是历代文人诗家审美创造的工具,也是现代作家寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性。毛泽东诗词蕴含着充满激情的理性,炽热而深邃,呈现出鲜明的现实主义特征。在毛泽东诗词中史诗般地反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的形势与任务,剖析中国革命的疾苦与心声。同时,毛泽东把充满激情的理性和充满理性的激情融合得出神入化,把现实主义和浪漫主义结合得②_____。毛泽东诗词想象独特、语言奔放,在平淡中彰显神奇,在黑暗中显现光明,在困难中指明前途,在曲折中展现刚毅。正因为如此,毛泽东诗词读来③_____,能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人。

毛泽东说过:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。”豪放派气势磅礴、意境雄浑,婉约派婉转含蓄、缠绵悱恻。毛泽东诗词明显偏重于豪放格调,包涵寰宇、贯通古今,凸现出大国气象和伟人气度。

6.请在文中横线处填入恰当的成语。

7.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

8.文中画框的句子使用了排比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

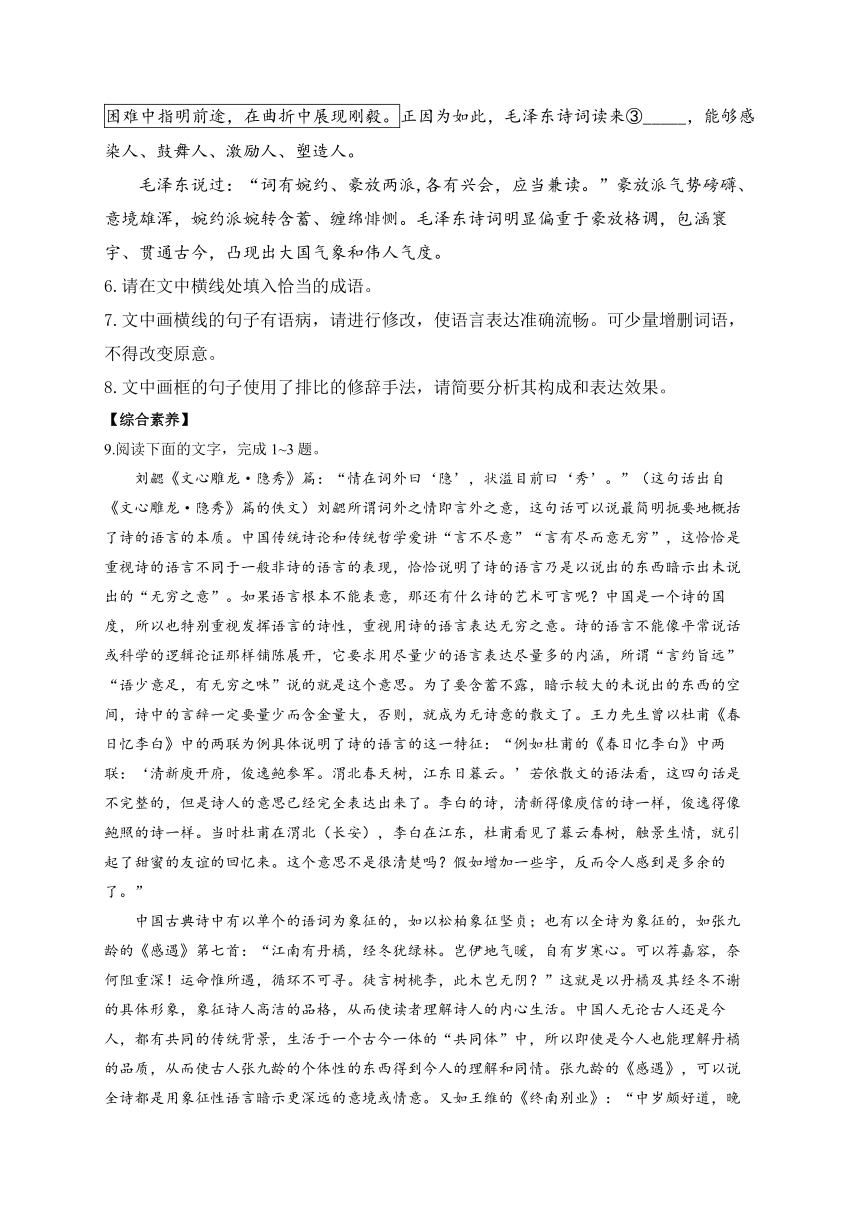

【综合素养】

9.阅读下面的文字,完成1~3题。

刘勰《文心雕龙·隐秀》篇:“情在词外曰‘隐’,状溢目前曰‘秀’。”(这句话出自《文心雕龙·隐秀》篇的佚文)刘勰所谓词外之情即言外之意,这句话可以说最简明扼要地概括了诗的语言的本质。中国传统诗论和传统哲学爱讲“言不尽意”“言有尽而意无穷”,这恰恰是重视诗的语言不同于一般非诗的语言的表现,恰恰说明了诗的语言乃是以说出的东西暗示出未说出的“无穷之意”。如果语言根本不能表意,那还有什么诗的艺术可言呢?中国是一个诗的国度,所以也特别重视发挥语言的诗性,重视用诗的语言表达无穷之意。诗的语言不能像平常说话或科学的逻辑论证那样铺陈展开,它要求用尽量少的语言表达尽量多的内涵,所谓“言约旨远”“语少意足,有无穷之味”说的就是这个意思。为了要含蓄不露,暗示较大的未说出的东西的空间,诗中的言辞一定要量少而含金量大,否则,就成为无诗意的散文了。王力先生曾以杜甫《春日忆李白》中的两联为例具体说明了诗的语言的这一特征:“例如杜甫的《春日忆李白》中两联:‘清新庾开府,俊逸鲍参军。渭北春天树,江东日暮云。’若依散文的语法看,这四句话是不完整的,但是诗人的意思已经完全表达出来了。李白的诗,清新得像庾信的诗一样,俊逸得像鲍照的诗一样。当时杜甫在渭北(长安),李白在江东,杜甫看见了暮云春树,触景生情,就引起了甜蜜的友谊的回忆来。这个意思不是很清楚吗?假如增加一些字,反而令人感到是多余的了。”

中国古典诗中有以单个的语词为象征的,如以松柏象征坚贞;也有以全诗为象征的,如张九龄的《感遇》第七首:“江南有丹橘,经冬犹绿林。岂伊地气暖,自有岁寒心。可以荐嘉容,奈何阻重深!运命惟所遇,循环不可寻。徒言树桃李,此木岂无阴?”这就是以丹橘及其经冬不谢的具体形象,象征诗人高洁的品格,从而使读者理解诗人的内心生活。中国人无论古人还是今人,都有共同的传统背景,生活于一个古今一体的“共同体”中,所以即使是今人也能理解丹橘的品质,从而使古人张九龄的个体性的东西得到今人的理解和同情。张九龄的《感遇》,可以说全诗都是用象征性语言暗示更深远的意境或情意。又如王维的《终南别业》:“中岁颇好道,晚家南山陲。兴来每独往,胜事空自知。行到水穷处,坐看云起时。偶然值林叟,谈笑无还期。”全诗写的是实情实景,然而这些富有象征性和暗喻性的语言却指向一个没有说出的物我两忘的境界,让读者能心领神会,恍若身临其境。

中国古典诗中有不少描写景物注重形似的好诗,但中国传统美学思想却更加崇尚画意与深远的境界相结合的诗,崇尚有神韵的诗,而不是崇尚单纯形似的诗。王维的《终南别业》,就既是诗中有画,而又在画的背后隐蔽着一种悠然、空寂的境界。陶渊明的《饮酒》:“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。”这表面上是一首描写田园山水的单纯写景的诗,但仅仅这样来看待这首诗,则显然未能真正领略其诗意。这几句诗在描写“人境”的现实田园景物时,却隐蔽着语言文字所未说出的超现实的情趣和理想境界。所谓“象外之象,景外之景”,应是此意。

(摘编自张世英《语言的诗性与诗的语言》)

1.关于原文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.刘勰所说的“情在词外曰‘隐’”,其实是指诗的语言具有暗示性,字里行间隐含着言外之意,需要读者在阅读时思考、感悟。

B.评判一首古典诗歌艺术水平的高低,不仅要看其直接表达出来的内容,还要看已经说出的言辞对其隐含着的意思是否有所启发。

C.在日常口语表达和进行严密的科学论证时可以长篇大论,反复铺陈;而诗的语言则讲究“言约旨远”,用词越少,其隐含的意旨就越深远。

D.“清新庾开府,俊逸鲍参军”两句可以理解为“李白的诗像庾信的诗一样清新,像鲍照的诗一样俊逸”,正好体现了诗的语言“言约”的特点。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章从“言”与“意”的关系切题,立足单个词语的象征和崇尚画意、深境相结合这两个维度进行阐述。

B.文章将暗示性作为中国古典诗歌的特性,并以此为前提立论,指出用最少的语言来表达最多的内涵。

C.文章大量引用中国古典诗歌进行论证,目的是全部采用唐代这一中国诗歌高峰期作品论述语言暗示的空间。

D.以王维的《终南别业》作为论据,既能论证中国古典诗歌以单个语词为象征,也能论证其崇尚有神韵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.语言的诗性有多种表现,即便是一些日常的、普通的书面语言和口头语言,读者和听众也能从中感悟到未直接表达出的潜在内容。

B.诗的语言往往在已经直接表达出的内容中,还隐含着很多未说出的内容,这一点是诗的语言与一般非诗的语言的重要区别。

C.并非所有的中国古典诗歌的语言都具有象征性和隐喻性,但象征性和隐喻性语言在中国古典诗歌中却很常见,是其显著的艺术特色。

D.陶渊明的《饮酒》通过组合意象来表达超现实的情趣和理想境界,因此,“象外之象,景外之景”可以理解为诗人对眼前的景象进行反复铺陈。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查正确使用成语的能力。①使用正确。“峥嵘岁月”指不平凡的年月。②望文生义。“指点江山”指评论国家大事。③张冠李戴。“豆蔻年华”指女子十三四岁的年纪。该成语不能用于形容小伙子。④不合语境。“风华正茂”指风采和才华正在最好的时候。该成语不能用来修饰“学习和生活”。⑤使用正确。“无可非议”指没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。⑥使用正确。“苦心孤诣”指费尽心思钻研或经营,达到别人达不到的境地。

2.答案:D

解析:此题考查对文学常识的识记能力。文化常识一般包括中外作家作品,古代文化知识,文化知识与类别等。学生平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意结合语境作答。本题D项错误,采用旧体诗的形式来反应现代生活和思想感情的诗歌应属于现代诗歌。

3.答案:B

解析:A项,这两句词只是使用了夸张的修辞手法,从形式上看,不是对偶。C项,一般疑问句。D项,万户侯,本指食邑万户的封侯者,词中借指大军阀、大官僚。军阀和万户侯都是人,属同类事物,不构成比喻。此处属借代手法。

【素养点评】本题考查学生对修辞手法的分析和理解能力。修辞就是根据思想客的需要对词语、句子段落做恰当的选择和安排,语言的魅力很大一部分就在于它的修辞艺米,它可以考查学生对文学语言的理解与欣赏,它对应的能力是语文学科核心素养中的“审美鉴赏与创造”。此题的训练,可以让学生通过审美体验、评价等活动构建起更高一级的审美意识和审美情趣,在此过程中逐步掌握表现美、创造美的能力。

4.答案:A

解析:该语段有两层意思:橘子洲的风情与历史。据此,不难确定首句应为第①句。后面句子按时间先后排列即可。

5.答案:B

解析:A项,“挥斥”的意思是“奔放”。“怅”在这里表达由深思而引发的激昂慷慨的心绪。C项,“万户侯”在本词中指大军阀、大官僚。D项,“击水”的意思是“游泳”。

6.答案:①丰富多彩;②浑然天成;③回肠荡气

解析:本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。①处,根据后文的“文化名人”“历史典故”“民间故事”“神话传说”等内容可知,毛泽东诗词蕴含着的中国文化元素种类很多,故可填“丰富多彩”等成语。②处,结合语境可知,此处是说毛泽东在诗文中将现实主义和浪漫主义结合得很完美,故可填“浑然天成”等成语。③处,结合前文语境及后文“毛泽东诗词”“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”等内容可知,此处应填形容文学作品感动人的成语,如“回肠荡气”等。

7.答案:毛泽东诗词史诗般地反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的疾苦与心声,剖析中国革命的形势与任务。

解析:本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语病:一是成分残缺,滥用“在……中”格式造成主语残缺,应删去“在……中”;二是搭配不当,“体察”与“形势与任务”、“剖析”与“疾苦与心声”搭配不当,“中国人民”与“形势与任务”、“中国革命”与“疾苦与心声”搭配不当,应改为“体察中国人民的疾苦与心声,剖析中国革命的形势与任务”。

8.答案:(1)构成:四个句子都是“在……中”+动词+宾语结构,构成排比。

(2)表达效果:①形式整齐,节奏感强,有气势,增强文章的感染力。②从语意、情感表达的角度看,语意连贯,突出了毛泽东诗词“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”的特点。

解析:本题考查正确使用常见的修辞手法的能力。构成:文中画框的句子由四个结构相同的句子构成,都是“在……中”+动词+宾语结构。表达效果:从结构上看,句式整齐,读来朗朗上口,可以增强文章的感染力和气势;从语意、情感表达的角度看,这四个句子语意相近,连接贯通,突出了毛泽东诗词“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”的特点。

9.答案:1.C;2.C;3.D;

解析:1.“用词越少,其隐含的意旨就越深远”有误。文中的意思是用尽可能少的语言,表达尽可能多的诗意,并不是说词语用得越少,隐含的意旨就越深远。

2.“目的是全部采用唐代这一中国诗歌高峰期作品论述语言暗示的空间”错误,陶渊明为东晋诗人。

3.由文章最后两句可知将“象外之象,景外之景”理解为“诗人对眼前的景象进行反复铺陈”欠妥。

【夯实基础】

1.下列各句中加粗成语的使用,全都不正确的一项是( )。

①诺贝尔文学奖得主德国女作家赫塔·米勒的作品多以二战为背景,反映的是峥嵘岁月中罗马尼亚裔德国人的生活。

②登上仰慕已久的泰山,同学们眼界大开,他们一会儿俯瞰脚下的云雾松柏,一会儿举目眺望远处的落日归鸟,指点江山,心潮澎湃。

③近年来,一些正值豆蔻年华的小伙子沉迷在网吧里,从而荒废了学业,浪费了青春,真让人痛惜不已。

④电视剧《恰同学少年》以毛泽东在湖南第一师范的读书生活为背景,展现了以毛泽东等为代表的一批优秀青年风华正茂的学习和生活的故事。

⑤当前,全国正在努力倡导“大众创业、万众创新”。应该说,作为寒窗苦读的大学生毅然去创业,无可非议,但要摆摊卖烤脑花,就值得商榷了。

⑥从用字之讲究可以看出,这首诗的作者苦心孤诣,在这有限的篇幅中营造出一种深邃悠远的意境。

A.①③⑥ B.①⑤⑥ C.②③④ D.②④⑤

2.下列关于文学常识的表述,有误的一项是( )

A.词是我国古代的诗歌体裁,因其句式长短不一,又可配乐演唱,所以又名长短句、曲子词、乐府等。

B.“沁园春”是词牌名,它规定了一首词的字数、平仄、押韵等。“长沙”是词的标题,它揭示词的内容。

C.词可按字数的多少,分为小令、中调和长调。以是否分段来划分,词又有单词、双调、三调、四调的区别。

D.毛泽东常用旧体诗的形式来反映现代生活和思想感情,这类诗歌仍属古典诗歌。

3.对下列词句所使用的修辞手法分析正确的一项是( )

A.“看万山红遍,层林尽染”使用了对偶和夸张的修辞手法,描绘了词人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。

B.“指点江山,激扬文字”运用了借代的修辞手法。“江山”代国家;“激扬文字”代评论国家大事,激浊扬清的文章。

C.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”运用了反问和拟人的修辞手法,这一问道出了词人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

D.“粪土当年万户侯”中的“万户侯”比喻大军阀、大官僚,此句表现了“同学少年”对“万户侯”的鄙夷之情。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的组是( )

橘子洲是一幅展示风情的画。它以岳麓山为邻,与湘江水为伴,风光美不胜收,形成了“一面青山一面城”的独特景观。它西望层峦耸翠的岳麓山,与岳麓书院、爱晩亭相邻;东瞰湘江风光、尽览都市繁华。从西向东,山、水、洲、城融为一体,似流动的画,如放大的盆景。游客登洲,听渔舟唱晚,观岳麓红枫,看天心飞阁,赏满树橘红,吟先贤辞赋,其乐融融。________________,______________,_______________;________________;_____________;________________。

①橘子洲是一座承接历史的桥

②毛泽东站在橘子洲头发出“问苍茫大地,谁主沉浮”的天问改写了中国历史的进程

③饱经风霜的外国领事馆、高级别墅则见证着长沙开埠后的历史

④曾国藩操练水军的号声依稀回荡在橘子洲上空

⑤南宋朱熹、张栻在岳麓书院的讲学,诠释着八百年前湖湘子弟求学的盛况

⑥它浸染着湖湘文化,形成了浓厚的历史底蕴

A.①⑥⑤④③②

B.②①⑥⑤④③

C.①③④②⑤⑥

D.①⑤③④②⑥

5.下面加粗词的解释都正确的一项是( )

A.挥斥(力量)方遒 怅(失意)寥廓 漫(满)江

B.浪遏(阻止)飞舟 主(主宰)沉浮 鹰击(搏击)长空

C.百侣(同伴) 激扬(激浊扬清) 万户侯(地位很高的人)

D.击水(击打水) 峥嵘(不平凡) 岁月稠(多)

【提升能力】

阅读下面的文字,完成下题。

毛泽东诗词蕴含着①_____的中国文化元素,从文化名人到历史典故,从民间故事到神话传说,从哲学思维到日常习俗,字里行间,俯拾即是。毛泽东诗词中反复使用的意象,比如日月江河、风雪云雾、苍松蜡梅、旌旗鼓角、炮声弹洞等,既是历代文人诗家审美创造的工具,也是现代作家寄寓情感意念的载体,有着广泛的认同性、易交流性和易理解性。毛泽东诗词蕴含着充满激情的理性,炽热而深邃,呈现出鲜明的现实主义特征。在毛泽东诗词中史诗般地反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的形势与任务,剖析中国革命的疾苦与心声。同时,毛泽东把充满激情的理性和充满理性的激情融合得出神入化,把现实主义和浪漫主义结合得②_____。毛泽东诗词想象独特、语言奔放,在平淡中彰显神奇,在黑暗中显现光明,在困难中指明前途,在曲折中展现刚毅。正因为如此,毛泽东诗词读来③_____,能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人。

毛泽东说过:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。”豪放派气势磅礴、意境雄浑,婉约派婉转含蓄、缠绵悱恻。毛泽东诗词明显偏重于豪放格调,包涵寰宇、贯通古今,凸现出大国气象和伟人气度。

6.请在文中横线处填入恰当的成语。

7.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

8.文中画框的句子使用了排比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【综合素养】

9.阅读下面的文字,完成1~3题。

刘勰《文心雕龙·隐秀》篇:“情在词外曰‘隐’,状溢目前曰‘秀’。”(这句话出自《文心雕龙·隐秀》篇的佚文)刘勰所谓词外之情即言外之意,这句话可以说最简明扼要地概括了诗的语言的本质。中国传统诗论和传统哲学爱讲“言不尽意”“言有尽而意无穷”,这恰恰是重视诗的语言不同于一般非诗的语言的表现,恰恰说明了诗的语言乃是以说出的东西暗示出未说出的“无穷之意”。如果语言根本不能表意,那还有什么诗的艺术可言呢?中国是一个诗的国度,所以也特别重视发挥语言的诗性,重视用诗的语言表达无穷之意。诗的语言不能像平常说话或科学的逻辑论证那样铺陈展开,它要求用尽量少的语言表达尽量多的内涵,所谓“言约旨远”“语少意足,有无穷之味”说的就是这个意思。为了要含蓄不露,暗示较大的未说出的东西的空间,诗中的言辞一定要量少而含金量大,否则,就成为无诗意的散文了。王力先生曾以杜甫《春日忆李白》中的两联为例具体说明了诗的语言的这一特征:“例如杜甫的《春日忆李白》中两联:‘清新庾开府,俊逸鲍参军。渭北春天树,江东日暮云。’若依散文的语法看,这四句话是不完整的,但是诗人的意思已经完全表达出来了。李白的诗,清新得像庾信的诗一样,俊逸得像鲍照的诗一样。当时杜甫在渭北(长安),李白在江东,杜甫看见了暮云春树,触景生情,就引起了甜蜜的友谊的回忆来。这个意思不是很清楚吗?假如增加一些字,反而令人感到是多余的了。”

中国古典诗中有以单个的语词为象征的,如以松柏象征坚贞;也有以全诗为象征的,如张九龄的《感遇》第七首:“江南有丹橘,经冬犹绿林。岂伊地气暖,自有岁寒心。可以荐嘉容,奈何阻重深!运命惟所遇,循环不可寻。徒言树桃李,此木岂无阴?”这就是以丹橘及其经冬不谢的具体形象,象征诗人高洁的品格,从而使读者理解诗人的内心生活。中国人无论古人还是今人,都有共同的传统背景,生活于一个古今一体的“共同体”中,所以即使是今人也能理解丹橘的品质,从而使古人张九龄的个体性的东西得到今人的理解和同情。张九龄的《感遇》,可以说全诗都是用象征性语言暗示更深远的意境或情意。又如王维的《终南别业》:“中岁颇好道,晚家南山陲。兴来每独往,胜事空自知。行到水穷处,坐看云起时。偶然值林叟,谈笑无还期。”全诗写的是实情实景,然而这些富有象征性和暗喻性的语言却指向一个没有说出的物我两忘的境界,让读者能心领神会,恍若身临其境。

中国古典诗中有不少描写景物注重形似的好诗,但中国传统美学思想却更加崇尚画意与深远的境界相结合的诗,崇尚有神韵的诗,而不是崇尚单纯形似的诗。王维的《终南别业》,就既是诗中有画,而又在画的背后隐蔽着一种悠然、空寂的境界。陶渊明的《饮酒》:“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。”这表面上是一首描写田园山水的单纯写景的诗,但仅仅这样来看待这首诗,则显然未能真正领略其诗意。这几句诗在描写“人境”的现实田园景物时,却隐蔽着语言文字所未说出的超现实的情趣和理想境界。所谓“象外之象,景外之景”,应是此意。

(摘编自张世英《语言的诗性与诗的语言》)

1.关于原文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.刘勰所说的“情在词外曰‘隐’”,其实是指诗的语言具有暗示性,字里行间隐含着言外之意,需要读者在阅读时思考、感悟。

B.评判一首古典诗歌艺术水平的高低,不仅要看其直接表达出来的内容,还要看已经说出的言辞对其隐含着的意思是否有所启发。

C.在日常口语表达和进行严密的科学论证时可以长篇大论,反复铺陈;而诗的语言则讲究“言约旨远”,用词越少,其隐含的意旨就越深远。

D.“清新庾开府,俊逸鲍参军”两句可以理解为“李白的诗像庾信的诗一样清新,像鲍照的诗一样俊逸”,正好体现了诗的语言“言约”的特点。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章从“言”与“意”的关系切题,立足单个词语的象征和崇尚画意、深境相结合这两个维度进行阐述。

B.文章将暗示性作为中国古典诗歌的特性,并以此为前提立论,指出用最少的语言来表达最多的内涵。

C.文章大量引用中国古典诗歌进行论证,目的是全部采用唐代这一中国诗歌高峰期作品论述语言暗示的空间。

D.以王维的《终南别业》作为论据,既能论证中国古典诗歌以单个语词为象征,也能论证其崇尚有神韵。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.语言的诗性有多种表现,即便是一些日常的、普通的书面语言和口头语言,读者和听众也能从中感悟到未直接表达出的潜在内容。

B.诗的语言往往在已经直接表达出的内容中,还隐含着很多未说出的内容,这一点是诗的语言与一般非诗的语言的重要区别。

C.并非所有的中国古典诗歌的语言都具有象征性和隐喻性,但象征性和隐喻性语言在中国古典诗歌中却很常见,是其显著的艺术特色。

D.陶渊明的《饮酒》通过组合意象来表达超现实的情趣和理想境界,因此,“象外之象,景外之景”可以理解为诗人对眼前的景象进行反复铺陈。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查正确使用成语的能力。①使用正确。“峥嵘岁月”指不平凡的年月。②望文生义。“指点江山”指评论国家大事。③张冠李戴。“豆蔻年华”指女子十三四岁的年纪。该成语不能用于形容小伙子。④不合语境。“风华正茂”指风采和才华正在最好的时候。该成语不能用来修饰“学习和生活”。⑤使用正确。“无可非议”指没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。⑥使用正确。“苦心孤诣”指费尽心思钻研或经营,达到别人达不到的境地。

2.答案:D

解析:此题考查对文学常识的识记能力。文化常识一般包括中外作家作品,古代文化知识,文化知识与类别等。学生平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意结合语境作答。本题D项错误,采用旧体诗的形式来反应现代生活和思想感情的诗歌应属于现代诗歌。

3.答案:B

解析:A项,这两句词只是使用了夸张的修辞手法,从形式上看,不是对偶。C项,一般疑问句。D项,万户侯,本指食邑万户的封侯者,词中借指大军阀、大官僚。军阀和万户侯都是人,属同类事物,不构成比喻。此处属借代手法。

【素养点评】本题考查学生对修辞手法的分析和理解能力。修辞就是根据思想客的需要对词语、句子段落做恰当的选择和安排,语言的魅力很大一部分就在于它的修辞艺米,它可以考查学生对文学语言的理解与欣赏,它对应的能力是语文学科核心素养中的“审美鉴赏与创造”。此题的训练,可以让学生通过审美体验、评价等活动构建起更高一级的审美意识和审美情趣,在此过程中逐步掌握表现美、创造美的能力。

4.答案:A

解析:该语段有两层意思:橘子洲的风情与历史。据此,不难确定首句应为第①句。后面句子按时间先后排列即可。

5.答案:B

解析:A项,“挥斥”的意思是“奔放”。“怅”在这里表达由深思而引发的激昂慷慨的心绪。C项,“万户侯”在本词中指大军阀、大官僚。D项,“击水”的意思是“游泳”。

6.答案:①丰富多彩;②浑然天成;③回肠荡气

解析:本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。①处,根据后文的“文化名人”“历史典故”“民间故事”“神话传说”等内容可知,毛泽东诗词蕴含着的中国文化元素种类很多,故可填“丰富多彩”等成语。②处,结合语境可知,此处是说毛泽东在诗文中将现实主义和浪漫主义结合得很完美,故可填“浑然天成”等成语。③处,结合前文语境及后文“毛泽东诗词”“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”等内容可知,此处应填形容文学作品感动人的成语,如“回肠荡气”等。

7.答案:毛泽东诗词史诗般地反映了特定时期的社会风貌,使读者能够全面客观地体察中国人民的疾苦与心声,剖析中国革命的形势与任务。

解析:本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语病:一是成分残缺,滥用“在……中”格式造成主语残缺,应删去“在……中”;二是搭配不当,“体察”与“形势与任务”、“剖析”与“疾苦与心声”搭配不当,“中国人民”与“形势与任务”、“中国革命”与“疾苦与心声”搭配不当,应改为“体察中国人民的疾苦与心声,剖析中国革命的形势与任务”。

8.答案:(1)构成:四个句子都是“在……中”+动词+宾语结构,构成排比。

(2)表达效果:①形式整齐,节奏感强,有气势,增强文章的感染力。②从语意、情感表达的角度看,语意连贯,突出了毛泽东诗词“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”的特点。

解析:本题考查正确使用常见的修辞手法的能力。构成:文中画框的句子由四个结构相同的句子构成,都是“在……中”+动词+宾语结构。表达效果:从结构上看,句式整齐,读来朗朗上口,可以增强文章的感染力和气势;从语意、情感表达的角度看,这四个句子语意相近,连接贯通,突出了毛泽东诗词“能够感染人、鼓舞人、激励人、塑造人”的特点。

9.答案:1.C;2.C;3.D;

解析:1.“用词越少,其隐含的意旨就越深远”有误。文中的意思是用尽可能少的语言,表达尽可能多的诗意,并不是说词语用得越少,隐含的意旨就越深远。

2.“目的是全部采用唐代这一中国诗歌高峰期作品论述语言暗示的空间”错误,陶渊明为东晋诗人。

3.由文章最后两句可知将“象外之象,景外之景”理解为“诗人对眼前的景象进行反复铺陈”欠妥。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读